"Искатель. 1971. Выпуск №6" - читать интересную книгу автора

Глава 8. ЧЕЛОВЕКА К БЛАГУ МОЖНО ПРИВЕСТИ И СИЛОЙ…

Мастер Страдивари еще триста дней работал у старого Никколо Амати. Амати мучился ногами — они опухли чудовищно, превратившись в бесформенные ватные колонны. Ему стало тяжело работать у верстака, и он заказал себе высокий стульчик, вроде тех, что делают для детей, которые еще не достают до стола. И каждый день, кроме первого дня пасхи и рождества, он медленно, тяжело спускался по лестнице в мастерскую и строгал, пилил, вырезал и клеил скрипки, альты, виолончели.

Накануне страстной пятницы лекарь дон Себастиан пустил ему кровь, и мастер Никколо был слишком слаб, чтобы работать, но в мастерскую спустился и, сидя на своем стуле, смотрел, как Страдивари натягивает струны на новую скрипку. Смотрел сердито, неодобрительно, потому что вся затея с этой скрипкой казалась ему глупой, недостойной серьезного мастера. Страдивари потратил на нее много месяцев, а в мире нет такого фокуса, на который великий мастер может тратить столько времени. А эта скрипка — просто фокус, прихоть, пустой каприз таланта.

— Такие штуки уже пытался сделать один мой ученик, — недовольно говорил Амати. — Он пытался сделать скрипку из волнистого клена — не получилось, потом он вырезал виолончель из альпийской сосны — ее нельзя было слушать, как колодезный ворот…

Страдивари от удивления чуть не выронил скрипку из рук:

— Учитель, у вас были ученики? Я слышу об этом впервые!

Что-то похожее на румянец выступило на бледных, отечных щеках Амати — он понял, что проговорился. И острые, сердитые глаза покрылись тусклой пленкой старческой, бессильной слезы.

— Я не люблю вспоминать об этом, потому что память о нем вызывает в моем сердце горечь и досаду.

— Он оказался плохим человеком?

— Нет, скорее я оказался глупым человеком…

Амати смотрел в растворенное окно, туда, где по ярко-синему небу Ломбардии бежали на север, к Альпам, причудливые стада облаков. Одуряюще пахли азалии, и одинокая птичка в саду все время испуганно вскрикивала: «Чью-итть!» И все это так не вязалось со старостью, болезнью, бессилием, когда сам Страдивари чувствовал в своем сухом, костистом теле одновременное биение тысячи быстрых, веселых и сильных пульсов…

— Его звали Андреа Гварнери, — сказал мастер Никколо, не заботясь о том, чтобы перекинуть хоть какой-то мост через паузу, наполненную тишиной, запахом цветов, бесследно растворившимися десятилетиями. — Когда он пришел ко мне, ему было столько же, сколько тебе сейчас. Я стар, чтобы лицемерить, поэтому я могу тебе сказать правду — он был талантливее тебя. Опытный садовник может много рассказывать о цветке, который еще не раскрылся. А я уже был достаточно опытен и очень скоро понял, что искусство моего ученика через несколько лет сравняется с моим. Его ждало бессмертие. Но людям останешься ты, а не он.

— Почему? — сердито, недовольно, обиженно спросил Антонио.

Амати глянул на него искоса и усмехнулся:

— Не обижайся, сынок. Обижаться на правду глупо. Человек должен точно знать, чего он стоит. Андреа Гварнери погубил себя потому, что не знал своей настоящей цены. Он знал о своей талантливости, но не знал или не хотел знать, что при этом он ленив, легкомыслен и духовно слаб.

— Он не любил работать? — спросил Страдивари.

— Как тебе сказать? Очень быстро он придумал лучший, чем у меня, математический формуляр обеих дек, он совершенно волшебно компонировал эфы и дужку. Но он так и не смог найти секрет лака. Понимаешь, везде, где требовались настойчивость и прилежание, там кончался Гварнери. Он отличался от тебя тем, что ты живешь, чтобы придумывать новые скрипки…

— А он? — настороженно спросил Антонио.

— А для него это была одна из многочисленных забав в жизни. Он строил удивительную скрипку и на другой день исчезал на неделю с какими-нибудь бродягами и блудными девками, пьянствовал, устраивал драки, из озорства взорвал Доганьерскую заставу на границе герцогства Веронского, за что его посадили в тюрьму. Андреа скакал на лошади, как кирасир, и дрался на шпагах, как пьяный мушкетер. Он играл в карты и дружил со всеми ливорнскими ворами. Андреа был жуликоват, как генуэзец, весел, как неаполитанец, и зол, как сицилиец. Побожиться на библии в заведомой лжи ему было как высморкаться. В конце концов я прогнал его — он взял мою скрипку, на деке приписал: «…и Андреа Гварнери» и продал ее богатому купцу из Павии.

— И были тысячу раз правы! — с сердцем воскликнул Антонио. — Он же самый настоящий вор!

— Да, — задумчиво сказал Амати. — Я был тогда очень сердит. И все-таки моя вина в том, что я не смог из него сделать великого мастера. Тогда я не понимал, что человека к благу можно привести и силой…

Страдивари уже не слушал учителя — погруженный в раздумья, он мерил широкими шагами мастерскую, рассеянно бормоча:

— Значит, он тоже искал в этом направлении…

Амати смотрел на новую скрипку, потом сказал:

— Чувствительность ели и клена очень различна, — и с сомнением покачал головой.

— Но в этом же все и дело! — воскликнул Страдивари. — Ель гораздо чувствительнее клена. Поэтому я рассчитал так, что скорость колебания нижней, кленовой, деки относительно верхней, еловой, будет на одну четверть меньше. Каждая из дек будет иметь совершенно самостоятельный, разный звук, но диапазон составит ровно один тон, и они неизбежно должны слиться и родить совершенно новое, доселе неслыханное звучание…

— А на скольких колебаниях деки будут давать резонанс? — недоверчиво спросил Амати.

— Вот этого мне и было всего труднее добиться! — со счастливой улыбкой сказал Страдивари. — Кленовая дека и еловая дека резонируют на пятистах двенадцати колебаниях в секунду. Я подгонял их восемь недель!

Амати долго молчал, потом пожал плечами и сказал:

— Сынок, я этого не знаю. Ты в этом уже понимаешь больше меня. Я знаю только, что в жизни столкновение двух разных и сильных характеров порождает взрыв. Может быть, в звуке он родит гармонию…

Великий мастер Никколо Амати был болен, стар и утомлен жизнью. Он не знал, что его ученик Антонио Страдивари открыл новую эпоху в истории музыки…

На улицу Радио я приехал в девять. У Константиновой было бледное, утомленное лицо, синева полукружьями легла под глазами, четче проступили обтянутые прозрачной кожей скулы, губы поблекли, выцвели.

— А почему вас интересует его одежда? — спросила она.

— Потому что дома у него ничего больше нет…

— Понятно, — кивнула Константинова. — Вот опись его имущества, принятого на сохранение.

Я быстро просмотрел листок, исписанный вкривь и вкось фиолетовыми буквами. Пиджак коричневый, брюки х/б, рубашка синтетическая, майка голубая, кальсоны, полуботинки бежевые, ключи, паспорт, 67 копеек.

Ключи, ключи мне надо было посмотреть.

Кладовая находилась на втором этаже, рядом со столовой, в том коридоре, где Обольников устроил нам с Лавровой «волынку». Мне бы не хотелось встретить его в этот момент, но поскольку бутерброд всегда падает маслом вниз, то уже на лестнице я увидел сияющую рыбью морду. Он мельком поздоровался со мной и сказал Константиновой:

— Доктор, просьба у меня к вам будет полносердечная. Уж не откажите мне в доброте вашей всегдашней…

— Слушаю вас, — сухо сказала она.

— Просился я выписать меня по глупости и моментальной душевной слабости, так как от лечения и всех выпавших на меня переживаний ослаб я организмом и духом. Но понял я в раздумьях своих, что, причиняя некоторые притеснения и ущемления, только добра и здравия желаете вы мне. Поэтому одумался я и прошу не выписывать меня, а лечить с прежним усердием и заботой…

От его ласкового простодушного нахальства у меня закружилась голова. Константинова полезла в карман халата за сигаретой, да, видно, вспомнила, что курить в лечебном корпусе нельзя, потерла зябко ладони, спросила прищурясь:

— Значит, вещи можно не отдавать и вас не выписывать?

— Не надо, не надо, — ласково, весело закивал Обольников. — Уж потерплю я, помучаюсь маленько выздоровления ради.

Константинова посмотрела на меня вопросительно.

Я сказал:

— Далеко не уходите, Обольников. Вы можете мне понадобиться.

— Хорошо и ладненько, — радостно согласился он, и я готов был поклясться — в мутных, бесцветных глазах его сверкнуло злорадство, только понять я все не мог, что это могло его так обрадовать.

Сестра-хозяйка открыла дверь в кладовую — небольшую комнату, уставленную маленькими фанерными шкафиками, — точь-в-точь как в заводской или спортивной раздевалке. На шкафчике с черным жирным номером 63 была приклеена бумажка — «Обольников С. С.». Сестра вставила ключ в висячий замок.

Вот тут-то и произошел тот случай, о которых принято полагать, будто они управляют путями закономерностей. Я так и не понял впоследствии — то ли у Обольникова не выдержали нервы, то ли он стал жертвой своей дурацкой примитивной хитрости, но, когда сестра вставила ключ в замок, у нас за спиной раздался резкий, скрипучий голос Обольникова;

— Это что такое? Вам кто давал разрешение копаться в моих вещах?

От неожиданности у сестры сильно вздрогнули руки, и замок вместе с петлей выпал из дверцы шкафчика. Замок повис на второй петле, а на его дужке бессильно моталась, еле слышно позванивая, петля, выскочившая из двери…

— Вы зачем туда лезете? Разрешение на такие безобразия имеется у вас? — вовсю нажимал на голос Обольников.

На сером кафельном полу сиротливо валялся шурупчик. А петля-то на трех должна была крепиться к дверце. Видать, и этот — единственный — был привернут кое-как, держался на соплях. В том-то и дело: Обольников обскакал меня.

— Теперь вы понимаете, почему он передумал выписываться? — повернулся я к Константиновой. Но она еще этой конструкции продумать до конца не успела и смотрела на меня с недоумением.

— Что же это делается вокруг такое? — надрывался Обольников. — Земля, что ли, вовсе бессудная стала?

— Замолчите, Обольников, — сказал я злобно. — Вот подписанное прокурором постановление на обыск в вашей квартире. Оно включает личный обыск.

Он замолк и долго внимательно смотрел мне в лицо неподвижными водянистыми глазами, только кончик носа чуть подрагивал. Потом он спокойно спросил:

— А чего же вы найти у меня хотите, гражданин хороший?

— Сядьте за стол и распишитесь, что постановление, вам предъявлено.

— С большим нашим удовольствием, — ответил он почти весело, и я ощутил, что все в нем дрожит от сдерживаемого напряжения. Обольников поставил на бумаге нелепую витиеватую закорючку. — Так что вам от меня-то надобно?

— Я предлагаю вам добровольно выдать дубликаты ключей от квартиры Полякова.

Он глубоко вздохнул, и вздох этот был исполнен душевного облегчения. Ну что же, и мне надо привыкнуть к поражению. Обольников меня здесь переиграл, он успел раньше.

— Нету у меня ключей скрыпача. Напраслину на меня наводите. А коли нет веры простому человеку, работящему, не начальнику, ничем не заслуженному, то ищите, раз у вас права на беззаконие есть…

Все перечисленное в сохранной описи оказалось в шкафчике на месте. Только ключей не было. Не только ключей Полякова — всей связки ключей, сданной Оболышковым при поступлении в клинику, не оказалось.

— Где же ключи ваши, Обольников? — спросил я.

Он горестно развел руками:

— Я, между прочим, гражданин милиционер, еще в прошлый раз вам докладывал, что заняться здесь персоналом не мешало бы. Начинается с дармовой шамовки за счет больного человека, а кончается — и-и где — и не усмотришь! Так вам же за простого человека заступиться некогда…

Сестра-хозяйка, незаметная, тихая женщина, начала тяжело, мучительно багроветь. Константинова прикусила губу, покачала головой и задумчиво сказала:

— Слушайте, Обольников, какой же вы мерзавец…

— Конечно, раз меня вокруг обвиноватили, то и называть меня можно, как на язык не попадет. Только не в МУРе власть кончается. И не в вашей больнице тюремной, пропади она пропадом. Я до правды дойду, хоть все ботинки истопчу.

Я достал из кармана перочинный нож, подошел к двери кладовой и, осторожно засунув лезвие в замочную щель, легонько покрутил. Старый, разбитый английский замок поскрипел, чуть поупирался, потом послушно щелкнул — язычок влез в корпус замка. Я засмеялся:

— Вот она, вся ваша правда, Обольников…

— А че? — настороженно спросил он.

— Пока я собирался да потягивался, вы сегодня ночью открыли замок, вывинтили шурупы, влезли в шкаф и забрали ключи.

Я смотрел на его пылающие уши, синюшные изжеванные губы, волнистый прыгающий нос, и все во мне переворачивалось от острой, прямо болезненной антипатии к нему.

— Снимайте халат, надевайте вашу одежду, — сказал я.

Обольников потуже стянул на себе полы халата, будто щитом прикрываясь от меня, сипло спросил:

— Зачем? Зачем одеваться?

— Я забираю вас с собой.

— Почему? Куда с собой? — быстро переспросил он.

— В тюрьму.

Константинова испуганно отступила от меня, а сестра-хозяйка стала снова быстро бледнеть, пока багровый румянец недавнего смущения не застыл у нее на шее и подбородке красными студенистыми каплями. Обольников медленно, беззвучно сел на стул, замер неподвижно, и только костистый огромный кадык, как проглоченный шарик от пинг-понга, ритмично прыгал — вверх-вниз, вверх-вниз. В кладовой повисла тишина, нарушаемая лишь екающим громким дыханием Обольникова. Это длилось несколько долгих, просто бесконечных мгновений, и тяжесть этой тишины испуга была мне самому невыносима. И чтобы утвердить себя в своем решении, я повторил:

— Собирайтесь, я отвезу вас в МУР и оформлю арест…

Обольников поднялся со стула, подошел к шкафчику, достал одежду и начал снимать с себя халат, и по мере того, как он переодевался, он двигался все быстрее и быстрее, пока его движения не стали бессмысленными в суетливой истеричности. При этом он непрерывно бормотал:

— Я сейчас… я сейчас… мигом я соберусь… я не задержу…

Комиссар дочитал, взял ручку, потом положил ее вновь на стол.

— А почему ты не хочешь арестовать его «на глухую», до самого суда? — спросил он.

— Потому что, во-первых, нам еще неясна его роль в этом деле. А во-вторых, в этом случае надо будет сразу же предъявить ему обвинение по всей форме. И тогда он будет точно ориентирован в том, что мы знаем, а где у нас белые пятна.

Комиссар сказал:

— А как ты теперь это все представляешь?

— Я думаю, что Обольников навел «слесаря» на квартиру Полякова, непосредственно участия в краже не принимая. И скорее всего ключи передал ворам попользоваться.

Комиссар задумчиво-рассеянно смотрел мимо меня в окно, покручивая пальцем ручку на столе. Не оборачиваясь, спросил:

— Ты твердо веришь в такой вариант?

Я помолчал немного, — тяжело вздохнув, ответил:

— Нет, почти совсем не верю…

— Почему?

— То, что Обольников побывал в квартире Полякова, сомнений не вызывает. Но если он действовал заодно с ворами, то зачем приходил «слесарь»? Ведь у Обольникова были ключи!

— А Иконников? — спросил комиссар. — Что про него думаешь?

— Не знаю, — покачал я головой. — Человек он, конечно, неприятный…

Комиссар засмеялся:

— Хороший аргумент! Ты вот спроси Обольникова, он тебя как — приятным человеком считает?

— Так я и не говорю ничего. Но самостоятельная версия «Иконников — похититель скрипки» исключает версию с участием Обольникова…

Комиссар посмотрел на меня поверх очков:

— В таких сложных материях я бы не пренебрегал вводными словами: «мне думается» или там «вполне допустимо»…

— Можно и так, — согласился я. — Это подипломатичнее будет. Но штука в том, что я действительно уверен — нет между Иконниковым и Обольниковым никакой связи.

— Во всяком случае, внешней никакой связи не видно, — поддакнул мне ехидно комиссар. — А когда Иконников последний раз был у Полякова? Ты не поинтересовался?

— Почему не поинтересовался? Последний раз он был там лет двенадцать назад…

— Так вот? — прищурился комиссар. — Лет двенадцать? Ну-ну… А я сегодня письмишко получил. Без подписи. Некая дама, общая знакомая и Полякова и Иконникова, сообщает, что в ночь, когда случилась кража, видела Иконникова выходящим из дома Полякова… И будто через несколько дней, в подпитии, болтал он в одном обществе, что ждет какой-то важной депеши, а потом все будет замечательно… Только и всего. Но себя назвать, мол, не может — боится оскорбить подозрением — в случае совпадения то есть… Вот так.

— Значит, все-таки Иконников? — подумал я вслух. — А вдруг нас наводят?

— Может быть, и наводят. Хотя в целом письмо выглядит правдоподобно.

— Я себе с этим делом мозги вывихну, — сказал я.

— Ничего, — успокоил комиссар, — мы тебе их обратно вправим. Тебе в голову не приходит, кто бы мог написать это письмо?

Я отрицательно покачал головой.

— Идеи есть? — спросил комиссар.

— Есть. Надо получить у прокурора санкцию на арест корреспонденции Иконникова…

— Изумительная идея. По своей находчивости и остроумию. Но допустим. И что тогда?

— Если письмо не липа, настоящее если это письмо, то можно будет перехватить депешу. А если письмо навет, никакого ущерба от этого Иконникову не будет…

— Резонно. Но безнравственно. Не подходит, — отрезал комиссар.

— Почему?

— Потому что нас с тобой судьба определила в грязи барахтаться. И есть только одна возможность самому не запачкаться — под наши с тобой благородные цели подкладывать только чистые методы.

— Я, между прочим, не любовной перепиской соседей интересуюсь, — сказал я сердито.

— Еще бы не хватало, — хмыкнул комиссар. — Если бы ты располагал неопровержимыми доказательствами, что Иконников преступник, я бы согласился на такую меру. В целях его изобличения и возвращения похищенного. Но ты хочешь использовать чрезвычайное оперативное средство для того, чтобы проверить — вор Иконников или это нам только кажется. Такие опыты следователя знаешь куда могут завести?..

Комиссар присвистнул, выразительно присвистнул, посмотрел с интересом на меня — что, мол, я ему еще скажу. А я ничего не сказал. Чего мне с ним говорить. Он и понял это, потому что, помолчав некоторое время, сказал не спеша:

— Я вижу, недоволен ты мной, Тихонов. Но ничего не поделаешь, придется тебе смириться с моим решением. Вот сядешь на мой стульчик через сколько-то годков, тогда и покомандуешь в соответствии с законом и своим правосознанием.

— Вам лучше судить, — осторожно сказал я.

— Вот и отлично, раз мне лучше судить, — оживился комиссар. — Я только напомню тебе, что за последние дни я твой душевный покой ни разу не смутил бестактными вопросами: «Как там ты, Тихонов, поворачиваешься со скрипочкой ворованной?» Потому что ты в розыске восемь лет трубишь, а я двадцать пар сапог здесь износил и понимаю, что в нашем деле ничего нет хуже, как под руку подталкивать. А вот различные руководители учреждений и ведомств, обеспокоенные судьбой скрипки, люди цивильные, штатские, они-то этого не знают. И не знают и звонят мне по десяти раз на дню. И все спрашивают: когда скрипку подадите?

— У нас здесь не плановое производство, — слабо отбрехнулся я.

— А они этого не знают и знать не хотят. И вполне справедливо не хотят. Ты никогда не задумывался над тем, что, помимо угрозы преступникам, мы выполняем в обществе еще одну серьезную работенку?..

— Какую?

— Простой человек засыпает спокойно, зная, что его милиция его бережет. Поэтому, когда мы две недели не можем отыскать скрипку, вокруг начинают подумывать — а если у меня сегодня барахлишко из квартиры ночью вынесут?

— Вот и надо наложить арест на корреспонденцию, чтобы не успели другие напугаться…

— Э, нет, друг ты мой ситный! Давай удовлетворять свою любознательность способами менее болезненными для достоинства интересующих нас людей. Давай условимся, что каждый человек честен, пока мы не докажем противного.

Я сочувственно покачал головой:

— Это действительно очень приятно так считать. Но в наших делах затруднительно.

— Чай с пряниками пить не затруднительно, — сказал комиссар. — А в МУРе вообще работать затруднительно. И правду умом ищут, а не хитростью…

Педагог по вокалу Гнесинского училища Анна Александровна Яблонская торопилась на занятия, и в нашем распоряжении было всего несколько минут. Говорила она быстро, стремительно, четкими законченными периодами, вбивая в меня информацию, как опытный клепальщик загоняет в лист серию заклепок.

— …Мой бывший супруг Павел Петрович Иконников — человек бесконечно и очень разносторонне одаренный. Еще во время нашей совместной жизни я не раз думала о том, какое счастье, что он посвятил себя доброму делу. Потому что личность, подобная ему, обуреваемая злыми страстями, превратилась бы в стихийное бедствие…

— Меня интересует, корыстен ли Павел Петрович, — спросил я.

— Корысть абсолютно чужда ему. Он где-то даже бессребреник. Он и славу свою, и положение растранжирил, как загулявший мот.

— Как же это могло произойти? Он ведь сильный человек?

— Нет, он не сильный человек. Он совсем слабый человек, без внутреннего каркаса…

— Как, как? — не понял я.

— Ну, мне это трудно объяснить. Он распорядился собой как бездарный тщеславный строитель. Понимаете?

— Не совсем, — сказал я осторожно. Она сердито тряхнула головой, раздосадованная моей непонятливостью. Ну и слава богу. Она, к счастью, не знает, что лучшая — собеседническая добродетель сыщика не сообразительность, а терпеливая внимательность. Пока человек говорит сам, его не надо сбивать своими догадками и предположениями…

— Мне кажется, что на сооружение каждого человека, как на дом, отпущен определенный фонд, и использовать его надлежит целесообразно, чтобы хватило на все. Это, так сказать, в оптимальном варианте. А Иконников выстроил роскошный фасад, подъезд с колоннами, портик с лепниной. И тут средства кончились. А жилья за этим шикарным входом не оказалось — и пришлось ему обитать в великолепном беломраморном подъезде. Представляете, каково живется человеку в парадном?

— Но он ведь долго не знал, что это парадное? Он же думал, что это жилье?

Она грустно улыбнулась:

— Знал. Как не знал? И мне не мог простить, что я это тоже знаю…

— Но не всегда же так было?

Она беспомощно развела руками:

— Да, не всегда. Но его судьба была предопределена.

— Почему вы так думаете?

— Почему? — переспросила она. — Я много думала над этим, но поняла все только много лет спустя. Дело в том, что Иконников нес в себе зерно своего разрушения. И чем большего он добивался, тем глубже пускало оно корни. Пока не одолело его самого…

Я промолчал. Она задумчиво сказала:

— Не знаю, обладал ли он задатками действительно гениального скрипача, но мне кажется, что обладал. Во всяком случае, он-то полагал о себе как о состоявшемся гении. И это его погубило, потому что его жизненной философией стал девиз: «Гению все дозволено». И гению действительно дозволено все, но только в том, в чем он гений. А во всем остальном ему — нельзя. Нельзя все! Точнее будет — ничего нельзя!

— Ну, не такие уж аскеты все признанные гении, — усомнился я.

— Не в аскетизме дело. Но гений — это просто человек, наделенный каким-то необычайным дарованием. Во всем остальном — по физическим и моральным возможностям, по ресурсу времени — он равен всем остальным людям. И чтобы гениальность его получила должную огранку и становление, ему надо пренебречь очень многим из того, что доступно всем остальным людям. Иначе ему просто не хватит времени и сил…

— А Поляков? — спросил я.

— Поляков? — усмехнулась она. — Левушка и сейчас, не считая концертов, занимается по шесть часов в день. А он уже тридцать лет всемирно признанный гений. Он себя сам лишил всяких прав, наделив бесчисленными обязанностями…

— Чем вы объясняете неприязнь Иконникова к Полякову?

— Этого в двух словах не скажешь. Но мне думается, что причина — в крахе жизненной концепции Иконникова.

— А Поляков здесь при чем?

— При том, что это было столкновение двух мировоззрений. Поляков несет свои обязанности, чтобы служить музыке и людям, а Иконников добивался прав, чтобы музыка и люди служили ему. А поскольку с жизнью не поспоришь, то Иконников свел эту проблему к спору с конкретной личностью.

— А у них были и прямые столкновения?

— Насколько я знаю, нет. Но их взаимоотношения испортились давно, еще во время войны.

— А что послужило причиной?

Она задумалась, и мне показалось, что ей не хочется говорить об этом, но она махнула рукой и сказала:

— Я, конечно, не стала бы говорить об этом сейчас, после стольких лет. Но я расскажу вам эту историю с одной-единственной целью: чтобы вы поняли, что Иконников не имеет никакого отношения к краже скрипки. Он слабый и трусливый человек, и поняла я это, когда ему с Поляковым предложили выступить с концертом в осажденном Ленинграде. Я помню, что он впал тогда в ужас. Это была просто истерика. Он привык ко мне, как к вещи домашнего пользования, и потому даже не стеснялся меня. Его охватила такая паника, что он плакал ночью…

— Но почему? — искрение удивился я. — Им же наверняка должны были обеспечить безопасность!

Она снисходительно посмотрела на меня:

— Вы в каком году родились?

— В тридцать восьмом. А что?

— Вам было тогда пять лет, а сейчас это трудно представить, что такое Ленинград зимой сорок третьего года. Невоенному человеку там действительно нужно было мужество. Но туда еще надо было добраться, а правительство запретило везти Полякова и Иконникова в Ленинград на самолете. Надо было ехать под бомбежкой по Ледовой дороге, а добравшись, жить в неотапливаемой гостинице, под непрерывным обстрелом, и снова — бомбы…

— А что сказал Иконников?

— Мне? Он положил трубку на рычаг после этого звонка и сказал: «Все, мне пришел конец, они хотят меня угробить».

— Он отказался ехать?

— Нет, он дал согласие. Но всю ночь метался по квартире с криком: «Я не умею плавать!» «Каждая десятая машина на озере проваливается под лед!» — истерически кричал он мне, когда я пыталась его успокоить. К утру у него началась лихорадка…

— А Поляков?

— А Левушка уехал один.

— Они не ссорились перед отъездом?

Яблонская засмеялась, и я увидел, что в глазах ее стоят слезы:

— Левушка — ребенок. Он перед отъездом носился как угорелый по всей Москве и достал за какие-то сумасшедшие деньги Павлу сульфидин. Тогда его было невозможно добыть нигде…

Она отвернулась, раскрыла сумку, достала платок, провела, им по глазам движением быстрым, еле уловимым.

— С Левушкой поехал наш общий приятель — администратор Марк Соломонович Прицкер. Он рассказывал мне, что перед началом Ледовой дороги Лева попросил остановить машину и накачать запасную шину…

— Камеру?

— Ну да, камеру, наверное, не знаю, как это называется. То, что на колесо надевают. Достал две басовых струны, привязал к камере футляр со «страдивариусом» и положил это сооружение в кузов едущего за их «эмкой» грузовика. «Кто знает, что может случиться на такой дороге, — сказал он Прицкеру. — А так я буду спокоен за инструмент — его наверняка подберут из воды…»

Она уже не скрывала катившихся из глаз крупных горошин слез и только пыталась улыбнуться, но улыбка получалась у нее застенчивая, робкая, как будто ей сейчас не шестьдесят, а снова двадцать.

— Вот видите, что с нами делает память, — сказала она. — Я-то думала, что все это давно уже умерло, засохло, пропало…

Помолчала и добавила:

— Главный выбор в жизни доводится сделать один раз. И очень часто мы делаем ошибку, потому что есть только два решения: «да» и «нет». Середины не дано…

И я понял, что за этим глубоко лежит еще один пласт их отношений, куда мне не было ходу, да и, судя по всему, не касалось меня это, потому что говорила она сейчас не только об Иконникове, но и о себе тоже, и Поляков был где-то между ними, но выбор был сделан давно, и ничего здесь уже не изменится, потому что никто не выбирает себе мужей по степени их гениальности, а слияние таланта и характера — такая же иллюзия, как сомкнувшиеся у горизонта рельсы…

Лифт, естественно, не работал. Я шел медленно, считая ступеньки. До моего четвертого этажа их будет шестьдесят две. По дороге домой я купил бутылку молока и батон, распихал их по карманам. Сейчас слопаю это добро и мгновенно лягу спать, тогда до подъема я просплю десять часов и наверстаю все упущенное за эти дни. Замок плохо работал, и, чтобы открыть дверь, надо было как следует половчить с ключом. Замок плохо работает год, но мне некогда вызвать слесаря, а соседям и так хорошо.

Я вошел в квартиру, соседи уже разошлись с кухни, никого не видать. Дверь в мою комнату была приоткрыта. За барахло свое я не беспокоюсь — документов дома я никогда не держу, а воровать у меня нечего. Растворил дверь и шагнул в комнату.

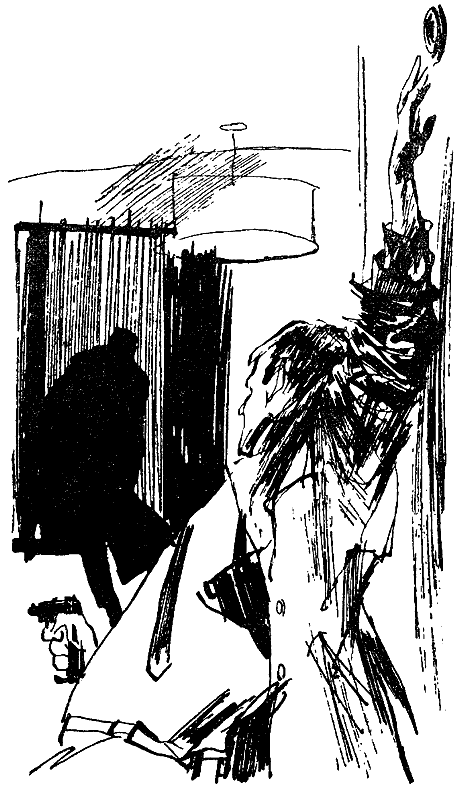

На фоне окна, четко подсвеченный слабым светом уличных фонарей, контрастно, как в театре теней, прорисовывался силуэт человека.

Я даже не успел испугаться: видимо, рефлексы лежат мельче мыслей, — я мгновенно сделал шаг в сторону от двери, в темноту, выхватил из петли под мышкой пистолет, а левой рукой нащупал кнопку выключателя. Но нажать ее не успел — из темноты раздался шелестящий, тихий смех.

|

Я вытер ладонью мгновенно выступивший на лице пот и сказал как только мог весело, легко этак:

— Что же вы в темноте сидите? Раз уж пришли без спросу, сидели бы со светом…

— Ничего. Зачем электричество зря расходовать? — ответила темнота.

Я нажал кнопку выключателя, стало светло, и мой испуг показался мне ужасно глупым.

— А меня вы напугали, — сказал я. — Вы меня снова напугали. Вам, видимо, нравится меня пугать?

Иконников, сидевший у окна, встал, заложил руки в карманы, внимательно посмотрел на меня.

— Нет. Вас неинтересно пугать, да и не надо мне этого.

— А вам не кажется, что меня небезопасно пугать?

— А чего опасного? — удивился он.

— А если я докажу, что вы скрипку Полякова украли…

Иконников зло ухмыльнулся, показав длинные прокуренные зубы.

— Ничего вы не докажете, — сказал он.

— Посмотрим, — сказал я. — А вы как попали ко мне? Где вы мой адрес взяли?

Он занял боевую стойку, выставив вперед острую красную бороду:

— Это, конечно, было потруднее, чем дурехе Филоновой заморочить голову. Но я, правда, доведись мне заниматься сыском, был бы сыщиком получше вас…

Я искренне засмеялся:

— Ну, в этом-то я и не сомневаюсь! Однако желательно, чтобы вы ответили на мой вопрос.

Он сел на подоконник, достал из кармана кисет, насыпал в бумажку табаку, ловко свернул длинную козу, закурил, потом сказал:

— Замечу для начала, что я не должен отвечать на ваш вопрос. Но коли это вас так волнует, расскажу. Я ведь сразу понял, какой агитатор был у Филоновой, как только она мне о вас рассказала. И раз уж вы так вцепились в меня, я решил дать вам возможность сыграть со мной на вашем поле. У меня-то вы себя неуютно чувствовали. — Иконников коротко, хрипло хохотнул..

— Да, вы меня тогда своим аспидом прилично пуганули, — невозмутимо кивнул я.

— Шутил я, — снисходительно заметил Иконников. — Вот я и захотел поговорить с вами, а в справочном бюро адрес мне не дают — изъята карточка. Тогда я позвонил по вашему служебному телефону, и какая-то милая девушка, как только я сказал ей, что говорят из газеты, дала мне ваш домашний номер. А дальше уже и узнавать нечего было. Дверь в комнату была открыта. Кстати, вы впредь лучше рекомендуйтесь корреспондентом — масса людей испытывает к прессе трепетное, почти идиотическое почтение.

Я слушал его и думал о том, что сейчас я имею наглядное разрешение многолетней дискуссии, которую ведут между собой юристы: может ли представитель закона при исполнении служебных обязанностей врать? Во имя самых гуманных интересов может ли быть использована самая пустяковая ложь? Разве недопустима ради сотворения большой правды маленькая, конкретно необходимая ложь? Почему следователь не может привлечь на помощь своему профессиональному бескорыстию крошечный обман против большой корысти преступника? Ну, кажется, почему нельзя этого сделать?!

Самодовольный рыжий ответ сидел напротив и нагло скалил желтые зубы. Расколов меня с этой глупой выдумкой — агитатором, он морально уравнял свои шансы с моими, обретя неправедное сознание внутренней нравственной правоты и силы, он перестал чувствовать себя преследуемым, он теперь партнер в игре и может сам раскинуть сети на ловца. Ну что ж, теперь я запомню это навсегда — правду мутить нельзя ничем. Глупо это очень, ужасно глупо. И стыдно… А Иконников врет — не собирается он мне дать ответный матч, что-то совсем другое его привело ко мне.

Я снял плащ, аккуратно повесил на вешалку, достал из карманов батон и молоко, поставил на стол, пригладил перед зеркалом волосы, сел к столу, извинился, снял телефонную трубку и набрал номер.

— Дежурный по городу слушает, — услышал я бодрый голос Зародова.

— Здравия желаю, товарищ подполковник, — сказал я. — Докладывает инспектор Тихонов. Запишите во внутреннюю служебную сводку…

— Это ты, Стас? — не понял Зародов.

— Да-да. Записывайте. Сегодня в 19.20, возвратившись с работы, я застал у себя дома гражданина Иконникова, проходящего по делу о краже в квартире Полякова в качестве свидетеля. В настоящее время Иконников находится у меня. Поскольку факт встречи оперативного работника у себя на квартире с фигурантом по делу может иметь сомнительное этическое толкование, прошу руководство Управления рассмотреть вопрос о возможности дальнейшего использования меня по делу. Все. Официальный рапорт я подам завтра…

Зародов спросил:

— Стас, ты серьезно?

— Абсолютно.

— Может быть, тебе подослать кого-то из ребят?

— Ни в коем случае. До свидания, — и положил трубку.

Иконников внимательно, спокойно рассматривал меня, пока я говорил по телефону. Совершенно невозмутимый вид был у него, будто я и не о нем вовсе говорю. Только уголок рта слегка дергался.

— Слушайте, а вы боитесь, что я вас убью? — спросил он задумчиво.

— Ну, на это у вас еще кишка тонка! — засмеялся я. — Вы уж совсем меня каким-то недоумком представляете.

— Нет, я вас не считаю недоумком. Просто мы с вами очень разные люди.

— Совсем разные, — согласился я. — Я бы даже сказал, что мы с вами ничего общего не имеем.

— А вот это неправильно, — усмехнулся он. — Все люди между собой чем-то связаны, что-то имеют общее. Просто мы все разбиты на группы, разные по своим задачам и формам взаимодействия. Как, например, кулачный бой и выступление симфонического оркестра.

— Может быть, — сказал я безразлично. — Молока хотите?

— Хочу, — сказал он оживленно. — Я почему-то всегда есть хочу.

Я достал из буфета два стакана, налил молока и разломил батон пополам.

— Угощайтесь.

— Спасибо. Вот видите, как все в мире повторяется — сегодня мы преломили хлеб, а завтра… — Иконников тяжело вздохнул.

— Никакой символики в этом я не усматриваю. Просто я устал, и мне лень вставать за ножом.

— В том и дело, — угрюмо пробормотал он. — История лепилась не по символам, а, наоборот, прецеденты черпались в ней.

Я прожевал хлеб и ответил:

— Для оценки исторических прецедентов существует здравый смысл…

— Оставьте! — махнул он рукой. — Здравый смысл почти никогда не бывает разумен, потому что в нем безнадежно перемешалась аккумулированная мудрость мира с ходячими предрассудками и копеечными суевериями…

— Между прочим, по материалам дела я мог бы вас давно арестовать. А не делаю этого, исходя из здравого смысла.

— Это был бы произвол. Этимология самого слова подразумевает не разум, но волю. А воля без разума никогда не приведет к истине. Да вы и так достаточно наворотили ошибок…

Я допил молоко, откинулся на стуле, взглянул ему в лицо, неестественно бледное, злое, источенное каким-то тайным страданием. В красной его бороде застряли крошки хлеба, и из-за крошек этих он не был похож на проповедующего апостола, а сильно смахивал на ярыгу.

— Ну что же, — сказал я, — ошибки имеют свое положительное значение.

— Позвольте полюбопытствовать — какое?

— Я ищу истину. И представление о ней у меня начинается со здравого смысла и становится все достовернее по мере того, как я освобождаюсь от ошибок.

— Это слишком длинный и кружный путь.

Я пожал плечами:

— У меня нет другого.

Иконников побарабанил задумчиво пальцами по столу, рассеянно сказал-:

— Да, наверное, так и есть. Никто не может дать другим больше, чем имеет сам, — и вдруг безо всякого перехода добавил: — Что-то жизнь утомила меня сверх меры…

Я промолчал. Иконников уперся кулаками в бороду, с интересом взглянул мне в лицо, будто впервые увидел:

— А вам не приходило в голову, что вы стали сейчас моим самым заклятым врагом?

— Нет, не приходило, — сказал я осторожно.

— Неужели вы не понимаете, что вы покушаетесь на мое единственное достояние — незапятнанное имя? И если я не защищу себя, то стану окончательным банкротом?

Наклонившись к нему через стол, я сказал отчетливо:

— Вы так уважительно относитесь к себе, что несколько заигрались. Смею вас уверить, что Московский уголовный розыск не ставил себе первоочередной задачей скомпрометировать вас. Я ищу скрипку «Страдивари», и если к ее похищению вы не имеете отношения, то вашему незапятнанному имени ничего не грозит.

Он посидел молча, быстро раскатывая на столе шарики из хлебного мякиша, судорожно вздохнул.

— А впрочем, не имеет это все никакого значения. Я почему-то ужасно устал от людской глупости и пошлости…

Я сочувственно покачал головой:

— Недовольство всем на свете у вас компенсируется полным довольством собой.

Он провел ладонью по лицу и сказал совсем не сердито, а как-то даже мягко, снисходительно:

— Вы еще совсем мальчик. Вы еще не знаете приступов болезни «тэдиум витэ».

— Не знаю, — согласился я. — А что это такое?

— Отвращение к жизни. И лекарств против этой болезни нет…

Даже странно, до чего бережно относятся к себе жестокие и черствые люди — ласково, нежно, как чутко слушают они пульс души своей. Может быть, потому же трусливые люди любят пугать других?

Иконников потер лицо длинными, расплющенными пальцами и сказал устало:

— Эх, как бы я хотел начать жить сначала! Но ведь и это было бы бесполезно.

— Почему? Все могло бы случиться по-другому…

— Нет, — сердито затряс он головой. — Мне часто кажется, будто я уже жил однажды, и все это когда-то происходило, только декорации менялись, а весь сюжет и все конфликты — все это было со мной когда-то…

Он помолчал, затем медленно, задумчиво проговорил:

— Я читал в древних книгах, будто никогда человек не живет так счастливо, как в чреве матери своей, потому что видит плод человеческий от одного конца мира до другого, и постижима ему тогда вся мудрость и суетность мира. Но в тот момент, когда он появляется на свет и криком своим хочет возвестить о великом знании, ангел ударяет его по устам. И заставляет забыть все…

Иконников встал, и только тут я обратил внимание на то, что он все время сидел в пальто, в черном драповом пальто с потертым бархатным воротничком.

— За угощение благодарствуйте, — сказал он. — И за разговор спасибо. Я ведь добра, а уж тем более зла никому не забываю.

Благодарность была густо замешена на угрозе, и от тона — горько-кислая, как пороховой дым.

— А насчет слов моих подумайте. Как бы вам не перегнуть палку, — добавил он уже в дверях.

— Я вам сказал — вы меня зря пугаете, — сказал я зло. — Это вам только показалось, что я такой пугливый. И сюда больше ко мне не ходите. Если вы мне понадобитесь, я вас разыщу.

— Ну, как знаете. Смотрите — вам жить…

(support [a t] reallib.org)