"Карабарчик. Детство Викеши. Две повести" - читать интересную книгу автора (Глебов Николай Александрович)

Часть первая

|

Из Ануя Евстигней Тихонович Зотников выехал в полдень. Стояла жара. В горячем воздухе трепетало марево, и, казалось, все живущее на земле попряталось в тени. Поникли и травы, только яркие огнецветы, раскинув свои жёлтые лепестки, как бы радовались палящему зною июльского солнца. Тишина. Изнемогая от жары, Зотников откинулся в глубь тарантаса и задремал. Не заметил, как проехал небольшое алтайское село и стал подниматься на перевал. Вдруг лошадь остановилась и беспокойно повела ушами. Евстигней проснулся и лениво подстегнул коня:

— Н-но-о!

Лошадь не двигалась.

— Что за оказия? — Зотников вылез из тарантаса.

У дороги лежала мёртвая женщина, судя по лицу, — алтайка. Возле неё, обхватив тонкими, как плеть, руками голые колени, сидел мальчик. По его лицу, оставляя грязный след, катились крупные слёзы.

Зотников шагнул к женщине.

— Должно, с голодухи померла алтайка. Мрут они нынче, как мухи, — перекрестившись, Евстигней оттащил мёртвое тело подальше от дороги.

«Как же с парнишкой быть?» — подумал он и обратился по-алтайски к мальчику:

— Как тебя зовут?

— Карабарчик[1], — чуть слышно ответил тот.

— Да ты, друг, на скворца-то не похож, а скорее на полудохлого котёнка, — улыбнулся своей остроте Зотников. Потом, приняв, видимо, какое-то решение, поднял мальчика и усадил в тарантас.

— А мама? — полные слёз глаза найдёныша уставились на труп матери.

— Каюк твоей мамаше, померла!

Евстигней тронул коня вожжами; тарантас стал медленно спускаться с перевала.

В сумерках они проехали долину и, миновав одинокие жилища алтайцев, стали приближаться к Чарышу.

Заимка Зотникова была расположена в южной части высокогорного Алтая, вдали от проезжих дорог. Кругом стояли нетронутые леса, таёжная глухомань. Ниже по течению Чарыша, за мрачным ущельем Яргола, шли русские сёла: Тюдрала, Талица и Чечулиха.

Появился Зотников в этих местах лет десять назад. Мелкий торговец, он случайно забрёл на заимку богатого старообрядца Кузьмы Ошлыкова, и, к удивлению соседних заимщиков, осторожный к людям Кузьма выдал за него единственную дочь. Вскоре Ошлыков умер. Евстигней стал обладателем богатого наследства. Трезвый и расчётливый, он умело повёл хозяйство тестя. И чем больше богател, тем сильнее охватывала его страсть к наживе, тем больше черствела душа. Вёл знакомство Зотников только с местной знатью; особенно был дружен с кривым Яжнаем, стада овец и табуны лошадей которого паслись в плодородных долинах Келея.

Обычно Яжнай приезжал на заимку Зотникова ночью. Запершись в маленькой комнате обширного дома, при слабом свете ночника хозяин с гостем вели таинственные разговоры. Нередко эти совещания кончались поспешными сборами: оба куда-то уезжали. Возвращаясь из одной такой поездки, Евстигней и нашел Карабарчика на перевале.

Подъехав к дому, Зотников долго стучал в тяжелые, окованные жестью ворота. На стук вышел работник Прокопий.

— Сонная тетеря! Стучу, стучу, словно-подохли все! Открывай!

Прокопий распахнул ворота и пошёл вслед за тарантасом.

— Распряги коня, поставь на выстойку, возьми в коробке алтайчонка — должно, спит дохлятина! — унеси его к себе в избу, а утром приведешь ко мне, — сказал Евстигней угрюмо и стал подниматься на крыльцо. — Только гляди за ним, как бы не убежал!

Прокопий бережно поднял спящего мальчика на руки.

— Ишь, сердечный, умаялся за дорогу, — произнёс он сочувственно и, войдя в избу, осторожно положил найдёныша на лавку и зажег огонь. — Мать, а мать! — Прокопий потряс за плечо спящую женщину. — Вставай, бог еще сына дал.

Степанида, жена Прокопия, поднялась с постели и подошла к лавке.

— Чей это?

— Кто его знает! Хозяин привёз, а где взял — не знаю. Утром велел к себе привести.

Женщина участливо посмотрела на спящего ребёнка.

— Худой какой! Кожа да кости. Покормить его, Проня, что ли?

— Не тревожь. Постели мой тулуп да укрой чем-нибудь, пускай спит. Утром покормим.

— Мам, а мам, кого это тятя принёс? — послышался с полатей полусонный мальчишеский голос.

— Спи, Яшеньки, спи! Скоро утро, — ответила Степанида и принялась мастерить постель нежданному гостю.

— А-а! А я думал… — и, не закончив то, что хотел сказать, Янька натянул на себя сползший отцовский армяк и уснул.

Карабарчик спал крепко. Когда яркое солнце брызнуло лучами в окно, он проснулся и увидел рядом русского мальчика, который с любопытством разглядывал его.

Карабарчик, смутившись, отвернулся к стене и стал ковырять мох в простенке.

— А у меня свистулька есть! — проговорил Янька, подвинувшись ближе к Карабарчику. — Тятя на базаре купил, вот она!

Вынув из кармана глиняную игрушку, напоминавшую петушка, Янька поднёс её к губам. Раздалась мягкая трель.

— Что, хорошо? Хочешь посвистеть?

Найдёныш медленно повернул голову к Яньке.

— Хочешь посвистеть? — повторил свой вопрос Янька и сунул игрушку в руки Карабарчику.

Найдёныш неуверенно поднёс её к губам и свистнул. Его скуластое лицо расплылось в улыбке.

— А ты не так, ты вот как! — Янька, надувая щёки, пронзительно засвистел. — На, поиграй, пока мамы нет: она шибко не любит, когда в избе свистят, за ограду гонит, — затараторил он. — А тебя как звать? — и, не получив ответа, добавил: — Меня Яшкой, тятю Прокопием, маму Степанидой, а собачонку Делбеком[2]. Да вот он и сам!

Из-под кровати вылез лохматый щенок и, усевшись на задние лапы, умильно посмотрел на Яньку.

— Знаешь, чему его тятя научил? Хочешь, покажу?

Подражая отцу, Янька сердито крикнул:

— Делбек! Евстигней идёт!

Щенок вскочил на ноги, взвизгнул и, поджаз хвост, стремительно кинулся под кровать.

Карабарчик улыбнулся.

— Видел? — спросил довольный Янька. — Делбек боится хозяина: Евстигней его постоянно лупит чем попало. Первый раз отлупил за то, что Делбек молоко у Варвары вылакал, второй раз за то, что цыплёнка задавил, а теперь уж дерёт по привычке. Делбек и Стёпки боится. Стёпка — хозяйский сын. Такая заноза — всегда первый в драку лезет! На днях привязал он к Делбешкиному хвосту пустую банку. Ну, и ошалел собачонок. Носится по двору — едва поймал… А тут Стёпка подбежал… Я его как двину кулаком, он и с ног долой! — И, размахнувшись, Янька чуть не сшиб с лавки нового приятеля. — Пойдём к амбарам, я тебе воробьёнка покажу в гнезде. — Янька взял за руку Карабарчика и вышел с ним во двор.

— А-а, уже подружились? Вот и хорошо! — Прокопий ласково похлопал рукой по плечу найдёныша. — Теперь вас будет двое. Стёпке туго придётся! — улыбнулся он.

— Тятя, а тятя, почему он молчит всё время? — обратился Янька к отцу.

— Да потому, что он русского языка не понимает.

— Вот не догадался! — улыбнулся Янька. — А я думал, он немтырь.

Как тебя зовут? — спросил Прокопий мальчика по-алтайски.

— Карабарчик.

— Он говорит, что зовут его Скворцом, — перевёл отец.

Янька свистнул:

— Вот так здорово! Скворец!

— Чей ты? — продолжал расспрашивать Прокопий.

— Не знаю… — Карабарчик опустил голову.

— Кто твой отец?

— Был пастухом у Яжная.

— У кривого Яжная? — спросил с изумлением работник. — Это не твоего отца убил он в прошлом году?

Мальчик прошептал чуть слышно:

— Не знаю. Только нас с мамой Яжнай выгнал из аила[3], и мы жили в лесу.

Прокопий с жалостью посмотрел на мальчика. Ему вспомнился случай с пастухом бая: защищаясь от побоев, пастух ударил хозяина палкой и за это был убит. Дело замяли, и преступление Яжная осталось безнаказанным.

— Родные у тебя есть?

— Не знаю.

— Эй, Прокопий! — раздался с крыльца зычный голос Зотникова. — Веди мальчонка.

— Пойдём, хозяин зовёт, — взяв за руку Карабарчика, работник повел его к дому. — Да ты не бойся! — говорил он мальчику, видя, что тот упирается. — В обиду тебя не дам.

Когда Прокопий с Карабарчиком вошли в горницу, семья Зотниконых сидела за чаем.

Из-за самовара выглянуло злое лицо хозяйки.

— На кой ты грех его подобрал? — набросилась она на мужа. — Мало их, нищих, шляется по дорогам, так тащи всех в дом.

Евстигней поставил недопитое блюдце на стол и провёл рукой по окладистой бороде.

— Да, парнишка незавидный. Работать, пожалуй, не сможет скоро. Разве отправить его на маральник?[4] Может, там поправится. Прокопию помощник будет. — Евстигней вопросительно посмотрел на жену.

— Куда хочешь девай, а в дом не пущу.

Зотников в раздумье почесал затылок.

— Евстигней Тихонович, отдайте мальчика мне! Куда ему теперь? Ни отца, ни матери… Пропадать, что ли? — Прокопий погладил найдёныша по голове.

Хозяин крякнул и опустил глаза.

— Пускай берёт! — хозяйка посмотрела на мужа и махнула рукой: — Только насчёт пропитания на нас чтобы не надеялся.

Карабарчик стоял тихо и с удивлением разглядывал просторную избу. Его поразили невиданные цветы и птицы, нарисованные на стенах и потолке, очевидно, проезжим маляром. Наглядевшись на них, он перевёл глаза на сидящих за столом и увидел мальчика, который украдкой показывал ему язык.

Карабарчик в растерянности отвернулся к стене. Вдруг он почувствовал, что кто-то больно ущипнул его, и, оглянувшись увидел рядом хозяйского сына Стёпку.

Найдёныш заплакал.

Прокопий оглянулся и оттолкнул Стёпку:

— Зачем обижаешь?

— А тебе что, жалко? Он ведь алтаец! — тон хозяйского сына был вызывающий.

— И алтаец такой же человек, как и ты.

Варвара, жена Зотникова, всплеснула руками:

— Господи! Да ты, Проня, совсем с ума сошёл! Нашёл с кем хозяйское дитё сравнивать. Степанко-то ведь крещёный, а этот что? Имени даже человеческого не имеет.

— И то правда, алтаец души не имеет, — поддакнул жене Евстигней и, обратившись к Прокопию, махнул рукой: — Бери его к себе, коли хлеба много.

В семье Прокопия Кобякова Карабарчика окружили лаской и заботой. Степанида была доброй женщиной и жалела найдёныша.

— Сиротка ты моя бесталанная! — гладя его по голове, говорила она. И мальчик, чувствуя ласку, доверчиво прижимался к ней.

Верным другом был и Янька.

— Если Стёпка тронет Карабарчика, я ему мялку дам! — говорил он отцу.

— Драться нехорошо, — останавливал сына Прокопий.

— А если он первый полезет, что мне нюни распускать, что ли? — Янька решительно встряхивал вихрастой головой.

— Теперь он побоится: вас ведь двое.

Шли дни. Карабарчик быстро осваивал незнакомый ему русский язык.

— Зды-равствуй, друг! — обратился он однажды к Яньке и протянул ему руку.

Янька подпрыгнул от радости и, схватив Карабарчика, стал кружить его вокруг себя. Утомившись, он спросил:

— А по-алтайски «здравствуй» как?

— Эзен.

— А дом? — Янька показал на большой дом Зотникова.

— Аил.

Наглядный урок русского языка неожиданно был прерван. Ребята заметили Стёпку. Он бегал по двору с верёвочкой, к которой был привязан воробей.

Слабо трепыхая крыльями, воробей то взлетал вверх, то опускался к земле, пытаясь вырваться из рук своего мучителя. Наконец с раскрытым клювом, тяжело дыша, он упал к ногам ребят.

Янька поднял полумёртвую птичку и гневно крикнул подбежавшему Стёпке:

— Ты зачем воробья мучаешь?

— А тебе какое дело? — Стёпка, выхватив птенца из рук Яньки, с силой сжал его в руке.

— Воробей только слабо пискнул.

— На! — Степка бросил Яньке воробья, плюнул на Карабарчика и побежал.

Карабарчик растерянно поглядел на своего друга.

Янька кинулся за обидчиком и, догнав его возле крыльца, свалил с ног.

— Hе души птичек! Не плюйся! Вот тебе, вот тебе! — работая кулаками, он не давал Стёпке подняться с земли.

— Скворец, дай ему пинка! — скомандовал Янька подбежавшему другу.

На шум выбежала Варвара. Схватив Карабарчика за волосы, взвизгнула:

— Ах ты бездомник! Хозяйского сына бить?

Бросив Стёпку, Янька разбежался и, как молодой бычок, ударил Варвару головой в живот.

Та ойкнула и присела на ступеньки крыльца. Ребята, воспользовавшись этим, стремглав бросились к своей избе.

— Вот мошенник, чуть с ног меня не сшиб! Чистый разбойник!.. Стёпочка, не плачь. Приедет отец, мы их проучим! — запричитала Варвара, поднимая хныкающего Стёпку.

У конюшни показалась Степанида, нагруженная вёдрами.

— Ты своего варнака прибери к рукам да алтайчонку встряску дай, а не то я сама их проучу, как хозяйского сына трогать! — напустилась на неё Варвара.

— Да ты что, Варвара Кузьмовна! — остановилась Степанида. — Ребята на дню могут десять раз подраться и помириться. Известно, дети, — добавила она мягко.

— Ты меня не учи! — поднявшись на крыльцо, Варвара подбоченилась. — Покамест я здесь хозяйка. Не любо — можете убираться на все четыре стороны! Кормильцы у вас теперь с Пронькой есть! — продолжала она язвительно. — Яшку-мошенника с одного конца деревни пошлёшь кошелём трясти, алтайчонка — с другого, вот вам и хлеб.

Степанида махнула рукой:

— И ваш-то хлеб не слаще мирского, — и, повысив голос, крикнула: — По ночам мы чужих лошадей не таврим[5], по тайге не разбойничаем!

Варвара ахнула и поспешно закрыла за собой дверь.

К вечеру из лесу вернулся Прокопий. Жена рассказала про ссору с хозяйкой. Он нахмурился.

— Не надо было связываться с этой змеёй! Осень теперь, куда пойдем? Да и Карабарчика оставлять здесь нельзя — заедят.

— А зачем мы его оставлять будем? Поедет с нами в Тюдралу. Перезимуем как-нибудь в старой избе.

— Я не об этом! — махнул рукой Прокопий. — Боюсь, как бы не упёрся Евстигней насчет Карабарчика. Скажет: отдай да и всё. Моя, дескать, находка.

— Нет, я без Карабарчика с заимки не выеду! — заявила! твёрдо Степанида. — Как жил, так пускай и живёт у нас.

Прокопий покачал головой:

— Да мне и самому Карабарчика жалко, но с Евстигнеем разве договоришься?

Дня через два домой вернулся Евстигней. Приехал он ночью. Через час в окно избушки Прокопия кто-то постучал.

Работник вышел и узнал в темноте хозяина.

— Зайди ко мне сейчас, — хмуро сказал Зотников и направился к своему дому.

Работник последовал за ним.

В маленькой горенке тускло светилась лампада.

— Садись! — голос Евстигнея был суров. — Тут твоя баба развязала язык насчёт таврёжки алтайских лошадей. Так вот… — он приблизил бледное лицо к работнику и прошептал: — Если еще раз услышу, сгною вас обоих в остроге! Понял? Кто видел? — пальцы его впились в плечо работника. — Я тебя спрашиваю: кто видел?

Прокопий отодвинулся от хозяина и сказал примирительно:

— Мало ли что болтают, не каждому слуху верь.

— То-то! — немного успокоившись, Евстигней зашагал по комнате. — Алтайчонка я записал на своё имя. На днях приедет поп, — бросил он угрюмо.

Прокопий понял: Евстигней хочет закабалить найдёныша, сделать его своим батраком навечно.

— А где Карабарчик жить будет?

— Пока у тебя. Если понадобится — возьму.

— Да ведь он человек…

— Не твое дело! — грубо оборвал Прокопия хозяин. — Мои находка: что хочу, то и делаю.

— Вот что, Евстигней Тихонович, — чеканя слова, заговорил Прокопий, — пока я жив, мальчика в обиду не дам.

— Иди, иди, защитник, без тебя обойдёмся! — махнул руной Евстигней.

Хлопнув дверью, Прокопий вышел.

Через неделю на заимку приехал священник — отец Дометиан. Найденыша окрестили и дали ему имя Кирияк.

Приближалась зима. Подули холодные ветры. Тайга нахмурилась. Над заимкой целыми днями висела густая пелена мелкого дождя. По еочам в горах было слышно, как кричали дикие козы. В вышине серого, неласкового неба стройными треугольниками, стремясь на юг, летели гуси.

Прокопий вместе с хозяином уехал в соседнее село на ярмарку. В больших скотных дворах, что окружали заимку, ревела голодная скотина. Степанида с ребятами едва успевала подвозить корм. Намаявшись за день на хозяйской работе, ребята забирались вечером на полати.

В избе чуть мерцает огонёк. За старой глинобитной печкой шуршат тараканы, скрипит однотонно сверчок. В углу, возле дверей, спит телёнок, и в сумраке осеннего вечера, за окном, чуть слышно моросит дождь. Пахнет кислой капустой и намокшей за день одеждой из овчин. В сенях скулит Делбек и ждёт, когда его впустят в избу.

Дождь усиливается. В избе всё затихает. Только на полатях слышится неторопливый шёпот. Это Янька рассказывает своему другу разные небылицы.

В один из осенних дней, встретив работницу на дворе, Варвара сказала ей:

— Пошлёшь ко мне алтайчонка.

Мальчик пришёл. Хозяйка хлопотала возле печки, и вкусный запах свежеиспечённого хлеба наполнял кухню. Проглотив слюну, Кирик уселся возле порога.

— Чего уставился на стол? Не для тебя стряпала! — заметила сердито Варвара и открыла подполье: — Лезь за котом! Поймаешь — снесёшь в амбар. Только держи его крепко: кот-то дикий.

Спустившись по шаткой лестнице вниз, мальчик стал оглядываться. Свет сверху исчез: Варвара закрыла западню. Привыкнув к темноте, увидел две светящиеся точки. Поборов страх, пополз к ним, но светящиеся точки мелькнули в другом месте.

Сверху показалась полоска света и сердитый голос хозяйки спросил:

— Скоро ты там?

— Поймать не могу.

— Ну и сиди вместе с котом! — западня вновь захлопнулась.

Кот перебегал с места на место. Кирик осторожно стал подкрадываться к нему, но, запнувшись о что-то, упал. Испуганный кот прыгнул, но Кирик успел схватить его на лету и, навалившись, прижал к земле. Отчаянно мяукая и пытаясь вырваться, животное больно царапало лицо и руки Кирика.

— Откройте!

Яркий луч света проник в подполье. Весь исцарапанный, мальчик вылез со своей добычей и спросил Варвару:

— В какой амбар нести?

— В средний, где пшеница.

Недалеко от дверей амбара сидел на цепи большой пёс, и, как только Кирик поравнялся с ним, кот злобно фыркнул и вырвался из рук. Собака, гремя цепью, бросилась за ним. На крыльцо выскочила Варвара с черенком от метлы.

— Кошку с собакой стравлять? Вот тебе, вот тебе!.. — На спину мальчика посыпались удары.

В дверях избы показалась Степанида. Точно птица, увидевшая птенца в когтях коршуна, она кинулась к Кирику. Схватила на ходу палку и, задыхаясь от гнева, занесла её над головой хозяйки:

— Ребёнка бить! Малыша! Да есть ли у тебя совесть? — опомнившись, отбросила палку и прижала плачущего Карабарчика к груди. — Отольются тебе детские слёзы! — проговорила она и сама готовая расплакаться повела мальчика в избу.

В полдень Кирику стало плохо: начался жар. Ребенок бредил:

— Мама! Страшный кот… он укусит, укусит! Мама!

— Сиротинушка ты моя горемычная! — сквозь слёзы говорила Степанида.

Глядя на плачущую мать и избитого друга, ревел на всю избу и Янька.

Через несколько дней вернулись хозяин с Прокопием. Узнав о случившемся, Прокопий пошёл к Евстигнею.

— Зачем избила Кирика? — не снимая шапки, спросил он Варвару.

— А тебе какое дело? У меня есть хозяин, ему и ответ дам! — зачастила она. — Ишь, какой учитель нашёлся! Проваливай из дома!

— И то, Прокопий, уходи-ка лучше. У меня рука тяжёлая, неровен час, свистну по уху: долго будешь помнить, как мою жену учить. — Евстигней грузно шагнул к работнику: — Ну!

- Не нукай, я тебе не лошадь! — Прокопий спокойно поправил опояску. — Меня пугать нечего. Расчёт подай! Хватит на вас спину гнуть!

— Эко, удивил! Да вашего брата, голоштанников, развелось нынче, как комарья в болоте.

— По чьей шине эти самые голоштанники развелись?

— А по-твоему, по чьей? — сдерживая гнев, спросил Евстигней.

— По вашей!.. — бросил ему коротко Прокопий.

- То есть, как это понять? — глаза хозяина сузились.

— Очень просто: грабите бедноту, вот и всё!

Лицо Евстигнея побагровело:

— Да за такие речи тебя в тюрьму можно запрятать!

— Не знаю, кто из нас скорее сядет: то ли я, то ли ты с Яжнаем.

— Прокопий! — в голосе Зотникова прозвучала угроза. — Не доводи до греха!

— Вам с Яжнаем грешить не в первый раз.

— Пронька!.. — рука Евстигнея потянулась за топором, лежавшим под лавкой.

Варвара метнулась к мужу.

— Уйди ты, христа ради! — замахала она на работника рукой. — Богом прошу!

— Бога вспомнила! А когда Кирика била, где твой бог был? Кровососы! — хлопнув дверью, Прокорий вышел.

С женой он совещался недолго:

— Житья нам от этих злыдней не будет, да и лютовать над Кириком ещё больше станут. Надо расчёт просить. Как — нибудь перезимуем в Тюдрале.

Степанида посмотрела на осунувшееся лицо Кирика и подтвердила:

— Надо уезжать, Проня. Ждать больше нечего.

Сборы были коротки. Утром, чуть свет, Прокопий вышел с заимки и направился в Тюдралу за лошадью. Вернулся лишь к обеду. Сложил имущество на телегу, усадил Степаниду, ребят и тронул вожжами коня. Возле ворот их встретил Зотников.

— Стой! Куда Кирьку повёз? — Евстигней со злобой посмотрел на работника и схватил лошадь под уздцы. — Ссаживай парнишку!

— Отпусти вожжи! — в голосе Прокопия прозвучала недобрая нотка.

— Пускай Кирька слезет!

Прокопий стегнул коня. Лошадь рванулась. Отброшенный концом оглобли Зотников упал.

— Разбойник! — в бессильной ярости Евстигней потряс кулаком вслед протарахтевшей за поворотом телеге.

В волостном правлении, куда приехал Зотников с жалобой на своего работника, ему заявили, что судить Прокопия Кобякова не могут.

Зотников в недоумении уставился на старшину.

— Теперь он солдат русской армии, на днях отправляем его в Бийск, к воинскому начальнику, — старшина наклонился к уху богатого заимщика и, прикрыв рот рукой, зашептал с оглядкой: — Год провоевали, а конца не видно. Живём мы в лесу, молимся пню, ничего не знаем. А приёмыша-то отберём, не сомневайся. Только ты… того… помалкивай пока. Отправим Проньку на фронт, а с бабой, поди, управимся! — и старшина хихикнул.

Степанида осталась с двумя ребятами в старой отцовской избе, что стояла на выезде из Тюдралы. Хлеба не было, кончилась и картошка. А тут начались бураны. По ночам в деревне выли голодные собаки. Заслышав их голоса, Делбек скулил у порога. За лето и осень он сильно вырос, и деревенские собаки, завидев на улице лохматого, на крепких, жилистых ногах пса, благоразумно прятались в подворотни.

В один из зимних дней к избушке Степаниды подкатила запряженная в кошёвку пара лошадей. На облучке сидел рослый, свирепого вида мужчина, одетый в добротный полушубок. Это был новый работник Зотникова по кличке Чугунный.

Проворно соскочив, он помог хозяину вылезти из кошевы и почтительно склонил кудлатую голову перед полицейским, приехавшим в Тюдралу вместе с Евстигнеем.

Зотников не спеша вошёл в избу, откинул енотовый воротник тулупа и, сняв шапку, перекрестился.

— К тебе, хозяюшка, приехали в гости! — сказал он притворно ласковым голосом. Что-то плохо встречаешь, даже сесть не предложила! — разглаживая окладистую бороду, Евстигней усмехнулся. — Должно, не любы гости-то? Ничего, мы и без приглашения посидим, не спесивые! — опустившись на лавку вместе с урядником, Евстигней оглядел голые, промёрзшие стены избы и перевёл ястребиные глаза на ребят, сидевших в углу на печке.

При виде непрошенных гостей у Степаниды заныло сердце.

— Одевай Кирьку! — вдруг резко сказал Зотников и посмотрел на женщину.

Услышав своё имя, найдёныш прижался к Яньке.

— Оглохла, что ли? Господин урядник, — Евстигней повернулся к своему спутнику, — прошу действовать.

Тот крякнул и, поправляя портупею, поднялся с лавки.

- Слышала, хозяйка? Одевай парнишку. Сей подросток, — указательный палец полицейского остановился на Кирике, — приписан к Евстигнею Тихоновичу Зотникову, а посему прошу не чинить препятствий к его изъятию.

Степанида с тоской посмотрела на присмиревших ребят, подошла к печке: возражать было бесполезно.

— Киря, одевайся, голубчик! Поедешь на заимку, где раньше жили, — сказала она тихо.

— Не поеду! — послышался плачущий голос мальчика.

— Собирайся, милый…

— Я не поеду, я не хочу на заимку! — всхлипывал найдёныш.

Поймав на себе взгляд Зотникова, урядник занёс ногу на опечек. В тот же миг в избе послышалось грозное рычание, и Делбек с вздыбленной шерстью вылез из-под кровати.

Полицейский поспешно подобрал ноги и крикнул с печи:

— Уйми тигра-то!

Степанида вытолкала собаку за двери и, роняя слёзы, стала одевать Кирика. Слез с печи и Янька. Пробираясь боком мимо Зотникова, он проблеял по-овечьи: «бэ-э-э» и, посмотрев сердито на заимщика, показал язык.

— Ну, чистый разбойник растёт, весь в отца! — поднимаясь с лавки, сказал Евстигней уряднику.

— Яблоко от яблони недалеко падает, — ухмыльнулся тот.

Подхватив плачущего мальчика, Евстигней с полицейским вышли из избы. Пара лошадей взяла на крупную рысь и скрылась из виду.

Кирика поместили вместе с Иваном Чугунным в избе, где жил когда-то Прокопий.

Новый работник Зотникова, Чугунный, был человек угрюмый. Никто не знал его прошлого. Шла молва, что в Сибирь он попал за убийство, бежал с каторги и, скрываясь в горах, наткнулся на Евстигнея. Что заставило Зотникова приютить беспаспортного бродягу, так и осталось тайной.

Кирик боялся его. Иногда работник приходил от Евстигнея пьяный и, растянувшись на кровати, где единственной подстилкой была солома, храпел на всю избу. За окном выла метель, сотрясая убогую постройку. Забившись в угол полатей, мальчик дрожал от страха. Среди ночи Чугунный просыпался, зажигал коптилку и, нашарив в полутьме недопитую бутылку, жадно припадал к её горлышку. Выпив, бросал посуду на пол и нетвёрдыми шагами бродил из угла в угол.

— Кирька!

Мальчик сидел не шевелясь.

Волосатая рука Чугунного тянулась на полати и, схватив испуганного Кирика, стаскивала его на пол.

— Эх ты, скворец нестреляный, боишься? — тяжёлый взгляд устремлялся на мальчика. — На Лебедь-реку бы нам с тобой, Кирька, а? Золота там, хоть лопатой греби, леса нехоженные, птица, зверь непуганые. Или винокурню в тайге открыть? — Чугунный дышал водочным перегаром в лицо Кирика, — Эх, ножиком бы старателя с золотишком или купчишку обушком по голове, а? — полубезумные глаза Чугунного сверкали, точно угли.

Сердце Кирика замирало от страха. В трубе выл ветер. Огромная тень шагавшего по избе Ивана ползла по стенам, и, когда Иван садился за стол, она напоминала медведя.

Утром хмурый работник говорил Кирику:

— Что я пьяный ночью болтал — никому ни слова! Понял? — Кирик торопливо кивал головой.

Однажды Варвара послала Кирика за водой. Взяв деревянную бадейку, мальчик спустился с крутого берега к реке.

Зачерпнув воды, он стал с трудом подниматься по вырубленным ступенькам, поскользнулся и упал. Бадейка, гремя, стремительно покатилась вниз и, ударившись о камень, разлетелась на части. Мальчик собрал ободья, поломанную дужку и, стуча зубами от холода, направился к дому. На крыльце его встретила хозяйка:

— Где ведро?

— Разбилось.

— Ах ты, мошенник, хозяйское добро портить!

Рассвирипевшая Варвара пнула Кирика в грудь. Падая, он ударился виском о перила крыльца и очнулся только в избе Чугунного.

Лишь на третий день мальчик слез с полатей и подошёл к окну, на котором суровый мороз вывел причудливые узоры. Подыщал на стекло и в сумерках наступающего вечера увидел на дворе несколько кошёвок, лошадей с наброшенными попонами. Видимо, у хозяина были гости.

Скрипнула дверь, вошёл Чугунный, по обыкновению, навеселе.

— Гуляем, Кирька! Рождество. У Евстигнея ёлка. Гостей съехалось — невидимо! — Иван закурил трубку. — Ты тут домовничай. Я до утра не приду. Да! Хозяйка наказывала, чтобы ты попозднее принёс ей капусты из сенок. Смотри, не забудь, — Чугунный взялся за дверную скобу.

Сумерки сгущались. Мальчик по-прежнему сидел у окна в холодной избе, никому не нужный и чужой. Как только в доме Зотникова зажглись огни, он, захватив горшок с капустой, направился к богатому жилью хозяина.

На кухне от пряных запахов закружилась голова. Из комнаты доносились смех и весёлые детские голоса.

Поставив капусту на подоконник, Кирик приоткрыл дверь и замер очарованный.

Посередине большой комнаты увешанная разноцветными игрушками, вся в огнях, сверкала ёлка. Вокруг неё, взявшись за руки, кружились нарядно одетые дети.

Кирик невольно шагнул вперёд и остановился на пороге. Затаив дыхание, не отрывал глаз от невиданного зрелища. Около ёлки стоял, опираясь на палку, длиннобородый старик, в белом тулупе и такой же шапке.

В руке он держал корзинку, из которой выглядывала чудесная лошадка. С её гордо изогнутой шеи спускалась чёрная грива, бисерные глаза горели при свете ёлочных свечей. На лошадке были узда и лакированное седло — настоящее седло с серебряными стременами.

Румяный ёлочный дед ласково смотрел на Кирика, как бы приглашая его покружиться вместе с ребятами.

— Алтаец пришёл, — послышался голос Стёпки, и очарование исчезло.

— Алтайчонок, алтайчонок! — шумная ватага ребят окружила мальчика. Один дёрнул его за рукав, другой сбил шапку, и с криком «куча мала!» все друзья Стёпки навалились на пришельца.

Из соседней комнаты выплыла пышно разодетая женщина, за ней семенил на коротких ногах тюдралинский писарь.

— Дети, нельзя! — сказала она важно и уплыла.

Ребята с шумом бросились к ёлке. Пьяный писарь подошёл к Кирику и подал ему яркую конфетную обёртку.

— Кушайте, — сказал он ехидно.

Мальчик доверчиво развернул бумажку и, не найдя конфеты, в недоумении посмотрел на зотниковского гостя.

Писарь залился дробным смехом, хлопнул по плечу озадаченного мальчика и, сощурив глаза, спросил:

— Ну, как, вкусная? Может, еще дать?

Кирик отвернулся. Вздохнув, вышел из дому, постоял в нерешительности на крыльце и, медленно спустившись со ступенек, направился к избе. Подходя к ней, заметил недалеко от порога тёмную невысокую фигуру и, приглядевшись, узнал Яньку. Возле него вертелся Делбек, весело помахивая хвостом.

Кирик бросился к другу.

Скрывая радостное волнение, Янька проговорил важно:

— Тебе мама гостинцев послала.

В избе он развязал узелок и стал выкладывать подарки Степаниды.

— Вот шаньги, ешь! Да постой! Я их разогрею в печке, мёрзлые они…

— Мы не топили печку, холодная она…. Я и так съем.

— Вот тебе леденцы. Это мама послала. Ты их пососи, шибко сладкие! А это я тебе дарю! — развернув бережно бумагу, Янька достал картонную лошадку.

Лицо Кирика порозовело. Взяв осторожно игрушку, он поднёс её к лампе, стоявшей на высокой подставке недалеко от полатницы. Правда, конь был хуже, чем тот, которого видел Кирик на ёлке — вместо чёрной волосяной гривы свисала мочалка и не было седла — но зато он был на деревянных колёсиках и хвост держал трубой.

Налюбовавшись лошадкой, Кирик пустил её по наклонной полатнице в угол. Колёсики заскрипели, и чем дальше катился конь, тем быстрее был его ход и сильнее развевалась мочальная грива. Наконец конь уткнулся в угол, из которого шмыгнули по сторонам трусливые тараканы.

Когда мальчики вдоволь наигрались конём и стали укладываться спать, Янька сообщил:

— От тяти письмо пришло с фронта. Его немцы ранили в ногу, лежал в госпитале. Пишет, что нога зажила и опять отправляют на фронт. Ещё пишет, что за храбрость «георгия»[6] получил. Думает, что ты с нами живёшь. Велел нам жить с тобой дружно.

Мигнув, погас в избе огонёк, а ребята ещё долго шептались о чём-то и уснули далеко за полночь.

Утром Кирик проводил своего друга за ограду и долго смотрел ему вслед… По его худым щекам одна за другой катились крупные слёзы…

Прошёл буранный январь. Заимку Зотникова занесло сугробами снега. Перемело лесные тропы, и редкий человек заглядывал сюда. Кирик помогал Чугунному управляться со скотом, чистил конюшни, коровники и усталый забирался вечером в тёплый угол полатей, где прикрытый лохмотьями лежал игрушечный конь Атаман. Мальчик гладил коня по спине, снова и снова пускал по наклонной доске полатей.

Однажды он оставил коня на подоконнике и ушёл помогать Чугунному, который чистил двор. Вернувшись в избу, застал здесь только остатки своего Атамана. Оторванная голова валялась под лавкой, одна нога была вывернута, и вместо копыт торчали клочки плохо склеенной бумаги. Кирик горько заплакал.

— Чего разревелся? — грубо спросил его вошедший Иван.

— Атамана кто-то сломал, — ответил сквозь слёзы Кирик.

— Эка беда! Был Атаман да сплыл. В печку его теперь… — помолчав, Чугунный промолвил: — Я знаю, кто коня искалечил.

— Кто?

— Степанко. Забегал сейчас ко мне в пригон[7], хвастал, что сломал у тебя игрушку.

У Кирика созрел план мести. Вечером, когда стало темно, он вышел из избы и поднялся на хозяйское крыльцо.

Дверь открыла Варвара.

— Степанко дома?

— Дома. На что тебе?

— Мне бы только на его лошадку посмотреть.

— Нашёл время! — проворчала Варвара, но впустили мальчика в дом.

Стёпка сидел за столом. Зотникова не было видно.

— Можно твою лошадку посмотреть? — дрожа от волнения, спросил Кирик.

— В горнице стоит в углу, — ответил Стёпка и направился с Кириком в комнату.

Кирик ещё в дверях увидел блестящего коня, который так поразил его на ёлке. Он взял игрушку в руки и, сделав шаг к печи, без колебаний бросил в огонь.

Раздался отчаянный рёв Стёпки. Кирик метнулся мимо остолбеневшей Варвары и, распахнув дверь, кубарем скатился с крыльца. Через минуту он был на скотном дворе и, спотыкаясь в темноте о спящих коров, забился в солому.

Было слышно, как по двору быстро прошёл с фонарём в руке Евстигней, должно быть, направляясь к избе Чугунного.

Вскоре огонёк замелькал возле коровника. Затем послышался голос хозяина:

— Куда он, бродяга, девался?

Свет фонаря упал в угол скотного двора, перекинулся в другой.

Кирик лежал не шевелясь. Через несколько минут раздались удаляющиеся шаги и грязная брань хозяина. Прогремела цепью собака, и всё стихло. Кирик забрался глубже в солому и задремал.

Разбудил его крик петухов. Ежась от холода, он поднялся на ноги. Куда идти? В Тюдралу к Яньке нельзя — хозяин непременно найдёт. Лучше в тайгу — там можно встретить чьё— нибудь жильё.

Кирик вспомнил, что Стёпка прятал лыжи под крыльцо, и прокрался к хозяйскому дому. Действительно, лыжи были на месте, и Кирик осторожно потянул их к себе.

«Нужно выбираться задами, через скотный двор — тогда не скоро заметят», — подумал мальчик.

Поднявшись на крышу коровника, где было сложено сено, Кирик скатился в мягкий сугроб и ощупью направился вдоль стены.

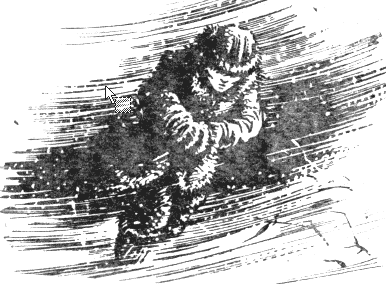

Мальчик прополз несколько метров и стал на лыжи. Перед ним темнела тайга. Он пошёл торопливо, отдаляясь всё больше и больше от заимки. Наступал рассвет — серый, неласковый. В его сумраке Кирик натыкался то на кустарник, то на старый бурелом, оголённые ветви которого торчали из— под снега. Когда скупое зимнее солнце поднялось над тайгой, мальчик выбрал место под пихтой и снял лыжи. Отдохнув, пошёл дальше. В полдень он поднялся на перевал в надежде увидеть где-нибудь дымок, но всё было покрыто снегом, и ничто не напоминало о близком жилье человека.

Кирику стало страшно одному в холодном безмолвии леса, и он хотел было повернуть обратно, но, представив себе, что ждёт его у Зотникова, зашагал ещё быстрее вперёд.

К вечеру, спустившись с перевала, мальчик наткнулся на лыжный след. Но человек, видимо, прошёл здесь давно — это было заметно по завьюженной лыжне. Не спуская с неё глаз, Кирнк прибавил шагу. В сумерках остановился на опушке широкой поляны, наломал сухих веток и пошарил по карманам в поисках снимок. Коробки не было… Ночь тянулась томительно долго. Мучил голод.

«Только бы не уснуть!» — думал он и, чтобы прогнать дремоту, садился, вставал, ломал на мелкие части хворост.

Перед утром подул ветер. Под его напором качались голые верхушки деревьев, и с нижних ветвей комьями падал снег. Мороз крепчал. Голова Кирика клонилась всё ниже и ниже. Выглянуло солнце. Мальчик открыл отяжелевшие веки и увидел рядом с собой небольшую ель, осыпанную изумрудами блестящих снежинок. Где он видел её раньше? В доме Зотникова?

Ему казалось, что под елью стоит и тот старик в белом тулупе, в корзине у которого была чудесная лошадка.

Потом почудилось, что где-то недалеко хихикнул противный писарь и повертел перед глазами конфеткой.

Вдруг чья-то сильная рука подняла мальчика на ноги. Напрягая силы, Кирик открыл глаза: перед ним стоял незнакомый охотник, возле вертелась небольшая собака из породы сибирских лаек.

— Ну, малыш, тебе повезло! — сказал охотник по-алтайски. — Если бы не моя собака, замерзать бы тебе в тайге… Правда, Мойнок? — обратился незнакомец к собаке.

Пёс ласково вильнул хвостом.

Человек, нашедший Кирика, был молодой охотник Темир.

— Как тебя зовут?

— Карабарчик.

— О, Скворец! Как же ты сюда попал?

Кирик рассказал историю с конём, рассказал и про своё бегство с заимки Зотникова.

— Этого богача я знаю… — брови охотника сдвинулись. — Он друг кривого Яжная и Кульджинова — двух пауков Теньгинской долины.

Темир развёл костёр, вскипятил чай. Достал из сумки копчёный сыр и подал Кирику.

— Ешь и ложись спать, — сказал он. — Завтра утром пойдём на наше стойбище в Мендур-Сокон к дедушке Мундусу.

Наломав веток, охотник устроил Кирику постель и улёгся рядом с ним у огня…

На стойбище пришли на следующий день к вечеру.

— Живого скворца под пихтой нашёл, вот он! — молодой охотник подтолкнул Кирика к старику, сидевшему у огня.

— Однако алтайский мальчик, — подслеповатые глаза Мундуса уставились на Кирика. — Чей ты?

— У него родных нет. Жил у русского заимщика Зотникова, друга Яжная и Кульджинова.

— У Евстигнейки? — и, как бы отвечая на свой вопрос, Мундус добавил: — Шибко худой человек, чёрное сердце у него. Яжнай худой, Кульджинов худой. Садись к огню, — старик указал на место рядом с собой. — Сейчас кушать будем… Темир, — обратился он к сыну, — налей парнишке чегеня[8]. Пускай пьёт. Ишь, какой тощий! — он сочувственно похлопал Кирика по сухим лопаткам.

Вечером в аил Мундуса собрался народ. Пришли слепой Барамай с внуком, Амыр с сыном, горбатый Кичиней и другие. Мундус закурил трубку и передал её соседу. Тот, сделав затяжку, протянул её второму, и, когда трубка обошла мужчин и вернулась к хозяину, начался разговор.

— Ну, как белковал? — опросил Темира маленький Кичиней.

— Хорошо, — ответил охотник. — Скворца нашёл.

— Это зимой-то? — повернувшись к говорившему, слепой Барамай недоверчиво покачал головой.

Темир подвел Кирика к старику:

— Убедись.

Барамай ощупал мальчика, спросил, как зовут.

— Карабарчик, — ответил тот.

— Однако на Алтае скоро будет весна, — старик многозначительно улыбнулся. — В тайге появились молодые скворцы.

— Скоро будет весна, — повторил за ним Амыр. — Скоро! — тряхнул он уверенно головой.

Мундус поднялся от костра, горевшего посредине жилища, и, взяв топшур[9], тронул струны. В аиле раздалась песня:

Печально зазвенели струны топшура, и, вторя им, рыдающим голосом пел старый Мундус:

Певец умолк. В аиле стояла тишина, нарушаемая лишь треском горящих дров, и, казалось, дым от костра, медленно клубясь, выносил с собой к тёмному небу отзвуки скорбной песни.

Первым прервал молчание молодой охотник Амат:

— Кам[12] Каакаш велел привести к нему белую кобылицу, а то злой дух пошлёт на наше стойбище несчастье.

— Мало он от нас баранов угнал? — горбатый Кичиней вскочил на ноги. — Он обманщик!

— Где возьмём белую кобылицу?

— Надо просить кривого Яжная, — раздался голос пастуха Дьялакая.

Темир, схватив висевшее на стене ружьё, крикнул гневно:

— Кто первый пойдет к Яжнаю — чёрному сердцу, тому смерть. Проживем без кама и Яжная! — помолчав, заговорил мягче: — Недавно я встретил в тайге русского, он мне сказал: «Скоро, охотник, будут большие перемены», — Темир окинул внимательным взглядом собравшихся. — Карабарчик — хороший знак. На Алтае настанет весна…

Наступил конец февраля — месяца больших морозов. Нужда железными клещами охватила стойбища. Хлеба не было, и большие плоские камни — серые паспаки, на которых когда— то женщины растирали зёрна ячменя, точно могильные памятники, стояли в углу бедных аилов.

Коровы не телились, и высохший борбуй[13] сморщился, как старый опёнок.

В один из таких дней в аил Мундуса забрёл слепой Барамай. Вынул трубку с длинным черёмуховым мундштуком и вздохнул. Табаку не было.

— Внучка Чейнеш умерла. Эрдине в горячке. Молока нет, ира нет, кушать нечего, — сказал он печально.

Из тёмных глазных впадин старика выкатилась слеза. Кряхтя, Мундус поднялся, снял с полки коробку из тёмной жести и высыпал на ладонь Барамая последнюю щепотку чая.

— Что ещё дать? — посмотрел на закоптелую решётку, где когда-то лежал сыр, и, положив руку на плечо слепого, сказал со вздохом: — Сыра нет. Может, Темир принесёт немного муки за пушнину, тогда дам.

Барамай засунул трубку за голенище и, нащупав дверь, вышел.

Под вечер зашёл Амыр.

— Думаю идти к кривому Яжнаю. Может, немного денег даст. Весной наймусь к нему в пастухи.

— Байский рубль — что снежный ком: чем дальше катится, тем больше становится. Возьми у меня немного денег. Поправишься с нуждой — отдашь, — нашарив несколько последних серебряных монет, Мундус передал их Амыру: — Сходи в Теньгу — купи хлеба.

Кирик с восхищением смотрел на доброго старика: «Всех бедняков жалеет!»

Прошло недели две. Голод, как зловещая птица, день и ночь кружил над аилами Мендур-Сокона. Люди умирали.

Умерла старая Бактай — мать Амыра. Пластом лежала на овчинах когда-то веселая девушка Эрдине.

Однажды ранним утром на стойбище прискакал всадник. Судя по богатой одежде и коню, он принадлежал к знатному роду. Лицо всадника было обезображено шрамом, один глаз вытек.

Соскочив с седла, незнакомец направился к аилу Мундуса. Опустившись возле очока[14], приезжий вынул отделанную серебром монгольскую трубку и, затянувшись, передал хозяину.

— Где Темир?

— На охоте.

— А под овчиной кто спит? — одноглазый, точно ястреб, взглянул на Кирика. — Чей мальчик?

Старик замялся.

— Мой племянник.

Богатый гость, быстро вскочив на ноги и подойдя к спавшему, грубо встряхнул его.

— А ну, поднимись!

Мальчик открыл глаза и в недоумении посмотрел на приезжего.

— Ого, этого племянника я видел, однако, у Евстигнея! Это Кирик. Он убежал с заимки. Завтра же доставь его хозяину! Понял?

Мундус ничего не ответил.

— Если явится Темир, пускай приедет ко мне. Скажи, что Яжнай будет ждать его на стоянке в Келее.

Пока знатный гость разговаривал с Мундусом, возле аила собрался народ.

Заслышав шаги бая, слепой Барамай вышел из толпы:

— Яжнай, я знал твоего отца, Камду. Он был добрый пастух, и, когда мы были в нужде, он делился с нами всем, что у него было. Ради доброй памяти отца помоги нам!

Яжнай занёс ногу в стремя и презрительно посмотрел на притихших людей:

— Брось шутки, старый Барамай! Яжнай не любит их, — ударив коня нагайкой, бай поскакал со стойбища.

Барамай повернул незрячие глаза к толпе.

— Кокый корон[15]! — воскликнул он и опустился на землю.

— Кокый корон! — повторила за ним толпа.

Горный ветер подхватил печальные голоса людей и развеял их по долине.

Кирик по-прежнему жил у дедушки Мундуса и часто вместе с Темиром уходил в тайгу белковать.

Привычный к лошадям он быстро научился ездить верхом и стрелять из ружья, которое подарил ему Мундус.

Правда, ружьё было старое, тяжёлое, но Кирик был доволен подарком. Вечером, после охоты, укладываясь спать, мальчик насухо обтирал его и ставил над изголовьем, как настоящий таёжник. Иногда зимними вечерами старый Мундус рассказывал сказки. За тонкими стенками аила шумела пурга, сотрясая убогое жилище. Ветер, взметая сугробы, яростно бросал снег на стойбище, в ущелья гор, заносил все людские и звериные тропы. В аиле ярко горел костёр. Его отблески метались по закоптелым стенам жилища. Дым медленно тянулся к отверстию и, как бы дождавшись, когда пройдёт порыв ветра, стремительно вылетал из аила. Темир, намаявшись за день на охоте, крепко спал на козьих шкурах. Ворочался на своей подстилке Мойнок…

Выйдя как-то из аила, Кирик заметил на стойбище оживление. Мужчины и подростки спешили к жилищу слепого Барамая.

— Приехал кам Каакаш. Он будет выгонять злого духа из тела больной Эрдине, внучки старика, — сказал Мундус. — Сейчас пойдём смотреть.

Ещё издали услышали глухие удары бубна, которые неслись из аила Барамая. На обряд камланья людей собралось много. Те, кто не успел войти в жилище, стояли у порога. Мундусу, как почётному человеку, уступили место в аиле, и он уселся с Кириком недалеко от очока.

Кам, высокого роста, сухопарый старик, одетый в костюм с изображением мифического чудовища с четырьмя ногами и раздвоенным хвостом, бормотал над больной какие-то заклинания, ударяя колотушкой в бубен. К груди кама было прикреплено железное кольцо с подвесками, которое защищало от нападения злых духов, по краям одежды нашиты змеиные головы, когти беркута, перья филина и пух белой совы.

Кам стоял над изголовьем больной и продолжал тянуть нараспев свои заклинания. Эрдине сделала слабое движение, и Каакаш резко ударил колотушкой в бубен, медленно закружился и, грохоча колотушкой по бубну, запел резким, гортанным голосом. Неожиданно остановился у ног больной и, взвизгнув, протянул к ней руки.

Потом, пятясь к двери, начал делать движения, напоминающие движения человека, который, напрягая силы, старается вырвать из земли молодое дерево вместе с корнем.

— Злого духа вытаскивает из Эрдине, — услышал Кирик приглушённый шёпот Мундуса.

Продолжая визжать, кам тянул воображаемого духа к порогу. Больная лежала неподвижно, устремив лихорадочно блестевшие глаза к дымоходу.

Дёрнувшись ещё раз, Каакаш метнулся к постели Эрдине и, яростно колотя в бубен, закружился в дикой пляске. Стучали когти беркута, топорщились перья филина, казались ожившими змеиные головы на одежде.

Кирик прижался к Мундусу.

Вдруг кам упал, изо рта у него показалась пена. В аиле наступила тишина, и прерывистое дыхание больной слилось с хрипом лежавшего неподвижно кама.

Каакаш поднялся и сказал голосом здорового человека:

— Злой дух шибко не хотел выходить из Эрдине, едва вытащил. Давайте теперь мяса и араки[16].

Вечером, приторочив к седлу последнюю овцу Барамая, кам уехал. Эрдине умерла на расовете.

Жизнь на стойбище пошла своим чередом. Только у слепого ещё сильнее стала чувствоваться нужда. Скудное хозяйство Барамая вела его сноха, сорокалетняя Куйрук. В прошлом году она сменила одежду замужней женщины — чегедек, которую не снимала с плеч двадцать два года, на одежду вдовы: её муж погиб во время снежного обвала.

— Стирать бельё нельзя. Мыть лицо и руки нельзя — зачем смывать своё счастье? — поучала Кирика Куйрук.

Она была суеверна и крепко держалась старинных обычаев: ходила нечёсаная и немытая.

Однажды, возвращаясь с охоты, Темир и Кирик увидели возле аила Кичинея толпу людей. Подошли ближе. Незнакомый алтаец с бляхой на груди, видимо, сборщик налогов, связав руки хозяина, надел на него тяжёлый железный таган.

Кичиней за неплатёж налогов должен был просидеть на морозе возле своего аила с таганом на плечах.

Темир шагнул к сборщику.

— Сколько должен старик?

— Двух соболей, пять колонков[17] и лису, — ответил тот.

— Хорошо. Я внесу налог.

Горбатый Кичиней пополз по снегу, стараясь дотянуться губами до шубы Темира. Тот, заметив его движение, резко остановил старика.

В начале апреля солнце стало греть сильнее, и жители Мендур-Сокона всё чаще и чаще выходили на солнечные склоны гор и в долину в поисках съедобной сараны[18]. Босые, полуголые ребята выскакивали из дымных аилов и, потоптавшись на талом снегу, стремительно бежали обратно к огню. С гор в долину скатывались быстрые ручьи, пенились возле серых угрюмых камней и, обойдя их, зарывались глубоко в рыхлый снег. На деревьях тихо звенели, возвещая о приближении весны, ледяные сосульки. Начала зеленеть и наливаться соками лиственница, одеваясь в свой весенний наряд. Распускались вербы. Ярче отливали желтизной стволы акации; кое— где виднелись бледно-розовые подснежники.

В середине апреля хлынул в горы тёплый ветер. Голубое, ясное небо раскрылось над тайгой, и, точно застывшие облака, засверкали на солнце Тигирецкие белки[19].

Кирик с Темиром целые дни бродили по тайге, и мальчик научился узнавать тайны леса, определять завтрашнюю погоду и находить путь по звёздам.

Часто, сидя у таёжного костра, Кирик вспоминал своего верного друга Яньку, добрую Степаниду и Делбека. Тяжёлая жизнь на заимке Зотникова постепенно забывалась.

В конце апреля в стойбище неожиданно явился Чугунный.

— Где живёт Мундус? — спросил он проходившую мимо женщину. Та ответила и с опаской посмотрела на незнакомого человека.

Не слезая с коня, Иван подъехал к дверям аила и крикнул: — Эй!

На крик вышел Мундус.

— Ты Мундус?

— Я.

Чугунный выругался и слез с коня.

— Яжнай говорит, что у тебя живёт зотниковский приёмыш, — отстранив старика, Чугунный вошёл в аил. — А-а, вот где ты, голубчик! — сказал он, увидев сидевшего возле очока Кирика. — Теперь, брат, от меня не уйдешь!

Кирик сделал попытку проскользнуть в дверь, но тяжёлая рука Чугунного опустилась ему на плечо.

— Если вздумаешь бежать, свяжу арканом! — пригрозил он. — Будешь вести себя тихо — доставлю хозяину добром.

— Я не поеду на заимку! — брови Кирика сдвинулись.

— А, да что с тобой разговаривать! — схватив сопротивляющегося мальчика, Иван вынес его из аила.

Мундус бросился за ним.

— Оставь, не дам! — старик уцепился слабыми руками за Чугунного и тянул его обратно к аилу. — Теми-ир! Теми— ир! Э-ой!

— Отойди, а то расшибу! — прошипел злобно Иван и поволок Кирика к коню.

— Э-ой! — послышалось невдалеке.

Молодой охотник поспешно спускался с горы.

Кирик, пытаясь вырваться, бился в крепких руках зотниковского работника, точно пойманная птица.

— Э-ой! Что случилось? — запыхавшийся Темир подбежал к аилу.

— Карабарчика отнимают!

Охотник повернул гневное лицо к Чугунному.

— Злая собака хватает сзади, плохой человек хватает за ворот. Оставь мальчика!

— А ты кто такой?

— Я тебе говорю: оставь! Ну!

Отпустив Кирика, Иван шагнул к Темиру:

— В лепёшку расшибу!

— Руки коротки.

— Ах, ты так! — Чугунный размахнулся, но в тот же миг сокрушительный удар в челюсть свалил его на землю.

С трудом ворочая языком и медленно поднимаясь, Иван произнёс с угрозой:

— Ну, мы ещё с тобой встретимся…

— Хорошо, — Темир взял испуганного Кирика за руку и увёл в аил.

Вечером охотник долго совещался с отцом:

— Карабарчику оставаться здесь нельзя. Если его сегодня не увезли, завтра могут силой отобрать. Как быть?

Мундус поковырял в пустой трубке и задумался.

— Беда! — вздохнул он. — Всё равно пытать будут: куда ребёнка девали, — и, помолчав, спросил сына: — Русская избушка в Яргольском ущелье цела?

— Стоит. Недавно в ней ночевал.

— Карабарчика надо туда отправить. Место надёжное, глухое.

— Правильно, отец! — Темир вскочил на ноги. — Дать мальчику продуктов, ружьё и Мойнока. Пускай живёт там до весны, а дальше посмотрим. Стану охотничать в тех местах, и ему со мной веселее будет. Оставлять одного в тайге опасно.

Рано утром, когда жители стойбища ещё спали крепким сном, Темир и Кирик вышли из Мендур-Сокона и направились на запад, в сторону Тигирецких белков. За ними, весело помахивая хвостом, бежал остроухий Мойнок.

Ночь лыжники провели у костра под пихтой, а утром двинулись дальше.

Достигнув Яргольского ущелья, стали подниматься вверх по руслу реки. Чем дальше они шли, тем угрюмее становилась природа. Лиственницы теперь попадались редко. Не видно было осин и зелёного пихтача.

К вечеру путники вступили в сплошной кедрач. Стало холоднее. С далёких белков подул пронизывающий ветер: он нёс с собой колючий снег и щемящий мороз.

Темир шёл впереди, порой останавливался, поджидая Кирика. В сумерки они достигли охотничьей избушки. Крыши на ней не было, но толстый потолок из молодых лиственниц мог выдержать метровый слой снега и свирепые бураны. Стены избушки были сложены из массивных брёвен. Дверь висела на крепких петлях. Единственное окно затянуто бычьим пузырём.

— Вот и жильё наше. Сейчас затопим печь, и будет тепло! — весело сказал охотник и, нашарив под нарами дрова, зажёг огонь.

Мальчик с любопытством осмотрел внутренность избы, где он должен был провести неизвестно сколько времени, и довольный результатом осмотра сбросил с себя котомку.

— Ну, брат, Зотников тебя здесь не найдёт, а Чугунный тем более! Живи спокойно. Изба надёжная, дверь крепкая. Оставляю тебе пищу, порох и дробь, а для веселья — Мойнока. Ложись спать, — улыбнулся Темир.

Кирик долго ворочался на нарах и уснул не скоро. Оставаться одному в тайге ему не хотелось. Признаться в этом Темиру он не смел и только утром, за чаем, осторожно сказал:

— Помнишь, я говорил тебе, что у меня в Тюдрале есть друг Янька. Хорошо, если бы ты привёл его сюда!

— А он пойдёт?

— Пойдёт! Только скажи, что, мол, Кирик зовёт.

— Вот и хорошо! — довольный Темир поставил чашку на нары. — Но в Тюдрале Янек много. Чей он?

— Сын бывшего работника Зотникова. Отца зовут Прокопием, а мать — Степанидой.

— А где сейчас его отец?

— На войне.

— Хорошо, мальчик будет здесь, — кивнул головой охотник.

— А Степаниде скажи, что я её часто вспоминаю, — Кирик поднял просветлевшие глаза на охотника. — Она нас с Янькой одинаково любит.

Через два дня охотник ушёл. Стояла оттепель. Днём солнце высоко поднималось над Ярголом, бросая косые лучи в ущелье. Со склонов начал сползать рыхлый снег, обнажая выступы, покрытые каменной таволожкой и побуревшей травой. Проводив Темира, Кирик вернулся с Мойноком в избушку, растопил в котелке снег и вскипятил чай. Накормив собаку, улёгся спать.

Далеко над горами плыла луна, проливая бледный свет на кедровый лес, растущий внизу, и на засыпанную снегом избушку. Ни звука. Лишь иногда свалится снег с ветви, и чудесным фейерверком рассыплются искристые снежинки.

В избушке тепло и сумрачно. Медленно догорают угли, и трепетный свет огня отражается на закоптелых стенах, точно отблеск далёкого северного сияния. В углу на нарах спит Кирик. Он дышит ровно и глубоко. Возле дверей, свернувшись в клубок, чутко дремлет Мойнок…

Спрятавшись за облака, луна исчезла. В ущелье стало темно. Казалось, всё уснуло, только филин неслышно летал в поисках добычи. Вскоре его зоркие глаза заметили зверя. Филин покружился над ним и, услыхав предостерегающее рычание, скрылся в кедраче. Ночной гость — рысь остановилась на опушке леса и насторожила уши. Предутренний морозный воздух был по-прежнему чист и лёгок. Повертев круглой, как у кошки, головой, рысь стала приближаться к избушке. Здесь она когда-то находила остатки мяса и костей. Остановившись метрах в пяти от жилья, рысь обнаружила следы и вздыбила шерсть. Следы вели к жилью. Инстинкт предосторожности заставил её залечь в снег. В избушке было по-прежнему тихо. На востоке показалась бледная полоска света и, постепенно расширяясь, охватывала небосклон. Начало светать. Голодная рысь приблизилась к избушке и вспрыгнула на крышу. Мойнок зарычал, заскрёб острыми когтями дверь. Рысь притаилась. Кирик проснулся и стал прислушиваться. Мойнок рвался из жилья, заливаясь неистовым лаем. Кирик сообразил, что рядом был кто-то чужой, но выйти из избы и выпустить Мойнока он не решался. Если это враг, то в избушку он не попадёт: прочные стены и дверь, висящая на крепких петлях, служили верной защитой. Зарядив ружьё крупнокалиберной пулей, мальчик стал выжидать. Мойнок метнулся на нары и, задрав морду вверх, яростно залаял.

«На крыше кто-то есть. А что, если выпустить собаку?»

Кирик поспешно оделся и, держа ружьё наготове, подошёл к дверям. Мойнок, виляя хвостом, выжидательно смотрел на молодого хозяина. Когда тот распахнул дверь, собака перемахнула через порог и, обежав вокруг избы, остановилась перед зверем.

Свесив голову, рысь не спускала злобных глаз с Мойнока, а тот, поднявшись на задние лапы, заливался переливчатым лаем.

Рысь подобрала под себя лапы, готовясь к прыжку. Кирик прицелился и спустил курок. Гулкое эхо прокатилось по ущелью и замерло в горах. Когда рассеялся дым, мальчик увидел, что Мойнок с ожесточением треплет в зубах мёртвую рысь, оттаскивая её всё дальше от избы. Услышав голос хозяина, собака вильнула хвостом и бросила добычу.

Кирик долго рассматривал опасного зверя, его тёмно-рыжую шерсть, короткий, точно обрубленный, хвост и длинные кисточки ушей.

Как-то, взяв с собой ружьё и котелок и рассовав по карманам несколько кусков копчёного сыра, Кирик направился с Мойноком вверх по ущелью. У границы леса мальчик набрёл на куропаток и увлёкся охотой.

Птицы кружили небольшими стайками. Завидев мальчика с собакой, они падали в снег. Их белое оперение сливалось со снежным покровом, и, только вспугнутые Мойноком, они вновь поднимались в воздух, заманивая маленького охотника всё дальше и дальше — на белки.

К вечеру Кирик убил несколько птиц и, ловко лавируя на лыжах между камнями, возвращался домой. Когда он проходил самое узкое место ущелья, где гладкие отвесные скалы сжимали русло реки, неожиданно впереди раздался оглушительный грохот. Испуганный Кирик увидел, как снежная лавина сползла с горы и закрыла ущелье. Теперь оставался только один путь: через мёртвые, покрытые вечным снегом горы.

Ночь застала мальчика у костра под выступом большого камня. Вода и ветер образовали здесь углубление, похожее на небольшую пещеру, где было тепло и сухо. Уставший за день Кирик прислонился к стене и незаметно уснул. Мойнок улёгся возле выхода, оберегая хозяина.

Настало утро, но солнца ещё не было, только на вершинах сверкали снега.

Кирик вылез из-под укрытия и направился к месту обвала. Снег и камни сплошной стеной перегородили ущелье, и мальчик с грустью повернул обратно. Он миновал пещеру, где провёл ночь, и пошёл вверх по течению Яргола. В одном месте крутизна скал казалась меньше, и Кирик попытался выбраться из ущелья.

Цепляясь за кусты каменной таволожки, чтобы не свалиться в Яргол, он осторожно стал подниматься выше и выше. Из расщелины, которая виднелась метрах в трёх, над головой свисал могучий корень кедра. Он как бы протягивал мальчику свои длинные отростки. Но как ухватиться за них? Из расщелины, видимо, глубокой осенью вытекала почвенная вода. За зиму она застыла огромными сосульками, которые преграждали путь. «Надо, чтобы выбрался отсюда хотя бы Мойнок. Если он найдет Темира, я буду спасён», — подумал Кирик. Подняв Мойнока, мальчик резким движением подбросил его на ближайший выступ. Собака легко перепрыгнула на камень и стала карабкаться вверх.

Вскоре послышался её радостный лай, возвещавший о том, что Мойнок находится на просторе тайги. Кирик, прижавшись к обрыву, посмотрел вниз. Обвал спрятал от него знакомые места, где была избушка.

Кирик решил спускаться, но сверху посыпалась мелкая галька и мокрый снег. Подняв голову, он увидел, что Мойнок ползёт вслед за ним.

— Нельзя! Иди домой!

Мойнок заскулил.

— Домой!

Пёс неохотно поднялся вверх и, следя за движениями хозяина, улёгся на краю обрыва.

Спустившись, Кирик побрёл на белки. Подъем становился всё труднее. Ущелье постепенно расширялось, но зато было сплошь покрыто толстым слоем льда. Лыжи были уже не нужны: чем выше поднимался мальчик, тем сильнее тянули они вниз. Отвязав ремни, мальчик взял лыжи под мышку.

Он внимательно оглядывал голые скалы в поисках выхода, но гладкие, точно обтёсанные, стены гнали его дальше на ледник. И вдруг он увидел впереди себя Мойнока.

Пёс полз на брюхе, виляя виновато хвостом, и, поравнявшись с Кириком, опрокинулся на спину, задрав лапы вверх.

Кирик обрадовался собаке и, присев на корточки, погладил её по голове.

«Если Мойнок спустился в ущелье, значит где-то есть выход», — мелькнуло у него в голове. Поднявшись на ноги, он подал голос:

— Мойнок!

Собака вскочила.

— Домой!

Пёс метнулся в сторону и вильнул хвостом.

— Пошли домой! — Кирик сделал шаг вперёд.

Мойнок, скользя по льду, повёл своего хозяина влево от основного русла.

Между двумя скалами чёрной лентой протянулась вверх узкая полоска мелкой россыпи камней. Видимо, Мойнок и спустился по ней. Так и есть. Пёс уверенно стал подниматься вверх, оглядываясь на хозяина. Вскоре мальчик выбрался из ущелья и увидел темневший внизу кедрач.

Усталости как не бывало. Став на лыжи, Кирик поспешно заскользил к лесу и в сумерках достиг избушки. Не раздеваясь, он повалился на нары и уснул.

Проснулся Кирик от настойчивого стука в дверь и радостного повизгивания Мойнока.

Мальчик быстро поднялся и открыл дверь.

Перед ним стояли Темир и улыбающийся Янька.

Прошла весна 1916 года. Наступал месяц малой жары — июнь. Кирик и Янька жили в избушке Яргольского ущелья. Изредка их навещал Темир с Мойноком, и каждый его приход был для ребят настоящим праздником. Однажды Темир пришёл особенно радостный:

— На фронте солдаты не хотят воевать за царя. А у нас тоже новости! Теньгинский волостной старшина Сапок устраивает на днях конские состязания, заезд на пятнадцать вёрст. Соберутся лучшие борцы и наездники Алтая. Ждут из Бийска исправника. Сапок объявил народу, что первый наездник получит всё, что попросит; второй — двух лошадей и десять овец; третий — лошадь и корову. Большой будет праздник!.. Я готовлю Буланого, — добавил Темир после минутного молчания.

Кирик знал небольшого сухопарого коня Темира с развитой грудью, тонкими жилистыми ногами и чёлкой, доходившей до тёмных, агатовых глаз.

Сдерживая охватившее его волнение, Кирик спросил:

— А кто поедет на Буланом?

— Ты, Кирик. Ведь, если Буланый придёт первым и этот проклятый Сапок сдержит свое слово, ты будешь свободен от Зотникова.

Мальчики с радостным криком бросились к Темиру и повисли на нём, пытаясь свалить охотника на пол. Темир со смехом отбивался от расшалившихся ребят. Когда порыв радости прошёл, Кирик спросил с тревогой:

— А если Буланый отстанет, тогда как?

— И тогда, Кирик, не всё еще пропало, — усмехнулся Темир. — Не горюй! — успокаивающе добавил он, видя, что мальчик опустил голову. — На Буланого я надеюсь. Вот только одного боюсь: бай Аргымай, отец Сапока, привёл, говорят, какого-то чужеземного коня. Народ рассказывает, что такого коня на Алтае ещё не было… Однако я пойду, — охотник поднялся.

— Темир, можно нам с Кириком сходить в Тюдралу, маму повидать? — спросил Янька.

— Сходите, только на глаза Зотникову и Чугунному не попадитесь.

Свистнув Мойнока, Темир лёгким, упругим шагом направился к лесу.

Кирик вздохнул.

— Может, Буланый вынесет, — прошептал он с надеждой.

На следующий день ребята отправились в Тюдралу. Обрадованная Степанида достала где-то муки и угостила их пирогами с рыбой.

Ребята погостили у неё три дня и собрались в обратный путь.

— Возвращайтесь скорее! В огороде у меня скоро огурцы поспеют! — крикнула она им вслед.

— Ладно, — пообещал Янька.

Степанида села к окну и задумалась. Отпускать Яньку ей не хотелось, но жалость к Кирику взяла верх. Женщина поникла головой.

«Если не отпустить Яньку, что станет с Кириком? В Тюдрале ему жить нельзя, в Мендур-Соконе тоже. У Зотникова хуже каторги. Когда же всё это кончится? Где выход?» — Не найдя ответа на свои мысли, Степанида вышла из избы и долго смотрела на дорогу, по которой ушли ребята.

Пройдя километров пять от села, Кирик и Янька свернули с дороги и стали подниматься вверх по ущелью Яргола. Место здесь было глухое и пользовалось недоброй славой.

Тропинка вилась по гребню горы и круто спускалась в небольшую ложбину. Взглянув вниз, ребята увидели человека, сидящего к ним спиной у костра.

Делбек хотел было залаять, но Кирик, зажав пасть собаки, оттащил её в кусты. Широкая спина и длинные руки человека показались Кирику знакомыми. Притаившись в густой траве, приятели стали наблюдать за сидящим. Рядом с ним лежал топор. Недалеко паслась оседланная лошадь. Незнакомец подбросил хвороста в огонь и повернул лицо в сторону ребят.

Кирик чуть не вскрикнул от испуга. У костра сидел Иван Чугунный. Что ему здесь было нужно?

Теряясь в догадках, мальчики переглянулись и поползли обратно в гору.

«Только бы не залаял Делбек!» — думал Кирик, продолжая успокаивать собаку.

Выбравшись на гребень горы, друзья, прячась за деревья, побежали. Часа через два добрались до жилья.

— А ты не заметил, Кирик, жерди у костра?

— Да, видел. И жерди и отёсанные колья.

— Зачем они Чугунному?

— Должно быть, Зотников что-то затевает. Неспроста Иван здесь. Надо посмотреть. Сходим завтра?

На следующий день, забравшись на противоположную скалу, они стали наблюдать за Чугунным.

Иван с остервенением вбивал колья в землю, огораживая небольшую площадку. Один конец её упирался в скалу, второй вёл к горе, постепенно суживаясь. Изгородь представляла собой треугольник с узким открытым пролётом по дну ущелья.

— Готовит загон для лошадей, — догадался Кирик.

Янька молча кивнул головой.

— Загонят чужих лошадей и будут ставить своё тавро. Воры! — Кирик с возмущением плюнул.

Ребята вернулись к избушке.

Назавтра, захватив ружьё и Делбека, мальчики с утра заняли наблюдательный пост на гребне горы. Зотниковский работник был не один: на привязи стояли три оседланные лошади. Вскоре показался Чугунный. Он нёс на плечах походную кузницу. За ним шагал алтаец. Приглядевшись к нему, Кирик узнал Яжная. Лица третьего не было видно. Но, когда он подошел к изгороди, ребята узнали своего злейшего врага — Евстигнея.

— Отсюда кони не уйдут. Надо только гнать их без передышки. Где сейчас табун? — обратился он к Яжнаю.

— Чей?

Евстигней выругался.

— Да не всё ли нам равно, чей? Лишь бы были кони, а тавро поставить мы сумеем… Так ведь, Ваня? — спросил он своего подручного.

— Правильно. Наше клеймо — наши и кони, — ухмыльнулся Чугунный и стал налаживать кузницу: нагрёб из костра углей в горн и, присоединив мех, нажал ногой на педаль треноги.

Рассыпаясь веером, полетели искры. Чугунный сунул в угли железное тавро. Раскалив докрасна, приложил его к свежеотёсанной жерди. Вынул из мешка второе тавро и, проделав с ним то же самое, спрятал оба тавра у лиственницы, забросав их травой.

Вскочив на коней, все трое скрылись из виду.

Подождав немного, Кирик и Янька поспешно спустились с горы и подошли к изгороди.

На одной из жердей крупными буквами было выжжено «Е» и «3» — тавро Евстигнея Зотникова; ниже стояла буква «Я» — знак Яжная.

Друзья молча посмотрели друг на друга.

— Понял? — после короткого молчания спросил Кирик. — Они сейчас ищут по тайге табун алтайских лошадей и пригонят его сюда для таврёжки.

— Вот грабители! — воскликнул Янька.

— Мы вот что сейчас сделаем! — глаза Кирика заблестели. — Спрячем оба клейма.

Ребята разгребли траву, вытащили железные тавра, забросили их в кустарник и снова спрятались за скалой.

Огороженная площадка была видна, как на ладони. Ждать пришлось долго. Наконец, послышался топот приближающихся лошадей, и табун голов в пятнадцать стремительно влетел на площадку и заметался по загону. Не отставая, следом за табуном на рыжем жеребце вихрем пронёсся Евстигней и, спрыгнув на ходу с лошади, кинулся к пролёту и задернул жерди. Табун оказался в ловушке.

На взмыленных конях примчались Яжнай и Чугунный. Хлопая бичами, они сгрудили табун посередине загона. Это были молодые — до двух-трех лет — сытые, не знавшие узды, полудикие кони. Их вожак храпел, бил копытами землю и злобно скалил зубы на суетившихся людей.

Кирик вздрогнул. Ему показалось, что табунный вожак — жеребец Темира: та же буланая масть, та же длинная чёлка и грива. Заныло сердце.

Яжнай размотал один конец аркана и набросил его на ближайшую лошадь. Брыкаясь, конь то поднимался на дыбы, то падал на землю, но чем сильнее он бился, тем туже стягивала верёвка его шею.

— Неси тавро! — крикнул Евстигней Ивану.

Топая, как медведь, Иван направился к лиственнице. Пошарил рукой в траве и раскрыл в изумлении глаза. Тавра не было.

— Ну, что ты там возишься? — крикнул Зотников.

— Тавров нет, — прохрипел Чугунный простуженным голосом.

— Как нет? Обоих? — встревоженный Зотников подошёл к Ивану.

— Обоих, — подтвердил тот и заскрёб затылок.

— Что за оказия! — пробормотал Зотников и оглянулся воровски. — Яжнай, пойди-ка сюда! Тавра пропали.

Яжнай испуганно уставился своим единственным глазом на Зотникова.

— Ну просто диво берёт, кто мог быть! Ежели алтайцы, то они бы разворотили загородку, — Евстигней трусливо оглянулся и зашагал по поляне. — Остаётся, пожалуй, одно: ехать в Тюдралу и заказывать новое тавро.

— А с лошадьми как? — спросил Чугунный.

— Ты оставайся здесь, карауль. К утру вернёмся, — ответил хозяин.

Евстигней и Яжнай уехали. Сумрак сгущался. В ложбине стало темно. Иван развёл костёр и, изредка поглядывая на притихших лошадей, начал дремать.

Кирик зашептал на ухо Яньке:

— Надо выпустить из загона лошадей.

— А Чугунный?

— Подойдём к нему с двух сторон: ты с ружьём зайдёшь с загона, а мы с Делбеком станем у пролёта. Ты стреляй, а я сниму жердь и натравлю на лошадей собаку. Чугунный подумает, что на него напали беглые, ну и даст тягу.

Ребята спустились с горы. Кирик пополз к лошадям, а Янька с ружьём наготове осторожно направился к дремавшему у костра Ивану.

Прошло несколько минут. Раздался выстрел.

В тот же миг упала жердь и послышался свист.

Мимо ошалевшего от страха Ивана пронёсся в темноте с громким лаем лохматый Делбек.

Лошади стояли тесной кучей, не двигаясь, с опаской поглядывали на незнакомую собаку. Напуганные вторым выстрелом, они шарахнулись на середину загона и, описав полукруг, помчались через открытый пролёт в ночную темь Верхнего Яргола.

Чугунного у костра уже не было. Он бежал что есть духу и, запнувшись о какую-то корягу, упал в траву. Там и пролежал до рассвета.

Утром рассказывал Евстигнею:

— Как вы уехали, с вечера было тихо. Ночью слышу над головой: бах! Я не оробел. Вскочил. Слышу, упала жердь.

Потом поднялся крик, шум, и опять — бах! Их, наверно, было человек десять. Что делать? Одному не совладать, ну и подался в лес…

Зотников сгрёб бороду в кулак и переглянулся с Яжнаем.

— М-да, — промычал неопределённо заимщик. — Изгородь, колья надо убрать, кузницу отвезти домой.

Вскочив на лошадь, он подал Яжнаю знак следовать за собой.

Теньгинский волостной старшина Сапок Кульджинов устраивал праздник. На берегу реки, что протекала ниже стойбища, горели костры. Сапок не жалел баранов на угощение гостей. Из Онгудая прибыл полицейский пристав Огарков с тремя стражниками.

Приехал Евстигней Зотников со Стёпкой и Чугунным. Прискакал нарядно одетый Яжнай. Ожидали приезда бийского исправника Кайдалова.

Высланные на Чуйскую дорогу дозорные сообщили старшине, что исправник в сопровождении небольшого конвоя казаков спускается с перевала.

В двухэтажном доме, где помещалась волостная управа, засуетились. Вытащили цветные, украшенные причудливым монгольским орнаментом большие кошмы и разостлали от ворот к дому.

Простой народ толпился тесной кучей недалеко от управы. За пригорком показалась пыль.

— Дорогу! Дорогу! — размахивая нагайкой, кричал передний казак.

Показалась мягкая рессорная коляска, в которой сидел тучный исправник.

Пристав вытянулся в струнку. Сапок склонил перед гостем голову и сказал подобострастно:

— Пусть будет покрыто травой место, где ты ночуешь, пусть будет праздничным место, куда ты приходишь! Прошу в дом.

Из уважения к богатому хозяину Кайдалов приветствовал его по-алтайски и, не снимая лайковой перчатки, подал руку.

— Ну, как у тебя дела, Фрол Кузьмич? — повернулся он к приставу.

— Во вверенном мне участке всё благополучно! — отрапортовал тот.

— А вот алтайцы жалуются, что кто-то коней у них таврит… Как они, эти самые конокрады, по-вашему называются? — обратился он к старшине.

— Урчылар, — ответил тот в смущении.

Стоявший рядом Яжнай побледнел и посмотрел в сторону Евстигнея. Зотников опустил глаза.

— Ну, так вот, — продолжал исправник, — этих самых урчыларов, как попадут, немедленно в бийский острог отправляй.

— Слушаю-с, ваше высокоблагородие! Будет исполнено! — козырнул Огарков.

— Ну, веди, хозяин, в дом, — обратился Кайдалов к Сапоку. — Посмотрю на праздник — и дальше в путь.

Несмотря на свою дородность, бай торопливо засеменил на кривых ногах к крутой лестнице дома.

Неожиданно дорогу знатному гостю преградил горбатый Кичиней и упал перед ним на колени:

— Я — Кичиней из Мендур-Сокона. У меня было три жеребёнка. Теперь их нет. Чем буду жить?

— О чём он говорит? — брезгливо обратился Кайдалов к сопровождавшему его переводчику.

— Он говорит, что у него было три жеребёнка, а теперь их нет.

— Ну!.. — сдвинул брови исправник.

С мольбой в голосе Кичиней продолжал:

— Я видел одного из них в табуне Яжная. Жеребёнок мой, но тавро чужое.

— Чьё? — нетерпеливо спросил Кайдалов.

— Ваше высокоблагородие, разрешите доложить! — пристав вытянулся перед исправником. — Этот алтаец не в своём уме, — и, повернувшись к Кичинею, крикнул: — Клевета!

Сапок снял шапку, опушённую мехом выдры, и поклонился Кайдалову.

— Да, этот человек не в своём уме, — указал он на Кичинея.

— А-а!.. — протянул неопределённо исправник и кивнул головой казаку.

Тот оттащил жалобщика в сторону.

— Мой мухортый[20] конь, мой мухортый конь! — и, обхватив голову руками, Кичиней затянул нараспев: — Кокый корон!

Конские состязания в Теньге начались с борьбы. Утром на небольшой площадке перед волостной управой стал собираться народ. Кайдалов с приставом сидели на венских стульях, которые привез из Улалы богатый Аргымай. Возле них на скамейках расположились Зотников со своим другом Яжнаем и местная знать. За спиной Евстигнея в новой ситцевой рубахе и яловых сапогах стоял Чугунный.

Сапок хлопнул в ладоши. На круг вышел борец, любимец теньгинского старшины Тужелей. Играя могучими мышцами рук, он оглядывал толпу.

— Есть борцы? — приподнимаясь с узорчатой кошмы, спросил Сапок.

Толпа молчала. Схватиться с известным силачом охотников пока не находилось.

— Есть борцы? — вторично спросил старшина и, не получив ответа, самодовольно погладил усы. — Боятся, — усмехнулся он, подмигнув исправнику, — трусят. Кто желает? — повторил Сапок свой вопрос.

Из толпы вышел молодой парень и, сбросив шубу, встал против Тужелея. Схватка была короткой. Ноги молодого борца мелькнули в воздухе, и он, охнув, упал на землю.

— Ловко! — довольный Сапок посмотрел на своих гостей.

— Есть борцы? — послышался насмешливый голос Аргымая.

— Есть! — на круг вышел Темир. — Есть! — он поднял руку и лёгким шагом направился к Тужелею.

Противники схватились. Сделав несколько кругов, Темир неожиданно упал.

Раздались испуганные голоса. Но, падая, Темир успел упереться ногами в толстый живот Тужелея, и в тот же миг огромная туша знаменитого борца, перелетев через голову охотника, грохнулась на землю.

В толпе раздался гул одобрения. Сапок вскочил на ноги и, переваливаясь, точно утка, торопливо подошёл к своему любимцу.

Темир, тяжело дыша, поднялся.

— Не нравится мне этот молодчик, — шепнул исправник на ухо Огаркову.

— Не знаю, чей это парень, слишком свободно себя держит, — поддакнул пристав. — Сапок, что это за птица?

Старшина развёл руками:

— Первый раз вижу.

— Это охотник Темир, сын Мундуса из стойбища Мендур — Сокон, — ответил за старшину кривой Яжнай. — Сейчас его проучат! — он дружески похлопал по плечу Чугунного.

Иван покосился на Огаркова и наклонил ухо к Евстигнею.

Тот зашептал:

— Алтайца надо свалить. Осилишь — четверть водки поставлю. Не осилишь — пеняй на себя.

— Есть борцы? — снова раздался громкий голос Аргымая.

— Есть! — прогудел Иван и, сняв ситцевую рубаху, обнажил волосатую грудь.

Кайдалов поднялся на ноги.

— Посмотри, Фрол Кузьмич, — обратился он к приставу, — ведь это настоящий Геркулес.

Чугунный согнул руку, на которой образовались твёрдые, как дерево, мускулы, и поиграл ими перед изумлённым гостем.

— Геркулес… — протянул исправник. — В цирке бы ему только выступать.

— Подкову ломает, — улыбнулся Евстигней, — медный пятак на пальцах гнёт.

— Изу-ми-тельно! — покачал головой Огарков. — Ты этого алтайца к ихнему злому духу не вздумай отправить, — сказал он шутливо Чугунному.

— Сам дорогу найдёт! — оскалив зубы, Иван вышел на круг. Темир сидел на корточках, обтирая обильно катившийся пот.

— Отдохнуть надо, — сказал он Чугунному.

— Отдохнёшь на том свете, — усмехнулся тот.

— Неправильно! Дать отдых! — зашумела толпа.

— Он уклоняется от боя, — поднимаясь с лавки, заявил Евстигней. — Трусит.

— Будешь принимать бой или нет? — расставив ноги, Чугунный встал перед охотником.

— Однако скоро ты забыл Мендур-Сокон. Надевай кушак! — бросил Темир Чугунному и поднялся на ноги.

Несколько минут длилась напряжённая борьба. Вдруг Иван, охватив длинными руками гибкое тело Темира, стал сжимать его в своих страшных объятиях. Казалось, еще несколько секунд, и Темир потеряет сознание.

Напряжение передалось толпе.

— Дави его! — орал Зотников.

— Дави, чтоб душа из него вышла! — кричали казаки.

— Дави! — глаза Аргымая блестели.

— Геркулес, браво! — хлопал исправник в ладоши. Сидевшие ближе к кругу пастухи и охотники вскочили.

— Зачем душить человека! Честно надо бороться! — зашумели они.

Темир побледнел. Собрав силы, он с трудом развёл руки Чугунного и рывком поднял его к себе на грудь. Остальные события произошли молниеносно. Темир круто повернул Чугунного вокруг себя и выставил ногу.

Не чувствуя опоры, силач упал.

Толпа ахнула.

Чугунный медленно поднялся с земли. Часто дыша, поспешно сунул руку в карман широчайших плисовых шаровар и выхватил свинчатку[21].

Темир отпрянул. Не дожидаясь нападения, точно барс, он метнулся к противнику и нанёс ему стремительный удар.

— Так его, конокрада! — Кирик и Янька в восторге захлопали в ладоши.

Взревев от боли, Чугунный опустился на землю.

Второй удар отбросил его от середины круга, и, покатившись, точно чурбан, Чугунный оказался у ног Кайдалова.

Восторженный гул охотников и пастухов сопровождал каждое движение Темира. Когда охотник сделал шаг вперёд, чтобы нанести третий удар, раздался недовольный голос исправника:

— Прекратить!

Евстигней подошёл к своему работнику. Чугунный сидел на земле с закрытыми глазами, не шевелясь.

— Ловко он тебя отделал! — зло усмехнулся хозяин. — Осрамил ты меня не только перед алтайцами, но и перед господином исправником, — мотнул он головой вслед Кайдалову, который шёл к волостной управе. — А свинчатку-то зачем вытащил?

— Не утерпел, Евстигней Тихонович, привычка.