"Журнал День и ночь" - читать интересную книгу автора (Автор неизвестен)

Виктор Астафьев Умели! Да ещё как!

|

Авось к тому времени, когда выйдет этот номер, поспеет у «Издателя Сапронова» в Иркутске готовящийся к 85-летию писателя том переписки В. П. Астафьева «Нет мне ответа». И опять Виктор Петрович ворвётся в нашу литературу, словно и не уходил, — с его прежним беспокойством. И опять захочется обнять и оттолкнуть его, принять каждое слово и воспротивиться каждой запятой — так он будет целостно жив, горяч, противоречив, так бережно нежен и смущающе резок. И впервые будет особенно понятно, что его гнев и страдание, его любовь и благословение миру объясняется тем, что он с самого начала пути осознаёт себя русским писателем во всей глубине и ответственности этого понятия.

Сегодня мы плохие дети своей традиции и предпочитаем укрыться в игре и необязательности перед словом. Всяк сам себе закон и традиция. Литература от этого стала эффектнее, цветистее, но ощутительно легче. Трагедии перестали быть страшны и спасительны, а комедии смешны и очистительны. Литература, по слову А. Битова, стала профессиональной, то есть перестала быть русской литературой. Это не парадокс. Это печаль от сознания того, что мы оставляем, какой континент покидаем, чтобы расселиться по, может быть, уютным и комфортабельным, но слишком малым для просторного русского сердца островам.

Книга Виктора Петровича возвращает космос здорового земного и небесного глубинного существования и оказывается неожиданным портретом действительно живого, яркого, ни минуты не пребывающего в покое сознания. В книге будет видно, как он жадно, как радостно учился и совершенно естественно, что так же яростно учил, как ни клялся, что всякое поучение для него нестерпимо. Из письма в письмо он спрашивает товарищей, читали ли (Солженицына, Стейнбека, Носова, Сервантеса), смотрели ли в кино и театре (Товстоногова, Дзефирелли), слушали ли (Бетховена, Альбинони, Свиридова)? И тех, кто ближе, кто вокруг — смотрели ли, слушали, читали? Ему хотелось, чтобы все были связаны единством делания и общностью любви.

И мне уже не терпится привести одно из астафьевских писем сибирскому писателю Владимиру Колыхалову, написанное по прочтении его романа «Дикие побеги», вышедшего в Молодой гвардии в 1968-м году. Перечитать это письмо вместе, чтобы подстегнуть ожидание книги самого Виктора Петровича, вспомнить, как говорили друг с другом русские литераторы, как знали они дело, которому служат, и как следом за Пушкиным и Тютчевым, Толстым и Буниным, Шмелёвым и Зайцевым отвечали за него. Если бы мы сегодня слушали произведения своих товарищей так же любяще и строго, если бы так же спешили поместить их в контекст золотой традиции, мы не только читали бы другие книги — мы жили бы в другом обществе, где слова «свобода, история, человек, будущее» были бы полны смысла, а Бог и великие писатели прошлого улыбались бы нам и не давали сбиться с пути.

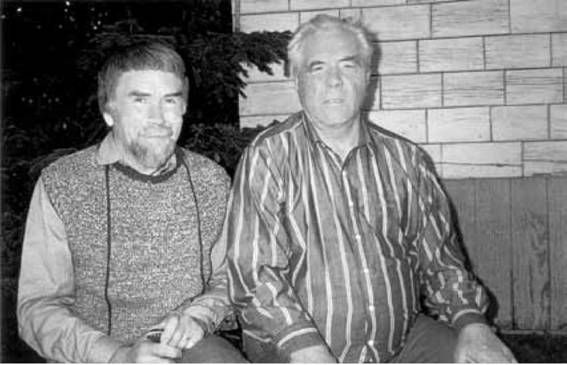

Валентин Курбатов

16 апреля 1969 г. Вологда

Дорогой Володя!

Ну и толстую же книжку ты написал! Читал я её, читал. Я ведь толстые книги сейчас читаю трудно и долго — глядело моё послабело, и голова побаливает. Но твою добил — оттого, что люблю книги сибиряков. В них у талантливых, разумеется, авторов и не наезжих, а коренных сибиряков — всегда покоряет выпуклая образность, сочный и богатейший язык, сочная природа. Наш грубоватый, не подмазанный крылышком юмор, не вымученная, но выставленная напоказ честность и правда. Правда непосредственная, неотразимая, как жизнь, которая вроде бы как сама собой разумеется, и потому её обычно принимают и воспринимают без ахов и охов и никакой излишней подозрительности к ней не проявляют. Такова уж она, настоящая правда: её или принимают целиком, или отвергают, но тоже целиком, ибо она неделима и неотделима, эта «исповедальная проза».

«Верха» наши, наторевшие в надзоре за словом, совсем не случайно относились к этой прозе снисходительно — она была безопасна и «безвредна», ибо скользила по верхам событий и жизни, шибала больше в нос и не трогала сердца. К этакой литературе во все времена все привыкали очень быстро, а настоящего слова, по справедливому и потому уже осуждённому в «Огоньке» замечанию Гранина, Россия всегда боялась.

Твоя книга написана в лучших традициях сибирской прозы, которая была и осталась, по моему глубокому убеждению, лучшей и определяющей в прозе 20-х и 30-х годов. Зазубрин, Ошаров, Петров, Иван Кратт, Шишков, Березовский, Жуков, Сейфуллина, Вс. Иванов, Черкасов (покойный, а не живой!) и множество других сибиряков зачали советскую прозу и продолжали её с новейшим живописным блеском, они как бы изголодались по живому слову, по живому разговору, в душах их скопилось столько красок, столько живописных образов и эмоциональности, что они её выплёскивали удало, безудержно, темпераментно и иной раз одной страницы (у Шишкова, например), иному современному столичному «художнику слова» хватило бы на целый роман — так они бедно заряжены жизнью, так мало видели и пережили.

Всё это, присущее лучшим сибирякам, как бы само собой перешло к нам. Да и как могло быть иначе? Мы же росли и выросли на этой литературе! И всё это ярко, зримо и вещественно присутствует в твоей книге.

Но я глубоко убеждён, что сибиряки наши, если б дали им возможность созреть, жить и работать, вспомнили бы, в конце концов, что до них были Достоевский, Толстой, Чехов, Бунин — в прозе, Пушкин, Блок, Некрасов — в поэзии, которые умели — да ещё как! — писать, и образно, и живописно, и удало, и правдиво и... как хочешь. От стихийной, порой «голенькой» прозы они постепенно переходили к мысли. А если уж шла война, то и её описывали, и не одними батальными сценами отделывались эти воистину мудрые художники, мятущийся человек появлялся у них на позициях. И мятущийся, чего-то ищущий граф, и мужичок, со «своих позиций» пытающийся понять себя. Если уж нищий студент угрохал старуху, то за него нравственные вопросы решал не всезнающий майор Пронин или мимо ехавший и случайно завернувший в роман секретарь обкома, а сам он, студент, обращал свой взор вокруг и в самого себя. И всё вокруг постигал — и высшую нравственность, и падение — путём мучительного размышления над сущностью человеческой жизни, над её величием и мерзостью.

Тургеневы, Достоевские, Толстые достигли высших вершин в слове, потому что сделали слово мыслительным, и, мало того, пошли дальше, забрались туда, откуда возникает эта мысль, — в человеческую душу.

Увы и ах! При всём блеске прозы 20-х и 30-х годов, особенно сибирской, она лишилась основного достижения нашей русской Великой литературы. Она изображала — и только. Она, захлебнувшись, спешила вперёд, летела, подхваченная запущенной во всю мощь и на всю «железку» круговертью событий и собственной жизни. Ещё раз говорю: дай ей время приостановиться, осмотреться, поразмыслить — литература эта непременно пошла бы в глубь явлений жизни, занялась бы самоанализом и осмыслением вновь народившегося общества.

Я думаю, не случайно почти всю сибирскую литературу вырубили под корень. Кто-то инстинктивно почувствовал, что она, если не представляет, то будет представлять опасность. Такие мужики, как Зазубрин, Петров и Ошаров, очень много знали и даже сотой доли того, что знали, ещё не только не выложили на бумагу, но и не коснулись. И они-то в первую очередь и пострадали. Оставшиеся в живых Шишков, Сейфуллина, Иванов были травлены литературными гончими и по существу загнаны в угол. Взамен им хлынула в литературу та самая хевра, которая «счастье в том находит, что хорошо на задних лапках ходит».

Думаю, ни Зазубрин, ни Петров, ни тем более Павел Васильев не написали бы в самые страшные годы слов: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек.»

Именно потому, что они, настоящие бойцы-коммунисты, люди с чистой душой и прекрасной биографией, не делали этого и не сделали бы, их и не стало.

Не стало их, нашлись другие, те самые, которые для нас, мальчишек, писали книжки («Я сын трудового народа», «Белеет парус одинокий»), готовя из нас патриотов и тех самых бойцов, которые потом с этими книжками умирали в окопах, а авторы держали в столах или в душах уже заготовки «Трав забвения» или «Святого колодца», чтобы отречься от того, что они делали раньше, умыть руки, по существу предав нас, смотревших им в рот и верившим на слово. «Пора подумать о душе», — пишет Катаев в «Траве.». А о какой душе-то? Души-то нет! Там уже банная мочалка, которой Катаев и иже с ним натирали спины в общественных банях всем, кто казался им шире спиной и влиятельней. «Его пример — другим наука!» Что и говорить, они многому нас научили, прежде всего, тому, что жить и работать в литературе так, как они, нельзя — это подло!

Вот я и подхожу к той мысли, ради которой и развёл всю эту прелюдию и которая, так сказать, навеяна твоей книгой. Литература наша сейчас в лучших своих книгах мучительно пытается пойти вглубь, вернуться к тому, что было ею уже достигнуто и развито, и пойти дальше. Логика жизни неумолима. Она требует этого от всякой созревшей или полусозревшей литературы. Всё чаще и чаще в книгах талантливых людей делается видно, что они (пусть и запоздало, с издержками, со скрипом в мозгу и в костях) хотят приблизиться к работе Толстого и Достоевского, не повторяя их, не эпигонствуя, не воображая, что им дан Богом тот же талант, а ориентируясь на их совесть, самостоятельность взглядов на жизнь и явления общественные.

И снова, как прежде! Только начала наша литература заглядывать вглубь, только приступила к осмыслению окружающей действительности, как её начали трясти за грудки и гнать. Вперёд! Вперёд без остановки. Некогда остановиться, некогда думать. Помогайте, раз вас кормят, решать хозяйственные и строительные вопросы. А в души заглядывать себе и другим — это потом, это непозволительная роскошь, это — самокопанье! Кому оно нужно?

М-да-с! Цепь снова замыкается. На щит уже снова поднимаются Бабаевские, Семенихины, Андреевы, Горбачёвы, которые, опять же по сибирскому выражению, трём свиньям пойло не сумеют разлить, а берутся писать и решать нравственные вопросы. Но как может решать эти вопросы человек, будучи сам совершенно безнравственным, бездарным, оголтело давящим всё талантливое вокруг, чтоб утвердить себя и посредственность, коя ему ничем не угрожает. Сложный сейчас стоит вопрос перед каждым, честно и даровито пишущим человеком. Куда и с кем идти? Стоит он и перед тобой, Володя, да ещё как! Ты, может быть, и сам того ещё не сознаёшь, переживая счастливую литературную юность. Книга твоя хороша, слов нет. Но вся она пока ещё от стихийного таланта, неорганизованного, невзнузданного. Я не случайно вернулся и перечитал предисловие Залыгина. О-о, это мудрый мужик! И предисловие он тебе написал осторожное и мудрое.

Книга твоя ещё очень бытописательна. Её можно, где угодно остановить и ещё сколь угодно продолжать. Из неё можно вынимать целые куски, главы и даже части — и ничего не изменится. Из неё можно вынимать людей или добавлять. А людей в книге целые роты и полки. А смертей сколько! А событий! И все они, за исключением главного героя, исчезают куда-то, как пешки с доски, — отыгрались и долой! Многие умерщвлены без всякого лукавства, по одному принципу: так в жизни бывает или было.

С середины книги становится утомительно следить за судьбами людей, читать необязательные эпизоды и целые главы. Пятая, да и четвёртая часть, начали уже дробиться на эпизоды, и запоминается потрясающая новеллка, как утонул внук Ивана Сосипатьевича и как был убит председатель колхоза. Остаётся в памяти сенокос и ещё кое-что. А остальное уже вяло написано, многословно. Ну вот, спроси ты сам себя: зачем столько страниц написано о медвежонке и как два дурака травили его?

На стихии таланта, на достоверности материала, на добротном языке и добром юморе, неторопливой и достоверной интонации стоит твой роман, который точнее бы назвать бывальщиной и которую так любят у нас читать, везде и всюду. Ну, а дальше что?

Можно гвоздить дальше на этом же уровне, эксплуатируя биографию и дарование — это очень простой и лёгкий путь. А если по-другому? По тому, о чем я, совсем неспроста, толковал почти всю остальную часть письма.

Ох, трудное это дело! Повесть «Перевал», написанную по тому же принципу, что и твои «Побеги», и о том же — я писал несколько месяцев, и её напечатали мгновенно. А хвалили-то как! Взахлёб! Повесть «Пастух и пастушка» (того же размера — 6 листов) пишу уже третий год и конца работы ещё не видно, и я совершенно не уверен, что кто-либо решится её печатать. Пишу о своём примере не ради хвастовства, а потому как он ближе.

В заключение моего затянувшегося письма прошу тебя воспринять всё тут написанное как субъективное, товарищеское и ещё вызванное тем, что ты сибиряк, а значит, родня, перед которой лукавить грех.

Желаю тебе работы и творческих мучений, которые совершенно всем нам необходимы, особенно сейчас. Жму руку...

Виктор Астафьев

16 апреля 1969 г.

г. Вологда

|

| © 2025 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |