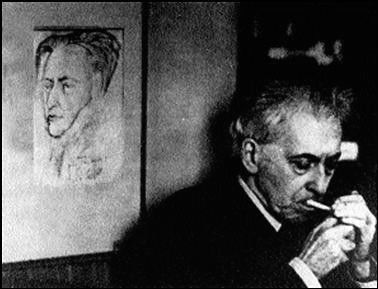

"Случай Эренбурга" - читать интересную книгу автора (Сарнов Бенедикт)

Бенедикт Сарнов СЛУЧАЙ ЭРЕНБУРГА

|

По правде говоря, я давно уже почувствовал, что рубрику «Я был евреем» пора завершать. Не то чтобы она исчерпала себя — тема эта, как вы понимаете, неисчерпаемая. Но мой личный опыт имеет предел, и в последнее время, готовя очередной материал для этой своей рубрики, я все чаще стал ощущать, что ведро мое уже с трудом наполняется водой и то и дело скребет по дну колодца.

Вот почему я решил с этой рубрикой завязать, а взамен нее начать новую.

Этой новой рубрике я дал название «Павел Савлович» и сейчас объясню почему.

Так когда-то Виктор Шкловский назвал Илью Григорьевича Эренбурга. В своей книге «Zoo или письма не о любви» (1924 г.) он написал о нем:

«Обратившись из еврейского католика или славянофила в европейского конструктивиста, он не забыл прошлого.

Из Савла он не стал Павлом.

Он Павел Савлович».

Я позаимствовал у Виктора Борисовича это меткое выражение для названия своей новой рубрики, потому что именно так решил озаглавить свою книгу об Эренбурге, над которой сейчас работаю, и потому, что Эренбург станет центральной фигурой этих моих заметок.

Но — не только поэтому.

В каком-то смысле ведь все мы — русские (а уж тем более советские) евреи — кто в большей, кто в меньшей мере — Павлы Савловичи. Так что Эренбург будет хоть и главным, но не единственным героем моей новой рубрики. Как и раньше, я буду то и дело отклоняться в сторону — вернее, в разные стороны — от основной темы.

В общем, это будет все тот же винегрет, к которому, читая мои мемуарные очерки, вы, я думаю, уже привыкли.

emp

В так называемые годы застоя я написал (в стол, без всякой надежды увидеть их напечатанными) две книги: «Заложник вечности. Случай Мандельштама» и «Пришествие капитана Лебядкина. Случай Зощенко».

В предисловии к одной из них я так объяснял свой замысел.

«У одного летчика-испытателя спросили:

— А бывают у вас какие-нибудь профессиональные болезни?

Подумав, он ответил:

— Кроме преждевременной смерти, как будто никаких.»

Эта невеселая острота невольно вспоминается, когда думаешь о судьбах выдающихся наших писателей. Путь одних закончился трагически. Другие, пережив гонения и преследования, благополучно умерли в своей постели. Третьи никаким гонениям не подвергались, но тем не менее их тоже настигла “преждевременная смерть”: они погибли как художники. Продолжали писать, печататься, но это уже были не они…

Расстрелянный Гумилев. Повесившиеся Есенин и Цветаева. Замученные и убитые — Бабель, Мандельштам, Пильняк. Замордованный Платонов. Затравленные Ахматова, Зощенко, Пастернак. Испуганно замолчавший Олеша. Превратившийся в жалкого графомана так ярко и талантливо начинавший Николай Тихонов…

|

Каждый случай неповторимо индивидуален. Но в основе каждого — своя драма. Иными словами, каждая из этих судеб представляет свой вариант, свой случай преждевременной и противоестественной гибели художника…»

Кроме «Случая Мадельштама» и «Случая Зощенко» я собирался рассмотреть еще несколько таких «случаев»: «Случай Маяковского», «Случай Василия Гроссмана». Где-то вдалеке маячил замысел «Случая Эренбурга». Для этого последнего у меня было даже уже припасено заглавие: «У времени в плену». И стоять этот «Случай» по моему замыслу должен был рядом с «Заложником вечности» («Случаем Мандельштама»), образуя как бы некий диптих, озаглавленный разбитой надвое строкой Пастернака: «Ты вечности заложник у времени в плену».

Но все эти мои замыслы остались нереализованными: началась «перестройка», развалился Советский Союз, почила в бозе советская цензура. Писание «в стол» стало делом вполне бессмысленным.

Я мог бы, конечно, продолжать писать эти свои «случаи» уже не в стол, а лелея надежду опубликовать их. Но открывшиеся новые возможности повлекли меня совсем в другую сторону, и, по правде говоря, я был уверен, что ни один из этих задуманных мною «случаев» так никогда уже и не будет реализован.

Но в последние годы я затеял писать мемуары (если не сейчас, то когда же?) и, вспоминая о разных замечательных людях, с которыми меня сводила судьба, не мог обойти Эренбурга.

Воспоминаниям об Эренбурге я решил посвятить целую главу — мне было что о нем вспомнить. Глава эта все разрасталась, вбирая в себя не только истории моих — не таких уж многочисленных — встреч с Ильей Григорьевичем, но и разные мои размышления о нем, и многое другое, что меня с ним связывало. И вот в один прекрасный день я увидел, что это уже не глава, а — книга. Тот самый «Случай Эренбурга», который я когда-то собирался написать, да так и не написал, и был уверен, что никогда уже не напишу.

Однажды я написал, что в самой ранней моей юности, еще даже до того как я сделал самые первые, робкие свои шаги в литературе, вокруг меня была пустыня. И в этой пустыне — один, как одинокий зуб в выбитой челюсти, — торчал Эренбург. И именно он научил меня всему, что я знаю. Даже судить Эренбурга, разоблачать Эренбурга, презирать Эренбурга (а по юношескому моему максимализму бывало и такое) тоже научил меня он, Эренбург.

Мысль странноватая. Ведь в пору моей юности еще были живы Зощенко, Платонов, Пастернак, Ахматова… Почему же я выбрал себе именно этот, далеко не самый надежный ориентир?

Ответить можно было бы просто: кто его знает, почему? Так случилось.

Ответ этот был бы правдив. Но — неполон.

Однажды (если память не изменяет, в конце 60-х) мы с женой оказались в Коктебеле вместе с Вениамином Александровичем Кавериным. Познакомились, общались, разговаривали. Вениамин Александрович в общении с нами был так прост, естественен и откровенен, что жена моя в одном таком разговоре ляпнула, что всех современных писателей делит на две категории. Одних считает русскими, а других — советскими.

От этой легкомысленной реплики молодой и, в сущности, совсем ему незнакомой женщины Вениамин Александрович легко мог отмахнуться, просто пропустить ее мимо ушей. Но он отнесся к ней неожиданно серьезно. Помедлив, сказал:

— Это очень жестоко. Но это правда.

|

Понял, стало быть, что, приняв такое деление, и сам попадает в разряд «советских». До «русских» не дотягивает.

Эта бестактная реплика моей жены в общем довольно точно отражала и мое представление о том, «кто есть кто» в русской литературе ХХ века.

Называться русскими писателями (то есть продолжателями той литературы, которая завершилась именами Чехова, Горького, Бунина) могли — Зощенко, Платонов, Бабель, Булгаков. А Фадеев, Федин, Катаев и многие другие, в том числе искренне — с детства — мною любимые (например, Макаренко да и тот же Каверин) были — советские.

Эту субординацию я старался строго соблюдать в тогдашних своих писаниях, упрямо на ней настаивал.

Примерно в то же время (в 1968 году) вышла небольшая моя книжечка о Маршаке. Это был не совсем мой выбор. Вернее, из того, что мне было предложено издательством, Маршак был мне ближе других. Но будь моя воля, я тогда охотнее написал бы (в ту же серию) книжку о Заболоцком. Однако и о Маршаке писал искренне и не без удовольствия. Но в конце счел нужным как-то обозначить его место в тогдашней моей шкале ценностей. Повод для этого представился: то была реплика Льва Кассиля на похоронах Самуила Яковлевича.

— Впервые, — сказал он, — после смерти Алексея Николаевича Толстого наша литература понесла столь тяжкую утрату.

По официальной тогдашней табели о рангах, наверно, так оно и было. Но, как уже было сказано, у меня была своя табель о рангах, и я попытался более или менее внятно ее продемонстрировать. Процитировав патетическую реплику Льва Абрамовича, я написал:

«Ему даже в голову не пришло, что после смерти Алексея Николаевича Толстого наша литература потеряла Платонова и Заболоцкого, Зощенко и Пастернака».

Прочитав этот весьма нахальный по тем временам пассаж, мой редактор, ревностно исполнявший свои редакторские (в сущности, цензорские) обязанности, но изображавший при этом человека одних со мною взглядов, лишь транслирующего мне волю высокого начальства, сказал:

— Ты же не маленький, понимаешь, что это ни при каких обстоятельствах у тебя не пройдет.

И предложил — для баланса — вставить в этот мой список Фадеева, благо его смерть тоже вписывалась в те же хронологические рамки.

Я категорически отказался.

— Но почему? — искренне недоумевал он. — Хороший ведь писатель!

Я соглашался: да, хороший. Но видишь ли, в чем дело: это моя книга. Вот когда ты напишешь свою книгу, на обложке которой будет стоять твое имя, ты составишь свой список самых крупных наших писателей. И вписывай туда, в этот свой список, хоть Фадеева, хоть Павленко, хоть Вирту. А я не хочу. Не хочу — и все! В более подробные объяснения (насчет того, кто русский, а кто советский) я не вдавался.

Словесные эти перепалки продолжались довольно долго. В процессе прохождения книги по инстанциям редактор, делая вид, что искренне желает мне добра, постоянно возвращался к этому сюжету: «Говорю тебе, вставь Фадеева!». Но я не сдавался.

Наконец пришла вторая верстка (так называемая сверка). Книга вот-вот уже должна быть подписана в печать. И тут — телефонный звонок моего редактора.

— Поздравляю. Ты допрыгался. Цензор категорически отказывается подписывать твою книгу. И все из-за этого твоего дурацкого списка. Говорил я тебе, что такая четверка ни за что не пройдет.

— Хорошо, — сказал я. — Оставь только двоих. Все равно кого — хочешь Зощенко с Платоновым — хочешь Заболоцкого с Пастернаком. Или Пастернака с Платоновым. Я согласен на любой вариант.

— Ишь ты, какой умный! Нет, брат, так дело не пойдет. Давай двух этих и двух других.

— Каких других? — валял я ваньку.

— Говорил я тебе: вставь Фадеева!

В общем, после долгих пререканий мне все-таки пришлось уступить. Был составлен новый список — другая «четверка», в которой рядом с Пастернаком и Зощенко (их мне удалось отстоять) появились два новых имени: Пришвин и Асеев. И хоть от Фадеева, на котором он продолжал упорно настаивать, я отбился, на душе у меня было гадостно. Пришлось все-таки покривить душой. Не с Пришвиным, нет. Пришвин, к которому я был довольно холоден, что ни говори, был русский писатель. А вот Асеев, многие стихи которого я по старой памяти любил, — уж точно советский. И это, конечно, нарушало цельность нарисованной мною картины.

Конечно, это мое деление писателей-современников на «русских» и «советских» было в достаточной степени условным.

Позже, лет десять спустя, в одной своей статье я попытался более точно определить, где пролегала граница между «теми» и «этими». Статья называлась «Величие и падение “мовизма”». Написана она была в 1978 году — сразу после появления романа Катаева «Алмазный мой венец». (Напечатать ее мне удалось только лет пятнадцать, а то и двадцать спустя — уже в новое, постсоветское время.)

Венчало эту мою статью довольно пространное рассуждение о том, почему Катаев, как ни старался, все-таки не смог убедить нас в том, что он тоже принадлежит к той плеяде «гениев», о которых рассказывает его роман, что он с ними — «одной крови»:

«Он добился своего. Было все: и деньги, и доверие начальства, и собрание сочинений — хоть и не двенадцать, а всего только десять томов и без золотых обрезов, но солидных, увесистых и с золотым тиснением на переплетах. И было это в те времена, когда почти каждому из тех, о ком он рассказывает в своей книге, выпала другая, более высокая честь:

Вспомним, как сложилась судьба каждого из тех, чьи изваяния Катаев поместил в своем воображаемом пантеоне бессмертных.

Сергей Есенин. Повесился в возрасте тридцати лет, не сумев принять то, что случилось в его стране («В своей стране я словно иностранец…»).

Владимир Маяковский. Застрелился в возрасте тридцати шести лет, потеряв веру в то дело, которому отдал «всю свою звонкую силу поэта».

Исаак Бабель. Расстрелян в возрасте сорока пяти лет. Роман о коллективизации, над которым он работал последние годы жизни, был изъят при аресте и пропал.

Велимир Хлебников. Умер в возрасте тридцати семи лет в сельской больнице в сорока верстах от железной дороги. «…Шел пешком, спал на земле и лишился ног. Не ходят» (из последнего, предсмертного письма). Стихи его не издавались полвека.

Борис Пастернак. На протяжении многих лет был отлучен от официальной советской литературы. Умер вскоре после того, как был подвергнут всенародной травле за присуждение ему Нобелевской премии. Роман «Доктор Живаго», который он считал главным делом своей жизни, на родине писателя был опубликован через тридцать лет после его смерти.

Михаил Булгаков. Умер в возрасте сорока девяти лет. Главные книги, написанные им, были опубликованы через тридцать лет после его смерти.

Михаил Зощенко. Был подвергнут остракизму, исключен из Союза писателей, лишен куска хлеба. Умер задолго до отмены известного постановления ЦК, обрекшего его на насильственное отлучение от главного дела его жизни.

Юрий Олеша. Блистательно заявив о себе своей первой книгой, не написал больше почти ничего существенного. Делал отчаянные попытки вписаться в официальную советскую литературу. Ни одна из этих попыток не удалась. Оставшиеся после него разрозненные полудневниковые записи («Ни дня без строчки») были опубликованы после его смерти.

Осип Мандельштам. Погиб в лагере в возрасте сорока семи лет. В советское время был отлучен от официальной литературы. Чудом сохранившиеся стихи (далеко не все) были опубликованы на родине поэта через тридцать лет после его гибели.

Владимир Нарбут. Погиб в лагере в возрасте пятидесяти двух лет. После ареста и тринадцати месяцев тюрьмы, оказавшись на Колыме, в Магадане, писал жене в чудом дошедшем письме: «… может, и нужно было это потрясение, чтобы вернуть меня к стихам». Последняя книга, опубликованная при жизни поэта, вышла в свет в 1922 году. Следующая — в 1990-м. Львиная доля вошедших в нее стихов никогда прежде не публиковалась…

Приведя этот мартиролог и вспомнив слова Ходасевича о русской литературе, которая стоит на крови и пророчестве, я так закончил эту свою статью:

«Немало хвалебных и даже восторженных слов можно сказать о прозе Валентина Катаева — о ее словесном изяществе, яркой метафоричности, несравненной пластической выразительности. Одного только о ней не скажешь: что она стоит на крови и пророчестве.

Пророческий дух русской литературы Катаева не коснулся. И только поэтому (а вовсе не потому, что он в благополучии дожил до глубокой старости) в том воображаемом “пантеоне бессмертных”, куда он справедливо поместил всех героев своей книги, для него самого вряд ли могло найтись место».

Эренбург тоже в благополучии дожил до весьма почтенного возраста. И тоже был удостоен официального признания, щедро одарен депутатскими значками, лауреатскими медалями и многотомными собраниями сочинений, полагавшимися ему по официальной советской табели о рангах. Да и не только поэтому в том катаевском «пантеоне бессмертных» — бок о бок с Пастернаком, Мандельштамом, Зощенко, Булгаковым и Бабелем — ему, как и самому Катаеву, тоже не нашлось бы места.

Все это я прекрасно понимал. И не раз даже довольно определенно в этом смысле высказывался.

Помню, например, один такой разговор с моим другом Аркадием Белинковым. Это было, когда он уже завершал работу над своей книгой «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша». Книга была еще не закончена, или закончена только вчерне. Но он уже пустил рукопись по кругу — не слишком широкому — друзей-приятелей. Прочел ее тогда и я.

|

По мысли Аркадия эта его книга должна была стать одной из трех частей задуманной им трилогии.

Героем первого тома по этому его замыслу должен был стать писатель честный, но не входящий в конфронтацию с режимом, лояльный. Таким в его представлении был Тынянов. Героем второй — писатель сдавшийся, пошедший на службу, старающийся услужить, вписаться в законопослушную советскую литературу. Эта роль предназначалась Олеше. Героем третьего тома (так им, увы, и не написанного) должен был стать писатель, сумевший остаться самим собой, выстоять в жестком противостоянии с тоталитарным режимом. (На эту роль Аркадий прочил то Ахматову, то как раз в то время упавшего на нас, как «огонь с неба», Солженицына.)

Прочитав рукописный вариант уже написанного им вчерне второго тома («Сдача и гибель советского интеллигента»), я сказал Аркадию, что Олеша на эту предназначенную ему роль совершенно не годится. Он, может быть, и хотел вписаться в официальную советскую литературу, но — не смог. Ничего у него из этого не вышло.

— А вот кто просто идеально подошел бы для этого вашего замысла, — говорил я Аркадию, — так это Эренбург. Вот это было бы — точное попадание. Что называется — в яблочко. Эренбург ведь не просто «вписался» в советский официоз, а в самом буквальном смысле этого слова «пошел в услужение» советской власти. И немало в этом преуспел: не зря фигура его стала одной из главных кариатид, украшавших фасад сталинской «империи зла».

Сегодня я вынужден признать, что Аркадий был прав, не вняв этим моим тогдашним советам. Ведь даже если бы он послушался меня и вместо Олеши выбрал на роль героя второго тома задуманной им трилогии Эренбурга, ничего бы не изменилось. Случись ему написать, а мне прочесть эту ненаписанную им книгу «Сдача и гибель советского интеллигента. Илья Эренбург», я испытал бы те же самые чувства, которые вызвала у меня написанная им книга «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша».

Окончательно я в этом убедился, прочитав опубликованные сравнительно недавно странички из его архива.

Читая их, я словно бы услышал эхо тех, давнишних наших разговоров и споров:

«Меня просят простить Эйзенштейна за гений, Алексея Дикого, сыгравшего Сталина после возвращения из тюрьмы (лагеря, заключения), за то, что у него не было другого выхода, Виктора Шкловского за его прошлые заслуги и особенности характера, Илью Эренбурга за статьи в “Красной звезде” во время войны, Алексея Толстого, написавшего “Хлеб”, пьесы об Иване Грозном и много других преступных произведений, за брызжущий соком истинно русский талант, простить Юрия Олешу за его метафоры и несчастья.

Мне советуют это друзья, люди, которых я люблю, которым нравится то, что я пишу, с которыми мы не расходимся в самых главных вопросах истории, социологии, географии, искусства, политики…

Я внимательно прислушиваюсь к мнению своих друзей и готов послушаться доброго совета.

Простим гениального Эйзенштейна, прекрасных актеров и писателей — Виктора Шкловского, Илью Эренбурга, Алексея Толстого и Юрия Олешу. Простим всех и не забудем самих себя. Простим и станем от этого еще возвышеннее и чище.

Только зачем все это? Ну, простим. Ну, станем возвышеннее и чище. Но будет ли это научно? Я ведь писал о том, что они негодяи и предатели, не потому, что вот лично у меня Алексей Толстой отобрал рубль. Наоборот, когда меня арестовали, он даже пытался помочь мне, чего старательно избегали другие, объясняя многое сложностью международного положения. Я пишу о том, что они негодяи, именно потому, что это научно, а для науки мы готовы на все. И вот для науки я заявляю, что дело не в прощении, о котором меня все просят, в том числе и беззащитные женщины, немощные старики и малые дети, а в том, что без науки нельзя объяснить причины падения и гибели русской интеллигенции».

(Аркадий Белинков. Из архива. Страницы 60-х годов, не вошедшие в книгу, или Ответ критикам годов девяностых. «Знамя», № 2, 2000.)

Да, если бы Аркадий внял моему совету и заменил Олешу Эренбургом, я все равно был бы им недоволен. Потому что, давая этот совет, я призывал его не простить Эренбурга (хотя было за что, не только за статьи в «Красной звезде»), а попытаться понять его. А для понимания (то есть «для науки») слово «негодяи» мало что объясняет.

Давая Аркадию этот свой совет, я исходил из того, что, приняв его, он написал бы об Эренбурге примерно то же и так же, как написал бы о нем я. Но теперь я вижу, что и тогда (а тогда я был куда более решителен и запальчив, чем сегодня), решись я написать об Эренбурге все, что я про него думал, я все равно написал бы о нем совсем не так, как Аркадий. Иначе.

Но вспомнил я этот давнишний наш разговор и этот тогдашний мой совет Аркадию не для того, чтобы продолжить тот старый спор, а чтобы на конкретном примере показать, что никаких иллюзий насчет Эренбурга у меня и тогда уже не было. Однако в привычное мое, пусть условное, но все-таки достаточно определенное деление на «русских» и «советских» он не укладывался.

Что там ни говори, а «Стихи о канунах», «Молитва о России», «Хулио Хуренито», «Жизнь и гибель Николая Курбова» были написаны русским писателем. А вот «День второй», «Падение Парижа», «Буря» — уже советским.

Конечно, то же можно было бы сказать и об А.Н. Толстом. («Ибикус, «Детство Никиты», ранняя, эмигрантская редакция романа «Сестры» — книги русского писателя, а «Хождение по мукам», «Хлеб», бесконечно талантливый «Гиперболоид инженера Гарина», да, между нами говоря, даже и «Петр Первый» — советского.)

Но Алексей Николаевич — вот уж точно! — был Савлом, стал Павлом. А Эренбург как был в 20-е годы, когда это сказал о нем Шкловский, так до конца дней и остался Павлом Савловичем.

Официальная советская литература устами всех своих корифеев внушала нам: «В каком году мы с вами ни родились, родились мы в семнадцатом году».

Эренбург, если и не пел со всеми в унисон, вынужден был все-таки время от времени подтягивать, подпевать этой общей мелодии. Но при этом обиняками, намеками, обращаясь то к Чехову, то к Стендалю, он не уставал опровергать, разрушать, подтачивать эту основополагающую советскую идеологему.

Среди официально признанных советских классиков (к которым гонимые Пастернак, Зощенко, Мандельштам, Булгаков, Ахматова причислены не были) он был, пожалуй, единственным, кто не уставал напоминать нам о кровавой, пророческой миссии русского писателя.

Вряд ли я все это так ясно сознавал (во всяком случае, наверняка не мог бы так ясно сформулировать), когда, выбирая тему для своего студенческого диплома, обратился к Эренбургу.

Немалую роль в этом моем выборе сыграло, конечно, то, кем был для нас Эренбург во время войны. Сегодняшним читателям, во всяком случае тем, кому еще нет семидесяти, не просто трудно, а прямо-таки невозможно это себе представить.

Чтобы объяснить это, не вдаваясь в долгие лирические излияния, перескажу лишь один коротенький эпизод, о котором прочел совсем недавно в статье самого осведомленного, самого компетентного исследователя жизненного и творческого пути Эренбурга — Бориса Фрезинского.

Дело было вскоре после войны. В московском ЦДЛ (Центральном доме литераторов) выступал советский посол в Лондоне академик И.М.Майский. Вспоминая военные годы, он сказал, что в стране было тогда только два человека, сравнимых по силе своего влияния на общество — Эренбург и… С его уст уже готово было сорваться второе имя. Но тут оратор, видимо, с ужасом осознал, чем будет для него чревато произнесение в таком контексте имени Сталина, и, как выразился рассказывавший эту историю Фрезинскому украинский писатель Савва Голованивский, на глазах которого все это происходило, буквально оцепенел.

Говорить об этом вслух было тогда, конечно, смертельно опасно, но Майский сказал сущую правду. А если вспомнить первые месяцы войны, придется признать, что, сравнив влияние Эренбурга на общественное сознание с влиянием Сталина, Майский не только не преувеличил, а скорее даже преуменьшил роль писателя. И дело тут было не только в том, что в первые военные дни Сталин находился в такой глубокой прострации, что готов был даже начать переговоры с Гитлером, предложив ему (по аналогии с ленинским Брестским миром) отдать Украину и любые другие территории.

Страна вступила в войну в состоянии полной идеологической растерянности. В первые же военные дни в прах разлетелись все идеологические представления и стереотипы, внушавшиеся нам на протяжении многих лет и прочно завладевшие нашим сознанием. Сразу же стала очевидной беспочвенность владевших нами иллюзий — начиная с наивной уверенности, что немецкие пролетарии ни за что не станут стрелять в своих братьев по классу, и кончая столь же наивной убежденностью, что «на вражьей земле мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом».

Выйдя из своей прострации, Сталин потом наспех соорудил вместо рухнувшей в одночасье идеологической схемы другую, призвав на помощь великие тени славных русских полководцев и флотоводцев, в том числе и тех, которые еще вчера третировались как верные слуги ненавистного царского режима. В ход были пущены даже антинемецкие сплетни и анекдоты времен первой мировой войны.

Но это все — позже.

А в первые трагические военные дни волею обстоятельств единственным идеологом страны, вступившей в смертельную схватку с фашизмом, стал Эренбург.

Позже эту роль Эренбурга всячески старались если не замолчать, то смазать. В официозных перечнях выдающихся советских публицистов военного времени имя Эренбурга обычно поминалось вслед за именами Шолохова, Алексея Толстого и Леонида Леонова, хотя для тех, кто еще не забыл 41-й, не было сомнений, что он в этом ряду по праву должен был стоять первым.

Сделав темой своего диплома публицистику Эренбурга, я собирался восстановить попранную справедливость, попытавшись вернуть первому публицисту страны несправедливо отнятое у него лидерство.

О том, что он был не первым, а единственным, об уникальной его роли единственного идеолога в оставшейся без идеологии стране, я тогда даже и не догадывался. Во всяком случае, эту его роль не осознавал. Тем более, что идеология эренбурговских публицистических статей как военных, так и послевоенных лет совершенно меня не интересовала. Интересовала меня их поэтика.

Общим, расхожим мнением об Эренбурге у нас в литинституте (я имею в виду, разумеется, не преподавателей, а нашу студенческую вольницу) было такое.

Считалось несомненным, что он — весьма посредственный романист, совсем никудышный поэт (хотя — хи-хи! — сам прежде всего почитает себя именно поэтом) и совершенно гениальный публицист. При таком раскладе немудрено, что темой своего диплома я сделал именно публицистику Эренбурга.

Но тут надо сказать, что общего мнения насчет того, что Эренбург никудышный поэт, я не разделял. И дело было даже не в том, что многие его стихи («Разведка боем», например) мне нравились. Тема «Публицистика Эренбурга», помимо всего, что было тут уже сказано, особенно привлекала меня тем, что в Эренбурге-публицисте я видел и больше всего ценил Эренбурга-поэта.

В своих публицистических статьях он предстал передо мной и покорил меня именно как лирический поэт. Не только страсть, искренний выплеск чувства, высокий эмоциональный накал говорили о кровном родстве этой его публицистической прозы с лирической поэзией. Он был в этих своих статьях «лирик по строю своей души, по самой строчечной сути».

Ведь что такое лирика? Не тем же отличается лирический поэт от прозаика, что говорит «в рифму», а тем прежде всего, что говорит о себе, о своих чувствах. Он говорит не «Мы», а — «Я». Но это «Я» и означает «Мы», потому что то, что он говорит, касается всех. Выражая как будто только свои, на самом деле он выражает и наши, «всехние», общие чувства.

«Еще недавно я писал в моей комнате. Над моим столом висел пейзаж Марке: Париж, Сена. В окно золотая, розовая, виднелась Москва. Этой комнаты больше нет: ее снесла немецкая фугаска. Я пишу эти строки впопыхах: пишущая машинка на ящике.

Большая беда стряслась над миром. Я понял это в августе 1939 года, когда беспечный Париж вдруг загудел, как развороченный улей. Каждому народу, каждому честному человеку суждено в этой беде потерять уют, добро, покой. Мы многое потеряли, мы сохранили надежду.

Надевая солдатскую шинель, человек оставляет теплую, сложную жизнь. Все, что его волновало вчера, становится призрачным. Неужели он вчера гадал, какой покрышкой обить кресло, или горевал о разбитой чашке? Россия теперь в солдатской шинели. Она трясется на грузовиках, шагает по дорогам, громыхает на телегах, спит в блиндажах и теплушках. Здесь не о чем жалеть! Погиб Днепрогэс, взорваны прекрасные заводы, мосты, плотины. Вражеские бомбы зажгли древний Новгород. Они терзают изумительные дворцы Ленинграда. Они ранят нежное тело красавицы Москвы. Миллионы людей остались без крова. Ради права дышать мы отказались от самого дорогого, каждый из нас и мы все, народ».

Казалось бы, какое дело миллионам людей, оставшихся без крова, трясущихся в грузовиках и на телегах, спящих в блиндажах и теплушках, до того, какая картина висела над его, Эренбурга, письменным столом? До этого Марке, имени которого они никогда не слышали? И даже до Парижа, и до того, что понял он, Эренбург, там, в Париже, в августе 1939 года?

Казалось бы, все эти подробности тут не просто не нужны: они могут даже вызвать раздражение, оттолкнуть от автора тех, кто не только никогда не задумывался над тем, какой материей обить кресло, но и кресла-то никакого никогда не имел. Но вот — не отталкивали, а притягивали. Потому что таково свойство лирики. Искренность лирического самовыражения заражает и заставляет каждого, кто к нему прикоснулся, испытывать те чувства, которые испытывал автор.

Вот об этом я и писал в своей дипломной работе.

Спустя несколько недель после моей защиты в «Литературной газете» появилась большая статья (два подвала), в которой в жизнеутверждающих тонах говорилось о новой плеяде молодых писателей, только что закончивших литературный институт. Героями этого очерка были мои однокурсники — Володя Тендряков, Володя Солоухин, Юра Бондарев, Гриша Бакланов, Женя Винокуров. Два хвалебных абзаца в этой статье было уделено и мне. Вернее, моей дипломной работе. И тут я подумал: а почему бы мне не превратить эту мою работу в книгу?

Социальное мое положение тогда было в высшей степени неопределенное. В той графе моего диплома, куда полагалось вписывать наименование профессии, полученной окончившим высшее учебное заведение, значилось нечто загадочное: «Литературный работник».

В другие времена я, может быть, и с такой странной квалификацией нашел бы какую-нибудь штатную работу. (Скажем, младшего редактора или литсотрудника в каком-нибудь издательстве, журнале или, на худой конец, в многотиражке.) Но в 1951 году — с моим пятым пунктом — об этом не могло быть и речи.

Тем более, что, между нами говоря, быть штатным «литературным работником» мне не очень-то и хотелось, а попробовать написать книгу хотелось очень. Коротенькая реплика из литгазетской статьи решила дело.

Я сочинил заявку и подал ее в редакцию критики и литературоведения издательства «Советский писатель». Заявка моя была принята благосклонно, но дело тянулось. Мне не говорили ни «да», ни «нет». Забегая вперед, — чтобы уж больше к этой теме не возвращаться, — скажу, что в конце концов, после того как Эренбург получил Сталинскую премию «За укрепление мира между народами» (премия эта котировалась гораздо выше обычных Сталинских премий, до Эренбурга ее присуждали только иностранцам), моя заявка была наконец принята: со мной даже собирались заключить договор. При одном только условии: книга должна называться «Эренбург — борец за мир». А это значило, что какое-то — и немалое — место в ней должно быть уделено не только публицистике Эренбурга, но и его романам («Падение Парижа», «Буря», чего доброго даже и «Девятый вал»).

Об эренбурговских романах мне писать не больно хотелось. А тут — умер Сталин, и все перевернулось. Тема «Эренбург — борец за мир» утратила свою актуальность. В общем, никакой книги об Эренбурге я в конце концов так и не написал. Но затянувшийся и кончившийся пшиком мой роман с издательством «Советский писатель» тем не менее сыграл в моей жизни очень важную роль.

Когда роман этот был в самом разгаре, я догадался выпросить у издательства официальное ходатайство в Ленинскую библиотеку, чтобы мне разрешили работать в спецхране.

Выцыганить эту бумагу было непросто: там нужны были три подписи — директора, секретаря парткома и председателя профкома. Были и еще какие-то нудные формальности. Но добыть для меня такую бумагу благоволившим ко мне редакторам было все-таки легче, чем заключить со мной договор. К тому же — дело было чистое: добрая половина эренбурговских книг была изъята из общего пользования. Их нельзя было получить даже в том научном зале, куда не пускали и кандидатов наук: только докторов. В общем, доступ в это святилище я получил. Правила пользования залом специального хранения были суровы.

Во-первых, там не было никакого каталога. Знать заранее, что именно там у них хранится, не полагалось. Заказать книгу, находящуюся в спецхране, можно было, только получив отказ на требование выдать ее в общем или научном зале. Отказы там бывали самые разные. Иногда в бланке отказа значилось, что нужная мне книга «в переплете». Или в отделе редких книг. Или просто — на руках, то есть кто-то ее в данный момент читает. Но иногда в «отказе» стояло магическое слово — «Спецхран». Вот только в этом случае я и имел право заказать ее там, в спецхране.

Кроме этого, там не разрешалось делать никаких выписок из прочитанных книг. Вернее, не разрешалось эти выписки уносить с собой. Все необходимые тебе для работы цитаты надлежало выписывать в специальную тетрадь, прошнурованную, с перенумерованными страницами. Тетрадь эту надо было отдавать кому-то там на просмотр, и только после полученного разрешения можно было вынести ее из библиотеки.

Все эти грозные правила я нарушил чуть ли не в первый же день. Начал с того, что, воровато оглядываясь по сторонам, какие-то — самые крамольные — цитаты стал выписывать не в заветную тетрадь с перенумерованными страницами, а на отдельные листки, которые, — так же воровато оглядевшись, — тут же рассовывал по карманам пиджака: пригодился многолетний школьный и студенческий опыт обращения со шпаргалками. (Впоследствии я убедился, что так делал не я один.)

А без каталога я научился обходиться довольно просто. Читая выданные мне книги, журналы и альманахи, полученные законным образом (после отказа в общем зале со ссылкой на спецхран), я отмечал для себя мелькающие в тех книгах и журналах названия и имена, которым, по моему разумению, только в спецхране и могло быть место.

Так, помимо необходимых мне по теме изъятых из обращения книг Эренбурга («Стихи о канунах», «Хулио Хуренито», «Белый уголь или слезы Вертера», «Виза времени»), я заказал, получил и прочел «Мы» Замятина, «Роковые яйца» Булгакова, «Красное дерево» Пильняка, «Конь бледный» и «То, чего не было» Ропшина (Савинкова) и даже какую-то книгу, в которой рассказывалось о последнем аресте Савинкова и его гибели в тюрьме. (Согласно официальной версии он бросился в пролет лестницы и разбился насмерть.)

Читал я там и книги расстрелянных, изъятых из жизни и из литературы критиков: Селивановского, Воронского, Авербаха, о котором раньше знал только, что он был «литературный гангстер» (так назвал его Асеев в своей поэме «Маяковский начинается»).

Не могу сказать, чтобы все прочитанное было мне интересно. Но, как известно, запретный плод, даже не самый съедобный, всегда сладок.

В иные, уже более поздние времена мой друг Эмка Мандель (Наум Коржавин) рассказал мне, что в его деле, некоторые выдержки из которого ему на Лубянке дали прочесть, в каком-то из полученных на него доносов особенно восхитила его такая фраза: «Интересовался реакционным прошлым нашей Родины».

Вот и я тоже жадно интересовался «реакционным прошлым нашей Родины», глотая без разбору все изъятое из обращения всесильным «Министерством Правды».

Помимо изъятых из библиотек книг Эренбурга, Замятина, Булгакова и Пильняка, читал я в спецхране то и дело мне попадавшиеся статьи Каменева, Зиновьева, Бухарина, Рыкова, Пятакова, других видных деятелей советского государства, объявленных врагами народа.

|

Началось с предисловия Бухарина к эренбурговскому «Хулио Хуренито». Потом — в одном из журналов — мне попались знаменитые бухаринские «Злые заметки».

И тут я понял, что из журналов и альманахов, попавших в спецхран, статьи «врагов народа» не изымались. И стал — уже не прицельно, а подряд — заказывать журналы, ловя крамолу уже не на удочку, а, так сказать, широким бреднем. И с жадностью глотал все, что попадется. Несколько раз мне попались даже какие-то статейки самого Троцкого. А однажды, заказав — так, на всякий случай, не ожидая найти в ней ничего особо интересного, — брошюрку с унылым, казенным названием «К вопросу о политике РКП(б) в художественной литературе», я обнаружил в ней прямо-таки золотые россыпи крамолы. К величайшему моему изумлению оказалось, что на этом совещании в ЦК РКП(б), посвященном политике партии в художественной литературе (1924 год), главные вожди тогдашней РКП — Троцкий и Бухарин — со всей решительностью и даже не без некоторого изящества оборонялись от навязываемой им рапповцами идеи партийного руководства литературой.

Запомнилась блестящая реплика Бухарина:

— Какое дворянское политбюро давало указания Пушкину?

Троцкий тоже оказался на десять голов выше наседавших на него рапповцев. Это, правда, меня не удивило. А удивило то, что длинная его речь была выдержана совсем не в партийно-держимордовском, а тоже, как и у Бухарина, во вполне либеральном духе.

О том, что Троцкий был блестящим оратором и талантливым публицистом, я слышал от многих. Помню, тогдашний мой дружок Илья Зверев с восторгом пересказывал мне блестящее, как ему казалось, высказывание Троцкого о Бабеле. «Бабель глядел на революцию в упор, — сказал будто бы Лев Давыдович. — Но революция была так велика, а он так мал, что увидеть ему удалось только ее половые части».

— Сказано обидно. Пожалуй, даже несправедливо, — говорил Илья. — Но, согласись, блестяще.

Я соглашался. И готов был признать талантливость этого художественного образа. Но менее всего я ожидал обнаружить в Троцком либерала. И вот — на тебе! Немудрено, что в моем интересе к «реакционному прошлому нашей родины» интерес к личности Троцкого занимал тогда самое большое, можно даже сказать, главенствующее место.

И вот однажды — то ли в журнале, то ли в альманахе, то ли в сборнике — после выдержки из какой-то статьи Троцкого я обнаружил ссылку на его книгу «Литература и революция». И подумал: если тут, в спецхране, мне разрешено читать отдельные речи и статьи этого главного врага советской власти, значит, я имею право прочесть их и все подряд, коли уж выяснилось, что они были собраны в отдельную книгу. И без долгих раздумий я эту книгу заказал.

Долгих раздумий действительно не было. Но не могу сказать, что, подавая бланк с этим своим заказом, я был так-таки уж совсем спокоен. Некоторую наглость этого моего эксперимента я все-таки понимал. Имя Троцкого даже тогда, в начале 50-х, произносилось (если произносилось) шепотом. Сосед мой, старый большевик Иван Иванович, перечисляя вождей, которых доводилось ему видеть — кого вблизи («вот как тебя»), а кого издали, — называл всех. Но когда случалось ему помянуть Льва Давыдовича, он пугливо оглядывался, словно хотел убедиться, не подслушивает ли нас часом кто-нибудь.

|

Один из моих литинститутских преподавателей, держа в руках том Гомеровой «Илиады» с вырванным предисловием, усмехаясь сказал, что автором этой вырванной с мясом вступительной статьи был Троцкий. Но не Лев Давыдович, а другой Троцкий — Иосиф Матвеевич. Выдрали, однако, его предисловие к Гомеру не по ошибке: те, кто выдирал, прекрасно знали, что это не «настоящий Троцкий», а всего лишь его однофамилец. (И даже не однофамилец, потому что настоящая фамилия Льва Давыдовича, как известно, была не «Троцкий», а — «Бронштейн».) Тем не менее, несчастному Иосифу Моисеевичу (даже не однофамильцу!) пришлось в конце концов поменять свою фамилию: он стал Тронским.

Сам удивляюсь, как, зная все это, я отважился протянуть строгой девушке с комсомольским значком на жакете бланк с заказом книги Троцкого «Литература и революция».

И вот подаю я ей этот свой бланк и вижу, что по мере того как она вчитывается в не шибко разборчивый текст моего заказа, миловидное ее лицо становится все более отчужденным, чуть ли даже не враждебным. Внимательно на меня поглядев, она спросила:

— Какой Троцкий?

Не моргнув глазом, я ответил:

— Лев.

— Минуточку, — сказала она. И ушла с моим бланком в руках.

Ее не было долго. Минут, я думаю, семь или восемь. Но мне эти минуты показались часами. Я мысленно уже проклинал тот злосчастный миг, когда мне попалась на глаза ссылка на эту крамольную книгу. Я уже не сомневался, что вся эта история в самом лучшем случае кончится для меня позорным изгнанием из спецхрана. И даже мечтал, чтобы она кончилась только этим, чтобы не случилось чего-нибудь похуже.

Наконец девица с комсомольским значком (как я теперь уже не сомневался, — безусловная чекистка) вернулась и с каменным лицом сухо объявила мне:

— Нет, эту книгу заказать нельзя.

И тут я почувствовал, как обжигающее дыхание ГУЛАГа, только что обдавшее меня то ли холодом, то ли жаром, отступило.

Позже, вспоминая эту историю, я не раз задавался вопросом: что толкнуло меня на этот дурацкий поступок? Беспечность? Глупость? Беспечным глупцом я к тому времени уже давно не был. Безрассудной смелостью тоже вроде не отличался. У моего друга Эмки я всегда любил такие его строки:

Я тоже «сроду не был слишком смелым». Но, в отличие от Эмки, совсем не знал (по крайней мере — тогда), «что надо делать». Не было у меня и крупицы этого гордого сознания, что делаю то, что делаю, потому что так надо, потому что в этом состоит некий мой долг — перед чем или кем (литературой, которую я сделал своей профессией, или перед самим собой) — неважно.

Что же это было? Задаваясь этим вопросом, я нахожу только один ответ. В одной случайно попавшейся мне на глаза научно-популярной книге я прочел однажды о таком эксперименте, который ученые-биологи вели с крысами.

Они помещали крысу в «дом», разделенный перегородками на несколько «комнат». В одной комнате крысу ждала еда, в другой — питье, в третьей — нечто особо вкусненькое, какая-то, скажем, сладость. А в четвертой, когда крыса совала туда свой нос, ее било током. Ощущение не из приятных. И все крысы довольно быстро ориентировались в этой необычной для них обстановке: с наибольшей охотой совали свой нос в комнату с лакомством, без страха и сомнений — в «комнаты» с едой и питьем. А в «комнату», где ожидал их электрический разряд, один раз сунувшись, больше уже не совались.

Но из сотни (а может быть, из нескольких сотен, сейчас уже не помню) крыс непременно находилась одна, которую, как магнитом, притягивала эта четвертая «комната».

Проводившие этот эксперимент биологи пришли к выводу, что влекло ее туда любопытство. Или, выражаясь более высоким слогом, инстинкт познания.

Вероятно, во мне в те годы, о которых я рассказываю (да и потом тоже), было что-то вот от такой крысы.

«Инстинкт познания» — это, может быть, слишком громко сказано. Слишком высокопарно, что ли. Что ж, я согласен и на первое, более скромное определение: любопытство. Оно тоже тут многое объясняет.

Это любопытство то и дело отвлекало меня от главной темы моих занятий: от Эренбурга. Но я ни на минуту не забывал, что именно Эренбург привел меня в это тайное хранилище, ставшее едва ли не главным моим университетом.

Забыть об этом мне прежде всего не позволял постоянно томивший меня комплекс вины. То и дело я одергивал себя, вспоминая, что делу время, а потехе час. Как-никак, справку для проникновения в спецхран мне дали для того, чтобы я занимался Эренбургом. Именно это было (должно было быть) моим делом. Все остальное было — потехой. В какой-то степени даже развратом.

Я утешал себя тем, что нельзя ведь знать заранее, что из прочитанного может мне пригодиться для будущей моей книги об Эренбурге. Быть может, то, что сейчас мне кажется развратом, в конце концов тоже окажется делом!

Эта граница между «потехой» и «делом» и впрямь была достаточно условной. Но она стала совсем неразличимой, окончательно стерлась, когда я наконец прочел до того неведомую мне главную книгу Эренбурга — его знаменитый роман «Необычайные похождения Хулио Хуренито».

(support [a t] reallib.org)