"Обильная жабами" - читать интересную книгу автора (Кеднам Майкл)

|

Майкл Кэднэм (Майкл Кеднам) Обильная жабами

У меня есть рот. У других есть глаза, красота, всякое очарование - а я получила рот. Лидия, моя красотка-сестрица, расхаживает вокруг и смотрит своими голубыми, как у младенца, глазами на небо, на птичек... смотрит круглыми глазами и млеет. Тупа, как моя левая сиська, но очаровательна, и когда облаченный в доспехи рыцарь слезает со своего боевого коня и заходит в тенек, нетрудно заметить, как он поворачивает голову, провожая Лидию, направившуюся к уткам.

Она лишь на это и годится; домашняя птица, вскормленная черствым хлебом и кукурузой; этой же смесью мы потчуем и гусей.

Когда гусенок подавится коркой, я думаю так: хоть куницам-то бедняжка не достанется. Ну а Лидия со слезами смотрит на дергающегося гусенка, набившего зоб сердцевиной початка; я же хохочу. Здесь за весь день ничего веселого не увидишь; только когда домашняя птица выкинет что-нибудь подобное.

Не знаю, что вы там успели подумать, но ладили мы с ней достаточно хорошо. Думать ни Лид, ни Ма не умели, и я думала за них. Выполняла всю работу и ходила за псами, о которых вы, наверное, слышали: глазища, как ведра, но лисицу выследят, беги она отсюда хоть до Содома. Я поступала так: мелких топила, гончих досыта кормила мясом, сучек в поре кормила, уварив в пасту послед и кровь течки. Они щенились до упора. А потом я рубила их топором, крошила на мелкие кусочки и скармливала псам. Придворные валили со всех сторон, нащупывая в своих карманах флорины. Иногда летом, к вечеру, мой фартук отягощало одно золото самой чистой чеканки - ни монетки серебра. Цену я поддерживала, уменьшая количество брехунов.

Однажды какой-то пес цапнул меня за лодыжку - чуть-чуть, но нога распухла. Мне пришлось остаться дома и следить за тем, как Лид тянет гусей и уток к пруду. Вид согревал сердце: вот она, моя невинная сестричка, сражается со своими милыми пичугами.

С помощью Ма я соорудила припарку и пристроила ее к охромевшей ноге.

А потом окликнула Лидию:

- Возьми ведра из козьих шкур и принеси воды из колодца, да не стой там на тропе, пялясь на парней. Словом, живо туда, живо обратно - и за шитье.

Лид мне поклонилась (а как иначе), и Ма поглядела на нас, как женщина, проклятая знанием и прошлого, и будущего. Нельзя сказать, чтобы она ненавидела жизнь, просто жесткое лицо ее производило подобное впечатление; и когда она входила в комнату, отважные мужчины почему-то отворачивались. Однако у нас с Ма есть чувство юмора - гранитное снаружи, но почти человеческое в сердце.

По правде сказать, я не без слабости: иногда и щенка поглажу или щенной суке кусочек дам из руки. Когда никто не видит. Я искренне признаюсь в своей нежности к Ма и Лид. Я не могу противиться этому теплому чувству.

В то ужасное утро Лид прибежала домой, пыхтя и задыхаясь, шнуровка на ее груди едва не лопалась. Сперва она даже не могла говорить.

Краснота уже сходила с укушенного места, и я попробовала примириться с действительностью.

- Бекки! - выкрикнула Лид. - Мама!

Каждый знакомый слог заканчивался отрыжкой, выбрасывающей к нашим ногам по паре самоцветов. Топазу и рубину, сапфиру и аметисту.

Лид вытошнила весь свой рассказ - изумруд за каждое существительное, алмаз за каждый глагол, кашель был вознагражден чистым золотом.

Ей было неприятно и страшно, однако к концу повествования перед нами на соломе поблескивала целая горка сокровищ.

- Дорогая Лидия, - сказала я, гладя ее по голове. - Это такое испытание для тебя.

Думала я только об одном: кто это мог так жестоко обойтись с бедной Лид. Я лишь наполовину поверила ее рассказу. В этом графстве старухи не сидят без дела около колодцев. К источнику ходят быстро и ловко. Последняя старуха, бездельничавшая возле него, утверждала, что ее младенец только что свалился в воду и утонул, и она, мол, оплакивает его. А самой уже двадцать лет назад пора было забыть о родах. Вовсе свихнулась. Вот мы и сожгли ее.

У нас не принято попусту тратить время на дарованной нам Богом земле; нам некогда произносить всякие здрасьте и до свидания. У нас рты затем, чтобы говорить людям то, что мы о них думаем, и в итоге от Пасхи до Рождества мы чаще всего слышим одно лишь доброе молчание. Если кто-то надевает новые чулки или запевает новую песню, мы встаем и говорим, что прошлогодние чулки были лучше. Или как, мол, нам жаль, что голос ничуть не милее рожи.

Поэтому на улицу я отправилась не за тем, что мне тоже хотелось икать каменьями - с больной-то ногой. Мне дорога была честь собственной родины, и я хотела разыскать эту незнакомку, у которой не было других дел, кроме как портить невинных и безмозглых девчонок.

У колодца не было никого. Одна или две женщины выглянули из-за кустов, заметили, что это я, и спрятались снова. Я по очереди бросила ведра в воду - потому что с испугу и второпях Лид забыла о своем деле; тут-то и объявилась эта ведьма, беззубая и вся в шишках. Обнаружилась она прямо возле меня, потевшей, вытаскивающей полную воды козлиную шкуру с самого дна колодца.

- Дай мне попить, добрая девушка, - сказала эта особа, истинное оскорбление человеческому роду, опровергавшая нашу веру в то, что Господь сотворил людей по образу Своему.

Я слыхала звенящий золотыми монетами отчет Лид об этом приветствии, однако же не могла не поддержать обычаев нашего городка.

- И ты называешь это лицом, старуха? И считаешь, что можно ползать вот так, ясным днем, щериться, словно рана, и щуриться, как свинячья задница? Позволь-ка мне дать тебе один совет...

Я закашлялась, почувствовав в горле комок.

И отхаркнула жабу, блестевшею моей слюной, моргавшую - блинк, блинк - посреди грязи, довольную собой и важную, как Соломон.

- Зачем тебе пить, умойся сперва, - я рыгнула, произведя на свет ящерицу, двух змей и ночную бабочку.

Старуха ухмыльнулась.

- Да я ж тебе шкуру спущу до костей! - пригрозила я, и по подбородку посыпались вниз пауки.

- Да я ж тебя запорю! - завопила я, видя, как шлепаются в пыль сверчки.

- Ты у меня простоишь в колодках на ярмарке до Дня Всех Святых, - заорала я, извергая при каждом слове по червяку.

И тут только вспомнила про манеры, традиционную честность и доброту, которой славится наш городок, откровенную и открытую манеру нашего люда. Нечего сусальничать с этой каргой. И попыталась удавить ее колодезной веревкой, но старуха внезапно исчезла.

После начались недели, полные гнева, бессонницы, горечи. Мама выметала всяких гусениц, сенокосцев, червяков и терпеливо копила гранаты, опалы, камеи и кольца. Я переживала время несчастья. Мне было жалко себя, и выплакивалась я каждый день насухо.

Однажды утром в амбар въехал принц - слухи привели - и с ласковыми словами поцеловал руку бедной Лидии. И взял ее в жены.

- Вы обе будете желанными гостьями. - Улыбнулся нам с Ма принц в шестьдесят четыре зуба.

Свадьбу праздновали три долгих ночи, и все, даже служанки, расхаживали в произведенных Лидией золоте и тиарах. Ма благоухала духами - совсем другая женщина. Я сидела, прикрывшись вуалью, молчаливая, как монахиня.

Как все справедливо, судачили соседки. У поганой и рот проклят, а ласковая и добрая в чести да богатстве.

Однако вскоре шепотки переменились. Купцы разносили с моря на озеро и обратно постыдный рассказ о прекрасной, но слабоумной Лидии, которую королевский сын заточил в башню. Когда слугам отказывало вдохновение, они щипали ее, чтобы Лидия хоть что-то сказала. Теперь она отрыгивала еще больше бриллиантов, жемчужин и янтаря - да без толку.

Хуже, чем без толку. Вы же знаете, что в наши дни гусям дают глотать бриллианты для пищеварения, а золотом вместо свинца заливают щели между камнями шпилей. Серебро теперь идет на подковки сапог. Рубины мелют для наждачной бумаги. Опалами стреляют из рогатки. Одни мостят дорожки топазами, другие сапфирами. И все потому, что Лидия нашептывает каждой ночью своими молитвами целую - в бушель - корзину драгоценных камней; банкиры и менялы их теперь не берут. Муж ее, принц, пребывает в отчаянии, он превратился в настоящую тень.

Ну а я больше не плачу. Щенков своих я распродала и занимаюсь теперь существами более низменными и экзотическими: всяких комаров да чешуйниц я просто давлю и стряхиваю. Головастиков скармливаю гадюкам, саламандр - аспидам. Рожденных мной насекомых я прореживаю - топлю, сжигаю, давлю - и оставляю только самых прекрасных, только самых редких.

На это необходимо время, но у меня его довольно.

Дело мое процветает, я обслуживаю пилигримов, странствующих сквайров, рыцарей, направляющихся ко Гробу Господню. Мои знамена полощутся на ветру: вот гадюка, губительница Клеопатры, а вот змей, бич Эдема, а вот шелкопряд - сокровище Востока... посмотрите, как он ест, посмотрите, как он прядет, посмотрите, как спит.

Монахи становятся в очередь. Посланцы бьются на мечах. Жулики платят, чтобы оказаться в начале хвоста. Ма водит их от клетки к вольеру, показывая злобным - ядовитых пауков, обрученным - бабочек, любопытным - скарабеев и сороконожек... Все они - удивительны.

Мы с Ма собираемся выкупить Лидию - за стрекозу и осиное гнездо. Принц готов продать ее за что угодно - улитку, змеиную шкурку, блестящего мотылька или жабу, чтобы отравлять ее слизью стрелы.

Или, если он предпочтет, за пчелиный рой, воск и яблоневый мед. За бабочку-сфинкса, хамелеона, летучую мышь. Любое животное драгоценнее самоцвета.

Каждую ночь мы закладываем ставни - чтобы не ворвались стрекозокрады, вооруженные золотыми дубинками. Разбойники бродят по большой дороге с ножами, усыпанными изумрудами, дети пускают серебряными тарелками круги по воде. Ни одно живое создание не бывает слишком крохотным и обыкновенным - что детеныш ящерицы, что цирковая блоха, - и нет червяка, в котором не содержится чуда, даже в такой низменной твари, как я, обильная любовью и жабами.

---

Michael Cadnum. "Toad-Rich", 1999.

Перевел с английского Юрий СОКОЛОВ

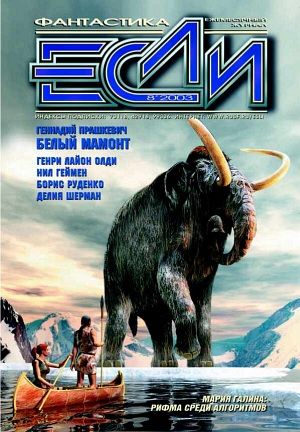

Журнал "Если" N 8, 2003 год.

(support [a t] reallib.org)