"В краю танцующих хариусов. Роска" - читать интересную книгу автора (Олефир Станислав Михайлович)

РОСКА

|

В начале осени я переселился в Лиственничное — таежную деревню-малютку из десяти рубленых избушек. Летом здесь живет бригада косарей, в остальное время это мои владения. В каждой избушке одно окно, дверь, скамейка у крыльца. Окна всех избушек смотрят на реку с таинственным названием Фатума. Вода в ней прозрачная и вкусная.

Неподалеку от избушек возвышаются две поставленные «на попа» цистерны. На ближней нарисована грустная рожица, под нею подписано: «Шурига жмот!». Шурига — это бригадир косарей, а карикатуру на него рисовали дорожники, которым он не дал солярки. Бригадир и в самом деле прижимистый. Он пожалел краски закрасить карикатуру и, когда знакомил меня со своим хозяйством, смотрел не на цистерну, а куда-то в голубую даль. Словно собирался передать мне на хранение и одинокую тучку, как раз проплывавшую над Лиственничным.

Работы у меня немного. Следить, чтобы заезжие рыбаки и охотники не наделали беды с огнем, помогать совхозным шоферам грузить на машины спрессованное в тюки сено, убирать снег с навесов, под которыми хранятся эти тюки.

По соседству со мной в полоске ольховника живет хромой заяц. Он угодил лапой в капкан, каким-то чудом вырвался из него и теперь все железные предметы обходит десятой дорогой. Каждую ночь он является к навесам, собирает оброненные стебельки иван-чая, оставляя на снегу разлапистый след-малик и россыпь коричневых шариков. Меня заяц нисколько не боится. Услышав шаги, ныряет под навес и возмущенно фыркает. Уходи, мол, скорее!

Еще в Лиственничном живут три черноголовые синицы и один поползень. Синицы никакой выгоды от соседства со мною не имеют. Еду они добывают на растущих у реки ивах. А таких деревьев в тайге сколько угодно. Поползень — совсем другое дело. Дверь своей избушки я утеплил мешками, в которых раньше хранился комбикорм. Когда-то мешки побывали под дождем, и на ткани осталась корочка теста. Хотя на мешках написано, что продукция предназначена для крупного рогатого скота, поползню она тоже пришлась по вкусу. С самого рассвета он бегает по двери и стучит клювом. Доски в двери рассохлись, и через щели проглядывает мешковина. Когда поползень садится на дверь, его коготки прокалывают грубую ткань и оказываются внутри избушки. Я несколько раз ловил поползня за эти коготки, затем приоткрывал дверь и брал его в руки. Поползень делал вид, что ему очень страшно. Пищал и больно клевался. Выпущенный на свободу, он минут пять отсиживался на иве, затем как ни в чем не бывало снова принимался гонять по двери.

Стены моей избушки сложены из ошкуренных лиственничных бревен. От времени они потемнели и покрылись трещинами. В этих трещинах любят селиться толстые лесные мухи, угольно-черные жуки-дровосеки, тонконогие комары. Если ранней весной случается теплый день, самые нетерпеливые из многочисленных моих квартирантов выползают на солнечную сторону и дремлют там, выгревая настывшие за зиму тельца. Вечером жуки с мухами торопливо уползают обратно в щели, а комары замерзают и осыпаются на снег. Ни синицы, ни поползень ими почему-то не интересуются. Так бедные комары и лежат, пока их не соберет возвратившаяся из далекой Африки длиннохвостая трясогузка.

Внутри избушки трещин еще больше. Я втыкаю в них гроздья ягод рябины, затейливые сучки, полученные от Шуриги записки-наставления. Из щели, что темнеет над моей кроватью, выглядывает свернутый из газеты фунтик. В нем три дробинки. Две целые, а одна расплющенная. Это память о моей Роске — все, что еще связывает меня с этим удивительным зверем. Три свинцовые сложенные в пожелтевший от времени фунтик дробинки и все.

Я как сейчас вижу ее перед собой. Необыкновенно светлый, словно облитый солнцем, зверь с круглыми настороженными ушами стоит и не мигая смотрит на меня. А над тайгою плывет теплый июльский день, о чем-то своем воркует прыгающий по камням ручеек, где-то сипло кричит кедровка…

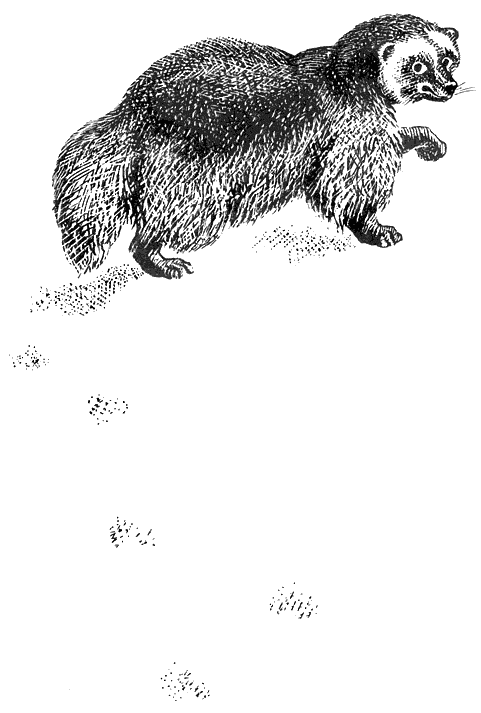

Нет, лучше сначала. О росомахе я услышал в первые же дни пребывания в Лиственничном. До этого я думал, что росомахи никогда не привязываются к одному месту. Зверь-изгой, зверь-бродяга, бежит, мол, и бежит, пересекая распадки и долины, уничтожая на своем пути все живое. Случится олень — съедает оленя, встретится маленькая мышка-полевка — не пожалеет и ее.

Если путь росомахи лежит на север, то остановится она только у Ледовитого океана. Поглядит на вздыбившиеся торосы, покопается в куче выброшенных на берег водорослей и поворачивает обратно. Теперь ее след тянется к богатому красной рыбой и огромными клешнястыми крабами Охотскому морю. И так день за днем, год за годом.

Но оказалось, каждая росомаха занимает строго определенный участок. Эту территорию зверь тщательно охраняет. Регулярно обходит ее, оставляя у границ своих владений «визитные карточки». Для этого росомаха трется животом о кусты, кочки, коряги, выделяя из железы пахучее вещество. Исследовав такую отметку, другая росомаха получает полную информацию о хозяине занятой территории — молодой он или старый, сыт или голоден и даже как отнесется к тому, если, скажем, заглянуть к нему в гости?

Как-то совхозный тракторист Пироговский Митька привез в Лиственничное двух молодых лаек. Собак звали Султан и Люта. Тайга была им в диковинку и вначале очень напугала. От каждого шороха в кустах они трусливо поджимали хвосты и дальше помойной ямы от избушек не отходили. Днем собаки путались под ногами поварихи Любы, ночью забирались под кровать к Пироговскому и до утра не казали носа.

Но вскоре они освоились и устроили в тайге настоящий разбой. Породистые собаки легко разыскивали в траве молодых зайчат, куропачьи и глухариные выводки, а однажды задавили даже матерого глухаря-токовика. Летом глухари линяют и от опасности стараются уйти пешком. Вот один и не уберегся.

С раздувшимися животами являлись собаки домой и, даже не взглянув на приготовившую для них косточки Любу, чинно разваливались у порога Митькиной избушки.

— Нужна ты им со своими объедками, — говорил Пироговский поварихе. — Добрая собака в тайге сама себя прокормит и хозяину пропасть не даст. — И, хлопнув Султана по животу, самодовольно заканчивал: — А ну, псина, признайся этой тете, сколько ты зайчиков сегодня схамкал? Ишь, как тебя разнесло!

В то утро собаки подзадержались и вылезли из-под Митькиной кровати, когда Люба уже приготовила завтрак. Они догнали идущую к Фатуме с пустыми ведрами Любу и, даже не посмотрев на нее, пробежали мимо. Повариха проводила собак взглядом, хотела было окликнуть, но передумала:

— Ну их! Словно волки стали. Даже вид звероватый.

Люба уже зачерпнула воды и сделала несколько шагов по направлению к кухне, как вдруг за деревьями взорвались неистовым лаем собаки. Такого с ними еще не было. Ну гавкнут разок-другой на кого-то из заезжих рыбаков и стихнут. Здесь же зашлись, аж захлебываются.

Люба оглянулась, подняла лежащую у тропы хворостину и заторопилась к собакам.

«Наверное, снова дорожники приехали, — думала она. — Чего это их в такую рань носит?»

Сначала повариха увидела Люту. Та вертелась вокруг одиноко стоявшей лиственницы и лаяла, как заведенная. При этом она не глядела ни вверх, ни вниз, а просто бегала и гавкала. Потом из ольховниковых зарослей вывернулся Султан. Он зло хватил зубами растущий у тропы куст и тут же прыгнул на лиственницу, под которой вертелась Люта. Повариха подняла глаза и обмерла. Метрах в четырех от земли среди частых веток сидела росомаха. До этого девушка видела росомах только на картинках, но сейчас узнала сразу. Небольшая голова с округлыми ушами, толстые лапы, мохнатый хвост. Вот только цвет у нее был совсем не таким, какой могла представить себе Люба. Она считала, что росомахи черные, ну в крайнем случае черно-коричневые, эта же была почти желтая.

Занятый собаками зверь не видел девушку. Он смотрел на лаек и угрожающе шипел. При этом он каждый раз приподнимал верхнюю губу и обнажал белые клыки.

Как-то совхозные косари рассказывали, что росомаха до удивления похожа на медвежонка. Сейчас Люба такого сходства не увидела. А вот на кошку — другое дело. Сидит загнанная на дерево огромная киска и шипит на извечных своих недругов. А те рады стараться. Прямо задыхаются от злости.

— Люта! Султан! Брысь отсюда! Кому говорят?

Росомаха вздрогнула, мгновенно повернулась к Любе и сразу же прыгнула вниз. По пути она зацепилась за ветку, сломала ее и вместе с нею плюхнулась чуть ли не на головы собакам. В мгновенье ока росомаха и лайки сплелись в рычащий клубок. Султан и Люта не уступали росомахе ни силой, ни размерами. Султан был даже выше росомахи, к тому же собаки сражались вдвоем против одного. Свирепея все больше и больше, они совсем не обращали внимания на суетившуюся вокруг Любу. Казалось, участь росомахи решена. Но вдруг случилось что-то непонятное. Раздался пронзительный визг собак, и клубок распался.

Задыхаясь и кашляя, словно ему вдруг перехватило горло, Султан бросился прочь от росомахи и закружил на месте. Люта с жалобным поскуливанием тоже отпрыгнула в сторону, ударилась головой о ствол лиственницы и, спотыкаясь на каждом шагу, словно слепая, побрела к Фатуме. Под лиственницей остались только распластанная на мху росомаха и все еще сжимающая хворостину Люба. Зверь коротко рыкнул, поднял голову и глянул на девушку. Глаза человека и зверя встретились. Но ни ненависти, ни злобы во взгляде росомахи не было. Скорее, она смотрела на Любу как-то растерянно, будто чувствовала за собой какую-то вину.

Девушка присела перед росомахой и участливо спросила:

— Тебе очень больно?

Словно только сейчас осознав, что перед нею человек, росомаха вскочила и опрометью бросилась в чащу…

Султан долго не мог прийти в себя. Беспрестанно кашляя, он то ложился на землю, то принимался тереть нос лапой или просто стоял и тряс головой. Из разорванного уха сочилась струйка крови. Наверное, собаке было очень больно, но вместо того, чтобы пожалеть ее, Люба злорадно сказала:

— Что, кончилась коту масленица? Это тебе не зайчат хамкать. — Она наклонилась к Султану и вдруг учуяла, что от него чем-то пахнет. Кислый чесночный запах был до того резким, что от него запершило в горле и выступили слезы из глаз. Люба поднялась и, недоуменно качая головой, заторопилась на кухню.

Ожидавшие завтрака бригадир Шурига и два косаря к взволнованному рассказу поварихи отнеслись с недоверием. Недавно она приняла за медведя лежащий у дороги выворотень, теперь вот ей привиделась росомаха. Будет она околачиваться возле человеческого жилья! Зимой — еще куда ни шло, но чтобы среди лета? Сейчас ее сюда и палкой не пригонишь.

Пока они спорили, никем не замеченные собаки возвратились домой. Сначала, припадая на переднюю лапу, прихромала Люта, за нею явился и Султан. Они забрались под кровать все еще спящего Митьки и, обиженно поскуливая, принялись зализывать раны. Скоро по избушке поплыл неприятный запах. Митька открыл глаза, повел носом и, легко определив источник зловония, принялся вытаскивать упирающихся собак на улицу.

Он отмывал собак в теплой воде, пускал в ход туалетное мыло и порошок «Кристалл», обливал собак духами «Милый друг» и огуречным лосьоном, но ничего не помогло. Более того, этим запахом пропиталась Митькина избушка и он сам. К вечеру, сопровождаемый ехидными репликами жителей Лиственничного, Пироговский уехал в совхоз. Вместе с ним отбыли и лайки.

Как долго держался запах, струей которого росомаха угостила собак, не знает никто, потому что ни Митька, ни его собаки больше в Лиственничном не появлялись.

А вот росомаха осталась. Правда, к поселку она теперь не приближалась, но бригадир сам рассказывал, что дважды встречал ее по дороге к Сокжоевьш покосам.

— Она и в самом деле на других не похожа, — говорил Шурига. — Не то чтобы желтая, а какая-то светло-светло-коричневая. Но уж доверчивая — удивиться впору. Метров на двадцать подпустила. Стоит и совершенно спокойно так смотрит. Потом прыг в сторону — и нет ее.

Подозревали, что именно эта росомаха съела четыре низки вяленых хариусов, развешенных трактористами возле палатки. Медведь оборвал бы шпагат, лиса оставила бы объедки, соболю с таким количеством рыбы вообще не справиться. С вечера висела — хвост к хвосту, а утром проснулись — пусто. Одни веревочки остались. Чужих людей не было, зверья же в тайге сколько угодно. На кого хочешь — на того и думай. Подумали на росомаху…

Крупные, чем-то напоминающие медвежьи, следы я впервые встретил через три дня после того, как лег первый снег. Росомаха вышла к Фатуме километрах в двух от Лиственничного, повертелась у берега и направилась в сторону Хитрого ручья. Я долго шел по следу, стараясь узнать, с какой целью она подходила к реке, но так ни с чем и возвратился.

По пути росомаха отыскала обточенный полевками лосиный рог, оставила две желтые метки на выглядывающих из-под снега корягах, собрала перемороженные ягоды с куста голубики. Я давно заметил, что голубика для всех таежных птиц и зверей самая лакомая. На смородину они не обратят внимания, бруснику щипнут всего лишь чуть-чуть, голубику же соберут до последней ягодки. Любят ее и куропатки, и утки, и соболи, и лисицы, глухари так те вообще до глубокой осени на голубичниках пасутся, теперь вот и моя росомаха позарилась.

К куропаткам, что паслись в зарослях ерниковой березки, она не проявила никакого интереса. Так же безразлично отнеслась и к свежей лосиной лежке. Остановилась, переступила с ноги на ногу и пошла дальше.

Через неделю след появился снова. И опять росомаха прошла этой дорогой без всякой видимой причины. Правда, в этот раз она заинтересовалась темнеющими на снегу остатками моего костра. Обследовала горку сизой золы, подобрала остатки завтрака и неторопливо отправилась дальше. След ничем не отличался от предыдущего. Я едва прикрывал его ладонью. Без сомнения, здесь ходит один и тот же зверь. Но почему, приблизившись к реке, росомаха не пытается перебраться на другой берег? Вода с наступлением морозов упала, рядом усыпанный камнями перекат, а она постоит, потопчется и назад.

Здесь меня и осенило. А ведь бродит в этих местах росомаха далеко не случайно. У реки проходит граница ее владений, вот хозяйка и проверяет, не проникла ли сюда другая росомаха? Да и вообще вся раскинувшаяся за Фатумой тайга — ее дом, ее усадьба. А какая хозяйка не стремится знать, что творится в ее усадьбе?

…Наверное, я, мягко говоря, не совсем хороший человек. В зоопарке меня от одного вида запертых в клетки зверей и птиц начинает бить лихорадка. Бродить бы, скажем, топтыгину по горам и долам, копаться в муравейниках да пугать грибников, а его заперли в клетку и радуются, когда он лапу за кусочком печенья, как за подаянием, тянет.

Потом еще и ехидничают: «Сунул я ему гвоздь в булку — не жрет. Разбирается!» Еще больше я выхожу из себя, когда читаю или слышу о диких животных, что живут вместе с людьми. Себе в угоду любители домашней экзотики лишают зверей самого дорогого — Свободы. Запирают в душную и тесную городскую квартиру и умиляются: «Ах, как он нас любит!». Я уже не говорю, что почти всегда эти животные в скором времени погибают от какого-то случая. Тогда эти любители стараются найти оправдание. То милиционер не разобрался да по ошибке застрелил, то с девятого этажа совершенно случайно уронили или просто «сначала играл, потом лег в уголок и умер». Лучше бы сразу убили без всякого лицемерия. Благородней все-таки.

Но вот иду по следу росомахи и сам же мечтаю: «Хорошо бы иметь ручную росомаху! Куда я — туда и она. Красивая, сильная, послушная. Все понимает с полуслова. Приеду в совхоз, а вместе со мною эдакая зверина! Знакомые от удивления и зависти обмирают, дети толпой бегут. А мы следуем себе, словно так и нужно. Или вот тайга. Нужно — я ее в магазин за свежим хлебом или на почту за письмами пошлю. Я бы ее за это кормил сколько душе угодно. Почему она не понимает, что со мною ей было бы лучше и надежнее?».

Конечно, все мои мечты-планы сплошной бред, но все равно думается вот так.

А что, если и на самом деле познакомиться с росомахой? Взять да и прикормить зверя. Правда, мясом или рыбой я не особенно богат, но собрала же она мои объедки у кострища. Съела все до последней крошки, даже бумагу, в которую я заворачивал бутерброд, проглотила.

В кладовой у меня целая наволочка овсянки. Как-то Шурига решил кормить косарей овсяной кашей на молоке и закупил килограммов тридцать крупы. Но с молоком у него вышла промашка. Сенокосные угодья от совхоза далеко, дорога к нам трудная. Пока довезут молоко, из него уже получилась простокваша. Так и осталась овсяная крупа без дела. Возьму и заварю Роске каши. Пусть питается на здоровье. А сдабривать буду рыбьим жиром. Этого добра у Шуриги целая бутыль. Как она попала к бригадиру, стоит рассказать особо.

В прошлом году два заезжих парня решили заняться пушным промыслом в верховьях Фатумы. Места там богатые. Есть соболь, белка, горностай, встречаются лисицы и норки. Наняли они вездеход, завезли все необходимое и начали охоту. И надо же им было в самый первый день промысла наскочить на свежий медвежий след. Медведь был небольшой и наверняка довольно мирный. В поисках места под берлогу он бродил по тайге, заглядывая под завалы и выворотки.

Решив, что запас медвежатины будет как нельзя кстати, охотники зарядили ружья пулевыми патронами и, прислушиваясь к каждому шороху, отправились по следу. Медведя они увидели по другую сторону неглубокой лощины метрах в ста от себя. Тот стоял спиной к охотникам и что-то вынюхивал. Переглянувшись, медвежатники вскинули ружья и дружно пальнули в ничего не подозревающего мишку.

Ни одна из пуль медведя не зацепила, но напугался он крепко. К тому же медведь не успел разобраться, откуда грозит опасность, и поступил так, как в таких случаях поступают все медведи — развернулся на сто восемьдесят градусов и кинулся удирать своим же следом. С удивительной для неповоротливого на вид зверя скоростью он пересек лощину и вдруг оказался перед охотниками. Один из них успел юркнуть за лиственницу, другой стоял на медвежьем следу и непослушными руками перезаряжал ружье. Увидев перед собою человека, медведь напугался еще больше. Он рявкнул, ударом лапы отбросил охотника в сторону и скрылся за деревьями.

К счастью, медвежьи когти, располосовав грубую кожаную куртку, пиджак и рубашку, оставили на плече охотника лишь небольшую царапину. Однако и ее хватило, чтобы на второй день, прихватив только то, что вместилось в рюкзаки, охотники выбрались на трассу и попутной машиной укатили в Магадан. Брошенные на берегу Фатумы матрацы, мешки с провиантом и даже железная печка вскоре перекочевали в кладовку к запасливому Шуриге. Там же оказалась и пятилитровая бутыль рыбьего жира, которым охотники планировали приманивать к капканам зверей.

Каша получилась наваристая и очень ароматная. Я сам съел несколько ложек. Ничего. Только плохо, что без соли. Но солить никак нельзя. У отведавшего соленой пищи хищника притупляется обоняние. Ведь не секрет, что первобытные люди имели прекрасный нюх. Они не хуже волка или тигра могли учуять по запаху спрятавшегося в кустах оленя. Но со временем человечество пристрастилось к соли и теперь, если кто что и унюхает, то всего лишь, как у соседа пригорели блины или убежало молоко.

Часть каши я выложил рядом с кострищем, часть оставил на большом плоском камне, что лежит у тропы к Лиственничному. Затем намочил в рыбьем жире тряпку, привязал к ней веревку и проложил между кострищем и камнем ароматную дорожку. Как только росомаха отправится обследовать свои владенья, обязательно наскочит на эту дорожку. Тем более, что в прошлый раз она отметила кострище мочевой точкой. Волки, лисицы, росомахи и другие звери в тех местах, где им удалось поживиться, ставят свою отметку. Территория, мол, занята, и нечего здесь другим делать. Получается, что теперь это кострище не только мое, а и росомахино. Наше общее, так сказать.

Съев кашу, росомаха обследует поляну вокруг кострища и наткнется на пахнущую рыбьим жиром дорожку. По этой дорожке она дойдет до камня и таким образом получит еду уже ближе к Лиственничному. В следующий раз я подкормлю росомаху у ивового куста и в конце концов подманю ее к самой избушке.

В первую же ночь к моей приманке явились рыжие полевки. Удивляюсь, откуда у них такая прыть? Ведь ни овса, ни рыбьего жира эти зверьки и в глаза не видели. Но гляди, выели целый угол. Словно всю жизнь одной заправленной рыбьим жиром овсянкой и питались. Прибегали и убегали полевки каждая своей дорожкой. Вот и натропили за ночь добрую сотню строчек-ленточек.

Через два дня кашу отыскали горностай и заяц. Заяц ничего не тронул. Он потоптался у кострища, схрумкал стебелек кипрея и ускакал в ивняковые заросли. Горностай принялся было грызть замерзшую кашу, потом оставил это занятие и направился в гости к полевкам. Узкое и гибкое его тельце легко проскользнуло в нору, и скоро в подземном жилище начался великий переполох.

Одни полевки метнулись в узкие отнорки, в надежде, что горностай туда не пролезет. Другие, более проворные, выскочили наружу и стрельнули в разные стороны. Лишь самая толстая и неповоротливая полевка не успела ни убежать, ни спрятаться и попала горностаю в зубы. Маленький хищник выбрался из норы, унес добычу под корни старой ивы и там съел.

То ли полевки не заметили, как горностай расправился с их соседкой, то ли они давно платят дань этому злодею и принимают его разбой, как горькую неизбежность, — не знаю. Но, так или иначе, они, словно ничего не случилось, в следующую ночь снова собрались у каши и опять выели порядочный кусок.

Через неделю по успевшим запорошиться легким снежком следам горностая примчался соболь. В первую очередь он покопался под старой ивой, разыскивая то ли горностая, то ли его добычу. Затем направился к кострищу и принялся за овсянку…

А росомахи все не было. Я уже начал сомневаться в успехе своего предприятия. Наверное, это была случайная росомаха и задержалась у Фатумы на короткое время. Расстроившись я несколько дней не появлялся у кострища и даже затолкал овсянку и рыбий жир подальше.

Недели через две мы уехали грузить сено на Соловьевские покосы и провозились чуть ли не до ночи. Возвращаясь домой, я шел мимо Фатумы, и сразу же повезло. У самого берега наткнулся на следы моей Роски, как я успел окрестить росомаху. Молодец! Нашлась, бродяга!

У ольховникового куста росомаха остановилась, заглянула в пустое птичье гнездо и направилась прямо к кострищу. Там она подобрала всю кашу, даже снег, что лежал под нею, съела. Затем, без всяких кружений, вышла прямо на дорожку-потаск и вскоре отыскала камень. Там она тоже тщательно подобрала мое угощение и… что это? Роска направилась к дорожке, которую я протоптал, гоняя от Лиственничного к кострищу и обратно. Выйдя на дорожку, росомаха — умница какая! — повернула в сторону Лиственничного. Шла она без опаски. Ни разу не остановилась, чтобы оглянуться или прислушаться. Словно пользовалась этой дорогой всю жизнь.

Не дойдя до моей избушки какой-то полсотни шагов, она легла на снег и долго там лежала. Снег под нею подтаял и взялся коркой. На корке осталось несколько светло-коричневых волосков.

Ура-а! Наша победа! Это она. Та самая, что расправилась с лайками Пироговского. Пришла-таки, красавица, в гости. А я думал, ползимы подманывать придется.

От поселка росомаха уходила торопливо. Расстояние между следами большое, выволок (снег, выброшенный лапой зверя из следа) длинный. Наверное, я, выглянув на улицу, сильно хлопнул дверью. А может, ее вспугнула подъехавшая за сеном машина? Интересно, чего росомаха здесь ждала? Может, прибавки к каше? А может, просто хотела посмотреть на чудака, что ходит по тайге и просто так оставляет на своем следу вкусные вещи.

На второй день должен был приехать Шурига, с которым мы собирались отыскать удобную переправу через Фатуму. В ожидании гостя я поднялся задолго до рассвета. Приготовленная с вечера овсянка застыла и загустела. На этот раз кроме рыбьего жира я пожертвовал Роске банку сгущенного молока. Растопил печку, убрал в избушке и, позавтракав картошкой в шкурках, попросту мундиркой, прихватил ведро с кашей и отправился к кострищу.

Светало. С реки наплывал густой туман. Где-то хрипло кричала кедровка, ей вторил спрятавшийся в заросли ерниковой березки куропач. Было зябко и одиноко. Захотелось домой, на люди.

Через реку перелетел черный длиннохвостый глухарь и опустился на болоте. Он летает туда каждое утро. А ночует глухарь на склоне сопки в гриве высоких лиственниц. Сейчас ему плохо. Уже начались морозы, а снега всего лишь чуть выше щиколоток. Вот и приходится всю ночь зябнуть на студеном ветру.

Этой ночью у кострища побывал соболь. Наверное, ему снова захотелось каши. Я не очень-то радуюсь этому посещению. Тайга вокруг редкая, лиственницы и ивы низкорослые. Если дорогого зверька застанет здесь моя Роска, то ему не поздоровится. Она тоже хорошо лазает по деревьям, а ценный ты или не очень, ей все равно. Лишь бы был вкусным. В давние времена удегейцы съедали мясо добытого соболя, шкурку же выбрасывали или в крайнем случае шили из нее теплые чулки.

На этот раз распределяю кашу по всей тропе. Самую большую порцию оставил метрах в тридцати от избушки. Во мне живет уверенность, что Роска явится ночью. Все куньи — ночные хищники и днем на охоту выходят редко. А здесь еще совсем рядом человеческое жилье. Кто знает, что у меня на уме? Может, я подкармливаю ее кашей из любопытства, а может, давным-давно приготовил заряженное крупной картечью ружье.

Пока я бродил у Фатумы, погода начала портиться. Небо из голубого и высокого стало белесо-мутным и низким. Одна за другой в верховья реки пронеслись две стаи куропаток. За ними пролетел одинокий ворон. Птицы летели низко. В их напряженном полете чувствовалась какая-то тревога. Приближалась непогода. Вспомнив, что с крайнего навеса сорвало ветром толь, я поспешил в дом за молотком и гвоздями.

В избушке тепло и уютно. Домовито клекочет кастрюля. На окне поживкивает проснувшаяся не ко времени муха. Уходить на улицу не хотелось. И сразу же нашлась тысяча причин. Во-первых, сегодня воскресенье, во-вторых, я еще не завтракал, в-третьих — сейчас зима, дождя не будет. Так что ничего с этим сеном не случится.

У меня всегда так. Пока делаю работу — настроения и азарта сколько угодно, могу горы перевернуть. Но стоит чуть залениться — сейчас же появляется куча всевозможных оправданий. Может, это не так хорошо, но ведь и в самом деле, кто дал право гнать на работу голодного человека в его законный выходной?

Вытаскиваю из-под стола ящик с припасами и сажусь у окна чистить картошку. Через стекло хорошо видно опушку тайги, суховерхую лиственницу с сидящей на ней ястребиной совой, излучину Фатумы. Вдоль берега просматривается тропинка, у которой я разбросал кашу для росомахи. Интересно, что она сейчас делает? А что ей делать? Забралась в дупло или вырыла в снегу нору и спит. Недавно по транзистору слушал о том, как из Нарьян-Мара в Киров перевозили только что пойманную росомаху. Везли ее в сколоченном из толстых дубовых досок ящике. Изнутри ящик обили листовым железом. Всю дорогу росомаха рвалась на волю. Она кромсала зубами металл, остервенело грызла доски и, словно почувствовав, что в городе Кирове ее ожидает прочная железная клетка, прогрызла в металле и дереве дырку и убежала в лес. Ей бы сидеть в чащобе, а она, дурочка, отправилась в город. Что ее туда понесло — не представляю. Там росомаху окружили, загнали в крольчатник и принялись ловить. Ее травили собаками, тыкали в зубы палкой, набрасывали на шею петлю. Она с рычанием крошила в щепу концы палок, бросалась на собак, щелкала зубами на подступивших слишком близко людей. Словом, сражалась изо всех сил.

Когда же росомахе подсунули настороженный капкан, она обнюхала его и сразу поняла, для чего предназначена эта безобидная с виду железная штука. Росомаха легла на живот, вытянула лапы и, как ее ни дразнили, не хотела даже шевельнуться. Наконец ее каким-то образом обманули, затолкали в мешок и отвезли на биостанцию. Теперь она, мол, блаженствует в клетке и ей там очень нравится.

Так я им и поверил. Несмышленый зайчонок, в первый же день бравший еду из моих рук, и тот, предпочтя всем благам свободную жизнь, при первой возможности убежал в тайгу. А они такое о росомахе!

А вдруг и за моей Роской кто-то тоже охотится? Поймает и увезет от этих сопок, тайги, быстрой и студеной Фатумы. Может, мне не нужно ее подкармливать? А то приучу ее доверять людям, а они…

Отправив очищенную картошину в воду, бросаю взгляд в окно и вижу… росомаху. Она стоит на тропинке и смотрит в мою сторону. Шурига городил сущую чепуху, уверяя, что росомаха ничуть не похожа на медведя. Не знай я, что по этой тропинке может пройти только росомаха, я бы мог поспорить, что передо мною медвежонок. Забавный, мохнатый медвежонок с потешной мордашкой и любопытными глазами. Такие же маленькие круглые уши, вывернутые внутрь косолапые ноги, чуть горбатая спина.

Так вот ты какая, росомаха Роска! Красивая! И ничего сверххищного в твоем облике нет. Чем же ты насолила людям, что они так тебя ненавидят? Немецкое и французское твое название переводится на русский язык не иначе, как «обжора». Охотники саами, спасая от тебя свою добычу, строили ящик «пурну» или лабаз «луэвь». Североамериканские индейцы, пряча мясо на дерево, обивали весь ствол рыболовными крючками. Но ничего не помогало, потому что все умершее в тайге естественной или насильственной смертью ты считаешь своей законной добычей. А умом и смекалкой ты превосходишь любого живущего в твоих краях зверя. Не потому ли во многих странах истинным владыкой тайги считают не медведя, а росомаху?

Моя гостья обнюхивает горку выложенной у тропы каши и поворачивается ко мне боком. Хорошо вижу темное пятно-«сковороду» на ее спине, длинный и пышный хвост. Бока и голова росомахи светлые, на груди россыпь белых пятнышек.

Обследовав мое варево, росомаха принимается жадно есть. Разгрызая замерзшие куски, она мотает головой, помогает себе лапами, иногда ложится грудью на снег. Раза два она прерывала еду и настороженно оглядывалась по сторонам. При этом ее уши приподнимались, морда подавалась вперед, а ноздри усиленно тянули воздух. Торопливо проглотив последний кусок, росомаха еще раз глянула на мою избушку и, горбясь, побежала вдоль Фатумы.

Это был единственный случай, когда я видел Роску у своей избушки. Больше днем она в Лиственничном не появлялась. А может, во всем виноват я сам, потому что после этого перестал варить для нее кашу и вообще оставлял ей на угощение совсем маленькие порции. Пусть добывает еду сама, а то привыкнет к подачкам, заленится и тогда с ней беды не оберешься.

С другой стороны, наткнувшись на след росомахи у своего поселочка, а затем добившись того, что она приняла мое угощение, я вдруг возомнил, что не смогу подружиться с нею, что она никогда не подпустит меня даже на расстояние вытянутой руки и сколько я ни буду биться, а на большее, чем на мимолетную встречу где-нибудь на берегу Фатумы или вот так через окно, рассчитывать не стоит.

Но вскоре случилось событие, едва не закончившееся для меня трагически, а, главное, приоткрывшее завесу над жизнью росомах, хотя после этого она не стала для меня менее таинственной и непонятной. Во всем виноват Шурига.

Ни с того ни с сего бригадир косарей вдруг вспомнил об оставленном на Сокжоевых покосах имуществе и распорядился вывезти все в поселок. Матрацы, одеяла, подушки, косы, грабли и даже бочки из-под солярки. Кажется, у него назначили ревизию и, чтобы не везти комиссию на покосы, он решил все представить прямо в контору. Как бы сказал в таких случаях сам Шурига: «Если Магомет не идет к горе, то гору везут к Магомету».

От Лиственничного к Сокжоевым покосам километров двадцать, дорога никудышняя, к тому же нужно собирать и укладывать вещи, так что справиться за день — нечего и думать. Свое распоряжение Шурига передал через совхозного тракториста Сережку Емца, что явился в Лиственничное на тракторе с санями. Невысокий краснощекий крепыш с усами, как у запорожского казака, и хорошо заметным брюшком — он с самого рождения живет на Колыме. Сын бродяги, Сережка унаследовал характер отца и в свои неполных тридцать лет успел поработать оленеводом, охотником, старателем и наконец попал к нам в бригаду. В тайге он человек не новый, поговорить любит, да и я соскучился по людям, и мы, пока доехали до покосов, наговорились до боли в скулах.

Летом здесь жило звено косарей. Два человека в землянке, остальные в вагончиках. Здесь у них баня, навес под столовую, мастерская и даже маленькая пекарня. Сначала жили все вместе, потом что-то там не поделили, и эти двое решили поселиться отдельно. Облюбовали за ручьем поляну, выкопали бульдозером глубокую канаву и накатали сверху бревен. Получилось довольно просторное жилье. Я однажды в нем ночевал. С одной стороны, как будто даже лучше, чем в вагончике. Ночью тепло, в жару прохладно, комары не залетают. Но, с другой стороны, слишком уж тихо. Обшитые досками земляные стены не пропускают ни единого звука. Не то что птички, трактора не услышишь. А ведь в тайгу за тем и рвешься, чтобы слушать ее. Такую же вот тишину можно организовать и в подвале где-нибудь среди поселка.

За весь путь ничего, кроме стаи куропаток, мы не встретили. Следов тоже было мало. Вдоль колеи набегал заяц, раза два дорогу пересекли олени да еще на самом въезде в Сокжоевы я обратил внимание, что весь снег у ручья истроплен каким-то зверем. На самом берегу ручья косари устроили коптильню для рыбы и то ли выплеснули рассол, то ли у них протухла рыба и ее тут же выбросили, а какой-то зверь унюхал и решил поживиться. Следы глубокие, мне даже показалось, что это работа медведя, хотя по времени ему пора давным-давно спать в берлоге. До вагончиков оставалось совсем немного, и я хотел было попросить Емца, чтобы остановил трактор, мол, посмотрю, кто там копался. Да как на грех, в это же самое мгновенье тракторист заметил глухаря. Крупный, черный петух пролетел над сопкой и уселся на лиственницу по другую сторону ручья. У Сережки, конечно, никаких лыж. Да и зачем они ему, если у него трактор? Он зарядил ружье, схватил мои лыжи и зашлепал к ручью. Я попросил его, чтобы он глянул, чьи там следы у коптильни? Сережка чуть покружил на берегу, пару раз наклонился и наконец крикнул:

— Лиса ходила! И еще росомаха! Давай к вагончику, кипяти чай, я быстро.

Он и на самом деле вернулся минут через двадцать. Глухарь не подпустил охотника на выстрел, снялся и улетел к реке. Приготовили обед, чуть отдохнули и принялись за работу. Вещей оказалось больше, чем мы думали. Пришлось нашивать борта и обчаливать все тросом. Пока Сережка возился с санями, я решил пройтись к землянке. До нее немногим больше двух километров. Для трактора минутное дело, но как раз на пути гнилой ручей и переехать трактором никак нельзя. Вернее, переехать можно, но сразу же на траки намерзнет лед и его придется до седьмого пота сбивать кувалдой. Решили, что поценнее, перенесем на плечах, а остальное пусть лежит до следующего сенокоса.

Подыскивая места, где снег поплотнее, я, то прижимаясь к ручью, то забираясь в густой лиственничник, в каких-то полчаса дошел до землянки. Уже показалась торчащая из заснеженной крыши труба, когда я вдруг наткнулся на совершенно свежий росомаший след. Зверь тоже шел вдоль берега, стараясь держаться у самой воды. Здесь снег проваливается не так сильно, к тому же местами ручей замерз и можно передвигаться по льду. Я сразу обратил внимание, что с этой росомахой не все ладно. Три лапы у нее нормальные, и в оставленных на снегу отпечатках все на месте. Пальцы, когти, подошвы, пятки. А вот задняя правая нога вместо похожего на цветок оттиска оставляет в снегу небольшую ямку. Может, росомаха попала в капкан и оставила там всю ступню, а может, такая от роду.

Я сразу же забыл о землянке и торопливо отправился по следу. Скоро росомаха перебралась по льду на другой берег, и здесь ее след пересекся со следом еще одной росомахи. У этой все лапы целые, а отпечатки крупнее. Звери какое-то время покружили у ручья, оставили на припорошенном пне желтые отметки и отправились дальше уже вдвоем. Там, где снег был глубоким, росомахи шли след в след, на выдувах держались рядышком.

Кто же они? Соседи по охотничьим участкам? Супружеская пара? Или все значительно проще: одна из росомах попала в беду, а вторая ей сочувствует? Подкармливает, помогает добывать еду, при случае защищает. Постойте! А если это мать и ее ребенок? Родной сын или дочь? У волков, если один из щенков родится слабым, волчица довольно долго ухаживает за ним так же внимательно, как и за остальными волчатами. Поит молоком, кормит принесенными с охоты зайчатами, тщательно вылизывает. Но вот малыши подросли, все чаще проявляют свой характер, и в один из дней волчица вдруг начинает вести себя необычно. Она внимательно осматривает играющих возле логова волчат, затем словно спотыкается взглядом на самом слабом из них и замирает. Предчувствуя недоброе, волчонок то скулит, поджимая под себя хвост, то ложится перед матерью на спину, то принимается лизать ей морду. Волчица же никак не реагирует на поведение малыша, просто стоит и смотрит.

Скоро вокруг них выстраиваются остальные волчата. Они тоже возбуждены, повизгивают от нетерпения, скалят зубы, переступают с ноги на ногу. Но вот мать отвернула голову от волчонка, и тотчас вся стая молодых его братиков и сестриц бросается на несчастного малыша, а уже через минуту тот тащит в зубах оторванный хвост, другой лапу, третий катает голову… Я думал, подобное случается и у росомах. Явление само по себе, конечно, очень неприятное, но в нем есть своя логика. Больному и слабому в тайге делать нечего. Но, наверное, у росомах все происходит иначе, а вот как именно, точно сказать трудно.

Так вдвоем росомахи описали вокруг землянки довольно широкую петлю и вышли на дорогу, которой мы сегодня ехали на тракторе. Уже начались сумерки, я снял лыжи и по тракторной колее направился к вагончику.

Сережка лежал на топчане и листал «Огонек». Я выпил кружку чая, чуть посидел у окна, затем прихватил фонарик и отправился за дровами. На улице уже настоящая ночь. Деревья и строения почти не угадываются в темноте, зато журчание ручья стало намного явственней. Где-то за сопками всходит луна, и небо в том месте чуть светлее. Дует легкий ветерок, лицо пощипывают колючие снежинки. Я подошел к поленнице, включил фонарик и вдруг увидел медвежий след. Совсем недавно, может, всего лишь день тому назад у поленницы побывал медведь. След не так чтобы очень крупный, но самое главное, весь снег под ним пропитан кровью.

Почти бегом возвращаюсь в вагончик, поднимаю Сережку и с ружьем наготове идем по медвежьему следу. Зверь обогнул баню, потоптался возле столовой и направился к темнеющей у тропы железной бочке. Одно дно поставленной «на попа» бочки вырезано. Перед самым отъездом косари сообразили спрятать в нее макароны, крупы и пятилитровые банки с маринованными помидорами. То ли они боялись, что их продукты испортят мыши, то ли просто спрятали от заезжих охотников. Первый же ветер сорвал обрывок толи, которым бочка была прикрыта сверху, и всю осень на припасы косарей лил дождь. Потом наступили морозы, банки полопались и выщерили из оставшегося от продуктов месива острые обломки. Вчера ночью медведь пытался добыть из бочки еду и порезал лапы. На ржавых боках длинные потеки крови, снег тоже набряк от нее.

От бочки направляемся к коптильне и удостоверяемся, что медведь рылся и там. Есть, правда, следы лисицы и росомахи, но их совсем немного. А вот медведь вспахал берег ручья до самой воды.

Сережка Емец, конечно, в большом конфузе. Он разводит руками и пытается доказать, что там, где он смотрел, и в самом деле натропили лисица и росомаха. Потом вдруг делает вид, что искренне удивлен, до чего же похожи между собой следы этих зверей. Бывает, мол, опытные медвежатники путаются.

Интересно, куда этот медведь девался? Ушел в тайгу или бродит где-нибудь неподалеку? Для острастки Сережка пару раз стреляет в темное, беззвездное небо, затем набираем дров и возвращаемся в вагончик.

Не спали до полуночи. Пили чай, читали, просто лежали и разговаривали. И все время прислушивались, что делается за окном. Не треснет ли сучок, не скрипнет ли снег?

Утром решили не торопиться. Сначала еще раз прошлись по всем медвежьим следам, а когда проложенная зверем тропа направилась к покосам, завели трактор и поехали по ней.

Медведь по очереди завернул к трем стоящим на старой вырубке стогам, под одним даже немного покопался, затем направился к ручью. Кровь из порезанных лап почти не выступает. Только в том месте, где медведь перебирался через ручей и проломил лед, она густо выкрасила весь закроек.

Я оставил Емца возле трактора, а сам перебрался на другой берег и пошел к землянке. Сережка порывался идти вместе со мною, но у нас только одна пара лыж, без них он будет только мешать. Дверь землянки зияет черным провалом. На подходе стишаю шаги, внимательно прислушиваюсь к каждому шороху и во все глаза смотрю вокруг. Все бы хорошо, но на оттепель снег так распелся под лыжами, что, наверное, слышно на всю тайгу.

Вот впереди какой-то след. Росомаха! Нет, две. Снова та же пара. Шли след в след, и ямка от культи почти неприметна. Росомахи проследовали за медведем совсем немного и свернули к полоске запорошенного снегом ольховника. Медведь же направился прямо в землянку.

Я хотел было бежать за Емцем, но вдруг увидел новый след. Снова прошел медведь, только теперь в обратном от землянки направлении. Этот след совершенно свежий, прямо парной. Ночью была небольшая пороша, она легла везде тонким налетом, на медвежьем же наброде ни пылинки. Поддеваю отпечаток медвежьей лапы рукавицей и пробую приподнять, но тот разваливается на куски. Зверь прошел часа два тому назад, примятый им снег не успел даже схватиться.

Обхожу землянку по широкому кругу, удостоверяюсь, что никого в ней нет, и, сняв лыжи, не без опаски переступаю порог. Сорванная дверь валяется на полу, за оставшимися от петель гвоздями клочья бурой шерсти. Кричу: «Эге-ге-ей! Живой кто есть?» и, затаив дыхание, прислушиваюсь, затем начинаю осторожно спускаться в землянку. Там пустыня. Стол, нары, скамейки разломаны в щепу. Везде клочья ваты, тряпки, перья. В углу у самого окна лужа крови. Ее очень много: разлилась по доскам, залила щели, застыла на плинтусах. В нее вмерзли клочья шерсти, мелкие щепки, клочья ваты. Всего какую-то минуту рассматриваю все это, затем мне вдруг становится до невозможности муторно и я почти бегом выскакиваю наружу.

Значит, вчера, когда я направлялся к землянке, медведь был здесь. Если бы я не занялся росомахами, мог влететь голодному и злому зверю в лапы.

Свинья и брехун этот Емец! Трепался, что два сезона работал штатным охотником, сам же медвежий след не отличит от росомашьего. Наверное, за это его из охотников и поперли.

Чакая стальными гусеницами, подминая под себя то кустик ольховника, то молодую лиственничку, наш трактор катит по снежной целине. Чего бы это ни стоило, нужно догнать и убить медведя. Сейчас декабрь, все нормальные медведи давно сосут лапы в своих берлогах, а этот — шатун. Не дай бог, наткнется где-нибудь на человека. В прошлом году такой же вот зверь явился на лесоучасток и напал на лесорубов. Подняли на ноги всех охотников, дня три над тайгой летали на вертолете и только через неделю убили. Интересно, что, расправившись с лесорубами, медведь ушел километров за сто в глубь тайги, потом вернулся назад и его настигли рядом с лесоучастком.

Мы с Емцем долго ломали головы, но ничего лучшего придумать не смогли. У нас одно ружье, и к нему всего лишь два пулевых патрона. К тому же трактор в любую минуту может засесть в какой-нибудь канаве или провалиться в болото. Угробим машину, а до совхоза километров сто тридцать. Попробуй добежать. В то же время откладывать никак нельзя. Шатун есть шатун — страшнее его в тайге ничего не бывает. Отыскали старый аккумулятор, отлили из его свинцовых пластин десяток пуль, и Сережка заунывным голосом провозгласил:

— У нас как в Чикаго: в воскресенье соревнование любителей ходить по карнизам, в среду похороны победителей. Поехали, что ли?

Оставив землянку, медведь пересек ольховниковую гриву и направился вдоль заросшего чахлыми лиственничками болота. Одну за другой вспугнули две стаи глухарок. К зиме глухари разделяются. Петухи держатся в одних стаях, глухарки — в других. Первые — черные, здоровенные, вторые — серые и раза в два мельче. Если кто не знает, ни за что не поверит, что и те, и другие, возможно, даже вылетели из одного и того же гнезда.

Глухарки доверчивей петухов, садятся на деревья метрах в двадцати от нас и улетать не торопятся. Сережка хватается за ружье и принимается уверять меня, что сейчас медведю на всякую стрельбу наплевать, и вообще, он уже далеко отсюда — ничего не видит и не слышит.

Меня же занимает совсем иное. Впереди нас по медвежьим следам идут две росомахи. Это все та же пара, что кружила около землянки. Что им от медведя нужно? Может, надеются, что косолапый добудет какую-нибудь поживу и им перепадет с медвежьего стола? А может, ходят следом и ждут, когда сам добытчик протянет ноги? Вот уж действительно — санитары! Бедный мишка. Холод, голод, лапы изрезаны в кровь, а здесь еще эти попутчики.

Росомахи, и вправду, не отходят от медвежьего следа ни на шаг. Вот он потоптался у похожего на морскую звезду выворотня — росомахи тоже потоптались, заглянул под гривку высокоствольных лиственниц — и они следом.

Сразу за болотом началась такая густая тайга, что напрямую трактору не пробиться. Пришлось искать объезд. Проехали с полкилометра и снова остановка. На этот раз уперлись в глубокую лощину. В половодье здесь бежал ручей, навалил гору деревьев, и не то что на тракторе, пешком перебраться трудно.

Посоветовавшись, выбрались из кабины и отправились искать удобное для переправы место. Снег под деревьями неглубокий, к тому же довольно плотный, без лыж идти даже лучше. Я снял их, прислонил к лиственнице и, ступая в следы Емца, поторопился за ним.

Впереди росомашья тропа. На этот раз прошла одна росомаха. Та, у которой целы все лапы. Тропа спускается в лощину по крутому откосу и исчезает под кучей вырванных с корнями лиственниц.

Пока я ее рассматривал, Емец с ружьем в руках ушел далеко вперед, теперь обернулся и машет рукой. На его лице восторг. Кажется, там что-то случилось. Спотыкаясь, бегу к нему и замираю рядом. Под нами совершенно чистое от кустов и деревьев дно лощины. Лишь одинокая лиственница маячит на склоне да кое-где из-под снега выглядывают большие серые камни. Снег в лощине выбит донельзя, везде клочья шерсти, пятна крови, какие-то ямы. У корней лиственницы лежит обрывок чьей-то шкуры.

Выхватываю у Сережки ружье и стреляю вдоль лощины. Звери часто затаиваются возле своей добычи и набрасываются на всякого, кто посмеет к ней подойти. А то, что на дне лощины кто-то кого-то убил, — ни у меня, ни у Сережки не вызывает сомнения. Тотчас со стоящего неподалеку дерева взлетают два больших черных ворона. Сидели совсем рядом, а мы не заметили. И смотрели-то, кажется, во все глаза.

После меня, целясь воронам вслед, стреляет Сережка, потом снова я. Все тихо, лишь издали доносится гнусавый крик напуганных воронов. Никакой засады, конечно, нет. Оставляю Сережку с ружьем сторожить меня, а сам спускаюсь в лощину.

Погиб медведь. Под лиственницей большой кусок его шкуры и хребет из семи позвонков. Больше ничего, кроме клочьев шерсти и пятен крови, нет. Вверх и вниз по лощине разбегаются росомашьи тропы. Я насчитал их больше десяти. Где-то в конце их спрятаны останки медведя. Вот это прыть! Каких-то четыре-пять часов тому назад этот медведь брел по тайге, а сейчас от него почти ничего не осталось.

Росомахи действовали вдвоем. Наверное, они сторожили этого медведя не один день, потому-то и кружили у землянки. Теперь вот настигли.

Сережка взялся было искать спрятанное мясо, чтобы отведать медвежьего окорока, но я отговорил. Наверняка, медведь был болен, иначе давно бы спал в своей берлоге. Мы еще немного побродили по лощине, затем возвратились к вагончикам и через час укатили в Лиственничное.

Сережка переночевал у меня и на рассвете потащил набитые Шуригиным добром сани в совхоз. Я проводил его до самой наледи, возвращаясь, завернул к реке и сразу же обнаружил следы Роски. Она подошла к Лиственничному со стороны Фатумы, по льду перебралась на этот берег, съела приготовленный для нее кусок рыбы и, оставив у тропы желтую отметку, возвратилась назад.

Я долго вертелся вокруг ее следов, пытаясь определить, не их ли видел на Сокжоевых покосах? Но ни к какому выводу не пришел. Может, я неважный следопыт, а может, и вправду следы всех нормальных росомах похожи между собой.

Возвратившись в избушку, послушал «Спидолу», затем подхватился и начал укладывать рюкзак. Чего это я на самом деле? Здесь такой случай, а я лодыря праздную. Прямо сейчас отправлюсь Роскиным следом и все разведаю. Если на Сокжоевых покосах была она, то к самой лощине и выведет. К вечеру запросто буду там, переночую в вагончике, а утром сюда. В случае чего скажу Шуриге, что ходил проверять стога. Он сам наказывал заглядывать почаще, а то дикие олени за ползимы оставят от них одни остожья.

Уложил продукты, фонарик, топорик, свечи. Проверил, в кармане ли спички. Кажется, все нормально, можно идти.

Придерживаясь Роскиного следа, по льду перешел Фатуму и заскользил вдоль берега. Роска шла спокойно, почти нигде не останавливаясь. Не дойдя до дороги, на которой хорошо виднелись следы нашего трактора, она остановилась, чуть потопталась на месте и направилась параллельно ей. Местами след приближался к дороге чуть ли не вплотную, но даже на обочину она не ступила ни разу.

С каждой минутой я утверждаюсь в мысли, что моя Роска и та росомаха — один и тот же зверь. Но в то же время растет и недоумение. Зачем ей было идти за моими подачками в такую даль, если у нее в лощине спрятан целый медведь? Странно и непонятно. И еще: почему она не водит за собой ту, хромую? Не доверяет мне? А может, ей?

У сучковатой валежины развел костер, вскипятил чай, поджарил на огне кусочки сала. Когда завтракал, вдруг подумалось, что теперь и Роска будет тоже заворачивать к валежине. И это кострище тоже станет для нас общим.

Наконец впереди показалась лиственничная грива. Сразу за нею и будет та лощина. С каждым шагом тайга все гуще, деревья в ней все выше. Везде на ветках снежные комки. Словно это рассевшиеся на отдых белые куропатки. По стволам лиственниц зашуршал неугомонный поползень, где-то закричали дятел, желна, и тотчас над головой пронеслась стайка чечеток.

В тайге птицы живут островками. В каком-то километре отсюда я не встретил и единой, здесь же их сколько угодно.

Скоро в Роскину тропу вплелись два новых следа. Один принадлежит лисице, другой росомахе. Росомаха знакомая. Это та, хромая. А откуда лисица? Хотя почему же? Ведь у коптильни мы с Емцем видели точно такие следы. И там, среди отпечатков лап медведя и росомахи, прошлась аккуратная лисья лапка. Тогда я подумал, что лисица там оказалась случайно. Оказывается, на самом деле все далеко не так просто.

Минут через пятнадцать звериная тропа привела меня к лощине, чуть выше того места, где погиб медведь. Хотя хорошо знаю, что его давно нет в живых, и даже видел остатки медвежьей шкуры, но все равно на душе зябко. Стараясь ступать как можно тише, приближаюсь к обрыву и заглядываю на дно лощины. Медвежья шкура и позвонок исчезли, словно их никогда здесь и не было. Только клочки бурой шерсти шевелятся на легком ветру.

Мое внимание привлекает возня собравшихся на лиственнице синичек. Перевожу туда взгляд и сразу же замечаю застрявший между веток крупный ком. Чуть выше еще один. Могу спорить на что угодно, всего этого позавчера там еще не было. Мы-то с Сережкой Емцем осмотрели вокруг каждый сучок.

Спускаюсь в лощину, подхожу к дереву вплотную и ясно вижу, что на ветках лежит медвежья голова. Рядом с нею кусок мяса раза в два больше этой головы.

Наверное, в тот раз росомахи прятали свою добычу от воронов и, естественно, лучшего места, чем пустоты под поваленными деревьями, найти не могли. Но явилась лисица и поставила росомах перед сложной проблемой. На земле их припасами может полакомиться лисица, на деревьях вороны. Но у патрикеевны-то аппетит куда больше, вот они из двух зол и выбрали меньшее.

С половины зимы сено стали возить тракторами. Прицепят к трактору сани, навалят целый стог сена и везут в совхоз. Обычно в такой рейс отправляли три-четыре трактора. Кроме трактористов и грузчиков с ними выезжали и совхозные охотники. Это же здорово — прокатиться в теплой кабине за сотню километров в глубь тайги! По дороге погоняют глухарей, куропаток, а там, глядишь, поднимут лося или табунок оленей.

Сначала сено выбирали с ближних покосов, но вот подошла очередь Сокжоевых и вся эта армия нагрянула ко мне в Лиственничное. За день до этого приезжал Шурига и предупредил меня, что в Родниковом распадке вышла наледь, вот-вот перекроет дорогу, и из-за нее мне недели две-три придется позагорать в одиночестве.

Я поужинал и перед тем, как забраться в постель, вышел на улицу посмотреть погоду. К ночи мороз усилился. Предвещая ясный день, на небе высыпали крупные зеленые звезды. Млечный путь протянулся через все небо и ушел куда-то за сопки. Раскаленный пятидесятиградусным морозом снег излучал матовое сияние. Облитые этим сиянием закостенелые лиственницы жались к стылой земле, и мне было жаль их. Не верилось, что в этой почти космической стыни есть что-нибудь живое. Молчит когда-то шумливая тайга, спрятались под снежное одеяло кусты кедрового стланика, ушла под ледяной панцирь звонкоголосая Фатума. Извивающееся среди тальников русло реки кажется широкой дорогой, и наоборот — дорога сейчас донельзя похожа на небольшую речку.

Над тайгой плывет тишина. Только изредка потрескивают, я бы сказал, даже покрякивают, деревья, да в глубине избушки о чем-то поет транзистор.

Неожиданно слышу какой-то рокот. Кажется, вездеход. Недавно сюда заезжали охотники из Магадана. У них две лицензии на лосей. Я напоил охотников чаем, пригласил переночевать и вообще встретил по всем правилам таежного гостеприимства. Но на вопрос, есть ли где-нибудь неподалеку лоси, схитрил. Сказал, что раньше здесь бродили лось, лосиха и малыш-лосенок, но на прошлой неделе их обстреляли приезжавшие за сеном шоферы и напуганные звери куда-то ушли. Я, мол, только вчера обследовал почти всю долину и не встретил ни одного свежего наброда. На самом деле лосей никто не трогал и они всей семьей держатся километрах в пяти от Лиственничного. Там у них лежка на лежке. Я даже удивляюсь, как они могут прокормиться на таком островке?

Вездеходчики посетовали, что теперь им придется пробиваться к самой Буюнде, и укатили. Сейчас, наверное, возвращаются.

Шум мотора на какое-то время стих, затем взорвался мощно и властно. Нет, это не вездеходчики. Скорее всего работает трактор, да к тому же не один. За сеном едут. Может, наледь отступила или Шурига нашел объезд.

Тороплюсь в избушку. Нужно ставить на огонь все три чайника, растапливать печку в бригадирской. Всем прибывшим в моем жилье не разместиться.

Минут через двадцать у реки появляется цепочка огней. Набрасываю куртку и тороплюсь навстречу. Все-таки я здесь хозяин, и долг вежливости требует встретить гостей у ворот. Трактора, пощелкивая разболтанными траками, проплывают мимо меня и заворачивают в Лиственничное. За каждым трактором широкие и длинные сани.

Пропустив последний трактор, какое-то время стою и смотрю на опустевшую дорогу, затем возвращаюсь в избушку. Там полно людей. Одни скромно жмутся у порога и глядят на все удивленными глазами. Это новички, и таежное житье-бытье им в диковинку. Другие ведут себя более чем уверенно. Тот подкладывает в печку дрова, тот разливает по кружкам чай. Высокий горбоносый парень успел снять валенки, забраться с ногами на мою кровать и роется в объемистой сумке, извлекая из нее различные припасы. На столе — гора всевозможной снеди: вареные куры, колбаса, сало, три каравая белого хлеба.

Под низким потолком плавают клубы табачного дыма. Все курят. Даже горевшая до этого вполне сносно керосиновая лампа отчаянно коптит.

На дровах возле печки — груда убитых куропаток. На взъерошенных перьях мазки крови. Длинный парень с высоты моей кровати и своего роста первым замечает меня:

— О, начальник явился! Давай к столу. Сейчас перекусим с дороги, а потом уху из куропаток заделаем. Самая вкусная уха из петуха. Вы даже не можете себе представить, до чего уважаю дичь!

Здесь он настораживается, а рыскающая в сумке рука замирает. Горбоносый медленно поворачивается к возившемуся с чайником трактористу:

— Константин, ты чего-нибудь соображаешь? Правильно говорят, если человек идиот, то это надолго. Как ты мог положить патроны вместе с продуктами? — Горбоносый извлекает из сумки четыре патрона в ярко-красной обертке и выставляет их на стол. — Из-за тебя я без такой шикарной шапки остался. Представляешь мое горе, начальник? — Это уже ко мне. — Выныриваем из ложка, и прямо перед нами росомаха. Стоит, как специально, ждет, значит. Я за ружье, а там дробь-пятерка. Мы перед этим куропаток гоняли, ну патроны с мелкой дробью в стволах и остались. Я за патронташ, а там пусто. Хорошо помню, что перед самым выездом сюда четыре патрона волчьей картечью зарядил, ищу-ищу, а найти не могу. Оказывается, этот артист их в сумку с продуктами спрятал. Я весь патронташ по патрону перебираю, а она стоит. Здесь из заднего трактора бегут: «Чего стали?» Она заволновалась, и на ход. Я ее дробью вжарил, а ей такой заряд как пшено. Даже шаг не прибавила.

— Стреляли где? — спрашиваю длинного.

— Да не так далеко. Сейчас за поворотом на Родниковое. Уже темнеть начинало, я даже мушки толком не видел. А что, знакомая?

Киваю головой и тут же спрашиваю:

— Вы ее не ранили?

Тот, что с чайником, пожимает плечами:

— Да кто там ее знает? Я хотел посмотреть, сунулся в снег, а там по шею. Ей-то что? У нее лапы, как лыжи. Раз, раз и подалась.

Мне бы на следующее же утро сгонять к Родниковому и пройтись по росомашьему следу, но я должен был сопровождать трактора на покосы и руководить погрузкой. С другой стороны, что я мог сделать для Роски? Если ее даже ранили, к ней не подступиться. Это же росомаха, а не какой-то там зайчонок.

Наконец, покачиваясь на выбоинах, последний стог уплыл следом за трактором, и я вздохнул свободнее. Торопливо собрал рюкзак и заторопился к Родниковому. Можно было бы подъехать на тракторе, но не хотелось объясняться с трактористами. К тому же боялся, вдруг подумают, что отправился искать чужую добычу. По неписаным охотничьим законам добытый зверь или птица принадлежат тому, кто их ранил, и всякий пожадничавший на чужого подранка рискует оказаться в положении вора. Сразу за Лиственничным встретил стадо оленей. Четыре важенки, бык и тонконогий, очень резвый олененок. Стадом руководила крупная белесая важенка с небольшими аккуратными рожками. Раньше я думал, что вожаком у оленей может быть только сильный опытный буюн, что победил в турнирах всех своих соперников. Оказывается, эту роль чаще всего выполняет старая важенка. Она выбирает пастбище, распределяет места, когда нужно пробивать тропу через снежные сугробы, следит за порядком в стаде. С непокорными она расправляется очень даже просто — бьет рогами. Наверное, ей трудно было бы справиться с крупными поднаторевшими в драках быками, если бы о важенке не позаботилась сама природа. В октябре у буюнов отваливаются рога, и быки ходят комолыми до самой весны. Важенки же носят рога всю зиму. Удивляюсь, почему это олень-самец оказался среди оленух? Обычно на зиму самцы сбиваются в бычьи табуны и держатся в них до самой весны…

Олени вышли на дорогу собирать сено. Раньше у нас коровам заготавливали сено только из диких трав: вейника, пушицы, осоки. Но в прошлом году мелиораторы осушили и раскорчевали большое болото. Теперь на рукотворном поле растут овес и всякие бобы. Конечно, вызревать они не успевают, слишком уж коротко колымское лето, а вот сено получается отличное.

Оленям оно тоже пришлось по вкусу. Теперь они охотятся за каждым оброненным с саней стебельком.

Заметив меня, олени сбились в кучу и застыли с высоко поднятыми головами. Я тоже остановился. Ветер тянул в правую щеку, так что услышать мой запах они не могли. Вот белесая важенка отделилась от табунка, сделала несколько шагов мне навстречу, затем круто развернулась и в один прыжок оказалась далеко за обочиной. Следом бросились все олени…

Место, где горбоносый стрелял в Роску, я нашел легко. На спуске в Родниковое простирающаяся рядом с дорогой снежная целина вспахана глубокой бороздой. Это выпрыгнувший из трактора Константин лез по снегу, проваливаясь в него, наверное, по самую шею. Но надолго духу у него не хватило. За пропаханной им канавой угадывается легкий росомаший след. Надеваю лыжи и выбираюсь на целину. Теперь вижу, что Роскиных следов два. Неглубокий и частый ведет к дороге, и рядом с ним размашистый, убегающего от смертельной опасности зверя. Там, где следы пересекаются, снег исполосован узкими канавками. Эти прочерки оставили вылетевшие из ружейного ствола дробинки. Опустившись на колени, подбираю несколько светло-коричневых шерстинок. Крови нигде не видно. Но вот эти шерстинки утверждают, что выстрел достиг цели.

Сначала росомаха уходила от дороги почти по прямой линии, затем повернула к Родниковому. В тальниках она на какое-то время залегла. Краснеющие вокруг лежки тальниковые веточки хранят следы зубов. С какой стати Роска кусала тальник? Может, ее жгли засевшие в теле дробинки? А это что? Кровь! Почти в центре ложбинки пятно пропитанного кровью снега. Ночью была небольшая пороша, поэтому-то эту кровь я заметил не сразу. Ковыряю ножом снег, нужно узнать, как много крови потеряла Роска. Он пропитан сантиметров на пять, а может, и больше. Многовато.

— Бедная Росочка, тебе очень больно? За что они тебя так?

Поднявшись с лежки, росомаха направилась прямо к разлившейся по долине наледи. Мороз за сорок, и над выступающей из-подо льда водой поднимаются клубы пара. Словно вода и в самом деле горячая.

Там, где прошла Роска, снег уплотнился, пропитался водой и застыл, теперь я могу легко проследить ее путь через долину. Даже по наледи она шла строго по прямой линии. Зачем она туда направилась? Может, хотела отделить себя от охотников водной преградой, а может, там у нее есть логово и она надеется отлежаться.

За наледью долина упирается в крутую заросшую чахлыми лиственничками сопку. У самого ее ската что-то темнеет. Может, это Роска? А если и вправду она? Мороз-то нешуточный, а она ранена. Прилегла отдохнуть и застыла. Как же туда пробиться? Везде гуляет вода, а на мне валенки.

В книгах часто описывают способ, при помощи которого можно ходить в валенках прямо по воде. Для этого советуют на какое-то мгновенье окунуть валенки в реку, затем выставить их на мороз. Сейчас же на валенках образуется не пропускающая никакой воды ледяная корка. Надевай замороженные валенки и хоть всю зиму гуляй в них по болотам и рекам. Только нельзя заносить в тепло, иначе лед растает и придется морозить обувь сначала…

Теоретически выходит здорово, а на самом деле… Во-первых, какой бы толстой ни была ледяная корка, а в воде она растает за четверть часа. Во-вторых, ходить в таких валенках — настоящая пытка, напоминающая инквизиторский «испанский сапог». Я ходил. Однажды зимой, когда до избушки оставалось не больше двух километров, провалился в гнилой ручей. Все правильно, сразу же образовалась ледяная корка и больше никакая вода к ногам не доходила. Но сами валенки закостенели и превратились в… Короче, это расстояние я покорял часа два, а на второй день ходил по избушке, как матрос по качающейся палубе, потому что растянул связки на обеих ногах.

Стою у дымящейся наледи и, напрягая зрение, стараюсь разглядеть, что же темнеет под сопкой? Нет, отсюда ничего не видно, нужно перебираться на другую сторону… Неподалеку от наледи отыскиваю поваленную сучковатую лиственницу и разжигаю под ее корнями костер. Здесь же очищаю небольшую площадку и выстилаю ее мелкими веточками. Лыжи оставлю у лиственницы, к наледи можно пробраться и пешком.

Еще раз оглядываюсь на полыхающий костер и ступаю в воду. У берега чуть выше щиколоток. Кое-где вода успела покрыться тонким льдом. Он гнется, стреляет мириадами трещин, но держится неплохо. Уже с полпути вижу, что под сопкой не Роска, а самый обыкновенный камень, с которого ветром согнало весь снег. Но все равно продолжаю идти. Нужно же узнать, куда подевалась моя Роска.

Наконец берег. Отыскиваю место, где она обкусывала прикипевшие к лапам кусочки льда. На снегу шерстинки и пятнышко крови. Стараюсь внушить себе, что рана не опасная, к тому же крови не так и много.

Поднявшись, росомаха направилась к вершине сопки. С крутых ее склонов недавно сошло две лавины. Может, даже одну из них разбудила моя Роска, потому что ее след проходит как раз по кромке обрушившегося вниз снега. Лезть вверх опасно, да мне и не забраться. Валенки взялись льдом, а здесь такая крутизна, что можно запросто загреметь вниз.

Возвращаюсь к костру, разуваюсь и принимаюсь сушиться…

Через пару часов я уже шагал по дороге, которой увезли в совхоз сено. Тракторы, и правда, сумели обогнуть Родниковое стороной, но и по новой дороге уже гуляет наледь. Так что скоро мне гостей ждать не приходится. Разве что заглянут возвращающиеся с Буюнды охотники.

До вечера просидел в избушке. Читал книжку и поглядывал на тропинку, что тянется вдоль Фатумы. Казалось, еще миг — и на ней появится моя Роска. Даже когда наступили сумерки, не стал зажигать лампу, а пристроился у окна и принялся смотреть на улицу. Луна взошла над тайгой большая и яркая. До самого крыльца протянулась тень корявой лиственницы. Каждая ее веточка четко обозначилась на снегу. Только сейчас обратил внимание, до чего же их много! Словно на снег бросили грубую, густую сеть.

Иногда между окном и луной проплывает облачко идущего из трубы дыма. Тогда по стеклу пробегает тень, словно кто-то заслоняет его рукой. Сейчас все происходящее за окном кажется каким-то нереальным. Как будто там совсем другой мир. В этом мире можно представить что угодно. Гуляющего с вместительным лукошком косолапого медведя, бегущую в гости к бабушке Красную Шапочку, хрустальные сани, на которых Снежная королева мчит в свое королевство. Наверное, все красивые и добрые сказки рождаются в такие вот лунные вечера.

Я ожидал Роску до полуночи, потом лег спать, а утром собрался и ушел к Сокжоевым покосам. Метель давно замела мою лыжню, и легче было бы идти дорогой, но мне почему-то казалось, что там я пропущу что-то очень для себя важное. Снова, как и в тот раз, сделал привал у сучковатой валежины. Помню, тогда я подумал, что теперь Роска всякий раз будет останавливаться у этого места. Тогда я оставил здесь кусочек поджаренного сала. Ни сала, ни веточки, на которую я его нанизывал, у кострища не оказалось. Побывала здесь Роска или какой-нибудь другой зверь — сказать трудно. Но и в этот раз я оставил у валежины немного своего обеда.

В лощине пусто. Нигде ни одного следа. Мне даже показалось, что все случилось совсем в другом месте. Не было следов и около землянки. Только на покосах весь снег истроплен дикими оленями. Возле остожьев осталось немного сена, вот олени его и подбирали.

Интересно, куда девалась хромая росомаха? Погибла или ушла в поисках другого, более тихого места? А может, она сейчас возле Роски? Звери как-то угадывают настроение друг друга на расстоянии. В человеке когда-то все это тоже жило и теперь проявляется только в исключительных случаях. Мама рассказывала, во время войны одной женщине из соседней деревни приснился сон, что ее муж лежит в госпитале в Новосибирске.

И город, значит, приснился, и госпиталь этот. Та продала корову, оставила детей на соседей и поехала в город, о котором раньше знала только понаслышке. Приехала, идет по городу и узнает дома. Видит госпиталь. Заходит и говорит: «Здесь, в крайней по коридору палате, у окна лежит мой муж». Проверили. Точно. Есть такой, и кровать у самого окна.

Так это люди, а у зверей это проявляется куда сильнее. Может, даже сейчас Роска чувствует, как я тревожусь за нее, и ей от этого немного лучше.

Нет, не нужно мне было ее прикармливать. Даже наоборот — пугнул бы хорошенько, чтобы не ждала от людей ничего хорошего. Глядишь, жила бы себе спокойно.

Возвращался в Лиственничное поздно вечером. Луна только-только всходила, и поселок едва просматривался на фоне заиндевевшей тайги. Почему-то с нетерпением жду, когда покажется дорога, что ведет от Лиственничного к совхозу. Она должна подсказать, побывал ли кто-нибудь у меня в гостях за эти два дня.

Наконец дорога. Даже в потемках вижу, что мою лыжню не пересекает ни один след. Ну и славно. Я, конечно, оставлял записку, но все равно неудобно. Люди приедут, а я в бегах.

Прислонив лыжи к глухой стене, стряхнул снег с куртки и подхожу к крыльцу. Дверь открыта настежь. Вот это новость! Неужели я забыл ее прикрыть? Теперь избушка так настыла, что придется отогревать до полуночи. Переступив порог, наклоняюсь сбросить рюкзак, и в то же мгновенье почти у самых ног раздается глухое рычание. Собака! Кто-то из охотников заявился таки в Лиственничное и поселился в моей избушке. Так где же он, и почему в избушке такая стынь? А может, собака приблудная? Трактористы рассказывали, какой-то мотоциклист потерял возле трассы свою собаку. Ехал с ней на охоту, остановился что-то подправить в мотоцикле, а собака тем временем убежала. Он ждал ее часа три и, не дождавшись, укатил. Теперь эта собака бродит по тайге и никого к себе не подпускает.

Выпростав руку из-под лямки рюкзака, отступаю к двери и пытаюсь достать спички. Это движение почему-то не понравилось моей гостье. Она зарычала и, показалось, щелкнула клыками. Взбесилась, что ли? Забраться в чужой дом и бросаться на хозяина!

«Палкой бы тебя по башке!» — сердито думаю я, но на всякий случай выскакиваю на порог и прикрываю поплотнее дверь.

Что делать? Нужно посмотреть следы. Может, и на самом деле пришла сюда с хозяином, а он на время отлучился. Зажигаю спичку и от неожиданности чуть не приседаю. На свежей пороше четко проступают, разлапистые росомашьи следы.

Роска! Точно, она!

Каким образом она очутилась в моей избушке? Одну за другой жгу спички, внимательно просматриваю след, стараясь рассмотреть, нет ли на нем крови. Отпечатки чистые. Росомаха шла довольно спокойно. Только слишком уж часто останавливалась. Сделает пять-шесть шагов и остановится. Может, ей было трудно двигаться, а может, просто боялась. Ничего удивительного, как-никак шла-то к человеческому жилью.

Сначала я решил покрепче запереть дверь и прикрыть окно доской. Короче, сделать все, чтобы росомаха не могла сбежать. Это у меня сработала жилка собственника. Нет, не в том смысле, что за шкуру росомахи в любую минуту можно получить двести рублей и еще спасибо скажут. Просто все это время во мне жило хотение иметь собственную росомаху. И вдруг она здесь, совсем рядом. Захочу — никуда не выпущу. Вот это хотение и сработало.

Но уже через минуту сообразил, что ничего предпринимать не нужно. Росомаха появилась здесь не от великой радости. Раненый зверь не смог добыть еду и пришел туда, где получал ее раньше. Я же, отправляясь на Сокжоевы покосы, совершенно выпустил из виду такую возможность и не оставил ей в обычном месте и крошки. Поэтому-то росомахе и пришлось забраться в избушку.

Пользоваться ее несчастьем подло. Тем более, сам виноват, приучив ее доверять людям. Вот она и попала под выстрел. Нужно оставить пока все как есть, а самому дней несколько пожить в бригадирской. Там аж четыре кровати. Выбирай любую. Правда, продукты остались у росомахи, и самое обидное — это то, что замерзли лук и картошка. Но ничего, сахара и чая у меня в рюкзаке дня на два. Может, что-нибудь откопаю в Шуригиной кладовке. А там, глядишь, подъедет и сам бригадир.

Ночью несколько раз просыпался и выходил на улицу. Луна поднялась высоко над сопками и залила все ярким светом. Если прищурить глаза, кажется, что светит солнце.

Стараясь не скрипеть валенками, на цыпочках обходил свою избушку и, удостоверившись, что росомаха все еще спит, возвращался в бригадирскую. Получалось неважно. С того времени, когда в нее стрелял горбоносый, прошло больше пяти дней. На протяжении этого времени Роска вряд ли поела хоть один раз. А ведь к тому еще она потеряла много крови.

Свои продукты я держу в ведре и небольших мешочках. Все это подвешено к потолку избушки, в которой сейчас сидит росомаха. Прятать таким способом еду меня вынудили поселившиеся в Лиственничном полевки. Уходя на Сокжоевы покосы, я закопал лук и картошку в свою постель и прикрыл все сверху тулупом. Там же спрятал и буханку хлеба. Вообще-то хлеб я держу в соседней избушке. В ней так же холодно, как и под открытым небом, и замороженный хлеб можно хранить всю зиму. Потом стоит его подержать над горячей печкой и он снова совершенно свежий, словно только что испеченный. В этой избушке у меня буханок двадцать.

Но росомаху хлебом не насытишь. Чего доброго, Роска погибнет от голода. Необходимо что-то предпринимать. Но что? Попробовать проникнуть в избушку? Или взять ружье да поохотиться на куропаток? А что, если порыбачить? Шурига рассказывал, что в прошлом году косари часто удили рыбу на Соловьевских озерах. Там неплохо клевали щуки и налимы. Иногда попадались и приличные хариусы. Мне не приходилось бывать на самих озерах, но рядом с ними небольшой покос и я несколько раз сопровождал туда машины.

Утро начал с того, что приготовил табличку со следующей надписью: «Внимание! В моей избушке живет раненая росомаха. Просьба ее не тревожить, а ожидать меня в бригадирской». Прямо среди дороги соорудил треногу и повесил на нее это объявление. Для гарантии здесь же устроил что-то напоминающее шлагбаум. Теперь уж точно никто, не прочитав, не проскочит.

На завтрак у меня четыре ложки рыбьего жира, сколько угодно хлеба и чай. С полчаса прокопался в кладовке, но все тщетно. Есть папиросы, лавровый лист, даже корица и пакетик с укропом, а вот чего-нибудь более или менее калорийного нет ничего. Отогреваю над печкой буханку хлеба, обильно поливаю ее рыбьим жиром и отправляюсь к росомахе. Прикрытая вчера вечером дверь осталась в том же положении. Стою, прижав ухо к мешковине, и стараюсь угадать, что делается в избушке. За дверью ни звука. Словно там вообще никого нет. А может, росомаха уже мертвая? Нет, скорее всего затаилась.

Заинтересовавшись моим поведением, синицы и поползень уселись на ближней иве и внимательно следят за каждым движением. Время от времени поползень коротко, словно отдавая команду, цивикает. Тогда одна из синиц срывается с ветки, выписывает над моей головой пируэт и возвращается на иву.

«Наверное, ждут представления, — подумал я. — Сейчас открою дверь, а она на меня. Глядишь, одним приручителем росомах станет меньше».

Хорошо бы заглянуть в окно. Но оно замерзло изнутри, и все попытки продуть хоть маленький глазок ни к чему не приводят. Придется открывать дверь. Не кинулась же она на меня ночью. А ведь тогда я стоял совсем рядом и ничуть не осторожничал.

Держась обеими руками за ручку двери, приоткрываю избушку, чтобы образовалась небольшая щель. У порога росомахи нет. Вижу печку, топор, консервную банку, в которую я набираю солярки, когда плохо разгораются дрова. Может, росомахи уже нет совсем? Делаю щель пошире. Теперь видны угол кровати и выглядывающие из-под нее сапоги-болотки. Ага, вот и она! Приподняв голову, лежит в дальнем углу и смотрит в мою сторону. Хорошо видно только морду и выставленные вперед толстые лапы. Они у нее черные как смоль.

— Ну здравствуй, Росочка! Что это с тобой? — тихо говорю ей. — Не бойся, пожалуйста. Ты же умница. Ну чего ты?

Она приподняла верхнюю губу и негромко рычит. Это даже не угроза, а чуть слышно вырывающийся из горла клекот.

— Да не злись, не злись, — упрашиваю ее. — Сейчас я тебя накормлю, а вечером принесу рыбки. Что у тебя болит? Ну чего ты сердишься? Видишь, руки у меня пустые.

От моего движения росомаха вздрагивает и начинает подниматься. Быстро захлопнув дверь, приваливаюсь к ней плечом. Нужно взять длинную палку и подсунуть хлеб под кровать. Только нельзя делать резких движений. Лучше всего пристроить буханку на лыжу. Нет, лыжа коротковата. А если снять с крыши лиственничное удилище? Оно-то будет в самый раз.

Теперь открываю дверь смелее. Росомаха на прежнем месте. Лежит и все так же настороженно глядит на меня. Накалываю хлеб на удилище и осторожно подталкиваю к росомахе. Она приподнялась, рычанье стало громче, уши прижались так, что я их совсем не вижу.

— Ничего, злись себе на здоровье. Прыгнуть на меня тебе не даст кровать, а пока ты выберешься из-под нее, я успею сто раз захлопнуть дверь.

Ну вот, как будто достаточно. Хлеб почти касается росомашьей лапы.

— Ешь, голубушка. Если хватает силы рычать — значит, не все потеряно. Теперь жди меня до вечера, да не вздумай удрать.

Часа через два, нагрузившись топором, ломом и лопатой, я отправился к Соловьевским озерам. Хотел было идти туда по реке, но за первой же излучиной чуть не влетел в наледь и пришлось выбираться на берег.

И почти сразу же повезло — наткнулся на заросли красной смородины. Крупные рубиновые кисти висели на ветках, словно виноградные гроздья. Я от жадности хотел съесть целую гроздь да так и застыл с открытым ртом. Смородина до того настыла, что буквально прикипела к языку и больно ожгла его. Недолго думая, достал из рюкзака приготовленную под рыбу сумку и за полчаса наполнил ее почти доверху.

Никак не могу понять этих птиц. Сколько чудесной смородины, а они облетают ее стороной. То ли не понимают вкуса, то ли тоже боятся обжечь язык.

Оставляю сумку с ягодами на лыжне и тороплюсь дальше. Пусть лежит, буду возвращаться и захвачу.

Снег в тайге совсем не тот, что на реке. Там лыжи скользят, почти не проваливаясь, здесь же они ныряют чуть ли не до колен. Зато проложенная под защитой деревьев лыжня продержится до самой весны, а на реке день-два — и задуло.

Несколько раз пересекаю заросшие ольховником широкие лощины. Когда-то здесь жили рябчики, но косари выбили их начисто. Вот уже несколько лет никто не встречал и единого.

Огибаю выросшую на опушке толстую сучковатую лиственницу, и вдруг у самых ног взрывается снежный вихрь. Иссиня-черный глухарь вырывается из глубокой лунки, пролетает десяток метров и садится на первый попавшийся сук. Спросонья он никак не может сообразить, кто же его потревожил, и испуганно вертит головой. Наконец замечает меня, произносит хриплое «кок-кок» и с грохотом уносится в заснеженную чащу. К оставленной глухарем лунке тянется широкий след-наброд. Мне говорили, что перед сном глухарь долго летает над тайгой, потом с разлету падает в снег и, пробив его своим телом чуть ли не до самой земли, остается там до утра. Это, мол, он для того делает, чтобы не нашли лиса или соболь. Сейчас по следам вижу, что все произошло совсем иначе. Глухарь гулял здесь вчера очень долго. Ходил себе от кустика к кустику и щипал почки. А пришло время спать, тут же закопался в снег и на боковую.

За очередной ольховниковой гривой передо мною открылось большое озеро. Сейчас оно напоминает занесенное снегом поле. Даже не верится, что не так давно здесь плескалась рыба, на волнах плавали утки, в прибрежных зарослях возились и пели птицы. Сейчас все голо и мертво. Одни улетели в теплые края, другие уснули до весны, третьи спрятались под лед или одеяло пушистого снега.