"Ордер на молодость" - читать интересную книгу автора (Гуревич Георгий Иосифович)

Глава 3

Все эти страдания с Сильвой обрушились на меня в самое неудобное время: накануне прощания со школой, перед окончательным выбором жизненного пути.

За аттестат я не волновался. При выпуске из школы случайностей не бывает.

Учителя меня знали не первый год, мнение обо мне сложилось: надежный середняк, твердый четверочник. И какую глупость я ни сморозил бы на экзамене, я не поколебал бы свою многолетнюю репутацию. Добросовестный старательный середняк, звезд с неба хвататъ не будет, положиться можно в любом деле.

Вот и предстояло мне выбрать любое дело.

Кончали-то мы все мотористами. И работал я мотористом, но не было у меня тяги в большую технику, не было любви к бессловесным трудягам-машинам.

Мама хотела, чтобы я стал учителем; мама твердо была убеждена, что нет на свете дела важнее, благороднее и почетнее, чем воспитание будущих людей. Я и сам серьезно подумывал о школе; с детишками я возился охотно, умел утешать малолеток, дарить любил и люблю, обожаю загоревшиеся глазенки. Но это все развлечения на отдыхе, не на уроке. А педагогу надо ежедневно вдалбливать всякое по программе: и скучное, и нудное. Но скучное скучно мне самому. И мне неприятно заставлять людей делать неприятное. Вообще предпочитаю делать, а не уговаривать, терпеть не могу командовать, со стороны смотреть, как люди стараются. Даже и на рыбалке друзья отмечают: «Юш, почему ты за все берешься сам, не твоя очередь разжигать костер?» Да, очередь не моя, но я стесняюсь напоминать кому-то, уговаривать, надоедать, от интересной беседы отрывать.

Лучше я сам, мне нетрудно.

Педагог не может же сам решать задачи, ему нужно научить и приучить.

Подумывал я и об архитектуре, об истории архитектуры, точнее, увлеченный всякими закомарами и аркбутанами, кессонами и гуськами — каблучками. И снова сомневался: с одной стороны, увлекательно, с другой — не привлекательно. Ну, буду я облетать памятники, описывать, открою даже что-то до меня не замеченное. Но где тут мое, где «я сам»? Экскурсовод при чужом мастерстве — вторичная какая-то работа. Пусть не обижаются на меня искусствоведы, я не против, не против, не против искусствоведения, без искусствоведения я и сам не понимал бы искусства. Но мне лично хочется вручать человечеству, человекам всяким собственноручные подарки: это я сам сделал, сам, сам!

То не идеал, и это не идеал, перебираю все. Однажды спросил я себя: «А что мне хочется, собственно говоря? Есть ли занятие, которым занимаюсь с наслаждением?» Ответил: «Крылья! Больше всего люблю летать за облаками». Если бы была такая профессия — крылатый почтальон, с удовольствием выбрал бы ее: летал бы в горах где-нибудь, развозил и вручал бы подарки. Но нет же такой профессии, пневмопочта повсюду. И даже крылатые спасатели — альпийская «скорая помощь» — работают на струелетах. Пойду я на струелет? Но там же главное не транспорт, а медицина, там надо иметь дело со сломанными костями, кровью, гноем, мочой. А я жалостлив, но брезглив. И крови не переношу совсем, могу и в обморок упасть при виде крови. Вот если бы словом можно было лечить: «У вас, больной, непорядок в печени. Сосредоточимся! Печень, печень, будь здорова, печенка!»

Так что колебался я. Прочту интересную книгу — хочу быть похожим на героя.

Слетаю на экскурсию в сады, на завод, на энергостанцию, к морю, в горы — хочу стать садоводом, инженером, энергетиком, капитаном, проходчиком…

Колебался, то с одним товарищем сговаривался, то с другим, а выбрал под влиянием отца.

Как раз он вернулся в ту пору на Землю. С Титана или с Тритона, не помню уж точно откуда. Еще не старым вернулся, но окончательно. Ведь у них на Титане или Тритоне рабочий день ненормированный, сколько надо, столько и дежурят. Не посылать же в космос шесть смен, чтобы каждая, отработав свои четыре часа обязательных, прочие отсиживала перед экраном, старые фильмы пересматривая.

Сами космонавты предпочитают трудиться плотно, без выходных, получить отпуск года на три. В общем, отец накопил лет десять отпускных — до пенсии полностью.

Он появился у нас в доме неожиданно и как-то сразу помирился с матерью.

Видимо, любила она его, всю жизнь одного любила, больше всего осуждала за то, что на Земле не сидел, покидал ее на годы. Но теперь, устав от долгих странствий, он охотно занимался домашними делами, что-то переставлял, налаживал, перестраивал дома, в нашем палисадничке и в материнском детском саду. Руки у него были золотые, все-то он умел сделать сам (я не в него пошел). И зачастили к нам в дом люди в серебряной форме космопроходцев или же с серебряными кантами отставников, и не с тройкой в петлице, как у меня, а с многими десятками и даже сотнями на кармашке. Обычно они собирались к ужину и засиживались до полуночи. Не так уж много съедали и выпивали, больше вспоминали и похохатывали:

— Хэм, не хочешь ли салат с луком? Свеженький, зелененький!

— Ха-ха-ха!

— Сюэ, у меня что-то трубка засорилась. Продуй, будь другом!

— Ха-ха-ха!

— Друг-хозяин, а ты очки завел? Это хорошо, предусмотрительно. А то призрак глаза выколет.

— Ха-ха-ха!

— Да ты помолчи, помолчи, жених Черная Оспа.

— А помните Энда Гана, как он поехал на Луну верхом на ракете?

— Да уж, было дело. Я сам обомлел, варежка нараспашку.

Они пересмеивались, а я все впитывал, сидя в углу. Постороннему, конечно, трудно было следить за их беседой, переполненной намеками на стародавние приключения. Но, запомнив реплики наизусть, я на следующий день требовал у отца пояснения.

Оказалось, что Хэм на всю жизнь наелся луку на Ганимеде. При посадке была серьезная авария — облучился весь продуктовый склад. Пришлось питаться остатками от предыдущей смены, а остались у них сахар, кофе и лук.

И три месяца до следующего корабля Хэм жевал кофе, заедая его луком репчатым или же — для свежести и разнообразия — зелеными перьями. На всю жизнь наелся лука.

А Сюэ в своем рейсе чуть не задохнулся из-за недостатка кислорода. У него была система жизнеобеспечения с регенерацией: хлорелла должна была вырабатывать кислород. И хлорелла была, но процент кислорода все снижался, а Сюэ, будучи биологом, все искал, чем же болеет хлорелла, чего ей не хватает. Менял подкормку, менял температуру, добавлял витамины, снимал витамины. Для дыхания был установлен рацион; вся команда лежала в лежку, чтобы дышать экономнее.

Финишировали на грани гибели, чуть не задохнулись. На Земле уже выяснилось, что трубы обросли изнутри какой-то слизью инопланетной, она-то и поглощала кислород.

С призраками, выкалывающими глаза, свел знакомство мой собственный отец в самом первом рейсе, когда он был еще новичком и не знал, что, ложась спать в невесомости, надо руки заткнуть за пояс, чтобы не болтались во сне.

Проснулся… и обомлел: кто-то в глаза ему пальцы тычет, выколоть норовит.

Всполошился, кричит: «Кто в кабине? Кто залез? Осторожно! Мои глаза!»

А это были его собственные пальцы.

Черной оспой, точнее, черной сыпью наградила одного из гостей комета 2051 года. На ней была все-таки жизнь, жизнь с паузами, замирающая на годы и годы и оживающая, как только к ней прикасалась теплая вода. Космонавт не знал, что на минеральных образцах остались споры. И вот на Земле уже, поджидая невесту и волнуясь перед объяснением, он перебирал осколки кометных камней, может быть, даже и похвалиться хотел. Услышал дверной колокольчик, заторопился, смахнул пыль, ополоснул руки, лицо… И вышел встречать невесту с черными пятнышками

История же Энда Гана, вылетающего верхом на ракете, была просто страшной.

Ракета готовилась к взлету, и что-то не ладилось с радио. Ган решил вылезти наружу, чтобы поправить антенну. А когда он вылез, автоматы по ошибке включили зажигание. Ракета вздрогнула; Ган глянул вниз, увидел клубы дыма, озаренные пламенем изнутри. Подумал, естественно, что ракета стартовала. «Все! Конец! Смерть!» Инстинктивно вцепился в скобы мертвой хваткой; тут уж не рассуждаешь, цепляешься, хотя надеяться не на что — через минуту ракета была бы в стратосфере. Даже если бы и не сорвало, все равно задохнулся бы. К счастью, двигатель отключился, пламя погасло через некоторое время. Гана же оторвали от скоб насильно. Он ничего не соображал, окаменел, держался мертвой хваткой.

— Да уж, было дело. Я сам обомлел, варежка нараспашку.

— Но между прочим, через две недели Ган улетел-таки на Луну.

Я понимал, что Гану, тому солоно пришлось от этой верховой езды на ракете, но я, слушатель, всей душой мечтал быть на его месте.

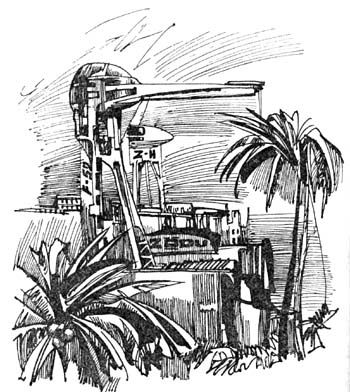

И, получив диплом, записался в космическую отрасль, даже отпуск не стал использовать. Уже через неделю вылетел на космодром. Выбрал дальний тихоокеанский Паго-Паго на островах Самоа.

Некоторую роль в спешке сыграла и Сильва. Очень хотелось мне помочь самому себе выдержать характер, сделать невозможными унизительные бдения под ее окнами, даже и радиовызовы затруднить. Ведь Самоа на другой стороне планеты, там день, когда у Сильвы ночь, Схватишься за браслет — вспомнишь, что время неподходящее. Отложишь на полдня и одумаешься. Отчетливо помню, что я это учитывал сознательно.

Моторист — универсальная профессия, для моториста дело нашлось и в Паго-Паго.

Посадили меня за пульт малого портового крана, научили присасываться и отсасываться, кантовать, переставлять и укладывать ящики малогабаритные, крупногабаритные и средние. Вот я и кантовал их двадцать четыре часа в неделю, кантовал, поглядывая из-под навеса на плакатно-синий, ненатурально-синий тропический океан, весь в слепящих бликах от жестокого солнца. Четыре дня кантую, три выходных — полная свобода.

Даже растерялся немного. Свобода эта больше всего смущает после твердых рамок школьного расписания. В школе у тебя уроки, лекции, лаборатория, практика, домашние задания, общественная работа, шефство над младшими, обязательно спортивный час, библиотека. Все за тебя продумано, предусмотрено, старшие напоминают то и дело: «Не теряй времени, не успеешь, еще то, и то, и то за тобой». И вот внезапно, без всякого перехода, — ливень свободных часов. Делай что хочешь; а если хочешь — ничего не делай, плавай, валяйся на пляже, летай над стеклянной лагуной, высматривай рыб в прозрачной воде, ныряй между коралловыми рифами, раздвигая заросли водорослей, в пальмовых рощах прогуливайся, пробуй все подряд круглогодичные тропические фрукты, в тени банана полеживай или танцуй до упаду со смуглыми девушками. Танцуй на белом коралловом песке, на зеленых лужайках, на гулких верандах. Танцуй. Претензий нет. Свое отработал.

Райская жизнь в райском уголке.

Очаровал меня Паго-Паго. Но и разочаровал.

Ведь я-то шел в космическую отрасль в наивной надежде стать космонавтом, серебряным, как мой отец. Но тут, в Паго-Паго, я узнал, что и вообще-то едва ли один из ста жителей космограда работал в космосе, а серебряного-то и не каждый день встретишь на улице.

|

Задним числом знаю: таков дух всех вокзалов — сухопутных, морских, воздушных и космических. Есть там проезжающие и есть провожающие, и чем дальше, чем труднее дорога, тем больше процент провожающих. Как у нас говорили: «Один у штурвала, подсобники навалом». Почти все молодые приезжали в Паго-Паго с мечтой о планетах. В самом деле, кто же с юных лет собирается остаться мотористом? Но космос принимал один процент, и то не в серебряные — в голубые, в монтажники космических городков. Остальные оставались на Земле, смирялись, женились, работали на складах, на ремонте, на учете, на обслуживании. Я работал с ними в порту, я жил рядом, в гости ходил без особого энтузиазма. Наш школьный класс был разнообразнее, даже содержательнее, пожалуй. Возможно, таково свойство старших классов вообще. Ребята разные, разные интересы. Этот рисует, рассуждает о композиции и колорите; тот хочет быть организатором, изучает психологию лидеров и ведомых; эта намерена стать педиатром, с восторгом подхватила новинки о генетических болезнях. Да и предметы разные: то анализ, то биохимия, то теория искусства. А в Паго-Паго все вокруг портовые работники и разговоры у них портовые или же семейные — про жен и детишек; а где детишки, там и заботы. И у всех примерно одинаковые.

Возможно, и я со временем стал бы таким же: натанцевавшись, женился бы на какой-нибудь смуглой, погрузился бы в заботы, семейные и портовые, если бы не новый друг мой Виченцо, Малыш Ченчи.

За малый рост величали его Малышом. Не карликом был, но маловат для двадцатилетнего. Ноги у него были короткие, но тело стройное и пропорциональное, а лицо впечатляющее, на редкость выразительное: напряженные горящие глаза, лоб высокий и высоченная шапка черных кудрей. Подозреваю, что Ченчи нарочно не стригся, чтобы казаться повыше.

По натуре Ченчи был неуступчивый спорщик, фанатичный борец за недостижимое.

По-моему, космос привлек его, прежде всего, своей недоступностью. Не мог он примириться с тем, что каждую ночь видишь над головой звезды; вот они торчат над прической, но ни одну не схватишь рукой. В отличие от меня, собравшегося в космос перед самым выпуском, Ченчи мечтал о небе с младших классов. Он наизусть знал учебники астрономии, летописи космических полетов, начиная с

Юрия Гагарина, читал все дневники космонавтов, говорил только о внеземном, рассказывал тысячи увлекательных историй об альфах, бетах и гаммах любого созвездия. И, слушая его, я всякий раз радовался, что выбрал такую замечательную отрасль.

Хотя в Солнечной системе, со времен каналов на Марсе и до наших дней, не обнаружили никаких намеков на мало-мальски сложную жизнь, Ченчи был глубоко уверен, что разумные и мудрые цивилизации повсеместно распространены во Вселенной, только ищут их не там не так. Высокоразвитые братья по разуму не посылают к нам никаких кораблей, никаких тарелок и посланий, им это не нужно.

Они умеют воспринимать наши мысли на расстоянии и передавать свои. Почему мы их не слышим? Потому что не прислушиваемся, потому что не натренированы, потому что земная атмосфера насыщена радиоболтовней, заглушающей тонкие послания звездожителей. В особенности сейчас, когда у каждого на руке браслет, все галдят по пустякам, загромождают эфир заказами и фасонами. Да и Солнце мешает со своим радиоизлучением. Чтобы услышать мудрых, надо удалиться в дальний космос, лучше всего за орбиту Плутона, на какую-нибудь комету из долгопериодических, или же, на худой конец, на астероид, на обратную сторону спутника, экранированную от солнечного и земного радиошума, настроиться и сосредоточенно ждать. Сам Ченчи умеет настраиваться, научит и меня.

Ченчи сразу подкупил меня своей целеустремленностью. Ведь я выбрал специальность как мальчишка, как большинство мальчишек. Они хотят быть — быть художниками, быть командирами, быть космонавтами вообще. Но что рисовать, кем и зачем командовать, куда лететь, об этом как-то не думается, не представляется ясно. Ченчи же твердо знал, что он намерен делать в космосе.

Такая ясность и к взрослому приходит не сразу. И я, плывущий вслепую, наугад, охотно присоединился к видящему цель.

И сколько же часов провели мы с ним, мечтая, как мы высадимся на Плутон, как будем любоваться звездным небом в безмолвии, как начнем прослушивать звезды, одну за другой (список был составлен), и как услышим однажды… И что же мы спросим, и что ответим от имени земного шара?.. У друга моего был заготовлен вопросник, целая анкета. Называлась «Горизонты и белые пятна». По энциклопедии составлялась. Например:

В космосе астрономия дошла до… Что дальше?

В микромире физика дошла до… Что глубже?

Земля произошла из… Солнце из… Вселенная из… Что было раньше?

Мы посетили планеты, у нас есть планетолеты… Как построить звездолет, галактолет… метавселенолет?

И так далее, по всем отраслям знания, по всем проблемам техники. Две с лишним тысячи вопросов, и список пополнялся беспрерывно. Я тоже предлагал дополнения, больше по делам житейским, скажем:

Как сделать, чтобы все люди были счастливы в любви?

Как добиться, чтобы не было споров и столкновений?

Как сделать всех красивыми и умными?..

В таком духе.

Ченчи морщился, мои проблемы казались ему детскими, ненаучными, недостойными вселенской дипломатии, но из дружбы он вносил их в регистр, не в первые номера, в двухтысячные. Но ведь он же обещал научить меня «настраиваться».

Когда научусь сам, спрошу у звездожителей:

Как сделать, чтобы все были счастливы в любви?

…К сожалению, только я единственный уверовал в его теорию. Никто не хотел организовать экспедицию прослушивания звездных мыслей. Ченчи приходилось пробиваться в космос самостоятельно. Стать серебряным он не рассчитывал при своей тщедушности, слабосилии и склонности к простудам, хотя и боролся героически с собственным телосложением: с детства закалял себя, купался в ледяной воде, ночевал в спальном мешке на снегу, мучил себя многочасовой зарядкой. Силы не прибавил, но стал ловким и проворным, как обезьянка. Правда, выдыхался быстро, но при случае мог напрячься и рвануть. Как и я, прибыв в Паго-Паго, Ченчи был разочарован, узнав, что нет никаких шансов попасть в серебряные. Разочарован, но не обескуражен. Выяснил, что космические курсы здесь все-таки есть, не серебряных готовят, а голубых — космических монтажников, строителей околоземных и окололунных поселков: летающих обсерваторий, лабораторий, заправочных, электростанций…

«Ладно, сначала буду монтажником, — решил Ченчи, — важно выйти в космос, а там пробьюсь и на планеты».

Даже и в голубые не так легко было попасть — десять желающих на одно место, а отбирали исключительно по здоровью. Ведь монтажнику и не требуются чересчур сложные знания: среднее образование, старательность, добросовестность, как у меня. Нужны сила, выносливость, ловкость, терпение, понятливость, сообразительность, желательно выдающиеся. Нас и отбирали по силе, выносливости, ловкости — одного из десяти.

Отбирали простейшим способом: надо было за год сдать стоборье. Если не сто норм — девяносто, восемьдесят, сколько успел, сколько сумел. Сдавались нормы комнатные, стадионные, сухопутные, горные, водные, воздушные, а под финал и космические. Только от зимних нас избавили — не возить же специально в Антарктиду. Были в списке нормы мускульного спорта — бег, плавание, ныряние; нормы снарядные — велосипед, ролики, ласты, акваланг, крылья; нормы технические — авто-, гидро-, аэровождение и так далее (смотри «Наставление по сдаче норм стоборья»). Итак, включился я. Свободное время было заполнено, цель обозначена. Отныне ежедневно, смыв рабочую пыль в прибрежной воде, отправлялся я на стадион в сектор номер 1, номер 2, номер 3 и так далее по графику.

Конечно, можно было провести все эти испытания и быстрее, не обязательно через все сто норм проходить. Но тут у конкурсной комиссии был свой расчет. В сущности, сдавали мы еще и сто первое испытание: на твердость характера, на стойкую любовь к космосу. Действительно, нестойким не хватало терпения, они отваливались через месяц-другой, застряв на десятой норме.

А мне стоборье пришлось по душе: понравилась зримая наглядность достижений.

Сегодня ты сдал седьмую норму, через неделю — восьмую и девятую. Ты на подъеме, идешь вверх со ступеньки на ступеньку, ты продвигаешься и точно знаешь, сколько прошел, сколько осталось. Тогда и позже, всю жизнь меня привлекала работа, поддающаяся измерению, — километры, часы, страницы, в данном же случае — нормы. Восьмая норма — восемь процентов дела, девятая — девять процентов. Зримое продвижение.

Мне даже нравилось преодолевать трудности. Не ценил я легкие нормы: пришел, поднял, даванул — и поставили галочку. Интереснее было чему-то выучиваться, осваивать, набирать умение, оскандалиться раз, другой, третий (сдавать разрешалось сколько угодно, хоть десять раз, хоть сто), но все же победить сантиметры, секунды и самого себя. Дешевый успех не радовал, трудную норму я побеждал с гордостью.

Нравилась мне и присущая нормам независимая самостоятельность. Вот тебе цифра, вот задача, вот тебе рубеж — бери его. Ты и задача лицом к лицу, никто тебе не поможет и никто не помешает. Засучивай рукава… С детства любил я самолично засучивать рукава.

Да и радость тела привлекала. Мускулы поработали, мускулы налиты здоровой усталостью, в голове сознание исполненного долга, сделанной работы. Пускай сознание это ложное: не долг выполнял, упражнялся, готовился к исполнению долга. Но чувство такое: «Я поработал. Я силен. Я могу. Молодец!»

Я даже заколебался. Подумал: «Может, в том мое настоящее призвание: радоваться радостям тела, учить не умеющих радоваться?» После очередного успеха — двадцать четвертой или двадцать седьмой нормы — спросил тренера: не стоит ли и мне поступить на курсы тренеров?

Помню, на пляже был этот разговор. Плавание у меня шло хорошо; плавание похоже на крылатый полет, движения сходные, а на полетах-то я натренировался, Сильве спасибо. Помню, как тренер смотрел на меня прищурившись, седоватый, шоколадный от загара, грузный несколько; стареющие спортсмены часто полнеют, когда сходят с Беговых дорожек, избавляются от перенапряжений на соревнованиях.

— Не советую, — изрек он лаконично. Я пытался спорить:

— Понимаю, что у меня средние данные. Но я терпеливый и трудолюбивый. Вы же видите, как я стараюсь. И подвигается дело.

— Не советую, — повторил он. — В спорте распалиться надо. Разозлиться. На себя даже.

— На себя я часто сержусь, — уверял я.

— Все равно не выйдет. В спорте толкаться надо иногда. А ты уступчивый. Уступишь.

И отвернулся. Отсек вариант моей спортивной жизни. Я возвратился к своей лестнице, ведущей в космос. Ступенька за ступенькой. Первый раздел… второй… третий.

Первый раздел был чисто цифровой, мы боролись за показатели: побеждали сантиметры и километры, вписывались в секунды. В общем, с этим циклом справлялись такие, как я — средние и старательные, тут особых способностей не требовалось. И силы можно было пробовать многократно, приходить и два раза и десять на стандартные дорожки к стандартным зарядам. Впрочем, и здесь отпали самые неуклюжие, ленивые и нетерпеливые. Треть отсеялась. Надежда забрезжила.

— Дойдем! — сказал Ченчи. — Дали клятву, обязаны дойти.

Второй цикл норм принимался на природе — на горных склонах, извилистых дорогах, на волнах, за облаками. На природе день на день не приходится: сегодня дует ветер, завтра его нет. Значит, и цифры не очень определенные, соревнуешься не с нормативом, а друг с другом. Идет десять человек, первая пятерка сдала, прочие непригодны. Но и этот цикл одолел я с грехом пополам.

Здесь тоже разрешались повторные попытки. Сегодня тебя отсеяли, пришел завтра, попал в другую десятку, послабее, или же поднатужился, на себя разозлился. И в третий раз приходи, и в четвертый, не прогоняют. К тому же Ченчи изобрел маленькую хитрость, обман, если называть своими именами: там, где он был слабее, а я сильнее, я ему поддавался. Стало быть, не пять человек, а только четырех надо было ему обойти. Все-таки небольшой шанс, облегчение успеха.

Правда, совесть моя тревожилась немножко, но Ченчи меня убедил.

— Когда мы свяжемся с неземными, человечество будет благодарить нас за находчивость, — уверял он.

Жульничество называл находчивостью мой друг. Непреклонный был фанатик.

И второй цикл миновали мы. Еще треть соперников за бортом. Не так уж много нас осталось: примерно три человека на одно место, но зато самые сильные. И впереди всех уверенно шла группа предусмотрительных, тех, что не в последнюю минуту выбрали космос, подобно мне, а нацелились на звезды много лет назад, заранее знали, что им предстоит стоборье, и тренировались в школе. Конечно, они должны были захватить большинство мест, но и для нас, средних, была некоторая надежда, и сводилась она к турниру четверок (двое выбывают, двоих допускают к экзамену), а в четверку могли попасть и не самые сильные, средние, такие, как я. И — надо же! — такая судьба: мы с Ченчи оказались в одной группе — прямые соперники.

Целую ночь мы обсуждали нашу тактику. Двое выбывают, двое остаются. Чтобы остаться, надо набрать очки — больше половины возможных. Но вот беда: мы и друг с другом соревнуемся, друг у друга будем очки отнимать, трудиться на пользу соперников.

— Надо бороться по-честному и в полную силу, — говорил я.

— Но мы будем себя изматывать, противникам помогать, — возражал Ченчи. — Давай лучше условимся, кто кому проигрывает на ковре, в воде, в небе. Силы сбережем по крайней мере.

— Мне противно уславливаться, — твердил я. — Лучше я просто откажусь от борьбы, сниму свою кандидатуру.

— Ерунда! Это ничего не даст, — волновался Ченчи. — Если ты откажешься, включат в четверку кого-то постороннего, может быть самого сильного, непобедимого. Нет, пусть хоть один из нас пройдет. Один устроится в космосе, постарается вытянуть второго.

И поспорили мы, и поругались, и дали торжественное обещание не терять дружбу, сохранить верность идее, жизнь положить, но связаться с звездожителями.

— Чего мы кипятимся, собственно говоря? — сказал Ченчи. — Ради курсов монтажников? Монтаж — предварительная ступень для нас. Все равно на стройке у них радиогвалт, звездного шепота не услышишь.

А я сказал, что и у монтажников бывают тихие часы. После смены можно выйти в свободный полет. Так что лучше, чтобы Ченчи победил, он сразу сможет услышать чтo-нибудь, а мне еще учиться надо. Ченчи же сказал, что я могу и не выдержать характер. Пускай примут меня в монтажники, я буду поджидать его, а на Плутон мы уже полетим вместе. А я сказал… а он сказал… и к утру мы решили вести борьбу no-честному, но с остервенением, так, чтобы завоевать и первое и второе место.

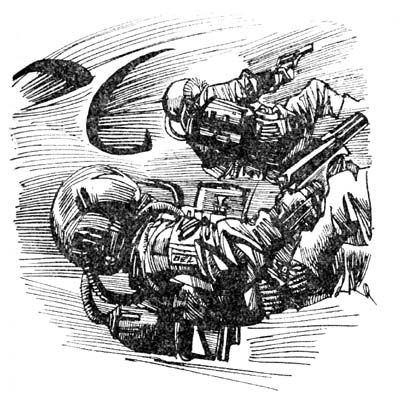

Как нарочно, организаторы выбрали такие виды спорта, чтобы действительно мы боролись в прямом смысле слова: лицом к лицу. Какие-то соображения у них были о готовности к непредвиденному в космосе, проверке стойкости, находчивости при встрече с каверзами природы. Пять игр предложили нам — на ковре, на земле, на воде, в небе и в космосе… Да, и в космосе. И все лицом к лицу — не в борьбе с граммами, метрами и секундами, лицом к лицу с соперником. Вот он, Ченчи, ты его кладешь на лопатки.

И конечно, я его положил на лопатки. Неравная борьба была, я и тяжелее и сильнее. Чтобы шансы уравнять, надо было бы устроить что-нибудь во вкусе гладиаторов: один — с мечом, другой — с сетью. Возможно, юркий Ченчи запутал бы меня, неторопливого. Я даже предложил тренеру такой вариант, но он сказал, что в космосе нужна и сила. Я подавил и придавил Ченчи, получил очко за силу.

Затем последовало испытание юркости. На волнах мы играли в пятнашки. Обычная детская игра: на подошвах иисуски, в руках краскомет, кто кого забрызгает краской. Вся сложность из-за волн. Пляшешь на волне, с гребня на гребень перепрыгиваешь, равновесие держишь, а тут еще и целиться надо, и от прицела увертываться. Конечно, тут я проиграл моему шустрому другу. Опомниться не успел, как он раскрасил меня с ног до головы. Даже обиделся я: друг все-таки, а так старался опозорить.

|

После этого был лесной кросс с ориентировкой. Надо было и выбрать дорогу, и прибежать быстрее. Я очень рассчитывал отыграться потому, что дистанция была порядочная, километров пять по горным склонам и все вверх-вниз, вверх-вниз; я полагал, что Ченчи выдохнется. Но он пришел намного раньше, встретил меня у финиша с насмешливо-торжествующей улыбкой, похвалялся: этакую дорогу нашел! Но не объяснил которую. Вероятно, он пошел на смертельный риск, срезал серпантин, спустился в пропасть, хватаясь за лианы. Нам запретили это, нас даже предупреждали, чтобы на лианы не надеяться. Можно было опротестовать, но я не стал. Друг же, хотя и соперник.

Еще были крылья. Но в воздухе-то я был хозяином, конечно. Не Ченчи с его коротенькими ручками равняться со мной. И получился у нас счет ровный — 2:2. В самом деле, могли бы и не стараться, могли поделить очки пополам.

Но впереди было еще последнее, все решающее соревнование — космический слалом.

Во многих отношениях решающее. Своего рода экскурсия в будущую жизнь: выезд на спортивную базу космонавтов. Стационарная орбита, высота тридцать пять тысяч километров, всего три дня на акклиматизацию — и сразу же соревнование: три схватки с соперниками по четверке.

Я даже ворчал:

— Что это за срок — три дня на акклиматизацию, соревнование без тренировки?

Тренер сказал:

— Это испытание гибкости человека, умения приспосабливаться к новизне. — И еще дал совет на прощание: — Юш, запомни, не надо спешить. В космослаломе нужна точность и плавность. Не спеши! Потренируй себя на точность, время придет.

Я передал эти слова Ченчи. Он что-то хмыкнул невнятное, кажется, в том смысле, что не банальными ходами выигрывают партию.

Слалом был решающим и потому, что положение в нашей четверке сложилось очень острое. Мы вели борьбу с остервенением, но и противники наши — с остервенением. Сейчас я даже имен их не помню, лица вспоминаю с трудом. Помню, что был в нашей четверке американец, плотный и флегматичный, то ли ленивый, то ли равнодушный, то ли он притворялся равнодушным, все твердил, что ему важна не победа, а игра, и еще японец — долговязый длиннорукий акселерат, почти два метра ростом. Вот этот длиннорукий и набрал восемь очков, практически был близок к успеху, у меня же было шесть очков, а у американца и Ченчи — по пяти.

Так что каждая встреча играла роль.

Так или иначе, хотя в космонавты я не был пока принят, но в космос попал.

Выдали мне полный набор путевых космических приключений. Перегрузка была не слишком большая, пассажирская, но с непривычки лежал я в изумлении с открытым ртом, не мог понять, почему воздух застрял в горле, не выдыхается и не вдыхается. Потом лоб приклеивал к иллюминатору, изумлялся на цветной глобус величиной с половину неба — родную планету. Россия-то была во тьме; Паго-Паго я пытался разглядеть. Да где там! Исчезла соринка в океанской синеве. Далее — Южная Америка: Перу, Кордильеры, Амазонка, сельва — продернули материк за считанные минуты. Потом невесомость была. Не очень понравилось мне, потому что оказалось, что я «кошка» на космическом жаргоне. Термин возник еще в прошлом веке, когда выяснилось, что в отличие от собак, наземных животных, рассчитывающих на зрение, кошки — великие мастера равновесия, любители ходить по крышам, трубам и веткам — худо переносят невесомость, где отказывает их надежный вестибулярный аппарат. Вот и меня малость подташнивало, но чуточку, а Ченчи основательно — он позеленел, всю дорогу до базы не выходил из туалета…

По-моему, и на базе валялся полдня, хотя там уже было подобие тяжести — не полный вес, десятипроцентный, но все-таки отличали мы пол от потолка.

А я не уходил с наружной галереи. Все любовался и не мог налюбоваться родимой планетой, рассматривал многоцветный глобус и в бинокль, и в телескоп, и невооруженным глазом, угадывал очертания материков под густыми завитками циклонов, выискивал световые пятнышки городов. Вот и сейчас стоит перед глазами, когда описываю. Все краски помню, дайте светопульт, изображу.

День дали нам, чтобы перевести дух, а на другой приступили к тренировке; да и тренировкой это не назовешь, ознакомление. Вывели в свободное пространство, вручили реактивный пистолет, повторили раз десять, пока в голове не засело:

За полдня освоили мы пистолет. Сначала на привязи упражнялись: гоняли нас по кругу, как лошадей на корте. Потом отвязали, проводили на слалом. Тут же его, возле базы, раскинули. Стандартная дорожка: шесть колец и спирали — две коленчатых, две трубы прямых и две трехмерные улитки, — копия первого упражнения крылатой акробатики, только там кольца пошире, в размах крыльев.

Покрутился я час-другой и понял всю резонность советов нашего тренера.

Действительно, кольца можно и даже нужно было проходить в темпе, можно было разгоняться и в прямой трубе, но для колен и извивов улитки необходима была аккуратность и только аккуратность. Я и отрабатывал ее, сживался с пистолетом, чтобы стал он продолжением руки, чтобы привык я дулом его, как бы ладонью, отталкиваться от прозрачной черноты.

Получалось.

И потому еще получалось, что раздобыл я один секрет. Постоянный работник базы поделился — разговорились мы с ним на наружной галерее. Тоже суперглобусом любовался, вздыхая о зеленых лужайках. И заметил он, что меня подташнивает, посоветовал подручные средства: глоточек одуряющего, чтобы мозжечок приглушить, и три капли каротина, обостряющего зрение. Еще фонарик дал усиленный, чтобы ярче высвечивались кольца. В общем, весь рецепт: глаза напрягай, глаза, ориентируйся на зрение, не прислушивайся к телу!

Я тут же побежал к Ченчи — всегда мы делились друг с другом, — но он глянул на меня волком и отвернулся, словно мы уже не друзья и даже не соперники, а дуэлянты, захлебывающиеся от ненависти. И спать он ушел в другую комнату, и на тренировках все держался в отдалении. Я — в спирали, он — в улитке; я — в улитку, он — в спираль. Может быть, какой-нибудь секрет таил, не знаю. Я даже обиделся немного, решил: навязываться не буду. Врозь так врозь. И пусть, как это принято говорить, победит достойнейший!

День и еще день дали нам на освоение. И притерпелся я, даже приохотился к космосу. Пустота не угнетала больше. Собирался поутру как на работу, как на свой мотокран в Паго-Паго. Там халат с нарукавниками, тут скафандр. Taм молнию застегиваешь и тут застегиваешь, герметичность проверяешь. Вышел из шлюза и оторвался от фала, словно в воду нырнул. В воду, в воздух, в вакуум — невелика разница. Рука за спину, прямым ходом на снаряды. Заблудиться невозможно: сверкают на черном фоне солнцем вычерченные кольца, спирали, хитроумные улитки.

Почему-то не волновался я на старте. Как будет, так и будет: достойнейший победит. Если Ченчи победит по справедливости, ему космос нужнее. А если не победит, сам виноват: мудрил, дулся, советов не слушал. К тому же не последняя у нас схватка: еще с японцем, еще с американцем.

Правда, перед самым стартом узнали мы, что ситуация обострилась до крайности.

Долговязый наш Судзуки (вот вспомнилось: Судзуки его имя) обошел американца, набрал девять очков, обеспечил себе выход в финал. Значит, на троих нам осталось только одно место. Тут нельзя было терять очки ни в коем случае.

Внимание! На старт!

Тело вытянуто, условно лежачее положение, правая рука нацелена на кольцо, левая заведена за спину, палец — на кнопке. Жду в напряжении.

Марш!

Вынеслись! Жму на кнопку, жму, жму, нагнетаю скорость. Первое кольцо приближается, расширяется, надвигается, надевается на меня. Но правее выходит что-то кругловатое. Понимаю: Ченчи впереди. У него свой козырь — он легче, а пистолеты стандартные, малую массу разгоняют лучше. Тут ничего не поделаешь, единственная моя надежда на аккуратность. Заранее надо обдумывать, куда целить, когда тормозить, поворачивать. «Тише едешь — дальше будешь» — закон для спиральной улитки. А для колец другой: гони в хвост и в гриву!

И кольца Ченчи проскочил раньше меня… Но чуточку вкось. Второе плечом задел.

Я же сзади шел, хорошо его видел. Задел, и пришлось выравниваться, зигзагами

Ченчи пошел, чуть не проскочил мимо третьего кольца. Не так уж много выиграл на прямой.

Тогда я совсем успокоился. Понял, что Ченчи обязательно запутается в улитке.

И кольцо прошел он нечисто, и в трубу прицелился плохо, все время задевал проволоку. Возможно, старался дорогу мне загородить, косо держался и меня заставлял притормаживать. Может быть, именно этот прием подсказали ему на базе, но другу моему мастерства не хватало, он и сам стенки царапал. В первом же колене ударился на повороте, всю скорость растерял. Однако я не сумел его обойти, его поперек развернуло. И во второе колено он нырнул все-таки раньше меня, и в улитку тоже. Но там подряд шли сплошные кривые и сопряжения кривых, в одной плоскости и в другой, перпендикуляры и полные обороты. Тут уж я намеренно заставил себя отстать, «шепотом» шел, готовый к неожиданному развороту. И вот вижу: впереди, даже не впереди, а рядом — вспышки, вспышки, вспышки. Засел мой Ченчи, влетел в проволоку с разгона, застрял, как муха в паутине, и бьется, бьется, в панику вдался, уже запутался, толкает себя наугад — направо, налево, вверх — и все глубже влезает в спираль. А я тихонечко, торжественно выплываю на простор. В каком-нибудь полуметре от него проплываю, почти вплотную, скафандр к скафандру. И вижу его лицо, страшное лицо: все мускулы напряжены, рот раскрыт, губы поджаты, зубы оскалены, словно зубами цепляется за пустоту, а глаза выпучены, зрачки расширены — сплошные зрачки от верхнего века до нижнего — и отчаяние в зрачках, паническое отчаяние.

И тогда… тогда, вытянув руку наискось, я выпалил куда попало. Выпалил, завертело меня и уткнуло головой в сетку. А я все палил и палил, глубже забивал себя.

|

Мгновенное решение было. Ничего я не успел взвесить, ничего не обдумал. И не помнил о великой всегалактической задаче Ченчи, и о дружбе не помнил, и о клятвах товарищества не помнил. Не мог смотреть в эти отчаянные глаза. Пусть будет как будет. Я ему мешать не стану.

Все равно проиграл он: и японцу проиграл, и американцу. По той же причине: спешил, суетился, обогнать хотел — и запутывался.

И я проиграл. Как-то остыл. Не старался.

За битого двух небитых дают. Небитый, победивший, гордо шествует вперед. Битый задумывается: на той ли он дороге?

Вот и я задумался: на той ли я дороге?

Работаю в космической отрасли, где девяносто девять обслуживающих на одного летающего. Я и есть обслуга: я — моторист, кантующий ящики. Могу и дальше кантовать ящики, это нужное и полезное дело, потому что верх должен быть наверху, а низ — внизу. Но мне не нравится, как скантовалась моя судьба. Я рвался вверх, а остался внизу, при ящиках.

Я остался потому, что побеждает достойнейший. Нас было десять желающих, я оказался седьмым. Мог бы стать и восьмым, если бы не отчаянные глаза Ченчи. На будущий год буду восьмым или девятым, может быть, и десятым, если повезет, если вложу все силы души в тренировку.

Тренировка мне приятна. Тренировка — это игра мускулов, это радость тела, приятное ощущение проделанной работы. Но… и здесь не обходится без «но».

Есть еще радость ума, и она почему-то мне кажется более достойной. Понял, объяснил, додумался, открыл, предложил, изобрел!.. В нашу умственную эпоху радости ума общественно полезны. Радости тела эгоистичны. Какая польза окружающим от того, что я пробежал стометровку за десять секунд с десятыми?

Беговая дорожка — всего лишь дорожка, куда-то прибегаешь по ней. И куда же я могу прибежать, если… если… если?.. В монтажники, в голубые, в строители околоземных космодромов, обсерваторий, заводов, энергостанций? Серебряный скафандр мне даже и не светит. Это нужно еще и еще тужиться годы, чтобы из достойных выбиваться в достойнейшие. Но я и не выбьюсь. Потому что я «кошка», потому что меня подташнивает в невесомости. Подташнивает!

В сущности, я и монтажник был бы никудышный. В лучшем случае — моторист по искусственной гравитации на базе. Опять обслуга! Тянет и тянет меня на береговую работу. Увы, непригоден я к тому даже, чтобы сваривать балки в космосе.

А если непригоден для космоса, могу сваривать те же балки на Земле. И необязательно в космограде, где это занятие второстепенное, обслуживающее.

Есть на Земле места, где строительство — основа.

Так я рассуждал. Основную работу хотел делать, не подсобную.

И расстался я с Паго-Паго. Ушел на земное строительство.

Ченчи же держался за свою мечту. Подавал и в голубые, и в серебряные через год, и через год, и снова. И все проваливался: браковали его по состоянию здоровья. Тогда, обнародовавши свою секретную теорию, стал он добиваться командировки в космос для связи со звездожителями. Добился, к моему удивлению.

В наше время уважают фанатиков науки, предоставляют им возможность чудить за счет общества. Ченчи прожил два месяца на спутнике. Слег. Не выдержал двухмесячной тошноты. Отлежался на твердой Земле, сделал себе операцию — приглушил вестибулярный аппарат. Добился отправки на Плутон. Что-то услышал, то ли услышал, то ли вообразил — проверить было невозможно: кроме него, не слышал никто. Специальная комиссия вычитывала и сличала его протоколы, пока не обнаружила противоречия. По-видимому, Ченчи что-то чудилось, но он забывал, что именно почудилось в прошлые разы. Получилось, что звездожители сами себя опровергают. Все это я узнал уже от третьих лиц. Наша дружба с Ченчи распалась, как только искренность исчезла из нее. И сам он меня обманывал и почему-то не поверил, что я нарочно поддался ему в улитке. Даже обиделся. Ему не хотелось быть обязанным мне, а я не был достаточно тактичен, жаждал услышать благодарность за свое «великое» благородство… бесполезную благодарность за бесполезное благородство. И Ченчи начал избегать меня, а потом я уехал из Паго-Паго в Сибирь. Встречаться не довелось, а вызывать человека на браслет без дела не хотелось. Еще в школе приучали нас не звонить попусту, не покушаться на чужое время без необходимости.

Итак, ушел я из космической отрасли в строительную. Там и работал до сего дня.

Жил на удобной, уютной, благоустроенной Земле, не в космической пустыне; строил удобные, уютные, благоустроенные города в Западной Сибири и у

Аральского моря, на Балхаше, на Байкале, в Монголии. Учился. В строительстве учатся все желающие. Конкурса нет, на строителей спрос повсюду. Выучился, работал, продвигался. Ценили, уважали, награждали, советовались со мной, продвигали. Чувствую, что потрудился с толком, была отдача. Но все-таки осталась в сердце заноза. Чего-то недобрал в жизни, что-то упустил существенное. Не довелось мне щеголять в серебряном мундире с сотней в петлице, питаться кофе с зеленым луком, задыхаться из-за труб, заросших чужепланетной слизью, и прижиматься к ракете, думая, что она уносит тебя в космос. Не довелось! Не добрал!

Но ведь конституция некосмическая. «Кошка»!

Так что, пожалуй, в следующей молодости попрошу я космическую конституцию, как у отца. Ему же не мешали «вестибюли» на слаломе в невесомости.

С тем и отправился я в Центр Омоложения.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |