"Генерал-лейтенант Самойлов возвращается в детство" - читать интересную книгу автора (Давыдычев Лев Иванович)

Глава под номером ПЯТЬ и под названием «Шефчик Робертина, бывший Робка-Пробка, организует банду, или Прибор «Чадомер» даёт показания сомнительной точности»

|

Илларион Венедиктович и Федька давным-давно сидели на стуликах перед столиком под полосатым полотняным тентом и молчали, думая каждый о своем.

Мальчишке всё равно было делать нечего, да он ещё немножечко надеялся и на угощение, а его собеседник словно забыл обо всём на свете, в том числе и о мороженом.

И Федька, сколько ни напрягал свою мозговую деятельность, никак не мог сообразить, чем же он это так воздействовал на странного старичка. Непонятно было: или тот чего-то испугался, или рассердился, или всё-таки собирался в милицию.

Чтобы напомнить о себе, Федька несколько раз натужно кашлянул, один раз даже с хрипом, но старичок продолжал сидеть неподвижно и прямо, ну будто бы неживой, глядя куда-то в сторону. А мальчишка не зря напрягал свою мозговую деятельность: вспомнилось ему, что ведь совсем недавно странный старичок говорил ему о каком-то огромном горе, и что он, Федька, может ему помочь.

— А почему горе-то огромное? — обрадованно спросил мальчишка. — Надо, так помогу. Мне всё одно делать нечего.

Только тут Илларион Венедиктович пошевелил плечами, словно поёжился от озноба, взглянул на своего скучающего собеседничка и, будто не узнав его, опять отвернулся, но сразу же снова посмотрел на него, проговорил:

— Да, да, горе большое, огромное, не укладывающееся в сознании. А вот в том, что ты можешь помочь мне, я после раздумий стал оч-чень сомневаться… В котором классе Робертина-то ваш?

— Еле-еле в четвёртый перетащили. Да и то из-за деда. А мы все — младше, — с откровенной жалобой в голосе сообщил Федька, — потому он нами и командует спокойненько. И лупит всех почем зря, особенно меня, конечно. Я-то среди них самый плюгавый, как Робертина говорит.

— И когда ваша банда начнет действовать?

— Шеф сказал: по первому его сигналу.

— Да какой он шеф?! — сердито чуть ли не крикнул странный старичок. — Шефчик он, вот кто! — И опять надолго замолчал.

— Домой мне пора, — неуверенно произнес Федька. — А то сидим, сидим… А стулик-то ведь не мягкий.

— Не сочиняй, — услышал он в ответ сердитый голос. — Делать тебе абсолютно нечего. А мне требуется подумать. Посему изволь сидеть и не мешать мне. Робертина твой — действительно внук генерала или привирает?

— А чего ему привирать? — восторженно и гордо воскликнул Федька. — Сам он, конечно, на генерала не похож, маленький ещё, но-о-о… классный парень! Нами-то командует уж точно, как генерал. Дерётся, правда, многовато. Чуть что и — получай. И не пикни, а то ещё получишь.

— Так вам, бандитикам, и надо. Хотя я и не надеюсь, что у тебя, Фёдор, хватит соображения понять меня, однако попробую… — неторопливо и непонятно говорил странный старичок, и Федька добросовестно, всеми силами старался вслушиваться в каждое его слово. — Представляешь ситуацию: дед твоего Робки-Пробки, то есть ещё и Робертины, — мой большой друг. Боевой друг. И что, по-твоему, будет, когда я сообщу ему, что внук у него собирается стать бандитом?

Продолговатые, чуть раскосые глаза Федьки округлели от ужаса. Он пробормотал:

— Не знаю… откуда мне знать?.. Попадёт… А у меня зажигалки не будет!

— Далась тебе эта зажигалка! — совсем рассердился странный старичок. — Я тебе повторяю: как мне такую новость сообщить старому другу? Я же не имею права скрывать правду о его единственном внуке! Об этой пробке! Вот объясни мне, перед тем как расстанемся, неужели ты, Фёдор, сам, лично, своими собственными мозгами не соображаешь, что ваша затея с организацией банды — одно сплошнейшее безобразие! Чушь обыкновенная! Ведь бандиты — враги нашего общества!.. Чего молчишь?

— А чего говорить? — обиженно отозвался Федька. — Никакие мы не враги.

— А если вы собираетесь людей грабить?

— Да не людей мы грабить будем, а жуликов всяких.

И как это вы определите, жулик перед вами или нет?

— Шеф сказал, что сведения будет иметь.

— Эх, Фёдор, Фёдор! — с большим укором произнес странный старичок. — Каша у тебя в голове…

Федька исчез. Он исчез столь внезапно и мгновенно, что Илларион Венедиктович подумал, что мальчишка зачем-то спрятался под столик, заглянул туда — никого, оглянулся вокруг — нету Федьки. Будто его наисильнейшим порывом ветра унесло…

А собственно, для чего ему он, Федька этот? Всё, что требуется, он выболтал. Осталось только рассказать бедному Гордеюшке о шефчике Робертине… Но если он сейчас бросит мальчишку, тогда зачем проводить редчайший биолого-психолого-педагогический эксперимент — возвращаться в детство? Если он не выдержал, не сумел найти подлинные душевные контакты уже с двумя мальчишками, то где гарантия, что у него это получится с другими? И совершенно мальчишеская мысль пришла в его седую голову: вернувшись в детство, надо отлупить всех этих бандитиков, и особенно их шефчика! Илларион Венедиктович так живо представил, как он, десятилетний Лапа, лупит этих современных негодяйчиков типа Робки-Пробки, что повеселел, ему даже захотелось отпраздновать свою победу — полакомиться мороженым, он даже приподнялся, чтобы идти за ним…

Федька сидел напротив как ни в чём не бывало. Илларион Венедиктович вернулся, так сказать, из детства в старость, снова присел на стулик, спросил по возможности равнодушно, во всяком случае незаинтересованно будто бы:

— Куда это ты исчезал?

И Федька опять поразился его недогадливости. Он и с сожалением, но в то же время с уважением спросил:

— Почему вы ничего не понимаете?

— А чего тут понимать-то? Вот сидел передо мной человек, это ты, Фёдор, я с тобой разговаривал самым серьёзным образом, а ты вдруг исчез, испарился, улетучился.

— Да не исчез я, — наставительным тоном возразил Федька, — не улетучился, не испарился, а просто быстро убежал.

— Куда, зачем?

— Ну куда я мог ещё убежать? Зачем я мог ещё убежать? Да в «мы»!

— Куда-куда?

— Да вы что, не знаете, что такое «мы» и «жы»?!?!

— Ах, в туалет! Так ты бы хоть предупредил меня, что…

— Не успел бы тогда!

Давно так не смеялся Илларион Венедиктович. Так весело, громко и долго смеялся он, что Федька устал гадать, что смешного нашёл странный старичок в его обыкновенном и необходимом поступке.

— Ну и насмешил ты меня, Фёдор! — И мальчишка заметил, что на глазах его собеседника блестели слёзы, он промакнул их носовым платком. — И знаешь, это оч-чень важно и для тебя и для меня. Это оч-чень хорошо, что человек ты искренний и непосредственный, в конечном итоге, душа у тебя, значит, открытая. Попробую я всё-таки… — уже задумчиво и серьёзно продолжал он. — Попробую я всё-таки рискнуть наладить с тобой контакты.

— Как в телевизоре, что ли? — с удовлетворением, но и с недоумением спросил Федька. — У нас если с телевизором чего-то не ладится, отец говорит, что это какой-нибудь контакт дурака валяет. Так вы меня за дурака, что ли, считаете?

— Нет, нет, Фёдор, — возразил странный старичок, — человек ты, конечно, несколько недалекий, но не дурак. Наладить с тобой контакт — значит, в какой-то степени нуждаться друг в друге. Чтобы тебе, например, иногда захотелось бы спросить меня о чем-нибудь, повидаться со мной, побеседовать, посоветоваться.

— Я-то согласен. Мне с вами интересно. Да ещё мороженым от пуза кормите. А вот вам-то какой от меня контакт?

— А мне тоже интересно с тобой. У тебя какой номер квартиры?

Восторг на Федькином лице растаял. Мальчишка прищурил левый глаз, как бы прицеливаясь в странного старичка, настороженно спросил:

— А чего?

— Предположим, мне захочется с тобой встретиться…

— Мороженое есть?

— И это не исключено. Но меня тревожит другое. Не зря ведь я так долго с тобой тут сижу. Надо разобраться с вашей бандой, пока не поздно.

— Насчёт мороженого я, конечно, согласен, — подумав, сказал Федька. — А про банду меня больше не спрашивайте. Дурак я, что ли? Ничего вы от меня не узнаете. Я не болтун какой-нибудь. И права не имею. У нас в банде законы железные. Не хочу, чтобы меня смертным боем отлупили.

Странный старичок чему-то улыбнулся, купил ещё по два стаканчика, и вскоре, старательно и нежно облизывая палочку-ложечку, мальчишка заговорил:

— В тридцать третьей квартире мы живем. Только отцу ничего не говорите, а то у нас с вами контакт дурака валять начнет. И не заходите, а лучше всего просто меня с улицы крикните. Я услышу, я привычный. Ребята меня всегда так вызывают… А то смешно: пенсионер ко мне придёт! Разговоры всякие начнутся! А бабка вас ещё и обозвать может.

— А не смешно, когда пенсионер перед всем домом мальчишку кричать будет?

— Смешно, конечно, — подумав, согласился Федька. — А свистеть вы не умеете? Меня и так вызвать можно.

И опять странный старичок вдоволь, почти до слез посмеялся, промакнул глаза платком, предложил:

— Я уж лучше кого-нибудь из ребят попрошу тебя вызвать.

— Давно бы надо сообразить, — одобрил Федька.

На этом они и расстались, предварительно договорившись, что лучше всего будет, если завтра Федька выйдет во двор в двенадцать ноль-ноль (и не раньше, чтобы не повторилась неприятная история, как с Вовиком Краснощёковым).

Отыскав ближайший телефон-автомат, Илларион Венедиктович набрал нужный номер, и озабоченный, почти непоколебимый, так сказать, но подчеркнуто вежливый голос сообщил, что Гордей Васильевич очень занят и к аппарату не подходит.

— Вы только передайте ему…

— Гордей Васильевич просил сегодня не беспокоить его ни в коем случае. Извините. Всего хорошего. Позвоните завтра.

В трубке раздались гудочки, которые показались Иллариону Венедиктовичу беспокойными, даже тревожными. Он внимательно прислушался к ним: да, да, гудочки были тревожными.

Он бросился на остановку такси, но там вытянулась длиннейшая очередь, и тогда Илларион Венедиктович принял решение: добраться до института любым видом городского транспорта, но уже кроме такси, конечно, — так будет быстрее. Он моментально прикинул, что удобнее всего воспользоваться троллейбусом восьмого маршрута, скорым шагом дошёл до остановки и увидел здесь знакомого человека. Это был контролёр, от которого он вчера спас Вовика Краснощёкова. Они пригляделись, узнали друг друга, поздоровались.

— Сейчас я вашего краснощёкого зайчишку поймаю! — сурово сказал контролёр, и правый глаз его чуть ли не злорадно сверкнул, а левый, как всегда, остался равнодушным, словно он был не живым, а искусственным.

— Позвольте, позвольте, уважаемый! — Илларион Венедиктович не мог сдержать возмущения. — На каком основании вы без всяких на то оснований…

— Опыт, — спокойно перебил контролёр. — Я этих дармоездов изучил досконально и основательнее, чем таблицу умножения. И сейчас для меня ясно как дважды два четыре, что в троллейбусе восьмого маршрута в данный момент нахально и бесплатно едет краснощёкий зайчишка, которого вы вчера избавили от законного наказания. Сегодня же вам не удастся избавить от справедливого возмездия этого опытного микроскопического государственного преступника! Он будет задержан мною при очередном мелком злодеянии!

Не берусь описывать, уважаемые читатели, тех противоречивых чувств, которые терзали сердце Иллариона Венедиктовича, и без того истерзанное болью за дорогого друга Гордеюшку. Значит, Вовик обманул! Но это ещё полбеды! Значит, он опять собирается, вернее, уже опять обманывает государство! И в этом, хотя бы и не в значительной, а может, и в значительной степени, виноват генерал-лейтенант в отставке Самойлов! Разболтался с негодником, дармоездом краснощёким, мороженое с ним поглощал, а он…

А он легко выпрыгнул из троллейбуса, увидел Иллариона Венедиктовича, от несусветной радости не обратил внимания на мрачнейшее выражение его лица и тут же жалобно ОЙкнул: рука длинного-предлинного контролёра сильно и цепко ухватила мальчишку за плечо. Он же так был счастлив от неожиданной встречи, что, морщась, не интересовался, кто вцепился в его плечо, но вдруг Илларион Венедиктович, помрачнев ещё больше, сквозь зубы произнес ледяным тоном:

— У меня нет времени объясняться с тобой, безответственнейшая ты личность. Теперь-то уж ты ответишь в полной мере за свои микроскопические государственные преступления! — И он прошёл мимо Вовика и вошёл в троллейбус, хотя не мог не слышать за своей спиной отчаянного и плаксивого голоса:

— Да ведь я забыл, просто забыл, честное слово, забыл закомпостировать!!!!!

Троллейбус укатил себе дальше по восьмому маршруту, увозя, может быть навсегда, человека, важность встречи с которым Вовик осознал полностью.

Чтобы не оставлять вас, уважаемые читатели, в неведении, сразу сообщу: с Вовиком на сей раз произошёл действительно нелепый случай — мальчишка и вправду не намеревался ехать даром, абонемент в руке держал, но задумался об утреннем происшествии, которое тоже полагал нелепым, до того задумался, что думал до самой остановки… Что из этого получилось, известно.

— Отпустите, пожалуйста, мое плечо, — печально попросил в данном случае бедный Вовик, — больно.

— Плечо я отпущу, — ответил контролёр, и, даже не глядя на него, Вовик знал, что один глаз у дяденьки торжествует, а другой будто ничего и не видит. — А тебя, задержу. Убежать не пытайся. Кончилась твоя дармоездовская деятельность. Будешь держать ответ перед законом теперь уже как злостный микроскопический государственный преступник типа безбилетного рецидивиста.

Когда человек не виноват, он к незаслуженным обвинениям относится либо с возмущением, либо равнодушно, либо с презрением.

Вовик был до такой — даже представить невозможно — степени равнодушен, что дяденька контролёр призадумался, спросил:

— Значит, ещё и обиделся, да?

— Нет, — в ещё большей степени равнодушно отозвался Вовик. — Не верите — не надо. Вот абонемент у меня в руке — видите? Задумался — и забыл закомпостировать. — Он вспомнил, что из-за этого нелепого случая стряслось, и возмутился: — Вам бы только поймать кого-нибудь, а что с человеком происходит, что с ним творится, вам…

— Нам не кого-нибудь поймать, — строго перебил дяденька контролёр, — а зай-чиш-ку, желательно опытного, каковым ты и являешься.

— Да, да, для вас я только зай-чиш-ка! А я ещё, между прочим, и человек! Да ещё и несчастный, к вашему контролёрскому сведению!

— Ну и что с тобой, не только зайчишка, а ещё и несчастный человек, случилось?

Вовик долго пыхтел от возмущения: ему казалось, судя по тому, что один глаз дяденьки контролёра смотрел на него холодно, тот насмехается, но другой глаз смотрел с сочувствием, и мальчишка проговорил доверительным тоном:

— Мне надо было поговорить с Илларионом Венедиктовичем… ну с тем, который меня вчера от вас спас. Я его с утра искал, а вы меня за плечо ка-а-а-ак…

— Но ведь он сам отказался с тобой разговаривать!

— Конечно, отказался! Ведь я его сегодня… — Вовик долго и довольно честно искал подходящее слово, но кроме обманул ничего не подыскал, а этого слова произнести духу не хватило. — В общем, надо было мне с ним поговорить, а вы меня ка-а-к цап! — И он безнадёжно махнул рукой.

Помолчали, глубокомысленно помолчали, озабоченный дяденька контролёр и не менее озабоченный Вовик, уделив этому занятию немало времени. Вовик опустил глаза в землю, а дяденька контролёр, — мальчишка, и не глядя на него, знал, — смотрел обоими глазами по-разному.

— Может, попробуем разыскать твоего Иллариона Венедиктовича? — услышал Вовик. — И пора нам познакомиться. Меня зовут Григорий Григорьевич. Как говорится, не поешь — не выговоришь. А тебя?

— Вовик я. А как искать? Где искать?

— Проще простого. Фамилию его знаешь?

— Самойлов. — Вовик сообщил фамилию со спокойной совестью, помня, что Илларион Венедиктович имени своего не скрывал, только просил никому не говорить о звании.

— Тогда пошли, — предложил Григорий Григорьевич. — Считай, что мы уже знаем, где он живет. И номер телефона нам тоже известен. Правда, киоск справочного бюро отсюда далековато и удобнее до него дойти, чем доехать.

И пока они идут до киоска городского справочного бюро, мы с вами, уважаемые читатели, вернёмся к Иллариону Венедиктовичу. Он в это время получил пропуск в лабораторию Гордея Васильевича, выдать который разрешил сам директор института, ибо все другие сотрудники, ведающие выдачей пропусков, отказали, твердя одно и то же:

— Гордей Васильевич просил его сегодня не беспокоить.

То же самое ему несколько раз повторили по телефону из лаборатории. Но сердце-то старого друга чувствовало, что надо туда проникнуть во что бы то ни стало. Немедленно!

— Какая-то неожиданная крупная неприятность у него с новым прибором, — объяснил директор. — А «Чадомер» находится под особым контролем самых высоких инстанций. Потребность в нём необыкновенная. Посему наш многоуважаемый коллега в серьёзном расстройстве. Никого к себе не допускает. Но я знаю о вашей дружбе и желаю благотворной беседы.

Иллариону Венедиктовичу казалось, что лифт не только не поднимается, а ползёт вверх со скоростью значительно ниже черепашьей. Он чуть ли не дрожал от ужаса, что лифт может вот-вот остановиться!

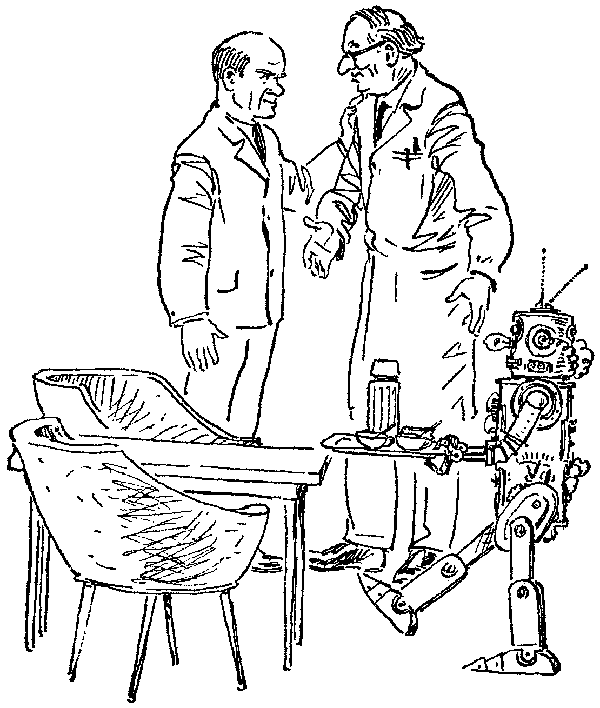

Но лифт был скоростной, действовал исправно, и вскоре перепереволновавшийся Илларион Венедиктович уже входил в лабораторию. Все сотрудники спокойно и, как положено ученым, сосредоточенно занимались своими делами, только один из них, сидевший за столом с телефонами, пытался было преградить дорогу неожиданному посетителю.

Но неожиданный посетитель с неожиданной для его лет ловкостью проскользнул мимо и исчез в кабинете.

— Наконец-то-о-о-о! — буквально закричал Гордей Васильевич, увидя друга. Они обнялись. — Где ты шлялся, старый гуляка? Мои сотрудники с утра названивают тебе… И какая там у тебя старушка завелась, да ещё с собакой?

— По старому телефону названивали, — усмехнулся Илларион Венедиктович. — Забыл, что я переехал?

— Забыл, забыл, — виновато признался Гордей Васильевич. — Всё у меня в голове перепуталось. Перемешалось!

— А меня к тебе не допускали, — пожаловался Илларион Венедиктович. — Ты что, не мог предупредить насчёт меня? А то вон как глупо получилось. Я к тебе, ты ко мне…

— Виноват, виноват, виноват… Говорю, что у меня в голове… ну вроде того, как будто бы хоккейная команда играет с футбольной. Вот и надо мне хоть немного успокоиться. Посему давай сначала молча попьем чайку. Дорогуша, дай-ка нам чайку, пожалуйста, — попросил он маленького робота, стоявшего у дверей.

|

Тот ответил:

— Вас понял. — Затем он принес термос, два стакана, ложечки, сахар в вазочке, всё это расставил аккуратно на специальном столике в углу, налил из термоса чай, сказал: — Прошу вас. Угощайтесь на здоровье.

— Спасибо, Дорогуша.

— Не стоит благодарности. — И робот вернулся на место.

Раз было предложено молчать, Илларион Венедиктович не стал выражать своего восхищения Дорогушей, неторопливо попивал чай, с удовлетворением отмечая, что Гордеюшка на глазах постепенно успокаивается. Сам же он расстраивался всё больше и больше, размышляя над тем, как сообщить другу пренеприятнейшую новость о его внуке и вообще сообщать ли сегодня. А если шефчик именно сегодня отдаст своей банде приказ о начале безобразий?

— Дорогуша, нам пока больше ничего не потребуется, — сказал Гордей Васильевич.

— Вас понял, — с места ответил робот.

— Так вот, дорогой мой друг, — тяжело, с видимым усилием заговорил Гордей Васильевич. — Казалось, «Чадомер» был близок к завершению. А мне всё представлялось, что есть в нём какой-то изъян. И пока я его не обнаружу и не устраню, прибор будет давать случайные показания. Вчера ещё моя затея с «Чадомером» была для меня чуть ли не гениальной. Сейчас же я убежден, что мой прибор — плод работы уже исчерпавшего свои возможности дряхлого мозга.

Вспылить, вознегодовать уже было собрался Илларион Венедиктович, но вспомнил, что старого друга надо успокаивать, и весело проговорил:

— Самокритичность, перешедшая все границы благоразумия, ещё хуже зазнайства, дичайшей самоуверенности и даже глупости, вместе взятых!

И Гордей Васильевич, тоже мобилизовав все силы, попробовал тоже хотя бы показаться весёлым, но его выдал хриплый от серьёзнейшего волнения голос:

— Если будешь так шутить, я могу тебя… ну, не убить, конечно, а… — Он мгновенно помрачнел, и голос его стал ещё хриплее: — В общем, дружище, «Чадомер» барахлит и барахлит. Приводили, к примеру, отъявленного лгунишку. У прибора единица измерения вранья — ЛЖА. И что ты думаешь? Вместо ожидаемых ЛЖЕЙ порядка восьми-десяти «Чадомер» устойчиво показывал всего пять с небольшим! Оказалось, что опытный лжец может обманывать и прибор!

— Ну и что? Вы исправили и…

— И снова барахлил! Способность переносить физическую боль. Единица измерения ОЙ. Привели девочку. От укуса комара ревет белугой. А мой «Чадомер» показывает всего сотую долю ОЯ. Неверно рассчитали схему. Ну и так далее, и тому подобное. Сегодня я притащил сюда своего внука-обормота Роберта. Родители называют его ласково Робиком, а получается, я считаю, по-собачьи. Но это к делу почти не относится. У «Чадомера» есть один любопытный показатель — склонность к преступности. Я назвал это качество хапизмом. Единица измерения — ХАП.

— Ну и что?! — Илларион Венедиктович вскочил. — Что, что показал «Чадомер»?

— Чушь на постном масле! Ерунду на маргарине! Ахинею на майонезе!

— Сколько, сколько ХАПОВ показал прибор?

— Шестнадцать, понимаешь, целых шестнадцать ХАПОВ! Практически это должнр означать, что Робик чуть ли не готов стать бандитом! Ну, я предполагал, исходя из его обормотизма, что-то в районе ноль целых и девяти десятых, никак не больше. А тут… вот сейчас сотрудники снова проверяют схему. А что толку? В принципе, по-моему, «Чадомер» пока не состоялся… Что скажешь? Надеюсь, не будешь делать вид…

— Скажу, скажу… Вида делать не буду, — глухо ответив, Илларион Венедиктович выпрямился и торжественным тоном продолжал: — Многоуважаемый Гордей Васильевич! Ваш удивительный «Чадомер», по крайней мере, по данным о Робиковом хапизме, показал себя точнейшим прибором.

Гробовым голосом и с угрожающим выражением лица Гордей Васильевич вопросил:

— Ты полагаешь, что сейчас самое время шутить? Я-то думал, что только у меня мозги одряхлели. Прости, конечно. Итак, что ты хочешь сказать?

— Милый Гордеюшка! Тебе дорог «Чадомер»? Нет-нет, ты не выпучивай неестественно глаза, а отвечай мне как ученый! Дорого тебе твоё изобретение?

— О-о-о-очень… — горячо выдохнул Гордей Васильевич. — Тебе, только тебе, старому другу, могу признаться: убежден, что в моем «Чадомере» нуждается всё прогрессивное человечество!

— Почему же ты недоволен прибором? Почему не доверяешь его точнейшим показаниям?

— Ты продолжаешь, понятия не имею, на каком основании, голословно утверждать, что показания «Чадомера» о Робиковом хапизме точны? Будь любезен доказать! — Гордей Васильевич не попросил, а приказал: — Я слушаю!

Илларион Венедиктович просто не разрешил себе сейчас переживать и ответил сразу:

— Твой Робик, Роберт, он же Робка-Пробка и Робертина, организует банду, которая намеревается как-то грабить людей. Бандитики в восторге от своего шефчика, особенно от того, что он умеет курить и владеет зажигалкой.

Эх, если бы все мы, уважаемые читатели, знали, какое иногда требуется мужество, просто невероятнейшее мужество, чтобы сказать правду хотя бы одному человеку! Ведь правда сначала приносит резкую боль, но зато потом наступает облегчение, и человек становится сильнее, потому что знает правду. А ложь сначала, наоборот, доставляет удовольствие, человеку начинает казаться, что он сильный, зато потом он испытывает сильнейшие муки совести, слабеет. Правда — лечит, ложь — калечит и даже убивает.

— Зажигалка? — еле-еле-еле слышным голосом спросил Гордей Васильевич. — А я-то думал, что потерял её в огороде, на даче… Спасибо, милый друг мой, за правду… Дорогуша, принеси, пожалуйста, мне из аптечки… ты знаешь что… капель сорок…

— Вас понял, — ответил робот, выполнил приказание, вернулся на место.

Приняв лекарство, Гордей Васильевич более или менее уверенным голосом попросил:

— Рассказывай все…

О чём будет рассказывать Илларион Венедиктович, вы, уважаемые читатели, уже осведомлены. И пока продолжается тягостная для обоих друзей беседа (вернее, души изматывающий разговор), мы посмотрим, как ищут Иллариона Венедиктовича Вовик с Григорием Григорьевичем. Тот по дороге неторопливо, хотя шли они быстровато, рассказывал:

— Всю жизнь я боролся с врагами нашего советского общества. А бороться — это ведь не только задерживать и обезвреживать. Огромное значение имеет ещё и воспитательная работа с теми, кто вольно или невольно готовится к тому, чтобы их задерживали и обезвреживали. Вот до войны я работал воспитателем в колонии. Детишки там были особенные, таких сейчас называют трудными. А в колонии ребятишки были чрезвычайно трудные… Потом в армии служил, потом на войне фашистов бил, а после демобилизации поступил в милицию. Пришлось всякое повидать. И жизнью, как на войне, рисковать приходилось. А там — пенсия. Что делать? Чем заняться? Тут-то вот я и приметил вас, безбилетников. Сначала, как говорится, глазам своим не поверил. Да как не стыдно из-за копеечек…

— Случайно сегодня вышло! — взмолился Вовик, — Не буду я больше. Но ведь взрослые-то…

— Взрослые, взрослые… — проворчал Григорий Григорьевич. — С ними вопрос простой… Вот ты часто на мой левый глаз поглядываешь, да? Он у меня искусственный. И выбил мне его не фашист на войне, даже не особо опасный преступник. А мальчишка вроде тебя.

— Ка-а-ак?!?!

— Да вот так. Из обыкновенной рогатки.

— Он ведь не нарочно, наверно…

— Эх, Вовик, Вовик! — Григорий Григорьевич добродушно похлопал его по плечу. — А какая моему глазу разница — нарочно он или не нарочно?

— А вы… вы…

— Чего — вы-вы?.. Узнал я, что дед этого хулигана — заслуженный человек, участник войны, большой ученый… Что, думаю, ему такое горе доставлять? Обормотик-то этот, по-моему, всё равно обормотом вырастет. Родители его испортили. А дед тут ни при чем. Хулиган же рано или поздно получит по заслугам… Подожди, я сейчас.

Они остановились у киоска городского справочного бюро. Григорий Григорьевич наклонился к окошечку, что-то сказал и остался в той же, наклонной позе. И когда Вовику подумалось, что тот зря старается, Григорий Григорьевич получил из окошечка листок бумаги, сказал мальчишке:

— Всё в порядке. Поехали. Или позвоним сначала?

Он вошёл в будку с телефоном-автоматом, набрал номер, и когда ему, видимо, ответили, повернул к Вовику обескураженное лицо. Он то раскрывал рот, пытаясь что-то сказать, потом закрывал, опять открывал и — резко повесил трубку. Подождав немного, он снова набрал номер, и едва, видимо, ему ответили, резко повесил трубку.

— Ничего не понял, — недоуменно сказал он, выйдя из будки. — Что-то кричала старушка, пытаясь перекричать собачку. А собачка старалась перетявкать старушку. Я так думаю: надо ехать.

— Григорий Григорьевич! — Вовик даже остановился. — А почему это вы… ну… со мной вот так?

— Помочь тебе хочу. Не понимаешь, почему — подрастешь, может, и поймешь.

Когда они сошли на остановке, Григорий Григорьевич многозначительно произнес:

— Так что будем надеяться на лучшее, гражданин бывший заяц. А вот и нужный нам дом.

Они вошли в какой-то подъезд, поднялись на какой-то этаж, остановились у какой-то двери, которая вскоре после звонка Григория Григорьевича открылась, и раздался восторженный старушечий голос:

— Проходите, пожалуйста, проходите! Мы вас заждались!

Злобное собачье тявканье сопровождало это любезное приглашение.

Из-за спины Григория Григорьевича Вовик увидел старушку, на руках которой пронзительно и звонко тявкала малюсенькая белая собаченция с большими чёрными наизлейшими глазами, и пока пытался вспомнить, где же он мог их видеть, непрерывно слышался сверхторопливый голос старушки, сопровождаемый непрерывным пронзительным и звонким со злобой тявканьем:

— Я уже стала волноваться, придёте вы или нет. Поручение совершенно пустяковое. Я ухожу к собачьему гипнотизёру по фамилии Шпунт, и если без меня Джульетточка заскулит в комнате, надо немедленно отнести её на кухню к мисочкам с едой и питьем. Если Джульетточка заскулит у дверей, надо совершенно немедленно сходить с ней погулять и не разрешать общаться с животными. Я постараюсь вернуться пораньше. Джульетточка, радость моя, не скучай!

Хлопнула дверь, и ошеломленный, вернее, остолбенелый Григорий Григорьевич с собаченцией на руках, захлебывавшейся в злобном тявканье, оторопело спросил Вовика:

— Ты почему молчал? Почему ни слова не сказал? Я-то сразу прямо-таки опешил! — Он взял дико визжавшую собаченцию за загривок и брезгливо держал её в воздухе. — Я тебя в окно выброшу, если не перестанешь злобствовать!

Собаченция, естественно, его не послушалась, и он, бросив её в комнату, позвал с отчаянием:

— Вовик, Вовик! Догони-ка старушку и объясни, что мы ошиблись квартирой! Она с кем-то нас перепутала! Давай быстро! Да замолчи ты! — закричал он на собаченцию, которая в дверях комнаты тявкала ещё пронзительнее и ещё злобнее.

Выскочив из квартиры, Вовик по перилам на животе съехал вниз, выбежал из подъезда, оглянулся по сторонам — старушки нигде не было. Он сбегал до одного угла дома, до другого — тот же результат, вернее, никакого результата, — и остановился как вкопанный. В голове застучало сразу три вопроса: который подъезд? который этаж? которая квартира?

— Да что это за денек такой невезучий? — с очень большой досадой прошептал Вовик, насчитав шесть подъездов в четырехэтажном доме. — Мда… положеньице… и что прикажете делать? Выход получался всего-навсего один: ждать, когда появятся Илларион Венедиктович, старушка или Григорий Григорьевич.

В целях экономии времени, уважаемые читатели, и чтобы не заставлять вас ломать голову над тем, что произошло, сразу объясню случившееся.

Вовик с Григорием Григорьевичем попали в бывшую квартиру Иллариона Венедиктовича, из которой он недавно выехал и в которой поселилась большущая семья. В этой семье и жила, вернее же, мучилась, старушка Анастасия Георгиевна — владелица Джульетточки. У старушки было много-много внуков и внучек, которых она называла оравой ораторов (от слова «орать»). Дети росли крикливыми, непослушными, капризными, скандальными, житья от них никому не было, даже соседям.

Анастасия Георгиевна решила воспитывать их, точнее, перевоспитывать, по принципу, сформулированному ею следующим образом: полюбишь собачку — полюбишь и человека, полюбишь человека — может быть, будешь вести себя хотя бы относительно нормально.

Для этого она собиралась каждому внуку и каждой внучке подарить по собачке, чтобы они (внуки и внучки) ухаживали за ними (собачками), воспитывали в них лучшие собачьи качества и сами становились хотя бы чуть-чуть похожими на хороших детей.

Но первая же собачка — Джульетточка — оказалась настолько непослушной, вздорной, скандальной и

Из бюро услуг она пыталась вызвать нянечку, чтобы та (или тот) посидела с собачкой, но так как Джульетточка безостановочно тявкала в телефонную трубку, то старушка из ответов ничего не разобрала, а ей говорили, что собачек, даже замечательно прекрасных, бюро не обслуживает. И когда появился Григорий Григорьевич, Анастасия Георгиевна приняла его за нянечку!

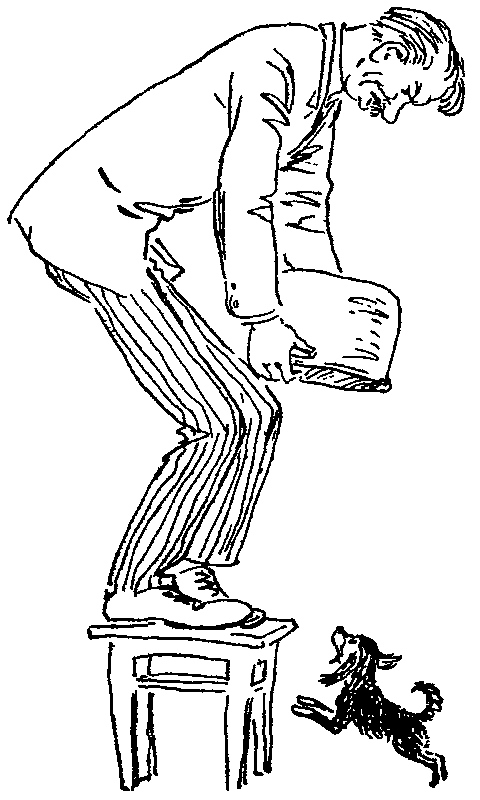

Так вот сейчас эта нянечка, длинная-предлинная, высилась в кухне на табурете, потому что Джульетточка от беспрерывного, но всё более озлобляющегося тявканья перешла к практическим действиям, не менее озлобленным, — пыталась цапнуть нянечку.

Григорий Григорьевич ни разу в жизни не бывал в таком, как он мысленно выражался, идиотском положении. Конечно, допрыгнуть хотя бы до его ног злобная собаченция не могла, но и он спрыгнуть с табурета на пол тоже не мог — боялся быть искусанным и даже истерзанным. И он кричал Джульетточке дрожащим и прерывистым от негодования голосом:

— Раздавить тебя мало! Отравить тебя недостаточно! Голодной смертью тебя прикончить маловато! С четвёртого этажа тебя выбросить — слишком большая честь для тебя! А ещё друг человека считаешься!

Вдруг он вспомнил о Вовике, живо представил, как открывается дверь, входит ни о чем, вернее, ни о ком, не подозревающий мальчик, и в одну из его ног вцепляется или даже вгрызается эта ненормальная четвероногая психопаточка. Тут он заметил на подоконнике большую кастрюлю, стоявшую вверх дном, и в голове его моментально созрел план, надо сказать, великолепнейший план обезвреживания задыхавшейся от бессильной злобы дикой кандидатки в особо опасные преступницы.

|

С большим трудом сохраняя равновесие, Григорий Григорьевич дотянулся до кастрюли, долго и тщательно примеривался-прицеливался, ловко спрыгнул с табурета, накрыл Джульетточку кастрюлей и в наиполнейшем изнеможении сел на неё.

Отдышавшись и чуть-чуть-чуть успокоившись, он великодушно пожелал собачке приятного отдыха, а сам стал беспокоиться уже о долгом отсутствии Вовика и причинах этого отсутствия, которые представлялись ему серьёзными. Джульетточка между тем стукалась о стенки и дно кастрюли, но звуки оттуда доносились приглушенные.

А Вовик на улице изнывал от неопределённости своего положения. Больше всего его волновало: что сейчас о нём может подумать Григорий Григорьевич?

|

Тут на его, Вовиково, счастье из подъезда появилась девочка, голова которой была вся в разноцветных бантиках. Девчонок Вовик отчаянно (вернее, с отчаяния) презирал, разговаривать с ними по-человечески не был пока способен, однако на сей раз, подавив глубочайший вздох, был вынужден как можно вежливее спросить:

— Слушай, ты! Где здесь у вас старушенция живёт с такой малюсенькой злющей собаченцией?

Но девочка, видимо, привыкла, что иначе мальчики и не умеют разговаривать с девочками, и охотно ответила:

— В нашем доме живёт достаточно много старушек с малюсенькими злыми собачками. Знаете, старость располагает к общению с животными и неудивительно, что…

— Ты много-то не болтай! — собрав все свои способности к вежливому обращению, оборвал Вовик. — Собаченцию эту звать что-то вроде… не помню…

— Простите, но я по именам собачек не знаю, — сказала девочка. — И чтобы продолжить разговор, нам необходимо представиться друг другу. Меня зовут Вероника.

— Меня зовут Вовик, — сквозь зубы процедил он. — Собачек как зовут ты не знаешь, а чего ты тогда знаешь? О чём нам тогда разговаривать?

— О, разговаривать можно о многом! — воскликнула Вероника. — Действительно, я не знаю имен, то есть кличек собачек, но зато могу перечислить буквально всех старушек. Я со всеми ими общаюсь, стараюсь каждой помочь, как истинно воспитанная девочка. Вот в первом подъезде, например, живёт совершенно изумительная…

Вовика вдруг осенило, и он, уже забыв о всякой вежливости и тем более воспитанности, сказал, как и положено мальчишкам:

— Да не нужны мне твои старушенции в общем-то! Ты мне вот что ответь! Ты случайно не знаешь, в которой квартире живёт Илларион Венедиктович Самойлов?

— Ах, такой старенький генерал-лейтенант в отставке! — обрадовалась воспитанная девочка Вероника. — Извините, но я даже не знаю, в каком доме он живет.

— Ну, как ты, голова[1] с бантиками, не знаешь, где живёт такой человек? Да в вашем доме он живет, к твоему сведению!

— Какой вы грубый… — печально проговорила воспитанная девочка Вероника, и все разноцветные бантики на её голове поникли. — Я просто теряю всякий интерес к вам…

Но Вовик промолчал, сдержался, чувствуя, что сейчас может услышать что-то нужное для себя.

— Несмотря на вашу грубость, — печально продолжала воспитанная девочка Вероника, — я продолжу разговор с вами. Так обязаны поступать воспитанные девочки. Видите ли, я знаю, где жил в нашем доме Илларион Венедиктович.

— Как это — жил? А сейчас не живет, что ли?

— Вот именно. Прежде чем грубить, надо было подумать. Недавно он переехал на новую квартиру. Понимаете, квартира в нашем доме для него была явно велика. И он, исходя из самых благородных побуждений…

— Да кончай ты свою болтовню! У меня важное дело, а она тут…

Воспитанная девочка Вероника с болью поморщилась, но подробно объяснила Вовику всё, предложила даже проводить его, но на радостях Вовик даже не обозвал её никак, а взлетел на четвёртый этаж и позвонил в квартиру № 33.

От нетерпения он подпрыгивал, но за дверью было тихо.

«Неужели эта голова[2] с бантиками, — пронеслось в Вовиковой голове, — чего-нибудь перепутала или нарочно меня обманула?» — И он звонил, звонил, звонил… Замерев в растерянности, он прислушался и уловил далекий голос, однако слов разобрать не мог. Сначала это повергло его в сильнейшее недоумение, а затем он ощутил страшок: видимо, в квартире что-то случилось. И он с неприятным ощущением уже не страшка, а подлинного страха напряженно ждал, почти прижав ухо к дверной обшивке.

А в квартире, точнее, на кухне, происходило следующее. Григорий Григорьевич кричал Вовику, чтобы тот обождал, а сам никак не мог сообразить, как ему быть с собаченцией под кастрюлей, хотя она (собаченция) уже не подавала признаков активного существования. Но когда звонки прекратились, Григорий Григорьевич решил, что пора действовать, а не размышлять. Он, придерживая кастрюлю руками, осторожно приподнялся, склонился над ней, внимательно прислушался, с удивлением ничего не услышал, резко опрокинул кастрюлю…

Джульетточка лежала на спинке, подняв кверху все четыре лапочки.

— Сдохла, сдохла… то есть задохнулась… — еле-еле-еле слышно прошептал Григорий Григорьевич. — Прости меня, если сможешь… миленькая ты моя… я же не хотел твоей кончины… я только спасался от тебя…

Зачем-то взяв кастрюлю в руки, он побрёл к дверям, открыл их, впустил обрадованного Вовика и, как говорится, загробным голосом сказал:

— Нет больше нашей дорогой Джульетточки… по моей вине она погибла… в муках ушла из жизни… такое несчастье… горе-то какое…

— Чего это с ней стряслось? — без особой жалости поинтересовался Вовик.

— Я долго сидел на ней, — Григорий Григорьевич приподнял кастрюлю одной рукой, — а под ней была она… в муках… бедная… я не забуду её никогда… по моей вине… такая гибель…

— Да живая она! — возмущенно воскликнул Вовик. — Поглядите!

Григорий Григорьевич с изумлением смотрел на него, не решаясь оглянуться, а когда набрался решимости для этого, увидел, что Джульетточка, покачиваясь из стороны в сторону на своих тонюсеньких ножках, выходит в прихожую из кухни, и пролепетал:

— Радость-то какая… счастье-то какое…

Собаченция подошла к нему, с трудом потянулась мордочкой вперёд и лизнула ему ботинки, повиляв хвостиком.

— Чу… чу… чу… чу-де-са… — с очень большим трудом выговорил Григорий Григорьевич. — Ведь совсем недавно не подавала никаких признаков жизни… а до этого я от неё на табурет влез — искусать меня пыталась… Милая ты моя! — Он взял её на руки, нежнейше прижал к груди, и Джульетточка благодарно лизнула его в щёку. — Представляешь, Вовик! — осчастливленный, воскликнул он. — Это же был бы ужас, если бы она погибла по моей вине! А что бы я сказал в оправдание хозяйке?

— Илларион Венедиктович из этой квартиры выехал, — недовольно произнес Вовик. — А к кому мы попали, неизвестно.

— Мы попали к Джульетточке, — радостно ответил Григорий Григорьевич, можно сказать, ласкаясь с собаченцией: он терся щекой об её бывшую когда-то злой мордочку, а она периодически лизала ему щёку.

— Григорий Григорьевич! — с укором воскликнул Вовик. — Ведь мы не эту собаченцию искали, а…

— Пойдем, Джульетточка, покушаем. — Григорий Григорьевич даже внимания не обратил на Вовиков упрёк, отправился с собаченцией на кухню и стал с умилением наблюдать, как она лакала молоко из мисочки, часто взглядывая на своего убийцу-спасителя, благодарно крутила хвостиком. — Давай, давай питайся, сил набирайся! Забудь всё неприятное!

Григорий Григорьевич снова взял Джульетточку, на руки и принялся осторожными, даже нежными движениями убаюкивать её, как младенчика, и говорил уже тихо, в ритме колыбельной, чуть ли не напевая: — Я жестоко поступил, чуть собачку не убил. Никуда мы не пойдем, мы хозяйку подождем. Мы узнаем всё, что нужно, будем жить с собачкой дружно… Уснула… — удовлетворенно и умиротворенно прошептал он. — Мы ведь ищем твоего Иллариона Венедиктовича. Рано или поздно он вернется домой, и вы встретитесь. Чем же ты недоволен?

— Да не живёт он здесь, — невольно тоже шепотом ответил Вовик. — На новую квартиру он переехал. А мы попали к какой-то ненормальной старушенции… И зря тут время тратим!

Видно было, что Джульетточка блаженствовала на руках Григория Григорьевича, и он не менее блаженствовал, если не больше, и смысл Вовиковых слов не сразу дошёл до его умиленного сознания, а когда, наконец, дошёл, он сказал:

— Новый адрес Иллариона Венедиктовича мы всё равно узнаем. Я по старой службе-дружбе обращусь в милицию. Но понимаешь, Вовик, если нас здесь и приняли неизвестно за кого, а мы практически согласились остаться и ждать, то невольно взятые на себя обязательства обязаны выполнить. И собачку одну оставлять нельзя: у неё по моей вине было нервное потрясение.

— У меня тоже скоро будет нервное потрясение, — пробурчал Вовик. — Или с голода в обморок грохнусь.

— Очень хорошо, — поразмыслив, ответил Григорий Григорьевич. — Ты отправляйся домой, пообедай и возвращайся сюда. В любом случае я тебя буду здесь поджидать с моей малюточкой.

— Да не ваша она! — вырвалось у Вовика. — Старушенции она принадлежит! Григорий Григорьевич! — едва не взрыднул Вовик. — Что с вами случилось?

— Со мной случилось счастье, — тихо, но торжественно произнес Григорий Григорьевич. — Ты лучше заинтересуйся, что случилось с Джульетточкой, и это будет небесполезным для тебя. Она… — голос его задрожал от нежности и умиления… — она же пе-ре-вос-пи-та-лась… Вспомни, какой мы застали её здесь. Злобной, капризной, неблагодарной. Я от неё на табурет залезал. А сейчас…

— Вы считаете, что кастрюлей её перевоспитали? — ехидно спросил Вовик. — Интересный способ! Переворот в науке!

Не буду, уважаемые читатели, описывать их дальнейшего спора-разговора. Передам лишь его основной смысл. Григорий Григорьевич на примере Джульетточки доказывал, что иногда к избалованным существам не вредно применять довольно жестокие методы наказания, когда все остальные не привели к положительным результатам. Вовик же настаивал на том, что собаченции это собаченции, а человек это человек, его кастрюлей не накроешь и т. д.

Ещё мне следует, уважаемые читатели, сообщить вам о том, что произошло с Анастасией Георгиевной у собачьего гипнотизёра по фамилии Шпунт. Он согласился за весьма приличное вознаграждение перевоспитать Джульетточку — вместо наисквернейшего характера привить ей почти ангельский.

Анастасия Георгиевна усомнилась в этом заявлении: оно представилось ей подозрительно самоуверенным, а сам обещатель — крайне подозрительной личностью. Тогда тот, показавшись ей ещё более крайне подозрительным, ещё более самоуверенно заявил:

— Позвольте, я для демонстрации своих выдающихся способностей усыплю вас. Кем бы вы хотели стать во сне?

— Конечно, Джульетточкой, — ответила Анастасия Георгиевна, — но доброй, послушной, отзывчивой.

Собачий гипнотизёр по фамилии Шпунт мгновенно усыпил старушку, но, сколько ни пытался, чтобы она во сне хотя бы немножко потявкала, ничего из этого не получалось. Тогда он попробовал разбудить её, но тут она как раз стала изредка потявкивать, но никак не просыпалась.

Обескураженный и предельно растерявшийся собачий гипнотизёр по фамилии Шпунт уже мечтал только об одном: узнать у старушки адрес или номер телефона, чтобы отправить её домой, но Анастасия Георгиевна продолжала крепко-крепко-крепко спать и даже уже не тявкала, а громко и сладко посыпывала, изредка радостно похрапывая.

И так как всё это будет продолжаться ещё довольно длительное время, мы с вами, уважаемые читатели, отправимся в лабораторию Гордея Васильевича, где он со своим старым другом Илларионом Венедиктовичем горестно обсуждал глупую и общественно опасную затею своего внука Робика, он же бывший Робка-Пробка, а ныне шефчик Робертина, организатор банды малолетних обормотов.

(support [a t] reallib.org)