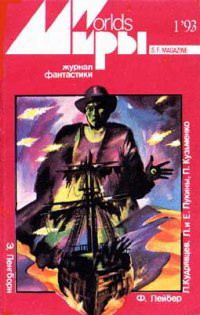

"Яйцо Ангела" - читать интересную книгу автора (Пенгборн Эдгар)

|

Эдгар Пенгборн ЯЙЦО АНГЕЛА

Август 10, 1951 г. М-ру Кливленду Мак-Каррену, Федеральное Бюро Расследований, Вашингтон, округ Колумбия.

Дорогой сэр, в соответствии с Вашим запросом я прилагаю распечатку относящегося к делу дневника покойного доктора Бэннермана. Оригинал документа будет храниться в отделении впредь до вынесения соответствующего распоряжения.

Наше расследование не выявило связей между др. Бэннерманом и какой-либо организацией подрывного или иного толка. Насколько нам удалось узнать, он был именно тем, кем казался: безобидный отдыхающий на покое, с небольшим независимым доходом; до известной степени нелюдим, но отзывы местных торговцев и соседей хорошие. Связи между доктором Бэннерманом и деятельностью того характера, что может заинтересовать Ваш департамент, кажутся совершенно невозможными.

Ниже приведенная информация выбрана из разных частей дневника д-ра Бэннермана и соединена в соответствии с результатами наших собственных ограниченных расследований. Он родился в 1898 году в Спрингфилде, Массачузетс, там же посещал среднюю школу, закончил Гарвард в 1922 году; работа прерывалась двухлетней службой в армии. Был ранен в сражении при Аргонне, имел травму позвоночника. Получил докторскую степень по биологии в 1926 году. Последствия военного ранения потребовали госпитализации в 1927-28 годах. С 1929 по 1948 год преподает естественные науки в одной из частных школ Бостона. Опубликовал два пособия по введению в биологию — в 1929 и в 1937 годах. В 1948 году оставил преподавание; пенсия и скромный доход от начислений за учебники, видимо, сделали этот шаг возможным. Кроме деформации позвоночника, заставлявшей его сутулиться при ходьбе, его здоровье оставалось крепким. Результаты вскрытия позволяют предположить, что состояние позвоночника могло причинять ему болезненные ощущения, но он ни с кем не говорил об этом, даже со своим врачом, д-ром Лестером Морсом. Нет также свидетельств склонности к наркотикам или алкоголю. В одном из ранних фрагментов дневника д-р Бэннерман характеризует себя как натуралиста-созерцателя: «я скорее хотел бы сидеть на пеньке, чем писать монографии: это куда благодарнее». Д-р Морс и другие, знавшие д-ра Бэннермана лично, говорили мне, что здесь содержится глубокий намек на склад его личности.

Я недостаточно подготовлен, чтобы комментировать его дневник; могу лишь сказать, что не располагаю доказательствами для подтверждения или отрицания выводов д-ра Бэннермана. Дневник изучался моим непосредственным начальством, д-ром Морсом и мною лично. Считаю само собой разумеющимся, что и Вы сохраните дело в строжайшем секрете.

К дневнику прилагаю также заключение д-ра Морса, написанное по моей просьбе для нашей документации и для Вашего сведения. Вы отметите: приводя нужные данные, он говорит о том, что характер смерти не противоречит заключению об эмболии. Свидетельство о смерти он подписал с этим диагнозом. Вы также найдете в моем письме от 5 августа, что тело д-ра Бэннермана обнаружил именно д-р Морс. Будучи близким другом покойного, д-р Морс был не в состоянии провести аутопсию. Она была проведена д-ром Стивеном Клайдом из того же города и была практически отрицательной по отношению к выяснению причин смерти, не подверждая и не опровергая первоначального диагноза д-ра Морса. Если Вы захотите прочесть протокол вскрытия целиком, буду рад выслать копию.

Д-р Морс говорит, что насколько ему известно, у д-ра Бэннермана не было родных. Он никогда не был женат. В течение двенадцати сезонов каждое лето он снимал небольшой коттедж у сельской дороги в двадцати пяти милях от города; навещали его очень редко. Сосед, м-р Стил, упомянутый в дневнике — фермер, 68 лет, хороший характер, — говорил мне, что «так и не познакомился как следует с д-ром Бэннерманом».

В нашем отделении сложилась уверенность, что до появления новой информации дальнейшее активное расследование вряд ли оправдано.

Приложение: Извлечения из дневника д-ра Дэвида Бэннермана. Заявление Лестера Морса, д-ра медицины.

Примечание архивиста: Следующий документ, поначалу прилагавшийся в качестве неофициального «довеска» к вышеозначенному письму, был любезно предоставлен нашему учреждению миссис Хелен Мак-Каррэн, вдовой первого президента Всемирной Федерации, павшего смертью мученика. Прочие личные и государственные бумаги президента Мак-Каррена, многие из которых датированы теми годами, когда он еще служил в ФБР, доступны обозрению в Институте мировой истории (Копенгаген).

ЛИЧНАЯ ЗАПИСКА. БЛЭЙН — МАК-КАРРЕНУ, датировано 10 авг. 1951 года.

Дорогой Клив, кажется я не объяснил в официальном письме, что тебя пришлось втянуть во все это из-за той скотины Клайда. У него длинный язык. Случилось так, что… Когда он влетел в кабинет всучить мне доклад о вскрытии, он уже орал о совершенно отрицательных результатах (есть у него свой кодекс чести), а на моем столе он увидел страницу дневника. Док Морс в это время был у меня. Боюсь, что мы оба на него отвязались (Клайд вызывает к себе такое отношение, а мы как раз Были в ТОМ Состоянии Духа), так что старый пердун решил, что он напал на подрывную деятельность. Принадлежит к этой породе Твердо Лобых. Поднял такой визг насчет обращения в Высокие Инстанции, что я понял: — это он про твой улей, и решил опередить письмо, которое он обязательно наваляет. Думаю, что его литературные усилия не удастся просто сунуть в папку № 13.

Он может говорить что угодно про мой характер, но даже я не предполагал, что он заложит своего коллегу. Док Морс лучший из лучших, и не надумал бы утаивать любое свидетельство, для нас важное, как поминается в письме Клайда. Что Док сделал, так это посоветовал Клайду в очень приятной манере в приватности моего кабинета слетать на Луну на том-то и том-то. Я бы сам хотел выразить тоже самое. Так что Клайд побежал жаловаться учительнице. Понял, что я говорю про язык? Однако (тьфу, тьфу) не думаю, что он разглядел в дневнике достаточно, чтобы понять, о чем все это.

Насчет дневника, черт возьми, Клайд, я не знаю. Если у тебя есть какие-то идеи — давай. Боюсь что сам не верил в ангелов. Но как подумаю про эффект, если история выплывает наружу — это, брат… оказывается старый Бэннерман жил тут с ангелицей и они даж-ж-же не состояли в законном браке! Ай-яй-яй.

А какая будет пища для звонков от разных психов, жаждущих объяснить все как есть! Специалисты по кормлению и уходу за ангелами. Способы ангелозащиты. «За моим окном пять минут назад летал АНГЕЛ!» «СДЕЛАЙТЕ АНГЕЛЬСТВО ВЫГОДНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ В ВАШЕ СВАБОДНОЕ ВРЕМЯ!!!» Когда мы увидемся? Ты говорил, что вроде можешь выкроить свободную недельку в октябре. Если бы мы сошлись вдвоем, глядишь, и удалось бы нащупать смысл там, где его сейчас нет. Я слышал, что сидр в этом году обещает быть удачным. Приезжай и попробуй. Мои наилучшие Дженни и всему выводку, ну и Хелен, коиечно.

P.S. Если по дороге наткнешься на ангелов и они не захотят ждать представителей власти вези их сразу на допрос в сенат — тогда мы будем точно знать что мы чокнутые.

ИЗ ДНЕВНИКА ДЭВИДА БЭННЕРМАНА, июнь, 1-го-июль 29-го, 1951 г.

1 июня.

Должно быть, около трех недель назад на нас и свалилась эта летающая тарелка. Наблюдатели с другой стороны Кэтахдина видели, как она опускалась сюда; наблюдатели же с той видели, как она садилась там. Размеры — где-то между шестью дюймами и шестьюдесятью футами в диаметре (или она была сигарообразной?), и скорость какая угодно. Кажется, в итоге все сошлись на розовом цвете. Было достаточно официального пустозвонства, обязанного произвести впечатление, успокоить и разочаровать. Я придал очень мало значения общему экстазу и еще меньше — комментариям: естественно, я считал, что это ПРОСТО летающая тарелка. Но Камилла нынче высидела ангела.

Это должна была быть Камилла. Возможно, я здесь мало уделил внимания моим курочкам. В последние дни мне приходит в голову мысль, что этот дневник может иметь значение не только для моих глаз, оказаться не только утехой старческого одиночества, чтобы притупить жало смерти; ангел в доме круто все меняет. Мне следует помочь возможному читателю осмыслить все это.

У меня восемь несушек: все годовалые, исключая Камиллу, для нее это третья весна. Дважды я оставлял ее зимовать на ферме моего соседа Стила, когда запирал свой сарай и улетал погреть зябкие косточки во Флориду, потому что еще молоденькой курочкой она имела завораживающую меня манеру. Я никогда не смог бы съесть Камиллу; она только глянула бы на топор с тем самым выражением острого неодобрения (а уж это обязательно!), и я ощутил бы, что обезглавливаю по крайней мере любимую тетушку. Единственная дань сентиментальности — ее ежегодная жажда материнства, что, впрочем, совершенно нормально для белых плимутроков.

В этот раз она удачно соорудила гнездо в самой гуще черной смородины. Когда я отыскал его, то высчитал, что опоздал недели на две. Мне пришлось перехитрить ее, наблюдая за нею из окна — у нее хватало ума не передвигаться в открытую от кормушки прямо к гнезду. Когда же я, изодравшись в кровь, добрался до ее убежища, она уже высиживала девять яиц и встретила меня, как заклятого врага. Они не могли быть оплодотворены, ведь петуха я не держу, и я уже успел ограбить ее, когда заметил, что девятое яйцо не от нее. Оно было густо-синее и прозрачное, вспыхивающее изнутри искрами, отчего я вдруг подумал о первых звездах в ясный вечер. Величиной оно было с камиллины яйца. Там был зародыш, но разглядеть его не удалось. Я вернул яйцо под ее лихорадочно-горячую грудку и вернулся не спеша в дом выпить холодного.

Это было десять дней назад. Я понял, что следует вести записи: каждый день я осматривала голубое яйцо, наблюдал растущую в нем неведомую жизнь.

К настоящему времени ангел уже три дня как вылупился. Сейчас я впервые собрался с мыслями настолько, чтобы взяться за перо.

Я испытывал нечто вроде умственной апатии, ранее мне незнакомой. Неточный термин: не столько апатии, сколько озабоченности без четкого понимания, что же меня так заботит. Как у ученого, у меня есть определенная репутация. Но именно сейчас желание накапливать данные начисто отсутствовало: мне просто хотелось сесть спокойно и дать правде, если она есть, войти в бездействующий мозг. Возможно, это часть процесса одряхления — хотя вряд ли. Осколки чудесной синей скорлупы лежат на моем столе. Не могу назвать это исследованием: мои мысли блуждают в этой синеве, не узнавая ничего, что можно облечь в слова.

Ангел расколол скорлупу на две неравные половинки. Очевидно, что это было сделано ею (да, это именно ОНА) с помощью маленьких роговых наростов на локтях: эти наросты отпали на второй день. Мне очень хотелось увидеть, как она разбивала скорлупу, но когда я добрался до гнезда в гуще смородины три дня назад, она уже вылупилась. Высунув свою точеную головку из перышек Камиллы, она сонно улыбнулась и спряталась опять в жаркую темноту — обсыхать. Что я еще мог, кроме как убрать отсюда свою неуклюжую тушу, подобрав осколки скорлупы? Собственную камиллину кладку я убрал за день до этого — Камилла была лишь чуточку раздражена. Удаляя их, я нервничал, даже видя, что они точно снесены Камиллой, но все обошлось. Для пущей верности я разбил каждое. Очень тухлые яйца и ничего больше.

Вечером я занервничал из-за крыс и ласок, как нервничал бы и раньше. Приготовив в кухне ящик, я пересадил парочку, и ангелочка спокойно лежала в моих сомкнутых ладонях. Сейчас они там. Думаю, что им уютно.

Через два дня после появления из яйца ангелочка была величиной с мой указательный палец, ростом около трех дюймов, пропорции — как у шестилетней девочки. Тело, кроме головы, кистей, и, наверное, подошв ног, покрыто пушком цвета слоновой кости; открытая часть кожи мерцает розоватым светом — именно мерцает, как внутренность некоторых морских раковин. Чуть выше лопаток имеются два выроста, которые я считаю формирующимися крыльями. Трудно счесть их добавочной парой специализированных передних конечностей. Мне кажется, что это скорее полностью дифференцированные органы; возможно, они будут похожи на крылья насекомых. Интересно: никогда не представлял себе жужжащих ангелов. Может быть, она и не будет такой. О6 ангелах я знаю крайне мало. Сейчас выросты покрыты плотной оболочкой, несомненно, защитным чехлом, который будет сброшен, как только мембраны (если это мембраны) созреют для роста. Между выростами виден слегка выступающий участок — видимо, специализированная мускулатура. В остальном ее сложение полностью человеческое, вплоть до пары крошечных пуговичек, видимых под пухом; какой смысл их иметь яйцекладущему организму, выше моего понимания. (Просто для сведения: настолько же выше, насколько пейзаж Коро, «Неоконченная» Шуберта, полет колибри или мир, выстроенный инеем на оконнном стекле). Пух на голове за три дня ощутимо подрос и отличается от телесного пушка — позже он станет напоминать человеческие волосы, примерно так, как бриллиант напоминает гранитную плиту…

Случилась любопытная вещь. Я подошел к ящику Камиллы после того, как написал это. Джуди уже спокойно улеглась перед ним. Головка ангелочки торчала из-под перьев, и я подумал — с большей словесной оформленностью, чем обычно требуют подобные мысли: «Вот стою я, натуралист средних лет, в здравом уме, наблюдая за трехдюймовым яйцекладущим млекопитающим в пуху и, с крыльями». И тут она хихикнула. Тогда ее могла насмешить моя фигура, для нее, должно быть, невероятно громадная и комичная. Но другая мысль возникла без слов: «Я больше не одинок». И ее лицо — чуть больше монетки — немедленно изменилось — от смеха к счастливой и дружеской задумчивости.

Джуди и Камилла — старые друзья. Ангел Джуди не волнует. Я без опаски оставляю их одних. Мне надо поспать.

3 июня.

Прошлый вечер я не записывал. Ангелочка говорила со мной, и когда она кончила, я немедленно уснул на кушетке, передвинутой в кухню, чтобы все время быть рядом.

Меня никогда особенно не впечатляли доказательства существования экстрасенсорного восприятия. На счастье, мой ум еще способен воспринять новизну: для ангела же это само собой разумеется. Ее крохотный рот очень выразителен, но существует лишь для мимики и еды — не для речи. Наверное, она могла бы говорить со своими, если бы захотела, но смею думать, что звук был бы за пределами моей способности слышать, да и воспринимать тоже.

Прошлым вечером, когда я занес гнездо внутрь и заканчивал свой поспешный холостяцкий ужин, она вскарабкалась на край ящика и указала на себя, а потом на кухонный стол. Боясь дотронуться до нее своей громадной рукой, я подставил ей ладонь, и она уселась там. Камилла всполошилась, но ангелочка глянула через плечо, и Камилла утихла, наблюдая, но больше не тревожась.

Столешница из фаянса, и ангелочка вздрогнула. Я свернул полотенце и застелил его шелковым носовым платком; ангелочка с видимым удовольствием уселась на это сооружение близ моего лица. Я даже не удивился. Значит, она уже научила меня успокаивать рассудок. Во всяком случае, мне это удалось безо всяких сознательных усилий.

Сначала она коснулась меня визуальными образами. Как я смогу пересказать их обычными словами, если у них нет ничего общего даже со снами? Они лишены всякой символической связи с моим разрозненным прошлым: никакого явного соединения с любой давней банальностью — короче, никакого вовлечения моей собственной личности. Я смотрел. Я был в движущемся видении, где не участвовали ни зрение, ни слух, ни плоть вообще. Но пока я созерцал, мой мозг плыл, сознавая, где моя плоть, навалившаяся на кухонный стол. Войди кто-нибудь в кухню, поднимись в курятнике тревога — я бы уловил это.

Долина, какой я не видел (и не увижу) на Земле. Мне довелось повидать многие прекрасные места этой планеты, некоторые из них были просто умиротворяющими. Однажды я сел на тихоходный лайнер до Новой Зеландии и долго забавлялся океаном в течение многих дней. Вряд ли я смогу пояснить, как узнал, что это не Земля. Трава долины была зеленой по-земному; река внизу вилась сине-серебристой нитью под вполне знакомым солнцем; деревья были вполне схожи с соснами и кленами, да, возможно, и были ими. Но это была не Земля. Я ощущал горы, вознесенные на незнакомую высоту по сторонам долины — снег, янтарь, золото. Наверное, янтарный блик был непохож на те цвета гор, которые я видел в нашем мире. Или я мог понять, что это не Земля, просто потому, что ее разум — обитающий в невероятно маленьком мозгу, меньше кончика мизинца, — сказал мне это.

Наблюдал я и двух обитателей этого мира, летевших отдохнуть в мире солнечных трав, куда меня привело мое духовное зрение. Тела взрослых; такой будет моя ангелочка, когда подрастет; однако эти двое были мужчинами, а один из них — темнокожий. Он был еще и стар; лицо в тысячах морщин, мудрое и полное спокойствия; второй весь горел и сверкал юностью; оба они были прекрасны. Пух на темнокожем пожилом ангеле был красновато-коричневым; у второго — цвета слоновой кости с оранжевым отливом. Их крылья были настоящими мембранами, сиявшими большим разнообразием оттенков нежного свечения, чем я видел даже на крыльях стрекоз; я не мог сказать, какой цвет преобладает, ибо каждое движение рождало вспышку изменений… Оба они привольно расположились на траве. Я осознал, что они говорят друг с другом, хотя их губы шевельнулись только раз или два. Они кивали, улыбались и время от времени подчеркивали что-то порханием рук.

Громадный кролик проскакал мимо них. Я знал (думаю, что благодаря усилиям моей ангелочки), что это животное одних размеров с нашими дикими. Позже сине-зеленая змея — втрое больше любого из ангелов — проструилась мимо них в траве; старший потянулся и рассеянно погладил ее по голове, и я думаю, что он сделал это, не прерывая разговора.

Ленивыми прыжками явилось третье создание. Оно было чудовищно, однако я не почуял ни в себе, ни в ангелах никакой тревоги. Вообразите существо, до самой головы походящее на кенгуру, восьми футов росту, и зеленое, как кузнечик. То есть длинный балансирующий хвост и гигантские ноги были в нем единственными кенгуриными чертами; туловище же над массивными бедрами было не карликовым, а плотным и квадратным; руки и кисти — абсолютно гуманоидные, голова круглая, человеческая, за единственным исключением — у него была единственная ноздря, а рот был прорезан вертикально; имелись глаза, большие и ласковые. У меня возникло впечатление высокого интеллекта и природной доброты. В одной из его человеческих рук — два инструмента, настолько обычных и знакомых, что я понял — мое тело там, в кухне, смеется от удивления. Но ведь ясно, что садовая лопата и грабли — это основа. Изобретенные однажды, — кажется, мы сделали это в неолите, — они вряд ли изменятся за тысячелетия.

Этого «фермера» ангелы остановили, и все трое заговорили о чем-то. Огромная голова согласно кивала. Думаю, что молодой ангел пошутил: эти конвульсии огромного зеленого лица могли быть только смехом. Затем дружелюбное чудовище причесало траву на пятачке в несколько квадратных ярдов, вскопало дерн и как следует разгладило поверхность, ну в точности как любой умелый садовник — с одной только разницей: он двигался с легкой расслабленностью существа, чья сила много больше той, что требуется для его дела…

Я снова был в своей кухне и видел то же, что и всегда. Моя ангелочка исследовала стол. На нем лежал хлеб и стояла тарелка клубники со сливками. Она попробовала хлебную корочку: кажется, ей вполне понравилось. Я предложил ей клубники: она выковырнула семечко и пожевала его, но мякоть ее совсем не заинтересовала. Я набрал в ложку подслащенных сливок: держась обеими ручками за край, она попробовала. Думаю, что это ей тоже пришлось по вкусу. Очень глупо с моей стороны было не подумать о том, что она может быть голодна. Я принес вина из буфета: она пытливо смотрела на него, и тогда я капнул немного на ручку ложки. Это ее очень обрадовало: она хихикала, похлопывала себя по маленькому животику, хотя, боюсь, шерри был не особенно хорош. Я положил еще несколько крошек кекса, но она показала, что сыта, подошла вплотную к моему лицу и поманила наклонить голову.

Она тянулась ко мне, пока не прижала обе ладони к моему лбу — я почувствовал только то, что ее ладони оказались там — и долго простояла так, стараясь что-то сказать мне.

Это было трудно. Образы возникали относительно легко, но сейчас она передавала довольно сложные абстракции: мой неуклюжий мозг буквально страдал от усилий принять это. Что-то ускользало. Мне был доступен лишь самый грубый слой понимания. Представьте себе равносторонний треугольник; поместите на каждом углу слова «набирать», «собирать», «подбирать». Значение, которое она хотела донести до меня, находилось в центре треугольника.

У меня к тому же родилось ощущение, что в ее обращении содержалось частичное объяснение того, зачем она была послана в этот прекрасный и проклятый мир.

Она выглядела очень усталой, когда отстранилась от меня. Я протянул ладонь, и она вскарабкалась на нее, чтобы я отнес ее обратно в гнездо.

Вечером она со мной не разговаривала и есть не стала, но показала, почему. Высунувшись из перьев Камиллы ровно настолько, чтобы повернуться ко мне спинкой, она показала проростки крыльев. Защитные оболочки спали, крылья быстро отрастали. Они, наверное, мягкие и слабые. Она сама была очень усталой и почти тотчас же нырнула обратно в теплый мрак.

Камилла, должно быть, тоже измучена. Не думаю, чтобы она сходила с гнезда больше двух раз с той поры, когда я внес их в дом.

4 июня.

Сегодня она сумела взлететь.

Я узнал это в полдень, когда копался в саду, а Джуди млела на солнцепеке. Что-то, не звук и не взгляд заставило меня поспешить в дом. Я увидел ангелочку через стеклянную дверь прежде, чем открыл ее. Одна ее ножка запуталась в мерзкой петле из проволоки, выбившейся из дыры в сетке. Ее первый тревожный рывок скорее всего затянул петлю так, что ручкам не хватило сил ослабить проволоку.

К счастью, я успел разрезать проволоку садовыми ножницами раньше, чем потерял голову; тогда она смогла освободить свою ножку, ничего не повредив. Камилла была в отчаянии и, встопорщившись, металась вокруг, но, что странно, абсолютно молча. Никаких известных звуков куриной паники: случись беда с обычным цыпленком, он бы крышу снес одним писком.

Ангелочка подлетела ко мне и снизилась, прижав ладони к моему лбу. Мысль вошла в меня сразу: «Все в порядке». Она слетела вниз передать то же самое Камилле.

Да, и тем же самым образом. Я видел, как Камилла встала у моей ноги, вытянув шею и опустив голову, а ангелочка прижала руки к обеим сторонам ее зубчатого гребешка. Успокоившись, Камилла заквохтала как обычно и растопырила крылья для прикрытия. Ангелочка нырнула под них, но, думаю, только затем, чтобы успокоить Камиллу — по крайней мере, она просунула сквозь перья головку и подмигнула мне.

Должно быть, она увидела что-то, потому что выбралась наружу, подлетела ко мне и тронула пальцем мою щеку; посмотрела на него, увидела влагу, сунула палец в рот и сделала гримаску, засмеявшись.

Мы вышли на солнце (Камилла тоже), и ангелочка показала мне, что значит летать. Даже сам Шуберт не сумел бы выразить столько ликования, сколько ее первый свободный полет. Секунду она словно бы сидела перед моими глазами, лучащаяся радостью; в следующее мгновение она уже была цветной точкой на облаке. Попробуйте вообразить нечто, рядом с чем колибри покажется скучной и вялой, и вы поймете.

Ангелы жужжат. Тише колибри, но громче стрекозы. Похоже, к примеру, на звук крыльев бабочки-бражника. Той самой, которую я называл в детстве бабочка-птичка.

Самой собой, я испугался. Сперва из-за того, что могло случиться с нею, но зря: не думаю, что ей было опасно любое дикое животное, кроме Человека. Я увидел ястреба, спланировавшего к тому цветному вихорьку, где она танцевала сама с собой, и вот она уже мелькает вокруг него радужными кольцами; когда его круги сузились, я перестал ее видеть, но она, видимо, почуяв мой страх, снова возникла передо мной, уже знакомо касаясь моего лба. Я понял, что ей весело и уловил, что она считает ястреба «ленивым типом». Ну, про «Assirer Cooperi» я бы такого не сказал, но здесь все зависит от точки зрения. Думаю, что она успела прокатиться на его спине и, без сомнения, обхватила своими говорящими ручками его свирепую голову.

Позже меня ужаснула мысль: она ведь могла не захотеть вернуться ко мне. Что я такое по сравнению с солнцем и ясным небом? Вспышка ужаса во мне заставила ее быстро повернуться, и ее руки отчетливо сказали: «Ничего никогда не бойся — тебе это не нужно».

В этот день меня опечалило и то, как мало участия принимает во всем старушка Джуди. Я-то помню, как она носилась вихрем… Ангелочка, должно быть, услышала мою мысль, потому что долго стояла возле головы дремлющей собаки, пока ее хвост радостно постукивал по теплой траве…

Вечером ангелочка плотно поела — две или три крошки кекса и капелька шерри, и у нас состоялся почти долгий разговор. Я так и запишу его здесь, не стремясь к большой точности. Я спросил ее:

— Как далеко твой дом?

«Мой дом здесь».

— Слава Богу: но я хотел бы знать, где место, откуда пришел твой народ.

«Десять световых лет».

— То, что ты показала мне, та тихая долина, она тоже в десяти световых годах отсюда?

«Да. Но с тобой через меня говорил мой отец. Он рос, когда путешествие началось. Ему двести сорок лет — наших лет: наш год длиннее на тридцать два дня».

Первое, что я почувствовал, был прилив облегчения: ведь я боялся, согласно основам земной биологии, что такой взрывной, ускоренный рост после появления из яйца предсказывает короткую жизнь.

Тогда хорошо. Она сможет пережить меня, даже на несколько сот лет.

— Твой отец сейчас здесь, на этой планете? Смогу я его увидеть?

Она отвела руки — наверное, вслушиваясь. Ответ был таков:

«Нет, ему очень жаль. Он болен и не сможет жить долго. Мне надо будет повидать его через несколько дней, когда я буду летать лучше. Он учил меня двадцать лет после моего рождения».

— Не понимаю. Мне казалось, что…

«Позже, мой друг. Отец благодарен тебе за доброту ко мне».

Я не могу сказать, что я чувствовал. В ее мыслях не было ни капли высокомерия.

— И он показывал мне все то, что видел своими глазами, в десяти световых годах отсюда?..

«Да».

Теперь она хотела, чтобы я отдохнул; уверен, что она знает, каких чудовищных усилий стоило моему мозгу функционировать так. Но прежде чем закончить нашу беседу и жужжа, слететь к гнезду, она передала мне вот это, и я принял с такой четкостью, что ошибки не могло быть:

«Он говорит, что всего пятьдесят миллионов лет назад это были такие же джунгли, как Земля сейчас».

8 июня.

Четыре дня назад, когда я встал, ангелочка завтракала, а маленькая Камилла была мертва. Ангелочка, увидев, что сон исчез из моих глаз, проследила, как я осматривал Камиллу, а затем слетела ко мне. Я принял следующее:

«Это тебя огорчает?»

— Не знаю точно. — Можно привязаться к курице, особенно к сварливой и домовитой старушке, чья натура имеет с твоей собственной так много общего.

«Она была стара. Ей хотелось иметь стаю цыплят, а я не могу остаться с нею. Поэтому я…» — Здесь какая-то неясность: наверное, моему разуму было слишком трудно уловить это: «… поэтому я собрала ее жизнь». Она так и сказала: «собрала».

Смерть Камиллы казалась естественной, разве что судороги агонии должны были взрыть солому, но этого не случилось. Может быть, ангелочка прибрала тело старушки декорума ради, хотя вряд ли силы ее мышц хватило бы на это, — Камилла весила около семи фунтов.

Я похоронил ее на краю сада, и ангелочка кружила над моей головой, а я вдруг вспомнил странную картину, которую принял тогда за сон. Облитая лунным сиянием ангелочка, прижимающая ладони к голове Камиллы, затем нежно касающаяся ртом горла Камиллы, чуть раньше, чем голова наседки поникает и исчезает из моих глаз. Вероятнее всего я и вправду проснулся и увидел, как это было. Но я был как-то странно равнодушен — а сейчас, когда я думаю об этом, даже испытываю удовлетворение…

После похорон руки ангелочки сказали: «Присядь на траву, и мы поговорим… Спрашивай меня. Я скажу все, что смогу. Мой отец просит тебя записать это».

Так мы и беседовали последние четыре дня. Я ходил в школу — медлительный, но жадный ученик. Чтоб не писать все подряд — к вечеру бывал уже вымотан, — я старался делать заметки. Сейчас она улетела повидать отца и не вернется до утра. Я постараюсь сделать читаемую версию своих записей.

Когда она пригласила спрашивать, я начал с того, что волновало меня: как натуралиста — увы, бывшего — больше всего: я не мог понять, как существа не крупнее тех взрослых особей, что я наблюдал, могут класть яйца — не меньше Камиллиных. И еще я не мог понять, почему, если они вылупляются почти взрослыми и способны усваивать разнообразную пищу, им, то есть ей, нужны эти смешные, прелестные и явно функционирующие груди. Когда ангелочка поняла мое затруднение, она разразилась хохотом: ее носило по всему саду, она ерошила мои волосы и щипала меня за уши. Приземлившись на лист ревеня, она с чудесным озорством изобразила наседку, несущую яйца, вплоть до кудахтанья. Тут и я принялся беспомощно хрюкать — это мой способ смеяться: и так прошло немало времени, пока мы унялись. Затем она постаралась объяснить.

Они и вправду млекопитающие; их дети — двое, самое большее трое при средней продолжительности жизни в двести пятьдесят лет — рождаются почти по-человечески. Ребенка нянчат — тоже по-человечески, пока его мозг не начинает хоть немного реагировать на их безмолвный язык: это длится три или четыре недели. Затем он помещается в совершенно другую среду. Она не смогла подробно описать это, потому что мой уровень образования не слишком помогал мне схватить суть. Это некая газообразная субстанция, задерживающая физическое развитие на неопределенный период, в то время как умственное развитие продолжается. Им пришлось, сказала она, около семи тысяч лет совершенствовать всю эту технику; после того как они впервые напали на идею, они никогда не спешат. Дитя находится под этим деликатным и точным контролем где-то с пятнадцати до тридцати лет — срок зависит не только от умственных способностей, но и от будущего рода деятельности, который он предположительно избирает, как только его разум достаточно обогащен, чтобы сделать выбор.

В течение этого срока его интеллект неуклонно воспитывают терпеливые учителя, которые…

Должно быть, эти учителя знают свое дело. Мне это было особенно трудно усвоить, хотя сам факт был вполне ясен. В их мире профессия учителя считается почетнее любой другой — Господи, может ли такое быть? — в их число попасть настолько трудно, что лишь сильнейшие умы отваживаются на это. (Усвоив сие, я был вынужден передохнуть). Соискатель должен заниматься (не считая первого цикла обучения) пятьдесят лет, только готовясь начать, и приобретение фактических знаний занимает лишь небольшую часть этих пятидесяти лет. Затем — если он будет годен — он сможет принять небольшое участие в элементарной подготовке нескольких детей, и если он преуспеет в этом занятии в течение следующих тридцати-сорока лет, его будут считать хорошо начинающим…

Некогда я топтался в душных классах, пытаясь впихнуть несколько готовых к употреблению фактов (интересно, сколько там было настоящих ФАКТОВ?) в мозги скучающих и перегруженных подростков, многим из которых я к тому же очень не нравился. Я мог даже пожимать руки и улыбаться их чертовски доброжелательным родителям, объяснявшим мне, как их следует учить. Так много человеческих усилий уходит в стоки тщетности, что я задумываюсь иногда, как нам удалось выбраться за бронзовый век? Однако удалось — хотя и недалеко.

Когда предварительная стадия обучения ангела заканчивается, ребенка переносят в более ординарную среду, и его телесное возмужание очень быстро завершается. Ускоренно (как я видел) формируются крылья, и он достигает максимального роста — в пять земных дюймов. Только отсюда начинается отсчет его двухсот пятидесяти лет, потому что до этого их тела не стареют. Моя ангелочка была личностью уже много лет, но не сможет еще почти год отпраздновать свой первый день рождения. Мне нравится думать об этом.

Почти тогда же, когда они изучили принципы межпланетных полетов (около двенадцати миллионов лет назад), этот народ узнал, как, используя слегка измененную методику, можно останавливать рост организма незадолго до полной зрелости. Поначалу это знание служило только для контроля за болезнями, которые изредка еще поражали их в то время. Но когда стало ясно, какое огромное время требуется для космических полетов, польза стала очевидной.

Словом, ангелочка моя родилась за десять световых лет отсюда. Отец и многие другие обучили ее мудрости семидесяти миллионов веков (такова, сказала она, приблизительная протяженность их записанной истории), а потом она была надежно укрыта и взлелеяна в том, что мозг сверх-амебы, мой мозг принял за голубое яйцо. В это время обучение уже прекратилось, ее разум уснул вместе с телом. Когда температура Камиллы заставила ее проснуться и снова начать расти, она вспомнила, что надо делать маленькими роговыми выростами на локтях. Так она и появилась на этой планете — Боже, помоги ей!

Я подумал, почему ее отец не выбрал более надежную комбинацию, чем старая наседка и человеческое существо. Уж наверняка у него было достаточно прекрасных способов поместить оболочку в нужную температуру. Ее ответ доставил мне колоссальное удовольствие, хотя я все еще склонен задумываться над ним. «Камилла была прекрасной курицей, а твой мозг отец изучил, пока ты спал. Посадка была неудачной, многое пострадало — сорок лет они не приземлялись так. С моим отцом смогло полететь лишь четверо других взрослых. Трое из них умерли в пути, а он очень болен. А еще надо заботиться о девяти других детях».

Да, это я понял: ангел счел меня достаточно хорошим, чтоб доверить мне свою дочь. В объяснение могу сказать лишь, что здесь заключено больше, чем я готов понять. Я волновался насчет тех, девятерых, но она успокаивала меня, что они в порядке, и я ощутил, что не должен больше пока о них спрашивать…

Их планета, сказала она, скорее всего такова. Чуть больше Земли, движется по более длинной орбите, вокруг солнца, похожего на наше.

Две сияющих луны, поменьше нашей, — орбиты у них таковы, что двухлунные ночи бывают редко. Но они волшебны, и она попросит отца показать мне одну, если он сможет. Их год на тридцать два дня дольше нашего: день из-за медленного вращения состоит из двадцати шести наших часов. Атмосфера — главным образом азот и кислород в привычных нам пропорциях. Климат их типа мы зовем тропическим и субтропическим, но они знали и оледенения, вроде тех, что были в прошлом у нас. Там только две громадных континентальных массы и много тысяч больших островов.

Все их население — только пять миллиардов…

Многие из известных нам форм жизни имеют там параллели — некоторые весьма точные: кролики, олени, мыши, коты. Котов выращивают с куда более высоким интеллектом, чем у их земных сородичей; с их котами, сказала она, возможен отличный интеллектуальный обмен; за несколько миллионов лет они выучили, что уж если убивать, то делать это с молниеносной точностью и без мучений. Котам трудно уловить, что такое для других организмов боль, но миновав это обучающее препятствие, они развиваются легко. Сейчас многие коты стали популярными рассказчиками; около сорока миллионов лет назад их порой использовали как особый род ополчения, где они служили ангелам с подлинным героизмом.

Кажется, моя ангелочка хочет стать исследователем животного мира Земли. Я — и учить ЕЕ! Но все равно — благословенна будь за доброту твою. Прошлым вечером пару часов мы беседовали о животных. Мне это показалось успокаивающим после умственной борьбы за постижение более трудных материй. Джуди была для нее новинкой. На их планете есть несколько хищных чудовищ, но и у нас, по ее мнению, тоже. Она рассказывала мне о синей водяной змее пятидесяти футов длины, сравнительно безвредной, мычащей по-коровьи и выходящей на приливные отмели, чтобы отложить черные яйца. Я рассказал ей о ките. В ответ она описала крылатое, как летучая мышь, но летающее днем пушистое млекопитающее не меньше моей головы, но весом в унцию. Я описал карликовых мартышек. Она выдала мне крошечного розового бронтозавра (очень редкого), но у меня был уже наготове австралийский утконос, и это побудило нас обменяться несколькими смелыми замечаниями по поводу млекопитающих яйцекладущих: она прямо-таки прыгала. Вроде бы все тривиально: и между тем это был самый счастливый вечер за пятьдесят три года моей путаной жизни.

Она слегка оттягивала объяснения насчет тех кенгуроподобных существ, пока не убедилась, что я и вправду хочу знать. Похоже, что они есть ближайшая параллель человека на этой планете; не близкая, конечно, как она осторожно пояснила. Покладистые и всегда дружелюбные натуры (хотя я уверен, что так было далеко не всегда), и более восприимчивые, чем мы. Главным образом работники — так они сейчас предпочитают, но некоторые из них прекрасные математики. Первый космический корабль рассчитала их группа, хотя и с некоторой помощью…

Трудность была с именами. Из-за природы языка ангелов они мало ими пользуются, разве что в записях, а письмо, естественно, очень мало значит в их повседневной жизни — нет повода писать письма, когда тысяча миль не препятствие для речи разума. Формальное имя ангела для него значит столько же, сколько для меня номер страховки. Она не назвала мне свое, потому что фонетике, лежащей в основе их письменной речи, не нашлось параллели в моей памяти. А если речь идет о друге, ангел просто проецирует в чужой мозг его образ. Мне кажется, это приятней и интимней, хотя меня сначала потрясло зрелище моего рыла в моем же мозгу. Истории порой записываются, если в них есть нечто, что следует сохранить в точности так, как было рассказано впервые; но в их мире настоящий рассказчик много важнее печатника: он дает им одно из их важнейших спокойных наслаждений; лучшие удерживают аудиторию в течение недели и не утомляют ее.

«Что означает „ангел“ в твоем уме, когда ты думаешь про меня?»

— Существо, которое люди столетиями воображали себе, когда размышляли, какими должны быть и какими являются…

Я не слишком усердно старался заучить принципы космоплавания. Основное, что мой мозг сумел принять из ее объяснений, было: «Ракета, затем фототропизм». Пока в этом было мало смысла. Насколько я понял, фототропизм, стремление к свету, есть явление органической материи. Об этом следует думать, как о реакции протоплазмы в некоторых растениях и животных организмах, в большинстве простейших, на действие света; конечно, это не сила, способная двигать неорганическую материю, Думаю, что чем бы ни являлся описываемый ею принцип, слово «фототропизм» просто было наиболее близким по смыслу в моем запасе. Даже ангелам не дано создавать понимание из полного невежества. По крайней мере я научился не ставить пределы возможному.

(Хотя было время, когда я это делал. Вижу себя, и не так уж давно, словно гомункулуса, сидящего на корточках у подножия горы Мак-Кинли с двумя пригоршнями грязи и вопящего: «Смотрите, какую гору я воздвиг!..»)

Да если бы я и узнал физические принципы, донесшие их сюда, и сумел бы изложить их в приемлемых терминах, я не стал бы этого делать. А в это, боюсь, не поверит ни один читатель дневника. Этот народ, как я записал, открыл свой способ передвижения в космосе несколько миллионов лет назад. Но это — первый раз, когда они использовали его для перелета на другую планету. Небеса богаты мирами, сказала она мне, на многих из них есть жизнь, часто еще примитивная. Не было внешних сил, мешавших ее народу идти дальше, колонизировать, завоевывать сколько душе угодно, Они могли бы заселить Галактику. Они этого не сделали, и вот по какой причине; они думают, что не готовы к этому. Точнее, так: «Недостаточно хороши».

Только около пятидесяти миллионов лет назад, по ее подсчетам, они сумели понять, как мы иногда понимаем, что разум без доброты хуже, чем взрывчатка в лапах бабуина. Для существ, поднявшихся над уровнем питекантропа, разумность — удобство дешевое, достичь нетрудно, а использовать непродуманно еще легче. В то время как доброты достигать приходится нескончаемыми тяжелейшими усилиями внутри себя, человеческая то внутренность или ангельская.

Даже мне ясно, что борьба со злом — только первый шаг, и не самый важный. Потому что доброта, пыталась она объяснить, есть только положительное качество: та часть живого существа, которая кишит чудовищами вроде жестокости, низости, горечи, жадности, не может оставаться вакуумом, когда эти ужасы истреблены. Когда вы удаляете ядовитый газ, вы стараетесь заполнить комнату чистым воздухом. Добротой — вот один пример. Но тот, кто считает доброту всего лишь отсутствием жестокости, определенно еще не начал понимать природу и того и другого.

Они нацелены не на совершенное, эти ангелы; только на достижимое… Пятьдесят миллионов лет назад там, видимо, было время величайшей смуты и страдания. Война и все сопутствующие ей беды. Они длились многие столетия, пока технологические достижения просто не ухудшили все условия и не увеличили угрозу самоистребления. И они в свое время прошли через это. Но по прошествии веков войны отошли так далеко назад, что возобновление их стало полностью немыслимым. И тогда стало возможным начать превращение всех созданий в полностью разумные. Тогда они были готовы начать расти — после тысячелетий самоисследований, самодисциплины, желания вывести простое из сложного, открывая, как пользоваться знанием и не быть им использованным. Конечно, даже тогда они довольно часто поскальзывались. Случалось и то, что она назвала «Эрами Усталости». В их смутном прошлом было много темных веков, погибших цивилизаций, прекрасных начинаний, обращенных в прах. Еще раньше они вышли из слизи, как и мы.

Но их период глубочайшей неуверенности и строжайшей самооценки наступил только двенадцать миллионов лет назад, когда они узнали, что Вселенная может достаться им за просто так, и поняли, что недостаточно хороши для этого.

Они были неспешны, как звезды. Она старалась донести что-то, по-настоящему недоступное нам обоим — ей как толкователю, мне как слушателю. Это было как-то связано со Временами (но не в нашем понимании, самым, наверное, существенным атрибутом Бога) и это слово тоже я никогда толком не понимал. Видя мое умственное изнеможение, она оставила попытки, а позже призналась, что эта концепция крайне трудна для нее самой, не только, разобрал я, из-за ее молодости и относительно малой осведомленности. Мелькнул также намек на то, что ее отец не хотел бы, чтоб она ввергала мой мозг в такую путаницу…

Разумеется, они вели исследования. Их маленькие корабли бороздили эфир задолго до того, как на Земле возникло нечто вроде человека — летали и слушали, наблюдали, регистрировали, и никогда не вмешивались, не принимали участия ни в чьей домашней жизни, кроме своей собственной. На пять миллионов лет они даже запретили себе выходить за границу своей солнечной системы, хотя это было уже легко. И в течение следующих семи миллионов лет, летая на невероятные расстояния, они строго соблюдали запрет. Но в то же время здесь не было никакого страха — мне кажется, он отмер в них вместе с ненавистью. Ведь дома надо было еще столько сделать! Мне хотелось бы представить себе ЭТО, они картографировали небеса и играли в свете собственного солнца.

Естественно, я не могу сказать вам, что есть доброта. Знаю только — умеренно хорошо — что она может значить для нас, человеческих существ. Получается, что самые лучшие из нас с грандиозными трудностями достигают того образа жизни, при котором доброта преобладает в разумной мере, в не слишком зыбком балансе, а большую часть времени. Мудрецы часто замечали, что при нашем образе жизни они и не надеются на большее. Другими словами, мы лишь частью живы: дальнейшее — во мраке. Данте был горестным мазохистом, Бетховен — отчаянным и несчастным снобом, Шекспир писал халтуру. И Христос говорил: «Отче, да минет меня чаша сия…»

Но дайте нам пятьдесят миллионов лет — и тут я не пессимист. Кроме того, я видел одноклеточных под микроскопом и слушал «Четвертую» Брамса. За ночь до этого я сказал ангелочке:

«Несмотря ни на что, я и ты — родные».

Она одарила меня согласием.

В это утро она лежала на моей подушке, чтобы я мог видеть ее, когда проснусь.

Умер ее отец, и она была с ним, когда это происходило. Снова возникла эта мысль-выражение, которое я могу передать только одним смыслом — его жизнь была «собрана». Я был еще скован сном, когда мой разум спросил:

«Что ты будешь делать?»

«Останусь с тобой, если захочешь, до конца твоей жизни».

Конец этой передачи был словно слегка затуманен, что мне уже было знакомо — кажется, это значило, что там есть некий элемент продолжения, ускользавший от меня. Я не мог ошибаться в дошедшей до меня части. Она рождала во мне поразительные мысли. В конце концов, мне ведь всего пятьдесят три, я ведь могу прожить еще тридцать-сорок лет…

В то утро она была озабоченной. Но то, что она чувствовала после смерти ее отца, то, что в человеческом существе могло соответствовать печали, от меня было скрыто. Она все же сказала, что ее отец очень жалел, что не смог показать мне ночь двух лун.

Таким образом, в этом мире остался лишь один взрослый. Кроме того, что ему две сотни лет, что он полон мудрости, и перенес полет без серьезных заболеваний, она мало что знала о нем. Еще здесь было десять детей, включая и ее.

Что-то поблескивало на ее шее. Когда она заметила мой интерес к этому, она сняла его, а я принес лупу. Ожерелье под лупой. Оно напоминало тончайшие изделия наших мастеров, если у вас хватало воображения уменьшить его в соответствующих масштабах. Камни походили на известные у нас: бриллианты, сапфиры, рубины, изумруды. Бриллианты сверкали всеми цветами спектра, но было и два-три темно-пурпурных камня, не похожих ни на что ведомое мне — уверен, что не аметисты. Ожерелье нанизывалось на что-то нежнее паутинки, а устройство застежки было слишком тонким, чтобы лупа могла помочь. Драгоценность принадлежала ее матери, сказала она; когда она снова надевала ее, я подумал, что вижу ту же застенчивую гордость, с которой любая земная девушка могла бы показывать обнову.

Она хотела показать мне и другие вещи, принесенные ею, и слетела на стол, где выложила нечто вроде ранца в полтора дюйма длиной — изрядный груз для полетов, но его переливающийся материал оказался таким легким, что я едва почувствовал, когда она положила ранец мне на ладонь. Она радостно поднесла к моим глазам несколько предметов, и мне снова пришлось взять лупу.

Там был набор инструментов, насколько мелких, что Лупа его не брала: позже я узнал, что это набор для рукоделия. Один предмет оказался инкрустированным гребнем: она провела им по пуху на груди и ножках, чтоб показать, чему он служит. Книга, приспособление для письма, похожее на металлический стержень. Вообразите книгу и карандаш, которыми без труда могут пользоваться ручки не больше мышиных лапок. Книга, как я понял, была чистой тетрадью для ее собственных нужд.

И наконец, когда я полностью проснулся, оделся, и мы позавтракали, она достала с самого дна ранца сверток (тяжелый для нее) и дала понять, что это — подарок для меня.

«Мой отец сделал это для тебя, а камень я вставила сама вчера вечером». Она развернула оболочку. Кольцо, в точности по размеру моего мизинца.

Конечно, я растерялся. Поняв это, она уселась на мое плечо, и теребила меня за ухо, пока я не овладел собой.

Не знаю, что это был за камень. На свету он переливался. От пурпурного до яшмово-зеленого и янтарного. Металл был похож на платину, если бы не розовые блики, когда свет падал под определенным углом… Глядя в камень, я видел… но не стоит сейчас об этом. Я не готов записать такое, и, вероятно, не смогу никогда: мне нужно увериться.

Мы разбирались в это утро с хозяйством. Я показал ей весь дом. Он невелик — типа «Кейп-Коддер», две комнаты внизу, две наверху. Ее интересовал каждый угол, а когда она обнаружила в чулане коробку из-под обуви, то попросила ее у меня. По ее указаниям я поставил ее на шкафчик возле своей кровати, ближе к окну, которое теперь всегда будет открыто; она обещала, что москиты не будут меня беспокоить, и я верю ей. Я постелил на дно коробки белый шелковый шарфик; спросив у меня позволения (как будто я мог ей в чем-то отказать!), она достала свой рукодельный набор, отрезала кусочек в несколько квадратных дюймов, сложила его в несколько раз и сшила из него узенькую подушечку. Теперь у нее была приличная постель и собственное помещение. Я бы хотел иметь что-нибудь менее грубое, чем шелк, но она настаивала, что и это чудесно.

Сегодня мы говорили мало. В полдень она вылетела на часок поиграть среди облаков; когда вернулась, то дала мне понять, что ей надо поспать подольше. Сейчас она еще спит. Пишу внизу, боясь, что свет помещает ей.

Возможно ли, что я проживу еще тридцать или сорок лет, в ее понимании? Интересно, насколько еще мой мозг способен к обучению. Кажется, я в состоянии усваивать новые факты так же хорошо, как и всегда, этот поношенный скелет еще поскрипит — при хорошем обращении. Само собой, факты без интегрирующего воображения столь же полезны, как разбросанные кирпичи, но может быть, мое воображение…

Не знаю.

Джуди просится наружу. Я зайду, когда она вернется. Подумал, можно ли… да, именно это слово — «собрать» жизнь бедной Джуди. Надо спросить.

Прошлой ночью, окончив писать, я все же лег; но сон не шел, я все ворочался. Через какое-то время, — в другой комнате был свет — она прилетела ко мне. Напряжение растворилось, как болезнь, и мой мозг отозвался наступившим покоем.

Я ясно понял (и уверен, что она узнала это раньше), что по своей воле никогда не откажусь от ее общества, и она дала мне понять, что есть альтернатива на остаток моей жизни. Выбор, сказала она, тоже за мной, и мне нужно время, чтобы утвердиться в своем решении.

Я смогу жить естественным образом, в чем бы это ни воплощалось, и она не оставит меня — по крайней мере долго. Она будет со мной. Для совета, учения, помощи в любом добром деле, за которое я рискну взяться. Она говорит, что будет наслаждаться этим; по некоей причине, как мы говорим на своем языке, она увлеклась мною. Нам будет весело.

Господи, какие книги я смогу писать! Сейчас я пытаюсь высказаться в словах, как это свойственно человеку: что бы я ни перенес на бумагу, это всего лишь ничтожная доля возможного; сами слова очень редко бывают верными. Но под ее наставлением…

Я смогу внести свою долю в перетряску мира. Одними словами. Я смогу проповедовать моему собственному роду. Пройдет время, и меня услышат.

Я могу исследовать и изучать. Мы едва отщипнули от всей суммы доступных знаний! Предположим, я принес из сада один-единственный лист или обыкновенную тлю — за несколько часов изучения их вместе с нею я узнаю о своей науке больше, чем из горы лучших учебников.

Она также передала мне, что когда она и те, кто прибыл вместе с нею, узнают чуть больше о людях, можно будет значительно улучшить мое здоровье, и даже продлить мою жизнь. Не обольщаюсь, что моя спина когда-либо выпрямится, но она считает, что боли можно снять, видимо, даже без помощи лекарств. Я смогу обрести более ясный ум, если мое тело не будет подводить и мучить меня.

Но есть и другая альтернатива.

Похоже, что они разработали технику, посредством которой любой несопротивляющийся живой объект, чей мозг обладает памятью, способен восстановить все ее содержание. Это побочное явление, насколько я понял, их безмолвного общения, проявившееся совсем недавно. Практикуют они его только несколько тысяч лет, и так как их собственное понимание этого феномена еще очень неполно, они относят его к ряду экспериментальных методик. В самом общем виде она походит на то воскрешение прошлого, которое иногда предпринимают психоаналитики с терапевтическими целями; но представьте себе все это гигантски увеличенным и проясненным, дающим возможность выделить любую деталь, отмеченную когда-либо мозгом субъекта, и конечный результат совершенно другой.

Цель тут не терапевтическая, как мы это понимаем. Совсем наоборот. Конечным результатом становится смерть. Все, что оживит этот процесс, передается в воспринимающий мозг, усваивающий или записывающий что-то, если такая запись нужна; но тот, чью память возбуждают, размывается, исчезает безвозвратно. Так что это не просто «вспоминание» — это отдавание. Разум как бы смывается, лишаясь всего своего прошлого, а вместе с памятью уходит и жизнь. Очень тихо. Мне кажется, в самом конце ты словно стоишь, не сопротивляясь поднимающемуся приливу, пока наконец волны не сомкнутся над тобой.

Наверное, так была «собрана» и жизнь Камиллы. Сейчас, когда я наконец уловил все это, я засмеялся, и ангелочка, разумеется, уловила соль моей шутки. Я подумал о Стиле, моем соседе, который пару зим держал старушку в своем курятнике. Где-то в ангельских архивах должны запечатлеться увиденные глазами наседки латки на заду штанов Стила. Ну что ж, ладно. И естественно, там же взгляд Камиллы на меня, надеюсь, не слишком злой…

На другом конце шкалы — «собранная» жизнь отца моей ангелочки. «Снятие» может длиться долго, сказала она, это зависит от сложности и богатства разума, и всегда, кроме самой последней стадии, его можно остановить по собственному желанию. Снятие памяти ее отца началось, когда они были еще в глубоком космосе, и он знал, что недолго проживет после путешествия.

Когда оно завершилось, снятие зашло уже так далеко, что для жизни на другой планете у него осталось очень мало действующей памяти. Он имел теперь то, что можно было назвать «дедуктивной» памятью: на материале еще не отданных времен ему удавалось реконструировать тот выход, который был ему нужен; и я понял, что другие взрослые, пережившие полет, должны были оберегать его от ошибок, вызванных утратой памяти. Добавлю, что, наверное, поэтому он и не смог показать мне ночь при двойной луне. Я забыл спросить ее, из настоящей или дедуктивной памяти были те образы, что он успел показать мне. Думаю, что из дедуктивной, потому что в них была некая туманность, отсутствовавшая, когда она показывала мне то, что видела собственными глазами.

Нефритово-зелеными глазами, кстати — если вам интересно. Таким же образом можно собрать и мою жизнь. Каждый аспект бытия, которого я коснулся, все, что некогда касалось меня, будет перенесено в какую-то совершенную запись. Природу этой записи я не постигаю, но не сомневаюсь в ее относительном совершенстве. Ничто важное, плохое ли, хорошее, не будет потеряно. Ведь им нужно знание человечества, если они собираются исполнить то, что задумали.

Это может быть трудно, предупредила она меня, а иногда больно. Самая большая часть усилий ляжет на нее, но часть из них должны будут быть моими. В пору детского обучения она выбрала то, что мы назвали бы зоологией, в качестве дела на всю жизнь; по этой причине ей дали интенсивную теоретическую подготовку именно в той технике. Сейчас она как никто другой на это планете знает, не только отчего жива курица, но и что это значит — быть курицей. Хотя она лишь начинает, но уже может считаться экспертом во всех сложностях дела. Она думает, что сможет помочь мне (если я сделаю этот выбор), любой ценой облегчив мне самые трудные моменты, сгладив сопротивление, не давая окончательно ослабеть моей воле.

Видимо, этот процесс оказывается для развитого интеллекта столь болезненным (она безо всякого притворства считает нас развитыми) потому, что, когда все претензии и самомнение сорваны, остается совесть, действующая, какие бы стандарты добра и зла человек ни выработал за свою жизнь. Наши теперешние знания о собственных побуждениях плачевны даже для начинающих! Они чуть значительнее, чем первая попытка младенца сфокусировать взгляд. Я просто задумался, сколь многое из моей жизни (если я выберу этот путь) покажется мне чудовищным. Конечно, множество «добрых дел», лелеемых моей памятью, словно благонравные херувимчики, окажутся на поверку лишь проявлениями жадности или мелкого тщеславия, или чего-то худшего…

Не то чтобы я был плохим, в любом разумном смысле слова, отнюдь нет. Я уважаю себя; поводов каяться и бить себя в грудь у меня нет: не постыжусь сравнения с любым другим представителем нашего вида. Но ведь это так: я — человек, и в аспекте «вечность плюс утренняя газета» все выглядит весьма серьезно.

Не имея точных представлений, я воображаю себе это полное восстановление, как движение сквозь строй мириадов образов — вот темные, вот блистающие, вот приятные, а вот жуткие — где тебя ведет не уверенность, а лишь знания, что в конце этого коридора есть открытая дверь в никуда… В нем могут быть свои радости и утешения. Вот только не вижу, как может сравниться со всем этим радость и удовлетворение прожить еще несколько лет в этом мире с ангелочкой, садящейся мне на плечо, когда захочется, и беседующей со мной.

Мне пришлось спросить ее, насколько ценными могут быть для них эти записи. Очень ценными. Ведь очевидно: они не смогут быть нам полезными, по их стандартам, пока не разберутся в нас, а они явились сюда только затем, чтобы принести пользу как нам, так и себе.

А понять нас для них означает узнать нас с такой полнотой, какой не могли себе вообразить даже самые прославленные и усердные наши исследователи. Я помню об этих двенадцати миллионах лет; они не коснутся их, пока не будут уверены, что это не принесет вреда. Однако на нашей изувеченной планете есть еще и фактор времени. Конечно, они знаю об этом достаточно хорошо… Восстановление не может начаться, пока субъект не захочет этого и не подавит сопротивление, двинувшись навстречу: для них желание — прежде всего, потому что любое существо с интеллектом в состоянии сделать разумный выбор. Мне стало интересно, как много отыщется тех, кто честно захотел бы начать это нелегкое путешествие в смерть безо всякой награды, кроме уверенности, что они служат своему народу и ангелам?

Еще ближе — смогу ли я дорасти до этого желания даже с ее помощью?

Когда все это было мне объяснено, она вновь убедила меня не принимать поспешных решений. И она подсказала мне то, к чему уже склонялся мой разум — почему бы не выбрать оба варианта в печение разумного промежутка времни? Почему я не могоу провести десять-пятнадцать лет с нею, а затем начать полное восстановление — может быть, после того, как мои физические способности начнут склоняться к маразму? Я обдумал и это.

В то утро я уже почти решился выбрать последнее, наиболее приемлемое и успокаивающее решение. Затем почтальон принес утреннюю газету. Вряд ли мне нужно было такое напоминание…

Днем я спросил ее, считает ли она, что при теперешнем состоянии человеческой технологии окажется осуществимым наше безумное стремление уничтожить свою планету. Она не смогла сказать это наверняка. Трое других детей были отправлены в разные части мира, чтобы разузнать все, что возможно. Но ей прилось признаться, что там, в небесах, такое раньше случалось. Думаю, мне не стоит писать письма в газеты, предлагая объяснение, почему время от времени среди звезд вспыхивают сверхновые. Без сомнений, другие уже набредали на эту гипотезу безо всякой помощи ангелов.

Номне не стоит принимать это в расчет. Я могу погибнуть в несчастном случае, или от внезапной болезни раньше, чем начну отдавать свою жизнь.

Только сейчас, в самый последний момент, утирая пот со лба и глядя в сияние чудесного кольца, я смог составить некоторые очевидные факты в требуемом порядке.

Само собой, я не знаю, какие формы примет их помощь нам. Подозреваю, что люди еще долго будут мало знать об ангелах. Там и тут будут вдруг меняться разрушительные намерения, а те, кто вдруг поверил, что они отвечают за все, так до конца и не поймут, почему их мозг вдруг стал работать этим образом. Там и тут влиятельные лица вдруг, может быть, склонятся к более человечному пути. Или что-нибудь похожее. Могут вдруг появиться новые открытия и изобретения, которые помогут нейтрализовать угрозу от наших самых мерзких игрушек. Но что бы ангелы ни сделали, запись и анализ моей не слишком выдающейся жизни будут им на пользу: даже крошечный довесок может изменить баланс триумфа и провала. Это факт первый.

Второе. Моя ангелочка и ее братья и сестры при всех их восхитительных достижениях сделаны из той же уязвимой протоплазмы, что и я. Поэтому если шар земной вдруг станет шаром памяти, они тоже погибнут. Даже если у них есть способ использовать вновь свой корабль или построить другой, может легко случиться, что они не сумеют вовремя распознать опасность и спастись. Откуда мне знать — вдруг это будет завтра? Или сегодня вечером.

9 июля.

Сегодня процедуры не будет. Мне следует чуточку отдохнуть. Вижу, что последний раз я писал в дневнике месяц назад. Мое полное возобновление идет три недели, и я уже смог отдать первые двадцать восемь лет своей жизни.

Так как обычный сон мне больше не нужен, восстановление идет по ночам, как только в деревне гаснут огни и опасность вмешательства снижается. Днями я вожусь по дому обычным манером. Продал Стилу своих кур, а жизнь Джуди была собрана неделю назад: это завершило все мои заботы, разве что пришлось написать дополнение к моему завещанию. Можно сделать это прямо здесь, в этом дневнике, чтобы не беспокоить моего адвоката. Оно будет законным.

ТЕМ, КОГО ЭТО КАСАЕТСЯ.

Настоящим завещаю своему другу Лестеру Морсу, доктору медицины, из Огасты, Мэйн, кольцо, которое будет найдено после моей смерти на пятом пальце моей левой руки; и я настоятельно прошу доктора Морса хранить его в своем личном распоряжении постоянно и распорядиться им на случай собственной смерти тому лицу, к которому он питает наибольшее доверие.

Вечером она улетела ненадолго, и я могу отдыхать, делая что угодно до ее возвращения. Использую это время, чтобы заполнить пробелы в этих записях, но боюсь, что это будет работа урывками, неудовлетворительная для любого человека, подверженного славной болезни — зуду фактов. Так будет потому, что многое мне уже кажется неважным. Хлопотно решать, какие предметы могут считаться важными для заинтересованных чужаков.

Кроме отсутствия какого бы то ни было желания спать, и телесной усталости, ничуть не противной, не замечаю больше никаких специфических эффектов. Не осталось ни малейших воспоминаний о том, что происходило до моего двадцать восьмого дня рождения. Моя дедуктивная память оказывается весьма действенной, и я уверен, что смог бы восстановить почти все, если бы это стоило труда: после обеда я рылся в старых письмах того времени, но они были неинтересны. Знание английского не затронуто; я по-прежнему читаю статьи по-немецки и отчасти по-французски, потому что я довольно часто пользовался этими языками и после двадцати восьми. Обломки школьной латыни начисто исчезли. То же самое с алгеброй и со всей математикой, кроме самых начал геометриеи: они мне никогда не были нужны. Помню, как я думал о маме после двадцати восьми, но не уверен, что сложившийся тогда образ действительно ее. Отец умер, когда мне был тридцать один год, так что я помню его сейчас лишь больным стариком. Уверен, что у меня был младший брат, но он, должно быть, умер ребенком.

Да! Уход Джуди был мирным. Думаю, даже приятным для нее. Он занял больше половины дня. Мы ушли в заброшенное поле, и она лежала на солнышке; ангелочка сидела рядом с нею, пока я копал могилу, а потом бродил, собирая дикую ежевику. Ближе к вечеру ангелочка сказала мне, что все кончено. Это оказалось очень интересно, сказала она. Не думаю, что в этом есть что-то порочащее бедную Джуди: ведь тяжелее всего смывать наши любимые самообманы.

Как объяснила мне ангелочка, ее народ, их коты, те «кенгуру», человек и, очень вероятно, коты нашей планеты (с ними она еще не встречалась), являются единственными из ведомых ей животных, способных развивать в себе самообманы и дутые претензии. Я предположил, что она могла бы отыскать нечто похожее, по крайней мере в рудиментарных формах, и среди других приматов. Она невероятно заинтересовалась и захотела узнать все, что я мог рассказать о мартышках и высших обезьянах. Кажется, на той планете были некогда неуклюжие, тяжелокрылые существа, столько же напоминавшие ангелов, сколько большие антропоиды нас. Они вымерли около сорока миллионов лет назад, несмотря на просвещенные попытки сохранить их вид в живых. Уровень их рождаемости стал недостаточным для возобновления, будто просто затухла какая-то важная искра: почти так, как если бы природа, или как бы вы назвали Неведомое, деликатно стала вычеркивать их из своего списка…

Снятие не показалось мне болезненным — по крайней мере в ретроспекции. Были, должно быть, острые моменты, милостиво забытые вместе с их причинами, словно процесс шел под анестезией. Разумеется, в свои первые двадцать восемь лет я пережил достаточно инцидентов, которые не собирался предлагать ничьему пониманию, кроме ангельского. Очень часто я бывал низок и себялюбив, многими способами, если судить по записям тех лет. Старые письма затрагивают немногие из таких вещей. Для меня они теперь имеют значение лишь как материал для записей, по-другому недоступный мне.

Однако всем, кому когда-то принес вред, я хотел бы оказать вот что: вам причинили боль те стороны моей человеческой природы, которые, возможно, перестанут быть такими обычными для всех нас через несколько миллионов лет. Против этих темных стихий я и боролся на свой человеческий лад, как и вы. Усилия не пропали даром.

Через неделю после того, как я сказал ангелочке о своем решении, она была готова начать снятие. Все это время она исследовала мой теперешний разум куда тщательней, чем я считал возможным: она хотела быть уверенной. За эту неделю строжайшего допроса она, смею сказать, узнала о нашем роде более, чем когда-либо попадало в записи практикующего терапевта; надеюсь, что так. Любому психиатру, который возьмется это оспаривать, я предложу взгляд натуралиста: легко вообразить, особенно потрудившись как следует, что мы увидели все, что мог дать нам этот пятачок земли; но измените лишь чуточку угол зрения — выройте ямку в фут глубиной, или залезте на дерево, взгляните вниз — и перед вами целый новый мир.

Когда ангелочка не была занята исследованиями подобного рода, она изо всех сил старалась явить мне все удовольствия и миллионы вознаграждающих впечатлений, ждущих меня на другом пути. Я понимал, насколько это необходимо; но временами это казалось почти жестокостью. Ей необходимо было сделать это, ради меня же самого, и я рад, что сумел как-то устоять в своем прежнем выборе. И она в конце концов обрадовалась:, она даже сказала, что любит меня за это. Что эти волнующие слова на деле означали для нее, не проникло в мой мозг: я рад принять их в простом человеческом смысле.

В один из вечеров той недели — кажется, это было двенадцатого июня — Лестер заглянул на стаканчик шерри и партию в шахматы. Мы долго не виделись — сначала до, а потом после этой встречи. Этим летом возникла умеренная угроза эпидемии полиомиелита, он тревожился. Ангелочка спряталась за книгами на верхней полке — там ведь полно пыли! — и забавлялась, глядя на нашу игру. Ей отлично было видно твою лысую макушку, Лестер; позже она заметила, что ей понравилась твоя внешность и нельзя ли что-нибудь сделать с твоим лишним весом? Она предложила смелый эксперимент, который, несомненно, время от времени планирует и твоя медицинская натура — есть поменьше.

Наверное, ей не стоило делать этого с шахматами. В течение первых десяти ходов ничего ужаснее моих обычных зевков не происходило; к тому времени она, видимо, усвоила правила и потихонечку взялась за дело сама. Я не ощущал этого, пока не увидел, что Лестер сидит мокрой курицей, и я вообразил, что мои изумительные ходы есть результат моей чертовской сообразительности.

Серьезно, Лестер, припомни-ка тот вечер. Ведь ты играл на серьезных любительских турнирах: ты знаешь свои способности и знаешь мои. Спроси себя, мог ли я совершить нечто подобное без чьей-то помощи? Повторяю — я не изучил игру за то время, что мы не виделись. Не было у меня в библиотеке ни единой шахматной книги, а если бы и были, никакая учеба не выдвинула бы меня в твой класс. Другой склад ума — просто твой смиренный спарринг-партнер, и ничего более. И мне нравилось быть им, как тебе могло бы нравиться наблюдать за хирургом экстра-класса, творящим чудеса, о которых ты и мечтать не смел. Даже если бы игра в этот вечер была ниже обычного уровня (а я так не думаю), я все равно бы не пришпилил тебя к стенке три раза подряд без чьей-то помощи, В тот вечер ты попал совсем не в свой класс, только и всего.

Тогда я не мог тебе ничего сказать — она настояла на этом — так что мне оставалось лишь отговариваться и надуваться, и оставить тебя в недоумении. Но она хочет, чтобы я здесь писал все, что мне угодно, и я почему-то уверен, Лестер, что следующие несколько десятилетий покажутся тебе крайне интересными. Ты еще молод — почти на десять лет моложе меня. Думаю, что ты увидишь, как произойдет все, что я хочу увидеть сам, или хотел бы, не будь я уверен в правильности своего выбора.

Большинство этих событий, я уверен, будут очень яркими. Многие из поворотов к лучшему вряд ли окажутся к этому времени понятыми — и тобой, и другими. Очевидно, что мы, такие, какие мы есть, не перескочим в рай за одни сутки. Надеяться на это — чистый абсурд, все равно что воображать, что любая формула, теория или общественный уклад приведет нас к Утопии.

Мне кажется, Лестер, — и я думаю, что в своем кабинете ты сейчас чувствуешь то же самое, даже если твоя интуиция пока молчит- что есть лишь одна значащая битва: Армагеддон. И поле Армагеддонова в каждой душе, чей мир бесконечен.

Сейчас я верю: я — счастливейший из всех живущих и живших.

30 июля.

Отдано все, кроме последних десяти лет. Физическое утомление (все еще приятное) стало всепоглощающим. Меня не беспокоят сорняки в огороде — просто другой сорт цветов там, где я планировал посадить что-то иное. А час назад она принесла мне семена одуванчика — показать, какие они прелестные; не уверен, что раньше я это замечал. Надеюсь, что тот, кому достанется это место, вернет его в хозяйство: говорят, что из десяти акров за домом получится отличное картофельное поле — превосходная целина.

Как приятно сидеть на солнышке, словно я уже дряхл. Перелистав ранние записи, вижу, что часто испытывал горечь за свой народ. Вывожу из этого, что я был, наверное, очень одинок, по большей части намеренно. Почти вся моя горечь — не что иное, как уродливый побочный продукт жизни, проведенной в отстранении. Без сомнения, что-то вызвано объективными причинами, однако я не верю, что у меня для этого было больше поводов, чем у любого другого умеренно интеллигентного человека, желающего видеть мир чуть приятнее, чем он есть. Моя ангелочка сказала мне, что боли в спине — это следствие травмы, полученной мною на ранней стадии мировой войны, продолжающейся до сих пор. Возможно, это огорчало меня. Все это также будет в записях.

Ангелочка носится взапуски с колибри — медлит, кажется мне, чтобы дать комочку зеленого пуха умчаться вперед.

Еще одна заметка для тебя, Лестер. Я уже указал, что мое кольцо должно стать твоим. Не хочу говорить, какие свойства я открыл в нем, из страха, что оно не доставит тебе того же удовольствия и интереса, что мне. Ясно, что как любая точка меняющегося света и цвета, оно помогает самогипнозу. Но здесь заключено гораздо, гораздо больше… и все же… но найди это сам, когда-нибудь, когда ты будешь огражден от повседневной суеты. Верю, что ЭТО не принесет тебе вреда, потому что знаю ЕГО источник.

Кстати, я прошу тебя довести до сведения моих издателей просьбу либо прервать набор моего «Введения в биологию», либо предпринять новое издание, пересмотренное в соответствии с заметками, которые ты найдешь в верхнем левом ящике моего стола. Я просмотрел эту книгу после того, как ангелочка убедила меня, что ее написал я, и был изумлен. Однако я боюсь, что мои заметки беспорядочны (назвать их моими — поэтическая вольность) и слишком опережают теперешние представления, хотя пересмотр текста главным образом и будет состоять в удалении некоторых общих мест. Но это на твое усмотрение: учебник не из важных, и дело не слишком значительное. Последний всплеск личного тщеславия.

27 июля.

Я видел ночь двух лун.

Ее показал мне второй из взрослых, в конце чудесного визита, когда он и девять других детей пришли повидать меня. Это было прошлым вечером — да, скорее всего так. Сначала вокруг дома зажурчали их крылья, смеясь, влетела моя ангелочка, затем влетели они и закружились вокруг меня. Сплошь веселье и огнецветные радуги, и все для того, чтобы доставить мне удовольствие — они знали, как. Каждый сумел сказать мне что-нибудь милое и дружелюбное. Один подарил мне движущееся изображение собора святого Лоуренса в раннее утро, сделанное сверху, с высоты полумили — облака, орлы; как он мог знать, насколько это меня обрадует? И каждый благодарил меня за то, что я сделал.

Но это же было так легко!

А в конце старший — у него абсолютно черная кожа, а пух белый с проседью — послал мне запечатленный памятью образ ночи двух лун. Он видел ее около шестидесяти лет назад.

Не собираюсь даже пытаться описывать это: мои пальцы сегодня не смогут долго держать карандаш. О… возносящиеся Дворцы янтарного и белого света над нетронутой равниной, серебро изгибающихся рек, вид открытого моря; луна, встающая в ясном небе, и вторая, садящаяся в закатные облака, а между ними — широкий разлет незнакомых созвездий; и повсюду ангелы… достойные после пятидесяти миллионов лет жить в таких ночах. Нет, я не могу описать подобное. Но, сородичи мои по человечеству, я могу кое-что получше. Я могу сказать вам, что эта двулунная ночь, как она ни прекрасна, немногим лучше ночи под единственной луной на древней и знакомой Земле — вообразите лишь, что весь мусор человеческого зла отброшен прочь и что наши собственные народы начали наконец величайшее изо всех исследований.

29 июля.

Больше отдавать нечего, кроме памяти о времени, прошедшем с появлением ангелочки. Я могу оставаться здесь сколько захочу и писать что угодно. Потом я поднимусь в спальню и лягу, будто для сна. Она говорит, что я могу оставить глаза открытыми; она сама закроет их мне, когда я больше не буду видеть ее.

Я остаюсь при убеждении, что у человечества есть надежда. Я уверен, что всего лишь через несколько тысяч лет мы сумеем решить простые подготовительные задачи — изгнать зло и возлюбить своих ближних. И если это будет доказано, кто сможет усомниться, что через следующие пятьдесят миллионов лет мы встанем лишь чуть ниже, чем ангелы?..

ПРИМЕЧАНИЯ ХРАНИТЕЛЯ:

Общеизвестно, что оригинал «Дневников Бэннермана», считается принадлежащим д-ру Лестеру Морсу до его исчезновения в 1964 году, и это исчезновение доселе остается неразрешимой загадкой.

Мак-Каррэн посетил капитана Харрисона Блэйна в октябре 1951 года, но никаких записей об этом визите нет. Капитан Блэйн был одиноким холостяком. Убит при исполнении служебных обязанностей в декабре 1951 года. Мак-Каррэн, по всей видимости, не писал никому и ни с кем не обсуждал дело Бэннермана. Почти наверняка им были удалены собственноручно те выдержки из «Дневников», и все связанные с ними бумаги из всех досье (само собой, неофициально!), когда он в 1957 году порвал отношения с ФБР; во всяком случае, они были найдены среди его вещей лишь после покушения и обнародованы много позже миссис Мак-Каррэн.

Нижеследующий меморандум был вначале присоединен к выдержке из «Дневников Бэннермана», на нем стоят инициалы Мак-Каррэна.

Август, 11. 1951.

Оригинал письма-жалобы д-ра медицины Стивена Клайда, упомянутого в сопроводительной записке капитала Блэйна, к несчастью, утерян, очевидно, из-за ошибки при подшивании.

Персонал, ответственный за это, проинструктирован не допускать повторения таких ошибок, кроме случаев, если, когда это необходимо.

На полях карандашом приписка. Отпечаток достаточно четок, чтобы различить почерк Мак-Каррэна. Приписка читается так:

«Трудно М.-К. потерять свою работу, кроме случая, если, когда и-или…» — остальное неразборчиво, кроме ключевого слова, к сожалению, непарламентского.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЛЕСТЕРА МОРСА, Д-РА МЕДИЦИНЫ, ОТ 9 АВГУСТА 1951.

В полдень 30 июля 1951 года, побуждаемый тем, что я определил бы как неожиданный импульс, я поехал в деревню с целью навестить моего друга д-ра Дэвида Бэннермана. Я не видел его и не получал от него писем с 12 июня сего года.

Вошел я, как обычно, без стука. Позвав его и не получив ответа, я поднялся в его спальню и обнаружил, что он мертв. По поверхностным признакам я определил, что смерть имела место в течение прошлой ночи. Он лежал на левом боку, уютно расположившись как бы для сна, но полностью одетым, в свежей рубашке и чистых летних брюках. Глаза и рот закрыты; никакого беспорядка, обычного даже при самой легкой естественной смерти. По этим данным я заключил, определив отсутствие дыхания и сердцебиения и заметив охлаждение тела, что кто-то из соседей уже нашел его, совершил эти простые ритуалы из уважения к нему и, возможно, известил местного врача или других ответственных лиц. Поэтому я ждал (у д-ра Бэннермана не было телефона), что кто-нибудь вскоре появится.

Дневник д-ра Бэннермана лежал на прикроватном столике, открытый на странице, где он записал дополнение к своему завещанию. Эту часть я прочел. Позже, пока я ждал прихода других, я прочел и остальное, как он, я полагаю, и хотел. Кольцо, упомянутое им, было на пятом пальце его левой руки: теперь оно в моем владении. Вписывая это дополнение, д-р Бэннерман, очевидно, просмотрел или позабыл тот факт, что в его официальном завещании, составленном несколько месяцев назад, он назначил меня своим душеприказчиком. Если начнут действовать механизмы закона, буду рад сотрудничать целиком и полностью с соответствующими лицами.

Однако перстень останется у меня, в соответствии с выраженной д-ром Бэннерманом волей, и я не собираюсь предоставлять его для исследований ни при каких обстоятельствах.

Заметки для переработки текста одного из его учебников находились в его столе, как отмечалось в дневнике. Ни в коем случае нельзя счесть их «беспорядочными», и революционными их тоже не назовешь, разве что в стремлении теоретически или гипотетически пересмотреть некоторые аксиомы. Это не моя сфера, и судить я не компетентен. С издателями я поговорю при ближайшей возможности.

Насколько я могу заключить, памятуя о результатах вскрытия, проведенного д-ром Стивеном Клайдом, смерть д-ра Дэвида Бэннермана не исключает наличия эмболии некоего типа, не указанного в протоколе вскрытия. Я так и отметил в свидетельстве о смерти.

Вряд ли в интересах общества оставить такие моменты непроясненными. Я, как медик, считаю необходимым добавить еще один момент, чего бы это ни стоило.

Я не психиатр, но в соответствии с требованиями повседневной практики полагаю нужным быть осведомленным об открытиях и мнениях этой отрасли медицины. По моему мнению, доктор Бэннерман обладал эмоциональной и интеллектуальной стабильностью в большей степени, чем любой из обладающих тем же уровнем интеллекта среди всех моих знакомых, личных или профессиональных. Если возникнет предположение, что он страдал галлюцинаторными психозами, могу сказать лишь, что это тип, выходящий за пределы моих знаний и, насколько мне известно, нигде в литературе не описанный.