"Русское сердце" - читать интересную книгу автора (Северов Петр Федорович)

|

Пётр Фёдорович Северов Русское сердце

|

Лорд Маркёр, командир английского фрегата «Фосгарт», в то утро не скрывал своих чувств. Обычно холодный, необщительный, равнодушный ко всем и всему на свете, он словно переродился в течение ночи. Он пожимал офицерам руки и даже снизошёл до того, что улыбнулся раненому матросу.

Раненых на фрегате было очень много; четвёртая часть состава экипажа погибла. Но в ночном абордажном бою греческий пиратский корабль был захвачен и теперь покорно следовал на буксире «Фосгарта», и лорд Маркёр знал, что обязательно будет отмечен высокой наградой.

Лорда Маркёра особенно удивил своей отчаянной отвагой молодой русский моряк Василий Головнин, присланный недавно на фрегат для прохождения военно-морской подготовки. Едва корабли сблизились и тяжёлые острые крючья, выброшенные с фрегата, зацепились за борт вражеского судна, Головнин первый бросился на палубу пирата.

|

Почти невероятным кажется то, что русский офицер остался невредим. Многие из англичан, что дрались рядом с ним, не возвратились. А этот смелый человек не получил даже царапины, хотя его китель был рассечён и проколот во многих местах.

После боя, уже на заре, моряки «Фосгарта» выстроились на палубе своего фрегата. Лорд Маркёр хотел проверить боевой дух экипажа. Медленно прошёл он вдоль поредевшего строя, пристально всматриваясь в хмурые, утомлённые, равнодушные лица. Нет, капитан не испытал удовлетворения. Он понимал, как много пережили эти люди за истёкшую ночь. Тем не менее он хотел бы видеть их радостными. Каковы бы ни были потери, он не мог допустить уныния на своём корабле… И снова, как в первые минуты боя, командира поразил облик русского офицера. Было что-то лихое и беспечное в сдержанной улыбке моряка, в радостном взгляде его, в том, как, оглянувшись на пленённое пиратское судно, он небрежно передёрнул плечами… Возможно, в ту минуту ревнивое чувство шевельнулось в груди англичанина: почему же все остальные на этой палубе были сумрачны и печальны?

Впрочем, лорд Маркёр тотчас же подумал, что это состояние молодого офицера легко объяснимо: люди, впервые побывавшие в серьёзном деле, сумевшие отличиться и, по счастливой случайности, уцелеть, сначала обычно не умеют скрывать душевных переживаний. Головнин, очевидно, был из таких новичков. Однако пример его и храбрость следовало поощрить перед строем.

— Я отмечаю ваше отличное поведение в бою, — молвил лорд Маркёр с улыбкой, подавая Головкину руку. — Вы вели себя в высшей степени похвально. Если это первый экзамен, я готов поставить вам сразу десять пятёрок…

— Благодарю, сэр, — негромко ответил Головнин. — Только это не первый экзамен.

Командир фрегата подумал, что он должен был подробно поинтересоваться прежними аттестациями присланного к нему офицера, но, занятый разными неотложными делами и срочным выходом в море, он только запомнил фамилию русского.

— Я знаю, — нашёлся Маркёр, попрежнему приятно улыбаясь, — в морских баталиях вы не новичок! Но абордажный бой, да ещё ночью — это все же в первый раз?..

— Так точно, сэр! — весело воскликнул Головнин, поняв англичанина. — Благодарю за экзамен, сэр!..

Затем в командирском салоне офицеры стоя пили за здравие лорда Маркёра, с именем которого в истории британского флота будет связан этот победоносный эпизод.

— Некоторых, кажется, смутили наши потери? — неожиданно спросил командир.

— Когда речь идёт о славе, — воскликнул один из офицеров, — стоит ли считаться с какими-то тремя-четырьмя десятками матросских жизней?..

Эти слова были встречены возгласами одобрения. Но Головнин заметил негромко:

— Да, с этим следует считаться…

Лорд Маркёр услышал его слова. На дряблом лице отразилось удивление:

— Вы говорите: следует считаться? Но вы — офицер и не щадили собственной жизни ради этой победы. Чему же вы больше радуетесь — победе или тому, что сохранили жизнь?

В наступившей тишине Головнин произнёс отчётливо и спокойно:

— Победе и жизни.

— Объяснитесь. Разве для отважного русского офицера победа не дороже жизни?

— Конечно, дороже, — сказал Головнин. — Я радуюсь этой победе потому, что мы — ваши союзники в борьбе против Наполеона. И одновременно я счастлив, что остался невредимым. Моя жизнь ещё будет нужна отечеству.

— Мне очень приятно, — проговорил лорд Маркёр, поднимая в честь Головкина бокал, — что на моем корабле служит такой отличный моряк и друг Англии. Англия никогда не забывает своих друзей. Где бы вы ни были и что бы ни случилось впереди, — Англия будет помнить вашу службу…

Когда через несколько месяцев Головнин прощался с моряками «Фосгарта», от имени командира ему вручили пакет. На берегу он прочитал отзыв о себе. Отмечая заслуги Головнина, лорд Маркёр особенно подробно останавливался на ночной абордажной схватке, указывая, что русский офицер был в голове сражавшихся, дрался с необыкновенною отвагою и был счастлив, что остался невредимым.

Значит, запомнился англичанину ответ Головнина. А русскому моряку запомнилась фраза, произнесённая командиром фрегата: «Англия никогда не забывает своих друзей»…

В 1806 году, когда Василий Головнин дальним путём — через Швецию и Финляндию — прибыл из Англии в Петербург, город русских моряков — Кронштадт — торжественно отмечал знамёнательное событие: корабли русского флота «Надежда» и «Нева» возвратились из первого кругосветного плавания.

Завершение этого славного похода было подлинным торжеством. Доброе начало положено!.. Отныне русские моряки пройдут в самые далёкие страны.

Ещё будучи воспитанником Морского корпуса, Василий Головнин мечтал о таких походах. Эта мечта не исчезла и теперь, не потерялась среди многих житейских забот.

Не каждый из давних петербургских знакомых Головнина смог бы догадаться, что в этом испытанном, внешне суровом и строгом офицере попрежнему жила юношеская страсть к беспокойным морским дорогам, к штормовым просторам морей и океанов, ещё таивших множество загадок.

Он считал, что русские моряки должны разгадать эти загадки, пройти нехоженными широтами, нанести на карту ещё не открытые земли.

В Англии Головнин не просто отбывал срок, положенный для усовершенствования в военно-морском деле. Пристально присматривался он ко всему, что могло оказаться ценным для родного флота, — к работе верфей, к мастерству корабельщиков, к военно-морской сигнализации, к особенностям манёвров, к распорядку на кораблях… Много здесь было такого, что следовало отбросить как хлам, как дикий пережиток. Не случайно сказал он в присутствии лорда Маркёра, что с жизнями матросов следует считаться. Свирепая дисциплина в британском флоте и бессмысленно-жестокая муштра всегда вызывали у Головнина отвращение.

Но было и такое, что могло стать полезным для молодого русского флота. Головнин написал сравнительный обзор состояния английского и русского флотов, составил свод морских сигналов и переслал все это в Адмиралтейств-коллегию, адмиралу Павлу Васильевичу Чичагову.

Адмирал спросил:

— Кто этот Головнин? Не тот ли маленький кадет, что служил на корабле «Не тронь меня?» Мой отец вручал ему медаль «За храбрость» после победы над шведами на Балтике… Вижу, старик безошибочно различил моряка. Теперь-то уж маленький кадет стал настоящим морским офицером. — Он кивнул адъютанту: — вызвать Головнина ко мне. Возможно, это и есть капитан «Дианы».

На следующий день адмирал выслушал рапорт Головнина и сказал:

— Рад видеть балтийского орлёнка таким возмужалым орлом!..

Адмирал отодвинул бумаги и раскрыл синюю тетрадь — свод морских сигналов, собранный Головниным.

— Похвально то, флота лейтенант, что, находясь вдалеке от родины, вы думали о её флоте, заботились о нем… Эту систему сигналов мы введём и у нас, на Балтике.

Чичагов подробно расспрашивал об английском флоте, о схватках при блокаде Тулона и Кадикса, о жаркой битве в Испании, в заливе Сервера…

Затем адмирал неожиданно спросил:

— Вам, конечно, уже известно о возвращении из кругосветного плавания Юрия Лисянского и Ивана Крузенштерна? Об этом вояже говорит не только весь Кронштадт, но и весь Петербург.

— О, я в восторге от этого славного путешествия!

— Но первая ласточка должна повести за собой всю семью… Вы видели, сколько на Неве кораблей? Эти флаги вскоре увидят не только в европейских странах… Российско-американская компания просит по возможности без промедлений направить ещё одно судно по уже известному маршруту к берегам Аляски. Мы решили послать военный корабль. Выбор пал на шлюп «Диану». Он, правда, нуждается в некоторой перестройке, но столь опытный командир, как вы, обеспечит все необходимые исправления…

Взволнованный Головнин встал.

— Я — командир «Дианы»?..

Чичагов молча пожал ему руку.

— Цель экспедиции — снабжение наших владений в Русской Америке. «Диана» вместо балласта возьмёт морские снаряды, необходимые в Охотске и на Камчатке. Но главная цель… — адмирал помедлил, пристально глядя на Головнина, — опись малоизвестных земель в восточном крае Азии и вблизи наших владений в Русской Америке. Быть может, вам посчастливится открыть на Восточном океане ещё неизвестные земли, — желаю успеха от всей души!

Обычная сдержанность на какие-то минуты изменила Головнкину. Он вышел из адмиральского кабинета будто в полусне.

Вот она, сбывшаяся мечта! Вслед за прославленными моряками — Лисянским и Крузенштерном — он поведёт корабль в дальний кругосветный рейс.

Головнин поспешил на набережную Невы. Скорей бы увидеть «Диану»!

Он узнал этот шлюп, не спрашивая ни у кого, и прыгнул в ближайшую лодку.

…Командующий английской военной эскадрой, стоявшей в заливе возле мыса Доброй Надежды, командор Роулей нередко сетовал в кругу приближённых офицеров на свою злосчастную судьбу. В то время, когда у берегов Испании, Франции, Италии, Англии разыгрывались морские сражения, ночные схватки, совершались налёты, преследования и захваты трофейных кораблей, — словом, когда другие офицеры английского флота делали настоящую карьеру, — он, Роулей, был вынужден отсиживаться здесь, на мысе Доброй Надежды, неподалёку от Капштадта, в этом глухом уголке планеты, куда даже известия о военных действиях доходили с двухмесячным опозданием…

Хотя бы какое-нибудь незначительное событие скрасило эту тоскливую жизнь… Вдруг появился бы французский корабль… Роулей, конечно, захватил бы вражеское судно. Это было бы для него призом, о его подвиге заговорили бы в Лондоне, слух о нем дошёл бы до королевского дворца…

Но корабля не было.

Роулей часто уезжал в Капштадт. Там все же было веселее: в игорном доме за карточным столом нередко происходили подлинные баталии, в театре можно было послушать певиц, в порту встретить моряков, только что прибывших из Европы…

На время своего отсутствия командующий обычно поручал дела капитану фрегата «Нереида» Корбету. Они доверяли друг другу многое, эти два тосковавших англичанина. Долгие вечера и ночи нередко им приходилось коротать вдвоём. Мечта о захвате призового судна стала их общей мечтой. И мог ли ожидать капитан Корбет, что эта мечта так внезапно осуществится!

В полдень, в ясную, штилевую погоду неизвестный корабль вошёл в бухту и бросил якорь напротив береговой батареи. Вскоре к берегу причалила шлюпка, и молодой статный лейтенант, козырнув капитану Корбету, спросил:

— Где я могу видеть командующего эскадрой? Мне поручено спросить, будет ли ваша эскадра отвечать равным числом выстрелов на наш салют?

— Простите, — пробормотал Корбет, — с кем я имею честь?..

— Русского флота лейтенант Пётр Рикорд. Шлюп «Диана», прибывший в Саймонстаун, следует из Кронштадта на Камчатку и в Русскую Америку.

Капитан Корбет, казалось, потерял дар речи. Он только посмотрел на русского моряка выпученными глазами и жадно хватал губами воздух. Затем, словно задыхаясь, он выдавил:

— И вы… вы требуете… ответного салюта?!

Рикорд удивлённо улыбнулся.

— Конечно… И равного количества выстрелов.

— Под стражу! — крикнул капитан Корбет. — Арестовать всех до одного!.. Только подумать, — вражеский корабль требует салюта!..

Четверых матросов и Рикорда окружили добрые две дюжины англичан.

Капитан Корбет приказал ударить боевую тревогу. На батареях засуетилась прислуга. Матросы и солдаты бежали к берегу. Не менее пятидесяти человек поспешно разместились в шлюпках, и капитан направился к «Диане».

С палубы шлюпа Головнин с интересом наблюдал за сутолокой на берегу. Он подумал, что батареи готовятся к салюту. Но почему же так много шлюпок шло к «Диане»? Присмотревшись к офицеру на передней шлюпке, Головнин узнал Корбета. Какая встреча! С этим самым Корбетом он служил в английском флоте. В ту пору они были приятелями, и Корбет настойчиво приглашал Головкина в гости к своим родным.

— Дружище Корбет! — радостно воскликнул Головнин. — Вот неожиданная встреча!

Англичанин смотрел на Головнина выпученными и словно невидящими глазами.

— Неужели не узнаете? Да вспомните «Фосгарт»!.. Какова его судьба?

— «Фосгарт»?.. Какой «Фосгарт»?..

— На котором мы вместе служили! Я — Головнин…

Корбет долго медлил с ответом. Сопровождавшие его матросы держали оружие на изготовку.

— Какой державе принадлежит этот корабль? — наконец спросил он.

— Это русский шлюп «Диана».

Корбет что-то сказал своим матросам, и те изо всех сил налегли на весла. Шлюпка помчалась к стоящему в отдалении кораблю под командорским флагом.

Головнина озадачило странное поведение давнего приятеля. Он подумал, что на мысе Доброй Надежды, вероятно, объявлен строжайший карантин и англичанам запрещено общаться с иностранцами. Но почему же не возвращался Пётр Рикорд? Почему Корбет не спросил, откуда и куда направляется корабль? Это первый вопрос, обязательный даже для холерного или зачумлённого судна. Почему, наконец, капитан сделал вид, будто не узнает Головнина? Что же случилось? Неужели война?..

Несмотря на тревожные сообщения английских газет, Головнин не считал, что возможность войны так близка. Газеты ежедневно выдумывали сенсации, однако в тот день, когда «Диана» покидала рейд Портсмута, русский фрегат «Спешный» оставался гостить в этом английском порту. В трюмах фрегата хранились золотые и серебряные слитки стоимостью в два с лишним миллиона рублей. Но командир фрегата не получал предписания о срочном выходе в Кронштадт… Кроме того, в Портсмуте было известно, что эскадра вице-адмирала Сенявина, действовавшая в Средиземном море и находившаяся в те дни в Гибралтаре, направлялась в Англию. Если бы военные действия между Англией и Россией действительно предполагались, разве повёл бы Сенявин свои корабли в английский порт?

Чтобы обеспечить свободное плавание «Дианы», Головнин ещё в Портсмуте решил запастись, на всякий случай, английским пропуском. По издавна узаконенному обычаю судну, которое направлялось в рейс с целью научных изысканий, неприятельская сторона выдавала пропуск. Этот документ устранял опасность нападения или задержания в пути, и капитан «Дианы» теперь считал себя гарантированным от возможных случайностей.

Девяносто три дня «Диана» находилась под парусами. Единственный пункт, где шлюп пополнял запасы, — город Ностра-Сенеро-дель-Дестеро на острове Св. Екатерины, был таким глухим уголком, что моряки не могли узнать там ничего нового о событиях в Европе.

Головнин не знал, что русское правительство объявило декларацию о разрыве между Россией и Англией, что русский посол покинул Лондон. Не знал он и о том, что в Портсмуте русские корабли — фрегат «Спешный» и транспорт «Вильгельмина» со всем их грузом были конфискованы, а личный состав задержан на положении военнопленных.

Направляясь в Саймонстаун, Головнин был уверен, что ведёт свой корабль в колонию дружественной державы. Теперь оставалось только ждать разъяснения причин такой необычной встречи…

От командорского корабля к «Диане» уже шла небольшая быстроходная шлюпка. Высокий лейтенант крикнул издали:

— Откуда прибыли?.. Куда следуете?..

Головнин ответил. Шлюпка развернулась и умчалась обратно.

Вскоре на командорском судне начали торопливо ставить паруса и выбирать канаты. Фрегат подошёл к шлюпу почти вплотную. Уже знакомый лейтенант, свесившись через перила, прокричал:

— Объявляю, что с этой минуты «Диана» является нашим законным призом… При попытке к бегству будете потоплены!

— По какому это случаю? — изумлённо спросил Головнин.

— По случаю войны между Англией и Россией…

На борт «Дианы» уже взбиралось несколько десятков англичан. Жерла береговых пушек угрожающе обернулись к шлюпу…

— Я спрашивал вас о салюте, — улыбнулся Головнин, — а вы встречаете форменным парадом…

Лейтенант откликнулся небрежно:

— Потрудитесь передать мне флаг и судовые документы…

— Вы не получите ни того, ни другого. У меня имеется пропуск английского правительства. Об этом вы не догадались спросить?

Простоватый лейтенант сознался откровенно:

— Действительно не догадался. Но вы не обманываете?..

— С вами говорит капитан русского военного корабля…

— Понимаю!.. Всем возвратиться на свои суда! — скомандовал он, повернувшись к своим. Затем сказал Головнину уже почти любезно: — Сейчас я отправлю сообщение об этом своему командиру. Вам придётся подождать его решения.

— Что ж, это уже лучше, — заметил Головнин.

Поздно вечером на шлюп возвратились Пётр Рикорд и его спутники.

— Разрешите доложить!.. — обратился Рикорд к капитану.

Головнин прервал его дружески-мягко:

— Не нужно рапортовать, Петя… Я знаю, ответного салюта не будет.

— И это ещё не все…

— Похоже на плен?

— Так точно. Это — плен.

Они помолчали. Где-то близко поскрипывали уключины весел, негромко всплёскивала вода.

— Крадутся у самого борта, — заметил Головнин. — Караулят. Боятся, что сможем уйти. А что если бы и в самом деле попытаться, Петя?.. Обрубим канаты и под паруса, догоняй в океане! В крайнем же случае — бой.

Рикорд порывисто, глубоко вздохнул:

— Я думал об этом. Но на фрегате не спит ни один человек. Их шлюпки всю ночь будут курсировать вокруг «Дианы». А утром, — я слышал распоряжение, — мы будем поставлены на два якоря между их кораблями и берегом. Вот в какую историю мы попали, Василий! Ведь это же война. А мы пришли: «Здравствуйте! Принимайте корабль, — флаг, экипаж, пушки, документы…» Я так полагаю, Василий Михайлович, что в крайнем случае… в самом крайнем, если положение будет безнадёжным, если они вздумают захватить шлюп, — мы… подорвёмся. Пороху у нас достаточно. Пусть получают трофей в виде обломков…

На рассвете к трапу «Дианы» подошла английская шлюпка. Рослый лейтенант, держа у груди пакет, поднялся на палубу и, спросил командира. Головнин ответил на приветствие, принял пакет, здесь же прочитал письмо Корбета… Какая честь! Оказывается, капитан Корбет тоже его узнал и только по недостатку времени отказал себе в удовольствии пожать мужественную руку русскому боевому соратнику. Впрочем, капитан будет иметь это удовольствие ещё сегодня, если Головнин соизволит приехать к нему.

Будто о чем-то второстепенном, в конце своего письма Корбет сообщал, что посланный им офицер останется на шлюпе, так как до прибытия командора судно будет считаться задержанным…

Головнин ни о чем не спрашивал английского лейтенанта. Все было ясно. При встрече с Корбетом он выяснит обстоятельно, есть ли надежда на освобождение шлюпа. Он кивнул англичанину:

— Хорошо. Можете остаться…

В каюте Головнин достал из ящика письменного стола пакет с секретной инструкцией Адмиралтейств-коллегии. На корабле, который отправляется в плавание для открытий, инструкция всегда была секретной, доверенной только капитану. Теперь этот документ Головнин должен был уничтожить, сохранив в памяти его содержание.

Трепетный огонёк робко коснулся уголка развёрнутого листа. Потом бумага задымилась и вспыхнула. Документ уже догорал, когда Головнин словно почувствовал, что кто-то стоит сзади. Он обернулся. За раскрытой дверью каюты стоял мичман Мур.

— Что вам угодно? — строго спросил Головнин.

Тонкие губы мичмана искривились, глаза смотрели вкрадчиво и испытующе.

— Я испугался… Я думал… Я увидел дым…

— Не беспокойтесь, Мур. Я сжёг секретный документ.

— Секретный? Это какой же?..

Головнин усмехнулся. Ему показалось потешным испуганное лицо мичмана.

— Какой? Я уже сказал вам: секретный. Можете успокоиться. Пожар кораблю не грозит.

Не думал капитан «Дианы», что позже ему доведётся с горечью вспомнить этот мимолётный эпизод.

…На своём фрегате «Нереида» капитан Корбет встретил русского гостя учтиво и даже торжественно. Два матроса у верхней площадки трапа салютовали вскинутыми штыками. Палуба, однако, была пустынна, видно капитан распорядился, чтобы экипаж не проявлял любопытства.

В офицерском салоне уже был накрыт обеденный стол. На это свидание Корбет не пригласил никого из офицеров. Только молчаливый служитель, вытянувшись и почтительно опустив голову, стоял у буфета.

— Мой боевой друг! — внезапно преображаясь, воскликнул Корбет и взял руку Головнина обеими руками. — Кто из нас ещё недавно мог бы подумать, что эта встреча произойдёт на самом краю земли и при таких печальных обстоятельствах?.. Не странно ли, право, что мы, друзья, испытанные огнём, сегодня являемся врагами?.. Странно. Невероятно!

— Конечно, странно, — согласился Головнин, — но, помнится, лорд Маркёр как-то говорил, что англичане нигде и никогда не забывают своих друзей. Пусть времена переменились, все же у меня никто не отнимет памяти о тех годах, которые я отдал британскому флоту.

На короткое время капитан Корбет задумался. Гладко выбритое лицо его стало печальным. Только глаза смотрели настороженно, будто выглядывали из засады, — в них был какой-то невысказанный вопрос. Неожиданно, сразу превращаясь в лихого малого, он стукнул кулаком по столу и схватил ближайшую бутылку:

— Прочь нынешние печальные дела! Вспомним, друг, славную битву у Тулона…

— Однако, — заметил Головнин, — я прибыл к вам, чтобы выяснить именно печальную сторону дела. Я имею пропуск английского правительства. Разве этого недостаточно?

Корбет неторопливо наполнил бокалы.

|

— Будем вполне откровенны, мой друг… Вы отбыли из Англии до объявления войны. Это может означать, что ваш пропуск механически утратил силу… Я не знаю, какое решение примет командор Роулей, но если бы я был на его месте… — Капитан Корбет отпил несколько глотков, потом закурил и заключил решительно: — Я отпустил бы вас. Да, отпустил. Я вам поверил бы на честное слово…

— Благодарю, — сказал Головнин, подумав, что капитан ведет себя слишком уж театрально.

— Но я не могу этого сделать, — вздыхая заключил Корбет. — Я только подчинённый. Я не могу иначе рассматривать ваше судно, как военное судно неприятельской державы. И я не могу позволить, чтобы вы поднимали российский флаг. Это было бы оскорблением моему королю: в английской военной бухте и вдруг неприятельский флаг! Вы можете оставить вымпел, это будет означать, что судно ещё не объявлено призом…

— Ещё не объявлено! — повторил Головнин. — Значит, вы рассчитываете, что командор вынесет решение…

— О нет! Я не предвосхищаю событий, — поспешил с заверениями Корбет. — Когда командор ознакомится с вашей инструкцией…

— Она была написана по-русски…

— Что ж, это не препятствие! У нас проживает здесь человек, приехавший из Риги… Он отлично читает по-русски…

— Я говорю: она была написана. В настоящее время её уже нет.

— Где же… инструкция?

— Я её сжёг.

— Зачем?

— Чтобы вы не узнали её содержания. Когда мне объявили, что шлюп считается задержанным, я счёл своим долгом уничтожить инструкцию. Однако меня нисколько не страшат последствия этого поступка.

Чуть приметно улыбаясь, Корбет спросил:

— Но вы хотели знать, сможем ли мы прочитать документ, написанный по-русски? Надеюсь, именно поэтому вы сообщили, что инструкция написана на вашем языке?

Головнин тоже улыбнулся.

— Да, это очень важно, капитан. По крайней мере, у вас не будет причины задерживать шлюп из-за отсутствия человека, который пользуется вашим доверием и который сможет прочитать документы, изложенные на русском языке. У меня есть бумаги, доказывающие, что шлюп «Диана» следует на северо-восток только с целью открытий.

— Оказывается, мистер Головнин, вы дипломат! — удивленно проговорил Корбет и громко засмеялся, хотя глаза его попрежнему смотрели из засады. — Так ловко выпытали у меня, простака, что у нас имеется переводчик! — И уже без видимой связи с предыдущим спросил: — Скажите, на Аляске, куда вы идёте для открытий, если, конечно, верить вам на слово, говорят, очень суровый климат? Я читал о путешествиях Джемса Кука, — он побывал в тех краях…

— Раньше его побывали там русские — Чириков и Беринг…

— Разве? Очень интересно… Все же вы рискуете. Ведь пушнина не терпит солёной воды. Вам следовало бы поближе спуститься к тропикам, чтобы уйти от штормов северо-востока. О, я знаю, что значит район снежных штормов! Я побывал за Южным Полярным кругом…

— Вы даёте совет, капитан? Благодарю… Недавно я тоже побывал южнее мыса Горн. Однако мы не собираемся перевозить пушнину. Это дело коммерческих кораблей. Если бы наше судно было коммерческим, вы могли бы захватить его как приз.

Капитан Корбет заметно помрачнел.

— Очевидно, вы подумали, мой друг, будто я добиваюсь от вас косвенного признания? Не все ли равно для меня — коммерческий это корабль или военный?

— Это корабль русской географической экспедиции. И потом, о каких косвенных признаниях может идти речь? Вы не следователь, я — не подследственное лицо…

Капитан Корбет громко выразил одобрение:

— Это — слова мужчины!.. Так выпьем же за наши славные дела у Тулона! Прочь все условности, — здесь встретились два боевых товарища!..

Вскоре они простились у площадки трапа. «Диана» стояла совсем близко: отсюда можно было видеть все, что происходило на её палубе. Там шла обычная корабельная жизнь: матросы чинили снасти, скребли и мыли надстройку бака, судовой повар чистил большой медный таз… Только английский лейтенант, одинокий и скучный, медленно бродил в стороне от других.

А вокруг шлюпа попрежнему сновали лодки, переполненные вооружёнными английскими матросами.

— Между прочим, я забыл сообщить вам, мой друг… — сказал Корбет. — При малейшей вашей попытке к бегству на вас обрушится огонь всех береговых и корабельных батарей… Таково распоряжение моего начальства. Кстати, сегодня замечательная погода, не правда ли?

— Благодарю вас за отличный обед, — ответил Головнин с усмешкой. — Мы, русские моряки, знаем толк в гостеприимстве. Ещё раз я убедился, что англичане не забывают своих друзей.

Уже со шлюпки капитан «Дианы» заметил: холёное лицо Корбета побагровело. Но что переживал он, — чувство стыда, смущения или злобы, — Головнин не мог понять.

Через несколько дней шлюп был переведён в дальний глухой угол бухты. Выход в океан охраняли береговые батареи и корабли английской эскадры. Для астрономических наблюдений Головнин нанял на самом берегу старый, расшатанный ветрами дом. Сюда перенесли со шлюпа хронометры и другие инструменты. Мистер Роулей теперь окончательно успокоился: без хронометров Головнин не попытается бежать, и наблюдение за пленниками значительно облегчалось.

Обсерватория, созданная Головниным на берегу для проверки хронометров, вскоре привлекла внимание английских капитанов. Они нередко просили капитана «Дианы» проверить и их хронометры. Головнин охотно соглашался: времени свободного было много, а за работой оно шло неприметней. Впрочем, уже как будто приближался день их освобождения: в Капштадт из Англии прибыл шлюп «Рес-Горс». Головнин считал, что с этим судном должно прибыть решение английского правительства относительно дальнейшей судьбы «Дианы», — ведь запрос об этом уже давно был отправлен в Лондон. И капитан поспешил в Капштадт к адмиралу Барти.

Адмирал не заставил Головнина томиться в приёмной. Подтянутый адъютант доложил о прибытии русского моряка и тотчас распахнул дверь. В просторном кабинете оказалось не менее тридцати офицеров. Они сидели у круглого стола, стояли отдельными группами, трое склонились над бумагами, которые просматривал Барти…

Головнин подошёл к столу. Адмирал поднял лысую голову, отодвинул бумаги и поспешно встал.

— Мне очень приятно, мистер Головнин, познакомиться с вами. Я знаю о вашей доблестной службе в английском флоте. Как самочувствие? Нравится ли вам Капштадт?

— Признаться, я достаточно насмотрелся на этот город, — сказал Головнин. — Я предпочёл бы югу северные широты…

Адмирал громко засмеялся.

— Должен сказать вам, капитан, что климат этих мест считается отличным. Надеюсь, вы ни в чем не испытываете нужды?

— Я хотел бы знать, каковы ваши намерения в отношении шлюпа «Диана» и его экипажа?

Барти приподнял острые плечи. Сухое старческое лицо выразило удивление.

— Намерения самые доброжелательные. Вам, вероятно, известно, что наша эскадра, блокировавшая французские острова, недавно сильно потерпела от бури. Вчера сюда прибыло для ремонта несколько кораблей. Вам следует дать распоряжение, чтобы ваши матросы приняли участие в ремонтных работах. Это, конечно будет оплачено и отразится на снабжении вашего экипажа.

— Нет, я не сделаю такого распоряжения, — сказал Головнин. — Корабль, отремонтированный на мысе Доброй Надежды, может очутиться в Балтийском море и вести операции против России. Если бы мои матросы приняли участие в этих работах, значит, они помогали бы противникам России.

— Мне думается, в вашем положении с такими подробностями не следовало бы считаться, — заметил Барти. — Один из ста шансов, что корабль, отремонтированный вашими матросами, окажется на Балтике.

— Даже если бы это был один шанс из тысячи, — сказал Головнин. — Мы ни за что не согласимся помогать противнику.

И снова старческое лицо Барти выразило удивление, которое тут же сменилось тем благостным смирением, которое обычно бывает написано на лицах иезуитов.

— Мне очень жаль, капитан, что я не могу вас порадовать каким-либо распоряжением моего правительства относительно «Дианы». Придётся вам ещё подождать. Но вы можете быть уверены в моем неизменном к вам расположении. А сейчас я вынужден извиниться, так как срочно должен осмотреть новый сигнальный пост…

В расположении адмирала Головнин убедился в тот же день, едва возвратился на «Диану». Здесь его уже ждал английский морской офицер, только что прибывший из Капштадта. Очевидно, Барти послал его вслед за Головниным, и офицер обогнал капитана в дороге. Хмурый долговязый детина с тяжёлой челюстью и подслеповатыми глазами, он пристально всмотрелся в лицо капитана и резко отчеканил заранее подготовленные фразы:

— По распоряжению адмирала сэра Барти вы должны дать письменное обязательство о том, что не предпримете попыток оставить Саймонстаун до соответствующего приказа из Англии. Если вы откажетесь выдать такое обязательство, команда и офицеры будут отправлены на берег, как военнопленные, а шлюп займёт английский караул. Кроме того, сэр Барти распорядился, чтобы все паруса на шлюпе были отвязаны и судно обязательно стояло на двух якорях.

— Возможно, сэр Барти распорядился и в отношении снабжения моего экипажа? — спросил Головнин.

Офицер усмехнулся:

— Было бы очень странно, если бы адмирал стал составлять для вас меню…

— Но будет ещё более странно и дико, если мои люди окажутся вынужденными голодать.

— Впрочем, сэр Барти сказал, что ваши люди могут работать и получать питание.

Головнин внимательно посмотрел на него.

— Мы не страшимся ваших пушек. Можете быть уверены, что нас не устрашит и голод.

Получив письменное обязательство, офицер отбыл на берег. Провожая его взглядом, Головнин сказал:

— Да, Англия не забывает своих друзей…

Плен был особенно тягостным из-за неопределённости, в которой все время находилась команда «Дианы». Какое решение примет английское правительство?

Барти на записку Головнина о том, что на судне окончился провиант, не ответил. На второе, уже резкое, настойчивое письмо он прислал ответ только через две недели, — несколько любезных фраз с пожеланием доброго здоровья. Это было издевательство.

Капитаны голландских кораблей, с которыми Василий Михайлович познакомился здесь и подружился, не скрывали своего возмущения поступками адмирала.

— Никто не посмеет упрекнуть вас, мистер Головнин! Барти заставляет вас бежать, он грозит вам голодной смертью…

Возможно, были среди этих людей не только доброжелатели. Ни на минуту Головнин не забывал об осторожности. Обычно он отвечал сокрушённо:

— У меня нехватит провизии даже на неделю пути…

Но вечерами он пристально вглядывался в горизонт, вслушивался в плеск зыби. Хотя бы надвинулись тучи, хотя бы грянул шторм! Погода, как нарочно, стояла ясная, тихая, ночи лунные. Пытаться уйти в такую погоду в океан было бы безрассудно…

Монотонным печальным звоном корабельные склянки отсчитывали часы; сменялись вахты, приходили и уходили иностранные суда, маршировала на берегу английская морская пехота… Одна за другой проходили недели.

В апреле исполнился год с того памятного дня, когда шлюп вошёл в Саймонстаун. Уже наступил май… Пёстрые ракушки и зеленоватые водоросли густо покрывали подводную часть шлюпа, как обычно покрывают обломки затонувших кораблей…

Как-то вечером в середине мая внезапно подул желанный норд-вест, и небо закрыли тяжёлые тучи.

Головнин вышел на палубу, осмотрелся. Близко чернел смутной тенью адмиральский фрегат. Ещё днём Василий Михайлович приметил, что паруса на нем не были привязаны. Большие военные корабли, стоявшие на якорях несколько дальше, ещё ремонтировались, они не могли пуститься в погоню. Оставалась ещё одна опасность: у входа в бухту курсировали два неизвестных судна, которые могли оказаться английскими военными кораблями. Впрочем, об этой опасности долго раздумывать не приходилось: если будет погоня, значит будет и бой.

Он кликнул Рикорда.

— Сейчас уходим, — сказал Головнин. — Вызвать всех наверх… Пусть все незаметно расположатся на палубе. Соблюдать полнейшую тишину… Мы выйдем из бухты под штормовыми стакселями[1].

— Есть! — радостно воскликнул Рикорд и, словно самого себя уверяя, добавил тихо: — Я верю в счастье…

Ровный норд-вест вскоре сменился шквалом. Белые гребни волн звонко ударили в борт шлюпа. Рваные тучи спустились до верхушек мачт; сырой туман окутал всю бухту и берег. Именно о такой погоде мечтал Головнин. Однако в эту минуту, когда окончательно решалась судьба всего экипажа, голос его прозвучал по-будничному спокойно, так, будто слова команды были самыми обычными, повторенными уже много раз:

— Рубить канаты…

Он слышал короткий, приглушённый звук. Потом ощутимо дрогнула палуба, и под напором ветра судно медленно двинулось к середине бухты.

С небольшого баркаса, что стоял на якоре в тридцати метрах от «Дианы», усиленный рупором голос прокричал то ли в изумлении, то ли в испуге:

— Они уходят!.. Эй, на «Резонабле»!.. Пленные пытаются бежать!..

Головнин оглянулся на адмиральское судно. Сквозь клочья тумана он отчётливо видел, как там замелькали трепетные огни, по сигналу тревоги английские матросы бросились к пушкам. Пусть будет, что будет!

Порывистый ветер, казалось, стремился сорвать штормовые стакселя. «Диана» шла все быстрее, смутные силуэты английских кораблей возникали и таяли то с правого, то с левого борта…

Этот самый опасный участок пути, где столкновение с каким-нибудь судном казалось неизбежным, Головнин изучал в течение многих дней. Выйти из бухты или провести в неё судно Головнин смог бы теперь в любую погоду в самую тёмную ночь. Но корабли, приходившие в бухту, часто сменяли места стоянок. Перед вечером, пристально осматривая знакомые очертания бухты в подзорную трубу, Головнин старался запомнить местоположение судов. Если бы сейчас ему пришлось нанести на карту бухты тридцать или сорок точек, где брошены якоря, он сделал бы это в течение минуты и без ошибки. Однако некоторые суда могли переместиться, и дозорные могли не увидеть стоящий на пути корабль…

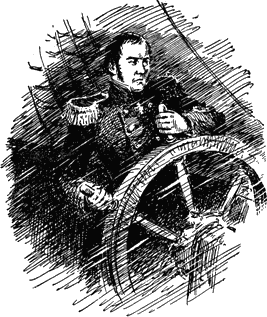

Прямо перед «Дианой» внезапно вырисовывается чёрная тень… Это — корабль. Остались минуты, и шлюп протаранит неизвестное судно. Головнин сам хватается за спицы штурвала.

— Лево на борт!..

Чёрный силуэт проносится у самого борта «Дианы»…

На какие-то секунды в просвете, меж рваных туч, открылись угрюмые высоты берега, — это был знакомый мыс. А дальше открывался безбрежный простор океана. Какое это счастье, — после бесконечного мучительного плена опять услышать гул океана!

До самого рассвета ни один человек на шлюпе не сомкнул глаз.

Утро было ясное, небо светлое, безоблачное. Стремительно проносясь вдоль борта, играли волны. Ветер порывисто наполнял паруса. И был он острым и сладким, этот ветер свободы, которым так жадно дышали моряки.

|

…В малом офицерском салоне «Дианы» вот уже третий день было шумно и весело. Со всех кораблей — военных, купеческих, промысловых, — что стояли в Петропавловской гавани, на Камчатке, за эти три дня на шлюпе побывали гости. Были среди них флотские офицеры, шкиперы промысловых судов, вечно странствующие купцы, простые матросы… Не только начальство этого бревенчатого городка, вставшего форпостом России на берегу Тихого океана, являлось на «Диану» с торжественным визитом. Шли сюда грузчики гавани, рыбаки, охотники, — все, до кого дошла весть о возвращении корабля, который уже давно считался погибшим…

Многие из новых знакомых Головнина в Петропавловске предсказывали, что он обязательно будет вызван в Петербург для доклада министру. Однако такого распоряжения не поступило. Молчание столицы Головнин приписывал прежде всего почтовой службе, — даже самые срочные депеши путешествовали с Камчатки в Петербург долгие недели.

Только в следующем, 1810 году Головнин получил распоряжение об очередном рейсе. Теперь ему предстояло повторить путь славных русских мореходов Чирикова и Беринга на Аляску, путь, правда, уже освоенный русскими моряками, но от этого не ставший менее суровым.

Особенно запомнилась в этом походе Головнину встреча с главным правителем Русской Америки Барановым, человеком огромных организаторских способностей, волевым и энергичным. Баранову было за шестьдесят лет, однако он оставался попрежнему неутомимым исследователем Аляски, попрежнему странствовал по горам Кадьяка, по тундре и лесам, изучая этот суровый край.

В доме его, на Кадьяке, Головнин залюбовался собранием редких картин, рисунками и чертежами кораблей, редкими книгами о путешествиях и открытиях — любимыми книгами Баранова.

Вечерами, когда в уютной горнице был едва различим гул океанского прибоя, они подолгу беседовали об этой дальней, открытой и обжитой русскими стороне, о сказочных, ещё не тронутых богатствах просторов и недр Аляски, о близком будущем её…

С чувством печали покидал Василий Головнин далёкую, но родную заморскую сторону, где селения носили русские имена, где жили русские люди.

Из-за позднего времени Головнин не дошёл до Охотска. «Диана» вторично зимовала на Камчатке. Команда своими силами ремонтировала шлюп, чинила снасти. А в начале апреля Головнин получил из Петербурга предписание морского министра, который повелевал капитану «Дианы» произвести точнейшее описание Алеутских и Курильских островов, а также описать Шантарские острова и Татарский берег до Охотска.

В предписании было указано, что Адмиралтейств-коллегия и Адмиралтейский департамент посылают Головнину подробную инструкцию, касающуюся возложенного на него задания… Когда же может прийти на Камчатку эта инструкция? Пожалуй, только к осени… Ожидать её значит утратить самое дорогое для исследований время — лето и, чего доброго, снова зазимовать на Камчатке.

Капитан приказал готовиться в путь.

В конце апреля команда прорубила в гавани лёд и вывела шлюп в Авачинскую губу. Четвёртого мая «Диана» покинула Камчатку…

Только теперь для Головнина наступал тот желанный период исследований и открытий, о котором он столько мечтал.

Уходя на Курилы, Головнин знал, что это плавание не обещает быть безопасным. Ещё совсем недавно русские морские офицеры Хвостов и Давыдов были вынуждены силой оружия отстаивать исконные русские права на Южный Сахалин и Курильские острова, где японские браконьеры не только уничтожали ценного пушного зверя, ловили рыбу, вырубали леса, но и строили крепости и держали под ружьём целые гарнизоны.

Какие события произошли на южных Курильских островах после отважного похода Хвостова и Давыдова в мае 1807 года? Возможно, японские захватчики снова возвратились?

Рейс «Дианы» имел, однако, самый мирный характер. Головнин решил ни в коем случае не вступать в споры с японцами, даже в том случае, если те опять осмеливаются селиться и промышлять на русской земле — Курильских островах. Он думал только об успешном выполнении большого и важного для науки задания. Немало знаменитых мореходов уже пытались положить на карту всю Курильскую цепь. Из-за туманов, шторма и сильных течений никому из них — ни Лаперузу, ни Гору, ни Сарычеву, ни Браутону, ни Крузенштерну — полностью осуществить это не удалось. Карты Курил попрежнему были путаны и противоречивы. Моряки «Дианы» должны были окончательно и точно определить положение всей цепи.

Шлюп медленно блуждал меж рифов и скал, в проливах, похожих на ущелья, боролся с могучими течениями, с холодными шквалами, внезапно налетавшими с Охотского моря, или долгими часами осторожно пробирался в тумане, где ему поминутно грозила опасность разбиться на камнях.

Один за другим ложились в чётких очертаниях на карту острова Расшуа, Ушисир, Кетой, Симусир, Чирпой…

Курилы приветливо встречали русских моряков, подносили им подарки.

Вскоре «Диана» приблизилась к острову Итуруп. Головнин решил пополнить здесь запасы продовольствия и приобрести дрова.

На берегу виднелись какие-то строения и байдары. Они принадлежали, конечно, курилам. Встреча с этими людьми могла быть очень полезной. Курилы подробно рассказали бы об острове. Уже вблизи берега Головнин приказал отдать якорь. Он кликнул штурманского помощника Новицкого и, указав на берег, приказал спустить шлюпку.

— На всякий случай возьмите с собой четверых вооружённых матросов. Но при встрече избегайте малейшей грубости. По возможности подробно расспросите у курилов об острове.

Неожиданно появился мичман Мур. После побега из Саймонстауна он всячески старался заслужить доверие капитана, даже прислужничал и лебезил, и Головнин уже собирался было списать его в Петропавловске со шлюпа, но Мур показался таким растерянным и жалким, так слёзно упрашивал, что Василий Михайлович переменил решение.

— Хорошо, — сказал он. — Я постараюсь проверить вас на серьёзных заданиях.

Мур поговаривал иногда, будто он с нетерпением ждёт этих серьёзных заданий. Теперь он заметно взволнованный стоял перед Головниным.

— Посмею обратиться, господин флота капитан… и просить вашего разрешения отправиться вместе со штурманским помощником Новицким в эту разведку…

— А что же? Пожалуй… — согласился Головнин.

Шлюпка отвалила от борта «Дианы» и быстро понеслась к селению. На низком берегу, видно было, засуетились люди. Они сдвинули на воду большую байдарку и отправились наперерез шлюпке.

— Или это приветливая встреча, — в раздумье заметил Рикорд, — или опасность.

— Спустить ещё одну шлюпку! — приказал Головнин. — Мичман Якушкин, вы отправляетесь со мной. С нами — четыре вооруженных гребца.

— Разрешите мне… — отозвался Рикорд.

— Нет, вы замещаете на шлюпе командира.

Берег, казавшийся близким, по мере движения шлюпки как будто все время отдалялся. Оглянувшись на корабль, Головнин увидел, что «Диана» выбрала якорь и осторожно следовала вглубь залива.

Но куда же делись Новицкий, Мур и четыре сопровождавших матроса? Шлюпка их лежала на берегу, а моряков не было видно.

Головнин направил шлюпку в узенькую бухточку и первым ступил на берег.

Поднявшись на вал гравия, нагромождённого прибоем, Головнин увидел на пологом откосе лагерь матерчатых палаток. Новицкий и четыре матроса стояли на плоском выступе каменной плиты, держа оружие под руками, видимо, готовые к бою. Неподалёку от лагеря, у самого вала, капитан увидел мичмана Мура. Прямо перед ним на расстоянии в три шага стоял маленький бронзоволицый японец в длинном халате, с двумя кривыми саблями. Около двух десятков японских солдат, защищённых латами и вооружённых саблями, держали ружья на изготовку, словно ждали команды своего начальника. В воздухе чувствовался острый запах серы… В руках японских солдат дымились зажжённые фитили.

Летом 1810 года с тринадцатого Курильского острова — Расшуа — к Итурупу вышла большая байдара, на которой находилось пятнадцать человек — семеро мужчин, шесть женщин и двое детей.

Груз на байдаре был невелик: несколько десятков шкур морской выдры, нерпичьи и тюленьи кожи, небольшой свёрток лисьего меха и бережно упакованные орлиные крылья и хвосты.

Это была группа охотников-курилов, русских подданных, и плыли они на юг в надежде встретить на каком-либо из островов японское селение, чтобы променять свои товары на рис, халаты, табак…

Особенно ценным товаром курилов были орлиные хвосты и крылья, — щёголи-самураи украшали этими перьями свои стрелы.

Японские селения на гряде то возникали, то исчезали; прочно и надолго японцы здесь не обосновывались, — они отлично знали, что самовольничали на чужой земле.

Небольшое такое селение охотники заметили в заливе на острове Итуруп. Курилы ещё издали стали показывать свои товары. Потом уже безбоязненно они высадились на берег.

Около сотни японских солдат с ружьями и обнажёнными саблями в руках, рассыпавшись цепью, окружили охотников, отрезав им путь к морю. Маленький японский офицер приказал отвести курилов в тюрьму. Из крикливой речи японца охотники поняли только одно: они — русские подданные, поэтому офицер считает себя вправе казнить их или миловать, отпустить на волю или держать в тюрьме.

Целый год охотники вместе с женщинами и детьми находились в тёмном сыром бараке, получая в пищу солдатские объедки.

Примерно раз в неделю офицер вызывал кого-нибудь из пленников и задавал одни и те же вопросы:

— Вы — русские разведчики? Вы пришли на остров, чтобы донести о нас русским? Вы взяли с собой женщин и детей, чтобы не вызвать наших подозрений? А где находятся русские морские офицеры Давыдов и Хвостов? Этого вы не знаете? Ну что же, можете умирать медленной смертью, если не хотите отвечать.

От холода, голода и цинги умерло уже трое мужчин и три жёнщины.

Наконец офицер вызвал всех пленников из барака, велел им стать на колени и сказал:

— Я не могу оживить тех, что умерли. Такова их судьба. Я не могу возвратить вам ваших товаров, — они давно уже проданы. Такова судьба этих товаров. Но я дарю вам свободу, возвращаю байдару и ещё дарю мешок рису. Ступайте домой и благодарите судьбу…

В океане бушевал шторм. Курилы сидели на берегу на чёрных холодных камнях, с надеждой вглядываясь в морскую даль. Временами ветер стихал, но тогда над океаном ложился плотный туман. Так проходили дни.

Утром в середине июня проглянуло солнце, и с первыми признаками долгожданной погоды над ясной линией горизонта курилы увидели силуэт корабля…

…Вопросы мичмана Мура японскому офицеру и его ответы переводил курил Алексей. Головнин не сразу увидел переводчика. Курил стоял на коленях, не решаясь поднять головы, запылённый и чёрный, как камень.

— Прикажите этому человеку подняться, — сказал Головнин. — Где видано такое, чтобы переводчик стоял на коленях?

Мичман резко обернулся, выпрямился, козырнул. Японский офицер понял, что перед ним командир корабля. Он поднял правую руку ко лбу и медленно поклонился, сгибая поясницу. Капитан тоже ответил поклоном. Мичман докладывал громко, взволнованно:

— Переводчик боится японцев. Он не решается подняться с колён… Я думаю, эти курилы, страшно напуганы.

Но японский офицер уже не обращал внимания на курила. Он вдруг стал очень вежливым и, улыбаясь, любезно приглашал Головнина в своё жилище.

В жилище, сидя на циновке, уставленной различными угощениями, японец несколько раз пытался узнать, с какой целью прибыл сюда русский корабль, но Головнин словно не замечал этого.

— Нам нужны дрова и пресная вода, — сказал он.

Японец что-то ответил огорчённо.

— Дров нет, воды нет, — перевёл Алексей и добавил от себя: — Он только говорит так. Надо быть осторожным, начальник…

Головнин обернулся к курилу. Тот смотрел растерянно.

— Он есть плохой…

Через несколько минут капитан поднялся с циновки.

— Очень жаль, — сказал он, обращаясь к японцу, — что вы не можете снабдить нас дровами и пресной водой. Нам придётся поискать другую, более подходящую бухту…

Он не был уверен, что Алексей с точностью переведёт эти слова. Но японец понял и спросил озабоченно:

— Куда вы собираетесь идти?

— На поиски нужной нам бухты.

— Вам нужно идти на западный берег острова, посоветовал японец, — в Урбитч. Там есть и вода, и дрова, и магазины…

Переводя его совет, Алексей снова добавил:

— Там есть много солдат япони…

Уже в шлюпке, по пути к «Диане», Головнин заметил Новицкому:

— Для нас самое главное, чтобы японцы не знали об истинных целях нашего прибытия. Нисколько не сомневаюсь, что они сделали бы все возможное, чтобы помешать нашей работе.

В течение трех суток «Диана» курсировала вокруг острова Уруп, и Головнин успел положить его на карту, исправив неточности прежних описей. Была нанесена на карту и часть острова Итурупа. В этом южном районе гряды у экспедиции оставалась ещё очень важная задача: опись гавани и пролива, отделяющего остров Кунасири от Мацмая. Никто из опытных моряков в этом проливе не бывал, а на картах русских промышленников, составленных на глаз или по памяти, имелись грубые ошибки.

На обратном пути к Итурупу шлюп вошёл в густую пелену тумана. Весь дальнейший путь лежал во мгле.

Огорчённый потерей времени, Головнин решил отыскать гавань Кунасири, где, кстати, как уверял оставшийся на шлюпе курил Алексей, можно было получить пресную воду и купить продукты.

Непроглядный туман стеной отгородил от шлюпа берег, и только по гулу прибоя Головнин и Рикорд, почти бессменно дежурившие на мостике, определяли расстояние, отделявшее судно от берега.

Вечером в начале июля «Диана» осторожно вошла в пролив Кунасирской гавани и остановилась. Головнин решил ждать до утра.

Прошло немного времени и на обоих мысах, справа и слева от шлюпа, вспыхнули высокие костры.

— Гавань оберегается, как видно, очень зорко, — заметил Рикорд. — Устроились на чужой земле и чувствуют себя, конечно, неспокойно: а вдруг опять нагрянут решительные люди вроде Давыдова и Хвостова?..

В сутеми вечера Головнин пытался рассмотреть в подзорную трубу селение в глубине гавани, но видел только дальние силуэты.

Костры у входа в гавань полыхали до самого утра. А когда с восходом солнца шлюп двинулся по спокойному разливу бухты к берегу, оттуда одновременно грянули две пушки. Ядра вспенили воду далеко от шлюпа.

— Что это означает? — изумлённо спросил Рикорд, вглядываясь в крепость, видневшуюся на взгорке.

— Не думаю, чтобы это был салют, — заметил капитан.

— Значит, угроза? «Не приближайтесь»?

— Сейчас выясним обстановку, — сказал Головнин. — Прикажите спустить шлюпку. Со мной отправится штурманский помощник Средний, четыре матроса и переводчик.

— А если это связано с опасностью, Василий Михайлович?

— Мы не можем отказаться от описи гавани. И второе: нам нужно пополнить запасы. Неужели эти непрошенные гости откажут в продаже хотя бы небольшого количества продуктов?

Шлюп отдал якоря в двух километрах от берега. Утро было ясное, тихое, необычное для этих мест. Дальние горы, казались сложенными из синьки.

Стремительно разрезая волны, шлюпка приближалась к молчаливому берегу, на котором, сколько ни всматривался Головнин, не было заметно ни единого человека.

До линии слабого прибоя оставалось не более пятидесяти саженей, и Головнин уже наметил место для высадки, когда над самой шлюпкой с урчанием пронеслось ядро… Все батареи крепости открыли огонь, — высокие всплески окружили шлюпку, что-то глухо ударило в подводную часть борта.

«Наверное, пробоина», — подумал Головнин и приказал грёбцам развернуться. Послушная вёслам, шлюпка круто развернулась и понеслась обратно к «Диане». А вокруг ложились ядра.

— Плохо… Очень плохо стреляют, — сказал капитан, усмехнувшись матросам. — Такую близкую цель с первого залпа следовало бы накрыть! И заряжают очень медленно… Ну, подлые пираты, было бы у меня на то разрешение, — проучил бы я вас!

Навстречу капитанской шлюпке от «Дианы» уже мчались вооружённые гребные суда. При первом залпе японских пушек Рикорд послал их на выручку Головнину. Помощь, однако, уже не требовалась, — шлюпка вышла за дистанцию обстрела неповрежденной.

Японцы, конечно, видели из крепости, что теперь ядра их делают недолёт, но, тем не менее, они продолжали ожесточённую пальбу, и Головнин удивился этому безрассудству.

— Вот «рыцари»! А ну-ка, Рикорд, пошлите им один «гостинец», да так, чтобы обязательно в крепость угодил!..

На шлюпе прозвучал сигнал боевой тревоги; комендоры метнулись к пушкам… Позже Головнин не мог вспоминать без волнения эти несколько секунд, когда корабль словно замер, и люди на нем будто затаили дыхание. Именно в эти секунды решался исход дальнейших событий. Грянул бы выстрел, и многое изменил бы он к лучшему в дальнейшем плавании «Дианы», в судьбе самого Головнина.

Но выстрел не грянул.

— Повремени-ка, братец, — сказал Головнин комендору, быстро поднимаясь на палубу шлюпа. — Мщение? Они его заслужили. Но начинать военные действия без воли правительства мы не должны. — И, обращаясь к Рикорду, спросил: — Ваше мнение, капитан-лейтенат?..

— Правильно… И все же обидно. Очень обидно, Василий Михайлович!..

— Терпение, Пётр, терпение и выдержка, — медленно, глухо проговорил капитан. — Если мы окажемся в положении, когда необходимо будет защищаться, мы им дадим урок настоящего боевого огня. А пока — пушки накрыть. Шлюп отвести дальше от крепости. Ещё раз попытаемся объясниться.

В молчаливом огорчении комендоры отошли от пушек. С берега прогремел последний выстрел, и окутанная дымом крепость затихла.

И снова на мысах всю ночь горели огни. В текучих отблесках, что дробились на зыби, чёрными тенями шныряли японские лодки. Но ни одна из них не приблизилась к «Диане»…

А утром через своих посыльных японцы передали, что обстрел шлюпки был ошибочным, что они очень сожалеют о случившемся и приносят извинения… Посыльные уверяли, будто комендант крепости сам опасался нападения, но теперь он готов лично принять капитана и оказать экипажу посильную помощь…

Мичман Федор Мур упросил Головнина взять и его в крепость.

Дозорные в крепости следили за капитанской шлюпкой с той минуты, когда она отходила от борта «Дианы». Три важных чиновника, облачённые в парадные халаты, заранее вышли из ворот крепости и спустились на берег, чтобы встретить гостей…

Головнин решил высадиться у самой крепости и теперь внимательно рассматривал её с близкого расстояния. Крепость была маленькой, построенной наспех.

Штурман Андрей Хлебников, сидевший у руля, рыжеватый мускулистый человек с внимательным взглядом и застенчивой улыбкой, даже пошутил:

— То ли осиное гнездо, то ли муравейник! А расковырять такую хламиду и со шлюпа немудрёно…

— Немудрёно, штурман, сделать глупость, — строго сказал Головнин. — Доброе дело труднее удаётся…

— Вот именно! — запальчиво воскликнул маленький Мур. — И нужно забыть подобные разговоры!..

Хлебников удивлённо взглянул на него, пожал плечами и ничего не ответил.

После очень длинного приветствия, в котором рядом с фамилией капитана торжественно вспоминались и солнце, и звезды, и луна и которое Алексей полностью не смог перевести, японец сказал, что будет счастлив развлечь дорогого гостя разговором, пока в крепости закончатся последние приготовления к встрече.

Разговор, однако, не клеился. Головнин спросил чиновника о названии отчётливо видневшегося отсюда мыса, которым оканчивался на севере остров Мацмай, но тот, вздохнув, ответил, будто он никогда не интересовался подобными названиями. Не знал он также, какова ширина пролива, глубок этот пролив или мелок, имеются ли течения и насколько они опасны для мореходов.

В этой скучной беседе прошло больше часа. Наконец-то из крепости дали сигнал, и чиновник сказал, что теперь он может сопровождать милых его сердцу гостей.

Головнин приказал матросам вытащить шлюпку на берег. Поняв его распоряжение, японец с улыбкой поклонился. Алексей перевёл его слова:

— Очень хорошо! Мы вполне доверяем друг другу…

У шлюпки Головнин оставил одного матроса. Кроме мичмана Мура, штурмана Хлебникова и переводчика Алексея, с ним были ещё три моряка, матросы первой статьи: Спиридон Макаров, Дмитрий Симанов и Григорий Васильев.

Капитана и его спутников поразило количество солдат, разместившихся в тесном дворике крепости. Не менее четырехсот человек, вооружённых ружьями, саблями, копьями, кинжалами и луками с набором стрел, сидели вокруг площади, словно ожидая какого-то уже известного им приказа.

— Не может быть, — негромко сказал Хлебников, — чтобы столько военных постоянно находилось в этой малой крепости… Наверное, их собрали со всего острова…

— Пожалуй, — согласился Головнин. — Посмотрим, к чему собрана эта ватага…

Посредине площади была раскинута просторная полосатая палатка. Ни на минуту не задерживая гостей во дворе, чиновник провёл их в эту палатку.

Начальник крепости, с сонным лицом, важно восседал на высоком стуле, держа в руках металлический жезл, от которого через плечо тянулся шёлковый шнур. Одет вельможа был в дорогие шелка, на поясе его висели две золочёные сабли. Три свирепого вида оруженосца разместились за его спиной. Рядом, на стуле пониже, сидел помощник начальника, уже знакомый Головнину, тоже охраняемый тремя оруженосцами. По сторонам палатки сидело восемь чиновников, не сводя с вельможи робких взглядов.

Головнин слегка поклонился. Оба начальника встали, подняв левую руку ко лбу и как бы переламываясь в пояснице.

Капитан присел напротив старшего вельможи. Мичман, штурман, переводчик и матросы заняли скамьи несколько позади.

— Мне очень приятно, почтеннейший капитан, — звонким голосом произнёс вельможа, пристально оглядывая Головнина, — видеть вас под этим кровом… Надеюсь, ваше здоровье вполне благополучно?

Головнин ответил, что он тоже рад видеть столь знатного начальника.

Слуги принесли чай, а потом табак и трубки. Отхлёбывая из фарфоровой чашки несладкую зеленоватую жидкость, вельможа как будто между прочим спросил:

— Сколько же людей у вас на корабле?

Головнин ответил, увеличив количество команды почти вдвое.

— Наверное, это самый большой русский корабль? — осведомился японец.

— О нет! — сказал Головнин. — У нас имеются корабли и впятеро большие.

— Разве у России много кораблей?

Головнин улыбнулся:

— У берегов Камчатки, в Охотском море, в океане, у Русской Америки плавают десятки наших кораблей.

— Э! — воскликнул вдруг начальник и оглянулся на своего помощника. Тот встал и вышел из палатки. Через несколько минут он вернулся и что-то шепнул вельможе. Начальник еле заметно кивнул головой и снова обратился к капитану.

— Как это хорошо, что вы пришли ко мне в гости. К чему нам враждовать? Мы можем всегда оставаться друзьями. Слово рыцаря, — ни один волос не упадёт с вашей головы, потому что вы мои дорогие гости.

Он встал, собираясь выйти из палатки. Головнин тоже поднялся. Японец улыбнулся.

— К чему спешить, капитан? Мы же ещё не договорились о самом главном.

— Если вы собираетесь уйти, — с кем, кроме вас, мне договариваться?

— Нет, я ещё побуду. Я угощу вас прекрасным обедом, какой только можно было приготовить в этих бесплодных местах…

И снова, обернувшись к помощнику, он произнёс с оттенком нетерпения:

— Э!..

Помощник опять поспешно вышел. Слуги внесли обед. На больших деревянных лакированных подносах едва помещались десятки блюд: рыба, соусы, зелень, какие-то корни, студни, приправы и особенно много хмельного саке.

— Рановато обеду быть, — осторожно заметил Хлебников. — Или, может, обедают у них с утра?

Мур ответил ему тоном поучающего знатока:

— Торжественный обед может быть подан в любое время. А после обеда, как видно, будет парад.

— Из чего вы это заключили? — спросил Головнин.

— О, я все примечаю. Помощник начальника дважды уже выходил, и когда у входа полог откидывали, я приметил, что они раздают солдатам обнажённые сабли. Это, конечно, к параду!..

— Как знать… — молвил с сомнением Хлебников.

Помощник вельможи возвратился ещё более радостный, чем прежде. С аппетитом закусывая и запивая, Алексей передал его вопрос:

— Нравится ли достопочтенному капитану угощение? Он сам присматривал за поварами. Эту честь оказывают только самым высоким гостям.

Мур осмелел и попросил Алексея перевести японцам его слова:

— Теперь мы видим, что наши опасения были напрасны. Вы — благородные, честные люди…

Придерживая сабли и не выпуская из руки свой железный жезл, старший начальник встал со стула и сказал, что он должен взглянуть на гавань.

— Я тоже должен взглянуть, — воскликнул Головнин, поднимаясь. — В гавани мой корабль…

Маслянистое лицо японца нахмурилось. Оруженосцы переглянулись. Молчание длилось долгую минуту.

— Передай капитану, — сказал начальник, обращаясь к Алексею, — что снабдить его корабль я ничем не смогу. Я жду ответ на моё донесение губернатору острова Мацмай. Пока ответ не поступит, один из русских офицеров должен остаться в крепости заложником…

Головнин насмешливо взглянул на Мура.

— Вот они, благородные люди… Но сколько же дней придётся ждать ответ губернатора?

— Пятнадцать, — сказал японец, зачем-то поднимая свой жезл. — Однако возможно, что губернатор запросит правительство.

Головнин, казалось, не удивился. Оба начальника и все их оруженосцы теперь внимательно всматривались ему в лицо. Собрав всю волю, чтобы не выдать волнения, он ответил тоном спокойным и ровным, словно продолжая прежнюю приятную беседу:

— Согласиться на такое длительное ожидание без совета с офицерами, которые остались на корабле, я не могу. Оставить у вас офицера я просто не хочу. Не забывает ли начальник, что перед ним сыновья могущественной страны — России? Не забывает ли он, что в России найдутся силы, которые вступятся за нас? Не берет ли на себя начальник слишком большую ответственность за попытку поссорить два государства? Наконец, известно ли ему, что такое измена? Завлечь безоружных людей в крепость, диктовать им свои условия и угрожать, — это и есть измена.

Моряки «Дианы» встали одновременно. Японец пронзительно вскрикнул и схватился за саблю. Но в глазах его был испуг. Вот почему он дважды пытался выйти из палатки: он боялся в эти заранее рассчитанные минуты за свою жизнь! Но оглянувшись на вооружённую охрану, он осмелел и начал говорить крикливо и запальчиво.

Лицо Алексея побелело, губы и веки дрожали.

— Какое несчастье, капитан!.. Мы не уйдём отсюда… Они нас убьют…

Из всей длинной речи японца Алексей понял только одно: если начальник выпустит хотя бы одного русского из крепости, ему самому вспорют брюхо.

— Ясно, — сказал Головнин. — Бежим! К шлюпке!

Отбросив приземистого копейщика, он выбежал из палатки. В крепости поднялся вой и визг. Могучим ударом Хлебников опрокинул нескольких японцев. Близко грянул выстрел.

Капитан выбежал в ворота. Вой и визг в крепости стали ещё яростней и громче. Выстрелы защёлкали теперь очень часто. Над головой просвистело несколько пуль. Из неглубокого овражка поднялась вдруг многочисленная засада. Головнин увернулся от удара, выхватил из рук солдата копьё. Рядом оказался Хлебников. Он прорвался к своему капитану сквозь толпу. Подхватывая камни, работая кулаками, сюда же пробивались матросы Васильев и Шкаев. Мичмана Мура, матроса Макарова и Алексея на откосе не было видно. Их схватили ещё в крепости. Но четверым все же удалось вырваться. Берег был совсем близко…

Но что же случилось со шлюпкой? Она была у самой воды, а теперь оказалась в добрых пяти саженях от неё. Головнин увидел покрытые водорослями, мокрые камни и понял: был отлив. И им не сдвинуть эту тяжёлую шлюпку.

«Значит, все кончено!» — подумал Головнин и посмотрел на рейд, где виднелся стройный корпус «Дианы».

Дозорные «Дианы» доложили Рикорду, что в крепости происходит какая-то сумятица: японские солдаты поминутно вбегали в ворота и возвращались.

Рикорд, Рудаков и другие офицеры поспешили на мостик шлюпа. В подзорные трубы они видели, как геройски пробивались к шлюпке четверо русских, а пятый бежал им навстречу, швыряя в японцев камнями…

Рикорд узнал капитана и штурмана Хлебникова, стоявших перед слабой полоской прибоя в ожидании своей судьбы. Он видел, как окружила их толпа и в солнечном воздухе засверкали сабли.

До боли сжав кулаки, стиснув зубы, чтобы сдержать рыдание, он долго не мог сказать ни слова. За синеватым кругом стекла толпа японцев медленно удалялась. Солнечный берег вскоре опустел.

— Всех офицеров срочно на совет, — приказал Рикорд.

Через минуту офицеры собрались на палубе. Глядя в их застывшие лица, Рикорд сказал:

— Наш капитан в плену. Возможно, его и отбывших с ним моряков уже нет в живых. Возможно, что в эти минуты предатели готовят казнь. Как быть?

Некоторое время офицеры молчали. Лейтенант Илья Рудаков выступил вперёд:

— Мы все готовы идти в бой и драться до последнего человека. Но облегчит ли это участь пленников? А если при нашем выступлении изменники поторопятся их убить? Они могут это сделать из трусости, злобы, опасения расплаты. Я предлагаю испробовать ещё раз мирные пути, и если все усилия будут напрасны, — тогда бой… Самый жестокий, без пощады!..

Доводы Рудакова были вески. Попытка спасти пленных казалась ещё не поздней. Японцы могли убить их на берегу, но почему-то увели в крепость. Значит, пленники зачем-то нужны самураям? Это и давало надежду на спасение капитана и его спутников.

— Есть ли ещё предложения? — спросил Рикорд.

— Назначить делегата для переговоров, — сказал кто-то из офицеров.

— Я предлагаю вызвать добровольцев, — воскликнул Якушкин. — Если мне доверят хотя бы сопровождать делегата… Я готов…

— Здесь все на это готовы, — заметил Рикорд. — Придётся бросить жребий. Итак, мы избираем мирный путь. Мы будем надеяться…

Он не успел договорить. Над головами офицеров со свистом пронеслось ядро и взрыло воду далеко за шлюпом.

— Сейчас они пристреляются, — спокойно проговорил штурманский помощник Новицкий. — На таком расстоянии это не трудно…

— Однако ведь это и есть их ответ! — гневно прокричал Рикорд. — Они будут палить по шлюпке нашего делегата… Слушать мою команду!.. К пушкам!..

|

Шлюп дрогнул от залпа и окутался синеватым дымом. С крепостной стены свалился продырявленный щит. У ворот крепости заметались солдаты.

Глядя в подзорную трубу, кусая губы, Рикорд сказал Илье Рудакову с горечью:

— Как жаль! Наши ядра слишком малы, а глубина не позволяет подойти ближе. Так мы можем только припугнуть их, но не больше… Ну-ка, ещё раз. Огонь!

В крепости взвился дымок, — видимо что-то загорелось; по откосу запрыгали камни, обрушенные с земляного вала.

— Это — булавочные уколы, — разочарованно сказал Рудаков. — Нужно немедленно выйти из-под обстрела.

Рикорд согласился. Через несколько минут, подняв якоря, «Диана» отошла на дальний рейд и остановилась напротив рыбачьего селения, видневшегося на длинной отлогой косе.

Готовясь к высадке десанта с целью завладеть крепостью, Рикорд высчитывал соотношение сил. По его наблюдению и по мнению офицеров, японский гарнизон на острове был многочисленным, — не менее четырехсот человек. К этому количеству следовало ещё прибавить все мужское население посёлка, которое, конечно, заставят принять участие в обороне. Цифра становилась внушительной: в распоряжении японского начальника находилось свыше пятисот человек. К тому же укрепления, батареи…

На шлюпе же было всего пятьдесят человек. На корабле должно оставаться не менее десяти-двенадцати человек; у шлюпок на берегу тоже нужно было оставить хотя бы трех матросов… Что же могли бы сделать тридцать моряков против крепости, защищённой с моря земляным валом, за которым притаилась такая сила?

Было бы безрассудно посылать людей на верную гибель и обрекать на гибель корабль — ведь десять-двенадцать человек не смогут довести его в Охотск. Тогда в России никто не узнает о причинах гибели шлюпа. А это самый желательный для японцев вариант…

— Я принял решение, — сказал Рикорд, — «Диана» идёт в Охотск, чтобы увеличить силы и возвратиться. Мы не оставим товарищей в беде, — нет, никогда не оставим, хотя бы это стоило и опасностей, и жертв.

Он достал из папки и развернул большую, подробную карту острова Кунасири, недавно писанную рукой Головнина. Семь высот, разбросанных за крепостью, и сама крепость, малый полуостров и длинная рыбачья коса, свыше семидесяти промеров глубин и большая подводная отмель, три скалы и подводная банка у входа в залив, — все было обозначено на этой карте с предельной точностью, свойственной Головнину.

— Этот залив не имеет названия, — молвил Рикорд. — Теперь он получит имя… «Залив Измены»…

И, облокотясь на перила мостика, он крупно написал на карте эти два слова.

Шлюп медленно, словно нехотя, одевался парусами.

Связать человека так, чтобы он не мог пошевелиться, чтобы малейшее движение вызывало мучительную боль, а при попытке бежать петля, наброшенная на шею, немедленно захлестнулась, — у японцев считалось искусством.

Пленные стояли на коленях, и солдаты ловко соединяли петли на груди и вокруг шеи, стягивая локти за спиной так, что они соприкасались, тонким шнуром оплетали кисти рук.

Потом они стали вязать пленникам ноги.

Работали солдаты молча, неторопливо. Пленные тоже молчали, только мичман Мур негромко плакал и стонал.

Когда все пленные были связаны, солдаты приступили к обыску. Они не упустили ни одной мелочи. Даже иголки, мелкие монеты, запасные пуговицы — все перекочевало в их карманы.

Заметно утомлённые, японцы сели в кружок и так же молча закурили свои длинные бамбуковые трубки.

— Они решили повесить нас на берегу, — прохрипел Хлебников, слизывая с губ кровавую пену. — Я не виню вас нисколько, Василий Михайлович, вы не подумайте плохого… Я знаю вас не первый месяц и год, — вы были всегда человеком сердечным и справедливым…

— Но я доверился их слову! — тихо ответил Головнин. — Слову изменников… И вы теперь страдаете из-за меня и жизнью платитесь, друзья мои… Я не боюсь смерти, нисколько не страшусь, но помнить, все время помнить о том, что я виноват и в страданиях ваших и в гибели — вот самая страшная пытка…

Михайло Шкаев, бывалый удалой матрос, с трудом повернул к Головнину лицо.

— Не те слова, капитан, совсем не те… Разве мы не общее дело делали? Или мы для веселья прибыли в треклятую эту дыру? А виновные — вот они, перед нами, отступники от слова…

Матрос Григорий Васильев сказал:

— Мы с вами до конца, капитан… И не о чем жалеть. Мы все равны и перед долгом, и перед смертью.

Солдаты встали, о чем-то пошептались в уголке, затем возвратились к морякам и ослабили петли, наложенные повыше колен.

Старший солдат кивнул Головнину на выход, и капитан первым вышел из палатки. Каждого пленного сопровождали двое японцев: один держал в руке конец верёвки, другой, шагая рядом, держал на изготовку ружьё… За воротами крепости старший солдат указал на узкую извилистую тропу, уходившую в горы. Пленные взошли на вершину холма. Головнин остановился и, взглянув на гавань, вскрикнул. Далеко на рейде, одетая белыми парусами, медленно плыла «Диана».

Хлебников тоже увидел судно. Плечи матроса поникли и затряслись.

— Василий Михайлович… Капитан!.. В последний раз мы видим родную «Диану»!..

Головнин покачнулся, слезы застилали его глаза, но он твёрдо сказал:

— Ты знаешь, что говоришь?! Мы не умерли, — мы ещё живы!..

Он с силой рванул верёвку; кровь брызнула из рассечённой кожи на кистях рук.

Шкаев скрипнул зубами:

— Эх, только бы товарищи рассчитались за нас!..

Капитан выпрямился, вскинул голову.

— О чем ты говоришь, Михаило?! Чтобы товарищи высадились на берег?.. Пуще смерти боюсь я безрассудной попытки выручить нас или мстить… Ведь они погибнут до последнего человека! Их — малая горстка, а видел, сколько в крепости солдат? Высадка — это гибель, и не только десанта — корабля. У Рикорда, я думаю, хватит расчёта и хладнокровия, чтобы не сделать этой непоправимой ошибки.

|

Конвойный что-то крикнул и толкнул Головнина прикладом, другой натянул верёвку, показывая на тропу. Едва передвигая ноги, Головнин сделал несколько шагов. Он снова хотел обернуться, но конвойный дёрнул верёвку, и петли обожгли тело. Пошатываясь, Головнин отступил с тропы.

С рейда донёсся залп. Как хорошо был знаком капитану гром этих пушек!.. Значит, Рикорд повёл моряков в атаку.

Дальние угрюмые горы вдруг сдвинулись с мест и, как огромные волны, поплыли перед затуманенными глазами капитана. Хлебников пытался поддержать его, подставить плечо, но опоздал. Захлёбываясь кровью, хлынувшей из горла, с почерневшим лицом, Головнин рухнул на тропинку.

С рейда снова донёсся залп. Это был прощальный салют «Дианы».

Пленников вели на юг. Некоторое время они в сопровождении конвойных плыли в лодках по рекам, а затем, окружённые солдатами, шли каменными осыпями перевалов, зелёными долинами, усыпанной галькой приморской полосой.

Уже окончился июль и начался август. А они все шли.

Конвойные не снимали верёвок. Раны на руках пленных гноились. В селениях, где останавливались на ночлег, конвойные обвязывали раны тряпьём и снова стягивали петли.

И все же на бесконечной этой дороге у пленников были и светлые минуты. В селениях и рабочих посёлках, в разбросанных на побережье городках моряков окружали толпы простых людей… Эти люди давали пленным воду, табак, сушёную рыбу, зелень, рис… И трогала моряков эта сердечная человеческая доброта.

Восьмого августа пленники приблизились к городу Хакодате. Власти этого города уже успели изобразить пленение русских моряков как великий подвиг японского оружия. Люди вышли навстречу, чтобы посмотреть на пленных.

Удивлённым молчанием встречала все нараставшая толпа семерых измождённых, измученных путников, в облике которых не было ни свирепости, ни злобы, ни готовности броситься на любого из японцев. Это были рослые, видно сильные люди, очень спокойные, равнодушно смотревшие вокруг.

Расталкивая толпу, солдаты повели пленников к тюрьме.

Сухощавый, с тусклыми безразличными глазами, с надменными складками по углам губ, начальник города неподвижно сидел на полу на возвышении, глядя в какую-то точку перед собой. Два секретаря его, в чёрных халатах, с кинжалами за поясами, сидели несколько позади. Места по обе руки начальника заняли два его помощника. Были здесь и телохранители, за все время встречи ни разу не подавшие голоса. С левой стороны у каждого из них лежали большие обнажённые сабли.

Пленных ввели и поставили перед начальником в два ряда: впереди — капитана и офицеров, позади — матросов. Переводчиков, — Алексея и пожилого курила, с японской стороны, — усадили в стороне. Секретари поспешно придвинули к себе чернильницы.

Начальник задавал вопросы медленно, равнодушно.

Головнин назвал свою фамилию, имя, отчество, год рождения, имя и отчество отца, матери, чин, звание, место рождения, где учился и служил… Но эти расспросы были настолько пустыми, что он сказал начальнику напрямик:

— Нельзя ли, уважаемый, поближе к делу?

Выслушав переводчика, японцы засмеялись. А губернатор бесстрастным, скучным голосом повторил:

— Итак, имя, отчество, фамилия, место и год рождения?

Допрос являлся формой моральной пытки, рассчитанной на длительное психическое напряжение пленного. Несколько часов подряд Головнин, Хлебников и Мур отвечали на одни и те же, лишь видоизменённые вопросы, вспоминая, в каком именно часу «Диана» прибыла в Капштадт, когда проходила экватор, какие погоды встретили её у Камчатки, сколько осталось в запасе провизии и воды.

Такие допросы повторялись очень часто. В тюрьме японцы тщательно следили за поведением заключённых. Больше всего удивлялись они их капитану. Этот человек нашёл себе странное развлечение: он вязал узелки. Осторожно вытаскивал из манжета или из нашейного платка нитку, ссучивал её в ладони и завязывал узелок. Этих ниток с узелками у него уже было много. Сосредоточенный, он подолгу сидел неподвижно, внимательно рассматривая узелки; губы его шевелились, он улыбался или мрачнел…

Никто не знал, что с помощью этих узелков Головнин вёл свой дневник. Каждая нить и количество узелков означали определённое событие. В бумаге и чернилах капитану отказали, и он придумал необычное «письмо», которое читал свободно.

Однажды за таким «чтением» его застал тюремный начальник.

— Оставьте свои забавы, капитан, — это ведёт к помешательству, — молвил он строго. — Сейчас я вам покажу кое-что более интересное…

Четыре японца внесли в коридор какой-то громоздкий предмет и поставили на пол. Головнин присмотрелся и бросился к решетке. Да, он не ошибся. Это был его сундук, оставленный на «Диане». Значит, корабль или захвачен японцами или разбился на скалах? Более страшной вести для капитана и быть не могло.

Он медленно отступил от решётчатой двери и, обессиленный опустился на койку. Японец смотрел с насмешливой улыбкой:

— Что? Узнаете, капитан?..

Головнин скрипнул зубами:

— Узнал… Вы — мастера пыток… В этом вам нельзя отказать.

Вскоре после этого старший тюремный чиновник объявил:

— Собираться в дорогу! Пленных приказано отправить в Мацмай.

И снова прочные петли легли на плечи и обвили грудь. За каждым пленником снова встали по два караульных. Город Хакодате, с его бесчисленными лавчонками, с игрушечными домиками, с толпами зевак на узких изогнутых улицах, с рыбачьими кораблями на близком рейде через два часа скрыла безлесная кремнистая гора…

В Мацмае мало что изменилось в условиях жизни моряков. Японский начальник в Мацмае оказался чином выше прежнего, хакодатского; замок его был богаче, прислуга многочисленней. Но верёвочные петли на теле пленников остались все те же. Так же, как в Хакодате, пленников поместили в отдельную, специально для них построенную тюрьму. И даже вопросы, которые задавал им начальник, были не новые: большой ли Петербург, сколько в нем военных казарм, сколько в каждой казарме окон…

Через некоторое время старший помощник губернатора выехал со всеми материалами следствия в столицу для окончательного решения вопроса о пленных.

Наступила и прошла зима, близилась уже весна, а в положении пленных ничего не менялось, только кормить их стали ещё хуже.

Иногда, по просьбе капитана, Алексей спрашивал караульных солдат о новостях. Ответ был всегда один и тот же:

— Плохие дела ваши, очень плохие! Если бы они были хорошие, столица ответила бы уже давно.