"Дневник матери" - читать интересную книгу автора (Нефедова Нина Васильевна)

ИСПЫТАНИЯ

Сегодня День Победы. И радостно, и тревожно на душе. Звучит музыка. Победные марши несутся из всех репродукторов. Толпы оживлённых людей устремляются на площадь, где вот-вот начнётся салют. Иван Николаевич и дети тоже ушли туда, а я решила остаться дома и побыть одна. Мне почему-то грустно, все последние дни не выходят из головы слова девочек, объявивших о своём решении.

«Только бы войны не было!» – думаю я. Это самое большое желание всех матерей земного шара. Это и моё желание. Пусть никогда не прольются слезы матери, оплакивающей сына. Пусть не будет вдов и сирот. Пусть в глазах женщин всегда будет счастье, а не тоска одиночества.

Нет, никогда не забыть о тех ужасах, что принесла человечеству вторая мировая война! И люди никогда не перестанут благословлять тот день, когда она кончилась. Это был солнечный яркий день 9 Мая 1945 года – День Победы. Наконец-то на земле наступил мир! Люди бросались друг другу в объятия, целовались, слезы счастья струились по их лицам.

Да, многое было пережито! С уходом мужа на фронт вся ответственность за детей легла на меня. Отныне я одна должна была заботиться о том, чтобы они были сыты, одеты, обуты, хорошо учились и вели себя как надо.

Было трудно. И хотя наша семья ничем не выделялась тогда из сотен тысяч других семей, на долю которых выпали немалые испытания, мне, как матери пяти детей, всё-таки было труднее.

Чтобы немного подработать к пайку, я поехала в колхоз на уборочную, а когда через две недели вернулась домой совершенно больная, Валя встретил меня словами:

– Ещё три дня пройдёт, и мы хлеб получим… Оказывается, в тот день, как я уехала из дому, ребята потеряли хлебные карточки. К счастью, они успели получить по ним хлеб за несколько дней вперёд и поддерживали этим запасом хлеба малышей, сами же к нему не притрагивались.

Сообщение о потере карточек буквально сразило меня. Но ещё ужаснее показалось мне то, что за целый месяц от мужа не было ни одного письма. Что с ним? Жив ли он? Может быть, тяжело ранен?

Еле поднялась я в квартиру на второй этаж, добрела до постели, рухнула на неё и залилась слезами. Обступив кровать, ребята смотрели на меня, готовые сами заплакать. Им странно было видеть мои слёзы. Ведь даже когда Иван Николаевич уходил на фронт, я старалась сохранять при них бодрость и присутствие духа. Мне не хотелось, чтобы с уходом отца из дому дети почувствовали себя беспомощными.

А главное – дети должны были гордиться отцом, который шёл защищать Родину, и не сомневаться в том, что он вернётся…

– Ну, мама, перестань, – сама чуть не плача сказала Таня и, присев на кровать, обняла меня за плечи.

– Прожили неделю без карточек и ещё проживём! – буркнул Юра. – Генка даст удочку – рыбы наловлю…

Неуклюжие попытки ребят утешить, меня пристыдили. Я встала, вытерла слезы и принялась за дела, которых в доме скопилось порядочно.

В ту страшную зиму тысяча девятьсот сорок второго года Валя заболел скарлатиной. Его увезли в инфекционное отделение.

Можно себе представить, что пережила я, когда няня, принимая от меня передачу, сказала:

– Плох он у тебя, девка! Гляди, не выживет… Я стала просить, умолять женщину пустить меня к сыну. Видно, это была добрая старуха, если она, вопреки больничным правилам, пустила меня к Вале.

|

Я вошла в палату. Тусклая лампочка висела высоко, под самым потолком. Дети уже спали. И Валя лежал с закрытыми глазами. Меня поразила бледность его лица, почти не отличавшегося от подушки.

– Валя, – чуть слышно сказала я.

Он открыл глаза. На мгновение лицо его порозовело, глаза засияли.

– Мама, ты никуда не уйдёшь? – прошептал он.

– Нет, Валя, я останусь с тобой…

Валя с облегчением вздохнул, снова закрыл глаза и прошептал:

– Мама! Дай мне горячую бутылку…

|

Только тут увидела я, что мальчик лежал под лёгким пикейным одеялом, между тем в палате было не более шести градусов тепла. Руки и ноги у Вали были совершенно ледяные. Как же должен был зябнуть ребёнок, если он всё время хранил в памяти тепло от горячей бутылки!

С этой минуты началась моя борьба за жизнь Вали.

Связь с домом поддерживалась через Лиду. Она ежедневно после школы приходила к нам, принося бутылочку горячего молока. Трамвай в ту зиму стояли, и Лида шла пешком. Между тем от центра города, где мы жили, до больницы было километров семь. И нередко уже только в сумерках появлялась за окном её иззябшая фигурка в коротком не по росту пальтишке. Лида кричала мне через стекло:

– У нас, мама, все хорошо-о! Не беспокой ся! Как Валя? Постояв под окном, Лида спрыгивала с завалинки, махала на прощанье рукой и скрывалась в темноте. А я, прильнув к стеклу, старалась рассмотреть её фигурку и, прислушиваясь к вою разыгравшейся пурги, в смертельной тревоге думала: «Только бы она дошла до дому!»

Но вот настал день, когда можно было сказать, что Валя уже вне опасности. Пора было подумать о доме, о детях. Как-то они там? Не без труда мне удалось убедить Валю, что я должна оставить его.

Дома я застала всё в порядке, если не считать того, что неприкосновенного запаса продуктов не оказалось.

– Все, матушка Марья Васильевна, подобрали! Как есть все! – сказала мне старушка, приглядывавшая за детьми. – Не знаю, чем завтра и кормить ребят стала бы, кабы ты сама не пришла!

Я пригорюнилась. В самом деле, чем? Ведь продукты по карточкам за месяц вперёд получены. А Валю я чем буду кормить, когда возьму его из больницы? Ему после болезни нужно усиленное питание!

Донорство! Вот что могло спасти моего ребёнка. Знакомая медсестра давно предлагала мне пойти с нею на донорский пункт. Это обеспечивало продовольственную карточку первой категории. На следующий день я держала эту карточку в своих руках.

Наконец-то Валю можно было забрать домой. Мы с Лидой взяли санки и отправились за ним в больницу.

Был типичный для февраля день: морозный, солнечный, с крыш уже капало, а в тени прохватывало резким ветерком. Обратно мы всю дорогу бежали бегом, чтобы не простудить Валю, ведь он был ещё так слаб после болезни.

Дома я прежде всего хорошенько вымыла Валю, снятую с него одежду залила дезинфицирующим раствором, и только тогда Валя предстал перед братом и сёстрами.

Как мы радовались тому, что снова все вместе! Мы сидели за столом, празднично накрытом белой скатертью. На столе были любимые Валины пирожки с картошкой. Девочки подкладывали на тарелку Вали пирожки порумянее, беспокоились, не дует ли ему от балконной двери. – Мама! Может быть, Вале лучше пересесть на моё место? Мне приятно было наблюдать в детях эту сплочённость, близость, любовь, готовность пожертвовать всем для Вали (Юра подарил брату коллекцию марок, которой очень дорожил!), и я подумала: в самом деле, где ещё, как не в семье, ребёнок учится любить и сопереживать?

Именно здесь, у очага, «человеку впервые открывается, что такое нежность и забота о близких. Здесь он узнает цену доброте и бескорыстию»[1].

Тут же за столом ребята написали письмо отцу на фронт, что Валя выздоровел, хотя раньше ничего не писали ему о Валиной болезни, чтобы не тревожить напрасно. Счастливая, я смотрела на детей, на Валю и думала: а ведь все могло быть иначе…

Когда приблизился фронт, я решила эвакуироваться с детьми на Урал. Но в самый последний момент выяснилось, что Волга минирована и сообщение с Камой прервано. Пришлось ждать целых две недели, пока путь освободили, причём последнюю неделю мы так и жили на берегу, каждую минуту ожидая объявления о посадке на пароход. Двое суток выстояла я в очереди к военному коменданту за посадочным талоном, а когда подошла к окошечку, выяснилось, что пароход специального назначения и меня с детьми взять не могут. Не помню, как я добралась до того места, где среди тюков багажа и вповалку лежавших людей спали и мои дети. Как подкошенная, рухнула я на какой-то мешок. Очнулась от возгласа: «Где эта женщина, у которой пять детей?»

Спрашивал какой-то военный. Он шёл, оглядывая спящих, перешагивая через них, за плечами у него была винтовка. Я вскочила.

– Это ваши дети? – Да.

– Пройдите к коменданту!

С заколотившимся вдруг бешено сердцем я кинулась к окошечку, уже догадываясь, зачем меня вызывают, и боясь поверить себе.

– Мы делаем для вас исключение, – сказал военный комендант, пытливо вглядываясь в меня усталыми серыми глазами. – Вот ваш посадочный талон… – он протянул мне кусочек картона с печатью. Очевидно, лицо моё выражало полное смятение, потому что он улыбнулся и сказал:

– Счастливого пути!

– Спасибо…

Я стояла, зажав в руке спасительный талон (он даровал жизнь моим детям!), и с восторгом и благодарностью думала: «Ну есть же на свете такие хорошие люди!» А ещё полчаса назад этот комендант казался мне извергом, и я бог знает чего наговорила ему. А может быть, мои слова и заставили его задуматься, вправе ли он был отказать мне? Ведь речь шла о жизни детей. Немцы бомбили город и ночью и днём. Наш дом был уже разрушен; счастье, что мы ночевали на пристани.

Не чуя под собой ног от радости, я побежала в кассовый зал, выстояла очередь, а когда подала в окошечко документы для оформления билетов, выяснилось, что истёк срок справки о санитарной обработке… Проклиная себя в душе за недогадливость, я разбудила детей и сонных потащила их за два километра по берегу в медпункт. Наконец, все необходимые справки были получены, билеты оформлены, и мы стали ждать посадки на пароход.

Отправился он только на другой день. Несколько часов простояли мы на солнцепёке, сгибаясь под тяжестью багажа, пока, наконец, дошла до нас очередь, и мы вступили на пароход. Он был замаскирован; не только кусты, а целые деревья были на его верхней палубе, и среди них поднимались в небо жерла зениток. Вероятно, сверху наш пароход казался плавучим островом. Во всяком случае, нам благополучно удалось уйти, и к вечеру мы были уже за Камышиным.

На ночь пароход пришвартовался к какой-то роще, были переброшены мостки, отдан приказ всем высадиться на берег. По качающимся сходням, с помощью военных, стоявших по пояс в воде по обе стороны сходней, все сошли с парохода и в полной темноте (строжайше запрещалось зажечь даже спичку) разбрелись по роще. То и дело раздавался гул приближающихся бомбардировщиков, но они пролетали дальше, на Сталинград. Всю ночь мы не спали, сидели, обнявшись, под большой раскидистой сосной и только к утру, когда не слышно стало гула самолётов, ребята немножко вздремнули. Но поднялось солнце, пароход дал гудок, и надо было будить ребят. Проснулись они хмурые, вялые, невыспавшиеся, сидели на траве, и, казалось, не сдвинешь их с места.

А утро было такое прекрасное! Сосновый бор, золотистые стволы сосен, небо вверху синее-синее, чистое, и высоко в нём чуть покачивались зелёные кроны. Совсем как в «Большом вальсе». И даже песенка вдруг вспомнилась:

Тяжело было на сердце, а я пропела детям эту песенку. И сама удивилась произведённому ею эффекту. Ребят точно кто живой водой сбрызнул. Они вскочили, засмеялись и побежали к пароходу, по дороге срывая цветы. Песенка напомнила картину, которая им нравилась, а картина в свою очередь в новом свете представила окружающее: и лес, и небо, и траву под ногами.

На пароходе у нас была маленькая каюта без окон и дверей. Собственно, это была даже не каюта, а просто ниша узенького коридора, который вёл в столовую. С утра этот коридор забивался военными, и тогда мы оказывались в западне. В нашей «каюте» становилось темно, душно, накурено. Если кому из ребят требовалось в туалет, военные буквально над головами передавали его из рук в руки. Естественно, что в такой обстановке ребята томились, не знали, чем заняться, и день казался им вечностью. К счастью, в Камском Устье нам предстояла пересадка.

Приехали мы туда вечером, на закате солнца, в страшный ливень, выгрузились на берег и через несколько минут были мокрыми до нитки. Кое-как добрались до зала ожидания, который стоял высоко вверху на глинистом уступе. Но зал был переполнен до отказа. Некуда было не то что сесть – встать. Ребята пристроились на наружной террасе под тентом, здесь хоть не лило за ворот, а я отправилась за багажом. Несколько раз мне пришлось подняться вверх по скользкой глине, пока я смогла перетащить все.

Навсегда мне запомнился ветреный, багровый после дождя вечер, потоки мутной воды и жирная, чавкающая под моими босыми ногами глина.

Ребят я нашла продрогшими на ветру, у них даже зубы стучали. Кое-как всё-таки удалось нам втиснуться в зал. Малышей приняли в детскую комнату, а старшие остались со мною. Мне пришлось снова дежурить в очереди у окошечка военного коменданта. Я отлучилась ненадолго, чтобы посмотреть на детей. Юра и Лида спали полусидя, положив головы на мешки. Таня же лежала на полу, раскинув руки, через неё перешагивали, задевали ногами. Я хотела помочь Тане приподняться, притронулась к ней и отдёрнула руку: таким жаром пылало от неё. Дышала она тяжело, часто. В сумочке у меня был градусник. Я сунула его Тане под мышку, а когда достала и глянула, у меня потемнело в глазах: он показывал свыше сорока градусов. Никогда, даже в самые сильные налёты и бомбёжки, я не испытывала такого отчаяния, такой тревоги за жизнь ребёнка. Ну чем в этих условиях я могла помочь ему?

Кинулась в медицинский пункт, там нашлись сердечные люди. Таню сейчас же перенесли и уложили на койку, укутали одеялами, напоили чаем с малиной, дали жаропонижающее. К утру температура спала, остались лишь слабость и головная боль. У меня несколько отлегло от сердца, но я со страхом думала о предстоящей посадке на пароход. Теперь, когда, кроме малышей, на руках была ещё и больная Таня, дело осложнялось. Мне помогла та же нянечка, что поила Таню малиной. Она взвалила себе на спину мешок с одеждой, взяла в руки чемодан и велела Тане крепко держаться за него. На пароход мы вошли последними. Я шла, сгибаясь под тяжестью багажа, держа наготове билеты. И хотя у меня был литерный билет, дающий право на проезд во втором классе, мы нашли место только в четвёртом.

– Ну, езжайте с богом! – сказала няня, сгрузив наши вещи в пролёте. – Как-никак, а все поедете!

Я с тревогой посмотрела на Таню, её бледное осунувшееся личико вселяло в меня особое беспокойство: «Как бы снова не прохватило её на этом сквозняке!» Решила пойти поискать места получше.

И во втором, и в третьем классе были свободные места, но всюду мне говорили: «Занято!» Во втором классе какой-то военный сказал для большей убедительности: «Места целевого назначения». А из третьего класса меня попросту выпроводили. Весёлый разбитной парень в гимнастёрке без пояса, с удобством расположившийся на одной из полок, сказал:

– Пройдите, гражданка! Здесь едут эвакуированные семьи военнослужащих!

Горько стало мне. Удручённая вернулась я к детям, села на мешок и на расспросы детей: «Нашла, мама, место?» – молча покачала головой, боясь расплакаться.

Вдруг какое-то движение наметилось среди пассажиров: по пароходу шла комиссия, проверяла билеты, собственно, не столько билеты, как право на выезд. Комиссию возглавлял военный комендант, молодой строгий парнишка, удивительно напоминавший комсомольцев первых лет революции. Сопровождали его две пожилые женщины, очевидно, члены женсовета.

Подойдя к нам, комендант, нахмурясь, оглядел нас и, повертев наши билеты в руках, строго спросил:

– А почему здесь расположились? Испугавшись того, что мы нарушили какое-то правило и что нас за это сейчас снимут с парохода, я робко пояснила, что других мест на пароходе нет.

– Как нет?! Билеты выданы согласно количеству мест. Пройдите во второй класс!

– Но я была там… И в третьем также. Меня не пустили…

– Кто не пустил?! А ну, идёмте!

Я понуро поплелась за комендантом, почти уверенная, что ничего из этой затеи не выйдет, меня же обвинят, что наябедничала…

– Товарищи! Как не стыдно! – загремел голос коменданта, когда мы вошли в третий класс. – С вами едет жена Героя Советского Союза с пятью детьми! И вы не нашли для неё места! А ну, освободить три полки! Живо!

Военный, в гимнастёрке без пояса, проворно вскочил на ноги и принялся освобождать для нас места. Мы водворились на них, бесконечно благодарные коменданту, но меня мучила совесть, что я получила эти места не совсем честно. Ну зачем комендант сказал, что я жена Героя Советского Союза? Мой муж – обыкновенный офицер и, как сугубо штатский человек, наверное, не очень лихой вояка… Я готова была уже исправить ошибку коменданта, но благоразумие подсказало мне держать язык за зубами. Да и нельзя было коменданта подводить. Ведь поступил он так из самых лучших побуждений, ради моих детей.

Прежде всего мы решили как следует выспаться, по двое улеглись на полки и проспали до утра. А когда проснулись, надо было подумать о завтраке: Наши продовольственные запасы истощились, много ли мы могли взять с собой, откладывая на дорогу из своего скудного пайка, а в пути были уже пятый день. Оставалось одно – подождать, пока пароход пристанет к какой-нибудь пристани и там попытаться купить хотя бы картошки. Это удалось сделать часа через полтора. Я купила ведро картошки и попросила повара сварить её. Какой же она нам показалась вкусной! Ребята ели её, макая в соль, горкой насыпанную на газете. А мне было не по себе, со всех сторон я чувствовала любопытствующие взгляды. Не прошло и минуты, как к нам подошла девочка с парой селёдок в руках:

– Вот, тётя, возьмите… мама велела…

– Нет, нет, что ты, детка! Скажи маме спасибо…

Но не помогло ничего, ни мой весёлый смех, ни решительные попытки отклонить «подаяние». На газете появился батон хлеба, несколько яблок, колбаса, а «подаяния в пользу голодающих» продолжали поступать, все точно хотели загладить свою вину, всем было стыдно за вчерашнее. Так и ехали мы все три дня, пока пароход не высадил нас на пристани Таборы, откуда оставалось до дому двадцать два километра.

Пароход прибыл в Таборы на закате. Снова был багряный вечер, такой же, как в Камском Устье. Только пустынный, голый берег был ещё выше, ещё круче, да глина казалась совсем красной. Где-то наверху, на фоне багряного неба чётко вырисовывались стройные ели и шпиль пожарной каланчи. На берегу одиноко сидела тётка с лукошком, продавала стаканами малину. Она помогла нам добраться до школы, где мы и ночевали, а утром на попутной машине добрались до моего родительского крова.

Дом показался мне постаревшим, потемневшим. Ещё бы! Ведь я не была в нём двадцать лет! Обитый тёсом, некогда покрашенный в голубовато-серый цвет, он стоял на стыке двух зелёных улиц.

Печально было это возвращение в родной дом! Отца уже не было в живых. Жила в доме старенькая мама, пятьдесят лет своей жизни отдавшая школе, да вдовасолдатка с двумя детьми. А сама я, потеряв все в пылавшем огнём городе, уже несколько месяцев не имея вестей от мужа, вступила в родной дом с пятью детьми, из которых старшей, Лиде, было двенадцать лет, а самой маленькой, Оле, всего три года…

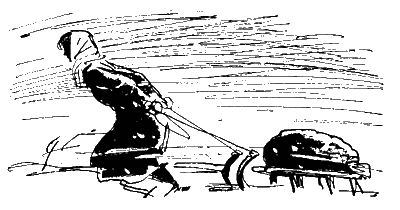

Но некогда было особенно задумываться над тем, как жить, а засучив рукава, надо было устраиваться на новом месте. Всю осень я жала в колхозе ячмень. Осень пришла ранняя, с заморозками, ячмень лежал на полях под слоем снега и льда, приходилось выдирать его из-под снега. Мы разводили костёр и время от времени грели над ним закоченевшие руки.

После Октябрьских праздников я устроилась на работу в детский дом воспитателем. Но всё равно было трудно: ведь в первую зиму у нас не было своей картошки.

После работы шла по деревням с обменом. Держа в руках какую-нибудь вещь, я брела вдоль единственной улицы деревни, с надеждой и тоской вглядываясь в окна домов. Но окна глухо молчали. С отчаянием думала я, что придётся вернуться домой с пустыми руками.

Нет! Мне нельзя было возвращаться ни с чем. Ведь дома ждали голодные дети! Набравшись решимости, я подходила к воротам и стучала. На стук открывали, приглашали в дом, расспрашивали: что, как, откуда? И узнав, что я беженка с пятью детьми, теплели.

Однажды, помню, я зашла в избу к двум старикам, которые сидели и пили чай с сотовым мёдом. Меня тут же усадили за стол. Слушая мой рассказ о Сталинграде. бабка участливо вздыхала:

– Ить пятеро… Как ты, милка, выбралась с ними!: Из ада-то кромешного?!

Мужик сосредоточенно молчал, а потом сказал:

– Ничего, молодуха! Не дрейфь! Будет и на нашей улице праздник! Эх, кабы не мои года да не хвори, улежал бы я разве на печке, когда такая каша заварилась… И чего, скажи на милость, этому Гитлеру надо?! Сколько миру полегло из-за него, треклятого!

– Сколько сиротинушек осталось…

Подперев щеку ладонью, старуха качала головою.

Когда дело дошло до обмена, и бабка с сомнением стала крутить в руках мою «жакетку», проверяя её на свет, пробуя «на нитку», мужик нетерпеливо вмешался:

– Да чего там, Оксинья! Сыпь ей три ведра, и вся недолга!

Эти три ведра я как раз и запрашивала за свой вязаный жакет. Женщина нерешительно, точно раздумывая, брать или не брать, полезла в подполье. У меня замерло сердце. От этой минуты зависело все: будет у моих детей сегодня ужин или они лягут спать голодными? Пока старуха возилась в подполье, старик проворно встал с лавки, стащил с полатей плетёнку луку и сунул мне в мешок:

– На, вот тебе ещё… Только бабе ни-ни!

Как на крыльях, летела я домой после этой удачи. Не беда, что уже стемнело и в окнах зажглись огни, что са лазки то и дело опрокидывались и мешок сползал в снег; даже вой волков, доносившийся со стороны молочнотоварной фермы, не страшил меня.

|

А по правде сказать, встретившись впервые с волком, я порядочно струхнула. Я не знала, куда, в какую сторону кинуться: бежать ли вперёд, повернуть ли обратно? Вокруг не было ни одного большого дерева, на которое можно было взобраться. Вдоль дороги росли какие-то жиденькие осинки, которые даже я могла легко пригнуть к земле. Какое уж они спасение от волка! Но волк почемуто не спешил напасть на меня; пока я в полном смятении топталась на дороге, он ленивой трусцой перебежал дорогу и скрылся в осиннике. Долго потом мне мерещился этот «добрый» волк. Вставал перед глазами розовый закат короткого зимнего дня, просвечивающий через мелкий осинник, и волк, который бежал на этот закат. Хвост волка, большой, пушистый, тоже казался розовым, он тащился по снегу, заметая след.

Но в тот вечер, когда я возвращалась со столь богатой добычей, как три ведра картошки и плетёнка луку, мне и волк был не страшен. Я ликовала. «Как хорошо всё получилось! – думала я. – Есть всё-таки добрые люди на свете. И вообще уральцы только внешне кажутся неприветливыми, суровыми, но ведь и сама природа здесь такая суровая. А люди добрые, чуткие… Просто замечательно, что я иду не с пустыми руками!»

Я знала, как бы поздно я ни вернулась, дети не лягут спать до моего прихода. Малыши, может быть, и уснули тут же, за столом, уронив голову на руки, но старшие чутко ловят за окном каждый шорох…

Едва я стукнула в ворота, как ребята уже выскочили во двор, отобрали у меня мешок с картошкой, втащили его в кухню:

– Ой, мама, как тяжело-то! И как только ты его тащила?! Устала, наверное? Ну почему не подождала нас? Вот пришли бы из школы и пошли вместе!

Я села на стул не в силах ответить, все тело бессильно обвисло. Да, я и, верно, устала. Там, в поле, когда тащилась с этим мешком, десятки раз взваливая его на санки, я как-то не чувствовала этой смертельной усталости, а сейчас, кажется, и встать не в силах. Ребята сняли с меня мокрые валенки, надели домашние туфли, накинули на плечи тёплый бабушкин платок (меня что-то начало знобить!) и с тревогой смотрели на меня.

– Мама! Ты не простудилась? Сядь поближе к огню! Огонь ярко пылал в печке, ключом кипела вода для картошки в чугунке. И я чувствовала, как живительное тепло разливалось по моему телу. От шума и возни проснулись малыши.

– Мама! Как ты долго не приходила! – собираясь заплакать, сказал Валя и принялся тереть кулаками глаза. – А Лида нас спать прогоняла…

– Она говорила, что ты утром придёшь, – добавила Оля.

– Да будет вам, ябеды! – возмутилась Лида. – Дайте хоть отдохнуть маме!

Но тут на столе горячей, дымящейся грудой появилась картошка, рассыпчатая уральская картошка, выросшая на песчаных склонах. Что может быть вкуснее картошки, сваренной в мундире?! Мы ели её без хлеба, без масла, только с солью, и всё-таки она была объеденье.

«Ах, картошка объеденье-денье-денье…»

Много ли надо ребятам, чтобы развеселиться? Только что у малышей глазки были сонные, узенькие-узенькие, а тот же Валя пробовал подтянуть тоненьким голоском:

«Кто-о картошки не едал!»

На следующую осень у нас было уже вволю своей картошки. Ещё весной мы решили посадить её как можно больше. Выменяли на драповое пальто Ивана Николаевича двадцать вёдер картошки, яровизировали её и посадили в поле, вскопав лопатами участок в тридцать соток. Нелёгкое это было дело – вскопать лопатами тридцать соток! Но я сказала детям:

– Всё зависит от вас самих. Хорошо поработаете – зиму будете сыты…

И ни разу мне не пришлось подгонять их! Если, бывало, Юра и загрустит на своей делянке и лопата выскользнет из его рук, достаточно было косого взгляда сестёр в его сторону, как Юра, вздохнув и поплевав на ладони, снова брался за лопату.

Картошка уродилась на славу! Мы выкопали её и перетаскали с поля тоже на своих плечах.

Не менее дружно мои ребята вместе с воспитанниками детского дома работали и на прополке кок-сагыза. Работали не разгибая спины, до кровавых мозолей на ладонях. А когда пришло время дёргать лён и мы со старшими воспитанниками на целый месяц выехали в дальний колхоз на уборку льна, я взяла и своих ребят. В то лето мы хорошо поработали. Весь лён в колхозе был убран нашими руками, и мы получили благодарность и от колхоза, и от районных организаций. Мои дети старались не отставать от воспитанников и тоже выполняли больше нормы. Вернулись мы домой загоревшие, поздоровевшие оттого, что целый месяц были на свежем воздухе. Многие из детей пополнели. И не удивительно – колхозники кормили нас хорошо и вообще относились к детям с большой теплотой, расстроганные тем, что ребятишки помогли справиться с уборкой в трудное для колхоза время, когда рабочих рук не хватало.

Первые осень и зима дались нам в эвакуации нелегко. Я помню, редкие снежинки кружились в воздухе, а наш Юрка босиком, перепрыгивая через лужи, затянутые ледком, бежал в школу, пока я за три килограмма овса, заработанного в колхозе, не выменяла ему лапти. Они так полюбились ему, что он износил их не одну пару.

Но как ни трудно жилось нам: и холодно было, и голодно, и работа порой лежала на ребятах непосильная, – я никогда не видела их вялыми, равнодушными. И с удовлетворением отмечала, что испытания только закаляли их. Они всегда были бодры, деятельны. Порой я удивлялась тому, сколько энергии было в них. Они могли полдня провозиться с прополкой в огороде, а после обеда взять корзины и сбегать за грибами в Дубровку. Или сесть в лодку и, переправившись на ту сторону пруда, набрать ведро черники, заросли которой тянулись в лесу на несколько километров.

И когда я наблюдала эту их неутомимость, мне казалось, что заряд жизненной энергии они сохранят на всю жизнь. Я могла судить об этом по себе. В детстве меня и сестру отец не мог видеть без дела. Мы не имели права си деть сложа руки, а прилечь днём нам просто не разрешалось. Однажды папа застал меня в постели с книгой и возмущён был до крайности:

– Стыдно большой девочке валяться в постели! Да ещё днём! Встань сейчас же!

И эта закалка, полученная в детстве, очень пригодилась мне в жизни. Я не страшилась любой работы, наоборот, мне даже нравилось, когда её было много, азарт охватывал меня при мысли о том, сколько мне предстояло сделать.

Моя азартность в работе передавалась и детям!

– Ух, мама, сколько дел мы сегодня переделали! – с удовлетворением говорили они вечером усталые, ложась в постель. – Закончили окучивать картошку, наломали веников, полили огород, вымыли полы, малышей выкупали, сами выкупались…

– Клетки у кроликов вычистили, – вставлял Юра.

В такие минуты ребята мне казались удивительно повзрослевшими за год. В самом деле, ведь Тане не было ещё и двенадцати лет, а она готовила на всю семью. Юре я могла уже доверить смолоть зерно на мельнице. А о Лиде и говорить нечего. Как на старшей, на ней лежала обязанность проследить за порядком в доме, за тем, чтобы малыши вовремя проснулись и без опоздания ушли в детский садик, чтобы костюмчик Вали и платьице Оли всегда были выстираны и выглажены, а если надо, то и починены, чтобы уши и руки у ребят были тоже чистые.

Ничего не предпринимала я в делах, не посоветовавшись с детьми. Мне легко было с ними. В дружном нашем коллективе, где все решения принимались сообща, где каждый чувствовал ответственность за доверенное ему дело, и трудности переносились легче. И с большей уверенностью и надеждой я смотрела в будущее.

Писал Иван Николаевич редко: очевидно, там, где он был, шли тяжёлые бои, и было не до писем. А мы, кажется, только и жили этими письмами и ожиданием их.

Как сейчас вижу маленькую кухню, погруженную в полумрак, мигает коптилка, электростанция выключила почему-то свет. Мы сидим перед печкой, в которой жарко пылают дрова. На улице злой, порывистый ветер, он хлопает ставней. Ставня жалобно скрипит, бьёт по окну, но никому не хочется выйти и закрепить её: за порогом сразу же охватывает жуткая, зловещая темень. В чьём-то дворе глухо лает собака, к ней присоединяется другая, третья, и пошёл концерт! От коптилки в кухне становится чадно, я гашу её. Все равно дети не готовят уроков, они плотно сгрудились возле меня и вспоминают Сталинград, отца…

– Правда, мама, как хорошо мы до войны жили?! – говорит Таня.

Я легонько провожу по её волосам рукой. И мне та жизнь, которой мы жили до войны, кажется теперь немыслимым счастьем.

– А помнишь, мама, однажды мы все ездили за Волгу, купались, и я стала тонуть, а папа спас меня?..

Я отлично помню этот случай. Если бы не Иван Николаевич и не та молниеносность, с какой он кинулся в воду на выручку дочери, Таня не сидела бы с нами…

– Что-то папа сейчас там делает? – говорит Лида. И все мы задумываемся, всех нас тревожит, что давно нет писем от папы.

Зато каким праздником было для нас каждое его письмо! Сначала оно прочитывалось и два, и три раза вслух, затем я уходила с ним в другую комнату, закрывала за собой дверь и ещё перечитывала.

Дети тут же садились за письма к отцу. Спешили порадовать его своими успехами в школе, сообщали, сколь ко их класс собрал тёплых вещей для бойцов Красной Армии, сколько и каких продуктов было собрано для детей, эвакуированных из Ленинграда.

В те трудные военные годы все помыслы ребят были направлены на то, чтобы помочь Родине. И каждое своё, пусть маленькое, дело, даже такое, как сбор лекарственных трав, они выполняли со страстью, глубоко убеждённые в том, что помогают Родине выстоять против врага.

Помощь семьям погибших воинов все дети считали своей первой обязанностью. И мои ребята не были исключением.

Рядом с нами жила старушка, единственный внук которой пропал без вести. Юра ежедневно колол бабушке дрова и растапливал печь, а Таня носила из колодца воду. Лида, со свойственной ей способностью увлекаться, все свободное от школы и от дома время нянчила ребёнка у одной солдатки.

Порой помощь Лиды нужна была и мне самой: лишний раз вместо меня выстирать рубашонки детям, починить их, но не могла же я сказать девочке: «Не ходи туда!» Это бы шло в разрез с моими прежними наставлениями.

С каким нетерпением мы ждали конца войны! И когда она окончилась и отец написал нам, что его демобилизовали и что не сегодня-завтра он приедет, мы себя не помнили от радости. Достаточно было пройти мимо дома человеку в военной форме, как мы все кидались к окну: «Уж не папа ли?!» Нередко Юра, запыхавшись, прибегал домой и разочарованно говорил:

– А я думал, папа дома… Ты знаешь, мама, сколько сейчас машин с военными прошло по тракту! Все едут домой…

Однажды и я поддалась мистификации. Мне показалось, что в машине, промчавшейся мимо, среди других военных стоял и мой муж. Я бросила дела, какие у меня были в райцентре, и бежала все десять километров до дому.

Иван Николаевич приехал ночью. Услышав лёгкий стук в окно, я вскочила с постели и бросилась открывать дверь, в темноте опрокинула табуретку. Это разбудило детей. Один за другим они открывали глаза и с возгласом: «Папа!» – кидались к отцу. Впервые я видела на лице мужа слезы. Он не в силах был удержать их.

Когда прошли первые минуты волнения от встречи, ребята атаковали отца вопросами: «Папа! А ты был в Берлине, когда наши рейхстаг взяли?», «За что тебе дали вот этот орден?», «Что лежит у тебя в полевой сумке?»

– А сумку, Юра, ты можешь теперь взять себе. Она мне больше не нужна, – сказал отец и, к превеликой радости Юры, повесил её ему через плечо.

– Ну что, Иван да Марья, – повернувшись ко мне, весело сказал Иван Николаевич, – выстояли на зло врагам! И обняв меня за плечи, посерьёзнев, добавил:

– Тяжело тебе, бедной, досталось…

Не сразу наша жизнь вошла в колею. Ведь начинать её пришлось буквально на пепелище. Первое время у нас была одна простыня на семь человек и чай мы пили из жестяных кружек.

Никогда мне не забыть и праздник 1 Мая в первый послевоенный год. Мы получили по карточкам шёлковую драпировочную ткань оранжевого цвета, и к 1 Мая я сшила из неё девочкам платья.

Не помню, что было у Лиды на ногах, когда дети пошли на парад. Таня же разыскала в чулане старые, покоробившиеся сапоги отца. Чтобы скрыть порыжевшие голе нища, она поверх сапог надела лыжные шаровары и сразу стала похожа на Маленького Мука из сказки Гауфа. Яркое, как восточный халат, платье дополняло впечатление. Юра обувную проблему решил просто: взял отцовские галоши десятый номер, намотал на ноги тряпья, натянул поверх его носки и, чтобы галоши не хлябали, подвязал их верёвочками.

Я оставила все домашние дела и поспешила на площадь – полюбоваться на детей, когда они будут проходить в колонне школьников. И сразу увидела их; раздражающе яркие платья девочек били в глаза. Лида шла, опустив глаза, втянув голову в плечи, у Тани был взъерошенный вид. Волосы её растрепались. Сапоги с задравшимися носками взметали облака пыли. Где-то в конце колонны топал на своих «слоновьих» ногах Юра.

Острая жалость к детям захлестнула меня. Я кинулась домой, твердя про себя, что прав, тысячу раз прав был Макаренко, говоря, что девочек нельзя одевать плохо!

Но когда я сказала об этом мужу, он принял мои слова как упрёк себе и воскликнул:

– Маша! Ну что я могу поделать?!

И в самом деле, что он мог сделать? Ведь и сам-то он ходил в шинели, в которой вернулся с фронта.

В то первое послевоенное лето нам ещё раз «повезло». По промтоварным карточкам мы получили двадцать метров майи. Это было для нас целое богатство! Майя была жёлтая, в крупный чёрный горох. Я сшила из неё девочкам платья, сыновьям – рубашки. А так как и самой мне надеть было нечего, то и себе сшила платье. В результате даже мальчишки в изумлении, разинув рот, останавливались и смотрели нам вслед, когда мы этаким подсолнечным соцветием появлялись на улице…

Я счастлива, что теперь мы можем одеть детей хорошо. А ведь ещё совсем недавно у девочек была одна пара кап роновых чулок на двоих, если не сказать на троих, потому что в экстраординарных случаях – таких, как выход в театр, в гости, – эти чулки, несмотря на протесты с моей стороны, натягивались и на мои ноги.

Однажды случилось так, что чулки одновременно понадобились и Лиде, и Тане. У Лиды был вечер в школе, а у Тани оказался билет в театр. Кому надеть чулки?

– Пусть Таня идёт в чулках! – сказала Лида.

– А ты в чём пойдёшь? – осведомилась Таня.

– Я посижу дома, – как можно безразличнее ответила Лида, но губы её предательски задрожали.

– Нет, уж лучше я останусь дома, а ты иди…

В самом деле, не могла же Таня допустить, чтобы в то время, когда она будет в театре, Лида из-за неё сидела дома – ведь она так ждала этого вечера!

Ну, а Лида? Могла ли она принять эту жертву? Да ни за что! Для неё и вечер не вечер будет, если Таня не пойдёт в театр!

В результате обе девочки остались дома. Они немножко дулись друг на друга и даже всплакнули украдкой, но до самого сна занимались своими делами.

И что удивительно, малыши тоже сидели притихшие, точно боясь неосторожным словом или движением спугнуть эту насторожённую тишину. Я же была рада, что не вмешалась и что девочки сами с честью вышли из этого маленького испытания.

(support [a t] reallib.org)