"Назым Хикмет" - читать интересную книгу автора (Радий Геннадиевич Фиш)

Глава, в которой заключенный бурсской тюрьмы обучает живописи крестьянина Балабана, бежит из Стамбула в Анатолию, встречается с Мустафой Кемалем, учительствует в Болу и приезжает в Батум

|

Желтое, налитое соками близкой осени утро предвещало томительно-душный, тягучий день. Он стоял у окна.

На далеком-далеком склоне ползли два вола, впряженные в арбу. Как, должно быть, скрипят эти сплошные деревянные колеса! Не скрипят, а плачут навзрыд…

Всю ночь в голос рыдали арбы под окнами дома терпимости в Кастамону, первом городе внутренней Анатолии, который они увидели с Валей Нуреддином в конце января 1921 года.

Трое суток они шли пешком вместе с группой отставных офицеров, бежавших из Стамбула к Мустафе Кемалю. Их вещи, весьма немногочисленные, были погружены на мула, погонщик родом из Кастамону взял за это с каждого по две лиры.

Первый день шли все в гору да в гору по рыхлому талому снегу. Когда ведущий уставал, менялись — протаптывать тропу было нелегко. Особенно им, стамбульским мальчикам.

Ночевали в деревнях. В каждой деревне комнаты для гостей содержали всем мусульманским миром. Денег с постояльцев не брали, гость — божий человек.

Газеты сюда не приходили, а о радио не имели понятия. Путники были единственными источниками новостей. Узнав, что прибыли беженцы из Стамбула, крестьяне набивались в странноприимный дом, усаживались, поджав под себя ноги, на земляном полу.

Каждый входящий здоровался со всеми низким поклоном. Протягивал свой кисет: «Закуривайте моего!» Потом задавал те же самые вопросы: «Где гяурские войска? Что в Стамбуле? Когда конец войне?»

Угощение, тоже бесплатное, состояло из серых лепешек и мучной баланды на воде.

С 1911 года непрерывно отдавала деревня свою кровь на триполитанскую, две балканские, первую мировую и теперь национально-освободительную войну. Народ истощал, обмельчал. Мужчин в деревне можно было по пальцам пересчитать.

Дома в этих горных краях, как у озерных людей, стояли на сваях. Но не над водой, над землей. За годы войн без мужчин сваи подгнили, дома осели, крыши прохудились… Горечь, такая горечь, черт побери!..

На четвертый день пришли в Кастамону, остановились в гостинице. Прежде чем отправиться дальше, нужно было передохнуть.

Кастамону славится красивыми женщинами. И сифилисом.

Молодежь, узнав о прибытии двух стамбульских поэтов, решила после шумного обеда «угостить» их знаменитым домом терпимости. Чтобы не обижать хозяев, пошли.

Дом помещался под скалой, на окраине. Полуразвалившийся, деревянный, двухэтажный. Но дверь дубовая, крепкая. Открыли им не сразу — сначала через глазок убедились кто.

Поднялись на второй этаж. Пол из струганых досок. По стенам, как башни, — горы матрацев, одеял, подушек. Связки лука, чеснока, корзины с овощами и фруктами подвешены прямо к потолку на крюках.

Вдоль и поперек всей залы под потолком — проволока, как в бурсской тюрьме в коридоре для свиданий, только на проволоках растягивались не черные, а белые занавеси. Из занавесок образовывались кабины — десять, двенадцать. В каждой расстилалась постель.

А женщины, бог мой, что за женщины! Назыму было восемнадцать, Вале — девятнадцать. И потому раскрашенные, размалеванные женщины казались им все до одной старухами. Ведьмами. Тогда были модны густые, сходящиеся на переносице брови.

Все они нарисовали себе именно такие. На щеках, на руках фальшивые родинки. Руки крашены хной, словно залиты йодом.

Грубые шутки хозяйка пресекала, — как-никак в заведение пожаловали благовоспитанные господа.

Им принесли по чашке ячменного кофе. Женщины своими руками свернули по толстой самокрутке. До половины заклеили ее своей слюной и протянули им, чтоб край скрепили языком сами.

Они сидели молча, подавленные. А за окном по дороге скрипели и скрипели арбы.

Переглянувшись, они поднялись. Сославшись на усталость, обещали зайти как-нибудь в другой раз.

По дороге при свете яркой луны, игравшей на потных спинах тощих быков, арбы под охраной солдат везли из голодных, нищих деревень продовольствие для повстанческой армии. За арбами шли женщины. Босые, с младенцами за спиной. Одна положила спеленатого ребенка на арбу рядом с отливающими синевой снарядами. Горечь, черт побери, такая горечь…

До утра скрипели под окнами их комнаты в гостинице крестьянские арбы на сплошных деревянных колесах…

С далекого, освещенного солнцем склона, по которому ползла арба, скрип не долетал. Или ветер относил его в сторону, или гул тюрьмы заглушал все звуки. А может, просто до той арбы очень далеко, — утренний воздух, чистый и прозрачный, приближал далекие предметы, как увеличительное стекло.

По дороге, теряющейся среди садов, шла девушка с дорожной сумой — наверное, несла гостинцы в деревню. Завтра праздник. Самый большой мусульманский праздник — курбан-байрам. Жертвенные бараны, уже окрашенные синей, рыжей, красной краской, доживают последние часы. Во всех домах чистота, благолепие. Женщины с тряпкой в руках, словно художники, оглядывающие в последний раз свое творение, наносят последние мазки. Завтра праздник — их последний праздник вместе с Рашидом: осенью он выходит. В Адане, на самом юге, ждет жена. Три с половиной года. А ему, Назыму, сидеть еще двадцать три…

Самые веселые, радостные дни в тюрьме — дни свиданий и праздник. Пожалуй, праздник даже веселей: на свиданья приходят не ко всем, а праздник для всех праздник.

— Пошли!

Они выходят вместе с Рашидом в коридор. Из коридора по лестнице на майдан. Надзиратели отпирают и запирают за ними Железные двери.

Они входят в парикмахерскую. Надо привести себя в порядок. Завтра праздник. Все наряжаются как могут. Даже в камере голых стараются нацепить какую-нибудь обновку или по крайней мере выстирать черный от грязи мешок, который служит одновременно и костюмом, и рубашкой, и одеялом, и пальто. Хорошо, что курбан-байрам в этом году пришелся на лето — можно ночью несколько часов, пока высохнет мешок, просидеть в чем мать родила…

— С наступающим вас, ребята! Да будет острым ваш глаз и ваша бритва!

— С праздником!

— Счастья тебе, отец!

— Спаси аллах! Дай силы!

Кроме них с Рашидом, в парикмахерской четверо. Старый седой мастер, его подмастерье — длинный крестьянский парень с птичьим лицом. И два клиента на табуретках.

Тот, что сидит перед подмастерьем, кажется, из камеры голых. Так и сияет в предвкушении праздника: сигареты положат по обычаю в общий котел — накурится за весь год досыта, и наестся — из камеры в камеру пойдут с поздравлениями да угощениями, накормят голых до отвала.

Еще и тем праздники хороши, что в эти дни никого не надо бояться. Картежники, торговцы опиумом, паханы, их люди, готовые в обычное время утопить друг друга в ложке воды, в праздники замиряются. Или по крайней мере не подымают друг на друга руку. «Как-никак все мы братья по вере».

Триста шестьдесят два дня враги, а три дня в году — братья! — усмехнулся про себя Назым, садясь рядом с Рашидом на скамью в ожидании своей очереди. — И все-таки огромная сила — идея. Даже изжившая себя, такая, как вера в бога, если она становится народной… Пусть три дня в году, но люди чувствуют себя равными. Жалеют друг друга, или, вернее, себя в других — «все мы смертны»…

Равенство перед смертью? Ложь… «Умрем мы, как и рождаемся, одинокими и голыми»… Нет, умрем, кто как жил… Жизнь — пространство для выявления человеческих возможностей и способностей… «Я все думал, что учусь жить, а оказывается, учился достойно умереть». Достойно умереть — не значит ли исчерпать до конца свои возможности и способности человека?..

Три дня будут жить по-человечески. Что-то вроде коммуны… Если раскопать кучу религиозного навоза, в каждой вере у каждого народа одно и то же рациональное зерно. Утопический социализм — христианский, мусульманский, буддийский… Мечта о братстве людей… Через века, сквозь все наслоения донесена эта мечта… Вот вам и праздник!..

Как странно глядит на него в зеркале этот подмастерье! Без улыбки. Строго. Кажется, не ответил даже на приветствие…

Они медленно двигались в колонне к Красной площади. В его руке рука Лели Юрченко. Вокруг люди, флаги, портреты, песни. Турки поют «Первомайский марш». Мелодия русская, а слова его, Назыма, и он счастлив. Леля поет с ним по-турецки. Выучила слова…

Где-то чуть пониже Моссовета колонна КУТВа останавливается. Танцуют «Шамиля». Странный это танец: изображает намаз — молитву Шамиля перед боем. По преданию, шейх Шамиль, выходя на бой с царскими войсками, каждый раз обращался к аллаху за помощью. Парень в кругу изображает бой: становится на носки, вертится, как молния, в руках кинжал.

При всем уважении к героизму Шамиля Назым не любил этот танец. Он напоминал о делении людей на «неверных» и «верных» богу. Не братство в боге, а братство в революции, которая должна уничтожить все, что разделяет людей, — веры, нации, расы, классы, — для этого они приехали в Москву, все его друзья, товарищи по КУТВу. И Первое мая было праздником их нового всечеловеческого братства.

— Гляди, наши пекари! — толкнул его в бок Шевкёт Сурейя.

На одной из боковых улиц в колонне демонстрантов, ожидающих, когда настанет их черед влиться в главный поток, в башлыках и шароварах-зыпка, обвислых на заду и стянутых у голени, под красными знаменами стояли турецкие мастеровые с Черноморского побережья. Пекари и кондитеры, они славились по всей Европе. Ценили их и в Москве в бывших пекарнях Филиппова.

На их красных флагах — звезда с полумесяцем. Лозунги на транспарантах написаны по-турецки арабскими буквами.

Китайские студенты тоже увидели своих соотечественников: множество их работало в прачечных Москвы. Назым заметил неподалеку Эми Сяо. Пристально, не отрываясь смотрел он на колонну своих земляков.

На нем была косоворотка. А когда Назым познакомился с ним, он был одет, как буржуа на плакатах, висевших по всему городу, — котелок, тройка в полоску, крахмальная рубашка со стоячим воротничком. Эми Сяо только что приехал из Парижа. Рассказывал, что часами мог стоять в Лувре перед «Джиокондой» Леонардо да Винчи — «влюбился».

Пришлось этому утонченному поэту, совместившему в себе древнюю китайскую культуру с западной, сменить одежку — мальчишки на улицах не давали ему прохода. Впрочем, у Эми Сяо был слишком хороший вкус, чтобы выделяться своей одеждой.

Рядом с ним Назым заметил Аннушку. Она крепко держала его за руку, словно боялась потерять. Через несколько месяцев Эми Сяо должен был вернуться в Китай. Назыма так и подмывало спросить, забыл ли он свою любовь к Джиоконде?

Эми Сяо перехватил его взгляд, помахал рукой. Колонна тронулась…

…И хорошо, что не спросил. В двадцать восьмом году в Стамбуле он узнал, что Эми Сяо погиб. Чанкайшисты отрубили ему голову. Топором. На площади. Он вспомнил этот день Первого мая на Тверской и много других дней. И написал свою первую поэму — «Джиоконда и Си-яу».

Вместе с флорентийкой Джиокондой, «чья улыбка знаменитей Флоренции самой», Назым на крыльях воображения прилетел в Китай, чтобы спасти своего друга, помочь китайской революции. Что он мог еще сделать?..

Они опоздали. Но

Истинное искусство — всегда революция. Во имя человека. Оно опасно для того, кто думает превратить человека в орудие, для того, кто видит в человеке не цель, а средство… В поэме палачи сжигают Джиоконду. Но не могут сжечь ее улыбки…

Еще через десять лет в стамбульской тюрьме узнал он, что известие о казни Эми Сяо было ложным. Может быть, они еще и встретятся? Если только стены эти раздвинутся раньше, чем лопнет прессформа его грудной клетки…

…В колонне демонстрантов на подходе к гостинице «Националь» вдруг возникло какое-то замешательство. Впереди турок шли японские студенты. Крик, вопли по-японски, короткая схватка, и порядок снова восстановлен. Они ничего не успели понять — только видели, как трое милиционеров что-то уносят.

Оказалось, японские студенты заметили, что их снимают из-за угла. И узнали в «фотографе» агента своей политической полиции.

Большинство японцев приехало в Москву нелегально. Недолго думая, они разнесли на куски фотоаппарат и заодно, быть может, его владельца… Назым спросил у товарищей. «Так, потрепали немножко!»

Нет, это происшествие не омрачило им праздник…

Подмастерье побрил клиента из камеры голых. Помыл бритву в тазике. Принялся за стрижку. Голова была косматая, как у медведя. И вшивая.

Время от времени дирекция издавала приказы — всех постричь наголо. Но волосы росли у заключенных постоянно, а рвение начальства зависело от приближения инспекции.

Подмастерье и в самом деле глядел на Назыма как-то странно. Отворачивался, когда встречался с ним в зеркале глазами, словно был зол или обижен на него. Потом исподтишка наблюдал за ним… Может быть, какой-нибудь Хамди-ага тоже нанял его для мокрого дела? Парень, кажется, действительно сидел за убийство. И лицо знакомое… Нет, на наемного убийцу он не похож… Впрочем, кто их знает!.. В первые годы заключения нелегко было ему понимать арестантов-крестьян: когда они обижаются, когда сердятся, не сразу угадывал. Загадочные созданья — как рыбы, живущие в море, ничего не зная о море, закрытые, словно устрицы. И вдруг — величие. Теперь-то он знал их вот так!..

В двадцать первом году в Кастамону он впервые увидел, как вешают человека. Это был крестьянин. Молодой парень, чем-то похожий на этого подмастерья. Он дезертировал из армии Мустафы Кемаля.

Словно мало было бесконечных войн, рекрутских наборов — объявили еще одну мобилизацию. Что мог знать тот крестьянский парень о войне за независимость? Опасность его родному селу не грозила, а за чужие села да за какую-то неведомую власть идти воевать, когда горы полны дезертиров, убежавших от власти самого падишаха? Ищите дураков!.. Кто мог, кто хотел ему растолковать, что на сей раз война другая? Издавна было известно единственное средство — страх. Наказать одного, чтоб другим неповадно было.

Этим занялись «суды независимости» — судейские тройки, Учрежденные Мустафой Кемалем по всей Анатолии. Работала такая тройка и в Кастамону.

Они с Валей вошли в здание школы, За учительским столом — господин в высокой папахе. На стене надпись: «Суд независимости не страшится никого, кроме аллаха». По бокам от папахи — два члена тройки. Класс полон народу — стоят и рядом с судьями и позади, так что кто там судьи, кто зрители, не сразу разберешь. Жандармы, расталкивая толпу, привели высокого худого парня в феске. На ногах у него были яркие красные туфли с загнутым носком и без задника. Тихий, скромный, благовоспитанный крестьянский сын. Судья в папахе спросил:

— Бежал?

— Бежал.

Папаха склонилась вправо, пошепталась. Склонилась влево, пошепталась и объявила:

— Смерть!

Приговор «судов независимости» обжалованию не подлежал. Парня вывели и тут же повесили на площади…

Назым был потрясен. Да, он писал стихи о любви к родине. О том, что всем ее врагам не сносить головы. Но этот парень, был ли он ее врагом? И потом, так запросто повесить человека в назидание другим? Все-таки человеческая голова не репка в огороде, чтоб ее взять и оборвать… Темный, неграмотный крестьянский парень — это одно, шпик тайной полиции с фотоаппаратом — совсем другое…

Быть может, именно с того дня, еще не до конца сознавая это, он решил научиться разговаривать с крестьянином и в поэзии и в жизни. Не только понимать его, но и убеждать…

Все-таки взгляд подмастерья беспокоил его. Что-то в нем было необычное, непонятное…

Парикмахерский подмастерье Ибрагим действительно был зол на Назыма. Впервые он встретился с ним в том самом 1940 году, что и Рашид, в этой же самой бурсской тюрьме.

Ибрагим в семнадцать лет вместе с четырьмя односельчанами отправился продавать табак. По закону весь урожай надо было сдавать государственной монополии. Но сколько она платит?.. Ночью в горах их окружили жандармы. И за контрабанду посадили в тюрьму. Ибрагиму, как несовершеннолетнему, дали меньше всех. В тюрьме Назым написал его портрет. Среди многих других…

Осенью сорок второго года Ибрагим снова оказался в бурсской тюрьме. Вернувшись в родную деревню, убил своего односельчанина, с которым вместе сидел за контрабанду. Когда Ибрагиму выбрали невесту, тот решил силой ее отнять. Пришел к дому Ибрагима с пистолетом в руке: «Выходи, коли ты мужчина». Два выстрела прогремели в темноте одновременно…

На сей раз Ибрагиму из деревни Сеч предстояло провести в тюрьме целых десять лет. Многих арестантов, с которыми Ибрагим сидел в первый раз, уже давно освободили. Одни успели щениться, стать отцами, другие отошли в мир иной. А Назым все сидел в той же камере. И еще четырнадцать лет должен был сидеть после того, как выйдет на волю Ибрагим во второй раз.

В ночь под новый, сорок третий год узнал Ибрагим, что родственники убитого убили его отца Хасана-чавуша. Дома остались одни женщины. Мог ли он просить у них передачи?.. Надо было как-то зарабатывать на приварок.

Ибрагим рисовал портреты заключенных. Рисовал точно так же, как полтора года назад делал это, рисуя его собственный портрет, Назым. Ибрагим тогда следил за каждым его движением. Но Назыму ничего не сказал: знал обычаи мастеров. Тайно перенять их мастерство — хуже воровства. Другое дело, если б он поступил в подмастерья, платил за ученье почтением, деньгами, трудом. А так, подглядеть, как мастер работает, и потом повторять его приемы… Главное, что у Ибрагима получалось неплохо. По крайней мере в камере все считали, что его портреты похожи на оригиналы… Надо было бы сразу попроситься к Назыму в ученики. Но тогда он не решился: кто он такой, чтобы стать учеником великого поэта, он, Ибрагим, полуграмотный парень из деревни? Назым просто прогнал бы его прочь…

Ибрагим уверовал в это еще крепче после недавней встречи с ним у дверей начальника тюрьмы.

Это случилось после того, как он узнал о смерти своего отца Хасана-чавуша. На воле Ибрагим заработал бы себе на кусок хлеба — он умел пахать и сеять, жать, молотить, пасти скот. А в этих четырех стенах, без передач с воли?.. Он хотел жить.

Как раз в эти дни освободилось место подмастерья у одного из парикмахеров. Вот бы научиться брить да стричь: верный хлеб. Но не каждому в тюрьме разрешают эту работу. Тем более тем, кто сидит за убийство: у парикмахера в руке бритва. Нужно специальное позволение начальника.

Ибрагим отправился за позволением. Но никак не мог набраться смелости постучать в кабинет. Шутка ли, откажет начальник — и смерть Ибрагиму… Ходил взад-вперед у двери. Туда и обратно вдоль коридора. Все никак рука не поднималась. Подойдет, остановится и снова отходит.

И тут он увидел Назыма.

— Отец Назым, уста!

— Что тебе, сынок?

— Я Ибрагим, из деревни Сеч… Помнишь, рисовал меня?..

— Помню, помню.

— Признал, значит?

— Узнал, узнал.

— Хочу стать парикмахером…

— Прекрасно, стань, сынок!

— Но я слов не знаю, говорить не умею.

— Разве парикмахеру нужно уметь говорить?

— Хотел попросить разрешения у начальника… То есть я не умею просить. Попроси за меня, ладно? Ты говорить умеешь… Попроси за меня, тебе начальник не откажет…

— Карандаш у тебя есть? Дай, пожалуйста!

Назым взял карандаш, прошелся взад-вперед по коридору. Встал лицом к стене, что-то написал. Ибрагим решил — его прошение.

— Почему не на бумаге пишешь, отец? Как же будешь говорить?

— Что?.. Кому говорить?

— Ты же собирался сказать начальнику, чтоб мне разрешили стать парикмахером?

— А ты сам отчего не попросишь?

— Не умею…

— И уметь нечего… Прямо так скажешь все, что сказал мне…

Ибрагим остолбенел. Как он любил этого человека! И именно он не захотел за него вступиться. Ведь каждому встречному-поперечному пишет прошения. А еще великий поэт, добрый человек!..

Обида была страшная. Ибрагиму все сделалось безразлично. Он постучал в дверь.

Не знал он, что когда Назым слагает стихи, то ничего вокруг не слышит, не видит. Отвечает машинально, ничего не понимая, и говорить с ним бесполезно…

Сидя на скамейке в парикмахерской, Назым вспомнил имя подмастерья. Встал за его спиной. Подмастерье не обернулся.

— Послушай, Ибрагим, я хочу тебя нарисовать. Вот таким, как ты в зеркале.

— Больше тебе рисовать не дамся!

— Отчего, сынок? Отчего, дитя мое? Ведь я уже рисовал тебя…

Сказать «я на тебя обижен» у парня не повернулся язык.

— Я сам рисую, вот почему!

Назым успокоился.

— Значит, эти рисунки вокруг зеркала ты сделал?

— Я.

— А меня нарисуешь?

— Нарисую, конечно. Садись напротив.

— Прекрасно, сынок, вот я сижу… Только бумага у тебя не белая и карандаш твердый.

— Пусть, ты только сиди.

И крестьянин Ибрагим Балабан из деревни Сеч под Бурсой принялся за портрет Назыма Хикмета…

Через много лет Ибрагим Балабан вспоминал этот день так: «Зерно, прикоснувшись к земле, оплодотворяет ее. Лопается зерно, лопается милое. Так и цвет для моих глаз… Сегодня у меня гость, ни на кого не похож. Кисти довольны, краски празднуют. Алая — невеста невестой. Желтая — солнечный свет. Голубая — море. Сегодня у меня гость. Красная поцеловала его щеки. Желтая погладила волосы. Голубая — морем разлилась в глазах. Я рисую портрет — в моих глазах краски… Рост — невысокий. Лицо — улыбчивое. Глаза — голубое море. Волосы — солнечный свет. Удивился гость».

— Работает, ну точно как я, и карандаш так же держит. И насвистывает… — Назым не выдержал, вскочил со скамейки. — Не верю своим глазам, ну-ка посмотрим на портрет!

— Еще не готов.

— Неважно, неважно. Дай-ка сюда…

— Хорошо, держи…

— Похоже! Да, это я.

— Похоже, значит?

— И как еще. Ну точно Назым Хикмет… Есть у тебя еще рисунки?

— Принести? Хочешь посмотреть?

— Ступай принеси!

|

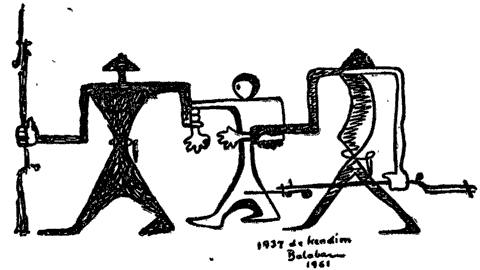

Рисунок Ибрагима Балабана «Я сам в 1937 году».

Не чуя под собой ног, Ибрагим помчался в свою камеру. Схватил толстую книгу по истории — на пустых страницах делал он в ней свои рисунки.

Запыхавшись, примчался в парикмахерскую. Назыма там уже не было. Ибрагим прибежал к нему в камеру:

— Вот, принес.

— Где же рисунки?

— В книге.

Назым, перелистывая книгу, стал смотреть.

— Ты учился живописи?

— Нет.

— Кончал лицей?

— Нет.

— Среднюю школу?

— Нет.

— Начальную?

— Три класса.

— Отчего дальше не учился?

— У нас в деревне только трехклассная школа.

Назым вскочил, заходил по камере.

— А эта книга по истории чья?

— Моя.

— Прочел?

— Прочел.

— Понял?

— Да.

Назым умолк. Продолжая ходить по камере, поглядел через решетки на волю. На небе показалось огромное белое облако — как горы слоеного творога. Ибрагим проследил за его взглядом… Потом перевел глаза на гвоздику в горшке. Потом на книги. Сколько их было в этой камере! Ибрагим никогда не видел столько книг сразу — штук двадцать, не меньше!

Назым зашагал быстрее, словно не было перед ним стен. Но стены были, и, наталкиваясь на них, он поворачивал обратно…

Вот крестьянский парень. Нищий. Убийца. Три класса — не школа. А хочет учиться. Выучился рисовать.

— Где же ты научился рисовать?

— У тебя научился.

— У меня? Как так, я ведь тебя не учил!

— Но мой портрет рисовал?..

— Ну и что?

— Взял кисть и вот так держал ее напротив полотна, напротив меня. Вот так…

— Да, так…

— А потом вот так… И свистел…

Назым обнял Ибрагима, расцеловал его. Ибрагим и сам не понял, отчего на глазах у него выступили слезы. И вдруг стало легко, словно вырвали ноющий больной зуб…

Назым ходил по камере. Ибрагим следил за его шагами… Перед ним был поэт, как Ферхад, прорубивший гору, как легендарный герой Кёроглу, великий человек, и он занимается им, его рисунками… Если б только позвал к себе в подмастерья… Но кто он такой — нищий, темный парень из деревни…

Назым ходил по камере… Чертовски талантливы бывают эти дикие крестьянские дети! Вот один из них, из гениев, заживо погребенных в невежестве и нищете. Помочь ему, но как?.. Легко любить народ, писать о нем оды. Куда трудней любить Ибрагима из деревни Сеч, вот этого самого парикмахерского подмастерья, контрабандиста и убийцу своего земляка… А он ли виноват в том, что он дик, что убил?..

Назым остановился. Ибрагим глядел на него, не спуская глаз. Как глядят на отца, на любимую.

Назым снова обнял его:

— Сын мой!

Они сели друг против друга… Мать Ибрагима была лучшей в деревне мастерицей. Целыми днями, бывало, мог он мальчишкой смотреть, как она вышивает. Долго упрашивал мать, прежде чем она дала ему пяльцы. Его первый орнамент удивил ее: «Тебе бы девкой родиться, сынок!..» Потом в деревенской школе задали нарисовать ишака. Учитель всем показывал его рисунок: «Вот как надо рисовать ишака!..» В одиннадцать лет, как все деревенские дети, Ибрагим пошел работать в поле. Но стоило попасться в руки клочку бумаги, рисовал, что видел, — птицу, волка, тучу, дерево, соху… Если б этот великий человек взял его к себе в подмастерья, если бы только взял…

— Когда выйдешь на волю, что будешь делать?

— Рисовать. Хочу рисовать. Скажи, что для этого нужно?

— А в деревню вернешься?

— Вернусь.

— А убийцу отца убьешь?.. Один из твоих земляков мне сказал: как только вернется в деревню Ибрагим, сразу прикончит убийцу отца… Тебя снова посадят. И ничего из тебя не выйдет. А станешь художником, отец будет жить. В каждой твоей картине. Скажут: это сын Хасана-чавуша нарисовал. Дай слово, что не станешь убивать…

…Дверь шестьдесят девятой камеры распахнулась с грохотом.

— Что такое? Напугал нас, Ибрагим! Кто так входит в камеру, болван!

— Ура, я стал подмастерьем! Ура!..

…Три раза в неделю стриг и брил Ибрагим заключенных. А три дня работал теперь как подмастерье у мастера — мыл кисти, готовил холсты, смешивал краски. Чем еще он мог отплатить за ученье? И каждый день рисовал портрет одного из соседей по камере. Карандашом.

Прошёл месяц. Стояла жаркая, душная тюремная осень. Под вечер Ибрагим, как открывают дверь класса, открыл дверь назымовской камеры. И остановился на пороге.

— Заходи, заходи, показывай, что у тебя?

— Пожалуйста, посмотри новый рисунок. Назым взял рисунок.

— С графикой у тебя неплохо.

— А что такое графика?

— Рисунок линиями, карандашом или пером… Кажется, я знаю этого парня… Лихой. Как зовут его?

— Осман Халач из деревни Богаз.

— Верно, глаза у Османа точно такие… Я ему протест в прокуратуру написал… Помню его дело… И нос точно такой у него. Совсем не драчливый. А рот, погляди, какой рот! Как нож без рукояти!

— Как нож без рукояти?

— Ну да. Кулацкий сынок застал сестру Османа в поле и изнасиловал. Как, по-твоему, что оставалось Осману?

— Прикончить мерзавца.

— Он его и прикончил. А иначе что бы ему делать в тюрьме? Дали Осману восемнадцать лет. Я написал протест. В высшей инстанции отменили приговор. Суд снизил наказание до двенадцати…

— Верно, так оно и было. Осман мне говорил… Он так тебя любит…

— Вернемся, однако, к портрету. Зачем ты рисуешь?

— Чтоб рисовать еще лучше.

— Будешь рисовать еще лучше, а что из того?

— Прекрасный рисунок будет,

— А еще?

— А что еще? Не знаю.

— Удивительное дело, милый мой!..

Дверь камеры отворилась. Вошел Рашид. Усталый, запыленный, потный. Только что вернулся с работы — дробил камни на дороге. Поглядел на рисунок.

— Ибрагим рисовал?

— Да, он. Прекрасно стал рисовать, а зачем — не знает. Что ты на это скажешь, Рашид?

— Откуда ему знать? Разве я знал, зачем пишу? Погоди, придет время, узнает и он.

— Конечно, узнает. Если так дальше пойдет, из парня толк будет. Станет примером для всей деревни…

Ибрагим вернулся в камеру задумчивый. Его соседи по камере то же самое говорили: «Что рисуй, что не рисуй — все одно, толк-то какой?»

«Тьфу, да разве они понимают, что я не могу не рисовать?! Темный народ…»

Но и отец тоже спросил: «Для чего ты рисуешь?» Ответил: «Чтоб еще лучше рисовать». — «Ну и что из этого?»

«Тьфу ты, выходит, он то же самое спрашивал. Ну, хорошо, прекрасный рисунок можно повесить на стену. А что еще? Почем я знаю, что еще! Что-то в этом должно быть, наверное! Буду работать — найду. Я ведь только-только поступил в подмастерья — зеленый еще. А все-таки?»

Вот сидит Осман. Вот его портрет.

— А ну, Осман, сядь-ка напротив меня. Нос у тебя совсем не драчливый, не бедовый. Что это значит?

Осман расхохотался.

— Ничего у меня на носу не написано.

Не написано, это верно. Отчего же мастер так сказал?.. Вот что надо узнать, найти. «Рот — нож без рукояти». Это что значит? Нож, что значит нож?..

— Острый! Тонкий! Злой! — вдруг завопил Ибрагим во весь голос.

— Ты что, рехнулся?!

— Нет, пытаюсь найти…

— Что?

— Готово. Рехнулся!

— Готово, нашел! Нож, значит, что-то острое, тонкое. Рот у Османа как нож без рукояти — нате, глядите, — так и нарисован!

Камера хохотала до слез…

Все чаще ловил себя на мысли Назым, что видит в этом деревенском парне себя девятнадцатилетнего. Что, казалось, могло быть общего между внуком паши, учившимся в аристократическом лицее, и крестьянином из-под Бурсы, попавшим в тюрьму за убийство? А вот поди ж ты, оба они, кажется, начинали с одной и той же отправной точки, если только сердце можно назвать точкой…

«В любви нашел я исцеленье для сердец…» — писал Назым в четырнадцать лет. Пожалуй, это было не только данью литературной традиции…

…Он увидел себя пятилетним ребенком в дервишском плаще-хырка, в крошечных бабушах — туфельках без каблука, с загнутым кверху носком — входящим в мечеть впереди деда. То была знаменитая обитель ордена дервишей Мевлеви, основанная в Конье Джелялэддином. А дед его, Назым-паша, был губернатором Коньи… Впрочем, видел он себя пятилетним не по памяти, скорей, по рассказам домашних. В его памяти остался только цвет изразцов, покрывающих шатровый купол мечети, где погребен прах Мевляны. Удивительный цвет! Не то опрокинутое в море небо, не то отражение неба в морской воде. Да еще музыка и пенье до сих пор звучат в его ушах… Еретик был Джелялэддин, еретик — флейту, бубен, пенье и танец ввести в мечеть в XIII веке! Веке аллаха жестокого и сурового…

До самозабвения кружились под музыку дервиши. И миг забвения себя был мигом слияния с богом, что разлит в мире, как сок в ветвях дерева. «Халь» — так звался этот миг. Без памяти падали дервиши на пол мечети, и в сердце мира билось их сердце в этот миг. А пение — странные признанья в любви к истине, воплощенной в камне, в соловье, в человеке, признанья в мистической любви к аллаху, растворенному во вселенной, — пенье продолжалось: «Зашей глаза, пусть сердце станет глазом, и мир представится тебе совсем иным…»

Джелялэддин не первый на земле, но, пожалуй, сильнее многих других ощутил разрыв между должным и сущим, казенным, божеским и человеческим, личным, между головой и сердцем. И почуял запах разложенья: человек, превращенный в инструмент, перестает быть человеком.

Джелялэддин Руми отказывался принимать этот, как сказали бы мы ныне, феодальный мир, принимать и понимать его. В жизни тогдашней Анатолии, в империи сельджуков не было почвы, на которую мог бы он опереться в своем протесте. И, отказавшись от разума в пользу сердца, Джелялэддин создал утопию — нравственно-этическую утопию единения человека с миром, с другими людьми в мистической любви. Вот о чем говорили метафоры его стихов, метафора его культа сердца.

Всякая утопия, в сущности, есть метафора. И часто в утопии, рожденной на почве одной общественной формации, когда следующая формация снимает противоречия предыдущей, обнаруживается зерно истины, а научная общественная теория обнаруживает утопические черты. Чудаки утописты и мистики оказываются подчас мудрецами будущего, а мудрецы и ученые прошлого — утопистами.

«Или кажись тем, что ты есть, или будь тем, чем ты кажешься», — возглашал Джелялэддин Руми.

Не только сердце должно быть право, но и голова.

Последовавший за феодальным общественный строй, европейская буржуазная трезвость в качестве антитезы мистическому культу сердца: «Зашей глаза», противопоставили гипертрофию разума. Даже великий Робеспьер был рационалистом, нечеловечески сухим педантом. Мещанский убогий практицизм. В своем завершенном виде принял формы фашизма: все дозволено ради пользы и нет никакой нравственности, совесть и сердце — химеры.

Только эра социализма предвещает возможность полного, неразрывного слияния сердца и головы.

И в этом синтезе, наверное, равно важны и Восток и Запад. Восток, знающий все о человеке — от медицины до психологии — куда глубже Запада. И Запад, стремящийся познать все о мире, который его окружает, направивший свой взгляд не внутрь, а вовне. И если путь людей Востока к этому синтезу лежит через овладение научным аналитическим подходом к действительности — от себя к миру, то путь людей Запада — от мира внешнего к миру внутреннему. Нет, не случайно попытку превратить социализм из теории в живую реальность первой сделала страна, географически и духовно лежащая между Азией и Европой, страна, где он провел лучшие годы своей молодости, страна, куда привело его в поисках разума его сердце…

Выйдя из редакции «Сервети Фюнун», они шагали по горбатой мостовой. Позади осталось здание Высокой Порты — султанского правительства. На этой горбатой и кривой улочке Бабыали издавна помещались редакции и типографии — султан любил держать прессу у себя под рукой. Громко разговаривая, они миновали гробницу султана Махмуда и направились к колонне Константина, или, как ее называют стамбульцы, Закованной колонне. Установленная еще византийским императором Константином I, колонна во время грандиозных стамбульских пожаров обгорела, почернела и растрескалась. И султан Абдул Хамид I, опасаясь, что она рухнет, велел заковать ее в железные обручи. На площади, у подножья этой колонны, собиралась в многочисленных кофейнях литературная молодежь.

Стоял жаркий летний день 1920 года. Но они не замечали ни жары, ни безоблачно синего неба, ни древних камней, ни сверкающего меж домами Мраморного моря — все это окружало их с детства, изо дня в день. Они были взволнованы до чрезвычайности.

Оккупанты превратили султана в куклу, повиновавшуюся каждому мановению их пальца. Чтобы усидеть на престоле, он ставил свою печатку под любым их распоряжением. Антанта поручила греческой королевской армии навести порядок в непокорной Анатолии, и султан объявил вне закона повстанцев во главе с Мустафой Кемалем. Греческие армии продвигались в глубь страны, занимая один город за другим. Турции грозило окончательное порабощение.

И тут, как два призыва к молитве, раздались два смелых голоса. Поэт Сюлейман Назиф выступил на богословском факультете с лекцией-призывом к восстанию мусульман всего мира в защиту сердца ислама — Османской империи. И как бы в ответ ему прозвучал на митинге перед мечетью Султана Ахмеда непривычно тонкий, высокий голос другого оратора — женщины, голос писательницы Халиде Эдиб. На ней было черное головное покрывало, лицо закрыто. И среди толпы, колыхавшейся на площади, было много таких же покрывал — черное траурное море с кровавыми волнами красных фесок и белой пеной чалм и тюрбанов. Халиде Эдиб взывала к милости и благоразумию держав: уничтожение турецкой государственности, утверждала она, противоречит принципам президента Вильсона. Женщина подавала пример мужчинам. Это ли не национальный позор!

Вот о чем говорили они, юные литераторы, по дороге к Закованной колонне. В соответствии с тогдашней модой кисточки их отутюженных конусообразных фесок были откинуты назад, из-под сюртуков блистали белизной крахмальные манишки.

Лишь у одного, самого высокого, стройного, юноши феска была без кисточки и едва держалась на огненно-рыжей курчавой шевелюре, костюм — в пятнах и пепле. Ноги он ставил косолапо, носками внутрь и, самое странное, брил усы, что было чрезвычайной редкостью в тогдашнем Стамбуле, а вместо них носил пышные курчавые баки.

Он шел на шаг впереди остальных. Размахивал руками, то и дело оборачивался, говорил во весь голос, глядя собеседнику прямо в лицо, и при этом рубил ладонью воздух.

В свои семнадцать лет он был самым модным поэтом в тогдашних литературных салонах Стамбула.

Несмотря на небрежную внешность, а может быть, именно благодаря ей молодой поэт пользовался постоянным и благосклонным вниманием нежного пола: женщины тоньше и острей чувствовали скрытую в нем силу, казавшуюся сверстникам всего лишь неуравновешенностью. Не отказывая во взаимности, молодой поэт, однако, часто бывал с ними весьма нелюбезен. И с девушками и со старшими. Он держался независимо до грубости, говорил, что придет в голову, не обращая внимания, задевает ли это кого-либо из присутствующих. И только тем, кого уважал и любил, оказывал и внешние знаки почтения.

С легкой руки Яхьи Кемаля в литературной среде началось повальное увлечение «эпохой тюльпанов», придворным поэтом Недимом, жившим в начале восемнадцатого века и прославлявшим плотские радости и наслаждения в то время, как рушилась Империя и все вокруг шло прахом. История как будто повторялась, и литературная молодежь вслед за Яхьей Кемалем пыталась использовать традиции Недима, чтобы забыться на пиру во время чумы.

Газета «Алемдар», поддавшись моде, объявила конкурс на тему Недима «Сердце».

В годы мировой войны возникло в турецкой поэзии течение, получившее наименование хеджеистского, — к нему принадлежали поэты, пишущие силлабическим народным стихом хедже. Во время войны хеджеисты слагали ура-патриотические оды, а теперь, после разгрома, постигшего страну, их напыщенная Декламация, растоптанная, как дымный гриб, обернулась томными облачками грустных воздыханий и лирических безделиц.

Один из хеджеистов прислал на конкурс следующие строчки:

Рыжеволосый поэт в феске без кисточки, шагавший по мостовой впереди товарищей, прислал в газету свой ответ:

Говоря по правде, тон был взят чересчур высокий. Но вместо того чтобы закончить стихотворение шуткой или иронией, поэт выдержал его до конца — слишком уж раздражало бессильное мотыльковое бормотание. Стихотворение произвело эффект и даже получило премию.

В салоне известного поэта Джеляля Сахира — там собирались и молодые поэты и хеджеисты старшего поколения Юсуф Зия, Орхан Сейфи, Фарук Нафыз — только и было разговоров, что об «орлином сердце». На очередном вечере, где обсуждался новый сборник стихов, которые регулярно выпускал Джеляль Сахир, хозяин дома подошел к герою дня и, осторожно взяв его под локоть, обратился к собравшимся:

— Господа, мне думается, я не ошибусь, если от вашего имени скажу нашему юному другу: мы давно ждали, когда в турецкой поэзии появится настоящий мужской голос, который избавит ее от расслабленной сентиментальности. И вот он, наконец, прозвучал…

Поэт, хотя и был явно польщен, тем не менее воспринял похвалы как должное. А как же могло быть иначе!..

Вскоре он перестал ходить к Джелялю Сахиру. «Старики» — этим старикам было тогда лет по тридцать — так и не удосужились сменить свое бормотанье на что-нибудь более полезное для страны. Мало того, они сотрудничали в печати, существовавшей на английские деньги.

Правда, они не выступали против движения в Анатолии и писали стихи не арузом, а хедже, как договорились в самом начале, когда Джеляль Сахир задумал выпускать свои сборники. Но теперь этого было уже недостаточно.

Назым Хикмет — это был он — увел из салона Джеляля Сахира и своих молодых друзей Валю Нуреддина, Неджаметтина Халила, Эмина Реджеба и молодую поэтессу Халиде Нусрет. Они решили выпустить свой сборник «Черная роза», но на это не хватило ни денег, ни времени.

Назым и Валя не бывали дома. Родители Назыма разошлись, семья распалась. А у Вали еще раньше умер отец.

Стамбул кипел. В кофейнях на площади у Закованной колонны, в квартале Шехзадебаши, за столиками, стоявшими прямо на улице у мечети Баязида, на площади Султана Ахмеда — в самом центре мусульманской части города — говорили только о Мустафе Кемале и его нуждах, о султанском фирмане, объявившем вождей повстанческого движения подлежащими смертной казни. Подпольные организации националистов собирали в оккупированном Стамбуле деньги и оружие, переправляли верных людей в Анатолию. Назым Хикмет, Валя Нуреддин и их друзья проводили в кофейнях, в редакциях газет на Бабыали целые дни. Ночевали то у друзей, то у возлюбленных. А чаще всего в особняке Селима-паши, в квартале Шехзадебаши. Этот паша владел особняком и на азиатском берегу Босфора, по соседству с домом Назыма-паши, и слыл большим любителем поэзии и литературной молодежи. Двери его городского дома были всегда открыты. Завсегдатаи знали секрет — стоило приподнять створки, и двери распахивались сами собой. Ночью, освещая дорогу спичками, поднимались по деревянным ступеням на второй этаж — электричества в доме не было. На площадке предусмотрительные хозяева оставляли огарки свечей. С этими огарками в руках разбредались по многочисленным, постоянно пустовавшим комнатам, доставали тюфяки и постели из вращающихся стенных шкафов.

Особняк был оборудован по старому турецкому образцу. Стенные шкафы выходили одной стороной на мужскую половину, другой — на женскую. На день постели убирались в шкаф, и женщины, повернув их, сменяли белье, не входя в запретный контакт с посторонними мужчинами.

Утром мальчишка из кофейни напротив, зная, что за гости ночуют в особняке, таким же способом, как они, проникал в дом и, заглядывая в комнаты, предлагал чай, кофе, бублики. Позавтракав в постели, молодежь складывала тюфяки, простыни и, никому не сказавшись, уходила по своим делам, как пришла. Иногда по утрам к ним заглядывал зять Селима-паши, Он любил раздавать советы. Набив рот пловом или жуя бублик, ораторствовал, а молодежь волей-неволей была вынуждена слушать — как-никак хозяин дома.

— Дети мои! Вот вам мой братский совет! Будьте пьяницами, картежниками, развратниками. Не беда! Покаетесь — и простится… Скажу больше, будьте ворами или даже убийцами! Покаетесь — и простится. Но только, дети мои, не вздумайте…

Тут он для вящего впечатления делал паузу и внимательно глядел на лица слушателей. Те недоумевали: что еще остается, если можно воровать и убивать?

— Не вздумайте только, — продолжал зять Селима-паши, — утерять в сердце своем страх божий. Ибо тогда вам не будет прощенья…

Страх — вот на чем зиждилась патриархальная религиозная мораль. Это было не похоже на веру Назыма-паши: тот вслед за еретиком Джелялэддином проповедовал «любовь».

После военно-морского училища — там молитвы и пост были обязательны — Назым перестал ходить в мечеть и творить намазы. Но он верил в бога. Вернее, ему и в голову не приходило, что тот может не существовать. И вот в особняке Селима-паши, слушая наставления его зятя, он вдруг подумал, нет, не о том, есть ли бог, а о том, что верующие творят добрые дела в надежде на награду — рай или бессмертие. А не грешат лишь из страха, боясь угодить в ад. Рабство, неволя такой веры поразили его. Возмутившись, он раз и навсегда решил делать то, что должен делать, не заботясь о награде и не страшась наказания…

Споры о литературе и политике в отелях, кофейнях и редакциях газет, салонах и поэтических кружках были его первым университетом. Кого только не встречал он в эти летние месяцы в оккупированном Стамбуле, — профессоров, актеров, журналистов, полицейских комиссаров! Впервые в жизни Назым был сам себе хозяином, сам выбирал свой путь.

Джеляль Сахир стал потом депутатом, Хасан Сака — с ним они часто встречались в то время — премьер-министром. Назым стал поэтом революции…

Подойдя к кофейне у Закованной колонны, где они с Валей Нуреддином назначили в тот день важное свидание, Назым вдруг сорвал с головы феску и что есть силы швырнул ее на землю:

— Ах, если б только я был на месте этого смертника!

Товарищи не удивились его горячности. Сегодня он где-то вычитал о подвиге французского офицера. Корабль, на котором тот служил, был торпедирован в правый борт. Чтобы уравновесить крен, нужно было открыть отсек на левом борту. Увидев, что дверь повреждена и может быть заперта только изнутри, офицер вошел в отсек, запер за собой дверь и пустил воду. Он погиб, но корабль был спасен.

Вот о чем рассказывал Назым своим приятелям по дороге к Закованной колонне. Глаза его сверкали, он то и дело поглядывал на корабли вражеской эскадры, стоявшие на бочках в Босфоре. Если бы только ему представился случай, нет, не спасти эти корабли, а подорвать их, чтобы избавить страну от унижения и позора, он, не задумываясь, пожертвовал бы собой…

Откуда было знать ему в семнадцать лет, что у него иная миссия? Жить, чтобы жизнью своей утвердить справедливость своей идеи.

Подняв с земли феску, он отряхнул ее о колено. Прижал рукой курчавые волосы, насадил феску на голову и вслед за товарищами вошел в кофейню. Там их уже ждали…

— Да, входите! Добро пожаловать! В камеру вместе с Ибрагимом вошел Вели по прозвищу Сазджи, то есть игрок на сазе, большой любитель музыки.

— Здравствуй, отец!

— Давай, Ибрагим, давай посмотрим на твою работу.

Ибрагим протянул портрет.

— Пусть постоит, потом поговорим.

Назым обернулся к Вели.

— Что у тебя там, Вели? С чем пожаловал?

— Напиши мне прошение, отец.

— Что за прошение? Ты ведь на днях должен был выходить?

— И вышел. Только вот снова попал.

— Как же так? Ну и ну! Теперь за что?

— Девку умыкали, ну и между делом пришлось стукнуть человека.

— Убили?

— Этого не знаю, только знаю, что я погиб.

— Что значит — погиб? Не выйдешь больше из тюрьмы, что ли?

— Нет, отец, я погиб.

— А, понял! Погиб — по-вашему значит влюбился… Так, что ли?

— Да.

— Ну, рассказывай, как дело было. Выкладывай все как есть. Подумаем, что можно сделать.

Вели растерянно оглянулся на Ибрагима, точно ища подмоги. Потом устремил взгляд через решетки на волю и, словно беря аккорд на сазе, повторил:

— Я погиб… Только вышел из кутузки, сижу перед кофейней в деревне. Девушки пошли за водой к источнику. Такую я среди них увидел — помилуй бог! Попросил у нее воды. Не дала. Я погиб.

— А если б дала воды, не погиб бы?

— Если б дала воды, значит пошла бы за меня. Но что поделать, девка с другим сговорена.

— А не была бы сговорена, пошла бы за тебя?

— Может, и пошла,

— А ты с ней не говорил?

— Нет. Ни разу.

— Слыхал, подмастерье? И ты тоже так влюбился?

— Да, мы так любим, точно так.

— Удивительное дело! С первого взгляда. Даже до руки не дотронувшись…

— Так.

— А ты был влюблен, Ибрагим?

— Был. Как-то раз на лугу увидел девку в одной рубахе и панталонах. Шла вброд через ручей. И погиб. Я из-за нее, она из-за меня. Вошла в дом с серебряными нитями в волосах, стала моей женой…

— Отчего же она не приходит к тебе? Я ни разу ее не видел?

— Ты непременно должен был ее увидеть. Ведь ты мой мастер. Но теперь и я больше не увижу ее.

— Отчего? Что стряслось?

— Рожала в поле… Мне сказали родные… Умерла.

— Ах, сын мой! В поле, значит?..

Молчание, тяжкое молчание заполнило камеру. Назым взволнованно заходил из угла в угол. Что горожане знают об их любви? И что они знают о нашей? Мы называем одним и тем же словом разные вещи. И удивительно, что еще понимаем друг друга. Впрочем, и слова разные: мы говорим — полюбил, они — погиб. Мы — признался в любви, они — бросил яблоко, мы — отказала, они — не дала воды. Их язык точней и образней… Но любовь, что за странная это любовь…

В семнадцать лет он назначил первое в своей жизни свидание. Кадыкёй на азиатской стороне был тогда еще мало застроен. Они с Мариной, греческой девушкой, прислуживавшей в доме Назыма-паши, встретились на склоне холма. Он назывался Нарциссным полем. Там и правда было много нарциссов. Его сердце стучало, как колокол. Губы Марики пахли миндалем. Она принесла его с собой в кулечке, жареный соленый миндаль… А Ибрагим, Вели и тысячи, десятки тысяч крестьянских парней, как их отцы, деды, влюбляются, даже не коснувшись девичьей руки… Быть может, в отношении между мужчиной и женщиной — это ведь одновременно и отношение людей друг к другу и отношение их к природе — и выясняется, насколько человек стал человеком… Что можно было понять в его собственной жизни, в его поэзии и даже его борьбе, не зная о его любви? Для иных, может, и не обязательно знать об их любви — важнее знать об их отношении к деньгам, к власти, жратве и питью. Но для него это так — нужно знать его отношение к женщинам, чтобы понять его самого — каждая любовь, не меньше, чем убеждения, сказывалась и на его жизни и на его поэзии.

Любовь — это целый мир. Он рано постиг его премудрости. Торопился. Но всю жизнь чувствовал себя новичком. Точь-в-точь как в поэзии. В юности в оккупированном бурлящем Стамбуле, проводя свои дни в кофейнях, на поэтических сборищах, в редакциях газет, он влюблялся часто и каждый раз на всю жизнь. Может, здесь тоже сказалась традиция. Но, верней, потребность в самоутверждении, самопознании. Достоин ли ты любви, можешь ли быть любимым и любить, — только убедившись в этом, юноша становится мужчиной.

Да, целый мир, с враждой и самоотверженностью, подвигами и предательством, своими законами — строгими и беспощадными, как в природе. Кто в юности не мечтает о любви, которой можно отдать себя всего целиком, оставаясь самим собой, любви, которой унизительны ничтожные хитрости самолюбия. Но почему-то большинство со временем смиряется, с годами приходит к убеждению, что любовь, как и все в жизни, это, в сущности, компромисс. А он?

Тогда же, в семнадцать лет, его постигли и первые разочарования. Он был влюблен без памяти, и она отвечала ему, казалось, тем же. Как-то они разломали куриную косточку. Есть такая игра «Помни — помню!». По-гречески ее называют «Ладос». Разломав косточку, ты не имеешь права ничего брать из рук партнера, не сказав «Помню! Помню!». Не скажешь — проиграл. Они разломали косточку. И она стала при нем расчесывать длинные великолепные черные волосы. Он смотрел на нее, как на картину, — нельзя выказать большее доверие, чем позволить мужчине присутствовать при туалете. И вдруг, усевшись к нему на колени, она протянула черепаховый гребешок: «Расчеши мне волосы, милый!»

Забыв обо всем на свете, он провел рукой по ее волосам, взял расческу.

Она вскочила с колен и, захлопав в ладоши, закричала: «Ладос! Ладос!» Расческа выпала из его рук и разбилась на мелкие кусочки… Казалось бы, наивная игра. Но было обмануто доверие. Он был так открыт в ту минуту, что любой толчок локтем, даже самый легкий, приходился прямо в сердце. Впрочем, он написал об этом стихи…

Если бы это было самым большим из ожидавших его разочарований! И все-таки он не смирился. Нет, любовь не компромисс — если она им стала, то перестала быть любовью. По крайней мере так это было для него. Но что он мог объяснить вот этим крестьянам? Что поняли бы они из его юношеских стихов о черепаховом гребешке? Да и вообще из его стихов о любви…

Назым обернулся. Посмотрел на застывших в почтительном молчании крестьянских парней.

— Да, так на чем мы остановились, Вели?

И Вели рассказал.

С тех пор как увидел ее у источника, глаз не мог сомкнуть. Решил, единственный выход — украсть. Сговорился с приятелем, позвал на помощь брата, и ночью вошли в ее дом. На ощупь нашли постель девушки, подняли и вынесли на улицу.

— Ах, черт, прямо так, спящую, и украли? — ужаснулся Назым.

— Прямо так, спящую, и украли. Бабушка ее проснулась. Но вместо того чтобы звать на помощь, стала творить молитву — верно, решила спросонья, что внучку утащили джинны…

Заткнули невесте рот платком и понесли в сады у деревни. Здесь, однако, все сложилось не так, как задумали. Приятель вдруг объявил, что девка — его. Началась драка. Пока они дрались, девица возьми и убеги. Приятель стал его душить, Вели схватился за нож…

Когда он ушел, Назым долго ходил по камере, пощипывал усы и бормотал: «Вот так рассказ… Нет, не понимаем мы крестьян. Мы — интеллигенты… Вот вам любовь!..»

Наконец увидел рисунок Ибрагима. Остановился.

— Молодец, подмастерье! Какое выражение лица! Рот искривлен печалью, а глаза сияют надеждой. По-моему, никто еще не сумел это так совместить. Как ты сумел?

— Не знаю.

— Вот те раз! Как же это не знаешь? Станешь мастером только тогда, когда будешь знать! Ты слышал, что рассказал Вели?

— Не только слышал, сам видел не раз, сам пережил!

— Ага! Сам пережил! Надо работать, не забывая себя, не отрицая… Пойдешь против себя — пропал. Ты ведь не каштановый орех. Тот, чтобы стать деревом, должен исчезнуть, изжить себя. А ты, наоборот, чтобы вырасти, должен себя найти, утвердить. Впрочем, хватит, ты вряд ли еще можешь меня понять!.. Хватит на сегодня.

Ибрагим приложил руку ко лбу. Попрощался. Вышел из камеры…

…Легко сказать — найти себя. Большинство людей живут на белом свете, даже не сознавая себя. Жизнь устроена так, что постоянно требует отказаться от себя — в пользу бога, государства, родины, идеи, родной деревни, общественного мнения. Потерять себя куда проще, чем, не утратив ни веры, ни родины, ни идеи, обрести себя, утвердить. И еще — нельзя обрести себя как личность раз и навсегда. Это как любовь — постоянный пожизненный труд. Сколько живешь, столько утверждаешь или теряешь себя — каждым своим поступком, в каждый миг…

Для него первым шагом к себе был, пожалуй, тот последний день двадцатого года, когда они встретились с Валей Нуреддином у Галатского моста в пивной «Дженьо».

Над городом стояла зимняя дымка. Воды Золотого Рога и Босфора были серы. Прохожие, шагавшие по мосту, зябко кутались в свои одежки. На Вале было старенькое коротенькое пальтишко коричневого цвета. Ботинки в заплатах. В одной руке — коричневый кожаный чемодан, в другой — портфель, доставшийся по наследству от покойного отца. Тощий, голодный юноша. Все имущество Назыма помещалось у него под мышкой — пара чистого белья, завернутая в газету, на голове — феска без кисточки, а на ногах — потертые полуботинки. Серое пальто с бархатным воротником. Зато в кармане позванивали денежки — он только что продал бинокль, подаренный дядей, единственную свою драгоценность.

Выпив по кружке пива, приятели поднялись в гору, миновали закованную в обручи колонну и зашли в отель «Махмудие», рядом с гробницей султана Махмуда. Здесь они провели свою последнюю ночь в Стамбуле…

…Перебраться в Анатолию к повстанцам, увидеть все своими собственными глазами они задумали с Валей еще летом. Жить в оккупированном Стамбуле стало невыносимо.

В тот день, когда Назым рассказывал своим товарищам о подвиге французского морского офицера и в бессильной ярости швырнул оземь феску, они встретились в кофейне у Закованной колонны с полицейским комиссаром. Этот комиссар был связан с кемалистским подпольем в Стамбуле. Он и приготовил теперь для них фальшивые документы. По ним Валя числился торговцем яйцами, а Назым — торговцем шерстью, оба отправлялись в Анатолию по торговым делам.

Деньги на дорогу они получили у некоего Шевки, который занимался зубоврачебной практикой неподалеку от вокзала Сиркеджи. Ни до, ни после никогда больше не встречали они этого человека.

Ранним утром 1 января 1921 года они подошли к пристани Сиркеджи. Утро было холодное, промозглое. У пристани стоял старенький пароходик под названием «Новый мир». Откуда им было знать, что этот крохотный пароход завезет их действительно в совсем иной мир. А может, если б знали, какой им предстоит путь, у них и недостало бы храбрости…

Вместе с ними бежали в Анатолию еще два поэта — Юсуф Зия и Фарук Нафыз. Оба были прославленными хеджеистами из салона Джеляля Сахира, оба старше их с Валей на несколько лет. У обоих, кроме желания участвовать в национально-освободительной борьбе, были свои личные причины, побуждавшие их торопиться с отъездом.

Все четверо поднялись на палубу. Провожала небольшая группа знакомых, среди них — полицейский комиссар. Прежде чем распрощаться с беглецами, он отозвал их в сторонку:

— Я должен вас огорчить. Есть опасность, что патруль, оккупантов, проверяющий суда на траверсе Девичьей башни, вас задержит. Хоть вы и значитесь торговцами, у вас слишком интеллигентный вид. Если выяснится, что вы едете к повстанцам, вы подведете полицейских, работающих на национальное движение, и сами окажетесь в «Арапьянхане». Прошу вас поэтому, как только пароход подойдет к Девичьей башне, хорошенько спрячьтесь среди груза на носовой палубе…

«Арапьянхан» — о нем ходили страшные слухи — был политической тюрьмой.

Тоскливый гудок возвестил об отплытии. Дома, стоявшие у самой воды, Галатский мост, султанский дворец Топкапы на мысу стали медленно отступать назад, уменьшаясь, как в перевернутом бинокле. А справа на скале, торчащей из воды ближе к азиатскому берегу, все вырастая, приближалась Девичья башня. В древности на этой скале помещалась стража, собиравшая подать со всех судов, проходивших Босфор. Отсюда византийцы натягивали через пролив цепи, преграждавшие путь вражеским судам. А теперь здесь стояла застава интервентов, досматривавшая суда, идущие через Босфор в Черное море и обратно.

От башни отделился катер с солдатами. Четыре турецких поэта, стараясь не привлекать внимания и в то же время сохранить достоинство, вышли на носовую палубу, нашли укрытие среди тюков с шерстью и кип хлопка.

Лежа лицом вниз среди кип, Назым вспоминал события последних месяцев, приведшие его сюда, на эту сырую трясущуюся палубу.

Он снова влюбился. В дочь одного из издателей «младотурецкой» газеты «Танин», но она вместе с семьей перебралась в Анатолию. Это была одна из причин, заставившая его поторопиться, иначе легко было потерять ее след. Но главной причиной были стихи. Юсуф Зия, знакомый ему по салону Джеляля Сахира, заведовал литературным отделом в газете «Алемдар». Газетка была холуйская. Каждый номер ее открывался славословиями падишаху, предавшему национально-освободительное движение, и проклятиями повстанцам. Проклятий Юсуф Зия не писал, но за оду в честь падишаха получил орден. Теперь он волновался, не осудят ли его националисты, сторонники Мустафы Кемаля за этот орден, хоть он немало сделал, чтоб обелить себя в их глазах. Взять, к примеру, последние стихи Назыма. Ни одна газета их бы не напечатала, а он напечатал.

В последние месяцы Назым стал ярым националистом. Писал стихи, в которых уверял, что «под копытами каждого нашего коня, поднятого на дыбы, собачьей смертью околеют тысячи взбунтовавшихся рабов». Под взбунтовавшимися рабами имелись в виду греки, которые были некогда рабами Османской империи, а теперь по приказу англичан вели наступление на Анкару. В другом стихотворении, «Путник, если ты идешь на Восток», Назым писал о «сердцах, пылающих сочувствием», «о солнце победы, что непременно взойдет в седых подпирающих небо горах». Для него были священными «внезапно рухнувшие развалины» Империи и огонь национально-освободительной войны виделся «стрельбой из-за розовых кустов».

Национально-освободительная война представлялась Назыму в образах народных сказок и легенд. Тут, понятно, сыграла свою роль и необходимость скрыть мысль от цензуры, но попроси его написать иначе, достоверней, в те дни он все равно не сумел бы иначе.

Наибольшее впечатление на патриотически настроенную публику произвело его стихотворение «Пленник сорока разбойников», которое Юсуф Зия тоже напечатал в «Алемдаре». «Пленник сорока разбойников» — так аллегорически изобразил поэт Турцию в плену империалистических держав. Разбойники отрубили одну руку пленнику, то есть европейскую часть Империи. Теперь они кричали палачу:

Это уже звучало как призыв к восстанию. Оккупационные власти всполошились. Как случилось, спрашивали они султанское правительство, что подобные стихи могли появиться в проправительственной газете?..

На палубе совсем рядом послышались шаги. Кованые сапоги гулко стучали по железу. Назым затаился…

Юсуф Зия оправдывался тем, что не увидел, дескать, никакой политической аллегории. Но вряд ли ему удалось бы убедить в своей наивности английскую контрразведку, если бы она решила им заняться. Самое время было исчезнуть вместе с молодым автором стихов из Стамбула…

Шаги на палубе медленно удалились. Под бортом затарахтел мотор. Очевидно, патруль ничего не обнаружил и благополучно отвалил от судна…

После опубликования «Пленника» Назым, вообще мало бывавший дома, совсем перестал там появляться. Не скоро, теперь узнают родные, что он бежал в Анатолию: почта ходила долго и нерегулярно. Впрочем, Валя сообщил обо всем своим. И через несколько дней они, быть может, уведомят Хикмета-бея, где его непокорный сын… Пока же он сам еще не знал, куда едет и что с ним будет. Доберутся до Анкары, а там будет видно. В Анатолии, о которой они только и слышали как о прекрасной обетованной земле, они по крайней мере будут свободны…

Палуба уже давно тряслась крупной дрожью. Судовая машина крутилась на полных оборотах.

Выждав еще какое-то время, Назым вылез из укрытия. Поправил феску, отряхнул пальто. И поднялся в салон. Остальные поэты уже были там.

В тесном четырехугольном салоне, пропахшем плесенью и гнилыми досками, были еще пассажиры. Они не знали друг друга, но было видно, что едут, как и поэты, отнюдь не по тем делам, которые значились в документах, а может быть, и под вымышленными фамилиями. Здесь были и молодые люди, только что окончившие лицей. И, судя по тому, как неловко сидела на них гражданская одежда, бывшие офицеры и военные чиновники, оставшиеся в Стамбуле не у дел, — армия демобилизовалась. В общем молчаливая и странная публика.

Пароходик на ходу напоминал утюг, плоский, широкий, разжигаемый углем утюг.

Со слезами смотрели они на удаляющийся город, игольчатые минареты, свинцовые купола мечетей, весь город целиком. Увидят ли его когда-нибудь еще?..

Первая стоянка была на следующий день в Зонгулдаке. Как только пароход бросил якорь, с берега к нему поплыли разукрашенные как невесты, лодки. Что это значило? Быть может, с ними вместе ехала инкогнито какая-нибудь влиятельная персона?

С лодок на борт поднялись молодые люди и осведомились, где тут четыре поэта-хеджеиста. Значит, об их прибытии здесь были оповещены. С превеликими почестями поэтов доставили на берег. В открытом кафе закатили в их честь банкет, заставили читать патриотические стихи. И таким же порядком снова вернули на борт.

Поэтам встреча пришлась по душе. Они решили, что теперь их будут так встречать на каждой стоянке.

Ночью поднялась буря. И не утихала больше суток.

Они прибыли в Инеболу через семьдесят часов. Отсюда шел прямой путь на Анкару. Лодки на рейде то подскакивали до самой палубы, то проваливались глубоко в пропасть.

Их никто не встречал. Четверо поэтов решили, что встречающим помешал выйти в море шторм.

По неписаной традиции каждый приезжавший из плененного Стамбула опускался на Колени и целовал землю Анатолии, как руку матери. Юсуф Зия напомнил об этом еще в Зонгулдаке. И они уже там поцеловали свободную землю родины. Но в Инеболу все остальные спутники распростерлись на земле, и поэты последовали их примеру.

Назым и Валя, обнявшись с огромным куском скалы, облобызали холодный камень. Они готовы были целовать здесь, в Анатолии, любую пядь земли. Благословенный край, райская обитель, колыбель турецкой нации — вот какой представлялась им Анатолия из Стамбула.

Не успели они подняться на ноги, как перед ними возникли фигуры в штатском.

— Пожалуйте в участок!

Полицейский комиссар приказал раскрыть чемоданы. На четверых у них был один портфель и два чемодана. Один — У Вали, другой — у Юсуфа. У Назыма — сверток с бельем, У Фарука — старое одеяло.

Комиссар с помощником дотошно осмотрели каждую тряпку. Приказали вывернуть карманы. Юсуф, рассердившись, спросил:

— Может, и ботинки снять?!

— Снимай ботинки. И носки тоже! — приказал комиссар. Странная встреча. Их продержали в участке четыре часа…

В быстро наступившей вечерней тьме, заполнившей тюрьму, раздался крик. Назым прислушался, застыв на месте. Крик прозвучал снова.

Он подбежал к решеткам. Здесь, у лазаретного окна, крик был слышен отчетливей. Невыносимый крик боли.

Избивают Пытыра! Неделю назад Пытыр вместе с двумя соседями по камере, перепилив решетки, бежал из тюрьмы. Один был пойман на пятый день. Прыгая с тюремной стены, он сломал ногу и четверо суток пролежал у самой тюрьмы на бахче, пока его там не нашел садовник. Второго поймали в соседней деревне. А Пытыра искали целую неделю. Жандармы окружили его родную деревню и никого из нее не выпускали: «Пока не выдадите беглеца, будете сидеть по домам!» Но у крестьян были поля, посевы — еще неделя, и урожай погиб.

Жена Пытыра вышла на холм.

— Пытыр! Сдавайся! Я буду носить тебе передачи! Сдавайся, Пытыр! — прокричала она на все четыре стороны.

Слышал ее Пытыр или нет, но на следующее утро он явился в бурсскую прокуратуру. Не в жандармерию, а в прокуратуру. В присутствии прокурора и юристов жандармы не осмелятся вымещать на нем злобу.

Днем закованного в кандалы Пытыра доставили в тюрьму. И вот теперь этот крик!

Назым, сотрясая решетки, закричал:

— Чего вы ждете! Бьют вашего брата! Вы что, не слышите!.. Спасайте его!

Сотни заключенных, смотревших на майдан через решетки, угрожающе зашумели. Тюрьма загудела, как потревоженный улей. В первом отделении надзиратель не удержал двери, и арестанты выбежали из коридора на майдан, раскрыли двери других отделений. Толпа заполнила внутренний дворик.

Явился начальник.

— Разойтись! Разойтись по камерам, вам говорят! Арестанты не шелохнулись.

Начальник скрылся и вскоре вернулся вместе с прокурором. За их спинами при свете фонаря поблескивал двойной ряд жандармских штыков.

— Разойтись!.. Кто вас взбунтовал! Ясно, это не ваша вина! Виноваты подстрекатели. Немедленно разойтись по камерам, иначе худо будет!

Арестанты стали медленно расходиться. Лишь Ибрагим по-прежнему стоял не шелохнувшись и глядел в лицо прокурору.

— Чего встали?! — обернулся прокурор к жандармам. — Взять его!

Ибрагима схватили и бросили в карцер. За подстрекательство к бунту. Прокурор приказал неделю держать его в темном шкафу на одной воде.

Назым — он лежал в лазарете — узнал об этом лишь на третий день. И тут же побежал к начальнику тюрьмы.

— Войдите!

Увидев Назыма Хикмета, взволнованного до чрезвычайности, Тахсин-бей встал с кресла.

— Заходи, маэстро! Заходи! Что тебе угодно?

— В чем провинился Ибрагим? За что вы его бросили в карцер?!

— Известно, эфенди, приказ прокуратуры. Дисциплинарное взыскание.

— За что взыскание? Что он сделал?

— Подстрекал к бунту, эфенди. Три дня назад…

— Господин начальник, это я крикнул: «Бьют вашего товарища!» Посадите и меня в карцер! И меня тоже!

Назым говорил так, словно не он был заключенный, а Тахсин-бей. Но Тахсин-бей не рассердился. Напротив.

— Тебя? Нет, не посажу! — проговорил он. — Ты в чем виноват?! Лучше уж я себя посажу! Себя!

Вместе с Назымом спустился во двор. Приказал надзирателям открыть карцер.

Сначала отперли одну дверь. За ней — вторую. В темноте блеснули два пылающих, как у кошки, глаза.

— Выходи!

В карцере нельзя было ни встать, ни сесть. Он был узкий, как ящик, как гроб. Ибрагим наклонил голову. С трудом сделал шаг вперед.

Назым с болью смотрел, как подмастерье напрягал последние силы, чтобы не упасть на бетонный пол.

— Ты не виноват! — сказал он. — Вина моя! Начальник тюрьмы с уважением поглядел на Назыма.

— Нет, эфенди, это не твоя, а моя вина!.. Ибрагим не предал ни товарищей, ни себя. Не изменил себе той ночью…

А у Назыма тогда, в Инеболу, было странное чувство, будто он не сдержал данного им слова, не помог друзьям, бросил их в беде. Он считал себя подлецом.

Прислонившись спиной к перевернутому рыбацкому баркасу, Назым и Валя с тяжелым сердцем глядели на пароход, поднимавший якорь. На этом пароходе обратно в Стамбул отправляли Юсуфа и Фарука, знаменитых поэтов-хаджеистов. Как им сказал полицейский комиссар, анкарские власти сочли их не заслуживающими доверия. Но почему? Почему?

Собственно, если б не Юсуф, стихи Назыма не увидели бы света в Стамбуле. Да и связал их с кемалистским подпольем тоже он. Положим, он получил орден от падишаха… Ну, а Фарук? Тот никаких орденов не получал и бежал скорей всего от долгов, в которых завяз по уши. Интересно, если бы Назыма с Валей отправили обратно, заступились бы за них Юсуф и Фарук? Да что они могли бы сделать?..

Вернувшись в отель, они услыхали, что всех отправляемых в Стамбул утопят в Черном море. И бросились обратно к комиссару.

— Успокойтесь, господа! Ваши друзья благополучно доберутся до семи стамбульских холмов, — промолвил тот с брезгливой ухмылкой.

Он оказался прав. Юсуф и Фарук благополучно вернулись в Стамбул. После победы республики вместе выпускали юмористический журнал. Писали стихи. Стали состоятельными людьми, депутатами меджлиса.

— Вы явились весьма кстати, — продолжал комиссар после паузы. — Вот вам по сто лир харчевых на дорогу.

Откуда взялись эти сто лир, они узнали лишь после прибытия в Анкару. Министром внутренних дел в правительстве Мустафы Кемаля был тогда Аднан-бей. Он и его жена Халиде Эдиб (та самая писательница, речь которой они слышали несколько месяцев назад на площади Султана Ахмеда) знали молодых поэтов по стихам. По их ходатайству управление печати в Анкаре и выслало молодым националистам по сто лир. Всем остальным, прибывшим в Инеболу, выдали по десять. Но об этом они тоже узнали гораздо позднее.

Полицейский комиссар не спускал с них внимательных, настороженных глаз, словно старался что-то поймать на их лицах. И оба они почувствовали стыд, смешанный с отвращением, — то ли потому, что не привыкли ни от кого получать деньги за здорово живешь, то ли потому, что полицейский их в чем-то подозревал. Они еще не знали тогда, что подозревать каждого встречного может быть особой профессией.

Комиссар был не простым полицейским, а резидентом контрразведки Айн-Пэ.

Смущенные, подавленные, они отправились к пристани. Отошли в сторонку, прислонились спиной к перевернутому рыбацкому баркасу и долго с тяжелым сердцем глядели вслед удалявшемуся пароходу.

Они прожили вчетвером в Инеболу дней десять. Обычно проводили время в кофейне, где собирались местные интеллигенты и такие же, как они сами, беглецы из Стамбула. Изучали газеты, обсуждали новости. Их часто просили читать стихи.

Назым пользовался самым большим успехом. Его стихи отвечали националистическим настроениям, овладевшим умами образованных людей.

Но в тот день, когда Юсуфа и Зию отправили обратно, им не хотелось сюда являться: было стыдно смотреть людям в глаза. Что они скажут, если их спросят: «А где ваши товарищи?»

К вечеру поднялся ветер. Мокрый снег пополам с дождем бил в окна. Стены гостиницы, где они вчетвером занимали комнатку, дрожали под напором штормовых зарядов. Здесь было пусто, тоскливо и холодно.

Они снова вышли на улицу. Не зная, куда деваться, вернулись к пристани, заглянули еще в одну кофейню, где тоже собирались беглецы, но другие.

Сегодня, когда их осталось двое, они испытывали потребность в каком-то ином обществе. Кофейня у пристани была местом сбора мастеровых и бывших унтер-офицеров, служивших и работавших во время войны в Германии. Верховодил ими мастер Садык, небольшого роста, с пышными усами и неизменным красным шарфом на шее. По словам Садыка, его род восходил к средневековой секте мастеровых «ахи». Эта секта основала в Анатолии свое государство, где были обобществлены земли, имущество — «все — кроме женщин». Поэтому Мастер взял себе прозвище Ахи.

— А, молодые поэты, добро пожаловать! Заходите, заходите! — приветствовала их честная компания.

После первой чашечки кофе Садык Ахи завел речь о призвании поэта. По его мнению, истинный поэт должен говорить от имени угнетенных масс. Для юноши с темпераментом Назыма нет большего счастья, чем участвовать в борьбе с притеснителями. Так делали ахи, а ныне — коммунисты.

— Отлично, Садык, но что общего между ахи и коммунистами? — спросил Назым.

Садык усмехнулся в усы и, наклонившись к товарищам, пересказал им вопрос Назыма. Те захохотали:

— Ах, невежды, невежды!

— Об этом поговорим потом, не здесь! — отсмеявшись, сказал Садык.

Его тактика оказалась верной. Таинственность, с которой Садык излагал свои взгляды, словно и впрямь то были тайны секты, заинтриговала молодых поэтов. Их любопытство было естественным. В Стамбуле они стучались во все двери, познакомились со всеми идеями, имевшими хождение среди тогдашней столичной интеллигенции, стали националистами. Отправка товарищей в Стамбул поколебала их веру в национальное единство. Может, Садык Ахи знает то, что им необходимо знать?

Садык Ахи и его товарищи знали, конечно, больше Назыма. Они были свидетелями и участниками германской революции. И стали первыми учителями Назыма, открывшими ему путь к пониманию движущих сил истории. В группе Садыка Ахи были и будущие основатели Турецкой компартии, и социалисты, и просто люди, которых классовое чутье влекло к коммунизму.

С этого дня молодые поэты проводили в этой компании все свои дни. Садык и его приятели жили не в гостинице, а в частном доме, одиноко возвышавшемся на окраине за каменным мостом через реку. В комнате турецких «спартаковцев», вся меблировка которой состояла из стола и расставленных вокруг него складных кроватей, они впервые услышали о Карле Либкнехте и Розе Люксембург.

Садык Ахи упоминал имена Маркса, Энгельса, Каутского. Поэты слышали их первый раз в жизни. «Ах, невежды, невежды!» — смеялись над ними товарищи Садыка. «Невежды» стало чуть ли не их прозвищем, сменив обычное до сих пор обращение «господа молодые поэты».

Здесь, в Инеболу, Назым узнал, что в конце мировой войны в турецком земляческом клубе на Кантштрассе в Берлине произошел раскол между турецкими националистами и социалистами. Этот раскол разделил на два враждебных лагеря и: пароход, на котором после войны турецкие подданные возвращались из Гамбурга.

Как величайшую тайну Садык сообщил им, что не личности делают историю и определяет ее не борьба народов, а борьба классов.

Каких таких классов? Эксплуататоров и эксплуатируемых, рабов и рабовладельцев, а в Турции — помещиков, деревенских и городских богатеев и бедноты — рабочих и крестьян.

В самом деле? А они до сих пор и не замечали. Если это верно, то и весь их пламенный национализм оказывался иллюзией. Быть не могло!

Чтобы мысли, зароненные Садыком Ахи, стали для них убедительными, нужно было увидеть Анатолию. Впрочем, и этого оказалось недостаточно — марксизм не отмычка, а ключ. И притом открывающий дверь изнутри, а не снаружи…

Зима перекрыла все дороги, в горах снег лег по колено. Но оставаться в Инеболу больше не было терпения. «Спартаковцы» успели нанять повозку и уехать в Анкару до снега. К тому же в Анкаре Назыма и Валю ждали в управлении печати. Что им там поручат, они не знали, но были уверены, что для поэтов дело найдется. У Назыма был семейный опыт по этой части — его отец Хикмет-бей служил после «младотурецкой» революции начальником управления печати.

Наконец отыскался проводник — погонщик мулов из Кастамону, взявшийся проводить их через перевал. Они снарядились в один день: купили на базаре чувяки, которые должны были заменить рваные городские ботинки. Чувяки эти застегивались у голени на ремешок, чтоб не сползали; а чтоб они не протерлись, на них надевали галоши. Приобрели галифе армейского образца вместо штатских брюк. и теплые шерстяные носки.

Валя еще в Стамбуле сменил феску на черную папаху, как у Мустафы Кемаля, — она была знаком националистов. А Назым все еще ходил в своей знаменитой феске без кисточки, выглядевшей здесь двусмысленно — и от старого-де отстал, и к новому не прибился. В одной из лавок они увидели высокую папаху — не черную, а серую, напоминавшую клобуки дервишей Мевлеви. Папаху украшала красная суконная Полоска, как у сибирских красных партизан, и золоченая Тесьма. Назым стукнул по ней кулаком, вмял красную полоску, Чтоб едва виднелась, и насадил на голову. Вид у него был теперь вполне импозантный…

За год до смерти Валя Нуреддин показал мне фотографию: На ней были запечатлены два молодых человека в папахах. Их улыбающиеся ясные глаза глядели на мир, еще не ведая а том, что ждет их впереди. Один — тощий, изможденный, другой — высокий, круглолицый, с лихим чубом, выбившимся на лоб, курчавыми баками, но без усов. Перед выходом из Инеболу они зашли к фотографу.

В двадцатых числах января 1921 года тронулись в путь — впереди погонщик и мул, на которого было погружено все их имущество. За ними Назым и Валя, а позади еще человек десять — бывшие учителя, а затем офицеры султанской армии, сражавшиеся в Палестине, при Дарданеллах и в Галиции, вернувшиеся из английского, французского и даже индийского плена.

На перевале остановились передохнуть. Назым оглянулся на город, на: расстилавшееся внизу море. Потом обернулся в сторону Анатолии и простер руки.

— Вот она, Анатолия, благословенная земля, краше ее нет края на свете!

Спутники промолчали. Лишь погонщик встал и, хлестнув мула, проворчал:

— Дех, скотина неразумная!

Назым переглянулся с Валей. Обоим почему-то стало неловко.

На первой ночевке они записали в свою общую поэтическую тетрадь стихотворение «Дорожная песня».

Написанное с теми же рифмами и тем же размером, что стихи Назыма «Мевляна», оно отвечало их теперешнему настроению. Первую строфу сочинил Назым, вторую — Валя…

Они поняли причину минутной неловкости, которая охватила их на перевале, лишь когда прошли пешком до Анкары. Увидели крестьян, для которых Мустафа Кемаль, падишах, святой Али и сам аллах слились в одно лицо, — крестьян, одетых бедней, чем стамбульские нищие. Когда вошли в деревню, даже не заметив, что вошли в нее, — здесь жили под землей. Когда послушали скрип крестьянских арб, стоявший, как стон, над всей Анатолией, поглядели на настоящих, а не книжных крестьянок. Лишь тогда они поняли, как нелепы были их представления об Анатолии…

Ибрагим Балабан, тот знал Анатолию не по книгам. Ему повезло: его учитель был не чета Садыку Ахи. И главное, не напускал на себя вид обладателя истины, скрытой от остальных. Он вел его не в секту, а к самому себе, чтоб Ибрагим скорее осознал свое место в мире.