"Четверо из России" - читать интересную книгу автора (Клепов Василий Степанович)

ДОПРОС

Когда мы с Димкой вернулись в амбар, наш «больной» вынырнул из-под отвернутой половицы:

– Димка, иди помоги!

Оказалось, Левка не дремал. Когда его после расправы с собакой отвели в амбар, он полез под пол и стал делать подкоп. Ему удалось прорыть довольно большую дыру, и когда уже сверху стал виден свет, Большое Ухо уперся в какую-то доску, которая мешала выбраться наружу.

– Пойдем посмотрим, какой у тебя подкоп, – и мы полезли за Левкой.

Димка уперся плечом в доску, и с большим трудом ее удалось отодвинуть. Мы выбрались наружу и очутились в малиннике. Недалеко от нас копался глухонемой.

Мы быстро нырнули снова в амбар, прикрыли доску и Левка усмехнулся.

– Теперь нам ничего не страшно. В случае нужды улизнем…

Мы улеглись на соломе, и Левка принялся рассказывать, как ехал с поля и велел Карлу служить себе. Все это было смешно, но… Вряд ли баронесса спустит такую дерзость.

– Помните, где вы находитесь! – объявил я ребятам. – Баронесса…

– Не пугай, – огрызнулся Левка. – Все равно ползать на брюхе не буду!

– Ты, Молокоед, собираешься сделаться верноподданным Гитлера? – ошарашил меня Димка.

– Недаром его сегодня хвалили… Учитесь, сказал Камелькранц, вон у того хорошего мальчика!

– А мне такая похвала хуже зуботычины!

Я думал, хоть Димка меня поймет – ведь он из нас троих всегда отличался трезвым взглядом на жизнь, но и Дубленая Кожа неожиданно встал на сторону Большого Уха:

– На этот счет очень хорошо выразился один великий русский поэт. Настоящий борец за свое дело не должен считаться с мнением врага. Потому что…

В общем, получалось так, что я вроде начал подхалимствовать перед Камелькранцем. И я никак не мог объяснить ребятам, что похвала Камелькранца относится вовсе не ко мне, что это Сигизмунд и Юзеф хотели избавить меня от наказания и помогли выкапывать картошку.

– Так что же, я, по-вашему, предатель, да?

Во мне все так и кипело.

– Предатель не предатель, – проговорил Димка, – но и советского в тебе маловато, Молокоед.

– Ну тогда пусть Левка скажет: советский я или нет…

– Вроде был и советский, – откликнулся Левка.

– Когда в золотоискателей играли, – ехидно усмехнулся Дубленая Кожа.

– Ну, Димка, – прищурился я. – Никогда не думал, что ты от одной зуботычины Камелькранца рассудок потеряешь.

– А я не думал, что ты от одной похвалы фашистским ударником заделаешься.

Мне было обидно до слез. Я отвернулся к стене и стал смотреть сквозь щель во двор. Скоро ребята уснули. А я лежал не смыкая глаз.

Из-за крыши сарая выбралась на небо огромная круглая луна, и мне почему-то вспомнилась ночь в Золотой Долине и старикашка Паппенгейм, стоящий против нашего костра. Я уже стал погружаться в сон, как вдруг увидел его. Он стоял посреди двора и, как тогда, прислушивался, поворачивая голову будто сыч то в одну, то в другую сторону. Я протер глаза, думая, что вижу все это во сне, но Паппенгейм не исчезал. Наоборот, он шевелился, повернувшись ко мне боком, и только тут я рассмотрел у маленького человечка горб. Фу ты, чёрт, это же Верблюжий Венок!

Горбун медленно прохаживался по двору, а потом, словно набравшись мужества, решительно подошел к польскому бараку и тихонько открыл дверь. Оттуда выскользнул кто-то небольшого роста и направился с управляющим к калитке.

Все эти ночные похождения горбуна мне показались странными, но еще более я удивился, узнав в маленьком человечке Франца. Горбун дал Францу велосипед и выпустил в калитку.

Что все это значит? Какие у Камелькранца дела с невольником-поляком? Не может быть, чтобы сам управляющий помогал ему удрать из неволи!

Горбун прикрыл калитку, сел на ступеньку барского крыльца и стал курить свою трубочку. На крыльце появилось что-то белое, как привидение.

– Уехал? – спросил сиплый голос, и я догадался, что во двор вышла наша мучительница.

– Уехал, – ответил невесело Камелькранц. – Но напрасно ты затеяла вое это, Марта… Ничего страшного не было… А теперь мы потеряем несколько работников…

– А ты хочешь, чтобы мы потеряли всех? – со злобой проговорила баронесса. – У нас все поляки побегут, если поощрять этих молокососов. Черт с ними, мне остальные дороже.

– Тебе легко так говорить, Марта. А где я возьму людей, чтобы убирать урожай?

– Если тебе трудно, так и скажи, – обрезала баронесса. – Тогда я буду искать другого управляющего.

Она хлопнула дверью и ушла, а Камелькранц остался сидеть на крыльце.

«Что же он сидит здесь?» – думал я.

Горбун вдруг вскочил, прислушался и бросился открывать калитку. В нее немедленно прошмыгнул Франц и, приставив велосипед к стенке, что-то сказал Камелькранцу и бесшумно исчез в польском бараке.

Минут через двадцать или тридцать на улице послышался шум машин, и в ворота громко начали стучать. Опять во дворе появился Верблюжий Венок:

– Кто там?

С улицы что-то ответили. Горбун открыл ворота, и в них въехали два мотоцикла, а за ними вползла, осветив фарами весь двор, длинная автомашина.

Черный человек в огромной фуражке, пошептавшись с Камелькранцем, направился к нашему амбару. Луч света от фар упал на его рукав, на котором отчетливо выделялось изображение черепа и скрещенных костей.

– Ребята, гестаповцы! – крикнул я.

Камелькранц уже открывал двери. Меня ослепил свет электрического фонарика. Незнакомый скрипучий голос недоуменно спрашивал:

– Такие молокососы?

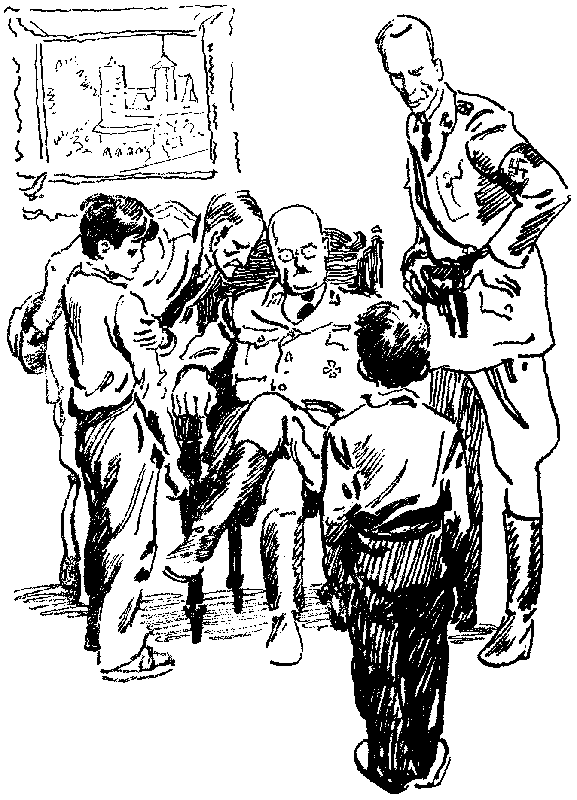

Нас подняли и повели в замок. Моих товарищей оставили в прихожей, а меня втолкнули в дверь, прикрытую портьерой. Я очутился в богато обставленной комнате, которая, видимо, была чьим-то кабинетом. За письменным столом сидел в кресле совершенно лысый немец в золотом пенсне, с усиками щеточкой, как у Гитлера, и рассматривал фотографию, вставленную в резную рамку.

– Кто это? – спрашивал он у Камелькранца.

– Сын баронессы, лейтенант Рудольф Фогель.

Горбун так низко склонился, что маленький человечек, сидевший у него на спине, скатился к самой шее.

– Хороший офицер! – одобрил гестаповец.

– Фогель! – с ударением сказал Камелькранц.

– Да, барон, – словно завидуя, произнес гестаповец. – Это его кабинет?

– Его… Мы оставили здесь все так, как было в день отъезда Рудольфа.

Я невольно оглядел комнату. На стенах, покрытых красивыми коврами, висели ружья, пистолеты, кинжалы и охотничьи трофеи – рога и чучела. А меня больше всего интересовала карта, занимавшая большую часть одной из стен. На ней ломаной линией сверху вниз тянулись синие флажки. В центре они подходили почти к Москве, и я понял, что молодой барон был в последний раз дома еще позапрошлой осенью.

«Все оставили, как было, – подумал я, усмехнувшись про себя. – На карте осталось, как было, а на фронте уже по-другому…»

В дверь вошел высокий, тощий лейтенант и, щелкнув каблуками, доложил сидевшему за столом:

– Поляки здесь, господин капитан… Прикажите ввести?

– Обождите… Присаживайтесь к столу, Клюге… Допросим сначала этого, – кивнул немец на меня.

«Чего они хотят?» – думал я, а у самого по спине побежали мурашки. Конечно, я уже знал, что значит разговор с гестаповцами. Не то чтобы я испугался их… Я боялся одного: как бы не выдать какой-нибудь тайны, если меня начнут допрашивать под пытками. Я вспомнил нашу пионерскую клятву, которую мы читали совсем недавно, и почти успокоился.

– Трусите, молодой человек? – усмехнулся гестаповец, вытирая о платок пенсне.

– А что мне трусить? – спокойно проговорил я. – Я не сделал ничего такого, чтобы вас бояться…

– О, любопытно! рассмеялся капитан, обнажая в улыбке два золотых зуба. – Ты, верно, думаешь, что мы не знаем, какой ты фрукт?

К моему удивлению, гестаповец начал говорить о том, что я устроил в поле митинг, на котором докладывал о победах Красной Армян и агитировал против немцев. Только тут я подумал, что, пожалуй, и в самом деле, встреча с батраками в поле походила на митинг, и даже обрадовался: узнали бы в Острогорске, чем я занимаюсь в фашистском тылу!

– Ты думаешь, у нас можно митинговать, как в России? – язвительно спрашивал капитан. – Ты очень ошибаешься!

– Ни в чем не ошибаюсь, – отвечал я, удивляясь своему спокойствию. – Вот вы действительно ошибаетесь.

– Это как понимать?

– Митинга я не устраивал… Митинга вообще не было…

– А что было? – впился в меня маленькими голубыми глазками Клюге.

– Ничего особенного, – сказал я, решив корчить из себя дурачка. – Просто меня спросили, откуда мы, я ответил, что из России. Потом мне задавали разные вопросы и я отвечал. Вот и все.

– Какие были другие вопросы? – спросили враз оба гестаповца.

– Вопросы? – я сделал вид, что вспоминаю, а сам думал, что немцы, видно, уже знают о событиях в поле. Я решил, что будет лучше, если я прикинусь искренним и сказал: – Вопросы были такие…

Моя откровенность подействовала. Капитан кивал мне, но Клюге хмурился и неодобрительно посматривал на своего начальника. Не успел я замолчать, как лейтенант опять вонзил в меня маленькие глазки.

– Кто задавал вопросы?

– Не знаю, – пожал я плечами. – Я вообще здесь пока никого не знаю…

– А можешь узнать, если мы тебе их покажем?

– Не знаю. Можно попробовать.

Клюге вышел в коридор, и я понял, что сейчас начнется самое главное. Они требуют от меня, чтобы я указал тех, кто с таким восторгом слушал мои слова о нашей Родине и Москве. Но, нет, я не буду доносчиком! Даже под пытками я не узнаю ни одного из поляков!

Первым ввели Зарембу.

– Он? – спросил Клюге.

Я взглянул на поляка, и наши взгляды встретились.

Мне показалось, что на бритом лице Зарембы промелькнуло не то презренье, не то жалость.

– Не знаю, – ответил я.

Вдруг Клюге ударил меня по лицу. Страшная боль чуть не заставила меня взвыть. Было такое ощущение, что челюсть у меня перекосилась, и я схватился за нее.

– Он?

Я сплюнул на ковер кровь и покачал головой. В черных глазах Зарембы засветилось восхищение. В тот же миг Клюге сильным движением ударил мне в переносицу, у меня завертелось перед глазами, и я рухнул на ковер.

Очнулся я оттого, что капитан выплеснул мне в лицо стакан холодной воды. Его пустой взгляд оживился, и он, ощерясь, спросил:

– Ну как узнаешь?

Я молчал. Тогда Клюге хотел ударить меня ногой.

– Господин капитан! – прикрыл я лицо локтем. – Он убьет меня еще до того, как я смогу вам что-нибудь сказать.

Гестаповец весело расхохотался.

– Ты прав, унтерменш! Сядь, Клюге! У тебя – никакого знания детской психологии! Почему именно ты стал отвечать на вопросы? – повернулся капитан ко мне.

– Потому что лучше других знаю немецкий язык.

– Язык врага? – отчеканивая каждое слово, повторил мои слова гестаповец. – Так, кажется, ты говорил?

– Говорил! – смело ответил я и, сделав наивные глаза, посмотрел на капитана. – Но ведь это же правда. Ведь вы с нами воюете?

Капитан даже хлопнул себя по ляжкам.

– Черт возьми, Клюге, этот маленький унтерменш мне определенно нравится!

|

В кабинет втолкнули Левку. Он сделал руки по швам и отрапортовал:

– По вашему вызову Лев Гомзин явился!

На Левкином лице было столько серьезности и подобострастия, что даже я не мог понять: дурачит гестаповцев Большое Ухо или докладывает всерьез. Капитан посмотрел на Левку с изумлением:

– Это еще что за оболтус?

Клюге нагнулся к его уху.

– А, – понимающе улыбнулся капитан и приказал: – Подойди сюда! Покажи руки!

Левка протянул плохо разгибающиеся ладони. Гестаповец даже брезгливо сморщился: до того они были грязные. (Большое Ухо рылся под амбаром!)

– Что ты делал сегодня в поле?

– Строил Великую Германию, – выпучив глазищи, гаркнул Левка.

– Что-о? – в изумлении протянул гестаповец.

– Мы только за этим сюда и ехали, – пустился в объяснения Большое Ухо. – Так нам говорил обер-лей-тенант, который стоял у нас на квартире. Честное слово! Вот хоть Ваську спросите!

– Вон оно что, – издевательски улыбнулся капитан. – А ну, покажи свою больную ногу…

– Что вас всех интересуют мои конечности? – пробурчал Левка, поднимая штанину.

– Смотри, как бы нас не заинтересовал твой язык! – вспылил багровея Клюге.

– Могу показать и язык, мне не жалко, – добродушно ответил Левка.

Нога у Левки все еще была припухшей, притом на ней красовалась настоящая повязка. Немцы переглянулись, Клюге с недоумением и плохо скрытой досадой пожал плечами.

Нам велели выйти вон.

В коридоре Левка подошел ко мне. В его огромных, черных глазах прыгали хорошо знакомые мне бесенята.

И вдруг бесенята исчезли, я увидел в Левкиных глазах сочувствие.

– Тебя что, били, Вася?

Я прислонил тыльную сторону ладони ко рту и увидел на ней красное пятно.

– Ерунда! – сплюнул я на ковер. – Чуть-чуть по роже съездил меня этот Клюге.

Но в дверях возник Клюге, громко прокричал:

– Кошедубофф!

Димка скрылся за дверью. Не знаю, долго мы сидели или нет, но вдруг услышали страшный крик.

Вам приходилось слышать, как стонет в зубном кабинете человек, которому дергают зуб? Сейчас так же стонал и кричал Димка.

Я бросился к двери, толкнул ее… Фашистский капитан был уже не тем добрым капитаном, который поощрял меня к откровенным высказываниям. Он держал Димку за руку и что есть силы выворачивал ее.

Димка со страшно перекосившимся лицом, присев от боли, твердил:

– Не имеете права! Не имеете права!

Я не выдержал, закричал:

– Что вы делаете?

Клюге подскочил ко мне, выпихнул из дверей и крикнул Камелькранцу:

– Уберите этих щенков!

Мы снова были в амбаре, в полнейшей тьме, которая стала еще мрачнее после яркого света комнат. Ночь казалась очень темной, моросил мелкий дождь. Иногда дверь в доме помещицы открывали, и тогда середина двора освещалась, мы видели поблескивавшую машину гестаповцев.

Где-то вверху возник шум. Он становился все сильнее. Вскоре уже ревели над нашими головами самолеты, потом раздались тупые удары бомб.

Мы увидели, как дверь открылась и гестаповцы выскочили к своей машине.

– Налет на Грюнберг, – услышали мы. – Пошел!

Гестаповец открыл дверцу автомобиля. Машина стала разворачиваться, но тут Клюге прокричал:

– Надо взять Сташинского! Эй, господин Франц, давайте сюда!

Во дворе вдруг посветлело, и мы увидели, как маленького поляка всунули на заднее сиденье. Машина стрелой выскочила из ворот, за ней устремились, тарахтя моторами, мотоциклы.

Поляки все еще стояли во дворе я смотрели куда-то на запад.

– Русски налецели[45], – говорил с плохо скрываемой радостью Сигизмунд.

– Их дуже, – оживленно подхватил Заремба. – Напевно полецели штурмовать Бэрлин[46].

– Грюнберг горит! Грюнберг горит! – услышали мы радостный возглас на русском языке.

В щели нашего амбара бил яркий свет. Я попросил Левку стать у стены, влез к нему на спину и выглянул. Во дворе было светло, как днем. А по крыше замка металась фигурка женщины. Подняв руки, она грозила в сторону пожара кулаками.

– Ага, припекло! – кричала женщина по-русски. – Поджарило? Вытаскивайте скорее, что награбили у нас в России! Не вытащите, нет! Горите, гады!

Женщина взмахнула рукой, и я увидел длинные косы, свешивавшиеся с плеча. Груня!

Дверь амбара открылась, в нее втолкнули окровавленного Димку. Мы живо подсели к Дубленой Коже. Но он не отвечал на наши вопросы, а только стонал, сжав зубы.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |