"Кураж" - читать интересную книгу автора (Туричин Илья)

Часть четвертая. КРЫСЫ.

|

Этой зиме, казалось, не будет конца. Короткие дни, обычно такие голосисто-звонкие, бежавшие вприпрыжку, стали длинными и жуткими.

О ночах и говорить нечего. Ночью город не засыпал, а умирал. Отпевали его ледяные ветры. Ежились от ужаса голые деревья, тоненько, тоскливо скрипели их стволы. Незажигавшиеся фонари дергали черными головами, всё старались сбросить с себя цепкие снежные шапки, да не могли.

Жители в своих квартирах заворачивались в одеяла, прятали головы под подушки, замирали, как зверье в берлогах. И каждая ночь казалась последней. И зима последней и вечной. Больше не будет ни весенней капели, ни летнего солнышка, ни хлеба.

И если бы не Москва, если бы не врезали немцам под Москвой так, как испокон веку на Руси врезали ворогу, наверно, умер бы город и в самом деле. Тяжко жить во мгле без надежды на свет.

Ефрейтор Кляйнфингер вымерзал. Дежуря у шлагбаума или шагая в патруле, он прямо физически чувствовал, как тело становится легче. Ведь человек состоит на девяносто восемь процентов из воды… Нет, это, кажется, огурец состоит на девяносто восемь процентов из воды, а человек… Он точно не помнит, но только воды много. И если она вымерзнет вся, он, Кляйнфингер, превратится в мумию.

Он однажды видел мумию в музее, их водили всем взводом. Эдакая сухая перебинтованная коричневая кукла. Бр-р-р!… Еще обер-фельдфебель весело пошутил: "Вот, ребята, что можно сделать из человека, если за него умеючи взяться!"

У него, Кляйнфингера, крепкие нервы, но вид мумии тогда вызвал тошноту. Сейчас бы не вызвал. Столько мертвецов!

Чтобы окончательно не вымерзнуть, Кляйнфингер принял меры. В будке возле шлагбаума из железной бочки сделали печку, внутри выложили кирпичами. Это его напарник Ганс, до службы в армии он был каменщиком. Из печки нет-нет вырывались клубы дыма, вызывая кашель. Глаза начинали слезиться. Но лучше кашлять и плакать, чем вымерзать. К тому же на печке стоял прокопченный чайник, а в нем кипяток. Его наливали в стаканы и пили с кусочками сахара или с сахарином. Стаканы покоились в серебряных замысловатых подстаканниках. Чайник и стаканы, сменяясь с дежурства, оставляли в будке, а подстаканники Кляйнфингер уносил. Они были его собственностью, поскольку именно он реквизировал и чайник, и стаканы, и подстаканники. Разумеется, в пользу рейха.

Чай согревал нутро и восстанавливал утраченную организмом воду. Но видимо, не всю. Баварца по-настоящему можно разбавить только пивом.

Кляйнфингер чувствовал, что, несмотря на принятые меры, все же вымерзает. Это сильно тревожило его, снижало боевой дух, уменьшало жизненные силы. По ночам, как наваждение, снились ему далекие слоны, пьющие воду из реки под названием Ганг. Много воды. А над ними солнце жарит. А рядом голые коричневые человечки пьют индийский чай. Приходит он, Кляйнфингер, и все падают ниц. Трубят слоны. Сверкает река. А в ней не вода, а желтое, прозрачное, пенистое баварское пиво. И только он черпнет его ладонями, чтобы выпить, как непременно что-нибудь его разбудит. Черт бы их всех побрал: и войну, и начальство! Ах, Индия, Индия!…

Еще больше вымерзал Кляйнфингер, когда нес патрульную службу. Печку с собой не потащишь! Нарушая устав, он напяливал под белье, на голое тело, женскую кусачую шерстяную кофту, обматывал голову и шею толстым шарфом, из-за чего каска держалась на самой макушке и в любой момент могла свалиться.

Прекрасные сапоги пришлось поменять на старые, но большие размером. Каждый норовит поживиться за твой счет! Правда, в старые сапоги можно было сунуть ноги в двух парах носков да еще накрутить портянки из разорванной пополам другой женской кофты. Здоровье дороже сапог!

И все же Кляйнфингер чувствовал, что вымерзает. И когда он совсем уже было отчаялся, ему повезло. Он встретил немчиков, тех самых близнецов, что искали осенью мамахен. Тогда еще лил этот мерзкий российский дождь и мальчишки были такими грязными! А сейчас на них ладные полушубочки, валенки и меховые шапки с длинными ушами. Таких шапок он еще не видывал. И спервоначалу не узнал мальчишек.

Он остановил их на улице, потребовал аусвайсы и, чего греха таить, уже стал примеряться к их шапкам. Рейх нуждался в теплой одежде. И Эльза была бы довольна.

И тут один из мальчишек сказал обрадованно:

– Здравствуйте, господин Кляйнфингер! Как ваше здоровье? Помните, осенью мы искали маму?

– Видать, нашли, - сердито буркнул Кляйнфингер.

– Нашли. И привет от вас передали.

– Отмыла она вас, - с досадой произнес Кляйнфингер.

У мальчишек оказались пропуска для входа в гостиницу "Фатерлянд" и для хождения во время комендантского часа. Прощайте, меховые шапки с такими славными длинными ушами!

– А где же ваша мама? - спросил Ганс.

– Наша мама владелица "Фатерлянда", - ответил один из мальчишек.

– И ресторана, - добавил другой с вызовом.

– О-о… - только и смог произнести Кляйнфингер, потому что при слове "ресторан" во рту появился вкус баварского пива. - Ваш большой друг Кляйнфингер вымерзает в этой забытой богом России, - добавил он печально.

– Да что вы, господин ефрейтор! - воскликнул один из мальчишек.

– Нутро вымерзает, - пожаловался Кляйнфингер. - Я постепенно испаряюсь. Вот как мое здоровье. Скоро стану хрупким, как сосулька, и сломаюсь. У меня уже все суставы скрипят.

Он потоптался на месте, и в самом деле раздался скрип. То ли снег заскрипел под сапогами, то ли и верно суставы.

Мальчишки переглянулись, шмыгнули в ближайшую подворотню и поманили за собой немцев. Когда Кляйнфингер и Ганс подошли, один из мальчишек сказал другому:

– Доставай, Пауль.

И тот, другой, вытащил из кармана полушубка бутылку с мутноватой жидкостью.

– Хлебните.

– Что это? - Кляйнфингер взял бутылку и встряхнул ее.

– Шнапс, - сказал Пауль.

– Самогон, - добавил брат.

– О-о… - Кляйнфингер вытащил зубами пробку, перехватил ее рукой в варежке, хлебнул из бутылки, задохнулся и почувствовал, как жидкость обжигает желудок. Вот!… Вот чем можно восстановить вымерзающее тело! Он хлебнул еще и передал бутылку Гансу.

Тот тоже глотнул. Глаза его на мгновение остекленели.

– И… много… у вас… этого? - спросил Кляйнфингер.

– Бывает, - ответил Пауль. - Мы достаем для господ офицеров. Много обмороженных. - Он решительно отобрал у Ганса бутылку. - Придется долить воды. А ведь это нехорошо, а, господин Кляйнфингер?

– Я тоже без пяти минут офицер… Кто знает!…

– Конечно, господин Кляйнфингер.

– Вы настоящие парни и настоящие немцы. И помните, у вас есть верный друг Кляйнфингер. Завтра мы дежурим у шлагбаума.

Мальчишки снова переглянулись.

– Мы постараемся добыть и для вас.

– Уж постарайтесь. А мы с Гансом в долгу не останемся. Сигареты, консервы…

– Сочтемся, господин Кляйнфингер, - сказал, улыбаясь, Павел.

Они расстались довольные друг другом. Кляйнфингер и Ганс потопали посередине мостовой, положив руки на висящие на груди автоматы. А Петр и Павел заспешили к гостинице. Мама не любила, когда они где-нибудь задерживались.

В городе было неспокойно.

Сгорел вещевой склад с новым обмундированием. На дорогах останавливались машины, кто-то ухитрялся сунуть в бензобаки кусочки сахара.

Исчезло бесследно несколько офицеров. Среди них полковник генерального штаба.

Служба штурмбанфюрера Гравеса с ног сбилась. Не нашли.

Сам штурмбанфюрер потемнел, осунулся. Усики стали еще светлее и совсем тоненькими, будто волос повылезал.

Аресты. Допросы. Раскаленные клещи, от которых несет паленым мясом. Плетки с кусочками свинца на хлестких концах… Кровь, кровь… И все без толку. Двужильные, что ли, эти русские?

Был отдан приказ: солдатам и офицерам в город выходить только группами и с оружием. Усилить патрульную службу. У гостиницы выставить часовых. Посторонних не впускать. Пропуска менять еженедельно.

И когда штурмбанфюреру Гравесу показалось, что принятые меры дали результат и в городе стало спокойней, в комендатуре рванула мина. В комендатуре, которая так охраняется!

Взрывом разворотило стену комендантского кабинета. Трое служащих убиты. Комендант и его помощник - в госпитале.

Штурмбанфюрер перестал появляться на улице. Садился в автомобиль во дворе своего заведения с двумя автоматчиками и даже один квартал до гостиницы, чтобы пообедать, проезжал, втянув голову в плечи.

Неспокойно в городе!

Павел и Петр прошли в гостиницу через кухонный вход, предъявив часовому пропуска.

Гертруда Иоганновна ждала их, сидя за письменным столом, зябко кутаясь в белый пуховый платок. Наконец-то мальчики вернулись!

– Извини, мама, мы немного задержались, - сказал Павел.

Они достали из карманов бутылки самогону, поставили их под вешалкой на пол, сняли полушубки.

– Дед сегодня еле ходит, - сказал Павел.

– А самогон еле капает, - добавил Петр.

Гертруда Иоганновна улыбнулась. Выросли сыновья!

Подполью нужны деньги и разнообразные сведения. Сведения собираются вроде бы сами по себе: фашисты ее не остерегаются, считают своей. Главное, не прислушиваться специально, не задавать вопросов, ничем не настораживать их. Только слушать и запоминать.

Деньги Гертруда Иоганновна берет из ресторанной кассы. Рейхсмарки. Взамен кладет оккупационные. Подпольщики раздобыли целую сумку этих пестрых купюр. Она прячет их под бельем в чемодане. Если вдруг сунутся с обыском, скажет: отложила для себя. Надо же жить!

Немцы не берут оккупационных марок. Бумага. В Германии хождения не имеют. Да и здесь население охотнее берет советские рубли. Немцы предпочитают рейхсмарки.

Гостиница и ресторан - другое дело. Все учреждения обязаны принимать оккупационные марки наравне с другими деньгами. Этим она и пользуется. Берет в кассе рейхсмарки, кладет оккупационные.

А на рейхсмарки у алчных немцев можно купить все: сахарин, соль, медикаменты, взрывчатку и даже оружие.

Вот только передать деньги товарищам в лес чрезвычайно трудно. В гостиницу никого не пускают, а ей и мальчикам запрещено общаться с кем бы то ни было. Везде глаза и уши штурмбанфюрера Гравеса.

Тогда и задумали операцию "Самогон".

Разрабатывалась она в штабной землянке партизанского отряда "Смерть фашизму!". Надо было создать цепочку, по которой шли бы разведданные и деньги.

Свои люди были и в городской управе, и на бирже труда, и на железной дороге, и среди "торговых людей".

Перебрали десятки вариантов. Трудность состояла в том, что "своего человека в гостинице" Алексей Павлович не хотел и не имел права ставить под удар.

Десятки вариантов цепочки были отвергнуты.

И тут лейтенант Каруселин предложил привлечь ребят. Историю его спасения знали и Алексей Павлович и Мошкин. Алексей Павлович даже проверил все, что рассказал лейтенант. Не то что бы он ему не поверил, нет, но шла смертельная борьба, любая оплошность могла стоить человеческих жизней.

Каруселин за ребят ручался, как за самого себя.

– Дети, - возразил Мошкин.

– Какие дети?… В восьмой перешли.

И все же вопрос оставили открытым. А время шло.

Алексей Павлович встретился с бывшим директором школы Николаем Алексеевичем Хрипаком. Хрипаку создали недобрую репутацию как директору школы. Детей наказывал, заставлял стоять у стенки в своем кабинете. С учителями был груб, с начальством вечно вздорил. Всем был недоволен. И наконец, отказался эвакуироваться, когда ему предложили. С такой "хорошей" репутацией немцы охотно взяли его работать на биржу труда. Там он ведал набором рабочей силы.

Хрипак ответил Алексею Павловичу не сразу. Он представил себе эту компанию из седьмого-второго. Василь Долевич, Сергей Ефимов, этот как будто уехал с заводом, Глебов Анатолий, Злата Кроль. Не девчонка, сорванец! Позже к ним примкнули Лужины, Павел и Петр.

– М-да… Ребята неплохие, хотя держались в школе несколько обособленно. Вроде бы была у них своя организация, на манер индейцев.

– Великие Вожди, - подтвердил Алексей Павлович.

– Как, говорите?

– Великие Вожди, так они себя называли. Да я сам недавно случайно узнал, - добавил Алексей Павлович, поняв, что Хрипак слышит о Великих Вождях впервые.

– Ну, вот… В их группе были Лужины. Близнецы из цирка. Дети артистки Лужиной. Той самой, что сейчас "Фрау Копф и компания".

– Вот как? - удивился Алексей Павлович и виду не подал, что знает куда больше Хрипака.

Именно сейчас, когда начальник отдела набора рабочей силы сказал ему о Петре и Павле, будущая цепочка возникла в его голове. Он договорился с Хрипаком, что тот направит на работу Василя Долевича и Злату Кроль. Парнишку - в слесарную мастерскую учеником, а девочку - к фрау Копф. Поскольку тоже, как и Хрипак, считает, ребятам можно дать кое-какое несложное задание.

В штабной землянке снова прикидывали и выверяли каждую мелочь. Начало операции "Самогон" назначили на следующее воскресенье. Воскресенье был по традиции базарным днем. И хоть продавать и покупать по сути нечего, на рынок сходились люди потолкаться по давней привычке.

А загодя ушел в город лейтенант Каруселин. До дороги его проводил Семен. Документы на имя Геннадия Чурина были в полном порядке, со всеми нужными пометками. Он предъявил их немцам у шлагбаума и открыто направился прямо к Долевичам, поскольку являлся их родным дядей.

Дверь ему открыла Катерина. Она очень обрадовалась дяде, повисла на его шее. Дядя Гена так и внес ее в комнату на себе.

Печка, натопленная с утра, успела выстыть, Катерина была повязана поверх кофточки материнским платком крест-накрест. Личико ее из-за этого казалось еще тоньше и бледнее. Василь где-то пропадал весь день, девочка сидела одна, завертывала тряпичную куклу в лоскутки, уговаривала уснуть и обещала покормить, когда придет Василь.

Дядя Гена развязал свой тощий мешок, достал оттуда плитку немецкого шоколада, протянул Катерине.

– Я тебе гостинец обещал. Вот.

Каруселин нашел шоколад в портфеле захваченного в плен офицера. Бумаги из портфеля отправили в Москву, а шоколад он присвоил. Он еще тогда решил, что при случае отдаст его Катерине.

Девочка взяла плитку, долго рассматривала блестящую коричневую обертку с золотым ободом и белокурой красавицей. Красавица белозубо улыбалась Катерине, и девочка улыбнулась ей. Она показала плитку кукле.

– Видишь, какая красивая тетя? Это дядя Гена нам с тобой принес.

– Да ты поешь, поешь шоколадку.

Катерина посмотрела на него удивленно, открыла рот, собралась было ухватить зубами белокурую красавицу, да стало жалко ее.

И лейтенант понял, что Катерина никогда не ела шоколада, даже не знает, как его есть.

– Дай-ка, - он отобрал у нее плитку. - Вот гляди, нажмем здесь, и выползет… - Он нажал на край, из-под обертки высунулось что-то блестящее.

Катерина смотрела во все глаза.

– Берись за серебряную бумажку. Тащи. Тащи, тащи, не бойся. Катерина осторожно потянула за блестящий край и вытащила серебряный прямоугольник. А красавица осталась в пальцах дяди Гены цела и невредима.

– Теперь разворачивай. Вот так. - Каруселин помог девочке развернуть обертку, отломил кусочек шоколада. - А это клади в рот.

Катерина подержала немного коричневый кусочек, рассматривая его, потом положила на язык и зажмурилась.

– Конфета! - произнесла она удивленно и восторженно.

– Конфета. Называется шоколад.

Подушечки Катерининых пальцев стали коричневыми, и она с удовольствием облизнула их коричневым языком.

Вернувшийся домой Василь долго стучал. Катерина не открывала. Заснула, что ли?

Дверь открыл бородатый дядька. В сумерках Василь не узнал лейтенанта, спросил глупо:

– Вам кого?

– Ты стучишь. Тебе кого?

Засада? Бобики? Где Катерина?

– Подайте Христа ради сироте убогому… - тонким жалостным голосом на всякий случай затянул Василь. А сам вслушивался в каждый шорох за дверью: где Катерина?

Бородатый схватил его за ворот латаного полушубка и втащил в дверь, буркнув строго:

– Зима на дворе!

Василь дернулся, но бородатый держал крепко.

"Так… Что они могут знать?… Ничего… Просто пришли… Верно, по квартирам ходят… Рыщут… Дома ничего такого нет, хоть печку разбирай… Как пришли, так и уйдут. Где Катерина?"

Бородатый протащил его через прихожую и втолкнул в комнату.

Катерина склонялась над тазиком с водой, который стоял на табуретке, полоскала коричневые пальцы и терла ими огромный коричневый рот.Василю показалось, что это кровь.

– Тебя били? - встревоженно воскликнул он.

– Шоколад ела. Конфету такую… Ба-альшую.

Василь недоуменно повернулся к бородатому и только теперь узнал Каруселина.

– Товарищ лей… Дядя Гена!… Вы откуда?

– Значит, подать Христа ради?… - засмеялся Каруселин.

– Это я так… На всякий пожарный… Думал, бобики с обыском, полицаи.

– Ну, здравствуй, племянник.

Они обнялись.

– Издалека? - спросил Василь.

– Отсюда не видать. Вы-то как живете?

– А, лучше всех, кто хуже нас. Вы к нам надолго?

– Утром уйду. Дела. Толик-то как?

– Как все. Мать на немцев стирает. Жить-то надо!

– Сгоняй-ка за ним. Дело есть.

– Хорошо. А до фронта дошли? - тихо спросил Василь.

– Поговорим еще. Сейчас везде фронт. Где с фашистом столкнулся, там и фронт. Давай-ка по-быстрому.

– Василек, ты куда? - строго спросила Катерина, видя, что брат опять уходит.

– На кудыкину гору.

– Зачем?

– У Кудыки соль занять. Скоро вернусь. А ты с дядей Геной побудь. Расскажи ему чего.

Возвратился Василь с Толиком. Вскипел чайник. Каруселин достал из мешка трофейные рыбные консервы и жесткие квадратные галеты. Сахару не было. Вместо чаю заварили сушеных яблок. В комнате запахло осенним садом.

Разговаривали о том о сем. Мальчишки вспоминали школу. Жалели, что не сходили за Златой. Но Каруселин послал Василя за одним Толиком, и он к Злате не пошел.

Потом Катерина закапризничала, не хотела ложиться спать. Пришлось на нее прикрикнуть. Василь уложил ее в постель. Она долго притворялась, что спит, и не заметила, как уснула.

Мужчины сидели за столом, облокотившись о столешницу локтями и близко сдвинув головы.

Лейтенант Каруселин объяснил, что они включаются в очень серьезную операцию. Поначалу она может показаться легкой: получил, отнес, отдал. А если всерьез подумать - не простая операция. И опасная. Нужны выдержка, ловкость. Нужно уметь молчать. Уметь идти на разумный риск, а надо - и затаиться, переждать.

Начиная с этого момента Великие Вожди становятся партизанами-подпольщиками. Партизанский штаб им верит и возлагает на них большую ответственность. Необходимые сведения, документы, деньги для борьбы пойдут через их руки. Это сердцем надо понять.

– Мы не подведем, товарищ лейтенант, - твердо сказал Василь.

– Не подведем, - как клятву, повторил Толик.

– А лейтенантом меня назвал, - укоризненно покачал головой Каруселин.

– Это я для крепости. Больше не буду, дядя Гена.

– А Злата? - спросил Толик.

– Чем меньше людей будет знать об операции, тем она надежней.

– Да Злата… - начал горячо Толик.

– Понимаю, что ты хочешь сказать. Конечно, она своя, она, и под пыткой не выдаст. Но ведь и я не все знаю. Знаю ровно столько, сколько знать должен. Конспирация - сложная штука. Слыхали про такое?

– Это чтобы все шито-крыто, - сказал Василь. - Как в кино. Видали "Ленин в Октябре"? Он щеку завязал и едет в трамвае, будто просто рабочий. Конспирация!

– Вот-вот. А вы должны быть просто ребятами. Чтобы никто даже предположить не мог, что вы - партизаны. Это, братцы, фронт.

Каруселин подробно проинструктировал ребят, что каждый должен делать, куда идти, с кем и о чем говорить. И еще предупредил, если вдруг встретят кого из знакомых, ничему не удивляться. Чтоб все выглядело как есть.

Лейтенант ушел, когда кончился комендантский час.

Василь протопил печку, дождался, пока проснется сестренка, накормил ее остатками вчерашнего пира, строго-настрого велел сидеть дома, надел свой залатанный полушубок, старые сношенные валенки и такую же старую ушанку и направился на биржу труда.

Биржа помещалась в каменном двухэтажном доме недалеко от городской управы. Окна первого этажа были прихвачены металлическими решетками.

Василь долго обивал валенки

Хрипак тоже увидел Василя и начал что-то черкать на бумаге, давая ему время осмыслить положение. Потом поднял голову. Блеснули очки.

Василь стоял в дверях, переминаясь с ноги на ногу. Ему хотелось уйти, словно он попал в кабинет директора школы, и если сейчас же потихоньку не смыться, директор поставит его к стенке, как опоздавшего.

– Что ж вы, молодой человек? Проходите.

Василь сделал несколько шагов, оставляя на паркете влажные следы.

– Здрасте.

– А-а… Если не ошибаюсь, весьма знакомая личность: Долевич Василь, по прозвищу Ржавый, из седьмого-второго.

Василь кивнул.

– Что ж, ты забыл, как меня зовут?

– Здравствуйте, Николай Алексеевич.

– Здравствуй, Долевич. С чем пришел?

– На работу…

– Ну садись, поговорим.

Василь сел на краешек стула возле стола. На директора не смотрел, стал внимательно разглядывать рассохшийся паркет.

– Как живешь?

– Как все…

– Мама здорова?

– Умерла.

Хрипак покачал головой.

– У тебя, кажется, сестренка была?

– Есть.

– Сколько ей?

– Шесть лет.

– Та-ак… Помню, много ты учителям крови попортил, Долевич.

– Много.

"Что б тебе провалиться! Ты нам мало крови попортил, прихвостень фашистский", - подумал Василь.

– И что же ты от меня хочешь?

– На работу…

– Образумился? Хочешь трудом укреплять новый порядок? Похвально, Долевич. Весьма похвально.

– Сестренку кормить надо! - Василь метнул на директора свирепый взгляд, но тут же опустил глаза, стал рассматривать чернильное пятно на паркетине.

Хрипак на его свирепый взгляд внимания не обратил.

– И куда бы ты хотел? На железную дорогу нужны грузчики. Чернорабочие на стройку. Кое-что есть в частном секторе. Специальность имеешь?

"Издевается, гад! А еще директором был при советской власти".

– Мне б, Николай Алексеевич, учеником куда. На слесаря… - попросил он, помня инструкцию Каруселина.

– Учеником?… Ладно, Долевич. Куда ж тебя?…

– В мастерскую какую.

– В мастерскую?… - Хрипак сверкнул на Василя очками. - Заполни-ка анкетку. - Он протянул ему листок учета рабочей силы, текст был отпечатан по-русски и по-немецки.

Василь посмотрел на листок, почесал затылок.

– По-немецки заполнять?

– Ох, Долевич, Долевич, хоть по-русски-то заполни! Помнится, ты в первых учениках не ходил! Все в перышки играл, - сказал Хрипак совсем как когда-то, по-директорски. - Вон садись за тот столик и заполняй. Да без клякс! Не школьная тетрадка.

Он опять принялся черкать что-то на бумажке и украдкой наблюдал за Василем, как тот перешел к столику в углу комнаты, положил перед собой анкету, долго рассматривал и чистил перо, заглянул в чернильницу. Потом решительно обмакнул перо в чернила и старательно стал писать.

Да-а… Возмужал парнишка. А ведь он помнит его маленьким, первашом. Как-то надоело тому заниматься, взял и залез под парту. Залез и сидит. А он рыжий, приметный. Был Долевич и нет Долевича. Учительница и дверцу шкафа открыла, и в окно выглянула: не сиганул ли со второго этажа? А тот сидит под партой, сам с собой в перышки играет. Живой был мальчик. Выдумщик, но открытый. Это он в шестом классе вроде бы закрылся, как моллюск в створках. Появилась Злата Кроль. Сперва-то Долевич только что по потолку не ходил! Говорил громко, затевал драки, дерзил. И вдруг закрылся, притих. А вскоре у них и компания сколотилась. Великие Вожди! Да-а… Цветок вырастить - труда положишь! А тут - человеки! В такой переплет попали, а держатся молодцами. Не стыдно, нет, не стыдно ему за своих учеников.

Хрипак заметил, как Василь, заполнив анкету, посмотрел на нее, быстро макнул перышко в чернильницу и поставил на листе кляксу. Нарочно. Ах, Долевич, Долевич! Бывший директор нагнулся над бумагами, чтобы скрыть улыбку. Еще заметит бывший ученик!

Василь подошел к столу, положил на него анкету.

– Вот.

– Та-ак… Без кляксы, конечно, не обошлось. Был неряхой и остался неряхой.

Василь смотрел на носки своих валенок.

– Гут, - произнес Хрипак по-немецки. - Пойдешь в мастерскую, где чинят примуса и велосипеды, к господину Захаренку. Ему нужен ученик. Веди себя прилично. Господин Захаренок человек строгий, слушайся его. А то распустили мы вас в советской трудовой школе! Понял?

– Понял, Николай Алексеевич, - покорно сказал Василь. - Можно идти?

– Ступай.

– До свиданья, Николай Алексеевич, спасибо вам.

– Вот так, Долевич. Иди, работай.

Василь вышел, а Хрипак усмехнулся: "Ничего-то ты не понял, Ржавый. И не скоро поймешь!"

Он тяжело вздохнул и занялся бумагами.

В то же утро партизанская связная тетя Шура навестила старика Пантелея Романовича.

Старик узнал ее. Слушал внимательно.

– Самогон, говоришь?… Дело не хитрое… Доводилось гнать… А много?

– Много, - сказала тетя Шура.

– Да-а… Задала мне задачку Советская власть. Рисковое дело.

– Рисковое. Но вы ж не для себя. Для "освободителей".

– Разве что… Из яблок пойдет?

– Да все пойдет, дед. Хоть из навозу гоните.

– Из навозу для них больно жирно будет… - буркнул Пантелей Романович. - Заковыка… Змеевика нет.

– Сделают.

– Ну, коли сделают… Да один управлюсь ли?… Внуков-то увела, - Пантелей Романович как бы упрекнул тетю Шуру, хотя и понимал, что упрекать ее не за что. Но не шли из головы да сердца Петр и Павел. Прикипел он к ним, такое дело. Ночами по-стариковски не спит, ворочается, все мальчишек вспоминает. Может, голодные они? Или того хуже, к фашисту угодили? У него б пересидели на покое, прокормились бы кой-как. Немцы сюда, на окраину, носу не суют. Полицаи, разве. Так от этих и отговориться и откупиться можно. Да… Такие дела… - Были б внуки, - сказал старик, - помога…

– За внуков ваших ничего сказать не могу, а подмога будет. Пришлем парнишечку. К тому воскресенью, Пантелей Романович, хорошо бы нагнать. Надо нагнать. С тем мальцом, что к вам придет, и на базар идите. Тот малец знает, кому самогон предложить.

– Еще дрожжи нужны… Сушеные есть… Маленько… Не знаю, забередят ли…

На другой день к Пантелею Романовичу заявился Толик. Дед молча впустил его в дом. Оглядел на кухне.

– Вроде признаю… Грибы продавал… А?

– Было.

– Зенками по углам шарил… или искал чего?

– Я не шарил, - сказал Толик.

– Про собаку спрашивал.

– Ну и память у вас, дедушка.

– Не жалуюсь.

– Собачник я, собак страсть люблю. А была у вас собачка, серая такая, лохматая?

Пантелей Романович вспомнил ласкового Киню, вздохнул:

– Собак не держу.

В воскресенье утром потянулись люди на рынок, базарный день. Кто мелочишку какую менять, кто поделки из дерева: ложки, плошки. А кто просто так, потолкаться, знакомого встретить.

Пошли и Пантелей Романович с Толиком. У старика в старой противогазной сумке несколько бутылок яблочного "первача".

Февральский ветер перетаскивал сухую поземку с угла на угол, словно рассыпал по улицам манную крупу. Она хрупала под ногами. Прохожих было немного, но все двигались в одну сторону - к рынку. Воскресенье.

На рынке толкался народ бедно одетый, в рванину, в тряпье. Надень что получше, еще чего доброго голым домой почешешь.

Если увидишь кого в добротном полушубке - полицай или кто другой из немецких "бобиков". Своих оккупанты не трогают.

Хотя был, говорят, такой случай. Немецкий патруль остановил в сумерках двух полицаев и, не обращая внимания на нарукавные повязки и винтовки за плечами, стащил с них новенькие овчинные тулупы.

Полицаи, конечно, стали орать, немцы им автоматами грозить.

А тут как раз машина идет. Полицаи руками замахали: стой, мол. Остановилась машина, вышли из нее офицеры.

Немцы руки по швам, тулупы под мышками.

Полицаи орут, друг друга перебивают.

Один офицер спрашивает у солдата, по-немецки, конечно:

– Ты кто?

– Ефрейтор Кляйнфингер, господин гауптштурмфюрер.

– А шубы чьи?

– Наши, господин гауптштурмфюрер.

– Чего же кричат эти люди, ефрейтор?

– Не согласные. Крикуны, господин гауптштурмфюрер. А здесь все принадлежит великой Германии!

Офицер отобрал у солдат тулупы, аккуратно оторвал от рукавов полицейские повязки, вручил их примолкшим полицаям, а тулупы бросил в нутро своей машины.

– Ефрейтор, разъясните этим господам, чтобы явились за шубами в штаб. Разберемся.

Машина тронулась и исчезла за углом.

– Слушаюсь, господин гауптштурмфюрер, - прокричал Кляйнфингер ей вдогонку, повернулся к полицаям, плясавшим на морозе, постучал заскорузлой варежкой по своему лбу и сказал укоризненно: - Думмкопфен!

А про штаб ничего не сказал. Все равно они по-немецки не понимают, а на их собачьем языке Кляйнфингер знает только: "курки", "яйко", "млеко", "расстрель" - эршиссен.

Полицаи потрусили по снегу, верно жаловаться своему начальству. Солдаты потопали посередине улицы - патрулировать дальше. А тулупов тех больше никто не видел.

Так что в хорошей одежде лучше не ходить, а тем более на рынок.

Немцев толчется немало: меняют мелочь на мелочь, продают сахарин, хлеб, консервы, а то и немецкие часы-штамповку, которые ни один часовщик не починит. Встали - выбрасывай.

Пантелей Романович терпеливо бродил среди людей, никому товара не предлагал, прислушивался к разговорам. Встретил кое-кого из знакомых железнодорожников, перекинулся словом-другим. Толик все время куда-то отлучался, появлялся вновь, искал нужного человека. Он видел его один раз осенью и теперь боялся не узнать в зимней одежде.

И тут на рынке появился длинный, прихрамывающий немец-повар, который покупал у Толика и Златы грибы. Нос его, красный от мороза, свисал заточенной дулей. Толик очень обрадовался и обругал себя мысленно: как это можно не узнать немца? Да такого второго носа и на свете нет!

Следом за поваром шагали два одинаковых в аккуратных полушубочках мальчишки. Один вел на поводке серую лохматую собаку. Вот это номер! Павел и Петр! Киндер!

Толик растерялся. Что делать? А те двое идут за немцем и по сторонам не глядят. Ишь, важные птицы! Что же делать? Ведь все завалится! Еще здороваться полезут… Ну и пусть! В конце концов в одном классе учились.

Киндер завертел головой, принюхиваясь, тявкнул радостно и рванул поводок.

– Рядом, - строго скомандовал тот, что вел собаку.

Но Киндер не слушался, он нашел старого друга и взвизгивал от счастья. Тут и близнецы увидели Толика. Обрадовались, конечно, но виду не подали. Ни к чему сейчас встреча. Павел даже хлестнул Киндера поводком.

Пес обиделся, поджал хвост. Никак не мог понять, за что?

– Здорово, - решил поздороваться Толик.

– Привет, - ответил Петр.

|

Павлик дернул за поводок.

Толик подошел к Шанце.

– Гутен таг.

Шанце присмотрелся к нему, узнал, растянул замерзшие губы в улыбке.

– О-оо… Пильцен… Гробы… Гутен таг…

Толик тронул его за рукав.

– Вир хабен шпанс… Самогон… Гроссфатер…

– Самогон гут… Во ист дайн гроссфатер?…

– Коммен, коммен…

Толик тянул немца за рукав.

– Мальчики, не отставайте, - сказал Шанце Петру и Павлу по-немецки и пошел за Толиком.

Ребята с собакой пошли следом, и тут Киндер снова, как взбесился, стал рваться с поводка и лаять. Он почуял еще одного старого друга - Пантелея Романовича.

– Убери собаку!… Страсть не люблю… - сердито прикрикнул Пантелей Романович.

Павел остановился и коротко прихватил поводок.

"Дед! Здравствуй, дед!" - произнес он мысленно.

Пантелей Романович отвернулся от ребят, будто и не видел их никогда.

Толик подвел к нему Шанце.

Пантелей Романович высунул из противогазной сумки горлышко бутылки и показал на пальцах стоимость, смотрел при этом куда-то в сторону, словно никакого дела у него с немцем нет.

Шанце достал из внутреннего кармана деньги, отсчитал и сунул в руку старика. Бутылка перекочевала в карман шинели. И они разошлись.

Немец с близнецами и собакой пошли к гостинице. Киндер все оглядывался и скулил.

А Пантелей Романович и Толик остались на рынке. Рыбка клюнула, но подсекать еще рано. По плану, немец должен был вернуться. Его непременно пошлют на рынок искать Пантелея Романовича. Надо, чтобы он его нашел. И тогда состоится сделка.

– Замерз? - спросил Пантелей Романович Толика.

– Я привычный… А откуда вас собака знает?

– Какая?

– Серая. Что у близнецов.

– У каких?

– А что с этим немцем были.

– У собаки и спроси… - усмехнулся Пантелей Романович. - Я - старожил. Все собаки знают.

"Хитрит дед, - подумал Толик. - Был у него Киндер. Значит, и близнецы были. Зачем же их дед прятал? От кого? И сейчас виду не подал, что знает их. Это Киндер - простая душа - все говорит. Собаку чему угодно научить можно. Только врать не научишь".

Толик задумался. Получалась странная картина. Пантелей Романович выполняет определенное задание, не просто самогон продает. Продать приказали именно повару. Не случайно. Значит, именно так и надо. А с поваром были близнецы. И Пантелей Романович прятал их от кого-то. От кого? А может, близнецы оказались с поваром случайно? Просто пошли вместе. Мать-то владелица гостиницы и ресторана. Тогда они, как говорится, ни при чем. Вот только зачем и от кого скрывал их Пантелей Романович?

Народ с рынка начал расходиться, долго ли потолчешься на морозе? А немец-повар все не возвращался. Кругом шныряли полицаи с повязками на рукавах и немецкие патрули. Торчать на виду Пантелею Романовичу не хотелось. Да и не безопасно привлекать к себе внимание.

– Идем, Толик.

– А немец?

– Может и вовсе не прийти. В следующее воскресенье.

Они стали выбираться с рынка сквозь поредевшую толпу. Толик все озирался и вдруг заметил немца-повара и близнецов. Собаки с ними уже не было. Немец тоже крутил головой, посматривал по сторонам.

– Дед, вон он вас ищет, - шепнул Толик Пантелею Романовичу. - И близнецы с ним.

– Пусть найдет, - обронил Пантелей Романович, продолжая медленно выбираться из толпы.

Толик краем глаза приметил, как один из близнецов, заметив их, толкнул в бок немца. Тот остановился, поискал взглядом и решительно направился к Пантелею Романовичу. Подошел вплотную, произнес по-немецки длинную фразу.

– Господин Шанце спрашивает, нет ли у вас еще товару. Товар ему очень понравился, - перевел Павел.

– Я, я… - закивал Шанце.

– Гм… Нет, так будет, - ответил Пантелей Романович, глядя куда-то в пространство.

Немец и близнецы поговорили между собой.

– Господин Шанце хочет быть вашим постоянным покупателем. Он купит все, что у вас будет. Прямо домой к вам придет, если цена подходящая.

– Продавайте, - сказал Петр. - Выгодно. И на рынок ходить не надо. Холодно ж!

Пантелей Романович, понял, что про холод Петр добавил от себя, стал отдирать от усов сосульки, чтобы скрыть улыбку.

– Цена едина. Что сегодня.

Павел перевел.

Шанце кивнул. Полез в карман, достал деньги.

– Господин Шанце предлагает задаток. И спрашивает адрес.

– Задатку не возьму. Товар - деньги. Речная улица, двадцать семь.

– Речная, зибн унд цванциг, - повторил Павел.

Шанце снова кивнул, похлопал Пантелея Романовича по плечу, спросил что-то.

– Он спрашивает, как туда идти? - перевел Павел.

– Где речка, знаете? Не доходя моста налево. Там найдет.

Они разошлись, вежливо поклонившись друг другу.

Пантелей Романович и Толик еще немного послонялись по рынку.

– Ну, вот… Теперь домой, - сказал старик. - Метет-то!

Гертруда Иоганновна попотчевала самогоном штурмбанфюрера Гравеса. Он понюхал самогон, хлебнул, почмокал губами.

– Откуда этот божественный нектар, отдающий садом?

Она засмеялась:

– Секрет фирмы.

– А все-таки, - штурмбанфюрер ласково улыбался.

– Шанце купил у какого-то старика на рынке. Взял бутылку. Попробовал. Очень понравилось. Он ведь знаток! Тогда я послала на рынок вместе с Шанце моих мальчиков. Без переводчика не договоришься! Шанце разыскал старика и закупил всю его продукцию вперед. Мальчики будут забирать у него самогон раз в неделю.

– Почему именно мальчики? - спросил Гравес и снова ласково улыбнулся.

– Не могу же я посылать солдат на такое искушение. И половины не донесут! - Гертруда Иоганновна засмеялась.

– Не боитесь за мальчиков? - спросил Гравес. - Вчера нашли тело одного солдата. Ему размозжили голову.

– Боже, какой ужас!… Господин Гравес, если служба безопасности против этой коммерческой сделки, я ее расторгну.

– Нет-нет, фрау Гертруда, я не возражаю. Просто на вашем месте не отправлял бы мальчиков одних.

– Не могу же я все время отрывать от дела повара! Может быть, вы, господин штурмбанфюрер, дадите кого-нибудь из ваших людей? Нет-нет, пусть ходят мальчики, но с вашим человеком. Я буду вам очень, очень благодарна. В конце концов, этот нектар для вас, для избранных.

– Фрау Гертруда, вы же знаете, что я ни в чем не могу вам отказать. Позвоните мне, когда пойдут мальчики.

– Спасибо, господин Гравес. А садом этот нектар пахнет потому, что старик делает его из яблок, - улыбнулась Гертруда Иоганновна.

Штурмбанфюрер рассмотрел рюмку на свет и изрек глубокомысленно:

– Яблоки лучше опилок.

Разумеется, Гравес все проверил, поговорил с Шанце и с близнецами, так, мимоходом.

А когда Петр и Павел первый раз пошли к старику, их сопровождал мрачный мужчина в черном пальто с каракулевым воротником и аккуратных бурках. Он шел позади, не вынимая рук из карманов, и не произнес за всю длинную дорогу ни слова.

Братья, болтая по-немецки, дошли до моста, поспорили немного в какую сторону сворачивать. Свернули сперва направо. Прошли несколько домов, сверяясь с бумажкой, на которой был записан адрес. Поняли, что идут не туда, вернулись к мосту. Наконец нашли красный кирпичный дом за знакомым забором. Даже сердце защемило. Открыли калитку, прошли по прочищенной дорожке к крыльцу. Бурки неотступно скрипели сзади.

Постучали. Дверь открыл Пантелей Романович.

– Здравствуйте, - поздоровались они хором.

А Петр едва приметно повел белесыми бровями, чтобы обратить внимание деда на мужчину в бурках.

– Здравствуйте, - мрачно откликнулся Пантелей Романович. - Кого надо?

– Мы от господина Шанце. Помните нас?

– Проходите.

Он провел их через сени прямо на кухню. Мальчики осматривались, словно здесь впервые. Мужчина остановился в дверях.

Ничего не изменилось на кухне с той поры, как они ушли от деда. Тот же чисто выскобленный деревянный стол, те же крепкие, грубые голубые табуреты, те же занавески на окнах. Только плита загромождена какими-то бачками, трубками да на полу стоит большая бутыль.

Дед вызывающе поглядел на мужчину в бурках. Пусть сразу поймет, что ему нечего прятать самогонный аппарат, поскольку самогон производится для господ офицеров и за качество он ручается. И регистрироваться, как частному предпринимателю, ему ни к чему. Не ресторан и не швейная мастерская. Кончатся яблоки - комбинат закрыт.

– Пробовать будете? - спросил Пантелей Романович безучастно.

– Нет. От мамы попадет, - простодушно ответил Павел.

Мужчина в бурках кашлянул и молча протянул руку.

Пантелей Романович налил из большой бутылки в кружку. Мужчина выпил, прокашлялся и вернул кружку старику.

– Пойдет? - спросил Пантелей Романович.

Мужчина только плечами пожал: мол, дело хозяйское.

Дед достал несколько закупоренных бумажными пробками бутылок, отдал их близнецам. Они вручили деду приготовленные деньги и рассовали бутылки по карманам.

Дед деньги пересчитал, сунул в ящик стола.

– Господа будут довольными. Не сумлевайтесь.

Братья попрощались и ушли. Позади скрипели бурки.

Разумеется, Гравес узнал все подробности. Ничего подозрительного. А предприимчивая женщина фрау Копф! Своего не упустит!

Больше мальчиков никто не сопровождал. По крайней мере явно. Штурмбанфюрер Гравес счел место и время безопасными для близнецов.

Цепочка начала действовать.

Петр и Павел передавали деньги Пантелею Романовичу.

Толик относил их к Василю Ржавому.

Василь работал в мастерской. В той самой мастерской, которая размещалась в подвале четырехэтажного дома, где жили Флич и Филимоныч. Василь делал все, что прикажут. Заработок был ничтожным, но заказчики иногда рассчитывались натурой: яйцами, картошкой, а то и шматком сала. Кое-что перепадало и старательному ученику.

Полученные от Толика деньги Василь приносил в мастерскую и отдавал бывшему заведующему, а ныне владельцу господину Захаренку.

В мастерской не было недостатка в заказчиках. Дело процветало. Мастерская была единственной в городе, а Захаренок мастером на все руки.

Он щеголял в промасленном, прожженном кислотой комбинезоне поверх ватника, на голове красовалась засаленная фетровая шляпа. Ватник был расстегнут у ворота, виднелась несвежая рубашка, воротник которой не сходился на могучей шее Захаренка, а был стянут полосатым галстуком. Отродясь Захаренок не носил галстуков, но положение владельца обязывало. И шляпа и галстук обозначали его принадлежность к высокому миру предпринимателей.

Кому передавал Захаренок деньги, Василь не знал. И не интересовался. Доверили дело - делай. Остальное тебя не касается. Закон подполья.

Был у Гертруды Иоганновны и второй, запасной, канал связи. Она взяла работать судомойкой Злату Кроль, по рекомендации того же бывшего директора школы Хрипака. Девочка оказалась исполнительной, работы не боялась. Даже Шанце к ней благоволил: она могла объясняться с ним кое-как на своем школьном немецком.

В очень крайнем случае Гертруда Иоганновна могла послать Злату с поручением прямо в мастерскую. Но только в очень крайнем случае. Чем уже круг общения, тем лучше.

Злата даже не догадывалась, что она - запасной канал связи. Она просто работала, чтобы выжить. Шанце разрешал ей уносить объедки домой, несмотря на то, что и объедки были на учете: ими откармливали трех свиней. Ко дню победоносного окончания войны.

Петр и Павел часто появлялись на кухне то вместе, то порознь. Шанце любил поболтать с близнецами и использовал их в качестве переводчиков, да и сам охотно учился у них говорить по-русски. Поварихи называли братьев за глаза "барчуками" и недолюбливали их, как и фрау Гертруду.

Злата ничего не знала про операцию "Самогон", про деньги, которые шли по цепочке, не знала ничего ни про Гертруду Иоганновну, ни про Петра и Павла. Они были для нее немцами, "барчуками", и она не хотела с ними дружить. Пусть они и не вредные, а все-таки не Великие Вожди. На вопросы их она отвечала односложно, да и некогда разговоры разговаривать. Вон сколько посуды, только успевай поворачиваться!

Руки от горячей и холодной воды стали красными, словно распаренными. Когда появлялись близнецы, она инстинктивно прятала руки под фартук и опускала глаза. Не было между ними прежнего доверия, и не распахивалась навстречу Петру и Павлу удивительная синева ее глаз.

Отчуждение было обидным, братья понимали, что не заслужили его. Но приходилось терпеть. Не было у них права сказать девочке правду. Умри, а молчи!

Новый военный комендант полковник Фриц фон Альтенграбов был мал ростом, страдал от этого и делал все возможное, чтобы казаться выше: носил сапоги на высоких каблуках, фуражку с необыкновенно высокой тульей. Лысый, с подкрашенными усиками "под фюрера", с водянистыми серыми глазами, невыразительными как у рыбы, он был вспыльчив, решителен и не переносил смеха.

Если кто-либо смеялся в его присутствии, он принимал смех на свой счет. Лицо его багровело, губы сжимались, усики поднимались к ноздрям бесформенного носа. Он запоминал смеющегося и при случае давал почувствовать свое нерасположение.

В начале восточной кампании подполковником командовал он пехотным полком в одной из дивизий группы армий "Центр". Был ранен под Смоленском в живот. Спасли его чудом, успели переправить самолетом в Берлин. Там хирурги вырезали ему часть желудка и кишечника. Теперь - строгая диета, протертая пища.

Конечно, он бы мог уйти в отставку, но считал себя нужным фюреру. Такая война! Он написал Гитлеру письмо и получил ответ: "Дорогой партайгеноссе! Благодарю. Нас так мало осталось, основоположников партии! Желаю Вам здоровья на благо Великой Германии. Жму руку. Ваш Адольф Гитлер".

Вслед за письмом из отдела кадров пришло назначение комендантом в Гронск и чин полковника. Письмо фюрера он носит у сердца.

С доктором Доппелем полковник фон Альтенграбов встретился как с другом, хотя не встречались они много лет.

Полковник был нужен представителю рейхскомиссариата Остланд, и доктор узнал о полковнике все. Полковник не знал о докторе ничего. Но золотые значки нации как бы роднили их.

Полковник извлек из внутреннего кармана мундира свою реликвию - письмо Гитлера.

Доктор Доппель принял его благоговейно и читал стоя. На глаза навернулись слезы.

– Ах, Фриц, - воскликнул он порывисто. - Как любит вас фюрер!

– Да, - кивнул полковник и мизинцем тронул усики. - Фюрер любит меня и доказал это.

– Все мы дети фюрера, - патетически произнес доктор Доппель. - А вы - любимый.

– И очень горжусь, Эрих. Доверие фюрера - высшая честь! - полковник бережно вложил письмо обратно в конверт и спрятал его на груди. Потом он пространно говорил о военном гении фюрера, о временных неудачах на фронте, в которых, безусловно, виноваты бездарные генералы, возомнившие себя умнее самого фюрера. Но Гитлер поставит их на место!

Наконец перешли к здешним делам.

– Поверьте, господин полковник, - сказал Доппель, - мы здесь делаем все, чтобы помочь фюреру. Условия чрезвычайно сложные. Население уклоняется от уплаты налогов, от продовольственных поставок, от трудовой повинности. Не щадя себя мы выполняем свой долг. Но зачастую, и это грустно признавать, партизаны сводят на нет все наши усилия. Партизаны - вот главная проблема!

– Не думаю, что она такая уж неразрешимая, Эрих. Мы - организованная нация. Лучшая армия в мире. А они? Смешно! Горстка случайных людей, разрозненные банды. Я займусь этим вплотную. Хаос не может противостоять порядку. Мы их уничтожим!

– Дорогой Фриц, мне нравится ваша решительность. Теперь я понимаю, за что вас любит фюрер!

Они расстались довольные друг другом.

Несколько иная беседа состоялась у полковника с штурмбанфюрером Гравесом.

Полковник не предложил ему сесть. Штурмбанфюрер стоял перед письменным столом, рассматривая нового коменданта выпуклыми глазами. А полковник будто не замечал его, вперился взглядом в какую-то бумажку и шевелил усиками. Гравесу казалось, что полковник медленно пережевывает текст, как корова жвачку.

Наконец комендант счел паузу достаточной, оторвался от бумажки, скользнул взглядом по штурмбанфюреру и, рассматривая стенку за его спиной, произнес:

– Вашей деятельностью недовольны, штурмбанфюрер! - Он не сообщил кто и где. Это был его излюбленный прием: огорошить подчиненного, внести в его душу смятение. Пусть мысленно перебирает свои грехи. Они есть у всех. Безгрешны только бог и фюрер! И хотя штурмбанфюрер не подчинен ему непосредственно, у службы безопасности свое начальство, по праву старшего он может позволить себе удовольствие сказать штурмбанфюреру все, что думает. - Еще осенью в городе построены виселицы. За счет рейха. Хоть бы потрудились вернуть их стоимость, торгуя веревкой.

Гравес понял, что имеет в виду комендант. Палач оплачивался государством, а за веревку предъявляли счет родственникам повешенного. Он улыбнулся.

Лицо полковника начало медленно багроветь, усики поползли вверх.

– Вы еще позволяете себе смеяться, штурмбанфюрер?

– Никак нет, господин полковник. Улыбаюсь, предвкушая удовольствие работать с вами. Ваш предшественник был чрезмерно осторожен, только и повторял: "Не надо дразнить гусей!"

Полковник фыркнул:

– Вот они его и клюнули, гуси.

– Так точно, господин полковник.

Комендант словно бы спохватился:

– Что ж вы не садитесь, штурмбанфюрер? Прошу.

Гравес поблагодарил кивком и сел, вернее, провалился в низенькое глубокое кресло. Раньше его здесь не было. Полковник получил возможность взирать на собеседника сверху и помягчал.

– Мы должны работать в контакте, господин штурмбанфюрер. Независимо от ведомства. У нас единые задачи. Порядок любой ценой! И не церемоньтесь. Вешайте.

– Служба безопасности, господин полковник, только сеть, очищающая водоем. Осмелюсь заметить, что виселицы числятся за комендатурой. Вы здесь бог и судья!

– Так очищайте, Гравес, очищайте. Я подпишу любую смертную казнь. И не расстреливать, а вешать. Вешать! Казнь должна устрашать, так учит фюрер.

Доктор Доппель, вернувшись к себе в кабинет, занялся поливкой кактусов. Он переходил с лейкой от горшка к горшку, неторопливо поливал в них землю и насвистывал. Мелодия была однообразной и напряженной. Доппель думал.

Внезапно поставив лейку на пол, он решительно надел пальто с меховым воротником, нахлобучил меховую шапку и, предупредив Отто, что он в гостинице, вышел.

Гертруда Иоганновна, увидев озабоченное лицо компаньона, выпроводила сыновей, молча поставила на маленький столик у диванчика бутылку коньяку, рюмку, заварила кофе. Доппель ценил знаки внимания.

– Гертруда, сегодня вас представят новому коменданту полковнику Фрицу фон Альтенграбов. Имейте в виду: он - фанатик, - сказал Доппель без обиняков.

– То есть? - Гертруда Иоганновна подняла тоненькие брови.

– Я сам старый член партии, но фанатизм мне чужд. Мир развивается в русле здоровой предприимчивости. Не надо ликвидировать кузнеца, если сам не можешь подковать лошадь. Не надо уничтожать лошадь, если придется идти пешком. - Доппель разговаривал как бы сам с собой, самого себя в чем-то убеждая. - Фанатики готовы пробить стену головой. Зачем? Ее спокойно можно разобрать по кирпичикам. Мы с вами неплохо работаем, Гертруда. Клиентура довольна. Мы имеем свою долю. "Акила нон кантат мускас". Орел не ловит мух.

– Что-то туманно, - сказала Гертруда Иоганновна.

Доппель улыбнулся.

– Мысли вслух. Вам надо понравиться новому коменданту, Гертруда.

Она пожала плечами.

– Будьте умницей. Он несколько странный человек. Обижен ростом. Не улыбайтесь при нем. Может подумать, что вы смеетесь над ним. Плюс ко всему он ранен в живот. У него строгая диета. Пусть Шанце готовит для него что-нибудь специально. Кстати, не найдется ли у вас жесткая подушечка?

– Подушечка?

– На которой можно сидеть. Полковник в своем кабинете сидит на подушечке. Чтобы казаться повыше. И учтите, он - личный друг Гитлера.

Когда Доппель ушел, Гертруда Иоганновна спустилась вниз на кухню.

В каморке у Шанце сидел незнакомый лейтенант. Над низким лбом блестел аккуратный напомаженный пробор, белое лицо словно обсыпано мукой, и на нем яркое пятно пухлых красных губ.

Лейтенант бесцеремонно уставился на нее.

– Адъютант нового коменданта, фрау Копф, - буркнул Шанце.

– Очень приятно, - она приветливо протянула руку.

Лейтенант вскочил, прилип губами к руке. Губы были мокрыми. Экая пакость!

– Лейтенант Гласкугель, - он хохотнул тоненько, словно всхлипнул. - Очень редкая фамилия.

– Добро пожаловать, господин лейтенант. Я как раз зашла дать инструкции повару по поводу обеда для господина коменданта. Что пьет господин комендант? - осведомилась Гертруда Иоганновна.

– Минеральную воду. А остальное пью я, - лейтенант снова всхлипнул.

– Угостите лейтенанта, Гуго, - сказала Гертруда Иоганновна и, кивнув, вышла.

– Угощай, фельдфебель, раз хозяйка велела. Сам-то не догадался!

Шанце откровенно поморщился. Он ценил независимость и терпеть не мог развязности. Но достал из шкафчика початую бутылку самогона, плеснул в стакан до половины, положил на тарелку соленый огурец и кусок хлеба.

И тут в каморке появилась Злата с деревянным ящичком в руках.

– Соль, герр Гуго.

Шанце указал пальцем в угол.

Девочка поставила на указанное место ящичек с солью.

– Какие синенькие глазки! - воскликнул лейтенант, протянул руку и сжал пальцами Златины щеки.

Она резко отстранилась.

– Ходить, ходить, шнеллер! - прикрикнул сердито Шанце и подтолкнул девочку к двери.

Злата торопливо вышла. Лейтенант щурился ей вслед.

Доппель привез полковника фон Альтенграбов ровно в 14.00.

Гертруда Иоганновна встретила их в вестибюле. Серое строгое платье с закрытым воротом сидело на ней, как армейский мундир. Она вскинула правую руку:

– Хайль Гитлер!

Гости ответили. Доппель представил ее полковнику.

Комендант руки не подал, только кивнул слегка. Она стояла перед ним навытяжку, но не тянулась. Все в ней казалось естественным.

– Милости прошу.

Она проводила гостей в ресторан к угловому столику. Положила наскоро сооруженную подушечку на сиденье стула.

– Надеюсь, удобно, господин полковник.

– Вполне, - комендант кивнул, уселся и стал казаться выше ростом, хотя тонкие ноги его, обтянутые блестящими гладкими голенищами сапог, не доставали до пола. - Садитесь, Эрих, - пригласил он и повернулся к Гертруде Иоганновне. - И вы тоже.

– Я на службе, господин полковник.

Комендант удовлетворенно хмыкнул: хорошо, что фрау ревностно относится к службе.

Гертруда Иоганновна направилась на кухню. Она не шла, она шагала, прямая, словно к спине привязана палка.

Полковник проследил за ней глазами. Потом сказал:

– Милая женщина.

– Настоящая немка! - с гордостью произнес доктор Доппель.

Протертый овощной суп.

Паровые куриные котлетки с хорошо взбитым картофельным пюре.

Молочное желе.

– Благодарю, фрау Копф. Было приятно с вами познакомиться.

Полковник даже улыбнулся прощаясь.

Доппель подумал: "Умница Гертруда. Верно говорят, что путь к сердцу мужчины идет через желудок".

Старый клоун дядя Миша - Мимоза снимал угол у неопрятной старухи.

Комнатенка была махонькая. Грязные обои отклеились и местами свисали у потолка. Мебель старухина: когда-то никелированная кровать, в изголовье привязаны выгоревшими розовыми ленточками иконки из папье-маше, обеденный стол на пузатых ножках, покрытый давно не стиранной скатертью, несколько скрипучих стульев с гнутыми спинками да диван с дырой посередине, из которой выскакивала упрямая пружина. На нем и спал дядя Миша.

По стенам без стеснения даже днем бегали клопы. И каждая вещь в комнате кричала о старости и запустении.

Старуха была беспокойной, постоянно двигалась, бродила вокруг стола, бессмысленно переставляла с места на место вещи, шевелила ввалившимися губами, как бы заполняла собой всю комнату.

А дядя Миша лежал на диване, завернувшись в старое ватное одеяло, сшитое из пестрых лоскутков. Кое-где швы между ними разошлись, и в прорехах торчала слежавшаяся серая вата. Поверх одеяла дядя Миша накидывал пальто, в комнате не намного теплее, чем на улице.

Они почти не разговаривали - дядя Миша и старуха. Не о чем было разговаривать. И тишину в комнате нарушали только ходики с гирями в виде чугунных еловых шишек. Они тикали над старухиной кроватью. Цифры на них располагались вокруг усатой кошачьей морды, и вместе с маятником, в круглых вырезах на морде, мотались зеленые кошачьи глаза вправо-влево, вправо-влево. Когда старуха подтягивала гири, цепь скрежетала.

Как-то в самом начале зимы дядю Мишу навестили Толик и Злата, принесли немного картофеля и бутылочку постного масла. Рассказали, что Флич в городе, и про Гертруду рассказали. Тогда он оживился и собрался было совсем уйти от старухи.

Там, в центре города, в большом доме, на четвертом этаже живет Яков Флич, Яша! На клочке газеты ребята оставили его адрес. Флич не прогонит старого друга. Конечно, в день эвакуации он, Мимоза, предал цирк, предал товарищей. Да-да, предал, не ищи другого слова. Ушел потихоньку. Забился в щель, вроде клопа. Думал: легче отсидеться, выжить. А русские, немцы - все едино!… Яков поймет. Яков должен понять и простить.

Ах, знать бы раньше, что Гертруда здесь, стала важной, вроде начальства. Он бы пошел к ней работать. И был бы сыт. Теперь поздно. Руки трясутся. Голова трясется… Поздно. А к Якову надо идти.

– Далеко? - спросила старуха, видя, что жилец куда-то собирается.

– Далеко. Насовсем. Друг у меня нашелся.

– Нужон ты ему. Небось самому кусать нечего! Все с голоду пухнут. На рынке молочко-водичка пятьдесят рублей за литру. Бульбочка дробненькая, что твой горох - тридцать пять рублей за кило. Мучки стакан - сорок рублев… Ох-хо-хо… Мильены нужны! - И вдруг взвизгнула по-щенячьи. - А я одна пропадай! - она заплакала, зашмыгала носом. - Сперва… сперва за квартеру… рассчитайси. А еще артист! - она села на пол в дверях. - Перешаговай меня, коли совесть. Перешаговай!

Дяде Мише стало жалко старуху, тоже живая душа. Да и права она. Грузом будет он Якову. Конечно, Яков виду не подаст…

Не было сил переступить через сидящую в дверях хозяйку. Он остался. А бумажку с адресом не выбросил. Спрятал.

Как они живы еще в этой конуре? Непонятно! Бывали дни, когда совсем нечего было есть. Пили пустой кипяток из маленького котелка. Грели воду на керосинке, которая коптила и воняла. Над ней, на потолке чернело пятно. Старуха и закипеть воде не давала, берегла керосин.

Иногда она приносила откуда-то мороженый картофель, сваренный, он темнел, был сладковат и пах погребом.

Первое время после того как дядя Миша собрался уходить, старуха, покидая дом, поворачивала ключ в замке. Потом перестала запирать. Куда жилец денется!

Дядя Миша лежал неподвижно часами, не шевелясь, не думая, просто лежал, уже не живой и еще не мертвый. Уши как ватой забиты, на глаза словно кисея наброшена. Окошко потускнеет, исчезнет, снова возникнет.

Однажды старуха напялила потертый плюшевый жакет, обмотала голову поверх серого платка черным и ушла. Как обычно. Только не вернулась вечером. И на другой день не вернулась.

Дяде Мише хотелось есть. Он слез с дивана, но наклониться, чтобы пошарить под старухиной кроватью, где обычно лежала картошка, не мог. Кружилась голова, стенки начинали наползать на потолок. Тогда он растянулся на полу, нашарил под кроватью несколько картофелин. Разжег керосинку. Черные хлопья сажи поплыли по комнате. Дядя Миша покрутил регулятор, но проклятая керосинка не слушалась.

Он съел полусырую картошку вместе с кожурой и остался сидеть за столом, положив сухие руки на столешницу и уставясь взглядом на обшарпанную дверь. Ждал хозяйку.

Старуха так и не вернулась. Может, умерла где-нибудь на улице. Скорей всего умерла.

Остановились кошачьи глаза ходиков. В комнате стало до жути тихо. Дядя Миша не догадался потянуть за цепочку, поднять гири.

Окошко почернело, почти слилось со стеной. Дядя Миша сидел один в полной темноте. Потом перебрался на диван. Он всегда засыпал легко, вернее, впадал в забытье, каменел и давно уже не видел снов.

А в эту ночь ему привиделся ярко освещенный манеж. Будто бы он, Мимоза, сидит в местах для публики и смотрит на самого себя, выходящего на манеж. Вот знакомый узкий пиджак с коротковатыми рукавами, широкие клетчатые штаны, длинные туфли с загнутыми носами. На рыжей голове нелепый маленький колпак.

Откуда взялась на манеже кровать? Да это ж старухина, и те же иконки привязаны к спинке розовыми ленточками. Клоун ложится на красный ковер, шарит длинными руками под кроватью.

В местах для публики прокатывается смех. Только он, Мимоза, тот, что в публике, не смеется. Он знает, зачем тот, на манеже, шарит под кроватью. Вот он выползает из-под нее, выпрямляется. В руках картошины. Они лопаются с треском, как пузыри.

Тот, на манеже, плачет. Две прозрачные струйки льются на ковер.

Манеж погружается во мрак, уплывает куда-то.

Темнота.

Тишина.

Дядя Миша проснулся.

Сейчас утро или вечер? Тишина звенит тоненько и непрерывно. Или это слышится слабый ток собственной крови?

Надо встать. Встать и идти. Если он сейчас не встанет и не пойдет, он уже никогда не встанет. Все. Конец. Бумажка с адресом в кармане.

Дядя Миша опустил ноги с дивана, нащупал старые разбитые валенки. С трудом сунул руки в рукава пальто. Долго шарил вокруг, искал шапку. Куда она запропастилась? На улице мороз, без шапки беда.

Только бы дойти до Якова, и все образуется. Флич, дорогой, я иду к тебе!

Так и не отыскав шапки, он стащил со стола скатерть, сложил вдвое и обмотал ею голову. И шея закрыта. Еще лучше, чем в шапке.

Дядя Миша шагнул за порог, медленно спустился по лестнице. Что-то держало наружную дверь оттуда, с улицы. Может, старуха? Он навалился на дверь всем телом, и она подалась.

Ветра не было. Скрипел под неверными шагами снег.

Медленно, придерживаясь рукой за стены, он побрел к центру.

Он брел долго, целую вечность.

Пока его не остановили два солдата с автоматами. Головы их под касками были обмотаны шарфами, как.его голова скатертью.

– Аусвайс? - потребовал один.

Дядя Миша молчал, смотрел мимо них на заснеженную улицу.

Один из немцев ощупал старика: нет ли оружия?

Старик двинулся, неторопливо переставляя ноги, ставшие ватными. Не от страха, от слабости. Страха не было, вообще ничего не было, словно он, пока шел по улице, растряс себя, растерял нутро. И мыслей никаких не было. Только когда немцы нет-нет подталкивали его, он делал несколько быстрых шагов, чтобы не упасть, как бы подставлял ноги под потерявшее равновесие тело. А потом снова брел безразличный ко всему.

Он даже не подумал, зачем и куда его ведут. И забыл, куда шел сам. Ах, да… Он идет к Якову. К Якову…

В кармане бумажка с адресом… Бумажка с адресом. Да… Немцы будут шарить в карманах и найдут… Он внезапно оживился, сунул торопливо руки в карманы.

Солдаты не обратили на это внимания.

Замерзшие пальцы ничего не чувствовали. Не могли нащупать бумажку, не хотели сгибаться. Дважды он вынимал их из кармана, но они ничего не прихватывали. И только на третий раз, непонятно как, они умудрились прихватить клочок бумаги.

Он поднес пальцы ко рту, словно бы отогреть, сунул бумажку в рот и начал медленно ее пережевывать. Как трудно жевать клочок бумаги. Сухо во рту. Зубы шатаются.

Наконец он проглотил жвачку. Все.

Немец снова его подтолкнул, и он постарался не упасть.

Еще раз в нем пробудилось сознание, когда его вели мимо знакомой железной ограды и он увидел заснеженный провисший купол цирка.

Дядя Миша остановился. Один из немцев сердито сказал что-то и толкнул его в спину, но он вцепился окоченевшими пальцами в прутья ограды.

Цирк!… Его цирк. Его долгая-долгая прекрасная жизнь…

Он явственно услышал музыку, веселый галоп… Сейчас начнется представление. Сейчас он выйдет из форганга на манеж и крикнет громко, как молодой петушок: "А вот и я!"

Губы, скованные морозом, дрогнули. Дядя Миша улыбнулся.

Немец снова ударил его в спину и что-то крикнул.

Старик с трудом оторвал прилипшие к ограде пальцы. Боли не почувствовал. Веселый галоп все еще звучал.

Дядя Миша переломился в поклоне, как делал это на манеже день за днем, всю жизнь. Он поклонился заснеженному куполу, публике, которая изо дня в день наполняла цирк, своим собратьям по манежу, самому себе, тому Мимозе, которого уже нет.

– Эр ист феррюхт!

[4] - воскликнул один из немцев и ударил старика по шее.

Дядя Миша пошатнулся, помотал головой так, будто ворот стал тесен, и побрел дальше.

Потом он сидел в подвале на цементном полу. Вокруг были люди, женщины и мужчины. Кто-то заговаривал с ним. Кто-то размотал на его голове скатерть и стал тереть щеки.

Дядя Миша молчал. Не было сил ни говорить, ни двигаться, ни думать.

Потом его вели коридорами длинными-длинными. Впереди в окошке брезжил мутный свет. Видимо, было утро. Или вечер? И было тепло. Он даже попытался расстегнуть пуговицу пальто. Но пальцы кровоточили. В них возникла боль, и они не слушались. Кожу на лице стянуло, такое ощущение, будто на лицо надели маску. А ног не было, вернее, они были, несли его отощавшее длинное тело, но он их не чувствовал.

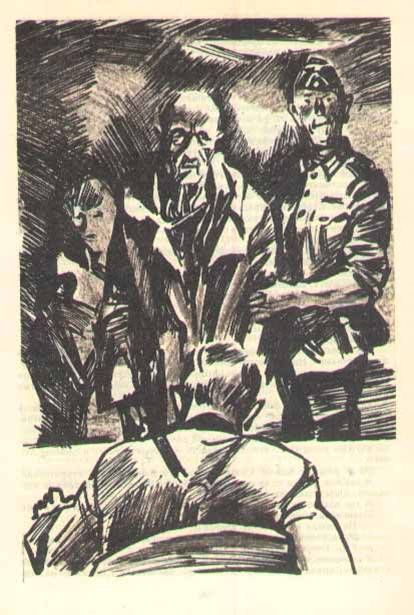

Потом он стоял посередине комнаты. За столом сидел лупоглазый немецкий офицер. Другой немец стоял у стены, рукава его мундира были засучены по локоть. А на стуле сбоку притулился штатский.

Некоторое время они рассматривали старика. Потом офицер что-то сказал.

– Кто вы? - спросил штатский по-русски.

– Мимоза.

Штатский пожал плечами, перевел. Офицер усмехнулся, дрогнули светлые усики.

– В каком смысле?

– Если до меня дотронуться, я сворачиваюсь.

– Как ваше имя?

– Миша. Дядя Миша. Мишель.

– Фамилия?

Он не ответил. Он уже пожалел, что назвался своим цирковым именем. Не надо, чтобы они знали, что он клоун. Он просто жалкий нищий старик. Если они узнают, что он клоун, станут беспокоить Якова и Гертруду.

– Я нищий, - сказал он хрипло.

– Где вы живете?

– У старухи… Но она, наверно, умерла.

Он назвал старухин адрес. Туда пусть идут.

– Что вы делали ночью на улице?

– Шел.

– Куда?

Дядя Миша не ответил.

– Господин офицер спрашивает, куда вы шли?

– Никуда… Старуха не вернулась… Картошка кончилась… Я пошел.

Штатский перевел. Немец с засученными рукавами оторвался от стены, сделал несколько шагов к дяде Мише. Но офицер махнул рукой, сказал что-то. Немец вернулся к стене, и все трое засмеялись.

Дядя Миша не понял, что сказал офицер, но почему-то тоже растянул потрескавшиеся губы в улыбке.

Если бы он понял, не улыбался бы.

Офицер сказал:

– Не трогай его, иначе он не дотянет до виселицы.

Снова длинный-длинный коридор. Подвал.

Уводят людей. Приводят. Некоторые не возвращаются. Иных приволакивают избитых, сбрасывают со ступенек на цементный пол. И там, где они падают, расползаются по серому бурые пятна крови.

Дядя Миша сидел, прислонясь к стене. Болели пальцы. Саднило лицо. Затекали ноги. Он то проваливался в черную дрему, в омут забытья, то выныривал на поверхность, открывал глаза и недоумевающе осматривался. Его не тревожили, только кто-то сунул в скрюченные пальцы корочку хлеба. Он долго рассматривал ее, потом, морщась от боли, отломил кусочек и стал сосать.

Сколько он здесь? День? Неделю? Год?

Он не заметил, как в дверях подвала появились автоматчики. А офицер с усиками и переводчик в штатском спустились по ступенькам.

|

– Встать! К той стене! Быстро!

Люди, помогая друг другу, подымались с пола, отходили к стене. Офицер осмотрел их брезгливо. Ткнул пальцем в сторону избитого парня

– Ду!

– К дверям! - приказал переводчик.

Парень, прихрамывая, подошел к дверям.

– Ду! - офицер показал на женщину в пестром халате. Видно, немцы взяли ее дома и не дали одеться. Так и привели. Когда она двинулась к двери, кто-то накинул ей на плечи ватник.

– Унд ду! - офицер показал на дядю Мишу.

Старик побрел к двери на негнущихся ногах. Переводчик сорвал с кого-то из оставшихся у стены ушанку, сунул ее в руки дяде Мише.

Офицер усмехнулся.

Дядю Мишу, женщину в халате и парня вытолкали во двор. Там тоже стояли автоматчики. Подошел солдат с веревочными концами, перекинутыми через плечо. Связал парню руки за спиной. Потом женщине. Потом дяде Мише. Старик машинально чуть раздвинул кисти рук. Когда-то в цирке он проделывал такой трюк: ему кто-нибудь из зрителей связывал руки, еще покрепче, чем этот немец, а он сбрасывал веревочную петлю. Это очень просто. Тренировка кистей.

Он не собирался освобождаться от веревки, просто кисти сами раздвинулись, чтобы она жала послабее.

Потом каждому на грудь повесили фанерные квадратики с надписью: "ПАРТИЗАН", вывели через ворота на улицу и повели к центру. Справа, слева и сзади шли автоматчики.

– Почету много, - сказал парень.

Женщина и дядя Миша молчали.

Скрипел снег, розоватый от низкого солнца, словно сквозь него просачивалась кровь.

На площади, куда их привели, стояла молчаливая толпа, окруженная автоматчиками. Над ней подымался пар от дыхания. Он тоже был розоват. А внутри толпы, в другом кольце автоматчиков - виселицы. Их построили еще осенью. Дядя Миша видел их. Но теперь с перекладин свисали толстые веревки с петлями.

Полковник Фриц фон Альтенграбов, стоявший неподалеку с группой офицеров, рассматривал приговоренных. Он подписал приговор не читая. Не все ли равно, эти виноваты или другие. Любого русского можно повесить. Публичная казнь через повешение должна устрашить город. Эти скоты должны понять, что немецкая власть - твердая власть и сломает любого.

Ну и рожа у парня! Сразу видно, что допрашивали старательно. Женщина… Если ее не повесить, народит кретинов. Ишь, глаз не опускает!… Опустишь, как накинут петлю.

И где только Гравес откопал это чучело?… Он же на ногах еле стоит. Полковник повернулся к штурмбанфюреру:

– Не нашли кого-нибудь покрепче?

– Идея, господин полковник. Пусть висят, так сказать, три поколения.

– Гм… Остроумно.

У стоящего позади лейтенанта, с лицом, словно обсыпанным мукой, сладко замирало сердце. Он еще не видел, как вешают. Ах, если бы полковник приказал ему вздернуть хоть вот эту бабу! Должно быть, острое ощущение!

Приговоренным велели подняться на помост, где возле каждой свисающей петли стоял солдат, а под петлями - длинная скамейка, одна на всех. Переводчик встал с краю помоста, развернул бумагу, начал громко читать.

Дядя Миша не прислушивался. Улавливал отдельные слова: "Строгий порядок… Партизаны или кто им помогает… Смертная казнь…"

Внезапно толпа там, за шеренгой автоматчиков, распалась на лица и он увидел глаза. А в них - боль, ненависть, ужас.

"А ведь это публика, моя публика, - подумал дядя Миша. - Разве такие у них были глаза? Где радость? Где смех? Где жизнь?"

Дядя Миша выпрямился и стал еще длиннее. К смерти он давно готов, но болтаться в петле, как мешок? На глазах у публики, у его публики, которая дарила ему каждый вечер счастье?…

Он вдруг почувствовал себя клоуном, тем прошлым Мимозой. И тело свое ощутил молодым и пружинистым.

Он сложил по особому пальцы. Они послушались, и правая рука выскользнула из веревки. Он сорвал с головы ушанку и крикнул по-петушиному:

– А вот и я!…

И растрескавшиеся окровавленные губы его растянулись в веселую улыбку до ушей. Отставив ногу назад, он сломался в шутовском поклоне, уронил ушанку, подцепил ее ногой, подбросил, и она послушно наделась на голову. Как всегда, как там, на манеже.

На лице его внезапно возникла маска ужаса, будто он увидел что-то кошмарное. Рот открылся, глаза округлились, руки метнулись в стороны. Он смешно запрыгал, высоко подымая колени. Крикнул:

– Крысы! Крысы!

Снова сорвал с головы ушанку и стал бить ею стоящего рядом немецкого солдата по лицу. Тот не ожидал нападения, закрыл голову руками и взвыл.

– Крысы! Крысы! - кричал дядя Миша.

Кто-то узнал старого Клоуна.

– Да это ж клоун из цирка! Мимоза!

– Мимоза! Мимоза! - прошелестело в толпе.

Кто-то хлопнул в ладоши несколько раз. Хлопки подхватили. И над замершей, напряженной площадью, над касками автоматчиков, над кучкой офицеров, над виселицами покатились аплодисменты. Они перекатывались волнами, как солдатское "ура" на параде. Они проходили через сердце старого клоуна и подымались прямо в небо к алому, пламенеющему солнцу.

Мимоза стоял перед своей публикой с гордо поднятой головой и плакал от невыносимого счастья. Сердце его не выдержало, и он упал на помост лицом вниз. Повесили его уже мертвого.

Два раза в неделю Шанце ездил в пекарню за хлебом. Мобилизованную кобылу Розу запрягали в широкие розвальни. Ставили на них два больших зеленых ящика. Позади, за ящиками садился автоматчик. Шанце надевал пояс с пистолетом. Приказ!

Петр и Павел отпрашивались у матери и увязывались за Шанце.

Они любили Розу. От нее пахло цирком. Они пробовали даже расчесать ее рыжую шерсть, как расчесывали цирковых лошадей, в клетку. Но ничего не получалось. Не так просто превратить спину лошади в шахматную доску. Зато они аккуратно постригли ее гриву, пустили над глазами челку и вплели в хвост желтую ленту. Другой не было.

Шанце фыркнул, когда в первый раз увидел эту ленту в хвосте. Но мальчишки отстояли ее.

У Розы был кроткий нрав, как у Дублона. Только иногда она вздыхала шумно, раздувая бока. А ноги у нее были мохнатыми у копыт и толще, чем у Дублона, раза в два. Немецкий язык она не признавала. Крикнут ей "Хальт!", а она идет себе, помахивая хвостом. Другое дело, если скажут "Стой!". Сразу остановится.

Павел и Петр усаживались на розвальни рядом с Шанце, тут же устраивался и Киндер. Вожжи держали по очереди.

Возле пекарни очередь из саней и машин.

Шанце привязывал вожжи к фонарному столбу, брал пустой ящик, другой доставался автоматчику, и, не обращая внимания на очередь, шел прямо в пекарню. Павел и Петр шли следом. Киндер оставался сидеть в розвальнях и сердито облаивал всех, кто проходил мимо.

В первом помещении немец-интендант выдавал хлеб через окошко в выбеленной стене. Увидев процессию с зелеными ящиками, он улыбался, торопливо закрывал окошко и отворял дверь. И все следовали за ним мимо деревянных полок, наполненных серыми буханками.

В пекарне было жарко. У печей орудовали хлебопеки в белых куртках, наброшенных на голое тело. Вкусно пахло свежеиспеченным хлебом. Шанце любил горячий хлеб. Острый кончик его длинного носа вздрагивал и вытягивался, словно готов был сунуться за хлебом прямо в жаркую печь.

Пока хлебопеки укладывали хлеб в зеленые ящики, Шанце доставал из кармана бутылку и наливал самогон в эмалированную кружку. Это называлось "три капли для хорошего человека".

Интендант, жмурясь, припадал к ней и крякал от удовольствия. Шанце знал, как поладить со своими соплеменниками.

А Петру, Павлу и автоматчику доставалось по горячей буханке. Что делал со своей буханкой автоматчик - неизвестно. А мальчики прятали свои за пазухами. Потом одну унесет Флич Филимонычу, а другую отдадут Злате.

Отношения с девочкой несколько наладились. А вот Толика и Ржавого повидать не удавалось. Мама запретила какие бы то ни было встречи. Даже с ребятами.

Еще интендант передавал Шанце пакет дрожжей. Повар хорошо разъяснил ему, что без дрожжей не будет самогона.

Дрожжи мальчики относили Пантелею Романовичу, и большая часть их попадала в лес. Партизаны тоже пекут хлеб.

В тот день они возвращались из пекарни. Роза шла ровно, она не любила спешить. Алое солнце закатывалось за крыши. Окна домов пламенели.

Павел направил лошадь по центральной улице. Навстречу шли хмурые озябшие люди. Никогда на улице не было столько прохожих. Разве что до войны. Они шли молча и поглядывали на дровни с немцами исподлобья, зло.

Шанце занервничал, стал погонять Розу. Автоматчик схватился за свой автомат.

Хриплый голос на панели произнес отчетливо:

– Крысы. И верно крысы.

Шанце и автоматчик не поняли этого слова, но интонация заставила их съежиться.

Роза вытащила розвальни на площадь, и здесь Шанце понял, в чем дело.

На виселице, на толстых веревках под перекладинами неподвижно висели три тела, а по притоптанному сотнями ног снегу вышагивали, как заведенные, несколько автоматчиков.

Лицо Шанце побледнело и перекосилось. Он опустил голову, сунул нос в воротник и отвернулся.

Павел и Петр смотрели на повешенных с ужасом и никак не могли отвести взгляда от страшного зрелища, только схватились за руки и прижались друг к другу.

Лысый длинный старик, висевший посередине, кого-то напоминал им. Ноги его в дырявых носках почти касались помоста, казалось, что он стоит на цыпочках.

– Отвернитесь! - свирепо приказал Шанце, выхватил из рук Павла вожжи, яростно хлестнул ими Розу.

Дома мальчики застали Флича. Он сидел на письменном столе, обхватив голову руками, и раскачивался тихонько из стороны в сторону.

Когда они вошли, он посмотрел на них покрасневшими, припухшими глазами.

Что-нибудь случилось…

– Где мама? - испуганно спросил Павел.

Флич поднес палец к губам, потом указал на дверь спальной.

– Заболела?

– Нет-нет, она здорова, - торопливо ответил Флич и вдруг всхлипнул. - Понимаете, есть вещи, - слово показалось ему неуместным, и он поправился, - есть события, которые трудно пережить. Когда в девятьсот пятом черносотенцы убили моего отца, мне показалось, что я тоже умру.

В глазах у мальчиков появился испуг.

– Папу убили? - шепотом спросил Петр.

– Что случилось? - шевельнул губами Павел.

– Они повесили дядю Мишу, Мимозу, - тихо сказал Флич и снова всхлипнул.

Конечно! Это был Мимоза, тот, что висел посередине. Мимоза! Старый добрый клоун, который мухи не тронул.

– Как же это, Флич? - спросил Павел сдавленным голосом.

Флич снова обхватил голову руками и молча закачался из стороны в сторону; так качается человек, чтобы унять зубную боль.

Братья заглянули в спальню. Мать лежала на кровати, зарывшись лицом в подушку. Прическа ее сбилась, светлые пряди разметались.

Они тихонько подошли к ней, дружно, не сговариваясь, погладили ее волосы. Она повернула к ним заплаканное помятое лицо. В глазах ее была та же боль, что и у Флича. Оттолкнувшись от постели руками, она села, сказала тихо:

– Вы уже знаете… - привлекла сыновей к себе, и так они посидели втроем молча.

В дверь заглянул обеспокоенный Флич.

– Идите сюда, Флиш, - позвала Гертруда Иоганновна.

Он прошел в комнату, сел на пуфик возле туалетного столика.

– Я не смогу больше выступать перед ними, - сказал Флич решительно. - Я сорвусь. Я ненавижу их. Простите, Гертруда.

Она молчала, потом произнесла дрогнувшим голосом:

– Я виновата. Нельзя было оставлять Мимозу одного.

– Он ушел сам, - глухо откликнулся Флич.

– Да. Он не понял… Его надо было искать.

– Вы не имели права. Я ведь догадываюсь, зачем вы здесь…

Гертруда Иоганновна печально покачала головой.

– Наверно, можно было что-нибудь придумывать. Что-нибудь делать… - Она поднялась с кровати, прижала сжатые кулаки к груди. - Смерть тоже дает силу отомщать! Дядя Миша погибал, как шеловек. Весь город говорит: крысы!

Павел и Петр смотрели на мать во все глаза, никогда, наверно, они так сильно не любили ее. Сейчас она была такой, какой они представляли ее себе, когда жили у Пантелея Романовича. Они гордились ею, они готовы были умереть за нее.

– Надо выступать, Флиш. Надо взять сердце в кулак.

– Не знаю, не знаю, Гертруда, смогу ли выйти на эстраду…

– Сможете, Флиш. Вспомните нашего Мимозу и сможете. Он их не побоялся!

Черное длиннополое пальто на ватине не грело. Дьякон Федорович понимал, что там, на площади, промерзло не только тело, промерзла душа. И нету на свете такого жару, чтобы отогреть ее.

За что караешь, господи? Глаз не смежить, возникают три тела, удавленные в петлях. Что ж это?… Дай прозрения, господи! Аз есмь червь… Романсы пою для нечисти, а после грех замаливаю. Не будет прощения!

Федорович шел по улице быстрым шагом, засунув руки глубоко в карманы, и не мог согреться.

Еще недавно стоял он в согнанной на площадь толпе и цепенел от ужаса вместе со всеми.

Видел, как вели их, связанных, словно зверей.