"Карский рейд" - читать интересную книгу автора (Вайнер Аркадий Александрович, Вайнер...)

Часть III БОЙ

В конференц-зале английского пресс-клуба нынче людно и шумно: журналисты собрались на встречу с советской торговой делегацией.

По широкому проходу быстро, деловито прошли на возвышение-сцену представители Советской Республики.

Виктор Павлович Ногин занял председательское место, рядом сели Красин, Литвинов, Клышко.

Ногин поднял руку — корреспонденты английских и иностранных газет, заполнившие зал, притихли.

Виктор Павлович начал конференцию.

— Господа, мы пригласили вас, чтобы сделать для мировой печати ряд важных сообщений, — сказал он. — Газеты уже извещали о том, что советская торговая делегация заключила соглашение с кооперативным обществом «Закупсбыт Лимитед» о торгово-коммерческом сотрудничестве…

Журналисты шумно подтвердили свою осведомленность.

Ногин продолжал:

— Вчера, однако, правление «Закупсбыта» уведомило нас о расторжении договоренности…

В зале гомон. Лучится угрюмыми морщинами облупленное лицо Севрюкова, примостившегося с блокнотом в руках в заднем ряду, поближе к двери.

Ногин дождался терпеливо полной тишины.

— Руководители «Закупсбыта» мотивировали свой отказ от обязательств развернутым против этого общества физическим, политическим и финансовым террором. Лондонская биржа лишила «Закупсбыт» кредитов, вручив фирме ультиматум. Фирма передала его текст нам…

Он показал собравшимся письмо.

— Здесь сказано, помимо прочего, следующее: «Мы решили, что для нас сейчас невозможно будет принять участие в каком-либо деле, способствующем Советскому правительству…»

Раздались в разных углах зала одобрительные возгласы.

Не обращая на них внимания, Ногин продолжал:

— Кроме того, вы знаете, вероятно, что несколько дней назад фанатиком-белогвардейцем была убита двадцатилетняя девушка, английская подданная, сотрудница фирмы «Закупсбыт Лимитед»…

Встал со своего места корреспондент.

— Газета «Таймс», — представился он. — Какие теперь планы у советской делегации?

На вопрос ответил Красин.

— Господа журналисты, можете сообщить в свои газеты следующее… — очень серьезно сказал он. — У нас такое трудное положение, что, кроме бесповоротной победы, большевиков не устроит никакой другой вариант!

В зале доброжелательно засмеялись.

— А если говорить серьезно, — сказал Ногин, — то мы решили отказаться от услуг посредников. Советские кооператоры уполномочили меня сообщить: со вчерашнего дня учреждено первое советское международное кооперативное акционерное общество «АРКОС» — Олл Рашен Кооператив Сосайити. И штаб-квартира его будет находиться здесь, в Лондоне!

— Газета «Нью-Йорк геральд трибюн»! — выкрикнула с места долговязая рыжая журналистка в немыслимо яркой шляпе. — Не помешают ли деятельности «АРКОС» разногласия и споры о долгах русского царя?

Ногин твердо ответил:

— Это исключено. «АРКОС» не государственное, а общественное предприятие…

И после короткой паузы добавил:

— Предъявлять к нему претензии за долги русской короны так же нелепо, как если бы я попросил вашу редакцию оплатить нам проценты за покупку американским правительством у русского царя Аляски.

В зале снова зашумели, но пронзительный тенорок толстяка в полосатой тройке перекрыл общий гомон:

— Газета «Сан». Шутки шутками, но политические переговоры вновь затормозились. И именно из-за долгов России странам Антанты!

Ногин развел руками:

— Ну, если говорить честно, то английская сторона затормозила, переговоры из-за того, что Врангель вырвался из Крыма и захватил Северную Таврию. Кое у кого появилась надежда на реставрацию. Поэтому и всплыл заново вопрос о пресловутых царских долгах.

Вмешался Красин:

— Господа, ведь мы и не возражаем оплатить эти долги. Разумеется, если нам будет возмещен ущерб от интервенции в сумме тридцати миллионов золотых рублей…

Кто-то презрительно засмеялся.

Красин крикнул:

— Вдумайтесь, господа! Переговоры переговорами, войны войнами, это дело другое… А есть людям надо каждый день! И для этого надо торговать каждый день! Не так ли, господа журналисты?

По залу прокатился одобрительный шум.

Встал представительный мужчина с кайзеровскими усами:

— Газета «Гамбургер цайтунг». Русский коммерсант и полярный исследователь доктор Павел Кушаков распространил в Лондоне меморандум. Знакомы ли вы с этим документом, и что вы о нем думаете?

Ногин кивнул:

— Да, мы читали меморандум Павла Кушакова. Он ратует за широкое привлечение иностранного капитала к освоению Северного морского пути и разработке природных богатств русского Севера. Он требует объявления порто-франко[1] в Дудинке, Усть-Порте, Обдорске, Усть-Цильме… — Ногин приподнялся со своего места. — Господа, на этот счет я могу сообщить вам слова Владимира Ильича Ленина о тактике современной буржуазии: «Они хотят сделать мешочничество интернациональным. Хотят мирное хозяйственное строительство превратить в мирное разложение Советской власти. Извините, господа империалисты, мы начеку!» Вот что сказал вождь российской революции, и я думаю, что комментарии тут излишни.

— Но специалисты утверждают, что русские своими силами смогут приступить к освоению ресурсов на Севере не ранее, чем через пятьдесят лет! — выкрикнул из зала один из корреспондентов.

Красин ответил мгновенно:

— Господа, что касается прогнозов специалистов, то практика уже не раз демонстрировала их скоропалительность. И ошибочность. Хорошо хоть, что у вас здесь терпимо относятся к таким слабым пророкам. А то я припоминаю случай, когда со мной сидел в Воронежской тюрьме один конокрад. Он зарезал гадалку за то, что она ему неправильно нагадала… у кого лошадь украсть!..

В зале хохот.

Ногин весело добавил:

— Господа, у нас действительно есть в Сибири и на Севере уголь, лес, нефть, золото, медь, асбест, железо. И многое-многое другое. Но я надеюсь, вы не осудите меня, если я вам сообщу доверительно, хотя и конфиденциально…

Зал заинтересованно притих.

— …Все это: и золото, и нефть, и прочее, нам все это самим надо!

Аудитория взорвалась хохотом. Красин тоже улыбнулся — еле заметно — и добавил:

— Поэтому необходимо закончить вопрос с пророчествами: не так давно все утверждали в один голос, что ни при каких условиях нам не организовать морской экспедиции для вывоза хлеба из Сибири. Так вот, с особым удовольствием могу сообщить вам, что вчера караван из пяти ледоколов и девяти грузовых судов взял курс на Обь и Енисей. Через три месяца новорожденному сегодня «АРКОСу» будет что предложить на лондонском рынке…

В зале раздались аплодисменты, и Красин почувствовал, что овладел аудиторией.

За улыбчивостью наркома, его юмором и мягкостью ощущались огромная уверенность и внутренняя сила. Севрюков смотрел на него с ненавистью. Потом, не в силах слушать его дальше, встал и вышел из зала в пустынный вестибюль.

Там он пристроился за колонной, огляделся по сторонам.

Никого не было. Севрюков переложил из заднего кармана брюк во внутренний карман пиджака длинноствольный маузер, с которым никогда не расставался.

Из зала послышался вопрос:

— Не опасается ли господин Красин повторения в «АРКОСе» столь же прискорбных случаев, как тот, что произошел с убийством служащей в «Закупсбыте»?

Красин задумчиво потеребил свою элегантную бородку, внимательно всмотрелся в зал.

— В течение долгих десятилетий лучшие люди России сознательно шли на смерть во имя справедливости и торжества дела свободы, — сказал он и с жаром закончил, — и не нам, тем более сейчас, пугаться уголовно-политического террора! Каждый из нас, каждый сотрудник «АРКОСа» отдает себе отчет в опасности, но надежда испугать нас ножами и пулями платных истязателей и наемных убийц — бессмысленна!..

В зале снова вспыхнули аплодисменты, раздались громкие одобрительные возгласы, журналисты поднялись с мест, застучали сдвигаемые стулья.

В вестибюль устремился поток спешащих к телефонам корреспондентов. Мгновенно возникла толпа.

Показались советские делегаты. Красин и Ногин были окружены большой группой журналистов, продолжавших задавать вопросы.

Все они двигались к выходу, и в эту суету незаметно втерся Севрюков. Сквозь толчею он постепенно пробился поближе к Красину. Посматривая на выход, шел вплотную за советским наркомом. Положил руку в карман пиджака…

Шестаков вышел на верхнюю палубу ненадолго — оценить обстановку. Он стоял на мостике, подняв воротник шинели, нахлобучив низко на лоб фуражку — зюйдвестка осталась в каюте.

Медленно, ох как медленно движется в свинцовых волнах Ледовитого океана хлебный караван! Ведь равняться надо на самые тихоходные пароходы, а некоторые из них и вовсе приходится тащить на буксире: старые изношенные машины не выдерживают нагрузки, время от времени какая-нибудь из них останавливается, требуя ремонта в невыносимо тяжелых походных условиях.

Вокруг, сколько хватало глаз, угрожающе качались льды — летние, потрескавшиеся, но все еще опасные для утлых коробок, которые держались на честном слове да на энтузиазме «караванщиков».

Шестаков в мыслях грустно усмехнулся: ведь многих из них действительно иначе, чем «караванщиками», не назовешь; они и океан-то впервые увидели всего несколько месяцев назад, какие из них моряки!

Но работали яростно, будто снова и снова шли в бой с проклятой белогвардейской контрой!

Шестаков вспомнил, как несколько дней назад налетел шторм.

Плотный снежный заряд накрыл и море, и корабли белым мятым покрывалом, ослепил вахтенных на мостике.

«Видимость — ноль!»

Испуганно, жалобно заныли, загудели, заревели гудки пароходов: в любую минуту было возможно столкновение. Да и берег недалеко — с бурунами вокруг колючих острых рифов, с предательскими отмелями. Не дай бог, занесет на них в этой сумасшедшей летней метели!

Свирепо завывал порывистый ледяной ветер, вздымал короткую крутую волну. Резко ударив по борту корабля, она взлетала вверх и рассыпалась мириадами крохотных ледяных шрапнелин; влажная пыль окутывала снасти и палубу прозрачной узорчатой коркой, лед прямо на глазах нарастал тяжелым опасным панцирем.

Моряки знают, как страшно это непрошеное украшение — под его тяжестью рушатся снасти, надстройки, а порой и все судно, потеряв остойчивость, ложится на борт, набирает воды, переворачивается…

И хотя сапоги матросов за минуту плотно примерзали к палубе, люди неистово скалывали лед чем попало, поливали его кипятком…

Вот в этот самый момент и застопорила машина «Седова», оставляя флагманский корабль на волю бушующей злобной стихии.

Шестаков кубарем скатился в машинное отделение: около двигателя уже хлопотали «духи» — так называют на судах машинную команду.

— В чем дело?! — заорал Шестаков с порога.

— Да вот, разбираемся, Николай Павлович, — виновато сказал старший механик Яков Привин. — Похоже, что подшипник преставился…

В огромных ручищах он держал стальное полукольцо, покрытое сизой окалиной, с неровными обломанными краями. Лицо механика, все в масляных пятнах, выражало недоумение.

Рядом копался в машине второй механик. Немного погодя он повернулся к Шестакову, поблескивая белками на закопченной физиономии, доложил:

— Сгорел вкладыш левого подшипника.

— Почему?

Привин показал на кожух:

— Масла в картере нету.

Шестаков разозлился:

— Толком можете объяснить, в чем дело? Почему масла нет? Куда оно подевалось?

Привин развел руками:

— Будем смотреть, Николай Павлович… До сих пор уровень нормально держался, масло расходовалось по норме.

— Утечек, стало быть, не случалось, — пояснил второй механик.

— Так это что, диверсия? — насторожился Шестаков.

Привин сказал рассудительно:

— Ну почему же сразу — диверсия! Разберем подшипник — видно будет. Как-никак машина старинная, очень даже поношенная…

— И долго вы будете разбираться? — нетерпеливо спросил Шестаков. — Пока к берегу притащит?

— Поднажмем, — хмуро ответил Привин. — Сейчас всей командой навалимся.

Шестаков хлопнул его по плечу:

— Я на мостик… Докладывать каждые полчаса!

— Есть!

Тогда все закончилось благополучно. Матросы с черными обмороженными лицами еще скалывали лед с палубы, когда снежный шквал прекратился так же внезапно, как и начался, в голубом небе засияло солнце.

Обошлось без серьезных потерь.

И на других судах каравана был порядок.

А через полчаса Привин доложил, что нашли трещину в картере подшипника — через нее и ушло масло.

Аварию удалось ликвидировать: трещину зачеканили, и вскоре машину можно было запускать на холостую обкатку. А еще через три часа заработал гребной вал — «Седов» двинулся вдогонку за караваном, благо тот находился в пределах прямой видимости.

Сколько их было, неприятностей, больших и малых, на судах каравана, и каждая отнимала драгоценное время — дни короткого полярного лета мчались вихрем!

Малейшая задержка могла обернуться катастрофой, и поэтому поход был сплошным авралом.

Люди, впрочем, были к этому готовы еще в Архангельске, никто не роптал и не жаловался…

Шестаков спустился в кают-компанию. Начинался обед, и все уже собрались за длинным столом, покрытым реденькой, но чистой льняной скатертью. В помещении было холодно, и люди сидели в шинелях, в бушлатах, закутавшись шарфами. Но — по русскому обычаю — без шапок. И не унывали, а в предвкушении обеда оживленно разговаривали, перебрасывались шутками.

Хозяйничала Лена Неустроева. Она аккуратно резала черный хлеб крохотными ломтиками и раздавала обедающим по одному кусочку, подставляя ладонь, чтобы ни одна крошка не упала.

Увидела Шестакова — серые удлиненные глаза ласково заискрились, на похудевших обветренных щеках показались милые ямочки.

— Опаздываете, Николай Павлович, — сказала она с шутливой укоризной. — Так и голодным остаться недолго.

— Голодным я все равно останусь, — засмеялся Шестаков. — Зато свежим воздухом надышался, врачи для аппетита очень рекомендуют.

— Прошу! — Лена поставила перед Шестаковым тарелку с дымящимся борщом, который наливала всем по очереди из бачка. — Флотский борщ образца тысяча девятьсот двадцатого года. За вкус не ручаюсь, но сварила горячо…

За вкус ручаться и верно не приходилось, да и борщом назвать это странное варево из прошлогодней квашеной капусты и пригоршни ржаной муки можно было, только отдавая дань старинной морской традиции.

Но никто не привередничал, все охотно согласились бы на добавку — да только не было ее. А Яков Привин, старший механик, даже нахваливал «мисс кок» — так прозвали Лену в кают-компании еще в самом начале похода.

Пока народ старательно управлялся с первым, Лена растерла озябшие руки, спрятала их в меховые рукавички. Шестаков виновато поглядел на нее, тяжело вздохнул.

Ему хотелось взять эти покрасневшие потрескавшиеся руки с длинными гибкими пальцами в свои, приласкать, согреть их — сколько выпало им на долю непривычного, тяжкого и неожиданного труда!

Будто уловив эти мысли Шестакова, Лена лихо тряхнула головой, сбросила рукавички и принялась раздавать второе блюдо: жидкую пшенную кашу на сахарине.

С того конца стола, где сидел Яков Привин, раздался взрыв хохота. Старший механик, человек доброго и веселого нрава, прожил большую и интересную жизнь и считал своим долгом, как он выражался, «передавать салагам тяжелый революционный опыт» — рассказывал окружающим смешные, иногда грустные, но всегда поучительные истории.

А рассказать ему было что: в свои сорок лет он успел побывать и в боевиках-эсерах, и в анархистах, и в политкаторжанах.

Пожизненную каторгу назначил ему царский суд за покушение на могилевского губернатора, душителя и вешателя.

А с восемнадцатого года Привин раз и навсегда пристал к большевикам. Работал в ВЧК, на фронте под Царицыном отбил у беляков батарею.

Выпятив и без того широченную, как ворота, грудь, на которой поблескивал орден Красного Знамени, механик рассказывал, как он выступал однажды на фронте с лекцией о текущем моменте:

— Разъясняю я, значит, братцам-солдатикам про поход проклятой империалистической Антанты, в бумажку гляжу, чтоб не сбиться. И каждый раз, как останавливаюсь дух перевести, командир полка в ладоши бьет. Конечно, вместе с ним и ротные хлопают, и взводные, и весь рядовой состав. Понравилась мне такая сознательность, говорю потом командиру: «Ну, говорю, дорогой товарищ, дошли, видно, мои слова до сердца каждого солдата!» — «Та ни… — отвечает, сам он из-под Чернигова, — стоя сплять, гады!..»

Даже Неустроев расхохотался:

— Это он их, выходит, аплодисментами пробуждал!

— Ну да, — серьезно подтвердил Привин.

Шестаков взглянул на Лену, оба они — на Неустроева, все вместе — на Привина. И безудержный смех охватил их. Глядя на них, хохотала вся кают-компания, но только они знали истинную — тайную — причину этого веселья.

Дело было в том, что еще в самом начале похода Привин зашел в каюту Неустроева доложить о работе машины. После делового разговора Лена предложила старшему механику чаю, он охотно согласился и, по обыкновению, начал рассказывать о своих фронтовых приключениях.

На сей раз речь шла о том, как он после разрыва германского снаряда, разметавшего в клочья всю орудийную прислугу и конную упряжку, выволок с позиции из-под носа наступавших врагов полевое орудие.

Глядя на его мощную, как у Поддубного, шею, на пудовые кулачищи, толстые огромные ноги, Шестаков реально представлял себе эту картинку: Привин, намотав на плечи упряжь, прет на себе пушку вместо трех першеронов…

И в этот самый момент на середину каюты нерешительно вышел, невесть откуда взявшийся мышонок.

Маленький розовый мышонок.

Привин поперхнулся на полуслове, остекленевшими глазами уставился на него… а дальше произошло нечто невероятное: гигант с воплем, одним прыжком очутился на столе и оттуда с ужасом завопил: «У-уберите… убери-ите… это!..»

И сколько Шестаков ни урезонивал его, — как не стыдно, а еще боевик, политкаторжанин, — Привин со стола не слез, пока Николай не сгреб мышонка в бумажный кулек и не вынес его из каюты.

Потом, буквально со слезами на глазах, заикаясь от смущения, старший механик умолял никому не рассказывать об этом случае: «Я в-ведь н-не от т-трусости… это у м-меня п-после к-контузии… ч-чисто нервное…»

Севрюков шел вплотную за советским наркомом. А Красин и не замечал его, увлеченный разговором с представителями прессы…

В дверях произошла заминка. Севрюков нащупал во внутреннем кармане пиджака свой маузер и прижался к Красину.

И в этот момент кто-то, хлопнув его по плечу, дружелюбно воскликнул:

— Хэлло-о!

Севрюков обернулся и увидел незнакомого англичанина — высокого, сухопарого, с резким энергичным лицом. Он и представить себе не мог, что перед ним инспектор Скотланд-Ярда Флойд Каммингс.

— Что такое?! — недовольно спросил Севрюков и сделал движение вдогонку Красину — он боялся потерять его около автомобиля.

Но инспектор Каммингс профессионально точным движением запустил руку Севрюкову за пазуху и прижал пистолет.

Севрюков дернулся, и в тот же миг двое дюжих парней схватили карателя за руки. Спустя мгновение Каммингс, воспользовавшись тем, что один из сыщиков завернул Севрюкову за спину правую руку, вытащил у него из кармана маузер.

Так они и выволокли его на улицу.

В суетливой толпе на них почти никто не обратил внимания.

Севрюков с тоской смотрел, как захлопнулись лакированные дверцы длинного черного «даймлера» и советская делегация отъехала от подъезда пресс-клуба…

Переодетые полицейские втолкнули бывшего прапорщика на заднее сиденье большого открытого «остина», деловито нацепили ему наручники.

Каммингс прыгнул на переднее сиденье, автомобиль плавно тронулся с места и неторопливо влился в непрерывный уличный поток.

«Остин» катил по лондонским улицам очень медленно, как бы давая Севрюкову последний раз посмотреть на огромный город. Он и смотрел по сторонам — с отвращением и отчаянием, в бессильной ярости кусая до крови губы. И бормотал себе под нос:

— Надо же, поймали все-таки, суки!.. Довольны?.. Погодите, гады, вас еще большевички повозят в кандалах, как вы меня… подлюги…

Мелькали по сторонам дома, ярко изукрашенные витрины магазинов, а Севрюков все бубнил:

— Разожрали себе хари, полирована вошь!.. Погодите своего часу, умоетесь еще нашими слезьми да кровушкой… Эхма, не думал мой батянька Игнат Севрюков, что английские фараоны будут меня на лимузинах по Лондонам катать… — Он повернулся к одному из сыщиков: — Слышь, ты, толстая рожа! Дай закурить…

Полицейский внимательно посмотрел на него, но, естественно, ничего не ответил — русского он не знал.

Севрюков разочарованно сказал:

— Не понимаешь, гад?.. Слышь, дай подтянуть, душу щемит!..

Полицейский по-прежнему не догадывался, чего хочет от него арестант.

Севрюков заорал:

— Не понимаешь?! Да чего непонятного-то?.. Смок! Понимаешь? Смо-ок! Смокать хочу!

Вот теперь полицейский сообразил наконец, чего нужно этому русскому. Он достал солидный кожаный портсигар, вытряхнул из него сигарету.

Севрюков досадливо поморщился:

— Да не порть сигарку-то… Я твою докурю… Мне только потянуть малость… Докурю, андерстенд?.. Не понимает, оглоед! Да хрен с тобой, давай целую!..

Севрюков раскрыл губы, и сыщик вставил ему в рот сигарету. Чиркнул зажигалкой, и Севрюков с огромным удовольствием затянулся.

Он уже успокоился и весь сжался, как пушечная пружина.

Медленно поднял ко рту скованные наручники кисти, неловко переложил в губах сигарету, затянулся и нагло выпустил дым полицейскому в лицо.

Тот поморщился, но ничего не сказал, только отодвинулся. Каммингс с переднего сиденья сказал сыщикам что-то смешное, они оба захохотали.

Севрюков еще раз глубоко втянул в себя дым сигареты, проговорил вслух:

— Еще посмотрим: совсем споймали вы прапорщика Севрюкова или только так, потрогать…

План у него уже созрел.

Не глядя больше по сторонам, он выплюнул сигарету и совершенно неожиданно, без малейшего видимого усилия перебросил через опешившего сыщика, через правый борт автомобиля свое костлявое жилистое тело.

Упал, как кошка, на четыре точки, на мостовую.

Скорость была невелика, поэтому он сразу же, несмотря на скованные руки, поднялся…

Но тут случилось непредвиденное.

Не привыкший к английскому левостороннему уличному движению, Севрюков выпрыгнул на правую сторону дороги. И громадный двухэтажный автобус, мчавшийся навстречу, сразу же поднял его на капот.

Шофер автобуса еще попытался отвернуть, резко дернул руль в сторону, и урчащая, грохочущая, гудящая, горячая машина с оглушительным звоном и треском вмолотила разможженное тело Севрюкова в стеклянную витрину овощного магазина.

Наступила тишина, разбиваемая только треньканьем лопнувшего стекла и журчанием текущих по тротуару ручейков томатного сока из разрушенной дотла витрины.

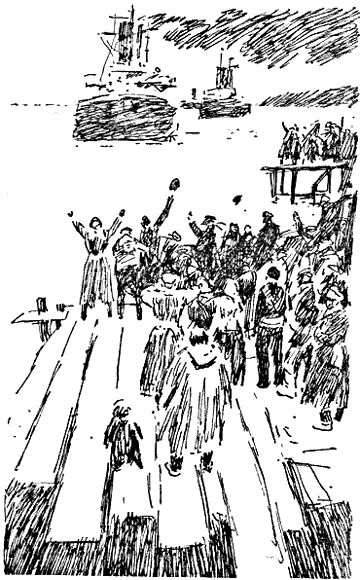

Бурлила, шумела, полна была людского ликования маленькая пристань Усть-Порта.

С громкими торжествующими гудками бросали вдоль стоянки якоря суда хлебного каравана.

На пристани собралось, кажется, все население Усть-Порта: люди размахивали красными флагами, стреляли в небо из ружей.

Пришло много ненцев в красочных, сшитых из шкур одеяниях. Кто то успел развести костры, на некоторых уже булькало в котелках варево. Местные даже грудных ребят принесли — те лежали в легких люльках, на ряднышках, с интересом глядели на белые высокие облачка в голубом небе и вкусно чмокали «монями» — деревенскими сосками с хлебным мякишем.

На все, происходящее окрест, взирали с невозмутимым спокойствием домашние олени. Бегали по дощатому настилу ошалевшие от необычного шума собаки…

По пристани расхаживали возбужденные матросы и красноармейцы с обветренными, обмороженными, бородатыми лицами.

Чуть в сторонке изо всех сил старался необыкновенный импровизированный оркестр: маленький носатый человечек в черном длиннополом пальто терзал обшарпанную скрипку; толстый солдат в шинели и волчьем малахае, раздувая щеки, трубил на бас-геликоне; им вторил на гармошке, невероятно фальшивя, но ничуть этим не смущаясь, маленький морячок в чудовищно широких клешах, в бескозырке с длинными полосатыми лентами и… в расшитой оленьей малице.

Оркестр играл революционные песни, а вперемежку с ними наяривал краковяк и «Дунайские волны»…

|

К судам каравана, не теряя времени, с левых бортов швартовались речные баржи.

Матросы перебросили сходни, принялись налаживать ручные транспортеры…

С ледокола «Седов» на пристань торжественно спустились Шестаков, Неустроев, Щекутьев, Лена. С других судов сошли на берег почти все участники рейда.

Им навстречу с хлебом-солью в руках направилось местное начальство во главе с комиссаром, опоясанным вперекрест пулеметными лентами, с маузером в деревянной кобуре и мохнатой ушанке с красной полосой поверх козырька.

Встретились, обнялись, троекратно расцеловались, передали хлеб-соль, разговорились…

Матросы из команд каравана бродили среди местного народа, знакомились, угощали друг друга махоркой. Встречались и старые знакомые…

Комиссар в партизанской ушанке коротко доложил Шестакову:

— Мильен триста тыщ пудов хлебушка мы вам приготовили, однако…

Шестаков радостно улыбался:

— Ох, и ждут его!.. Довезти бы поскорее да повернее!

— У нас вить еще кой-чего имеется… — хитро щурился комиссар.

Шестаков подмигнул:

— Хвались, хвались, комиссар!

— И похвалюсь! — комиссар стащил меховую варежку и начал загибать пальцы по очереди в огромный кулак: — Лёну имеем тыщу двести пудов, кожи сырой — тыщу пудов, шерсти — две с гаком тыщи!

— Вот молодцы! — с восторгом закричал Шестаков.

— Да не все еще! — горделиво сказал комиссар. — Волоса — полторы тыщи пудов, смолы — пудов около трех сотен, да еще поташ, да еще замша!..

— Ну и ну! — удивлялся Шестаков. — Богатство!

— Еще какое! — солидно соглашался комиссар. — Да, забыл: лакомкам, на продажу, — орешек наш сибирский, ядреный, один к одному!

— Сколько?

— Три тыщи пудов!

— Да-а, замечательно! — Шестаков был полон энтузиазма. — В Англии, на рынке, все это обернется машинами, мануфактурой, пилами, топорами…

— Чаю бы да керосину тоже неплохо, — рассудительно заметил комиссар.

— А как же! Все добудем и часть того добра сюда же, народу вернется…

Времени у экспедиции было совсем мало, и погрузка шла авралом. Участвовали все трудоспособные — и команды судов, и многие из местных.

Лена, приспособившая себе в пару какого-то ненецкого мальчишку, вместе с ним носила по одному мешку — им на двоих этого было вполне достаточно.

Хлеб грузили мешками — по сходням и трапам, ящиками, которые насыпали на берегу и переносили на палубы маломощными кранами; наладили даже ручные транспортеры: несколько дюжих мужиков накручивали на ворот бесконечную брезентовую ленту, а по ней прекрасной, волновавшей сердца речкой текло крупное каленое сибирское зерно — одно зернышко к одному.

У трюмных люков часть зерна просыпалась на чисто выдраенную палубу — матросы деревянными лопатами аккуратно сгребали его к трюмам…

К полудню внизу, в трюме, уже наполовину засыпанном зерном, Шестаков, Лена, Щекутьев, даже Неустроев дали себе волю: носились по зерну, как дети.

Они загребали его руками, грызли, горстями бросали друг в друга, ликующе кричали: «Ура-а!», «Есть хлебушко-о!», «Хлеебуше-ек, ура-а-а!!!».

На этот раз ненцу Ваське Герасимову в Архангельске повезло: за привезенные из тундры песцовые шкурки и четыре пыжика удалось ему добыть кусок ситца, большую штуку бязи, два фунта соли, маленько сахара и пятьдесят штук винтовочных патронов.

Винтовки, правда, у Васьки не было, но из боевых патронов он выковыривал пули, а порохом снаряжал свои ружейные заряды. Без пороха в тундре нельзя, пропадешь, пожалуй, совсем… А пули тоже пригодятся — их можно раскатать в дробь.

Он и занимался этим приятным для рук и сердца делом у маленького окошка заезжего двора бабки Анфимовой, у которой во время редких наездов в Архангельск всегда останавливался.

Бабка Анфимова, шустрая, хитрая, молчаливая, устраивала его немудреные коммерции, давала ночлег и пускала в большой старый сарай Васькиных собак — все за умеренную плату. Еще и подносила полбутылки огненной воды, которую сейчас нипочем не сыщешь, — всего-то за одного песца.

Васька снаряжал патроны, огненная вода тихо гудела в нем приятными голосами, и ненец напевал себе под нос песню близкого снега.

Потом поднял взгляд на окно и оцепенел: за мутно-переливчатым стеклом стоял Большой Тойон, Начальник, и, судя по шевелящимся губам, что-то говорил человеку, невидимому Ваське из-за обреза рамы.

У Васьки разом замерло сердце и заныл зад. Потому что в сердце вместо крови втек огромный страх, старый огромный страх, а зад задергался, завизжал пронзительной болью от каждого из пятидесяти шомпольных ударов, полученных год назад.

Ах, как страшно кричал тогда у них в стойбище Начальник!

Расстрелять! Ра-асстреля-ать! Расстрелять!!!

Солдаты убили в то утро из винтовок четырех Васькиных родичей. А всех остальных выпороли шомполами. И Ваську.

Было невыносимо больно, только один раз в жизни Ваське было так больно — это когда его рвала рысь, но рыси он все равно не боялся и убил ее. А теперь сильнее боли был ужасный страх, потому что Васька еще никогда не видел, чтобы один человек убил другого просто так, ни за что.

Васька вообще не знал такой вины, за которую можно убить человека. Но родичей убили совсем ни за что! Ведь по закону тундры голодных и замерзших людей всегда сначала надо накормить и обогреть. А уж потом спрашивать, кто они и откуда. Да если б в стойбище и сначала знали, что к ним пришли партизаны, которые воюют с властью Большого Тойона, их бы все равно накормили, отогрели и дали место в чумах.

Закон тундры не Большой Начальник придумал. И не ему этот закон отменять.

Но когда кто-то рассказал в Архангельске, что стойбище подкармливает партизан, Начальник пришел с солдатами, убил четырех родичей, а всех остальных выпорол шомполами.

И Васька точно знал, что когда-нибудь Великий Дух, давший им Закон, от которого они не отступили, очень сильно покарает Начальника за то, что он их убивал и порол. Они ведь только соблюдали Закон.

Кончилась вскоре власть Большого Начальника, рассеялись белые солдаты по тундре, как волки весной, а сам Начальник — вот он, стоит за окном, как ни в чем не бывало! Правда, не в своей красивой форме, а в солдатской шинели. И не кричит, как в стойбище, а шепчет вполголоса. Но вот он, как есть, — живой, здоровый.

Может, Великий Дух недосмотрел за ним?

Сердце громко стукнуло, рванулось, вытолкнуло из себя вязкий страх и наполнилось снова горячей кровью, и боль перетекла в грудь. И стала ненавистью.

Васька приподнялся, прижал нос к давно немытому стеклу: Начальник, нагнувшись, тихо объяснял что-то бабке Анфимовой.

Начальник знает бабку Анфимову?

Тогда, может быть, это она шепнула ему про партизан на стойбище? Ненцы при ней это обсуждали…

Васька вскочил, накинул на плечи малицу, схватил меховой треух и бросился к дверям. На дворе уже никого не было лишь в проеме ворот мелькнула тень от высокой сильной фигуры Большого Тойона.

И Васька, хоронясь вдоль стен и заборов, сторожко, неслышно, пошел за ним.

Неотступно, как в лесу за зверем, след в след.

Великому Духу тоже надо помогать. Он далеко, плохих людей еще много, за всеми он уследить не может.

Надо ему помочь…

Болдырев и два его помощника неторопливо ехали верхами по улице, разговаривали.

От старого лабаза раздался возглас:

— Э-ге-гей, Андрюшка-а-а!.. — и через улицу к Болдыреву не спеша направился ненец.

Болдырев натянул поводья, всмотрелся в молодого охотника и тоже радостно воскликнул:

— Васька! Герасимов! Откуда ты, братишка?

Остановил коня, спешился и сердечно обнял старинного приятеля, похлопывая его по плечам.

— Ты давно здесь, Василий?

Ненец широко улыбнулся:

— Пять дней, однако. Хозяйку помнишь мою?

— Ну как же!

— Вот велела ситец купить. И еще материю на одеяла, и еще, и еще… Год хороший был — охота большая. А фактория закрылась. Белый купец убежал, следа не оставил, а красный купец заболел…

Болдырев сочувственно покивал головой:

— О-о, это плохо, никуда не годится!

Василий полез за трубкой.

— Как еще плохо!.. Старый купец Солоницын обманывал шибко, но никогда не болел, однако…

— Некогда было, — согласился Болдырев.

Ненец вздохнул, сказал вроде бы равнодушно:

— Сегодня видел его.

— Да, он здесь живет, в городе.

Васька раскурил трубочку, весело заметил:

— Нынче все люди равные, однако, стали, пра-авда. К купцу в дом большой офицер ходит, друзья небось. Я видел. Раньше, говорят, Солоницын перед ним на пузе ползал… А теперь обнимает…

— С офицером, говоришь, друзья? — переспросил Болдырев заинтересованно. — Подожди, говори толком — с каким офицером?

— Ты его не знаешь, Андрюшка. Он уже после тебя приезжал. Ба-альшой был Тойон… Начальник… Четырех родичей моих убил.

— За что?!

— За то, что ваши жили в стойбище у нас… А теперь…

— Интересно, кто ж это такой? — вслух задумался Болдырев.

Узкие глаза Васьки полыхнули ненавистью, но ответил он спокойно:

— Фамилию забыл. Петр его зовут. Его благородия Петр… э-э… Зигимурович…

— Как ты сказал? Петр Сигизмундович, нет? Вспомни фамилию — Чаплицкий?

— Правильно, Андрюшка. Такая у него фамилия, — полузакрыв глаза, невозмутимо сказал Васька.

Хлопнув приятеля по плечу, Болдырев птицей взвился на коня и крикнул:

— Василий, ко мне обязательно зайди! Для хозяйки твоей подарок есть! — и, повернувшись к сотрудникам, скомандовал: — За мной, галопом!..

Всадники спешились перед калиткой дома Солоницына. Болдырев рывком отворил калитку, ведя коня в поводу.

Неизвестно откуда возник бородатый дворник. Болдырев отпихнул его и направился к дому, за ним — сотрудники.

Привязав коней к стойке крыльца, он легко взбежал по ступенькам. Подергал дверь — заперто. Громко, нетерпеливо постучал…

А в горнице были Солоницын и Чаплицкий.

Настороженно прислушались к стуку. Чаплицкий незаметно выглянул из-за занавески в окно. Увидел дворника, размахивавшего руками.

Контрразведчик схватил свой «лефоше», быстро поднялся по лесенке, ведущей на второй этаж, и подбежал к окошку.

Осторожно раскрыв его, увидел внизу трех лошадей…

Чекистов Чаплицкий не видел — они уже вошли в дом вместе с Болдыревым.

— Чека! — грозно сказал Болдырев. — Ну-с, гражданин купец Солоницын…

Солоницын, отворив дверь, испуганно попятился в залу.

— Заходите, заходите, гости дорогие, — затараторил он. — Гражданин Болдырев, милости прошу…

А сам краешком глаза посматривал на лестницу.

— Кто из посторонних имеется в доме? — спросил Болдырев, держа в руках револьвер и внимательно, очень придирчиво осматривая помещение.

Солоницын испуганно перекрестился на образа, сказал нарочито громко:

— Господи помилуй, господи помилуй! Да что вы, гражданин Болдырев, Андрей Васильевич! Никаких посторонних сроду не было и нету!..

— Сейчас дом обыщем, проверим! — предупредил Болдырев. — В случае чего — держись, купец…

— Да что вы, Андрей Васильич! — еще громче завопил Солоницын. — Господом богом клянусь, пресвятой богородицей — нету никого… и быть не может!..

Войдя в роль, он продолжал часто креститься и при этом выразительно — головою, глазами, подбородком — указывал Болдыреву на лестницу на второй этаж. И еще подмигивал так, что глаз утопал в мясистом мешке щеки.

— Стой на месте! — скомандовал ему Болдырев. Повернулся к чекистам: — Черемных, давай во двор, под окна, возьми в наблюдение! Лесин — за мной!

И он решительно направился по лестнице на второй этаж.

Чаплицкий его дожидаться не стал. Он вылез через узкое оконце на карниз. Как раз в тот момент, когда Черемных, получив приказание Болдырева, вышел на крыльцо.

Мгновенно сориентировавшись, Чаплицкий прыгнул сверху прямо на спину одного из коней, сорвал повод с крыльца и, выстрелив через плечо в сторону двери, бросил вставшего было на дыбы коня к забору.

Черемных торопливо выхватил из кобуры наган, выстрелил, но вгорячах промахнулся.

А Чаплицкий, разогнавшись, заставил коня совершить невероятный прыжок через высокий забор.

И исчез.

Черемных добежал до калитки и выскочил в переулок — в конце его он увидел лишь столб пыли.

Черемных помчался к коновязи, к нему присоединился Лесин. Они быстро отвязали коней и бросились в погоню…

Болдырев, пнув от злости ногой по затейливой балясине крыльца, вернулся в дом.

С обыском Болдырев провозился часа два.

В комнате, где жил Чаплицкий, был полный раззор. На столе валялись оружие, патроны, документы.

Особое внимание Болдырева привлекли две схемы, исполненные от руки, но очень профессионально.

Одна схема указывала расположение водолазных ботов и лихтера «Труд» на рейде Архангельского порта. Стрелками были нанесены морское течение и направление ветра.

На второй схеме был маршрут хлебного каравана.

Болдырев подозвал Солоницына, испуганно съежившегося в углу.

— Это что? — он показал на схемы.

Купец воздел руки к небу:

— Истинный Христос, не знаю, Андрей Васильевич, — нешто моего ума это дело?

— А прятать у себя под крылышком контрреволюционного гада — это твоего ума дело?

— Дак ведь знаете ж вы его, голубчик, Андрей Васильевич, гражданин Болдырев… — чуть не плакал Солоницын. — Под пистолетом меня держал… Сколько он кровушки пролил — ему меня прихлопнуть, что высморкаться!

Болдырев зловеще пообещал:

— Вот теперь трибунал тебе кровушки добавит… Поставят тебя к стенке по всем правилам.

Солоницын скорее рассердился, чем испугался.

— Рассердясь на блох — да и шубу в печь! — бросил он. — Нешто по уму это? Я ведь показывал тебе, где он, супостат бесовский!

Болдырев ехидно заметил:

— У тебя другого выхода не было. Ты мне лучше скажи, откуда у него эти карты?

Солоницын изобразил полнейшее недоумение:

— Да не знаю я! Что он — мне отчитывался?

Болдырев мерно похлопывал ладонью по схемам:

— Подумай, подумай, Никодим Парменыч… Гляди, учтут в трибунале чистосердечное твое.

— Обещаешь? — с надеждой спросил Солоницын.

Болдырев хитро улыбнулся:

— Словечко могу замолвить… Если перед народом заслужишь, конечно…

— Заслужу, богом клянусь, заслужу! — Солоницын снова перекрестился на иконы в углу залы. Помолчал, потом сокрушенно заметил: — Говорят люди, приметы не сбываются… Мне нынче приснилось, что церковь святого Иоанна упала. Примета?.. Вот и не верь теперича…

— Ты мне приметами своими голову не морочь. Лучше расскажи, кто из наших ему эти карты приносил.

— Да я не знаю… — нерешительно начал Солоницын, — из наших, из чужих ли… Я ведь его толком и не видел.

Болдырев оживился:

— Ну-ну-ну… Это как тебя следует понимать — «толком не видел»?

Солоницын сказал искренне:

— Петр Сигизмундович отсылали меня… как тому прийти… Нечего, скажет, бывало, тебе тута маячить.

— Ну?..

У глазных щелочек купца зал учились хитрые морщинки:

— Конечное дело, я разок-другой в щелку-то заглянул: дом, что там ни говори, все ж таки мой, нет? Должон я знать, о чем они шепчутся?

— И о чем же они шептались?

— Ну, про политику больше… Про караван ваш разговоры были… — выдавил из себя Солоницын. — Что за границей делается: «сообчают, мол, то… сообчают это…»

— А что именно сообщают из-за границы? — настойчиво переспросил Болдырев.

— Да я ж говорю — все про политику больше.

— А про нас конкретно? Про хлебную экспедицию, про караван морским путем?

Солоницын морщил лоб, как бы вспоминая, потом махнув рукой, решился.

— Про караван сообчили, мол, что англичане пришлют крейсер какой-то… — сказал он мрачно.

— Куда? Зачем?

— Караван ваш перехватить… В море, конечно… Он им всем… — Солоницын рубанул рукой по шее, — ну, ровно кость в горле застряла!

Болдырев показал купцу маршрутную схему каравана:

— Где? В каком месте? Ну!..

Солоницын горячо прижал руки к груди:

— То я не знаю, Андрей Васильевич. Ей-богу, не знаю!.. Он толковал все — «рандеву-рандеву, кардинаты-кардинаты», а где они, кардинаты да рандеву эти самые, — неведомо мне; я ране и не слыхивал про них…

Болдырев в задумчивости долго расхаживал по комнате, потом спросил:

— Какой он из себя?

Солоницын наморщил лоб:

— Не скажу, что разглядел его толком… Длинный, конечно, прямой, будто жердина… Сам из себя худой… Куртка на нем кожаная, вроде — черная…

— А лицо?

— Плохо видать было, Андрей Васильевич! Ей-богу — ведь все ж таки глядел-то через щелку — а свету еле-еле… Длинное тоже лицо… Белое… А так — ни усов, ни бороды.

В горницу ввалились потные, запыхавшиеся чекисты.

— Ушел, товарищ начальник, — виновато доложил Черемных. — Мы пока выскочили — его и след простыл. Он, видать, место знает — как махнул задворками…

— Эх, вы — ы-ы… — с досадой протянул Болдырев, будто не от него самого ускользнул контрразведчик. Повернулся к Солоницыну: — Собирайся, Никодим Парменыч, разговор долгий… у нас договорим.

Баренцево море было непривычно спокойным. Иногда длинная, очень пологая волна под косым лучом полярного солнца вдруг просвечивала голубизной, пенный барашек украшал ее своим узорным кружевом, и тогда пропадала свинцовая тяжесть Ледовитого океана, на миг можно было представить себя посреди ласкового южного моря, с надеждой поискать на горизонте белоснежные строения теплых берегов.

Но — только на миг; резкий холодный ветер заставлял плотнее запахнуть штормовку, длинная волна, разбившись о борт, обдавала ледяными брызгами. На горизонте вместо пальм виднелись угрюмые острые очертания прибрежных черных скал…

Тяжелый корабль неторопливо утюжил океан, и чайки с удивленными криками облетали это диковинно раскрашенное во все цвета радуги — кругами и длинными волнистыми полосами — плавучее сооружение, известное в морских справочниках как четырехтрубный броненосный крейсер флота его величества короля Англии «Корнуэлл».

На ходовом мостике тяжелого крейсера находились двое — капитан Смайзлс и штурман Эванс.

Штурман доложил командиру:

— По правому борту — земля. Мы на траверзе острова Колгуев, сэр.

— Координаты?

— Сорок девять градусов тринадцать минут западной долготы, шестьдесят девять градусов тридцать семь минут северной широты.

— Карту!..

Штурман протянул капитану навигационную карту, на которой был четко проложен маршрут хлебного каравана: от Обдорека до северной оконечности полуострова Ямал, в обход мелей острова Белый.

— Почему они идут вокруг Белого? — задумчиво спросил капитан Смайзлс.

— Осмелюсь высказать предположение, сэр, они не хотят рисковать. Здесь очень сложный навигационный район. Два года назад наскочил на мель и затонул у Сердца-Камня ледокол «Вайгач» под командованием капитана Бориса Вилькицкого…

— О, это замечательный полярный навигатор! — заметил капитан Смайзлс.

— Так точно, сэр!

— Но они делают большой крюк. А ведь у них мало угля… Что передает агент?

— В точке с координатами семьдесят градусов западной долготы и семьдесят четыре градуса северной широты караван взял курс двести сорок три вест-вест-зюйд в направлении Карских Ворот, — показал штурман на карте движение каравана и место самого крейсера. — Если у них ничего не случится, то через пятьдесят пять — шестьдесят пять часов они пройдут маяк Энибой на южной оконечности Северной земли и втянутся в горловину Карских Ворот.

Капитан еще раз провел янтарной указкой по маршруту каравана.

— Где вы предлагаете рандеву?

Штурман Эванс погладил корректные седоватые усы, сказал:

— Я думаю, сэр, надлежит занять позицию в середине пролива, в трех милях севернее острова Вайгач.

— Маневр?

— Широкие переменные галсы. Полагаю, в этом случае мы не сможем пропустить караван…

— Вы надеетесь на их дымы?

— Так точно, сэр, их, вероятно, можно будет наблюдать за несколько миль.

Смайзлс смерил штурмана недоверчивым взглядом:

— А если туман? Снеговой заряд? Или сильный дождь?

Эванс улыбнулся:

— Ну что вы, сзр! Я уверен, в этом случае они сами прекратят переход, сэр. Ведь это армада разнотипных, несплаванных друг с другом старых судов. Плохие команды… Они мгновенно растеряют — при плохой видимости из-за погодных условий — ближайшие мателоты…

Капитан кивнул:

— Резонно…

Эванс продолжил:

— Кроме того, мы надежно рассчитываем на радиосвязь с нашим агентом: до сих пор он ведь исправно сообщал нам точные координаты.

— Ну что ж, посмотрим, — вздохнул капитан.

Эванс заверил его:

— Не извольте беспокоиться, сэр. Точка соприкосновения с караваном в проливе имеет еще одно преимущество.

— Какое же?

— Им некуда будет разбегаться. Как только мы откроем огонь, им останется только выброситься на скалы. Пройдя вдоль их строя, мы сможем закончить всю операцию за тридцать — сорок минут. От силы — за час!

Взяв янтарную палочку и пригласив капитана к карте, штурман еще раз убедительно доказал капитану, что хлебный караван неотвратимо приближается к своей гибели; спасение ниоткуда прийти не может, жертва беспомощна, пружина мышеловки уже взведена.

Капитан Смайзлс довольно усмехнулся.

Под мощной антенной Центральной Северной радиостанции находилось помещение аппаратной. Сюда и приехал Болдырев со своим помощником Лесиным.

Пока радист в наушниках колдовал с рацией, вызывая «Седова», чекисты беседовали.

— Во всех случаях, когда из штаба утекали сведения, он был в курсе дела, — объяснял Болдырев помощнику.

— И с «ловушкой»? — спросил Лесин.

— Конечно! — Болдырев зло усмехнулся. — Только он не знал, что это ловушка.

Лесин вспомнил интересную деталь:

— Солоницын рассказал, что Чаплицкий предлагал гостю папиросы. А тот отказался… Значит, не курит.

— Да что тут думать, — сумрачно сказал Болдырев. — Конечно, он… Дело ясное.

Радист повернулся к нему:

— Андрей Васильевич, ледокол «Седов» вышел на связь.

Болдырев подошел к нему, начал диктовать:

«СРОЧНО ВЫЗЫВАЕТСЯ К АППАРАТУ НАЧАЛЬНИК СВЯЗИ КАРАВАНА».

Радист передал. Выслушав ответ, доложил:

— Он после ночной вахты отдыхает. Будить?

Болдырев довольно потер ладони, пробормотал:

— Так-так-так… Очень хорошо… Будить не надо… Запроси, кто находится у аппарата.

Радист улыбнулся:

— Да я и так знаю, Андрей Васильевич. На связи — Лешка Солдатов. Его рука…

— А что он за человек? — со значением спросил Болдырев.

— Да вы не сомневайтесь, товарищ начальник! — неожиданно горячо заявил радист. — Лешка — наш парень, надежный — дальше некуда!

— Дело очень важное, — объяснил Болдырев. — И совершенно секретное.

— Понял.

Болдырев хитро прищурился на радиста:

— Ты лично ручаешься за него?

Парень даже с места вскочил:

— Во, головой! Мы с ним сто лет кореша!..

В глазах Болдырева промелькнула теплая искорка.

— Ну, давай тогда…

И начал передачу:

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО ТЧК НАЧАЛЬНИКУ ЭКСПЕДИЦИИ КАПИТАНУ НЕУСТРОЕВУ ЗПТ ОСОБОУПОЛНОМОЧЕННОМУ ВЦИК ШЕСТАКОВУ ТЧК ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГУБЧЕКА БОЛДЫРЕВА ТЧК ПЕРЕДАЧУ В РАДИОЖУРНАЛ НЕ ВНОСИТЬ ЗПТ БЛАНК РАДИОГРАММЫ ПЕРЕДАТЬ ШЕСТАКОВУ В СОБСТВЕННЫЕ РУКИ ТЧК ТЕКСТ»…

Шестаков стоял в радиорубке.

Низко, басовито гудел умформер, перемигивались разноцветные лампочки аппаратуры.

Радист смотрел на начальника экспедиции в молчаливом ожидании. А тот держал в руках бланк радиограммы, снова и снова перечитывал текст, хмурился, пожимал плечами, словно никак не мог поверить известию.

Наконец спросил:

— Алексей, а где наш радиожурнал?

— Вот, Николай Павлович. — Радист протянул ему толстую книгу в ледериновом переплете.

Шестаков медленно, сосредоточенно перелистал ее, показал записи радисту:

— Вот эти сообщения, однотипные, — это что такое?

— Наши переменные координаты, — с готовностью ответил Алексей.

— Они все с позывными «343–342»… Это чьи?

Радист ответил не задумываясь:

— Второй гидрологический пост Архангельска.

Шестаков с удивлением посмотрел на него:

— Второй пост? Погоди, погоди… Мы же замыкаемся на Центральную Северную?..

— Так точно… — Радист показал в журнале: — Вот, регулярные сеансы, позывные «225–224.»

— Ну?..

Алексей сказал с недоумением:

— А второму посту он приказал передавать наши координаты для контроля — два раза в сутки.

Шестаков задумчиво потер лоб, потом распорядился:

— Ну-ка, запроси Центральную — какие позывные у Второго поста?

Радист поколдовал с ключом, натянул наушники, довольно быстро связался с Центральной и вскоре доложил:

— Позывные Второго — «280–279».

— А не «343–342» вовсе… — Шестаков горько улыбнулся, тяжело вздохнул: — Все ясно… Не было, Алексей, связи ни с каким Вторым постом… Не существовало… А было кое-что совсем другое, и похуже…

Радист не ответил, но лицо его было безмерно удивленным и расстроенным, когда Шестаков, взяв бланк радиограммы и вяло хлопнув его по спине, вышел из радиорубки…

В глубокой задумчивости шел по кораблю Шестаков. На баке остановился около группы отдыхавших от вахты матросов. Двое из них, старые приятели Федор Гарковец и Василий Зирковенко, разговаривали, безмятежно покуривая:

— Як то робыться, Хфедор, — дотошно допрашивал приятеля Василий. — Волов рэжуть, а все одно их дуже багато. Коней — нэ рэжуть, а их мало?..

Федор Гарковец авторитетно разъяснял:

— Коней мало, бо их крадуть!

— Так конокрады их кудай-то девают — знать, они там должны быть?

— Там их тоже крадуть, — безаппеляционно отвечал Федор, и матросы дружно захохотали, тем более что Федор и Василий оставались неизменно серьезными.

Грустно улыбался и Шестаков, шел дальше, смотрел, как работает команда судна, и его не оставляла мысль, что все эти работающие, отдыхающие, озабоченные и веселые люди — все, все обречены затаившимся врагом на мучительную смерть…

К счастью, они не знают этого.

Каюта была заперта. Шестаков постучался — нет ответа. Громче. Наконец, щелкнул замок, и дверь отворил Щекутьев.

Лицо его было измято сном, и он сильно потер его ладонями.

Шестаков прошел в каюту, присел у столика.

Щекутьев спросил тревожно:

— Случилось что?

— Да… Случилось… — медленно, тяжело ответил Шестаков и надолго умолк.

В каюте воцарилась гнетущая тишина, моряки неотрывно смотрели друг на друга.

Первым не выдержал Щекутьев.

— Почему ты молчишь, Николай? С чем пришел? Произошло что-нибудь?

— Произошло… — так же медленно, с трудом начал Шестаков. — Нас предали…

— Кто?!

— Ты.

Щекутьев оцепеневшими губами проговорил:

— Шутишь…

Шестаков смерил его взглядом:

— Не надо, Сергей… — Он судорожно сглотнул ком в горле: — Что ты наделал? Как ты мог?..

— Что, что я мог? — крикнул Щекутьев.

— Как ты мог обречь тысячи людей!..

Щекутьев вскочил:

— Ты с ума сошел, Николай!

— Перестань… — с отвращением сказал Шестаков. Подошел к Щекутьеву: — Сдай оружие!

— В чем дело, наконец! Ты можешь мне объяснить? — с возмущением закричал Щекутьев.

— Сдай мне оружие, — твердо повторил Шестаков. — Я все объясню.

Щекутьев пожал плечами, с презрительной миной протянул Шестакову лежавшую на тумбочке рядом с койкой кожаную кобуру с пистолетом:

— Н-не понимаю ничего…

— Ты все прекрасно понимаешь, Сережа, — грустно сказал Шестаков. — Ты предавал нас в Архангельске банде Чаплицкого…

— Какая ерунда!

— Ты сообщал ему пароль… Ты изготовил подложные документы для диверсанта, который взорвал транспорт с углем…

Щекутьев лишь пренебрежительно скривил губы.

Шестаков продолжал:

— Ты навел их на водолазные боты, чтобы устроить пожар…

— Но я же сам предложил поднять уголь со дна…

— Военная хитрость… Мы ее разгадали. Но ты не успокоился и начал наводить на нас английский крейсер в походе… чтобы отнять у голодных ребятишек последний кусок хлеба. Хотя все мы ради него рисковали жизнью…

— Вы отдаете себе отчет в том, что вы говорите? — высокомерно бросил Щекутьев.

Шестаков печально кивнул:

— Не становись в позу, Сергей… когда-то ты сам любил, подняв бокал, провозглашать тост, китайский кажется, — «Не дай нам бог увидеть своих друзей с новыми лицами!». А сам показал нам свое новое лицо… Извини, но я человек прямой: омерзительное лицо предателя и оборотня!

— Вы обалдели все от шпиономании… Вам чудится… — начал медленно Щекутьев, видимо еще не теряя надежды оправдаться.

Шестаков перебил его:

— Ничего нам не чудится! Ты всех нас обрек на смерть! Ты был так уверен в себе, уверен настолько, что передавал наши координаты на крейсер открытым текстом…

Отойдя к иллюминатору, Щекутьев начал надевать китель.

Шестаков, помолчав немного, добавил:

— Ты знал, что, когда крейсер нападет на нас, я в первую очередь прикажу сжечь документы и радиожурнал с позывными «343–342»…

— Чушь какая! — нервно передернул плечами Щекутьев.

— А вот я не понимаю… — задумчиво сказал Шестаков.

— Чего же?

— Я не понимаю, как с людьми случается такое… Ведь мы же с тобой вместе воевали… вместе тонули, мерзли, голодали. Однажды ты спас мне жизнь…

Щекутьев молчал, лишь каменные желваки раскатывал по скулам.

И тогда голос Шестакова поднялся до крика:

— Что же с тобой произошло, Сережа?!

Щекутьев не выдержал и взорвался наконец.

— Это с тобой произошло, а не со мной! — закричал он. — Это ты предал, а не я! Тебя — мужика, быдло — произвели в офицеры флота его императорского величества! А ты как отплатил за эту честь?!

Шестаков устало перебил его:

— Не говори глупостей, Сергей… Я — мужик. Хорошо. А твой отец кто? Нищий однодворец!..

Щекутьев возразил гордо:

— Мой отец — потомственный русский дворянин! И я — дворянин отечества своего!..

— То-то вы залили кровью отечество свое… — хмуро сказал Шестаков и сделал шаг к двери: — Ладно, с тобой все ясно. Одевайся… — Выразительно посмотрев на сжатый свой кулак, зло присовокупил: — Как жаль, что ты не оказал мне сопротивления…

Шестаков поднялся к Неустроеву в ходовую рубку «Седова».

Неустроев держал в руках радиограмму Болдырева, в который раз перечитывал ее:

«…ПЕРЕДАЧУ В РАДИОЖУРНАЛ НЕ ВНОСИТЬ ТЧК БЛАНК РАДИОГРАММЫ ПЕРЕДАТЬ ХЛЕСТАКОВУ В СОБСТВЕННЫЕ РУКИ ТЧК ТЕКСТ: ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СООБЩЕНИЕ ТЧК ВЫЯВЛЕН ИНФОРМАТОР ТИРЕ ВАШ НАЧСВЯЗИ ВОЕНМОР ЩЕКУТЬЕВ ТЧК ЕГО ЗАДАЧА ТИРЕ ПЕРЕХВАТ КАРАВАНА ПО РАДИОКООРДИНАТАМ АНГЛИЙСКИМ КРЕЙСЕРОМ С ЦЕЛЬЮ УНИЧТОЖЕНИЯ ТЧК НАИМЕНОВАНИЕ КРЕЙСЕРА НЕИЗВЕСТНО ТЧК АРЕСТУЙТЕ ПРЕДАТЕЛЯ РЕВОЛЮЦИИ ЗПТ ОБЕСПЕЧЬТЕ РАДИОИГРУ С КРЕЙСЕРОМ… БОЛДЫРЕВ».

— Там много чего выяснилось, — рассказывал Шестаков Неустроеву. — Но главное — схема, которую нашли у Чаплицкого…

Неустроев уточнил:

— Вы имеете в виду схему расположения затонувших кораблей на рейде Архангельска?

— Ну да. В Чека ее сверили с той, что представлял тогда Щекутьев.

— И что?

— Один к одному. Точная копия.

Неустроев отошел к рулевому, негромко подкорректировал курс. Вернулся к Шестакову.

— М-да-а… Он ведь сам предложил поднять уголь со дна… И работал как!..

Добрые серые глаза старого гидролога выражали полное недоумение.

Шестаков грустно улыбнулся:

— Я уже говорил: военная хитрость… Сам работал, и сам же водолазный шланг перерубил… Водопомпу испортил… Это уж потом разобрались…

Неустроев махнул рукой и сказал озабоченно:

— Ну, бог с ним… Сейчас, мне кажется, самое время решать, как нам быть с этим крейсером…

— Да-а, раздумывать особенно некогда, — согласился Шестаков. — Если не укроемся, мы ему на один зуб. За час от каравана только щепки останутся!

Неустроев, человек невоенный, был абсолютно растерян, поскольку как моряк понимал всю безысходность возникшей ситуации. Подумав, он предложил:

— Может быть, нам дальше идти при полном радиомолчании? Может быть, проскочим? И тогда рандеву с английские крейсером не состоится?

Шестаков отрицательно покачал головой:

— Пират наверняка ждет нас у Карских Ворот. Я тут уже прикидывал: допустим, мы ворочаем два румба и идем через Югорский Шар. Он подождет нас день-другой и устремится в погоню. Скорость у него втрое-вчетверо больше нашей…

Шестаков подошел к карте, показал Неустроеву:

— Если он разминется с нами в море, то уж наверняка к Канину Носу попадет скорее нас. И встанет там на вахту. А мы его никак миновать не можем…

Неустроев потер руками лицо:

— Значит, мы в западне… Возвращаться назад бессмысленно… Мы все погибли…

Шестаков, продолжая внимательно разглядывать карту, возразил Неустроеву:

— Не все… У нас есть шанс.

— Какой?

Шестаков медленно, негромко сказал:

— Мы должны, во всяком случае, проверить этот шанс… Надо затеять с пиратом контригру.

— Каким образом?

— На «Труворе» есть радиостанция… «Трувор» должен увести на себя пиратский рейдер… И тогда рандеву состоится, но… только с ним одним!

— Это же верная гибель для «Трувора»! — с испугом воскликнул Неустроев.

— Да… — буднично, устало согласился Шестаков. — А остальным — жизнь. Хлеб…

Словно в каком-то полусне Неустроев пробормотал:

— У капитана «Трувора» Сабанеева четверо детей…

Шестаков удивился:

— Да-а? Я не знал… — смущенно сказал он. — Но… капитан Сабанеев не понадобится.

— А кто же поведет «Трувор»?

Шестаков поднял на него глаза и сказал спокойно:

— Я.

Неустроев почему-то сразу понял, что спорить с ним бессмысленно. Но все-таки робко заметил:

— Николай Павлович, вы командуете всей операцией. Вы не можете покинуть караван!

— Теперь — могу, — возразил Шестаков. — Хуже того, что случилось, уже не произойдет. Если мне удастся заманить пирата, вы дотянете до Архангельска. Командование караваном передаю вам!

— Есть! — вытянулся Неустроев.

Приняв решение, Шестаков не стал медлить. Он распорядился:

— С «Трувора» всю команду снять. Со мной пойдут Иван Соколков, радист Солдатов и два матроса-добровольца. Впятером справимся. Срок — один час.

— Есть! Какие еще будут указания?

— Через час караван полным ходом уходит на вест-зюйд-зюйд курсом двести восемьдесят. Сейчас уж уголька не жалейте — установите двойные кочегарские вахты. Через сутки, если ничего не случится, вы покините Карское море, проскочите Вайгач и через Югорский Шар выйдете в Баренцево…

— Думаю, что южнее Колгуева нет льдов, — поддержал его Неустроев. — Надо постараться как можно быстрее проскочить Канин Нос. А там до Архангельска — рукой подать!

Шестакову понравился энтузиазм старого капитана. Он ободряюще улыбнулся:

— До самого Архангельского порта сохраняйте полное радиомолчание — за одним исключением: когда минуете Колгуев, на волне Архангельского радиоцентра передайте мне — «У нас все в порядке». Моя радиостанция будет работать на открытой волне, сможете слушать нас до… В общем, все время… — И, встретив тревожный, волнующий взгляд Неустроева, попытался его успокоить — Ничего, я их здесь двое суток верных продержу…

Они встали, обнялись, и, не отпуская Шестакова, капитан прошептал:

— Прощайте, голубчик, Николай Павлович. Господи, благослови вас на крестном пути!..

— Прощайте, Константин Петрович. Спасибо вам за все. И не говорите, пожалуйста, ничего Лене… Пока что… Скажите, что я с «Трувором» пошел на гидрологические промеры… Догоню в Архангельске… Пусть лучше потом узнает.

Маленький морской буксир «Трувор» плясал на мелкой воде у борта «Седова».

На палубе ледокола, недалеко от трапа, были навалены вещи экипажа с буксира: деревянные сундучки, парусиновые матросские чемоданы, мешки. Около них сгрудились их хозяева — взволнованные и напуганные, обескураженные мгновенностью и непонятностью происходящего.

Неустроев торопливо шел по полуюту. Его окликнула Лена:

— Папа!

— Леночка, извини, не до тебя сейчас! — отозвался Неустроев. — Иди ко мне в каюту, я приду немного погодя…

Лена догнала его:

— Папа, я на одну минуточку! Папочка, я просто хотела тебе сказать, что я тебя очень люблю! — Она быстро поцеловала отца.

Он погладил ее по голове и пошел дальше. Лена крикнула ему вслед:

— Я так хочу, чтобы ты был счастлив, папочка, милый, родненький!..

И побежала в каюту. Неустроев недоуменно пожал плечами, потом махнул рукой и сам рысью устремился к мостику. Навстречу ему уже шел Шестаков. Он сказал деловито:

— Все, Константин Петрович, в путь. Долгие проводы — лишние слезы… Да и времени у нас нет.

У трапа они еще раз быстро обнялись. Отвернувшись в сторону, чтобы Шестаков не видел его лица, старый капитан сказал дрожащим голосом:

— Вы могли бы, Николай Павлович быть моим сыном… Прощайте!.. Счастья вам…

Шестаков крепко сжал его руки:

— До свиданья, дорогой Константин Петрович… — И сбежал по трапу на «Трувор».

С палубы буксира он крикнул Неустроеву:

— Константин Петрович! Леночку поцелуйте за меня!..

И ветер сорвал его крик.

Шестаков махнул рукой стоявшему у штурвала Соколкову, и высокий борт «Седова» стал отваливать в сторону. Рев гудка ледокола сотряс пустынные просторы океана.

Шестаков дернул поводок буксирного ревуна в ответ.

«Трувор» медленно прошел мимо судов каравана. Вдоль бортов на каждом корабле выстроились моряки.

Все они стояли с непокрытыми головами. Они уже знали, что провожают товарищей на смерть.

Шестаков махал с кормы уходящим судам своей фуражкой и — к удивлению своему, но и к радости тоже — не видел среди провожавших Лену. «Отдыхает, наверное… Ну и хорошо», — подумал он.

И вот в подступивших сумерках исчез последний вымпел каравана — пароход «Кереть».

Шестаков вошел в радиорубку, положил радисту руку на плечо, невесело усмехнулся:

— Ну что, Алеша, потрудимся на английский радиоперехват, проверим, как они нас караулят?

Парень широко улыбнулся в ответ:

— Сейчас мы им настучим, Николай Павлович! Будьте спокойны, ихний радист уже мою руку знает…

Шестаков достал из кармана кителя листок, перечитал заготовленный текст, начал диктовать:

«АРХАНГЕЛЬСК ТЧК НА ЛЕДОКОЛЕ „МАЛЫГИН“ СИЛЬНАЯ ТЕЧЬ КОТЛОВ ТЧК РЕШЕНО РЕМОНТИРОВАТЬ В ОТКРЫТОМ МОРЕ ТЧК КАРАВАН ПОЛОЖЕН В ДРЕЙФ ТЧК ШЕСТАКОВ».

— Готово! — отбил радиограмму Солдатов.

— Небось у английского радиста ты квитанцию не получаешь? — подмигнул ему Шестаков.

Алексей сердито сказал:

— Они, черти гладкие, и без квитанций очень хорошо из эфира срывают!

Шестаков кивнул и пошел к трапу. Медленно, усталой походкой он спустился в крошечную кают-кампанию.

На плюшевом диванчике неподвижно сидела Лена. И молча смотрела на Шестакова.

|

Он даже охрип от волнения и неожиданности.

— Лена?! Ты… здесь?!

Лена не ответила.

— Как ты посмела? — в отчаянии закричал Шестаков. — Отец знает, что ты?..

Лена помотала головой.

— Лена, как ты могла! — кричал Шестаков яростно. — Откуда ты узнала?..

Лена встала, подошла к нему и тихо сказала:

— Коля, не кричи, пожалуйста. Помнишь, ты говорил, что я отпустила убийцу? Я и сейчас не знаю, как мне надо было поступить тогда…

Она взяла Шестакова за руку, робким движением гладила его ладонь.

— Коля… Ведь крейсер здесь из-за него… из-за него тебе пришлось сойти на «Трувор». Поэтому и я должна быть здесь! — Голос ее окреп, в нем появилась несокрушимая решимость. — Не сердись, Коленька, милый!.. Улыбнись лучше, ну… У тебя такое прекрасное лицо, когда ты улыбаешься… Не сердись, я счастлива, что у нас с тобой одна судьба…

Она обняла Шестакова, и он видел, как по ее лицу бежали прозрачные слезы.

Неустроев стоял у стекла в капитанской рубке «Седова» и слепо смотрел перед собой в бушующую дождевую непогоду.

К нему подошел штурман:

— Константин Петрович, по примерному счислению должны были пройти Колгуев. Мили четыре по правому борту… Видимость — ноль. Караван растянулся…

Неустроев обратил на него невидящий взор:

— Да-а… Да. Прикажите передать световыми сигналами на все суда каравана — курс вест-норд-вест сто сорок градусов. Ход не снижать…

— А как быть с радио?

— Пусть радист через час начнет передачу открытым текстом на волне Архангельского радиоцентра — «У нас все в порядке».

И снова отвернулся к залитому водой окну — сухой, чуть-чуть сгорбленный, руки за спиной.

Штурман сказал участливо:

— Константин Петрович, вы же лучше меня знаете — это море… В море всякое бывает… даст бог… обойдется… проскочат они…

— Да… В море всякое бывает… — не поворачиваясь к нему, кивнул Неустроев. — …Лена очень любила разглядывать мыльные пузыри… Разноцветные, летучие… Она говорила, что они живые… Бедная девочка… она слышала в них… солнечный ветер…

Старые приятели, Федор Гарковец и Василий Зирковенко, совсем еще недавно смеявшиеся собственному анекдоту о конях, и волах, вызвались на «Трувор» добровольцами. И сейчас вовсю орудовали лопатами в кочегарке суденышка, продолжая обсуждать свои такие маленькие и такие необыкновенно важные проблемы.

А Шестаков стоял у штурвала, зорко смотрел в дождливую пелену над океаном, посматривал на нос судна, где впередсмотрящим устроился Иван Соколков.

Лена сидела около Шестакова на столе и болтала ногами.

Корабль шел близ берега — по правому борту громоздились седые страшные скалы Северной Земли.

Лена попыталась развлечь Шестакова:

— Коленька, ты знаешь — я точно помню, что жила раньше, еще до этой своей жизни…

Шестаков бросил на нее ласковый взгляд.

— Иногда мне кажется… мне снится, что я была деревом…

— Деревом? — удивился Шестаков.

— Да! То-оненькой прозрачно-желтой сосной. На берегу океана. И из воды часто выходили всякие диковинные существа, красивые или уродливые…

Шестаков засмеялся.

Лена обиженно выпятила полную нижнюю губу:

— Коленька, ты напрасно смеешься — это точно было! Я помню! Ты тоже жил раньше, но… забыл!

Соколков закричал с мостика, и в голосе его слышался испуг:

— Николай Петрович, прямо по курсу — большой дым!

Шестаков схватил бинокль, прижал глаза к окулярам, подводя постепенно резкость.

И в поле зрения сразу приблизился, стремительно вырос грозный силуэт крейсера. Вот он сфокусировался, стал отчетливо виден: огромный, хищный, чудовищно разрисованный — кругами и полосами — во все цвета радуги. И без государственного флага. Пират.

— Николай Павлович! — снова крикнул Иван Соколков. — Это небось англичане?

— Вахтенный Соколков! — командирским голосом скомандовал Шестаков. — Государственный флаг Российской Республики — на гафель! Подними сигнал: «Вы находитесь в территориальных водах РСФСР. Дайте свои опознавательные!»

По гафелю поползло на самый кончик снасти красное полотнище. В руках у Соколкова замелькали разноцветные флажки, передавая выше сигнал.

Шестаков внимательно разглядывал в бинокль крейсер — пират приближался с каждой минутой и на сигнал «Трувора» пока никак не реагировал.

Шестаков велел Соколкову:

— Передай еще дополнительный сигнал по международному своду «Викта-фокстрот» и «Чарли-Сиэра»[2]… — И крикнул в сторону радиорубки: — Радист! Сообщение о встрече — в эфир! Открытым текстом на волне каравана!..

Рейдер стал виден невооруженным глазом.

— Коля, это и есть крейсер? — тихо спросила Лена.

Шестаков для верности перелистал международный справочник с силуэтами военных кораблей.

— Да, Леночка, — со вздохом сказал он. — Судя по всему, это и есть тяжелый броненосный крейсер «Корнуэлл». Вот, значит, кого они к нам послали…

Соколков, держа в руках свод международных морских сигналов, сообщил:

— Николай Павлович, они подняли до половины «зэт-эл» — «Зулу-Лима»…

— «Ваш сигнал принят, но не понят», — перевел Шестаков Лене. — Вот разбойники!

Лена не успела ответить — борт крейсера осветился короткой вспышкой, и только потом, издали, раскатом донесся грохот артиллерийского залпа.

И сразу же по правому борту «Трувора» поднялись в небо два огромных столба воды.

В дверях рубки появился радист Солдатов. И сразу же все понял.

— Николай Павлович! — крикнул он. — Прощайте! Я уж до конца в радиорубке!

— Алеша! Шпарь все время передачу о нападении. Это «Корнуэлл». Давай!..

Шестаков резко повернул штурвал направо, отворачивая буксир в сторону берега. Соколков, бросив сигнальный свод, спрыгнул с мостика на кормовую надстройку.

Встал к пулемету Гочкиса на турели и, передернув затвор, изготовился к стрельбе.

Ударил новый залп с борта крейсера, и два высоких всплеска встали перед носом «Трувора».

Шестаков крикнул в переговорную трубку в кочегарку:

— Федор, Василий, все! Вахта кончена! Поднимайтесь!..

Соколков прильнул к прицелу и хлестнул в сторону крейсера длинной очередью.

Новый залп, всплеск по левому борту — и страшный треск: трехдюймовый снаряд попал в борт «Трувора». Из дыры в палубе вырвались языки пламени и дым.

Лена подошла к Шестакову, обняла его за плечи. Потом поцеловала его в лоб.

— Не бойся, Леночка, — бормотал Шестаков. — Не бойся… Мы успеем выброситься… это не страшно…

Опять ударил залп. Попадали реи мачты, загорелась шлюпка.

Рухнувший обломок мачты ударил Соколкова по голове, и он упал на палубу.

А пират не унимался — борт крейсера осветился очередной вспышкой, и снаряды легли рядом с кормой, подняв огромную волну.

Накатившись на палубу, она вмиг смыла тело Соколкова в море.

Из трюма выскочил Федор Гарковец и бросился к умолкшему пулемету. Но не успел занять места — шальной осколок повалил его у турели.

Лена быстро поцеловала Шестакова и выбежала из рубки, крикнув:

— Коленька, я не боюсь!.. Мы еще снова родимся… Коля-а! Мы всегда будем вместе-е!..

Она бежала к пулемету. Но тоже не успела: рядом с ней в надстройку попал снаряд…

Шестаков видел, как Лена медленно оседает на палубу. Она держалась руками за грудь, и между узкими ласковыми ладонями расползалось большое красное пятно. Упала. Широко открытые глаза неподвижно отразили равнодушное серое небо.

И наступила тишина, которую только подчеркивало жадное шипение горящего дерева. И тихий плеск воды у борта.

Круто накренившись на нос, «Трувор» медленно уходил под воду.

…Из-под обломков разбитой рубки выполз окровавленный Шестаков. Он оглядел разгромленный горящий кораблик.

Он медленно переводил взгляд — от носа до кормы — и видел распростертого около рации Солдатова…

…скрюченное у борта тело Федора Гарковца, которого уже лизал огонь…

…наполовину свесился с борта убитый Василий Зирковенко…

…на площадке у пулемета лежала на спине Лена…

Шестаков поднял взгляд на застопоривший машины крейсер — от него к «Трувору» ходко шел моторный баркас…

По крутому трапу он пополз на палубу. Сорвался, упал, потерял сознание…

Пришел в себя и снова пополз на корму.

Дополз до тела Лены, приподнялся на локте, всмотрелся в ее лицо, и по его закопченным окровавленным щекам, по сгоревшим усам, через искромсанный рваным шрамом подбородок потекли слезы…

Потом он обессилено упал на доски и долго смотрел в огромное бездонное небо, блекло-серое, бесконечное, безразличное.

Наконец, словно вспомнив что-то, он приподнялся снова и увидел, баркас с англичанами уже подошел к самому борту «Трувора».

Собрав все силы, Шестаков дополз до турели. Поднялся, встал на ноги.

И в упор открыл огонь из пулемета по баркасу.

Попадали убитые, закричали раненые, уцелевшие в ужасе стали прыгать в воду.

На крейсере это увидели. И тогда раздался мощный залп — прямое попадание!

Оглушительный взрыв.

И обломки «Трувора» стремительно исчезли в сизой вспененной воде океана…

На рейд Архангельска суда каравана вернулись в середине августа.

Головной ледокол «Седов» швартовался у центральной причальной стенки, остальные корабли бросили свои якоря по обе стороны от него.

Мужественных моряков встречал весь город. Гром и сиплое дыхание духовых оркестров разносились по всему Архангельску. Ветер развевал сотни флагов и кумачовых лент.

Среди людей царили праздник и ликование…

А Чаплицкий в это время сидел в задней комнате трактира Муратовых и пил. Перед ним стояла зеленая четвертная бутыль, он наливал мутный первач в стакан, с отвращением проглатывал зелье, мучительно морщился, занюхивал коркой, что-то бормотал себе под нос и снова наливал.

Пил он уже не первый день. Лицо его одрябло и распухло, во взгляде застыла печать безразличия и отупения.

Распахнулась дверь и вбежал Тихон Муратов:

— Петр Сигизмундович, караван пришел!

— Д-да?.. И что?..

— Опомнитесь! Они хлеб привезли!..

— А-а, пускай! — махнул рукой Чаплицкий. — Сказано Тиша, у пророка Исайи — «Уповайте на господа вовеки, ибо господь есть твердыня вечная».

Муратов сказал спокойно-деловито:

— Конец нам всем настал!

Чаплицкий безразлично ответил:

— Значит, так и надо… Иди, Тиша, что-то притомился я сверх меры.

Потемнев лицом, Муратов вышел, а Чаплицкий приблизился к окну, стал хмуро рассматривать улицу. Он глядел на бегущих в порт людей, прислушивался к звукам музыки, доносившимся из города.

Тяжело вздохнув, он достал из шкафа вещевой мешок и вывалил из него на пол все содержимое.

Звякнули ордена. Опустившись на колени, он стал собирать их, бормотал:

— А где же мой «Лежьон д'оннэр», куда он запропастился? Ага, вот он, мой «Почетный легион»! А вот — «За храбрость», вот «Георгий»…

Чаплицкий подошел к зеркалу и нацепил ордена на свой английский френч.

Волоча за собой по полу шинель за воротник, с папахой под мышкой, он вышел в общий зал трактира.

Обмерев, смотрел на него во все глаза Федор Муратов.

А от стойки к Чаплицкому бочком подобрался Тихон, спросил негромко, сквозь зубы, еле сдерживая злые слезы:

— Че ж вы делаете, Петр Сигизмундыч? Совсем взбесились? Вы нас всех погубите!..

И посетители онемели от такого зрелища — увешанный орденами белогвардеец в центре красного Архангельска!

Впечатление это было так сильно, что никто и не пытался задержать Чаплицкого.

Широким жестом он оттолкнул Тихона:

— С доро-оги! За мной прислали крейсер его величества английского короля! Прочь! С доро-оги!..

Никем не задержанный, он вышел на улицу, только шинель зацепилась за дверь — и он ее сразу бросил, забыл о ней.

И пошел по середине улицы строевым шагом, на негнущихся ногах, папаха на согнутом локте левой руки — как на церемониальном марше. С разорванным распахнутым воротом, без ремня, при всех орденах.

Густо сыпал снег, дул сильный порывистый ветер.

Эту фигуру, нелепую и страшную, заметили вездесущие мальчишки.

С улюлюканьем, криками и свистом помчались они следом за Чаплицким. За ними увязались беспризорные собаки.

Глядя вперед неподвижными незрячими глазами, Чаплицкий, сопровождаемый свистом и собачьим лаем, шел в порт, навстречу своему концу…

А в порту раздавался победный рев пароходных гудков, грохот кранов, музыка, счастливые крики людей, спасенных от голодной смерти.

Началась разгрузка каравана.

Болдырев примчался на Центральную Северную радиостанцию. Не присаживаясь, он продиктовал радиограмму:

— В два адреса: Москва, ВЦИК, Калинину. Копия — Лондон, наркому внешней торговли Красину. Текст:

«СЕГОДНЯ В АРХАНГЕЛЬСК ВОЗВРАТИЛСЯ КАРАВАН СУДОВ С СИБИРСКИМ ХЛЕБОМ ТЧК ТРУДЯЩИЕСЯ СЕВЕРА СПАСЕНЫ ОТ ГОЛОДА».

…Суровы, сумрачны берега пролива Карские Ворота. На отвесной гранитной скале стоит маленькая каменная пирамида, на которой высечены слова:

Здесь погибли борцы за счастье народа:

НИКОЛАЙ ШЕСТАКОВ, ЕЛЕНА НЕУСТРОЕВА, ИВАН СОКОЛКОВ, АЛЕКСЕЙ СОЛДАТОВ, ВАСИЛИЙ ЗИРКОВЕНКО, ФЕДОР ГАРКОВЕЦ.

Океан и людская память — вечны.

|

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |