"Я дрался на Ил-2. Книга Вторая" - читать интересную книгу автора (Драбкин Артем Владимирович)

Кацевман Петр Маркович (интервью Григория Койфмана)

|

Я родился 1 мая 1923 года в местечке Калинковичи в Белоруссии. Отец был простым рабочим, малограмотным человеком, и всячески стремился дать троим своим сыновьям образование. В 1941 году закончил учебу в школе-десятилетке. Еще в апреле 1941 года мы, четверо друзей-одноклассников, пришли в райвоенкомат и попросили военкома направить нас в военные училища. Меня и моего товарища Гомона направили в летное училище, а двух других друзей, Шендеровича и Фиалковского, — в военно-медицинское училище. Прошел в Гомеле все нужные комиссии и был направлен на учебу в Школу летчиков ГВФ. Я был искренним патриотом своей страны, фанатично любил советскую власть и боготворил Сталина. И когда по всей стране, в печати и на собраниях постоянно призывали молодежь идти в военные училища, то подобный призыв не мог не найти отзыва в моем сердце. После того как немцы ввели войска в Румынию и Финляндию, нам было ясно, что война неизбежна, и хотелось встретить ее хорошо подготовленными бойцами и командирами. Мой старший брат Израиль, 1911 г. р., сельский учитель, был призван в армию в 1940 году и служил танкистом в Перемышле. Из его писем мы многое понимали, осознавая, к чему дело идет. Средний брат, Лазарь, 1917 г. р., тоже перед войной был на кадровой службе, в железнодорожных войсках в Барановичах, и когда незадолго до войны он приехал ко мне в летную школу, то прямо сказал, что скоро грянет серьезная беда, что все железные дороги забиты воинскими эшелонами, идущими к западной границе. Так что для меня начало войны не стало неожиданностью.

— Почему вместо обычного летного училища Вас зачислили в Авиационную школу гражданского воздушного флота?

— Это была только вывеска — «Школа ГВФ», маскировка, а на самом деле в ней готовили летчиков для Красной Армии. Незадолго до войны по стране были созданы примерно 100 таких школ со следующим личным составом — 150 курсантов в наборе. Весь набор был «местным», белорусским. 75 % курсантов были русские и белорусы, 25 % — евреи. Второго июня сорок первого года мы начали теоретические занятия в Школе ГВФ, расположенной в районе местечка Ново-Белицы Гомельской области. Нам выдали обмундирование ГВФ. Командовал этой школой летчик первого класса Алейников, ранее летавший по маршруту Москва — Берлин, а комиссаром школы был еврей Айзенштадт. Когда 15 июня 1941 г. курсантов собрали на политзанятия для ознакомления с заявлением ТАСС, опровергающим слухи о готовившемся нападении немцев на СССР и подтверждавшим соблюдение Германией условий Пакта о ненападении, то наш комиссар честно и открыто сказал: «Все это чушь! Война начнется уже в ближайшие дни, не сегодня, так завтра!»

— Как курсанты узнали о начале войны?

— Двадцать второго июня мы собирались поехать в Гомель, сделать свои первые курсантские фотографии в летной форме, но уже в пять часов утра нас подняли на ноги крики часового: «Подъем! Тревога! Всем собраться у палатки столовой!» И тут немцы стали бомбить мосты через Сож. На пятый день войны был получен приказ об эвакуации летной школы в Казахстан. Мы попали в Актюбинск. Сюда наши инструктора перегнали свои учебные По-2 из Ново-Белицы. Здесь нас объединили с Актюбинской авиашколой ГВФ, и здесь мы совершили свои первые полеты. Жили в казармах, и когда в октябре начались морозы, то начальство не знало что с нами делать — у курсантов-белорусов даже не было шинелей, и теплого обмундирования раздобыть для нас так и не смогли. Мы не могли выйти на улицу в тридцатиградусные морозы в одних летних кителях. Нас срочно привезли на железнодорожную станцию, погрузили в теплушки и отправили в «теплые края», в город Сырдарья Ташкентской области.

|

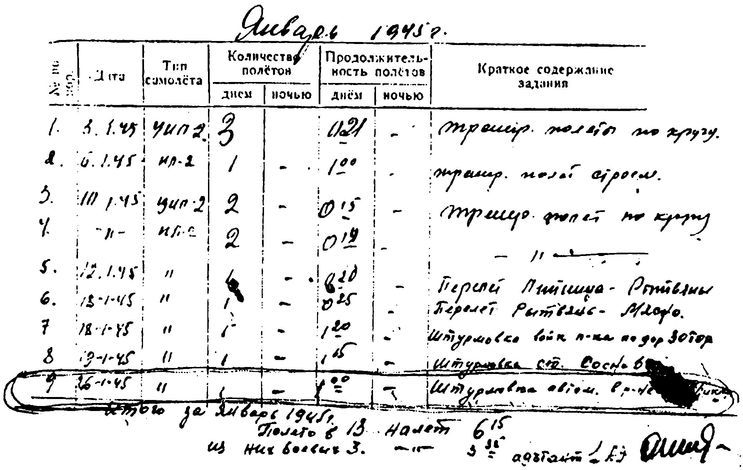

Летная книжка Кацевмана П. М.

— В Сырдарье было полегче?

— Намного, а главное теплее. Здесь нашу школу ГВФ № 121 влили в Ташкентскую объединенную школу № 51. Курсантов поселили в здании обычной школы, отлично кормили, по нормам ГВФ, на столах у курсантов-летчиков постоянно были колбаса и сыр. До мая 1942 года мы закончили первичную летную подготовку, каждый имел налет по 120 часов, и нас стали обучать на ночных бомбардировщиков. Но у нас не было штурманской подготовки. Наше моральное состояние было ужасным, полстраны под немцем, а мы… в глубоком тылу. Никто не знал, что произошло с нашими семьями. Родная Белоруссия под пятой оккупанта. Стоишь ночью на посту, вокруг — вой шакалов, и так на душе тоскливо становилось… Мы не принимали присяги, до сих пор не имели воинских званий. В июне 1942 года всех курсантов перебросили морем по Каспию, через Красноводск, на запад, и мы оказались в Армавире, где должны были пройти подготовку на летчиков-истребителей. 3 июля 1942 года нас официально зачислили в ряды Красной Армии. В Армавир согнали с разных мест свыше шести тысяч курсантов-летчиков, и командование ломало голову — куда нас девать. Здесь мы приняли военную присягу и впервые получили армейское обмундирование. Курсантов разбили на эскадрильи, которые разбросали по различным станицам. В учебных эскадрильях по две сотни курсантов. Занятия не начинались, не было матчасти. Но тут снова началось стремительное немецкое наступление, и был получен приказ на эвакуацию в Фергану. Пришлось снова проделать уже знакомый путь — Баку, переправа через Каспий, а потом эшелонами из Красноводска на Фергану. Поселили нас на территории бывших кавалерийских казарм, народу туча — больше шести тысяч, разместить всех негде, так мы спали в конюшнях в лошадиных кормушках. И снова — «восточная экзотика», вой шакалов, жара, скорпионы и фаланги. Кормить стали скудно. Свои котелки мы мыли в арыках, а там, сами знаете, какая вода, так началась эпидемия желтухи, а потом — повальная дизентерия. Нам все это надоело, и курсанты в массовом порядке подали рапорты с просьбой отправить на фронт в пехоту. Сразу удовлетворили эти просьбы первым 500 курсантам, их бросили в Сталинград, но вдруг «калитка захлопнулась», сверху, по указке московского начальства, запретили отправку курсантов на передовую. Нас снова разбили по отрядам. Я попал в 1-й авиаотряд, где на 200 человек курсантов приходилось всего 5 инструкторов. В Фергане стояли истребители И-15, И-16, «Чайки», но до марта 1943 года полетов не было, проводились только теоретические занятия. Не хватало горючего для учебных полетов. В летном парке не было самолетов моделей «Як», «МиГ» или «Ла», так чему нас могли тогда обучить? К нам приезжали фронтовые летчики, да и преподавателем теории полетов был раненый пилот, списанный с летной работы, и они честно, без утайки, рассказывали, что нас конкретно ожидает на фронте, через сколько вылетов нас собьют и как умеют воевать немецкие летчики. В феврале отобрали 400 курсантов, имевших опыт ночных полетов на По-2, и после напутствия начальника училища, сына героя Гражданской войны Пархоменко, всех отправили в Чебоксары, в авиационную школу военных пилотов № 14, для переучивания на ночные бомбардировщики По-2. Для меня эта учеба, как говорится, была уже «по второму кругу». Нам выдали шинели из байки, английские ботинки с обмотками, и в этом одеянии, с пилотками на головах мы доехали до Чебоксар, где стояли морозы и снег был по пояс. В Чебоксарах мы провели полгода, но здесь хоть летали, успели отработать все нужное для нашей будущей боевой деятельности, включая бомбометание. Кстати, во время обучения в Чебоксарах были свои «интересные нюансы». Нам запрещались любые контакты с местным населением, мол, вокруг сплошная трахома и бытовой сифилис. Кормили по 9-й норме, и когда наш аэродром как-то завалило снегом, то весь личный состав целую неделю питался только перловкой на воде. С тех пор я эту перловку просто возненавидел. В ноябре 1943 года мы получили назначения на 1-й Украинский фронт, в 998-й НБАП, базировавшийся на аэродроме Васильково под Киевом. Прибыли туда на своих самолетах, перегнали их с Казанского авиазавода. В полку нам сказали: «Вы нам не нужны, мы заявку на пополнение не посылали. Самолеты оставьте, а сами валите отсюда! У нас своих восемь „безлошадных“ летчиков». И отправляют нас назад, в тыл, в Москву, в резерв ВГК. В Москве нас разместили в общежитии ВВА имени Жуковского. Сходили в Большой театр, посмотрели музеи, погуляли с московскими девушками. Получаем новый приказ: «Отправляетесь в Арзамас в распределительный пункт. Там вы получите назначения во фронтовые части». Приезжаем в Арзамас, а там половина ребят из нашего чебоксарского выпуска «прохлаждается», их тоже турнули обратно в тыл, с «объяснением» — техники на всех нет! В Арзамасе находились многие сотни летчиков, «пилоты переменного состава», ждавшие «с моря погоды», счастливого случая попасть в действующую армию. Атмосфера соответствующая — с утра до вечера сплошная пьянка, преферанс, девки табунами, «дым коромыслом». Не жизнь, а тыловая «малина». Полетов не было, никаких теоретических занятий или другой подготовки — не проводилось. «Покупатели» с фронта приезжали только за летчиками-штурмовиками, а остальным прямо говорили: «На всех самолетов не хватает!» Надо сказать, что нам еще повезло — некоторые из наших «новобелицких курсантов», застрявшие в Фергане, были выпущены из училища только во второй половине 1944 года, и пока получали технику, пока переучивались и тренировались во фронтовых ЗАПах, многие успели только к «шапочному разбору», попали на фронт в конце войны, толком не повоевав. Мой друг Гомон вообще угодил на Дальний Восток и воевать начал летчиком-истребителем уже с американцами в Корее в 1950 году. В июне 1944 года приехали очередные «покупатели» с фронта, и мы, шесть человек товарищей, сказали им, что являемся штурмовиками по летной специальности. Нас без какой-либо проверки сразу отправили в Черкассы, в 1-й гвардейский штурмовой авиационный корпус (ШАК), в 9-ю гвардейскую штурмовую авиадивизию (ШАД) в 141-й гв. ШАП. И тут и выясняется, что на Ил-2 никто из нас раньше не летал… Времени учить нас летать на штурмовиках непосредственно в полку у пилотов-«стариков» не было, шли активные боевые действия, и нас отправили в запасной фронтовой полк в Кировоград.

Здесь всего лишь за полтора месяца из нас сделали летчиков-штурмовиков, каждый сделал 7 полетов по кругу с инструктором, а после — несколько самостоятельных вылетов. В 141-й гвардейский штурмовой полк мы вернулись сразу после взятия Львова, когда 9-я ШАД вышла на польскую границу. Со мной вместе в полк вернулись и были зачислены в 1-ю эскадрилью: украинец Миша Середа, русский Витя Кротов, белорус Витя Мартынович и казах Кубаис Алдияров. Лейтенанты Кротов и Мартынович впоследствии погибли в Польше. Вскоре после нас в эскадрилью еще пришли Гриша Беляков и Виктор Горшенин.

— Вы хотите сказать, что для обучения летчика-штурмовика требовалось всего два-три месяца, «начиная с ноля»?

— Я считаю, чтобы из толкового пилота, уже прошедшего курс первоначального обучения, сделать штурмовика, даже три месяца — это слишком большой срок. Штурмовик Ил-2 машина довольно простая, действительно — «летающий танк», и подготовку летчиков для штурмовой авиации можно было в войну спокойно поставить на быстрый конвейер. Это же не истребителя подготовить.

— Кто командовал полком?

— Командиром 141-го гв. ШАП был прекрасный человек, великолепный отважный летчик Герой Советского Союза Алексей Петрович Компанеец. Ему тогда было 28 лет. Компанеец начинал в этом полку службу еще до войны в наземном составе, укладчиком парашютов, но в 1942-м переучился на летчика-штурмовика. Это был командир от Бога, пользовался всеобщим уважением и огромным авторитетом, никогда не повышал голоса на подчиненных. Начальником штаба полка был Дробышев, но он погиб вскоре после нашего прибытия в полк. Вместе с комиссаром полка Петренко начштаба Дробышев полетели куда-то на По-2 и пропали, но, как потом выяснилось, залетели по ошибке к немцам. Позже, когда обнаружили остатки самолета и куски регланов на месте посадки, нам сказали, что немцы не смогли их взять живыми. Штурманом полка был дважды Герой Советского Союза Столяров.

— Кто был командир эскадрильи? Кто из опытных летчиков воевал в эскадрилье?

— ГСС Василий Иванович Андрианов, к концу войны ставший дважды Героем Советского Союза. Высокий богатырь, рост за 180, здоровый парень. Всегда спокойный, рассудительный, тактичный. Он стал мне настоящим другом и учителем. Очень смелый, мужественный и опытный летчик. А из «старичков» были летчики Саша Гусев, Сергей Перегудов, Пузаткин, будущие ГСС Павел Петров и ГСС Николай Блинов. Великолепные ребята. Одно время заместителем командира эскадрильи у нас был дважды ГСС Михайличенко.

— Сколько всего народу было в эскадрилье?

— Три звена, всего девять машин, 18 летчиков и стрелков. И примерно 30–35 человек техсостава, включая инженера эскадрильи. Был еще «администратор» — адъютант эскадрильи в звании старшины.

— Каким составом воевал 141-й гв. ШАП?

— Когда мы прибыли в полк, то «в расход» шел уже третий состав летчиков и стрелков. Из первых двух составов, воевавших еще в 667-м ШАП, в строю оставался только наш Компанеец, начинавший летать рядовым летчиком…

— Воздушного стрелка дали из опытных ребят?

— Нет. Мой воздушный стрелок Коля Писаренко попал в авиацию прямо из пехоты, его буквальным образом где-то на дороге «подобрали» и сманили в стрелки. Хохмач, балагур, любитель выпить. Никакой школы для подготовки воздушных стрелков он в помине не заканчивал. Никогда не прыгал с парашютом. Я, кстати, тоже за все время нахождения в летных училищах и запасных частях так и не сделал ни одного парашютного прыжка. Нас просто этому не обучали. Первый раз прыгнул уже после войны. А механик мне достался из опытных, по фамилии Киселев. Он до моего появления уже несколько своих «подшефных» летчиков «проводил в последний путь», в смысле — в последний вылет…

— Новичкам сразу рассказали о высоком уровне потерь в штурмовой авиации?

— Мы все это и так прекрасно знали еще до прибытия на фронт. А в полку нам «старики» сказали, что есть у летчиков-штурмовиков три «проклятые приметы», что обычно сбивают на 3–4-м вылете, на 13–14-м вылете и на 33–34-м вылете. Если 35 вылетов сделал и до сих пор жив и не сбит, значит, есть шанс, что еще долго протянешь. Кстати, примета оказалось верной, меня три раза сбивали, и именно на этих «роковых числах», строго следуя «летной мистике».

— А расскажите об этих «роковых вылетах».

— Первый раз сбили в Силезии, в январе 1945 года. Штурмовали в районе памятника Кутузову, помню, там стояла стела со скульптурным орлом наверху. Зенитка достала «Ил» на выходе из пикирования, на высоте 300 метров, перебило петрофлекс, масло моментально вытекло, и мотор заклинило. До аэродрома мы дотянуть не могли, пришлось садиться «на живот», в грязь, хорошо хоть земля мягкая была. Комкор Рязанов прислал за нами свой «Виллис». А потом механик поехал разбирать остатки самолета на запчасти, а там, в бомболюке, неразорвавшаяся бомба. Так что повезло нам неимоверно.

— А почему с парашютом не выпрыгнули? Высота вроде позволяла.

— Если бы я спрыгнул, то стрелок бы не успел выброситься.

— Понятно. Давайте продолжим.

— Или вот, например, эпизод, произошедший 20 апреля 1945 года. Полетели шестеркой на штурмовку немцев, прорывающих кольцо окружения под Бреслау. Над целью образовали круг и стали атаковать. При первом заходе уничтожили 4 танка и много пехоты. И при выходе из пикирования мне вражеский снаряд попал в левую плоскость, в которой образовалась большая дыра. Благо, что наш аэродром находился рядом, так я спланировал, как в песне, — «на честном слове и на одном крыле». А во второй половине дня поднялся в воздух уже на «чужом» штурмовике. Летим на Берлин, ориентируясь по автостраде. Под нами город Штемберг, сказали, что в нем уже находятся наши войска. Шли на бреющем полете. А в городе — немцы. Врезали по нам из зенитных орудий. В кок винта попал снаряд, и машина пошла вниз. Смог посадить «на живот», но при посадке ударился головой об приборную панель и потерял сознание. От удара о землю на штурмовике сработали пушки и пулеметы. Писаренко выскочил с пистолетом из самолета, смотрит по сторонам, где упали, кто ближе — немцы или наши. На наше счастье рядом находились танкисты-ремонтники. И когда они меня начали вытаскивать из кабины, я пришел в сознание.

— На задания летали с истребительным прикрытием?

— Когда как… К нашему полку наиболее часто был «прикреплен для сопровождения» ГСС Коля Шутт со своими ребятами. Шутт садился в кабину истребителя, механик подавал ему четвертинку водки, он ее выпивал, и когда пустая бутылка вылетала из кабины, то это означало: «Можно взлетать!».

— Первый свой боевой вылет помните?

— Такое никогда не забывается. Полетели штурмовать Жешув, километров двадцать за линию фронта. Шестерку повел Андрианов, с нами был еще командир звена Блинов. Мне объяснили перед вылетом: «Держись за ведущим, не отрывайся! Все делай, как он!» Было пасмурно, мы шли на малой высоте. Я очень волновался, боялся потерять строй. Тогда еще совсем не понимал, что такое истребители или огонь зениток. Весь вылет как будто в какой-то пелене. Но когда вернулись, то Андрианов сказал, что я хорошо слетал. Во втором вылете уже такого мандража не было. Но первое время еще случались промахи по неопытности. Бомбили перевал на Дукле, я запоздал с пикированием и потерял свою шестерку. Ушел на бреющем, по дороге увидел шестерку «Илов» из 143-го гв. ШАП, примкнул к ним и с ними дошел домой.

— Посмотрел по статистике: эскадрилья Андрианова с 1 сентября 1944 года по 29 апреля 1945-го совершила 578 боевых вылетов, при этом потеряв всего два экипажа. Чем объяснить такой низкий для штурмовиков процент потерь?

— Вы располагаете неточными данными. Потери в эскадрилье были гораздо выше… Но, конечно, не сравнить с 1943 годом. И тому много причин. Мы стали опытнее, нередко летали с истребительным прикрытием, была уже отработана тактика успешных штурмовых ударов и так далее. Молодых летчиков вводили в бой постепенно, перед этим предварительно и качественно «поднатаскав по специальности». В штурмовые полки уже не приходили из училищ «юные буквари» с подготовкой на уровне — «взлет-посадка, для войны хватит». Есть еще несколько объяснений. Об этом можно говорить долго. В конце войны нас реже атаковали немецкие истребители, по крайней мере, при мне в нашей эскадрилье от действий немецких истребителей погиб вроде только один экипаж. 7 мая 1945 года немецким реактивным Ме-262 с пражского аэродрома был сбит экипаж лейтенанта Карпенко. Это была последняя боевая безвозвратная потеря в летном составе нашего ШАП. В основном потери мы несли от счетверенных зениток-«эрликонов» и от огня танковых орудий. Зимой и весной сорок пятого очень часто была нелетная погода, и было не так много боевых вылетов. Весной 1945 года полк потерял всего шесть экипажей.

— В 141-м гв. ШАП были какие-то свои «общие» суеверия и приметы у летчиков?

— Как и во многих других летных частях, считалось плохой приметой бриться, стричься или фотографироваться перед боевым вылетом. В Польше как-то сидим на аэродроме, погода нелетная, низкая облачность. Уже после обеда стало ясно, что сегодня для нас войны не будет. Начали играть в карты, в домино, а два летчика, Колесниченко и Тамаркин, пошли бриться. Вдруг приказ: «Вылет 1-й эскадрилье!» Уже после штурмовки возвращались домой по ориентиру, над шоссейной дорогой, и немцы сбили двух наших правых ведомых, а именно — Колесниченко и Тамаркина. У первого это был шестидесятый вылет, а у второго — четвертый… Или была у нас мотористка, девушка по имени П-я. Кто с ней переспит, сразу погибал. Троих ее «кавалеров» сбили уже при мне. На эту «роковую бабу» все смотрели с опаской. Сразу после войны наши пьяные механики, человек пятнадцать, изнасиловали «хором» эту П-ю. Командование, стараясь замять ЧП и не доводить это позорное дело до серьезного расследования, моментально демобилизовало эту несчастную девушку из армии.

— Какой-нибудь талисман Вы с собой в вылеты брали?

— Таскал в планшетке портрет Сталина в качестве талисмана. Думал, что если случится самое страшное и немцы меня собьют и возьмут в плен, то, увидев портрет вождя, меня не станут мучить и сразу расстреляют.

— Выжить надеялись?

— Как вам ответить… Была у меня уверенность, что Бог сбережет, хоть я и был атеистом.

— Я вижу на групповой фотографии летчиков эскадрильи, у всех на груди медаль «За отвагу». Штурмовиков такой солдатской медалью крайне редко награждали, а тут у всех пилотов.

— Эта медаль имеет свою интересную историю. Наши войска застряли у какой-то немецкой деревни, очередного «Дорфа», на перекрестке дорог. Под фундаментами каменных домов были оборудованы ДОТы. Ни пехота, ни танки ничего не смогли с этой деревней сделать. Запросили поддержку штурмовиков. Пошла девятка «Илов» во главе с ГСС Бутко, позже разжалованного в рядовые летчики за то, что в этом вылете по своим отбомбился. После них послали на штурмовку эскадрилью из 142-го гв. ШАП. Они сбросили бомбы в поле, комэск сказал, что не нашел указанную цель. Потом пришла очередь лететь нашей эскадрилье. «Отработали» эту деревню, вернулись, собрались вместе, курим, обсуждаем вылет. Прибегает посыльный из штаба, передает приказ комполка: «Эскадрилье построиться возле КП». Появляется Компанеец, а рядом с ним майор в фуражке с красным околышем. У нас сразу настроение «по нолям», все подумали, точно, кранты, это «особист» по нашу душу, видно, и мы по своим отбомбились!.. А этот майор зачитывает нам благодарность от командующего 5-й гвардейской армии генерала Жадова и приказ о награждении летного состава эскадрильи медалями «За отвагу» за успешную штурмовку этой злополучной деревни.

— Что ждало летчика, отбомбившегося по своим?

— Если доказывали подобный эпизод, то ведущего группы, реже и командиров звеньев, могли отправить в штрафбат. Но я, например, слышал от «старичков», что в 1943 году, если в полку из-за больших потерь оставалось мало экипажей и летать фактически было некому, то пилота, проштурмовавшего своих, вместо трибунала могли оставить в полку — «искупать вину кровью» на месте.

— В полку был свой «особист»?

— Был офицер СМЕРШа, который курировал сразу два полка, наш и 143-й гвардейский. Везде имел своих сексотов. Мы друг друга сразу предупреждали, особенно новичков: «Держи язык за зубами!» Но летчиков этот «особист» не задевал, «работал» в основном со штабными и с техсоставом.

— В полку были летчики, возвратившиеся из немецкого плена и допущенные вновь к боевым вылетам?

— При мне таких не было. Сразу после войны в полк вернулся из плена ГСС капитан Георгий Красота. Его сбили в Молдавии летом сорок четвертого года. В плену он выдал себя за рядового бойца, но все равно кто-то из военнопленных узнал его, припомнив фотографию летчика во фронтовой газете, но немцам не сдал. Красоте вернули все ордена, он снова стал летать, но в 1946 году его уволили из армии в запас.

— Я слышал, что один из летчиков 141-го гв. ШАП у немцев летал на истребителе. Это так?

— Было такое пятно на нашем полку. Один из наших летчиков, по фамилии Пикалов, уралец, попал к немцам в плен, они его завербовали, и он согласился служить у них. Сразу после войны он вернулся в полк, а потом его «особисты» куда-то увезли. Пикалов нам говорил, что согласился служить у немцев с одной целью: чтобы перелететь к своим. Немцы его посадили на истребитель, на «Фокке-Вульф», и заставили прикрывать западные подступы к Берлину. Пикалов сказал, что улететь от немцев он не мог, горючего в баки истребителя специально наливали мало, из расчета короткого радиуса действия, опасаясь возможного перелета, воздушного побега. А к американцам он уйти не захотел…

— Командир Вашей ШАД генерал Донченко в своих мемуарах называет 141-й гв. ШАП «палочкой-выручалочкой», пишет, что полк использовался в экстренных ситуациях как «пожарный» и что Вашему полку поручались самые сложные безотлагательные задания.

— Это действительно так, без преувеличения. Примеров тому много. Возьмем хотя бы Сандомирский плацдарм на Висле. Погода нелетная, низкая облачность, а тут немцы предприняли массированные танковые атаки на плацдарм. Сначала в воздух поднялась 3-я эскадрилья во главе с комэском ГСС Чечелашвили. Они вернулись, сбросив бомбы на свой полигон. Чечелашвили доложил, что цель закрыта облаками и штурмовать вслепую невозможно, иначе заденем своих. Командир полка послал на цель нашу девятку. При штурмовке танков запрещалось снижаться ниже 400 метров, а тут из-за низких облаков пришлось идти прямо над верхушками деревьев. На каждом «Иле» по две кассеты, «сидоры», по 80 бомб ПТАБ в каждой. Вышли на цель, провели штурмовку, сожгли два десятка танков. В этом вылете погиб экипаж белоруса Вити Мартыновича, его сбили орудийным выстрелом из танка.

— Если экипаж не вернулся из боевого вылета, как долго ждали возвращения товарищей? Или в тот же день поминали?

— Ждали ребят до последнего. Заранее никого не хоронили. Если была надежда, что подбитые штурмовики сели на своей территории, или видели, что кто-то спрыгнул с парашютом из горящего самолета — то ждали и верили, что ребята живы. Моего комэска Андрианова сбили при выходе из атаки на моих глазах, его «Ил» камнем падал на землю, но взрыва никто не видел, и мы ждали командира на своем аэродроме, подбадривая друг друга словами, мол, наш комэск бессмертный, не может он погибнуть. Через два часа сообщают — нашелся Андрианов, живой, сел на «живот» на своей территории. Но крайне редко бывало, что тела погибших летчиков привозили хоронить прямо в полк. Обычно все падали на немецкой территории или на «нейтралке», но иногда случалось и иначе. У нас был летчик Паша Панов, бывший сельский учитель из Средней Азии. У него была подруга, девушка с метеослужбы. Она забеременела, и Панов не знал, жениться ему на ней или нет. Его вызвал Компанеец и прямо спросил: «Панов, что делать собираешься?» И пока Панов решался, то эта девушка уже «организовала» себе аборт. И тут приходит письмо Панову от матери, в котором она пишет: женись сынок, ты у нас единственный, кто продолжит род Пановых, а жену с внуком мы с радостью примем. А какая тут уже женитьба… Панов после этого письма сразу сказал: «Все ребята, на днях меня собьют!» Его сбили в следующем вылете. Он пытался выпрыгнуть с парашютом, открыл фонарь кабины, выбросился, но куполом зацепился за хвостовое оперение, одним словом, погиб… Его останки привезли в полк, и мы сами зарывали их в холодную землю…

— Случаи трусости в 141-м гв. ШАП были?

— При мне такого не было, а в сорок третьем году, судя по рассказам «стариков», случалось всякое… У нас был только один «сомнительный эпизод». Взлетела шестерка «Илов» с очень сложным заданием, и вдруг один молодой летчик сразу возвращается на аэродром. Думали, что технические неполадки, но севший на полосу летчик вылез из кабины, подошел к командиру полка и заявляет: «А почему все полетели по курсу 270, когда у меня записан курс — 200?» Компанеец только за голову схватился. Но репрессий не последовало. Наш командир полка никогда «сор из избы не выносил», все вопросы решал на месте, непосредственно в ШАПе.

— Как часто случались технические неполадки?

— Это была неизбежная часть войны. Техника иногда подводила. У меня был один весьма странный случай. Вырулил на старт, и тут у меня штурвал заклинило, ни от себя, ни на себя — не сдвигается. Комполка дает сигнал: «Зарули на стоянку», а моя шестерка ушла на вылет без меня. Проверили машину, а там трос рулей высоты аккуратно перепилен. Без галлюцинаций и без преувеличения — просто перепилен… Я почему-то сразу подумал на своего механика, уж больно ему не нравилось мое происхождение. Но Компанеец сказал: «Забудь, я сам со всем этим дерьмом разберусь…». И я «забыл»…

— Случалось в полку, что молодые пилоты по неопытности били свои машины?

— Три раза на моей памяти. У нас один летчик, возвращаясь с первого боевого вылета, от волнения при посадке вместо щитков по ошибке убрал шасси и плюхнулся на живот. Другой раз мой товарищ Середа тоже разбил свой «Ил» при посадке на фюзеляж. У него закончилось горючее, так он решил «спланировать». У меня как-то тоже топливо кончилось, думал, не дотяну, хорошо, что «по обратной дороге» попался аэродром, на котором разместились Пе-2. Сел у них, заправился и улетел «домой».

— В 1945 году Ваш полк пополняли молодежью?

— Весной 1945-го, в апреле, пришло последнее пополнение — шесть летчиков. Воронов, Юсупов, другие ребята. Но в ту пору за боевыми вылетами уже «стояли в очереди», и эти летчики не успели повоевать.

— Были массированные штурмовки — всей дивизией или всем корпусом одновременно?

— Да. Например, налет на Торгау. Пошла вся дивизия, и штурмовики повел лично комдив, генерал Донченко. В воздухе было тесно от самолетов. Мы все боялись, не приведи Господь, если собьют Донченко, что тогда будет. После гибели генерала Полбина старшим офицерам проводить боевые вылеты не разрешали.

— Приведите пример воздушного боя «Илов» с немецкими самолетами.

— Летим на штурмовку, а мимо нас идут на бомбардировку «лапотники», немецкие Ю-87. Завязался воздушный бой. Пузаткин и стрелок штурмана полка Мамонтов завалили двух «юнкерсов». Был еще подобный воздушный бой, тогда сам Андрианов сбил истребителя.

— А как относиться к истории, когда ГСС Чечелашвили таранил на Ил-2 немецкий самолет Ю-88?

— Я не помню такого тарана. Это все «байки и штучки политотдельцев». Поймите, что воздушный таран на тяжелом штурмовике — это вещь экстранеординарная, и вся бы дивизия об этом говорила. Это, скорее всего, уже после войны журналюги решили создать новый миф. У нас в ШАД ГСС Иванников пошел на таран на Ил-2 и взорвался вместе с немцем. При всем моем огромном уважении к Чечелашвили, геройский был летчик, кавалер восьми орденов и ГСС, человек, рано ушедший из жизни, я такого тарана категорически не помню.

— Как Вы лично считаете, стоит ли сейчас поправлять «советское мифотворчество» о ВОВ? Или лучше оставить все на уровне «фронтовой правды» из мемуаров семидесятых годов?

— А что вам ответить… Если кто из еще живущих на этом свете ветеранов и пытается сказать настоящую правду, то его обязательно — или молодые недоумки или маразматики в буденовках — начинают клевать: «Клевещет! Брешет! Посягает на память!» Возьмите элементарный пример, историю с ГСС и полным кавалером трех орденов Славы Иваном Драченко. Сбили Драченко в 1943 году, попал он в плен, из которого бежал и после воевал на Ил-2 с одним глазом. Что только не писали об этой истории в советские времена… И что глаз ему звери-немцы специально вырезали за то, что он отказался стать предателем и летать у Власова. И сам Драченко в своих воспоминаниях был вынужден следовать этой «партийной версии». Спрашивается, а почему только один глаз вырезали, не два сразу? Почему не расстреляли или не повесили за отказ сотрудничать? Что это за «хирургические опыты и цацки»? После, уже в 90-е годы, писали иначе, что операцию на раненые глаза ему сделал советский пленный врач в лазарете в полтавском концлагере для военнопленных, но операция оказалась неудачной. Но это же все неправда. Немцы сами привезли взятого в плен раненого Драченко в свой офицерский госпиталь, сделали ему две уникальные пластические операции, удалили правый глаз, который было уже невозможно спасти, и вставили отличный глазной протез, и только после этого отправили в лагерь для военнопленных. Редчайший случай проявления подобной гуманности к пленному со стороны немцев, но он все-таки был. Так что скрывать?

— Но я, например, как все было на самом деле в истории с «вырезанным глазом», знаю от однополчанина Драченко по 142-му гв. ШАП летчика-штурмовика Моисея Шура.

— Но тот же летчик Шур согласится в своем интервью рассказать эту историю? Или нет? Или расскажет вам, как политотдел корпуса «делал» из Ивана Драченко в быстром темпе кавалера трех орденов Славы за четыре месяца, да по ошибке два раза наградил 2-й степенью? Ну кому такая правда сейчас нужна?.. Ведь это «мифотворчество» иногда зашкаливает. Один из наших стрелков, Виктор Б-в, как-то опубликовал часть своих военных воспоминаний. Хорошие и очень душевные воспоминания, кстати. Но там есть одна маленькая главка — «Самолет без крыльев», в которой рассказывается, как совершил посадку на свой аэродром подбитый самолет Ил-2, у которого с двух сторон были почти полностью вырваны куски плоскости из крыльев и торчали только балки лонжеронов, прикрепленные к центроплану. Мол, зенитный немецкий снаряд попал в ПТАБ под крылом, и от этого взрыва сорвало всю обшивку с крыльев. Вопреки всем правилам аэродинамики и законам всемирного тяготения такой изуродованный штурмовик, считай, что решето или «скелет» — долетел до своих. Это метла Бабы-яги или баллистическая ракета? Думай, что хочешь… Но ведь все было иначе. Там только с одной стороны вырвало большой кусок плоскости. Зачем писать — «самолет без крыльев»? В штурмовике, который вел наш летчик Колесниченко, вместо стрелка в том вылете находился кинооператор, фронтовой хроникер, который снял полностью этот эпизод. И в фильме «Неизвестная война» все можно увидеть воочию.

— Как в полку относились к немецким летчикам?

— Старые летчики отзывались о немецких «коллегах» очень уважительно, отдавая должное их умению и летному мастерству. Один раз на наш аэродром в Оппельне приземлился немец на Me-109. Открыл фонарь, поднял руки и кричал: «Гитлер капут!» Вытащили его, позвонили в комендатуру. Немец, с крестами, видно, что заслуженный, что-то лопотал, что он не хочет воевать, и далее в таком же духе, только через пять минут началась сильная снежная буря, с видимостью 10 метров, и мы подумали, что немецкий летчик просто сел на вынужденную посадку на нашем аэродроме, четко понимая, что в такую погоду он обязательно разобьется, не долетев до своих. Пообщаться с ним нам не дали, его быстро увезли в штаб дивизии.

— А с простыми немецкими военнопленными приходилось сталкиваться?

— В Германии это случалось нередко. Но особо сильной ненависти мы к ним не испытывали. Как-то ведут мимо нас колонну пленных. Конвоиры нам говорят: «Летчики! Бери любого фрица на выбор, отводи в сторону и стреляй эту собаку!» Но нам подобное предложение не понравилось. Кто-то из техсостава решил было «поучаствовать в мероприятии», но мы их остановили. Спрашиваем у начальника конвоя: «С тебя что, счет по головам не требуют?» Он только рукой махнул: «Дай бог, чтобы половину из них живыми довести!..» Но немцы ведь разные попадались. Когда мы садились на аэродром Финстервальде, это рядом с Дрезденом, то к нам прибежал цивильный немец и показал, какие места на аэродроме заминированы отступающими гитлеровцами. Многих спас.

— А какие отношения были у летчиков со стрелками, со штабными и политическими работниками, с техсоставом?

— Со стрелками мы жили, как говорится, душа в душу, отношения были панибратскими, и это правильно. Стрелки были нашими настоящими братьями, готовыми в любую секунду разделить в бою нашу общую судьбу. С техсоставом держалась определенная дистанция, соблюдалась субординация. К солдатам БАО отношение было двоякое, с одной стороны, они делали свое дело на хорошем уровне, мы ни в чем не чувствовали недостатка, но, с другой стороны, когда на каждый самолет полка приходится целая орава обслуги, один летает, а целый взвод, из которых половина лишние люди, его обхаживает, то… «Кому война, кому мать родна»… А со штабными работниками у нас было стойкое неофициальное перемирие. Они к нам относились снисходительно, понимали, что наш век на войне короток, зря к нам не цеплялись, иногда закрывали глаза на нашу выпивку после полетов. Здесь еще играло роль то, что командир полка Компанеец и начальник штаба Храпов были боевыми летчиками, лично выполняли вылеты на штурмовку и, зная на своем опыте, какой тяжкий и горький хлеб у экипажей, никому не позволяли нас трогать. Комиссаром полка был Хотылев, но он являлся «наземным политруком», летать не умел. Проводил митинги, вручал нам ордена, но кроме этого, к летчикам в душу не лез, строго соблюдая принцип: «У них своя пьянка, у нас — своя». Парторгом полка был неплохой человек, бывший секретарь Кагановического райкома партии в Москве. Штабные для нас были «аристократией», но мы, когда напьемся, часто обсуждали их «фронтовые подвиги», мол, все «тыловые нелетающие крысы» орденами до пяток обвешаны, «все в крестах», а мы, выходит, что? «Голова в кустах»? И тут начиналось…

— Кстати, об орденах. За двадцать пять боевых вылетов штурмовику полагался орден Красного Знамени, у Вас эта норма перевыполнена в два раза, а ордена БКЗ среди Ваших наград я не вижу. В ком и в чем причина, по Вашему мнению?

— Причина точно не во мне. Наградной лист на БКЗ был заполнен на меня дважды, отослан из полка наверх, да, видно, сгинул в закоулках штабных отделов нашей воздушной армии. Но меня «наградная тема» никогда особо не заботила.

— Как в полку относились к летчикам Вашей национальности?

— В нашем полку среди летчиков никогда не было никаких открытых проявлений антисемитизма. Это был интернациональный полк, где никто не смотрел на нацию, было важно только одно — как человек воюет. Я по паспорту не Петр Маркович, а Пинхус Мотелевич, и все летчики об этом знали, и никаких шуток по этому поводу не было. Никто из нас особо чужой национальностью не интересовался. Например, я погибшего лейтенанта Тамаркина так и не спросил ни разу, еврей ли он, хотя судя по фамилии — «кошерный товарищ». И в соседних полках к евреям-летчикам было хорошее отношение, я как-то поинтересовался у своего друга Миши Беленького, летчика из 143-го гв. ШАП, а как у них с этим «нацвопросом» дело обстоит, то он сказал, никаких намеков на антисемитизм. В любом полку всегда было один-два летчика-еврея и непременно пара воздушных стрелков с отчеством Абрамович или Израилевич, и отношение к ним среди летчиков было, как правило, дружественное. А сколько было таких, которые все равно скрывали, что они евреи?! У нас воздушный стрелок комполка и «по совместительству» его адъютант, так после войны и остался «в русских», но это его личное дело. А вот среди техсостава в нашем полку не было ни единого еврея, но некоторые техники между собой за «рюмкой чая» любили повыступать на тему «Мы тут кровь мешками льем, бьем немецкого гада, не щадя живота своего, а хитрые жиды в тылу мацу с маслом жрут». Я когда случайно такие речи услышал, то долго не мог успокоиться. Из 15 моих одноклассников-евреев все до единого добровольно ушли в армию еще в 1941 году, и до конца войны дожило только четверо. Оба моих брата воевали в самом пекле передовой, старший брат, трижды раненный, дошел на своем танке до Венгрии, а средний, Лазарь, пехотинец, встретил день окончания войны на госпитальной койке в Новосибирске после четвертого тяжелого ранения. Обычно махровый неприкрытый антисемитизм гнездился в больших штабах, в уютных кабинетах «у власть предержащих». Существовала норма для штурмовиков — сделал 100–120 успешных штурмовок — представляешься к Герою. Но я лично знал несколько летчиков, перекрывших этот норматив в полтора-два раза, и никто из них ГСС не получил, хотя соответствующие наградные листы посылались. Потому что фамилии у них были следующие: Версес, Гольдин, Аксенгор, Шабсай, Тереспольский и так далее. Этому никто не удивлялся… А в 1946 году и мне в высоких штабах доходчиво объяснили, «почем нынче фунт изюма».

— Что конкретно произошло?

— В сорок шестом году стояли в Вене. Летали мало, пили много. Летом мне дали отпуск на Родину. Возвращаюсь, а полка нашего нет! Находится на расформировании, кого-то определяли в бомбардировщики, кого-то направляли в другие штурмовые части, кого-то на учебу. Распределение новых назначений происходило в штабе 2-й воздушной армии. Мы по очереди заходили в кабинет, в котором заседал начальник отдела кадров армии полковник Иванов, здоровый мужик, весь увешанный боевыми орденами, хотя боевым летчиком он никогда не был. Рядом с ним находились наш комполка Компанеец и его заместитель Храпов. Передо мной зашел в кабинет офицер, и Иванов предложил ему поехать на учебу в ВВА имени Жуковского. Летчик отказался. Следующим зашел я. Комполка зачитал мою боевую характеристику. Иванов спрашивает: «Где думаете служить дальше?» Отвечаю: «Т-щ полковник, я слышал, что есть место на учебу в Академии. Я бы желал там учиться». Иванов: «А с какого такого перепоя вы, лейтенант, вдруг решили, что являетесь достойным кандидатом на учебу?» Говорю, что честно воевал и хотелось бы в мирное время продолжить военное образование. И тут полковника перекосило. Он привстал, его лицо стало красным, и, имитируя и передразнивая местечковый акцент, с театральной картавостью Иванов ехидно переспросил: «Ой, шо ви говорите? Ви таки воевали?» Компанеец с Храповым сразу вскочили со стульев: «Товарищ полковник, как вы смеете?! Это один из лучших летчиков полка!» В ответ: «Молчать! Сидеть!» И тут и меня «заело», да пошла, думаю, эта армия с такими полковниками к такой-то матери, и я сказал: «Товарищ полковник. Служить не желаю! Требую отправить меня на медкомиссию!» А на медкомиссии меня признали «ограниченно годным к летной работе». Иванов еще долго возмущался: «Я знаю, б…, ваши гешефты! Я знаю, как ты добыл справку! Ты на меня тут глазами не стреляй! Ты у меня еще на Чукотке будешь винты самолетам крутить и белым медведям глазки строить!» Он потребовал повторной комиссии. Заключение врачей было прежним. А вскоре меня демобилизовали из армии.

— С каким оружием Вы летали на штурмовку?

— Как обычно, с пистолетами. У меня был «парабеллум» в тяжелой кобуре черной кожи — пехота подарила. А Коля, стрелок, летал с пистолетом ТТ. У нас с собой еще были финки-самоделки с наборными ручками, механики их делали из плексигласа. Летали в меховых куртках, унт не было. В вылет шли без орденов и документов.

— По возвращении из вылета на свой аэродром что делали в первую очередь?

— Я после приземления всегда сразу закуривал, хотя был некурящим и весь свой табак отдавал механикам. Но после штурмовки — курил…

— Кто считался лучшим воздушным стрелком в полку?

— У нас был стрелок Мамонтов, кавалер пяти орденов, сбивший несколько немецких самолетов. Он, несомненно, по праву считался лучшим, и уже после войны получил, кажется, третий орден Славы, стал полным кавалером.

— Как складывался для Вас последний боевой вылет?

— Восьмого мая после обеда полетели бомбить переправы севернее Праги. Вернулись, выпили, пошли отдыхать. Вдруг в два часа ночи стрельба, шум вокруг.

Часовой из БАО кричит нам: «Война закончилась!!! Немцы капитулировали!» Мы бросились обнимать друг друга, целовались, плакали. Вася Андрианов схватил пистолет и, как был, в одних трусах, побежал к начпроду. «Выбил» у него бутыль чистого спирта на 2,5 литра да плюс еще наши запасы. Только в шесть утра мы легли спать. А в 9.00 прибежал рассыльный из штаба: «Первая эскадрилья на получение задания, собраться у штаба полка!» А я на ногах не стою, другие экипажи — то же самое. Меня техники с трудом засунули в кабину, и мы полетели на штурмовку. Вернулись без потерь. А на следующий день полк сел на пражский аэродром с заданием — опередить американскую авиацию. Мы по очереди барражировали над городом, а свободные от полетов гуляли по освобожденной Праге. Прилетели американцы, пытались сесть рядом, а наши командиры им в небо интересный и характерный жест показывают.

— С боевыми товарищами после увольнения из армии Вы поддерживали связь?

— Никогда не терял с ними связи. После войны я учился в Москве в транспортном экономическом институте, а мой комэск дважды Герой Советского Союза Андриянов тогда учился в ВВА. Он жил с женой и маленьким сыном в крохотной комнатке площадью 8 квадратных метров. Я часто бывал у них в гостях, мы были настоящими друзьями. И к своему героическому командиру полка Компанейцу я часто ездил в Краснодар, он относился ко мне, как к родному человеку. А в семидесятые годы проводились уже регулярные встречи однополчан в Москве и в Киеве, там я встретился со всеми остальными боевыми друзьями.

— Какой боевой вылет для Вас самый памятный?

— Двадцать шестого января сорок пятого года. Плохие погодные условия были чрезвычайно неблагоприятными для нас и фактически полностью исключали возможность применения авиации. Но тогда мы получили приказ произвести штурмовку. Пошли всей эскадрильей: Андрианов, Петров, Блинов, другие экипажи. Этот вылет я запомнил до мельчайших подробностей, так как во время взлета у моего самолета лопнуло левое колесо шасси, и штурмовик отклонился от направления движения, и только чудо спасло его от столкновения со стоящими самолетами, и взрыва не произошло. После выполнения задания посадку я производил на одно колесо, и что мне пришлось пережить в эти мгновения — не могу забыть до сих пор. А задание было следующим: произвести бомбардировку войск противника, разгружающихся на ж/д станции. По данным воздушной разведки, на станции скопилось множество железнодорожных составов. Но нам, летчикам, никто не сказал, что на этой железнодорожной станции стояли эшелоны с узниками из лагеря Освенцим. Да и кто из штаба полка мог это тогда знать… Погода в тот день была мерзопакостная, видимость 200–300 метров, весь полет проходил «вслепую», только по приборам, и когда мы пробили облака на высоте свыше 2200 метров, то увидели станцию со стоящими на путях эшелонами и вдали — многие ряды складских помещений — пакгаузов. Мы даже не предполагали, что это лагерные бараки для заключенных Освенцима. Бомбардировка штурмовой авиацией с такой большой высоты малоэффективна, и командование об этом, конечно, знало. Обычно бомбометание проводилось с пикирования, с высоты 600 метров и ниже, приборов-прицелов у нас не было, и только нос самолета и перекрестье на лобовом бронестекле заменяли прицел. Но нам было приказано произвести бомбометание с большой высоты, то есть только посеять панику. Мы выполнили это задание. А на следующий день нашей пехотой был освобожден концлагерь Освенцим, и уцелевшие узники рассказали, что немецкая охрана и прочий фашистский персонал, увидев над лагерем советские «Илы», в панике сели на машины и сбежали, так и не успев уничтожить последних узников лагеря и замести следы своих преступлений. И если это действительно так и было, то для меня этот вылет является самым важным в жизни. Если, даже косвенно, благодаря нашей штурмовке спаслись узники концлагеря, то я могу гордиться этим вылетом до самого своего последнего часа.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |