"Крошка Доррит. Книга первая" - читать интересную книгу автора (Диккенс Чарльз)

Глава XXXVI Маршалси остается сиротой

И вот настал день, когда мистер Доррит с семейством должен был навсегда покинуть Маршалси, в последний раз пройдя по исхоженным вдоль и поперек плитам тюремного двора.

Времени истекло немного, но ему срок показался слишком долгим, и он сурово выговаривал мистеру Рэггу за промедление. Он очень высокомерно держался с мистером Рэггом и даже грозил, что возьмет другого поверенного. Он советовал мистеру Рэггу забыть о том, где пока находится его клиент, а помнить свои обязанности, сэр, и выполнять их быстро и аккуратно. Он дал понять мистеру Рэггу, что ему хорошо известны все повадки адвокатов и ходатаев по делам и он не позволит водить себя за нос. Робкие заверения злополучного стряпчего, что он прилагает все усилия, встретили резкий отпор со стороны мисс Фанни; еще бы ему не прилагать всех усилий, заявила она, когда ему двадцать раз говорилось, что за деньгами остановки не будет, и вообще понимает ли он, с кем разговаривает.

Весьма круто обошелся мистер Доррит со смотрителем тюрьмы, который уже много лет занимал этот пост и с которым у него никогда не бывало недоразумений. Явившись лично поздравить мистера Доррита со счастливой переменой в его судьбе, смотритель предложил ему на остающееся время две комнаты в своем доме. Мистер Доррит поблагодарил и сказал, что подумает; но не успел смотритель уйти, как он сел и написал ему весьма язвительное письмо, в котором, подчеркнув то обстоятельство, что до сих пор ни разу не удостаивался поздравлений с его стороны (что вполне соответствовало истине, поскольку поздравлять до сих пор было не с чем), сообщал, что вынужден от своего имени и от имени своего семейства отклонить это любезное предложение, хотя высоко ценит его бескорыстность и полную свободу от каких-либо мелких житейских соображений.

Брат его выказывал так мало интереса к происшедшему, что можно было усомниться, понял ли он, что произошло; тем не менее мистер Доррит позаботился, чтобы все вызванные к нему портные, шляпочники, чулочники и башмачники сняли мерку также и с Фредерика, а старое его платье приказал отобрать и сжечь. Что касается мисс Фанни и мистера Типа, то им по части моды и щегольства никаких наставлений не требовалось; они тотчас же переехали вместе с дядей в лучшую гостиницу округи — впрочем, по отзыву мисс Фанни, эта лучшая тоже была не бог весть что — и там дожидались завершения формальностей. Мистер Тип не замедлил обзавестись кабриолетом, лошадью и грумом, и его элегантный выезд ежедневно два-три часа подряд простаивал на улице у тюремных ворот. Частенько останавливался там и небольшой, но изящный наемный экипаж парой, откуда выходила мисс Фанни, потрясая смотрительских дочерей сменой умопомрачительных шляпок.

За это время совершено было немало деловых операций. Так, например, мистеры Педдл и Пул, стряпчие из Моньюмент-Ярд, по поручению своего клиента Эдварда Доррита, эсквайра, направили мистеру Артуру Кленнэму письмо со вложением двадцати четыре фунтов девяти шиллингов и восьми пенсов, что, по расчетам упомянутого клиента, равнялось сумме его долга мистеру Кленнэму плюс проценты, считая из пяти годовых. В дополнение мистеры Педдл и Пул уполномочены были напомнить мистеру Кленнэму, что его об этой ссуде никто не просил, и довести до его сведения, что никто ее и не принял бы, будь она открыто предложена от его имени. Затем ему напоминали о необходимости озаботиться распиской установленной формы и образца и просили принять уверения в совершенном почтении. Немало деловых операций пришлось совершить и в стенах Маршалси, той самой Маршалси, которой суждено было вскоре осиротеть с отъездом того, кто столько лет был ее Отцом; сущность таких операций сводилась к удовлетворению мелких денежных просьб, поступавших от пансионеров. Эти просьбы мистер Доррит удовлетворял щедрой рукой, однако же не без некоторого стремления к официальности: сперва он в письменной форме назначал просителю час, когда тот должен был к нему явиться; затем принимал его, сидя за столом, заваленным бумагами, и сопровождал вручаемое пожертвование (он всякий раз не забывал подчеркнуть, что это не ссуда, а пожертвование) пространными поучениями, которые обычно кончались советом надолго сохранить память о нем, Отце Маршалси, своим примером доказавшем, что даже в тюрьме человек может сохранить самоуважение и уважение окружающих.

Пансионеры не испытывали зависти. Не говоря уже о том, что все они, лично и по традиции, относились с глубоким почтением к старейшему из обитателей Маршалси, случившееся подняло престиж заведения и привлекло к нему внимание газет. А может быть, кое-кто из них, порой даже безотчетно, утешал себя мыслью, что ведь и ему мог выпасть счастливый жребий и не исключено, что еще и выпадет когда-нибудь. В общем, все радовались от души. Разумеется, некоторым грустно было сознавать, что для них все осталось по-прежнему: ни свободы, ни денег; но даже и эти не питали злобы к семейству Доррит за привалившее ему счастье. Быть может, в более высоких кругах общества зависть была бы больше. Весьма вероятно, что люди среднего достатка оказались бы менее склонны к великодушию, чем эти бедняки, привыкшие перебиваться со дня на день но принципу: не сходишь к закладчику — не пообедаешь.

Ему поднесли адрес в нарядной рамке под стеклом (впрочем, этому адресу не пришлось потом украшать собой семейную резиденцию Дорритов или фигурировать в семейных архивах). В ответ он сочинил послание, где с царственным достоинством говорил, что не сомневается в искренности выраженных пансионерами чувств; и далее в общих словах снова призывал их следовать его примеру — что они безусловно охотно бы сделали, по крайней мере в части получения наследства. Послание заканчивалось приглашением на торжественный обед, который будет дан на тюремном дворе и на котором он надеется иметь честь провозгласить прощальный тост за здоровье и счастье всех, кого он здесь покидает.

Мистер Доррит не принимал личного участия в общей трапезе: она состоялась в два часа, а он теперь обедал в шесть (обед ему приносили из соседней гостиницы); но его сын благосклонно согласился занять место во главе центрального стола и очаровал всех своей непринужденной любезностью. Сам же он расхаживал среди приглашенных, отличая кое-кого своим особым вниманием, смотрел за тем, чтобы ничего не было упущено в меню и чтобы каждый получил свою порцию. Казалось, это некий феодальный барон, будучи в отменном расположении духа, потчует своих верных вассалов. Под конец обеда он поднял бокал старой мадеры за всех присутствующих и выразил надежду, что они приятно провели день и не менее приятно проведут вечер; в заключение же пожелал им всего хорошего на будущее. В ответ был провозглашен тост за его здоровье, встреченный дружными аплодисментами; он хотел было поблагодарить, но тут что-то дрогнуло в бароне, и он расплакался, словно простолюдин, у которого в груди бьется обыкновенное человеческое сердце. После этой большой победы (которую он считал поражением) он предложил выпить также «за мистера Чивери и его коллег», которые еще раньше получили от него по десять фунтов каждый и все были в сборе. Мистер Чивери, выступая с ответным тостом, изрек: «Если твоя обязанность запирать, запирай; но помни, что все мы — люди и братья, как сказал негр, закованный в кандалы». Когда с тостами было покончено, мистер Доррит соблаговолил сыграть символическую партию в кегли со следующим по старшинству обитателем Маршалси и удалился, предоставив вассалам развлекаться по собственному усмотрению.

Но все это происходило несколько раньше. А теперь настал день, когда мистер Доррит с семейством должен был навсегда покинуть Маршалси, последний раз пройдя по исхоженным вдоль и поперек плитам тюремного двора.

Отъезд был назначен на двенадцать часов дня. Задолго до этого времени все заключенные высыпали во двор, все сторожа столпились у ворот. Упомянутые должностные лица надели парадную форму, да и заключенные принарядились кто как мог. Кой-где даже были вывешены флаги, а детям повязали бантики из обрывков лент. Сам мистер Доррит в ожидании торжественной минуты держался с достоинством, но без чопорности. Больше всего его беспокоило поведение брата.

— Дорогой Фредерик, — сказал он. — Обопрись на мою руку, когда мы будем проходить по двору мимо наших друзей. Мне кажется, будет весьма уместно, если мы с тобой выйдем отсюда рука об руку, дорогой Фредерик.

— А? — откликнулся Фредерик. — Да, да, да, да.

— И потом, дорогой Фредерик, — ты уж извини, пожалуйста, но если б ты мог, не слишком насилуя себя, сделать свои манеры немножко более светскими…

— Уильям, Уильям, — сказал тот, качая головой, — уж этого ты с меня не спрашивай. Ты это умеешь, а я нет. Забыл, все забыл.

— Но, друг мой, — возразил Уильям, — вот именно поэтому и необходимо, чтоб ты теперь подтянулся. Надо понемногу вспоминать то, что ты забыл, дорогой Фредерик. Твое положение…

— А? — отозвался Фредерик.

— Твое положение, дорогой Фредерик.

— Мое? — Он оглядел себя со всех сторон, потом поднял глаза на брата, потом испустил глубокий вздох и, наконец, воскликнул: — А, ну конечно! Да, да, да, да.

— Ты достиг прекрасного положения, дорогой Фредерик. Ты достиг превосходного положения в качестве моего брата. И, зная твою природную добросовестность, дорогой Фредерик, я не сомневаюсь, что ты постараешься оказаться на высоте этого положения, быть достойным его. Не просто достойным, но достойным во всех отношениях.

— Уильям, — жалобно вздыхая, отвечал тот. — Я для тебя готов сделать все, что в моих силах. Но только сил у меня немного, ты об этом не забывай, брат. Ну чего бы, например, ты от меня хотел сегодня? Скажи, брат, скажи мне прямо, прошу тебя.

— Нет, нет, ничего, дорогой мой Фредерик. Не стоит тебе ради меня приневоливать свою добрую душу.

— Что ты, Уильям! — возразил тот. — Моя душа только радуется, если я могу сделать что-нибудь приятное тебе.

Уильям провел рукой по глазам и пробормотал тоном растроганного владыки:

— Благослови тебя бог за твою преданность, голубчик! — После чего произнес вслух: — Хорошо, дорогой Фредерик, тогда я попрошу тебя: когда мы будем выходить вместе, постарайся показать, что ты не безучастен к этому событию, что ты думаешь о нем…

— А что я должен о нем думать, подскажи мне, — смиренно попросил брат.

— Ну, дорогой Фредерик, как же тут подсказывать! Я могу только поделиться с тобой теми мыслями, которые меня самого волнуют в час расставанья с этими добрыми людьми.

— Вот, вот! — воскликнул брат. — Именно это мне и нужно.

— Видишь ли, дорогой Фредерик, меня особенно волнует одна мысль, в которой находят отражение многие чувства, но прежде всего чувство глубокого сострадания: что с ними станется без меня — вот о чем я думаю.

— Верно, верно, — сказал брат. — Да, да, да, да. И я буду думать о том же: что с ними станется без моего брата! Бедные! Что с ними станется без него!

Как только пробило двенадцать, мистеру Дорриту доложили, что карета уже у ворот, и братья под руку спустились вниз. За ними, тоже под руку, выступали Эдвард Доррит, эсквайр (в прошлом Тип), и его сестра Фанни; арьергард составляли мистер Плорниш и Мэгги, нагруженные узлами и корзинами — на них была возложена перевозка того, что стоило перевозить.

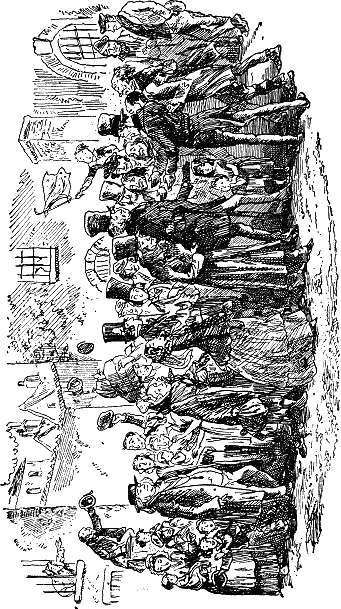

На дворе уже собралась целая толпа заключенных вместе с тюремными сторожами. Среди толпы были мистер Панкс и мистер Рэгг, пришедшие поглядеть апофеоз, который должен был завершить их труды. Среди толпы был Юный Джон, сочинявший себе новую эпитафию по случаю кончины от разрыва сердца. Среди толпы был Патриарх Кэсби, сиявший такой благостной кротостью, что наиболее восторженные из пансионеров спешили горячо пожать ему руку, а их жены и дочери ловили эту руку и целовали, нимало не сомневаясь, что он-то и есть главный виновник счастливого события. Среди толпы были и все те, кого можно было ожидать здесь встретить. Среди толпы был тот пансионер, которого постоянно мучило подозрение относительно мифической субсидии, будто бы присваиваемой смотрителем тюрьмы; он нынче в пять часов утра встал, чтобы переписать набело документ, заключавший в себе пространное и совершенно невразумительное изложение обстоятельств дела, каковой документ, будучи передан при посредстве мистера Доррита властям, должен был произвести эффект разорвавшейся бомбы и повлечь к немедленной отставке смотрителя. Среди толпы был неисправный должник, который, казалось, только о том и думал, как бы наделать долгов, но ему не меньших трудов стоило попасть в тюрьму, чем другим выбраться из нее, и его всякий раз торопились освободить с любезностями и извинениями; тогда как другой неисправный должник, его сосед — жалкий маленький замухрышка-торговец, умученный бесплодными стараниями не делать долгов, — должен был кровью изойти, покуда получит свободу, выслушав при этом немало упреков и суровых предупреждений. Среди толпы был человек, обремененный детьми и заботами, чье банкротство удивило всех; и рядом с ним другой, бездетный и с большими средствами, чье банкротство никого не удивило. Были там люди, которые завтра должны были выйти из тюрьмы, но как-то все задерживались; и были такие, которые только вчера очутились в тюрьме, однако негодовали и роптали на несправедливость судьбы больше тюремных старожилов. Были люди, готовые из низменных побуждений кланяться и лебезить перед разбогатевшим собратом и его семьей; и были другие, поступавшие точно так же, но лишь потому, что яркое солнце чужой удачи слепило им глаза, привыкшие к тюремному мраку. Были многие, на чьи шиллинги он в свое время ел и пил; но никто не пытался фамильярничать с ним теперь, пользуясь этим обстоятельством. Казалось даже, что птицы, запертые в клетке, робеют при виде той, перед которой дверца вдруг так широко распахнулась, и жмутся к прутьям, чтобы не мешать этому триумфальному шествию к свободе.

|

Медленно подвигаясь в толпе зрителей, маленькая процессия, возглавляемая обоими братьями, пересекала тюремный двор. Раздумья о том, каково придется без него этим беднягам, омрачали чело мистера Доррита, но не поглощали его внимания. Он гладил детские головки, словно сэр Роджер де Коверли[75] по дороге в церковь, он окликал по имени тех, кто скромно держался позади, он всех одарял милостивыми улыбками, и казалось, для их утешения вокруг его головы было написано золотыми буквами: «Мужайтесь, дети мои! Не падайте духом!»

Наконец троекратное «ура!» оповестило, что он вышел за ворота и что Маршалси отныне — сирота. Еще не замерли отголоски в тюремных стенах, а все семейство уже сидело в карете, и грум приготовился убрать подножку.

И только тогда мисс Фанни спохватилась.

— Господи! — воскликнула она. — А где же Эми?

Оказалось, отец думал, что она с сестрой. Сестра думала, что она «где-то здесь». Для всех как-то само собой подразумевалось, по долголетней привычке, что она там, где ей следует быть. Этот отъезд был едва ли не первым случаем в семейной жизни, когда сумели обойтись без нее.

Пока разбирались, кто что думал, мисс Фанни, которой с ее места в карете был хорошо виден узкий проход, ведущий к караульне, вдруг крикнула, вспыхнув от негодования:

— Ну, знаете ли, папа! Это уже слишком!

— Что именно, Фанни?

— Это просто неслыханно, — кипятилась она. — Просто неприлично! Поневоле захочешь умереть, даже в такой день! Сто раз я просила эту девчонку не надевать больше свое ужасное старое платье, и сто раз она мне в ответ твердила, что, пока она с вами здесь, она его не снимет — какая-то дурацкая сентиментальная чепуха и ничего больше, — но все-таки мне удалось взять с нее слово, что сегодня она наденет новое, и вот извольте, мало того что она нас позорила до последней минуты, эта девчонка, так она еще и в самую последнюю минуту решила опозорить — вон ее несут, и опять на ней это старье! И кто же несет как не ваш Кленнэм!

Обвинение подтвердилось, едва была окончена обвинительная речь. К дверце кареты подошел Кленнэм, на руках у которого безжизненно поникла маленькая фигурка.

— Ее забыли, — сказал он, и в голосе его прозвучала не только жалость, но и укор. — Я побежал за ней (мистер Чивери указал мне ее комнату) и увидел, что дверь отворена, а она, бедняжка, лежит на полу в обмороке. Видно, пошла переодеться, но почувствовала себя дурно. Может быть, это от волнения, а может быть, она просто устала. Осторожно, мисс Доррит, у нее сейчас соскользнет рука. Положите эту бедную холодную ручку поудобней.

— Благодарю за совет, сэр, — отрезала мисс Доррит, залившись слезами. — Только с вашего позволения я уж как-нибудь сама соображу, что нужно. Эми, душенька, открой глазки, посмотри на меня! Ах, Эми, Эми, мне так стыдно, так горько! Ну очнись же, моя милая сестренка! Ах, да почему же мы не едем? Папа, скажите кучеру, пусть трогает!

Грум с бесцеремонным «Па-азвольте, сэр!» оттеснил Кленнэма от дверцы, подножка щелкнула, и карета покатила прочь.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |