"Крошка Доррит. Книга первая" - читать интересную книгу автора (Диккенс Чарльз)

Глава IX Маленькая маменька

Рассвет не слишком торопился переползти через тюремную стену и заглянуть в окна Клуба; а когда это, наконец, случилось, он, к сожалению, явился не один, а с проливным дождем. Бури равноденствия свирепствовали на море, и юго-западный ветер без разбора налетал на все, что попадалось по пути, не гнушаясь даже теснотою Маршалси. С ревом врывался он на колокольню церкви св. Георгия, вертел колпаками печных труб на окрестных крышах, с маху кидался вниз, гоня на тюрьму дым со всей округи и нырял в дымоходы, грозя задушить тех немногих пансионеров, которые уже встали и разводили огонь у себя в комнате.

Артур Кленнэм не склонен был долго нежиться в постели, даже если бы эта постель находилась в более покойном месте, где ему не пришлось бы слушать, как выгребают вчерашнюю золу, раскладывают огонь под клубным котлом, наполняют водой эту спартанскую чашу пансионеров, подметают и посыпают опилками пол — словом, готовятся к наступающему дню. Почти не отдохнув за ночь, он все же от души порадовался, что эта ночь миновала, и едва рассвело настолько, что можно было различить окружающие предметы, поспешил одеться и выйти, и еще добрых два часа мерил шагами двор в ожидании, когда откроются ворота.

Расстояние между тюремными стенами было так невелико, а тучи неслись над ними с такой неистовой быстротой, что, глядя на этот узкий просвет бурного неба, Артур испытывал нечто похожее на приступ морской болезни. Ветер гнал наискось потоки дождя, заливая до черноты стену дома, где Артур провел вчерашний вечер; но с подветренной стороны оставалась маленькая полоска сухой земли; по ней и расхаживал Артур взад и вперед, среди обрывков бумаги и всякого сметья, пучков соломы, лужиц, натекших от колодца, и вчерашних кухонных отбросов. Жизнь представала здесь в самом своем неприглядном виде.

Появление той, ради кого он стремился сюда, могло бы скрасить эту неприглядность; но знакомой маленькой фигурки нигде не было видно. Быть может, она проскользнула из двери в дверь у него за спиной, когда он шагал в противоположную сторону. Для ее брата час был слишком ранний; не требовалось долгого знакомства с ним, чтобы заключить, что он едва ли спешит по утрам покинуть свое ложе, каким бы жалким это ложе ни было; и потому, расхаживая вдоль стены, Артур Кленнэм думал о начатых им расследованиях не столько в настоящем, сколько в будущем времени.

Наконец дверь караульни повернулась на петлях и тюремный сторож, расчесывая гребенкой спутавшиеся за ночь волосы, выразил готовность выпустить на волю случайного узника. С радостным чувством освобождения Артур прошел через караульню и очутился в том самом наружном дворике, где накануне состоялось его знакомство с Дорритом-братом.

Навстречу уже тянулась вереница потрепанных личностей, в которых нетрудно было угадать поставщиков, посредников и посыльных тюремного населения. Некоторые успели вымокнуть под дождем, дожидаясь, когда откроются ворота; другие, сумев точнее рассчитать время, только сейчас подходили с покупками — хлебом, молоком, разным бакалейным товаром в отсыревших серых бумажных кульках, маслом, яйцами и тому подобное. Диковинное зрелище являли собой эти бедняки на побегушках у бедноты, неимущие прислужники неимущих хозяев. Таких поношенных сюртуков и панталон, таких старомодных, допотопных, потрепанных платьев и шалей, таких продавленных шляп и шляпок, таких башмаков, зонтиков и тростей не встретишь и в ветошном ряду. Одетые в обноски с чужого плеча, все эти люди были словно составлены и сшиты из лоскутков чужих существований и ничего своего нельзя было усмотреть в их обличье. Ходили и двигались они по-особому, как существа некоей особой породы. У них всегда был такой вид, словно они торопятся прошмыгнуть незамеченными за угол, где находится закладная лавка. Если случалось кому-нибудь из них кашлянуть, то это был кашель человека, привыкшего дрогнуть на ветру или переминаться перед захлопнутой дверью, дожидаясь ответа на прошение, написанное водянистыми чернилами и способное вызвать в получателе лишь чувство недоумения и досады. Если они смотрели на незнакомого человека, то смотрели голодным, испытующим взглядом, точно прикидывая, нельзя ли вытянуть у него денег, и достаточно ли он сердоболен, чтобы расщедриться на сколько-нибудь приличную сумму. Закоренелое нищенство втягивало им голову в плечи, сгибало их трясущиеся колени, застегивало, закалывало, подвязывало, подштопывало их одежду, обтрепывало края петель, лезло наружу грязными обрывками тесемок, винным перегаром дышало изо рта.

Заметив Артура Кленнэма, в нерешительности медлившего у ворот, один из этих людей подошел к нему и предложил свои услуги; и тут только у Артура явилась мысль, не поговорить ли еще раз с Крошкой Доррит до ухода. Вероятно, ее смятение уже улеглось и она будет чувствовать себя свободнее. Он взглянул на неопределенную личность, стоявшую перед ним с двумя копчеными селедками в руке и с хлебцем и сапожной щеткой под мышкой, и спросил, нет ли поблизости места, где можно выпить чашку кофе. Личность радостно закивала в ответ и повела Артура в кофейню, находившуюся в двух шагах от тюрьмы.

— Не знаете ли вы мисс Доррит? — спросил новый клиент.

Личность знала двух мисс Доррит: одна родилась в тюрьме… Вот, вот, эта самая. Ах, эта самая? Ну, как же, личность знает ее много лет. А есть еще другая мисс Доррит, так та живет у своего дяди в том же доме, что и личность.

Последнее сведение заставило клиента изменить сложившийся у него было план — дождаться в кофейне, пока личность не даст ему знать, что Крошка Доррит вышла из ворот. Вместо того он поручил личности передать ей конфиденциально, что вчерашний гость ее отца хотел бы сказать ей несколько слов на квартире у ее дяди; расспросил, как найти упомянутую квартиру (оказалось, что это совсем близко); снарядил своего посланного в путь, дав ему полкроны, а затем, наспех проглотив чашку кофе, отправился по указанному адресу.

В доме, где квартировал кларнетист, жильцов было очень много — судя по тому, что дверной косяк был утыкан ручками звонков, как церковный орган клапанами. Пока Артур мешкал перед дверью, стараясь отгадать, который же тут клапан кларнета, из одного окна вылетел волан[22] и упал ему на шляпу. Он поднял голову и увидел в первом этаже окно, до половины закрытое ставнем, на котором было выведено краской: «АКАДЕМИЯ КРИППЛЗА», и чуть пониже: «ВЕЧЕРНИЕ КЛАССЫ», а из-за ставня выглядывала бледная рожица мальчугана, державшего в одной руке кусок хлеба с маслом, а в другой — ракетку для игры в волан. Артур вернул волан владельцу, что нетрудно было сделать, так как окно находилось на уровне человеческого роста, и заодно попросил ответа на интересовавший его вопрос.

— Доррит? — переспросил мальчуган с бледной рожицей (это был не кто иной, как мистер Крипплз-младший). —

Парадная дверь была густо исписана карандашом — как видно, ученики мистера Крипплза пользовались ею вместо тетради. Особенно часто повторялись надписи «Старый хрыч Доррит» и «Дик-Грязнуха», что свидетельствовало о склонности учеников мистера Крипплза к выпадам личного характера. На все эти умозаключения у Артура вполне хватило времени до того, как дверь, наконец, отворилась. Отворил ее сам старик.

— А-а, — сказал он, лишь после некоторого усилия припомнив Артура. — Вам, стало быть, пришлось заночевать там?

— Да, мистер Доррит. А сейчас я попросил вашу племянницу прийти сюда: мне нужно поговорить с нею.

— А-а! — сказал он, поразмыслив. — Так, чтобы мой брат не слышал? Это правильно. Не угодно ли подняться ко мне и там подождать?

— Благодарю вас.

Старик повернулся, с той же медлительностью, с какой он обдумывал каждое свое или чужое слово, и по узкой лестнице повел Артура в верхний этаж. Дом был старый, тесный, весь пропитанный зловонием. Лестничные окошечки выходили на задворки других таких же зловонных домов, из окон которых протянулись веревки и жерди и на них болталось неприглядное тряпье — словно обитатели забрасывали тут удочки в надежде поймать что-нибудь из белья, но ловилась все такая дрянь, что не стоило даже труда отцеплять ее. В убогой мансарде окнами во двор стоял колченогий стол, а на нем два прибора и остатки завтрака, состоявшего из кофе и поджаренного хлеба — все в большом беспорядке, словно брошенное впопыхах. У стены виднелась кровать, на день превращавшаяся в диван; это превращение, по-видимому, было совершено только что и в такой спешке, что одеяла как бы перекипали через край, не давая закрыться крышке.

В мансарде никого не оказалось. Старик после некоторого размышления пробормотал, что Фанни, видно, убежала, и сунулся было за ней в соседнюю комнату. Но как только он попытался отворить дверь, ее тотчас же захлопнули с криком: «Нельзя, дурень!», при этом мелькнули спущенные чулки и фланелевые нижние юбки, и Кленнэм сделал вывод, что племянница кларнетиста еще н дезабилье. Дядя же никаких выводов не сделал, а попросту отошел, шаркая ногами, от двери, уселся на свое место и машинально принялся греть у огня руки — хотя в комнате вовсе не было холодно. Мало-помалу это обстоятельство дошло до его сознания; он отнял руки от огня, потянулся к каминной полке и достал футляр с кларнетом.

— Что вы думаете о моем брате, сэр? — спросил он гостя.

— Меня очень порадовало, — ответил Артур растерявшись, так как думал в эту минуту не столько о его брате, сколько о нем самом, — меня очень порадовало, что он бодр и здоров.

— У-гу! — пробормотал старик. — Да, да, да, да, да!

Артур смотрел на него с любопытством, недоумевая, зачем ему вдруг понадобился кларнет. И в самом деле кларнет ему вовсе не был нужен. По прошествии некоторого времени он разобрал, что это не фунтик с табаком (который тоже лежал на каминной полке), положил футляр на место, взял фунтик и угостился понюшкой табаку. Нюхал табак он так же, как и делал все остальное — медлительно, робко и неуверенно, но все же какая-то тень удовольствия вдруг заиграла в глубоких старческих морщинах, окружавших углы его губ и глаз.

— А Эми, мистер Кленнэм? Что вы думаете об Эми?

— Я глубоко тронут всем тем, что я видел и что я узнал о ней, мистер Доррит.

— Мой брат совсем пропал бы без Эми, — сказал старик. — Мы все без нее пропали бы. Хорошая она девочка, Эми. Всегда помнит свой долг.

В этих одобрительных словах Артуру почудился тот же оттенок равнодушия, который накануне уловил он в тоне отца Эми и который вызвал в нем глубокий внутренний протест и возмущение. Не то чтобы они скупились на похвалы или не замечали того, что девушка для них делала; но по своей душевной лени они принимали ее заботы как нечто привычное и естественное — так же, как принимали все прочее в жизни. Казалось, хотя перед глазами у них было достаточно примеров для сравнения, они не видели никакой разницы между нею и другими, в том числе и собою; ее положение в семье представлялось им чем-то неотъемлемо ей присущим, как ее имя или возраст. Казалось, они вовсе не смотрели на нее как на существо, сумевшее подняться над атмосферой тюрьмы, но, напротив, считали, что она частица этой атмосферы, что она именно то, чем ей положено быть, и ничего больше.

Старик, позабыв о госте, вернулся к своему недоконченному завтраку, но только что он стал жевать размоченный в кофе гренок, как третий звонок слева возвестил о новом посетителе. «Вот это Эми», — сказал дядя и пошел отворять племяннице дверь; а гость смотрел на пустое кресло, словно по-прежнему видел перед собой старика — так ярко запечатлелись в его мозгу эти грязные руки, это лицо, в морщины которого въелась копоть, это дряхлое, сгорбленное тело.

Эми вошла в комнату вслед за дядей, в обычном своем простеньком платье, с обычным робким и застенчивым выражением лица. Только губы были слегка приоткрыты, как будто сердце у нее билось сильнее обычного.

— Тут мистер Кленнэм, Эми, — сказал дядя, — он тебя дожидается.

— Я взял на себя смелость послать вам записку.

— Я ее получила, сэр.

— Вы сегодня не идете к моей матери? Как видно, нет, потому что в это время вы уже обычно бываете там.

— Сегодня нет, сэр. Сегодня я там не нужна.

— Позвольте мне проводить вас туда, куда вы направляетесь. Я бы тогда поговорил с вами дорогой, не задерживая вас и не злоупотребляя гостеприимством вашего дядюшки.

Она явно смутилась, но ответила: «Как вам угодно». Он сделал вид, что никак не найдет свою трость, давая ей время привести в порядок кровать, ответить сестре, нетерпеливо стучавшей в стену, шепнуть какие-то ласковые слова дяде. Затем трость нашлась, и Кленнэм, пропустив Эми вперед, стал вместе с нею спускаться по лестнице; а дядюшка стоял на площадке у своей двери и, по всей вероятности, позабыл об их существовании прежде, чем они добрались до нижнего этажа.

Зрелище гостя, выходящего от Дика-Грязнухи, до такой степени поразило учеников Крипплза, собиравшихся в это время на занятия, что они уставились на него во все глаза, бросив даже колотить друг друга ранцами и учебниками, что составляло их обычную утреннюю разминку. Сперва они ограничились безмолвным созерцанием чуда; но как только таинственный посетитель отошел на безопасное для них расстояние, вслед ему полетел град камней и насмешек, сопровождаемых вызывающими плясками; одним словом, трубка мира была зарыта с таким неукоснительным соблюдением дикарского ритуала, что, будь мистер Крипплз раскрашенным в цвета войны пождем племени Крипплаваров, это сделало бы честь его наставническому искусству.

Под эти напутственные возгласы мистер Артур Кленнэм предложил руку Крошке Доррит и Крошка Доррит оперлась на его руку. «Пойдемте через Железный мост,[23] — предложил он. — Там мы будем дальше от уличного шума». Крошка Доррит ответила: «Как вам угодно», и затем отважилась попросить своего спутника «не оби-жаться» на учеников мистера Крипплза, в вечерних классах которого она сама приобрела все свои скромные познания. Артур горячо заверил ее, что прощает учеников мистера Крипплза от всей души. Таким образом, Крипплз, сам того не зная, способствовал их более близкому знакомству и сделал это лучше, чем мог бы сделать даже Красавец Нэш,[24] если бы они жили в те золотые времена и если бы он нарочно приехал для этого из Бата в своей карете шестерней.

По-прежнему дул ветер и на улицах было мокро и грязно, но дождь ни разу не настиг их, покуда они шли к Железному мосту. Маленькая спутница Артура казалась ему совсем юной, и он порой ловил себя на том, что мысленно — если не вслух — разговаривает с ней как с ребенком. Может быть, он со своей стороны казался ей стариком.

— Я только что узнала, сэр, что вам пришлось провести ночь в тюрьме. Как это неприятно!

Но он возразил, что это совершенные пустяки. Его отлично устроили на ночь.

— Да, да! — живо подхватила она. — Говорят, в кофейне превосходные постели.

Он почувствовал, что кофейня Маршалси в ее глазах — роскошный отель, славой которого она дорожит и гордится.

— Там только очень дорого, — продолжала Крошка Доррит. — Но мне отец говорил, что там можно великолепно пообедать. И даже с вином, — робко добавила она.

— А вы бывали там?

— Нет, что вы! Я только захожу иногда на кухню за кипятком.

В ее годы все еще испытывать благоговейный восторг перед роскошью такого заведения, как тюремная кофейня!

— Вчера я спрашивал вас, как вы познакомились с моей матерью, — сказал Артур. — Вы когда-нибудь слышали ее фамилию прежде, до того, как попали к ней в дом?

— Нет, сэр.

— А ваш отец — не показалась ли ему эта фамилия знакомой?

— Нет, сэр.

На мгновение он поймал ее взгляд (она тотчас же испуганно опустила глаза), и в этом взгляде было написано такое изумление, что он счел необходимым добавить:

— Мне трудно сейчас объяснить причины, побуждающие меня задавать эти вопросы, но, во всяком случае, уверяю вас, тут нет ни малейшего повода для какого-нибудь беспокойства или опасения с вашей стороны. Скорее напротив. Так вы думаете, ваш отец никогда, ни в какую пору своей жизни не слыхал фамилии Кленнэм?

— Нет, сэр.

По звуку ее голоса он догадался, что она снова глядит на него, полуоткрыв губы от волнения; и он замолчал, устремив глаза вперед, не желая смущать ее дальнейшими расспросами.

Так они вышли на Железный мост, где после уличной суеты было пусто, как в поле. Непогода усиливалась, бурными порывами налетал ветер, сдувал воду с поверхности луж на мостовой и тротуарах и дождем брызг рассыпал ее над рекой. Тучи бешено неслись по свинцово-серому небу; туман и дым стлались им вдогонку; и река мчала в ту же сторону свои суровые темные воды. Казалось, из всех божьих созданий Крошка Доррит — самое маленькое, тихое и слабое.

— Позвольте мне нанять для вас экипаж, — сказал Кленнэм, едва удержавшись, чтобы не добавить «бедное дитя».

Она поспешила отказаться, уверяя, что ей все равно, дождь на дворе или солнце: она привыкла выходить в любую погоду. Он это знал и сам, и сердце его дрогнуло от жалости, когда он представил себе, как эта маленькая фигурка бредет вечером по темным, сырым, кишащим всяким людом улицам, пробираясь к своему убогому пристанищу.

— Вы вчера так участливо говорили со мной, сэр, и, как я узнала потом, столько великодушия выказали моему отцу, что я не могла не отозваться на вашу записку, хотя бы для того, чтобы сказать, как я вам благодарна — тем более, что мне очень хотелось попросить вас… — голос ее задрожал и осекся, слезы набежали на глаза, но не потекли.

— Просить — о чем же?

— Будьте снисходительны к моему отцу, сэр. Не судите его так, как судят тех, кто живет на воле. Он уже столько лет в Маршалси! Я не знаю, каков он был до того, как попал туда, но наверно, он во многом изменился за это время.

— Могу вас заверить, что я далек от каких-либо жестоких или несправедливых мыслей о нем.

— Это вовсе не значит, что ему есть чего стыдиться, — сказала она с внезапной ноткой гордости, как видно испугавшись, не показалось ли собеседнику, будто она отступается от отца. — Или что я должна стыдиться за него. Его только нужно понять. Нужно только помнить о том, как у него сложилась жизнь. Все, что вы слышали от него, — чистая правда. Все именно так и есть, как он вам рассказывал. Его очень уважают в Маршалси. Каждый, кто попадает туда, за честь считает с ним познакомиться. Его обществом дорожат больше, чем чьим бы то ни было. Даже смотритель не пользуется таким авторитетом.

Если гордость может быть простительной, то вдвойне простительна была гордость Крошки Доррит, выхваляющей заслуги своего отца.

— Про него часто говорят, что у него манеры настоящего джентльмена, так что даже смотреть приятно. Я ни у кого в Маршалси не видела таких манер — да, впрочем, все признают, что другим у нас далеко до него. Потому ему и делают подарки, а не только из сочувствия к его нужде. А что он терпит нужду, бедненький, так разве он в этом виноват? Четверть века прожив в тюрьме, трудно разбогатеть.

Сколько любви в каждом ее слове, сколько сострадания в ее сдерживаемых слезах, сколько величия в ее нежной душе, как ярок тот подлинный свет, что ложным сиянием окружает голову ее отца!

— Если я скрываю, где мы с отцом живем, то вовсе не потому, что стыжусь его. Сохрани бог! Я не вижу причин стыдиться и самой тюрьмы. Напрасно думать, будто туда попадают только дурные люди. Я знаю очень много хороших, честных, трудолюбивых людей, которые очутились там по несчастью. И с каким сочувствием почти все они относятся друг к другу! Было бы попросту неблагодарно с моей стороны забыть о том, сколько мирных, беззаботных часов провела я в тюремных стенах; о том, какой чудесный друг нашелся у меня там в мои детские годы и как он любил меня и баловал; о том, что там я училась, там трудилась, там засыпала по вечерам спокойным сном. Только трусливое и бессердечное существо могло бы, помня все это, не питать хотя бы небольшой привязанности к этим стенам.

Излив таким образом переполнявшие ее чувства, она доверчиво подняла глаза на своего нового друга и скромно добавила:

— Я не собиралась говорить так много, да и вообще мне до сих пор никогда не случалось вести подобные разговоры — кроме одного раза. Но мне кажется, так будет лучше. Я вчера высказала сожаление, сэр, что вы выследили, где я живу. Сегодня я уже меньше жалею об этом — даже совсем не жалею, вот только, если я очень путано говорила и вы — и вы меня не поняли. Этого я больше всего боюсь.

Он горячо и искренне заверил, что она может этого не бояться, и стал перед нею, стараясь сколько можно загородить ее от ветра и начавшегося дождя.

— Теперь, — сказал он, — вы, надеюсь, позволите мне задать еще кое-какие вопросы, касающиеся вашего отца. У него много кредиторов?

— Да, очень много.

— Я имею в виду кредиторов, которые держат его в тюрьме.

— Да, да, очень много.

— Можете ли вы сказать мне (если нет, не беспокойтесь, я добуду эти сведения другим путем) — можете ли вы сказать, кто из них наиболее влиятельный?

Крошка Доррит подумала с минуту, затем ответила, что в детстве ей часто приходилось слышать фамилию мистера Тита Полипа, о котором говорили как о человеке весьма могущественном. Он был какой-то важный чиновник, член совета по управлению или опеке над кем-то или чем-то. Жил он, помнится, на Гровенор-сквер[25] или где-то поблизости, и занимал высокий, очень высокий пост в Министерстве Волокиты. Казалось, она с юных лет была так подавлена мыслью о могуществе этого грозного мистера Тита Полипа из Министерства Волокиты, живущего на Гровенор-сквер или где-то поблизости, что один звук его имени и сейчас повергал ее в трепет.

«Попробую повидать этого мистера Тита Полипа, — решил про себя Артур, — это не помешает».

Но Крошка Доррит словно перехватила его мысль.

— Ах! — воскликнула она, качая головой с отчаянием, притупившимся от времени. — Сколько людей пыталось уже освободить моего отца из тюрьмы! Увы, это безнадежно.

Она даже позабыла свою робость, честно стремясь предостеречь его от бесплодных попыток поднять со дна затонувшие обломки крушения; но ее взгляд, устремленный на него, ее кроткое лицо, хрупкая фигурка в плохоньком платье, и ветер и дождь — все это лишь укрепило его желание помочь ей.

— Но пусть бы даже его освободили — хоть я знаю, что этого не может быть, — продолжала она, — куда бы он пошел, где и как стал бы жить? Я часто думаю, что сейчас такая перемена в его судьбе сослужила бы ему плохую службу. Быть может, на воле к нему относились бы хуже, чем относятся здесь. Быть может, его не щадили бы так, как здесь щадят. Быть может, жизнь на воле оказалась бы теперь не по нем.

Тут в первый раз она не смогла удержать слез, и ее худенькие ручки, в которых так спорилась работа, судорожно сжались.

— А как бы он огорчился, узнав, что я понемножку тружусь ради заработка, и Фанни тоже. Он ведь так тревожится о нас, сознавая беспомощность своего положения. Он такой добрый, такой хороший отец!

Артур помолчал, ожидая, когда уляжется эта вспышка горя. Ждать пришлось недолго. Крошка Доррит не привыкла много думать о себе и не привыкла беспокоить других своими печалями. Он лишь успел обежать взглядом нагромождение крыщ и труб, над которым клубились тяжелые облака дыма, и лес мачт на реке, и лес колоколен на берегу, чьи очертания смешивались во мгле непогоды — и когда он вновь повернулся к ней, это была снова та тихая и спокойная Крошка Доррит, которую он привык видеть за шитьем в комнате своей матери.

— Вы были бы рады, если б вашего брата выпустили из тюрьмы?

— О сэр, я была бы счастлива!

— Ну что ж, может быть, с ним будет не так трудно. Вчера в разговоре вы упомянули о каком-то друге.

Крошка Доррит назвала фамилию этого друга: Плорниш.

А где он живет, Плорниш? В Подворье Кровоточащего Сердца. Он простой каменщик, поторопилась объяснить Крошка Доррит, как бы для того, чтобы Артур не строил себе иллюзий относительно общественного положения Плорниша. Он живет в крайнем доме Подворья Кровоточащего Сердца, там над дверью есть дощечка с его именем.

Артур записал адрес и дал Крошке Доррит свой. Больше ему пока не о чем было с ней говорить, но, расставаясь, он хотел быть уверенным, что она готова положиться на него, и услышать от нее что-нибудь в подтверждение этого.

— Ну вот, — сказал он, пряча записную книжку в карман. — А теперь я провожу вас обратно — ведь вам нужно вернуться, правда?

— Да, сэр, я сейчас прямо домой!

— Я провожу вас обратно, — слово «домой» резало ему слух, — и на прощанье попрошу вас считать, что отныне у вас есть еще один друг. Я не люблю пышных фраз и больше ничего не скажу.

— Больше ничего и не надо говорить, сэр. Вы очень добры ко мне, и я вам верю.

Они пошли обратно по грязным, неприглядным улицам, мимо жалких нищенских лавчонок, пробираясь в пестрой толпе разносчиков и торговок, которыми всегда кишат кварталы бедноты. Не на чем было тут отдохнуть хотя бы одному из пяти человеческих чувств. Но для Кленнэма, бережно ведшего под руку свою легкую, тоненькую спутницу, это не было обыкновенное путешествие под дождем, по уличной грязи и в уличном шуме. Казалась ли она ему девочкой, а он ей — стариком; оставались ли они тайной друг для друга, идя навстречу предначертанному переплетению своих судеб, — не в этом дело. Он думал о том, что она родилась и выросла среди подобных жизненных картин и поныне продолжает робко существовать в этом мире, таком привычном ей и в то же время таком чуждом; о том, как рано ей пришлось изведать неприглядные тяготы жизни и как она еще невинна; об ее постоянной заботливости к другим; об ее юных годах и детском облике.

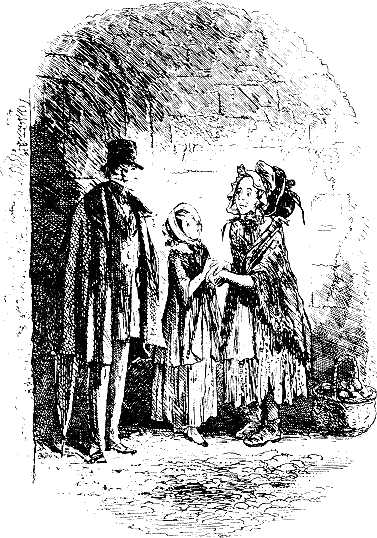

Только что они свернули на Хай-стрит, где помещалась тюрьма, как чей-то голос закричал сзади: «Маменька, маменька!» Крошка Доррит оглянулась, и в ту же минуту какая-то странная фигура с корзиной в руке налетела на них впопыхах (все с тем же криком «маменька»), споткнулась, упала и рассыпала в грязь картофель из корзины.

— Ах, Мэгги, — сказала Крошка Доррит, — ну что ты за неловкое дитя!

Как видно, Мэгги не ушиблась, потому что она тотчас же вскочила и принялась подбирать картофель, в чем ей помогли и Крошка Доррит и Артур Кленнэм. Мэгги подобрала больше грязи, чем картофелин; но в конце концов все было собрано и уложено в корзину. После этого Мэгги вытерла шалью свое измазанное лицо и представила его взгляду Кленнэма в качестве образца чистоты.

Это была женщина лет двадцати восьми, с большой головой, с большим лицом, с большими руками и ногами, с большими глазами и совершенно без волос. Глаза, светлые, почти белесые, смотрели как-то неестественно неподвижно, как будто зрачки их были почти нечувствительны к свету. Выражение лица казалось напряженно внимательным, как бывает у слепых; но она не была слепа, так как один глаз у нее видел довольно сносно. Ее нельзя было назвать безобразной, хотя спасала ее только улыбка — добродушная улыбка, привлекательная, но в то же время жалкая, должно быть, от того, что она никогда не сходила с лица. Отсутствие волос на голове должен был скрыть огромный белый чепец с густой оборкой, которая так топорщилась во все стороны, что старенькая черная шляпка не могла удержаться на голове и, свалившись, висела у Мэгги за плечами наподобие того, как носят своих детей цыганки. Чтобы определить, из чего состоит ее убогое одеяние, понадобился бы консилиум старьевщиков; неопытному же глазу оно больше всего напоминало пучок водорослей, в которых кое-где запутались огромные чайные листья. Ее шаль особенно сильно смахивала на чайный лист, долго мокнувший в кипятке. Артур Кленнэм посмотрел на Крошку Доррит взглядом, в котором ясно читался вопрос: «Кто это?». Крошка Доррит, не отнимая у Мэгги своей руки, которую та любовно гладила, ответила вслух (они в это время стояли к подворотне, куда закатилась большая часть картофелин).

— Это Мэгги, сэр.

— Мэгги, сэр, — повторила, точно эхо, представляемая особа. — Маменька!

— Она — внучка… — продолжала Крошка Доррит.

— Внучка, — повторила Мэгги.

— …моей старой няни, которая давно умерла. Мэгги, сколько тебе лет?

— Десять, маменька, — сказала Мэгги.

— Если б вы знали, сэр, какая она добрая, — сказала Крошка Доррит с невыразимой нежностью.

— Какая

— А какая умница, — продолжала Крошка Доррит. — Она справляется с любыми поручениями. — Мэгги засмеялась. — И надежна, как Английский банк.[26] — Мэгги засмеялась. — Она сама зарабатывает себе на хлеб. Сама, сэр! — сказала Крошка Доррит с гордостью, слегка понизив голос. — Честное слово.

|

— Расскажите мне ее историю, — попросил Кленнэм.

— Подумай только, Мэгги! — воскликнула Крошка Доррит и, взяв ее большие руки в свои, захлопала ими в ладоши. — Джентльмен, который объехал чуть не весь свет, интересуется твоей историей!

—

— Это она меня так называет, — смущенно пояснила Крошка Доррит, — она ко мне очень привязана. Ее бабушка не всегда была ласкова с ней — верно, Мэгги?

Мэгги затрясла головой, сложила левую руку трубочкой, сделала вид, что пьет, и сказала: «Джин!» Потом прибила воображаемого ребенка и добавила: «Метла и кочерга!»

— Когда Мэгги было десять лет, сэр, она перенесла тяжелую горячку, — сказала Крошка Доррит, следя за выражением ее лица, — и с тех пор она не становится старше.

— Десять лет, — утвердительно кивнула головой Мэгги. — До чего ж там славно, в больнице! Вот уж где хорошо, так хорошо! Прямо как в раю.

— Ей никогда прежде не приходилось жить спокойно, — сказала Крошка Доррит, оглянувшись на Артура и понизив голос, — вот она и не может забыть эту больницу.

— Какие там постельки! — не унималась Мэгги. — Какой лимонад! Какие апельсины! А бульон какой, а вино! А курятина какая! Век бы не уходила оттуда!

— Вот Мэгги и оставалась там сколько можно было, — продолжала Крошка Доррит тоном, предназначенным для ушей Мэгги, словно рассказывая детскую сказку, — а когда уж больше нельзя было там оставаться, она оттуда вышла. Но с тех пор ей лет не прибавляется, так и осталось десять на всю жизнь…

— На всю жизнь, — повторила Мэгги.

— А кроме того, она тогда очень ослабела, так ослабела, что, если, например, ей случалось засмеяться, она никак не могла перестать, и это было очень нехорошо…

(Мэгги сразу нахмурилась.)

— Бабушка не знала, что с ней делать, и оттого была с ней очень строга. Но прошло несколько лет, и Мэгги захотелось исправиться; она очень старалась, и мало-помалу послушанием и прилежанием добилась того, что ей уже разрешили уходить и возвращаться когда угодно, и она стала сама зарабатывать себе на хлеб и теперь зарабатывает достаточно, чтобы ни от кого не зависеть. Вот, — сказала Крошка Доррит, снова ударяя одной ее ладонью о другую, — вот вам и вся история Мэгги, которую она сама может подтвердить!

Но Артуру Кленнэму нетрудно было угадать, что осталось недосказанным в этой истории — даже если бы он не слышал слова «маменька», даже если бы не видел ласкового поглаживания хрупкой маленькой руки большой шершавой ладонью; даже если бы от его глаз укрылись слезы, выступившие на выпученных глазах; даже если бы до его ушей не долетело короткое всхлипыванье, оборвавшее нелепый смех. И сколько не вспоминал он потом эту темную подворотню, исхлестанную дождем и ветром, эту корзинку залепленного грязью картофеля, дожидавшегося, чтобы его снова вываляли в грязи, все это никогда не казалось ему таким обыденным и неприглядным, как оно было на самом деле. Никогда, никогда!

Они были уже почти у цели, когда произошла эта встреча, и теперь, выйдя из подворотни, хотели было направиться прямо к воротам тюрьмы. Но им пришлось остановиться по дороге у бакалейной лавки в угоду Мэгги, непременно желавшей выказать перед ними свои познания. Она с грехом пополам умела читать и довольно бойко разбиралась в жирных цифрах, проставленных на ярлыках с обозначением цен. Ей даже удалось, храбро выпутываясь из ошибок, одолеть афишки, на которых настойчивые человеколюбивые увещания: «Пробуйте нашу Леденцовую Смесь, Пробуйте нашу Семейную Ваксу, Пробуйте наш Ароматный Черный Чай „Померанцевый букет“, Лучший из Существующих Сортов Цветочного Чая» — перемешивались с не менее настойчивыми призывами остерегаться подделок и подражаний. И, видя, как лицо Крошки Доррит розовеет от удовольствия при каждой новой удаче Мэгги, Артур Кленнэм готов был без конца изучать свод премудростей бакалейной витрины, состязаясь в упорстве с дождем и ветром.

Наконец они все же очутились в наружном дворике тюрьмы, и там он распрощался с Крошкой Доррит. Никогда еще не казалась она ему такой крошечной, как в ту минуту, когда входила в ворота вместе с Мэгги — маленькая маменька и ее большое дитя.

Дверца отворилась, пташка, выросшая в неволе, покорно впорхнула в свою клетку, и дверца затворилась снова; Артур проводил ее глазами и пошел домой.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |