"Деревянное царство (с рисунками И. Латинского)" - читать интересную книгу автора (Алмазов Борис Александрович)

Глава седьмая Деревянного рукомесла мастеры

Дед не угомонился, он и дома всё рассказывал, что поле его осушили. Да всё себя ладонями хлопал, да всё охал и радовался. Хорошо бы один день, а то и второй, и третий… Собирался пойти поглядеть, как там работают. Всё в окно смотрел да головой сокрушённо мотал, потому что за окном мела такая метель, какую только в кино показывают: света белого не видно. Ни о каких лыжах, ни о каких лесных прогулках и речи быть не могло!

Плохо было Петьке. Не привык он к деревенской жизни. Спать ложились вечером рано. Часов в девять. Закрывали ставни, гасили свет, и всё погружалось в такую тьму, словно избу опустили в бассейн с тушью. Петька, дома не ложившийся раньше двенадцати, страдал и ворочался в темноте. В голову ему лезла всякая чепуха. Страшные ночные звуки наполняли избу. То мышь заскребётся. То вдруг покажется, что ходики стали так тикать, что дом сейчас раскатится по брёвнышку. То дед заворочается на печке, двинет локтем в стену. То в диване, на котором спал Петька, запоют пружины… Невозможно уснуть.

Зато утром Петька мучительно просыпался в пять часов. Собственно, специально его никто не поднимал, валяйся хоть до обеда. Но в пять утра котёнок по имени Лазер, потому что лазал где не надо, забирался в кухонный стол и начинал громыхать посудой. И если стол бывал заперт, принимался скрести дверь и мяукать. Вслед за ним начинал лаять на дворе дурашливый, хитрый и весёлый пёс Лайнер. «Дворянин! Лайнер!» — называл его дед за беспородность и неудержимую страсть лаять просто так — для развития голосовых связок. За Лайнером вступал в хор петух Коля, он кукарекал подряд не менее двенадцати раз.

— Ну, — говорила шёпотом бабушка Настя, — Коля проснулся — день белый начался. Надоть вставать — за труды приниматься. — Она сильно возражала против тех диковинных имён, что дал дед коту и собаке, и звала петуха ласково — Коля, хотя дед собирался назвать его Оратор, потому что петух всё время что-то втолковывал курам.

Бабка вставала, убирала постель с сундука, на котором спала. Начинала греметь вёдрами, плескать водой — собиралась доить корову. На некоторое время становилось тихо. Проснувшийся Петька задрёмывал опять. Но не надолго: просыпался дед. Он резко садился на печи и стукал головой в потолок.

— Ах, чтоб ты прокисла! — крякал он, потирая шишку на лбу. Шишке этой было уже много лет, потому что дед колотился в потолок ежедневно. Постанывая и напевая, он слезал с печи и начинал внушать котёнку, что нужно не попрошайничать, а работать — мышей ловить, тогда не надо будет по шкафам лазать. После того как дед полностью тратил на котёнка запас нотаций, он напоследок называл его империалистом и экспроприатором.

— Воды небось не хочешь, Муссолиня несчастная?

Но котёнок начинал пить.

— Господи! — удивлялся дед. — Совсем голодная животная! Настя! Где молоко-то?

Потом дед, подвывая, мылся в сенях ледяной водой. Помывшись, он шёл в боковушку, где у него стоял токарный станок, и начинал работать.

«Не слышны в саду даже шорохи!» — начинало пиликать радио. — Московское время — шесть часов. С добрым утром, товарищи!»

Петька готов был зарыдать от такого доброго утра. И всё-таки он засыпал. И просыпался — теперь уже окончательно — оттого, что бабка ласково говорила:

— Петяша! Ну-ко блинка горяченького.

— Куда ты ему, неумытому! — говорил дед, сидевший у самовара за чаем.

— Так ведь пока горячий — вкусный!

— Пущай встаёт, за стол садится.

— Да пусть ещё понежится! — говорила бабка, гладя Петьку по голове лёгкой костистой рукой. — Пускай полежит — какие его годы. Ещё наломается…

— Я в его годы в Питер дрова пилить ходил. Мне уж ползаработка платили. Да что в Питер! Пётра! Сколь тебе годов?

— Тринадцать.

— О! — хмыкал дед. — Да я в эту пору за мужика остался. И пахал, и сеял: отца-то на германскую войну забрали. А ты говоришь — какие его года! Самые мущинские года и есть! Не в годах дело. Вставай, Пётра! Кто рано встаёт — тому бог даёт!

Петька вставал. Шёл в холодные сени, двумя пальцами промывал глаза, мочил мыло и усиленно тёр полотенцем сухое лицо.

— Красавец ты мой! Весь в отца! — говорила восторженно бабка, садясь напротив него и следя, как мальчишка нехотя заталкивает в себя разваристую пшённую кашу.

— Мятёт? — спрашивал дед сам себя после завтрака. — Мятёт! — сокрушённо вздыхал он. — Никак на поле не сходить. Айда, Пётра, матрёшек точить! А то от безделья руки отсохнут.

Берёт Петька книжку, идёт с дедом. Но читать ему не приходится, потому что дед работает и всё время разговаривает, да и потом, интересно смотреть, как он работает. В сарайчике за стенкой стоит старый трофейный мотоцикл, от заднего колеса ремень перекинут через вал токарного станка. Мотоцикл работает — патрон у токарного станка крутится.

— Хороший станок! — говорит дед. — Ты не гляди, что он мичуринский, сборный. Он не хуже, как на Путиловском заводе, крутится.

Дед вставляет в патрон круглое полешко, включает станок и берёт в руки резец. Сначала из-под резца летят щепки, а потом стружки и наконец — тоненькая кудрявая ленточка. Смотрит Петька, а вместо полешка крутится уже половинка матрёшки, или шляпка от грибка, или чашка без ручки, миска деревянная.

— Земля у нас хорошая, но мало её: всё в болоте. Иной раз цельное лето вода с полей не сходит. Вот все мужики и знали какое-либо рукомесло. Вон в Глинянке — двадцать пять вёрст отсюда — гончары. В Никольском — печники, в Петербург ездили печки класть! В Сухановке кирпичи делали, изразцы. А вот в Староверовке — плотники! Деревянного рукомесла мастеры. Они в Париже павильон ставили, так весь Париж на выставку смотреть приходил и на то, как они работают, дивился. Четырёхэтажный дом десять человек за три дня подняли. Ну, конечно, матерьял готовый был…

Летит стружка, тарахтит за стеною мотор, и смотрит Петька, как из корявого полена словно вылупляется заготовка для весёлой матрёшки. Между делом научился уже Петька отличать жёлтую сосновую дощечку от сахарно-белой еловой. А для ложек дед припасал и мочил в корыте осиновые чурки — баклуши. Для особо тонких поделок хранились липовые и вишнёвые чурбаны.

— Каждое дерево свою нацию имеет, — говаривал дед. — Вот как, к примеру, сосна и ель: и то и это — хвойные, а жизнь у них разная. Вроде бы и похожи, а всё своё. Так и люди. Скажем, поляки и русские: и те и другие — славяне, а всё ж различие есть. Братья, а всё ж другие. Да, — говорил дед, задумавшись и отложив резец, — вот на войне каких я только народов не повидал… Не в этом дело!.. — вздыхал дед и снова брался за резец.

— А в чём?

— Ай?

— А в чём дело?

— А в том, какой ты сам. Коли сам хороший, так и память о тебе хорошая, и жить тебе легко.

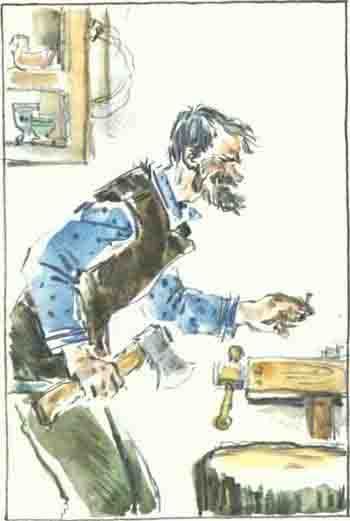

Дед останавливает станок. Наверное, стоять устал. Но руки его — большие, в старых шрамах, разляпанные в пальцах и удивительно ловкие — покоя не знают. Вот он взял баклушу. Закрепил в специальный станочек и точными движениями вырезает ложку.

— Вот, к примеру, жили рядом с нами эти самые староверы. Ни мы к ним, ни они к нам. Бывало, и не разговаривают, ежели на ярмонке встретимся. Между собой дружные, здоровые все. Одно слово — богатыри! Не пьют, не курят и с мужиками не здоровкаются. И так спокон веку.

Смотрит Петька, как в мосластых дедовских руках рождается хрупкая тонкая ложечка. Вот уж и черенок появился, и рыбка на черенке. Чудеса да и только!

— А в четырнадцатом году отца у меня убили на войне. Нас у матери шестеро, я старший! Годов мне тринадцать — пошёл работу искать. Прихожу в Староверовку. «Нет ли какой работы?» — «Ты, — говорят, — чей?» — «Сирота, — говорю, — прошлым месяцем на отца бумага пришла. Нужно сестёр кормить». Помолчали. Бороды свои потискали (они, вишь ты, бород никогда не брили, леригия им не позволяла) да и говорят: «Работы нет, а дело дадим» — и взяли меня в артель. И прошёл я такую науку, что до сих пор…

|

Дед загорячился, схватил свой особый, отточенный до маслянистого блеска на лезвии топор.

— Станови спичку!

— Чего?

— Давай ставь спичку! Втыкай в колоду!

Петька торопливо воткнул в мягкое изрубленное дерево спичку.

— Мотри!

Дед взял топор обеими руками и вдруг, крякнув, обрушил его вниз. Лезвие раскололо спичку на две ровные половинки.

— Видал? — горячился дед, отирая мгновенно вспотевший лоб. — А ведь я плотницкий-то топор последний раз в руки брал двадцать годов назад: мост чинили. А ведь я уж старик, мне семьдесят пять. А вишь ты, помню староверовску науку. Вот какие мастера были.

— Дедушка, а чего их так странно называли — староверы?

— А? Да это из-за леригии ихней. И в бога они по-своему веровали. Двумя пальцами крестились. Церквей не признавали… Говорят, их при Петре Первом в остроги сажали да в Сибирь ссылали. Вот они сюда, в наши болота, прятаться и пришли. А у нас тут места глухие. Целый город спрятать можно. Их никакая власть сыскать не могла. Сказывали, — заговорил дед шёпотом, — они бунтовщиков за границу через болото переводили. Там ведь, за болотом, другое государство считалось. Эх! — вздохнул дед и горестно почесал в затылке резцом. — Через это государство, через этих капиталистов сколько они, бедные, муки приняли! А как революция случилась, они к ней всей душой. Я ведь с ними вместе в гражданскую-то воевал. Не казал я тебе будёновку? В сундуке храню. Шесть годов в ней за Советскую власть кровь проливал. И староверы с нами совместно кайзеровские войска отбивали, интервентов, значит… А как Советская Республика организовалась, границу новую провели, хлоп, а они обратно под буржуями, за границей, значит! Обратно вне закона. Теперь-то их мало что раскольниками — и вовсе большевиками заругали.

И никому никакой дороги ни к образованию, ни к благополучию! Во как!

Только в сороковом году Красная Армия их освободила. Они наладились было сразу школу строить — хлоп война! И всё прахом. Эх! — вздохнул дед горестно. — Жалко мне их, спасу нет… Такая судьба у них злосчастная…

Так за разговорами и пролетел день. Не успел оглянуться Петька, как настало воскресенье и приехала Катя, которая училась в школе-интернате в райцентре.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |