"Кант" - читать интересную книгу автора (Гулыга Арсений Владимирович)

Глава пятая. Истина, добро и красота

В конце 80-х годов в философских воззрениях Канта происходит новый перелом. Оставаясь в целом на позициях критицизма, он уточняет (а порой решительно меняет) свои воззрения на ряд существенных для него проблем. В первую очередь это затрагивает проблему метафизики. В «Критике чистого разума» вопрос остался открытым. С одной стороны, Кант убедительно показал, что метафизика как теоретическая дисциплина невозможна. С другой – он декларировал программу создания новой метафизики как науки о сверхчувственных вещах – боге и бессмертии души. Любовь Канта к метафизике была слишком пылкой и длительной, чтобы разрыв произошел моментально и безболезненно.

В 1788 году стало известно, что Берлинская академия намеревается объявить конкурс на лучшее сочинение по теме «Какие действительные успехи сделала метафизика со времени Лейбница и Вольфа». Через несколько лет премией была увенчана работа старого вольфианца Шваба, утверждавшего, что никаких успехов метафизика не сделала, да в этом и нет необходимости.

Кант в конкурсе не участвовал, хотя трижды принимался за работу. Сохранившаяся рукопись красноречиво свидетельствует о его нынешнем отношении к метафизике. Кант настаивает на том, что за пределами чувственногоопыта не может быть никакого теоретического познания. Чтобы придать понятию объективность, нужно подвести под него какое-либо созерцание. Поэтому теоретически мы не можем ничего узнать ни о боге, ни о свободе, ни о нашей душе (отделенной от тела). «Практически мы сами создали себе эти предметы», мы верим в них и ведем себя соответствующим образом. Метафизика сверхчувственного возможна только с «практически-догматической» точки зрения. А метафизику природы Кант представляет себе лишь как разработку понятийного аппарата естественных наук. Метафизика есть критика, поправка к здравому смыслу, и ничего более, – можно прочитать в черновиках.

За два года до того, как заговорили о берлинском конкурсе, он выпустил работу «Метафизические начала естествознания». Если в «Критике чистого разума», набрасывая структуру своей будущей философии природы, Кант разделил ее на рациональную физику и рациональную психологию, то теперь природу души он не считает объектом научного познания. «В любом частном учении о природе можно найти науки в собственном смысле лишь столько, сколько имеется в ней математики». Душа не экстенсивная величина, описание душевных явлений не естествознание. Последнее имеет дело только с телами.

Изменение тела – движение; последнее и является предметом метафизического учения о природе. Перед Кантом встает вопрос о том, что можно узнать о движении априорно, доопытно с помощью одних чистых понятий. В соответствии с четырьмя видами категорий Кант рассматривает движение с точки зрения его количества, качества, отношения и модальности. Так возникает идея четырех наук о движении – «форономии», где изучается проблема перемещения в пространстве, «динамики», рассматривающей движущие силы, «механики» – учения о взаимодействии движущихся тел и «феноменологии», применяющей к проблеме движения категории модальности (то есть возможности, действительности и необходимости). В кантовской философии естествознания современного читателя может привлечь идея относительности движения и покоя, отрицание физической реальности пустого пространства.

Перейдя на позиции критической философии, Кант не забывал об увлечениях молодости, о своей «первой любви» – естествознании. Он продолжал читать курсы физической географии и теоретической жизни. Сохранял интерес к астрономии и небесной механике: написал две статьи на эту тему («О вулканах на Луне» и «Нечто о влиянии Луны на погоду»), а в 1791 году поручил своему ученику Гензихену сделать извлечения из «Всеобщей истории и теории неба», которые с примечаниями, составленными по его указанию, увидели свет в виде приложения к книге английского астронома В. Гершеля «О строении неба». (В конце 90-х годов вышло еще пять изданий космогонической гипотезы Канта.)

Философ принимал посильное участие и в практической реализации научных открытий. С именем Канта связано сооружение в Кенигсберге первого громоотвода. История тянулась нескончаемо долго. Еще в 1774 году после того, как была отремонтирована разрушенная молнией Габербергская церковь, магистрат обратился в университет за советом, как избежать повторения беды. Вопрос передали на рассмотрение профессору физики Ройшу, с тем, чтобы он привлек компетентного специалиста – философа. Ройш выбрал Канта и вручил ему на отзыв свои соображения. Кант их одобрил. «То немногое, на что мне хотелось бы обратить внимание, – писал он Ройшу, – состоит в следующем: отводное устройство должно предназначаться лишь для того, чтобы убирать с металлического покрытия башни материю стихии, а не для того, чтобы извлекать ее из грозовых облаков. Поэтому его надлежит изготовить без заострения и прикрепить к штанге и медным листам наверху».

Дело о громоотводе обрастало бумагами, но вперед не двигалось. В результате молния снова ударила в башню. Отцы города снова обратились к ученым. Ройш написал новую докладную записку, от которой Кант был просто в восторге: «Это самое лучшее, что мне когда-либо в подобном роде приходилось читать как по подробному изложению, так и краткости, обоснованности и четкости».

Но магистрат не мог сразу решиться на нововведение. Был привлечен консультант из Гамбурга. Он внес свои дополнения к проекту Ройша («только затем, чтобы обращение к нему не выглядело совершенно излишним», – комментировал Кант). На факультет поступил новый запрос магистрата относительно предложений гамбургского консультанта. Долго дебатировали проблему заземления: делать ли его в грунте или вывести в соседний водоем. Приготовления продолжались десять лет. Только в 1784 году Габербергская церковь получила наконец свой штырь на крышу.

Менее успешной оказалась попытка внедрить на прусских фабриках новый тип ткацких машин. Иоганн Бэттигер создал станок более простой, чем существующие, но превышающий производительность труда в три раза. Провели испытания, результаты отправили в Берлин с просьбой наградить изобретателя, но столичные чиновники ответили, что достигнутый эффект невозможен. Кант пытался помочь изобретателю частным путем. Он обратился к знакомому берлинскому коммерсанту с письмом, в котором сулил миллионные барыши, «подъем промышленности, а с ним и благосостояние, за которым обычно следует более высокий образ мышления». И опять ответ из Берлина был отрицательным. А в Англии в это время внедрялись куда более совершенные машины!

Главные интересы Канта лежали в собственно философской сфере. Когда для него выяснилась несостоятельность попытки заново построить разрушенное им здание умозрительной метафизики, он стал искать новые пути создания философской системы. Ибо в философии он ценил прежде всего систематичность я сам был великим систематиком.

«Иные полагают, – читаем в черновиках, – что система относится только к изложению, но она принадлежит к объекту познания и мышлению... Иные полагают, что создают системы, но у них возникают лишь агрегаты. Для последних нужна лишь манера; система требует метода... Исторические знания можно приобрести без системы, до известной степени также и математические, но философские без .системы никогда. Контур целого должен предшествовать частям».

Общие контуры учения сложились у него давно. Но системы пока еще не было. Конечно, обе первые «Критики» связаны определенным образом, в них развита одна и та же концепция. Но достигнутое единство между теоретическим и практическим разумом представлялось ему недостаточным. Не хватало какого-то важного опосредующего звена.

Система философии возникла у Канта лишь после того, как он обнаружил между природой и свободой своеобразный «третий мир» – мир красоты. Когда Кант создавал «Критику чистого разума», он считал, что эстетические проблемы невозможно осмыслить с общезначимых позиций. Принципы красоты носят эмпирический характер и, следовательно, не могут служить для установления всеобщих законов. Термином «эстетика» он обозначал тогда учение о чувственности, об идеальности пространства и времени. Но вот в 1787 году в письмах появляются упоминания о работе над «Критикой вкуса», а в конце года Кант сообщает Рейнгольду об открытии нового всеобщего принципа духовной деятельности, а именно «чувства удовольствия и неудовольствия». Теперь философская система Канта обретает более четкие контуры.

Он видит ее состоящей из трех частей в соответствии с тремя способностями человеческой психики: познавательной, оценочной («чувство удовольствия») и волевой («способность желания»). В «Критике чистого разума» и «Критике практического разума» изложены первая и третья составные части философской системы – теоретическая и практическая. Вторую, центральную Кант пока называет телеологией – учением о целесообразности. Затем телеология уступит свое место эстетике – учению о красоте. Задуманное произведение Кант намеревался окончить к весне 1788 года. Но работа опять затянулась. Потребовалось еще две весны и два лета, прежде чем рукопись ушла в типографию. Трактат получил название «Критика способности суждения».

Термин «способность суждения» нам знаком. В «Критике чистого разума» этим термином обозначалась одна из интуитивных познавательных способностей. Если рассудок устанавливает правила, то способность суждения дает уменье пользоваться этими правилами в каждом отдельном случае; фактически это ум, смекалка. Судье, скажем, мало знать законы; если он их формально применяет, то может получиться «верно, да скверно», судить надо с умом, учитывая все обстоятельства дела. В фольклоре зафиксирован образ простофили, который действует стандартно, а поэтому постоянно попадает впросак. Кант сказал бы, что у простака не хватает

Теперь Кант размышляет над другим видом интуиции, который называет

Традиционная вольфианская телеология рассуждала о мудрости творца, целесообразно устроившего мир. Кант подходит к проблеме иначе. Целесообразность может быть без разумного целеполагания, наличие четкого взаимодействия, радующего глаз, не говорит еще о том, что кто-то умышленно создал это взаимодействие. Телеология для Канта не финализм, не подтверждение божественного миропорядка. В «Критике чистого разума» подобные вещи были отвергнуты раз и навсегда как ложные, отвлекающие от научного познания: вместо того чтобы открывать причины явлений, финалист ссылается на недоступные исследованию решения высшей мудрости.

Финализм – поле, на котором диалектика упражняется в остроумии, трудно сказать, кому здесь принадлежит приоритет. «Бог сотворил людей, дабы они были нам пищей». Такую тираду Вольтер вложил в уста мудрой блохи. А Кант предлагал на дело смотреть иначе: бытовые паразиты – побуждение к чистоте, которая, в свою очередь, предназначена для сохранения здоровья. Такого рода телеология вызывала лишь насмешки.

Телеология для Канта – принцип рассмотрения предмета, в первую очередь живого организма, где все целесообразно, то есть каждая часть необходимым образом связана с другой. Как будто некий интеллект устроил все это, задавшись определенной целью. В 1788 году Кант обнаружил в деятельности человека сферу, где результаты также представляют собой нечто органическое. Это искусство.

В журнале «Немецкий Меркурий» появилась статья Канта «О применении телеологических принципов в философии». Возникла она по полемическому поводу. Не успел Кант дать зарок не ввязываться в споры, как тут же нарушил его и ответил на критический выпад со стороны Георга Форстера, молодого, но уже прославившего себя натуралиста. Литературную известность Форстеру принесло описание кругосветного путешествия капитана Кука, в экспедиции которого ему довелось участвовать. В статье Канта о человеческих расах Форстер увидел посягательство философа на сферу естествознания. Кант утверждал: в опыте мы только тогда находим искомое, когда знаем, что нам искать. Форстер за чистый опыт, без принуждения, против того, чтобы на вещи смотреть через философские очки. В ответе Форстеру Кант уточнил свою мысль: «в чисто эмпирическом блуждании без руководящего принципа, в соответствии с которым следовало бы искать, никогда нельзя найти что-либо целесообразное». Что касается вопроса о расах, то Форстер признавал лишь две разновидности человеческого рода – белых и негров и отделял их друг от друга генетически, то есть считал, что Африка произвела своих людей, а Евразия – своих. Кант полагал, что существует по меньшей мере четыре расы, единые по своему происхождению. В статье против Форстера Кант сопоставлял природу с искусством. Там и здесь нужно видеть живое, органическое целое. Единый подход к живой природе и художественному творчеству на основе принципа целесообразности – одна из основных идей «Критики способности суждения». Это было новое слово в эстетике. До Канта сопоставляли природу с искусством, но каковы были результаты подобного сопоставления? Француз Робине, увлеченный идеей живого организма как особой системы, иронизировал: произведения искусства не растут; их создают по частям, каждая часть уже готова, когда ее присоединяют к другим частям; произведения искусства но производят себе подобных; еще никогда не приходилось наблюдать, чтобы какой-нибудь дом произвел другой дом.

Все это, конечно, верно, но Кант подметил и нечто другое: «При виде произведения изящного искусства надо сознавать, что это искусство, а не природа; но тем не менее целесообразность в форме этого произведения должна казаться столь свободной от всякой принудительности произвольных правил, как если бы оно было продуктом одной только природы».

Открытие Канта поразило умы современников. Гёте, не оценивший «Критики чистого разума», был в восторге от «Критики способности суждения». Это открытие сыграло двоякую роль в истории культуры. Прежде всего здесь была поставлена проблема художественного творчества. Робине, безусловно, был прав, утверждая, что организм появляется на свет сразу как нечто целое, а произведение искусства рождается по частям – одна часть уже готова, другие существуют только в замысле художника. Но окончательный результат живет как организм. Тут недопустимо произвольное вмешательство. Феномен красоты гибнет от неумелой руки, нарушающей созданную художником гармонию, «целесообразность».

Во времена Канта трудно было оценить другую сторону дела – эстетически осмысленный подход к природе, которому философ придавал огромное значение. «Я утверждаю, что питать непосредственный интерес к красоте природы (а не только обладать вкусом, чтобы судить о ней) всегда есть признак доброй души». Этот интерес к красоте природы интеллектуален, нас радует не только форма предмета природы, а сам факт его существования. Причем Кант предупреждал: «Грядущие века все больше будут удаляться от природы». В те времена было еще совершенно неясно, что это значит. Лишь в наши дни взгляд Канта на окружающую среду как на гармоническое, художественное целое приобрел мировоззренческое значение. Природа – своего рода произведение искусства. Как нельзя вторгаться в жизнь художественного организма, так нельзя нарушать гармонию природы, сложившееся в ней целесообразное равновесие.

Телеология Канта – это не теология, но и не естествознание: с ее помощью философ не отыскивает бога в природе, но и не открывает законов, ею управляющих, в центре его рассмотрения по-прежнему человек. Только человек может ставить перед собой сознательные цели, в результате возникает мир культуры. Телеология Канта перерастает в теорию культуры.

Среди черновиков Канта (относящихся к середине 80-х годов) находится любопытный фрагмент, озаглавленный «Характер человеческого рода». Философ ставит вопросы и отвечает на них. «Каково природное назначение человека? Высшая культура. Какое состояние делает это возможным? Гражданское общество. Какие рычаги? Необщительность и соперничество. Труд».

Кант рассматривает два типа культуры – «культуру умения» и «культуру воспитания». Первая необходима для достижения целей, но ее недостаточно для их выбора, только вторая освобождает волю от «деспотизма вожделений», от прикованности к вещам. Культура в широком смысле слова охватывает все, что противостоит природе, что сотворено людьми, но она безразлична к судьбе человека. Она порождает антагонизмы и движется вперед их силой; неравенство – ее механизм; одни держат в угнетении других, оставляя на долю большинства тяжелый труд и скудные удовольствия. Кант чутко фиксирует ситуацию «отчуждения»; не пользуясь этим термином, он показывает противоречивое влияние частной собственности и разделения труда на судьбу общества. Здесь и прогресс и деградация. Этот внешний, «технический» тип культуры Кант называет также цивилизацией. Ему он противопоставляет более узкую сферу, которую называет «культурой воспитания», сферу безусловной моральности. Развиваются обе сферы, но культура явно отстает от цивилизации. Кант не теряет надежды, что первая все же когда-нибудь догонит вторую. Иначе беда.

Культура по своей структуре органична, человек в ней выступает не только как средство, но и как цель. Здесь проявляет себя принцип «субъективной целесообразности», индикатором которого служит «чувство удовольствия и неудовольствия». Этот кантовский термин сегодня представляется неудачным: перед глазами современного читателя маячит фрейдистский «принцип удовольствия», олицетворяющий животную жажду наслаждения. Кант имел в виду другое. Удовольствие удовольствию рознь. Кант различает патологическое и моральное удовольствие. Последнее для него равнозначно понятию культуры. Другими словами, чувство «удовольствия и неудовольствия» означает, выражаясь современным языком, ценностную эмоцию. На этом чувстве, на этой эмоции основана эстетическая способность суждения (художественная интуиция), создающая искусство в качестве среднего члена между свободой и природой.

«Субъективная целесообразность» – принцип эстетики, а не телеологии, последняя (даже в кантовском понимании) опирается на объективную целесообразность, совершенство предмета. Объективная целесообразность связана с удовольствием лишь косвенным образом. Конечно, приятно увидеть осуществление любого разумного намерения. Но одно дело чужое, «объективное» намерение (неизвестной нам силы, создавшей природу), а другое наше, «субъективное», человеческое намерение, которое лежит в основе творческой культуры.

В ходе работы над «Критикой способности суждения» Кант все более сужал сферу телеологии, лишал ее самостоятельной роли, ее функции как центрального звена системы переходили к эстетике. Телеология у Канта фиксирует специфику предмета и границы его познания: объективная целесообразность налицо, но суть ее непостижима, незачем строить здесь иллюзорные гипотезы. Телеология в этом плане аналогична теоретическому разуму, который с неизбежностью наталкивается на противоречия, пытаясь проникнуть в сущность вещей самих по себе. И телеология, и теоретический разум выполняют регулятивную функцию. Конститутивную (то есть конструктивную) роль разум играет в области поведения человека, нравственности. В области познания конститутивную функцию осуществляет рассудок. В сфере «способности суждения» конститутивна эстетическая оценка, родственная телеологической и в то же время противоположная ей.

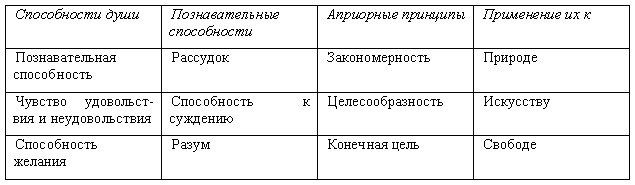

Кант пришел к постановке эстетических проблем, отправляясь не от размышлений над природой искусства, а от стремления довести до полноты свою философскую систему. Полученный результат схематически выглядел следующим образом:

|

На схеме философская система Канта представлена в ее окончательном виде. Способности суждения отведено промежуточное место между рассудком и разумом. И сам Кант недвусмысленно говорит о критике способности суждения как средстве, «связующем обе части философии в одно целое». Так озаглавлен соответствующий раздел введения к третьей «Критике». Кант пришел к своеобразному преодолению дуализма науки и нравственности путем апелляции к художественным потенциям человека. Формула философской системы Канта – истина, добро и красота, взятые в их единстве, замкнутые на человеке, его культурном творчестве, которое направляет художественная интуиция.

Кант видит в эстетике «пропедевтику всякой философии». Это значит, что систематическое изучение философии следует начинать с теории красоты, тогда полнее раскроется добро и истина. Знакомство с третьей «Критикой» должно предшествовать чтению первых двух.

Обратимся теперь к самой эстетике Канта. Его предшественники – англичане Шефтсбери и Хатчесон подчеркнули специфичность эстетического, его несводимость ни к знанию, ни к морали. Кант отстаивает этот тезис. Но рядом выдвигает антитезис: именно эстетическое есть средний член между истиной и добром, именно здесь встречаются и сливаются воедино теория и практика.

Само эстетическое не монолит. У него две ипостаси, два лица. Одно обращено преимущественно к знанию – прекрасное, другое преимущественно к морали – возвышенное. Кантовский анализ основных эстетических категорий ограничивается рассмотрением прекрасного и возвышенного (о комическом он рассуждает вскользь, трагического вообще не касается). И это тоже показательно: Канта интересует не столько эстетика как таковая, сколько ее опосредующая роль; прекрасного и возвышенного ему вполне достаточно для решения вставшей перед ним задачи.

Аналитика прекрасного строится в соответствии с известной нам классификацией суждений по четырем признакам – качеству, количеству, отношению, модальности. Первая дефиниция звучит односторонне: прекрасно то, что нравится, не вызывая интереса. Оценка приятного возникает в ощущении и связана с интересом. Доброе мы оцениваем при помощи понятий, благоволение к нему также связано с интересом. Оценка красоты свободна от интереса чувств и разума. Канту надо развеять рационалистические и утилитаристские построения, поэтому он столь категоричен в формулировках. Взятые в их односторонности, они лежат в основе многих формалистических теорий искусства. На них преимущественно обращают свое внимание и критики Канта.

Но уже вторая дефиниция прекрасного намечает болев широкий подход к проблеме. Речь идет о количественной характеристике эстетического суждения. Здесь выдвигается требование всеобщности суждения вкуса. «Прекрасно то, что всем нравится без посредства понятия». Но если нет понятия, то откуда всеобщность? Ведь чувство индивидуально, оно лежит в основе наслаждения я на всеобщность не претендует. Оказывается, удовольствие от прекрасного производно от «свободной игры» познавательных способностей – воображения и рассудка; отсюда «субъективная всеобщность» красоты.

Несколько лет назад грузинский философ А. Бочоришвили обратил внимание на то, что в русском переводе «Критики способности суждения» имеется ошибка, сбивающая с толку. В русском тексте стоит: «Вкус есть способность судить... на основании удовольствия. Предмет такого удовольствия называется прекрасным». На самом деле у Канта здесь речь идет не об «удовольствии» (Lust), а о благожелательной оценке, симпатии (Wohlgefallen). Для Канта различие этих терминов имеет принципиальное значение. Что предшествует чему, так ставится им вопрос: удовольствие оценке или наоборот. Решение этой задачи, по его словам, «ключ к критике вкуса».

Если первично удовольствие, то проблема всеобщности снимается: удовольствие нельзя передать другому. «Ничто не может быть сообщено всем, кроме познания». Понятий в нашем распоряжении здесь нет. Зато мы располагаем неким «душевным состоянием», которое можно соотнести с «познанием вообще». Это состояние «свободной игры познавательных способностей». В результате «без наличия определенного понятия» благодаря свободной игре воображения и рассудка возникает благожелательная оценка, которая предшествует чувству удовольствия, порождает его и придает эстетическому суждению всеобщий характер.

Здесь перед нами действительно «ключ» проблемы, одно из замечательных открытий Канта. Он открыл опосредованный характер восприятия прекрасного. До него считалось (а многие продолжают думать так и теперь), что красота дается человеку непосредственно при помощи чувств. Достаточно просто быть чутким к красоте, обладать эстетическим чувством. Между тем, само «эстетическое чувство» – сложная интеллектуальная способность. Еще древние заметили, что возможна сверхчувственная красота. Чтобы насладиться красотой предмета, надо уметь оценить его достоинства. Иногда это происходит «сразу», а иногда требует времени и интеллектуальных усилий. Чем сложнее предмет, тем сложнее, тем специфичнее его эстетическая оценка. Научная красота только для специалиста. Чтобы понять красоту математической формулы, нужно обладать художественной культурой, но прежде всего – знать математику. Всеобщность эстетического суждения состоит не в непосредственной общедоступности, а в «сообщаемости», в том, что, затратив силы и время, любой человек может до него добраться. Кстати, и сама художественная культура не всегда дается от рождения, чаще воспитывается.

Достойно внимания и понятие «свободная игра», которое Кант решительнее, чем кто-либо другой до него, ввел в эстетику и которому суждено было занять в ней одно из центральных мест. Любая игра «поощряет чувство здоровья», повышает «всю жизнедеятельность», освежает «душевную организацию». Игра непринужденна. Игра развивает общительность и воображение, без которого невозможно познание.

А как мы сегодня смотрим на проблему игры? Бодрствующий живой организм не может находиться в пассивном состоянии. Когда его активность не направлена на воспроизводство жизни, она обращена на самое себя. Это и есть игра, – деятельность как таковая, без постороннего результата, но по определенным правилам. Игра содержит в себе противоречие: играющий все время пребывает в двух сферах – условной и действительной. Уменье играть заключается в овладении двуплановостью поведения. В искусстве – та же двуплановость. При самой правдоподобной картине действительности зритель (или читатель) ни на секунду не забывает, что перед ним все же условный мир. Когда человек теряет из виду один из планов искусства, он оказывается вне сферы его действия. Наслаждение искусством – соучастие в игре. Кант проник в самую суть проблемы.

Еще ближе к познанию придвигает нас третье определение прекрасного: «Красота – это форма целесообразности предмета, поскольку она воспринимается в нем без представления о цели». Здесь особенно важны сопутствующие этому определению оговорки. Кант наряду с «чистой» красотой вводит понятие красоты «сопутствующей». Пример первой – цветы, пример второй – красота человека, здания и т. д. Сопутствующая красота предполагает «понятие цели, которое определяет, чем должна быть вещь». Это уже антитезис.

Может быть, «сопутствующая» красота представляет собой нечто менее ценное, низшую ступень прекрасного? Скорее наоборот. Оказывается, только в сфере «сопутствующей» красоты реализуется эстетический идеал. Нельзя представить себе идеал красивых цветов. Идеал красоты, по Канту, состоит в «выражении нравственного». А один из заключительных выводов эстетики Канта гласит: «Прекрасное есть символ нравственно доброго». Так мы оказываемся в сфере поведения человека.

Далее Кант вовлекает нас в сферу знания. Причем речь идет о самом низшем – эмпирическом знании. Помимо идеала красоты, Кант устанавливает «идею нормы» – своего рода идеальное воплощение внешнего облика. Норма красоты – средняя величина для данного класса явления. Вы хотите увидеть силуэт красивого мужчины, возьмите тысячу изображений, наложите их друг на друга, наиболее затемненная часть может служить эталоном. Его можно и просто вычислить, найдя средние показатели размеров тех или иных частей тела. И хотя Кант оговаривается, что нет необходимости прибегать к реальным обмерам, что можно вполне положиться на динамическую силу воображения, он все же остается в пределах механического понимания проблемы. За что неоднократно и справедливо подвергался критике. (Он учел ее и в одной из поздних работ внес уточнение: средней меры недостаточно, «для красоты требуется нечто характерное».) Нас в данном контексте интересует другое: логика рассуждений Канта через проблему человека привела его эстетику в еще более тесное соприкосновение с познанием.

Что касается четвертого определения прекрасного – «прекрасно то, что познается без посредства понятия как предмет необходимого благоволения», – то здесь мы не узнаем ничего принципиально нового. Суждение вкуса обязательно для всех. Почему? Условие необходимости, которую предполагает суждение вкуса, есть идея «общего чувства», базирующегося на известной уже нам «свободной игре познавательных сил». Прекрасное вызывает интерес только в обществе, это средство общения и показатель общительности.

Все рассмотренные четыре определения красоты суммируются в одном. «Красотой вообще (все равно, будет ли она красотой в природе или красотой в искусстве) можно назвать выражение эстетических идей». Идея – знакомое слово, мы сталкивались с ним, знакомясь с гносеологией Канта. Идея разума – это такое понятие, которому не может быть адекватным никакое созерцание, представление. Эстетическая идея есть представление, которое «дает повод много думать», но которому не может быть адекватным никакое понятие. («И, следовательно, никакой язык не в состоянии полностью постигнуть его».) Красота у Канта немыслима без истины, но это различные вещи.

Более отчетливо, чем в аналитике прекрасного, опосредующая роль эстетики видна в аналитике возвышенного. Начать с того, что, по Канту, красота «сама по себе составляет предмет удовольствия», а удовольствие от возвышенного без «умствования» вообще невозможно. «Возвышенное в собственном смысле слова не может содержаться ни в какой чувственной форме, а касается только идей разума».

Сопоставляя возвышенное с прекрасным, Кант отмечает, что последнее всегда связано с четкой формой, первое же без труда можно обнаружить и в бесформенном предмете. Удовольствие от возвышенного носит косвенный характер, здесь уже не «игра», а «серьезное занятие воображения», прекрасное привлекает, возвышенное привлекает и отталкивает. Основание для прекрасного «мы должны искать вне нас, для возвышенного – только в нас и в образе мыслей». Что же такое возвышенное?

Сначала Кант дает чисто формальное определение: возвышенно то, в сравнении с чем все другое мало, но тут же подкрепляет его содержательным антитезисом: чувство возвышенного требует «расположения души, подобного расположению к моральному». Ход рассуждений следующий: восприятие возвышенного всегда связано с определенного рода волнением, которое возникает при созерцании предметов, размеры или сила которых превосходят привычные нам масштабы. «Чем страшнее их вид, тем приятнее смотреть на них, если только мы сами находимся в безопасности; и эти предметы мы охотно называем возвышенными, потому что они увеличивают душевную силу сверх обычного и позволяют обнаружить в себе совершенно другого рода способность к сопротивлению, которая дает нам мужество помериться силами с кажущимся всемогуществом природы».

Возвышенное – нарушение привычной меры, вместе с тем в нем есть своя мера. Кант приводит рассказ французского генерала Савари, побывавшего с Бонапартом в Египте, о том, что пирамиды следует рассматривать с вполне определенного расстояния. Издалека они не производят впечатления, которое пропадает и в том случае, если вы подошли слишком близко и ваш глаз не в состоянии охватить их как целое.

Возвышенное – это возвышающее; бесстрашное отношение к страшному, преодоление страха и моральное удовлетворение по этому поводу. Шиллер, комментируя Канта, строит здесь четкую триаду: «В представлении возвышенного мы различаем три составные части. Во-первых, явление природы, как силу; во-вторых, отношение этой силы к нашей физической способности сопротивления; в-третьих, отношение ее к нашей моральной личности. Таким образом возвышенное есть действие трех последовательных представлений: 1) объективной физической силы; 2) нашего объективного физического бессилия; 3) нашего субъективного морального превосходства».

Так возвышенное оказывается мерилом нравственности. Прежде всего в чувствах человека, в их крайнем напряжении – аффектах. В соединении с идеей доброго аффект – это энтузиазм, без которого «не может быть достигнуто ничего великого». (Эту фразу потом повторит Гегель.) Но отсутствие аффектов тоже может быть возвышенным «и притом в превосходной степени, так как оно имеет на своей стороне и удовольствие чистого разума».

Суждение о возвышенном требует культуры, притом в большей степени, чем суждение о прекрасном. И развитого воображения. (Если прекрасное соотносит воображение с рассудком, то в восприятии возвышенного воображение соотнесено с разумом – законодателем поведения.)

Вот почему не следует опасаться, что чувство возвышенного уменьшится от соприкосновения с отвлеченным предметом. Воображение может восполнить недостаток наглядности. И даже превзойти любую наглядность. Нет более возвышенного места в Библии, чем заповедь: не сотвори себе кумира. Фетиш парализует силы, принижает. «Поэтому властители охотно позволяли, чтобы религия была снабжена подобными приправами, и таким образом пытались избавить подданного от труда, а вместе с тем лишить его способности расширить свои душевные силы за те пределы, которые можно ему поставить произвольно и при помощи которых с ним как с совсем пассивным существом легче обращаться».

Возвышенное, первоначально рассматриваемое Кантом в узких, чисто количественных рамках, пройдя через купель нравственности, обретает для человека безграничные духовные потенции. Наличие морального закона в каждом из нас создает условия общего для людей наслаждения возвышенным.

Кант расчленил эстетическое на две составные части – прекрасное и возвышенное, он показал связь каждой из этих частей с сопредельными способностями пси-кики. В заключение он снова говорит об эстетическом суждении как о целом. И еще раз сталкивает два противоположных определения. На этот раз в виде открытой антиномии – двух взаимоисключающих высказываний.

На синтез, как всегда, Кант сразу отважиться не может. Столкнув лбами две бесспорные истины, он не пытается найти формулу, их объединяющую, а тут же разводит их в разные стороны, поясняя: термин «понятие» употреблен здесь не в одинаковом смысле. В первом случае понятие берется как продукт рассудка, во втором как продукт разума. Противоречие Кант выдает за мнимое, но определенный результат им все же достигнут: эстетическая способность суждения в целом прямо и непосредственно связана с разумом – законодателем нравственности. Что касается связи эстетической способности с рассудком – законодателем знания, то, отвергая ее в непосредственном виде, Кант утверждает ее косвенным путем. Эстетическая идея «оживляет» познавательные способности. «В применении к познанию воображение подчинено рассудку и ограничено необходимостью соответствовать его понятиям, а в эстетическом отношении, наоборот, оно свободно давать помимо указанной согласованности с понятиями... богатый содержанием, хотя и неразвитый материал для рассудка». Формула синтеза найдена.

Теперь все расставлено по своим местам. Каждая сфера духовной деятельности человека обрисована, ограждена в своей специфичности, но вместе с тем прорыты каналы, идущие от одной из них к другой и сливающиеся в некоем центре. Истина, добро и красота поняты в их своеобразии и сведены воедино. За хитросплетением дефиниций скрывалась реальная диалектика.

Единство истины, добра и красоты находит дополнительное обоснование в учении об искусстве. В эстетике Канта, развернутой в сторону общефилософских проблем, искусству отведено сравнительно небольшое, хотя и достаточно важное место. Все отмеченные выше особенности эстетического проявляют себя здесь в полной мере. Границы искусства зыбки, но все же их можно прочертить с достаточной определенностью. Это не природа (а «созидание через свободу»). Это не наука. («К искусству относится только то, даже совершеннейшее знание чего не дает еще умения сделать это»). Это не ремесло. «Но не будет лишним отметить, что во всех свободных искусствах все же требуется некоторый механизм, без чего дух, который в искусстве должен быть свободным и единственно который оживляет произведение, был бы лишен тела и совершенно улетучился». Оговорки и здесь сопутствуют определениям, не давая им окостенеть и потерять смысл.

Искусство, по Канту, может быть механическим (если оно реализует познание) и эстетическим. Последнее, в свою очередь, делится на приятное и изящное. Приятные искусства предназначены для наслаждения, развлечения и времяпрепровождения (например, искусство «молоть всякий вздор», сюда же относится сервировка стола). Изящные искусства содействуют «культуре способностей души», они дают особое «удовольствие рефлексии», приближая сферу эстетического к сфере познания.

Кантовская дихотомия искусства на этом не ограничивается. Кант (одним из первых в истории эстетики) дает классификацию изящных искусств. Основанием для деления служит способ выражения эстетических идей, то есть красоты. Различные виды искусства – это различные виды красоты. Может быть красота мысли и красота созерцания. Во втором случае материалом художника служит либо содержание, либо форма. В результате перед нами три вида изящных искусств – словесное, изобразительное и искусство игры ощущений.

Словесные искусства – это красноречие и поэзия. Последнюю Кант считает высшей формой художественного творчества. «Она расширяет душу, давая свободу воображению и в пределах данного понятия из бесконечного многообразия возможных согласующихся с ним форм, предлагая форму, сочетающую изображение понятия с таким богатством мыслей, которому не может быть адекватно ни одно выражение в языке. Она укрепляет душу, давая ей почувствовать свою свободную, самодеятельную и независимую от обусловленности природы способность – рассматривать природу как явление в соответствии со взглядами, которые сама природа не дает в опыте, и таким образом пользоваться природой ради сверхчувственного». Сказано несколько мудрено, но мысль простая: значение поэзии в том, что она совершенствует наши и интеллектуальные, и моральные потенции, играя мыслями, она выходит за пределы понятийных средств выражения и тренирует тем самым ум; она возвышает, показывая, что человек не просто часть природы, но созидатель мира свободы. «Поэзия играет видимостью, которую порождает по своему усмотрению, не вводя, однако, в заблуждение, так как само свое занятие она провозглашает лишь игрой, которая тем не менее может быть целесообразно применена рассудком для его дела». Кто после того решится утверждать, что Кант отрывает искусство от познания? Единственное, чего он не делает, – не ставит знака равенства между искусством и познанием.

Изобразительные искусства включают в себя искусство чувственной истины (пластику) и искусство чувственной видимости (живопись). К пластике относятся ваяние и зодчество. Первое телесно воспроизводит понятия о вещах, как они могли бы существовать в природе, второе имеет определяющим основанием не природу, а произвольную цель. В зодчестве главное – использование предмета, порожденного искусством, и это ограничивает действие эстетических идей. К зодчеству Кант относит и прикладное искусство. Хотя Кант определил скульптуру как искусство чувственной истины, он все же предостерегает от чрезмерности: чувственная истина не должна доходить до того, чтобы произведение перестало казаться искусством. Живопись Кант делит на искусство прекрасного изображения природы и искусство изящной компоновки продуктов природы – собственно живопись и декоративное садоводство. Графику Кант не выделяет в самостоятельный вид искусства, для него это составная (ипритом главная) часть живописи, в основе картины лежит рисунок.

Искусство изящной игры ощущений опирается на слух и зрение. Это игра звуков и игра красок. (Принципиальная разница между тем и другим Канту известна.) По силе возбуждения и душевного волнения музыку Кант ставит на второе место после поэзии. Но в отличие от поэзии впечатление от музыки мимолетно: для размышлений музыка не оставляет места, «по суду разума она имеет меньше ценности, чем всякое изящное искусство». По мнению Канта, музыке «не хватает вежливости», поскольку она «распространяет свое влияние дальше, чем требуется», музыка как бы навязывает себя, заставляя слушать тех, кто этого, может быть, и не хочет, и в результате «ущемляет свободу других». Особенно Канта раздражает громкое пение духовных песен: этим (обычно фарисейским) благочестием причиняют большое неудобство, «заставляя соседей или подпевать, или отвлекаться от собственных мыслей». Эта тирада – отзвук той борьбы, которую Кант вел за тишину в своем доме.

Сочетание основных видов искусства дает новые виды художественного творчества. Красноречие в сочетании с живописью – драму, поэзия в сочетании с музыкой – пение, пение в сочетании с музыкой – оперу и т. д.

Разбирая теорию познания Канта, мы утверждали, что он не формалист. Таким он остается и в эстетике. Чтобы постигнуть это, надо только не вырывать отдельные фразы из контекста, не рассматривать тезис в отрыве от антитезиса. Вот, например, выдвигается, казалось бы, категорическое утверждение: «Во всяком изящном искусстве главное – форма...» Можно было бы оборвать фразу и успокоиться, но все дело в том, что вслед за этим утверждением в пределах одной и той жефразы следует пояснение: «...когда важно только наслаждение, которое притупляет дух и постепенно делает предмет противным, а душу недовольной собой». Вывод недвусмыслен: «Такова в конце концов судьба изящных искусств, если их так или иначе не связывают с моральными идеями, единственно которые и вызывают самостоятельное удовольствие».

Когда Кант говорит, что искусство может прекрасно описывать «вещи, которые в природе безобразны», то речь идет не о любовании безобразным, не о чисто формальном мастерстве. «Ужасы, болезни, опустошения, вызванные войной, могут быть прекрасно описаны как нечто вредное». Главным оказывается не форма, а содержание, позиция художника, его приговор над жизнью.

Для суждения о произведении искусства нужен вкус, для их создания требуется гений. Способности души, сочетание которых образуют гений, – воображение и рассудок. Здесь нет ничего сверхъестественного, мистического, есть лишь уникальность силы и своеобразия. Четыре признака характеризуют «гений»: 1) это способность создавать то, для чего не может быть дано никакого правила, 2) созданное произведение должно быть образцовым, 3) автор не может объяснить другим, как возникает его произведение, 4) «сфера гения» не наука, а искусство. В научной области, утверждает Кант, величайший изобретатель отличается от тонкого подражателя и ученика только по степени, тогда как от того, кого природа наделила способностью к изящным искусствам, он отличается специфически. Вполне возможно изучить все, что Ньютон изложил в своем бессмертном труде о началах натуральной философии, но нельзя научиться вдохновенно сочинять стихи. Никакой Гомер не сможет показать, как появляются и соединяются в его голове идеи, полные фантазии и вместе с тем богатые мыслями, потому что он сам не знает этого.

Что говорит нам сегодня эстетика Канта? Какие ставит проблемы? Куда указывает пути? Чтобы ответ прозвучал весомее, отвлечемся на минуту в сторону. Эстетика Канта – это не только Иммануил Кант, это также и Фридрих Шиллер.

Его имя мы уже упоминали. О Шиллере говорят, что он стал кантианцем прежде, чем прочитал Канта. Действительно, откроем диссертацию выпускника медицинского факультета Штутгартской академии «О связи между животной и духовной природой человека». Многие философы утверждают, пишет Шиллер, что тело как бы темница духа, что оно задерживает полет к совершенству. Другие, наоборот, настаивают на том, что как раз улучшение телесного существа ведет к все большему духовному совершенству. «Мне кажется, что обе стороны высказываются тут одинаково односторонне». И Шиллер мечтает установить «равновесие между двумя этими системами, чтобы уверенно вступить на среднюю линию истины». Это написано за год до появления «Критики чистого разума».

Средняя линия истины! Придерживаясь ее, Шиллер идет прямым путем, ведущим к Канту. В диссертации Шиллера можно обнаружить намеки на ту критику эпикурейцев и стоиков, которая будет осуществлена в этических исследованиях Канта, а в основе драмы «Разбойники» лежит будущая кантовская концепция права: разбоем нельзя установить правопорядок.

Знакомство с работами Канта произошло в середине 80-х годов. Поэт становится философом – поклонником, популяризатором, продолжателем Канта. Своей системы Шиллер не создал, но в историю философии вошел. Его имя называют сразу после имени Канта, особенно когда речь заходит о философии искусства.

«Для распространения своих идей я всегда мечтал найти поэтическую натуру, которая обладала бы способностью создать живую картину, соответствующую чистым понятиям рассудка, но не надеялся на это, так как талант, соединяющий школьную точность в определении понятий с блистательной популярностью, которую дает сила воображения, попадается столь редко, что нельзя рассчитывать на быструю встречу с ним». Эти слова Канта обращены к поэту Фридриху Боутервеку, который взялся за чтение лекций по критической философии. Их больше заслужил поэт Фридрих Шиллер.

«Письма об эстетическом воспитании человека» Шиллера, как признает их автор, «покоятся на Кантовых принципах». Кант прочел их и назвал «превосходными». Это одно из самых блистательных произведений в истории эстетики.

Исходный тезис звучит решительно: «Только путем красоты можно достичь свободы». (Русский читатель не может не вспомнить Достоевского – «Мир спасет красота», совпадение, как мы увидим далее, не случайно.) Что имел в виду Шиллер?

Поэт разделяет кантовскую концепцию противоречивого развития культуры. Он еще решительнее подчеркивает, что человечество идет к совершенству, в то время как узы цивилизации «стискивают нас все страшнее», и только «равновесие зла» ставит этому некоторые пределы. Орудие прогресса – антагонизм, разделение людей, их труда, их способностей. «Сколько бы ни выигрывал мир как целое от раздельного развития человеческих сил, все же нельзя отрицать того, что индивиды, затронутые им, страдают под гнетом этой мировой цели. Гимнастические упражнения, правда, создают атлетическое тело, но красоту – лишь свободная и равномерная игра членов. Точно так же напряжение отдельных духовных сил может производить необычайных людей, но только равномерное их сочетание – людей счастливых и совершенных». Другими словами, разделение труда, самоограничение в узкой области делает из человека мастера, но одновременно порождает и то, что сегодня называется «профессиональным кретинизмом», – потерю гармонии.

Восстановить ее призвано искусство. Художник – дитя века, но горе ему, если он становится баловнем века. И Шиллер поучает художника: «Живи со своим веком, но не будь его творением; служи своим современникам, но тем, в чем они нуждаются, а не тем, что они хвалят». Люди нуждаются в воспитании. Художник может и должен воспитывать красотой.

Красота соответствует сокровенной природе человека. Красота двойственна, как сам человек. Еще будучи медиком, Шиллер пришел к выводу, что человек «не исключительно материален и не исключительно духовен»; став поэтом и философом, он утвердился в этом мнении. Аналогичным образом, полагал он, дело обстоит и с красотой. Она и материальна, и духовна, и объективна, и субъективна, сама жизнь и ее образ. Суть красоты – игра. Здесь та же двойственность; реальное сливается с условным. Шиллер усвоил идею Канта.

Разумеется, речь идет не об азартной игре, где превалирует материальный интерес, где кипят низменные страсти. Подлинная игра – самоцель, это свободное деяние, в котором проявляется природа человека как творца, созидателя культуры. Таковы были Олимпийские игры Древней Греции, их противоположность – римские бои гладиаторов. «Человек играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет».

Говоря об эстетическом воспитании, Шиллер имеет в виду не только формирование способности понимать искусство: хороший вкус – всего лишь один из компонентов личности. И не о воспитании нравственных качеств путем демонстрации готовых художественных образцов печется он: это дело малоперспективное. Связь между красотой и нравственностью носит опосредованный характер. Прямое подражание идет помимо интеллекта и эстетического переживания.

Эстетическое воспитание предполагает формирование всесторонне развитой личности, «целостного человека», способного не только к потреблению, но и к творчеству. Пусть возможности творчества ограничены, неважно: глобальные масштабы для истины, добра и красоты необязательны. Красота при этом лишь подготавливает условия для деятельности. Шиллер, назвавший красоту «нашей второй созидательницей», тут же отверг прямую связь ее с поведением и познанием. «Я с очевидностью доказал, что красота ничего не дает ни рассудку, ни воле, что красота не вмешивается в дело мышления и решения, что красота лишь делает человека способным к должному пользованию тем и другим, но нисколько не предрешает этого пользования».

Нельзя полагаться на то, что преступник исправится, прочитав назидательный роман. Решения научной проблемы не следует искать в художественном произведении. Прямой связи нет. Но Шиллер прав, подчеркивая значение косвенной связи. На страницах художественных произведений возникали нравственные идеи, которые затем становились нормой поведения. Эстетический идеал не раз перерастал в общественный: чувство гармонии требовало гармонии социальной.

В сфере эстетического лежат импульсы к творчеству не только практическому, но и теоретическому. Крупнейшие ученые современности свидетельствуют о том, что в ходе научного открытия важнейшую роль играет интуитивное озарение, опирающееся целиком на эстетическое чувство. Важно здесь и другое: в красоте не только стимулы к творчеству, но и необходимость осмыслить его предназначение. Вплоть до последнего времени наука не задумывалась над последствиями. Каждое приращение знания рассматривалось как благо и было заранее оправдано. После Хиросимы ситуация изменилась: встала проблема моральной ценности научного открытия, которое в условиях социальных антагонизмов может быть использовано во вред человечеству. Оказалось, что истина не существует вне добра, вне ценностных критериев. Эстетически развитому человеку они открываются полнее. В повестку дня встало новое понимание истины, которое выросло на почве кантовской философии, но вышло за ее пределы. Истина не просто достоверное знание, а нечто большее. Не только совпадение знания с предметом, но и предмета с познанием. Мы говорим, например, об истинном друге и понимаем под этим человека, поведение которого соответствует понятию дружбы. Истина предметна, ее нужно не только узнать, но и осуществить. Нужно создать предметный мир, соответствующий нашим понятиям о нем, нашим моральным и эстетическим потребностям. Такое понимание истины открывает более тесные связи ее с красотой и добром, превращая их единство в тождество.

Кант пришел к эстетике, отталкиваясь не от проблем искусства, а от потребностей философии. Но означает ли это, что его теоретические построения в этой области не базировались на собственном художественном опыте? Что он вообще был чужд искусству и не оставил в нем никакого следа? А окружавшая его среда ничего не могла дать для развития и удовлетворения эстетического чувства?

Конечно, Восточная Пруссия не Саксония, Кенигсберг не Дрезден, где била ключом художественная жизнь, не Веймар, где обитали Гёте и Шиллер, не Иена, где обосновались романтики, и даже не Берлин – центр Просвещения. Окраинный город в завоеванных балтийских землях, он был предназначен для того, чтобы служить торговым центром и военным бастионом, а не храмом муз. В отношении зодчества Кенигсберг не представлял особого интереса. «В целом город не отличается красивой архитектурой», – отмечал путешественник в конце XVIII столетия. Королевский замок поражал скорее своими размерами, чем красотой пропорций. То же самое можно было сказать и о городском соборе. К тому же во времена Канта готика не была в почете. Это был век классицизма и рококо, средневековое зодчество слыло варварским. Кант разделял господствовавшие вкусы.

С архитектурой он был знаком главным образом по иллюстрациям и описаниям. Впрочем, знакомство не оказалось поверхностным: некий англичанин, услышавший из его уст описание Вестминстерского моста, был убежден, что философ прожил в Лондоне несколько лет и что архитектура его специальность.

Труднее обстояло дело с живописью. Хотя Кант, по его собственным словам, отдавал ей предпочтение перед другими изобразительными искусствами, что-то существенное ускользнуло от его внимания. Он называл живопись искусством рисунка. В Кенигсберге он мог (в частных собраниях) видеть только Рембрандта, Ван-Дейка, Дюрера, Кранаха, Рейсдаля. Великих итальянцев здесь не было. В одной из своих работ он спутал Рафаэля с Корреджо.

В середине 50-х годов в Кенигсберге возник собственный театр, магистр Кант был в числе завсегдатаев. Кант любил музыку, хотя сам не играл. Посещал концерты, предпочитая при этом (особенно в пожилые годы) слушать какой-либо один инструмент, чем оркестр.

Выше всего, как мы уже знаем, Кант ставил искусство поэзии. Его вкусы формировались в латинской школе, не мудрено, что римскую литературу он ценил выше греческой. По его убеждению, «у Вергилия больше вкуса, чем у Гомера». Последнего он ставил на одну доску с рассудочным Виландом, что вполне соответствовало его определению поэзии: «игра чувств, упорядоченная рассудком». Впрочем, известны и его восторженные оценки Шекспира. Сам он пробовал писать стихи, но только по одному поводу – на смерть своих коллег по университету; сохранилось несколько подобных опытов. В свое время ему предлагали кафедру поэзии.

Гёте уверял, что Кант не обратил ни малейшего внимания на его творчество. Есть, правда, и другие свидетельства, согласно которым философ любил и Гёте и Шиллера. Боготворивший его Шиллер писал ему дважды: один раз, приглашая участвовать в задуманном им журнале «Оры», другой – посылая первые номера этого журнала с собственной работой «Письма об эстетическом воспитании». Философ учтиво ответил Шиллеру, похвалил «Письма...», назвал их автора «ученым и талантливым человеком», но было неясно, читал ли он что-либо, кроме его работ по эстетике.

В Гёте Канта могла насторожить его приверженность к спинозизму и дружба с Гердером. К полемике Кант – Гердер Гёте отнесся равнодушно, не приняв ни той, ни другой стороны. В целом, однако, великий поэт чтил «Кенигсбергского старца», предпочитая его какому-либо другому жившему в то время в Германии мыслителю. Когда прочтешь страницу Канта, говорил Гёте, испытываешь ощущение, будто вошел в светлую комнату.

Гёте прекрасно знал, чем он был обязан Канту. В статье «Влияние новой философии», написанной уже после смерти философа, он изложил историю своих с ним отношений, начиная с первых споров о «Критике чистого разума». «Я охотно стал на ту сторону, которая больше всего делает чести человеку, и вполне одобрял своих друзей, утверждавших вместе с Кантом, что, хотя все наше знание начинается с опыта, оно тем не менее не проистекает целиком из опыта. Априорное познание я тоже допускал, как и синтетические суждения априори: ведь я и сам в течение всей своей жизни, сочиняя и наблюдая, действовал то синтетически, то аналитически: систола и диастола человеческого духа были для меня как второе дыхание...

...Вновь и вновь я возвращался к кантовскому учению; отдельные главы, казалось мне, я понимаю лучше остальных, и так я приобрел кое-что для своего повседневного пользования.

Но вот в мои руки попала «Критика способности суждения», и ей я обязан в высшей степени радостной эпохой моей жизни. Здесь я увидел самые разнообразные мои интересы, поставленные рядом: произведения искусства и природы трактовались сходным образом, эстетическая и телеологическая способность суждения взаимно освещали друг друга».

В кантовской «Критике способности суждения» Гёте нашел ряд идей, которые совпадали с его «прежним творчеством, деятельностью и мышлением». Это была в первую очередь критика примитивной вольфианской телеологии, которая всегда внушала Гёте антипатию. Это было стремление найти единые принципы для анализа природы и искусства. Это была, наконец, четкая постановка основной для Гёте философской проблемы – познания органического целого. Кант показал, что средства обычного рассудочного мышления здесь бессильны. Гегель в своем учении о конкретном понятии будет искать решение средствами диалектической логики. Перед Гёте открылась иная возможность. Согласно его учению о «первичном феномене» человек в единичном может увидеть всеобщее, в явлении раскрыть сущность. Это узрение представляет собой нечто большее, чем простое восприятие, но оно носит все же чувственный характер. Гёте назвал его «созерцательной способностью суждения». Термин – явная реминисценция Канта.

В двадцати девяти томах Собрания сочинений Канта нет ни одной цитаты из «Фауста», трудно сказать, читал ли его философ. А вот в «Фаусте» есть почти что цитата из Канта. «Жизнь – это долг, даже если она длится одно мгновенье», – возражает Фауст Елене, пустившейся в рассуждения о любви. В переводе Б. Пастернака это звучит так:

«Фауст» сравнивают с «Феноменологией духа». Действительно, скитания героя трагедии Гёте в поисках смысла жизни напоминают путешествие гегелевского мирового духа за истиной. Но если последний уверенно обретает искомое, то первый гибнет жертвой иллюзии. Перед Фаустом открылась панорама гигантской стройки, он произносит панегирик труду, но на самом деле ничего нет, лишь лемуры роют ему могилу. Хотел ли Гёте осудить деятельную волю, показать тщетность ее усилий? Наоборот, он ее воспевает. Но один из уроков Канта состоял в том, что всякое историческое действие чревато чем-то другим, непредвиденным. Предугадать последствия невозможно, но это не значит, что нужно сидеть сложа руки. Поэтому «не умствуй», а «живи» – следуй долгу, трудись, борись, дерзай, и ты будешь прощен. Да, именно прощен. Лучший удел исторического деятеля – прощенье (худший – проклятье). «Фауст» именно этим и кончается. Мефистофель, уже увидевший душу Фауста в своих руках, посрамлен. Торжествует любовь. Гёте, начинавший с богохульства, пришел к апофеозу христианской любви. Кант значительно раньше, хотя и более прозаично, пришел к тому же.

В первой части трагедии Фауст – индивид, обладающий (используя кантовский термин) «эмпирическим» характером. Он влеком страстями, в результате вес кончается преступлением. Во второй части перед нами уже личность, «ноуменальный» характер. Чувство вины помогает обрести свободу. (В том, что подобная мысль принадлежит Канту, мы убедимся в следующей главе.) Фауст полон лучших намерений. Его союз с нечистой силой направлен теперь не на собственное, а на общее благо. Но что получается: захотел Фауст отвоевать сушу у моря, как тут же приходится затопить водой вражеские войска. Повелел Фауст наладить морскую торговлю, а исполнитель-Мефистофель превратил ее в пиратство. Результаты не совпадают с намерениями. Кантовскими идеями пронизаны поэтические строки Гёте.

В немецкую художественную культуру Кант вошел и непосредственно. При том, что хорошим стилистом его не назовешь. Скорее наоборот. Кант тщательно обдумывал и шлифовал свои произведения, никогда не посылал он (как делали в то время многие) издателю еще не завершенное; только увидев работу всю, осмыслив ее как целое, сдавал в печать. И тем не менее манера, в которой написаны основные его труды, может привести в отчаяние самого терпеливого читателя. Откройте любую страницу, и вы сразу натолкнетесь на предложения в десять-двадцать строк длиною. Едва вы стали читать, как начинаются напоминания, пояснения, ограничения в скобках и без скобок, примечания в тексте и под текстом. «Мне не хватает пальцев для чтения твоих произведений», – жаловался Канту его однокашник. «Что ты имеешь в виду?» – спросил его Кант. «Ты употребляешь, дорогой друг, слишком много оговорок; чтобы их запомнить, я загибаю пальцы – один, другой, третий, четвертый; они кончаются раньше, чем успеваешь перевернуть страницу».

Все это так. Но вопреки традиции мы рискнем говорить о художественном даровании Канта, которое, правда, проявлялось в узкой и специфической области. Он был ироник. Он играл словами.

Здесь уместно отступление. Что такое ирония? Процитируем А. Ф. Лосева: «Ирония возникает тогда, когда я, желая сказать „нет“, говорю „да“, и в то же время это „да“ я говорю исключительно для выражения и выявления моего искреннего „нет“. Представим себе, что тут есть только первое: я говорю „да“, а на самом деле думаю про себя „нет“. Естественно, что это будет только обманом, ложью. Сущность же иронии заключается в том, что я, говоря „да“, не скрываю своего „нет“, а именно выражаю, выявляю его. Мое „нет“ не остается самостоятельным фактом, но оно зависит от выраженного „да“, нуждается в нем, утверждает себя в нем и без него не имеет никакого значения».

Ирония происхождения древнего. В арсенал философствования она вошла раньше, чем была раскрыта ее суть. Отцом иронии принято считать Сократа, применявшего ее в качестве эвристического приема. С ее помощью афинский мудрец внушал недоверие к укоренившимся ложным представлениям. С видом простака Сократ задавал своему собеседнику вопросы, будто хотел учиться у него. В результате у того, кто полагал, что он все знает, возникало замешательство; ирония учила людей знать, что они ничего или очень мало знают. Ирония расчищала путь истинному знанию.

Иной характер принимает ирония у немецких романтиков. Она становится не средством, а целью. Если сократовская ирония лишь первый шаг познания, итогом которого всегда является истина, добро и красота, то для романтиков ирония – вершина духа, взобравшись на которую художник-философ с презрением взирает на низменный мир. Тем самым достигается приобщение к красоте. Но как быть с истиной и добром?

Уже современники почувствовали слабость подобной позиции: если не самодовольство, то самоудовлетворение ироническим отношением к действительности. Гегель, полемизируя с романтиками, требовал возврата к сократовскому пониманию иронии. При желании он мог бы опереться на Канта.

Роль основателя критической философии в развитии иронии еще не оценена в полной мере. Дело в том, что Кант не теоретизировал по этому поводу. Он просто, как и Сократ, пользовался оружием иронии, расчищая с ее помощью место для построения здания истины и добродетели, пользовался тонко и осторожно. А философский юмор и философская ирония открываются не каждому. Надо было быть великим Гёте, чтобы в «Критиках» Канта уловить ироническое начало. «Этот замечательный муж, – писал поэт о философе, – действовал с плутовской иронией, когда он то как будто старался самым тесным образом ограничить познавательную способность, то как бы намекал на выход за пределы тех границ, которые он сам провел».

Вольтер говорил, что небеса дали человеку для облегчения его участи две вещи – надежду и сон. Кант готов был причислить сюда и смех, но лишь с одной оговоркой: если бы только легко было вызывать его у «людей разумных», а необходимое для этого остроумие не встречалось бы столь редко. Философ оттачивал свое чувство юмора, с годами все чаще прибегая к нему в творчестве. В тех случаях, когда ему приходилось писать об обществе, где сам материал провоцировал остроумие, где били в глаза вопиющие нелепости, где приходилось обманывать цензуру или встряхивать заскорузлые мозги обывателям.

Эрудиция Канта в области сатиры была безупречной. Персии, Ювенал, Эразм, Рабле, Свифт, Вольтер, Филдинг, Стерн, Лихтенберг принадлежали к числу его любимых авторов. «Человек – животное, которое способно смеяться», – говорил Кант. Он тонко чувствовал природу смеха, хотя и мало распространялся на эту тему. В том, что вызывает смех, утверждал он, должно быть нечто нелепое. (Не случайно Кант вслед за Шефтсбери считал пробным камнем истинности учения способность выдержать осмеяние.) Шутка основана на нелепости. Вы ждете что-то, а слышите (или видите) нечто совершенно неожиданное, и вы смеетесь. «Смех есть аффект от внезапного превращения напряженного ожидания в ничто». Свою мысль Кант иллюстрирует тремя остротами. Англичанин угощает индийца пивом, тот поражен, увидев вытекающую пену. Что вас удивляет, спрашивает англичанин. То, как ее туда втиснули. Наследник жалуется: ему не удалось устроить достойные похороны своему благодетелю: чем больше он платил плакальщикам, чтобы они выглядели опечаленными, тем веселее они становятся. И наконец, история купца, который в страшную бурю вынужден был выбросить за борт все свои товары и так горевал, что у него за ночь поседел парик. Вот, пожалуй, все, что можно прочитать о комическом на страницах «Критики способности суждения». Причем сказано это мимоходом в параграфе, озаглавленном «Примечание». Об иронии – ни слова.

Но Кант не мог не быть ироником. Он жил в раздвоенном мире, где жизненные обстоятельства, сложившиеся нравы и предписания заставляли говорить «да», в то время как голос совести кричал «нет». Как в таких условиях не дать ему заглохнуть, не превратиться самому в обывателя или конформиста? Своеобразной попыткой ответа на этот вопрос была дуалистическая философия Канта, отделявшая прочной стеной мир явлений, которые подчинены внешней необходимости, от мира вещей «самих по себе», где господствует свобода и нравственная чистота.

Надо сказать, что Гегель ясно видел морально-эстетические корни кантовского дуализма и решительно стремился к его преодолению. При этом Гегель не притуплял остроты поставленной Кантом проблемы. Мир действительно раздвоен, наряду с подлинным существует «мир наизнанку». Последнее для Гегеля не фигуральное выражение, а одна из категорий «Феноменологии духа». Комментаторы Гегеля давно обратили внимание на сатирический смысл этой категории. То, что содержится в «мире наизнанку», не просто противоположность существующего мира. Это перевертывание, как в кривом зеркале, дает возможность узреть тайную извращенность того, что происходит в реальном мире. Снятие «мира наизнанку» означает снятие сатиры. Тогда объектом ее невольно становится сама философия. С Гегелем так и получилось. Раздвоенность мира, по Гегелю, исчезает в движении сознания, противоположности примиряются и сливаются. И здесь нельзя не вспомнить Маркса, в насмешливых тонах перелагавшего подобное «движение» гегелевских категорий: «Да» превращается в «нет», «нет» превращается в «да», «да» становится одновременно и «да» и «нет», «нет» становится одновременно и «нет» и «да». Таким путем противоположности взаимно уравновешиваются, нейтрализуют и парализуют друг друга»10.

Кант слишком трезво смотрел на вещи, чтобы дать успокоить себя какой-либо иллюзией. Ирония стояла на страже, четко прочерчивая границу между «да» и «нет». (Ироник никогда не путает эти вещи, его мнимое «да» лишь оттеняет «нет», его могут неправильно понять, но сам-то он всегда знает, в чем дело.) Ирония Канта чутко фиксировала то, что в мире существует «наизнанку» и, говоря словами Гёте, «не делится на разум без остатка».

Мы уже знакомы с «Грезами духовидца» – блистательным образцом кантовского искусства иронии. В статье «Предполагаемое начало человеческой истории» ирония скрыта. Лишь еле заметная улыбка автора оживляет внимание читателя. Кант уверяет, что намерен совершить «просто увеселительную прогулку» по истокам истории, используя «священный документ как карту», но трактует вещи серьезные. Библия предстает как исторический источник.

У своего читателя Кант предполагает безукоризненное знание Священного писания. Нам же придется напомнить текст. Речь идет о детях Адама. «И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец». Кант видит в этом «переход от дикой охотничьей жизни и собирания плодов во второе состояние», то есть к труду.

«3. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу; 4. и Авель также принес от первородных стада своего. И призрел Господь на Авеля и на дар его; 5. а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». Пастушеская жизнь, рассуждает Кант, привольна и дает наиболее верный доход. Земледельческий труд тяжел, зависит от погоды, требует постоянного жилища, земельной собственности и силы, чтобы ее охранять. «Земледелец мог завидовать пастуху, как более покровительствуемому небом (ст. 4), и в действительности последний стал ему в тягость, поскольку пасущийся скот не щадит посевов».

За сим последовало братоубийство и уход Каина в страну Нод. Иначе, по Канту, и быть не могло. «Именно земледелец первый должен был употребить силу против подобных поступков, которые другой не считал недозволенными; и если он не хотел потерять плоды своих долгих усилий, он вынужден был, наконец, удалиться по возможности дальше от пастушеских племен. Это расставанье знаменует собой третью эпоху», то есть разделение труда. «Увеселительная прогулка» обернулась научной экспедицией, содержательной интерпретацией первых этапов всемирной истории.

В «Критике чистого разума» ирония уходит внутрь, высвечивая глубины и лишь изредка выплескиваясь на поверхность. Вспомним знаменитый афоризм: «Мне пришлось устранить знание, чтобы освободить место вере», который одновременно звучит как «мне пришлось поднять знание...». В каком биографическом контексте прозвучали эти слова, читатель узнает в следующей главе.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |