"Огонь" - читать интересную книгу автора (Кузнецов Анатолий)

Глава 2

Пятнадцать лет тому назад между Косолучьем и городом ползал по одноколейному пути трамвайчик № 3 — «тройка». Старые, дребезжащие вагончики бежали от разъезда к разъезду чуть ли не час в один конец, особенно зимой, потому что линия шла полем и её на каждом шагу заносило. Неожиданности начались для Павла с остановки: «тройка» сохранилась точнёхонько такой, как была. Ещё в гостинице он узнал, что в Косолучье можно ехать и автобусом, быстрее, но он пошёл на трамвай.

Было утро, по городу бежали люди на работу, на остановках стояла чёрная толпа. Когда подползла дребезжащая, помятая и облупленная «тройка» с прицепом, толпа осадила её так, что, казалось, сейчас или с рельсов снесут, или опрокинут. Павел хотел назад из толпы выбраться, не тут-то было. Его буквально внесли в узкую дверь. Работая локтями и изгибаясь, он пробился в угол площадки, его припрессовали к стене.

И едва завибрировал под ногами пол, затряслись стёкла, а кондукторша закричала, чтоб проходили вперёд, на Павла вдруг дохнуло запахами юности, и словно враз открылись какие-то шлюзы памяти, одно за другим стало вспоминаться: и как этим трамвайчиком на ёлку в город ездили, и как с уроков «пасовали», и опять же таки на трамвайчик и в кино. Всплыли лица друзей, разговоры, проблемы, страсти!…

Едущие в трамвае разговаривали, многие знали друг друга, здоровались через весь вагон. Утренний трамвай — явление особое. На остановках его осаждали новые толпы, и никто не сходил, а все только втискивались, втискивались, прямо колдовство какое-то: кажется, уж лезвие ножа не просунуть, а снаружи стучат по стенкам: «Уплотнитесь маненько!» Еще пять душ вошло, веселеют, здороваются, подключаются к беседе о нарядах, прогрессивках, простоях… Трамвайчик крякает, тужится, бежит. Потом уплотнение кончилось: колея пошла по голой снежной равнине; по крыше барабанил, гудя, ветер. На редких разъездах трамвай подолгу замирал, поджидая встречного, и тогда особенно слышен был ветер и особенно громко звучал говор.

Да, да, конечно, звали его Федей Ивановым, того паренька, с которым они так влюбились в Женьку и потом дрались. Павел ярко увидел этого Федю, как и других, словно вчера с ними расстался. От воспоминаний ему стало тепло и загудело внутри что-то протяжно… Он прикрыл веки, чтоб лучше видеть.

ФЕДЯ ИВАНОВ добродушный был, спокойный, увалень такой, а здоров и силен, ну, медведь, как схватил тогда в драке — кости трещали. Только не умел он сознавать свою силу, точнее, не научился её применять во зло.

Был он из какой-то очень уж многодетной семьи, жили в бараке под косогором. Остротой ума не отличался, звёзд с неба не хватал. Обноски старших братьев вечно донашивал. Однажды пришёл в школу — башмаки проволокой подвязаны. Что-то ему выписывали, помнится, помощь какую-то.

А в общем, серый был, малоспособный ученик, как говорят, середняк середняком. И, пожалуй, больше всего шансов встретить в Косолучье именно его. Такие трудятся и трудятся себе мирно, на месте. По логике жизни, пожалуй, он сколотил себе домишко, огород при нём, поросёнок в хлеву. А то взял участок в общественном саду. В получку выпивает и ссорится с женой, в остальное время она его пилит. Покупает по два-три билета лотерей, ходит проверять, но выиграл только однажды рубль. Премий не получает, на досках почёта не висит. Ему всегда с таким трудом вдалбливалось то, что другие схватывали на лету.

ВИТЯ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ — вот кто схватывал всё с лета. Был самой яркой личностью класса, если не школы. Парень из хорошей, культурной семьи, единственный сын, всегда очень ухоженный, чисто и модно одетый, изящный, с лёгким налётом этакого молодёжного снобизма XX века.

Мама у него была очень начитанная, интересовалась искусством и сыну усердно прививала любовь к нему. Он всегда был в курсе самых свежих новинок, самых модных веяний, удивлял знанием последних достижений культуры. Единственный из всего класса читал Норберта Винера, хорошо уже тогда знал живопись Пикассо, имел записи Стравинского и Бени Гудмана. Для тех, кто с ним общался, он был просто клад новостей.

Папа его, значительный специалист металлургии, построил небольшую дачку в бору, километрах в шести от посёлка, но так как был вечно занят, то на эту дачку родители выезжали редко, а Витька тут-таки и воспользовался этим на полную катушку. «Гнездо культуры века» там образовалось, как он сам назвал.

Он выпросил у матери и перевёз туда прекрасный по тем временам приёмник «Минск» с приставным моторчиком собственного изготовления. Далее, целый ящик пластинок, половина импортные — папа понавёз. Магнитофоны тогда только-только выходили, так у Витьки уже было какое-то страшное чудовище, однодорожечная запись, скорость — девятнадцать, и он ночами сидел, ловил по приёмнику джазы и писал. И сочинял страшно сложные, глубокие стихи.

Компания сложилась по принципу велосипедному. Ребята, у кого были велосипеды, закатывались к Витьке в «гнездо», бывало, каждый вечер подряд, слушали, смотрели, спорили до ночи. Дача эта была просто клад. Кричали до хрипоты, а то и кулаками начинали махать.

Потому что компания собиралась весьма разношёрстная. Например, тот же Федька Иванов — совсем чужеродное тело. Другие при нём говорили, щеголяли терминами, именами — он только рот разевал. Но приезжал часто, старательно на едва живом, насквозь проржавевшем велосипеде брата, с такими ветхими камерами, что каждые пятнадцать минут надо было останавливаться и подкачивать их.

К огорчению мамы, Виктор увлекался физикой и математикой. И надо сказать, что способности у него ко всему были блестящие. Пропасть талантов, сплошные таланты. Когда он говорил, все моментально затихали и слушали. Решающее слово в спорах принадлежало ему.

Никто не сомневался, что Виктор Белоцерковский будет выдающимся человеком — может, знаменитым учёным, физиком, исследователем, блестящим философом, а то, гляди, и поэтом…

Павел с признательностью подумал сейчас, что ведь он многим обязан Витьке: имена Ренуара, Гогена, Мане, понятие о новейших стилях и направлениях в музыке, литературе, архитектуре — всё это впервые он узнавал в «гнезде». Что же было с Белоцерковским дальше? Очень странно, что до сих пор его имя нигде не появилось в печати, например. А может, как это теперь часто бывает, гремит он в какой-то узкой области, где только специалисты знают друг друга.

СЛАВА СЕЛЕЗНЁВ был самым преданным другом Виктора. Он вроде был и помоложе на годок, тоненький такой, как девочка, с ломающимся голоском, слабачок — в драках только зритель-болельщик, и в довершение всего отчаянно картавил. Одна его фраза стала в компании поговоркой, едва только садились на велосипеды: «Гебята! Гванём чегез гогу!» Он не обижался, смеялся вместе со всеми.

Вот Славка, этот был просто влюблён в Виктора. Слушал его, разинув рот. Дневал и ночевал бы у него. Трогательно было видеть их нежную дружбу.

Безграничный оптимист, всем улыбающийся и готовый услужить, добряк Славка был, к сожалению, лишён абсолютно всяких талантов. И, может, потому он был жестоко уязвим. Что Белоцерковский усваивал играючи, то Селезнёв постигал ценой отчаянной долбёжки. А к чему Белоцерковский прилагал усилие, то Селезнёву было вовсе не по плечу…

А ему очень хотелось быть значительным. Он из кожи лез, чтобы быть хорошим учеником. Лебезил перед учителями. Не раз был уличён в ябедничестве. Охотно брался за всё, где можно заслужить похвалу. На него стали взваливать разные нагрузки, стенгазеты там, металлолом и прочее — ни от чего не отказывался. Полюбил заседать, первый тянул руку выступать.

Какой-нибудь сбор бумажной макулатуры — Славка первый тут как тут, как главный организатор и приёмщик. Сажают деревья — Слава мечется, весь мокрый, размахивает руками, указывает, где и какие ямы копать.

Впрочем, надо отдать справедливость, один своеобразный талант у него был: выпускать стенгазету. Он обожал её выпускать и в этом смысле был находкой для класса, потому что обычно никто не хотел писать заметки. Славка и не просил: он писал сам. И рисовал стенгазету запоем. Именно рисовал, Потому что главной её частью всегда был заголовок на пол-листа. Стенгазета выходила пунктуально ко всем праздникам, это нравилось директору, ставилось классу в заслугу.

Так вышло, что имя Славы Селезнёва стало неизменно упоминаться на общих собраниях — пусть не как отличника, но зато как лучшего школьного активиста.

МИША РЯБИНИН, четвёртый велосипедист, парень, приятный во всех отношениях. На таких людях, как на китах, пожалуй, земля держится.

Умница, рассудительный, не вспыльчивый, он был прочным отличником. И не потому, что, как некоторые, пыхтел ночами до седьмого пота, а потому, что имел добрую голову на плечах.

Когда в «гнезде» особенно закручивались споры, рождалась истеричная перебранка и пахло дракой, Миша Рябинин неизменно выступал на сцену и сразу всех мирил. Как истый реалист, он говорил: «Братцы-кролики, жизнь сложна, и не нам с ходу распутать все узлы. Терпение — и распутаем. А тем временем нужно принимать жизнь, какая она есть. Уясним себе, какой это трудный орешек!»

И был он феноменальный математик. Встречаются люди с такими способностями. Если кому-нибудь лень было умножать в столбик, скажем, 319 на 29, он спрашивал Рябинина, и тот, бровью не поведя, моментально отвечал: «Девять тысяч двести пятьдесят один». Старенький учитель математики Кирилл Прокофьич, качая головой, поговаривал: «Ты, Рябинин, если не свихнёшься, далеко пойдёшь. Глядите на него, это будущий Гаусс! Лобачевский! Не скалься! Учись!»

Мишка вправду скалился. Не весьма ценил свой дар, не задавался, и это было очень в нём симпатично. Сколько раз глухими зимними ночами, озверев от синусов и тангенсов, Павел завидовал Мишке Рябинину! Сам Павел был в математике чурбан чурбаном, таблицу умножения — и ту без запинки не выучил.

Смешно теперь вспомнить, а тогда было не до смеха. Сколько сил отняла математика, но обиднее всего, что после школы вся начисто забылась. Сам Павел ни за что не решил бы самую пустячную алгебраическую задачку, а ведь было время — решал, сидел до утра, в глазах зеленело, а решал, потому что лез в отличники. Он был старательный до одержимости, и он стал отличником, однако не показывая виду, чего это ему стоило. Зайдёт речь, спросит кто, он так небрежно: «Да пятак схватил, сам не знаю за что». И всё она, любовь распроклятая. Он любил девочку, которая принципиально считала, что настоящий человек — он учится элегантно и легко, получая пятёрки, как нечто само собой разумеющееся…

ЖЕНЯ ПАВЛОВА — звали эту девочку. Была она подлинным украшением команды велосипедистов. Отчаянная девчонка — живая, как ртуть, умница, весёлая, бесстрашная.

Сам Виктор Белоцерковский иногда позорно пасовал перед ней в спорах, она была единственной, чью правоту он соглашался признать, конечно, только если уж очень она его к стенке припрёт неотразимым аргументом.

Женькино присутствие неизменно возбуждало и вдохновляло всех остальных. И когда она мчалась по посёлку впереди всех на своём мужском велосипеде — в лихих истрёпанных брюках, в полосатой блузчонке, напоминающей тельняшку, с развевающимися по ветру патлами, а за ней усердно жали на педали целых пятеро рыцарей, это была картина.

Стоит ли добавлять, что все пятеро, кто по уши, кто по ноздри, кто по гроб жизни, были в неё влюблены, за что её и ненавидела половина девчонок класса.

Кто-то сказал за спиной Павла:

— Споём, что ли, русскую народную кирпичную?…

Два голоса затянули было что-то непонятное, но, не получив поддержки, скисли. А трамвай всё тарахтел, дребезжал, и люди как-то утряслись, каждый нашёл себе естественное положение, Павла перестали впрессовывать в стену, так что он покрутился, как винт, оказался лицом к окну, продышал во льду оконце и посмотрел.

Снежная равнина тянулась до горизонта, по ней шагали опоры высоковольтной линии. Одноколейка порой ныряла в такие сугробы, что они достигали окон, и трамвай шёл, как по тоннелю.

Голоса вокруг гипнотически зудели, равномерное попрыгивание колёс по стыкам убаюкивало, а дырка, которую Павел продышал, моментально покрылась тонкими узорами, похожими на листья ископаемых папоротников.

Павел прикрыл глаза — и снова нахлынуло…

— Вы тёмные, жалкие, беспросветные люди! Ослы! Человек, не понимающий новейших стихов и музыки, не может считаться полноценным человеком, ибо он невежда! Если ты говоришь: «Не понимаю», — то только из-за твоего невежества, необразованности и духовной лени, да, духовной лени!

— Было бы чего понимать! Кривлянье!

— Мальчики, мальчики! Я понимаю, когда в музыке красота, душа, мелодия. Моцарт, Бах, Чайковский — я это понимаю. Но то, что мы сейчас слышали, — это же ужас!

— Правильно! С жиру бесятся. Уродство!

— Когда Бизе написал «Кармен», она провалилась, все говорили: «Уродство!» Когда появился Скрябин, кричали, что это конец музыки. Джаз был воспринят многими как ужасная, уродливая «музыка толстых», по определению Горького.

— Всё равно джаз — у-род-ство!

— Нет, неверно, надо разделять: смотря какой джаз.

— Вон Федька не любит джаз. Федька, что ты всё молчишь? Скажи веское слово: ты любишь джаз?

— Да ну… Пускай. Бывает ничего себе… Я вообще песни люблю.

— Дайте слово Пашке.

— Товарищи! Я согласен с Витькой. Мы все дико некультурны. Я думаю, что для того, чтоб отвергать, надо сперва знать.

— Правильно! Правильно!

— Товарищи, товарищи! Дайте докончить… Черти, кто поджёг покрывало?! Гасите скорее!… Я говорю: а почему обязательно надо противопоставлять? Народные песни прекрасны. Симфония, и симфоджаз, и джаз — у меня один критерий: чтобы это было талантливо!

— Это всеядность, плюгавая бесхребетность, вот что я вам скажу, мальчики. И вообще выше Чайковского нет никого!

— Нет, Пашка прав, а ты, старушка, ослица. И все вы ослы, вы мне надоели. Уши длинные, а не слышите. Я выключаю. Хватит метать бисер.

— Слышь, а как я тебе врежу! Так сказать, по нашему, по-простому. С позиций упомянутого осла!

— Тише, тише! Ну, Бетховен, ну, Шостакович, пущай. А в рыло-то зачем? Поставь, будь друг, Бунчикова, где он тут у тебя? Или Шульженко.

«Это поразительно, — думал Павел, — какие мы уже тогда были разные. Чертовски интересно, кто же куда за эти годы ушёл. Следы можно разыскать, узнать. Наибольшая вероятность встретить Фёдора Иванова, а он, может, знает об остальных…»

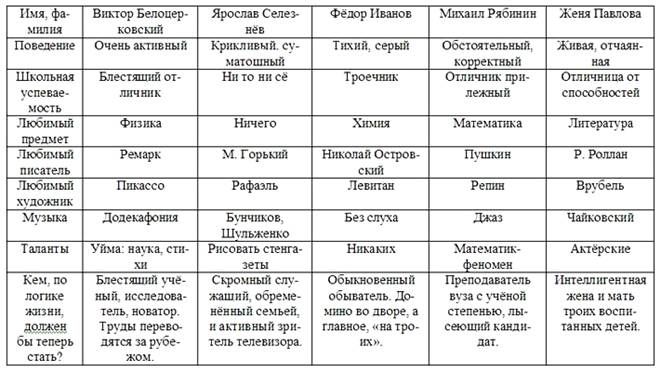

Пошевелив локтями, он ощутил достаточное пространство, чтобы достать из одного кармана записную книжку, а из другого ручку, и принялся суммировать в сжатую схему основные черты участников споров в «гнезде».

К очерку это не имело никакого отношения, но было нужно лично ему самому. Он сделал попытку предсказать: кто кем является теперь?

Кое-как, косо-криво, но разборчиво (а опыт у него был, приходилось постоянно записывать и в кузове грузовика, и на штормующем сейнере, и в кромешной темноте) соорудил следующее подобие ведомости:

|

Табличка предназначалась только «для себя», для проверки своих способностей разбираться в людях. По той же самой логике жизни шансы попасть пальцем в небо были: пять к пяти.

Существует странная, какая-то злая закономерность, когда подающие надежды молодые люди далеко не всегда эти надежды оправдывают. Подчас из вундеркиндов вырастают серые, беспомощные личности, из недоумков — вдруг гении.

Хотя и многие вундеркинды выросли в гениев, хотя и большинство недоумков так и осталось недоумками.

Иной в юности гремит, блестяще идёт в институт, там все ему прочат великое будущее… И вдруг хлоп! Исчез, как сквозь землю провалился. И забыли, что такой-то гремел!… Лишь случайно можно обнаружить его где-нибудь за столом, в тихом скромном углу, с девяти до шести с часовым обеденным перерывом: он уже ни на что не претендует, не будоражит умы, не горит. Выгорел.

Существует категория людей с коротким запалом, которого хватает лишь, чтобы с блеском готовиться, а придёт пора действовать, ради которой-то и была подготовка, весь этот сыр-бор и блеск, они выгорели…

Обидная картина. Уверенно предсказать будущее человека в наш кибернетический век всё так же невозможно, как и при скифах.

…Кондукторша закричала:

— Комбинат, конечная! — И Павел вместе со всеми повалился вперёд, так бурно трамвай затормозил.

Он выбрался из вагона. Оторопело огляделся. В первые секунды ему показалось, что он напутал и приехал не туда.

Он ничего не узнал.

(support [a t] reallib.org)