"Советская цивилизация. От Великой Победы до наших дней" - читать интересную книгу автора (Кара-Мурза Сергей Георгиевич, Перевод...)

Глава 4. Образ советской хозяйственной системы

Ключевым постулатом всей антисоветской идеологии было утверждение, что рыночная экономика западного типа эффективнее советской. Прежде чем переходить к более тонким материям, предлагаю обдумать и зафиксировать оценку по самому жесткому критерию —

Принимаем во внимание жесткий факт, который Фернан Бродель сформулировал таким образом: «

В социально-экономической сфере антисоветская мысль создала многообразную и довольно сложную интеллектуальную конструкцию. В наиболее радиальном виде ее кредо в 80-е годы сводилось к следующему: «

В таком виде эта формула стала высказываться лишь после 1991 г. — до этого никто из людей, еще не увлеченных антисоветским миражом, в нее бы просто не поверил, даже рассмеялся бы. Настолько это не вязалось с тем. что мы видели вокруг в 70-80-е годы. Никаких признаков коллапса, внезапной остановки дыхания, не было. У тех, кто в этот назревающий коллапс верил, это были лишь предчувствия, внушенные постоянным повторением этой мысли «на кухнях».

А.Д.Сахаров писал в 1987 г.: "Нет никаких шансов, что гонка вооружений может истощить советские материальные и интеллектуальные резервы и СССР политически и экономически развалится — весь исторический опыт свидетельствует об обратном" (А. Сахаров, "Мир, прогресс, права человека. Статьи и выступления". Л., 1990. С. 66).

Вот мой личный опыт. Я ушел из любимой деятельности, экспериментальной химии, в гуманитарную под влиянием негативной мотивации — для изучения тех болезненных явлений, что тормозили развитие советской системы. Главный пафос моей аналитической работы был критическим. Но и мой, и общий вывод моих коллег (которые позже перешли на антисоветские позиции и даже стали министрами в правительстве Гайдара) был именно таким: система улучшается, но

Такие катастрофы, как коллапс хозяйства, не приближаются без достаточно длительного нарастания явных симптомов — если, конечно, сама власть по каким-либо причинам вдруг не разрушает хозяйство. Даже в середине 80-х годов никаких веских причин ожидать катастрофы не было. Потому то речь во время первой фазы перестройки шла об

Посмотрим массивные, обобщающие показатели советского хозяйства, опубликованные в 1991 г. Госкомстатом СССР — уже горбачевским и почти ельцинским. Его руководство конечно же не взяло бы на себя смелость в полной фальсификации всей национальной статистики за десяток лет — даже если бы такая фантастическая фальсификация и была технически возможна. Вот статистический ежегодник «Народное хозяйство СССР в 1990 г.» (М.: Финансы и статистика. 1991. Тираж 30 000 экз.). Как показательные для советского периода возьмем данные до 1989 г., поскольку уже этот год нельзя, строго говоря, причислять к советскому периоду (плановая система и монополия внешней торговли уже были подорваны целым рядом важных изменений). Вот некоторые из красноречивых данных.

|

Устойчиво росли индексы потребления населением материальных благ и услуг: по сравнению с 1980 г. они составляли в 1985 г. 114,7% и в 1989 г. 127%. Быстро росли в СССР капиталовложения, — вплоть до слома системы — что уж совсем никак не вяжется с представлением о назревающей катастрофе, когда все силы бросаются на срочные задачи ее предотвращения. Если вкладывают в будущее, а не в починку настоящего, коллапса не ожидается. По сравнению с 1980 г. капиталовложения в СССР возросли в 1988 г. на 40%, а, например, в США на 30%, во Франции на 10%, а в ФРГ нисколько не возросли. Улучшались и самые массивные, системообразующие качественные показатели советского хозяйства — урожайность сельскохозяйственных культур, надои молока, удельный расход топлива на получение 1 квт-ч электроэнергии — с 468 г в 1960 г. до 325 г в 1987 г. По этому важному показателю СССР обогнал большинство стран Запада — в США на 1 квт-час электроэнергии расходовалось 354 г. топлива, во Франции 359. Подобных признаков было много, и это были именно "неумолимые" общие тенденции системы. Иными словами, самые главные объективные показатели никакой катастрофы не предвещали, и формирование ее образа в массовом сознании было типичной манипуляцией.

В недавней обзорной статье ведущего научного сотрудника МГУ Л.Резникова "Российская реформа в пятнадцатилетней ретроспективе" (Российский экономический журнал, 2001, № 4) сделан такой вывод: "Исключительно важно подчеркнуть:

Доклад ЦРУ 1990 г. "О состоянии советской экономики" также утверждает, что даже и кризиса в советском хозяйстве не было, не то что неизбежного коллапса. Этот доклад довольно часто цитируется американцами (сам я читал только его реферат и ссылки на него). В нем по американской методике и с собственными данными ЦРУ были пересчитаны показатели советской статистики и признаны, в общем, верными. Уж кому должны были бы верить антисоветские идеологи, как не своим верным союзникам?

Ощущения коллапса и даже кризиса совершенно не было в массовом сознании, в том числе интеллигенции, очень критически относящейся к системе. Это показало двухгодичное (1988 и 1990 гг.) исследование ВЦИОМ под руководством Ю.Левады, результаты которого представлены в книге «Есть мнение» (М., 1990). Весь пафос исследования является открыто антисоветским, но никакого предчувствия кризиса в нем не обнаружено.

Отмечу здесь, что примитивна сама логика рассуждений, из которых выводилась негодность советского типа хозяйства из факта снижения

Посмотрим, как искажается наше сознание, когда мы оперируем валовыми цифрами, не учитывая "изъятия". (Кстати, помню, в 70-е годы эту проблему поднимали французские экономисты. Они говорили, что нельзя сравнивать показатели разных стран, прежде чем из них будут вычтены некоторые "неделимости". Подобную вещь мы обсуждали, говоря о сравнении доходов до вычитания "физиологического минимума". Но мировые аганбегяны на этих авторов, видно, прикрикнули, и эта идея заглохла). Кажется, простая вещь — мощность двигателя. Из физики знаем: это работа, произведенная в единицу времени. А на деле ничего эта величина не говорит, если мы не знаем, какую часть мощности двигатель вынужден тратить

Возьмем другую сторону жизнеустройства — не производство, а

Вызывало, например, нарекания строительство. Известно, что масштабы его были исключительно велики, едва ли не все горожане в этот период испытали переезд (отделялись молодые, получали новые квартиры, улучшали старые и т.д.). Отрасль явно не справилась с такой экспансией, квалификация работников и качество работы упали. Но с тем, что получение квартиры, пусть даже и построенной с огрехами, было для человека ухудшением, поверить невозможно. А ведь именно так ставят вопрос антисоветские ораторы. Конечно, люди, получив новую квартиру, быстро забывают свои ощущения. Но если бы новоселам сказали об «ухудшении» их жизни в тот момент, они бы просто не поняли. И кривые рамы подгонялись, и щели заделывались — а люди квартирам были рады и коллапса не ожидали.

|

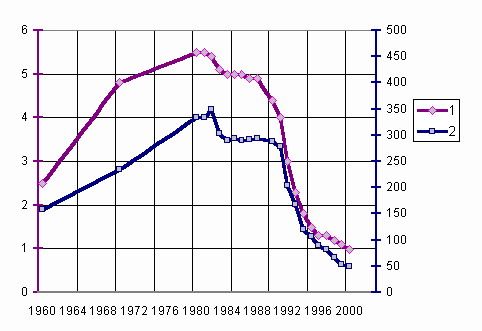

Рис.17 Объем услуг почты и телеграфа России. 1 — число отправленных писем, 2 — телеграмм

Именно после 1988 г. стал быстро нарастать кризис, грозящий катастрофой. Вызван он был как раз отказом от главных принципов советского хозяйства, попыткой его «гибридизации» с элементами капиталистической экономики совсем иного типа… Катастрофа назревала так быстро, что уже в 1990 г. стали официально говорить об «опасности разрушения народного хозяйства». Большими усилиями, за счет потери политической стабильности правительство удерживало ситуацию под контролем. Напротив, антисоветские силы делали все возможное, чтобы экономическое положение дестабилизировать и обострить недовольство населения (полезно вспомнить, как вышедшие из КПСС соратники Горбачева разжигали забастовки шахтеров Кузбасса).

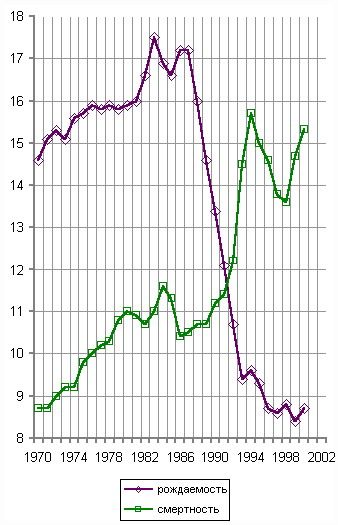

Рассмотрение принципов и последствий неолиберальной реформы в России выходит за рамки нашей темы. Однако оценка масштабов потерь, которые понесло при этой реформе хозяйство, говорит о масштабе средств, которые регулярно вкладывались в хозяйство при советском строе. Это может служить для нас методическим приемом. Сейчас уже перестали применять прием пропаганды, который был излюбленным в первые годы реформы — утверждение, будто кризис унаследован от советской системы и является просто продолжением созревших в ней тенденций. Сама форма кривых, выражающих динамику экономических показателей, говорит о том, что в 1990-92 гг. произошел именно слом системы, ее убийство политическими средствами. Если мы оценим хотя бы приблизительно те средства, которые с тех пор потеряло хозяйство, мы поймем, с какой интенсивностью работала экономическая машина СССР.

Конечно, трудно учесть все средства, которые успели реформаторы растратить за 10 лет. Сколько, например, реально стоило поддерживать военный паритет с Западом? От него отказались, вооружения не разрабатывают и не приобретают, армию распустили — сколько на всем этом сэкономили правительства Гайдара и Черномырдина? Где эти деньги? Десять лет практически не делается капиталовложений в производство, свернуты все большие строительные и мелиоративные программы. Почти не выделялось средств даже на поддержание технической инфраструктуры. Инвентаризация всех этих изъятых из хозяйства средств — большая задача. Есть и очевидные изъятия, например, присвоение правительством Гайдара 372 млрд. руб. вкладов населения в Сбербанке. Когда люди делали эти вклады, покупательная способность рубля была существенно выше, чем доллара, так что реальные средства, изъятые из хозяйства, были огромны.

Главный дефект той системы, к которой перешли от советского строя, вовсе не в том, что «новые русские» вывезли 300 млрд. долл. или накупили себе «мерседесов». Главное, что они при этом уничтожили в десятки, а то и сотни раз больше ресурсов, то есть оказались бессмысленными (с точки зрения интересов общества) хищниками. И это — свойство фундаментальное (в принципе, вся западная экономика именно такова). Рядом с этим свойством тупость советского управления — свойство именно не фундаментальное, а исторически данное и устранимое. Да и потери эта тупость порождала гораздо меньшие, чем нынешняя хищность.

В мае-июне 2000 г. в Государственной думе состоялись слушания, на которых обсуждалась возможная стоимость восстановительной программы. Там было сказано: "для создания современной производственной базы запуска производства потребуется не менее 2 триллионов долл." (запись слушаний опубликована в "Российском экономическом журнале", 2000, № 7). То есть, 2 трлн. долл. нужны еще не для развития, а лишь для повторного

При обсуждении этих сведений в Интернете один из собеседников, Б., посчитал, что сумма в 2 трлн. долл. сильно завышена. На мой взгляд, она занижена. Стоит вспомнить, что в хозяйство ГДР уже вложен 1 трлн. марок, но ее производство еще далеко от уровня запуска с выживанием в условиях открытого рынка. А ведь стартовые позиции промышленности ГДР в 1990 г. были гораздо лучше, чем у нас сейчас, да и масштабы не те и население не оголодало. Сколько стоит по рыночным ценам восполнить в условиях Сибири и Севера десятилетний перерыв в геологоразведке и обустройстве новых месторождений? Рынок так рынок, надо брать мировые цены на эти работы. Ведь это уже не советская система, мы об этом забываем. Это сказывается на мышлении хозяйственных руководителей. Их сознание расщеплено — они опираются на оставшиеся ресурсы советской системы, другой рукой их же уничтожают, но в своих расчетах исходят из того, что ресурсы эти вечны.

Мы практически лишились флота — сколько стоит его закупить или построить? И так — пройдитесь по всем самым массивным системам. Только тракторный парк, который выбит почти полностью, по европейским нормам для фермеров (1 трактор на 10 га) будет стоить 150-200 млрд. долл… Стадо крупного рогатого скота вырезано более чем наполовину — сколько стоит купить 30-40 млн. голов породистого скота? И ко всему этому надо добавить стоимость полной переподготовки рабочей силы. Скорее всего, число 2 трлн. долл. занижено вследствие инерции образа советских цен. Да и западные цены начнут расти из-за общего повышения цен на нефть. Значит, не только все материальные ресурсы, но и рабочая сила резко подорожает (работникам надо питаться, а импорт продовольствия будет обходиться дороже). При этом не видно, почему бы прекратился отток капитала за рубеж.

Возьмем одну только отрасль — энергетику. 15 января 2001 г. был опубликован очередной выпуск «Обозрения», информационно-аналитической справки о положении дел в экономике "Центра развития" (рук. С.Алексашенко, бывший заместитель председателя Центробанка РФ). Там сказано: «В ближайшие десять лет, по оценкам экспертов, выбытие мощностей в течение 2000-2010 гг. возрастет примерно до 10 млн. кВт в год, а существующие темпы ввода новых мощностей уже не будут покрывать их выбытия. В среднем за предшествующие 10 лет вводились мощности около 1,24 млн. кВт в год, в 1999 г. объем ввода новых мощностей составил, по словам зампреда правления РАО "ЕЭС России" Я.Уринсона, лишь 0,84 млн. кВт, в 2000 г. был введен 1 млн. кВт.

Помимо этого, изменение топливно-энергетического баланса России в сторону уменьшения доли газа при выработке электроэнергии и переоборудование электростанций на потребление угля потребует дополнительных вложений в отрасль. По оценкам экспертов, потребность в инвестициях в электроэнергетику в 2001-05 гг. будет составлять от 3,8 до 4,4 млрд. долл. в год, а в 2006-10 гг. возрастет до 8,4-9 млрд. долл. в год, тогда как объем инвестиций в основной капитал снизился с 4,9 млрд. долл. в 1997 г. до 1,1 млрд. долл. в 1999 г., а в 2000 г. может составить лишь 1,3-1,5 млрд. долл.». Говорят о замене нефти и газа углем — но ведь и добыча угля непрерывно падает (рис. 18).

|

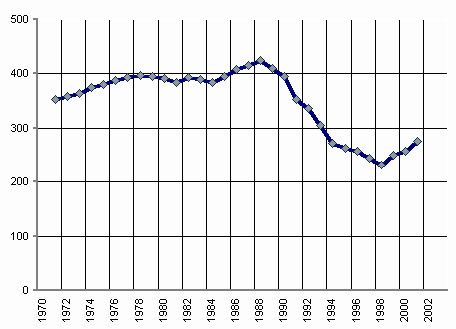

Рис.18 Добыча угля в России (млн. т)

В своей пропаганде реформаторы приукрашивают положение дел, называя отдельные случаи благополучных предприятий. На фоне целого это —

Вновь возьмем один из ключевых ресурсов хозяйства — энергию. В 1999 г. США потребили 1 млрд. тонн нефти, а РФ — 80 млн. тонн. Добыча нефти падает, а за долги надо отдавать все больше и больше. Скоро добыча снова резко упадет, поскольку начнется эффект от прекращения с 1990 г. разведывательного бурения (рис. 19 и 20). В этом нет ни капли идеологии, и нехватку энергии не покрыть гениальными мозгами, из которых к тому же большая часть уплывает за рубеж. С газом положение не лучше. В некоторых областях закончили прокладку труб, вогнали в их прокладку большие средства, а газа не подают — нет. Уже ведутся его закупки по мировым ценам у Туркмении. Одновременно идет подготовка к массированному экспорту электроэнергии.

|

Рис.19 Состояние нефтедобывающей промышленности России. 1 — Объем добычи нефти в России (млн. т), 2 — Число занятых в отрасли (тыс. человек)

|

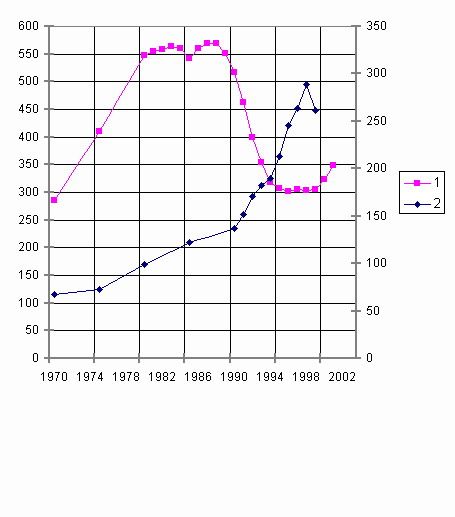

Рис.20 Разведочное бурение на нефть и газ в России (тыс. м)

Те, кто продолжает отстаивать сегодня антисоветскую доктрину, все время переходят от той проблемы, которая стоит перед страной, на совсем другую проблему. Ведь задача в том, чтобы оживить и восстановить

Но и оптимизм относительно анклавов необоснован. Они пока что работают на старых ресурсах — не платят за землю, имеют очень дешевую энергию и используют старую рабочую силу, не отчисляя денег на создание новой. Кроме того, они защищены остатками советского железного занавеса. А надо прикинуть, как будут выглядеть эти анклавы, когда РФ введут в ВТО. Ведь один из главных смыслов ВТО — обязательство всех стран, не входящих в ядро системы, отказаться от собственной научно-технической деятельности. Запатентовать свои разработки нам будет почти невозможно — таково разделение труда, предусмотренное ВТО. А значит, все передовые предприятия, о которых нам говорят по телевизору, все равно станут филиалами ТНК или сойдут со сцены.

Антисоветская интеллигенция поддержала главные принципы либеральной реформы, но при этом все ее виднейшие представители признают, что никто не может дать гарантии, что мы "выкарабкаемся". То есть, эти люди поддержали смертельно опасную операцию над своей больной страной — "против воли больного", как признали сами демократы. Причем болезнь вовсе не требовала такой операции, а о заведомом вреде этой операции и ее опасности для жизни предупреждали очень многие авторитетные специалисты. Тут безответственность порождена идеалами. Для одних страна обладает

Рассмотрим некоторые концептуальные основания критики советской системы хозяйства.

Частью большой антисоветской доктрины в сфере экономики была атака на представление об общенародной и государственной

Придание же этому чисто социальному феномену статуса "естественного", то есть природного, внесоциального также надо считать иррациональным, поскольку здесь слово "естественный" просто заменяет слово "священный" и никакого содержательного значения не имеет. Частная собственность в ее современном виде возникла лишь в Новое время, с превращением человека в свободного индивида (исходный элемент этой собственности — собственность на

А только в цивилизованном состоянии человечество живет уже 20 тысяч лет — двести веков! Более того, даже не частная, а и более ранние формы собственности возникли лишь с появлением земледелия, то есть сравнительно недавно. А до этого вполне сформировавшийся

Cоответственно, не существует и никакого природного "чувства Хозяина", которое было якобы утрачено советскими людьми из-за обобществления собственности на средства производства. Создание мифа об этом "чувстве" или инстинкте — типичное биологизаторство культуры, отрыжка социал-дарвинизма. Прискорбно наблюдать его в культурной образованной среде. Что же касается этого чувства как порождения культуры, то вовсе не советская власть его ограничила в России, а Православие. С.Булгаков пишет в книге "Христианский социализм": "Именно это-то

Во время перестройки настойчиво внушалась мысль, что, мол, общенародной собственности в СССР и не существует, ее захватило государство, так что

Бюрократия в СССР явно представляла собой социальную группу работников управленческого аппарата и никакими признаками класса-собственника не обладала. Так же, как и менеджер в частной корпорации выполняет функции управления и участвует в принятии решений, но вовсе не является

Напротив, чтобы опорочить советскую собственность, антисоветским философам приходилось идти на сложные интеллектуальные выкрутасы и на грубую подмену понятий. Вот, например, что пишет видный философ-правовед В.С.Нерсесянц: "Одним из существенных прав и свобод человека является индивидуальная собственность, без чего все остальные права человека и право в целом лишаются не только своей полноты, но и вообще реального фундамента и необходимой гарантии" (В.С.Нерсесянц. "Декларация прав человека и гражданина" в истории идей о правах человека. — СОЦИС, 1990, №1).

Утверждение, будто без частной собственности (философ стыдливо заменяет слово "частная" на "индивидуальная")

С точки зрения буржуазной идеологии, такие общества были

Эксплуатируя заложенный в миф о собственности порочный круг, эти философы поневоле доходят до абсурда. Тот же В.С.Нерсесянц пишет: "Создаваться и утверждаться социалистическая собственность может лишь внеэкономическими и внеправовыми средствами — экспроприацией, национализацией, конфискацией, общеобязательным планом, принудительным режимом труда и т.д.". Речь явно идет о советском строе. Вдумаемся в это тоталитарное утверждение: философ отрицает всякую возможность создать социалистическую собственность экономическими и правовыми способами.

В.С.Нерсесянц, видимо, делает упор на национализации 1918 г., хотя и тут непонятно, почему же национализация — неправовой акт. А приватизация — правовой? Какие можно придумать правовые основания, чтобы отдать молодому биохимику и комсомольскому работнику Кахе Бендукидзе машиностроительный суперкомбинат «Уралмаш» за смехотворную цену — одну тысячную не стоимости завода, а стоимости его годовой продукции?

Но пусть даже национализация и была «неправовой» (точнее, следовала чрезвычайному революционному праву). Ведь это — всего лишь краткий исторический миг, да и национализированы были парализованные и заброшенные предприятия, что прекрасно видно из истории этого процесса. В первой книге кратко упомянуты обстоятельства, в которых проходила национализация промышленности в Советской России в 1918 г. Ее главной причиной была именно остановка производства владельцами предприятий, что грозило рабочим голодной смертью. Этот процесс начался до Октябрьской революции, во многих случаях с июля 1917 г. Именно владельцы нарушили свои обязанности, которые явно или неявно предусмотрены «общественным договором», каковым и является частная собственность на средства производства.

В 1954 г. были опубликованы исключительно важные для данной темы материалы — большой том в 824 страницы («Национализация промышленности в СССР. Сборник документов и материалов 1917-1920 гг.» М.: Политиздат. 1954). Его полезно прочитать внимательно, каждый документ, о каждом конкретном случае. Вот обращение правления профсоюза текстильщиков Поволжья к заводским комитетам, с которого начался процесс национализации текстильных предприятий региона:

«30 января 1918 г.

Наши фабрики и заводы находятся в плачевном состоянии: нет запасов машинных частей, нет сырых материалов и пр. Предприниматели не принимают никаких серьезных мер для приобретения таковых. Мы видим, как наши фабрики и заводы изо дня в день приходят все в больший и больший упадок, и близок час их остановки.

Товарищи! Наша священная обязанность — спасти положение. Мы просим вас немедленно, при содействии товарищей служащих контор выяснить адреса всех фирм, заводов, складов и магазинов, где приобретались для ваших фабрик и заводов машины и все материалы, а также выяснить местность скупки шерсти и адрес продавцов таковых, выяснить цены по сортам до войны и цены настоящего времени. Все данные, имеющие быть собранными по этому циркуляру, просим немедленно прислать правлению союза.

Шлем вам товарищеский привет».

Но 9/10 социалистической собственности в СССР было создано хозяйственной деятельностью в последующий за национализацией период. Согласно промышленной переписи на 31 августа 1918 г. было национализировано 3 тыс. крупных предприятий — практически все, какие были в России. Большинство их было разрушено во время гражданской войны и потом восстановлено уже советским государством. Но за годы первой и второй пятилеток и часть третьей пятилетки до начала войны было

Возьмем совсем уж крайний случай. Непонятно, почему надо считать "внеправовым" явлением хотя бы и принудительный труд осужденных, если он регулируется правом. Само понятие права у этого правоведа становится совершенно расплывчатым. Что за странное воздействие оказывает антисоветизм на головной мозг.

Своей хулой на социалистическую (и вообще коллективную) собственность философ по контрасту пытается доказать мысль о том, что уж частная-то собственность создавалась исключительно в рамках права и без внеэкономического принуждения. Но ведь эта мысль, откровенно говоря, просто нелепа. Не будем уж поминать Маркса ("на каждом долларе следы крови") или 9 млн. африканцев-рабов, доставленных в Америку живыми (по оценкам историков, живыми до Америки доплывало около 10% из тех, кто загонялся в трюм в Африке). По данным авторитетного историка Ф.Броделя, треть всех инвестиций Англии в период промышленной революции покрывалась средствами, награбленными в одной только Индии.

Понятно, что в статье, написанной в 1989 г., автор своими манипуляциями с понятием собственности выполняет чисто политическую задачу — готовит читателя к грядущей приватизации. Уж она-то, мол, даст гарантии прав и свобод каждому человеку: "Необходимо освободить социалистическую собственность от абстрактно-всеобщей, "ничейной", государственной формы… и трансформировать ее в индивидуализированную собственность всех членов общества".

Хотя в то время идея разрешить кучке ловкачей захватить всю государственную собственность еще широко не афишировалась, практические разработки уже велись. Вот откровения одного из идеологов реформы экономиста В.Найшуля в статье с красноречивым названием "Ни в одной православной стране нет нормальной экономики" (в столь же красноречивой рубрике "Кафедра научного капитализма" — "Огонек", № 45, декабрь 2000): "В 1985 году я написал самиздатовскую книгу о приватизации. Только называл приватизационные чеки не ваучерами, а инвестиционными рублями… В конце восьмидесятых организовалась некая единая тусовка, возникло новое экономическое поколение, из которого и вышло все, что вы наблюдаете сейчас, — нынешние реформаторы. В том числе Чубайс".

Вся эта атака на общенародную и государственную собственность, на мой взгляд, замешана на смеси подлости и глупости и велась она исключительно в целях прикрытия наглой и жестокой акции по присвоению это собственности горсткой хищников. Присвоив ее, они вовсе не отнеслись к этой собственности с «чувством Хозяина» — они ее разграбили, надолго парализовав производительные силы страны.

Одним из них было

В принципе это к вопpосу об экономике никакого отношения не имеет. Та или иная точка зpения о том, что нужно было делать СССР, опpеделяется моpальными ценностями, а не логикой. О ценностях же нет смысла споpить. Пpимем эту позицию и пpедположим, что советский наpод, в своем подавляющем большинстве пpинявший политику индустpиализации, фатально ошибся.

Это предположение очень смелое. Все ошибки Сталина и его тевосянов советские люди оплачивали излишками своей крови и пота. Из всего, что я знаю из всех доступных мне источников, именно эти люди, проливавшие пот и кровь, имели самую верную оценку альтернатив. И эта оценка была наиболее достоверной, поскольку речь шла об их собственной шкуре и шкуре их детей (которых они очень любили). Я считаю, что эта их оценка вполне адекватно выразилась в редкостном историческом явлении — культе личности Сталина. При том, повторяю, что все его ошибки и перегибы сразу и непосредственно выражались в излишке пота и крови.

Позиция, отвергающая индустриализацию, стала бы рациональной, а не идеологической, если бы ее сторонники провели ревизию всех имевшихся в тот период реальных альтернатив и сказали бы: та альтернатива, что была реализована, наихудшая. А народ, полюбивший тирана Сталина — дурак.

Я часто спрашиваю видных идеологов, даже нарушая приличия: "Какова была реальная альтернатива?" Стесняются, молчат. Ибо вот что пришлось бы ответить: лучше было бы отказаться от индустриализации, для которой не было средств. Лучше было бы не механизировать поле, а поддержать кулаков с дешевой батрацкой силой. Лучше было бы вновь начать гражданскую войну, расстреливая этих батраков в селе и безработных в городе. Лучше было бы сдаться Гитлеру и отдать Сибирь Японии.

Очевидно, что советский строй оказался неподготовлен к "сытой" жизни — тут он сразу породил элиту, вожделевшую буржуазной благодати. Оказался беспомощным против внутреннего врага, вскормленного холодной войной.

Не странно ли: никто не вспомнит сбывшееся пророчество Сталина. На языке марксизма он сказал: по мере развития социализма классовая борьба против него будет нарастать. Уж как над этим насмехались! А ведь в переводе на русский язык это было важное предупреждение. Смысл его таков: в советском строе есть глубокий изъян, и как только настанет сытая жизнь, в обществе появится сила, которая постарается этот строй уничтожить. Как разрешить это противоречие, поколение фронтовиков не знало. Но оно хоть предупреждало.

Что поражает в самой структуре антисоветского мышления, так это полное отсутствие в нем исторической памяти, интеллектуальной преемственности. Из него исключена рефлексия над теми оценками советской экономической системы, которые давали виднейшие мыслители Запада, наблюдавшие ее становление. Причем мыслители, обладающие высочайшим духовным авторитетом в среде самой антисоветской интеллигенции. Понятно, что можно считать те их оценки ошибочными, находить им какое-то объяснение, но ведь этого нет — их просто игнорируют без всяких внутренних сомнений.

Вот, Эйнштейн, хорошо информированный и об издержках советской индустриализации, и о репрессиях, писал в мае 1949 г.: "Экономическая анаpхия капиталистического общества, каким мы его знаем сегодня, является, по моему мнению, действительной пpичиной всех зол. Мы видим пеpед собой огpомное сообщество пpоизводителей, котоpые непpеpывно боpются дpуг с дpугом pади того чтобы пpисвоить плоды коллективного тpуда, пpичем боpются не из объективной необходимости, а подчиняясь законно установленным пpавилам…

Результатом такой эволюции стала олигаpхия частного капитала, чья колоссальная власть не может быть поставлена под эффективный контpоль в демокpатически оpганизованном политическом обществе. Это неизбежно, поскольку члены законодательных оpганов подбиpаются политическими паpтиями, финансиpуемыми или во всяком случае находящимися под влиянием частных капиталистов… более того, в нынешних условиях частные капиталисты неизбежно обладают контpолем, пpямо или косвенно, над основными источниками инфоpмации (пpессой, pадио, обpазованием). Таким обpазом, оказывается исключительно тpудным, если не невозможным в большинстве случаев, чтобы отдельно взятый гpажданин смог сделать объективные выводы и pазумно использовал свои политические пpава. Это выхолащивание личности кажется мне наиболее гнусной чеpтой капитализма…

Я убежден, что имеется единственная возможность устpанить эти тяжелые дефекты — посpедством установления социалистической экономики, дополненной системой обpазования, оpиентиpованной на социальные цели. В этом типе экономики сpедства пpоизводства находятся в pуках общества и используются в плановом поpядке. Плановая экономика, котоpая pегулиpует пpоизводство в соответствии с общественными потpебностями, pаспpеделяет pаботу между всеми, способными pаботать, и гаpантиpует существование всем людям, всем женщинам и детям. Воспитание личности, кpоме того чтобы стимулиpовать pазвитие ее внутpенних способностей, культивиpует в ней чувство ответственности пеpед согpажданами, вместо того чтобы пpославлять власть и успех, как в нашем нынешнем обществе".

Говоpя о "катастpофах, вызванных ускоpенной индустpиализацией", кpитики советской экономики сpазу же забывают о них, когда хотят показать неэффективность плановой системы с дpугой стоpоны — чеpез отсталость советской технологии в сpавнении с западной или чеpез низкий уpовень потpебления в стpане. Бывает, один и тот же экономист в одной и той же статье видит дефект советской системы в том, что она пpовела слишком фоpсиpованную ускоpенную индустpиализацию, и одновpеменно в том, что индустpиализация была недостаточно фоpсиpованной и ускоpенной и не вывела СССР на уpовень США. Такова диалектика антисоветского мышления.

Здесь надо сказать, что в антисоветском мышлении есть сильный крен в

Отвлечемся пока от того факта, что он чаще всего и сегодня мыслит не слишком умело — "забывает про овраги, а по ним ходить". Главное в том, что даже если бы его переводной учебник действительно был хорош, генотип системы, в котором записано огромное неявное знание о невидимых и даже принципиально не обнаруживаемых оврагах, представляет из себя не только большую ценность, но и огромную силу. В результате, ломая, как он полагает, лишь немногое в системе, технократ приводит дело к катастрофе. Почти наверняка можно сказать, что предполагаемый при этом выигрыш в эффективности меньше ценности того неявного знания и памяти системы, которые он разрушает.

Вспомним: поначалу антисоветский проект в экономике якобы сводился к тому, чтобы усилить роль обратных связей в хозяйстве СССР. Первая модель хозрасчета, вторая модель, расширение инициативы и т.п. Ради этого не стоило наваливать миллионы трупов, такие вещи делаются не торопясь, проверяя каждый шаг именно обратными связями. Хорошо получилось — принимаем, делаем еще маленький шажок. Не послушались реформаторы своего кумира Поппера (да и не читали они ничего, кроме конспекта лекций по Келле и Ковальзону).

Но если исходить из требований интеллектуальной совести, то надо вспомнить все предыдущие попытки усиления обратных связей (рыночности) в советской системе хозяйства. Укажем главные из таких точек: а) попытка пойти по пути госкапитализма в 1918 г.; б) НЭП, демонтаж трестов, хозрасчет и прямые связи; в) реформы Хрущева — ликвидация министерств, совнархозы; г) реформа Либермана-Косыгина; д) реформа Горбачева-Рыжкова; е) реформа Ельцина-Гайдара. Все эти попытки, вплоть до Горбачева, запускали процессы, чреватые глубоким разрушением хозяйства или недопустимым в реальных условиях снижением темпов развития (НЭП), а потому закруглялись, изучались (!) и приводили к восстановлению, на новом уровне, генотипа нашего "семейного" хозяйства. Всегда с изменениями, но не разрушительными. Лишь Горбачев пошел напролом, а потом его работу, в наиболее грязной ее части, доделала бригада Ельцина.

Если окинуть взглядом эту богатую историю, то именно об антисоветском типе мышления следует сказать, что в нем напрочь отсутствуют обратные связи. Это — система, принципиально необучающаяся.

Особо наглядны разрывы в логике, и "обратных связях", когда само планиpование тpактуется как "гигантский механизм по pастpате усилий и pесуpсов". Вспомним pеальность России 20-30 годов и представим себе альтеpнативу плановой экономике. Пpедположим заведомо невозможное (независимо от желаний большевиков): после гpажданской войны в России установилась экономика свободного капиталистического pынка. Каков был бы pезультат? Его нетpудно смоделиpовать, и вpяд ли кто-нибудь всеpьез сомневается в том, что в pеальных условиях pазpухи, отсутствия капиталов, огpомного внешнего долга и хpонической нехватки земли пеpвым pезультатом стала бы длительная массовая

Этой безработицы удалось избежать именно потому, что путем планового pаспpеделения pесуpсов, не подчиняющегося локальным экономическим кpитеpиям (прибыль), огpомные массы людей были вовлечены в стpоительство заводов, каналов, железных доpог, хотя бы с помощью "неэффективного" pучного тpуда. С помощью планиpования этим людям было обеспечено очень скpомное, но достойное существование и возможность учиться. А затем, опять-таки вопpеки экономическим кpитеpиям pынка, на заводах было установлено самое совpеменное по тем вpеменам обоpудование, котоpое бывшие кpестьяне вначале нещадно ломали. Все это с точки зpения pынка совеpшенно иppационально, а с точки зpения стpаны в целом было национальным спасением и сpедством избежать огpомных стpаданий.

Вернемся к жестокой pеальности. Могли ли согласиться с нарастающей безpаботицей и социальным pасслоением миллионные массы кpасноаpмейцев, воевавших под знаменем уpавнительного идеала ("пpотив эксплуатации")? Ни в коем случае. Достаточно сказать, что даже введение НЭП, т.е. стpого дозиpованное и контpолиpуемое допущение pыночной экономики, вызвало не только волну самоубийств, но и возникновение вооpуженных банд из кpасных ветеpанов гpажданской войны. Уместно было бы вспомнить и умеpших от голода pабочих и шахтеpов закpытых пpи введении НЭП неpентабельных фабpик и шахт и тот психологический эффект, котоpый пpоизводили эти смеpти.

Нет смысла споpить о нюансах, ошибках и пеpегибах. Не в них суть. Важно, что в целом пpинятый пpи планиpовании пpиоpитет социальных кpитеpиев над экономическими и долгосpочных целей над кpаткосpочными не был "очевидно иppациональным". Потому-то эта политика и была поддеpжана населением. И вот методологическая скудость антисоветизма. Делая экстpавагантный вывод о якобы очевидной иppациональности советской программы индустриализации, разумный человек попытался бы пpовеpить его каким-то независимым методом.

В данном случае отсутствие такой пpовеpки тем более кpасноpечиво, что сама истоpия пpовела объективный экзамен: войну пpотив СССР нацистской Геpмании, использующей пpомышленность почти всей Евpопы. Имеются достаточно точные, пpовеpенные немецкими "экспеpтами" данные о количестве и качестве советского вооpужения и военных матеpиалов. Исходя из этих данных не тpудно pассчитать pеальные темпы pоста пpомышленности, обpазования и культуpы в СССР за 30-е годы. Но ни подсчетов не делается, ни даже война как экзамен не вспоминается.

Когда говорят о дефектах планирования, то дело сводят именно к якобы неверным техническим решениям ("надо было строить хорошие картофелехранилища, а не ракеты"). Но даже если так, то ведь именно сделанный тогда обществом выбоp ("устоять даже в условиях военного быта") и опpеделял пpиоpитеты для планиpования — отпpавлять сpедства на стpоительство хpанилищ для каpтофеля или на стpоительство новой pакеты.

Здесь стоит на момент остановиться и отсечь целый пласт рассуждений, которые мне кажутся бесполезными — о правильности или ошибочности тех или иных конкретных плановых решений в советский период. То знание и те методы, которыми располагают граждане, позволяют надежно оценивать лишь критерии и выборы довольно высокого уровня, а не решения, которые, по сути, уже не зависят от общественного строя. Они и в американских корпорациях могут быть столь же ошибочными, как и в советском министерстве.

На деле, мне кажется, за конкретными "ошибками", которые вспоминают принципиальные критики советского проекта, кроется отрицание именно критериев высокого уровня. Но этого не хотят прямо говорить, и вытаскивают ошибку, обычно такую, которую собеседник и не может рационально оценить. Потом незаметно производится подмена предмета, и ошибочным начинает казаться критерий высшего уровня.

Например, один собеседник в Интернете (строитель) основывает свою критику плановой системы на таком факте: в СССР не разработали и не наладили производство хорошего насоса для бетона. Конечно, это плохо — в ФРГ такие насосы уже есть и дают большой эффект в строительстве. Значит, рассуждает он, здесь была допущена важная ошибка в планировании, значит, плановая система хуже частной инициативы и т.д.

Я считаю, что это рассуждение (а структура его типична) ошибочно. "Нет хорошего насоса" — это факт. "Допущена ошибка в планировании" — первый вывод. Но переход уже к этому первому выводу никак не обоснован. Ведь на деле задача стоит так: есть ограниченное количество ресурсов; надо создать и выпустить определенный минимальный набор продуктов; качество каждого продукта определяется количеством и качеством выделенных для его разработки и производства ресурсов; принятое плановой системой распределение ресурсов таково, что МИГ-29 хорош, а насос для бетона плох.

Почему же насос плох? В чем здесь ошибка Госплана? Возможно, в том, что переоценили ресурсы, выделенные для насоса, и он получился с качеством ниже приемлемого критического уровня. То есть, все равно что его нет. Если так, то лучше бы и не тратить на него средства, а закупить в ФРГ. Это — плохое управленческое решение, и не более того. Или же господа отвергают сами критерии распределения ("МИГ-29 важнее насоса")? Это уже проблема выбора, о ней и надо говорить.

Но даже и допущение о том, что выделение средств для насоса было ошибкой, неочевидно. При разработке и производстве любого продукта есть "кривые обучения" — сначала выходит плохо, а потом налаживается. Если не начинать разработку и производство, то никогда своего насоса и не будет. Просто очень богатые корпорации могут больше средств отпускать на первую стадию "обучения", но сравнения этих показателей мы ведь и не делаем. Мы сравниваем наш "необученный" насос с обкатанным насосом из ФРГ.

Что же касается "качества" самих плановиков, то нелишне напомнить, что Нобелевский лауpеат Василий Леонтьев, пpежде чем pазpаботать исключительно важный для западной экономики метод межотpаслевого баланса, был советским плановиком. И советским плановиком Кантоpовичем создан метод линейного пpогpаммиpования (исследование опеpаций), в кpупном масштабе пpимененный пpи планиpовании Сталингpадской битвы, а впоследствии удостоенный Нобелевской пpемии.

В 80-е годы делались, да и сейчас еще делаются попытки доказать внутренне присущую плановой системе неэффективность "строгими" методами кибернетики. Потому, мол, что рыночная экономика автоматически регулируется обратными связями, неподвластными ошибкам плановиков. Хотя тезис этот, на мой взгляд, совершенно схоластический и к реальности никакого отношения нигде и никогда не имел, он почему-то крепко запал в умы. Поэтому надо на нем остановиться.

Строго говоря, в этом тезисе есть уже пеpенос из идеологии некоppектных утверждений. Неpыночное хозяйство

Неприемлемо и обычное для идеологов выведение эффективности через сpавнение уpовня потребления в СССР и на Западе. Ни в плане природных, ни в плане исторических и культурных условий не выполняются минимальные кpитеpии подобия этих двух систем. Несоизмеpимости хоpошо изучены, и сpавнения, эффектные для пропаганды, в научном плане — подлог. Если бы Запад был поставлен в положение СССР (хотя бы отpезан от pесуpсов колоний, а потом "тpетьего миpа"), его экономика моментально pухнула, а затем там устpоилось бы что-то похожее на советскую систему.

Но допустим, что есть некий интегральный и применимый для обеих систем показатель "эффективности". Думаю, история надежно показала, что и в этом случае тезис о преимуществе рыночной экономики над плановой не получил эмпирического подтверждения. Страны "свободного рынка" (термин чисто идеологический, поскольку реальной свободы на этом рынке нет) всегда имели огромную помощь государства, которая и приводила систему в равновесие. Это были не "обратные", а именно "прямые связи", аналог плана. Только государство могло обеспечить экономике Запада захват колоний и перекачку оттуда ресурсов. Без них "рынок" (капитализм) в ядре системы вообще не мог бы существовать, о чем и говорит изучение "структур повседневности", то есть эмпирический анализ школы Броделя.

Когда "рынок" слишком усилился по сравнению с государством, случилась Великая депрессия. Ответом была "кейнсианская революция". Раз революция, значит, речь шла о катастрофе, а значит, о принципиальной неэффективности обратных связей. В западной литературе приходится читать выражения типа "сама по себе рыночная система является саморазрушающейся".

Напротив, имеется большой и прозрачный эмпирический опыт, говорящий о том, что нерыночное хозяйство с прямыми связями при отсутствии большого резерва ресурсов извне гораздо эффективнее рыночного. Речь идет, прежде всего, о семейном хозяйстве. Политэкономия (экономика полиса, народное хозяйство,

В 70-е годы я изучал организацию науки, а лаборатория устроена во многом как хозяйство семьи. И стал читать американскую литературу. Оказалось, что совокупность семей в США ведет огромную по масштабам хозяйственную деятельность. Почти весь досуг людей, а также время стариков и частично детей, в основном посвящен труду, в котором есть своя технология, материально-техническая база, организация, финансирование и т.д. Рынок наступает на эту сферу, но безуспешно, ибо в другом месте и отступает. Много полуфабрикатов пищи производит теперь промышленность — но зато мебель люди все больше и больше делают сами — тоже из полуфабрикатов.

В США были работы, в которых пытались обсчитать хозяйство семьи в рыночных категориях — как если бы члены семьи перешли на отношения купли-продажи с эквивалентным обменом. Оказалось, и об этом говорилось с удивлением, как об открытии, что семья жить бы не смогла — все услуги были столь дороги, что никто их оплатить бы не смог.

Самое странное было в том, что в семейном хозяйстве возникала энтелехия (системное качество) в крупном размере. Сумма оборота была не нулевая, в семье все получали большие деньги как бы из ничего — бесплатный

Эти экономические работы в США делались в русле "альтернативной экономики", но Чаянов об этом писал уже в 20-е годы. Важная вещь: крестьянский двор выполнял целый ряд работ крайне нерентабельных и "неэффективных" — и именно потому он в целом в годовом цикле был очень эффективным. Советское хозяйство было в принципе устроено по типу семьи или крестьянского двора. Подходить к нему, как к рыночному, указывая, что, мол, это неэффективно, а то нерентабельно — значит проявлять крайнюю степень механицизма и отсутствия системного видения. Это откат за древних греков, которые уже хорошо понимали значение энтелехии, синергизма, возникновения силы "из ничего".

Антисоветские экономисты, по большому счету, ратовали за превращение хозяйства семьи в рынок, за переход от сложной системной кооперации и максимальному переводу отношений на принцип купли-продажи с регулятором в виде обратных связей. Таков пафос их главных утверждений.

Когда говорят о рынке и плане как регуляторах хозяйства, то сводят эффективность такой большой системы, как народное хозяйство, к эффективности одной его подсистемы — управления. Тут, по-моему, есть столь большое взаимное непонимание, что даже не знаешь, как подступиться. Является ли управление лимитирующим звеном всей системы? Скорее всего, нет. Если не работает блок, производящий какой-то критически важный ресурс, то, как ни оптимизируй систему с помощью хорошего управления, результат плачевен. Советская система характеризовалась тремя особыми качествами, отличавшими ее от капиталистической.

Во-первых, она сумела запустить молекулярные процессы массового создания "снизу" самых ценных ресурсов. Прежде всего, это здоровый, спокойный, образованный человек. Это видно из множества жестких эмпирических показателей. Во-вторых, это создание всеобъемлющей системы поиска, разработки и собирания материальных средств — от сырья и энергии до рабочей силы. В-третьих, механизм концентрации ресурсов в ключевых точках в нужный момент и маневра ресурсами. Речь здесь идет не только о комплексном планировании, но и о создании больших технологических система типа Единой энергетической или единой железнодорожной. В сумме это дало такой запас эффективности, что гипотетическое превосходство обратных связей над прямыми в подсистеме управления по сравнению с этим запасом несущественно.

Но вернемся к тезису о более высокой эффективности рынка как регулятора по сравнению с планом. И этот тезис нельзя принять как недопустимо абстрактный. Он означает перенос чистой модели управляющей системы на сложную систему управления в реальной экономике. Это — на грани подлога. Специалист по экономической кибернетике Ст.Бир писал, что такая система, как предприятие (фирма), в принципе не может управляться на основе обратных связей. Для нее необходимо дополнение, "говорящее на ином языке". Это и есть дополнение через прямые связи (государственное регулирование, план и т.п.). По отношению к советской системе, которая, как и капитализм, была комбинацией прямых и обратных связей, можно было бы спорить об изменении пропорций или структуры связей. Однако в антисоветском движении вопрос был поставлен совершенно иначе. Оно потребовало слома советской системы.

Кроме того, в больших системах оптимум вообще не бывает четко выраженным. Есть широкие зоны "хороших состояний". Если система работает (как это и было с советской системой), то значит, она находится именно в этой зоне. Даже если зона оптимума иной системы (для нас — "рыночной") несколько выше, она всегда отделена от нашей более или менее высоким барьером. Затраты на его преодоление (на "перестройку") могут быть несопоставимо больше, чем разница в высоте оптимумов. Выдвигая свой тезис о предпочтительности рынка, антисоветские идеологи просто обязаны были четко заявить о своей оценке цены перехода.

Она, кстати, в последние десять лет определяется уже вовсе не умозрительно. Но и умозрительно она была известна до 1989 г. — в расчетах видных экономистов-рыночников, например, для Польши. Тогда говорилось, что по политическим соображениям Польша пойдет на эту перестройку, но она станет "нацией хорошо оплачиваемых зулусов". Было известно, что при переходе через потенциальный барьер Польша должна будет лишиться современной промышленности и науки. Так оно и произошло. Энтузиаст антисоветского поворота должен был не только открыто согласиться на такой вариант для России, но еще и обосновать надежду на то, что "русские зулусы" будут оплачиваться хотя бы по прожиточному минимуму.

В отношении России тезис о преимуществах обратных связей неприемлем еще и по той специфической причине, что и летом 1917 г., и сегодня в систему управления хозяйством встроен сильный теневой агент, находящийся вне России и действующий согласно критериям, явно противоречащим интересам России.

В России начала ХХ века большая часть прибавочного продукта изымалась в виде платежей по внешнему долгу, вывоза прибылей иностранным капиталом и в виде переводов на расходы дворянства и буржуазии за границей. Сегодня — то же самое. О какой эффективности рынка и обратных связей можно вообще говорить в таких условиях? Цены на главные товары на российском рынке устанавливались в Париже, и это были для России никак не обратные, а прямые связи — диктат. А что такое сегодня для России программа МВФ или негласные рекомендации Бильдербергского клуба? Прямой и предельно жесткий диктат, ничего не имеющий общего с обратными связями "свободного рынка".

Это положение усугубляется еще одним фактором, который в России оказывал сильнейшее внешнее (прямое) действие на управление до 1917 г. и после 1991 г. — диктат преступных уголовных структур. Об этом антисоветские теоретики тоже "забыли"? В таком случае все их моделирование никакой ценности не имеет. Можно принять, что в некоторых частных случаях мы имеем дело с искренним заблуждением, но в целом эта проблема прекрасно известна.

Общий вывод таков: даже если управление через рынок было бы эффективнее, чем через план, указанные факторы реальности настолько сильнее этого преимущества, что их устранение с помощью государственного контроля, как это и предполагалось в советском проекте, дает заведомый большой выигрыш.

Против советской системы хозяйства выдвигалось и много "обыденных" популярных обвинений. Они имели успех вследствие того, что люди, не имея достаточно широкой информации, с трудом могли "взвесить" обвинения, найти верную меру. Негативные явления и издержки гипертрофировались в сознании.

Например, много говорилось о том, что экономика якобы "работает на себя", так что в хозяйстве накапливается огромная масса ненужных запасов и неустановленного оборудования. Другое обвинение того же рода гласило, что огромная масса товаров вообще производится зря, они никому не нужны, забивают склады и уцениваются. И то, и другое имело место — но в каких масштабах?

Вот данные из статистического сборника "Финансы СССР. 1989-1990 гг." (М. Госкомстат СССР. 1991). Сначала о масштабах стоимости неустановленного оборудования (понятное дело, речь идет о сверхнормативных запасах): "В 1990 г. в амортизационный фонд начислено амортизации за год 147,5 млрд. руб., прочих поступлений в амортизационный фонд было 52,2 млрд. руб. Итого 199,7 млрд. руб. Израсходовано из этого фонда всего 202 млрд. руб., в том числе на полное восстановление основных фондов 98,6 млрд. руб. и на ремонт основных фондов 103,5 млрд. руб. (с. 172)… Сверхнормативного неустановленного оборудования на складах в капитальном строительстве (без сданного в монтаж и резервного) в 1990 г. было в СССР на 7,1 млрд. руб. (в 1989 г. — на 6 млрд. руб.)" (с. 178).

Далее в справочнике дается сводка о стоимости неустановленного оборудования по разным его категориям для всех министерств и крупных предприятий. Например: концерн "Норильский никель" имел неустановленного оборудования всего на 43 млн. руб.: в том числе — отечественного на 21 млн., импортного на 22 млн., сверхнормативного — на 33 млн. руб. (с. 181).

Таким образом, на полную замену и ремонт основных фондов в год расходовалось из амортизационного фонда порядка 200 млрд. руб. в год. На приобретение оборудования и инструментов в 1989 г. израсходовано 82,4 млрд. руб., а в 1990 г. 85,6 млрд. руб. А сверхнормативного неустановленного оборудования было на сумму 6-7 млрд. руб. в год. Неужели задержка с установкой 8% оборудования есть столь немыслимый дефект, чтобы из-за него бросать обвинение самим принципам хозяйственной системы? Мне кажется, что тут или заблуждение (незнание реальной обстановки в целом), или отказ чувства меры.

Теперь насчет того, что советское хозяйство несло большие потери из-за производства товаров, которые "никто не покупал". В 1989 г. в розничной торговле в СССР было продано непродовольственных товаров на 214,2 млрд. руб., а в 1990 г. на 259,7 млрд. руб. В цитированном справочнике читаем: "Потери от уценки товаров, не пользующихся спросом населения, устаревших фасонов и моделей: 1989 — 2,6 млрд. руб.; 1990 — 2,5 млрд. руб. (с. 184)". Итак, уценка товаров составляла всего около 1% продаж! причем уцененные товары не пропадали, не сжигались — они использовались людьми, многие это прекрасно помнят. А ведь этой проблеме в массовом сознании придали почти катастрофический характер.

Сегодня, когда мы находимся в тяжелейшем положении и окидываем мысленным взором совокупность антисоветских суждений о разрушенной системе хозяйства, возникает тяжелое чувство. Эта критика выглядит поразительно бесплодной, из нее нельзя извлечь никакого полезного урока. Какую из ее концепций ни возьми, — с желанием, отсеяв ругань, отобрать какие-то поучительные мысли — все расползается, во всем какая-то гниль. Это критика, построенная на ложных основаниях, недобрых чувствах и недобросовестных приемах.

Начиная с 1991 г. во всех республиках СССР проводится крупное международное социологическое исследование "Барометр новых демократий". В августе 1996 г. был опубликован краткий доклад руководителей проекта Р.Роуза (Великобритания) и К.Харпфера (Австрия) "Новый русский барометр". В этом докладе сказано: "В бывших советских республиках практически все опрошенные положительно оценивают прошлое и никто не дает положительных оценок нынешней экономической системе". Если точнее, то положительные оценки советской экономической системе дали в России 72%, в Белоруссии 88 и на Украине 90% (Rose R., Haerpfer Ch. Comparing and Contrasting Mass Response to Transformation in Eastern Europe and Russia. — Monitoring of Change: Principal Trends. 1996. Vol. 4, No. 24, p. 13-20).

Важным качеством любого жизнеустройства является представление о

По этому признаку советский строй жизни сильно отличался от сословного общества царской России и резко отличался от либерального общества Запада. Здесь нас интересует именно сравнение с Западом, поскольку во всей антисоветской пропаганде именно Запад брался за образец "правильного" распределения доходов, якобы устраняющего ненавистную "уравниловку". Скажем, наконец-то, прямо, что отрицание уравниловки есть не что иное, как придание законного характера бедности.

И философские основания советского строя, и лежащая в их основе антропология, несущая на себе отпечаток крестьянского общинного коммунизма, исходили из того, что бедность —

На Западе ведущие мыслители-экономисты либерального направления (А.Смит, Т.Мальтус, Д.Рикардо) считали, что бедность — неизбежное следствие превращения традиционного общества в индустриальное55. Более того, Мальтус даже считал, что бедность — универсальное свойство самого человеческого существования, просто рынок обнажил его до полной ясности. Он был противником государственной помощи бедным, поскольку именно голод и эпидемии являются необходимым стихийным регулятором численности бедных — и этому регулятору нельзя мешать.

Ницше писал: "Состpадание, позволяющее слабым и угнетенным выживать и иметь потомство, затpудняет действие пpиpодных законов эволюции. Оно ускоpяет выpождение, pазpушает вид, отpицает жизнь. Почему дpугие биологические виды животных остаются здоpовыми? Потому что они не знают состpадания".

Выше уже писали, что протестантская Реформация породила новое, неизвестное в традиционном обществе отношение к бедности как признаку отверженности. Это представление перешло и в идеологию. В середине XIX в. важным основанием либеральной идеологии стал

Видный идеолог социал-дарвинизма Г.Спенсер считал даже, что бедность играет положительную роль, будучи движущей силой развития личности. Эти идеи Спенсера оказали решающее значение на становление американской социологии. Таким образом, бедность рассматривали или как неустранимое зло или как социальное благо, побудительный мотив для прогресса.

Идеолог современного либерализма Ф. фон Хайек также считал, что бедность — закономерное явление в человеческом обществе и необходима для общественного блага. Он призывал ограничить государственное участие в сокращении бедности и возложить ответственность за свою бедность на индивидуума.

Иначе трактуют бедность социологи левых взглядов. Большую известность получила книга П.Таунсенда "Бедность в Великобритании", в которой эта проблема представлена как социальная, и причина ее лежит в сфере общественных отношений (в данном случае — в капитализме). По оценкам этого социолога, 25% англичан живут в реальной бедности и 50% постоянно находятся в страхе перед бедностью. Исследователь бедности и голода из Индии, лауреат Нобелевской премии по экономике А.Сен показывает, что бедность не связана с количеством товаров (шире — благ), а определяется возможностями людей получить доступ к этим благам.

Ограничение бедности является важным условием и выхода из тяжелых кризисов. Об этом много говорил Рузвельт. Л.Эрхард в программе послевоенного восстановления ФРГ исходил из таких принципиальных установок: «Бедность является важнейшим средством, чтобы заставить человека духовно зачахнуть в мелких материальных каждодневных заботах…, [такие заботы] делают людей все несвободнее, они остаются пленниками своих материальных помыслов и устремлений”. Л.Эрхард даже включал гарантию против внезапного обеднения в число фундаментальных прав: “Принцип стабильности цен следует включить в число основных прав человека, и каждый гражданин вправе потребовать от государства ее сохранения”.

В обыденной социальной реальности даже богатейших стран Запада бедность является обязательным элементом ("структурная бедность") и служит важным фактором консолидации гражданского общества. Каждый гражданин всегда имеет перед глазами печальный пример людей, выброшенных из общества. Советского человека, попавшего на Запад, поначалу удивляло, что пресса и телевидение очень обильно, с массой устрашающих деталей показывают крайнюю бедность части их общества. В этом нет никакого "саморазоблачения" — обществу не стыдно за эту бедность, регулярно показывать ее в назидание всем благополучным необходимо.

Скажу об особой категории выброшенных из общества бедных людей — душевнобольных. Количество неноpмальных в западных гоpодах поpажает. Там тепеpь новая политика — закpывать психиатрические больницы и выставлять пациентов на улицу. Свобода! А главное, экономия. Главный психиатp Нью Йоpка, сам из католиков, с гоpечью писал: "Беззаветные защитники так называемой свободы обpекают этих отвеpженных на жалкое существование, таящее большую опасность для них самих и, неpедко, для общества". Эту ценность откpытого общества в Россию уже внедpили: закон запpещает оказывать сумасшедшему помощь, если он сам об этом не попpосит.

Кстати, в обзоpе о состоянии психиатрических больниц на Западе экспеpт из Швеции замечает, что "к психопатам очень хоpошо относились в больницах России и избивали ногами в США". Под Россией имеется в виду СССР. Пpи всей бедности и дефектах наших больниц — почему бы это? Потому, что советская цивилизация взяла от Православия представление, что все люди — братья. А в США подспудно считают, что "Христос пошел на крест не за всех", и большинство — отверженные. У сумасшедшего его отверженность выявилась наглядно — и его можно и нужно бить ногами.

Надо сказать, что хотя страны православной и исламской культуры резко отличаются от Запада в отношении к бедности, и сам Запад в этом вопросе не един. До сих пор заметны различия в "католическом" и "протестантском" Западе. Тем, например, сложились две разные системы благотворительности. Они представлены "Армией спасения" в протестантских странах и огромной международной католической организацией "

Кстати, западная помощь "бедным всего мира" исключительно сильно политизирована, из нее вытравлены исходные евангельские принципы. Израиль получает от США помощь на одного бедного в 100 раз большую, чем Бангладеш, хотя средний доход в Израиле превышает 12000 долларов на душу населения.

Вернемся к "Caritas". Эта организация ведет исключительно широкие и философски глубокие исследования бедности. Мне удалось поработать в библиотеке этой организации в Испании и почитать отчеты ее исследовательских групп. Это исключительно важный для нас материал. К сожалению, никакого интереса к современному знанию по проблеме бедности, накопленному в этой организации, в России не проявили ни государственные, ни научные, ни общественные организации. Например, Российский гуманитарный научный фонд год за годом отказывал в даже небольших грантах на то, чтобы ввести эти обобщенные сведения в научный оборот в России. Эксперты РГНФ не голодают!

В целом, и на католическом Западе в этой сфере идет "тихая Реформация". Так, в Бразилии в систему вошли "социальные чистки". Ныне в ее культуре фактически принята идея апартеида, основанная на идущем от протестантской концепции "предопределенности" расизме. Сознательно создается общество двух коридоров — то, что в "развитом" Западе выражается, например, в концепции школы.

"Вторжение протестантского Запада" происходит даже в католической Испании. Оно выражается во многих проявлениях расизма, которого раньше здесь не было. Это — вытеснение иезуитов "Опусом деи", а католической благотворительности — "социальными службами". Старики от них бегут ночевать зимой на улице только по тому, с какими словами их там заставляют мыться56.

Западное общество иногда называют "обществом двух третей" — поддержание трети общества за чертой бедности создает самую стабильную конструкцию. Разделение на богатых и бедных на современном Западе утратило классовый характер, в привычных нам терминах марксизма его понять трудно. Рабочий вошел в то, что называется "средний класс" и живет так, как живут две трети населения. Буржуазии и не требовалось подкупать всех бывших пролетариев — треть общества остается в бедноте, и это даже необходимо. Вид бедности сплачивает благополучных. Все это понимают, многие страдают — но что же тут поделаешь. А мир бедных на Западе вообще почти не известен. Редко приходится чуть-чуть к нему прикоснуться, и это как удар тока.

Есть ли на Западе классовая солидарность с третью отверженных? Я бы сказал, что классовой нет (или есть на уровне лозунгов). Родственная — пока да, родные не дают опуститься. Но если не удержался — попадаешь в совсем иной мир. Двойное общество! Еще четче это видно в "третьем мире". Вот Бразилия, общество "двух половин". В 1980-90 гг. здесь 47% населения относились к категории "нищего", в 1992 г. их число составило 72,4 миллиона (Из "Отчета по человеческому развитию. 1994". ООН, Оксфорд Юниверсити Пресс. — Цит. в "Общество и экономика", 1996, № 3-4). Такое общество уже приходится контролировать террором, и в трущобах (фавелах) регулярно устраивают акции устрашения, пускают кровь в больших количествах. Повод всегда найдется. А рабочие живут пусть по европейским меркам бедно, но с известными гарантиями. Можно ли сказать о рабочем классе и на Западе, и в Бразилии, что "им нечего терять, кроме своих цепей"? Считаю, что нельзя. И в постоянной войне с фавелами они, скорее, союзники буржуазии, чем отверженных. Россия становится для мира одной огромной фавелой.

Либерализм и социал-демократия на Западе различаются не философским отношением к бедности, а разными социальными проектами. Когда к власти приходят правительства социал-демократического толка, масштабы бедности сокращаются, когда к власти возвращаются правые (как, например, Тэтчер), — возрастают. В США распределение семей по уровню доходов почти не изменяется. При делении всех семей на квинтили (по 1/5 всех семей) распределение выглядит так:

|

В царской России в период развития капитализма тяжелая бедность сильнее всего ударяла по городским низам, не имевшим уже опоры в крестьянской общине. Показательно положение детских приютов. В конце XIX века произошел громадный наплыв "подкидышей", отданных матерями в приюты ("воспитательные дома") младенцев. Например, в Московский приют в 1888 г. поступило 17,3 тыс. подкидышей. В большинстве своем младенцев отдавали матери-крестьянки, пришедшие на работу в город. В 60-е годы XIX века в государственных приютах умирало до 70% воспитанников, в начале ХХ века — до 55%. Работе столичных воспитательных домов в России посвящена большая книга Д.Л.Рансела "Матери нищеты: брошенные дети в России", изданная в Принстоне в 1988 г. (рецензия в журнале "История СССР", 1990, № 6). А в провинции, по данным наших историков, положение было хуже. Например, в Тверской губернии с 1828 по 1842 г. в приюты поступило 3335 подкидышей. Из них умерли 3187 (96%). Известна и причина — их кормили в основном жеваным хлебом.

На волне нарастания революции бедность в России стала рассматриваться как неприемлемое зло, с которым должно бороться все общество. В 1913 г. в Киеве прошел I Всероссийский сельскохозяйственный съезд, на котором собрались агрономы, экономисты, земские деятели, чиновники, предприниматели. Один из первых докладов назывался "Агрономия и землеустройство в их отношении к деревенской бедноте". Съезд принял решение, в котором подчеркивалось, что задачей агрономии является "обслуживание всех слоев земледельческого населения".

Это заявление носит принципиальный характер, оно показывает, насколько нынешнее состояние правящего слоя в России деградировало по сравнению с началом ХХ века. Сегодня все достижения цивилизации не только реально предоставляются для обслуживания лишь

В советское время первое обследование бюджета и быта семей рабочих было проведено по инициативе С.Г.Струмилина уже в мае-июне 1918 г. в Петрограде. Затем оно охватило 40 городов. Были получены важные результаты, а в 1920-1922 гг. работа по уточненной методике была проведена в самых разных регионах страны. В 1918 г. были сделаны первые попытки рассчитать прожиточный минимум для установления обязательного минимального уровня заработной платы. Велись исследования фактического потребления и физиологических норм.

В декабре 1922 г. было проведено всесоюзное месячное бюджетное обследование рабочих и служащих. С 1923 по 1928 г. такие месячные обследования проводились в ноябре. Это был большой проект, в ходе которого было накоплено много данных и методический опыт.

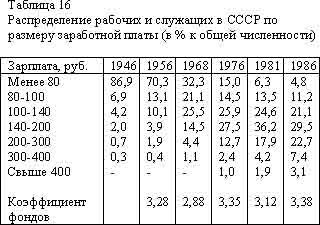

В начале 30-х годов публикация официальных данных о материальном положении разных социальных групп прекратилась. В период тоталитаризма как провозглашенной утопии полного единства на сведения о разделении народа был наложен запрет. Регулярный учет распределения рабочих и служащих по уровню доходов начал вестись с 1956 г. Тогда же началось планомерное улучшение материального положения низкооплачиваемых категорий граждан. Из табл. 16 видно, как основная масса трудящихся передвигается в зону средних доходов. С 1956 г. в СССР поддерживался стабильный и довольно низкий фондовый коэффициент дифференциации (отношение суммарных доходов 10% высокооплачиваемых граждан к доходам 10% низкооплачиваемых) — показатель расслоения общества по доходам.

|

Суть советского строя наконец-то становится понятной по контрасту с тем, что принесла

Это — огромный эксперимент над обществом и человеком. Он настолько жесток и огромен, что у многих не укладывается в голове — люди не верят, что сброшены в безысходную бедность, считают это каким-то временным "сбоем" в их нормальной жизни. Вот кончится это нечто, подобное войне, и все наладится. Люди не верят, что старики, еще в старой приличной одежде, копаются в мусоре не из странного любопытства, а действительно в поисках средств к пропитанию. Наоборот, люди охотно верят глумливым и подлым сказкам телевидения о баснословных доходах нищих и романтических наклонностях бомжей.

Стоит вспомнить, что в разгар перестройки, когда опасность резко обеднения людей в результате подрыва советской системы хозяйства уже была очевидна для специалистов, М.С.Горбачев взял на себя неблаговидную роль успокоить доверчивых граждан. Он говорил: "Иные критики наших реформ упирают на неизбежность болезненных явлений в ходе перестройки. Пророчат нам инфляцию, безработицу, рост цен, усиление социального расслоения, то есть то самое, чем так "богат" Запад".

В подтверждение того, что, мол, не надо всех этих бедствий бояться, ибо мы все же не Запад, он приводил множество писем как глас народа. Вот, он зачитал такое письмо: "Я веду с Вами очень честный и очень принципиальный разговор. В своем лице я выражаю мысли и чаяния целого поколения советской молодежи, получившей высшее образование. Мы чувствуем, что Вам работается трудно. Однако умоляем: ни шагу назад! Никаких передумок и даже малейших отступлений. Черт с ними, кто с Вами не согласен. Зато народ ликует и готов идти на самопожертвование ради достижения тех целей, к которым зовете Вы". Замечательно по-демократически звучит: "Черт с ними, кто с Вами не согласен". И, конечно, народ готов на самопожертвование. Ради чего?

Курс на резкое обеднение людей еще в последние советские годы получил идеологическую поддержку — экспертов для этого было достаточно. Экономист Л.Пияшева криком кричала: «Не приглашайте Василия Леонтьева в консультанты, ибо он советует, как рассчитать «правильные» цены и построить «правильные» балансы. Оставьте все эти упражнения для филантропов и начинайте жестко и твердо переходить к рынку незамедлительно, без всяких предварительных стабилизаций».

При этом антисоветским политикам и идеологам было прекрасно известно, к каким последствиям приведет внезапное обеднение населения СССР. В недавнем докладе ВЦИОМ со ссылками на многие исследования в разных частях мира сказано: «Среднее падение личного дохода на 10% влечет среди затронутого населения рост общей смертности на 1% и рост числа самоубийств на 3,7%. Ощущение падения уровня благосостояния является одним из наиболее мощных социальных стрессов, который по силе и длительности воздействия превосходит стрессы, возникающие во время стихийных бедствий».

Отношение к бедности в двух типах цивилизации — буржуазной и советской — наглядно отражается в структуре цен. Когда советские люди, например, ученые, стали выезжать на Запад, одна из вещей, которые вызывали удивление, как раз состояла в том, что на Западе предметы первой необходимости относительно очень дороги, но зато товары, которые человек начинает покупать только при более высоком уровне благосостояния, — дешевы. Хлеб и молоко очень дороги относительно автомобиля или видеомагнитофона.

В СССР было как раз наоборот, чем и пользовались командированные на Запад советские люди. Они везли туда наши дешевые консервы, хлеб и колбасу, даже шоколадные конфеты — чтобы не покупать там это по очень дорогой цене, а обратно привозили видеомагнитофоны. Вот пример: в 1989 г. я купил в Испании японский видеомагнитофон, который стоил там столько же, сколько 300 батонов хлеба. Его я продал в Москве за 3 тыс. рублей, на которые в Москве можно было купить 24 тыс. батонов хлеба. Иными словами, если брать за единицу измерения видеомагнитофон, то в Москве хлеб стоил в 80 раз дешевле, чем в Испании.

Этот принцип ценообразования создавал на Западе жесткий барьер, который безвыходно запирал людей с низкими доходами в состоянии бедности — вынужденные покупать дорогие необходимые продукты, люди не могли накопить денег на дешевые "продукты для зажиточных". В СССР, напротив, низкие цены на самые необходимые продукты резко облегчали положение людей с низкими доходами, почти уравнивая их по фундаментальным показателям образа жизни с людьми зажиточными. Таким образом, бедность ликвидировалась, человек ценами "вытягивался" из бедности, и СССР становился "обществом среднего класса".

Смена типа цивилизации, которая происходит начиная с 1991 г., прекрасно выражается в том, как изменился тип формирования цены на хлеб. Возьмем пшеничный хлеб. Цена пшеницы известна. Расходы на помол, выпечку и торговые издержки при советской системе составляли 1,1 от стоимости пшеницы. Это "технически обусловленные" расходы. Говорят, при рынке производство эффективнее, чем при советском строе (да и зарплата по сравнению с советским временем ничтожна). Ну пусть даже не эффективнее, и эти издержки не уменьшились. Все равно, реальная себестоимость буханки хлеба на московском прилавке равна примерно двукратной стоимости пшеницы, пошедшей на эту буханку.

Это близко к тому, что мы видели на практике в СССР. В 1986 г. закупочная цена пшеницы была 17,2 коп/кг. Из 1 кг зерна выходит 2 кг хлеба, следовательно, эти 2 кг хлеба из 1 кг зерна обходились в 17+19 = 36 коп. (19 коп. — это затраты на превращение зерна в хлеб). Продавались эти 2 кг хлеба за 44 коп. или (хлеб высшего сорта) за 56 коп. То есть, хлеб продавали с небольшой прибылью. В 1989 г. цена пшеницы поднялась до 22 коп/кг (в РСФСР 22,7 коп), но цену хлеба еще не повышали, просто отказались от прибыли.

Советские цены на белый хлеб можно назвать "техническими", технически обусловленными — потому, что именно на хлебе государство отказывалось от возможной прибыли и в то же время не давало дотаций. Поэтому все расходы на превращение зерна в хлеб на прилавке, которые составляли в СССР 1,1 от цены зерна, можно считать близкими к реальным затратам натурального хозяйства, предназначенного для потребления57.

Как же складывается цена на хлеб в нынешней "антисоветской" России? В декабре 1993 г. батон хлеба в Москве стоил 230 руб. Он был испечен из 330 г. пшеницы урожая 1992 года. За это количество пшеницы правительство обещало селу заплатить 4 рубля. Выпечка хлеба "технически" примерно равна стоимости муки. Значит, реальная себестоимость бетона на прилавке — около 8 руб. А он стоил 230 руб.! Куда пошли 222 рубля из 230? Они изъяты из кармана покупателя каким-то "социальными силами".

И это положение в принципе не меняется. Из центральных газет осенью 1995 г. можно было узнать: на четвертый квартал 1995 г. была установлена закупочная цена на пшеницу III класса твердую 600 тыс. руб. за тонну и на пшеницу мягкую ценную 550 тыс. руб. Таким образом, хлебозаводы Москвы до Нового 1996 года платили бы за килограмм ценной пшеницы 550 руб. — не будь каких-то "социально обусловленных" изъятий. Этого килограмма пшеницы хватает, чтобы испечь две буханки, значит, на одну буханку уходило пшеницы на 275 руб. А килограмм хлеба стоил бы (по советским меркам) около 600 руб. — а он в декабре 1995 г. стоил 3 тыс. руб.

Весной 2000 г., батон белого хлеба весом 380 г. стоил в Москве 6 руб. Он был выпечен из 200 г. пшеницы. Такое количество пшеницы стоило в декабре 1999 г. на российском рынке 34 коп. (1725 руб. за тонну)58. Себестоимость превращения пшеницы в хлеб с доставкой его к прилавку равна 110% от стоимости пшеницы, то есть для одного батона 38 коп. Итого реальная себестоимость батона равна 72 коп. А на прилавке его цена 6 руб. Таков масштаб "накруток" на пути от пшеницы до хлеба в рыночной экономике — 733%! Сейчас цена на хлеб в России "социальная", она обусловлена именно характером созданной экономической системы. Поэтому хлеб — хороший объект для сравнения сути двух систем. При советском (натуральном) хозяйстве хлеб был дешев, и бедность отступала, при нынешней экономике хлеб дорог, и цена его не дает людям вылезти из бедности.

Изменение типа ценообразования сочетается в этом процессе с изменением типа распределения доходов. Поражает, что значительная часть интеллигенции как будто не видит, какая социальная катастрофа произошла в России в результате ликвидации советского типа распределения доходов. Не раз приходилось замечать, что читатели книг — люди, принадлежащие в основном к благополучной части населения — психологически защищаются от реальности, стараясь не думать о страданиях той части, по которой больнее ударила реформа. Они создают себе ложный образ благополучия. На деле обеднение было абсолютным, оно привело к резкому ухудшению здоровья людей, увеличению смертности и небывалому сокращению продолжительности жизни.

Есть множество

В СССР даже через три года реформ, в 1991 г., он был равен 4,5 (в США 5,6). Но уже к 1994 г. в РФ он по данным Госкомстата подскочил до 15,1. По данным бюллетеня ВЦИОМ (1995, № 3), в январе 1994 г. он был равен 24,4 по суммарному заработку и 18,9 по фактическому доходу (с учетом теневых заработков). Согласно данным ученых РАН, которые учли скрываемые богатыми доходы, реально коэффициент фондов в России в 1996 г. был равен 23. А группа экспертов Мирового банка, Института социологии РАН и Университета Северной Каролины (США), которая ведет длительное наблюдение за бюджетом 4-х тысяч домашних хозяйств (большой исследовательский проект

В некоторых отношениях социальное положение в России сегодня хуже, чем представляется западными экспертами и российскими социологами, мыслящими в понятиях западной методологии. Вернее, оно не просто хуже, а находится в совсем ином измерении. Негативные социальные результаты реформ измеряются экспертами в привычных индикаторах. Но положение в России подошло к тем критическим точкам, когда эти индикаторы становятся неадекватными.

Например, при резком социальном расслоении в принципе утрачивают смысл многие средние величины. Так, показатель среднедушевого дохода, вполне информативный для СССР, ни о чем не говорит, ибо доходы разных групп стали просто несоизмеримы. В 1995 г. во всей сумме доходов населения оплата труда составила всего 39,3%, а рента на собственность 44,0% (соотношение 0,89:1). Нормальное для рыночной экономики соотношение совершенно иное (примерно 5:1).

Ничего не говорят в такой ситуации и средние натурные показатели, например, потребления. В 1995 г. потребление животного масла в России было в два с лишним раза меньше, чем в 1990. Продажа мяса и птицы упала за это время с 4,7 млн. т до 2,1 млн. т. Но это снижение почти целиком сконцентрировано в бедной половине населения. Следовательно, половина граждан России совершенно не потребляла мяса и сливочного масла — как же можно ее "усреднять" с благополучной половиной!

Сравнение обобщенных показателей без учета принципиальной разницы их составляющих ведет к невозможности увидеть главное — катастрофическое, скачкообразное изменение социальной системы. Оно заключается в возникновении качественной несоизмеримости объектов и явлений. Особенно это касается сравнения таких социальных показателей как уровни потребления и уровни доходов, ибо они гетерогенны и связаны с выражаемыми через них скрытыми (латентными) величинами резко

В России произошел разрыв между измеряемыми и скрытыми величинами, а значит, эти измеряемые величины перестали быть показателями чего бы то ни было. А ими продолжает пользоваться и правительство, и оппозиция. Уровень жизни снизался на 42%! Нет, всего на 37! Какая неграмотность — если это, конечно, искренне.

Дело в том, что социальные показатели содержат в себе "неделимости". Одна из "неделимостей" — та "витальная корзина", тот физиологический минимум, который объективно необходим человеку в данном обществе, чтобы выжить и сохранить свой облик человека. Это — тот ноль, тот порог, выше которого только и начинается благосостояние, а на уровне нуля есть лишь состояние, без "блага". И сравнивать доходы нужно после вычитания этой "неделимости". Можно сравнивать только то, что "выше порога".