"О космолетах" - читать интересную книгу автора (Феоктистов Константин, Бубнов Игорь)

В КОСМОСЕ ИНЖЕНЕР — ИСПЫТАТЕЛЬ

Нетрудно убедиться, что интерес к событиям технического прогресса всегда проходит через три этапа. Первый — это огромный, всеобщий, хотя и несколько поверхностный интерес к новому достижению, которое независимо от своего содержания и важности несет на себе отпечаток сенсаций. Второй — спад интереса. Яркий свет от свежих событий как бы затеняет предыдущее Достижение. Наконец, третий, когда возникает новый интерес к событию, ставшему уже давним, когда значение его видится в разрезе времени и внимание привлекают многие и многие детали, а главное — их связь со всеми последующими событиями.

Полет первого «Восхода» в октябре 1964 года кажется теперь делом очень давним. И не только потому, что 18 лет позади. А потому, что он был «досоюзовским», одним из восьми у нас самых первых и одиннадцатым космическим полетом человечества вообще — начальная эпоха пилотируемой космонавтики.

Вспоминать о тех первых шагах интересно, хотя как техническое достижение полет «Восхода» не идет ни в какое сравнение с нынешними полугодовыми экспедициями на орбитальном комплексе «Салют» — «Союз». Впрочем, в 1981 году интерес к тем полетам снова возрос. Оно и понятно — двадцатилетие старта Гагарина.

Итак, «Восход». Впервые на ракете стартует и отправляется на орбиту не пилот-одиночка, а группа людей. Впервые космонавты отправляются в полет без скафандров. Впервые посадка на Землю была «мягкой», со сравнительно небольшой скоростью (американцы в своих «Меркуриях», как известно, опускались на поверхность океана. Скорость посадки была 5–7 метров в секунду). Теперь-то мы знаем, что полеты экипажей из двух-трех человек на долгие годы стали единственной формой пилотируемых полетов — с тех пор лишь трижды в космос уходили корабли с одним пилотом. А тогда это было ярким достижением.

— Как родилась идея «Восхода», каким образом возник первый многоместный космический корабль?

— Идея, насколько я знаю, принадлежала Сергею Павловичу Королеву. Однажды — это было в начале 1963 года — в разговоре с группой проектантов он вдруг спрашивает: «А что, разве нельзя в спускаемый аппарат двух или даже трех космонавтов поместить?» Мы дружно зароптали: «Нет, нельзя, невозможно…»

Почему проектанты посчитали невозможным модифицировать имеющийся корабль и сделать его многоместным? Прежде всего потому, что уже апробированную схему посадки — с катапультированием и парашютным спуском космонавтов — применить было нельзя. Габариты не позволяли поместить в спускаемый аппарат более одного катапультируемого кресла.

Но посадка — это было не главное. В то время уже шла при активном участии авиационных специалистов проработка схемы мягкой посадки корабля — за счет включения вблизи поверхности Земли тормозных пороховых двигателей, укрепленных на стреньгах посадочного парашюта. Но как решить проблему аварийного спасения двух или трех космонавтов на старте или в начальной фазе полета носителя? Даже если бы удалось разместить в спускаемом аппарате двух или трех космонавтов, оказывалось, что по соображениям прочности нельзя было разместить в оболочке шара ни два, ни один дополнительный люк.

Тогда Сергей Павлович отпустил проектантов с богом. Потом он еще два-три раза возвращался к этому вопросу, и снова его убеждали, что нет, никак не получится. Но Сергей Павлович не был бы Королевым, если бы он отступился от этой задачи. Может быть, он хотел, чтобы проектанты сами пришли к такому же убеждению и сами нашли решение проблемы.

И вот в феврале 1964 года на одном из совещаний он снова поставил этот вопрос. Однако теперь применил новый способ воздействия на исполнителей. Как бы ненароком он намекнул, что если можно будет посадить в корабль двух-трех человек, то это могли бы быть представители разных профессий, включая, разумеется, инженерную.

После того совещания, вернувшись в отдел, мы тут же набросали наши предложения. Вроде бы все теперь получилось: мягкая посадка корабля с тремя космонавтами и аварийное спасение на разных участках полета.

— Представляю, как энергично и эффективно вы работали, ведь возникла, очевидно, какая-то надежда на осуществление давней мечты — быть непосредственным участником космического полета.

— Сознаюсь, что мечта полететь в космос, возникшая, если вы помните, еще с того детского разговора с приятелем о Луне, к тому времени, а вернее, сразу же, как только мы приступили к проектированию «Востока», оформилась во вполне конкретное и страстное желание. Можно даже сказать, что мечта эта была одним из важнейших стимулов к работе.

— Но ведь в то время претендовать на полет могли только летчики-истребители вследствие специфики их профессиональной и физической подготовки. На что же вы рассчитывали?

— Когда я узнал от Сергея Павловича о решении поручить отбор космонавтов ВВС, меня охватила жуткая досада, можно сказать, отчаяние. Если бы, думал я, мы сами стали готовить космонавтов, я бы в отряд, конечно, проник. Но поскольку в качестве кандидатов рассматриваются только летчики, значит, для меня это гиблое дело.

— Но вы не отказались от мысли быть претендентом?

— Нет, наоборот, я стал искать случая, чтобы эту свою досаду высказать Сергею Павловичу. Разумеется, вместе с особыми конструктивными предложениями. Однажды, я об этом уже рассказывал, сразу же после полета Белки и Стрелки на корабле-спутнике в августе 1960 года, поздно вечером я докладывал Сергею Павловичу наши предложения по доработке проекта пилотируемого корабля и об организации аварийного спасения космонавта на «Востоке» в различных фазах полета. Дело, как вы знаете, было непростое, деликатное. Королев слушал молча, согласно и спокойно покачивая головой. В заключение своего доклада я подготовил такое «заявление»: «Риск, Сергей Павлович, все-таки немалый, и подвергать опасности молодого летчика не хотелось бы. Испытывать корабль должны проектанты, скорее всего я сам…» Что тут началось! Взорвался СП невероятно, начал кричать. Смысл его негодования был такой: все это ерунда, дилетантство. Уехал я от него страшно расстроенный. Потом дома, по здравом размышлении я понял причины его раздражения. Конечно, он видел, что логика в моем предложении есть. Но ведь он сам незадолго до того наверняка был перед выбором: кого и как отбирать в космонавты. Решение было принято по его предложению. И наверняка в душе он еще переживал. Хотя и не сомневался, что выбор сделан правильный.

— Кстати, американцы тогда тоже начали отбор космонавтов из летчиков. Мне, однако, кажется, что у Сергея Павловича была еще одна причина для столь резкой реакции. Ведь он сам всю жизнь был пронизан страстью к полетам и наверняка мечтал о полетах в космос. Но время их пришло для него, 53-летнего, слишком поздно. Вот вы и разбередили эту рану.

— Наверное, это и сыграло свою роль. Но тогда я был огорчен не меньше. Тем более что через несколько дней СП провел совещание, на котором все наши проектные предложения были им приняты, но об участии разработчиков в полетах ни им, ни мною произнесено не было ни слова. Через некоторое время осадок прошел, наши отношения выровнялись, и я снова начал потихоньку заикаться о нашем участии в полетах. Теперь его реакция была несколько иной — что-то вроде «ладно, не сейчас, успеется». Главное, спокойно воспринимал. Прошел, однако, чуть ли не год. Уже на следующее лето, после полета Титова, СП вдруг говорит: «Ладно, хорошо, давайте у себя организуем отбор». Что тут началось! Стали мы списки по предприятию составлять, несколько десятков охотников набралось, хотя большинство абсолютно не верило в реальность всего этого дела. Время шло, но никто нас на комиссию не приглашал. Скептики торжествовали. Уже более двух лет прошло, но ничего с места не двигалось. Хотя, как я убедился, Королев об этом не забывал. Как-то летом он взял меня с собой в Сокольники, в госпиталь ВВС, где тогда космонавты проходили медицинскую комиссию. После всех дел разговорились мы с врачами о возможности привлечения к полетам инженеров: мол, так ли уж нужны такие высокие требования, по которым сейчас летчиков проверяют. Надо сказать, что авторитет среди медиков (как, впрочем, и всюду) был у Королева тогда гигантский, поэтому такая постановка вопроса с его стороны произвела на них известное впечатление. Тут же они выразили готовность подумать о специальных требованиях к бортинженерам. Особенно благоприятную позицию занял Евгений Алексеевич Федоров, один из ведущих участников отбора и медицинской подготовки космонавтов.

|

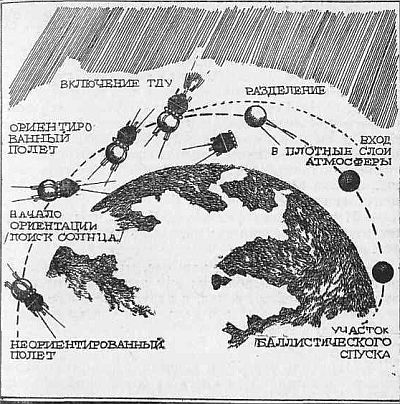

Схема спуска корабля «Восток».

— И вот пришел февраль 1964 года, когда Королев, как известно, поручил вам взяться за проработку трехместного корабля.

— Поняв, что пришел наш час, мы быстро набросали проект. Когда я доложил ему наши расчеты и эскизы и он их в целом принял, я вдруг едва ли не нахально заявил: беремся за это дело, если только наших ребят включат в экипаж.

— Так и сказали?

— Примерно так. Ну и конечно, снова выдвинул аргумент о необходимости иметь на борту инженера-испытателя. А Сергей Павлович — видимо, он давно уже все решил — говорит: «Да, в трехместном, конечно, один, по крайней мере, инженер полетит». Ничего мы тогда точно не обговорили, но как бы заключили по этому вопросу джентльменское соглашение. А в результате уже через три месяца — в мае — в КБ были отобраны и посланы на медицинское обследование несколько человек, включая меня.

— В здоровье своем вы были уверены?

— Ну кто может быть уверен в своем здоровье?! Тем не менее комиссию я неожиданно прошел быстро и без серьезных замечаний. Хотя медики были ко мне весьма придирчивы. Впоследствии они мне рассказывали, что тогда им не понравилось — а я зачем-то в этом признался, — что у меня в детстве была язва желудка, хотя ее тогда же быстро и без последствий вылечили. Потом, естественно, моя близорукость. Она вообще-то врачей не очень смущала, поскольку они знали: прыгать с парашютом мне не придется, а в очках зрение у меня острое и все реакции в норме. Конечно, я сам своих очков стеснялся и, где надо, появлялся без них, дабы кто-нибудь из начальства не задумался вдруг на эту тему.

— Удивляет, как вы сами себя не «списали», хотя бы из-за того же зрения, а настойчиво пробивались к полету. Ведь вы были на много лет старше всех летавших и еще не летавших тогда космонавтов.

— Я и сам иногда удивляюсь. Меня очень поддерживал, помогал советами Федоров. В общем, медкомиссию я прошел без особых замечаний. Это было в мае, а 10 июня меня вызвал к себе Сергей Павлович и объявил, что отпускает на подготовку к полету.

— Вам не кажется теперь неожиданным, что он тогда так легко вас отпустил? Ведь вы, очевидно, должны были работать по проектам «Восходов».

— Было неожиданно отчасти, тем более что тогда мы начали проектировать шлюз «Восхода-2» для выхода в открытый космос. Любопытные обстоятельства предшествовали его решению. В те дни у нас бурно обсуждался один из новых проектов. Я был одним из его решительных противников, поскольку был убежден, что увязать его по энергетике и весовым характеристикам не удастся. Как раз накануне того дня, то есть 9 июня, собрались Королев, Бушуев, еще несколько человек и я. Новый проект обсуждался довольно энергично, и вдруг СП говорит мне: «Если возьметесь за проект, отпущу на подготовку». Меня охватил ужас, но колебался я лишь несколько секунд: «Нет, не возьмусь, проект не увяжется». С тяжелым сердцем уходил я тогда домой. «Все, — думал я, — не бывать мне в космонавтах». А наутро он вдруг вызывает меня и заявляет, что решил отпустить. Это было совершенно неожиданно, как гром среди ясного неба. Вскоре, правда, я узнал, что он-таки поручил моим проектантам начать «делать» ту машину. И все же в том, что мне тогда удалось полететь в космос, я целиком обязан Королеву: он не только вовремя отпустил меня, но и помог в «борьбе» с медиками и руководителями подготовки, которые перед самым полетом вновь стали выражать разные сомнения (опять речь пошла о былой язве и о зрении). Он добился специального изучения моего вопроса ответственными специалистами из Минздрава, и те приняли твердое положительное решение.

— Итак, подготовка ваша началась за четыре месяца до старта. Ваш знаменитый экипаж сформировался очень быстро?

— Нет, он возник не сразу. Готовились поначалу два экипажа. В моем экипаже, вернее, группе было первоначально четыре человека: Владимир Комаров, командир, я и два врача, один из которых будущий командир «Союза-12» Василий Лазарев (как известно, летчик и врач одновременно). Другой экипаж состоял из Бориса Волынова, врача Бориса Егорова и инженера. Долгое время мы на основной и дублирующий экипажи не делились, все готовились на равных, и поэтому уверенности в том, что полечу на «Восходе», у меня не было. Примерно за месяц до назначенной даты старта и дней за десять до отъезда на космодром вызывают нас к начальнику Центра подготовки Н. Ф. Кузнецову. У него сидит генерал Каманин. Нам объявляют: формируется первый экипаж в составе Комарова, Феоктистова, Егорова. Вот тут только мы почувствовали, что полетим. Вышли мы трое счастливцев вечером на улицу и медленно пошли через лес по шоссе к электричке…

— Кстати, жилая территория Звездного городка тогда еще только застраивалась. Где же вы жили?

— Я жил на своей квартире, недалеко от предприятия, но иногда оставался в Центре подготовки, там, на третьем этаже профилактория, были жилые комнаты.

— Вы уже тогда хорошо знали своих коллег по полету?

— Хотя готовились уже не один месяц, сдружились, но друг о друге знали немного. Вот почему тогда на вечернем шоссе я предложил каждому из нас рассказать о себе. Шли и рассказывали. С Володей Комаровым я познакомился задолго до начала нашей совместной подготовки, после полетов Гагарина и Титова, — мы оказались с ним рядом на одном из крупных совещаний. Мне поправилась его сдержанность, скромность и ясный, умный взгляд светлых глаз. Очень импонировало, что он был летчиком, получившим инженерное образование, в то время как другие космонавты были моложе и только еще мечтали об академии. Что греха таить, мы, инженеры-разработчики, относились к молодым космонавтам, пришедшим из авиационных частей, с чувством некоторого превосходства.

— Может быть, это от досады, что они оказались на «вашем» месте?

— Не исключено. Так вот, разговорились мы тогда с Комаровым, и я убедился, что он просто умница. Это, кстати, помогло мне развеять предубеждение и против других молодых летчиков-космонавтов — они все почтя оказались интересными людьми, каждый со своей индивидуальностью. Не могу сказать, что мы впоследствии стали друзьями, но это, наверное, по моей вине. Я вообще трудно схожусь с людьми.

— В вашем экипаже был еще врач. Кстати, кто придумал составить экипаж именно таким образом — включить в него еще и медика?

— Кажется, Сергей Павлович. Со специалистами-биологами он сотрудничал еще в 50-е годы, когда проводились высотные ракетные полеты с животными на борту. В последние годы это сотрудничество стало еще теснее — медики и биологи (В. И. Яздовский, Н. Н. Гуровский, О. Г. Газенко, А. И. Генин и др.) участвовали в разработке системы жизнеобеспечения для «Востока», организовывали отбор космонавтов. Вот почему не исключено, что, подобно нам, они «приставали» к Королеву, доказывая необходимость послать в космос медика… С Борисом Егоровым, который был сотрудником Института медико-биологических проблем Минздрава, мы познакомились уже во время подготовки. И опять должен признаться, он не сразу привлек мои симпатии. Его контактность, активность в отношениях показалась мне несколько, нарочитой. В одежде и манерах было что-то, как я считал, пижонистое. Но оказалось, я просто плохо знал молодых людей (все-таки 11 лет разницы между нами), тем более он из другой, не инженерной среды. Очень скоро я понял, что все в нем естественно, а активность совсем не от нахальства, а, наоборот, от большой внутренней скромности. Он оказался хорошим профессионалом в своем деле, человеком с разнообразными и притом вполне серьезными увлечениями. Я ему до сих пор благодарен, например, за то, что он в дни подготовки познакомил меня с джазовой музыкой. В профилакторий он приносил магнитофон и крутил разные записи. Помню, рассказывал мне о Рое Кониффе. Мне вдруг открылась красота и глубина этой музыки, которая до того проходила мимо моих ушей, я начал чувствовать интерес к различным стилям и аранжировкам. А вообще, надо сказать, в то время круг моих интересов был довольно узок. Практически он не выходил за пределы моей специальности. Все мои развлечения сводились к эпизодическим лыжам и грибам по воскресеньям (если не работал) да еженедельной парной бане в Сандунах или Центральных.

— Сам полет, наверное, уже подзабылся?

— В деталях, конечно, но некоторые моменты запомнились, видимо, на всю жизнь. Прекрасно помню свои мысли накануне (сейчас даже забавно): не сглазить бы каким-нибудь образом полет. Все космонавты перед полетом живут в состоянии большого напряжения, которое внешне почти не проявляется, не сказывается даже на объективных показателях — пульсе, давлении, сне, но все равно оно есть, и каждый с ним борется по-своему. Напряжение это происходит от опасения большой или маленькой случайности, из-за которой могут отменить полет или участие в нем.

— Некоторые, я знаю, очень боятся за себя, боятся простудиться или оступиться, становятся предельно, а иногда и чрезмерно осторожными.

— Понять их можно. Это теперь полетов стало много, задачи самые разные, подготовка к их решению идет на более профессиональном уровне, и из-за какой-либо случайности могут лишь отложить полет, но не вывести космонавта из отряда. Хотя, конечно, организм человека вещь тонкая и с ним в ходе длительной, напряженной подготовки всякое может случиться. Но причина может быть и вовне — отказ техники. В дни предстартовой подготовки еще ничего — отказ лишь притормаживает процесс подготовки, иногда сдвигает сроки старта, но на жизни и работе экипажа это почти не сказывается. Но вот позади предстартовая ночь, космонавты прошли последний медицинский осмотр, надеты скафандры… Впрочем, нашего полета это не касалось, мы были в плотных шерстяных костюмах типа спортивных.

— Кстати, вам так и не довелось тогда примерить космический скафандр?

— Тогда — нет. Но впоследствии, когда мы в очередном проекте планировали использовать скафандры, я решил сам испытать ощущение космонавта в скафандре и летал в нем на Ту-104 в экспериментах на невесомость… Когда лифт доставляет космонавтов на верхнюю площадку и их усаживают, вернее, укладывают в кресла и до старта около двух часов, внешне они очень спокойны, деловиты и всегда шутят. Но при этом каждый помнит, что может быть отказ, «сброс схемы», и тогда надо вылезать, спускаться вниз, переодеваться и снова ждать, и, может быть, кому-то не доведется занять место в корабле вновь. То же было и у меня.

— У вас была миссия инженера-испытателя «Восхода» и, следовательно, был специфический интерес к работе его систем?

— Конечно, и все же для меня как проектанта «Восход» был уже прошедшим этапом, и мысли мои тогда больше были заняты уже «Союзом». Полет — это был в известной степени отдых от «Союза». И потом просто хотелось полететь в космос.

— И вот пришел день старта…

— Спал я накануне прилично, правда, ворочался много. В голове утром было свежо, и настроение отличное. Когда поднялись на верхнюю площадку башни обслуживания, я успел полюбоваться пейзажем и рабочей обстановкой на стартовой площадке. Вокруг меня очень красиво, внизу деловито двигались маленькие фигурки людей. Уселись мы плотно в наши ложементы, вышли на связь с «Зарей» и стали ждать. Снова тихонечко подползли опасения: не за корабль, нет, а за ракету — ей ведь нас везти на орбиту. Вдруг что-нибудь в ней откажет, и она не захочет лететь. Когда включились двигатели и ракета пошла вверх, вот тут только наконец возникло ощущение неотвратимости факта. Первые секунд двадцать пять у всех нас, видимо, напряжение было очень высоким (потом медики меня уверяли, что пульс мой подскочил, хотя я этого не ощущал). Более того — нахлынуло ощущение великой радости: «Свершилось! Я в полете!» Хотя, конечно, все еще могло быть — вторая ступень должна была отработать свое, и третья вовремя включиться и тоже отработать как надо…

— Все-таки надежность носителя «Восток» и его модификаций поразительна: более 40 пилотируемых стартов, и только раз — в 1975 году — корабль не вышел на орбиту.

— Да, но тогда, в 64-м такой статистики еще не было… Отделился наш корабль от последней ступени, и сразу мы стали обмениваться впечатлениями о невесомости. В целом я чувствовал себя вполне прилично, хотя некоторое ощущение дискомфорта было. Стало ясно, что невесомость в самолете — это все-таки совсем не то, там ты весь пронизан мыслью о кратковременности неожиданного состояния и его неустойчивости. А здесь… Об этом так много писалось, что скажу только, что все было мне предельно интересно в полете. Все хотелось увидеть, ощутить. В корабле было, мягко выражаясь, не очень то просторно, но, когда понадобилось достать из-под кресла один прибор, я с удовольствием отвязался, отделился от ложемента, развернулся и нырнул «вниз». Все занимались своими делами. Забот было много, даже суеты. Егоров пытался что-то с нами делать — брал анализ крови, мерил пульс и давление, и, к нашему удивлению, это ему неплохо удалось. Помню, что все трое мы то и дело выражали свои восторги. Особенно впечатляющим было зрелище полярных сияний, восходов, и заходов Солнца. Пообедали из туб. Потом Володя и Борис — по программе — задремали, а мне выпала вахта, и я прильнул к иллюминатору. Смотреть на это чудо — проплывающую физическую карту мира — можно было бесконечно. Все так легко узнаваемо: вот Африка, вот Мадагаскар, Персидский залив, Гималаи, Байкал, Камчатка. Потом мы снова все вместе работали, разговаривали с Землей, делали записи. Наблюдали слои яркости — надо было замерить их угловые размеры с помощью секстанта, зарисовать, снять характеристики с ионных датчиков. Ну и конечно, фотографировали — поверхность Земли, горизонт, восход Солнца. Снаружи, на приборно-агрегатном отсеке, у нас стояла телекамера, экран которой был перед нами. Вдруг по нему пошли какие-то непонятные лучи. Мы не знали, что это такое, и стали снимать экран на пленку. Потом на Земле поняли — это было Солнце, вернее, его след на люминофоре. Настолько мы вошли во вкус полета, что стали убеждать «Зарю» о его продлении на сутки, но с этим, конечно, ничего не вышло.

— Подготовка к спуску должна была несколько охладить ваши эмоции.

— Время пролетело быстро. Перед спуском все системы и устройства корабля, которые должны сработать (и не должны отказать!) представились мне отчетливо, как на чертежах. После разделения наш спускаемый аппарат развернулся, мы увидели отделившийся вращающийся приборный отсек, и вдруг прямо в иллюминатор брызнула струя жидкости (шла продувка магистралей после выключения двигателя), и стекло вмиг обледенело. Вошли в атмосферу. Кажется, будто вижу, как обгорает асботекстолит теплозащиты. Начались хлопки, словно выстрелы — ребята на меня вопросительно смотрят; пытаюсь объяснить; кольца, из которых набрана теплозащита, стоят на специальном клею, возникли тепловые напряжения, ну и где-то происходит расслоение, в общем, ничего страшного.

— Вам предстояло приземлиться в корабле без катапультирования. Волновались?

— Насчет волнений не помню, хотя какое-то внутреннее напряжение могло быть.

— А не было опасения, например, что твердотопливные двигатели не включатся и удар будет слишком сильным?

— Нет, не было, потому что у нас было очень надежное «дистанционное контактное устройство». Двигатели должны включиться по сигналу от полутораметрового щупа (раскрывался он перед приземлением подобно пружинной рулетке) в момент касания Земли.

— До чего же просто придумано! Кстати, такую же систему позже применили американцы на лунных посадочных модулях кораблей «Аполлон».

— Хотя вот вспоминаю, перед самым касанием Земли у меня в голове пронеслась мысль: а вдруг при проходе зоны интенсивного нагрева люк щупа открылся и тот сгорел… Посадка была мягкой, но шар перевернулся, и мы повисли на ремнях вверх ногами. Ближе к люку был Володя Комаров, он вылез первым, затем Борис и последним я.

— Завершился ваш космический полет — сутки на орбите как итог многолетнего пути к нему. Было ощущение, что желанная цель достигнута? Были вы наконец счастливы?

— Представьте себе — ничего этого я не чувствовал. Ощущение счастья, как ни странно, было скорее перед полетом, на активном участке полета и в первые минуты на орбите. Потом пошла работа. А после посадки было совсем иное — чувство приподнятости, энергии, предвкушения новых деловых возможностей. Хотелось скорее вновь за «Союз» приняться.

— Это очень понятно. Часто ловлю себя именно в день завершения какой-нибудь большой работы — книжки, телепередачи, статьи — на желании тут же сесть за новую работу, которая давно ждет. Иногда это обманчивое чувство — выясняется, что есть усталость.

— Наверное, усталость должна сопутствовать завершению каждой большой работы. Иначе получается, что ты на нее не затратился. Наша работа тогда завершилась лишь через месяц после полета, после написания отчета. После этого действительно возникло ощущение большой усталости, и мы поехали отдыхать на юг. Правда, из отдыха ничего обстоятельного не получилось. Во-первых, прохладно уже было. Купались мы в бассейне и загорали под ультрафиолетом. А во-вторых, уже недели через две повезли нас по разным приглашениям и митингам. Возникла вокруг нас уже известная космонавтам суета. Я, правда, к ней относился с долей юмора. Примерно в то время, кстати, шел на экранах кинофильм «Тридцать три» с Евгением Леоновым. Картина была как раз на тему славы и суеты, полна хорошей иронии и здравых мыслей. Очень она мне нравилась. Все ребята из нашего экипажа чувствовали и вели себя в обстановке всеобщего восторга спокойно и не теряли чувства меры. После отпуска я вернулся к своей старой работе, к проектным делам.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |