"«Если», 2007 № 05" - читать интересную книгу автора («Если» Журнал, Лукин Евгений Юрьевич,...)

Алистер РЕЙНОЛДС ЗИМА. ГОЛУБОЙ ПЕРИОД

|

Уже через неделю люди стали постепенно покидать остров. Зрительские трибуны пустели день ото дня. Большие туристские лайнеры один за другим рвались к звездам. Поклонники искусства, комментаторы и критики собирали свои вещи в отелях Венеции. Их разочарование висело над лагуной подобно туманной дымке.

Я оказалась одной из немногих, кто продолжал оставаться в Мюреке и каждый день возвращался на трибуны. Я готова была сидеть там часами, щурясь от дрожащего голубого света, отраженного от поверхности воды. Бледный силуэт Зимы вальяжно переплывал от одного конца бассейна до другого и при этом до ужаса походил на утопленника. Все это время я гадала, каким образом рассказать его историю и кому придет в голову ее купить. Все пыталась вспомнить название моей первой газеты, еще там, на Марсе. Конечно, они заплатят куда меньше крупных издательств, но мне каким-то образом казалась заманчивой идея вернуться в прежние места. Давно это было…

Я запросила AM{7}, желая вспомнить название газеты. С той поры их переменилось немало… По моим прикидкам, сотни.

Тем временем пловец добрался до конца бассейна, повернул и не спеша отправился обратно.

Две недели назад солнечным полднем я сидела на площади Святого Марка, любуясь белыми фигурками, скользившими по белому мрамору башенных часов. Небо над Венецией было забито кораблями, припаркованными борт к борту. Их широкие днища были закрыты большими светящимися панелями под цвет неба. Вид напоминал мне работу художника периода Экспансии, специализировавшегося на режущих глаз трюках с перспективой и композицией: бесконечные водопады, прихотливо свившиеся ящерицы.

Прикончив кофе, я с дрожью душевной стала ждать счета.

Я приехала в этот беломраморный двойник Венеции, чтобы увидеть открытие последнего шедевра Зимы. Много лет меня интересовало творчество этого художника, и я надеялась договориться об интервью. К сожалению, та же самая идея возникла еще у нескольких тысяч поклонников его таланта. Впрочем, число конкурентов значения не имело: Зима отказывался общаться с журналистами и молчал как рыба.

Официант положил на стол сложенную карточку.

Все, что нам удалось услышать до сих пор, это просьба отправиться в Мюрек, пропитанный водой мир, о котором никто из нас раньше не слышал. Единственная претензия Мюрека на славу заключалась в том, что здесь находились сто семьдесят первый дубликат Венеции и одна из трех копий, целиком исполненная в белом мраморе. Зима выбрал Мюрек для показа своей последней работы: так сказать, прощальная гастроль.

Я с тяжелым сердцем взяла счет, чтобы оценить нанесенный ущерб. Но вместо ожидаемых цифр нашла маленькую голубую карточку с тонкой золотой надписью курсивом. Оттенок карточки был тем нежно-аквамариновым, что ввел в обиход Зима. Карточка адресовалась мне, Кэрри Клей, и, судя по всему, Зима хотел поговорить со мной о демонстрации очередного шедевра. Если мне это интересно, я должна ровно в два часа стоять на мосту Риальто.

В записке подчеркивалось, что я не должна иметь с собой никаких записывающих устройств, даже бумаги и ручки. В постскриптуме упоминалось, что счет уже оплачен. Я почти осмелилась заказать еще чашку кофе и записать ее на того же благодетеля. Почти, но не совсем.

Я пришла на мост раньше назначенного времени, но поверенный Зимы уже был там. Неоновые трубки изысканных форм пульсировали за эластичным стеклом тела робота. Помощник поклонился в пояс и очень тихо произнес:

— Мисс Клей? Поскольку вы уже здесь, можно отправляться в путь. Он проводил меня к лестнице, спускавшейся к самой воде. Моя AM следовала за нами, трепеща у самого моего плеча. Воздушное такси уже ожидало клиентов, плавая в метре над водой. Робот помог мне перебраться в заднее отделение. AM уже хотела было последовать за мной, но робот предостерегающе поднял руку.

— Это следует оставить здесь. Никаких записывающих устройств, помните?

Я поглядела на металлическую зеленую колибри, пытаясь припомнить, когда в последний раз обходилась без ее неусыпного присутствия.

— Оставить здесь?

— Это место вполне безопасно, и вы можете забрать ее отсюда, когда вернетесь ночью.

— А если я не соглашусь?

— Боюсь, в этом случае встреча не состоится.

Я почувствовала, что робот не собирается торчать тут весь день в ожидании моего ответа. При мысли о разлуке с AM кровь холодела в жилах, но я так нуждалась в этом интервью, что была готова на все.

Я велела AM оставаться здесь до моего возвращения.

Послушный механизм улетел прочь, поблескивая зеленым металликом. Мне казалось, что часть меня самой уплывает прочь…

Стеклянный корпус туго обхватил меня, и я ощутила резкий рывок.

Венеция под нами сначала наклонилась, а потом исчезла за горизонтом.

Я провела мысленное испытание, попросив AM назвать планету, где отпраздновала свой семисотый день рождения. Ответа я не получила, очевидно, такси уже успело унести меня за границы диапазона действия AM. Оставалось надеяться только на свою память.

Подавшись вперед, я спросила:

— Вы уполномочены объяснить мне, что все это значит?

— Таких инструкций я не получал, — отчеканил робот. — Но если вам в какой-то момент станет не по себе, мы немедленно вернемся в Венецию.

— Пока что все в порядке. Кстати, кто еще получил почетную голубую карточку?

— Насколько мне известно, только вы.

— А если бы я отказалась? Вы бы обратились к кому-нибудь другому?

— Нет, — ответствовал робот. — Но будем честны, мисс Клей, вряд ли бы вы отказались от такого предложения.

Мы мчались вперед, и ударная волна летательного аппарата прорезала за нами пенистый канал в море: казалось, кисть художника оставила след на мокрой краске, обнажив белоснежную поверхность мрамора, ранее скрытую этой краской. Я вынула приглашение Зимы и вытянула руку, стараясь определить, чему больше соответствует тон голубого — цвету неба или моря, но понять так и не смогла.

Зима голубой. Вот оно, самое верное определение на языке ангстремов и оптических плотностей. Будь вы художником, наверняка могли бы смешивать на палитре любые цвета и оттенки, согласно этому определению. Но никто никогда не использовал зима голубой, если только не собирался сделать вполне направленное заявление, касающееся самого Зимы.

Зима считался уникальным явлением еще до того, как представил свое творчество на суд публики. Он подвергся радикальным процедурам, давшим ему возможность выносить самые жесткие условия окружающей среды без защитного костюма. Зима выглядел настоящим атлетом, затянутым в тугое трико, но, подойдя ближе, вы понимали, что это кожа. Все его тело было затянуто в синтетическую ткань, которая могла принимать различные цвета и текстуру, в зависимости от его настроения и окружающего пейзажа. Если приличия требовали того, она могла даже напоминать одежду. Кожа могла держать давление, когда ее хозяину приходило в голову оказаться в вакууме, и отвердевать, когда требовалось защитить владельца от газовой среды гигантской планеты. Но, несмотря на все эти усовершенствования, кожа могла передавать в мозг целый диапазон сенсорных ощущений. У него не возникало необходимости дышать, поскольку сердечно-сосудистая система была заменена жизнеобеспечивающим механизмом замкнутого цикла. Ему не нужно было пить, или есть, или избавляться от отходов организма. Крохотные восстановительные аппараты сновали по его телу, что позволяло выносить дозы радиации, которые уничтожили бы обычного человека в течение нескольких минут.

Вооруженный таким образом против всех экстремальных условий окружающий среды, Зима был волен искать вдохновения, где пожелает, мог свободно дрейфовать в космосе, глядя в лицо звездам, или бродить по раскаленным каньонам планеты, где жидкие металлы лились вулканической лавой. Его глаза были заменены камерами, чувствительными к гигантской обмотке электромагнитного спектра, вживленной в ее мозг посредством сложных процессорных модулей. Синестезический{8} мостик позволял ему слышать визуальные данные в виде музыки, видеть звуки как симфонию ошеломительных цветов. Его кожа функционировала, словно своеобразная антенна, обеспечивающая чувствительность к изменению электрических полей. Когда и этого оказывалось недостаточно, он мог подключиться к источнику данных посредством любого количества сопутствующих механизмов.

Если учесть все это, искусство Зимы просто не могло не быть оригинальным и не притягивать внимание окружающих. Его пейзажи и звездные поля излучали экстатическую ауру вдохновения и светились дивными красками, положенными в самых необычных ракурсах вопреки законам перспективы. Исполненные традиционными материалами, но на огромных холстах, они неизменно привлекали толпы серьезных покупателей. Некоторые работы осели в личных коллекциях, но монументальная живопись принадлежала всей Галактике. Площадью в десятки квадратных метров, его фрески тем не менее были выписаны до мельчайших деталей. Большинство было выполнено за один сеанс. Зима не спал и поэтому работал без перерывов до тех пор, пока не заканчивал очередной шедевр.

Фрески, вне всякого сомнения, впечатляли. С точки зрения композиции и техники, они, бесспорно, считались блестящими. Но сквозило в них что-то унылое, хмурое и леденящее. И никакого присутствия человека, если не считать предполагаемой точки зрения самого художника.

Сама я с удовольствием их изучала, но в своем доме ни за что бы не повесила.

Очевидно, не все соглашались с моим мнением, иначе Зиме не удалось бы продать столько работ. Но здесь, я думаю, работала больше слава художника, нежели подлинные достоинства его картин.

Вот так обстояли дела, когда я впервые обратила внимание на Зиму. И посчитала его интересным, но китчевым, рассчитанным на невзыскательный вкус. Для статьи о нем требовался серьезный оперативный повод.

И такой повод скоро представился. Только публика, включая меня, заметила это не сразу.

Однажды, после более долгого, чем обычно, периода творческого созревания проекта Зима обнародовал фреску, чем-то отличавшуюся от прежней. Фреска изображала вихрящуюся, усеянную звездами туманность, которую художник написал, стоя на скале, в безвоздушном пространстве. Где-то посреди, на краю кратера, загораживая часть туманности, примостился крошечный голубой квадратик. С первого взгляда казалось, будто холст пересинили, и Зима просто оставил незакрашенным маленький кусочек. Квадратик не вписывался в композицию. Никаких деталей, никакого намека на связь с пейзажем или фоном. Он не отбрасывал тени и не гармонировал с окружающими цветами. Но квадратик был изображен не случайно: при ближайшем изучении оказалось, что его действительно нанесли поверх каменистого края кратера. И это что-то означало.

Квадратик оказался только началом. После этой фрески все последующие тоже включали подобные геометрические фигуры: квадрат, треугольник или овал. Прошло немало времени, прежде чем кто-то заметил, что все эти фигуры были совершенно одинакового голубого оттенка.

Это и был зима голубой: тот же тон, что и на карточке с золотыми буквами.

В следующие несколько лет абстрактные формы становились все более доминирующими и вытесняли другие элементы каждой композиции. Космические ландшафты кончались узкими бордюрами, обрамлявшими пустые круги, треугольники, прямоугольники. Если ранние работы характеризовались широкими мазками и толстыми слоями краски, то голубые фигуры отличались зеркальной гладкостью.

Обескураженные вторжением стандартных голубых форм, обычные покупатели отвернулись от Зимы. Но вскоре тот обнародовал первую из полностью голубых фресок. Достаточно большая, чтобы закрыть стену дома в тысячу этажей, она многими считалась воплощением художественного восприятия Зимы.

Ценители жестоко ошибались.

Я почувствовала, как воздушное такси замедлило скорость, приближаясь к маленькому острову — единственному клочку земли на много миль вокруг.

— Вы первая увидите это, — заверил робот. — Дисторционный экран блокирует вид из космоса.

В длину остров простирался примерно на километр; совсем плоский, похожий очертаниями на черепаху и обрамленный узкой каймой светлого песка. В середине находилось невысокое плато, где на участке прямоугольной формы была уничтожена вся растительность. Я различила небольшую блестящую голубую панель, лежавшую на земле и окруженную тем, что издали казалось многоярусными зрительскими трибунами.

Такси теряло высоту и скорость, болтаясь в воздухе, пока не замерло над участком, окруженным трибунами, где стояло оштукатуренное белое шале. Странно, что я только сейчас заметила его.

Робот вышел и помог спуститься мне.

— Зима скоро подойдет, — объявил он, прежде чем вернуться в такси и подняться в небо.

Я вдруг ощутила себя очень одинокой и ужасно беззащитной. С моря дул ветерок, бросая в глаза пригоршни песка. Солнце кралось к горизонту: должно быть, скоро похолодает. И как раз когда я почувствовала первые признаки надвигающейся паники, из шале вышел мужчина и, энергично потирая руки, направился ко мне.

— Рад, что вы сумели приехать, Кэрри.

Разумеется, это оказался Зима, и я на мгновение почувствовала себя полной дурой. Как я могла усомниться в том, что он придет?

— Привет, — смущенно пробормотала я.

Зима протянул руку. Я пожала ее, остро ощущая пластиковую текстуру искусственной кожи. Сегодня она была унылого серо-оловянного цвета.

— Пойдемте посидим на балконе. Приятно посмотреть на закат, верно?

— Приятно, — согласилась я.

Он развернулся и направился к шале. Под серой кожей бугрились и перекатывались мышцы. Спина поблескивала на манер змеиной чешуи, словно была усажена мозаикой отражающих пластин. Он был прекрасен, как статуя, мускулист, как пантера, и очень красив даже после всех своих трансформаций, но я никогда не слышала о его женщинах и вообще о каких-то событиях личной жизни. Искусство было для Зимы всем.

Я последовала за ним, не зная, о чем говорить, и сгорая от неловкости. Зима привел меня в комнату, минуя старомодно обставленные кухню и вестибюль.

— Как вы добрались?

— Прекрасно.

Он неожиданно остановился и повернулся ко мне.

— Я забыл проверить… робот настоял, чтобы вы оставили своего крылатого помощника?

— Да.

— Прекрасно. Я хотел поговорить именно с вами, Кэрри, не с каким-то суррогатным записывающим устройством.

— Со мной?

Оловянная маска его лица приняла насмешливое выражение.

— Вам известны многосложные слова? — Э…

— Расслабьтесь, — посоветовал он. — Я здесь не для того, чтобы устраивать вам испытания, унижать, оскорблять и тому подобное. Это не ловушка, и вам не грозит опасность. К полуночи вы вернетесь в Венецию.

— Со мной все в порядке, — выдавила я. — Просто немного растеряна и смущена присутствием такой знаменитости.

— Не стоит. Вряд ли я первая знаменитость, с которой вам довелось встретиться, не так ли?

— Верно, но…

— Люди находят меня пугающим. Правда, со временем привыкают и потом удивляются, из-за чего возникло столько шума.

— Почему именно я?

— Мне нравится, как вы работаете. Люди часто доверяют вам свои самые сокровенные тайны, особенно в конце жизни.

— Вы говорили о решении оставить живопись, а не о смерти.

— Так или иначе, речь идет об уходе с общественной сцены. Ваши интервью всегда казались мне правдивыми. Не помню, чтобы кто-то из ваших героев заявлял, что его слова неверно истолкованы.

— Всякое бывает, — вздохнула я. — Поэтому я всегда стараюсь, чтобы рядом была AM. В этом случае никто не осмелится оспорить сказанное.

— Для моей истории это значения не имеет, — заверил Зима. Я ошарашенно уставилась на него.

— Вы что-то недоговариваете? Существует другая причина, по которой вы вытянули мое имя из шляпы.

Ответа на свой вопрос я не дождалась.

Говоря о Голубом периоде, большинство людей имеет в виду эру действительно гигантских полотен. Довольно скоро они стали достаточно большими, чтобы затмить размерами дома, парки и сады. Достаточно большими, чтобы увидеть их с орбиты. Голубые панели высотой в двадцать километров нависали над частными островами или поднимались из штормовых морей по всей Галактике. Расходы не представляли проблем, поскольку у Зимы было множество спонсоров, состязавшихся за то, чтобы оплатить самое последнее и самое большое произведение. Панели продолжали увеличиваться в размерах, пока не потребовались сложные механизмы, чтобы противостоять силе тяжести и погодным условиям. Они пронзали верхние слои планетных атмосфер, устремляясь в космос. Они излучали собственное мягкое свечение. Они изгибались арками и веерами, так что все визуальное пространство наблюдателя наполнялось голубизной.

К тому времени Зима стал невероятно знаменит даже среди людей, не особенно интересовавшихся искусством. Его считали чудаковатым киборгом, ваяющим огромные голубые сооружения, затворником, который никогда не дает интервью.

Но это было сто лет назад. И Зима еще далеко не достиг вершины своего творчества.

Постепенно структуры становились чересчур громоздкими, чтобы размещать их на планетах. Зима с легкостью перебрался в межпланетное пространство, создавая обширные, свободно плавающие голубые панели десяти тысяч километров в поперечнике. Теперь он работал не кистями и красками: целая армия роботов-шахтеров разрушала астероиды, чтобы получить исходный материал для его полотен. Ныне за честь спонсировать работы Зимы боролись целые звездные колонии.

Примерно в это время мой интерес к работам Зимы пробудился вновь. Я посетила одно из его «лунных обертываний»: заключение целого небесного тела в голубую емкость с крышкой, похожей на шляпу. Два месяца спустя он покрыл весь экваториальный пояс газового гиганта голубыми пятнами, и я была свидетельницей этого события. Через полгода изменился химический состав поверхности кометы, проходившей вблизи Солнца, так что она распустила голубой хвост, забрызгав всю Солнечную систему. Но я ни на шаг не приблизилась к цели. Продолжала просить об интервью и неизменно получала отказы. Я знала одно: в одержимости Зимы есть нечто большее, чем простой каприз художника. И без понимания сути этой одержимости у меня выйдет не история, а всего лишь анекдот. Я не специализируюсь на анекдотах.

Поэтому я ждала и ждала. И вдруг узнала о последнем шедевре Зимы. Я отправилась в фальшивую Венецию на Мюреке, даже не надеясь на интервью. Я просто должна была оказаться там.

Раздвинув стеклянные двери, мы вышли на балкон. По обе стороны белого стола стояли два простых белых стула. На столе — напитки и ваза с фруктами. За неогражденным балконом круто спускалась к морю бесплодная земля, позволяя увидеть набегающий на песок прибой. Вода была спокойной и манящей. Опускающееся за горизонт солнце отражалось в ней серебряной монетой.

Зима жестом пригласил меня сесть.

— Красное или белое, Кэрри?

Я открыла рот, но не издала ни звука. Обычно в краткий миг между вопросом и ответом за меня делала выбор AM, теперь же отсутствие подсказки сбило меня с толку.

— Думаю, красное, — решил за меня Зима. — Если, разумеется, у вас нет принципиальных возражений.

— Не то чтобы я не могла сама решать подобные вещи, — пробормотала я.

Зима налил мне бокал красного и поднял к небу, чтобы полюбоваться цветом и прозрачностью.

— Разумеется, — кивнул он.

— Просто все это несколько странно для меня.

— Но здесь не должно быть ничего странного. Именно так вы жили сотни лет.

— Хотите сказать, естественной жизнью.

Зима налил красного вина и себе, поднес к лицу, вдыхая аромат. — Да.

— Но что же естественного в том, чтобы прожить тысячу лет? — пожала я плечами. — Моя органическая память достигла точки насыщения примерно семьсот лет назад. Голова похожа на дом, где слишком много мебели. Для того, чтобы что-то внести, нужно прежде что-то вынести.

— Давайте для начала обратимся к вину, — предложил Зима. — Обычно вы полагаетесь на совет AM, верно?

— Естественно.

— И AM всегда предлагает одну из двух возможностей? Например, всегда красное или всегда белое вино?

— Все не так просто, — возразила я. — Имей я какие-то предпочтения, AM неизменно рекомендовала бы один сорт вина. Однако иногда мне нравится красное вино, иногда — белое, а иногда я вообще не хочу вина.

Я надеялась, что моя досада не слишком очевидна. Но после замысловатой затеи с голубой карточкой, роботом и такси не хватало еще обсуждать с Зимой собственную несовершенную память.

— В таком случае ваш выбор произволен? И AM все равно, что назвать — красное или белое?

— Нет, это не совсем так. AM следует за мной сотни лет. Она видела, как я пью вино тысячи раз, в тысяче различных ситуаций. И знает с высокой степенью надежности, что мой выбор будет обусловлен определенными параметрами.

— И вы беспрекословно следуете совету? Я пригубила вино.

— Конечно. Не будет ли ребячеством делать все наперекор, только чтобы самоутвердиться? Кроме того, обычно я вполне удовлетворена предлагаемым выбором.

— Но если не игнорировать эти советы хотя бы время от времени, не станет ли ваша жизнь набором предсказуемых реакций?

— Может быть, — кивнула я. — Но разве это так уж плохо? Главное, что я счастлива.

— Я вас не критикую, — улыбнулся Зима, откидываясь на спинку стула и словно рассеивая этим движением напряжение, вызванное довольно бесцеремонным допросом. — В наши дни не так много людей пользуется AM, верно?

— Мне трудно сказать.

— Менее одного процента всего населения Галактики. Зима снова понюхал вино и посмотрел на небо через бокал.

— Почти все остальные смирились с неизбежным.

— Необходимы приборы, чтобы управлять тысячелетней памятью. И что тут зазорного?

— Приборы, да, но другого порядка, — возразил Зима. — Нейронные имплантанты, внедренные в самосознание пациента. Неотличимые от биологической памяти. Вам не придется расспрашивать AM о выборе вина и не придется ждать подтверждения. Вы просто будете точно знать.

— А в чем разница? Весь мой прошлый опыт записан прибором, который сопровождает меня повсюду, где бы я ни была. Прибор не упускает ничего и настолько эффективен, что заранее предвосхищает вопросы, так что мне почти не приходится спрашивать.

— Но прибор уязвим.

— Время от времени он требует проверки. И не более уязвим, чем куча имплантантов у меня в голове.

— Вы правы, разумеется. Но у меня есть более веский аргумент, причем не в пользу AM. Прибор слишком совершенен — и не умеет ни забывать, ни искажать.

— Но разве не в этом его назначение?

— Не совсем. Когда вы что-то вспоминаете — возможно, разговор, случившийся сто лет назад, — какие-то детали обязательно забудете или вспомните неточно. И эти неточные детали сами по себе станут частью вашей памяти, с каждым разом обретая текстуру и цельность. Уже через тысячу лет ваше воспоминание о той беседе будет иметь весьма слабое сходство с реальностью. И все же вы готовы поклясться, что все воспроизводите верно.

— Но если со мной AM, я безупречно воспроизведу все подробности и обстоятельства беседы.

— Скорее всего, — согласился Зима. — Но эти воспоминания нельзя назвать живыми. Они нечто вроде фотографии, процесса механического воспроизведения. Это замораживает воображение, не оставляет пространства для неверного воспроизведения некоторых деталей.

Он замолчал, чтобы долить вина в мой бокал.

— Представьте, что почти каждый раз, когда вы сидите на свежем воздухе и выбираете не белое, а красное вино, у вас почти нет причин сожалеть об этом выборе. Но однажды вас убедили выбрать белое, несмотря на все советы AM, и оно оказалось великолепным. Все сошлось, словно по волшебству: компания, разговоры, летнее тепло, прекрасный пейзаж, эйфорическое ощущение легкого опьянения. Идеальный день перетекает в идеальный вечер…

— Но все это могло не иметь ничего общего с моим выбором вина, — возразила я.

— Да, — согласился Зима. — И наверняка AM не сочтет важным это счастливое стечение обстоятельств. Вряд ли одно небольшое отклонение сможет значительно повлиять на результат. И в следующий раз AM обязательно ответит: «Красное вино».

Я ощутила неприятный укол осознания его правоты.

— Но человеческая память вряд ли работает подобным образом.

— Видите ли, память замкнется на единственном исключении и придаст ему ненужное значение. К тому же она усилит привлекательные моменты воспоминаний об этом дне и подавит менее привлекательные: муха, жужжавшая над головой, беспокойство по поводу такси, которое может не прилететь вовремя, подарок на день рождения, который необходимо купить завтрашним утром. Все, что вы запомнили — золотистое свечение удовольствия и покоя. Далее в подобных обстоятельствах вы снова можете выбрать белое вино. Вся модель поведения будет изменена единственным моментом отклонения. AM этого никогда не допустит. Вам придется игнорировать его советы много-много раз, прежде чем «птичка» нехотя изменит свои решения и начнет предлагать белое вместо красного.

— Хорошо, — кивнула я, втайне желая перевести разговор с себя на Зиму. — Но какую практическую разницу имеет то обстоятельство, будет ли искусственная память порхать у моего плеча или прятаться в голове?

— О, разница огромная, — заверил Зима. — Воспоминания, хранящиеся в AM, зафиксированы навечно. Вы можете сколь угодно часто задавать одни и те же вопросы, она никогда не опустит ни одной детали. Но имплантанты работают иначе. Они словно вливаются в биологическую память до такой степени, что пациент не может определить разницу. По этой причине они обязательно сделаны из мягкого, подверженного деформации пластика и способны на ошибку и искажение.

— Способны на ошибку, — протянула я.

— Но без способности ошибаться не может быть искусства! А без искусства не может быть истины.

— Ошибки ведут к истине? Интересное мнение.

— Я имел в виду истину в высоком, метафорическом смысле. Этот золотистый день… Вот она — правда. И воспоминание о мухе стало бы прекрасным дополнением в материальном смысле. Необходимой деталью, которая чуть подпортила этот день.

— Но не было никакого дня и никакой мухи, — запротестовала я. Мое терпение угрожало вот-вот лопнуть. — Послушайте, я благодарна вам за приглашение. Но думала, что услышу нечто большее, чем лекцию о способе, которым я предпочитаю управляться со своей памятью.

— Собственно говоря, в этом был определенный смысл. Касающийся не только меня, но и вас тоже.

Он отставил стакан и поднялся.

— Не хотите ли немного прогуляться?

— Солнце еще не село, — заметила я. Зима улыбнулся.

— Поверьте, всегда будет новый рассвет.

Он снова повел меня через дом, но другой дорогой. Мы вышли через боковую дверь. Извилистая тропинка постепенно поднималась наверх между белыми каменными стенами, окрашенными сейчас золотистыми закатными лучами. Наконец мы добрались до небольшого плато, которое я заметила, приближаясь к острову. Оказалось, что плато действительно окружали многоярусные трибуны высотой около тридцати метров, с лестницами позади, ведущими на разные уровни. Зима остановился в тени, отбрасываемой ближайшей трибуной, и открыл узкую дверцу. Мы очутились у небольшого прямоугольного бассейна, в который не залили воды. Это и была та панель, что я видела с воздуха.

Зима подвел меня к бортику.

— Бассейн, — пожала я плечами. — Вы не шутили. Но к чему тогда трибуны?

— Именно здесь все и произойдет, — пояснил Зима. — Демонстрация моего последнего шедевра и объявление о завершении моей карьеры.

Бассейн был еще не закончен. Маленький желтый робот в дальнем углу выкладывал стенки голубой плиткой. Ближайшая к нам часть была полностью отделана, но я невольно заметила, что местами плитки треснули и облупились. В дневном свете трудно различались оттенки, но мне показалось, что это зима голубой.

— Не находите, что по сравнению с вашими межпланетными полотнами это определенное снижение уровня и некий шаг назад?

— Отнюдь, — покачал головой Зима. — Для меня это место, где заканчиваются мои поиски. То, к чему вели все предыдущие работы.

— Убогий плавательный бассейн?

— Не просто старый бассейн, — возразил он.

Он провел меня по всему острову. К этому времени солнце село, и повсюду царил один цвет: пепельный.

— Прежние картины шли от сердца, — рассказывал он. — Я писал их в огромных количествах, потому что этого требовали сами предметы изображения.

— Это была хорошая работа, — признала я.

— Это была банальная, трафаретная работа. Гигантская, броская, сложная, популярная, но абсолютно бездушная. И даже то, что она шла от сердца, не делало ее хорошей.

Я ничего не ответила, потому что была точно такого же мнения о его работе: такая же гигантская и бесчеловечная, как его вдохновение; и только модификации самого Зимы, превратившие его в киборга, придавали этому искусству некоторый намек на самобытность. Хвалить его — все равно что превозносить картину, которую кто-то писал, зажав кисть в зубах.

— Моя работа не говорит о космосе ничего такого, чего бы космос не мог сказать сам о себе. И, что важнее, ничего не говорит обо мне. Какая разница, обитал ли я в вакууме или плавал в море жидкого азота? Существенно ли, что я мог видеть фотоны ультрафиолетовых лучей или пробовать на вкус электрические поля? То, что я проделал со своим телом, было не только экстремальным, но и чудовищным. Но, поверьте, умело организованная реклама принесла бы мне ничуть не меньшую популярность.

— По-моему, вы чересчур строги к себе, — пробормотала я.

— Это не самобичевание. Это уверенность в том, что я способен на большее.

— Вы имеете в виду все эти голубые штуки?

— Голубые штуки, — кивнул он. — Все началось спонтанно: нечаянный мазок голубого на почти законченном холсте. Бледный аквамариновый оттенок на черном фоне. Эффект был поразительным. Я словно получил доступ к некоей интенсивной, первобытной памяти, океану впечатлений, где этот цвет был самой важной вещью в мире.

— И что это за память?

— Понятия не имею. Знаю только, что этот цвет лег на душу так, словно я всю свою жизнь ждал момента, чтобы найти его. Найти и освободить.

Он ненадолго задумался.

— В голубом всегда было нечто необычное. Тысячу лет назад Ив Кляйн сказал, что это суть самого цвета, способного заменить все остальные. Однажды некий человек провел всю жизнь в поисках определенного оттенка голубого, который видел только в детстве. И уже начал отчаиваться, посчитав, что просто вообразил именно этот оттенок, которого, возможно, не существует в природе. Но в один прекрасный день наткнулся на него. Такой оттенок имел жук в музее естествознания. Счастливец готов был рыдать от радости.

— Что такое зима голубой? — спросила я. — Цвет крыльев жука?

— Нет. Дело не в жуке. Но я должен был знать ответ, и неважно, куда бы это меня завело. Должен был знать, почему этот цвет так много значил для меня и почему он завладел моим воображением.

— Вы

— У меня не было выбора. По мере того, как голубой становился более интенсивным, более доминирующим, я чувствовал, что ответ совсем близок. Что стоит погрузиться в этот цвет, как мне откроется истина. И я пойму себя — как художника.

— И что? Поняли?

— Да. Но это было не то, чего я ожидал.

— Что же вы узнали? Зима промолчал.

Мы шли медленно. Я слегка отставала, ковыляя за грациозно шагавшим великаном. Становилось холоднее, и я пожалела, что не догадалась захватить пальто. Заикнулась было попросить у Зимы одолжить мне куртку, но сейчас намного важнее понять, куда он клонит. В моей работе труднее всего держать рот на замке.

— Мы говорили о неверности памяти, — внезапно выпалил он. — Да.

— Моя собственная память была крайне несовершенной. Со времени установки имплантантов я помнил все, случившееся за последние триста лет, но не более того. Я знал, что на самом деле гораздо старше, но из «прежней» жизни помнил только фрагменты, отдельные кусочки паззла, который никак не мог собрать.

Он замедлил шаг и повернулся ко мне. Меркнувший на горизонте оранжевый свет бросил отблеск на его лицо.

— Я знал, что, если хочу понять все значение зима голубого, должен покопаться в прошлом.

— И насколько далеко вы продвинулись?

— Это было нечто вроде археологических раскопок. Я следовал по дороге памяти к самому раннему, абсолютно точному событию, которое случилось вскоре после установки имплантантов. Это увело меня в Харьков-8, мир в Гарлин Байт, почти в девятнадцати тысячах световых лет отсюда. Я запомнил только имя человека, с которым был там знаком. Его звали Кобарго.

Имя Кобарго ничего для меня не значило, но даже без AM я знала о Гарлин Байт — области Галактики, содержавшей шестьсот обитаемых систем и втиснутой между тремя главными экономическими державами. В Гарлин Байт не действовали обычные межзвездные законы. Это была территория изгоев.

— Харьков-8 специализировался на определенной продукции. Вся планета была приспособлена для предоставления некоторых медицинских услуг… Незаконные кибернетические модификации, что-то в этом роде.

— Именно там… Я осеклась.

— Именно там я стал тем, кем являюсь теперь, — подтвердил Зима. — Конечно, кроме операций на Харькове-8 я претерпел и другие вмешательства: улучшил толерантность к экстремальным средам, усовершенствовал сенсорные способности, но главные мои качества были заложены под скальпелем в клинике Кобарго.

— Значит, до прибытия на Харьков-8 вы были обычным человеком? — спросила я.

— Вот тут начинаются трудности, — вздохнул Зима, осторожно пробираясь по тропинке. — По возвращении я, естественно, попытался разыскать Кобарго. Предположил, что с его помощью смогу лучше понять фрагменты воспоминаний, вертевшихся у меня в голове. Но Кобарго исчез. Растворился где-то в Байте. Клиника осталась, но теперь ею управлял его внук.

— Бьюсь об заклад, отпрыск оказался не слишком разговорчив.

— Именно. Пришлось его убеждать. К счастью, у меня имелись для этого средства. Подкуп, а также лесть и тому подобное.

Мой собеседник слегка улыбнулся.

— Так или иначе, он согласился показать архив клиники и проверить записи деда, касающиеся моей операции.

Мы свернули за угол. Море и небо были одинаково и безлико серы. Не оставалось ни следа голубого.

— И что же было дальше?

— В записях сказано, что я вообще не был человеком, — объяснил Зима и снова помолчал, очевидно, чтобы я лучше поняла смысл сказанного. — До моего прибытия в клинику Зима никогда не существовал.

О, чего бы только я ни дала за диктофон или хотя бы простые, старомодные блокнот и ручку! Я нахмурилась, словно это могло заставить мою память работать хоть чуточку усерднее.

— Кем же вы были?

— Машиной. Сложным роботом с автономным искусственным интеллектом. До прибытия на Харьков-8 я уже существовал несколько веков и имел полную независимость.

— Нет, — покачала я головой. — Вы человек с деталями робота, но не робот.

— История болезни вполне ясна. Я прибыл в качестве робота. Андроида, разумеется, но тем не менее робота. Меня разобрали и внедрили основные познавательные функции в специально выращенное биологическое тело.

Он постучал пальцем по оловянно-серому черепу.

— Здесь полно как органических материалов, так и кибернетических механизмов. Трудно сказать, где начинается одно и кончается другое. А еще труднее определить, кто хозяин, а кто раб.

Я смотрела на стоявшую рядом со мной фигуру, безуспешно пытаясь свыкнуться с мыслью о нем, как о машине, хотя и с мягкими, клеточными компонентами. Мне это никак не удавалось.

— Но в клинике вам могли солгать, — возразила я.

— Не думаю. Им куда выгоднее, чтобы я ничего не узнал.

— Возможно, вы правы.

— Таковы факты, которые оказалось очень легко проверить. Я просмотрел таможенные архивы Харькова-8 и обнаружил, что за несколько месяцев до операции на планету прибыл робот с автономным искусственным интеллектом.

— Но это необязательно были вы.

— Ни один робот десятилетиями и близко не подлетал к планете. Так что это, скорее всего, я. Мало того, в записях указано место происхождения робота.

— И где это?

— Мир за пределами Блайта. Линтан-3, в архипелаге Мюэра. Нет, все же отсутствие AM подобно выпавшему зубу!

— Вряд ли он мне известен.

— Скорее всего. Это не тот мир, который вы посещаете по собственной воле. Да рейсовые корабли туда и не ходят. Моей единственной целью приезда туда было…

— Вы побывали там?

— Дважды. Один раз до процедуры на Харькове-8 и второй — недавно, чтобы установить, где я находился до Линтана-3. Следы показались мне крайне запутанными, если не сказать больше… но я сумел задать верные вопросы, порыться в соответствующей базе данных и наконец узнал, откуда явился. Однако и это не было окончательным ответом. Оказалось, я посетил много миров. Но цепочка с каждым новым визитом становилась все призрачней. К счастью, на моей стороне была настойчивость.

— И деньги.

— И деньги, — вежливо кивнул Зима. — Это невероятно помогло.

— И что же вы в конце концов обнаружили?

— Я проследил путь до самых истоков. На Харькове-8 я существовал как мыслящая машина с интеллектом человеческого уровня. Но я не всегда был настолько умен и сложен. Зато поэтапно совершенствовался, когда позволяли время и обстоятельства.

— Самостоятельно?

— Оказалось, что да. Именно так я обрел свою автономию и легальную независимость. Но мне пришлось достичь определенного уровня интеллекта, прежде чем добиться свободы. До того я был гораздо более простой машиной… Чем-то вроде игрушки или домашнего животного. Между сменой поколений я переходил от одного владельца к другому. Каждый добавлял какую-то деталь, делавшую меня умнее.

— Но как вы начинали?

— Как проект, — признался он.

Мы вернулись к плавательному бассейну. Экваториальная ночь спускается быстро, и теперь бассейн был залит искусственным светом фонарей, расположенных над трибунами. Робот все еще трудился, приклеивая последние плитки.

— Бассейн почти готов, — заметил Зима. — Послезавтра туда нальют воду. Я стану ее менять, пока она не достигнет необходимой прозрачности.

— А потом?

— Подготовлюсь к представлению.

По пути к бассейну он рассказал все, что знал о своем происхождении. Зима начал свое существование на Земле еще до моего рождения. Его собрал любитель, талантливый молодой человек, интересующийся практической роботехникой. В те дни и одиночки, и целые группы пытались решить сложную проблему искусственного интеллекта.

Экстрасенсорное восприятие и полеты в космос — вот те области, которые интересовали молодого человека. Он создал множество роботов, составляя их из наборов комплектующих, поломанных игрушек и запасных частей. Их разум, если можно так выразиться, был сляпан из внутренностей старых компьютеров, простые программы которых работали на пределах памяти и скорости процессоров.

Молодой человек набил свой дом подобными машинами, причем каждая была предназначена для решения определенной задачи. Один робот с липкими паучьими лапами карабкался по стенам, вытирая пыль с картинных рам. Другой лежал в засаде на мух и тараканов. Он их ловил и пожирал, используя энергию химического распада биомассы насекомых, чтобы перебраться в другое место дома. Третий постоянно красил стены, так что цвета соответствовали смене времен года.

Еще один жил в плавательном бассейне и трудился день и ночь, надраивая керамические плитки, которыми тот был выложен. Молодой человек мог бы заказать по телефону дешевого чистильщика, но его забавляла идея собрать робота по своим эксцентричным принципам дизайна. Он дал роботу цветную систему видения, и мозг, достаточно большой, чтобы преобразовывать визуальные данные в модель окружающего пейзажа. Он позволил роботу принимать собственные решения относительно лучшей стратегии чистки бассейна. Разрешал выбирать время работы и время перезарядки солнечных батарей, закрепленных на его спине. И снабдил его примитивным понятием о вознаграждении за труд.

Маленький чистильщик многому научил молодого человека относительно основных принципов сборки роботов. Эти уроки получили свое применение в других роботах-слугах, пока один из них, простой уборщик, не стал настолько самостоятельным, что молодой человек начал предлагать эту модель в качестве набора комплектующих. Дело пошло, и год спустя молодой человек выставил на продажу уже собранных домашних роботов. Его изделия получили большой сбыт, и фирма юного предпринимателя вскоре стала лидером на рынке продаж домашних роботов. Через десять лет мир кишел его умными старательными машинами.

Но и он не забыл маленького чистильщика бассейнов. Время от времени хозяин использовал его в качестве испытательного полигона для своего нового аппаратного и программного обеспечения. Постепенно робот становился самым умным из его созданий и единственным, кого молодой человек отказывался разобрать и уничтожить.

После смерти изобретателя чистильщик бассейна перешел к его дочери. Она продолжила семейную традицию, совершенствуя маленькую машину. Ее наследником стал внук первого владельца, который жил на Марсе.

— Это тот самый бассейн, — пояснил Зима, — на случай, если вы не догадались сами.

— После стольких лет? — удивилась я.

— Он очень старый. Но плитки еще держатся. Самым сложным было найти именно его. Пришлось поднять двухметровый слой почвы в том месте, который когда-то именовали Кремниевой долиной.

— Эти плитки окрашены в зима голубой.

— Зима голубой — цвет этих плиток, — мягко поправил он. — Просто молодой человек использовал именно этот оттенок для облицовки своего бассейна.

— Значит, что-то вы помните.

— Отсюда я начал. Незамысловатая машина, у которой интеллекта было ровно столько, чтобы передвигаться в бассейне. Но это был мой мир. Все, что я знал. Все, что мне нужно было знать.

— А теперь? — осмелилась спросить я, заранее боясь ответа.

— Теперь я возвращаюсь домой.

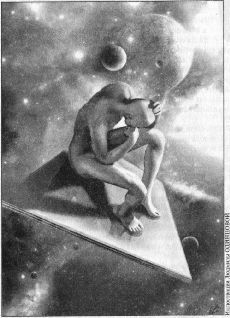

Я была там, когда он вернулся домой. К этому времени на трибунах было полно людей, жаждавших увидеть перформанс, и небо над островом превратилось в мозаику теснившихся друг к другу кораблей. Дисторционный экран работал, и платформы обозрения на кораблях были заполнены сотнями тысяч наблюдателей с воздуха. И все видели бассейн с его прозрачной, абсолютно спокойной водой. На краю стоял Зима. Солнечные батареи на его спине сверкали подобно чешуе дракона. Никто из зрителей понятия не имел о том, что должно произойти. Никто не понимал важности происходящего. Но все ожидали чего-то необыкновенного. Демонстрации работы, долженствующей затмить все, что создал до этого Зима. А пока что зрители с недоумением глазели на бассейн, гадая, каким образом кусочек водной глади может сравниться с пронизавшими небо холстами или целыми мирами, заключенными в голубые футляры. Большинство считало, что бассейн — лишь средство отвлечь публику от главного зрелища. Истинный шедевр — произведение, которое увенчает его уход со сцены, должно быть где-то еще, пока невидимое, ожидающее момента предстать во всей красе.

И только я знала правду. Знала и молча наблюдала, как Зима стоит на краю бассейна, отдаваясь голубизне. Он объяснил, как все должно произойти: медленное, методичное, постепенное отключение всех высших функций мозга. И вряд ли имело значение, что все это необратимо: у него просто не останется достаточно интеллекта, чтобы пожалеть об утрате.

Но все же что-то останется: крохотное зернышко бытия и достаточно разума, чтобы осознавать собственное существование. Достаточно разума, чтобы верно оценить свое окружение и получить капельку удовольствия и радости от выполнения задачи, пусть и абсолютно бесцельной. Ему даже не придется покидать бассейн. Солнечные батареи обеспечат его необходимой энергией. Он никогда не состарится, никогда не заболеет. Другие машины позаботятся об острове, защитят бассейн и молчаливого пловца от разрушительного действия погоды и времени.

Пройдут века.

Тысячелетия.

Миллионы лет.

Кто знает, что будет потом? Но одно ясно: Зима никогда не устанет от работы. В его мозгу не была запрограммирована способность уставать. Он стал воплощенным опытом. И если и испытывал какую-то радость от плавания в бассейне, это была почти бессмысленная эйфория насекомого-опылителя. Этого для него было достаточно, как тогда, в калифорнийском бассейне, так и сейчас, тысячелетие спустя, в том же бассейне, только в ином мире, под иным солнцем, в отдаленной части той же Галактики.

Что же до меня…

Оказалось, что из нашей встречи на острове я запомнила гораздо больше, чем имела на то право. Думайте, что хотите, но вышло так, что я нуждалась в мысленной подпорке своей AM куда меньше, чем всегда воображала. Зима был прав. Я позволила своей жизни стать заранее продуманным сценарием, чем-то вроде аккуратно расчерченной схемы. Всегда красное вино на закате. Никогда белое. На борту космической клиники мне имплантировали ряд нейронных расширений памяти, которые прекрасно послужат мне следующие четыреста-пятьсот лет. Когда-нибудь мне понадобится другое решение, но, думаю, добравшись до этой точки, я смогу перейти мнемонический мостик. Прежде чем навсегда расстаться с AM, я перенесла ее наблюдения в гулкие новые пространства моей расширенной памяти. Правда, я ощущаю, что все события происходили не совсем так, как кажется мне, но с каждой попыткой вспомнить все постепенно укладывается на свои места. Все смягчается, а подсветка сияет ярче и ярче. Полагаю, эти воспоминания становятся все менее точными при очередном воскрешении, но Зима считал, что в этом весь смысл.

Теперь я знаю, почему он решил поговорить со мной. И дело не в моем методе написания биографий. Дело в его желании помочь кому-то начать новую жизнь, прежде чем сам он возвратится к прежней.

Кстати, я сумела написать его историю и продала в свою первую газету «Марсианские хроники». Приятно снова навестить старую планету Марс, особенно теперь, когда она переместилась на более теплую орбиту.

Все это было давным-давно. Но, похоже, я все еще никак не могу расстаться с Зимой.

Каждые двадцать лет я долетаю пассажирским сверхзвуковым судном до Мюрека, спускаюсь на белые мраморные улицы Венеции, беру такси до острова и присоединяюсь к горстке упорствующих зрителей, рассеянных на трибунах. Они должны чувствовать, что у художника что-то еще осталось в запасе… Последний сюрприз. Большинство из них прочли мою статью и поэтому знают, что означает медленно плывущая фигура. И все же ажиотажа на острове не отмечается. На трибунах всегда пустовато и печально, даже в самый погожий денек. Но скамьи никогда не бывают полностью пусты, что, полагаю, является неким видом заповеди. Некоторые люди это понимают. Большинство не поймет никогда.

Но это и есть искусство.

Перевела с английского Татьяна ПЕРЦЕВА

© Alastair Reynolds. Zima Blue. 2005. Печатается с разрешения автора.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |