"Белый тапир и другие ручные животные" - читать интересную книгу автора (Линдблат Ян)

Наша стая в «зеленом раю»

Следующий год я провел в условиях, прямо противоположных стуже и снегу росомашьих лесов. Не белые вершины, а одетые дождевым лесом горы Тринидада взирали на потного человека, сгибающегося под тяжестью штатива и камеры. Сколько раз я твердил, что в Швеции предостаточно интереснейших тем для съемки и исследований, что меня нисколько не тянет в другие края, а сам… И предстала моим глазам красочная феерия: танец жужжащих колибри вокруг желтых деревьев поуи и лаково-красных бессмертников, отливающие металлом якамары и синеспинные манакины в мрачном сумраке дебрей, и венец всего — полчища краснокрылых ибисов в голубом небе над манграми.

«Дикие дебри» стали ковром-самолетом, который перенес меня в тропики, куда я даже не мечтал попасть, — и уж во всяком случае, никак не ожидал, что впечатление окажется таким ярким. Фильм получил диплом четвертой степени и солидную денежную премию от Шведского киноинститута, и вместо того чтобы после шести лет съемок наконец-то зарыться в книги и завершить курсы ботаники и зоологии в университете, я нырял в изумрудные воды вокруг Тобаго и Бонайре и целый год смаковал тропический коктейль, без которого теперь почти не мыслю себе жизни. Но в каком бы уголке земного шара я ни находился, весной меня влечет на родину, зовут поющие дрозды, лесные зеркала озер, и это влечение, надеюсь, никогда не угаснет.

В Вест-Индии воздействие человека на природу чрезвычайно велико. На Тринидаде — по площади он примерно равен нашему озеру Венерн [16] — живет около миллиона человек, и хотя в горах еще сохранились нетронутые зеленые массивы, вред от браконьерства и других способов разорять природу огромен. Много месяцев выступал я в роли самозванного инспектора, в частности у охраняемых законом (на бумаге) гнездовий алых ибисов; в конце концов меня потянуло в совсем нетронутые, не испорченные человеком края. Сделав серию телефильмов с «островов красных птиц», Тринидада и Бонайре, я приступил к новой работе, теперь на материке. С 1967 по 1969 год моим местожительством были изумительные горы Кануку и область Рупунуни в Гайане. Совсем нетронутым этот край не назовешь, но сейчас покой его почти никем не нарушается. Нынешние индейцы не те, что были когда-то, они так далеко ушли от стародавнего образа жизни, что теперь попросту боятся «джунглей», особенно когда стемнеет. Они трудятся на скотоводческих ранчо Рупунунийской саванны и получают достаточно белков, так что нет нужды охотиться в лесах, где можно нарваться и на бушмейстера, и на ягуара. Понятно, для фауны это только благо. Когда сравниваешь мощные хоры ревунов в горах Кануку с жалкими потугами жиденьких стай там, где обезьян косят вооруженные ружьями местные жители, ясно видишь, что даже первобытные племена, где бы они ни жили, получив современное оружие, становятся страшной угрозой для всего живого. Сказочное изобилие дичи в шведских лесах, от которого только тень осталась, наверное, было не сказкой, а реальностью, пока не распространилось огнестрельное оружие.

Понятно, охота — самый быстродействующий фактор в разрушении человеком исконных экологических систем, однако есть и другая, не менее серьезная опасность, о которой забывают, — огромный спрос стран цивилизованного мира на живой товар. Когда читаешь забавные описания Джеральда Даррелла, как происходит в тропиках отлов животных, многое остается за кадром. Любой индеец-охотник или другой житель диких тропических дебрей знает, что за молодое животное можно выручить больше, чем заработаешь многодневным трудом. От торговли шкурами страдают главным образом выдры и пятнистые кошки, а вот спрос на живой товар касается всех млекопитающих и множества птиц. Жуткие цифры этого спроса кажутся просто невероятными. В 1967 году, когда я начинал съемки в Гайане, только в США было ввезено — держитесь! — 74 304 диких млекопитающих и 203 189 птиц (не считая попугаев). Рептилий — 405 134, амфибий — 137 697, рыб — свыше 27

Как айсберг выставляет над водой малую часть своего объема так и эти цифры далеко не отражают, сколько всего животных извлекают из свойственной им среды, чтобы удовлетворить столь острый и вместе с тем столь несуразный потребительский интерес к экзотической фауне. Официальных цифр, вроде приведенных выше, нет, но я слышал от одного сотрудника Би-би-си, который разбирается в этих вопросах, что не более десяти процентов отловленных животных доходит живьем до заказчика. Перевозка требует немалых жертв. Уильям Конвей упоминает, что порой до семидесяти пяти процентов птиц, доставленных самолетом в Нью-Йорк, оказывались погибшими. А сколько испустило дух, пока поставщик готовил партию к отправке?! Путь от индейца, живущего где-то на притоке Ориноко или Амазонки, до поставщика обычно неблизкий.

Работая в Гайане, я насмотрелся страшных примеров безобразного обращения с накопившимися у торговца животными. Вот один из них: полсотни насмерть перепуганных обезьян саймири жались в клетке площадью два квадратных метра. Высота — полметра! Животных, которые не доживали до отправки, выбрасывали в грязь на задний двор, где громоздились пустые клетки. Вездесущие злобные псы тотчас разрывали останки в клочья. Кстати, меню псов было достаточно разнообразным: носухи, ленивцы, муравьеды — все, что ловцы в дождевом лесу могли сохранить до приезда скупщика. Торговля животными была для него побочным занятием, на первом месте стояли фрукты и овощи, и он уделял им куда больше внимания, чем живым тварям, которых совал в тесные, грязные клетки. Хотя он был мне противен, — а его раздражала моя критика, — я стал постоянным покупателем и каждый раз, когда приходилось покидать мой «зеленый рай» в горах, чтобы из Джорджтауна отправить к Швецию снятые пленки, навещал ад четвероногих узников. Смех да и только: человек покупает животных, чтобы выпустить их на волю, вместо того чтобы ловить и продавать! Я охотно покупаю животных, но продавать — ни за что, для меня это равно работорговле. Либо выпущу в привычных им условиях, либо подарю людям, которые по-настоящему любят животных и располагают временем и опытом, чтобы за ними ухаживать.

В книге «Мой зеленый рай» я уже рассказывал о своих питомцах, но к этому рассказу есть что добавить.

|

|

Мне посчастливилось: во второй поездке меня сопровождал Дени Дюфо. Уже тогда он был известен как опытный оператор, однако безропотно мирился с тем, что я монополизировал работу с камерами. Для него главным было участвовать в увлекательном путешествии и познакомиться с природой, людьми и животными этого пленительнейшего уголка земного шара. У Дени Дюфо было много талантов, о которых он не упомянул в письме, где просил меня взять его с собой. Однажды мы вколачивали в ствол высоченного дерева толстые гвозди, чтобы была «лестница» до самой кроны. Потом сели передохнуть, и я заметил, что он, Дени, молодец, голова от высоты не кружится. На что Дени смиренно заметил, что площадка, с которой он прыгал, готовясь в парашютисты, была вдвое выше… В другой раз, когда мы спускались по реке и наша лодка пошла косо, я посоветовал Дени приналечь на весло. Он так же смиренно сообщил, что носит титул чемпиона Бретани по гребле на каноэ, и преподал мне весьма полезный урок, как надо работать веслом.

Среди многих достоинств Дени (были и недостатки, у кого их нет!) одно в этом случае было особенно ценным. Так же как Май, его жена-шведка, которая совсем девчонкой звонила в дверь нашей квартиры на Хурнсгатан и робко просила разрешения пойти погулять с моей собакой, он очень любил животных. Надолго разлученные с родными, оба мы расточали свою нежность и заботу на ручных животных. На одних «ахах» и «охах» тут далеко не уедешь, простодушный восторг быстро выдыхается, но Дени был по-настоящему привязан к нашим питомцам. Ошибиться в выборе спутника легко — к сожалению, положительные и отрицательные качества обнаруживаются уже в поле, я в этом не раз убеждался. Годом позже в Джорджтауне мне случайно встретился такой тип, что хуже не придумаешь. Молодой человек уверял меня, что занимался зоологией в США и после года пребывания во Вьетнаме привычен и к тропикам, и ко всяким лишениям, однако я вскоре почувствовал в нем какую-то фальшь, а накануне нашего отъезда в горы Кануку выяснилось, что настоящая его цель — отлавливать животных и отправлять

|

Уже в первую педелю в Рупунунийской саванне мы с Дени столкнулись с проблемой ручных животных. И правда, разве это не проблема, что наша маленькая подвижная экспедиция быстро стала стационарной из-за животных, которых нам поневоле пришлось взять на свое попечение!

Поневоле? Вот именно. Гостя у легендарного фермера Тайни Мактэрка и его жены Конни, мы в один из первых дней отправились на джипе в кочковатую степь и вскоре подъехали к небольшой индейской деревушке у подножия лесистых гор. В одной хижине резвился молодой пака — грызун, родич морской свинки, ростом равный зайцу. Он был совсем ручной, и дети забавлялись с ним.

— Индейцы спрашивают — может, купишь его? — сказал Тайни.

— С удовольствием, только на обратном пути, — ответил я.

Не хотелось подвергать зверька тряске под жгучим солнцем, в изрытой броненосцами степи. Видно, индейцы меня не поняли: когда мы заехали снова, они уже съели паку, которого столько времени берегли, рассчитывая на приезд скупщика. Разумеется, после этого я покупал все, что мне предлагали. Но никогда не просил индейцев поймать какое-нибудь животное, это дало бы только повод устроить совершенно ненужную охоту.

Так, однажды наше внимание привлек маленький муравьед, который свернулся клубочком около старого пса, лежавшего в хижине на полу. А рядом с другой хижиной стоял привязанный кожаным ремнем олененок с большими влажными глазами. Он принялся облизывать меня, как это часто делают ручные олени ради выделяемой потовыми железами соли, и, конечно же, я не мог устоять против обаяния этого Бэмби. А муравьедик живо вскарабкался на Дени, цепляясь огромными когтями. Это был детеныш большого муравьеда. Волосы Дени напоминали ему мамину шерсть, и пришлось моему товарищу, превозмогая боль, терпеть живой головной убор с косматым хвостом.

|

Эта «шляпа» стала удивительно ручной: отойдешь на несколько шагов — жалобно трубит или мычит. Большие муравьеды чрезвычайно близоруки, и когда мы подходили к детенышу, он поднимал переднюю лапу, принимая характерную для этого вида оборонительную позу. Взрослый муравьед может убить, дай ему только вцепиться десятисантиметровыми когтями, да и у малыша хватка была железная. Разыграется и сжимает «кулак» снова и снова — и мы быстро усвоили, что лучше держаться подальше от его когтей. Малыш должен крепко сидеть на спине матери, когда она мчится галопом по саванне, спасаясь от индейцев, которые просто так, забавы ради устраивают погоню и убивают жертву ударом палки по длинной морде.

Я так и не смог рассмотреть, как именно самка кормит своего отпрыска, хотя целый день под палящим солнцем следовал за мамашей с малышом. Вытянутая в трубку морда животного заканчивается поразительно маленьким ртом, из которого у взрослого муравьеда высовывается клейкий, как липкая бумага, длиннющий язык. Взломает мощными когтями термитник, сунет морду в какой-нибудь из ходов и начнет работать языком, словно поршнем. В здешнем краю, богатом термитниками, такая специализация вполне оправдывает себя, взрослый муравьед достигает двух метров в длину от копчика хвоста до ротового отверстия величиной с монетку.

Немалых трудов стоило нам заставить тощенького Анте (от английского слова

В тот день, когда старая «летающая крепость» Гайанского аэрофлота приземлилась на краю ранчо Мактэрка и мы погрузились вместе с нашим багажом, бедный Анте сидел у меня на руках и отчаянно отбивался, напуганный гулом. Мы с Дени глядели в окошко на Тайни и на индейцев, я махал им, насколько мне позволял беспокойный царапун, а Дени что-то кричал, и я уже хотел заметить, что вряд ли наши друзья слышат его сквозь рев мотора, но тут обоняние помогло мне понять, что мой товарищ вовсе не прощается по-английски, у что-то сообщает мне на чистейшем шведском языке… Перетрусивший муравьед, приподняв косматый хвост, старательно обрызгал нам обоим брюки бурой кашицей. Ничего — главное, коварный запор прекратился, пусть и не очень вовремя.

Когда мы наконец обосновались у небольшого водопада вблизи Ариваитава («гора ветров» на языке местных индейцев), число наших питомцев выросло с двух до восьми. К муравьеду и олененку прибавились паукообразная обезьяна с длинной чернущей шерстью, добродушный пекари, два детеныша крупнейшего в мире грызуна капибары, оба с такими глупыми рожами, что мы их прозвали Хумле и Думле, и еще один «великан» — гигантская выдра, тоже совсем еще юная, так что размерами нас пока поражала только ее пасть. Вся эта компания перебралась потом с нами и в базовый лагерь № 2, который мы назвали «райские водопады», несказанно красивый уголок природы на берегах прозрачнейшей речушки, неподалеку от Моко-моко — деревушки макуси, расположенной у другого отрога Кануку.

Судьба паукообразной обезьяны в общем-то складывалась так же, как нередко складывается судьба обезьяньих детенышей. Волей человека она была оторвана от родной стаи. Попробую рассказать обо всем так, как это представлялось ей с высоты могучих деревьев на горном склоне над зеленой долиной среди таких же зеленых вершин.

Первые недели после рождения сознание ее дремало, но постепенно в мозгу начали закрепляться впечатления об окружающем. Мамаша была такая же черная, как она сама, с большими ясными глазами. И еще было много созданий, похожих на мать. Обычная стая паукообразных, человек насчитал бы в ней десять-двенадцать особей. С рассветом, дождавшись, когда над кронами отзвучит разноголосый хор, стая начинала свое странствие сквозь зеленый долог. Все обезьяны, даже матери с детенышами, передвигались легко и стремительно. Длинные косматые руки и сильный хвост работали с замечательной согласованностью, плавно перенося мать и дитя с дерева на дерево. Мамаша часто останавливалась, чтобы поесть желтых плодов. Они висели на деревьях у прозрачного ручья, который то порывисто мчался вперед, то словно делал передышку, совсем как обезьянья стая. Иногда мать ела красные плоды с орешком на конце. На таких деревьях стая задерживалась. Перепробуют все плоды, что получше — съедят, что похуже — бросят, проявляя типичное для обезьян (и для человека) расточительство. Забракованное обезьянами подбирали на земле другие, ведь в составляющей первобытный лес системе растения — животные ничто не пропадает.

Иногда мать вся напрягалась. Кто-то из стаи издавал резкий звук, остальные подхватывали его, и все стремглав бросались наутек, в чащу, быстро-быстро работая руками, ногами и хвостом. В воздухе над ними парило что-то большое — птица с огромными крыльями. Малышка отчаянно цеплялась за мать, чтобы не свалиться во время бешеной гонки. Орел-обезьяноед, или гарпия, как называем эту птицу мы, европейцы, не отказывается даже от такой крупной добычи, как молодые паукообразные обезьяны, но нападает только тогда, когда случай удобный — какой-нибудь малыш чересчур удалился от взрослых. А не представится такого случая — продолжает свой стремительный полет, ведь охотничья территория орла простирается на десятки километров.

Малышка узнавала, кого надо опасаться, по реакциям других членов стаи на оцелота или на молодого ягуара, способного ночью взобраться на дерево. Спала она чутко, как все животные, как всякий, кто спит в лесу. Научилась прислушиваться к шорохам на земле и в листве, различая опасные и неопасные, — и здесь примером служили реакции матери и остальных обезьян. Во мраке она старалась прижаться покрепче к теплому телу матери — так надежнее…

Однажды утром, когда стая лущила большие стручки на высоком дереве и створки с шелестом сыпались на землю, внезапно раздался громкий-прегромкий звук, не похожий на все, что малышка слышала прежде. Что-то обожгло руку, мать вздрогнула, напряглась, как в судороге, потом обмякла и сорвалась вниз. Пролетела немного… зацепилась хвостом… но хвост не удержал ее… Ударяясь о ветки, обе упали на землю.

Малышка судорожно прижималась к матери и кричала тонко, на грани свиста, когда человек оторвал ее руки, ноги и хвост от недвижимого тела, бессильно распластавшегося на земле.

А месяца через два после этого случая мы с Тайни Мактэрком, проходя мимо хижины на краю Моко-моко, увидели невероятно худую обезьянку, самочку с грязной черной шерстью и на редкость угрюмой мордочкой. Она цеплялась за молодого упитанного пекари, но едва я протянул к ней руки, с трогательной поспешностью оставила четвероногую «мать» и прильнула ко мне. Тощая, как сколет, она тем не менее крепко-крепко обняла меня жилистыми руками и обвила мое запястье длинным хвостом. И сидела так, пока теплый ветер продувал несущийся джип, а когда я вечером попытался отцепить ее руки, закричала от обиды и возмущения. Я оставил ее в покое, хотя ночью из-за этого в моем гамаке было очень неуютно: молодые паукообразные обезьяны отправляют естественные надобности под острым углом к материнскому телу.

Киккан — так я назвал ее — следовала за нами всюду, хотели мы того или нет. Изогнув хвост над спиной в виде буквы S, трусила по лесным тропинкам, лужайкам, саванне, взбиралась на тридцать-сорок метров вверх по лианам и продолжала движение с той скоростью, с какой мы передвигались по земле.

Тарзан, сын обезьян, в книгах Эдгара Бэрроуза носится по деревьям так же быстро, как обезьяны, но приемы Тарзана в кино больше пригодны для гимнастических залов с подвешенными к потолку канатами. Если же вы надумали испытать такой способ в прыжке с пятидесятиметрового дерева мора, не забудьте, что есть страхование от несчастных случаев. А может быть, стоит уж сразу застраховать жизнь. Ибо в девяноста случаев из ста тарзаний прыжок кончится быстрым приземлением, да еще на вас с треском обрушится добрая сотня килограммов лиан. Какими бы прочными ни казались внизу эти гигантские вьюны, наверху они подчас еле-еле держатся. Мы с Дени иногда выбирали подходящую лиану и, обрубив конец, пытались подражать сыну обезьян. Кончалось это по-разному, в том числе и вертикальным падением, как описано выше, но несколько раз нам удавалось пролететь метров двадцать по горизонтали. Особенно запомнилась мне одна, великолепно расположенная лиана: она свисала с огромного сука на высоте тридцати метров над заводью неподалеку от «райских водопадов». Мимо заводи проходила торная тропа, и однажды мы показали юным индейцам, как можно заполнить свой досуг. Успех был огромный, у заводи собралась половина деревни — местные жители не обойдены досугом. Под звонкий хохот ребятишки раскачивались на лиане. Прежде здесь о такой игре не слыхали.

С великим удивлением увидел я однажды, как Киккан рвет зубами лиану толщиной с карандаш. Перегрызла — и начались такие прыжки, что «Метро-Голдвин-Майер» и Джонни Вейсмюллер могли бы позавидовать!

Смею утверждать, что детство Киккан сложилось куда счастливее, чем оно обычно складывается у осиротевших обезьянок. Контакт со стаей был нарушен безвозвратно, но взамен она получила нас и прочих зверей. А как она обрадовалась, когда в нашей пестрой «стае» появился мальчик из ее собственного племени! Какие акробатические игры они затевали — когда потешные, а когда и трогательные…

Приблизительно через неделю после того, как мы прибыли к «райским водопадам», нас навестил Атти. Он был тогда вождем; по решению правительства вождей теперь выбирают на четыре года. Атти, бесспорно, лучший охотник во всей округе, он знает и важные вещи, например когда к тем или иным плодовым деревьям приходят тапиры, и мелочи, интересные для меня, — скажем, где и как вьют свои гнезда разные пичуги. Атти — живая энциклопедия природы, и в этой энциклопедии почти все верно и увлекательно. Он постоянно занят охотой, даже ночью, когда другие индейцы не отваживаются заходить в дебри.

И вот, когда Атти подошел к нашей хижине, Киккан громко закричала и с ужасом на лице полезла на меня. Я здороваюсь с Атти, а она все крепче вцепляется в мою одежду… Откуда такой ужас? Атти помог мне разгадать загадку:

— А знаешь, мы с ней, пожалуй, уже встречались… Как у нее пальцы выглядят?

Я знал, что у Киккан нет одного сустава, а вождь рассказал, что пуля, убившая обезьяну, оторвала палец у детеныша. Хотя с тех пор прошел почти год, лицо Атти прочно запечатлелось в памяти Киккан, и всякий раз, когда он приходил к нам, она начинала дико нервничать. Семья Атти съела убитую самку, а детеныша продала гостившей в деревне медицинской сестре. И никто нe мог сказать, каким образом Киккан очутилась в той хижине, где мы ее нашли.

В судьбе Киккан, потерявшей свою мать и стаю, нет ничего исключительного, скорее она типична. Тысячи зверьков разделяют ее участь. В 1967 году, когда обезьянка лишилась свободы, Соединенные Штаты Америки импортировали для лабораторий, зоопарков и зоомагазинов 62 526 обезьян. Это отнюдь не рекордная цифра: в 1958 году через таможни США прошло 223 000 обезьян. А сколько всего убито самок и подобрано детенышей в Южной Америке, Африке, Азии? Только из небольшой страны Перу в 1964 году вывезли 32 551 обезьяну, в том числе 26 226 саймири, да плюс еще около 7000 других диких животных. Поистине удовлетворение спроса любителей животных во всем свете стало бичом дикой фауны!

Среди упомянутых 7000 было 174 оцелота. Торговцы охотно берут их, потому что с детенышами оцелота мало хлопот и они привлекают частных покупателей. Но эти котята девственных дебрей — всего лишь побочный продукт целой отрасли: в том же году Перу экспортировала 11 244 шкуры оцелота! А всего за рубеж отправили 247 956 шкур диких животных. Другими словами, в одной только этой стране

В книге «Мой зеленый рай» я пытался показать, какой жестокостью оборачивается пристрастие к экзотике ничего не подозревающей жительницы цивилизованного мира, отделенной тысячами километров от родины желанных шкурок. Добавлю теперь рассказ, услышанный мною два года назад от крупнейшего перуанского орнитолога, доктора Марии Кэпке. Живя в тесном общении с природой, она обнаружила, что появился новый способ добывать неповрежденные шкуры ягуаров и оцелота. Выведав, где ходит ночью какая-нибудь из этих кошек, над тропой вешают кусок мяса. Почуяв заманчивый запах, кошка начинает прыгать, пока не схватит кусок, — и повисает на крючке. Ночь ужаса, ночь кошмарных страданий… Недаром говорят, что кошки живучи: жертва умирает только после того, как охотник ударит ее по голове. Ударит в меру сильно, чтобы шкура не пострадала.

В 1967 году в США было вывезено 115 458 шкур оцелота.

Но не только шкуры пятнистых кошек манят покупателя, выдры также гибнут из-за своей мягкой, шелковистой шубы. В том же 1967 году одиннадцать латиноамериканских стран поставили в США 35 748 шкур различных выдр. Охота на этих животных в тропиках приобрела невиданный размах после того, как от северных популяций почти ничего не осталось. Правда, в Швеции, где столь успешно проходили расправы с «вредителями», выдру погубило прежде всего ее пристрастие к рыбе, оно дало повод к смертному приговору:

В 40—50-е годы у нас в стране ежегодно убивали до 1500 выдр. Приговор приводился в исполнение столь ревностно, что теперь, по данным доцента Лундского университета Сама Эрлинге, в стране насчитывается всего около 2000 выдр. Да и тех грозит погубить загрязнение водоемов.

Когда я работал над «Дикими дебрями», на моем попечении оказалась молодая выдра. Свен Йильсетер получил ее от зоопарка Сконе, а туда зверушку сдал один охотник, собака которого выследила целый выводок. Выдра оказалась самочкой, и я назвал ее Лена. Собачьи зубы оставили на ее шкуре четыре глубокие раны длиной до пяти сантиметров, все они загноились, и Лена едва дышала, однако понемногу вылакала молоко, которое мы поставили в ее ящик. Она рычала глухим басом и сверкала белками, глядя вверх на страшного зверя, каким я ей представлялся. Чувствовалось, что этот ловкий рыбак не прочь стремительным движением вонзить в меня свои частые, острые зубы.

Мне довелось как-то слышать тост, который произносил один бразилец, — он говорил битый час, а шампанское тем временем обращалось в газ. А когда кончились аплодисменты, он опять взял слово и еще четверть часа наслаждался звуком собственного голоса. Так вот, это было ничто перед монологом, который произнес я, наклоняясь над ящиком Лены. Тихий, ласковый голос и непрерывный поток слов помогли мне одолеть ее недоверие. Медленно, со скоростью малой стрелки часов, я протянул к ней руку и закапал раны антисептиком. На следующий день она уснула под звуки моего голоса, после чего я ваткой — рука двигалась, будто сонная улитка, — осторожно удалил гной. С каждым днем раны заживали и Лена оживала. Но совсем ручной, какими бывают выдры, она не стала. Через несколько месяцев мы выпустили ее на волю около Дала-Ярна, минута — и след простыл.

Но в моем сердце след остался. Гевин Максвелл пишет в книге «Мои выдры» :

«Большинство зверят очаровательны, но у этого малыша на один кубический сантиметр приходилось больше обаяния, чем у любых других виденных мной детенышей. Я и теперь не могу вспомнить ее без боли».

Я понимаю его. Трудно сказать, чем так сильно привлекает человека выдра. Тут даже не физическая общность, которую ощущаешь при взгляде на большеглазых круглых совят, а что-то из области психики. Нельзя не полюбить этих волшебников водной стихии из семейства куньих. Подкупает сближающее их с лаской любопытство, восприимчивость, живость реакций. Кстати, вчера — я как раз лежал на траве и читал статью, из которой взяты данные о зоологическом импорте США, — что-то вдруг зашуршало в кустах на берегу реки, я прибег к испытанному трюку, изобразил предсмертный писк стиснутой зубами хищника водяной крысы, и тотчас из кустов появилась норка, посмотрела, прислушалась, подбежала ближе и села в каких-нибудь трех метрах, пытливо глядя на меня. До чего хорош был этот искусный охотник и рыболов! Я сразу простил ему, что вокруг Малого острова почти совсем перевелись раки. Норка заменила своего родича — в норе на Каменном острове, под камнем у самой воды прежде жила выдра.

Нежное чувство, которое я в свое время испытывал к Лене, возродилось с удесятеренной силой, когда я стал приемным отцом Отто Уттермана. Мы называли его еще Виа. А впрочем, вернее писать Виа!!! Потому что громкость крика этого зверя под стать его размерам — вместе с плоским, как у бобра, хвостом гигантская выдра достигает в длину двух метров. «Виа!!!» — кричал мой питомец, как только в животе освобождалось немного места. Кто считает росомаху главным обжорой среди куньих, тот не видел гигантскую выдру во время трапезы, то есть в 5.30, 5.47, 6.03, 6.19, 6.34, 6.51 и так далее до самого вечера, с небольшими перерывами.

|

Правда, когда мы заполучили Виа, он только лопать и был горазд. Тельце — совсем тощее, зато несоразмерно крупная голова позволяла догадываться, что будет лихой едок. К счастью, он попал к нам, когда мы гостили у Мактэрка. В заливе с широкими — в полтора метра — круглыми листьями гигантской кувшинки

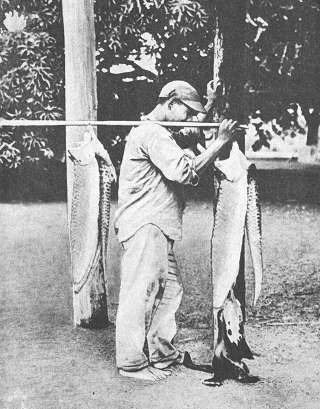

В реке около наших базовых лагерей араванны не водились, самые крупные рыбы достигали всего тридцати-сорока сантиметров, и крикливый обжора то и дело вынуждал нас выполнять роль рыболовов. Вот когда пригодилось охотничье ружье, взятое нами главным образом для того, чтобы все видели, что мы вооружены. Приметишь идущий мимо большого камня косячок — стреляй в этот камень ниже уровня воды и подбирай пять-шесть оглушенных рыб. Пока пасть Виа была занята, отдыхали наши уши, оглушенные его голосом.

Если бы не Франсиско и Хуан, у нас и минуты не осталось бы на съемки. Они братья, бразильцы с доброй примесью индейской крови, и чего не знает Франсиско о рыбной ловле в местных реках, можно записать на почтовой марке и забыть. Чуть больше года назад поселился он с женой и двумя сынишками в хижине у водопада, а уже так здорово изучил, где и когда ловить рыбу, что мы были готовы считать его родичем Посейдона. То прямо руками хватает рыбу на перекате, а то, вооружившись луком и стрелой, крадется вдоль реки. Появился косяк — в девяноста случаях из ста стрела, выпущенная с восьми-десяти метров, проткнув насквозь рыбу величиной с сельдь, прижимает ее к песчаному дну. В жизни не видел более меткого рыболова — и за все время в Гайане я не встречал более душевного, приветливого человека.

Пасть Виа была вместительна, как мусоропровод, и мало-помалу зверек набирал вес. Интересно, что поначалу вода его не манила, пришлось нам приучать выдру к водной среде. Впрочем, несколько дней оказалось достаточно, чтобы Виа стал завзятым пловцом. Вечером мы старались удерживать его от водной эквилибристики, а так как гигантская выдра в отличие от других выдр дневное животное и ночью спит, это было не очень трудно — к счастью для нас, ведь Виа предпочитал спать в гамаке у меня или у Дени. Гамак, на мой взгляд, непревзойденное ложе для сна. Важнейшим изобретением Старого Света, которое позволило человеку работать намного эффективное, считается колесо. Изобретение Нового Света — гамак, который позволяет гораздо лучше отдыхать, — нисколько не хуже; еще не известно, что важнее в наш век стрессов. Так вот, стоило нам лечь и погасить керосиновую лампу, как дружное стрекотание насекомых перебивал знакомый голос, это Виа давал знать, кого из нас двоих он будет ночью выталкивать из гамака. Положит голову вам на плечо и засыпает. Псы часто видят сны, и наш «водяной пес», как называют этих животных в Гайане, не был исключением. Хочешь не хочешь, дели с ним его переживания! И без специальной подготовки в толковании снов было очевидно, что в мозговых извилинах Виа мелькали картины стремительной погони за рыбой. Длинный веслообразный хвост хлестал нас, перепончатые лапы работали, будто винт. Постепенно мы с этим свыклись и были даже рады живой грелке — ночью здесь удивительно холодно.

|

Как это бывало у меня прежде с лисами, росомахами и многими другими млекопитающими, телесный контакт сделал Виа поразительно ручным. Может быть, мои попытки «говорить» с ним на языке его вида обеспечили мне особую привязанность Виа, хотя больше всех с ним возился Дени. Я ведь часами просиживал в укрытиях, бродил по лесу с камерой или рекордером, а то и вовсе уезжал в Джорджтаун, чтобы отправить домой экспонированную пленку. Начинаю собираться в путь — Виа волнуется и ходит за мной по пятам, пока я не сяду в ожидающий на краю саванны джип. Это страшное, рокочущее существо он ненавидел и предпочитал держаться от него подальше.

А вернусь из города — как он радуется! Да и я тоже рад. Подниму Виа на руки, он мотает головой и «хакает» с приоткрытой пастью, не помня себя от счастья. Ни одно из моих ручных животных не было мне так мило, и я очень понимаю Максвелла: «…не могу вспомнить без боли…»

Скоро стало ясно, что о возвращении Виа в общество сородичей не может быть и речи, слишком велика угроза со стороны охотников за пушниной, простодушное доверие к человеку бистро подведет его под стрелу или заряд дроби. А вообще-то Виа вполне мог бы поладить со своими. Однажды, возвратившись после недельного пребывания в столице, я заметил явственную перемену. Он и прежде был быстрым в играх, теперь же двигался сверхстремительно, нырял и кружил около меня с невиданной доселе скоростью. Франсиско рассказал, что Виа играл с другой гигантской выдрой, а значит, обрел для водных игр куда лучшего партнера, чем такие медлительные пловцы, как мы с Дени. Год спустя один индеец подстрелил гигантскую выдру в какой-нибудь сотне метров от того места, где мы любили нырять с дыхательными трубками. Наверно, это был тот самый зверь, вместе с которым резвился Виа.

Время шло, Виа и прочие зверушки подрастали, вот уже и рождество, а у нас тридцатиградусная жара, порхают трогоны и колибри! Мы далеко от родных — и от сумасшедшей магазинной чехарды, непременно сопровождающей этот праздник в Швеции. Надо было отправить поздравительные открытки нашим дражайшим половинам. Я установил фотокамеру с длинным шнуром и резиновой грушей: нажмешь, и срабатывает спуск. Мы с Дени сели у «рождественского» стола, ничем не отличавшегося от обычного, на спинке стула позади меня пристроился тукан, Виа взобрался на колени. Я показал ему грушу, Виа живо схватил ее, сработала фотовспышка, щелкнул затвор — готово! И не так-то плохо для новичка, убедитесь сами. Автор снимка: Отто Уттерман, он же Виа.

|

Челюсти его становились все более внушительными, и, глядя на желтоватые крепкие зубы, я вспоминал своих росомах. Разозлись Виа, шутя мог бы отхватить нам пальцы, но он нас никогда не кусал. Хотя попробуй мы прикоснуться к нему или к его рыбе, когда он поглощал очередную порцию, наверное, цапнул бы. С рыбой в зубах Виа преображался быстрее и интенсивнее любого оборотня из фильмов-ужасов. Крутится, как юла, и ворчит, словно подвесной мотор на крутой волне, — яркая демонстрация силы и собственнических чувств.

Однажды я отправился за провиантом в небольшое селение Летем у бразильской границы. Самолеты поставляют сюда пассажиров и забирают мясо для столицы. В числе новоприбывших была очередная группа туристов, направляющихся в Рупунуни. Когда руководительница группы увидела меня в магазине, его владелец Джеф Ломас уже успел рассказать ей про наших ручных животных, и она загорелась идеей включить господина Л. и его диких друзей в число изучаемых объектов. Я отлично понимал, чем такой визит угрожает нашему тихому зеленому мирку под горой, а потому вежливо, но решительно сказал, что мы не можем принять гостей. Однако вежливость в таких случаях воспринимается как красная ковровая дорожка, и уже на следующий день в наш лагерь явилось несколько туристов.

Я взял Виа на руки, показал его длинные, как у пумы, клыки, и предупредил, что не могу отвечать за последствия, если у него или еще какого-нибудь из моих зверей испортится настроение. Пока гости испуганно озирались по сторонам, я незаметно бросил рыбку нашему гурману. Преображение было, как всегда, мгновенным и весьма выразительным. Гости вдруг предпочли заняться бегом ради здоровья, и больше мы их не видели.

В числе «зверюг», бродивших по нашему лагерю, был представитель «самых опасных животных Южной Америки» — тот самый маленький пекари, который играл роль матери для Киккан, когда мы ее впервые увидели. Как и все представители этого рода, он очень четко представлял себе, в какой последовательности надлежит обслуживать сидящих за столом, и чем старше становился, тем решительнее призывал всех к порядку. Когда же не надо было спорить из-за еды, не было на свете более кроткого существа. Он всюду трусил за нами, ласково похрюкивая, и страшно любил, когда ему чесали обросшую серой щетиной спинку. К сожалению, запах от железы на задней части спины был таким резким, что долго тешить Куш-Куша мы не могли, потребность в свежем воздухе брала верх. Железа эта выделяет желтоватый секрет, который для пекари, видимо, то же, что для людей одеколон. Куш-Куш относился к ошейниковым пекари, от затылка вниз под горло спускалась светлая полоса. Стадо этих животных редко насчитывает более десяти особей, так что вид совсем не так уж опасен. Иное дело более крупные белобородые пекари, они образуют стада по сто и более животных, к тому же вооруженных грозными изогнутыми клыками. Такое стадо уже в силу своей численности может обратить в бегство ягуара. У Куш-Куша тоже были клыки, правда не такие большие, но достаточно острые, и они внушали должное почтение всем, кто в часы кормления на себе ощущал их силу.

Похоже, что людей, живущих вдали от природы, больше всего интересуют «опасные животные». Любят они, чтобы им пощекотали нервы страшными историями про «опасных» зверей. Берет у тебя репортер интервью — непременно коснется этой темы, и только дай ему повод — будет из мухи слон. А по-моему, отправляться в тропики для встречи с опасностью — все равно что ходить по воду через реку. Куда опаснее ездить на машине в гололед или бродить после наступления темноты в стокгольмском парке Хумлегорден. Природа в своих проявлениях, ее многообразие, красота, стройная организация — вот что по-настоящему интересно, вот что манит, а не ребяческая страсть к приключениям, хотя и приключение иногда годится как приправа к будням. Конечно, не исключено, что на вас нападет ягуар, следует остерегаться анаконд, а вообще-то ядовитые змеи — единственная настоящая опасность, которой ни в коем случае нельзя пренебрегать.

Должно быть, именно страх перед неизвестным повинен в печальной судьбе, постигшей одного из наших пекари (со временем к Куш-Кушу прибавились еще двое). Злополучный представитель «свирепого» вида был ростом не больше карликового пуделя и, подобно своему взрослому родичу, отличался добродушнейшим нравом, кроткое расположение духа изменяло ему только на время еды. Я приобрел его в Джорджтауне, привез в Летем и с разрешения Джефа Ломаса — а он очень любит животных — выпустил в саду за магазином. У меня были еще какие-то дела в саванне, когда же я вернулся в Летем, то услышал, что мой пекари мертв. Убит!

Он улизнул из сада, бродил по селению, и никто не обращал на него особенного внимания, пока он не забрел в чужой двор, где его увидел молодой миссионер. Слуга божий как раз готовился сменить цивилизацию на опасные дебри, а тут — представитель неведомого, страшного! Он зарядил свою двустволку и… выстрелил. На следующий день он улетел дальше на самолете миссии. Это его спасло. Никогда еще на меня не накатывала такая ярость, как в ту минуту, когда я слушал рассказ о случившемся. Не больно-то этот молодец уповал на своего всемогущего бога! Вообще пятая заповедь — «не убий» — судя по всему, не самая популярная среди миссионеров. Все миссионеры, с которыми я сталкивался в этих краях, а также их юные сыновья ревностно стараются укоротить земное существование всего, что ползает, лазает и бегает в лесах. Стремясь обеспечить паству мясом — кратчайший путь и к сердцу индейца приходит через желудок, — они истребляют все на своем пути. Это ужасно. Претендуют на роль спасителей человеческих душ, а сами идут в первых рядах тех, кто уничтожает животных, посягая на сложный природный комплекс Южной Америки, равновесие которого так легко нарушить. Поистине странный способ благодарить господа бога за его дары Адамову племени…

Среди животных, численность которых очень сильно сократилась с появлением в Южной Америке огнестрельного оружия, — крупнейший в мире грызун капибара. В прошлом влажные саванны изобиловали капибарами, они там представляли как бы водолюбивый эквивалент копытных на более сухих африканских равнинах. Недавно я побывал в одной области Венесуэлы, где капибар и теперь, как прежде, можно видеть сотнями. В большом поместье, где больше двадцати лет строго охраняют природу, теперь свыше сорока тысяч капибар. В Гайане я ни разу не видел в саванне этих грызунов, хотя немало сиживал в тайниках у водопоев, в том числе у Капибарова пруда, который ныне совсем не отвечает своему названию. Встречавшиеся изредка следы позволяют заключить, что капибары здесь в корне изменили свои привычки, забились в леса и ведут ночной образ жизни, тогда как в льяносах Венесуэлы и сейчас можно видеть, как они преспокойно разгуливают на солнцепеке.

Наши грызуны ходили за нами по пятам точно так же, как выдра, паукообразная обезьяна, олень и пекари. А забредут куда-нибудь — тотчас прибегают, стоит только имитировать свист отбившейся от стада капибары. Это настолько высокий звук, что по неведению его вполне можно приписать небольшому кулику. Общительность наших питомцев далеко не всегда была кстати, я уж и не помню, сколько звукозаписей они испортили, освистывая птичьи концерты. А если во время записи или съемки пропал звук в наушниках или камера вдруг остановилась — так и знай, это проказы Хумле и Думле. Мощными клещами, данными им природой, они шутя перекусывали провод, и напряжение в 24 вольта их не пугало.

На суше капибара увалень, зато в воде, особенно когда мы вместе плавали под водой, они преображались — рядом с нами грациозно и легко скользили существа обтекаемой формы. До чего же увлекательно было познавать подводный мир нашей речки в обществе выдры и капибар! Думаю, всем нам доставляло одинаковое наслаждение полоскаться в прохладной воде — до того чистой, что мы глотали ее, добравшись до струи похолоднее. Вот около кроны затонувшего дерева-гиганта лениво ходит стайка рыб… Выдра бросается вперед, извиваясь, словно дельфин. Рыбы устремляются прочь, то пропадут в тени, то заблестят на солнце, но выдра не отстает. Наконец одна серебристая стрела отделилась, охотник гонит ее к берегу и хватает… Бурлящий бросок к ближайшему камню — и выдра пронизывает зеркальный потолок воды, чтобы насладиться трапезой.

Когда наши водолюбы подросли и выдра научилась безошибочно ловить рыбу (почти четыре месяца упражнялась!), я снял подводной камерой редкостные кадры из жизни выдр и капибар и возместил потерянное вначале время — да-да, немало времени уходит на то, чтобы кормить такой зверинец. И держать его под надзором в краю, где бродят ягуары, оцелоты, пумы. Которая из этих кошек нас наказала, мы так и не установили, но муравьед и один из наших оленят исчезли бесследно. А второго олененка убила гремучая змея.

Прочтя все эти страницы про ручных животных, вы, возможно, начинаете недоумевать, почему же все-таки книга названа «Белый тапир»? Был белый тапир, был на самом деле! Хотя я сам не поверил своим ушам, когда о нем услышал впервые. У тапиров Южной Америки темно-бурая окраска, только в Юго-Восточной Азии обитает тапир, у которого задняя часть тела серовато-белая, и смысл столь странной окраски не очень ясен. Это чепрачный тапир, а есть еще три вида — центральноамериканский тапир в средней и северной части Южной Америки, горный тапир Анд и обычный, или равнинный, тапир, он водится почти повсеместно в прочих частях тропического пояса Южной Америки. Его вес достигает двухсот, редко трехсот килограммов, тело веретенообразное, голову держит низко, особенно когда бегает в зарослях. При этом его выручает твердая, как мазонит, кожа, ведь большинство здешних кустарников оснащено колючками. Может быть, по той же причине рыло тапира вытянуто в короткий мускулистый хобот, который позволяет срывать свежие листья и придерживать объедаемые ветки. Подвижный нос помогает также вовремя почуять опасность: тапир, как и многие млекопитающие, плохо видит.

Я прилетел в Швецию, чтобы наскоро просмотреть материал, отснятый за первые четыре месяца в области Кануку. В это время мне позвонили из Джорджтауна мои друзья Гюдрюн и Эрик Коллвей и сообщили, что один человек утверждает, будто у него есть

И вот передо мной белый тапир! Сплошь белый детеныш, такой крохотный, что он уместился бы в обыкновенном чемодане. Настоящий альбинос — такие особи, совсем лишенные пигментации, встречаются иногда в животном мире, не редкость это только у белых мышей, крыс и кроликов. Но тут отбором занимался человек, а вообще речь идет о генетическом отклонении, которое природа чаще всего стирает, поскольку оно ведет к отсеву. Альбинос намного уязвимее своих нормальных сородичей. В частности, у него плохое зрение, ведь глазу, чтобы хорошо видеть, нужен подстилающий сетчатку темный пигмент, а у альбиносов нет этой светоизоляции, нет, естественно, пигмента и в радужной оболочке. У альбиноса через радужину просвечивают кровеносные сосуды, поэтому глаза красные; кожа тоже розоватая. Обычно хищнику легче выследить белое животное — когда нет снега, естественно, — и все же белая галка, сорока, белка и другие подчас живут довольно долго, даже успевают украсить своей фотографией газетную полосу.

Но про белого тапира еще никто не слышал, и не удивительно. Кто должен первым обнаружить столь броскую рекламу первосортного мяса? Ягуар или пума! Правда, этот тапир был пойман в двух-трехнедельном возрасте, природа просто не успела стереть ошибочный признак. И конечно, мне повезло, что малыш дожил до моего возвращения из Швеции в Джорджтаун. Когда я его увидел, он был так плох, что я не надеялся его выходить. Усеянные болячками ножки еле держали беднягу — с закрытыми глазами, осаждаемый мухами, он стоял, качаясь, на дворе торговца животными, среди клеток с обезьянами и попугаями и тыкался хоботком в корыто, в какую-то грязную жижу с ошметками зелени.

Выложив зеленщику запрошенную сумму — а запросил он немало, — я тотчас отправился со своей покупкой в Рупунуни и дальше, в наш лагерь у водопада. Всякая иная деятельность на время прекратилась, мы сосредоточили все силы на том, чтобы выходить тапира. Два раза в день все болячки промывали и обрызгивали антисептиком. Подобно остальным нашим питомцам, альбинос получал порошковое молоко, ведь другого у нас не было. Как-то его желудок воспримет эту пищу? Большинство зверят очень чувствительны к качеству молочной смеси, запор или острый понос быстро гасят искру жизни. Я растирал ему живот, водил его к речке — чтобы опорожнить кишечник, он должен был получать те же стимулы, что и обычные тапиры. Слава богу, все шло нормально. Войдя в воду, тапир останавливался, горбил спину и делал положенное.

Он начал хорошо есть и не ограничивался молочной смесью, а уплетал бананы и папайю. Кроме нас с Дени, о тапире, не знаю даже почему, трогательно заботилась Киккан. Обнимала его, тискала, играла с ним — порой грубовато, но он был только доволен. Позже я убедился, что тычки и толчки — обычное проявление дружеских чувств среди тапиров. Если вы хотите доставить истинное наслаждение отдаленному родичу тапиров носорогу — ручному, разумеется! — его надо не гладить, а похлопывать примерно с такой силой, с какой вколачиваешь шестидюймовый гвоздь в дубовую доску. Глаза зверя блаженно закрываются, и двухтонная туша с гулом валится на бок — гляди, как бы не придавила! Так же шлепался на бок тапир. И пекари, который тоже обожал ласку.

Наш белый друг получил имя Бранку, что на португальском языке означает белый. Вторая кличка — Альбин, очень подходящая для альбиноса. Бранку благополучно перенес кризис и не причинял нам больше никаких хлопот. Новый член нашей стаи оказался существом благодушным и недалеким, попросту говоря — глуповатым. Впрочем, в этом и состояло его главное обаяние. Конечно, рядом с паукообразной обезьяной он выглядел дурачком, но сходство этого трогательного увальня с Винни Пухом делало его совершенно неотразимым.

Остальные зверята без особых возражений приняли тапира в свое общество, хотя в порядке клевания капибары и пекари поставили его на самое низкое место. Меня несколько встревожило, что некая анатомическая подробность на корме Бранку привлекла внимание Виа. Как бы выдра в погоне за знаниями не пустила в ход свои острые зубы! И в самом деле, однажды, когда Бранку рассеянно трусил мимо Виа, последовал мгновенный выпад, тапир взвизгнул и шарахнулся в сторону. Я с ужасом смотрел ему вслед — вся конструкция пропала!

К счастью, все обошлось, нежный орган вскоре опять показался. Бранку успел молниеносно втянуть его в складку на брюхе. Там, где в реках снуют острозубые пирайи, такое приспособление весьма полезно, даже необходимо.

Из того же джорджтаунского источника, который поставил мне Бранку, к нам затем поступил Бруно. И возраст был примерно тот же, но наряд такой, какой положен детенышу тапира — бурый в белую продольную полоску. Два малыша стали неразлучными друзьями. Интересно было смотреть, как белый тапир резко выделялся, а полосатый совершенно сливался с окружением, особенно у реки, где светлые ветки кустарника казались продолжением полос на теле детеныша. Вечером Бруно был практически невидимым, а Бранку буквально светился. Понятно, что хищник не пройдет мимо альбиноса…

С этой парой я тоже переговаривался. Тапиры, как молодые, так и взрослые, общаются тонким свистом, и наши малыши охотно отзывались на мой сигнал.

После того как я высмотрел участок, который получил название «райских водопадов», мы со всем нашим имуществом перебрались туда и зверей, конечно, взяли. Только пекари остались у Франсиско, уж очень он к ним привязался.

Название «райские водопады», право же, не гипербола. У прозрачной речушки, метрах в четырех над водой бригада индейцев макуси во главе с Атти построила для нас легкую хижину площадью 10 X 6 метров. Выше по течению пороги и небольшие водопады чередовались с широкими, тихими заводями, где рыбы было видимо-невидимо. Добычу Виа составляло что покрупнее, а мы любовались сновавшей перед носом у нас мелюзгой экзотических видов, которые экспортируются для аквариумистов во все страны мира. Великолепной рамкой служила для речки растительность — исполинские мора и другие деревья-великаны, обвитые различными лианами. Вокруг цветущих кустарников и деревьев порхало множество бабочек и колибри. Еще выше голубеющим задником вздымались к небу вершины Кануку.

На прежнем месте нас основательно истязали насекомые, здесь же, слава богу, не было ни комаров, ни анафемской мухи кабурра, которую я считаю куда более изощренным средством пытки, чем шведский гнус. Наслаждайся без помех ночным концертом насекомых без солирующих комаров, лишь где-то вдалеке звучат голоса потто и других родичей нашего шведского козодоя, а на их фоне выделяется территориальный сигнал очковой совы, словно кто-то выбивает дробь на полой колоде. Чарующий дикий звук этот очень подходил к купающимся в лунном свете дебрям.

На рассвете дискантовые голоса насекомых перебивались мощным хором ревунов, которые пели по нескольку минут кряду. Мягко звучал двусложный клич момота, лесные пастушки перебрасывались возгласами, словно играли в пинг-понг. Вот тинаму вплетает в концерт свой свист, похожий на человеческий, а там пора вступать коричневому дрозду и тукану токо. В гуще высоких древесных крон заиграл шумовой оркестр цикад; по ту сторону речушки, на низко нависших ветвях прыгают, как на батуте, синеспинные манакины, сопровождая прыжки стрекочущим дуэтом. В листве церопегии, негромко перекликаясь, снуют красногрудые котинги; трогон с красным брюшком и сизой спиной ловит насекомых перед хижиной; тихо жужжат колибри, обследуя раскрывшиеся утром цветки.

Нет, как ни рассказывай про эту музыку, слова не выразят того, что на самом деле слышит ухо! Недаром вместе с книгой «Мой зеленый рай» я выпустил в продажу пластинку, на которой представлены полсотни голосов из тропического хора.

Для Дени и меня это были незабываемые месяцы, пожалуй, даже «золотой век». Встречи с дикими и ручными животными запечатлевались в памяти упоительными картинами.

|

Когда солнце поднималось высоко над зеленым пологом, я обычно брал камеру для подводной съемки, и мы — Дени, я и выдра — плавали в рыбных заводях. Около лагеря Бруно и Бранку исполняли водный балет, чередуя надводные па с подводными. Капибары что-то грызли в прибрежных зарослях; в ветвях над ними предавались акробатике цепкохвостые паукообразные обезьяны; на земле три муравьеда изучали разветвленные ходы муравьев-листорезов. По-моему, нашим питомцам жилось хорошо — насколько может быть хорошо животным, разлученным с сородичами.

На фоне этого вольного сообщества бросался в глаза орел, привязанный к столбику. Какой контраст к описанному выше! Но позвольте объяснить, откуда появился узник.

Вскоре после рождества в нашем первом базовом лагере мы с Дени, к великому огорчению Виа, сели на ненавистный джип и куда-то укатили. Франсиско и его брат взяли на себя заботу о зверятах, пока мы знакомились с Даданавой — огромным ранчо в саванне, в одном дне езды от лагеря. Управляющим ранчо был тогда Стенли Брук, ныне известный сотрудник американского телевидения. Он держал трех представителей кошачьих — ягуара, пуму и оцелота. Хотя эти звери водились около нашей базы, я успел убедиться, что пытаться снять их в диком состоянии безнадежно, а потому договорился, что буду платить сто гайанских долларов в день и попытаю счастья с ручными животными. Почему «попытаю счастья»? Да потому, что пума признавала только Стенли, а когда на ранчо приезжали кинооператоры, удирала в лес. Я устроил два тайника у водопоя и получил кадры, которыми очень доволен.

Так вот, кроме кошек, у Стенли было два орла. Он приручил их и держал во дворе, где они были привязаны каждый к своему столбику. Один из них, что покрупнее, — гарпия, самый сильный орел в мире, с огромными лапами и когтями, — даже перелетал со столбика на руку хозяина, защищенную толстой кожаной рукавицей. Орел поменьше еще не смог преодолеть свой страх перед человеком. По словам Стенли, этот орел был подранен одним индейцем, но выжил. Американец думал, что покупает гарпию, а оказалось, что это чрезвычайно редкий гвианский хохлатый орел. Стенли задумал совершить турне по США с обоими орлами и с фильмами, которые он снял в Гайане. Чтобы публика своими ушами слышала взмахи могучих крыльев, орлы должны будут пролетать через всю аудиторию и садиться на руку лектора… Именно так другой американец, Джим Фаулер, использовал орлов, которых десятью годами раньше поймал сетью около гнезда менее чем в часе ходьбы от наших «райских водопадов».

Туго приходится орлам в областях, населенных индейцами. Их перья исстари применяют для стрел как рули. Достаточно жесткие перья можно получить также от краксов, представителей отряда куриных. Казалось бы, теперь, когда большинство индейцев обзавелись ружьями, спрос на орлиные перья должен понизиться. Увы, дело обстоит как раз наоборот. Индейцам нужны патроны, посуда, рыболовные крючки, ножи, топоры и прочее, а продавать перья через миссионеров — выгодная статья дохода. На аэродромах Гайаны и Суринама часто видишь туристов, которые приобрели настоящий индейский лук со стрелами — и стрелы украшены орлиными перьями.

В глухом уголке Суринама, по соседству с деревушкой Алалапару, куда я позже отправился, надеясь снять, как гарпия кормит птенцов, нашлось всего одно обитаемое гнездо (к сожалению, птенец уже оперился) и восемь разоренных. Во многих индейских хижинах, чьи обитатели прилежно изготовляли стрелы, можно было видеть воткнутые в крышу пучки орлиных перьев, а то и целое крыло. Под конец моего пребывания было убито еще три орла — очевидно, индейцы добрались до девятого гнезда… Хохлатый орел, которого я увидел у Стенли, оказался удачливее, рана была не смертельной, и охотник, прослышав, что управляющий Даданавы готов хорошо заплатить за живую птицу, не замедлил доставить ему свою добычу.

Я попросил у Стенли разрешения использовать орла на съемках в нормальной для него горной среде. Получил согласие, внес плату за три дня и обязался заплатить еще шестьсот долларов, если орел, не дай бог, улетит. Затем Дени, орел и я поехали обратно к хижине у водопада.

Родина орла находилась как раз в горах над нами. Если он прежде благополучно существовал здесь, значит и теперь сумеет вернуться к вольной жизни. Я поснимал и отпустил его на волю. Сначала он никак не мог поверить, что очутился на свободе, затем стал перелетать с ветки на ветку все выше и выше, добрался до макушек, осмотрелся, расправил крылья и пропал из виду.

Через три месяца, едва мы обосновались у «райских водопадов», я услышал, будто бы за неделю до нашего приезда один индеец поймал орла. Я поспешил в селение — в самом деле, в клетке сидел орел. Индеец застал его с добычей в кустах на опушке леса, подкрался и схватил руками. Только ручного орла, не опасающегося людей, можно так поймать. Это был тот самый хохлатый орел, которого я выпустил на волю в горах. Пытаясь вырваться из клетки, он помял все оперение, обломал рулевые и маховые перья и уже не мог как следует летать, преследовать добычу.

Неужели все попытки возвратить орлов к вольной жизни обречены на провал? Испанский беркут Педро не смог приспособиться — и тут тоже неудача… Нет, не буду сдаваться! Я решил настоять на своем. И настоял.

Выкупив орла, я посадил его в лагере на привязь. Во-первых, ему надо было сменить оперение, чтобы вести самостоятельную жизнь, во-вторых, он пытался схватить Киккан и чуть не преуспел.

За три месяца на свободе орел успел одичать, а неделя в клетке, где люди и собаки не давали ему покоя, привела к тому, что он проникся недобрыми чувствами к человеку. И это было бы очень кстати, если бы я мог тотчас отпустить орла, — впредь его не взяли бы голыми руками. Но бедняге предстояло провести в заточении еще месяца два, пока будут отрастать перья, и повседневные конфликты с нами обернулись бы затяжной пыткой, поэтому я сразу начал его приручать. А уж напоследок, перед тем как выпустить, хорошенько напугаю его, чтобы раз и навсегда утратил всякое доверие к людям.

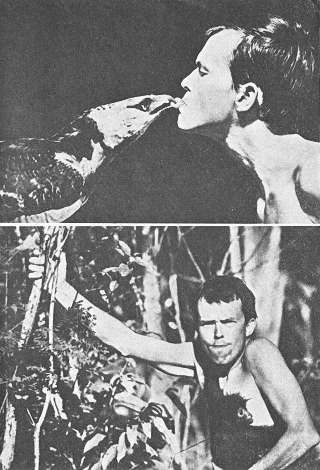

Я уже говорил, что телесное общение представляется мне главным средством, если вы хотите, чтобы млекопитающее признало вас сородичем. И что ключ к взаимопониманию у птиц — кормление из клюва в клюв.

Я и теперь следовал этому принципу, хотя птица была покрупнее, чем Стар, зарянка и другие пернатые, которые много лет назад гостили зиму в моей детской комнате. На то, чтобы приучить к этой процедуре хохлатого орла, ушло немало времени, но ведь пернатые супруги рано или поздно налаживают контакт, так и мне в конце концов удалось одолеть сопротивление. Всякий раз я начинал со звука, который издает орел в часы трапез, затем клал мелко изрубленный корм к ногам моего питомца. Постепенно он стал брать корм из рук, как его когда-то учил Стенли. И наконец, волнующая минута — вместо того чтобы держать кусок мяса в руке, я зажал его в губах и медленно приблизил лицо к голове орла. Клюв не так опасен, но испуганная птица может мгновенно выбросить лапу и вонзить вам в горло четыре мощных когтя. Готовый в любую секунду отпрянуть назад, я пристально смотрел в глаза орлу, стараясь угадать его настроение. А он явно колебался, раза два-три слегка топорщил хохолок на затылке. Я медленно приблизился еще на несколько сантиметров и замер в положении, которое занимает орлица, когда кормит птенца в гнезде. Голова орла подалась мне навстречу, он крикнул так же, как кричал в детстве, приоткрыл клюв и осторожно, точно пинцетом, взял мясо из моего… нет, конечно, не клюва, а рта.

|

|

|

Лед тронулся, после этого орел перестал глядеть на нас с ужасом.

Наша жизнь у «райских водопадов» была поистине райской. Я знал, что с началом дождливого сезона нам придется покинуть это место. И так как нас заверили, что дожди продлятся до середины мая, мы изо всех сил старались завершить съемки, прежде чем ливни закроют ворота в эдем. А как быть с животными? Проблема немаловажная… Джеф Ломас обещал забросить обезьянку и капибар к Франсиско — будут жить, как и пекари, на воле, но все же под присмотром. А вот тапиров, особенно белого, там оставлять нельзя. Капибары, пекари, паукообразные обезьяны и гигантская выдра от природы стайные животные, именно поэтому мы с Дени, а также Франсиско могли заменить им вожаков. А тапиры — индивидуалисты, склонны ходить сами по себе. Их так и тянуло забрести неведомо куда, причем вечером, когда такие вылазки всего опаснее, и мы даже соорудили для них загон, чтобы не попали в беду ночью. Да и в самые светлые часы дня тоже: альбинос Бранку был чрезвычайно чувствителен к солнечным лучам. Полчаса под солнцем — и уже весь красный. Избыточное облучение могло его убить. И ведь светлому тапиру, как я уже говорил, труднее укрыться от глаз ягуара, чем обычному.

Словом, для тапиров я видел только одно решение — передать их в Джорджтаунский зоопарк. А вместе с ними и Виа, не то погибнет выдра от руки какого-нибудь охотника за пушниной в том самом краю, где она могла бы благополучно здравствовать, не будь такой угрозы.

Однако мои звери так и не попали в Джорджтаунский зоопарк. Случай, который произошел со Стенли Бруком, вернее с его пумой и оцелотом, заставил меня передумать. Через несколько месяцев после нашего визита Стенли оставил должность управляющего ранчо и подписал контракт с одной американской телевизионной компанией. Дело в том, что с виду Стенли настоящий Тарзан, и не только с виду — годы нелегкого труда в тропиках закалили его, и в дебрях он ориентируется не хуже любого индейца. К тому же Стенли, сами понимаете, основательно изучил животных Южной Америки, как диких, так и ручных. Покидая ранчо, он договорился, что ягуар, оцелот и пума переедут в упомянутый зоопарк. Пума и оцелот росли вместе, поэтому их поместили в одной клетке. И вот я с удивлением услышал, что оцелот убил пуму! Меньшая кошка перегрызла глотку большей.

Я мог представить себе только одну причину: плохой уход и скудный корм. Посещая Джорджтаунский зоопарк, я однажды обратил внимание на двух молодых львов — тощие, рахитичные, смотреть больно… Видимо, когда изголодавшимся новичкам из Даданавы наконец дали мяса, более крупная пума оттолкнула оцелота и набросилась на корм, а пока она ела, оцелот воспользовался случаем, впился ей в глотку зубами и разорвал шейную артерию.

А белому тапиру, как я уже сказал, даже яркий солнечный свет был опасен. Для обычного тапира несколько часов под тропическим солнцем — ничто, для Бранку это была бы верная смерть. Малейшая небрежность, как в случае с оцелотом и пумой, и бедняга погибнет в страшных муках. Естественно, услышав о печальной судьбе пумы, я не решился доверить Бруно и Бранку Джорджтаунскому зоопарку.

Да я и не считал тогда эту проблему первоочередной. Каждый день был расписан по часам, мы спешили завершить все съемки и звукозаписи за месяц, оставшийся до сезона дождей. В горах осадки выпадают и в разгар засушливого сезона, не обошлось и у нас без кратковременных дождей, но тут же снова устанавливалась солнечная погода.

Зацвели деревья поуи, а я уже знал, что это знак приближения ливней. Небо над нашей долиной то и дело заволакивала серая пелена. Во время очередной поездки в саванну я увидел выползающие из-за гребня свинцовые тучи и когда вернулся в лагерь, было темно, как вечером. По словам индейцев, до начала затяжных ливней должны были еще пройти небольшие дожди. Я решил, пока стоит пасмурная погода, съездить в Джорджтаун, отправить в Швецию экспонированную пленку, и приступил к сборам. К ночи вдали начало громыхать, пошел дождь. Как всегда, когда предстояло покинуть лагерь на несколько дней, у меня хватало забот. Я сел писать памятку, что надо сделать и что захватить из города. Индеец Вильям — один из моих помощников — и Дени уже уснули в своих гамаках; между тем дождь лил все сильнее. Обожаю тропическую грозу, буйный разгул стихий, — а эта гроза превосходила все, что я когда-либо видел, бело-голубые молнии сверкали все чаще, и удары грома почти не отставали от них. Центр грозы был как раз над нами. Я пробежал к загону, куда мы помещали на ночь Бруно и Бранку, проверил навес из пальмовых листьев. Тапиры, понятно, бодрствовали — они ночные животные, — и Бруно отозвался на мой сигнал радостным свистом. Им явно нравилась такая погода, ведь тапиры отлично чувствуют себя в воде.

Виа сладко спал, устроившись поверх трех муравьедов, которые свернулись клубочком в открытой картонной коробке. Киккан примостилась под потолком, обхватив балку хвостом и руками, капибары лежали на дощатом полу в позе сфинкса. Я записал на магнитофон великолепную симфонию грозы, уложил в чемодан около восьмидесяти отснятых пленок и уже в три часа ночи, вконец измотанный, забрался в гамак и сразу погрузился в сон.

Как я говорил, хижина наша стояла в нескольких метрах выше речки. Прошедшие дожди прибавили воды, но уровень поднялся от силы на два десятка сантиметров. В эту ночь ситуация резко изменилась. На горы обрушился сильнейший ливень, потоки воды смывали со склонов листья, ветви, мелкий бурелом, где-то выше по течению все это перехватили поваленные ветром стволы, и получилась естественная запруда, которую стремительно заполняла мутная вода. Ниже запруды дождь мало повлиял на течение, и в конце длинной котловины, где располагался наш лагерь, уровень воды возрос лишь немного, в чем я при свете молний успел убедиться перед сном. Естественно, я не подозревал, что делается выше, и только потом смог догадаться о причине всего, что произошло — произошло внезапно, вскоре после того, как я заснул.

Очевидно, запруда не выдержала напора, и могучий поток воды хлынул в долину. Вода в речке начала быстро прибывать, и когда мы проснулись, оказалось, что за полтора часа уровень поднялся больше чем на четыре метра. Капибары и выдра, должно быть, поначалу были только рады этому, но длинношерстные муравьеды испугались бурных струй и полезли на гамак Дени, это его и разбудило.

Дени окликнул меня, и я соскочил с гамака прямо в холодную воду — отличное средство быстро прогнать сон. Яркие молнии освещали жуткую картину. Около хижины медленно кружил водоворот. Чемоданы с камерами и рекордерами наполовину утонули в грязной жиже, где одежда перемешалась с посудой. Капибары и выдра растерянно плескались в воде, в гамак Дени вцепились три насмерть перепуганных муравьеда. Окруженный со всех сторон водой, на стуле стоял чемодан, который я два часа назад набил отснятыми пленками! Он, одна кинокамера да магнитофон, на котором я записывал грозу, были единственными предметами, которые еще не успели намокнуть. Мы с Дени поспешили подвесить их к потолку, потом я заметил, что об изгородь колотится что-то белое — холодильник с неотснятыми пленками. Я принялся затаскивать его внутрь, а Дени не то вброд, не то вплавь направился к тапирам. Я крикнул, чтобы он подождал меня, однако мой голос потонул в гуле дождя, реки и ветра. Дени схватил отбивающегося Бранку, втащил на ограду, но не удержал. Бедняга шлепнулся в воду и пропал в бурлящем потоке, который с бешеной скоростью нес мимо нас сломанные деревья. Прощай, Бранку… Я не допускал и мысли, что он может выжить.

Наше райское существование разом превратилось в кошмар. Почти вся аппаратура была испорчена. Но животные уцелели — и тапиры в том числе. На следующий день Атти нашел Бранку, а Бруно сам выбрался из загона и через некоторое время пришел в лагерь.

От эдема ничего не осталось. Водяной вал смял растительность, и мрачная картина усугублялась непрекращающимися дождями. Будущее тоже рисовалось мне в мрачном свете. Придется поручить зверей другим, а самому лететь в Швецию, спасать, что еще можно спасти из отсыревшей аппаратуры. Потом вернусь и продолжу работу, но уже без Дени — ему через два месяца надо уезжать.

Как только спала вода и появилась возможность добраться до Моко-моко, я покинул лагерь.

Возвращаясь в Гайану из Швеции, я сделал остановку на Тринидаде, куда успел перебраться Дени. Бедняга — сразу после моего отъезда он попал в район, который я, что называется, занес в черный список. Именно там я, впервые приехав в Южную Америку, подцепил отвратительную вирусную лихорадку, возбудитель которой переносится насекомыми. И надо было случиться так, что один индеец завел Дени в те же самые места. Разумеется, проклятая лихорадка пристала и к моему товарищу. Пять дней она мотала из него душу, в конце концов он оправился, но был скелет скелетом, когда явился в Джорджтаун, к моим друзьям Коллвеям. Он привез с собой Виа и попросил директора зоопарка приютить нашего питомца. Да только директора ничуть не интересовала гигантская выдра, то ли дело хохлатый орел, не говоря уже о белом тапире! Однако Бранку был уже устроен. Джеф Ломас и его жена Коломбина замечательно относятся к животным, и наши тапиры отлично чувствовали себя в маленьком саду за магазином Джефа.

Дени связался с Тринидадским зоопарком, там согласились принять выдру, и вместе с ней он благополучно прибыл в «Страну колибри», как иногда называют Тринидад.

Свидание с Виа было отрадным, а расставание до того горьким, что трудно даже описать. Завидев меня, Виа от радости громко закричал и начал извиваться. Такое проявление чувств тронуло меня до глубины души. Я вошел к нему в загон с бассейном 5 X 5 метров, и Виа явно подумал, что мы вместе вернемся к «райским водопадам». Увы, это было невозможно. Километровый вал ила и грязи отделял наш бывший лагерь от проезжей дороги, и дожди без конца затопляли когда-то столь уютную площадку. К тому же директор Тринидадского зоопарка взялся осуществить сложную таможенную процедуру только потому, что посчитал Виа подарком от меня. Мистер Шинглер чрезвычайно любезный человек, однако я тщетно пытался заговорить о том, чтобы выкупить Виа или хотя бы обменять его на выращенного в неволе бенгальского тигра. А ведь на Тринидаде, где около тридцати пяти процентов населения — индийцы, бенгальский тигр был бы отличной приманкой для посетителей. Виа срезу же завоевал такую популярность, что мальчишки, по словам Шинглера, вырыли лазы под забором, чтобы каждый день бесплатно смотреть на своего любимца.

Естественно, Виа не мог взять в толк, как это я, его лучший друг, приехав наконец, тут же ухожу, а его опять бросаю. Глаза выдры выражали такое разочарование, такое горе, что у меня сердце сжалось. «Я и теперь не могу вспомнить о ней без боли…» Что правда, то правда, невыносимо знать, что друг считает тебя предателем.

А ведь если на то пошло, что я мог предложить Виа взамен? В зоопарке Порт-оф-Спейна его кормят свежей рыбой, климат подходящий, и люди не желают ему смерти, чтобы корысти ради содрать с него драгоценную шкуру, а любуются его гибкими движениями и добрым нравом. По-моему, Виа теперь выполняет важнейшую миссию. На Тринидаде нежным ростком пробивается сочувственный взгляд на природу и ее охрану, и, конечно, этот росток крепнет от доверия, с каким Виа относится к ребятишкам, виснущим на ограде вокруг его бассейна. Быть может, кто-то из этих ребятишек, став взрослым, научит и других тринидадцев ценить удивительную природу острова, судьба которой пока что мало кого волнует.

С новым снаряжением я возвратился в Рупунуни, чтобы проследить, как воздействует на фауну дождливый сезон, а заодно позаботиться об устройстве хохлатого орла и тапиров. Атти сумел выходить орла, физически птица была в прекрасной форме, перья почти отросли. Но как же орел изменился психически! Местные жители, особенно дети, тыкали в него палками, дразнили и всячески пугали, теперь он даже меня панически боялся. Прискорбная перемена, но для будущего птицы чрезвычайно полезная. Уж она-то больше никогда в жизни не доверится человеку, ее никто не поймает!

Орел получил свободу и улетел, унося с собой верное представление о среднем обывателе. Надеюсь, он и теперь наслаждается вольной жизнью в какой-нибудь зеленой, изобилующей дичью долине между гребнями гор Кануку, вместо того чтобы томиться в клетке в Джорджтауне или в одном из зоопарков США, куда он скорее всего был бы продан. Да-да, из достоверных источников мне стало известно, что директор Джорджтаунского зоопарка мистер Ханиф намеревался «экспроприировать» и орла, и тапиров, а также что несколько североамериканских зверинцев давно уже мечтали приобрести знаменитого гвианского орла-обезьяноеда. Надо ли говорить, что на белого тапира — единственного в мире! — сразу нашелся бы покупатель. Крупные зоопарки не пожалели бы отдать десятки тысяч долларов за такую редкость.

А главный предмет моих тревог, Бранку и Бруно, ничего не подозревая, знай себе хозяйничали в саду Джефа Ломаса позади магазина, столь хорошо известного большинству местных вакеро (так здесь называют ковбоев). Кроме тканей, консервов, зеркал, пил, спиннингов, шляп, радиоприемников и прочих товаров первой необходимости, для кентавров экватора, дни которых проходят под знойным солнцем пыльных ранчо, здесь есть ПИВО. Джеф не лишен чувства юмора, и он рассказал мне, как один томимый жаждой вакеро, не успев управиться с десятой банкой, вдруг стукнул ею о стойку и отупело воззрился на дверь за спиной хозяина. Там, в нарядной рамке из гардин, возник… тапир! Зверь смотрел прямо на клиента, и тот мог бы поклясться, что он крутит хоботом, совсем как живой. Вакеро протер глаза, поглядел еще раз — слава богу, немыслимое видение пропало! Бруно — это он вошел в лавку через заднюю дверь — вежливо посторонился, чтобы и Бранку мог взглянуть на новый для них уголок окружающего мира. И когда наш пастух, облегченно вздохнув, допил свое пиво, его глазам снова предстал тапир. Да какой — белый, нет, даже РОЗОВЫЙ! Загорелый вакеро слегка побледнел и вытаращил глаза. Некоторое время взгляд его переходил с небывалого монстра на банку и обратно, наконец, надолго зарекшись пить пиво, он поспешно проковылял к своей верной лошадке и ускакал домой.

Дождливый сезон продолжался. Он пришел на смену засухе, которая держится очень долго — семь, а то и восемь месяцев — в Рупунунийской саванне. Окружающие степь горные массивы притягивают влажный воздух, охлаждают его и забирают почти все осадки, пока не наступает перенасыщение, после чего избыток влаги могучими потоками выливается на жаждущую, истрескавшуюся почву.

Дождь оказывает сильнейшее воздействие на растительный и животный мир. Цапли и другие пернатые рыболовы собираются в огромном количестве и строят гнезда. Я занимался съемками в разных районах, сражаясь с вездесущей сыростью, и без конца откладывал решение проблемы тапиров. Но наступил момент, когда больше нельзя было откладывать. И дело было не только в тапирах, но и в моих ногах. Если ты день-деньской шлепаешь по грязи и воде, ранки, причиненные насекомыми, не хотят заживать. Сначала была поражена одна ступня, за ней — другая, началось сильное воспаление, и я почувствовал, что надо лечиться, иначе дело может дойти до ампутации. Для диабетиков лечение ран на ногах особенно затруднительно. Чтобы спасти свои конечности, я должен был срочно возвращаться в Швецию.

В последний день я связался с одним другом в Джорджтауне, попросил его выправить экспортную лицензию для тапиров и проследить за их отправкой на самолете через Атлантику. Дело в том, что я решил подарить тапиров зоопарку Кольморден. Обычно разрешение на вывоз животных давал — или не давал — директор Джорджтаунского зоопарка мистер Ханиф, и, казалось бы, уж теперь он шутя заполучит желанного альбиноса. Не тут-то было! Мой друг сразу обратился в более высокую инстанцию, а именно к министру сельского хозяйства, и получил лицензию. Так что на этот раз у мистера Ханифа ничего не вышло; кстати, еще до конца года его за какую-то провинность освободили от директорской должности.

Бранку и Бруно теперь живется хорошо, даже великолепно. Прошлогоднее жаркое лето, наверно, было идеальным для Бруно. Что до альбиноса Бранку, то его всегда лучше оберегать от солнца; правда, у нас оно не палит так нещадно, как в Джорджтауне. Тапирам пошел уже пятый год, и оба вполне довольны своей «саванной» с большим прудом, где они могут поплескаться. Сомневаюсь, чтобы они вспоминали Рупунуни или наш «рай» у подножия гор Кануку. А вот меня они хорошо помнят. Стоит мне приехать к ним в гости и посвистеть — контактный сигнал крупнейшего сухопутного млекопитающего Южной Америки звучит почти как писк, — и тапиры, посвистывая в ответ, трусят на звук: слабое зрение не позволяет им разглядеть меня издали. Мне доставляет удовольствие повозиться с этими увальнями. Морда Бранку выражает полное счастье, в той мере, в какой она вообще способна что-либо выражать, особенно когда я мою шампунем его белую тушу. У моих бывших питомцев есть все необходимое. Или почти все. Они достигли половозрелости, и хотя никто не рассказывал Бруно и Бранку про аиста, про цветы и пчелок, пора уже им стать отцами. Когда я в последний раз ездил за океан, в Венесуэле мне пообещали, что в скором времени к нам из Каракасского зоопарка, возможно, отправится прекрасная дама из рода тапиров. А то и две дамы…

Виа, по слухам, переживает любовную драму. Из осведомленных кругов сообщают, что он влюбился в собаку мистера Шинглера! Надеюсь, однако, что Амур исправит свою ошибку. Ибо все тот же Каракасский зоопарк обещал мне почти наверно снабдить Виа надлежащей невестой, обаятельнейшей выдрой. Тогда у сказки будет совсем счастливый конец.

Бывает, под вечер моя маленькая дочурка взбирается ко мне на колени и молча обнимает… Отцовское сердце пронизывает теплая волна, и мне вспоминаются все те существа, «просто животные», которым я заменял в общении сородичей. Чем они были для меня? Тоже заменой, эрзацем объекта нежности, которую мы стремимся излить на ближних, на родных? Трудный вопрос… Пожалуй, отчасти это так, но для меня они отнюдь не «просто животные». В каждом случае я видел перед собой индивида со своим внутренним миром, нередко таким сокровенным, что одним холодным анализом в нем не разберешься, не распознаешь и не поименуешь его связей. Чтобы полностью осознать или хотя бы отчасти понять их ситуацию, надо научиться воспринимать внешний мир так, как они его воспринимают. Когда узнаешь животное близко, по-настоящему узнаешь, совсем другими глазами смотришь на всех представителей вида — ведь речь идет о сотнях, тысячах, иногда миллионах

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |