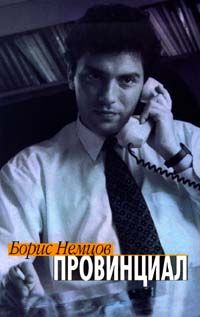

"Провинциал" - читать интересную книгу автора (Немцов Борис Ефимович)

|

Б. Е. Немцов ПРОВИНЦИАЛ

О СЕБЕ

Сейчас я, конечно, «сам из себя», автономный. Впервые я почувствовал свою автономность, пожалуй, классе в десятом. Чувство было связано с конкретным событием: впервые не пришел домой ночевать. Скандал был, это ясно. Пришлось ощутить себя самостоятельным… А вообще, судя по росту, по комплекции и по волнистым волосам, я явно в отца. Если говорить о чертах лица, о памяти и вообще об умственных способностях, то — больше в маму.

Конечно. Правда, запоминаются почему-то довольно смешные истории, какие-то несущественные, малозначимые. Например, как я потерялся на пляже, когда мы с матерью были в Сочи. Часто вспоминается. Или, когда уже в Горький переехали, играли в догонялки на строящихся гаражах и я свалился и распахал себе голову. Детские драки вспоминаются, в том числе в школе. Это были отнюдь не победоносные драки. В детских драках я победителем не был.

Вспоминаются всякие истории из жизни в военных лагерях. Вот одна такая: утро раннее, прапорщик Зайнуллин, как сейчас помню, заходит в палатку и говорит: «Подъем!» Естественно, громким голосом. Все встали, а я лежу. Потому что шесть часов утра, а я не привык вставать в шесть часов утра. Второй день в армии! Потом он входит снова, а я уже один. Говорит: «Тебе что, непонятно?» Я понял, что сейчас что-то будет. Вышел. Прапорщик Зайнуллин говорит, спокойно так: «Ну вот что. Либо ты сейчас подтянешься больше, чем я, на турнике, либо пойдешь пять километров гусиным шагом. На корточках, значит. Без остановки».

Пять километров гусиным шагом — это смерть. Нельзя пройти. Прапорщик Зайнуллин был человеком худым и крепким. Подтянулся он двадцать три раза. Стоял взвод, наблюдал. Потом я тоже подтянулся. Двадцать восемь раз. Он сказал: «Можешь с утра не просыпаться. Вообще».

А уж что касается современной жизни, помню практически все. Выборы в Верховный Совет Союза, борьбу с атомной станцией, первые демонстрации, встречи с Сахаровым, и рождение ребенка, и защиту диссертации, и участие в научных конференциях… Все живо.

Шестилетний кудрявый, не обремененный заботами мальчик. Симпатичный. Каждый день ходил на Ривьеру купаться. А зимой грустил, глядя в окно на переулок Максима Горького в городе Сочи. Грустил от безысходности и беспросветной мглы, как это всегда бывает в Сочи зимой.

Вундеркиндом не был. Мать приучала слушать симфоническую музыку, но ничего не получилось. Отец постоянно водил на различные увеселительные мероприятия, включая рестораны, поездки в Красную Поляну, встречи с друзьями. Наверное, я ему помогал общаться — как какая-то приманка. Отец свободный был человек, с нами не жил.

Шестнадцать… Десятый класс, постоянная влюбленность, большое желание поступить в университет. Поступил. Ощущение свободы, независимости от родителей. Хорошие отношения с самим собой? Нет. Переходный возраст…

Двадцать шесть… Защитил диссертацию, намеревался писать докторскую, прямо сразу, хотел к тридцати годам стать доктором наук. Участвовал в различных конференциях, международных в том числе. Известность в научном мире — «узкая». Семинары в Физическом институте Академии наук в Москве, где Гинзбург и Сахаров работали.

Никакой политической жизни. Хотя интерес к ней был. Устойчивое диссидентское восприятие жизни, скептическое отношение к Горбачеву — после его Указа о борьбе с пьянством и алкоголизмом я понял, что он просто плохо знает свою собственную страну и людей. Но тем не менее никаких таких позывов к общественной деятельности нет.

Конечно. Старею… С утра мешки под глазами. Меньше выносливости. Меньше подтягиваюсь. Ну, скажем, пятнадцать, тринадцать раз. Нечасто этим занимаюсь.

Дальше. Становлюсь жестче, кожа становится толще. Это ни хорошо, ни плохо: это вынужденно, чтобы существовать. Это инстинкт самосохранения. Просто тонкокожий человек не может долго находиться на ледяном ветру. Заболеет и умрет. Стальной ветер, который постоянно дует здесь (я не имею в виду физический ветер, безусловно), требует определенной закалки. Нельзя превращаться в циничного человека, но и нельзя оставаться сентиментальным и размазанным. Кстати, в этом процессе ужесточения абсолютно все зависит от самого себя.

А с другой стороны, требования к людям становятся более заниженными. Столько видел за это время и низкого, и подлого, и глупого, и преступного, что понял: если человек не хватает звезд с неба, но достаточно порядочен, то это уже огромное благо. И уже только за одно это его можно уважать. Раньше мой максимализм требовал от человека быть совершенным во всех смыслах. И если что-то у него выпадает, то он уже не достоин того, чтобы быть интересным. Тот же подход действовал и по отношению к самому себе.

Чувство судьбы, предопределенности — абсолютное. Я не знаю, что со мной будет завтра, и готов ко всему. Жизнь — хаотический процесс. Дело в том, что я себя не ощущаю личностью, влияющей на ход истории, как зачастую думают некоторые другие политики. Я — песчинка, может быть, не самая мелкая, какие есть в этом океане предопределенности, но все-таки — песчинка. Она может как-то сопротивляться в деталях, но глобально не может изменять жизнь и судьбу.

Раньше, в «период максимализма», этой уверенности не было. Она — результат опыта.

Я часто побеждаю. Иногда кажется, что результат того или иного начинания непредсказуем, но потом ход жизни показывает, что я побеждаю. Иногда я теряю при этом, но все равно… побеждаю. Тут явно сопутствует какая-то удача. Либо какое-то стечение обстоятельств, что, по сути, тоже удача. Может быть, ангел-хранитель меня оберегает?

Но это может и кончиться. Удача может отвернуться. Постоянное ощущение, что она может отвернуться, держит меня в узде. Заставляет быть в форме.

Это — когда у меня дочь родилась! То, что у меня есть потомство. Это здорово! Жалко, что в единственном числе.

К моей матери однажды подошла цыганка. Лет пятнадцать назад, а может, и больше. Нагадала матери, что ее сын будет всемирно известным человеком. Мать очень сильно смеялась.

Если это называть успехом, то он достигнут. Но на самом деле я свой личный успех связываю с нынешней деятельностью. Я думаю, что успех будет абсолютным и можно будет с чистой совестью уходить из этого кресла, если люди будут жить лучше. Как ни банально это звучит. И если будет виден мой вклад в это дело. И второе — если появится такое устойчивое словосочетание: вот в «немцовские времена» было так, а сейчас стало иначе. Нынешнее свое положение я расцениваю как успех авансом.

Думаю, победа на губернаторских выборах. Это, безусловно, успех. Понимаю, что это успех не непосредственно мой, но тем не менее эта победа показывает жизнеспособность нашей команды, показывает, что, несмотря на все издержки, к нам есть доверие, и это — оценка нашей работы, которой, собственно говоря, я посвящаю большую часть своей жизни.

Полно ошибок! Часто ошибался в людях (сейчас уже не так часто), слишком мягко себя вел в некоторых ситуациях (сейчас это уже бывает реже, а прежде, видимо, сказывалось женское воспитание).

Мои ошибки кажутся большими или маленькими, а в последнее время все они кажутся какими-то грандиозными, потому что они публичные. Я думаю, что в жизни каждого человека совершается масса ошибок, но поскольку о них знают только он и его близкие, то эти ошибки не становятся предметом общественной дискуссии. Мои действия — как на ладони. И в этом смысле те или иные ошибки кажутся исключительными.

Я не делал непоправимых ошибок. Пока.

Обижаюсь. Но быстро забываю: я не злопамятен. В силу своего роста и внешности. Потому не могу сейчас назвать обиды на всю жизнь.

Одну почему-то помню, была такая детская обида. Тогда было модно переписываться со школьниками разных стран. Я тоже переписывался — с одним мальчиком из Монголии. Звали его Цагадай. И вот однажды я решил его как бы похвалить. Назвал не Цагадай, а Цагадка. Думал, что получится имя в уменьшительно-ласкательном виде. Оказалось, что по-монгольски это очень грубое оскорбление. Он меня сильно обидел, обзывая самыми последними словами: фашист, немец (будто моя фамилия оттуда происходит). Сколько мне было в то время?.. Восемь, может, десять…

Я к себе хорошо отношусь. Как любой нормальный человек.

Отчетливо понимаю все жизненные ограничения: не могу перелететь на воздушном шаре через Северный полюс, никогда не буду летчиком-испытателем или космонавтом, не могу стать царем всея Руси…

Но ощущения такого непосредственного потолка, через который не смогу пробиться, еще не испытывал. Не падаю в обморок от необходимости заниматься тем или иным, что составляет мою деятельность. Все это пока адекватно моим способностям. Просто мой жизненный опыт до сих пор показывал, что если я начинаю чем-то серьезно заниматься, то — получается. Не было оснований считать, что достиг потолка.

Откровенный и ироничный, в том числе и к самому себе.

Упрямство — не очень хорошая черта. Склонность к компромиссам у меня сильнее, чем упрямство. Но если вопрос носит абсолютно принципиальный характер, если буду чувствовать угрызения совести, то я буду настаивать до конца.

Могу уступить. Это не воспринимается как проигрыш. Вообще я не любитель лезть напролом, не пытаясь найти более спокойные варианты. Считаю, что такая заданность и прямолинейность — не признак интеллекта, а, наоборот, свидетельство неспособности человека хорошенько подумать и найти другие решения.

Никогда не говори «никогда». Тем не менее никогда не проголосую за коммунистов и Жириновского. Вот уж это точно.

Постоянно — ни о чем не думаю. Сейчас думаю об одном, завтра — о другом. Постоянные раздумья о чем-то одном, по-моему, признак большого комплекса. У меня его нет.

Да, в теннис — часто. И отнюдь не по политическим мотивам. Просто от бессилия. Знакомое чувство. Не очень-то приятное. Главное, чтобы не оставалось озлобленности при этом.

Тяжелее всего выполнять неприятную работу. Тяжело и противно. Ну, например, выполнять решения, которые считаешь абсолютным абсурдом. Или говорить слова, в которые не веришь.

Или выбирать между совестью и целесообразностью.

Вот это очень тяжело, и я стараюсь этого не делать.

Хочу забыть казусы, которые в моей жизни были. И в личном плане, и в общественном. Разные…

Вообще-то это вещь интимная… Не забуду первую любовь, буду всегда помнить родителей, дочь, жену, близких мне людей.

Советую не горячиться особо.

Не люблю принуждать.

Очень люблю отдыхать! По воскресеньям и летом, и зимой. Летом в Сочи, зимой на лыжах. Классное время! Но иногда охватывает ужас, что полностью отстал от жизни. Слишком долго отдыхаю и уже ничего не соображаю, что происходит. Это когда недели две удается отдохнуть.

Да, люблю ездить. Но — не ради созерцания. Эта пассивная японско-американская манера путешествовать с кинокамерами, фотографиями возле Пизанской башни или Собора Василия Блаженного — все это мне не доставляет удовольствия. Гораздо интереснее люди. Путешествие не для того, чтобы пейзажи менялись за окном автомобиля, а чтобы были интересные обстоятельства и интересные люди. А люди интереснее всего в Нижнем Новгороде. В нашей области. В Москве… За границей тоже есть, но могу сказать, почему в России самые интересные люди. «Там» везде регламентированная жизнь и очень четкие правила. Это неинтересно. Скучно. Нет азарта. Вид Нью-Йорка отличается от вида Сиднея, это я могу сказать точно. Но когда начинаешь общаться с людьми, то выясняется, что разница небольшая.

Читаю разное: мемуары, экономическую литературу. В последнее время, в связи с угрозой коммунизма, особенно активно начал читать книги по русской истории.

Современное — тоже. Волкогонова читал, публикации Антонова-Овсеенко. Что касается классической литературы — мне ближе русская классика. Чехов. Да, у Чехова все — безысходно. Но Чехов тонко, как никто, чувствовал человеческую душу.

Много было безумных поступков. В детстве, например, уходил из дома, считая, что стал взрослым и могу прожить без матери. По нескольку дней жил в каких-то подвалах, зарабатывал деньги, разгружая машины с молоком и сметаной. За 50 копеек или бутылку кефира.

Или была еще поездка автобусом в Абхазию и Грузию. В одиночестве. Когда меня чуть не убили в поезде, который стоял в тупике в Адлере. Я тогда уже в университете учился, но детство во мне еще играло.

Сейчас безумных поступков все меньше и меньше. Можно сказать, совсем нет. Естественно: безумные поступки совершаются в незрелом возрасте. У взрослого человека это квалифицируется по-другому: это уже — болезнь. А я человек здоровый. Я на это уже не способен.

Есть у нас в Нижнем один человек, весьма экзотический, путешественник, который пытался дойти пешком до Северного полюса, неудачно, правда, а теперь собрался туда же на воздушном шаре.

Я решил посмотреть, что же это за шар такой. Ощутить его возможности. Хотя и понимал, что идея гиблая просто потому, что нужен постоянный ветер в сторону Северного полюса, чтобы шар туда долетел. Что маловероятно.

Но все же сам шар посмотреть было любопытно. И еще более меня привлекала возможность увидеть Нижний Новгород с высоты птичьего полета, а не с самолета. Решил лететь.

В одно из летних воскресений мы попробовали. Ощущение захватывающее!

Сначала накачивали шар теплом. Очень сильно. И он стал настолько легким, что когда люди, которые удерживали люльку, — а их было человек тридцать, — отошли в сторону, шар как из пушки выстрелил вверх.

Нас было четверо в люльке. Мне показалось, что в этот момент мы все потеряли сознание. А когда очнулись, уже наверху, я с изумлением обнаружил, что мой родной Нижний Новгород у меня как на ладони.

Стояла гробовая тишина, поскольку двигателя-то нет, а ветра не слышно: шар летит точно со скоростью ветра.

Ощущение очень необычное, сильное. Некоторый страх был, конечно: чувствуешь себя полностью беспомощным, во власти ветра и силы тяжести. Куда ветер — туда и ты. Тебя просто несет по ветру. Управлять невозможно, там, на шаре, вообще ничего нет, никаких приспособлений.

Пролетели 12 километров, над всей верхней частью города. На «птичьей» высоте — 300 метров. Пролетел над своей родной улицей Крылова, все видно отчетливо, и все видно совсем по-другому, чем всегда. У меня была рация, и я мог общаться со всеми радиолюбителями-нижегородцами. Общался активно, первый раз в жизни.

Короче, все, что было на шаре, оказалось для меня совсем новым. Просто новый мир какой-то.

Ужасно…

Замечательно! Я — сова.

Как правило, самые умные мысли приходили мне именно поздно вечером. И в науке, и в политике тоже. Иногда даже ночью. Просто потому, что я сова.

Снятся. Зависит от степени усталости. Если очень сильно устал, сны бывают какие-то беспорядочные, если не очень — снятся разные сюжеты, иногда даже совсем экзотические. Вот, например: сидя на истребителе верхом, руковожу операцией по спасению Ельцина от Дудаева. Почему на истребителе, непонятно.

Сейчас мой день очень регламентирован. Каждый. Даже выходной. Хотя это дело, абсолютно мне не свойственное. Эта работа — быть губернатором — заставила меня достаточно строго следовать расписанию, не так часто опаздывать и быть обязательным.

Тот, кто видел меня пять лет тому назад, был уверен, что я ничего ни с собой, ни со своим рабочим временем не могу поделать. Все тогда было отдано на произвол судьбы, а я был свободным художником.

Потом стало ясно, что это просто невыносимо, очень неприлично и очень мешает работе. Поэтому нынешний мой день сильно отличается от того, что было тогда.

Тем не менее планировать свой день я не очень люблю. Я поручаю это своим помощникам. Например, Котюсов этим занимается, ему нравится.

Наверно, так нельзя сказать: это было не по своей воле. Бабушка привела, и меня крестили. В детстве. Причем в большой тайне, потому что при коммунистах это было небезопасно. Мое крещение в сочинской православной церкви произошло «под покровом ночи». Я сам узнал об этом, уже будучи взрослым. История такая: несколько лет тому назад, в Москве, отец Глеб Якунин хотел меня крестить. Я позвонил своей бабке Анне, она тогда была еще жива, сказал ей. Она говорит — нет, нельзя. Ты уже крещеный.

Так я и узнал, что всю жизнь был православным. На самом деле вера в Бога — дело очень интимное. Мне не нравится, когда государственные мужи, некогда исповедовавшие атеизм, теперь стоят со свечками в церквах. Позируют перед камерами.

Я тоже в церковь хожу, но надеюсь, что это не выглядит как «показательное выступление». Я не считаю себя серьезно верующим человеком. Для меня пойти в церковь не означает поклоняться конкретному божеству. Скорее, это какой-то обряд очищения. Церковь — место, где можно подумать о своих собственных делах и поступках. О том, как ты будешь вести себя впредь.

Но между тем в православной церкви я чувствую себя более виноватым. Может, потому, что я был крещен в православной церкви. Может, потому, что это более близкое и естественное для меня. Для нас всех. Что же касается католических, протестантских и других храмов, то для меня это в большей степени «экскурсия», чем возможность заглянуть в свою собственную душу. Европейские храмы для нас все-таки экзотика.

Летчиком-испытателем и космонавтом.

Ну на кого же я похож?

На медведя.

То неуклюжий, то злой, то, наоборот, никакой. Не знаю. Кудрявый… На медведя.

На медведя.

Была. Как у всех. В школе, классе так во втором… Она живет и сейчас в Нижнем Новгороде, нормально живет, семья, дети. Ни за что не женился бы на ней, если бы надо было принимать такое решение сейчас! Совсем другие представления о красоте, о том, какая должна быть жена…

Но чувство было сильное. Непонятно, платоническое или с элементами эротики, но — очень сильное. Взаимное? Нет.

Ненавижу чванство, высокомерие и глупость. Не знаю, что поставить на первое место.

Не сказал бы, что что-то в себе ненавижу. Многое себе прощаю. Бывает иногда стыдно за какие-то поступки, но ненавистью я бы это не назвал.

Есть.

Есть. Бывают время от времени.

Да! С большим удовольствием. И восхищением:

Читал совсем недавно на пушкинских торжествах в Большом Болдине.

Хотя раньше, когда в школе заставляли учить стихи, это дело набило оскомину. Не хотелось.

Свои стихи, когда я их писал, я знал, конечно, наизусть. Кстати, писал не только иронические стихи. Всякие. Даже очень личные. Лирику, так сказать.

На мой нынешний взгляд, они очень примитивные и непрофессиональные. Они были посвящены конкретным людям и сочинялись, что называется, «на случай».

В ранней молодости.

Все эти люди сегодня живы и счастливы.

Авторитетов очень много. Солженицын. Сахаров. Столыпин. Петр I. Александр II.

Нет кумиров. Для меня это что-то вроде «факира на час». Признак восторженной сентиментальной натуры. Придумывать себе кумиров могут только наивные молодые люди. Я — нет. Уже — нет.

Я занимался наукой около десяти лет. Это во-первых. Во-вторых, занятия наукой были весьма успешны. За неполные десять лет работы я написал около 60 статей, которые были опубликованы в самых солидных научных журналах, российских и западных. Многие считали, что из меня что-то получится. Так считал даже академик Гинзбург, который недавно прислал мне письмо. Даже не одно: сначала было письмо об опасностях коммунизма это, собственно, не письмо, а огромная статья. Гинзбург хотел, чтобы я дал заключение. А второе письмо — сугубо по физике. О сверхсветовых источниках.

У меня в мой «научный период» было довольно интересное положение: я был свободен и мог заниматься чем хотел. У меня не было узкого направления, где я должен был бы корпеть над какой-то конкретной задачей. Наоборот, был очень широкий выбор тем, и никто не ограничивал моих научных пристрастий.

Такая свобода, даже в науке, конечно, уникальна. Я благодарен своим учителям и коллегам, докторам Н.Денисову и В.Эйдману, за то, что они предоставили мне такую свободу (оба они уже умерли). Меня всегда больше интересовало не столько выяснение каких-то тонких нюансов, сколько яркие научные идеи. Моя особенность состояла в том, что иногда мне удавалось такие идеи высказывать. Идеи, которые, казалось, просто лежат на поверхности или носятся в воздухе, мне удавалось, во-первых, провозгласить, а во-вторых, реализовать.

Эта идея — хронологически последняя в моем научном периоде. Акустический лазер. Я предложил модель, состоящую из перегретого пара, смесь, которая в случае сильного охлаждения излучает очень мощный звук. Такой мощный, что может поразить даже человека. Воспринимается ли этот звук человеческим ухом, зависит от особенностей прибора. В принципе, как ни странно, это именно инфразвук, который обычный человек не слышит.

Прибор не стал оружием, потому что его не успели засекретить: я послал статью в зарубежный журнал.

Собственно, это не так уж важно. Многие научные идеи имеют общегражданское значение и плюс к тому используются военными. Чисто военных идей, как правило, бывает мало. Поэтому ученые, занятые исключительно закрытой тематикой, обычно не способны на крутые новации.

Эйнштейн же никогда не занимался атомной бомбой! И тем не менее основы его релятивистской теории легли в фундамент ядерной физики, в создание атомной бомбы. Поэтому идеи, в том числе и военные, которые переворачивают технологию вооружений, — такие идеи рождаются в умах вполне мирных людей. Не в касках. И вообще без погон. Серьезный прорыв в науке возможен только там, где есть фундаментальные исследования, и там, где есть свобода. И наоборот: там, где нет этих двух вещей, никогда не состоится прорыв. Могут быть усовершенствования, даже на уровне Ленинской премии, и тому подобное. Но гигантского прорыва быть не может. Такого, как создание ядерного оружия, нейтронного оружия.

А что касается судьбы моего акустического лазера, то эта идея стала очень широко известна. И в нашей стране, и за рубежом. Статьи публиковались в самых авторитетных журналах (даже в «Physical Review», — это самый крутой мировой журнал по физике, в нем печатались Эйнштейн, Ландау, Сахаров). Но эта идея — не именная.

Это вообще довольно странный механизм — как образуются имена у тех или иных событий или явлений. Например, когда мы придумывали наши областные облигации, никто не ожидал, что они будут называться «немцовками».

Я был бы счастлив, если бы этот акустический лазер назывался «лазером Немцова». На самом деле не всякий эффект называется именем своего автора. Статья называлась «Акустический лазер», под этим названием этот эффект и существует в науке. Название отражает существо дела, и все. Я не могу назвать свою собственную работу своим собственным именем. От меня это уже не зависит: как сложилось, так и сложилось. Действительно, механизм сложный и не очень понятный. Присвоение имени во многом зависит и от мироощущения автора, от того, насколько он озабочен собственной идентификацией.

Это вообще загадка для меня: как то или иное явление, и необязательно в науке, вдруг начинает иметь имя. Имя собственное. «План Маршалла», например. Мог бы называться, например, «План восстановления Европы». А называется «план Маршалла».

Много таких примеров.

Может быть, отчасти это зависит от благозвучности фамилии. Или от ее известности.

Нет, я не чиновник. Я — избранный губернатор. Это совсем другое качество. У меня нет никаких таких чиновничьих повадок, ни к кому я не должен приспосабливаться. До выборов, я имею в виду губернаторские, конечно, я был чиновником. Но стремление к независимости и свободе все равно проявлялось.

Да, конечно, я отдавал себе отчет в том, что в любой момент, в любую секунду я могу потерять свое место. Этот стул. Кресло. Но важнее другое: сознание того, что отвечаешь за многих и многих людей.

В очень небольшой степени чувствую себя сенатором. То есть человеком, который занимается общегосударственными проблемами, — так я это понимаю. Как ни странно, если я этим и занимаюсь, то в основном — вне стен Совета Федерации. К своему удивлению обнаружил, что иногда моя позиция имеет значение для многих миллионов людей в стране. Так я понимаю свое сенаторство.

Сильнее всего я это почувствовал, когда летал с Ельциным в Чечню. Я там был вообще один-единственный руководитель (кроме Ельцина, конечно), будь то губернаторы, депутаты или кто угодно. Кроме меня летели с Ельциным только его помощники: Батурин, Рюриков, Шахрай и другие.

Сенатором быть очень ответственно. И не очень для меня понятно. Если в Нижнем Новгороде я чувствую себя как рыба в воде, все здесь прошел и все знаю, знаю, от кого чего можно ждать, то российский уровень для меня — тайна за семью печатями. Там другая жизнь совсем. Там другой жанр. Он близкий, конечно, но этот ветер московских интриг… Методы в основном те же. Но количество действующих лиц, количество факторов, влияющих на ситуацию, принципиально больше. И поведение должно быть довольно специфическим. Если хочешь, чтобы твое мнение, то, что ты делаешь и что ты считаешь нужным делать, стало достоянием общественности и не было извращено.

Я ведь в Москве, в этих московских сферах давно уже вращаюсь. В московской жизни. И она меня мало привлекает. Могу сказать, чем она меня мало привлекает. Низкой продуктивностью, огромным количеством субъективных обстоятельств и интриг, страшной бессмысленной конкуренцией, нет, даже не конкуренцией, а всеобщей настороженностью, желанием подставить подножку на ровном месте.

Меня такая жизнь не привлекает просто потому, что мало хорошего можно сделать. Не потому, что я их боюсь. И не потому, что я с ними борюсь. Я как раз могу их… проигнорировать. Стройными рядами. А потому, что слишком много времени и сил уходит на эти разбирательства. Ничего продуктивного и содержательного сделать невозможно.

Я не могу в Москве нормально работать. В обстановке, где без конца справа и слева гвоздями тычут.

Усталость бывает каждый день, в конце дня. Как ощущается? Хочется побыть наедине с самим собой, никому ничего не объяснять и не доказывать. Читать какие-нибудь легкие журналы. Или спортом заниматься. Или спать.

Иногда усталость накапливается так сильно, что невозможно работать и нужно дать себе отдых. Лучше всего куда-нибудь уехать. Либо отключить все телефоны.

Надоела бесконечная глупость, чванство и самовлюбленность в людях.

А в своих собственных занятиях? Губернатором надоест быть тогда, когда буду точно знать, что завтра произойдет с областью и со страной. Когда работа губернатора превратится в некую приятную обязанность и не будет сопряжена ни с какими рисками, когда все основные неприятности и невзгоды будут позади, — вот тогда совершенно точно надоест. Просто скучно будет. А пока скучать не приходится.

Очень редко что-нибудь покупаю. Не сказал бы, что это для меня — удовольствие.

Есть такое западное понятие — шоппинг. Оно как раз и означает: получать удовольствие от того, что ты ходишь по магазинам и что-то покупаешь. А для меня хождение по магазинам — проблема. Сразу болит голова и хочется побыстрее выйти. Абсолютно не кокетничаю, это просто так и есть.

Если обширный выбор, обилие товаров, у меня разбегаются глаза и я уже не знаю, что лучше, что хуже. Если я захожу в большой магазин, то сразу перестаю понимать, что мне надо. Так что для меня это отдельная история.

Но иногда я делаю покупки. Одежду себе покупаю. Спортивные костюмы, ракетки теннисные. Могу продукты какие-то купить. Особенно когда понятно, что именно нужно купить. Если нужно три мешка картошки, то мне это гораздо проще, чем когда нужно купить разных фруктов, причем выбрать их из ста наименований.

Когда я захожу в магазины, в том числе наши, нижегородские, и вижу там изобилие товаров — тридцать сортов колбасы и так далее, — то я с ностальгией вспоминаю советские времена, когда все было по талонам и ничего при этом не было в магазинах. По крайней мере, эта ситуация освобождала покупателя от мучительных раздумий что лучше — что хуже.

В этом, кстати, есть определенный шарм социализма. Выбора нет — и думать не надо.

Женщинами.

Стремление победить мне, безусловно, свойственно. Не могу сказать, что любой ценой. Но само по себе состязание всегда привлекательно: азарт, способ проверить себя, стремление к совершенствованию.

Нормальное состояние, которое держит в тонусе.

Иногда ощущаешь несправедливость. Особенно часто это на экзаменах бывало. Казалось, что преподаватель отнесся к тебе предвзято и не оценил по достоинству.

Но если бы не было этой состязательности, то вообще было бы непонятно, как расшевелить изначально ленивого человека. Люди становятся очень ленивыми, если их не теребить.

Вообще конкуренция является двигателем общества в целом. В экономике состязательность имеет огромное значение. Коммунисты проиграли, потому что всегда пренебрегали этим принципом. Если не брать в расчет лицемерное социалистическое соревнование.

Я человек честолюбивый. И неглупый. Думаю, что делаю все ради того, чтобы сделать что-то важное и конкретное для общества, чтобы были реализованы все способности. Чувствовал бы себя некомфортно, если бы не имел такой возможности.

(support [a t] reallib.org)