"За Великой стеной" - читать интересную книгу автора (Демиденко Михаил Иванович)

ДНЕВНИК ПРОЙДОХИ КЕ ПОВЕСТЬ

Я окончил в Шанхае американский колледж, проявив, как меня уверяли, явную склонность к математическим наукам. Это радовало отца, который хотел, чтобы я поступил в Высшую коммерческую школу в Лондоне. Но мои собственные желания не соответствовали желаниям отца. Карьера коммерсанта не привлекала меня. Она представлялась мне слишком скучной. Во мне бродили недостаточно еще осознанные, но неодолимые стремления жить независимо, не пребывать долго на одном месте, не обременять себя грузом прочных привязанностей, столь свойственных натуре англичанина даже в наше время.

Строго говоря, я не изменял ни национальным, ни тем более семейным традициям. Моя мать — дочь русского офицера, бежавшего из России в 1920 году. До сих пор я не пойму, что легло в основу этого странного брака: родители были на редкость разные люди. Отец являл собой образец достоинства и хладнокровия; ничто на свете, казалось, не могло поколебать его твердых принципов, благоприобретенных еще в юности. Мать, напротив, отличалась характером добрым и мягким, говорят, это типично русский женский характер. Не знаю, к счастью ли, но от матери во мне гораздо больше, чем от отца. Иными словами, я больше, наверное, русский, чем англичанин...

Как бы то ни было, в Высшую коммерческую школу я не поступил (в 1952 году, спустя год с небольшим после возвращения из Шанхая на Британские острова, отец мой скончался, и мне, по существу, была предоставлена полная самостоятельность в выборе жизненного пути). Имея средства, я мог бы окончить Оксфорд или, скажем, уехать в Австралию и заняться там каким-нибудь небольшим, но прибыльным бизнесом, но вместо этого я направился в Гонконг и стал репортером в «Гонконг стандард».

В этой проклятой газете я сделал себе имя. Впрочем, что тут удивительного? Я молод, не обременен семьей, довольно бегло говорю на шести языках, не считая, разумеется, английского и русского. Туда, где пахло сенсацией или паленым — уверяю вас, это почти одно и то же, — редакция неизменно отправляла именно меня. За шестнадцать лет я исколесил добрую половину нашей удивительной планеты. Мне есть что рассказать...

Ну хотя бы эту историю. Она произошла во время вьетнамской войны. В моей судьбе она сыграла особую роль.

Началась она с того, что я познакомился в Макао[7] с молодым вьетнамцем и через несколько минут понял, что влип. Глупейшее положение: я сидел на его тетрадях и не знал, что делать.

Во мне боролись два человека — один хотел встать и уйти, второму очень не хотелось расставаться с тетрадями. Все мы любим таинственность. Конечно, каждый в разной степени. Одному достаточно разгадывать кроссворд в воскресном приложении газеты, а другой взбирается по отвесной скале на снежную вершину или сиднем сидит два месяца на дне пещеры. Людьми движет бог Любопытства, всесильный и неугомонный, на алтарь которого мы кладем бесценные сокровища — алмазы Времени, золото Жизни, рубины Разума в надежде получить взамен лишь дочь Любопытства — Истину.

Встать и уйти было просто. Те, за стеклом веранды, не задержали бы. Пока я не вызвал у них интереса. Тетради... Они не видели, что я сел на них. Руки мои лежали на столе, я вертел зажигалку.

Мы одновременно с парнем поглядели на окно веранды. Он умел владеть собой — удивительно в его годы. У него лишь побелели мочки ушей. Точно он их отморозил. Лицо у него было смуглым, волосы черные с отливом и белые-белые уши.

Он вдруг поднялся. Постоял. И, не прощаясь, пошел к выходу. Тогда я не понял, зачем он это сделал. Он шел не спеша, огибая столики. Никто не обращал на него внимания. Люди пили пиво, какая-то американка лет под тридцать в обществе трех солдат морской пехоты призывно хохотала, два невозмутимых голландца пожирали омара, какой-то парень в яркой рубашке тряс музыкальный автомат «джюк-бокс». По-видимому, автомат был сломан, это злило парня, и он хотел получить монету назад. Я действовал машинально. Уронил зажигалку, нагнулся и с ловкостью, которой никогда от себя не ожидал, сунул тетради под полу пиджака.

Я услышал выстрел, когда подходил к портьере. Звук был слабый. Пистолет был с глушителем. Излишняя предосторожность. Я знал, что происходит за спиной. Американка перестала смеяться и вскрикнула... Послышался стук упавшего кресла. Голландцы наверняка лишь на минуту перестали жевать, да парень у автомата грязно выругался по-испански, но трудно было судить, чему адресовалось ругательство — автомату или выстрелу. И все!

|

Я в Макао! Здесь понятие любви к ближнему несколько отличается от общепринятого в Европе. Главная заповедь — занимайся своим делом и не суйся в чужие, если не хочешь принести в жертву богу Любопытства собственную жизнь.

Я знал гостиницу, останавливался в ней несколько раз. Я не поднялся вверх по лестнице, устланной красным синтетическим ковром, а рванул боковую низкую дверь и выскочил в коридор. Тускло горела единственная лампочка, вокруг нее вился рой москитов. Коридор вел на кухню. Повара разделывали огромную рыбу, наверное, тунца. Отрубленные куски рыбы складывались в холодильник, вмонтированный в стену. Толстая белая дверь напоминала дверь бомбоубежища, хотелось бы захлопнуть такую за спиной. Черным ходом, перепрыгивая через корзины с овощами, я выбежал в переулок.

На тротуаре, усыпанном шкурками бананов, мандаринов, обрывками бумаги, стружкой, два велорикши играли в карты. Один проигрывал, это было видно по хмурому выражению его лица.

— Чья очередь? Поехали! — крикнул я. — Быстрее!

Но они не обратили на мои слова внимания. Тот, кто проиграл, взял колоду, разделил на две части, привычным точным движением загнул края карт, потом отпустил, и карты веером легли друг на друга. Перетасовав колоду, он сплюнул, что-то проворчал под нос.

— Поехали! — опять крикнул я: если начнет сдавать, то их не поднимешь с места лебедкой.

— Второй пусть едет следом, — сказал я и прыгнул в коляску.

Рикши подумали... Поднялись и неохотно сели в свои седла.

— Гони! — приказал я. — Плачу вдвое, опаздываю.

Хорошо, что я нанял их обоих, — второй не наведет на след погоню. Я торопил рикшу. По его спине текли ручьи пота. Я видел только его спину. Шишечками выступали позвонки под рваной рубашкой. На авенида Алмейдо Рибейро я расплатился. Я специально остановился на главной улице: на ней полиция не разрешала задерживаться рикшам, иначе бы они уселись на газон и продолжали бы игру, пока кто-нибудь из них не спустил бы весь свой заработок. Я подождал, когда они скроются, перебежал улицу и пошел переулком в старую часть города. Я был уверен, что погони нет. Тем, кто подстрелил вьетнамца, потребуется время, чтобы хватиться тетрадей. Потом они обшарят гостиницу, пока не сообразят, что я улизнул.

«Зачем мне эта история? — подумал я. — Что может быть в этих тетрадях? Опять что-нибудь про воровство военного имущества в Сайгоне? Или свидетельские показания о крупной взятке?»

Мне совсем не хотелось возвращаться к подобной теме. Я и так нажил врагов среди американцев. Два года назад расшевелил муравейник.

Я прикинул — тетради весят фунтов пять. Не знаю, что удержало меня, почему я их не выбросил.

Мне открыла служанка. Новенькая, я ее впервые видел, в черном халате, с большой стеклянной брошью у воротничка. Широкие скулы. Скорее всего малайка. Я пошел в холл.

— Клер! — крикнул я. — Добрый вечер!

Клер вышла с сигаретой в руке. Мы поцеловались. У нас с нею были странные отношения. Когда-то я к ней был неравнодушен, присылал ежедневно по утрам цветы. Но у нас ничего не получилось. А теперь мы слишком долго знали друг друга. Такие отношения устраивали нас обоих: друг в Макао — самая большая ценность.

— Опять? — спросила она.

— Да, — ответил я. — И, кажется, задержусь. Мне хотелось бы несколько дней никуда не выходить.

— Я сварю тебе кофе, — сказала она и вышла. Удивительно она понимала меня.

Тетради жгли руки, я бросил их в угол. Нужно было обдумать, что произошло.

Вчера позвонила Дженни. Звонок не предвещал ничего плохого. Она сообщала, что хочет познакомить меня с интересным человеком. Она знала мою слабость.

Дженни... На ней стоит остановиться особо, потому что в происходящих событиях она сыграла не последнюю роль, и, даже если бы она не имела никакого отношения к моим последующим злоключениям, я обязан рассказать о ней подробнее, ибо она сама по себе была довольно любопытным явлением, иначе и не назовешь, так сказать, яркая представительница «золотой молодежи» Юго-Восточной Азии. Это особый район нашей старушки Земли, своего рода разросшийся до гигантского масштаба Шанхай начала тридцатых годов, прозванный в то смутное время «клоакой мира», Мекка авантюристов всех мастей и национальностей. Здесь умирали от голода и от обжорства, от неудачной любви и от венерических болезней, выигрывали в карты за ночь состояния и из-за трех пиастров расставались с жизнью в туалете. Ты мог поздороваться за руку с человеком, а через минуту узнать, что он прокаженный, рассуждать целый вечер о поэзии с профессиональным сутенером и подать чаевые министру. Здесь бесчисленное количество ресторанов, сомнительных кабачков, открытых притонов и одна-единственная библиотека в Гонконге — у английского губернатора. И если в Библии говорится о Вавилонском столпотворении, то оно по сравнению со столпотворением в районе Южно-Китайского моря выглядит жалким. Безалаберное, жадное, безжалостное, скупое, пьяное и безответственное сборище бизнесменов, искателей приключений, мужественных рыбаков и не менее отчаянных контрабандистов, сборище людей, где удел честных тружеников — беспросветная нищета, а за богатство приходится расплачиваться собственным «я», привязанностями, не говоря уже об идеалах святой юности.

Дженни по национальности была китаянкой. Отец ее был уроженцем одной из южнокитайских провинций, мать наверняка северянкой, и, хотя я ее никогда не видел и не знал, жива ли она вообще, я смело могу утверждать, что она была северянкой — об этом свидетельствовала фигура Дженни. Северяне отличаются от южан не только языком и обычаями, у северян примесь маньчжурской и монгольской крови, а на юге — малайской. Здесь, пожалуй, живет другая раса — длинноногая, поджарая, с мелкопористой кожей, отчего тело женщин кажется словно выточенным из слоновой кости. Правда, я не берусь безапелляционно утверждать, что на юге Китая живет другая раса. В антропологии я дилетант.

Отец Дженни был дельцом. Звали его господин Фу. Я не хочу называть его подлинного имени, потому что «подлинных» имен и фамилий у него было не меньше десятка. Официально господин Фу занимался перепродажей антиквариата. Так ли это? Меня несколько раз вежливо предупреждали, чтоб я не совал нос в его дела.

С Дженни мы познакомились в самолете английской авиакомпании. Она возвращалась из Калифорнии домой. В Штатах она училась, окончила какой-то университет, получила диплом, который потеряла на первой же пирушке. Откровенно говоря, меня всегда интересовали подобные «модернизированные» молодые люди, которых в Америке открыто называют «цветными». Вернувшись из-за океана, они отказываются подчиняться родителям, не признают обычаев предков, хотя зов крови в них необыкновенно силен. Не один ростовщик Сингапура или Манилы проклял тот момент, когда послал отпрыска набираться ума-разума к проклятым «заморским чертям». «Модернизированных» юнцов куда больше интересовали проблемы секса, чем цены на бананы или разработка редких пород древесины в малярийных болотах Суматры. У них были смутные желания, неосознанные порывы и никакой перспективы.

Дженни (ее настоящее имя было, конечно, иным) лепетала что-то о поп-искусстве, каких-то нелепых, лишенных элементарного смысла пьесах студенческой группы любителей театра. При этом она беспрестанно ела конфеты. Я сказал, что при подобной страсти к сладостям через несколько лет она будет весить не меньше, чем профессиональный боксер тяжелого веса. Она мило рассмеялась в ответ. Так началось наше знакомство.

Потом мы встретились в Гонконге. Она завизжала и бросилась мне на шею. Возможно, это считалось хорошим тоном там, в Калифорнии. Целый вечер она жаловалась, что умирает от скуки, и потом зверски напилась.

Вообще-то к Дженни следовало относиться осторожно. Вполне возможно, что разговор по телефону был подстроен ее отцом. И все же я, как бабочка на свет, полетел в Макао. В таких случаях я уже ничего не мог с собой поделать.

Когда парень сунул мне под столом тетради, первое, что пришло мне в голову, — это провокация. Но потом я увидел за окном людей. Гангстеров я узнаю с первого взгляда. Но я ведь видел и Дженни. Я не мог ошибиться. А может быть, это была не она? Не слишком ли подозрительным я стал в последнее время?

Нет, все-таки это была Дженни! Правда, девушка стояла в тени. И грызла ногти. Такая же неприятная привычка была у дочки господина Фу. Зачем она пришла сюда? Если бы хотела предупредить об опасности, она бы нашла какой-нибудь другой способ.

Парня убили. Значит, у них были для этого основания. Какие? Тетради?

Я поднял с пола тетради, перевязанные тонкой бечевкой, как пакет с покупками. Достал первую из них, развернул. С усилием прочитал первую строку:

«Сегодня у нас праздничный обед. Два дня уже не работаем. Все ходят радостные. Так хочется увидеть Балерину...»

Ерунда какая-то! Я полистал страницы. Описки, кляксы, жирные пятна. Две тетради, видимо, побывали в воде, и если можно что-то прочитать на слепившихся страницах, так это благодаря тому, что запись делалась шариковой ручкой, — ее паста не расплывается, как чернила «паркер». Читать дальше не хотелось. Я снова бросил тетради в угол.

И все-таки парня убили. Скорее всего он знал что-то. Ладно, как-нибудь разберусь, что там написано.

Вошла Клер. Служанка вкатила за ней следом столик. Клер любила сама варить кофе и делала это мастерски. Здесь, в Макао, кофе варят по-португальски и кладут в него слишком много пряностей. А мы с Клер любили кофе по-турецки, крепкий и сладкий. С пенкой и без цикория.

Что больше всего мне нравилось в доме у Клер — это отсутствие тяжеловесной старинной мебели. Такая мебель загромождает квартиры европейцев в Гонконге и Макао. В здешнем климате огромные трюмо и серванты гниют и быстро превращаются в ужасную рухлядь. В комнатах с вечно опущенными жалюзи на окнах стоит прочный запах плесени.

У Клер же было светло и просторно. Она любила японский стиль. Легкие бамбуковые занавески. Бамбук почти не подвержен грибковым заболеваниям, и от него не несет за милю плесенью. Раздвижные стены. Европейское — эго телевизор и стеллаж с книгами. Клер увлекалась испанской поэзией.

— Ну что ты будешь врать на сей раз Павиану? — спросила Клер.

Павианом мы называли моего шефа. Шеф действительно походил на павиана. Вытянутая вперед нижняя челюсть. Спутанная грива волос на затылке. Сходство добавляла его речь: когда он злился, а это было его обычное состояние, он выкрикивал какие-то нечленораздельные звуки, как будто действительно рычал павиан.

— Что-нибудь придумаем, — сказал я. — Обязательно придумаем.

— Удивляюсь, почему он до сих пор не выгнал тебя с работы?

— Да он бы рад, но кто будет на него работать? За какие-то три сотни долларов посылает в самые грязные дыры.

Клер промолчала. Она включила вентилятор. Но в комнате и без него было прохладно.

Я хотел рассказать ей о том, как полчаса назад убили парня. Но потом решил, что она разволнуется и будет — в который раз! — упрекать меня в легкомыслии. Женщины так устроены, что, если с мужчиной случается несчастье, они считают, что в нем прежде всего виноват мужчина. Может, поэтому я и не женился.

Трудно даже представить, как бы я жил, если бы был женатым. Я бы наверняка спился, какой бы ни была моя воображаемая супруга. С Клер было иначе. Правда, я не знал ее как женщину, может, это-то и было самым прекрасным. Несколько лет назад я открыл сам для себя «закон скорпиона». Суть его заключается в том, что скорпион после близости с самкой бежит от нее прочь сломя голову, иначе она его догонит, парализует ударом жала и отложит на его теле личинки.

Клер — милая, тонкая, уютная. В наших отношениях никогда не было и тени фальши. И тем не менее я часто ловил себя на мысли: а может быть, и в ней до поры до времени спит скорпиониха?..

— Только на этот раз, — сказала она, — ты будешь говорить с Павианом сам. Мне надоело слышать его рычание. Я теряюсь...

— Хорошо, — сказал я.

— А что ты ему скажешь?

— Что женюсь на тебе. И у нас уже началось свадебное путешествие.

— Не валяй дурака. Я спрашиваю серьезно.

— Скажу, что есть дело. Кажется, что-то интересное.

— Но он спросит, какое? Как ты объяснишь, что не можешь выехать из Макао?

— Этого он у меня никогда не спрашивает. Он знает, что если я застрял, то привезу хороший «гвоздь». Закажи разговор.

Соединили довольно быстро, быстрее, чем я предполагал. В трубке вначале треснуло, потом раздался хриплый голос Павиана. Кажется, на этот раз он был трезв.

— Шеф, — сказал я, — как вы себя чувствуете?

— С каких пор вы стали интересоваться моим самочувствием? Что там у вас, выкладывайте.

— Я задержусь на неделю.

— А в чем дело?

— Объясню, когда приеду, — сказал я.

Павиан буркнул что-то, в трубке опять щелкнуло, разговор кончился. Я мог считать, что разрешение получено.

— Полдела сделано, — сказал я. — Прикажи, чтоб мне постелили. Спокойной ночи, Клер! Я не знаю, что бы делал, если бы не ты. Ты молодец!

Я пошел наверх, в свою комнату, которую всегда мне отводили, когда я приезжал к Клер.

А тетради все-таки стоили риска, которому я себя подвергал. Это стало ясно после первых же страниц: кое-что, правда, я перефразирую, домысливаю, излагаю в собственном стиле, некоторые имена я сознательно опускаю — у меня для этого есть основания, — плюс неточности, которые бывают при всяком переводе, тем более с такого текста, который попался, — сплошная головоломка. Я не уверен, что даже сам автор смог бы точно расшифровать то, что написал впопыхах. Так бывает — пишешь: «Вчр. вид. К...», а потом берешь записную книжку и ничего не понимаешь. Что за «вид.», что такое «К.»?

Итак... Я засел за тетради. За что же убили человека? А его наверняка убили. Не станут же стрелять просто так в человека, вроде бы как попугать.

Первая тетрадь

В дверь постучали. Вошла Клер. Хотя я и жил в ее доме, эта комната считалась моей, и сюда никто не входил без стука, даже хозяйка.

— Ты что, нездоров? — спросила она встревоженно.

— Эх, Клер! — ответил я. — Наверное, ты абсолютно права — я легкомысленный человек. Видишь эти бумаги? — Я показал ей на стопку тетрадей. — Из-за них убили человека. Можно сказать, на моих глазах, хотя это будет неточно — я не видел, а слышал, как его убили, и даже не мог обернуться. Удивительно другое, что парни выпустили меня. А ведь где-то в злоключениях этого человека косвенно виноват и я.

— Ты всегда преувеличиваешь.

— Нет... На этот раз самую малость. Помнишь, я написал о хищении медикаментов в Сайгоне? Сейчас, правда, другое.

— Очень серьезно? — спросила Клер.

— Никогда еще так серьезно не было... Что-то нужно предпринимать. Что? Пока я не знаю. Ясно одно — немедленно надо отсюда выбираться. Конечно, убить европейца им сложнее, чем вьетнамца. Но ты знаешь, сколько способов существует избавиться от ненужного человека.

— Я могу помочь?

— По-моему, нет. Чем ты можешь помочь? Переодеть меня в одежду сестры милосердия?

— Прости, дорогой, — сказала она мягко, — если это так серьезно, может, на этот раз ты посвятишь меня в свои дела?

Я ни разу не рассказывал ей о тех перипетиях, в которые попадал. И дело было не только в моей профессии или в том, что я жил в Гонконге, а она в Макао, собственно, в другом государстве, дело заключалось в ином: я, как гончая, весь напрягаюсь и делаю стойку, когда чувствую опасность. Во мне играет, видимо, кровь моей матери, говорят, что русским свойственна бесшабашность.

В самом деле, как бы вел себя на моем месте чистокровный англичанин?

Он не отказался бы, конечно, от соблазна получить сенсационный материал, но был бы при этом спокоен и деловит.

Он заранее предусмотрел бы возникновение множества неожиданных ситуаций и действовал бы по плану — расчетливо и хладнокровно, имея всегда наготове пути отхода. У меня все иначе! Я вначале влезаю в историю, быстро связываю сам себя по рукам и ногам и только потом начинаю мучительно искать выхода.

Нет, таким людям, как я, нужно действовать в одиночку. Мои решения часто диктуются эмоциями. Зачем же ставить под удар друзей? Ведь чем дольше живешь, тем труднее находить их. Разве я могу подвергать смертельной опасности Клер, если это мой друг?

— Кое-что самому неясно, — сказал я, — как-нибудь в другой раз...

Я старался говорить спокойно, даже улыбнулся. Полистал последний журнал мод. Мини-юбки стали короче, макси превратились в рясы.

— От юбок скоро ничего не останется, — сказал я. — Но некоторым идет.

— Только не мне, — отозвалась Клер. — У меня не такие красивые ноги, чтобы выставлять их напоказ.

— Я не согласен. Они у тебя в норме, просто ты маленького роста. Моды возникают не только на юбки, но и на женщин. Сейчас какие в моде? Посмотрим. Высокие, худые. Такие тебе нравятся? Нет, Клер, такими меня не соблазнишь. Я консерватор. Я люблю нормальных женщин, чтобы у них все было на месте. Напрасно говорят, что женщины похожи. Неверно. Вся сила женщин в том, что каждая из них в своем роде неповторима.

Но Клер трудно было отвлечь. Если ее что-то беспокоило, она становилась настойчивой и упрямой.

— Артур, — сказала она, — на этот раз ты мне расскажешь, что с тобой приключилось. Я имею право знать. Мне надоело быть игрушкой в твоих руках. Ты всегда являешься неожиданно и так же исчезаешь. И потом полгода не догадаешься позвонить. Я не знаю, жив ли ты, здоров ли и где тебя опять носит. Я хочу знать о тебе больше, чем ты находишь нужным сказать. Ты приходишь когда тебе захочется... Когда я тебе нужна. А если ты мне нужен? Не делай удивленных глаз. Я женщина. И если тебе здесь бывает трудно, мне во сто раз труднее. Мне хочется иногда просто поговорить, а я не могу добраться до тебя даже по телефону. Это нечестно. Игра у нас неравная. Поэтому выкладывай!

Меня приперли к стенке... Но я все-таки не имел права рассказывать правду. Бывают обстоятельства, что даже лучшим друзьям нельзя открывать карты. Это случается, когда ты не хочешь другу причинить зла. «Знания умножают страдания» — классическая формула. Если взять ее за неопровержимую истину, то в наше время счастливыми могут быть только клинические идиоты. Я не считал Клер глупышкой, скорее наоборот, но я был обязан огораживать ее от опасности, пока возможно и даже если это было бы невозможно.

— Выкладывай, выкладывай, — продолжала она. — Что это за тетради? Ты их читаешь, точно новый роман Агаты Кристи.

— Тут об одном острове, — начал я издалека, — интересно... Необычайно...

Я помолчал. Закурил.

— Он отсюда недалеко, сравнительно, конечно, тем более если будем исчислять расстояние парсеками и прочими космическими мерами длины. Он здесь, в нашем районе... Я как-то был на нем, — сказал я неуверенно.

Теперь я знал, что ей говорить.

— Я был на этом острове, — повторил я, — помнишь, была сенсация?

— Какая? Одна из твоих? Или твоих коллег? Скажи честно, многие из них хотя бы на треть основывались на фактах?

— Это наивный, даже банальный вопрос, — сказал я. — В твоем возрасте подобных вопросов не задают. Мы, «четвертое сословие», журналисты, занимаемся одной из древнейших профессий — поставляем людям новости, или, как теперь принято говорить, информацию. Самым первым репортером был человек каменного века, топор которого высек на стене пещеры историю охоты на бизона.

— Когда не хотят отвечать прямо на вопрос, — сказала Клер, — то придумывают красивые отговорки. Сколько процентов правды было в твоих сенсациях? Можешь ты ответить на этот вопрос? Пусть он будет наивный и даже банальный.

— Понимаешь, — сказал я, — газета выходит каждый день. Действительная сенсация, если подходить со строгими мерками моего отца, случается не чаще одного раза в месяц, но газета выходит каждый день, и в каждой газете сидит свой Павиан. Между прочим, есть классический пример... Это сказки Шехеразады «Тысяча и одна ночь». Шах, это почти что мой Павиан, требовал от Шехеразады каждый день, вернее каждую ночь, сенсацию, в противном случае ей грозила смерть. Мне в подобной ситуации грозит увольнение. Сенсация — двигатель газеты. Хочешь, устроим опыт? Сними трубку и позвони в любую газету, скажи, что я сижу у тебя и у меня есть «гвоздь» — ну хотя бы что сменяют губернаторов — и что я готов продать материал. Через десять минут они будут здесь. Репортер должен быть на пожаре раньше пожарников.

— И на похоронах раньше покойника?

— Отлично сказано! А не попробовать ли тебе стать репортером? Держу пари, получится. Самое главное — у тебя есть здравый смысл.

— Ладно, — сказала она. — Ты уводишь разговор в сторону. О какой сенсации ты говорил?

— Ах да! — Я замолчал. Она сегодня была удивительно последовательной, мой друг Клер. Но говорить что-то нужно было, и я продолжал: — Так вот... Лет пять назад на этом острове поймали «йети». Я мчался туда сломя голову. И все-таки опоздал. Проторчал в Шолоне два дня, пока уговорил капитана одного лесовоза подбросить к острову. Капитан согласился, но как выбраться оттуда?.. Это уж я должен был придумать сам.

И все-таки я опоздал — там уже сидели ребята. Человек двадцать. Стояли палатки, на газовых плитках варили кофе, а весь берег был усыпан банками из-под пива. У каждой цивилизации свои следы. Ребята встретили меня дружным хохотом. Еще бы! Их подбросили на вертолете американской метеослужбы. Меня бы янки ни за что не взяли — я для них «нежелательное лицо».

И видела бы ты этого «йети», эту «сенсацию»! Солдат микадо. Он не знал, что кончилась война. Он не помнил, как его зовут. Он сидел испуганный, маленький, личико сморщенное, как у старой обезьянки. Ребята дали ему куртку и штаны. И когда мазали язвы, то его приходилось держать. Он визжал, брыкался и пытался укусить. От него шел такой запах! У тебя бы на неделю пропал аппетит. А моим коллегам хоть бы что! Они влили ему в рот несколько глотков джина. Дурацкая шутка! Он чуть было не взорвался... Чуть было не вырвался и не убежал в джунгли. Он залез на дерево, потом свалился и «запел». Да!.. Выл как гиена. Волосы дыбом вставали. А Боб из «Рэйдио корпорейшн», ты его знаешь, я был у тебя с ним, цыкал на нас и записывал песню «Робинзона XX века» на пленку. Говорят, прилично заплатили. Пленку купили японцы. Их можно понять. Двадцать лет солдат Страны восходящего солнца прыгал по островку во славу величия нации. От этой песни у них теперь бы все новобранцы разбежались.

А потом я неделю жил жизнью этого солдата, меня не взяли в вертолет, как я думал. Правда, была разница — у меня были палатка, сигареты, консервы, виски и транзистор. Я слушал мир, и он был так далек от меня, словно на другой планете.

Где-то кипели страсти. Закрылась Всемирная выставка... В Японии увеличили бюджет на военные нужды, что-то около полутриллиона иен. А мне до всего этого не было никакого дела.

Я лежал, смотрел в небо. Первые мои каникулы в жизни — за целую неделю я не написал ни строчки. Представляешь, ни одной строчки. И пожалуй, если бы меня заставили там стучать на машинке, я бы стал кусаться, как солдат микадо. Иногда я ловил себя на мысли, что тоже дичаю — не нужно было бриться, я ходил в ботинках на босу ногу, и мне было лень даже зашнуровать ботинки. Шнурки... Я жил в полудреме. Отпускаешь все тормоза. Прекрасное и страшное состояние. Сидишь с удочкой у кораллового рифа. И неважно, поймаешь рыбу или ничего не поймаешь. Ты чувствуешь себя частицей моря, неба и солнца. Единственно, кого мне не хватало, — это тебя.

— Ты говоришь правду? — спросила Клер. Глаза у нее почему-то стали грустными и мечтательными — так дети слушают сказку.

— Да, я думал о тебе, — сказал я, сам веря в то, что говорил. — Целый день качались бы в гамаках, слушали джунгли, а когда это надоедало, мы брали бы акваланги. И плыли к рифу. Меня бы не терзал Павиан, тебя бы не терзали твои клиентки... А на рождество я бы обязательно написал письмо Павиану и выложил бы все, что думаю о нем.

— Понимаю, — сказала Клер, и огонек мечты потух в ее глазах. — Ты бы написал... А письмо положил в пустую бутылку и бросил в океан — может быть, человеку посчастливится через сто лет ознакомиться с твоим посланием редактору.

— Я не думал, что ты такая... практичная... — сказал я, делая вид, что обиделся.

— Ты нарисовал очень заманчивую картину, — продолжала Клер несколько раздраженно. — Но ты бы первый не выдержал и сбежал. Если я непременная принадлежность рая для тебя, то почему ты не задерживаешься у меня больше двух дней? Почему даже эти два дня ты работаешь? Ты вечно в погоне за своими мнимыми и действительными сенсациями. Ты как ребенок.

Клер грустно улыбнулась.

— Почему я работаю? — переспросил я. — По простой причине. В этом мире может выжить тот, кто лучше работает. У кого быстрее реакция, кто может получить больше информации и, самое главное, обработать ее, извлечь полезное. И опять работать! Эта гонка и называется прогрессом, а все остальное — застоем, преддверием к отмиранию.

— Кстати, а как ты все-таки выбрался с того острова, из своего рая?

— Боб обещал прислать гидросамолет.

— И выполнил свое обещание?

— Откровенно говоря, я его никогда не спрашивал. Я выбрался сам.

— На ковре-самолете?

— Нет, все было более прозаично. За мной зашел тот капитан лесовоза, на котором я добрался до острова. Когда я влез к нему на борт, он пыхтел трубкой — у него вся борода была желтая, прокуренная, — и только я приготовился рассыпаться в благодарностях, он рявкнул: «Молчите, сэр! Я проиграл пари своему помощнику. Я был уверен, что вы окажетесь более ловким». Интересные люди моряки. В них еще осталось то, что мы потеряли, — естественность.

Не знаю, поверила ли она в то, что я ей рассказал. Пожалуй, все-таки поверила. Во всяком случае, сделала вид. В конце концов, я не солгал. Был и японский солдат, и остров. Я действительно прожил несколько чудесных дней на маленьком острове, где меня развлекали шум прибоя, пение попугаев. Но то был другой остров. И совсем в другом месте.

Поверила Клер или нет, у нее было достаточно такта, чтобы в конце концов оставить меня одного. Но я знал, что, выбрав подходящий предлог, она обязательно придет снова и снова настойчиво станет задавать вопросы, которые начинали ее беспокоить. Что-то изменилось в наших отношениях. По всей вероятности, наша дружба (в таком виде, какая она была) никогда не сможет полностью удовлетворить женщину. Мужская дружба нечто иное. Она не требует обязательных подтверждений и клятв. Взять того же Боба. Я знал его недостатки и слабости, даже пороки. Он знал мои... Вместе мы не выдерживали более суток. Встречались редко, но, когда сталкивались нос к носу, не выясняли, почему он меня не поздравил с днем рождения. Мы лишь хлопали друг друга по плечу, и со стороны могло показаться, что мы даже не рады встрече. Но я знал: если понадобится, Боб прилетит ко мне хоть из Австралии.

Да, у Клер появилось что-то новое... Пожалуй, я не удивлюсь, если в один прекрасный день ее служанка со стеклянной брошью у воротничка скажет, что хозяйки нет дома...

А звонить по телефону... писать письма... Значит, порождать у моего друга Клер ложные мысли или даже надежду, что я медленно, но неумолимо плыву к ее гавани. Женщины не любят неопределенности. Они требуют четкого солдатского ответа: да или нет!

Я подошел к окну. Жалюзи были опущены. Жалюзи как темные очки: ты видишь, что происходит вокруг, но никто не замечает выражения твоих глаз. Клер жила в старой части города. Здесь дома стояли нахохлившиеся, каждый сам по себе, не желая контакта с соседом. Они напоминали капитанов королевского флота — полуофицеров, полупиратов.

Я оглядел улицу. Мелькали редкие машины. Плавно катились коляски велорикш. В Макао нет правил уличного движения в европейском понимании. В Европе шофера задерживает полиция, если он едет на красный свет. За такое нарушение платят штраф или лишают водительских прав. То в Европе. Здесь вообще нет водительских прав, эти права даются автоматически хозяину машины во время ее покупки. Светофоры... Их поставили на главных улицах. Пустая затея. Никто не обращал на них внимания. Чтобы вести машину по кривым многолюдным улицам португальской колонии, требуются крепкие нервы и реакция партерного акробата. Каждую секунду под твои колеса может метнуться неосторожный прохожий или рикша встать поперек улицы. Поэтому никто не удивляется, когда машина влетает на тротуар и шаркает бортом о стену дома или даже сбивает человека на пороге собственного дома. Правила, конечно, кое-какие есть, неписанные и тем не менее обязательные, как все правила. Нельзя, например, сбивать бампером иностранцев, полицейских, нельзя давить собак, нельзя переезжать улицу, если по ней движется похоронная процессия.

Я еще раз оглядел улицу. Ничего подозрительного пока не было. Пожалуй, рановато тем, кто застрелил парня в баре, выйти впрямую на мой след. Я еще раз внимательно изучил улицу... Жалюзи... Они не только защищали от безжалостного солнца, из-за них было хорошо стрелять — идеальное прикрытие для покушения.

Я отошел от окна, достал зажигалку в виде пистолета. Настоящего оружия я никогда с собой не беру. Это уже было не правилом, а законом. Его ввел когда-то русский путешественник Миклухо-Маклай — хотя он имел ружье, но стрелял только дичь. Я усовершенствовал правило — вообще не ношу на себе оружия. Нервы могут не выдержать... Нервы — это только нервы. И если бы в минуту смертельной опасности пустил в ход оружие, это был бы верный конец. И не только карьеры журналиста. Если я хотел работать в этом сумасшедшем районе мира, я должен был быть только журналистом. Пусть даже единственный выстрел, он означал бы, что я вступил в борьбу на чьей-то стороне. Это означало, что другая сторона или третья, вполне могло оказаться, что и четвертая поняли бы мой выстрел как объявление военных действий, и если опасность мне угрожала лишь в тот момент, когда я добывал нужную для газеты информацию (эта опасность автоматически отпадала, когда я сидел «смирно»), то объявление войны любой из сторон привело бы к безусловному поражению. В конце концов, все те, за кем я охотился как репортер, испытывали ко мне не большую ненависть, чем к москиту, — москита прихлопывают, когда он кусает. Но если москит летит по своим москитным делам или сидит на стене и отдыхает, даже напившись крови, вряд ли кто, кроме одержимых, будет его ловить. Мой бизнес — новости. Каждый делает деньги как может. Это все знали и даже относились ко мне сочувственно. Я был газетчиком. Этим объяснялось все. Но если бы я выхватил пистолет и открыл стрельбу... Откровенно говоря, мне не хотелось ездить под усиленной охраной как видному политическому деятелю (газета бы на этом разорилась), я не хотел уходить в подполье, тем более в партизаны.

В данный момент я должен был «отлежаться» у Клер, как енот. На меня шла охота, призом служили тетради, и, как только я от них избавлюсь (продам или опубликую), я смогу чувствовать себя относительно безопасно. Если в тетрадях будут стоящие сведения, заинтересованные лица вначале не будут даже угрожать. Они вступят в деловые переговоры, будет объявлен негласный аукцион. Кто больше? И вот, если я по каким-то соображениям не захочу разойтись с ними «со взаимным уважением», тогда тетради попытаются похитить. Тогда мне будут угрожать. В ход пойдут все виды борьбы. И опять дело не в том, что кому-то будет нужна моя жизнь, она будет лишь препятствием к приобретению «товара».

Я должен был «отлежаться» у Клер. А поэтому не имел права тратить впустую время. Выигрывал тот, кто лучше умел работать.

Я снял покрывало с кушетки, сложил его и положил на стол. Потом достал пишущую машинку, поставил на одеяло — теперь не будет слышно стука клавишей. Пододвинул дневники. Я сразу переводил и печатал на машинке. На всякий случай я заложил за валик три экземпляра.

Тетрадь

|

Тетрадь

Я стучал на машинке часа четыре. Без перерыва. Времени было в обрез. Могло случиться всякое, и я должен был быть готовым к неожиданностям. Каким? Этого я не мог предсказать, потому что не обладал даром предвидения.

Я попытался «собрать в кулак гены», которые достались в наследство от отца. Попытался спокойно, логично проанализировать события, отделить хлябь от тверди.

Как могут напасть на мой след? Дженни вызвала меня по настоянию отца, темного дельца, господина Фу. Но зачем? Зачем господину Фу было выводить на меня человека, у которого был опасный материал? Гангстеры могли пришить парня спокойно, без шума, в «семейной обстановке».

Второе. Им нужен был свидетель. Но почему именно я? Здесь не было логики. В подобном случае приглашают комиссара местной полиции, и если дело серьезное, то первого попавшегося сотрудника Интерпола, которых здесь хоть пруд пруди.

Третье. Мистификация — дело рук сумасбродной Дженни, дикая выходка после очередной попойки. От выпускницы Калифорнийского «инкубатора интеллекта» можно ожидать всякого. Я знал одного «модернизированного» юношу, который подделал подпись отца для того, чтобы ощутить остроту переживаний мошенника. Не находя применения своим «идеалам», подобные «образованные» молодые люди либо прячут страх в чудачествах, туманных рассуждениях о «справедливости» и «любви», «борьбе со всемирным злом», либо ищут забвения в алкоголе или в «путешествиях» по рецепту доктора Лири, новоявленного пророка секты «ЛСД-25».

Последнее время много пишут о проблемах молодежи, о хиппи. Но если копнуть лопатой раздумья породившую их почву, то с удивлением обнаружишь, что это дети обеспеченного и преуспевающего класса, ожиревшего от благополучия. По набережной Гамбурга, на пляжах Флориды и Сан-Франциско, на берегу Неаполитанского залива слоняются толпы нечесаных сынков и помятых от бесконечной любви дочерей благопристойных родителей. Чего только о них не писали! Что хиппи — своеобразный протест молодежи, вызов миру наживы, пассивное отрицание буржуазных идеалов, презрение к мещанскому благополучию... Чуть ли не прогрессивное движение, своего рода «маленькая неосознанная революция индивидуума».

Все это высосано из пальца, как и «свидетельства очевидцев приземления летающих тарелочек». Песчаные бури ветра сенсации.

Я знаю, как возникают подобные великие пустословия.

Шеф вызывает и говорит:

— Тираж падает. Нужно найти не «гвоздь», а «столб». Давай, давай, думай, может быть, какой-нибудь «заговор» придумаем. Номера на три... Потом опровержение дадим на последней странице.

— Шеф, — отвечаешь, — месяц назад мы уплатили штраф марокканскому шейху, еле откупились.

— Ты прав, — говорил задумчиво «благодетель», — надо бы какую-нибудь дискуссию организовать. Но чем их расшевелить? Космосом, глубинами океана, найденными сокровищами в джунглях Индии? Все это приелось. Нужно придумать... чтобы задеть каждого, напугать и обнадежить. Вчера была драка в Майами... Давай-ка набросимся на молодежь, на этих длинноволосых.

И ты набрасываешься.

Появляется статья социолога, полицейского инспектора, опечаленных родителей, номера пухнут от проклятий, заклинаний и призывов. И все эти статьи пишешь ты один, пока не придут первые письма читателей. Тогда ты засучиваешь рукава и потрошишь письма, как студент-медик трупы в прозекторской.

Но если бы спросили твое мнение... Я благодарен матери за то, что она познакомила меня с русской литературой. Она преклонялась перед русскими писателями и огромную долю своей любви и одержимости сумела передать мне. Любовь ее к России была всепоглощающей. Она неизменно соблюдала русские обычаи, отмечала русские праздники и настояла, чтобы меня крестили в русской церкви. В Шанхае был русский храм, но не столь богатый, как в «дальневосточном Париже» — Харбине. Я плохо знаю пышные православные богослужения, хотя в детских воспоминаниях что-то от увиденного осталось.

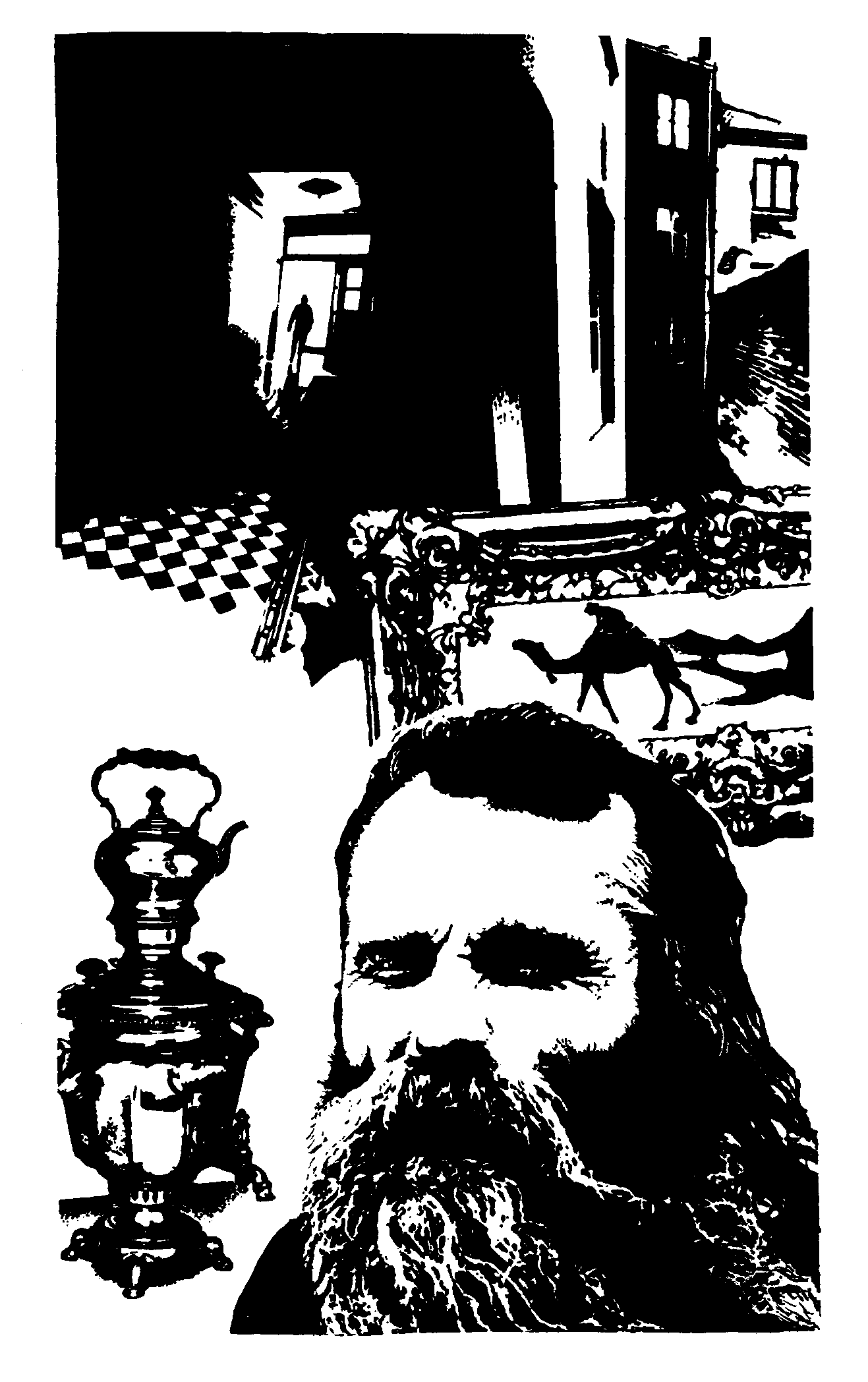

Мы приехали с матушкой в Харбин во время японской оккупации. Остановились у капитана 108-го пластунского полка Зарубина, в небольшом домике в Мяогоу[13]. Зарубин когда-то учился с моим дедом в Казанском юнкерском училище.

До этого я множество раз листал комплект «Нивы», оставшийся от покойного деда, — он умер от запоя в Тяньцзине — и Харбин до странности напомнил иллюстрации этого любопытного журнала. Бытует мнение, что в Маньчжурии обосновались лишь те, кого вышвырнула за свои пределы красная Россия. Это глубоко ошибочное мнение. Маньчжурия — край, освоенный русскими задолго до революции. До того здешняя тайга была во власти зверья, искателей женьшеня и банд хунхузов. Собственно Китай начинался лишь за Великой стеной, около Шанхая-гуаня, Порта на море. Харбин построили русские переселенцы; русские инженеры построили КВЖД, ЮКВЖД, лесопилки, кожевенные заводы и маслозаводы. Когда Советская власть вернула своим декретом бывшую китайскую дикую окраину Срединному государству, на северо-востоке осталось много простого люда — выходцев из глубины России, сочувствовавших преобразованиям в Совдепии, но поток разгромленных Красной Армией отступающих белогвардейцев воспрепятствовал их возвращению в Дальневосточную республику со столицей Владивосток. Но это история другая и непосредственного отношения к той, которую я рассказываю, не имеет.

Моления в харбинском храме на горе запали навечно в мою душу. Внутри много было золота: золотые врата, золотая риза у попов, иконы в золотых окладах. Как я уже говорил, приехали мы в гости на троицу. Малиновый звон колоколов, красивое гипнотическое звучание прекрасных голосов хора, потрескивание свечей, обилие народа.

Я впервые ходил по улицам, где звучала русская речь, где праздновали троицу, где в домах зеленели наломанные ветки березы, а за Сунгари у «Деда-винодела»[14] круглосуточно шел «толкай-толкай», то есть объедаловка. Цыгане пели «Очи черные», но не темпераментно, как негры, а вкрадчиво, так, что хотелось плакать и смеяться; высились горы блинов, проложенные, как любительский торт, малосольной семгой, черной икрой, бужениной и еще чем-то невероятно вкусным, сочным и редким для кухни моего отца, строгого пуританина; лилась рекой шанхайская водка «Жемчуг» и чуринский «Паровоз»... И вдруг застолица смолкла. В ресторанчик вошла группа русских офицеров-эмигрантов и среди них японский полковник. Ресторан моментально притих.

— Пошли! Пошли! — заторопилась матушка, быстро расплатилась, и мы поехали на джонке к Китайской набережной.

— Ты же обещала показать мне Россию, — запротестовал я.

— Я тебе покажу. Но это не Россия, это Маньчжоу-Го, — сказала матушка.

— А почему мы ушли?

— Пришли подлые люди, — объяснила она. — Они продали все, даже веру. Они хуже бездомных бешеных собак. Из-за них мы вынуждены скитаться на чужбине.

Обстановка в Харбине была весьма запутанная, и многие факты я осмыслил в зрелости. Самураи объявили китайцев людьми второго сорта. Ходили невероятные слухи о зверствах оккупантов: китайцев варили в котлах — это называлось «ездой на паровозе»; кололи штыками; как е угрей, сдирали с живых кожу... С русским населением японцы заигрывали, но безуспешно. В услужение к ним пошли лишь вконец опустившиеся отбросы эмиграции, пользовавшиеся всеобщим презрением.

Основная же масса русских бойкотировала «пассы» оккупантов. Рядом была Советская Россия, и ее сыновья — инженеры-путейцы с КВЖД, ЮКВЖД, рабочие дорог, кожевенных заводов, лесопилок, маслобоен, особенно молодежь, буквально ловили каждую весточку с Родины, радовались успехам социализма. О богатых скотоводах и кулаках-поселенцах я не говорю, это была маньчжурская вандея. Оккупанты мстили, провоцировали... Когда в Советской Армии ввели погоны, кемпейтай (японская контрразведка) пустила по городу слух, что приехала советская военная миссия. И действительно, в Новом городе появились «советские офицеры», но это, как выяснилось позднее, были переодетые провокаторы. Гимназисты специально убегали с уроков, чтоб увидеть «советских офицеров», пройти мимо них строевым шагом и отдать честь. Конечно, их взяли «на карандаш», и они исчезли в стенах японской разведки.

Когда в сорок первом году Германия напала на Советский Союз, Зарубин, по слухам, объявился в Шанхае. Он гостил несколько дней, ожидая приезда своих товарищей. Их набралось четыреста волонтеров, и они ушли через Сиань и Ланьчжоу на Сикан, Урумчи, в Синьцзян, к границе. Я когда-нибудь опишу этот марш четырехсот русских офицеров. Они шли сквозь голод, гибли от пуль и болезней в пути — до цели добрели единицы, — но шли: они шли просить советское командование дозволить им сражаться на фронте с немцами.

Мы, мальчишки международного сеттльмента, независимо от подданства играли в офицеров, идущих на смерть во имя искупления вины перед Родиной.

Русские... Во Франции, Италии, Голландии, Бельгии, по всей оккупированной фашистами Европе они первыми вступали в маки. Это история, от нее не отмахнешься.

И еще я вспоминаю. В 1942 году, когда фашистов окружили под Сталинградом, в харбинской церкви была устроена служба во славу русского оружия. Это факт. О нем, разумеется, узнали японские оккупационные власти, но служителей культа арестовать не посмели, ограничившись мелкой местью, какими-то административными мерами.

Еще помню, как в Шанхае матушка водила меня в советское учреждение на культурный вечер. Демонстрировался кинофильм «Чапаев». Когда каппелевцы шли в психическую атаку, зал рыдал. На экране была трагедия России. Анка расстреливала в упор многих из тех, кто сидел в зале. Что было самое страшное и безысходное — она стреляла по закону высшей справедливости: она, а не те, кто глотал слезы в зале, утверждала Россию!

Матушка! Она открыла для меня Тургенева, Гончарова, Толстого, Достоевского. Имена писателей, знакомые с детства.

Хиппи... Первым хиппи, мне кажется, был Илюша Обломов. Он так же целыми днями лежал на кушетке, как лежали хиппи на мостовых, мечтал о добродетели и всеобщей любви, не способный к активному злу и тем не менее приносящий пассивное зло. Мимикрия паразитизма. Протест? Нет! Суперлень. Вырождение. А чудачества... Они никогда не были признаком силы ума.

Дженни могла выкинуть какой-нибудь дикий номер. Но тут было одно «но» — она была не настолько глупа, чтобы поставить под удар благополучие отца, а значит, и собственное.

Оставалось четвертое — тетради попали именно в те руки, в которые и должны были попасть, то есть в мои. Тогда... Тогда все менялось. Тогда по моему следу уже бежали гончие.

Я пытался проанализировать факты более тщательно, но... проснулась свойственная мне бесшабашность. Вулкан необузданных поступков, магическим заклинанием которого была всеобъемлющая фраза: «Наплевать!»

С момента моего появления у Клер прошли сутки. Я не скажу, что очень хорошо умею печатать на машинке. В норме колледжа. Мне далеко до профессиональной секретарши, печатающей вслепую.

Дальше я действовал по наитию, точнее, по заданной профессиональной программе, запрограммированной оператором моей работы. Я, как сытый пес, начал искать укромный уголок, куда бы закопать про черный день мозговую кость.

Я убрал машинку, расправил покрывало и расстелил его на тахте. Сжег копирки, быстро разложил листы по экземплярам. Первый я спрятал в кипу чистой бумаги, выровнял кипу. Второй экземпляр спрятал в стол, третий я буду носить с собой. Самое трудное было спрятать тетради. Нужно было найти нейтральное место, которое было бы на виду и в то же время не привлекало бы внимание человека. Кто-то обязательно придет и будет искать эти тетради.

Я снял пиджак, полежал на кушетке, потом встал и позвонил служанке. Когда она вошла, я зевнул вполне натурально.

— Хозяйка вернулась? — спросил я.

— Будет в семь вечера, — ответила служанка на довольно правильном английском языке. Она стояла, потупив глаза, — воплощение покорности. Пожалуй, воплощение даже слишком большой покорности.

— Приготовьте мне кусок хорошо прожаренного бекона, — попросил я.

— Да, сэр, — ответила она несколько старомодно. Видно, до Клер она уже служила в каком-нибудь респектабельном доме, где ее отлично вышколили.

— Так... А где у вас?.. Ага, нашел, — сказал я, встал и взял лист бумаги.

Я сел к столу и достал ручку. И тут я увидел, что пепельница заполнена до краев окурками. Пожалуй, слишком много для человека, спавшего всю ночь. Я поспешно прикрыл пепельницу бумагой. Зачем я это сделал? Сработал инстинкт. Это было так же естественно, как прятать полученный материал, деньги или интимные фотографии.

— Я попрошу тебя отнести на почту несколько телеграмм, — сказал я.

Я быстро составил несколько телеграмм Бобу. Трудно было предугадать, где его носило в данный момент. Внизу каждой телеграммы я поставил буквы «СВ», что на нашем шифре означало «срочно выручай».

— Вот. — Я протянул служанке телеграммы. — Манила, Бангкок и так далее. Возьми деньги.

— Слушаюсь, сэр, — сказала она, улыбаясь характерной улыбкой, за которой могло скрываться все, что угодно, — от ненависти до самоотречения. Мне не понравилась улыбка — нечего передо мной разыгрывать беззащитную лань. Жеманная беззащитность в женщине возбуждает у мужчины определенный интерес и еще более определенное желание. Мне было не до изощренного восточного кокетства.

— Иди! — приказал я.

Она ушла. Я видел сквозь жалюзи, как она вышла на улицу. Она успела переодеться. Изумительно! Как актер-трансформатор! На ней была короткая черная юбка и голубенький свитерок. Юбка плотно облегала ее бедра, и казалось, вот-вот лопнет. Конечно, специально так сшита.

Я взял тетради и спустился вниз. Тетради нужно было спрятать в нейтральном месте: так уж построена логика поиска. Тот, кто ищет, вначале обязательно осматривает те места, куда бы он спрятал сам. Женщины обыкновенно прячут в белье. Они почему-то думают, что это самое надежное место, потому что мужчине будет неловко ворошить интимные предметы женского туалета, но они забывают о том, что ищут ведь не доказательства их добропорядочности.

Мужчины ценные бумаги замыкают в сейф. А если бумаги секретные, то в секретный сейф, вмонтированный в стену за картинами, за книгами, в камине или за портьерой. Более изощренные имеют тайники в секретерах, стеллажах, в радиокомбайнах или лепных украшениях.

Прятать нужно алогично — туда, куда бы ты сам ни за что не спрятал.

Я прошелся по холлу. Здесь было голо — японский стиль. Здесь каждый предмет на виду, глаз не на чем остановить. Правда, стеллаж с книгами привлекал внимание — значит, обязательно будут рыться в книгах.

Я прошел в широкий коридор. У входа стояла вешалка, массивный стол, зеркало на стене, под ним тяжелый ящик для обуви. Лежали щетки, ложечки, стояли тщательно вычищенные «русские» сапожки Клер. Это место более удачное — здесь не задерживаются, даже если пришли в гости по приглашению хозяйки.

Я отодвинул ящик для обуви, разложил тетради на полу, потом поставил ящик на место. У самого порога.

«Нужно быть Шерлоком Холмсом или явным идиотом, чтобы искать здесь, — подумал я. — Будем надеяться, что сюда не придет ни тот, ни другой. А я всегда смогу взять тетради незаметно, даже в случае бегства».

Текст из тетради

Тетрадь

Служанка вернулась через полчаса. Двери ее комнаты на первом этаже, по всей вероятности, имели самостоятельный выход во двор, потому что она неожиданно появилась в холле. Опять в черном халате со стеклянной брошкой у воротничка. Раньше я не задумывался, сколько ходов и выходов в доме Клер. Напрасно! «Знал бы, где упасть, соломки подостлал» — так говорила моя матушка, а отец в подобных случаях произносил: «Знал бы, где будешь тонуть, глубину заранее измерил».

На улице зажглись огни. В комнате стоял полумрак, то есть наступило то время, когда углы становятся круглыми, а кошки серыми. Я развалился в низком кресле и курил. И все время чувствовал, что служанка где-то рядом. Она бесшумно возникала и уплывала в полумрак. Робкая, покорная... Нигде не бывают женщины такими вкрадчивыми, как на Востоке. Меня удивляло и другое: неужели я возбудил у нее интерес?

Я вспомнил почему-то, как когда-то оказался на Мартинике в Вест-Индии во время карнавала, этого трехдневного безумия. За окнами отеля бушевало веселье. О том, чтобы заняться каким-нибудь делом, не могло быть и речи. Не работали такси, телефон, аэропорт был закрыт. Там-то я и познакомился с Бобом. Он только начинал работать на радио и записывал первую передачу о карнавале. Еще до рассвета нас будили уличные оркестры, толпы чертей и ведьм, ряженых: выбеленных мелом негров и вымазанных сажей европейцев в самых диких костюмах. По площади Плас де ла Саван шли бесконечные пляшущие, орущие, смеющиеся толпы. Боб боялся выйти из отеля. Вначале я не понял причину его боязни. «Загнанный в пятый угол», он поведал мне историю женитьбы Наполеона Бонапарта. Оказывается, он взял себе в жены уроженку Мартиники, дочку плантатора Марию Жозеф Роз Таше де ля Пажери, которая во Франции догадалась упростить свое имя до Жозефины.

— Я всю жизнь мечтал попасть на остров любви, — философствовал Боб, — но, оказывается, морально я не подготовлен к вакханалиям. Обратите внимание, Артур, на манеру женщин завязывать яркий полосатый головной платок. А знаете, что означает, когда торчит над головой один хвостик, два хвостика или три?

Я, разумеется, не знал, и Боб разъяснил:

— Если один кончик этого «матраса» торчит, как ухо у кролика, значит, за девушкой ударяй напропалую, она ищет знакомства. Если два — отстань, у нее есть друг сердца, и она не заинтересована в мимолетных утехах. А если три — берегись! Она сгорает от жажды любви. И не советую играть с огнем на острове, где люди пылки, как вулканы. Это довольно рискованно.

Я рассмеялся, но через четверть часа был наказан за свое легкомыслие.

Подвыпившая компания в масках ворвалась в бар, и я оказался в плену у трех очаровательных смуглых женщин, две из них были еще совсем девчонками. Одна девчонка села мне на колени и сказала ласково: «Подари мне ребенка».

— И мне! И мне! — сказали еще две.

Вначале я подумал: в своем ли уме девицы? Потом решил, что это шутка. Но... все оказалось значительно серьезней. И я ретировался в номер.

Позднее Боб объяснил, что подобные предложения рождены тамошними социальными условиями — светлокожему ребенку будет легче подняться по социальной лестнице, получить хорошо оплачиваемую работу, и он сможет обеспечить старость матери. Так что девушка, выпрашивающая себе «белого бэби», довольно практична плюс поправка на темперамент и на то, что жажда материнства у негритянок невероятно велика. Они очень нежные и заботливые матери.

На Востоке все иначе. Здесь женщина, если сгорает от любви, никогда не посмотрит тебе в глаза. Она будет вроде бы таять и постепенно, как в костре с сырыми дровами, зажжет в твоем сердце щепочку, затем еще одну, а там уже запылают смолистые сучья и будет полыхать огонь, сжирая все, испепеляя даже, казалось бы, негорючие стволы лесных великанов.

Я знал игру, которую затеяла со мной служанка.

|

В каждом мужчине, как мне думается, сидит вожак стаи. Каждый мужчина стремится стать вождем племени, но не всем удается, так как свободных вакансий нет. Побеждает лишь один, ну а остальные... Остальные должны прятать в себе собственное «я», подчинять собственного «вожака» более сильному, но чувство неудовлетворенности остается. И это вполне естественно. Древние греки называли это чувство честолюбием и признавали за каждым гражданином право на стремление стать первым. Они называли честолюбие «животворным соком государства». Золотое детство человечества! Теперь мужчину подмяли город, темп, миллионы сложных, запутанных отношений между себе подобными. Вот почему мужчины подсознательно сужают размеры ринга, на котором в честном бою, пусть примитивном и абстрактном, они смогут увидеть своего «противника», помериться с ним силой и победить.

Молодые ищут самоутверждения в выпивках, драках, браваде, более целеустремленные — в спорте или науке. Но наука не приносит полного удовлетворения. В науке всегда будет кто-то, кто знает больше тебя... А вожаку требуется конкретная, пусть даже игрушечная, стая. И плодятся, как капустные мушки, коллекционеры, любители цветов, зверей, покровители кошек, голубей, рукодельники, склеивающие скрипку размером в мизинец или паровоз с муху. И на это тратятся годы. Зачем? Чтобы заявить на весь мир: «Я сделал такое, что никто еще до меня не сделал. Я первый!» И катят перед собой бочки через континенты, танцуют без отдыха несколько суток, играют до полного изнеможения на пианино или пекут пирог размером с хижину. Зачем?

На Востоке женщины знают слабости мужчин... Восточная женщина лишь с виду кажется покорной. Это чтобы не спугнуть добычу, не дать повода для настороженности, чтобы мужчина расслабился, доверился...

Покорность восточной женщины... Это самые своенравные, самые коварные, умные и ленивые женщины на свете.

Самым отточенным оружием у них является то, что они возбуждают в мужчинах чувство самоутверждения. Это и есть тот нектар, на который летят даже владыки, потому что и владыкам требуется не абстрактное подтверждение их владычества, а конкретное, осязаемое, которое можно самому обнять или обидеть.

Служанка выплыла из полумрака.

Она с настойчивостью паука плела паутину. Зачем? Что-то ее привлекало во мне или заинтересовало — это факт.

Быстрее бы приходила Клер! Если говорить откровенно, я по ней действительно соскучился. Я давно мечтал о таком вечере, когда мы посидим вдвоем и поговорим обо всем, а значит, ни о чем.

Ожидая возвращения Клер, я не подозревал, в какую игру влез: у меня вообще не было ни одного шанса на выигрыш. Я, по сути дела, был уже трупом, правда, пока еще теплым.

Имя, которое я прочел в дневнике Пройдохи, на полуострове Аомынь, в Макао, звучало погребальным звоном.

Мадам Вонг... Сорокалетняя вдова бывшего чиновника чанкайшистского правительства Вонг Кунг-кита, некоронованного пирата на реке Янцзы. Высокая правительственная должность Кунг-кита не препятствовала его пиратской деятельности, скорее, наоборот, способствовала — Чан Кай-ши опирался на темные силы Шанхая, Гонконга, Тяньцзиня, и то, что в состав его правительства входил пират, было вполне закономерно, потому что компрадоры были, по сути дела, рыцарями с большой дороги, сколотившими состояния на весьма темных аферах — торговле детьми, женщинами, наркотиками и так далее... Любой мафиозо с Сицилии выглядел бы по сравнению с ними мелким воришкой.

Да и сам Чан Кай-ши был известен своими широкими связями с преступным миром, что долгое время пугало даже американцев, умеющих извлекать с помоек любой страны самые гнилые отбросы. Достопочтенный генерал Стилуэлл, во вторую мировую войну занимавший пост главнокомандующего союзными войсками на китайско-бирманско-индийском театре военных действий, занимавший одновременно и пост начальника штаба Чана, без конца утверждал, что его подопечный пришел к власти именно благодаря содействию тайной полиции гангстеров. Чунцинский диктатор действовал по принципу «государство служит интересам того, кто им управляет». Парадоксально, но в 71-м году, после падения Линь Бяо, те же американцы дали подобную характеристику и Мао Цзэ-дуну: «Сегодня он (Мао) может пытаться привлечь на свою сторону одну группировку, чтобы расправиться с другой, а завтра он может натравить вторую группировку на первую. Сегодня он может произносить сладкие речи, а завтра — отправить вас на смерть по сфабрикованным обвинениям».

Но вернемся к нашим баранам, к семейству Кунг-кита и его друзьям.

Помню, когда я учился в колледже, построенном американцами в Шанхае отнюдь не в благотворительных целях для детей «большеносых», ужасом наяву было одно лишь упоминание о «Братстве нищих» — тайной гангстерской организации, с которой имел тесную связь господин Кунг-кит. То, что господин Кунг-кит (так его имя звучало на гонконгском диалекте, на севере его фамильные иероглифы, безусловно, читались иначе) был связан с «Братством нищих», не вызывало сомнения, иначе его люди не смогли бы не то что ограбить какую-либо джонку на Великой реке, они бы носа не сунули дальше чайной в порту и вместо риса ели бы гнилой гаолян. «Братство нищих» было всесильным и всевидящим. Оно могло похитить любого человека на побережье и даже в глубине континента. На моей памяти было похищение дочки бельгийского консула, жены голландского банкира. «Нищие» похитили даже жену самого Чан Кай-ши во время ее увеселительной прогулки по Янцзы. Это был скандальный случай... Престарелому генералиссимусу пришлось раскошелиться, чтобы выкупить свою любимую женушку. К многочисленным анекдотам о мадам Чан прибавился еще один — дескать, бандиты, напуганные ее неукротимым сексом, сами приплатили изрядную сумму, чтобы старик забрал жену, своего рода переосмысленный рассказ О'Генри «Вождь краснокожих». Хотя никто бы не удивился, если бы вымысел оказался былью.

Итак, что я знал о мадам Вонг?

До замужества она называлась красавицей Шан, танцевала в каком-то третьеразрядном кабачке Гонконга. Китаю везет на бездарных артисток. Итак... Ее муж имел связь с «Братством нищих»... «Братья» скупали, а то и просто похищали детей со всего Китая, уродовали им ручки и ножки, растравляли незаживающие язвы, учили «искусству» выпрашивать подаяние.

«Нищие» владели самыми мрачными и грязными притонами Шанхая и других городов.

Господин Кунг-кит был тесно связан с японской, потом американской разведками... Помимо контрабанды занимался шантажом, за ним числилось несколько политических убийств. Из правительства Чан Кай-ши ему все же пришлось уйти. Но к этому времени он уже имел капитал и открыл «дело» в Южно-Китайском море. Его банда наводила ужас на побережье.

Погиб Вонг в 1946 году при весьма странных обстоятельствах. Пиратам было сообщено, что в Гонконг идут под парусами три джонки, нагруженные контрабандой — опиумом, часами, текстилем, золотом и швейными машинками. Когда корабли пиратов напали на джонки, их встретил кинжальный огонь пулеметов: на борту джонок оказались солдаты, а сами джонки — приманкой. Кто-то навел Кунг-кита на приманку. В течение двадцати минут с рыцарями удачи было покончено. Сам Кунг-кит спасся чудом — успел нырнуть в ночь на маленькой моторке. Он бросил своих ребят на произвол судьбы, предоставив им безграничную свободу умирать за его кошелек.

И вновь не повезло бывшему чанкайшистскому чиновнику — на берегу его схватили и передали португальским властям Макао, которые давно хотели более близко познакомиться с господином Вонгом.

Будущее вырисовывалось для господина Вонга тюремной камерой. И тут кто-то с воли предложил ему побег. Звериная осторожность пирата, притупленная отсутствием солнца и плохим питанием в португальской уголовной тюрьме, подвела хозяина — он согласился на побег. Для аналитических раздумий, видно, требуется более комфортабельная обстановка... Побег состоялся. Со стрельбой, с погоней и прочими атрибутами, столь необходимыми для подобного рода спектаклей, с той лишь разницей, что часть пуль, выпущенных в воздух тюремщиками, застряла в теле господина Вонг Кунг-кита и причинила последнему много неприятностей. Господин пират от огорчения забился в сточную канаву, полную до краев отбросами, экскрементами, и умер там, разуверившись в честности и гуманности человечества.

После печального факта — не каждый день замужней женщине приходится становиться вдовой — бывшая танцовщица красавица Шан растерялась, у нее, как говорится, опустились руки. И в силу этих объективных причин, когда к ней в дом ворвались двое наглых пьяных мужчин — компаньоны покойного мужа — и начали стряхивать пепел сигарет в курильницы, где еще тлели благовонные палочки, ее нервы окончательно сдали, и она пристрелила наглых господ в упор, чтобы они никогда не смели врываться в дома, где еще ходят в трауре.

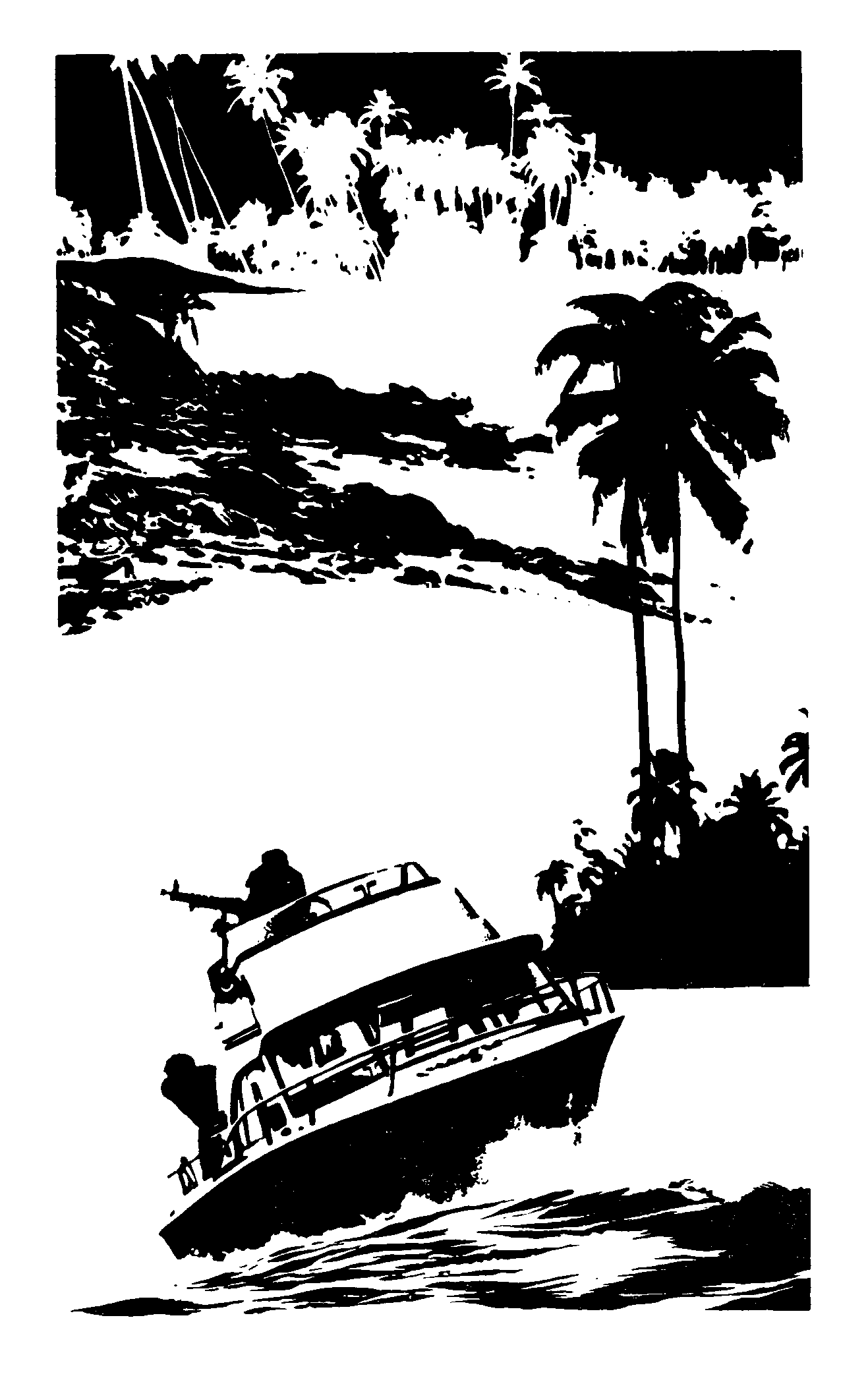

Правда, позднее тоже встречались нахалы, готовые воспользоваться беззащитностью вдовы. Поэтому ей приходилось не расставаться с двумя пистолетами ни днем, ни тем более ночью. Постепенно все образовалось. Грубияны, которые не хотели подружиться с ней, куда-то исчезли... И мадам Вонг зажила спокойной жизнью. Если ей некого было грабить, она выходила в море, с джонок опускали «кошки», вылавливая телеграфный кабель, который некоторые государства зачем-то протянули по морскому дну между портами и континентами. Люди вдовы скручивали кабель и затем продавали как лом. Она не чуралась торговли, памятуя, что торговля сближает людей с различными убеждениями. Ее флот составлял около ста пятидесяти джонок, новейших торпедных катеров и канонерок. Через знакомого она даже хотела купить в Европе подводную лодку, чтобы «изучить» красочный подводный мир Южно-Китайского моря. Но то ли знакомый запросил слишком много комиссионных, то ли правительства некоторых стран, как говорится, вставили палки в колеса бедной вдове, но покупку временно пришлось отложить...

Торговала мадам Вонг несколько экстравагантно, но действенно. Ее доверенное лицо письменно или по телефону связывалось с капитаном какого-нибудь английского сухогруза. Вначале капитана спрашивали о погоде, о семье, о здоровье... И когда капитан, взволнованный заботой о своем здоровье, бледнел и начинал заикаться, его успокаивали и говорили, что с ним ничего не случится, с его экипажем и с судном тоже, если он подарит вдове некоторую сумму... Например, в 51-м году британскому пароходству было предложено уплатить вдове 20 тысяч гонконгских долларов. Пароходство «с радостью» отдало эти деньги. Мадам Вонг стала для пароходства своего рода покровительницей моря, вроде вдовы бога глубин Посейдона, которому, как известно, издревле приносили в дар жертву. Его любили мореходы, и он любил их. Ну а если гневался... морякам приходилось плохо.

Мадам вела себя как богиня, она требовала знаков внимания, и, если к ее ногам не клали даров, она сердилась.

Пароходная компания «Куангси» отказалась дарить вдове каждый год по 150 тысяч долларов. И это имело для компании печальные последствия — на ее кораблях начали взрываться мины замедленного действия, а те корабли, которые находили опасную начинку еще в порту и все же осмеливались выходить в море, бесследно исчезали вместе с экипажем и грузом.

Тайна исчезновения кораблей приоткрылась в марте 1951 года, когда в море выловили полумертвого человека, вцепившегося в доску от ящика. Спасенным оказался матрос — на этот раз с португальского фрахта «Опорто». Моряк рассказал, что в море их атаковали торпедные катера. «Опорто» взяли на абордаж. Пираты согнали команду из двадцати двух человек на полубак и расстреляли из автоматов. Матросу повезло — его лишь ранило, и он упал за борт и только чудом не стал добычей акул, которые, как пираты, кружили вокруг несчастного судна.

Конечно, я мог иронизировать по адресу мадам Вонг сколько заблагорассудится, но ирония не всегда является признаком силы духа, куда труднее было найти правильный выход из безвыходного положения.

Конечно, мне немыслимо трудно было соперничать с преступной организацией, имеющей оборотный капитал в несколько десятков миллионов долларов. Мой капитал составлял пятьсот гонконгских долларов, из которых добрая половина была чужой. Из всех технических средств, которые я имел, — пишущая портативная машинка.

Правда, у меня была и перспектива — португальская полиция обещала десять тысяч фунтов за фотографию мадам.

В мае 1963 года один из членов банды мадам Вонг предложил японской полиции информацию о своей госпоже. Переговоры велись тайно, без свидетелей, и, казалось, японцам удалось выйти на прямой след. Отступник прибыл в пункт, где была назначена встреча. К сожалению, дать какую-либо информацию о своей госпоже раскаявшийся пират не мог — у него были отрублены руки и вырезан язык.

О чем говорил этот факт?

Первое — кто-то оберегал мадам.

Второе — тайная полиция вдовы работала оперативнее японской полиции.

Третье — мадам не доверяла никому, даже самым приближенным. Мадам руководствовалась старым правилом пиратов: «Мертвые не кусаются».

Так что молодого вьетнамца убили не зря. В момент нашей встречи агенты мадам Вонг не знали моего имени, теперь мое имя, конечно, им известно. Им достаточно было сфотографировать меня, что они, безусловно, и сделали, а потом проверили по картотеке, что за гусь встретился с Пройдохой Ке...

Я закурил... И машинально начал раскладывать пасьянс «Мария-Антуанетта». Этот пасьянс сходился очень редко, но иногда все-таки сходился.

Итак, что могло значиться в моем досье? Какими фактами обладали агенты вдовы?

Пройдоха Ке был на острове где-то в районе моря Банда или Молуккского моря... Что-то мне подсказывало, что это был тот остров, на котором когда-то побывал я, тогда остров нужно искать несколько северо-восточнее острова Апи, ближе к Парасельским островам. В случае необходимости я смог бы найти его на подробной морской карте. И если догадка правильна, то я вышел на пиратскую базу.

Подобные базы у пиратов были во время корейской войны. Молодчики мадам совсем обнаглели и беззастенчиво грабили корабли, зафрахтованные даже вооруженными силами США. В ее руки попали огромные партии новейшего вооружения, обмундирования, бесчисленное количество ящиков с галетами, мясными консервами и медикаментами, тысячи мешков муки и риса... Против флотилии мадам были брошены корабли 7-го американского флота, которым, как щитом, Штаты прикрывали Тайвань от коммунистов с континента. Не бездействовала и английская эскадра. Я уже не говорю о военных кораблях Голландии и Португалии. Но пираты были неуловимы. И дело не в том, что у них было отлично налажено оповещение; мадам Вонг имела хорошо продуманную сеть тайных убежищ, хорошо замаскированных не только с воды, но и с воздуха. Ни один разведывательный самолет не смог обнаружить пристанище пиратов.

Теперь я знал, как строились эти базы. Пираты вербовали в странах Юго-Восточной Азии людей с темным прошлым, привозили на объект и, когда строительство заканчивалось, рабочих уничтожали. Работами руководил немец. По всей видимости, бывший эсэсовец, поднаторевший на строительстве лагерей смерти и подземных заводов.

Конечно, наш разговор они подслушали. Тут ничего не было сверхъестественного — электронная аппаратура у гангстеров была новее, чем у полицейских. Последним требовалось время, чтобы спланировать заявки, выбить у правительства средства. Гангстерам же для приобретения подобной аппаратуры не требовалось запросов в палате общин, они платили звонкую монету без бюрократических проволочек. И хотя ничего крамольного они в нашем разговоре не услышали, агенты мадам были не настолько наивны, чтобы предположить, что Пройдоха Ке, рискуя жизнью, пошел на встречу со мной лишь ради того, чтобы спросить, какого числа начнется новолуние. Ке шел ва-банк, и, значит, у него были для этого основания.

Если они припомнят, как я нагнулся за зажигалкой, им станет ясно, что, кроме зажигалки, я сделал еще что-то...

Значит...

Вывод, к которому я пришел, был весьма неутешительным.

Как говорят психологи, существует несколько видов страха, если страх, конечно, брать в чистом виде, без всяких психологических примесей; даже примитивный алкоголизм вносит в общую картину инстинкта самосохранения очень густую сетку помех, так фольга забивает всплесками экран локатора.

Стеническая форма страха... Существует такая. Я бы хотел, чтобы моя психика была настроена на ее волну, тогда бы в минуту опасности мозг работал ясно, а я бы испытывал боевое возбуждение, как петух перед поединком с соперником по курятнику. Но, увы, хотя некоторая доля авантюризма во мне и была, я не испытывал радостного вдохновения в минуты опасности. При ощущении опасности я вел себя как шестьдесят процентов нормальных людей, то есть просто боялся. И требовалось невероятное усилие, чтобы держать себя в руках. Подобное состояние называется нормостенической формой страха в отличие от астенической, при которой человек вообще впадает в панику, ничего не соображает.

По описанию Пройдохи я четко представлял, как разворачивались события на далеком острове, точно сам принимал в них участие...

Уменье ожидать — наука трудная и сложная, и не каждому она дается. Русский полководец Суворов в основу своих побед положил стремительность и натиск, древние китайские полководцы побеждали терпением — победу одерживал тот, кто лучше умел выжидать. Для экспансивных европейцев подобная выдержка непонятна. Восток есть Восток. Я знал случай, который произошел в двадцатых годах. В суматошном Шанхае была красильная мастерская, где красились ткани по особому рецепту. Краски получались сочными, они не боялись солнца и времени. Секретом окраски владели хозяева мастерской, секрет передавался из поколения в поколение и никому постороннему не доверялся. В мастерскую приняли на работу глухонемого мальчика. Он был послушным и безропотным. Несколько лет он работал подручным, и хозяева доверяли ему, — глухонемой не мог никому рассказать секрета красителей. И каково было удивление мастера, когда мальчик заговорил и открыл свою мастерскую. Восемь лет притворялся глухонемым, чтобы выведать тайну... В Европе подобное немыслимо.

|

Отрывки из дневника Пройдохи Ке

Я отлично понимал, что, выражаясь на портовом сленге, нужно немедленно рубить канаты и бежать куда глаза глядят без остановки, если хочу оказаться в безопасности.

Требовалось что-то предпринять. Что именно?

Если б я попытался сесть на морской трамвай, снующий между португальской и английской колониями, я бы немедленно угодил на мушку гангстерам — в море могло случиться все, что угодно, и, как говорится, концы в воду. Нет, я был не настолько наивным, чтобы с самодовольным видом невозмутимо проследовать через турникет мимо таможенного чиновника, и дело не в том, что таможенный досмотр здесь пустая формальность, — британский паспорт перестал быть надежным щитом, и Корабль Мести ее Величества не примчался бы на всех парусах воздать должное неблагородным туземцам за рагу из подданного королевы Великобритании. Времена были не те, и туземцы стали иными. Хорошо это или плохо? Великобритания, тем более фашистская Португалия, заискивают перед Китаем, судорожно цепляются, как утопающие, за последние колонии, которые, кстати, нужны маоистам не менее, если не более, чем «проклятым империалистам».

Тот же Гонконг — неиссякаемый источник иностранной валюты для «Бэнк оф Чайна».

Я отлично помнил обстановку на острове Виктория во время первой «культурной революции», когда мои соотечественники всерьез готовились к поспешной эвакуации, стоило только появиться на улицах «красным охранникам» и «смутьянам». Хунвэйбины и цзяофани поначалу всерьез приняли лозунги, выкрикиваемые озверевшей толпой на Центральном стадионе северной столицы во время расправы над «сторонниками» ревизионистского и капиталистического пути развития. Из Гугуна, дворца императоров на площади Тяньаньмынь, последовал окрик: «Не шалить!» — и колониальная полиция, оправившаяся от шока, моментально начала хватать хунвэйбинов и цзяофаней, сажать их в каталажки, высылать на материк.

То было в колонии... В Пекине произошло иное. Подстрекаемые Кан Шэном, Цзян Цинь, Яо Вэнь-юанем, толпы разъяренных юношей и девушек блокировали посольства иностранных государств. Когда-то, в старые времена, под страхом смерти китайцам запрещалось входить на посольскую улицу. Теперь таковой не было... Опьяненные кровью забитых насмерть собственных учителей и своих товарищей, уверенные в безнаказанности, юнцы сожгли британскую миссию[17]. Хунвэйбины сорвали одежды с жен британских дипломатов, надругались над женщинами, и все это фотографировали, снимали на кинопленку с инквизиторским сладострастием. Женщин гнали голыми под улюлюканье толпы вдоль улицы. Они метнулись к албанскому посольству, но их не пустили в двери, спаслись несчастные в посольстве Болгарии.

И Лондон сделал вид, что ничего не произошло. К пожарищу по утрам по-прежнему приезжал на велосипеде почтальон и клал газеты и письма туда, где должен был быть почтовый ящик... Так что я не питал иллюзий.

Жизнь рядового журналиста не та монета, которой расплачиваются за большую политику. Если бы из Пекина на мое имя пришла «охранная грамота»... тогда бы... А пока я вынужден был сам искать пути отступления. Боб где-то запропастился. Я второй вечер коротал с Клер.

Мы в темноте сидели рядом на низком диванчике, курили и как поэты любовались лунной дорожкой. Я чувствовал ее локоть. Теплый и... По правде говоря, я был совсем не равнодушен к ней. Это я понял. Просто время и разлука притупили чувства. Я сказал полушутя, полусерьезно:

— А что, если нам плюнуть на все и окрутиться, как говорила моя матушка? Ты бы согласилась стать моей женой?

Локоть дрогнул...

— Мы с тобой разного вероисповедания, — отозвалась Клер, огонек на кончике сигареты вспыхнул, осветил ее губы.

— Обвенчаемся в православной церкви, — продолжил я, не придавая значения сказанному. — Русские попы более терпимы к подобным тонкостям, чем ваши, католические.

— А ваша церковь разрешает разводы?

Мы опять замолчали. Мои мысли снова и снова невольно возвращались к тетради.

Я как наяву видел то, что происходило.

Мой пересказ последующих злоключений Пройдохи

Стоп! Вот та точка, в которой перекрестились две параллельные. Вообще-то у меня существует теория, что если встретятся два совершенно незнакомых человека и разговорятся, то обязательно найдут третьего — общего знакомого. К сожалению, господин Фу был далеко не той личностью, знакомством с которой я мог бы гордиться.

Мои размышления прервало неожиданное появление служанки. Она выплыла из сумерек бесшумно и плавно и замерла на пороге.

— Что тебе? — приподнялась Клер. — Я не звала.

— Госпожа, — сказала служанка, — к вашему гостю пожаловал человек. Вот его визитная карточка.

— К кому пришел человек? — не поняла Клер.

— К сэру Артуру Кингу.

— Давай сюда карточку, — сказал я.

Служанка подошла и протянула на маленьком подносике карточку, сделанную из рисовой соломки, — это более оригинальные карточки, чем из плотной бумаги.

Я прочел фамилию неожиданного визитера и почувствовал, как у меня вспотели ладони.

— Кто пожаловал? — спросила Клер.

Я помолчал, потом сказал:

— Пришел хозяин лавки господин Фу. Легок на помине! Какая-то мистика! Прямо по шекспировскому «Генриху IV»: «Я духов вызывать из тьмы умею». — «И я, как, впрочем, всякий человек. Все дело в том лишь, явятся ли духи». Духи явились!

— Это твой приятель? — Клер встала.

— Как сказать... — Я тоже поднялся с диванчика и притушил в пепельнице сигарету. — Скорее наоборот. Сложность заключается в том, каким образом он узнал, что я нахожусь у тебя? Остальное мелочи.

— Это ты выясняй сам, — сказала Клер. Она включила свет и вышла.