"Лечу за мечтой" - читать интересную книгу автора (Шелест Игорь Иванович)

Часть четвертая. Пики эмоций

На одном из банкетов, устроенном в 1926 году французским национальным аэроклубом, Леонид Григорьевич Минов, исполнявший в те годы функции авиационного атташе при полпредстве СССР в Париже, оказался за одним столом с французским летчиком де Мармье.

Когда уже было поднято немало бокалов и установилось то веселое и шумное оживление, которое в таких случаях постепенно возникает, де Мармье, улыбаясь сказал Минову:

— А вы знаете, мосье Минов, я воевал в 1920 году в Польше на истребителе против большевиков.

— На чем вы воевали, мосье де Мармье?

— На «Спаде-седьмом» с мотором «испано»… Чудный был мотор, да что там говорить, вообще отличнейший был истребитель!

— Да, я знаю, — согласился Минов. — А на каком участке фронта вы дрались с большевиками?

— Где-то за Варшавой, поближе к Белостоку… Но дрался я совершенно несерьезно. Нам хорошо платили, и это было удобно… Вполне удобно, а злобы в сердце я не имел и только пугал ваших.

Минов с любопытством посмотрел на собеседника.

— Посудите сами, — продолжал де Мармье после паузы, словно оправдываясь. — Ну как тут драться? Однажды ваш «Фарман-30» с красными звездами на крыльях встретился мне в воздухе: он сбрасывал листовки. Я подошел к нему сбоку и стал рассматривать лица летчиков. В это время летчик-наблюдатель, привстав в кабине, взялся за пулемет и, вижу, целится в меня. Я чуть сманеврировал — пулеметная очередь прошла мимо. Черт возьми, вижу, он вот-вот снова начнет стрелять!.. Тут я разозлился, юркнул вниз, а затем зашел к ним в хвост. Сзади через свой мотор они стрелять в меня не могли, и я тщательно прицелился именно в мотор.

Они обернулись на меня — и пилот и летчик-наблюдатель — и тут же стали пикировать к земле, желая удрать. Я погнался за ними и хотел было уже стрелять, но передумал.

Когда де Мармье рассказал это, Минов от изумления даже приоткрыл рот, меняясь в лице. Де Мармье заметил:

— Что с вами, мосье?

— Скажите, над каким пунктом это было?

— Я говорю, немного западнее Белостока…

— Это было летом двадцатого года, — сказал Минов, — и я знаю того летчика, в которого вы передумали стрелять: его звали Яном Рейнштромом… А летнаб, который осмелился стрелять в вас, был я.

На сей раз изменился в лице де Мармье.

— Поразительно! — прошептал он.

— Мы действительно пикировали, нам ничего не оставалось делать, — разогнали свою старенькую «тридцатку» так, что чуть не остались без крыльев… Думали, что нам удалось уйти, но уже над землей увидели снова сбоку «спад». И тут, когда нам казалось: теперь крышка! — летчик вдруг на удивление помахал кулаком и развернулся на запад.

— Браво! Это точно так было! — де Мармье встал: — Прошу внимания! Мосье, мадам!

И когда зал притих, де Мармье сказал:

— Насколько мы не придаем пословице "мир тесен" нужного значения, и как на самом деле, оказывается, он тесен!..

Вот здесь, за этим столом, сейчас встретились два летчика из разных стран и установили, что уже встречались шесть лет назад, где бы вы думали?.. Нет, это угадать невозможно. Но в том, что встреча имела место, нет ни малейшего сомнения!.. И встреча была в воздушном бою!.. Да, да, в воздушном бою, в честном поединке в 1920 году, на французских самолетах — «Фармане-30» и «Спаде-VII»… Но судьбе не было угодно, чтобы дуэль закончилась кровопролитием. И вот за столом вы видите этихд в у хлетчиков… Мосье Минов, прошу вас…

Минов встал.

Зал взорвался рукоплесканиями. И де Мармье с нескрываемым удовольствием рассказал все, что произошло тогда в воздухе под Белостоком. Изобразил в лицах и Минова, целящегося в его самолет, и свой испуг, когда тот дал очередь, и отчаяние пикирующих к земле летчиков, их изумленные лица, когда он, де Мармье, будто бы отставший, вновь оказался рядом, но, осененный каким-то внутренним порывом, не стал стрелять.

Рассказ де Мармье доставил публике в тот вечер огромное удовольствие.

Вернувшись через два года на Родину, Леонид Григорьевич как-то рассказал об этих удивительных встречах с де Мармье — в воздушном бою и за столом в Париже — среди работников советского искусства.

Вполне возможно, что эпизод встречи Минова с да Мармье натолкнул сценариста А. Филимонова на мысль создать в 1931 году сценарий фильма «Крылья».

Не имею основания это утверждать, но общность идеи здесь весьма заметна.

Фильм «Крылья», к сожалению, не сохранился, a поскольку с ним связан дальнейший мой рассказ, позволю себе в нескольких фразах изложить сюжет.

На международный конкурс в Тегеран слетелись самолеты разных стран. В соревнованиях на лучший самолет-разведчик молодая советская авиапромышленность была представлена самолетом Р-5 конструкции Николая Николаевича Поликарпова.

Случилось так, что главный спор шел между французским самолетом фирмы «Потез» и нашим P-5. Остальные выбыли из игры раньше.

"Потез" демонстрирует в Персии ас Бару — летчик французской фирмы (в фильме — артист А. Панкрышев). Наш Р-5 — советский летчик Седов (артист К. Градополов).

Накануне полетов вечером летчики собрались в ресторане, и Бару расхвастался своими победами в мировую войну. Он также сказал, что сбил несколько самолетов красных, воюя на стороне белополяков в 1920 году. Заглянув в записную книжку, ас назвал фамилию одного из сбитых тогда советских летчиков. Но тут представитель Советского Союза вдруг встал, раскланялся всем, кто слушал аса, и сказал: "Господа, названный здесь моим коллегой мосье Бару в числе сраженных летчиков Седов с вами за одним столом — это я!"

Естественно, посрамленный Бару пришел в бешенство.

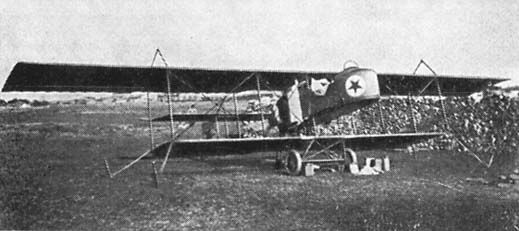

|

|

Киногруппа режиссера Кравчуновского на съемках фильма «Крылья» у самолета Р-5. 1932 год. Ходынка.

Далее наплывами следуют воспоминания о бое и того и другого пилотов.

То был трудный и неравный воздушный бой самолета-разведчика, разбрасывающего листовки, с новейшим истребителем, несомненно, очень опытного наемногоа с а… Седову представился атакующий вражеский истребитель с эмблемой черной кошки на борту.

А теперь о съемке фильма.

Летом 1932 года июльское солнце выжгло траву на Центральном аэродроме. В один из таких дней, когда вся природа изнемогала от жары и жажды, съемочная группа кинорежиссера Кравчуновского умоляла солнце не прятаться за облака. Здесь, на краю аэродрома, чтобы не мешать полетам, снимался авиационный боевик «Крылья».

Комендант Райвичер создал максимально благоприятные условия для киносъемки. Центральный аэродром выделил четыре самолета, летчиков, обслуживающий персонал — всем очень хотелось, чтобы фильм об авиаторах получился интересный и правдивый.

Время близилось к обеду, и люди сгруппировались у разведчика «потез», не бутафорского, как иногда бывает в кино, а подлинного французского боевого самолета, такого, какойб ы лна конкурсе в Тегеране, — двухместного биплана с турелью, с пулеметами, способного летать.

Справа от горделиво приподнятого носа «потеза», увенчанного звездой ребристых цилиндров мотора, позирует человек: его облепили многочисленные "корреспонденты иностранных телеграфных агентств и газет".

Держится он с превосходством, надменен, взгляд острый, одежда экзотическая: если бы не очки, не летный шлем, он был бы похож на бедуина.

На руках у него живая кошка, его талисман во всех полетах. Кошка так черна, будто ее только что извлекли из дымохода. Как и ее хозяин, "фирменный летчик-сдатчик", а в прошлом известный французский ас Бару, точнее — артист Панкрышев, кошка смотрит в объектив. Бару спокойно гладит ее.

Но солнце все больше раздражает Кравчуновского: то появится, то опять уйдет за тучи, словно затеяло с ним игру в прятки. Кравчуновский то и дело кричит в жестяной рупор.

— Отставить!.. Что за мертвечина! — досадует режиссер на "иностранных корреспондентов". — Шевелитесь, мальчики!.. Помните, вы в капиталистической стране, вы в Персии, вам ни шиша не станут платить за вашу лень!.. Лезьте друг на друга, вырывайте за счет соседа лучший кадр. Вырывайте, как шакалы из глотки вырывают кусок мяса! Помните: вы — вездесущие фоторепортеры!.. Солнце, солнце, приготовились к дублю!.. Камера!.. Пошли!.. Ай, ай! Живее, черт вас подери!..

|

Кадр из фильма «Крылья». Артист Панкрышев в роли аса Бару.

И еще через минуту:

— Хорошо, молодцы, прошу прощения. Тронулись дальше. Снимаем кошачий номер.

"Мальчики" навалились на крылья, несколько человек приподняли хвост «потева», стали самолет разворачивать боком к солнцу. Камеру на деревянном штативе установили против кабины. Кравчуновский стащил с себя ковбойку, сказал:

— Сперва прорепетируем. Не залезайте вперед, побольше воздуха. Кошка пошла!

Артист Панкрышев, все время державший кошку в руках, опустил ее на землю, и она под удивленный смех всех, кто наблюдал со стороны, в три прыжка вскочила на крыло «потеза», с него взвилась на окантованным кожей борт передней кабины и исчезла в самолете. За ней важно и неторопливо полез в самолет Панкрышев. Сперва поставил правую ногу на стремянку фюзеляжа, затем левую на нижнее крыло, помахал рукой все тем же «мальчикам» — они бросились щелкатъ затворами «зеркалок», а он перешагнул через борт туда, где была кошка.

Повторялось все это несколько раз, и Панкрышев, снова и снова выбираясь из кабины, извлекал оттуда явно недовольную кошку. Затем слышались команды:

— Приготовились, солнце!.. Начали… Камера… Пошли!

И черная кошка снова взметалась в кабину. А за ней ас Панкрышев — Бару.

Летчик-испытатель Александр Петрович Чернавский стоял в стороне, наблюдая все это таинство сотворения искусства. Кроме непосредственного участия в полетах "за неприятельского аса" — артиста Панкрышева на истребителе И-4 с изображением черной кошки на борту, Чернавский в свободное от других испытательных полетов время не пропускал случая побывать на киносъемках.

Когда 11 февраля 1933 года фильм «Крылья» выйдет на экраны, публика увидит артиста Панкрышева. В фильме он, ас Бару, наемник белополяков, будет одерживать воздушные победы… оставаясь на земле. В воздухе за него на истребителе будет работать Саша Чернавский. Даже с нескольких метров, когда Чернавский подлетит к самолету, с которого его станут снимать, зритель не узнает его, зритель будет зачарован леденящей сердце воздушной атакой. Зритель и не узнает Сашу позже, когда его будут снимать при выходе из пике над съемочной камерой, а Кравчуновский отчаянно закричит в рупор:

— У, проклятое солнце!.. Такой кадр, такой кадр испортить! Дайте Чернавскому сигнал: пусть пройдет еще раз!

Публика его не узнает, как бы он ни старался. Да он и не задумывался над этим. Пусть его умение послужит для искусства. Чернавский обожает летать, и этой радости участия в общем труде ему вполне достаточно. И он готов крутить любой каскад фигур по требованию страждущего режиссера, готов крутить их все ниже над землей, поближе к объективу!..

|

Кадр из фильма «Крылья». В самолете И-4 кинодублер актера Панкрышева летчик-испытатель А. П. Чернавский.

Пока продолжались съемки "кошачьей сцены", к Чернавскому подошел артист Градополов. Градополов — великолепно сложенный спортсмен, с приятным лицом в противовес «злодею» Панкрышеву — играл в фильме советского героя-летчика Седова. Сам спортсмен, Чернавский к Градополову относился с нескрываемой симпатией и любопытством. Впрочем, Константин Градополов в конце двадцатых — в начале тридцатых годов был чемпионом страны по боксу и при своей внешности вряд ли был не самым популярным человеком.

Они отошли, и Чернавский спросил Градополова:

— Все же не пойму, как удалось отдрессировать эту кошку?

Градополов рассмеялся:

— Да это пустяки!.. Просто Панкрышев ее сперва несколько дней не кормил, а теперь каждый раз кладет на сиденье в кабину кусочек мяса…

Градополов был в белой рубашке с короткими рукавами, и Александр Петрович, глядя на его бронзовые руки, любуясь ими, подумал: "Сколько раз они укладывали противников на ринге?"

Вслух он произнес с усмешкой:

— Не позавидовал бы я тому бандюге, который "по ошибке" вздумал бы на вас напасть!

— Нам, боксерам, строжайше запрещено применять кулаки вне ринга… — Сам засмеялся уголками глаз: вероятно, что-то вспомнил. Чернавский понял это, стал просить его рассказать.

Градополов согласился не сразу, явно смущаясь.

— А, право… История эта… Уж очень она в стиле голливудских стандартов. Но если настаиваете — надеюсь, не сочтете бахвалом.

Произошло это со мной года три назад. Я отправился в один из южных городов на показательную встречу. Поезд пришел ночью, меня никто не встречал, но я знал, как пройти в гостиницу, и зашагал через железнодорожное полотно, сокращая путь. В руках у меня был кожаный чемодан, я был хорошо одет: в модном пальто и в мягкой шляпе.

Когда я свернул немного и свет фонарей со станции уже почти не доходил сюда, предо мной выросла группа каких-то типов. Они оказались немногословны:

"Чемодан, деньги, раздевайся!"

Их было пятеро, и я мгновенно рассчитал свои возможности. Понимаете, главный мой козырь был в быстроте реакции: у них, вероятно, было оружие.

То, что обычный человек решает, делает, скажем, за одну секунду, отлично натренированный боксер сделает за десятую долю секунды. К тому же их было много, и они были расслаблены, не допускали мысли о каком-то сопротивлении. Полагаю, примерно трех десятых секунды мне хватило, чтобы бросить чемодан и нокаутировать с правой, с левой и еще раз с правой трех типов: они грохнулись, и нужно было считать больше чем до десяти… Остальные двое обалдели настолько, что их я встряхнул за воротники, попросил взять чемодан и проводить меня в милицию. Когда мы пошли, один из этих двух спросил:

"Кто же ты такой?"

Я назвался.

О, если бы вы посмотрели на их лица в это мгновение! У них даже не сразу языки зашевелились.

"Градополов! Ай, вай! Золотой ты наш, бриллиантовый! Что ж ты раньше не сказал? Ты мог испортить ручки! Мы принесли бы тебя на руках в гостиницу, мы сами бы отдали все свое барахло! Вай, спасибо, какой удар с левой!! Вай, хорошо, наш ты красавец! Гога будет теперь хвастать: "Сам Градополов меня нокаутировал!"

Пока мы шли в милицию, они все сокрушались. Потом попросили записку к администратору цирка. Я сказал, что в это время они будут сидеть в каталажке.

"Что ты говоришь? Какая каталажка? В милиции тоже живые люди: мы договоримся — нас отпустят на вечер… Кто сможет сидеть сложа руки, когда на ринге Градополов?!"

|

Вот что осталось от И-4 при аварии, происшедшей во время киносъемки фильма "Крылья".

На столе перед моими глазами два снимка: маленький полутораплан-истребитель И-4 в полете. На борту его фюзеляжа изображена черная изогнутая кошка. А на втором: груда металлолома — все, что осталось от И-4.

Я спросил Чернавского:

— Как же это случилось?

— В этой аварии виноват целиком я сам, — ответил он твердо. — Но не как летчик, а как командир отряда.

Я не скрыл удивления.

— Командир нашего отряда был в отпуске и оставил меня за себя, — сказал Чернавский. — Накануне вылета мне самому пришлось составлять съемочный план групповых полетов. «Сражение» должно было сниматься с земли. Высоту потребовалось задать пониже, чтоб в кадре самолеты получились крупнее — иначе было бы невпечатляюще.

Имитируя атаку как "вражеский ас", я должен был на И-4 выйти "красному разведчику" в лоб, дать очередь, уйти под него и затем, набрав высоту, развернуться за его хвостом переворотом и атаковать сзади… Добить, вбить его в землю…

Все бы и получилось так, как было задумано для киносъемки, но я упустил, что по условиям сценария разведчик не летит горизонтально на высоте двухсот метров в момент моей лобовой атаки, а снижается к земле, словно у него уже подбит мотор. Вот этот пунктик, упущенный мною как командиром отряда при составлении задания, мне как летчику только случайно не стоил жизни.

Когда я пошел в лоб, все мое внимание было на встречный самолет — чтобы не столкнуться. Мы мчались бешено навстречу один другому; как потом оказалось, он плавно снижался, и мне пришлось сильно «клюнуть» вниз, чтобы проскочить под ним… И тут, увы, совсем рядом возникла земля…

Начав планировать с 250 метров, к моменту сближения со мной разведчик успел снизиться до высоты примерно 100 метров. А я-то думал, что у него высота, по крайней мере, метров двести!

Когда встречный самолет мелькнул надо мной, я и увидел ошеломившую меня землю… Конечно, я вытянул ручку на себя, и машина успела выйти из угла снижения, но еще по инерции просела плашмя.

Ударился я, как потом говорили, сперва хвостом; хвост несколько уже провис в этот момент. При ударе самолет сломался пополам, как раз по мою открытую кабину. Я «вылупился» из этого «яйца» и вместе с креслом был отброшен в сторону. При ударе я потерял сознание.

После моей катастрофы съемки на другом экземпляре И-4 заканчивал известный летчик-испытатель НИИ ВВС Томас Сузи… Замечательный был Томас! — добавил, помолчав, Александр Петрович. — Ты его не знал?

— Нет.

— Он потом погиб, после Валерия, продолжая испытания злополучной поликарповской «стовосьмидесятки».

Опять мы оба притихли. Потом я сказал Чернавскому:

— Помнится, вы были дружны с Валерием?

— Очень.

— Рассказали бы что-нибудь о нем!

— В другой раз. На сегодня хватит.

— Ты читал рассказ Володи Ильюшина в «Юности»? — спросил меня Александр Петрович, когда в один из последующих дней мы созвонились по телефону.

— Читал, — ответил я, — и, если не ошибаюсь, там: не один был рассказ.

— Имею в виду рассказ о его посадке с остановленным двигателем на сверхзвуковом самолете.

— А-а… — выжидательно протянул я в трубку.

— Там есть чертовски шикарное место! — Мне послышалось, что Александр Петрович прищелкнул языком. — Точное, как пуля в десятку!

— Уж будто? — сказал я, сгорая от любопытства.

— Вот досада, нет у меня журнала под рукой!.. Да я тебе на память скажу. Он пишет примерно так.

На высоте двух тысяч метров и при скорости около двух тысяч километров в час двигатель вдруг «ахнул», как пушка, и он подумал: "Ну, кажется, подловила!" К ушам прилила кровь, и потом наступило то состояние, которое Володька назвал не спокойствием, а прозрачностью мысли. Понимаешь, как это анафемски здорово?! — заключил в восторге Александр Петрович. — Прозрачность мысли!.. Будто все становится на редкость четким и ясным, как на экране с резко контрастным изображением. А мы при сем присутствуем и следим за развитием происходящего…

Я согласился, но не стал комментировать, ожидая, что он скажет дальше. И он продолжал все на том же накале:

— Нет, я прямо тебе скажу: это конгениально — прозрачность мысли!.. Черт меня побери, надо же сказать так точно! Прочтя это, я тут же стал перебирать в памяти все свои случаи крайней опасности в воздухе и пришел к выводу, что каждый раз я ощущал в себе то же!.. Понимаешь, вскочил, позвонил Сергею Анохину, рассказал ему и, к удовольствию, убедился, что он тоже так думает. Он еще добавил, что, если кому-то из летчиков этой прозрачности мысли в острой ситуации не дано, такой летчик может поддаться панике, чем усугубит обстоятельства. В этом случае возможность спасения машины, да и себя лично, может быть упущена.

Я согласился с Сергеем и убежден, что Миша Алексеев погиб на «И-шестнадцатом» именно по этой причине — поддался панике.

— Все это очень поучительно, Александр Петрович, — заметил я, — а как вы думаете: прозрачность мысли дается человеку от природы?

— Полагаю, что она в летчике вырабатывается, тренируется как условный рефлекс. Но, может быть, это и не всем дано от природы, так сказать, если есть — так есть, если нет — так нет! И мне кажется, раз летчик не обладает этим свойством… сообщить, что ли, себе эту прозрачность мысли в нужный момент острой опасности, ему не следует выбирать для себя профессию испытателя, если даже он и научился хорошо летать.

— Все это крайне интересно, милый Александр Петрович, — перебил я его, — но боюсь, что молодой летчик только роковым для себя образом может обнаружить, что природа не наделила его этим важнейшим свойством… Когда он заметит, что в отчаянный момент так необходимой прозрачности мысли в нем нет, будет уже поздно! Нельзя ли дать ему возможность заранее себя проверить?

— Такого прибора не знаю, — проговорил задумчиво Чернавский. — Постой, постой! — встрепенулся он тут же. — Представь себе, вспомнил! Еще в юности мог убедиться, что обладаю этим свойством.

— Александр Петрович, не томите, — поторопил я.

— Там у тебя никто не вырывает из рук трубку?

— Помилуй бог!

— Тогда изволь. Как-то, помню, мы отправились втроем купаться — два молодых человека и девушка. Двое из нас плавали хорошо, я — плохо. На другом берег Москвы-реки был хороший пляж, и девушка с моим товарищем поплыли туда. Я не решился сперва плыть, а когда увидел, что они переплыли, меня страшно заело.

Доплыв до середины, я вдруг заметил, что здесь очень сильное течение, и уже эта мысль так обожгла меня, что я тут же выбился из сил и понял, что ни вперед, ни на зад плыть больше не могу и вот-вот стану пускать пузыри.

Да, где-то совсем рядом со мной теперь плескалась па пика. Думается, и глаза сразу стали "квадратными".. И тут, откуда ни возьмись, осенила меня такая ясность мысли, что и теперь стоит закрыть глаза, и вижу все, как было… Все, понимаешь, словно остановилось: вода, пастух на берегу, стадо. "Болван, ведь так и утонешь! — выругал я себя и твердо решил: — Плыви по течению — и будет все в порядке!"

Я лег на спину, течение понесло меня к повороту реки, и там вскоре прибило к берегу. Выбрался на песок и лег в изнеможении.

Когда подошли мои спутники, я ничего не сказал.

***

Я знал, что Чернавский — всегда ухоженный, наутюженный, ботинки на нем всегда блестят — во всем-то аккуратист, и приехал к нему, как сговорились по телефону, с точностью до минуты. Он усадил меня очень приветливо и сказал:

Вот то, что тебя интересует: это послужной список, а это альбом моих зарисовок. О стихах говорить не будем — все это юношеский бред! — Лицо Александра Петровича скривилось в кислой улыбке. — Ты посмотри покуда, а я напишу тебе несколько слов на книге. Здесь, между прочим, обо мне все уже рассказано моим земляком Сергеем Михайловичем Яковлевым. Так что не знаю, можно ли сказать что-либо еще?

— Меня интересует все, связанное с вашим пребыванием, вашей деятельностью на Центральном аэродроме, на Ходынке, — сказал я.

— Так вот же, там, в послужном списке, все сказано… Читай, я напишу пока.

Я глянул мельком на список и стал листать альбом. Рисунки Александра Петровича, больше пейзажи, выполнены были тонко, изящно.

Чернавский раскрыл книгу "Наши крылатые земляки" и что-то написал.

— Ну вот, — он передал мне книгу. Я прочел:

…В меланхолические вечера,

Когда прекрасны краски увяданья,

Как разрисованные веера,

Мне раскрываются воспоминанья.

— Тем лучше, — улыбнулся я, — пусть это будет предзнаменованием интересных разговоров.

— Послужной список прочел?

— Не хотите ли вы предложить мне взять его за основу?

— А что?.. Это же документ! Посмотри, каков он! Пожелтевший, сморщенный, как и его хозяин… Документам и наш век верят больше, чем тем, о ком они говорят.

Я взглянул через его руки на список. Увидел первую дату — 1924 год.

— Так вы попали на Опытный аэродром с военной службы?

— Да, в качестве красноармейца. Потом окончил техникум. Мне присвоили звание командира, и я стал летать на испытание радиоаппаратуры,

— Экспериментатором?

— Летнабом. У нас любой специалист, отправляясь хоть первый раз в полет на двухместном самолете-разведчике, мог называть себя летчиком-наблюдателем.

— Вы хотите сказать, что авиация для вас была новым и незнакомым делом?

— Не стал бы утверждать. Я увлекся ею, и немало, когда в Смоленске, в моем родном городе, устраивалась выставка и на ней впервые был показан настоящий аэроплан «Блерио-XI»… Мне было тогда девять лет. С тех пор авиацию я воспринимал романтически. Она захватила мою душу, не тронув устремлений чисто земных Я увлекался всевозможной техникой, особенно радио, хотел получить серьезное образование… В авиацию попал скорей в силу обстоятельств: радиостанция и аэродром оказались на одном поле — на Ходынке.

— А я все-таки отыскал ваши стихи, — перебил я Чернавского (пока он говорил, я взглянул в подаренную им книгу). — Мне нравится это, Александр Петрович:

Опять зима! Опять каток!

Опять на лыжах в лес, в поля!

О ты, загадочный комок,

В пространство брошенный, — Земля…

— И только-то, — улыбнулся он и стал продолжать. — Позже, уже будучи инженером, испытателем радиоаппаратуры, я научился довольно прилично "держаться за ручку". Летчики-испытатели, что работали тогда в институте, — Громов, Юмашев, Козлов, Анисимов, Попов и другие — никогда мне не отказывали в этой практике.

В двадцать девятом году были предприняты первые попытки установить радио на самолет-истребитель, и так; как ни один летчик не брался за отладку радиостанции на одноместном самолете, то я предложил командованию свои услуги. В рапорте указал, что, научившись летать на истребителе, могу самостоятельно испытывать все новейшие радиосредства. Там же я приписал такую эмоциональную фразу: "Уверен, что будущее авиации неразрывно связано с бурно прогрессирующим радио".

Сейчас фраза звучит банальной истиной и может вызвать улыбку. Тогда она вызвала улыбки по причине полнейшего к ней недоверия… Однако я вижу, что утомил тебя своим скучным рассказом?

— Будет вам, право! — поспешил я оправдаться и перестал рассматривать корешки книг. В шкафах, расставленных вдоль стен, были собраны редкие книги. — Я все могу повторить, что вы сказали. Хотите?

Он рассмеялся.

— Не надо. Однако постараюсь говорить короче.

Так как я уже фактически умел летать, то в 1930 году сподобился за четыре месяца окончить ускоренный курс Качинской летной школы, а 8 августа того же года вернулся в институт, но уже в качестве летчика-испытателя. Приказ был подписан, и я встретил своего друга Костю Попова. "Поздравь меня, — закричал я, — теперь я ваш летчик!" — "Ну что ж?.. Поздравляю! — одарил он меня своей мефистофельской улыбкой: — Если в течение двух лет не разобьешься — будешь хорошо летать!"

В альбоме Александра Петровича я обнаружил великолепные фотографии. Среди них внимание мое привлек портрет девушки с грустным, удивительно приятным взглядом.

— Это моя Женя, — пояснил Александр Петрович, — моя первая жена.

Чернавский улыбался, разглядывая меня. Я же унесся лет на сорок назад и не мог оторвать глаз от портрета девушки — она была прелестна.

— Вы любили ее? — спросил я и успел поймать на себе его снисходительно-насмешливую улыбку.

— Трудно сказать, — протянул он неопределенно. — И самому не просто в этом теперь разобраться. Она была очень хороша собой… Когда мы расписались, ей было шестнадцать с половиной лет. Мы знали друг друга один, и то неполный, день.

— Однако?

— Вот тебе и "однако"!.. Юмашев Андрей — мы тогда с ним дружили — пришел как-то ко мне с ней. Это было в конце лета 1929 года. С Женей он познакомился па железнодорожной платформе, когда ехал в Москву с дачи.

Мы проболтали втроем весь вечер, выпили немного вина, было очень весело, и Женечка, когда часы пробили полночь, сказала вдруг с чарующей непосредственностью: "Саша мне нравится, и я сегодня никуда отсюда не уйду!"

Я был холост. Она мне тоже нравилась. Что было делать?

Прощаясь, помню, Андрей сказал: "Ты, Саша, не обижай ее". К чему было это говорить?..

Утром я сказал ей, что через три дня мы едем в Крым в Коктебель, на планерные состязания, едем вместе о Андреем Юмашевым, и предложил поехать с нами.

— Как же я поеду? — задумалась она. — Что скажет мама?

А я возьми с ходу и предложи ей:

— Пойдем сейчас в загс, зарегистрируемся и явимся и маме. Так, мол, милая мама, вот мы перед вами — муж и жена! — и упадем перед пей на колени. И тогда маме ничего не останется, как поздравить нас и разрешить ехать со мной в Крым в свадебное путешествие.

Так мы и сделали.

По дороге Женя рассказала о матери. Она была актрисой театра Корша. Я подумал: "Как бы ее не хватил удар!"

Дверь отворилась, и Женечка бросилась к матери на шею, расцеловала, и не успел я еще затворить за собой дверь, как она, задыхаясь от восторга, сообщила милую новость:

— Мамочка, это Саша, мой муж!

Я был готов ко всему, но мама устояла. Секунд тридцать потребовалось, чтобы язык ее вышел из состояния окаменения. В это время, впрочем, она внимательнейшим образом рассмотрела меня. Мне было двадцать пять лет, я был стройный, загорелый, и летная форма отлично сидела на мне.

— Девочка моя! Я что-то никогда от тебя не слышала о твоем женихе, об Александре…

— …Петровиче, — поторопился я ей на помощь, не убежденный, однако, что Женечка при регистрации брака обратила внимание на мое отчество.

— Мама, милая! Мы познакомились с ним вчера вечером!

— Святые угодники!!! Nun ja, was soll denn da noch expliziert werden?[3] …Конечно, я непоправимо отстаю во времени и в пространстве!.. Вы не могли бы мне сказать, что будет в двадцать первом веке? — спросила мама то ли меня, то ли угодников.

Я молча мял в руках фуражку.

Через три дня мы уехали.

В Коктебеле Женя очаровала всех пилотов и конструкторов. Я гордился ею и собой, но сердце мое не покидало некое смутное беспокойство.

Три года спустя Женя ушла от меня. Я был прикован тогда к больничной койке, разбившись при киносъемке на «И-4»… Кстати, я переснял для тебя некоторые снимки… Вот эти два, например, «И-4» с кошкой в полете, я — в кабине.

Друзья, навещая меня, не хотели мне говорить, что там у них происходит, но Женя пришла сама, долго смотрела на меня, и по щекам ее катились слезы. Потом она сказала, глядя прямо в глаза: "Саша, ты не сердись: я полюбила!"

Она ушла, а я написал стихи.

Двадцать дней только

Я лежу в больнице,

С узкой белой койки

Вижу злые лица.

Кто-то ругнулся

И сказал вкратце:

"Командир загнулся

После операции…"

Отрезают ноги,

Позабыв участие,

Очень немногим

Возвращают счастье…

Через несколько дней с разрешения доктора ко мне явился Костя Попов и спросил:

— Жив, Саша?

Я попытался улыбнуться ему глазами, потому что весь был забинтован и «расчален».

Он продолжал — красивый, черный, загорелый:

— Ну и хорошо! Как раз сегодня восьмое августа. В этот день, помнишь, два года назад я тебе сказал: "Не разобьешься за два года — будешь хорошо летать!.. Уцелеешь — значит, все будет хорошо!"

Я никогда не верил ни в какие приметы, но тут действительно оказалось анафемское совпадение… А когда у меня поднималась температура и я начинал метаться, мне рисовалась эта проклятущая кошка со вздыбленной! спиной, с хвостом торчком, с горящими глазами… Она мне, как видно, таки успела перебежать дорогу.

На столе у Александра Петровича хранится полетная книжка. Я полистал ее и обнаружил такую запись:

"Самолет АНТ-41. "Сорок первая". ЦАГИ. Туполев. Проект вел Мясищев. Двухмоторный торпедоносец.

Первый вылет: 2. VI. 1936 г.

Высота 600 метров, время 15 минут. В воздухе самолет держался устойчиво, слушался рулей, но на взлете очень долго разбегался".

— Что же было дальше? — спросил я у Чернавского.

— Дальше?.. Дальше полет прошел нормально. Сел точно у «Т». На аэродроме собралась вся братия из конструкторского бюро, и, конечно, кто-то заорал в толпе: "Чернавского качать!" Помнится, меня обступили какие-то улыбающиеся, счастливые лица — я их раньше никогда не видел, — схватили, приподняли, опустили и с криком: "И… Раз!" — я взлетел над ними, чувствуя себя нелепо.

Потом подошли Туполев, Архангельский, Петляков, Мясищев, друзья-летчики, еще много знакомых инженеров — все поздравляли меня, хотя труд был общий… Но в это мгновение, ты знаешь, Игорь, не скрою, я купался в своем счастье! Я отлично понимал: что бы там они ни делали, как ни велик их вклад в эту машину — этот день мой!

И они все, радуясь своему успеху, поздравляли главным образом меня.

Ну а что было потом?.. Потом был разбор полета… Туполев распорядился проверить установку лопастей пропеллеров. Как ты знаешь, первые металлические винты не имели еще регулируемой в полете установки углов лопастей. Потом Туполев объявил: "По случаю успешного вылета "сорок первой" приглашаются все собравшиеся на банкет в ресторан «Националь». Естественно, сообщение это было встречено дружным "ура!", и мало-помалу люди стали растекаться по домам, предвкушая великолепный вечер.

Я тоже вернулся домой и прилег на диване. Заснуть не удалось. Так и лежал с закрытыми глазами. Как на экране, во всех подробностях поплыл только что выполненный полет. Сперва появилось накрененное крыло на первом в жизни "сорок первой" развороте. Муаровый прозрачный винт, капот мотора, заклепки и даже никчемная царапина на краешке…

|

Летчик-испытатель А. П. Чернавский.

Снова я ощущал всем телом сложное нагромождение шумов, вибраций ожившей в воздухе машины и этот мягкий, ровный свист воздуха. Все вместе воспринималось — как бы тебе сказать? — как успокаивающее воркование одной и той же фразы:

"Все на бор-р-р-р-ту, все на бор-р-р-ту, все хор-р-р-ро-шо, всe хор-р-р-р-ро-шо, все…"

И вот о чем я тогда подумал. Как видно, ответственность и риск обостряют до крайности все чувства!.. В секунды острых ситуаций «шарики» пошевеливаются куда быстрей. Интеллект человека, дух его работают в форсированном режиме.

Так я и пришел к выводу — разумеется, делюсь с тобой полузабытыми мыслями, и ты не придавай им значения, — что в обычной, повседневной, особенно спокойной, не эмоциональной обстановке мозг наш расположен к лени. Он загружает себя на каких-нибудь пять процентов, и то из-за того, что совсем не мыслить не способен.

И разве это не парадокс, что иной может прожить спокойно, казалось бы, даже счастливо, жизнь, не растрачивая никаких эмоций, и вдруг именно под воздействием какого-то всплеска, пика эмоций, как бы прозревает?.. И это прозрение приводит его в страшное отчаяние, ибо он обнаруживает в себе какие-то не разработанные вовсе пласты дремавших, оказывается, дарований!.. О, что тогда творится с ним! Как проклинает он тогда свою мирно прожитую «счастливую» жизнь!

Вспомни хотя бы чеховского дядю Ваню…

Александр Петрович встал из-за стола, подошел к шкафу, взял томик Чехова, стал листать.

— Вот… Ну да, конечно, — он отыскал нужную ему страницу. — Напомню, это в момент кульминации, когда ворвавшаяся в тишину деревенской жизни двух мужчин — Астрова и Войницкого — красавица Елена Андреевна взвинчивает их обоих, они в нее влюбляются… Но отчаянный всплеск эмоций возникает именно у Войницкого, ког да он уже знает, что Елена предпочла ему Астрова… Ну что там было дальше, ты знаешь… Хочу напомнить, что Войницкий произносит в минуты своего великого просветления… Вот.

"Войницкий. Не замолчу! (Загораживая Серебрякову дорогу.) Постой, я не кончил! Ты погубил мою жизнь! Я не жил, не жил! По твоей милости я истребил, уничтожил лучшие годы своей жизни! Ты мой злейший враг!.."

И далее:

"Прошла жизнь! Я талантлив, умен, смел… Если бы я жил нормально, то из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский… Я зарапортовался! Я с ума схожу… Матушка, я в отчаянии! Матушка!"

Обрати внимание, что под нормально йжизнью Войницкий, может быть, впервые для себя обнаруживает совсем иную, не ту, которой он отдал лучшие свои годы. Это ли не жизненный парадокс, это ли не трагедия человеческого ума?!

— Выходит, люди максимальным образом могут проявить себя в момент эмоциональных возгораний? — проговорил я в раздумье.

— И в позитивном и в негативном плане, — согласился Чернавский, — и сотворить и разрушить.

— А таланты? Не в том ли тайна таланта, что он умеет разжечь в себе этот эмоциональный костер?

— Умеет. Или возгорается сам по себе, вдруг, как пересохший лес в жару… "Талант загорается!" Или: "К поэту приходит вдохновение!" Как это у Державина:

Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?

Или у Пушкина:

И забываю мир — и в сладкой тишине

Я сладко усыплен моим воображеньем…

И пробуждается поэзия во мне…

Знаешь, что я тебе скажу, — Александр Петрович взглянул вновь с насмешливой своей улыбкой, — убежден, что в людской массе абсолютных бездарностей столь же мало, как и гениев… Людей, хоть в чем-то способных, — огромное большинство, только беда в том, что великое множество их так и умирает, либо не обнаружив в себе дарования, либо не поверив в себя, либо из-за скромности, тем паче несобранности, лени, не проявив себя в незаурядном деле… Кто не писал стихов? Не рисовал? Не лепил? Не пел? Кто не рукодельничал?

А разве проявление остроумия в некоторых случаях не говорит об этом же? Ведь самые остроумные поговорки, шутки, прибаутки, наконец, мелодии идут от народа… Не замечал ли ты, как у мужчин, когда их несколько, в присутствии женщины, которой они увлечены, возгорается остроумие? Кто в такой обстановке из нас не говорил нечто удачное и потом сам себе не удивлялся: "Как это я сумел?"

Все дело в том, что ветреная муза не терпит самодовольных, благодушных, несмелых, не верящих в себя…

Чернавский, очевидно, заметил, с какой внимательностью я слежу за выражением его лица, глаз. Он как бы очнулся, снова оказался рядом:

— А к чему это все я… Начал ведь с полета… Да. Я говорил, что прилег отдохнуть. И мне пришло в голову тогда, что в испытательном полете эмоциональный накал развивается пикообразно в ответ на осложнения, отказы, встряски… И пики эмоци йпорождают обостренную, форсированную деятельность мозга, остроту реакции. Оказывается, летчик в такие мгновенья способен как бы превзойти самого себя, то есть найти столь блестящий и единственно возможный выход, который в обычной, земной обстановке не пришел бы ему в голову и за три дня!

— Не хотите ли вы сказать, Александр Петрович, что человек, не подверженный элементарный панике, в мгновение очень обостренной обстановки может вдруг проявить себя чуть ли не гением?

Чернавский, смеясь, закашлялся:

— А что? Вполне возможно… На мгновенье!.. Если согласиться, что в обыкновенной обстановке мозг его был загружен лишь на пять процентов, а здесь ему пришлось включить рубильник на все сто!

По дороге домой я сделал кое-какие записи в блокноте, чтобы не забыть об испытаниях "сорок первой". Просматривая эти записи, я попытался представить, как там все у него было.

В июне 1936 года на АНТ-41 было выполнено несколько доводочных полетов, в которых, впрочем, Чернавскому показалось, что самолет обладает недостаточно жестким крылом. Однако вполне убедить себя в этом он не сумел и предложил идти дальше на усложнение программы.

Следующим пунктом значился полет на сверхмаксимальную скорость, при которой самолет за счет снижения превысит свою возможную скорость горизонтального полета процентов на пятнадцать. В таком полете проверяется как общая прочность машины, так и способности самолета противостоять возникновению резонансных вибраций типа флаттер.

|

Летчик-испытатель ЦАГИ С. А. Корзинщиков. 1935 год.

Надо сказать, в 1936 году наука еще не имела вполне непогрешимого метода расчетным путем предопределить критическую скорость, за которой должен возникнуть флаттер. Вот почему и полет тогда на это испытание в некоторой мере походил на «игру» фаталистов, нажимающих перед виском курок револьвера, когда в барабане не все патроны холостые.

Для "сорок первой" наметили полет на «сверхмаксимал» 29 июня во второй половине дня.

Дня за два до этого Чернавский разговорился с Поповым. Константин уже имел некоторый "флаттерный опыт": при испытании одного из новых самолетов у него возник флаттер хвостового оперения. Вибрация наступила так внезапно и развивалась так интенсивно, что рули высоты и стабилизатор тут же оторвались. Оказавшийся «бесхвостым» самолет стал с громадными перегрузками беспорядочно кувыркаться, и летчику пришлось приложить немало сил, чтобы выбраться из кабины и воспользоваться парашютом.

Вот почему Константин Попов настоятельно советовал Чернавскому перед вылетом проверить, не могут ли лямки парашюта зацепиться за что-либо, если возникнет необходимость прыгать. Вообще Костя советовал в этом полете не пользоваться плечевыми ремнями, а ограничиться лишь поясными.

— Еще вот что, Саша, — вспомнил Попов, — перед тем как начать пикировать, ты лучше открой фонарь кабины. Черт его знает, устройство это новое и как бы не заело в нужный момент.

— Благодарю тебя, Костя, я все это учту, — ответил Чернавский.

Будучи человеком необычайно аккуратным во всем, Александр Петрович не только сам все тщательно проверил у себя в кабине, но и потребовал того же от своего инженера-экспериментатора Федора Ежова, который должен был с ним лететь. Федор, правда, попробовал отмахнуться от наставлений Чернавского:

— Александр Петрович, когда заранее так готовятся к прыжку — в воздухе, как правило, все обходится благополучно.

— Осторожность, дорогой Федя, едва ли не лучшая часть мужества! — усмехнулся Чернавский.

Как и было по плану, они поднялись после обеда 29 июня, набрали 3800 метров высоты и, выбрав под собой лесистую местность, пошли на разгон.

Чтобы достигнуть заданной скорости, нужно было при полном газе двигателей наклонить к земле машину на угол в 20 градусов. Тогда самолет «раскатывался» все быстрей и быстрей, как сани с горы.

Вот уже прошли максимальную скорость. Теперь осталось дотянуть еще «сверх»… каких-нибудь тридцать-сорок километров!

Однако Чернавский с большим трудом удерживал самолет от кренения. Чтобы облегчить нагрузку на руки от штурвала, он все больше и больше подкручивал верньер триммера.

Триммер — крошечный рулек, приклепанный к элерону, и этим рульком, величиной с лист писчей бумаги, отклоняя его в противоположную элерону сторону, можно снять поперечные нагрузки на штурвале.

Чернавский так и делал.

Но по мере роста скорости штурвал все сильнее и сильнее давил на руки, и в конце концов верньер триммера уперся в свой предел.

А скорость все росла…

Сперва летчик воспринял высокий «зуд» где-то в отдалении, может быть на конце крыла: "Зи-и-и-и!"

Этот жалобный комариный писк вплелся в басовитый грохот напряженной до предела машины. Но писк набирал тон все выше и так же внезапно оборвался звонким щелчком.

Чернавский только хотел взглянуть в сторону, как у него вырвало из рук штурвал. Он машинально сделал попытку поймать его, но получил перекладиной сильный удар по кисти. Вот тут-то он и понял, что началось… Стрелки на приборах сразу заметались, как в испуге, их не стало видно, они размылись. Да и кресло под ним стало метаться. Раздался грохот, будто крылья кто-то осыпал камнями. И все вокруг стало корежиться и трястись!

Потом по записям приборов выяснилось, что все это продолжалось три секунды. А в сознании запечатлелось каким-то стоп-кадром!.. Он, например, запомнил четко, как что-то огромное, темное застлало от него вдруг солнце. Метнул взгляд и увидел крыло. Оно вывернулось вверх и, как показалось, застыло недвижно… Стоп-кадр!.. Потом оторвалось.

"Спокойно!" — скомандовал себе Чернавский, отстегивая ремни. Он еще удивился, что руки его как бы сделались ватными и на редкость неторопливо действовали. Впрочем, как и все здесь вокруг «пошевеливалось» до смешного лениво, сонно. При всем напряжении момента он не уловил в себе ни малейшего страха. Ему даже показалось, что не было в нем и волнения.

Наоборот, он уловил в себе изумление, что ли.

Потом, уже раздумывая обо всем этом не раз, он говорил себе с усмешкой: "Вот так, вероятно, сраженные люди и умирают — изумляясь…"

Фонарь был заранее сдвинут по совету Попова назад, и Чернавский, пребывая все в том же состоянии кажущейся медлительности, повернулся назад по потоку, привстал и увидел Ежова. Тот стоял тоже и ждал, очевидно, когда прыгнет Чернавский.

"Теперь пора!" — подумал он и неторопливо, будто вяло, перевалился за борт, скользнул по центроплану и оказался в пустоте.

И на него сразу же вдруг опрокинулась неправдоподобная тишина. Только в этом сопоставлении он мог сообразить, какой же только что был грохот.

Падал он спиной и думал: "Как бы не спеленало! Надо погодить с кольцом, пока не развернет!" Потом увидел, как ноги стали задираться кверху. Взгляд его поймал кольцо. Рука медленно, опять же неправдоподобно медленно потянулась к нему.

Он вытянул кольцо и тут почувствовал, будто гигантская рука встряхнула его так, что часть тела осталась в руке, а часть оторвалась.

"Ну конечно, оторвало руку!" — подумал он сравнительно спокойно, так, словно рук у него было более чем достаточно. Только резкая боль в плече теперь не унималась. Покосясь в сторону руки, он ее не обнаружил на месте. Лямкой парашюта она была вывернута вверх и удерживалась на лямке. Чуть позже он взглянул вверх, но и на этот раз не заметил руки. Его отвлекло другое: парашют оказался разорванным в нескольких местах!

"Как же я приземлюсь на таком куполе?"

Его сносило к эллингу, построенному для дирижаблей, и он попробовал уцелевшей рукой скользить. Хотелось дотянуть до леса, чтобы повиснуть на деревьях.

Он «приложился» метрах в десяти от крайних деревьев. Ветра, к счастью, не было; парашют поник, как и человек возле него.

Придя в себя, Чернавский не мог сообразить, где он и что с ним. Некоторое время прислушивался к себе, стараясь угадать, что в нем есть и чего нет. Затем осторожно стал ощупывать себя и, к удивлению, обнаружил другую руку… И ноги оказались на местах. "Кажется, всец е л о!.. Ой, как болит плечо!"

Он сел и закурил. Курить хотелось нестерпимо, до тошноты. Какую радость ощутил от первой затяжки! Курил жадно, выпуская и тут же ловя дым обратно. В это время он и заметил, как по проселочной дороге пылит «эмка». Он снова затянулся и тут вспомнил, как мимо него пронесся фюзеляж с одним крылом. А какие-то мелкие клочья машины не спеша, как конфетти на балу, долго поблескивали и колыхались вокруг него.

Дверца «эмки» распахнулась, выскочил Бергстрем — командующий авиацией Черноморского флота. Ему и предназначалась "сорок первая".

Чернавскому помогли сесть в машину, и он спросил:

— Как Ежов?

— Все в порядке, все хорошо!

Летчика доставили в больницу, но этого можно было и не делать. Утром он уже чувствовал себя совсем прилично, только болела вывихнутая рука. Он попросился домой, и врач решил, что дома ему будет лучше.

Несколько дней спустя Чернавского навестил ведущий инженер Михаил Михайлович Егоров и рассказал, что, пользуясь донесением и покопавшись в обломках, им удалось разобраться во всем, что было в полете. Первым возник флаттер триммера — этого крошечного рулька на элероне.

— Ты там пишешь, Александр Петрович, что возник вначале звенящий зуд с повышением тона…

— Да, да! — оживился Чернавский. — знаешь, Mихаил Михайлович, так звенит циркулярная пила… И потом вдруг резкий щелчок.

— Угу, — Егоров отхлебнул чай, — в этот момент у триммера отлетело ушко, соединяющее его с тягой… Но тряска триммера уже спровоцировала изгибоэлеронный флаттер, тут же перешедший во флаттер всего крыла.

— А как ты считаешь, Александр Петрович, — интригующе заулыбался Егоров, — сколько времени прошло с момента начала этого зуда до отрыва крыла?

— Секунд… пятнадцать, думаю? — неуверенно проговорил Чернавский.

— По записи акселерографа[4] , случайно найденной в груде обломков, крыло отломилось через три секунды после возникновения вибрации.

— Невероятно!.. А мне казалось, что все вокруг двигается так вяло и лениво… Знаешь, как на экране, когда смотришь рапидно заснятые кадры: ничто не происходит резко, все как бы плавает кругом… Ты на меня, Михаил Михайлович, смотришь как-то…

— Естественно, Саша, смотрю как на воскресшего из мертвых!

— Все же "сорок первую" жалко…

— Да, конечно. Но ты не представляешь, что за материал мы получили!

"Один за другим в 1937 году установили мировые рекорды дальности Герои Советского Союза В. П. Чкалов, Г. Ф. Байдуков, А. В. Беляков и М. М. Громов, А. Б. Юмашев, С. А. Данилин. Они пролетели над Северным полюсом на одномоторных самолетах АНТ-25".

("Советская авиационная техника")

Когда мы встретились с Чернавским в следующий раз, Александр Петрович показал мне карту из атласа с нанесенным на ней маршрутом полета Валерия Чкалова через Северный полюс в Северную Америку.

Маршрут был проложен тремя карандашными линиями: одной зеленой и двумя красными. Зеленая намечала сам маршрут. Одна из красных прочерчивалась по данным, получаемым из сводки полета. Эту линию Александр Петрович проводил, сидя у приемника и принимая сообщения о движении чкаловского самолета. Я обратил внимание, что эта линия над Ледовитым океаном теряла свою определенность: карандаш здесь, как видно, не испытывал нажима.

— Чем объяснить, что в этом месте такой неопределенный пунктир? — спросил я Чернавского.

Тот кашлянул по своему обыкновению с усмешкой, как мне показалось, несколько загадочно.

— Да тут временами, понимаешь, как-то не стыковалось. Услышу сообщение о новых координатах самолета, поставлю точку на карте и сижу ломаю голову: "Почему у них там крейсерская скорость стала вполовину меньше?" А то и вовсе получалось, будто они стояли кое-где на месте!.. Словом, какая-то нелепость.

Недоумение мое разрешил сам Валерий, зашедший ко мне вскоре после приезда из Америки. Я показал ему эту карту с моей робкой наметкой маршрута его полета, спросил, как это могло получиться?

Валерий взял у меня карандаш и жирно — вот это его линия — прочертил точный путь их полета.

Здесь, например, — продолжал пояснение Александр Петрович, — они отклонились к Шпицбергену, обнаружив его, как сказал Валерий, потом снова повернули на маршрут — вышел зигзаг.

Затем, уже после пролета полюса, у них получилось какое-то кружение перед Америкой, — они попали в сильнейшее обледенение и старались выйти из облаков — потом пришлось восстанавливать ориентировку. Ну а здесь — это уже известно — они достигли Аляски и резко повернули к океану: у них не хватило кислорода, чтобы перевалить через Скалистые горы.

Достигнув Тихого океана, они уже пошли вдоль берега.

Таким образом, если учесть все отрезки пути, получится расстояние чуть ли не на тысячу километров больше, чем по прямой.

Когда Валерий закончил прорисовывать свой маршрут, я спросил его:

— А кто мне поверит?

Он сказал:

— Изволь, я заверю.

И подписал все тем же красным карандашом:

"Исправил В. Чкалов"

"Александр Фролович Анисимов — самый близкий друг Валерия Павловича — возглавлял истребительную группу НИИ ВВС. Этого плотного, выше среднего роста человека с добродушным лицом любили все… Летным искусством Анисимова восхищался даже Чкалов… Чкалов старался подражать Анисимову, стремился освоить его приемы, но преуспеть в этом так и не смог".

(П. М. Стефановский, Триста неизвестных)

— Ну что ж!.. Я с ним согласен, — сказал Александр Петрович, когда я обратил его внимание на эти строки из книги Петра Михайловича Стефановского.

— Оба они были как бы сродни друг другу, — продолжал Чернавский, — оба необузданные, широкие, неистовые, особенно в своей любви к полетам… Да и вообще. Оба за пилотаж на низкой высоте отсиживали на гауптвахте не раз. И все же Валерий завидовал Саше: так мягко, плавно, изумительно чисто выполнять фигуры, как это получалось у Анисимова, он не мог. Он делал то же и на той же высоте. Так же смело, насыщенно завязывал каскады сложных фигур, но сам понимал всегда, что у него получается резко и угловато… В воздухе Валерий как бы плескался, шлепая крыльями, будто брызги разлетались от него… Саша, напротив, кувыркался, как дельфин, ни каплей не возмущая воду.

Кряжистые были оба, чем-то мне напоминали героев Мамина-Сибиряка… Время тогда, конечно, было какое-то пронизанное своеобразной романтикой авиационной зари.

На виртуозов таких, как Анисимов и Чкалов, смотрели как на отмеченных десницей бога. Все им прощалось…

Об этом немногие знали, но прекрасно помню, как Анисимов однажды напугал какого-то представителя, который должен был с ним лететь.

Представитель, наверное, первый раз собирался в воздух: волновался заметно. А тут, на его беду, Анисимова нет поутру, запаздывает. Когда ждешь, становишься еще нервозней. Чего, бедняга, видно, не передумал!

Анисимов появился — большой, в кожаном реглане, с планшетом на ремне. Поздоровался — и к представителю:

"Извини, сейчас летим, только вот позавтракаю".

У нас в шкафу стоял графин с водой. Саша подошел к шкафу, достал графин, наполнил стакан прозрачной жидкостью, выпил, очень естественно крякнул и сказал: "Вот я и готов! Пошли!"

Представитель стал бледен, как подшлемник. Заикаясь, говорит:

"Может, не полетим сегодня, отложим полет? Погода того гляди… Да и вы… нездоровы?!"

Анисимов смерил его взглядом:

"А-а, ты вот о чем?.. Что ж ты думаешь, я завтра завтракать не буду?!"

Представитель покорно взял парашют и поплелся, как на эшафот.

Чкалов и Анисимов частенько бывали у Чернавского.

Как-то затеяли они карточную игру на небольшой денежный интерес. Сперва Чернавскому везло. Анисимов проигрывал и попросил взаймы три рубля. Чернавский дал, и Анисимов стал выигрывать. С этой минуты, как говорится, ему пошла карта, и через некоторое время у Чернавского не осталось ни «цента». Тогда он стал просить у Анисимова свои три рубля обратно, но тот наотрез отказался в данный момент вернуть ему деньги.

Вставая из-за стола, Чернавский сказал с обидой:

— Жадный ты, Сашка!

Анисимов вскочил как ошпаренный:

— Смотри, какой я жадный!!

И не успели они с Чкаловым понять, в чем дело, Анисимов хватил о батарею серебряные карманные часы — только винтики-колесики брызнули в стороны.

— Вот какой я жадный, — уже спокойно сказал Анисимов.

— Ну а что Валерий, каков он был как человек, как товарищ, как друг? — спросил я Александра Петровича.

— О-о, изумительной души! Грубоватый, правда, но изнутри светился.

— Сталин, говорят, его любил?

Чернавский опять то ли закашлялся, то ли усмехнулся:

— О любви бы воздержался говорить.

— Тогда наоборот: как к нему относился Чкалов?

— Мне кажется, он его боготворил. Впрочем, тогда одни его смертельно боялись, другие боготворили…

Как-то испытатели ЦАГИ обратились к Валерию с просьбой походатайствовать в правительстве насчет квартир. Ютились мы все в комнатенках без всякой перспективы. Даже странно теперь это звучит, — улыбнулся Чернавский, — "без всякой перспективы"… А ведь это было так: строились тогда ведь монументальные гранитные дома, но считанные… И ста лет жизни не хватило бы, чтобы дошла очередь.

Словом, когда Валерий как-то зашел к нам в летную комнату, мы на него и навалились. Так, мол, и так: бываешь в Кремле — похлопочи, друг!

Он сказал: "Скоро не обещаю, но как буду у И. В., поговорю о вас".

Прошло, вероятно, с месяц, и вдруг нас вызывают в Моссовет и вручают ордера.

Трудно себе представить, что за радость нас охватила!.. Это ведь теперь получение квартиры стало, можно сказать, обыкновенным делом… Порадуются день, а завтра уже думают: "Эх, надо бы уж сразу трехкомнатную!"

Позже я спросил Валерия:

"Ну скажи мне, о чем вы с ним говорили?"

"О чем?.. — посмотрел на меня Валерий долгим и внимательным взглядом. — И. В. мне говорит: "Довольно вам летать, испытывать, полетали — хватит!.. Мы хотим вас назначить… на очень ответственную должность".

— Что ж ответил Чкалов? — прервал я затянувшуюся паузу, подозревая, что Чернавский будто бы и не хочет продолжать.

— Мне кажется, он тонко отговорился. Сказал, что начал испытывать поликарповский новейший истребитель И-180, что ждет от него большую скорость, что обещал Поликарпову испытать этот самолет быстро и хорошо. "Разрешите мне закончить, — сказал он Сталину, — и я готов выполнить любое ваше поручение".

Александр Петрович замолчал. Возникла еще более продолжительная пауза. В конце концов я не удержался и спросил:

— Так и не сказал вам Валерий, что хотели ему поручить?

— Сказал.

— Что же?

— Знаешь что… если я скажу тебе сейчасэ т о, ты не поверишь все равно; поэтому позволь мне больше об этом ничего не говорить.

В день, когда Валерий Павлович разбился, — 15 декабря 1938 года — мороз был 25 градусов. Можно смело сказать: не будь этого мороза, Чкалов бы не разбился!

Утром того же дня Чернавский уехал в институт на автомобиле, чтобы перегнать оттуда на Центральный aэpoдром разведчик СУ-2 с таким же, как и на самолете Чкалова, мотором М-87.

Механики долго возились на самолете Чернавского: сперва мотор просто не запускался в такую стужу, потом, когда заработал, никак не удавалось вывести его на максимальный режим. Все же показалось, что двигатель смирился с морозом, и механики предложили летчику готовиться в полет.

Чернавский уже с парашютом забрался в кабину, но когда сам стал пробовать мотор, никак не мог добиться плавного перехода от малых оборотов к полной мощности. Мотор «кашлял», как бы «давился», стрелял в карбюратор и не хотел работать.

Александр Петрович выключил мотор, соскочил с крыла на снег, сказал механикам: "Для таких морозов его нужно отеплить получше".

Полет отставили. Чернавский попросил вызвать машину — в электричке в меховом комбинезоне и унтах ехать было неудобно.

Когда дозвонился на завод, там ответили, что машин нет — все уехали на вынужденную посадку товарища Чкалова. Он сел, не дотянув до Центрального аэродрома.

— Валерий разбился! — проговорил Чернавский.

Из всех присутствующих в аэродромной теплушке только он и понимал, что на таком самолете, как И-180, в черте города сесть нельзя.

Когда Чернавский приехал на завод, у проходной вахтер с безысходной тоской сказал ему:

— Разбился у нас… товарищ Чкалов.

Уже заходя на посадку, планируя к аэродрому, Чкалов убрал газ, мотор быстро переохладился, и когда ему, Чкалову, понадобилось «подтянуть», то есть поддержать высоту, мотор "не забрал" — остановился.

Самолет его влетел на лесной склад, Валерия выбросило из кабины. Скончался он через два часа.

Удивительное дело!.. Как могли выпустить Чкалова в первый полет на самолете, у которого не было ни лобовых жалюзи, ни «юбок» моторных капотов, регулирующих проток к мотору охлаждающего воздуха? Да и как он сам согласился на неотепленном моторе лететь в такой мороз?

В 1938 году Пауля уволили с авиазавода, где он работал уже летчиком-испытателем и испытывал серийно выпускаемые двухместные истребители ДИ-6. Имея диплом Тимирязевки, он смог устроиться лесником в одном из белорусских лесничеств.

14 декабря перед отъездом к новому месту работы Яков Георгиевич встретил на Ходынке Валерия Павловича Чкалова.

— О! Яков Георгиевич, дорогой, здорово! Как поживаем? — воскликнул Чкалов.

— Спасибо, Валерий Павлович, сейчас уже ничего… На днях еду к месту новой работы.

— Куда же?

— В Беловежскую Пущу, — улыбнулся уголками глаз Пауль.

— Бросьте шутить, Яков Георгиевич, — рассмеялся Чкалов, — там нет авиационных заводов.

— По есть лесничество. Я ведь, Валерий Павлович, специалист по лесу…

— Ушам своим не верю! — нахмурился Валерий.

— Да. Уволили. "По сокращению штатов". Я-то понимаю, в чем дело, тем более что на следующий день на мое место оформили другого летчика. Наверно, кому-то не нравится, что в 1916 году я служил унтер-офицером в царской армии.

Чкалов пришел в ярость.

— Вот что, Яков Георгиевич, напиши немедленно заявление в ВЦСПС, а я постараюсь помочь. Черт знает что творится! Ничего, и месяца не пройдет, как вы вернетесь на завод!

Пауль поблагодарил Чкалова за участие.

Но увы! К самому Чкалову судьба оказалась куда более жестокой: на другой день его не стало.

Пауль уехал в Белоруссию и стал работать лесником. Кстати сказать, об этой своей работе всегда вспоминал потом с большим удовольствием.

Примерно через год Паулю пришлось все же расстаться с этой новой симпатичной профессией и вернуться к летно-испытательной работе.

Летно-инструкторская работа, особенно на самолетах-истребителях, дает летчику высокое мастерство. И мастерство растет быстро: инструктор много летает. Он должен быть примером для своих учеников. Он должен многое знать, быть подтянутым, собранным, достойным подражания.

Не случайно многие испытатели вышли из летчиков-инструкторов. Я мог бы назвать десятки достойнейших имен, но для примера назову Арцеулова, Громова, Кудрина, Жукова, Пауля, Анохина и Расторгуева.

Трудная эта летно-инструкторская работа. Изнурительная физически, очень ответственная. Завысишь балл, и он может стоить человеку жизни!.. Эта работа несовместима с равнодушием, впрочем, как педагогика вообще.

Нередкий инструктор, «вывозя» учеников на высший пилотаж, думает: "А буду ли я когда-нибудь испытывать новые самолеты?" Он учит летать, чувствовать, понимать машину и, радуясь, что ученики открывают для себя каждый раз новое, думает о новом для себя, об испытаниях.

Не исключено, что после очередного летного дня, поздно вечером, проверив, что все курсанты на местах и уже спят, он садится и пишет новый рапорт на ту же тему.

За пять лет инструктор-летчик Олег Гудков подал в разные инстанции уйму прошений и получил столько же отказов от заместителя начальника отдела кадров.

Все же случилось так, что один рапорт возымел действие: он каким-то образом попал к старшему начальнику, и тот разрешил отпустить Гудкова учиться в школу летчиков-испытателей.

Но начальник училища, ценя Гудкова, категорически воспрепятствовал его уходу. Тогда летчик-инструктор написал этому своему начальнику обыкновенное письмо:

"…Если бы у Вас был сын и так хотел стать испытателем, скажите, неужели Вы не отпустили бы его?"

Начальник училища вызвал Олега и вместо ожидаемого «раздрая» сказал с улыбкой:

— Вижу, ничего с тобой не поделаешь. Ступай учись!

Олег Гудков — известный летчик-испытатель, Герой Советского Союза, прекрасно помнил, что 1200 часов, которые он налетал на истребителях, когда был инструктором в летном училище, сослужили ему неоценимую службу.

Как-то в 1940 году, собираясь в полет, Яков Георгиевич Пауль любовно обхаживал свой самолет. Механики готовили яковлевский ближний бомбардировщик ББ-22 к очередному испытательному полету, летчик-испытатель не отходил от него ни на шаг. Крохотным перочинным ножом Пауль аккуратно подрезал волокна уплотнительного фетра, выбивавшиеся кое-где из-под капотов. За этим делом его и застал подошедший начальник летной части. Они поздоровались, и Иван Фролыч Козлов сказал:

— Ты у меня здесь брось, Яков Георгиевич, садиться по — куриному, как ты привык это делать на заводском аэродроме! У нас аэродрома хватает, и подходить к земле нужно как полагается — на скорости с запасом.

Все это Фролыч произнес тоном, что называется — невзирая на лица. Пауль, ростом выше Козлова на голову, выслушал внушение с покорным смирением инока. Только чуть смешливые искорки улавливались в его глазах. Было любопытно наблюдать, как через семнадцать лет поменялись ролями бывший инструктор Пауль и его бывший ученик «Козлович». Летчики наблюдали эту сцену.

— Понимаю, Иван Фролыч, слушаюсь! — тихо проговорил Пауль. — Действительно, привычка! Это ты метко подметил. Аэродром у вас великолепный, и здесь можно все позволять себе с запасом. Учту, спасибо… Но трудно мне. Понимаешь, привычка — вторая натура.

— Привыкайте, Яков Георгиевич, — усмехнулся наш испытатель Михаил Самусев, — мы все у Ивана Фролыча живем по формуле: "Семь пишем, два держим в уме!" Так сказать, про запас.

— Ай, трепач-трепач, — потеплел Фролыч и, уже обращаясь к Паулю: — Ты пойми, Яков Георгиевич, я не хотел тебя обидеть, но совет мой ты все-таки учти.

— Непременно учту, Иван Фролыч, дорогой, не беспокойся!

Ближний бомбардировщик ББ-22, который испытывал у нас Пауль, был нашумевшим в ту пору самолетом. Летчики шушукались между собой и, толком ничего не зная, сочиняли об этом самолете легенды.

Теперь из книги конструктора Александра Сергеевича Яковлева мы узнаем, что Сталин, беседуя в 1939 году с создателем самолета а Кремле, немало удивлялся, каким это образом удалось при тех же моторах, что и на серийном самолете СБ, получить скорость на сто с лишком километров в час больше.

"Сталин все ходил по кабинету, удивлялся и говорил:

— Чудеса, просто чудеса, это революция в авиации".

(А. С. Я к о в л е в, Цель жизни)

И в самом деле: ББ-22 намного опередил по скорости наши бомбардировочные, да и некоторые истребительные самолеты 1939 года. Вместе с тем этот самолет как-то не любят вспоминать, скорей всего потому, что на него возлагали слишком большие боевые надежды, которые в наступившей войне он не в состоянии был оправдать.

А оправдать боевые задачи он не мог, в частности, потому, что скорость на нем была получена за счет других предельно ужатых важнейших качеств: вооружения, удобства работы экипажа, оборудования, маневренности, дальности и продолжительности полета. Так что чудес, о которых говорил Сталин, для таких специалистов, как Туполев, Петляков, Мясищев, Бартини, да и Поликарпов, конечно, в этих рекордных достижениях и не было.

Значение этого самолета ни в коем случае нельзя умалить, пусть даже и не суждено ему было проявить себя настоящим солдатом. Его значение сказалось в зажигательном импульсе, который он привнес собой в нашу авиационную промышленность.

Появление ББ-22 взбудоражило… Нет, пожалуй, даже взбесило творческие натуры конструкторов, вывело их из самосозерцательного состояния, заставило сказать: "Ну теперь держись, Яковлев!"

И закипела тут буквально круглосуточная работа. Талантливые люди совершенно выключились на время — правда, не без посторонней помощи — из личной жизни. И в результате появилась сперва «сотка», потом "сто третья".

Этим самолетам суждено было стать той грозной силой, что в известной мере предопределила нашу победу. Этим самолетам когда-нибудь мы соорудим памятники. И в самом деле, почему памятники архитектуры и искусства мы сохраняем бережно и почему шедевры конструкторской мысли, которым суждено было сыграть исключительную роль в величайшей битве за Родину, должны бесследно исчезнуть для потомков?

Помните, боевое название «сотки» — «Петляков-2», или ПЕ-2, а "сто третьей" — «Туполев-2», или ТУ-2!

|

Пикирующий бомбадировщик Ту-2 конструкции А. H. Туполева

Эти самолеты имели скорость примерно такую же, какую удалось впервые получить на ББ-22, но ПЕ-2 и ТУ-2 были уже прекрасно вооружены пушками и крупнокалиберными пулеметами, имели бронеспинки, обладали необходимой дальностью и продолжительностью полета. И мы их никогда не забудем, потому что они принесли нам возможность побеждать и победить великолепно вооруженного врага.

Но и справедливости ради не стоит забывать, что появились они в ответ на зажигательный импульс, привнесенный, по сути, рекордным для своего времени самолетом ББ-22.

И снова вернусь к Якову Георгиевичу Паулю. Да, он собирался в очередной испытательный полет на ББ. И с ним намеревался лететь наш инженер-испытатель Василий Яковлевич Молочаев. Они о чем-то договаривались в последнюю минуту, стоя друг против друга у самолета. Глядя на них, трудно было удержаться от улыбки: затянутый лямками, высокий и худой Пауль в остроконечном кожаном шлеме и снизу на него смотрящий Молочаев в меховом летном наряде — Дон-Кихот и Санчо Панса — авиационный вариант.

Потом они ушли в шестой на этом экземпляре машины ББ-22 испытательный полет. Предстояло выполнить "скоростные площадки" для замера максимальной скорости, и они проделали это успешно, пробыв в воздухе один час пять минут.

К истечению этого времени они полагали, что в баках их самолета остается еще минут на пятнадцать бензина, но над аэродромом горючее неожиданно иссякло, и моторы остановились один за другим.

Опытнейший летчик Пауль сумел круто развернуть скоростной и строгий самолет к летному полю и не свалиться при этом "в безмоторном полете" в штопор. С остановленными моторами ББ-22 планировал, что называется, камнем, и, хотя летчик сократил путь, зайдя наискось к посадочной полосе, нескольких метров высоты все же не хватило, чтобы перетянуть забор аэродрома. Самолет влетел на аэродром, пробив брешь в колючей проволоке.

С минуту испытатели сидели в кабине молча. Иначе и не могло быть после такой неожиданной и молниеносной посадки. Когда же снежная пыль вокруг улеглась, Яков Георгиевич повернулся к Молочаеву и проговорил настолько спокойно, что фраза эта так и запечатлелась в памяти Василия Яковлевича на всю жизнь:

— Ну вот, Василий Яковлевич, слава богу, и закончили программу… Теперь можно не торопясь писать отчет.

С Паулем мы познакомились близко в 1943 году на одном из восточных заводов, где проводили испытания фронтовых истребителей ЯК-9, Якову Георгиевичу было тогда чуть меньше пятидесяти.

Завод ежесуточно выпускал около двадцати отличных истребителей, и каждый из них нужно было по нескольку раз облетать, чтобы придирчивый военный приемщик санкционировал их отправку на фронт. Как раз назревала Сталинградская эпопея.

В перерывах между полетами на высоту, на отстрел пушек по земным мишеням, на пилотаж, на испытание прочности в отвесных пикированиях мы могли часто беседовать с Яковом Георгиевичем в бараке летно-испытательной станции, не снимая с себя летных доспехов. Разговор с этим образованным, обаятельным человеком доставлял всегда большое удовольствие.

Однажды я попросил его рассказать, как он воевал в гражданскую войну.

|

Фарман-30". Красвоенлет Я. Г. Пауль воевал на нем в 1919 году против Колчака.

Воевал Пауль тогда на «фарсальме» — «Фармане-30» с мотором «сальмсон». Они начали наступление с Урала и гнали Колчака через Сибирь. Дольше всего авиаотряду, где был Пауль, пришлось базироваться в Петропавловске — между Свердловском и Омском.

Я спросил Пауля, бывали ли у них там, на восточном фронте, воздушные бои? Он ответил, что, когда с обеих сторон летает мало самолетов, в воздухе встретиться трудно. И все же воздушные бои были. Ему, например, памятен случай, когда наблюдатель подстрелил из пулемета вражеский самолет и тот опустился на территории красных. Оба летчика были взяты в плен.

Рассказывая о боевой работе красных летчиков, Пауль не умолчал и об изменах некоторых летчиков — бывших царских офицеров, перелетевших к белым.

Один, к примеру, получив в отряд восемь новеньких самолетов «сопвич», семь из них собственноручно разбил, имитируя ошибку в пилотировании, а на восьмом самолете удрал к Колчаку.

Вскоре другой летчик, тоже бывший царский офицер, отправился в воздушную разведку с комиссаром на борту. В стане белых он приземлился и выдал комиссара. Колчаковцы того, конечно, расстреляли.

Не мудрено, что после таких событий в авиаотряд из штаба фронта прибыл особый уполномоченный A. Poзенгольц. Теперь имелись все основания никому из "старых спецов" не доверять. А в отряде к этому времени остался единственный летчик, и тот "из старых" — бывший унтер-офицер царской армии Пауль.

Яков Георгиевич стоял у своего «фарсальма», когда к нему подлетел бледный от ярости особый уполномоченный с маузером в руке, и трудно сказать, чем бы это кончилось для Пауля, если бы летчика вовремя не заслонил собой его механик-коммунист.

— Отойди!! — закричал на механика, еще более распаляясь, Розенгольц. — Я расстреляю его все равно как собаку!.. Где гарантия, что и он не улетит завтра к белякам на последнем аэроплане?! Где?! Ты, что ли, за него поручишься головой?! А? Тебя прикажешь с ним поставить к стенке?! Нет, шалишь, брат, никому из них больше не верю!

Розенгольц принялся бегать вокруг, стараясь забежать так, чтобы механик не помешал ему выстрелить в Пауля. А механик с той же сноровкой вертелся между ним и Паулем. Розенгольц не утихал. Наоборот, особый уполномоченный не только костил всех летчиков вообще, начиная от самого Икара, но и для убедительности разрядил маузер несколько раз, однако не зацепил ни летчика, ни проворно снующего перед ним механика.

Пауль оставался неподвижным и внешне был спокоен. Он понимал, что положение его критическое. Более того, если бы даже его самого спросили: "Как быть с тобой?" — он был готов ответить: "Хоть я предан красным, но так, видно, надо. Я должен пострадать за тех, кто изменил. Стреляйте, я готов!"

Однако прошло время, и Розенгольц несколько поостыл. Механики стали убеждать его верить Паулю. Он спрятал оружие, а вечером поручил Паулю лететь с рассвета на бомбежку.

На утро следующего дня Пауль со своим верным механиком, погрузив себе под ноги полупудовые бомбы и кипы листовок, отправился бомбить эшелоны белых.

В 1943 году Пауль подарил мне свои старые летные очки. Очки-ветераны, опушенные по краям беличьим мехом, со стеклами из желтоватого триплекса. Сказал, что в них летал еще на «дейчфоре» в Московской школе. В бытность мою пионером такие очки казались мне не только несбыточной мечтой, но и символом необычайного летного мастерства. И вот эти старые, потертые очки-"бабочка" появились на моем шлеме. Что и говорить, как тронут я был подарком Пауля!

В его очках я пролетал много лет и дорожил ими. Вместе с тем не раз задавал себе вопрос: "Чем это я так растрогал Якова Георгиевича, что он расстался с очками, с которыми обычно летчики никогда не расстаются?"

В 1968 году я навестил Пауля. Позвонил, узнал его шаги за дверью. Яков Георгиевич сразу же одарил теплом своих улыбчивых глаз и сказал так просто, будто мы вчера с ним виделись:

— Как это хорошо, что заглянули! Я вам кое-что сейчас покажу. Только имейте в виду, — продолжал он, когда уже усадил меня на диван, — основную часть фотографий у меня растащили. Но вот тут посмотрите, может, что-либо подберете, что покажется интересным.

Я стал рассматривать пожелтевшие снимки. Пауль попутно рассказывал о них. Часть из фотографий удалось отобрать для этой книги.

Потом Яков Георгиевич взял с полки книгу, какой-то серый потрепанный «гроссбух», и спросил:

— Игорь Иванович, вы не увлекаетесь этим?

— А что это? — отреагировал я на вопрос вопросом, успев подумать: "Уж не библия ли?"

Он раскрыл переплет, и я прочел: "Курс дифференциальных уравнений".

— Нет, не увлекаюсь, Яков Георгиевич, — заулыбался я, глядя ему в глаза.

— Вы знаете, а мне всегда казалось, что вы любите высшую математику, — проговорил он чуточку разочарованно и стал листать книгу, всю испещренную рядками буквенных выражений. И, находя вдруг на какой-нибудь из страниц особенную, неведомую для моего понимания прелесть, обращался ко мне восторженно:

— Нет, вы полюбуйтесь!.. Право!.. Ну разве это не поэзия?

Наблюдая редкий, удивительный экстаз математика-поэта, я выглядел, очевидно, не лучшим образом. Возможно, походил на глухонемого в первом ряду кресел во время симфонического концерта.

"Поэзия дифференциальных уравнений?! — думал я. — Этого как будто никогда еще не приходилось слышать… Неужели это он говорит всерьез?.. Глаза его вечно смеются, и никогда не знаешь, когда он шутит".

Но Пауль продолжал листать книгу, и тут я увидел его трепетные, как у музыканта, пальцы. "Нет, он не шутит!"

Вошла супруга Якова Георгиевича и пригласила к столу. Пауль взял графин и налил в рюмки водку. Он обратился к жене:

— Я рассказывал тебе… может быть, ты забыла — это было давно, двадцать пять лет назад. Наш гость оказал мне услугу, которая меня глубоко растрогала. Предлагаю тост…

— Помилуйте, Яков Георгиевич, — вмешался я, почувствовав себя в положении человека, которого поздравляют со званием Героя, перепутав инициалы. — О чем вы говорите?.. Здесь какая-то ошибка.

— Я поясню, — спокойно ответил он. — Вы, конечно, забыли. В сорок третьем — помните, когда вы приехали с бригадой от института к нам на завод, — я попросил вас слетать за меня на ЯКе на «потолок», и вы проделали это с такой готовностью, будто я попросил вас передать кусок хлеба с другого конца стола.

— Не помню ничего, — возразил я, — но если даже так, что ж тут особенного? Разве вы не слетали бы за меня?

— Слетал бы. И ничего бы особенного не было, если бы мы выступали на равных, но я на двадцать лет старше вас. А в тот день я уже сделал с утра два высотных полета, и нужно было позарез сделать третий, а я почувствовал себя неважно настолько, что лететь не мог. Я обратился к кому-то из наших заводских летчиков, и все оказались заняты… И тут — конечно, это во мне заговорила гордыня, — я ощутил себя таким никому не нужным и слабым, как будто все проходили мимо, а я стоял с протянутой рукой. Потом, зайдя в летную комнату в бараке, я увидел вас и решил сказать. "Да с удовольствием, Яков Георгиевич, что за вопрос?! Где ваш самолет?.." — вы взглянули в окошко, взваливая парашют на плечо.

Я смотрел вам вслед, пока вы набирали высоту, и, помню, стыдно теперь в этом признаться, на глаза мне навернулись слезы… На другой день я подарил вам свои любимые очки. У меня не было тогда более дорогой мне вещи.

Давайте же выпьем за то, чтобы очки, даренные старыми летчиками молодым, никогда не разбивались!

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |