"Искатель. 1971. Выпуск №6" - читать интересную книгу автора

Глава 2. ГЕНИЙ

От нестерпимого блеска солнца болели глаза, и вся Кремона, отгородившись от палящих лучей резными ставнями, погрузилась в дремотную сиесту. Горячее дыхание дня проникало даже сюда, в увитый виноградной лозой внутренний дворик; каменные плитки пола дышали жаром. Прохладно плескал лишь вспыхивающий искрами капель маленький фонтанчик посреди двора, но у Антонио не хватало смелости спросить воды. Великий мастер, сонный, сытый, сидел перед ним в деревянном кресле, босой, в шелковом турецком халате, перевязанном золотым поясом с кистями, и мучился изжогой.

— Нельзя есть перед сном такую острую пищу, — сказал мастер Никколо грустно.

— Да, конечно, это вредит пищеварению, — с готовностью согласился Антонио, у которого с утра во рту крошки не было.

Мастер Никколо долго молчал, и Антонио никак не мог понять, спит или бодрствует он, и нетерпеливо, но тихо переминался на своих худых длинных ногах, и во дворике раздавался лишь ласковый, сводящий с ума от жажды плеск холодной воды в фонтане и скрип его тяжелых козловых башмаков. На розовой лысине мастера светились прозрачные круглые капли пота.

— Чего же ты хочешь — богатства или славы? — спросил наконец мастер.

— Я хочу знания. Я хочу познать мудрость ваших рук, точность глаза, глубину слуха. Я хочу познать секрет звука.

— Ты думаешь, что возможно познать и подчинить себе звук? И по желанию извлекать его из инструмента, как дрессированного сурка?

Антонио облизнул сухие губы:

— Я в этом уверен. И вы это умеете делать.

Мастер засмеялся:

— Глупец! Сто лет мы все — мой дед Андреа, дядя Антонио, мой отец Джироламо и я сам, Никколо Амати, — пытаемся научиться этому. Но умеет это, видимо, только господь бог и всякого, кто приблизится к этому умению, покарает, как изгнал Адама из рая за искушение мудростью. Если ты превзойдешь меня в умении своем, то приблизишь к себе кару божью. Тебя не пугает это?

Антонио подумал, затем качнул головой:

— Ищите и обрящете, сказано в писании. Если бы я знал, что вы дьявол, обретший плоть великого мастера, я бы и тогда не отступился.

Старик оживился:

— Ага, значит, и ты уже наслышался, что Никколо Амати якшается с нечистой силой? Не боишься геенны огненной?

— Нет ада страшнее, чем огонь неудовлетворенных страстей и незнания…

— Ты жаден и смел, и это хорошо. Но ты хочешь моей мудрости и моего умения. Что ты дашь мне взамен?

— Разве спрашивает об этом оливковое дерево у молодой ветви своей, на которой еще не созрели плоды?

— Но ты не ветвь с древа жизни моей, — сурово сдвинул клочкастые седые брови Амати.

— Вы богаты и славны, великий мастер. Богатство и слава щедро напоили ветви древа жизни вашей. Но ветви не дали плодов. Сто лет ищет род Амати секрет звука…

— Мой сын Джироламо продолжит мое дело. И моя рука еще тверда, а глаз точен.

— Джироламо, я уверен, укрепит славу вашего дома. Но он еще ребенок. И такое богатство нельзя держать в одном месте. Разумнее его было бы разделить…

— Ты уже был резчиком и музыкантом. Почему я должен верить, что ты не раздумаешь быть скрипичным мастером?

— То были необходимые ступени к саду ваших знаний. Нет мечты у меня более сильной и святой, чем работать у вас.

— А что ты умеешь?

— Учиться…

Учеником был принят Антонио Страдивари к Никколо Амати — без оплаты, за еду и науку…

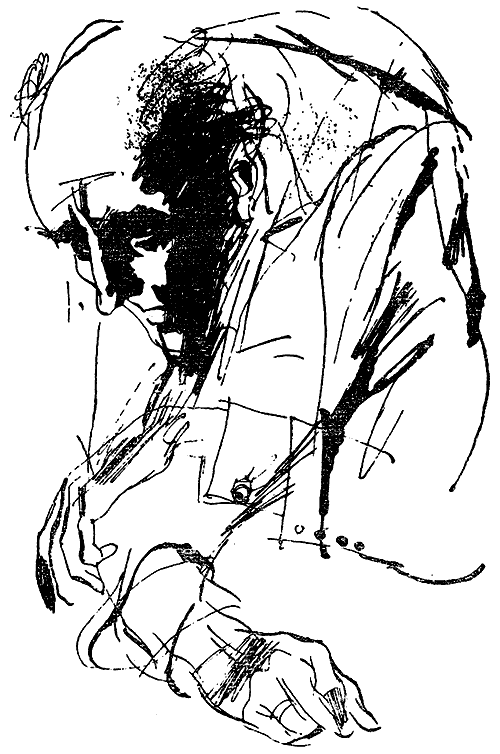

Я сразу узнал Полякова. Тысячи раз я видел его по телевизору и в киножурналах, портреты в газетах и на афишах, и я был готов к тому, что он появится с минуты на минуту, и хорошо знал, кто он такой. А мы были для него пришельцами из неизвестности — посторонние, чужие люди, которые почему-то хозяйничают в его доме, где все перевернуто, развалено, намусорено — по всей квартире до самых дверей, у которых предупреждением о беде стоял постовой милиционер.

От этого замерло на лице Полякова досадливое удивление, хотя в глазах его плавала, постепенно угасая, надежда: все это чья-то нелепая шутка, глупый и злой розыгрыш от начала до конца — не было никакой кражи, и не было звонка из милиции на дачу с просьбой срочно явиться в Москву на квартиру, или, наоборот, был звонок, но это какой-то дурак решил так его разыграть, и пропало воскресное утро, вырванное наконец из сумасшедшего потока повседневной суеты, утомительной работы, невозможности подумать спокойно и в одиночестве, погулять в осеннем солнечном лесу. И я видел, как растаяла эта надежда, будто льдинка на жарком июльском асфальте. Ушло выражение досадливого удивления, и лицо его — худое, усталое лицо с тяжелым подбородком боксера и грустными глазами апостола — затопила обычная человеческая растерянность, и кривая жалобная улыбка помимо его воли наискось перерезала лицо.

Так мы и стояли молча, лицом к лицу, не зная, что надо сказать в этой ситуации, а он все улыбался этой невыносимой улыбкой, которая для меня была пыткой. Потому что только мы двое знали сейчас масштаб случившегося несчастья. Я подумал о нем раньше, когда говорил с Лавровой, но старательно отгонял от себя эту мысль. А теперь, глядя на жалкую кривую улыбку Полякова, я понял, что произошло именно это. Так бессмысленно и страшно улыбаются люди, которым миг назад принесли разящую весть о потере кого-то очень близкого.

Он облизнул пересохшие губы и хрипло спросил:

— Скрипка?!.. В шкафу?..

— …Постарайтесь вспомнить, что еще пропало из квартиры…

Он сидел в глубоком кресле и ладонями держал себя за лицо, отчего казалось, будто голова его украшена двумя белыми ветками. Поляков меня не слышал. Потом он поднял голову и сказал:

— Да-да, конечно, наверное… Что вы сказали, простите?

— Мне нужно, чтобы вы перечислили пропавшие из дома вещи…

Поляков пожал плечами:

— Я затрудняюсь так, сразу… Жена попозже приедет, она, наверное, точно скажет. Но это все не имеет значения. Пропала скрипка. Скрипка моя пропала, — сказал он сдавленным голосом, и весь он был похож на горестно нахохленную, измученную птицу.

Я не знал, что сказать, и неуверенно спросил:

— Вы, наверное, привыкли к этому инструменту?

Он поднял голову и посмотрел на меня удивленно, и по взгляду его я понял, что сказал нечто невероятное.

— Привык? — переспросил он. И голос у него все еще был удивленно-раздумчивый. — Привык? Разве человек к рукам своим, или к глазам, или к ушам своим привыкает? Разве к детям или родителям привыкают? К воспитателям своим или ученикам?..

Желая выкрутиться из неловкого положения, я брякнул следующую глупость:

— Да, это, видимо, редкий инструмент.

Поляков встал так стремительно, будто его выбросила из кресла пружина. Он быстро прошел по комнате, достал из письменного стола пакет, раскрыл его:

— Это паспорт моей скрипки. Позвольте задать вам вопрос, молодой человек…

Я кивнул.

— Вы дежурный следователь или будете заниматься этим делом до конца?

— Я старший инспектор Московского уголовного розыска и буду вести дело по краже в вашей квартире. Моя фамилия Тихонов.

Поляков походил по комнате в задумчивости, потом резко повернулся ко мне:

— Перед тем как вы приступите к своему делу, я хочу поговорить с вами. Я уверен, что наговорю массу банальностей, как всякий неспециалист в чужой работе. Но об одном все-таки я хочу вас попросить: сделайте все, что в ваших силах, для отыскания скрипки. Я уже вижу, что украли большую сумму денег, много вещей, но клянусь вам жизнью, если бы у меня потребовали все мое имущество и вернули инструмент, я был бы счастлив…

Он говорил сбивчиво, слова накипали у него в горле и, стремясь одновременно вырваться наружу, сталкивались, застревали, и речь от этого получалась хриплая, задушливая. Он был бледен той особой синеватой бледностью, что затопляет лицо внезапно испуганных или взволнованных нервных людей; и сквозь эту бледность особенно заметно проступала неживым коричневым цветом кожная мозоль на шее под левой щекой — печать усердия и терпения гения, след тысяч часов упражнений на скрипке.

Поляков прижал паспорт к груди и сказал:

— Я понимаю, что говорю какие-то совсем не те слова, но мне очень важно, чтобы вы поняли масштаб несчастья. Дело в том, что скрипка — единственная вещь, не принадлежащая мне в этом доме…

— То есть как? — спросила незаметно вошедшая Лаврова.

— Моя скрипка — общенациональное достояние. Владеть, хозяйствовать над ней одному человеку так же немыслимо, как быть хозяином Царь-пушки. Скрипка, на которой я играю… — он запнулся, и губы его болезненно скривились, — на которой я играл, принадлежит всему народу, она собственность государства…

Поляков достал из кармана металлический тюбик, трясущимися пальцами отвинтил крышку и достал плоскую белую таблетку, кинул ее под язык, и по легкому запаху мяты я догадался, что это валидол.

— Этой скрипке, — сказал он, тяжело вздохнув, — двести сорок восемь лет. Последние тридцать шесть лет на ней играл я. Взгляните, — протянул он мне паспорт скрипки.

Но у него не было времени ждать, пока я прочту, он торопливо заговорил снова:

— Это «Страдивари» периода расцвета. Мастер изготовил ее в 1722 году. На нижней деке его знак — год, мальтийский крест и надпись «Антониус Страдивариус». Скрипка темно-красного цвета с резным завитком. У инструмента есть какая-то формальная международная страховая цена, но это ведь все символика — скрипка цены не имеет. Звук ее уникален, он просто неповторим…

В изнеможении Поляков сел в кресло и снова стал похож на больную птицу.

|

Он посидел в задумчивости, потом заговорил, но мне было понятно, что слова его сейчас — лишь легкий, полустершийся отпечаток проносящихся в голове мыслей и воспоминаний.

— …Когда я впервые взял ее в руки, меня охватило предчувствие счастья, хотя я еще не тронул струн. Она была нежна, как ребенок, и загадочно-трепетна, как женщина. Такое бывает в первой любви. И еще когда впервые берешь на руки своего ребенка… Но свой ребенок и первая любовь — это мир, открывающийся в общении… Я провел смычком по струнам… Она заплакала, закричала, засмеялась, запела, заговорила… Она открыла мне новый свет, я предчувствовал и ждал свидания с ней много лет… И мое сердце тогда не выдержало этой встречи, и я заплакал от счастья, и все вокруг улыбались, но они не знали, что я встретил ее, как находит лодку плывущий в океане. Я читал этот мир в нотах, я слышал его в душе, но без нее я не мог рассказать о нем людям… Я играл, играл часами без остановки, и она открывала мне все новые горизонты звука… Мы никогда не разлучались, она объехала со мной весь мир, и я видел, как люди плакали, слушая ее волшебный голос. Она была всемогуща и беззащитно-хрупка, как ребенок… Тридцать шесть лет назад мне вручил ее нарком, и мы с ней не расставались…

Да, это были отраженные вслух мысли, потому что так можно говорить или с самим собой, или играя на публику, но Поляков не играл на нас, я полагаю, он нас вообще не замечал.

Он сидел в своем кресле, совершенно раздавленный случившимся, торчали во все стороны угловатые, острые локти, колени, причудливо были заломлены кисти, черные озера тоскующих глаз, подбородок на плече — будто это диковинную птицу разобрали на части и как попало набросали в глубокое плюшевое гнездо кресла. На мгновение во мне шевельнулось недоброе чувство, смешанное с недоумением, — это был не гений и не великий маэстро, это был потерпевший, самый обычный потерпевший. Я сказал строго:

— Ну-ка, Лев Осипович, соберитесь, пожалуйста! Нельзя так распускаться! Без вашей помощи я не смогу найти вора.

Поляков очень грустно взглянул на меня, и я подумал, что мне не надо смотреть ему в глаза — они, как омуты, поглощали меня, замедляли реакцию, это были глаза не потерпевшего, удрученного кражей, а скорбящего Демона, доброго фанатика, страдающего гения. Нет, он душевно больше меня, и, если он эмоционально перехватит инициативу, я не смогу заставить его помочь мне. И, не давая ему ответить, я сказал:

— У вас особая кража — поэтому вы должны мне помогать. И ваша помощь сейчас — в мышлении. Вы должны отбросить все переживания и мобилизовать до предела память, способность спокойно и методично рассуждать. Тогда мы сделаем первый шаг к возвращению скрипки…

— Вы думаете, удастся поймать вора? — спросил Поляков.

Я сел в кресло напротив него:

— Разговор у нас мужской?

— Конечно.

— Тогда слушайте. В мире нет окончательных тайн, ничего нет тайного, что когда-нибудь не становится явным. Но когда я приезжаю на место преступления, меня всегда охватывает томительное ощущение бессилия. Вокруг толпятся зеваки, потерпевшие, свидетели, дворники, и все ждут от меня, что я посмотрю окрест своим профессиональным взором и, как фокусник, достану из рукава вора. А я ведь знаю-то не больше их, и мне так же трудно представить невидимое, как и всем им, тем, кто стоит вокруг и ждет чуда. Но чудес, как и тайн, не бывает. Поэтому я начинаю медленно, методично думать и искать, запоминать все, что мне говорят, сравнивать, оценивать, и в конце концов начинает проясняться истина. Понимаете, для отыскания ее не нужны никакие чудеса, а нужны спокойствие, терпение и труд. Таким же способом я намерен искать скрипку «Страдивари». И хочу, чтобы вы, тщательно подумав, вспомнили, что пропало из квартиры.

— Да я же вам сказал, что сейчас это не имеет значения…

— Имеет, — перебил я. — Ваш «Страдивари» на рынок не понесешь, а золотые часы, например, какой-нибудь продавец мимозы возьмет у вора с большим удовольствием…

Поляков прошелся по комнате. Мои откровения не то чтобы успокоили, но, по крайней мере, отвлекли его от горестных раздумий.

— Похищены деньги, — сказал он, откашлявшись, как будто собирался декламировать. И вообще, сейчас, когда он немного отвлекся от мысли о пропаже скрипки и стал считать, что у него было украдено из вещей потребительских и денег, появилась в нем какая-то застенчивая неловкость, как будто он стеснялся всего происходящего. Я давно заметил эту болезненную застенчивость у обворованных людей — к тяжести потери примешивается какой-то нелепый подсознательный стыд, ощущение, что, ограбив тебя, вор еще и посмеялся над тобой, оставив дураком на общее обозрение, злорадное или сочувственное, но, во всяком случае, ты становишься предметом всеобщих пересудов и жалости.

Поляков перечислял похищенное, расхаживая по комнате, Лаврова писала протокол:

— Ордена… лауреатские медали… золотой ключ от ворот Страсбурга… транзисторный приемник, почетная цепь от Токийского филармонического оркестра… магнитофон марки «Филиппс», два чемодана…

Потом мы сели за стол и стали заполнять длинный, разлинованный мной лист — список людей, вхожих в дом Полякова.

На каждой следующей фамилии Поляков вскакивал со стула, хватал себя худыми руками за грудь и говорил мне с возмущением:

— Ну, как вы могли даже подумать про этого человека?

— А я ничего про него не подумал, — отвечал я рассеянно. — Я его пока только записал. Там посмотрим…

— А теперь давайте вновь вернемся к вопросу о слесаре, — сказал я Полякову. — Значит, у вас перестал работать верхний замок в двери…

— Да. Это было приблизительно две недели назад. Я сказал жене за завтраком, что надо вызвать слесаря, потому что замок не запирался. В это время пришел водопроводчик из домоуправления. Краны какие-то он смотрел в ванной и на кухне. Я ему сам дверь отворял. А когда он закончил работу, я его спросил, не разбирается ли он в замках. Он согласился посмотреть. Возился он минут пятнадцать, все исправил и ушел.

— Ключи вы ему давали?

— Ну а как же? Надо ведь было посмотреть, как работает замок, — Полякова раздражала моя несообразительность.

Но я продолжал гнуть свою линию:

— Вы ему давали ключ только от испортившегося замка?

— Да нет же! Какой смысл снимать его со связки? Я ему всю и дал… И потом он ведь никуда не уходил!

— Он при вас чинил, вы сами никуда не отлучались?

Поляков возмущенно пожал плечами:

— Не помню! Но, уж наверное, я не стоял у человека над головой! — Он задумался на мгновение и добавил: — Я даже точно помню, что не стоял — мне звонили из школы больных детей, просили выступить у них…

Я сделал пометку у себя в записной книжке и спросил:

— И что вы им ответили? Из школы?

Надо полагать, Поляков никак не мог решить насчет меня, с кем имеет дело: с дураком или таким бестактным типом. Он сказал недовольно:

— Я объяснил, что у меня очень плотно расписано время. Но для них постараюсь выкроить час — они очень просили.

— Ну хорошо, — сказал я и показал ему вороненый короткий ломик, который Халецкий нашел в складке кресла между спинкой и сиденьем. — Вы точно знаете, что этого предмета у вас дома раньше никогда не было?

— Как вам сказать… Все-таки, мне кажется, не было, — сказал он. Я подумал, что ничего нет в этом удивительного: зачем виртуозу-скрипачу воровская фомка? Фомка была отлично сделана: с расплющенным опорным концом, заостренным краем, удобной широкой ручкой. На черни металла был отчетливо виден давленый знак — две короткие молнии. Видимо, вор в темноте положил ее на кресло и потерял.

— Свечи в шандале вы не зажигали?

Поляков покачал головой:

— Нет, мы держали их как приятный сувенир. Мне преподнесли их… А-а! — он махнул рукой.

Вор работал сначала при одной свече, потом, видимо, освещение показалось ему недостаточным, и он зажег две других, оттого они и обгорели значительно меньше первой.

Вошла Лаврова с телеграммой в руках:

— Лев Осипович, в почтовом ящике лежала на ваше имя телеграмма…

Поляков сорвал наклейку, быстро пробежал глазами текст, еще раз прочитал, протянул мне бланк:

— Чушь!.. Ничего не понимаю… Таратута какой-то…

В телеграмме было написано: «Записи ваших произведений направляю бандеролью. Таратута». Пометка: «В случае отсутствия адресата оставить в почтовом ящике». Отправлено вчера в 9.15 утра, доставлено в 17.45.

— А вы не знаете этого Таратуту?

— Понятия не имею, первый раз слышу. И никаких записей я не жду — я уже давно не записывался.

— Скажите, Лев Осипович, в каких вы отношениях с вашими соседями Обольниковыми?

— С Обольниковыми? В хороших отношениях, наверное. Не знаю. Надо у жены спросить. Ей, по-моему, Евдокия Петровна по хозяйству помогает. Да, наверняка в хороших: жена у них оставляет для меня ключи.

— В ваше отсутствие они не заходят к вам в квартиру?

— А зачем? Наверное, нет. Думаю, что не заходят.

— Ладно, будем заканчивать. Скажите, слесарь, ремонтировавший дверной замок, из вашего ЖЭКа?

— Да, он, по-моему, сказал, что он из домоуправления. Но я, помнится, записал в книжку номер его телефона — если что-то понадобится срочно. Мне очень понравилось, как он быстро и точно работал. Сейчас я возьму из прихожей телефонную книжку…

Он вышел из комнаты, и через мгновение я услышал его удивленный возглас:

— Послушайте, здесь почему-то много листов вырвано!

Я встал, но он шел мне навстречу, протягивая раздерганную книжку. Я взглянул на те листочки, изглоданные пламенем, растоптанные, что бережно собирал с полу Халецкий, — сквозь сумрак пепла отчетливо проступала линовка.

— Вот они, Лев Осипович, листочки из книжки, — показал я. — На какую букву вы его записали?

— На «С» — слесарь, дядя Паша, — сказал Поляков; все это казалось ему уже невыносимо запутанным.

Я полистал книжку — страницы с буквы «П» по букву «У» были вырваны. Халецкий распрямился, потер затекшую спину и сказал неожиданно:

— Сила моя совершается в немощи…

— Да-а? — неуверенно переспросил Поляков.

— Наверное, — ухмыльнулся Халецкий. — Это в писании так сказано. А мы попробуем проверить. Мне надо будет взять у вас отпечатки пальцев…

— Зачем? — удивленно и испуганно спросил Поляков.

— Во-первых, я буду единственным обладателем такого вашего факсимиле, а во-вторых, и это главное, надо будет отличить их от других отпечатков, снятых нами здесь и, возможно, принадлежащих вору.

Я смотрел, как Халецкий бережно и быстро накатывает на дактокарту оттиски пальцев Полякова, пальцев, которые заставляют плакать и радоваться тысячи людей. Эти пальцы, единственные в мире, были в черной копировальной мастике, бессильные, послушные, будто не они вызывают к жизни целые миры, и именно в этот миг я понял чудовищность и нелепость всего происшедшего. Эх, одно слово — криминальный сыск!

— …Мысли, идеи, планы? — сказал комиссар. — Мне уже звонили по этому делу из нашего министерства, из Министерства культуры и Коллекции уникальных музыкальных инструментов. К вечеру, полагаю, уровень звонков поднимется.

Я хорошо понимал его — комиссару предстоит вдоволь пообъясняться. Только я собрался раскрыть рот, как раздался телефонный звонок, и комиссар снял трубку:

— Да, я. Здравствуйте. Да, конечно. По этому вопросу сейчас как раз провожу совещание. Слушаюсь. На контроле? Хорошо, есть. Так у нас все дела особой важности. Понимаю я все, не надо мне объяснять, иногда и я на концерты хожу. Слушаюсь. Вечером доложу….

Он осторожно положил трубку на рычаг, помолчал, потом поднял на меня взгляд:

— Ну, давай, Тихонов. В твоих железных руках судьба моего инфаркта, — он усмехнулся, но глаза у него были невеселые.

— По материалам осмотра места происшествия, допросов потерпевшего и соседки представляю картину преступления следующим образом. Кража была совершена между нолем и двумя часами ночи, скорее всего одним человеком. Он вхож в дом Полякова, хорошо ориентируется в квартире…

— Разъясняй подробнее, — бросил начальник МУРа, делая на бумаге какие-то пометки.

— Из трех шкафов в квартире взломан только тот, где лежала скрипка. Если это не случайность, то это сделал хорошо знакомый с квартирой человек. Либо вору дали точный план. Думаю, что он был там один. Во всяком случае, следы оставлены только одним человеком.

— Принимаем как рабочую гипотезу, — сказал комиссар.

— Еще?

— Там есть один сосед, внушающий мне опасения. Алкоголик, в клинику его положили накануне кражи. Но у него был доступ к ключам от квартиры, я им всерьез займусь. Теперь есть еще один ход: из квартиры похищен магнитофон «Филиппс», но сохранился его технический паспорт с номером НВ-182-974. Недавно магнитофон испортили — включили на высокое напряжение, и перегорела обмотка мотора. Купить мотор в магазине вор не сможет. Поляков говорит, что наши моторы к этой модели не подходят. Единственный выход — перемотать обмотку в мастерской…

— Понятно, — сказал комиссар, сделав в блокноте закорючку, — завтра подключимся к мастерским. Все?

— Пока все, — развел я руками.

— Какие есть принципиальные версии? — спросил начальник МУРа.

Мы молча посмотрели друг на друга.

— Нет версий, — резюмировал он. — Или есть, но из скромности умалчиваем? Плохо. Плохо все это.

Он сердито постучал пальцами по столу.

— Ремесленная работа. Все сделано правильно, аккуратно, вроде даже вдумчиво. Но все это ремеслуха. Ведь все, что вы рассказали, вопиет своими противоречиями. А вы их не замечаете или скромно отмалчиваетесь, боясь попасть впросак. Безобразие это все!

Он поиграл карандашом, бросил его на стол, встал, прошелся по комнате — маленький, уже начавший полнеть, в новом красивом мундире, сидевшем довольно нелепо на его кургузой фигуре. Он снова сел за стол, твердо уперся кулаками в щеки.

— Все это разговоры — «след, ниточка, веревочка»! Тьфу, кустарщина какая противная! Где у вас осмысление всей проблемы в целом? Ну как можно не поставить себя на место вора в такой ситуации? Зачем вор пришел туда? Очистить квартиру. И если бы он вывез из нее все вплоть до холодильника, меня бы это не удивило. Но он взял скрипку! Сколько скрипок в доме Полякова?

— Три. «Страдивари», «вильом» и безымянная скрипка итальянской работы.

— Где лежали?

— «Вильом» и безымянная в книжном шкафу, а «Страдивари» — отдельно в запертом стенном.

— Книжный шкаф был заперт?

— Нет.

— Так почему вор не берет лежащие на виду скрипки, а взламывает стенной шкаф? Что ты молчишь, Тихонов? То-то и оно, сказать нечего. А дело в том, что вор знал, какую он берет скрипку! Какой отсюда вывод? Что вор пришел именно за нею, ибо человек, который покушается на кражу только «Страдивари», отдает себе отчет в том, что стоимость всего остального похищенного не составляет и тысячной части цены «Страдивари». При этом с риском быть задержанным он нагружает два чемодана и идет по ночному городу, где в любой момент его может остановить милиционер и поинтересоваться, что это он по ночам таскает в чемоданах. Это ли не поразительное противоречие? Так что, Тихонов, один там был человек?

— Один, — упрямо сказал я, — моя гипотеза не исключает возможности существования группы, организовавшей похищение, но в квартире, мне думается, был один человек.

Комиссар подумал и сказал мне со смешком:

— На проверку твоих гипотез срок три дня, а там посмотрим, кто был прав. Я просто уверен, что кража вещей — просто камуфляж для скрипки.

— Ничего себе «камуфляж»! Сколько денег, ценного имущества!

— Это лишний раз свидетельствует о том, что воры знают толк в редких и ценных вещах. Так вот, не забывай, Тихонов, что ты ищешь: нам с тобою всего сроку службы — двадцать пять лет до полной пенсии, а скрипке этой — сколько ты говоришь возрасту?..

— Двести сорок восемь…

— Вот то-то и оно. И ей надо еще долго служить людям…

(support [a t] reallib.org)