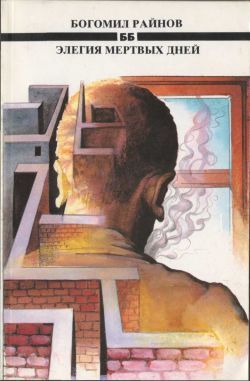

"Заядлый курильщик" - читать интересную книгу автора (Райнов Богомил)

|

Богомил Райнов Заядлый курильщик

Эти строки написаны без претензии на то, чтобы определить значение и художественные особенности творчества, остающегося пока неисследованным и неоцененным. Читатель не найдет здесь биографических данных, расположенных в хронологическом порядке, потому что это не жизнеописание. Не хотелось бы писать об эпизодах, о которых мне известно из вторых рук, или давать оценки, которые могут быть восприняты как выражение сыновней пристрастности.

Что касается пристрастности, то мне кажется, что в области духа родственные связи не всегда проявляются в инстинктивной привязанности, характерной для бытовых отношений. Как известно, нет пророка в своей семье, и когда мы очень близко знаем человека, мы менее всего склонны торжественно поднимать его на пьедестал, который полагается ему по мнению поклонников. К этому банальному утверждению следует добавить и тот факт, что хотя я рос в среде друзей отца и среди отцовских книг, я как-то незаметно перенял взгляды, во многом ему чуждые. Эти различия, сдобренные соответствующей дозой юношеской самонадеянности, порой заставляли меня относиться к творчеству Старика с долей пренебрежения. Так что если пристрастность и была, то отнюдь не в его пользу. Должны были пройти годы, прежде чем я понял: многими из тех взглядов, которые не совпадали с отцовскими, я в значительной мере был обязан ему же.

Это, наряду с другими, более важными вещами, трудно понять тому, кто не знает, что за человек был Николай Райнов. И потому следующие строки мне хотелось бы посвятить именно человеку, такому, каким я его знал и запомнил.

В самых ранних воспоминаниях моего детства живет строгий человек, высокий и худощавый, с табачно-смуглым лицом, в халате табачного цвета из плотной хлопчатобумажной материи, с вечно зажатой меж пожелтевших от табака пальцев дымящейся сигаретой. Заядлый курильщик, склонившийся над письменным столом, с раннего утра и до позднего вечера что-то писал.

– Дети, тише! Отец работает! – предупреждала вполголоса мама, когда мы с братом затевали драку.

Предупреждение было почти излишним. Мы жили в одной-единственной комнате, служившей одновременно спальней, кабинетом и детской, но отца не беспокоили шум и суета, потому что когда он писал, то попросту не слышал и не видел того, что происходило вокруг.

Гораздо позднее я заметил, что заядлый курильщик был совсем невысокого роста, что выражение строгости на его лице было лишь отпечатком постоянной сосредоточенности. Вообще, мои представления о нем не раз менялись с течением лет. Единственно неизменным осталось впечатление о постоянной, каждодневной, захватывающей его без остатка работе человека, склонившегося над письменным столом и размеренно нанизывающего слова на бумагу – одно за другим, строка за строкой – карандашом или фиолетовыми чернилами. Он не вышагивал по комнате, не вытягивался на кровати и не затачивал карандаши, собираясь с мыслями. Как прикованный, он сидел за столом, в своем байковом рабочем халате, и делал книгу так же, как другие делают инструменты или, скажем, мебель. Если случалось, что некому позвать его обедать, день проходил без обеда. В сущности, он вряд ли заметил бы и то, что день прошел, если бы в силу законов природы не возникала необходимость зажечь лампу.

В моем детском уме представление об отце было настолько тесно связано с представлением о писании, что родственники забавлялись, спрашивая меня:

– Что делает папа?

На что я неизменно отвечал:

– Пишет и трет резинкой.

Если разговор происходил в присутствии отца, по его нахмуренному лицу пробегало нечто вроде улыбки и он замечал:

– Этой резинкой ты выставляешь меня на посмешище, сынок. Люди подумают, что в первой половине дня я только и делаю, что ошибаюсь, а во второй половине – исправляю ошибки.

После небольшой паузы он добавлял:

– А впрочем, так оно и есть.

И снова склонялся над рукописью.

Так это было или нет – этого я не смог узнать ни тогда, когда еще и не задавался вопросом, что именно пишет мой отец, ни позже, когда уже прочел его книги. Должны были пройти годы, и я сам должен был начать писать, прежде чем я смог уразуметь смысл реплики и понять, что только в борьбе с досадными ошибками языка и мысли, в упорной правке, которую я наносил снова и снова, рождается та малая художественная истина, до которой мы способны докопаться.

Имя Николая Райнова было одним из популярных в литературе в период между двумя войнами. Поэтому задолго до того, как я составил собственное мнение о том, что делает этот человек, я начал сталкиваться с мнением окружающих. Чаще всего эти столкновения были такого свойства, что редко обходилось без потрясений, по крайней мере для меня.

– Твой отец – великий человек, – говорили мне близкие и знакомые. – Так что смотри, быть сыном великого человека нелегко.

Другие развивали эту мысль и деликатно намекали, что из детей великих людей, как правило, толка не бывает.

А третьи за спиной отца удостаивали его такой характеристики, что только врожденное упрямство заставляло меня молча глотать слезы.

Я был во втором классе, когда одноклассник с важным видом сообщил мне доверительным тоном:

– Моя сестра учится у твоего отца в академии. Говорит, что старик совсем выжил из ума.

– Сам ты выжил… – ответил я, не вполне понимая смысл слова.

После чего беседа закончилась или, вернее, перешла в драку портфелями.

Несколькими годами позже в одной компании, которая была мне не по возрасту – она состояла главным образом из студентов – зашел разговор, который мне запомнился. Поводом для разговора было мое присутствие, но темой был мой отец.

– Да что тут разглагольствовать, – говорил один юрист. – Вы только сравните образ Райнова с образом Фореля. – И он указал на висевший на стене портрет известного в то время сексолога. – Вы только посмотрите на этого человека: жизнерадостное лицо, приветливый взгляд, и вспомните другого: хмурый, мрачный, впалые щеки аскета и глаза фанатика. Если этот – апостол жизни, тот – ее отрицание. Яснее ясного.

Юрист никогда не видел Николая Райнова, разве что на фотографии, но в тоне его звучала нетерпящая возражений категоричность. Тщетно пытался я понять своим детским умом, в чем провинился мой бедный отец перед великим Форелем и чем, собственно, этот Форель прославился.

Потом мне часто приходилось слышать самые невероятные суждения и самые фантастические легенды о Старике. Рассказывали, будто он неспособен работать без бутылки ракии на письменном столе. Другие заменяли ее плетеной бутылью, вполне логично рассуждая при этом, что раз писатель много пишет, значит, и ракии должно быть много. Рассказывали также, будто он устраивал спиритические сеансы, разговаривал с духами мертвых, тайно занимался белой и черной магией. Одни считали его отшельником и святым, другие – богемным типом или мизантропом.

К счастью, с течением лет у меня все больше и больше вырабатывался иммунитет к подобного рода невинным преувеличениям или преднамеренному злословью. Постепенно я закалился настолько, что даже не давал себе труда возражать. Во мне осталось жить лишь недоумение: неужто и вправду отец был настолько непроницаем для окружающих или сдержанность его поведения возбуждала ненависть в людях, владевших даром с авторитетным видом говорить о вещах, о которых у них не было ни малейшего понятия.

Действительно, можно было говорить о Николае Райнове как о человеке в какой-то мере непроницаемом, но он отнюдь не относился к тем, кто любил окружать себя ореолом загадочности и исключительности.

Его «непроницаемость» была естественным следствием характера, сурового семинарского воспитания и известных профессиональных навыков. Он был из тех людей, которые говорят мало, потому что много думают. Бывало, если нам не удавалось разговорить его, он мог весь день провести в молчании. Это вовсе не смущало его, скорее даже наоборот. Лицо его казалось замкнутым и бесстрастным, и только те, кто хорошо его знал, могли по едва уловимым признакам догадаться, что он в плохом настроении, чем-то озабочен или же просто поглощен своими мыслями. Он редко смотрел на собеседника в упор, но незаметно и внимательно следил за ним краем глаза. Если же собеседник являлся в неподходящее время, Старик невозмутимо продолжал писать, отвечая односложно – «да» или «нет» – на все вопросы, которые он едва слышал, или же время от времени вставлял: «неужели?», пока незваный гость не догадывался ретироваться.

Молчаливость и сосредоточенность, присущие моему отцу, некоторые люди толковали как признак высокомерия и холодности. Он и в самом деле не любил растрачивать свои чувства и не стремился их выражать, но не потому, что их у него не было, а потому, что считал: чувства – это нечто такое, что заслуживает уважения и нуждается в защите от словесного опошления. Выросший в нищете и лишениях, Старик не мог с безразличием относиться даже к самым банальным случаям чужого несчастья. Идя по улице, он имел обыкновение глядеть прямо перед собой, будто не замечая ничего вокруг, но это не мешало ему увидеть сжавшегося в каком-нибудь углу нищего.

– Дай вот это тому бедняку, – бормотал отец, протягивая мне монету.

Однажды при подобном случае один художник, сопровождавший нас, не удержался от замечания:

– Ты уже решил социальный вопрос…

– Нет, но зато решил вопрос с обедом этого человека, – ответил Старик.

В другой раз моя тетка, учительница, рассказывала о злоключениях одного из бедных ее воспитанников, которому приходилось ночевать в сыром подвале.

– Пусть приходит и живет у нас, – коротко сказал отец. Тетка удивленно взглянула на него поверх очков.

– Но у тебя своих двое…

– Где двое, там найдется место и третьему, – пожал плечами Старик.

И нас стало трое.

«Холодность» моего отца выражалась, между прочим, в его сдержанности в отношении к собратьям по перу. Он общался кое с кем из писателей, но чурался модных мест, где устраивали свои сборища интеллектуалы. Знаменитое кафе на бульваре царя Освободителя он посетил, если мне не изменяет память, один-единственный раз, причем это произошло совершенно случайно, однажды вечером, потому что заведение было почти пустое и потому что Илия Бешков, который был с нами, захотел зайти туда. То, что отец сторонился профессиональной писательской среды, снискало ему славу отшельника, однако это основывалось не только на его пренебрежении к посредственности, поднимающей вокруг себя шумиху, но и на его отвращении к привычным в подобных кругах сплетням и личной вражде. Он не испытывал интереса к чужим творческим замыслам, а еще меньше любил делиться собственными, убежденный, что разговоры разрушают их и что дело можно обсуждать только после того, как оно действительно превратилось в дело.

Конечно, немало было и таких людей творческого круга, которых отец уважал как писателей. С некоторыми из них, как Лилиев или Траянов, его связывала старая дружба, но его встречи с этими поэтами были редкими и нерегулярными. Других же его близких друзей – Димчо Дебелянова, Гео Милева и Христо Ясенова – давно не было в живых. Его связи с Елином Пелином, Йовковым, Стаматовым ограничивались официальным знакомством. Сравнительно чаще он виделся с некоторыми из более молодых – Фурнаджиевым, Каралийчевым, Светославом Минковым.

Но этот же человек, проявляющий такую сдержанность в отношении большинства своих коллег, порой охотно заглядывал в квартальную пивную угоститься с нашим слугой Павлом. Сначала Павел усаживался на краешек стула, смущаясь, не поднимал глаз с полу, пока, бывало, отец не скажет:

– Да сядь ты как человек! А то еще трезвым свалишься со стула.

Когда к нему приходили по разным писательским делам, отец по обыкновению лаконично приказывал: «Скажи, что меня нет дома!» Ненавидя любую ложь, он позволял себе эту единственную и прибегал к ней по нескольку раз в день, чтобы иметь возможность спокойно работать. Однако эта ложь во спасение дала начало легендам, будто он был нелюдим и груб с людьми. Но Старик считал, что то, что он пишет – пишет именно для людей, и что люди далеко не исчерпываются этими пятью посетителями, которые отнимут у него пять часов в разговорах, и что для писателя «люди» – это прежде всего читатели.

Но этот же самый человек, готовый спрятаться от не вовремя свалившегося на голову собрата, уделял время заботам самых разных знакомых, приходящих «по важному делу», разумеется, важному для них самих, а не для него. Был один изобретатель, годами подряд приходивший каждую неделю и по нескольку часов занимавший его своими открытиями «вечного двигателя». Был один пропащий артист, который однажды утром зашел к нам, чтобы перехватить немного взаймы, а ушел через шесть месяцев. Был один известный протогеровист, долгое время скрывавшийся от пуль михайловистов в кабинете отца. Не говоря уже о студентах Старика или моих друзьях, которые то и дело ночевали у нас на кухне.

Однажды, придя из школы, я заглянул в кабинет и увидел незнакомого посетителя крупного телосложения и с бритой головой. Незнакомец засиделся. Из соседней комнаты я не мог слышать разговора, потому что гость говорил вполголоса.

– Кто это был? – спросил я, когда посетитель ушел.

– «Дежурный», – ответил отец, уткнувшись в бумаги и явно собираясь наверстать упущенное.

– Взломщик? – вскричал я, и голос мой задрожал от волнения. Еще бы, ведь это была кличка знаменитого в то время взломщика сейфов.

– Да. Только что его выпустили из тюрьмы, – снова пробормотал отец.

– И зачем ты ему понадобился?

– Предлагает вместе выпускать фальшивые деньги… – засмеялся Старик.

У него была такая привычка – неожиданно рассмеяться. В такие мгновения лицо его странным образом преображалось, молодело. Увидев, что я не отхожу от письменного стола и у меня готов сорваться с языка новый вопрос, отец перестал смеяться, посерьезнел и объяснил:

– Друг с фронта вернулся. Ну ладно, мне надо работать.

Человек, считавшийся «утонченным эстетом» и «аристократом духа», не видел ничего особенного в дружеской беседе с уголовником. Ранг и занятие человека для него не имели никакого значения. Он гораздо больше общался со своими учениками, чем с коллегами профессорами. Студенты часто приходили к нему домой или приглашали его на свои вечеринки.

Случалось, конечно, и ему ошибаться в людях, но гораздо чаще ему достаточно было беглой беседы с человеком, чтобы разобраться в нем.

– Не води ты больше ко мне этого Ноздрева! – сказал он однажды, после того как я явился к нему с одним мошенником и хвастуном, предлагавшим издать какую-то книгу отца.

Для краткости Старик характеризовал знакомых литературными прозвищами. По его примеру и я иногда пользовался этим приемом, но не так удачно.

– Неплохой человек, – сказал я как-то об одном близком нам человеке, – правда, немного он Дон-Кихот.

– Дон-Кихот? – возразил отец. – Да это живой Тартарен.

Многочисленные и нередко странные связи Старика отнюдь не способствовали разрушению фантастических легенд о нем, наоборот, они по-своему питали их. Одни объявляли его чудаком, другие – выжившим из ума, как выразилась сестра моего однокашника.

Находились также люди, которые считали, что безразборные знакомства отца с разными типами объясняются своебразной писательской корыстью – коллекционированием разновидностей человеческой фауны. Слов нет, писательское любопытство в нем никогда не дремало, но в его связях с окружающими оно никогда не выступало на передний план. Ограничиваться рассмотрением людей сквозь лупу значило для него оказаться в роли врача, исследующего больного не с целью лечения, а ради изучения особенностей болезни.

Пристрастность была чертой его темперамента. Если ему доводилось стать свидетелем чего-либо, он не мог равнодушно пройти мимо. Вот почему ему, в молодости бывшему сторонником политической неангажированности, было уготовано – прежде чем он разделил наши позиции – с головой окунуться в одну политическую драму: македонскую. Не хочу сказать, что он забросил писательскую работу и целиком отдался борьбе с терроризмом – это было не в его характере. Но именно как писатель и он наперекор угрозам встал на сторону людей, которых в те дни расстреливали прямо на улицах Софии, потому что над убийцами распростерлась сень благословления дворца.

Старик никогда не был равнодушен к людской юдоли, но в то же время не любил копаться в жизни людей, любопытствовать или давать свою оценку или рубить с плеча, вынося приговор в отношении того, чего не знал как следует. Помню, как-то вечером к нам в дом пришел Крыстан Поптодоров, тот самый протогеровист, который когда-то скрывался в кабинете моего отца. Он только что вышел из тюрьмы, и отпраздновать это событие было в порядке вещей. За разговорами мы засиделись допоздна. Крыстан был спокоен и невозмутим, будто он возвращался не из тюрьмы, а из дома отдыха. Он переночевал у нас, а на утро выпил кофе, прочитал газету и так же спокойно попрощался. В тот же день он зарезал жену за измену и застрелился.

– Ничего удивительного, если для человека пользоваться оружием – все равно что пользоваться носовым платком, – прокомментировал я за ужином.

– Не суди о вещах, о которых не имеешь понятия, отрезал Старик. – Я лучше тебя знал этого человека.

И он углубился в книгу, чтобы показать, что не только лучше моего знает, но и лучше меня умеет молчать. Отец презирал – поверхностность суждений о сложных вещах и умел не переступать ту границу, которая довольно четко разделяет отзывчивость от любопытства и сплетен.

Пока мама была жива, она была главным действующим лицом в моей жизни, а отец стоял как-то в стороне, как человек, который присутствует в доме, но слишком занят, чтобы принимать участие в повседневной суете. Когда мама умерла, роли сменились: отец вынужден был взвалить на свои плечи заботы о семье, а мама молчаливо присутствовала в наших воспоминаниях, портретах, в каждой вещи, которой касались ее заботливые руки.

Она неизменно присутствовала и в мыслях Старика. С той поры – хоть у него был непродолжительный второй брак – ему предстояло прожить жизнь вдовца, потому что он не мог забыть ту, оставшуюся для него единственной.

Дом, который мама самыми скудными средствами постаралась сделать уютным и приветливым, с течением лет приобретал все более запущенный вид. Половики и одеяла были рваные, стулья – продавленные или подвязанные проволокой, картины, когда-то украшавшие стены, теперь, задымленные и запыленные, еще больше уродовали наше жилище. Такая обстановка ничуть не смущала отца хотя бы потому, что он редко обращал на нее внимание. Он был приучен придавать бытовым нуждам ровно такое значение, какое, по его мнению, они заслуживали: главное, чтобы можно было продолжать свое существование, то есть работать. Ему было безразлично, что обедать, и, пока он обедал, внимание его было сосредоточено не на пище, а на книге, которую он читал, медленно пережевывая пищу. Костюмы он носил по десять лет, а его последнее пальто, вероятно, было вторым в его жизни, потому что оно выдержало четверть века. Это было чрезвычайно прочное и толстое пальто из какого-то импортного материала бежевого цвета. Когда отец, а он был очень худой, надевал его, казалось, что его худое тело помещено в фанерную упаковку. Самое странное, что, несмотря на продолжительную носку, его вещи всегда оставались безукоризненно чистыми и выглядели почти новыми.

Единственное, чего в нашей квартире было в неограниченном количестве, это книги. Они заполняли шкафы и многочисленные этажерки, горами высились в двух углах кабинета и на одном неиспользовавшемся для работы письменном столе. Отец приспособил под библиотечные шкафы даже гардеробы, что вполне естественно для дома, где одежды мало, а книг – много.

Сначала все это богатство было недоступно для меня главным образом по двум причинам: с одной стороны, Старик не любил, чтобы рылись у него в кабинете, а с другой – библиотека, несмотря на всю свою внушительность, была крайне бедна на такие шедевры, которые могли взволновать меня – романы Майн Рида или Фенимора Купера.

Однажды, в приливе домашнего прилежания, я попросил разрешения вытереть пыль с книжных полок, и отец кивнул мне в знак согласия. Уборка отняла у меня все утро, потому что, чтобы вытереть все хорошенько, некоторые книги приходилось вытаскивать из шкафа, а раз уж они вытащены, ничто не мешало рассмотреть их. Я испытывал благоговейный трепет от того, что наконец-то мне удалось добраться до святая святых, и не мог надивиться, что все отцовские книги, как переплетеные, так и непереплетеные, выглядели совсем как новые, хотя он пользовался ими уже много лет.

– Можно мне взять почитать этот роман? – спросил я робко, когда уборка была окончена.

Это было «Преступление и наказание».

– Это пока не для тебя, – ответил Старик, подняв глаза от рукописи и глянув на объемистый том в переплете.

– Но я все понимаю, когда читаю…

– Ну, раз понимаешь…

Отец усмехнулся уголками губ, потом добавил:

– Только береги ее. Книгу нужно уважать.

«Береги ее», по крайней мере в моей версии, не значило непременно «верни ее». Так что, прочитав роман, я прибавил его к небольшой стопке своих литературных сокровищ, только чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Ничего не произошло. Это вдохнуло в меня смелость, и при следующей уборке я попросил вторую книгу. А потом уборки стали чем-то традиционным, и год спустя Старик, который в общем-то редко вспоминал о подарках, купил мне солидную этажерку. С этого момента я располагал настоящей собственной библиотекой.

Постепенно вся художественная литература, собранная в кабинете отца – это было огромное собрание – перекочевала в мою комнату. Гораздо позднее, когда я уже не жил у него, я получил и литературу по изобразительным искусствам. Это были редкие издания и роскошные дорогие альбомы. Между нами говоря, с моей стороны это было настоящее вымогательство, так как отец с ними работал, а я тогда ими в основном любовался. Но Старик только кивнул головой в ответ на мою просьбу, и тома переселились из ветхих облупленных шкафов в мою новую квартиру – там несколько позднее бомбардировки обратили в прах и пепел блага, которые я получил в ответ на свой не слишком красивый жест. Книги были единственными вещами, к которым отец испытывал привязанность, прочно укоренившуюся привязанность, преодолеть которую у него нашлись и сила, и воля, и он только безучастно кивнул.

Книга была единственным, на что Старик был готов выделить средства без возражений и не морщась. Не помню, чтобы я когда-нибудь попросил у него денег на книгу, а он отказал или ответил обычным в других случаях «посмотрим», что на его языке означало «не особенно рассчитывай». Когда в 1938 году у нас начали получать советские книги, я приносил домой каталоги и подчеркивал издания, которые хотел бы выписать, а отец просматривал список, добавлял кое-что и давал необходимую сумму.

На все остальные расходы – за исключением самых необходимых – отец давал деньги с трудом. Он считал неморальным, чтобы человек располагал деньгами, прежде чем он научится их зарабатывать, что деньги способны развратить молодого человека, если он не научится их зарабатывать. Пять левов на кино у него можно было выпросить без особого риска, но не чаще чем раз в неделю. Прежде чем приступить к такой операции, мы с братом долго спорили и советовались, кому из нас двоих взять на себя эту деликатную миссию. Другие расходы на удовольствия вообще не предусматривались.

Старик не только не был скупым, но даже не был особенно бережливым человеком. Если он и проявлял известную твердость в финансовых вопросах, то лишь в воспитательных целях, так как после смерти матери заботы о нашем воспитании целиком легли на его плечи. Помню, как однажды утром я осмелился попросить у него денег на слоеный пирог – баницу.

– Зачем тебе баница? – поднял брови отец, будто я попросил не баницу, а какую-то вещь неизвестного назначения.

– Чтобы перекусить на большой перемене.

– Баницы едят только избалованные дети богачей. А в это время бедняки грызут ломоть хлеба, посыпанный солью с чабрецом. А тебе не будет стыдно давиться баницей, когда другие вокруг тебя глотают слюнки?

В квартале вокруг Докторского сквера, где мы тогда жили, в те годы селился богатый люд. Отец с молчаливым презрением относился к обитающим по соседству нуворишей и «сильных дня» и не одобрял, что время от времени я водился с их сынками, хотя по своему обыкновению и не запрещал мне. Однажды, когда я ходил к одному своему однокашнику, сыну бывшего министра, и пожаловался, что тот отказался дать мне почитать какую-то книгу, Старик заметил:

– Зачем ты туда ходишь? Разве не видишь, что ты унижаешься? Твой отец ни бывший, ни будущий министр, так что нечего тебе там делать.

Говоря о воспитании, я отнюдь не имею в виду, что Старик стал чем-то вроде няньки. В сущности, он продолжал сидеть там, где сидел всю жизнь – за письменным столом и над рукописями, будто предоставляя нас самим себе. И все же каким-то образом, с помощью беглых и вроде бы случайных вопросов за обедом или ненадолго заглядывая в нашу комнату, когда мы учили уроки, он умел быть полностью в курсе наших дел и умел воздействовать на нас иногда словами, а порой и молчанием.

Его молчание было для нас страшнее всего. Иногда оно продолжалось неделю, и это означало, что наш проступок расценивается как тяжелое провинение. В такие периоды Старик переставал употреблять свои обычные «да» и «нет» и над домом нависала невыносимая тяжесть. Мы не решались просить прощения и обещать, что «больше не будем». Он не научил нас подобным манерам, потому что считал их унизительными и потому что не придавал особого значения словесным заявлениям. Инквизиция безмолвия прекращалась только тогда, когда за обедом удавалось сказать нечто вроде:

– Сегодня меня вызывали по арифметике и я получил «пятерку».

– Хорошо… – бывало, проворчит Старик.

Он учил нас не оплеухами, к которым никогда не прибегал, ни даже пространными нравоучениями, а только своей принципиальностью, в каждом конкретном случае давая нам отчетливо понять, что хорошо, а что – плохо, и еще конкретнее – что плохого он не потерпит ни в себе самом, ни в других. Самым большим злом он считал лень и эгоизм. Но злом также были ложь, грубость, самохвальство, неряшливость во внешнем виде, языке или поведении.

– Это неприличное слово. Оно отвратительно и по смыслу, и по звучанию, – бывало, скажет он, когда кто-нибудь из нас выдавал что-нибудь из уличного жаргона.

И этого замечания было достаточно, чтобы мы перестали баловаться жаргоном.

Когда брат поступил в академию и впервые явился на экзамен по истории искусств, отец поставил ему двойку.

– Другим за такой ответ ты не ставишь двоек, – осмелился заметить брат дома.

– Верно. Чужим сыновьям за такой ответ я ставлю «четверку». Но именно потому, что ты – мой сын, а не чужой, я поставил тебе «двойку», – невозмутимо ответил Старик.

Подтекст был достаточно прозрачен, однако брат не мог остановиться:

– Но ведь для всех должна быть одна мера…

– Одна мера только у господа бога. Я не господь. Когда передо мной паренек, который ради того, чтобы учиться, моет тарелки в ресторане, я не могу требовать от него того же, что должен требовать от тебя, у которого под рукой столько энциклопедий.

Из всех энциклопедий, которые были у нас под рукой, мы больше всего пользовались той, которая называлась Николай Райнов. За незнакомым словом или именем, за какой-нибудь датой или событием мы подходили к письменному столу Старика и ждали, когда он допишет фразу.

– Чего тебе? Что случилось?

– Переведи, пожалуйста, это предложение…

Или:

– Что значит «азимут»?

И отец склонялся над «Анабазисом» или терпеливо объяснял, что такое «азимут». Он мог дать исчерпывающий ответ по самым различным вопросам в самых различных областях. Он владел всеми европейскими языками, и древними, и новыми, за исключением скандинавских и венгерского. Он изучил их сам с помощью пособий, и, хотя не пользовался ими в разговорной форме – он редко говорил и на своем родном языке! – владел ими в достаточной мере, чтобы читать без словарей. Он с увлечением читал и художественную литературу, и книги по искусству, и труды для специалистов по истории и археологии, по ботанике и астрономии, по философии и социологии, по психологии, этике, истории религий и бог знает еще по чему. Естественно, что иногда наш вопрос касался чего-то забытого или неизвестного Старику. В такие минуты он только поднимал прокуренные пальцы, что означало «подожди!», «постой!», открывал дверцу одного из шкафов и через минуту находил нужный для справки том.

Живая энциклопедия предназначалась не только для семейного пользования. К Николаю Райнову приходили всякие люди, зачастую совсем незнакомые, они просили самые различные справочники для научных трудов, диссертаций или для самообразования. Если посетитель имел несчастье явиться в неподходящее время, самое многое, чем он рисковал, это что его отправят восвояси с просьбой прийти через день-два. Отец считал безнравственным отказывать людям в знаниях, которые сам получил от других. И еще одна его черта – он всегда ясно выражал свое личное мнение, но никогда не навязывал его другим.

С этой его чертой я столкнулся, когда был в начальном классе гимназии. Однажды в конце занятий ко мне приклеился один из старшеклассников и предложил вместе пойти домой, чтобы поговорить по дороге. Разговор начался с благородных рассуждений о национальных идеалах и о необходимости очистить общество от коррупции и нищеты, а закончился призывом вступить в небезызвестную в то время организацию «Национальные легионы». В заключение я получил приглашение на очередной сбор софийского легиона.

За обедом я рассказал об этом отцу и довольно обстоятельно передал ему разговор с легионером.

– Всяк расхваливает свой товар, – обобщил Старик, когда я кончил.

– Но ты-то как считаешь? – спросил я, хотя мнение Старика было совершенно ясно.

– Раз тебя интересуют подобные вопросы, пойди, посмотри, чем занимаются эти люди, а потом поговорим.

Однако мне представилась возможность увидеть, чем занимаются легионеры, и не ходя на их сборище. Неделю спустя отцу предстояло выступить с лекцией на тему «Свободные каменщики». Из этой организации он совсем недавно вышел, разочарованный тем, что за ее высокоморальными девизами кроются нравы и деяния совершенно другого естества. Именно поэтому он уже попытался однажды публично изложить мотивы своего выхода. Беседа проходила в переполненном зале. Сидевшие в публике фашисты то и дело шикали, прерывали отца провокационными вопросами. Фашисты по своим соображениям были противниками масонства, но расценивали выход отца из ложи как своего рода маневр, позволяющий ему рекламировать эту организацию, заняв позу объективного и критичного свидетеля. Основание для подобных подозрений они находили в том, что отец употреблял такие слова, как «свобода» или «братство». По их убеждению, «добронамеренный болгарин», как тогда говорили, не стал бы употреблять таких терминов. Несмотря на молодость, у меня уже было достаточно личных впечатлений, чтобы я мог судить, был ли выход отца из этой организации ловким маневром или следствием глубокого и горького разочарования. Однако это другая история.

Так или иначе, однако ввиду того, что часть публики не смогла попасть на лекцию и осталась на улице, было предложено повторить беседу, на этот раз в большом зале городского казино.

Я прибыл в казино с некоторым опозданием. Увидев издалека оживленную толпу перед входом, я сначала было подумал, что и на этот раз публика не уместилась в зале. Однако подойдя поближе и прислушавшись, я понял, что это слушатели особого рода. Большинство из них, вооруженные массивными палками, нисколько не таясь, договаривались о предстоящих действиях. Было и несколько школьников, среди них и знакомый мне легионер.

Я вошел в зал со сжавшимся сердцем. Отец стоял за кафедрой, немного бледный, но спокойный. Обычно он говорил тихо, поэтому в зале был установлен динамик. Однако это не особенно спасало положение, потому что после каждой фразы докладчика в публике вскакивали молодчики, задавали грубые вопросы, выкрикивали что-нибудь обидное. Старик замолкал и терпеливо ждал, когда стихнет шум, а потом невозмутимо продолжал.

Не знаю, сколько времени это продолжалось. Двери вдруг распахнулись и, с криками и улюлюканием размахивая палками, в зал ворвалась толпа с улицы. В тот же миг в зале вскочили два ряда слушателей, и, угрожающе подняв над головами стулья, грубо расталкивая публику, страшной фалангой двинулись к трибуне.

Отец замолчал, поняв, что беседа кончилась и начинается нечто совсем иное. Он сошел с трибуны, но вместо того, чтобы направиться к выходу за сценой, как поступил бы любой предусмотрительный человек, он вышел вперед и остановился на краю подиума перед лицом озверевшей толпы. Потом мне еще дважды приходилось наблюдать его в подобных обстоятельствах, И каждый раз он занимал все ту же несколько оцепенело-застывшую, но вызывающую позу. Не знаю, хотел ли он показать этой своре, что не боится драки, или пытался обуздать ее острым пронизывающим взглядом. Дело в том, что животных, особенно определенный вид животных, трудно обуздать взглядом. Так что от тщедушной фигуры отца вряд ли что-нибудь бы осталось, если бы не повскакивали в зале друзья отца. Одни вступили в схватку с молодчиками, а другие силой увели докладчика через задний ход как раз в тот момент, когда полиция решила наконец вмешаться.

Вечером, когда Старик вернулся, я не преминул сказать ему, что видел в этой своре знакомого легионера.

– Что же он не предложил тебе принять участие в представлении? – засмеялся отец.

Это было сказано в шутку, но в тот момент я воспринял ее болезненно. Видимо, заметив это, отец серьезно добавил:

– Ты должен знать, что я не хочу навязывать вам свои идеи, однако мне бы очень хотелось, чтобы ваши идеи были чистые и благородные.

Эти идеи – чистые и благородные, но отличающиеся от отцовских, – я начал впитывать в старших классах гимназии. И произошло нечто такое, чего я тогда не сознавал и что позднее, когда я задумывался над этим, нередко озадачивало меня: тот факт, что я воспринял другие, в некоторых отношениях противоположные взгляды, не создал и тени отчуждения между мною и Стариком, а даже напротив: как будто сблизил нас. Между прочим, хотя бы потому, что и дома появился оппонент, с которым можно было беседовать, то есть спорить по важным вопросам.

Оппонентом был я, и следует признать, что особенно в начале я пытался отстаивать позиции материализма не столько своими знаниями, сколько самонадеянностью. Порой это забавляло отца, когда ему удавалось загнать меня в угол, но иногда раздражало:

– Коммунизм может оказаться чем-то удобоваримым как политическая программа, но марксизм – наука не для невежд, – говорил он в подобных случаях. – Вот ты сам, вроде бы против религии, а создаешь себе религию из пяти принципов, которые даже не осознал как следует. Прежде чем становиться проповедником какого-либо учения, неплохо бы изучить его.

Однажды, когда в одном из таких споров я не к месту употребил иностранное слово, отец тихим, убеждающим тоном (боясь обидеть, он говорил тихо, будто втолковывая нечто важное) сказал:

– Георгий Димитров произнес свою защитную речь в Лейпциге на чистом немецком языке, а ты и родной язык не постарался выучить. Димитров своей культурой и логикой внушил уважение даже врагам, а ты вынуждаешь отца исправлять твои ошибки…

Сегодня мне труднее чем когда-либо сказать, в достаточной ли мере я овладел этой сложной наукой – марксизмом. Знаю только, что я вряд ли потрудился бы выучить многое из того, что выучил, если бы не жил под одной крышей с этим спиритуалистом и мистиком, каким был в то время Николай Райнов. В каждом споре с ним мне открывались какие-то пробелы в моих знаниях. После каждого спора я запирался и рылся в книгах. Отец был беспощадным оппонентом и вместе с тем – сколь ни абсурдно это звучит – безусловно корректным собеседником. Случалось, особенно в хорошем настроении, он добродушно подшучивал над моей самоуверенностью, но я не помню ни одного случая, чтобы он вышучивал мои идеи.

В силу обстоятельств меня воспитывали книги и улица. Старик очень неприязненно относился к этой второй моей школе, и горько мне приходилось, когда случалось возвращаться домой в порваной рубахе или с полученными в дворовой драке ссадинами. Однажды вечером, возвращаясь домой в подобном виде, я снял ботинки в прихожей и попытался проскользнуть в комнату незамеченным. На этот раз синяки были получены не в уличной драке, а на политической демонстрации, где меня здорово-таки поколотили. Я пересекал гостиную, когда отец вышел из кабинета.

– С кем подрался? – спросил он, и взгляд его потемнел.

– Ни с кем. Был на демонстрации…

– А, на похоронах Малинова… – догадался Старик. – Здорово же вас отделали.

И как ни в чем не бывало направился в кухню, оставив меня в недоумении, почему все так легко обошлось.

Нет нужды особо подчеркивать, что, будучи гимназистом, да и долгие годы спустя, я был слишком слабо подкован в теории, чтобы полемизировать с человеком, который вел публичные диспуты с моими профессорами по философии. Но то, что не смог сделать я, в большой мере сделали книги.

Отец еще в молодые годы познакомился с наиболее важными трудами Маркса и Энгельса, но он листал их с предубеждением человека, уже воспринявшего идеи спиритуализма. Теперь же наши споры вновь пробудили в нем интерес к марксизму, и он читал все книги, которые, странствуя по рукам, попадали ко мне.

С течением времени в суждениях Старика начали происходить перемены. У такого человека, как он, трудно было уловить развитие перемен, так как зачастую они месяцами и годами таились за его молчанием. Но порой, в разговоре за рюмкой, он неожиданно говорил такое, от чего застывали на месте его собеседники, или же, просматривая утреннюю газету, он отпускал какую-нибудь колючую реплику. Утренняя газета за большой чашкой кофе была для него обычным переходом от часов сна к часам работы.

Перемены в мышлении Старика были, разумеется, результатом не только чтения книг, потому что книгами он был пресыщен. В сущности, считаясь буржуазным писателем и буржуазным ученым, он всегда был изгоем в буржуазном обществе. Николай Райнов был слишком подозрительным и слишком своенравным мыслителем, чтобы пользоваться благоволением сильных мира сего, а вместе с тем и слишком одиноким ведущим уединенный образ жизни, чтобы сблизиться с людьми, среди которых ему было место. Он ненавидел зажиточные круги, которые называл «миром лавочников», презирал их ханжество, не писал писем, не отвечал на открытки, не посылал никому книг с посвящениями и терпеть не мог ходить в гости. Он издевался над духовенством, насмехался над царем, его генералами, профессорами-министрами или кандидатами в министры – в те времена их было много! – а Гитлера уже в первые годы его появления называл «маляром». Его вольнодумство и свободомыслие проявлялись главным образом в самых неподходящих местах, то есть в компании, потому что только тогда он становился разговорчивым, следовательно, ничто из того, что он говорил, не оставалось в тайне. А того, что он говорил, вкупе с тем, что писал, было предостаточно, чтобы обеспечить ему массу неприятностей.

За роман «Между пустыней и жизнью» его предали анафеме и отлучили от церкви. Должно было пройти семь лет, пока один из однокашников отца осмелился тайно совершить церковный обряд над моей стриженой головой, так как без свидетельства о крещении меня не принимали в школу. Вскоре после того как, благодаря содействию одного министра-земледельца, отец был командирован в Париж, ему было отказано в средствах. Чтобы хоть как-то выйти из положения, расплатиться за квартиру и собрать деньги на обратный путь, ему пришлось вместе с моей матерью делать плетеную обувь. В 1923 году, пронюхав, что Старик член Организации вспомоществования, в дом явились с обыском военные, чем я был ужасно горд, так как мы стали известными на всю округу. Лекции по вопросам искусства, которые он годами добровольно и бесплатно читал почти каждое воскресенье, внезапно, без каких-либо объяснений со стороны властей, были запрещены. Запрещено было и празднование его юбилея в 1939 году. Фашистские организации вели его травлю, Бадев и его последователи посвящали ему желчные статьи, раздавались голоса, требующие его увольнения за то, что он, профессор, пел со студентами «Интернационал».

Короче говоря, подлинный облик Старика слишком отличался от сложившегося из-за инертности критики образа Николая Райнова – писателя, добровольно удалившегося в башню из слоновой кости, адепта символизма, странника, блуждавшего во мгле экзотики и фантастики. Так что не только книги подготовили глубокие перемены в его мышлении. Вся его жизнь неудачника и непокорного правдолюбца была подготовкой к этим переменам. И вот настало время, когда стихийное отрицание грязной действительности нашло, наконец, позитивные принципы, на которые могло опереться.

Конечно, отец искал эти принципы и в прошлом. С определенной точки зрения весь его творческий и человеческий путь был, в сущности, непрестанным поиском, но превратности жизненной одиссеи столкнули его на обочину политической борьбы. Период идейного прозревания под влиянием Сентябрьского восстания и таких друзей, как Гео Милев и Христо Ясенов, был прерван кровавым разгромом 1925 года и потерей тех людей, памяти которых он до конца своих дней был глубоко предан. Оставаясь в глубине души бунтарем против «мира лавочников», Старик все больше придерживался того взгляда, что совершенство общества может быть лишь следствием личного самоусовершенствования каждого человека. Было время, когда вокруг него собиралась группа молодых людей и тех, кто постарше, привлеченных той же химерой. Они вели долгие беседы на теософические темы, и я, притаившись в каком-нибудь углу и сдерживая зевоту, пытался понять смысл сложных эзотерических терминов. Эти долгие вечера оказались для меня мистической школой с отрицательным знаком, потому что понятие спиритуализма крепко-накрепко связалось в моем сознании с чувством досады, рано выстудив во мне желание к такого рода занятиям. Впоследствии группа распалась так же незаметно, как и сформировалась, и это наглядно показало, сколь труден путь к самоусовершенствованию в обществе, где совершенство измеряется цифрой годового дохода.

Кстати, в связи с легендой о мистицизме Николая Райнова я хотел бы заметить, что взгляды отца никогда не граничили с церковной религиозностью и мещанской набожностью. Как я уже упоминал, он смеялся над попами и даже подшучивал над своими родителями, когда они на старости лет стали ревностными посетителями столичных церквей:

– Твой дед Иван половину жизни провел в безверии, а другую половину будет замаливать этот грех.

У отца был девиз: «Нет религии превыше истины». Он не раз повторял его в наших спорах и применял его в жизни, постепенно освобождаясь от тех или иных нажитых в молодые годы предрассудков. И все же Старик видел в жизни и в мире определенную логику, ту самую логику, которая для нас есть развитие и закономерность развития, а для него была проявлением высшей силы. В интересах истины следует отметить, что, несмотря на заметную эволюцию, он до конца дней своих оставался верным этому взгляду.

Одной из основных истин, которую Старик прозрел в числе многих других, была истина о необходимости революционных перемен. Последователь учения о самоусовершенствовании и противник насилия, он постепенно пришел к выводу, что без насилия старый мир не рухнет и что человеческое совершенство возможно, только если будут созданы социальные условия его достижения. Так он пришел к еще одной истине, связанной с его ремеслом писателя, той самой, которую он в условиях свирепой цензуры доблестно выразил публично, когда в своем юбилейном листке и на страницах газеты «Заря» защитил взгляды о так называемом «новом художественном реализме», как тогда было принято называть реализм социалистический. Не только громкими заявлениями, но и рядом произведений довоенного периода, да и до самой своей смерти, Старик доказал верность принципам революционного социалистического искусства.

Наверное, где-то в последнем классе гимназии я стал замечать, что споры с отцом как-то не идут, становятся все реже и реже. Он начал уклончиво отвечать на мои задиристые реплики, а другие удостаивал лишь долгого молчания. Сначала я было подумал, что надоел ему как собеседник, что при моем умственном багаже было не удивительно. Потом я почувствовал, что споры стали реже, потому что как-то меньше стало самих поводов для споров. Помню, как однажды, когда я развивал мысль о том, что все вокруг – это материя, отец утомленно прервал меня:

– Конечно, все это материя, не святой же дух. А ты когда перейдешь от азбучных истин к более сложным вещам?

В другой раз, заглянув к нему в кабинет, я заметил, что он начал переводить какую-то толстую книгу.

– Роман? – спросил я.

– Нет, не роман. Это «Крик о правде» Эптона Синклера, антология социального протеста.

– Не пропустит цензура, – заметил я.

– Посмотрим, – пробормотал отец и снова склонился над книгой, давая мне знать, что я отнимаю у него время.

Он рассчитывал, что, благодаря реноме издательства и солидному имени переводчика, произведение все же увидит белый свет. Однако, как я и предполагал, антологию остановила цензура. Он огорчился, однако это не помешало ему тут же заняться переводом другой еретической книги, на этот раз «Синтетической историей искусств» Йоффе.

Разумеется, труд Йоффе тоже не увидел белого света. Оба перевода и поныне лежат среди неопубликованных рукописей отца, и если я вспоминаю о них, то только потому, что тогда они открыли мне глаза на поворот в мыслях Старика.

В том же 1938 году у нас все чаще начали собираться молодые коммунисты – пишущие и непишущие. Мы читали вслух стихи, спорили, а порой, чтобы совсем походить на взрослых, и выпивали. Отец, когда случалось быть в хорошем расположении духа, тоже подсаживался к нам, слушал, шутил, а нередко вступал и в серьезный разговор. Наши заботы, проблемы, стремления, все, что нас занимало, было ему любопытно. С нами он входил в мир совершенно нового, совсем зеленого поколения. Я думаю, что именно тогда отец начал называть себя Стариком, и если я тоже привык употреблять это имя, то только потому, что он сам себя так прозвал.

Возможно, оглушенный нашими глупостями, он и в самом деле чувствовал себя Стариком, но мы чувствовали его чуть ли не своим сверстником, особенно когда он, бывало, немного выпьет и начнет декламировать кого-нибудь из своих любимых французских поэтов или запоет революционную русскую песню, которую он запомнил с молодых лет. Революционные русские песни, начиная с песен декабристов и кончая «Варшавянкой», мы выучили главным образом от него. Мы так старательно подпевали ему, что, случалось, в дверь пронзительно звонил полицейский: не понимая русского, он по нашему воодушевлению догадывался, что песня, несущаяся из распахнутых окон, «крамольная».

Впоследствии, когда я вошел в среду писателей-коммунистов старшего поколения, некоторые из них, такие как Павел Вежинов, Челкаш, Камен Калчев, Никола Ланков, Ангел Тодоров, Иван Мартинов и другие, также приходили к нам в дом. Я тайком забавлялся, наблюдая, как «идеалист» и «эстет» находит общий язык с еще недавно чуждыми ему людьми.

Однажды, когда я вошел к нему в комнату, он протянул мне одну книжку и спросил:

– Ты знаешь этого человека?

Книжка, которую он получил по почте с лаконичным посвящением, была «Песни моторов» Николы Вапцарова.

– Не знаю, а что?

– Ничего, просто так. Хорошо пишет.

«Хорошо пишет» – это максимум похвалы, которую можно было услышать от отца. Хотя слово «хорошо» в его устах могло и ничего не значить. Все зависело от интонации. Когда я сам начал писать, у меня было обыкновение оставлять готовую рукопись на письменном столе Старика, причем, стесняясь своих опусов, я старался сделать это в его отсутствие. Отец возвращал мне ее, а на мой вопросительный взгляд отвечал коротким «хорошо», хотя тон его красноречиво говорил, что это «хорошо» значит не больше, чем «ладно, не отчаивайся!». На листах обычно были мелкие исправления фиолетовыми чернилами.

– Но ты исправляешь только орфографические ошибки… – осмелился заметить я однажды.

– Видишь ли, другие никто не может исправить, кроме тебя самого.

– Хотя бы отметил…

– Отмечу, не беспокойся.

Старик, конечно, видел, что все мои опусы не только не хороши, но отчаивающе плохи. Невозможно указать на ошибки, когда все сплошь ошибка. Однако он был не из тех, кто способен повергнуть в отчаяние и заставить свернуть с начатого пути. Поэтому он говорил «хорошо».

Но это «хорошо пишет», сказанное о стихах Николы Вапцарова, прозвучало совершенно иначе, и я тут же уткнулся в маленькую книжечку, чтобы понять причины столь лестной оценки.

Несколько месяцев спустя, когда я уже подружился с Вапцаровым, однажды вечером я привел его к нам домой. Пригласил в свою комнату и заглянул в отцовский кабинет за сигаретами. По обыкновению он все еще избегал давать мне карманные деньги, зато его сигареты всегда были в моем распоряжении.

– Кто у тебя? – спросил Старик.

– Никола Вапцаров.

– Приведи его сюда.

Когда я привел его, отец достал из шкафа большую оплетеную бутыль с домашним вином, которую ему прислали откуда-то из провинции.

– Пьешь? – почти строго спросил он Николу.

– Пью, – неловко ответил Вапцаров.

– Пей, но не увлекайся, как это делаем иногда мы с Богомилом.

Совет был излишен, потому что Никола никогда не перебарщивал, однако бутыль явно пошла им на пользу, потому что оба были слишком сдержанны перед незнакомыми людьми. Вероятно, потому-то отец и достал вино. Короче, разговор получился, хоть я и не помню, о чем мы говорили. Помню только, что Старик попросил Вапцарова почитать что-нибудь из его новых стихотворений и тот, сначала немного смущаясь, а потом более раскованно прочитал две-три вещи – он знал свои стихи наизусть – а отец бормотал «хорошо» и «это хорошо», отчего Вапцаров, и без того смущавшийся, чувствовал себя совсем неловко.

Потом Колю не раз бывал у нас, иногда оставался на ночь, когда не решался ночевать дома. Мои воспоминания об этих встречах слишком отрывочны, и я не имею намерения дополнять их задним числом. Но однажды, в отсутствие Вапцарова, отец сказал нечто, что я запомнил:

– Вы пишете с душой, и порой неплохо. Только вы пишете о вещах, которых не знаете, и это видно, а Колю пишет о том, что знает, и потому у него выходит хорошо.

Однажды утром отец разбудил меня ни свет ни заря. Это было необычайно, тем более, что вечером он вернулся поздно, а в подобных случаях он не любил вставать рано.

– Вчера вечером ко мне заходил один человек, с которым я в молодости водил знакомство. Он работает в управлении общественной безопасности. Так вот он сообщил, что ваша компания у них на примете. «Твой сын, сказал он, водится с одной группой людей, среди которых и сын Йонко Вапцарова. Мы следим за ними, а когда поймаем, сам господь бог не сможет им помочь».

Отец замолчал и посмотрел на меня тяжелым взглядом, но я молча отвел глаза, ожидая обычной родительской нотации. Вместо этого Старик, поплотнее завернулся в байковый халат, будто вдруг на него пахнуло холодом, и добавил:

– Ты постарайся сегодня же предупредить Колю.

После долгих поисков я лишь к обеду нашел Вапцарова, но, как и предполагал, предупреждение не дало никакого результата. Колю только грустно усмехнулся и сказал:

– Знаю. Я ведь их постоянно чувствую у себя за спиной.

Потом махнул рукой, дескать «давай поговорим о другом».

Несколько месяцев спустя снова ранним утром в дверь настойчиво позвонили. На пороге стоял один знакомый из Македонского кружка.

– Вчера расстреляли Вапцарова, – сказал он полушепотом. – Давай размножим на пишущей машинке ли вещи. Это его предсмертные стихи.

Пока мы стучали на машинке, отец заглянул в комнату, обеспокоенный ранним оживлением в доме.

– Что случилось?

– Расстреляли Вапцарова.

Старик хотел было что-то сказать, но смолчал. Только стиснул зубы, на мгновение закрыл глаза и потом ушел к себе.

Потом уже, наверное в сорок третьем году, ко мне домой заявился как-то один молодой человек в немецком мундире. Присмотревшись, я узнал в нем одного софийского бродягу, которого называли Русским – по его происхождению. В прошлом он бывал в нашей школьной компании. Не дожидаясь приглашения, Русский вошел. Пыжась, явно в расчете произвести впечатление своим новым мундиром, он сообщил, что зачислен в армию Власова.

– Ты же вроде бы относил себя к левым? – спросил я.

– Да ни к кому я себя уже не отношу. Одевают, платят, какого рожна больше?

Можно было бы прогнать его, но в те времена это могло бы повлечь за собой лишние неприятности. Поэтому я предпочел прогнать его так, как отец выставлял из дома нахалов – молчанием. Русский предложил мне сигарету, но я отказался. Он покрутился, еще раз выложил мне свое алиби – «одевают, платят, какого рожна больше?» и в конце концов испарился.

– Что это за немецкий солдат? – спросил Старик, когда новоиспеченный власовец ушел.

Я объяснил.

– Не хочу, чтобы у нас в доме бывали немецкие солдаты, – резко сказал отец. – Не забывай, что в этой комнате сидел Вапцаров.

Все эти эпизоды, которые я привожу, могут показаться не имеющими никакой связи, но в моей памяти все это различные проявления одного и того же человеческого характера, различные формы воздействия, которое этот характер оказывал на меня. Это были уроки поведения и мировосприятия, которые Старик преподносил мне в своей обычной манере – без долгих объяснений и нравоучений, а просто и внушительно, порой беглым намеком, а иногда с коротким и безжалостным приговором.

Помню один из последних уроков, которые он преподнес мне в то тяжелое и душное военное время. С присущей молодости самоуверенностью я начал «Историю современного искусства», которой не было конца-краю и которую я забросил где-то на трехсотой странице, потому что не было никаких видов на ее издание. Примерно к тому же времени относятся и наброски «Путешествия в будний день». Забросил я и начатые переводы из Маяковского, так как мечтать об издании подобных переводов в те времена мог только сумасшедший. На моем письменном столе валялись рукописи, покрытые слоем пыли, в комнате было разбросано и настолько запущено, что она казалась необитаемой. Она и в самом деле стала почти необитаемой, если исключить те несколько часов, которые я проводил здесь по ночам, потому что дни напролет просиживал в кофейнях и кабаках, убивая время разговорами.

– Уже несколько месяцев ты не бываешь дома, – сказал мне однажды Старик. – Посмотри, в каком беспорядке ты живешь.

И он показал на беспорядок в комнате.

Я молчал, понуро ожидая, пока пройдет гроза.

– И беспорядок не только в комнате, – продолжал отец, – а во всей твоей жизни. Эта комната – точная копия твоего внутреннего мира. У тебя даже желание писать поросло бурьяном.

– А что писать? Сам видишь, что всё останавливают!

– Останавливают не только твои работы, – возразил Старик. – Знаешь, что останавливают и мои книги, и многих других людей. Однако это не повод для того, чтобы бездельничать целыми днями.

– А какая польза работать напрасно?

– Работа никогда не бывает напрасной. Она подтягивает человека, сохраняет его ум бодрым и ясным. Леность разлагает ум. Леность – это вид медленного самоубийства. Люди, которые занимаются одними пустыми разговорами, только напускают на себя умный вид. В лучшем случае они когда-то были умными. Самый верный признак того, что они перестали быть умными, – именно их пустая болтовня.

Он ничего не сказал больше, однако, собравшись было уходить, я снял пиджак и принялся за уборку. Разобрал рукописи на столе и занялся «Путешествием». Отец обладал даром внушать добрые мысли, умел заставить устыдиться самого себя и, если ты затонул в болоте, протянуть руку, но без тени милосердия или высокомерия, а так естественно, будто здороваясь.

На следующий день Старик снова появился у меня и, словно не замечая перемены в обстановке, протянул мне знакомый том. Это был «Крик о правде».

– Издатель хочет снова послать рукопись на цензуру. Думает, что на этот раз сумеет протолкнуть. Только, как ты знаешь, я перевел стихи в прозе, а он настаивает на стихотворной форме. Заплатит по самому высокому тарифу. Так что, если хочешь, берись…

Разумеется, я взялся. Да и как было не ухватиться за такую работу в это время безденежья и безработицы. Отец взял взаймы у Стояна Атанасова под всю сумму гонорара и выплачивал мне частями за перевод каждых двухсот строф. Потом уже я случайно узнал от самого издателя, что он никогда и не думал делать повторных шагов, добиваться публикации, и не выплачивал никакого гонорара за эту подозрительную книгу.

Он был беллетристом и поэтом, графиком и декоратором, историком искусства и теоретиком стилей, исследователем фольклора и философом, популяризатором науки и литературы, лектором и переводчиком. Но при всей широте своей деятельности и во всей своей деятельности он был упорным и неутомимым искателем истины. Формула «искусство для искусства» была органически чужда ему даже в те ранние годы, когда, поддавшись литературной моде, он ее исповедовал. Потому что даже в те ранние годы искусство для Старика было лишь средством достижения истины и передачи ее другим. И если в некоторых его книгах заложены идеалистические взгляды, то это произошло не из желания сеять заблуждение, а потому, что по стечению жизненных обстоятельств он был вынужден начать поиски истины со слишком отдаленной точки. И если в поисках истины он не раз ошибался, то его несомненной заслугой было то, что он умел осознавать свои ошибки и имел смелость отрекаться от того, что оказывалось ошибочным.

Возможно, он шел бы к цели быстрее и его творческие находки были значительнее, если бы он с самого начала взял правильное направление. Но так уж случилось в жизни, что когда он получил начальное образование, дед мой сказал: «Сынок, теперь позаботься о себе сам». Единственным выходом из положения, который он смог найти, оказалась Духовная семинария. Возможно, путь к истине был бы для него легче, если бы он ограничился какой-нибудь одной областью. Но его снедало лихорадочное желание везде заглянуть, а заглянув, непременно все познать. И в этом его стремлении к всеохватности, проникновению до самой сути вещей было нечто трогательное, зародыш какой-то драмы.

Периодически он целые месяцы своего рабочего времени посвящал рисованию. И, как и в других областях, ему хотелось делать то, чего еще никто не делал. Помню, что одно лето он посвятил изучению техники лаковой миниатюры. Готовых лаков у нас не было, и отец взялся за их изготовление. Для этой цели он выписал самые разные книги по технологии красок и лаков, специализированные труды, испещренные химическими формулами, разобраться в которых мог только человек, обладающий специальными знаниями в этой области. Лето давно кончилось, доставленные различными путями справочники уже заполнили этажерку, а бутылки с лаками – целый шкаф, а отец еще и не приступал к рисованию, потому что не любил начинать какое-либо дело, если оно не подготовлено самым тщательным образом.

Подготовка отняла у него больше полугода, а само рисование, наверное, еще год. Я стоял у него за спиной, наблюдая за его работой – благо он владел искусством сосредоточиваться, так что мое присутствие его ничуть не смущало. Он натягивал большой лист фольги и прикреплял уголки к толстому картону. Потом набрасывал контуры пейзажа, выдавливая краску из специально приготовленных кулечков. Потом накладывал прозрачные цветные пятна, которые как будто светились на металлическом фоне.

Из десятков свежих, сочных пейзажей сегодня мало что уцелело. К несчастью, фольга при каждом неосторожном прикосновении рвалась, и оголялся отвратительный бурый картон. Из-за отсутствия более прочной металлической основы годы труда пошли на ветер. Но отец был не из тех людей, кто жалеет свой труд.

Так же терпеливо и столь же основательно Старик стремился решить каждую задачу, которую ставил перед собой. Занявшись изучением и пересказом болгарских народных сказок, он не ограничился изданием трех томов, а сумел собрать богатство сказок всего мира в еще тридцати томах. Начав с отдельных статей по вопросам искусства, он увлекся изучением искусства всех эпох и постепенно пришел к замыслу 12-томной всеобщей истории искусств, которой отдал немало лет работы. Как-то ему предложили подготовить очерк о литературе эпохи национального Возрождения, он же расширил свою задачу до десятитомного исследования болгарской литературы, начиная с эпохи Возрождения и до наших дней. При этом десятый том не вышел только потому, что был остановлен фашистской цензурой. Стремление к всеохватности породило и проект его капитального литературного труда – серии из двадцати романов, которые должны были охватить все развитие человечества – от палеолита через все ступени цивилизации все эпохи до наших дней.

Эта романы, точнее часть из них, были действительно написаны, другие же остались в набросках или доведены до какого-то этапа. Рукописи заполняют огромный сундук, и когда я порой его открываю, мне кажется, что я заглядываю в какую-то потрясающую драму. Драму моего отца. Или, если хотите, драму поражения. Только бывают и такие поражения, которые внушают уважение бескорыстием порыва и титанизмом труда.

Эта романы Старик писал в последние годы накануне Девятого сентября. Работа заставила его сменить весь привычный уклад жизни. Он начал ложиться совсем рано – около девяти вечера, вставать затемно – в три часа утра, и по шестнадцать часов в сутки проводить за письменным столом. Он был настолько поглощен своими мыслями, что, даже когда ел, почти не слышал наших разговоров, взгляд его блуждал в пространстве или, бывало, застывал в какой-нибудь точке. Когда начались бомбардировки столицы, он не оставил своей квартиры. Я иногда забегал навестить его и не раз предлагал ему подыскать на время комнату где-нибудь в окрестных селах.

– Не могу. Сам видишь, сколько у меня книг, и все нужные для справок. Нужно работать. Не могу.

Однажды, только я ушел от него, как пронзительно завыли сирены. Я знал, что отец не любит спускаться в бомбоубежище, и потому вернулся.

– Давай спустимся в подвал. Там все же надежнее. Отец с выражением досады на лице покачал головой.

– Не хочу. Мне там душно. Если уж умирать, так лучше под открытым небом.

Со стороны Витоши донесся тяжелый гул.

– На этот раз много падает, – бесстрастно заметил он, как сказал бы «сегодня жарко».

Какое-то мгновение спустя послышались первые взрывы. Они становились все чаще и оглушительнее. Начиналась большая бомбардировка, в результате которой был разрушен центр Софии.

Наш дом стоял как раз в центре. Неожиданно его затрясло, снаружи потемнело, будто опустилась ночь. Мы сидели за столом, и вдруг нас подхватило воздушной волной и швырнуло в коридор. Некоторое время я не мог понять, что происходит, только слышал, что над самой головой у нас раздаются взрывы, дом ходит ходуном, как картонная коробка. Отец сумел подняться на ноги и уже стоял в полумраке в той самой несколько оцепенелой и чуть вызывающей позе, в какой я когда-то видел его на сцене городского казино перед налетавшей на него сворой. Я чувствовал, что при каждом взрыве инстинктивно сжимаюсь, будто это могло помочь, если внезапно на меня упадет бетонная плита.

– Бежим! – сказал я ему, когда взрывы начали обходить нас стороной, а мрак и дым немного рассеялись.

– Ты иди, а я останусь, – пробормотал отец, направляясь в комнату.

– Неужели ты не видишь, что здесь уже необитаемо? Окна выворочены, все вокруг горит, а наверное, еще будут налеты.

Отец огляделся, и, вероятно, до него дошел смысл сказанного, потому что он бросил:

– Найди мой вещмешок.

Пока я разыскивал вещмешок, он собрал разбросанные повсюду рукописи, кое-как связал их в стопки и уже был готов идти. Он решил отправиться в Княжево (пригород Софии), где жил мой брат, так что я попрощался и ушел незадолго до нового налета.

Через несколько дней, спустившись в обезлюдевший город, я решил пойти посмотреть, уцелела ли отцовская квартира. Квартира уцелела, хотя дом был наполовину разрушен, а вокруг торчали обгоревшие скелеты зданий. В самой же квартире я нашел ее обитателя.

– Не хочет жить в Княжево, и все тут, – в дверях сообщила мне женщина, заботившаяся о домашнем хозяйстве Старика. – «Не могу – говорит – работать, поеду назад».

Он сидел, склонившись над столом, каким я его помнил всегда, и писал. Оконные рамы, кое-как приколоченные, были на месте, а вместо стекол была натянута пергаментная бумага. Я попытался было вразумить его, обещал, что помогу перенести часть книг. Старик только покачал головой.

– Я же сказал тебе: у меня много работы, а времени мало. Как-никак, годы уже не те.

В тот период я имел весьма смутное представление о том, что пишет отец и что ему предстоит дописывать. Подробности я узнал позже, в день выхода первой публикации, тот самый день, которого Старик ждал, как праздника, но который обернулся катастрофой. Сейчас, перелистывая горы рукописей, я недоумеваю, как у него не треснула голова от неисчерпаемого множества героев, фактов, ситуаций, от того колоссального образного материала, родившегося в его лихорадочном воображении как эквивалент всего человечества и всей человеческой истории.

Впрочем, возможно, голова и в самом деле треснула бы, если бы не часы «разгрузки» от умственной усталости. Только разгрузку отец практиковал в самой банальной и нездоровой форме – загулах. Он отлично сознавал, что это лишь подобие отдыха, кажущаяся передышка, а на самом деле лишь дополнительное истощение, хоть и другого свойства. Однако богемные привычки молодых лет, инерция образа жизни мешали ему найти более здоровую отдушину.

В интересах истины следует отметить, что загулы у отца были довольно редкими. И все же, поскольку это были почти единичные случаи, когда он появлялся на людях, кое-кто воображал, будто он не выходит из трактиров, и даже удивлялся, как же в таком случае появились на белый свет 80 томов его сочинений. Верно, сидя за рюмкой, он мог пить без меры, однако не из пристрастия к алкоголю, а ради «разгрузки», чтобы дать перегруженному мыслями мозгу отдых, направить свое сознание пусть в бесплодном, но зато позволяющем расслабиться направлении. В его загулах никогда не было элемента разгула. Они исчерпывались разговорами и рассуждениями о том о сем, а больше всего об искусстве. Этот молчаливый до невозможности человек вдруг становился общительным, даже словоохотливым собеседником, готовым разговаривать не на какие-то «свои», а на любые предложенные ему темы. Мысль его текла логично, замечания были остроумны и для людей, любивших больше слушать, чем говорить, было удовольствием сидеть с ним за рюмкой. Помню, как однажды отец вернулся заполночь, держа под руку Владимира Димитрова-Мастера.

– Мастер, – сказал я, – а ты чего разгуливаешь по ночам, ведь ты же не пьешь?

– Не пью, но отец твой так опьянил меня своими разговорами, что я забыл о времени.

И они уселись за столом, чтобы продолжить бог знает когда начатый разговор.

– И ты, как твой отец, не научился пить, – говорил мне в те времена Ламар. – Отец твой не гуляет, а читает лекции.

Но и загулам, и лекциям – всему был конец. Старик засыпал мертвецким сном, а на следующий день вставал с потемневшим лицом (насколько это было возможно при его цвете лица, характерном для заядлого курильщика), с погасшим от усталости взглядом. Силясь перебороть похмелье, он садился за письменный стол, где его ждали долгие дни работы – без меры, без отдыха, до полного изнеможения, пока он не отважится на очередной загул.

Существовала еще одна отдушина от напряжения, подлинная страсть Старика – природа. Но закрепощенный расписанием докладов и лекций, прикованный к письменному столу своими творческими планами, отец позволял себе вольность выехать за город только летом. Он презирал так называемые курорты, как презирал все те места, где мещане, кокетничая, сорили деньгами, хвастались умением шиковать, разумеется воображаемым, потому что наша буржуазия даже в этом была неимоверно примитивна. Не помню, чтобы отец когда-нибудь ездил на морской курорт, а Чамкорию мы проезжали только транзитом, спеша к рильским вершинам.

Как только начинались каникулы, мы брали на спину рюкзаки, брезентовые полотнища и отправлялись в заранее намеченное место, которое, помимо прочих других качеств, обязательно должно было быть уединенным. Мы ставили палатку, сколачивали нары, устраивали очаг и разводили огонь, который нам предстояло поддерживать постоянно на протяжении двух месяцев.

Но отец и в горах не переставал работать. Менялся только стиль работы. Загорая или лежа в тени, он читал, набрасывал какие-то заметки в блокноте, рисовал. В остальное время ходил туда-сюда, собирал грибы и травы, потом раскладывал травы сушиться, готовил на огне очага.

Этот страстный исследователь чужих культур и цивилизаций носил в себе какую-то по-детски непосредственную любовь к своему, родному. Он знал все наши травы, но не только как они называются, но и их целебные свойства. В то же время любил их как былинки родной красоты и мог часами рисовать в блокноте какую-нибудь горечавку или тысячелистник. Он потратил два лета на исследование могильных плит и надгробных надписей в Копривштице и на посвященную им монографию, которую вряд ли прочли больше сотни людей. Не меньше времени отняло у него и изучение древних рукописей, в результате чего родилась ныне забытая монография «Орнамент и буква». Долгие годы, причем последние годы его жизни, протекли в работе над одним обширным трудом об искусстве резьбы по дереву в Болгарии. Целый период его творчества был почти целиком посвящен нашей древней истории. Он не ценил никакой поэзии так, как народную песню, собирал сказки и пословицы, исписывал целые блокноты – некоторые сохранились и по сей день! – народными словечками и выражениями. Для него болгарский язык был одним из самых богатых и благозвучных на свете, и он гордился, что ему было суждено творить из этого чудесного материала.

Народному языку отец учился у народа, что кажется несколько странным, если учесть необщительность Старика, но странности были у него не редкостью. Он учил этот язык, бродяжничая в молодые годы, продолжал учить и в зрелом возрасте. У него была какая-то особая способность завязывать разговор с людьми в горах – пастухами, дровосеками, углекопами, рабочими карьеров. Ему достаточно было сказать «добрый день», сесть передохнуть, небрежно предложить сигареты – и разговор тек сам собой. Отец никогда не задавал таких вопросов, которые могут показаться собеседнику подозрительными или глупыми. Он вообще не имел привычки приставать с расспросами, а ждал, пока разговорится другой. Старик внушал горцам доверие своим загорелым, почти деревенским лицом, выгоревшей кепкой и старой одеждой. Так что если горцам и удавалось учуять в нем человека «ученого», то самое большее, за кого они его принимали, это за сельского учителя.

Достаточно было провести несколько дней в лесах и среди гор, чтобы отец преобразился. Мускулы лица расслаблялись, морщины на лице расправлялись, на губах часто играла тонкая улыбка с бесчисленными нюансами. Казалось, даже голос его становился мягче, добрее. И когда я издалека наблюдал за ним, тощим и неподвижным, застывшим как серна на вершине какой-нибудь скалы, мне казалось, что этот человек рожден не для кабинетной тиши и гор пыльных книг, а его место здесь, под открытым небом, где он должен рисовать цветы и деревья, записывать сказки, рассказываемые простыми людьми, и жить в простом шалаше из веток у горного костра. Так мне казалось, но так ли это на самом деле, я не знал.

На первый взгляд может показаться, что образцом человека должна быть натура гармоничная, хотя она может представлять собой великолепную гармонию недостатков, и даже прекрасная гармония может скрывать в своей глубине неподозреваемые конфликты. Имеются, разумеется, гармоничные натуры, вызывающие восхищение именно своей красотой, цельностью характера. Отец не был такой натурой. Это был сложный узел противоречий. Он боролся с этими противоречиями, тонул в своих слабостях, то и дело его заносило на поворотах силой инерции, но он все же он продолжал свой путь вперед. С присущей ему прямотой он не раз говорил мне, что не хочет, чтобы его образ жизни служил мне примером для подражания. Однако есть вещи, которые, хоть и не заслуживают подражания, вполне заслуженно внушают уважение. Конфликтный характер несет свою неповторимую патетику, когда в периоды потрясений и срывов достигает вершин правды и человечности.

Человек, осужденный судьбой проводить долгие мутные ночи в дымных трактирах, не знал более вкусного напитка, чем чай, настоенный на свежих травах. Писатель, приобретший известность своим сложным, отягощенным символическими и экзотическими украшениями стилем, ставил превыше всего простоту народного языка. Переводчик «Заратустры» Ницше испытывал неприязнь к надменным позам сверхчеловека и не стыдился подать пример обычной человечности. Семинарист-отличник, подготовленный наставниками к высокой карьере духовника, превратился в смертельного врага церкви. Противник насилия, стоя над телом убитого Васила Пундева, поругался со своим самым близким другом, потому что этот самый друг призывал враждующие стороны остановить кровопролитие, а отец утверждал, что не может быть мира между двумя лагерями, разделенными телом мертвого. Многолетний сотрудник «Златорога», в котором он был на хорошем счету, неожиданно начал писать рассказы, которые «Златорог» не мог публиковать на своих страницах. Спиритуалист, усвоивший сотни томов метафизики, неожиданно стал зачитываться трудами марксистов.

Он справлялся с одним противоречием и тут же оказывался перед другим, разрывался между страстью рисовать и жаждой дать словесное выражение своим мыслям, колебался между стремлением объять все, достичь дна всего и искушением ограничить себя и целиком погрузиться в одну-единственную область. Он работал в лихорадочном порыве, стремясь постичь невозможное, и страдал от неудовлетворенности, от того, что не смог постичь и возможное. И сегодня мне кажется, что я все еще слышу его чуть глуховатый, тихий голос, когда он читал свое любимое стихотворение Вийона:

Девятое сентября он встретил как долгожданный праздник. Правда, он был несколько удручен, что перемена, которой он так жаждал, быстро отгремела. В первый день он не вышел из дома, несколько смущаясь того, что ведь он, в сущности, не сделал ничего такого, что могло отвести ему место среди победителей.

Потом люди сами нашли его. Художники избрали его своим председателем. В парторганизацию писателей его приняли аплодисментами. Старику этого было предостаточно, чтобы почувствовать себя в своей среде и снова взяться за перо. Освободив свою мысль от досадных соображений об игольном ушке цензуры, он написал серию рассказов коммунистической направленности и одну пьесу, посвященную антифашистской борьбе – «Кровавое лето», которая не увидела белого света ни на сцене, ни в печати. Наряду с этим отец продолжал давно начатое дело, то самое, которое он так спешил закончить, боясь, что ему не хватит времени, – серию романов «Через века».

Эту серию он начал в период, когда у него все больше крепли марксистские взгляды на развитие общества. Картина различных эпох, которую он создавал, соответствовала этим взглядам и была детально проработана на основе многочисленных научных справок. Но сама сюжетная канва произведения имела довольно неустойчивую основу. Точно как его чудесные рисунки, нанесенные на непрочный лист фольги. В качестве условного мотива последовательности действия он воспринял концепцию перерождения. Было ли это отголоском его прежних взглядов или, как утверждает сам писатель в предисловии к первому тому, просто литературным заимствованием мифа из чисто композиционных соображений – этого я не могу сказать. Так или иначе, противоречие было налицо, причем достаточно заметное, чтобы могло пройти по разряду мелких недостатков.

Роман «Кровожадные» – первая книга этой серии – вышел незадолго до юбилея Старика. И хотя на этот раз юбилей состоялся, на торжество легла тень только что опубликованного произведения. Это был удар, который отец воспринял, как поражение. Но это было не то поражение, которые он привык переживать и преодолевать: удар пришел не до, а после перемены, и затронул произведение, которое Старик считал делом своей жизни. Ему было горько сознавать, что жизнь почти пронеслась и смешно мечтать о новых колоссальных свершениях.

– Выбросишь эту линию развития, – успокаивал я его. – Выделишь в отдельные романы.

– Нельзя, не получится, – отвечал Старик. – Если ты читал романы, поймешь, что никак нельзя.

Внешне он не подавал виду, что сокрушен ударом, и я даже не подозревал всю глубину его страдания, пока однажды не получил по почте коротенькое письмо от женщины, которая вела у него хозяйство. Это письмо я все еще берегу. Отрывочные фразы письма открыли мне глаза на состояние Старика. «С некоторых пор г-н Райнов выглядит унылым и отчаявшимся. Ему все безразлично… больно ему за роман „Кровожадные“, потому что не получилось того, что он хотел… Не видит перед собой поля для работы и готовится умирать. Все чаще говорит о смерти».

Отец, конечно, не собирался умирать. Он был не из тех людей, кто ложится и умирает по собственному желанию. Однако потрясение было глубокое, и нужно было время, чтобы все пережить.

«Кровожадные» – далеко не первое произведение, принесшее ему разочарование. Как правило, это случалось с большинством его произведений, и не только потому, что они не удовлетворяли его своими качествами. Его издатель, типичный представитель «мира лавочников», трудился над его рукописями с самонадеянностью, граничащей с полным произволом. То, что некоторые книги по диктаторской воле издателя выходили в невообразимо безвкусных обложках и порой под выдуманными самим издателем заглавиями, было еще полбеды. Рукописи грубо сокращались этим невеждой, причем без ведома автора. Более того, случалось, что они дополнялись произведениями, которые не выходили из-под пера автора, как это произошло с отдельными томами «Сказок мира». После многочисленных жертв издательского вандализма ореол мученичества по праву принадлежал «Истории искусств», общий объем которой был сокращен на какой-то пустяк около двух тысяч страниц, и публикация которой для тех, кто заранее был знаком с текстом, показалась карикатурой на подлинный труд. В довершение всего Старика систематически обманывали в гонорарах, тиражах, и он с головы до ног был опутан заранее сплетенной сетью авансов и займов, так что отец никогда не знал точно, сколько он должен своему благодетелю, великодушно издававшему его книги. И все же на этот раз разочарование было неизмеримо тяжелее обычных обид прошлого.

Старик владел простой, но эффективной тайной: огорчение от одной работы легче всего лечить увлеченностью другой работой. Так он поступил и на этот раз. Он сосредоточился на своих трудах по искусству и делал вид, что забыл об ударе. Только удар оказался не последним.