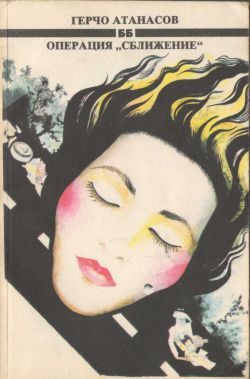

"Операция «Сближение»" - читать интересную книгу автора (Атанасов Герчо)

|

Герчо Атанасов Операция «Сближение»

Досев выпустил из ноздрей сигаретный дым, пристально наблюдая за своим подчиненным. Станчев, изложивший обстоятельства дела, с угнетенным видом ожидал суда начальства.

– Коля, – сказал полковник, – что-то здесь не так. Даже если это несчастный случай, след все равно должен быть. Эта Кушева из тех пташек, вокруг которых непременно кружит ястреб. Давно они знакомы с тренером? Как там его…

– Бадемов[1].

– Фамилия совсем как у опереточного злодея…

– Бадемов познакомился с ней недавно, ничего существенного он не знает.

– Ты уверен?

– Проверял его по нескольким каналам.

– А если он замешан, это „ничего", может статься, обернется „кое-чем", как ты считаешь?

– У Бадемова железное алиби – загранкомандировка. Когда он узнал о Кушевой, даже глаза выпучил. Кроме того, окружение, поведение до и после происшествия… Нет, мало вероятно…

– Тогда кто-нибудь другой, кого мы не подозреваем. Тайный дружок, а может, наоборот – сослуживец или родственник.

– Нет у нее родственников – единственный ребенок в семье. Сама из провинции, никаких дел, неприятностей, конфликтов. С коллегами поддерживала корректные, вежливые отношения.

– А с начальством?

– Пользовалась доверием, семь заграничных командировок, из них четыре – на Запад.

Досев перелистал доклад, одно место заложил закладкой.

– Ты согласен с тем, что Кушева была в машине не одна?

Станчев кивнул.

– Этот неизвестный… а возможно, неизвестная… Короче, этот „икс" – тертый калач, не оставил никаких видимых следов. – Досев подался вперед, и стул под ним затрещал. – Ну-ка пораскинем мозгами: кто мог оказаться в машине Кушевой в это время и в этом месте?

– Я уже прикидывал, Тодор. Если исключить тренера, остается два варианта: новый любовник, коллега или другой мужчина, быть может, кто-нибудь из начальства – это одно, а второе – просто деловая встреча. Пока я исключаю начальство и коллег по работе – поводов никаких.

– Что ты имеешь в виду?

– Ну там, интимные влечения, интересы, расчет. В управлении с Кушевой считались, она вела себя независимо.

– Интересы, расчет… А ты не допускаешь, что именно здесь собака зарыта, особенно если учесть загранкомандировки?

– Я проверил всех, с кем она была в поездках, беседовал с ними. У меня нет никаких оснований их подозревать, к тому же они ничего странного не замечали.

– И ты считаешь, что этого достаточно?

– На данный момент – да. Впрочем, лишь на данный момент.

Эх, Коля, Коля, промолвил про себя, поморщившись, Досев, вслух же сказал:

– Говоришь, держалась независимо. При ее происхождении это интересно.

– Хочешь сказать, что это была поза?

– Может быть, и не только – к примеру, ширма.

– Ширма для чего? – не понял следователь.

– Именно для такого рода связей – скажем, с каким-нибудь начальством. Женщина – прирожденный актер, так-то, брат. Подцепит мужика с положением и изображает принципиальность и недоступность. Защитный рефлекс. А чувства порой переплетаются с интересами, не так ли?

– Согласен.

– И чем хитрее женщина и умнее любовник, тем больше они стараются подчеркнуть в своих взаимоотношениях эту принципиальность. Примеров тому – хоть отбавляй.

– Часто встречается и обратное, – заметил Станчев. Он чуть не проговорился о седовласом мужчине в темных очках, с которым Кушева, по всей вероятности, покупала картину в одном частном ателье, но все же сдержался: пока что эта версия непроработана. – Видишь ли, у нее было три непосредственных начальника. Я наблюдал за ними, расспрашивал, насколько это было возможно. Реагируют спокойно.

– А что заместитель… этот Балчев?

– Этот разведенный?

– Ты же сам говорил, что он любитель поволочиться за юбкой.

– Балчев зарвался…

Станчев тихо произнес одно имя, и Досев озадаченно поднял брови.

– И где они встречаются?

– В его квартирке, там есть укромный вход со двора.

– С каких же это пор?

– Создается впечатление, что его пассия сгорает от страсти, иначе не стала бы рисковать.

– Да-а-а… Разлюбезный „зам" и впрямь зарвался… Слушай, а если об этой интрижке пронюхала Кушева, намекнула, что может подняться шум, и дело дошло до объяснений и угроз?

– Насколько мне известно, Балчев, по натуре, ловелас. Такие не посягают на жизнь других, скорее сами становятся жертвами. Не вижу оснований решиться на такое.

– А желание сохранить в тайне связь, которой он так дорожит, раз идет на подобный риск?!

– Рискует его партнерша, а не он сам.

– И он, и он – ты это прекрасно знаешь.

– Нет, – решительно возразил Станчев, – это не то, поверь моему опыту.

Досев налил кофе из термоса.

– Опыт может и подвести, Коля. Балчева выпотрошишь основательно, это раз. Во-вторых, займешься остальными – Комитовым и этим, доходягой. Эта история не сводится к обычному флирту, поверь мне на слово. Тут замешаны крупные суммы, а может, и нечто большее… Кстати, как у Кушевой с благосостоянием?

– Квартира в центре, машина, пара картин, стерео-установка, цветной телевизор, бытовая техника – не предел мечтаний, но и не бедно.

– Аппаратура импортная?

Станчев кивнул.

– И картины, говоришь. Ценные?

– Не пустяк, – Станчеву снова вспомнился седой мужчина.

– А командировки?

– Все вроде в норме. Кушева – эксперт по медикаментам, сделками не занималась.

– Но выступала в роли консультанта?

– Выступала.

– Значит, зарубежные командировки, – Досев почесал за ухом. – Такой уж ценный специалист – эта Кушева?

– Изучала фармакологию.

– Языки?

– Немецкий, английский.

– Где учила?

– Немецкий в институте, английский на интенсивных курсах.

– Да-а-а, красивая молодая женщина, тщеславная, спец в фармакологии, языки, собственное гнездышко, картины, своя машина, на которой она сиганула в овраг, – классика… – Досев встал и принялся раскачиваться, как медведь перед пчелиным ульем. – Тут что-то не так, брат, чего-то не хватает… У этой Кушевой был доступ к секретным документам?

– Нет, но ей было известно о некоторых наших производствах.

– Точнее?

Станчев подал справку.

– Не могу сориентироваться, – сказал Досев, просмотрев ее. – Есть среди них секретные?

– По словам знающих людей, нет.

– Были ли у нее какие-либо личные связи в лабораториях и на заводах?

– На заводах она появлялась редко, а вот в лабораториях есть знакомые.

– Характер и уровень знакомств?

– С лаборантами.

– А в секретных отделениях?

– Там у нее были соученицы, я их расспрашивал.

– И что же?

– Случайные встречи, разговоры на общие темы, интерес к их работе не проявляла.

– Странно.

– И вправду немного странно.

Досев развел руками.

– Наконец-то и тебе что-то показалось подозрительным!

– Причем тут подозрение, – следователь почувствовал себя уязвленным. – Скорее всего Кушева не была таким уж спецом, каким ее считали.

– А если она умышленно не выпячивала своих знаний?

– Сомневаюсь. Она никогда не работала ни на предприятиях, ни в лабораториях. Из института сразу попала в аптеку, оттуда – в торговлю.

– Использовала связи?

– Похоже, что так.

– Это очень важно, Коля! Кто ее протолкнул во внешнюю торговлю? Это узелок. Можешь его развязать?

– Осталось выяснить кое-какие подробности, – промямлил Станчев.

– Второй пробел.

– Почему второй?

– Балчев – раз, выездные дела Кушевой – два.

– Насчет Балчева позволь не согласиться.

Досев посмотрел на циферблат своих электронных часов, бросил взгляд на свою старенькую „симу" и Станчев.

– Спорить не будем, тем более, что спор – прерогатива начальства, так ведь? – пошутил Досев. – Кое-что сделано, но время не терпит. Так что давай, жми на всю катушку, можешь востребовать подмогу, но эти два узелка ты мне развяжи. Ясно?

Станчев кивнул.

– Уясни себе, в тот вечер в машине был еще один человек – как минимум. Из окружения Кушевой. Признаю, он хитер, пальчиков нигде не оставил, но он там был. И по его вине машина полетела под откос. В отличие от тебя я в этом почти уверен.

– Пока я воздержусь от категорических утверждений.

– Я тоже, Коля.

Досев поднялся, тем самым давая знак, что беседа окончена. Встал и Станчев – худенький, побледневший, странно подвертывающий левую ногу – с давних пор следователь хромал.

– Этот браслет, – промолвил он, – почему-то не выходит у меня из головы.

– Авось, он еще поведает нам что-то ценное, – подвел черту Досев.

Придя домой, Никола Станчев почувствовал знакомую боль в лодыжке – в двух из учреждений, которые ему пришлось посетить, не работали лифты, а потом ему пришлось выстоять длинную очередь за овощами. Сейчас состряпаем горнооряховскую лютеницу[2] – хрустящая мякоть перца, помидоры, лавровый лист, две дольки чеснока и, наконец, щепотка красного перца и пучок свежей петрушки – пальчики оближешь, прикидывал он, поднимаясь по лестнице. Станчев жил на втором этаже, в двухкомнатной квартире. Дом был послевоенный, добротной кладки, с толстыми стенами и массивными оконными рамами. Окна комнат выходили во внутренний дворик, одну он переоборудовал в кабинет, там и разместил библиотеку – книжный шкаф занимал всю стену. После смерти жены он перебрался в эту комнату, а в спальне осталась дочь – студентка экономического института.

Пока он открывал входную дверь, послышался голос Петранки, унаследовавшей от него светлые глаза, а от матери – каштановые волосы и острый язык: па-пан, услышала тебя еще из ванной. Сколько раз повернул ключ?.. Три раза, ответил Никола, передавая ей полные авоськи. Петранка выгнула свой молодой стан и порывисто чмокнула его в висок. А я опять насчитала четыре. Ты не обижаешься?

Он обижался, хотя уже свыкся с упреками и шутками по поводу своей медлительности, которые ему приходилось выслушивать ото всех, начиная с жены – Жечки и Петранки и кончая начальством.

Эта медлительность досталась ему в наследство по материнской линии, чей род получил прозвище Ежиковых. Никола помнил своего деда Стоила. То был человек-скала – рассудительный, но медлительный донельзя. Ходил он враскачку, как говаривали в селе: шаг одной ногой, передышка, шаг другой. А в это время работала его голова, мысль текла неторопливая, но веская, как он сам. Дед Стоил побывал на двух войнах, палил из пушки, короткоствольной гаубицы, которая – это он сам рассказывал – гремела в два раза реже соседних по позиции, но все с точным попаданием, так что счет был равный. Однажды, рассказывал, башку нам заморочили, мы и отстали, а как добрались до позиций, сражение уже кончилось. Мы-таки пальнули в воздух для порядку да случайно и накрыли противника, тут завязался новый бой, удивлению конца и краю не было: кто, откуда ведет пальбу…

Поутру, перед тем как запрячь коней, дед Стоил по меньшей мере раз двадцать обходил двор – от печей к хлеву, оттуда на сеновал, заглянет под навес, потом опять в хлев, и пошло-поехало по кругу – погреб, амбар, снова хлев, печи, нужник, чешма[3] и так далее. Пока, наконец, не нагружал телегу, запрягал лошадей и под нервный зудеж бабы Боряны не огревал кнутом конские спины: эге-гей…

В поле выбирался на час позже всех остальных, соседи уже пахали или жали, но дед Стоил не больно тревожился: он знал, что его плуг уходит в землю чуток глубже, чем у других, что снопы у него тяжелее соседских и что пшеница погуще и почище. Эх, конечно, было так не всегда и не во всем. В селе были и такие хозяева, с которыми он мог состязаться, да не хотел. Я, говаривал, с ними тягаться не намерен, они бегут наперегонки со временем. А вот болтунов я своими ежовыми шажками обставлю без труда…

Дед, а дед, спрашивал маленький Никола, а верно, что нас прозвали Ежиковыми?.. А коли и верно, мой мальчик, что в том плохого? Еж хоть и неуклюж и медлителен, а ловит змей и ласок прихватывает, потому как тут, и он стучал пальцем по лбу, у него прыткий ум, дедово наследство… И он нежно опускал свою тяжелую ладонь на детское плечо: что ни говори, а любил он своего неторопкого внука, как он ласково величал Николу – люди мы с тобой степенные, Кольчо, и пугаться того не стоит, жизнь всему научит, а спешка нам ни к чему. Скорый поспех – людям на смех, известно тебе?..

Дед Стоил неторопливо скручивал цигарку, выбирал подходящую спичку и только тогда чиркал ею. Какой бы ветер ни дул, какой бы проливной дождь ни валил, всегда прикуривал от первой, единственной. Да и на тот свет он отправился не спеша, казалось, смерть задержалась у какого-то другого Стоила, а старик переполз через восьмидесятилетний рубеж, уже больной и изможденный, но не сдававший своих позиций. Вот, кряхтел он с лукавой гримасой, и костлявая тоже ко мне не торопится, дает подготовиться к тому свету, а где он и как там – поди-знай, эхе-хе… Ноги уж не держат, чую, что к полуночи постучусь во врата святого Петра…

– Что с тобой, ты не болен? – оторвала его от раздумий появившаяся в прихожей Петранка.

Никола с благодарностью поглядел на дочку – лишь голос любящего человека может звучать с такой неподдельной тревогой. И они отправились на кухню готовить ужин. Никола занялся горнооряховской лютеницей. В соответствии с послевоенными строительными нормами кухня была просторной, всему нашлось место, даже удалось впихнуть сюда кушетку – райское место для отдыха, пропитанное домашними запахами стряпни, приправ и свежих фруктов. Оба они любили эти часы, когда в домашней суете завязывался разговор. Петранка рассказывала о событиях минувшего дня, Никола слушал и скупо вставлял реплики. Он редко расслаблялся и вдавался в подробности, связанные c его работой, людскими характерами и поведением, которые не встретишь каждый день. Постепенно, со взрослением, Петранка стала реже задавать свои сугубо „женские" вопросы, отдавая предпочтение другим, которые она не без добродушной иронии называла „мужскими". Причиной тому была ее учеба, дружба с одним пареньком и общение с отцовской библиотекой.

– Папа, – подхватила она, надевая пестрый, веселенький фартук, – ты, случайно, не борец за качество?

Никола резал перец узкими продолговатыми дольками.

– Дома или на работе?

– На работе. Какой ты дома, я знаю.

– А почему ты спрашиваешь?

– Повсюду только и трубят о качестве, вот я и решила взять интервью. А что, нельзя?

Станчев потрогал пальцем острие, вытащил оселок и принялся тщательно точить нож.

– Неважнецкие дела мои, Петруш.

– Что так?

– Видно, на большее не способен.

– Минуту внимания: ты веришь в человека?

Станчев продолжал точить нож и в один момент чуть было не затупил его.

– Почему бы ему не верить?

– Я имею в виду: веришь ли ты в его природу?

– А какая у него природа?

– Я считаю, что двойственная.

Станчев исподлобья взглянул на дочку.

– И когда же это ты проникла в его природу?

– Еще в школе…

– И с тех пор ты вся такая двойственная?

– Папа, я серьезно…

– Трудные вопросы задаешь, Петруш… Если бы не верил в человека, зачем бы я стал возиться с расследованием? Состряпал бы на него обвинительное заключение и перекинул дело прокурору. Человек рождается невинным, девочка моя, отсюда все начинается.

– Всегда удивлялась твоей профессии… Как случилось, что ты ее выбрал?

И в самом деле, как это случилось, спросил себя Станчев. Вспомнилась адвокатура после университета, запутанное дело с пирожками, он защищал подсудимого, пекаря. Все улики были налицо, все было против этого белобрысого мастера, и тот сам никак не мог справиться с изначальным шоком, в течение всего следствия и на суде обвинение словно впивалось ему в глотку и делало его беспомощным. Он не отрицал своей вины, а просто глядел на судей отсутствующим взором – не мог ничем объяснить систематической недостачи пирожков, числившихся по накладным, под которыми стояла его подпись. Постепенно Станчев поверил: этот человек и вправду не подозревает, что чья-то ловкая рука годами действовала за его доверчивой спиной. И несмотря на то, что дома у него не было обнаружено никаких денег, драгоценностей, признаков обогащения из тайных источников, несмотря на показания свидетелей и соседей, пекарь был осужден. Никогда не забыть, как он схватился за голову своими белыми, уже по-старчески жилистыми руками и так и вышел из зала. В тот миг, да, именно в тот миг, в Станчеве проснулся следователь: он потратил почти год, но все же докопался до подложных счетов, бухгалтерша из управления заняла место пекаря в тюрьме…

– Выбрал ее для меня один пирожник, Петруш, давнее это дело.

– Ты мне расскажешь?

Станчев поведал ей историю, опустив упоминание о двух ортопедических операциях, на которые он пошел, узнав, что из-за травмы лодыжки его не примут на следовательскую работу. Операция была сопряжена с немалым риском, хирурги долго колебались, разглядывая рентгеновские снимки, но Станчев настоял на своем и лег на операционный стол. К счастью, вторая попытка, которая, в сущности, могла погубить ногу окончательно, оказалась успешной. Радость его была неописуемой! Проверяя работу хирургов, он ходил часами: то быстро, чуть ли не переходя на бег трусцой, то медленно, прогулочным шагом. Заглядывался на свое отражение в зеркалах, в витринах, ходил на лечебную гимнастику, шагал, шагал, а по ночам просыпался в поту, когда в неукротимые сны кошмаром врывалась хромота. Но по-настоящему он переволновался, переступив порог отчего дома: он не писал родителям об операциях, но когда левая нога стала полностью ему подчиняться, решил ошарашить стариков. И чуть было не загнал мать в гроб. Бедная женщина стирала белье во дворе и глазам своим не поверила: ее сын, как в сказке, подскакивал, присаживался на корточки, неожиданно срывался с места, умышленно делая опорной левую ногу. Сдавленно вскрикнув, мать стала оседать, цепляясь за веревку с бельем, на большее не хватило сил…

Лет через двадцать, в недобрый час он поскользнулся, что-то в лодыжке снова хрустнуло, его пронзила невыносимая боль, после чего Станчев снова стал слегка волочить левую ногу. „Пора на пенсию, Жечка", – мысленно пожаловался он жене, проклиная себя за неосторожность…

– Но ведь такое случается довольно редко, а папа? – сказала Петранка, заметив внезапную задумчивость отца. – Ведь преступники и преступления были всегда, неужели тебе не приходилось разочаровываться в людях?

Чтобы разочаровываться, надо сначала уметь очаровываться, подумал Станчев, возвращаясь из далекого мира воспоминаний. А я никогда не был особо очарован людьми – просто принимал их такими, какие они есть. Но вряд ли стоит говорить об этом Петранке, рано еще.

– Будь я поэтом или кем-нибудь в этом роде, возможно, это и случилось бы, Петруш. Но я юрист, обыкновенный человек с обыкновенным уровнем восприимчивости, и степень моих разочарований уже давно отрегулирована. В противном случае мне уже сто раз следовало бы бросить свое ремесло.

– Я не считаю, что у тебя средняя восприимчивость, – с неожиданной ноткой ревности возразила Петранка.

– Не потому ли, что я твой отец?

– Папа… хочешь, я скажу тебе что-то смешное?

Она заглянула ему прямо в глаза.

– Папа, ты – тонко чувствующий и начитанный, и опытный, и к тому же верующий.

Станчев вздрогнул – выстрел попал точно в цель. В школе товарищи кликали его немного насмешливо, немного снисходительно – Никста. По первым буквам имени и фамилии. Эй, Никста, звали они, давай-ка смоемся с математики!.. Он не убегал с уроков, хотя в математике был не больно силен. Не то чтобы он боялся, просто считал бегство чем-то недостойным – надо было изобретать предлог, врать, а это было противно. Вот соученики его, те не лезли за словом в карман. У одного прорвало трубу и дома потоп, у другого тетка вывихнула ногу, и ее отвезли в военный госпиталь, у третьего привезли дрова и некому разгрузить – фантазия работала вовсю, а кто пойдет проверять трубы, дрова и теток… Что ему сегодня говорил Досев о Балчеве? Что, возможно, у того был роман с Кушевой и она закатила ему истерику, дознавшись о своей преемнице, тут он и… Черт, это ему не приходило в голову – возможная двойная связь Балчева. А Досеву пришло, ведь он подозревает всех и каждого, просто у него воображение работает в этом направлении. А воображение может творить чудеса, оно может позволить тебе почувствовать себя богом или преступником, царем или пастухом. Но Досев таким уж уродился, а я вот верю…

Станчев остановил машину на узкой улочке, неподалеку от ветхой пирожковой. Глинобитный, слегка перекошенный дом опирался на тротуар кривыми ступеньками лестницы, помещение с облупившимися стенами, вытертым, шероховатым полом, но лишь здесь, в центре столицы, все еще пекли вкусные, как в старое доброе время, пончики. Вспомнив детство, когда мать пекла блины, Станчев зашел в пирожковую и купил пару остывших, размякших, пресных пончиков. Он не был голоден, но проглотил их с удовольствием. Запахло свежемолотой пшеницей, и на него повеяло давним деревенским детством, в памяти всплыли ребячьи шалости на берегу реки, неожиданно сломавшаяся ивовая ветка, на которую он вскарабкался, чтобы прыгнуть в воду. Тогда-то и хрустнуло что-то в лодыжке, затем долгие годы он волочил ногу…

Улочка была узкая, по обеим сторонам росли деревья, – каштаны и аккуратно подстриженные акации – за которыми прятались старые особняки и новые компактные кооперативные жилища с гаражами на первых этажах. Вот здесь-то и проживал Балчев более десяти лет.

Следователь прошагал по неровному, с выбоинами, тротуару, нашел нужный номер и оглядел здание: хорошо сохранившаяся довоенная постройка с аккуратными эркерами на втором этаже и разрушающимся фризом над окнами. Недурно, сказал он про себя, тихо, уютно, к тому же в самом центре. Не хуже было и новое жилье Балчева в районе Лозенец[4] – у него явно губа не дура.

Метрах в пятидесяти за углом, тоже в старом здании, находилась аптека, в которой в свое время работала Кушева. Это открытие Станчев сделал лишь на днях, после тщательного изучения досье Балчева. Такое соседство казалось не случайным, хотя всякое могло быть. Интересно, знала ли что-нибудь об этом директорша аптеки, пожилая женщина с тяжелым пучком волос на затылке, и если знала, то почему ничего не сказала ему во время их первой беседы… Во всяком случае, с неудовольствием подумал Станчев, внимательно смотря себе под ноги, чтобы не споткнуться, начальство правильно пошерстило меня из-за этого Балчева. Действительно, слишком уж я простодушен, вернее, наивен, подумал он, ощутив усталость. Дважды он встречался с инженером, и оба раза тот показался ему откровенным, спокойным, более того – в его синих глазах читалось сожаление о Кушевой, смешанное с каким-то ощущением чуть ли не отцовского превосходства – молодая, зеленая, запуталась в сетях жизни, не подозревая, чем все может обернуться. А эта тайная связь? Она приоткрывала другой образ Балчева, которому подобная двойственность совсем не была в тягость. И, видимо, никак его не сковывала. Ну да посмотрим…

И Станчев направился к аптеке.

Завидев его, директорша кивнула своей помощнице, а затем провела его в маленькую комнатку, служившую одновременно и лабораторией, и кабинетом.

– Проходите, что вас снова привело к нам? Выяснились какие-нибудь новые обстоятельства?

Станчев сделал вид, что не расслышал ее, но вопрос взял на заметку – в нем чувствовался повышенный интерес. По привычке окинул взглядом тесную каморку – все было на своем месте, на стене висел календарь Фармахима[5], рядом стояли весы с бронзовыми украшениями, над маленьким столиком на леске была подвешена шариковая ручка в виде клоуна.

– Товарищ Ванева, – начал он, присев (в чужом месте он всегда присаживался на краешек стула), – что вы можете мне сказать о Симеоне Балчеве?

Женщина вздрогнула от неожиданности.

– Каком Балчеве… погодите…

– Инженере Балчеве, вашем соседе по улице.

– Ах да… Из двадцать третьего дома?

– Совершенно верно.

– Но он уже несколько лет не живет здесь.

– Значит, вы хорошо его знаете.

Ванева на мгновенье задумалась.

– Я бы не сказала, что хорошо… Мы знакомы.

– Вы часто видитесь?

– С чего бы это вдруг?

– Но вы все-таки встречали его?

– Ну да, он заходил за лекарствами.

– И это все?

– Да, а в чем дело?

Надо ее ошарашить, что ж рискнем, решил Станчев.

– А с Кушевой он здесь познакомился?

Ванева вздрогнула во второй раз, и Станчев убедился, что его догадка оказалась верной.

– Да, здесь.

– Когда и как это произошло?

Увядшее лицо женщины слегка побледнело: тонкий, легкий налет бледности выдавал такое же легкое смущение, сопутствующее сокрытию чужих тайн.

– Анетта поступила к нам осенью, в начале октября, а познакомились они перед Новым годом, – начала она заупокойным голосом.

Балчев зашел за каким-то лекарством, они взглянули друг на друга, и какая-то искорка проскочила между ними, – так впоследствии рассказывала Анетта – потом слово за слово, Балчев, производивший такое приятное впечатление, все-таки скрыл, что женат, но как бы невзначай сообщил, где и кем работает – тогда он, кажется, был директором какой-то конторы. В свою очередь Анетта – был у нее нюх на такие дела – почуяла выгоду, нет, погодите, это было позже, сначала они просто приглянулись друг другу, ведь бывает же такое? Меня-то в день их знакомства в аптеке не было, и я ни о чем не ведала. Вот когда он стал частенько названивать ей по телефону да встречать ее после работы, тогда Ани мне и сообщила, что за ней ухаживает один интересный мужчина, инженер-химик – ходили они в кино, по ресторанам, катались на его машине – вы же знаете, сейчас молодые быстро переступают границу дозволенного…

– И как долго это продолжалось?

– Почти полгода. Пока Балчев не затеял развод.

– Из-за Кушевой?

– Думаю, что решение пришло к нему раньше.

– И что произошло после развода?

– После развода Балчев съехал с квартиры, там остались жена с ребенком. Он же перебрался куда-то в Лозенец.

– Это вам сообщила Анетта?

– Да, их роман продолжался, Ани даже порядком увлеклась и поговаривала о замужестве, но потом поняла, что дело не выгорит.

– Почему?

– Как вам сказать… Балчев не больно жаждал, да и она уже убедилась, что на его постоянство рассчитывать не приходится – застала его раз с какой-то бабенкой.

– Вам известно ее имя?

– Откуда? Сама Ани не знала, и это выводило ее из себя.

– Значит, Кушева была влюблена?

– Сначала – да, но потом… Ани была хорошенькая, моложе его, любила пофлиртовать, вообще любила эти игры.

– У нее были мужчины до Балчева?

– А вы как думаете…

– Вам о них что-нибудь известно?

– Нет, видела только одного. Кажется, он был архитектором. Заходил иногда за ней в аптеку.

– Это продолжалось долго?

– После того, как появился Балчев, я его уже не видала.

Больше Ванева ничего не могла сказать ни об архитекторе, ни о других поклонниках Кушевой. Лишь добавила, что Анетта как-то раз жаловалась, что ее преследуют по телефону. Станчев почувствовал, что здесь у него вышла осечка, и хотел было закурить, но сдержался.

– Было бы очень здорово, если бы вы помогли мне выйти на след этого молодого человека. Это очень важно.

– Я же сказала, что не знаю, ни как его звать, ни откуда он, ни где работает.

– А вы бы узнали его при встрече?

– Возможно…

– Как вы считаете, Анетта была всерьез напугана телефонными звонками или просто притворялась?

– Ани не была притворщицей, у нее всегда была душа нараспашку.

– В каком смысле?

– Просто не строила из себя недотрогу.

– Современная свободная женщина?

– Была свободной до… беременности.

– От Балчева?

– От него.

– Когда?

– Весной. Тогда что-то в ней переменилось.

– Что именно?

– Она тяжело переживала то, что он настаивал на аборте.

– Постойте, постойте… С одной стороны, скоротечная страсть и охлаждение, а с другой – переживания по поводу аборта. Небольшое противоречие…

– Никакого противоречия нет. До аборта она была влюблена и хотела, чтобы они поженились, а после…

– Но ведь уже появилась другая женщина, и это причиняло Анетте боль…

– Женщина появилась как раз во время беременности, эти два события совпали.

– Вы считаете это случайностью?

– Товарищ Станчев, я не была настолько близка с Ани. Мне кажется, что как раз беременность была случайностью, а для Балчева даже неожиданностью. Впрочем, это обычная ситуация для всех мужчин.

Станчев закурил.

– Хорошо, а как вы объясните переход Анетты на новую работу? К тому же под руководством Балчева. Это он ее пристроил?

– Да, в порядке компенсации.

– Вы полагаете, их связь прекратилась?

Аптекарша пожала плечами.

– Поначалу Ани заглядывала ко мне, делилась впечатлениями о новой работе, но ни разу не касалась своих личных дел.

– Почему такой резкий поворот, не доверяла вам?

– Доверять-то доверяла, но, похоже, она затаила злобу на Балчева – тогда она уже называла его „шеф".

– А как она обращалась к вам, работая в аптеке?

– Не помню, чтобы она пользовалась подобным обращением.

– А потом она перестала вас навещать?

– Перестала. Я даже потеряла ее из виду. Но это естественно.

– И больше вы не встречались?

– Пару раз, на улице, совсем случайно, – Ванева машинально поправила свою прическу. – Она очень изменилась.

– В чем выражались эти перемены?

– Как бы вам сказать, она мне показалась более сдержанной, говорила, что работа у нее серьезная – сделки, иностранцы, проверки, приходится держать ухо востро…

– А что – Балчев?

– Упоминала о нем как о шефе.

– Скажите, а как специалист Анетта чего-то стоила?

– Я, кажется, уже говорила вам – несмотря на молодость, у Анетты была солидная подготовка.

– Как сочетались ее деловые качества с характером?

– Каким характером?

– Ну, немного легкомысленным, слегка поверхностным…

– Поймите, нельзя сказать, что Ани была легкомысленной. Тщеславной – это да. Она позволяла себе вольности в личной жизни, но всегда оставалась верной своим планам, стремилась двигаться вперед. Упрекала меня, что я могу торчать всю жизнь в этой дыре, жить на мизерную зарплату, в ожидании жалкой пенсии.

– Вы говорили с ней даже о пенсии?

– Ани считала, что так жить невозможно. Она, мол, придумает что-нибудь, чтобы выкрутиться из этого положения.

Станчев запомнил это выражение.

– Говорила, буду атаковать по двум линиям – по профессиональной и по мужской, где-то да выгорит.

Станчев отметил и это выражение.

– Значит, вы допускаете, что она могла намеренно подцепить на крючок Балчева, разыграть историю с беременностью, а потом прижать его к стенке?

– Не так грубо – я же вам говорила, что она была влюблена, даже плакалась мне. Но потом все изменилось. Хотя…

– Говорите, говорите!

– Как бы выразиться – Ани была непростой девушкой, что-то в ней было особенное, чего она не выставляла напоказ.

– Что вам дает право так судить?

– Интуиция. Я уже говорила, что у нее было фармацевтическое образование, она следила за литературой, начала учить английский, владела немецким.

– Еще один вопрос. Как она реагировала на политические события?

– Как, как… Одно одобряла, другое нет, по-разному. Чаще одобряла.

– А что не одобряла?

Аптекарша бросила на него косой взгляд.

– То же, что и мы с вами, товарищ Станчев. Ани не была дурой.

Станчев поднялся и на прощание спросил:

– Товарищ Ванева, только одно мне осталось не ясно: почему во время нашей первой беседы вы не сообщили мне столько важных вещей?

– Нетрудно догадаться – не хотела встревать.

Станчев медленно шел по тротуару. Итак, Симеон Балчев – заместитель генерального директора и местный донжуан – серьезно рискует, последняя связь может основательно подпортить ему карьеру. Да-а-а, у начальства острый нюх, тут есть в чем покопаться. Самое главное, что этот Балчев не из перестраховщиков, а раз он не бережется, значит, способен на крайности, увлекается, рискует. В беседах же держится спокойно. Случайная фигура или игрок? Досье его в порядке: комсомольский деятель в институте, надежное происхождение, стажировка в цехах и конторах, рано вступил в партию, ему доверяют. На Станчева произвело впечатление, что слово „доверие" часто встречалось в различных документах, касающихся Балчева. Оставалось только выяснить: он внушал доверие сразу же или завоевывал его. Очень важный вопрос.

Он-то и заставил Станчева искать встречи с генеральным директором. Встретились они в маленьком кафе, за угловым, служебным столиком. Чувствовалось, что Комитов не в духе, но все же сдерживается. Слушая следователя, он морщился, покачивал седой головой, но оставался учтив. Зная, что Комитов не особенно дружен со своим заместителем, Станчев поведал ему о похождениях Балчева, естественно не затрагивая последней его связи, и попросил рассказать о подробностях поступления к ним на работу Кушевой. В ответ он услышал следующее: у них появилось место фармацевта, Балчев сказал Комитову, что знает Кушеву и рекомендует ее, нет, нет, он не настаивал, но Комитов сообразил, вернее почувствовал, что у него рыльце в пушку, но не придал этому значения – сейчас бы он, конечно, поступил иначе – а тогда результаты проверки Кушевой оказались положительными, и ее назначили. Станчев поинтересовался его нынешней оценкой взаимоотношений Балчева и Кушевой. Ходатайство по личным мотивам, не более того, ответил генеральный… Хорошо, а эти личные мотивы давали о себе знать позднее?.. Ни он, Комитов, ни коллектив ничего не почувствовали. Конечно, он замечал, что они вместе пьют кофе в буфете, разговаривают в коридоре, но это нормально. Балчев – красавец-мужчина, за словом в карман не лезет, умеет общаться. Да и сказать по правде, личная жизнь – это дело каждого, человек – не солнце, чтобы светить всем вокруг, да и смысла в этом мало…

И этот, наверно, оставляет свою машину на одной из глухих улочек, подумал Станчев, но потом заколебался – зачем же рубить сплеча. Он поинтересовался и тем, делал ли Балчев что-то специально для Кушевой, проявлял ли заступничество, покровительство, пытался ли помочь в продвижении по службе. В очередной раз отхлебнув водки, Комитов ответил, что Кушева не была в его непосредственном подчинении, он плохо помнит, может быть, влияние Балчева и сказалось при ее первом оформлении на Запад. По соцстранам она ездила, а Балчев предложил послать ее и к капиталистам, В составе делегации, разумеется. Станчев знал, что Анетта не ездила за границу вместе с Балчевым, но последняя подробность была ему неизвестна. Как объясняет это товарищ Комитов? Генеральный не видел в лом ничего предосудительного, это, собственно, обычная практика. К тому же, Кушева оправдала доверие – все ее командировки были признаны успешными. А Балчев?.. Балчев к поездкам непосредственного отношения не имел, возможно, ему было просто приятно, что его протеже идет в гору…

Оба помолчали, уставившись в свои рюмки. И явно разогревшись в ходе разговора, Комитов не выдержал:

– Товарищ Станчев. – просопел он, сдвинув свои мохнатые брови, – второй раз слушаю вас и думаю, что вы на ошибочном пути… С Симеоном я проработал годы, дверь в дверь. Мы не друзья, он мне никто, но я его знаю, и ему можно доверять.

– Я его не подозреваю, – встрепенулся Станчев. – Я просто ищу…

– Но почему именно Балчев?

– Не только он, разумеется. Плохо то, что Кушева была от него беременна.

Комитов поднял брови, сомкнул их, подобно крыльям пикирующей птицы, и снова расправил.

– Это точно?

Станчев кивнул.

– И что, аборт?

– Аборт. Далее отношения их не ясны. Комитов поднял рюмку и заглянул в нее.

– Это неожиданность для меня. Симеон не мальчик…

– Да и Кушева не шестнадцатилетняя. И она хотела оставить ребенка.

– Вступить в брак?

– Да, выйти замуж.

Комитов снова засопел.

– Погибнуть беременной… погоди, погоди, – по привычке начальство перешло на „ты". – Когда она сделала аборт?

– Перед тем, как случилось несчастье, но это ничего не меняет.

– Да нет, меняет, только…

– Что вы хотите сказать?

– Я хочу сказать, что если бы она решила прижать его по-настоящему, то она бы подождала с абортом.

– Она могла прозевать срок. Комитов поморщился.

– Вы что, серьезно его подозреваете?

– Товарищ Комитов, я не люблю этого слова. Я же вам сказал – мы ищем. Если не считать ее прежних девичьих увлечений, то нам известна лишь эта ее серьезная связь – других сигналов ни по личной, ни по служебной линии не имеется.

– Что значит – по служебной? – ощетинился Комитов.

– Вспомните наш первый разговор – я имею в виду возможные связи за границей, что-то в этом роде.

– Думаю, что вряд ли… – Комитов сделал паузу. – Прости, давай перейдем на „ты", так будет удобней. Скажи мне на милость: на кой черт Симеону впутываться в такую грязную историю – он развелся, у него есть ребенок, свобода, положение, ему доверяют. Что, он не мог справиться с этой Кушевой? Чем она могла ему пригрозить – устроить публичный скандал?.. Ты же знаешь, женщины понимают, что это гиблый номер, они не питают иллюзий на сей счет и не лезут на рожон. Скажу тебе еще, что Кушева – хотя я ее знал слишком бегло – не производила впечатления наивной девочки.

– Что и осложняет ситуацию.

– Это почему же?

– Ведь она не была наивной девочкой.

– Я сказал – не производила впечатления.

– Комитов, – отчеканил следователь, – мы не обнаружили следов убийства, но того, кто довел ее до самоубийства, тоже по головке не погладят. Если Кушева действительно покончила с собой, дело приобретает несколько другой оборот.

Генеральный пожал плечами.

– Я в следствие не суюсь и никому адвокатом быть не намерен. Вы свое дело знаете.

– Должны знать, – отрезал Станчев, и на этом беседа окончилась. Комитов еще раз пообещал сохранить их разговор в тайне, и если потребуется – хотя лучше бы обойтись без этого – оказать посильное содействие следствию.

В своей неброской жизни Станчев был склонен скорее поддерживать знакомства, нежели завязывать дружеские отношения. Этим он был обязан раннему уходу в себя как раз после того злополучного падения в детстве, когда человек больше всего предрасположен к спонтанным, может быть, наиболее бескорыстным контактам с окружающими. Травма лодыжки моментально исключила его из круга игр и шалостей, походов и поездок, а в гимназии и в университете ухаживания за девушками, шумные забавы и развлечения для него были заказаны. В душе еще не затянулась рана от воспоминания о первом и, пожалуй, последнем в жизни танце с одной ученицей с косичками, чье имя уже давно забылось, равно как и остальные подробности выпускного бала. Он тогда сидел на краешке стула и сперва не сообразил, что его приглашают на танец, подумал, что его о чем-то спрашивают, затем покраснел до ушей, после чего начался полный кошмар: вальс подхватывал его откуда-то снизу, на секунды отрывал от пола, он чувствовал, что летит, невесомый, без всяких опор, а нужно было приземлиться именно на поврежденную ногу, удержаться самому и удержать свою статную партнершу, чтобы затем вместе с ней, следуя инерции тел, описать дугу. Девочка быстро поняла свою ошибку, но не решалась прекратить танец, напротив, она старалась не замечать его мученических потуг, нелепого выброса ноги как раз в момент этого прелестного приземления, ласкового касания пола после наивной, но волнующей попытки их тел преодолеть земное притяжение. Вцепившись в ее торс, задыхаясь и проклиная все и вся, он думал лишь об одном – как бы сохранить равновесие и не повалить свою партнершу на пол.

Но именно это и случилось: при перемене направления движения ее невнимание и его робость сыграли с ними злую шутку, первым шлепнулся он, а затем рухнула и она. Он помнил, как его подняли по-мужски сильные руки, помнил лицо его соученика по прозвищу Визирь – красивого, подтянутого и уверенного в себе парня, любимца школьниц и молоденьких учительниц.

Свободное от занятий время он в основном проводил в одиночестве – над учебниками, чаще всего в городской библиотеке. Сначала читал все без разбору, просто, чтобы убить время. Потом состоялось знакомство с директором библиотеки, бывшим учителем истории Дановым, с которым они неожиданно подружились. Данов был человеком старой закалки – знал невообразимо много, до бесполезности, ибо нигде не мог применить свои познания. Но он был опытным собеседником и педагогом и быстро расположил к себе смышленого Николу. Под его руководством Никола прошел полный курс истории, постепенно освоил русский язык и проник в загадочный мир греков, римлян, германцев, франков и славян, где демократия и тирания, право и мораль, быт и искусство были перемешаны временем самым немыслимым образом. Никола читал речи известных ораторов и правителей, полководцев и теологов, перечитывал их, а некоторые даже заучивал наизусть. Его чувствительная к любой несправедливости – природной или человеческой – душа скрыто, но упорно подталкивала его к нравственным дилеммам далекого прошлого, мысль сновала между веками, ища и находя аналогии, зачастую неутешительные, которыми он осторожно делился со своим учителем. Сам неудачник в жизни, Данов на каждый пример Николы приводил еще и свой собственный, толковал их с размахом и, сам того не замечая, приходил к неизбежности примирения – так устроен мир, так было и так будет. Никола же не соглашался. Его молодой ум ощупывал горизонт и искал выход. Получив аттестат зрелости, питомец Данова твердо решил изучать право.

Каждое лето Никола покидал город и спешил в село, домой. Зажатое голыми холмами, село было равнинным, ни бедным, ни богатым. Подобно остальным крестьянам, его родители занимались в основном земледелием и немного виноградарством, возвели кирпичный, дом с пристройками, которые после создания общего хозяйства совсем не использовались. Только просторный сад, окружавший дом, продолжал дышать.

Никола сходил с пассажирского поезда, нагруженный книгами, взятыми у Данова. Завидев его, дежурный по станции бай[6] Захарий кивал ему и знаком просил не торопиться. Подождав, пока поезд отправится, он вытаскивал тележку с маленькими резиновыми колесами, грузил на нее тяжелый чемодан, приговаривая: „Снова книжки… Эх, Кольчо, ученым станешь, прославишь наше село!" Затем он провожал его до дороги. У бай Захария было два сына, подрядившихся на строительные работы, так что видел он их только по праздникам. Он расспрашивал Николу, как прошел учебный год, долго ли еще осталось, что нового в городе. Твои мать и отец здоровы, заканчивал он, на днях виделись в поле, ждут тебя, не дождутся, горемыки. Ну давай, доброго тебе пути, тележку вернешь после обеда.

Никола трогался в путь, толкая перед собой необычную для пыльного села фабричную тележку, но шел не по главной улице, а задворками, мимо огородов и зарослей бузины. На следующее утро сразу впрягался в работу: днем – в кооперативном хозяйстве, вечерами же корпел над книгами. Его приглашали в мастерскую, где для него нашлась бы работенка полегче, но он выбирал поле, а еще с большим желанием виноградник. Работавших там разделяла густая листва, а со своим недугом он лучше всего чувствовал себя в одиночестве. На обед бригада собиралась вместе, чтобы перекусить и отдохнуть. Присаживался и он, поджимая под себя левую ногу, утомленный и разбитый, часто совсем без сил – виноградник брал свое. Люди ели, отпивали по глотку из бутылки с виноградной ракией[7], обед состоял из кринки айрана[8], лука и брынзы – потом растягивались на теплой земле. И так каждый божий день.

К вечеру он возвращался домой – когда пешком, когда на телеге, поил овец или подметал на скорую руку двор за домом, обходил грядки с овощами – то шест поправит, то сорвет подгнивший плод, польет перец и петрушку. Другую работу по дому и по хозяйству он оставлял родителям. Поджидая их, он любил устраиваться в саду, за которым следила мать, – не больно вылизанным, но ухоженным – или забирался на чердак и лежал там с закрытыми глазами. Нога болела, особенно лодыжка, распухшая и покрасневшая от дневных нагрузок. Сказывалась хромота, требовавшая от него больших затрат сил. Его товарищи, здоровые как быки, не подавали виду, что замечают его отставание, устраивали передышки, подбадривали его, не отдавая себе отчета в том, что именно это его и задевает: еще с детства он терпеть не мог жалости к себе. С той поры у него не осталось ни одного друга, кроме Дешки, жившей на сельской околице.

Худенькая, с белой, как мел, кожей и вечно красными глазами, Дешка росла в нищете. Вечно пьяный, ее отец работал на городской мельнице. В классе она часто засыпала за партой, то ли из-за бессонных ночей, то ли от слабых силенок, а может, замученная домашними побоищами. После звонка все, как угорелые, неслись во двор, и лишь они вдвоем, как больные птенцы, оставались за партами – Дешка на второй, а он – на предпоследней. Первое время они все молчали, стеснялись, потом обвыклись, стали перекидываться фразами. Со временем он узнал, как она проводит время дома, где спит, что ест, как над ней измывается отец. Дешка говорила ровным голосом, очень тоненьким и тихим, уставившись глазами в одну точку. И вдруг внезапно замолкала. Наступал его черед, а он не знал, чем се потешить, – дома все было нормально, отец и мать заботились о нем, водили по врачам, чего только не перепробовали: и компрессы, и горячие припарки, растирания и массажи у одного старика в далеком селе, – все он перетерпел. Однако постепенно смирились, лишь смотрели, чтобы не нагружать его тяжелой работой. Маленький Никола чувствовал, Что он не такой, как остальные дети: о нем постоянно тревожились, его жалели и молчаливо отгораживали от жизни окружающих. И это вносило смятение в его и без того стеснительную душу… Ты почему не идешь играть? – интересовался Никола, а Дешка отвечала, что она не любит играть… Вообще не любишь? – озадаченно спрашивал Никола… Вообще… А мне так хочется поиграть, признавался он и вздрагивал… А может, нам вдвоем поиграть? – неожиданно оживлялась Дешка… А во что?.. Ну хотя бы в учителя и ученика, предлагала она.

Так начались их игры в пустой классной комнате – один выходил к доске и экзаменовал другого, потом они менялись местами. Повторяли слова учительницы, писали на доске, проверяли домашние работы, пока им не надоедало. Тогда они усаживались за одну парту и сидели молча или предавались мечтам: кто кем станет в будущем. Дешка колебалась в выборе: стать ли ей учительницей или домохозяйкой, не все так просто. Учительницей трудно себя представить, но вот домохозяйкой… Родит двоих детей, будет их сама воспитывать, не нужен ей никакой муж, мужчины все время пьют и ругаются, а она будет вести хозяйство – в доме все заблестит от чистоты, а по воскресеньям будет ходить с детьми в церковь, там так красиво. Никола не находил, что в церкви так уж красиво, ничего особенного, к тому же этот удушливый запах ладана… А мне нравится, как он пахнет, прямо в душу проникает… О душе Никола имел довольно смутное представление, хотя подозревал, что и у него она есть. Но пичкать ее ладаном не имел ни малейшего желания… Ты когда-нибудь молился? – однажды спросила Дешка… Кому молиться?.. Да так, никому, просто молиться… Господу?.. Да хотя бы и ему… А чего ему молиться?! – резко оборвал он. – Как будто он мне поможет?.. Говорят, что некоторым помогает, тихо промолвила Дешка… Кто тебе сказал?.. Бабушка говорила… Бабушкины сказки! – повторил Никола услышанные где-то слова. Совсем не сказки, я сама в этом убедилась, сказала Дешка и заглянула ему в глаза. Никола был поражен – прежде он не знал, как выглядят глаза Дешки – зеленоватые, чистые, смотреть в них – не насмотреться… Значит, ты веришь в бога? – сокрушенно спросил он… Верю, Кольчо… И давно?.. Не знаю, однажды ночью я проснулась и увидела, как он выходит из комнаты…

Уже учась в гимназии, Никола находил время для встреч с Дешкой. Они взбирались тропками на Чуку – скалистый холм, нависавший над селом, поросший сиренью, кизилом и скумпией. Обычно они выходили на прогулку к вечеру, когда люди возвращались с поля, над трубами начинал виться легкий дымок, загорались первые лампы – то был час домашних забот перед наступлением темноты. Дешка повзрослела, подросла, но оставалась такой же худенькой и бледной, кожа ее потеряла меловую белизну и стала какой-то прозрачной, что очень ее красило. Они продирались сквозь густые заросли кустарника и усаживались у подножья отвесных скал. Оторванные от всего мира, тревожимые лишь каким-нибудь незаснувшим жуком или пролетавшей в вышине птицей. Прошлой зимой Дешкин отец внезапно скончался, и ей пришлось взвалить на свои плечи всю домашнюю работу: она стирала, готовила, месила тесто, присматривала за младшим братом. Никола за это время возмужал, хотя по своим годам и был невысок. На щеках появился пушок, а в глазах какая-то решимость.

Да ты куришь! – удивилась Дешка, когда он сунул в рот сигарету… Курю, Дешка… Зачем, Коля?.. Никола пожал плечами. А твои знают?.. Нет… А если дознаются?.. Что с того?.. Она глядела на него во все глаза, чувствуя, что в его душе что-то круто изменилось. Вообще после конца войны произошли большие события, пришла новая власть, повсюду проводились собрания, звучали агитки, реяли знамена, выкрикивались лозунги, в селе заговорили о создании общего хозяйства, собирали медную утварь „на электричество" – для изготовления медных проводов, чего только не творилось… Вот и Никола закурил.

А ты все еще ходишь в церковь? – неожиданно спросил он, хотя и знал ответ. Дешка сказала, что ходит регулярно, хотя Янко – Никола его знает – предупредил, чтобы и ноги ее там не было. Записали ее в сельскую молодежную организацию, так что никаких церквей! Я все равно из нее выйду, заявила Дешка. Как это выйдешь? Что тебе делать в этой несчастной церкви?.. Дешка помолчала и обиженно ответила: Коля, не запутывай меня, я решила… Что ты решила, что? – раскричался он, попа Ставрю будешь слушать или нас?.. Кого это вас? – удивилась Дешка. Нас, ремсистов[9]… Дешке было неведомо значение этого слова. Никола ей объяснил, но она отрезала: я не работница, я крестьянка, мне до них дела нет, они же городские… Пойдешь с нами, будешь учиться! – настаивал он, а Дешка лишь вздохнула: Коля, Коля, не про меня все это. Ты же сам из села, теперь учишься. Так зачем тебе связываться с этими рабочими?.. Никакие они не „эти рабочие", а… И он рассказал ей о новой организации, ее целях и устремлениях. Дешка внимательно слушала, натянув свое ситцевое платье по самые щиколотки. Теперь поняла?.. Поняла, Коля. Только не по душе мне это… Теперь уже он не мог ничего понять. Слабая я и не могу бороться, да и не хочу. Ты – совсем другое дело, ты будешь ученым. А я простая девушка и останусь тут, с мамой… Николе очень хотелось погладить ее по руке, ободрить ее, но он не решался – Дешка была особенной девушкой, с ней нельзя было так, как с другими, хотя он и не больно знал, как следовало себя вести с другими девушками.

Как-то раз они снова выбрались к подножью Чуки, и Дешка произнесла слова, врезавшиеся в его память на всю жизнь. Коля, сказала она ему, хотя, в сущности, обращалась к себе самой, я меченая. Мне на роду написано жить недолго, я должна искупить чужую вину… Какую вину? – недоуменно спросил он. Чью-то, может быть, моего отца. Жизнь – несправедливая штука, Коля. Для одних она – мать, для других – мачеха. Так было, так и будет, я уже смирилась. Возьми, хотя бы, нас с тобой. Ты хромаешь, а другие нет… Дешка не заметила гримасы, исказившей его лицо. Во мне жизнь еле теплится, а подружки мои пышат здоровьем, даже с парнями уже ходят. Но ты мужчина, учишься, твои родители – добрые и при деньгах, понимаешь – а мы с мамой бедные и одинокие, неоткуда ждать помощи и поддержки. Вот ты окончишь гимназию, поедешь в Софию, выучишься на врача или на инженера, будет у тебя дом, друзья. А на меня никто и не посмотрит, кому я нужна? – Дешка снова уставилась в одну точку. – Я не жалуюсь, ты же меня знаешь, просто говорю. И что же мне остается? Один бог мне и остается, от которого ты так морщишься. Вы говорите, что его нет, бога-то, но я знаю, что он существует. Иногда во сне или когда уж совсем муторно, я его вижу, разговариваю с ним, и он один меня понимает…

Никола пытался вникнуть в смысл Дешкиных слов, таких простых и таких непостижимых. Но не нашел ничего другого, как спросить: и о чем же вы беседуете?.. Это тайна, если я ее разболтаю, он может отвернуться от меня, и тогда я совсем пропала… Никола сидел потерянный. Дешка бросила прогимназию и об учебе не желала и думать, а он не знал, чем можно ей помочь. Дешка, сказал он, наверно, тебе тяжело, но погляди вокруг, мир прекрасен, а мы должны сделать его еще прекраснее, справедливее. Почему ты так говоришь?.. Не взглянув на него, Дешка ответила, что мир и вправду прекрасен, солнце греет, дождь льет, цветы распускаются, и плоды зреют – не слепая она, и все это создал бог для услады одних и на муки другим. Но есть и иной мир, высший, где мучения кончаются и наступает отдых. На днях мама мне сказала, что я очень горюю во сне, с богом беседую, с животными всякими и цветами, в этом есть знамение, хотела, чтоб я пошла к гадалке, но я-то знаю, что это ни к чему, – сама себе гадаю и становится легко на душе…

Никола ясно ощущал ее искренность, чувствовал таившуюся за ней боль, робкое стремление, немое упование, но умом он не мог разобраться во всем до конца. Он все воспринимал иначе – когда он думал о своем недуге и, напрягая чувства, постепенно добирался до первопричины, этой сломавшейся ветки, то четко осознавал свою вину – он упал, перенеся всю тяжесть тела на левую ногу – и в очередной раз болезненно переживал случившееся: все было закономерно. Но такое осознание собственной вины длилось считанные минуты. Достаточно было ему случайно бросить взгляд на чью-нибудь здоровую лодыжку, чью-то нормальную левую ногу, как перед глазами у него чернело, волны горечи захлестывали его раненую душу, и в нем поднималась злоба на все нормальные ноги; на все здоровые лодыжки, к которым люди относились так беззаботно. Смятение и ревность рвались наружу, призывно звонил колокол, спрятанный где-то внутри него, и он был готов, не спрашивая чьего-либо позволения, вершить суд и расправу – в первую очередь, над знакомыми и близкими… После накатившего приступа злобы он быстро остывал, и его охватывал стыд…

К богу взывают чокнутые и старушки, Дешка, произнес он, придя в себя после тяжелого воспоминания, гаданьем горю не поможешь, надо бороться… Последнее слово он выпалил так, словно вбивал кол в сухую и твердую землю. И вот тогда произошло то, что кольнуло его прямо в сердце. Дешка кинула на него быстрый взгляд и с милым укором произнесла: Коля, ты мне совсем как брат, но я тебе скажу одну вещь и хочу, чтоб ты понял меня, – нельзя всего добиваться борьбой, всего и всегда. Борьба не только дает силы, но и озлобляет. Я это знаю на примере папы, вот он все боролся да не выдюжил, одолели его, он стал злым и спился. Душа твоя чиста, но у тебя больная нога. Ты должен остерегаться поучать других, потому что можешь озлобиться. Да простит меня бог, если я ошибаюсь…

В тишине со стороны села доносился далекий звон медных котлов, с которыми ходили по воду, мычание коров, приглушенные голоса. Рассеянно прислушиваясь к звукам сельской жизни, Никола бросил взгляд на ветхие Дешкины тапочки, которых касался подол ситцевого платья. Он подумал о ее худеньких ножках с торчащими щиколотками и тоненькими венами, синеющими под кожей, о своей распухшей и изуродованной ноге в штанине… Что пыталась внушить ему эта горемыка, откуда она взялась на его голову и как проникла и его душу?

Позднее, в часы одиночества или в минуты гнева, а порой и во сне, он часто вспоминал ее колючие и точные слова и клялся себе не поддаваться злобе и ожесточению, безосновательным подозрениям и не прибегать к мести, даже если обидчик и заслуживал того…

– Значит, это заметно, а, Дешка? – глухо спросил он.

Дешка положила свою худенькую руку ему на плечо.

Тело Анетты Кушевой было обнаружено в нескольких метрах от искореженной, полуобгоревшей машины, сорвавшейся с обрыва в долину маленькой быстрой речки. Первым делом я осмотрел автомобиль, пояснил Станчеву старик-пастух, и смекнул, что дело дрянь. Который был час? Мои часы – это солнце. Пожалуй, было что-то около семи поутряни, так как недавно прошел скорый…

Тело Кушевой лежало на прибрежных камнях в неестественной позе, одна нога оголилась, рука была откинута в сторону. Голова и лицо были покрыты ссадинами, правда, на затылке синела крупная гематома, явно от удара о твердый предмет, что, собственно, и вызнало смерть. После тщательного осмотра места катастрофы и пути машины от поляны до обрыва было установлено, что Кушева, по всей вероятности, выпала через открытую переднюю левую дверь, скатилась по склону и ударилась головой о небольшой острый камень метрах в десяти от воды. Смерть наступила позднее от обильного кровоизлияния в мозг. Анализ подтвердил идентичность крови на камне и крови потерпевшей, других же следов внизу не было обнаружено.

Не было следов и наверху, на поляне, если не считать неглубокой колеи от автомобильных шин, которая вела в сторону обрыва. Похоже, водитель не пытался затормозить или осуществить какой-то маневр, он просто свернул с шоссе вправо и, по всей вероятности, остановился на крутизне, а лишь затем автомобиль съехал в овраг. Не было следов и в обгоревшем и помятом салоне машины, перевернувшейся и уткнувшейся носом в тинистый омут в двух шагах от реки. Сидения, мягкая обивка, шерстяной чехол на переднем сидении, пластиковые детали обуглились, резина на колесах расплавилась, все было покрыто слоем жирной сажи.

Пока сотрудники следственной группы делали замеры, снимали отпечатки, брали пробы крови, фотографировали, Станчев присел на свой складной стул и уставился взглядом на погибшую. У Кушевой было овальное миловидное лицо, немного опухшее и окровавленное, в верхней части носа – небольшая горбинка. Станчеву показалось естественным сочетание этой горбинки с почти сросшимися черными бровями. Волевой тип лица, подумал он, а взгляд его пополз вниз, к потрескавшимся Губам, чувственным, с нежно изогнутыми уголками. Телосложение, пожалуй, изящное, с ярко выраженными формами, кожа белая, гладкая и ухоженная.

Ему доложили, что осмотр окончен, и спросили, можно ли уносить убитую. Именно так выразился его помощник Влахов, и это резануло его слух. Он посмотрел наверх, в сторону поляны. Не самое удачное место для уединения и любовных утех, да и для разговора с глазу на глаз или выяснения отношений тоже. И этот поросший кустарником обрыв… Странно.

Станчев распорядился насчет вскрытия трупа и тщательного технического осмотра машины и отпустил следственную группу. Сам же остался сидеть на стульчике посреди поляны, разглядывая примятые кусты, через которые перелетела машина. Кушева погибла в результате падения, других тяжелых телесных повреждений не было. Значит, на данный момент можно считать, что попытки убить ее в машине не делалось или же преступник просто не оставил следов. Ерунда, какие улики могут остаться после пожара?! Вскрытие тоже не покажет ничего нового, он был почти уверен в этом. Осмотром тела займется доктор Чолаков, в котором он был уверен, как в себе самом. В себе самом… повторил он и криво улыбнулся: завидно легкая задача у доктора – здесь ушиб, тут рана, контузия, следов отравления нет, применено холодное или огнестрельное оружие, такие-то изменения внутренних органов, все четко и доказуемо, несколько часов – и протокол готов. А у него все только начинается. Прокрутил в памяти подобные случаи, которые расследовал сам или о которых слышал. Все они на первый взгляд казались однотипными, различия обнаруживались позднее. Человек – это загадка, черт бы его побрал, особенно женщина…

Станчев закурил сигарету. Второй машины не было, по крайней мере поблизости. Важное обстоятельство. Возможно, преступник или преступники прибыли сюда вместе с Кушевой, а потом дали деру или же приехали на другой машине, оставили ее где-то на развилке, а затем укатили. Впрочем, это не имело особого значения. Но если предположить, что они все же были в машине, возникает вопрос, как они действовали, чтобы вовремя выскочить из нее. Возможно, они выпрыгнули на ходу – каскадерский трюк, требующий немалой сноровки. Можно и проще – они обманули ее, оставили за рулем, а сами столкнули машину. Возможно и третье – оглушили Кушеву, усадили в машину и пустили под откос. Но тогда бы она не выпала из машины.

Остаются еще версии самоубийства или несчастного случая. По опыту он знал, что самоубийцы проявляют завидное хладнокровие. Если Кушева решилась на последний шаг, то она выбрала не очень подходящее место, ведь машина могла засесть в кустах. В таком случае, почему бы ей было не ринуться вниз прямо после поворота? Тоже сомнительная версия. Зачем выбирать такой сложный вариант, когда можно было действовать наверняка – найти голый и крутой склон. Но если все же предположить такой расклад, то снова трудно объяснить, почему она выпала из машины: человеку, решившему покончить с собой, ни к чему выскакивать на ходу. Гораздо логичнее – держаться за руль до последнего мгновения.

Станчев докурил сигарету и подошел к обрыву, поросшему низким и редким кустарником. Да-а-а, естественнее было бы направить машину именно сюда, здесь сопротивление намного меньше. Но Кушева предпочла более высокие кусты, хотя между ними и был просвет. Станчев еще раз внимательно осмотрел место катастрофы. Земля здесь была взрыта. По изломанным веткам было видно, что на них пришелся удар. Значит, особой инерции тут и не требовалось. В таком случае можно предположить, что Кушева каким-то образом не смогла остановить машину и в ужасе попыталась выпрыгнуть из нее. При сравнительно малой скорости падения это возможно.

Он провел рукой по примятым кустам. Значит, так: случайная или умышленная катастрофа при внезапном толчке сзади, рычаг коробки передач в нейтральном положении, на ручной тормоз машина не поставлена… Но почему рычаги были в таком положении? Сама Кушева это сделала? Не ясно, Коля, не ясно…

После работы он позвонил своему другу Михову.

Борису Михову было за шестьдесят, последним местом работы был Верховный суд. Он жил один в небольшой квартирке недалеко от центра. Безнадежный холостяк – как он сам себя величал – Михов прожил полную превратностей жизнь. Студенческие годы провел во Франции, участвовал во французском Сопротивлении. После победы вернулся на родину, и сразу же его затянула круговерть событий. Был следователем, перешел на партийную работу, потом вернулся в суд, после чего летом пятидесятого года неожиданно оказался на скамье подсудимых. Через пять лет был выпущен на свободу, но пришлось прождать еще три злополучных года, пока ему вернули честь, доверие, а заодно и партийный билет. В заключении он весь ушел в себя, потрясенный, но не потерявший равновесия – помогли старая закалка и глубокое знание истории, особенно французской. Приговор, как и обвинение, был нелепым, вины за собой он не чувствовал, и это его поддерживало. Лишенный книг и информации – может быть, самое жестокое наказание после испытания клеветой Михов с головой ушел в переосмысление знаний об истории человечества – от Римской эпохи до наших дней. Чего только не было в этом прошлом – каких только событий и поворотов судьбы, безумных решений и еще более безумных страстей, невероятных походов и подобных прорвавшимся плотинам революций, зрелых идей и детских утопий, религиозного экстаза и морального стоицизма, распущенности и аскетизма, прозрений и тяжких заблуждений. И надо всем этим царила могущественная и древняя, как мир, жажда власти, многоликая в своих формах и монолитная и своих корнях. И Михов анализировал, сравнивал, отсеивал…

Когда перед ним раскрылись железные ворота тюрьмы, на дворе стоял день, солнце грело, город внизу глухо шумел – жизнь текла так же, как на протяжении тысячелетий. Первое, что бросилось ему в глаза, был величественный силуэт гор в легкой дымке, нежной и незыблемой. Он настолько отвык от подобных идиллических картинок, что на глаза навернулись непрошеные слезы, и он не заметил маленькую девочку с пустой хозяйственной сумкой через плечо. Ребенок видел, как он вышел из массивных ворот – щуплый, поседевший, в мятом костюме и с потертым портфелем. Эй, дядя! – раздался чистый голосок. Михов обернулся, оглядел девочку и вяло усмехнулся: что тебе, тетя?.. Ты почему сбежал из тюрьмы? А?!.. Михов почувствовал дрожь в коленях. Подобное ощущение он испытывал всего раз в жизни – когда зачитывался приговор. Нога его замерла в сантиметре от ступеньки, как будто под ней разверзлась пропасть, но он взял себя в руки и, не проронив ни слова, стал медленно спускаться вниз…

Станчев и Михов познакомились много лет тому назад на каком-то совещании. Случайно они уселись рядом, кивнув друг другу, и этим кивком окончился бы их контакт, если бы оратор не переборщил с банальностями. Тогда Михов наклонился к Николе и возмущенно выругался. Станчев не поверил своим ушам и никак не прореагировал. Михов в упор посмотрел на него: а вы одобряете такой ход рассуждений? В перерыве они вышли поразмяться, разговорились, познакомились. Михов сказал, что по совести надо было бы докладчика вздуть, не так все, совсем не так. И пустился в объяснения, почему все на самом деле не так. Станчев слушал, прикидывая в уме, что за птица этот сухощавый мужчина с беретом в руке.

После перерыва Михов высоко поднял руку, попросил слова. На трибуне он выглядел еще более невзрачным, но с первых же слов приковал к себе внимание аудитории. Говорил он немного глухо, размеренно и точно. Слушая его с удовольствием, Станчев тем не менее испытывал смутную тревогу за своего нового знакомого – Михов оперировал известными истинами, однако в этом зале они звучали довольно дерзко. На Станчева произвели впечатление свободная ориентация оратора в материале, уместные ссылки на факты и события, что свидетельствовало о логичности мышления и обширных познаниях. Слова его звучали веско. В тот вечер они вместе заглянули в ресторан поблизости, после чего Станчев вынужден был оставить свою „ладу" на улице и вернуться домой на такси – принято было достаточно…

Сейчас они сидели в гостиной, стены которой, казалось, были возведены из книг – половина на французском и русском, половина – на болгарском. Станчев корил себя, что его собственная библиотека не может тягаться с Миховской и по количеству, и – что самое главное – по качеству. Не выучил ни одного западного языка, подзуживал себя Никола. За столько лет можно было хотя бы осилить французский, да и Борис помог бы с удовольствием…

Беседа текла как обычно – немного беспорядочно: политика, история, служебные неурядицы – пока, наконец, не дошли до темы самоубийства. Почему женщины посягают на свою жизнь чаще, чем мужчины, где скрыта сжатая пружина и когда она распрямляется? Михов, никогда не бывший особо высокого мнения о женщинах, объяснял это их чувственной природой и связанной с ней ограниченностью умственных интересов. Когда тобой овладело одно чувство или одна-единственная мыслишка, говорил он, ты способен принять невероятные решения, это метафизика. Станчев не разделял подобного мнения. Женщина – сложное и противоречивое существо… Что в ней сложного?! Забеременеть и родить? В этом и вся заслуга, Михов стоял на своем, я даже думаю, что предсказуемость женской судьбы заложена в самой ее природе… А влияние цивилизации ты игнорируешь? – не соглашался Станчев, посмотри, какие перемены произошли за несколько десятилетий. Произошло выравнивание… Бог с тобой, какое выравнивание – по уму, возможностям и свободе действий? Если такое произойдет, мы перестанем размножаться… Что-то ты сегодня мрачен, заметил Станчев, подумав о своей дочери и о бездетности Михова. В сущности, он хотел упрекнуть своего друга в однобокости его суждений. Взять хотя бы свежий случай с катастрофой… И он рассказал о происшествии у реки.

Михов помолчал, отхлебывая свой любимый тимьяновый чай. Не могу понять, какое отношение это имеет к тому, о чем мы говорили раньше. Судя по твоему описанию, здесь пахнет убийством, но не уголовщиной… Станчев весь превратился в слух: на него произвела впечатление категоричность Бориса – откуда такая уверенность?.. Я ни в чем не уверен, просто предполагаю… Станчев спросил, почему тот отвергает возможность самоубийства. Во-первых, потому что погибшая уже вышла из того возраста, когда так легко принимаются подобные решения. Во-вторых, жаловаться на тяжкую жизнь этой Кушевой тоже не приходилось, концы с концами она сводила, более того, как ты говоришь, у нее было собственное жилье, машина и прочее плюс выгодная работа. Мы, Коля, еще не достигли того изобилия благ, зачастую бессмысленного и опустошающего, которое легко приводит к одиночеству и безделию, мы еще накапливаем и радуемся нашим накоплениям, как дети. И, в-третьих, служебное положение твоей несчастной. Сам знаешь, что в этом ведомстве не особо жалуют женщин, их там мало, если не считать секретарш и уборщиц. Очень вероятно, что ее втянули в какую-то сомнительную игру, а потом вляпались, и мадам стала лишней. Вот такая-то версия в отношении презумпции…

Да-а-а, протянул Станчев, так как просто не знал, что сказать. Презумпция, говоришь… Я ничего не говорю – просто не похоже это на самоубийство… А если какая-нибудь дикая страсть, лютая ревность, отчаяние? Можно предположить?.. Предположить можно все, что угодно, но… – Михов потер свои худые пальцы. – Чувствую я, что дело в другом. Впрочем, это все пустая болтовня, дорогой мой Коля. Подробности, подробности – вот где таится искусство, в том числе и наше. Да тебе это известно не хуже меня…

Михов вышел в другую комнату и вернулся с изящным аппаратом в руках. Есть у меня для тебя один сюрприз, он установил видеомагнитофон рядом с телевизором, подарок от племянника, который я пока еще не решаюсь принять, ведь стоит он половину его зарплаты в Женеве… Михов засуетился, вытащил инструкцию и, по-старчески медлительно, подключил магнитофон к телевизору, параллельно объясняя, как долго возились специалисты с этим подсоединением. Станчев сталкивался с видеоаппаратурой на службе, но никак не ожидал увидеть ее у Михова. Какие-то переходники цепляли, продолжал Михов, входы, выходы, диоды или что еще там, в общем, дебри непролазные – но вот заработало… А теперь угадай, что я тебе покажу?

Станчев сдался без боя и с любопытством принялся ожидать обещанный фильм о знаменитом миме Марселе Марсо. Но несмотря на то, что Михов нажимал на какие-то кнопки, проверял контакты, даже стучал кулаком по телевизору, на экране не появлялось ничего, кроме радужных полос. Что за чертовщина, вчера работал, а сегодня отказывается. Ну-ка подержи тут…

После десяти минут щелканья и пыхтения экран наконец ожил, и на нем появилось узкое лицо фон Кейтеля в пенсне. Нацист докладывал своему наморщившемуся фюреру, стоя у огромной штабной карты. Эх! – воскликнул Михов. – Не ту кассету взял… Хорошенький Марсо… – поддел его Станчев. Коста мне оставил три кассеты, на какой из них что записано, не знаю. Сейчас я ее сменю…

Но вспомнить, каким образом нужно ставить новую кассету, ему уже не удалось, так что им вдвоем пришлось перенестись в зловещий штаб Третьего рейха.

Анетта Кушева была из тех юных провинциальных созданий, которые начинают испытывать отвращение к родному городку еще в гимназии. Ее родители и предки были выходцами из этих мест. Единственный ребенок в семье, она росла, как тепличное растение – сначала (в детстве) маленькое и изящное, а затем (в пору созревания и после того) – распустившись пышным цветом, регулярно удобряемое и поливаемое. Бывший лавочник, ее отец добрался до поста начальника отдела в местной торговой организации. Этот путь он проделал благодаря труду и примерности, при этом пуская в ход связи, не гнушаясь подношениями, мелкими услугами, закрывая глаза на проделки начальства. Беспартийный, подтянутый на службе и в быту, учтивый до благообразия, Кушев постепенно превратился в товарища Кушева, человека солидного и обходительного, который никогда не подведет ни соседа, ни коллегу, не говоря уже о директоре. Он припас диплом торгового училища и документ об окончании двухгодичных курсов по специальности, знал свою работу до тонкостей, говорил мало и внятно, долгие годы председательствовал в профкомитете – и не проходило квартала, полугодия или года без того, чтобы его не отметили премией, грамотой или благодарностью, чаще всего, дело кончалось кругленькой суммой премиальных, законных, – комар носу не подточит – учтенных во всех бухгалтерских ведомостях предприятия. Сам он всегда был подтянут, одет с иголочки, туфли сияли на солнце, рубашки вместе с костюмами регулярно подлежали химчистке, на лацканах или на брюках нельзя было обнаружить даже малюсенького пятнышка. Если бы была изобретена машина для чистки души, химической или какой-нибудь еще, Кушев незамедлительно ею бы воспользовался, так, на всякий случай. Но раз такая машина еще не появилась, он очищал свое тело и душу дедовским способом: в нескольких окрестных и более отдаленных городках у него имелось по одной или парочке зазноб – то были солидные дамы, лишь на пару лет моложе его, коллеги по торговой сети, искушенные во всех отношениях. Они охотно принимали недешевенькие подарки до и после взаимных утех, педантично приуроченных к очередным командировкам, зональным и национальным собраниям и совещаниям по обмену опытом. Кушев ценил эти ничем не обязывающие контакты, ценили их и его партнерши, дерзкие и изобретательные в любовных развлечениях. Они отдавали себе отчет в том, что стареют, что полжизни уже позади, принимал это во внимание и Кушев, и это распаляло их сильнее, чем старое вино, чем любые подлинные или фальшивые драгоценности…

Его отец, старый Кушев, перед войной владел маленьким магазином тканей, что на главной улице, и еще мальчиком он часто в свободное время вставал за прилавок. Покупатели были на любой вкус – тут тебе и чиновники, и бакалейщики, и офицерские жены, врачи и адвокаты, заявлялись и трудяги из окрестных сел. Старый Кушев, располневший, но по-прежнему элегантный, встречал и провожал клиентов по-разному – в зависимости от их положения и кошелька. Местной верхушке предлагался кофеек из соседнего заведения, сласти, соки, челядь тоже получала по конфетке. Выносились мягкие кресла, заводился разговор о том, о сем – начиная с погоды и кончая мировой торговлей – вытаскивались из-под прилавка, из неприкосновенного запаса, отрезы добротного полотна на костюмы, на платья, для вечерних туалетов, летних, демисезонных, на любое время года. Отрезы выносились на улицу, дабы их можно было лучше рассмотреть на свету. На глазах гостей Кушев поджигал нити, чтобы в очередной раз продемонстрировать качество предлагаемого товара, называл каждый материал иностранным именем, указывал, в какой стране, на какой фабрике и каким способом он был изготовлен, подбирал нужную подкладку и ловко, словно тогу, накидывал материал на плечи претенциозных, тщеславных покупателей.

Другой встречи удостаивались крестьяне. Краткие объяснения: это для мужчины, это для женщины, для старухи, сколько денег в кошельке? Отрежу тебе на два платья, невестка у тебя имеется? Если невестки не было, Кушев ободряюще добавлял, что появится и невестка, и внуки пойдут, а ежели и заставят себя ждать, то никогда нелишне припрятать добрый кусок про черный день, ведь сейчас война, шерсть, хлопок и шелк – большая ценность, из них шинели и парашюты шьют. И крестьянин или крестьянка обычно соглашались, покоренные густым басом, познаниями и внушительностью торговца.

Но на этом дело не кончалось. Кушев так проворно и ловко орудовал железным аршином, так мельтешил полотном перед носом очумевшего покупателя, что тот и не замечал, как на каждом метре хозяин экономил по четыре-пять сантиметров, а при последнем замере с виртуозной небрежностью допускал два-три сантиметра лишка. Носи на здоровье и наведывайся к старику Кушеву!

И это действовало.

Взгляды Кушева на мир представляли собой похлебку из почитания английского и немецкого, однако, когда задавалась гулянка, в нем просыпался восточный человек. С кувшином вина в руке он отплясывал со сложными выкрутасами хоро[10] и неизменно подпевал: шойля льока, бьойля льока, тилин-тилин-тилин-ти-лин… При этом кидал недвусмысленные взоры на нежный пол.

В конце войны провинциальный торговец изменился до неузнаваемости. Он ждал прихода англичан, а пришлось встречать русских, но в отличие от некоторых своих столичных коллег и родственников он отлично ориентировался в происходящих событиях. Не прошло и двух лет, как в один весенний день, изысканно одетый, с платочком в кармане пиджака, Кушев явился в совет, разыскал начальство и кротко заявил, что отказывается от частной торговли и от торговли вообще, расторгает все сделки и закрывает свой магазинчик. Добровольно. И в знак уважения к новой власти безвозмездно передает свои помещения совету. Что касается его скромной персоны, то, ежели уважаемый совет сочтет нужным, Кушев готов стать продавцом, управляющим, снабженцем, дворником – кем его назначат.

Кушев знал, что на полное доверие рассчитывать нет смысла, но его торговля купонами, нарядами и отделочными материалами не шла, еще хуже были дела с продажей шерсти и плотных тканей. И он выплыл. Его магазинчик был отдан под клуб организации Отечественного фронта, сам он был сначала приобщен к ее деятельности, а затем и принят в члены. И работу получил – завскладом в городской торговой сети. Началась вторая полоса в его жизни – неброская, спокойная, без сотрясений. Национализация прошла стороной, на службе и в организации Отечественного фронта он был прилежен, с городскими властями поддерживал любезные отношения, загулы были забыты, равно как и германо– и англофильство. Во всяком случае, так виделось стороннему глазу.

Когда молодой Кушев окончил среднюю школу и надо было выбирать между гимназией и недавно появившимися техникумами, отец позвал его к себе и кратко напомнил ему историю семейства и рода, указав на ее счастливое продолжение в новые времена: эти времена, сын мой, неизвестно сколько еще протянутся, но, по моему разумению, продлятся еще ой как долго, и на внуков твоих хватит, но заруби себе на носу – мы по природе своей торговцы, и закваска у нас крепкая. Торговля была всегда и будет даже тогда, когда не останется ни одного товара для продажи. Торговля – это древнейшее занятие и будет живо до конца света… Запомни отцовские слова: коммунисты – торговцы никудышные, другими делами они ворочают, но без нас им не обойтись. Так что отправляйся ты на море, в Варну, и окунайся в торговлю. Вот тебе письмо с адресом, вот и деньги. И без выкрутасов!

Можно сказать, что молодой Кушев, послушный сын и наследник традиций рода, выполнил отцовские предписания и даже повторил, разумеется, в новых по содержанию и размаху исторических условиях, отцовский путь. Со временем он превратился в товарища Кушева.