"Ядро ореха" - читать интересную книгу автора (Ахунов Гариф)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

1951. Лето.

B июньский жаркий месяц нежданная беда стукнулась по-хозяйски в ворота старого дома Кубашей...

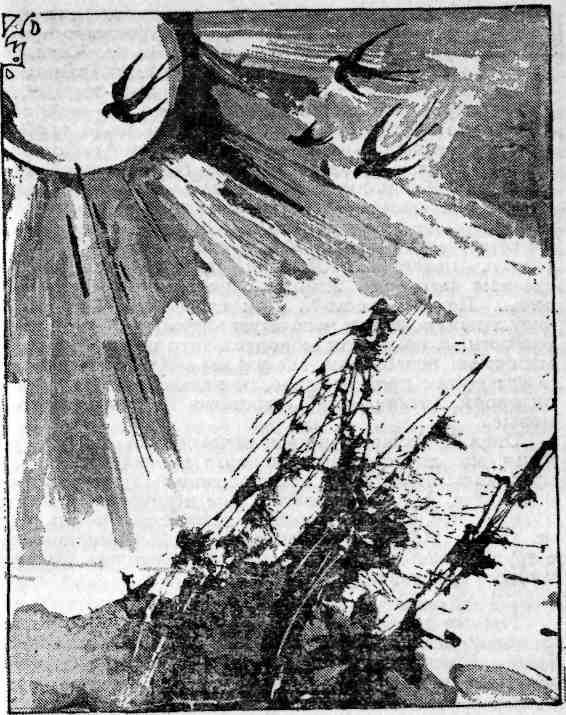

Был тихий, напоенный зноем дня, но уже приятный своей угадывающейся прохладою летний вечер; большое солнце, словно нехотя, опускалось за гору Загфыран, окрашивая в прозрачный багряный свет все еще пронзительно-голубое наверху, высокое небо.

Старая Юзликай, прикрывая рукой побаливающие от яркого света глаза, долго вглядывалась в заходящее солнце, в оплеснутую алым закатом густую урему Зая, вдыхала солодовый шорох зреющих хлебов, терпкий аромат луговых трав, — вплетаясь в струи холодеющего воздуха, шли эти запахи широким потоком, бесконечно волновали ее.

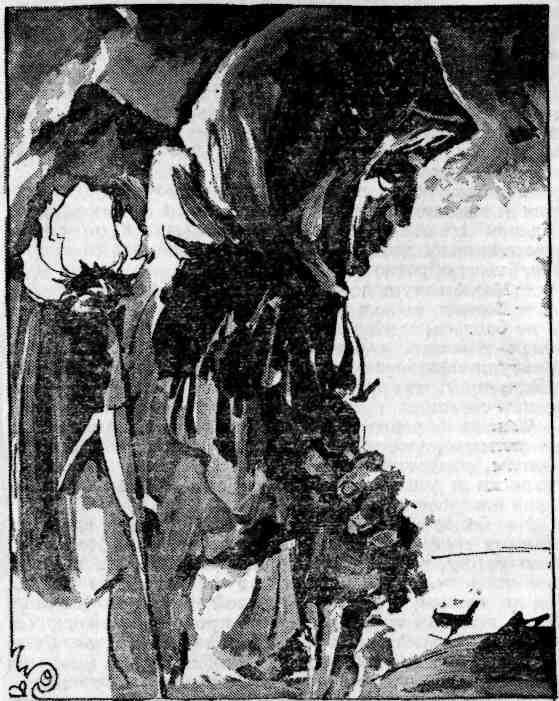

Из дальнего, не затоптанного скотиной уголка двора, где негусто и невысоко поднялся кирказон, пахло яблоками, кружил по изгороди неизвестно кем и когда посеянный, лютый до жизни, неприхотливый хмель, и, глядя на эти травы, на закатное багровое солнце, почуяла вдруг старая Юзликай свои неисчислимые лета, и щемяще-грустно сделалось у нее на душе. Она неторопливо опустила руку, перехватила поудобнее кривую можжевеловую палку и побрела к роднику... Встревоженно зашаркали изношенные войлочные боты, но родник — вот он, у подножия холма, совсем недалеко от их сада.

Старая Юзликай опустилась на помятые вальками деревенских баб посеревшие мостки, долго непослушными пальцами заправляла концы платка за уши. Плеснуть бы, как прежде, скоро и беспечно, горсть прохлады на горячее лицо, омыть румяные пылающие щеки... но где оно, то юное время, помните ли вы его, торопливые воды?

Чист и звонок голос древнего родника. Только на памяти старой Юзликай «лечили» его раз девять ли, десять — много... Меняли истлевший желоб, освобождали устье от песка и камней весенних паводков, и с новой надеждой и силою били тогда донные родниковые ключи. Спеша донести вековые воды студеному Заю, струился родник извивчатым, нелегким путем, пробил в теле земли замысловатое русло, а близ него, на страх домашней, ненаходчивой птице, буйно разрослись высокие травы: саблистая осока, стройный камыш, да еще до одурения душистая мята. Придут ли калиматовцы к роднику по воду, заглянут ли в поисках пропавшего теленка — уносят домой огромные охапки мяты, сушат ее, растирают, готовят приправу для постного супа, лечатся ею ото всех болезней, а она все растет необидчиво и щедро, сказочная и древняя, как родник, как старая Юзликай...

Да сколько же ей лет, этой удивительной Юзликай Кубашей? Много разного говорено калиматовцами. Одни клянутся, что ей уже сто три стукнуло — аллах свидетель! «Ну-у, — не верят другие, — ей семидесяти-то нет; глянь, какая она, — тьфу-тьфу, чтоб не сглазить! — крепкая еще да ладная». Что бы там ни выдумывали охочие до разговоров калиматовцы, каждому понятно: удивительный человек эта старая Юзликай. Шутка ли, в таком-то возрасте полчаса стегаться березовым веником в потрескивающей от жара баньке! Нитку в иголку вдеть для нее и вовсе пустячное дело, а затоскует иногда по детям своим, так часами бродит по окрестным лугам и перелескам, будто ищет там утешения... Сыновья и внуки ее, словно оперившиеся птенцы, поразлетались из родного гнезда по разным краям необъятной державы, но она до сих пор хранит в памяти не только облик, но и имена любого из своих потомков. Кажется калиматовцам — вечно, как земля наша, будет жить старая Юзликай. Надо думать, в большой она дружбе с какими-то могучими силами: хворь-болесть стороной обходит ее, да и сама костлявая, видать, побаивается! Но нет таких сказочных сил, есть просто мудрая старая Юзликай, одна из тех женщин, что терпеливо и мужественно несут бремя своей долгой многострадальной судьбы.

Старая Юзликай в последнее время все чаще уходит в мир воспоминаний. Ясен еще и крепок ее ум, но почудятся вдруг умершие близкие, послышатся давно угасшие голоса... будто ангел смерти, взмахивая над нею крылами, путает мысли старой Юзликай, шепчет об иной, далекой-далекой земле... Где-то там ее Губайдулла?..

На деревне Губайдуллу кликали Кубашем. Двадцати семи лет вышла Юзликай за него. Был тогда Кубаш вдовцом, схоронил первую жену. Ах и сумасбродный был человек, шальной, право слово! Силушки и гордости, однако, неимоверной: поедет, бывало, в лес и кряжины огромадные в одиночку на роспуски взваливает, а нарвется на объездчика, так прямо на эдаком тяжеленном возу и удерет через самую что ни на есть глухомань-чащобу, только кусты трещат. Вот и досумасбродился: завалился однажды зимой в рытвину, бревешки-то пораскатились, взыграла в Кубаше лихая ярость — схватил здоровенную дубину да, в сердцах, вытянул лошадь вдоль хребта, так она и упала замертво. А в лесу метель, буран — всю ночь блуждал Кубаш без пути, без дороги и лишь под самое утро ни жив ни мертв добрался до дому. Крепко прохватила Кубаша злая стужа — скрутила! — много месяцев провалялся он в постели недвижной колодой. А все заботы по хозяйству упали на плечи Юзликай — и она выдюжила, ото всех напастей судьбы смогла отстоять и хворого мужа, и семью, и избу. Веснами, как только стаивали снеги с окрестных лугов, взваливала она болезного на закорки и выносила в чистое поле, к светлому солнцу, к вольному воздуху; отпаивая его смородиновой пастилой да березовым соком, отваром молодой, весенней крапивы и еще какими-то травами, соками, настоями, поставила-таки Губайдуллу на ноги — а ведь казалось, не жилец Кубаш, не выправится, нет... И потом, через год рожала ему крепких, горластых детишек, словно заботливая наседка, хлопотала над ними с утра до ночи.

Старший сын ее, Шавали, был уже опорой в семье, когда ушел в лучший мир Губайдулла, неугомонный неистовый Кубаш. Потом померли двое от болезни, да еще троих сгубила проклятая германская война, — осталось у Юзликай шестеро детей, шестеро из одиннадцати.

Шавали стал хозяином, отделился, взял жену. Три дочки повыходили замуж, да все в чужие деревни, будто своих женихов им не хватало. А пятый, Баязит, и вовсе к узбекам подался... правда, говорят, стал там большим человеком, ученым. Перед Отечественной все письма домой слал, уговаривал мать: «приезжай да приезжай!» Сам даже прикатывал — не согласная Юзликай, где там! Ну разве ж уедет она, покинув родной дом, в чужую сторону, где ни зеленых трав, ни студеной воды, только бури ярятся да песок жгучий? У нее ведь младшенький еще есть, Абузар, яблочко ее ненаглядное. Однако не суждено было старой Юзликай долго радоваться на любимого сына: грянула война, и Абузар ушел защищать от злого врага родную землю... потом пришло извещение: пропал без вести. Невестка же, красавица Салима, что за десять лет так и не родила Абузару ни сына, ни дочки, получив страшную весть, собрала подушки свои, приданое девичье, и ушла к родителям, ушла безоглядно.

В опустевшем Кубашевом гнезде — одна старая Юзликай...

Что оставалось ей? Перебраться к старшему сыну, крепкорукому Шавали? Жил он твердо своим домом, перешагнул шестой десяток, но ловок еще был и жилист, наплодил полную избу детей, вырастил их, выкормил. Да вот жена его Магиша, первейшая по всей деревне скареда, вцепилась мужу в бороду и поклялась, что житья ему не даст, пусть только попробует возьмет к себе в дом старуху...

На селе не знали, как и подумать, решили было на общем сходе поставить Юзликай на колхозный «пенсион» и теперь, по-крестьянски неторопливо и трудно, прикидывали что к чему, когда, стуча дверьми, ворвалась в правление старшая дочь Шавали, бойкая Файруза, и с порога закричала:

— Родимую мать миру на руки да после этого мужиком себя величать?! Тьфу, срам какой! Сама пойду к бабке жить, а такому не бывать! Все!

Заседавшие облегченно вздохнули. Если уж Файруза что скажет — считай, так и будет: умрет, а на своем настоит. Вот девка!

А в Файрузе мужиковатая прямота и трогательная душевность слились непостижимо, создали натуру странную и непростую. Бывало, еще до войны, в самый разгар страды могла полеживать Файруза в пряной тени лапаса[1] и сильным голосом певать протяжные песни. Было ей тогда — девятнадцать лет. В коротком платьишке, сверкая голыми икрами, ходила она по людной улице к роднику, лениво ступала босыми ногами, и тугой, налитой груди ее тесно было в нелепом платье: лопались застежки, в распахе ворота розовела теплая плоть. Таращили на Файрузу глаза прохожие; боязливые женщины-татарки, что испокон веков прятали свое тело от греховных мужских взоров, женщины, что и разговоры-то вели, прикрывая рот уголком платка, смотрели так, словно готовы были разорвать ее на части, распять, развеять на ветру. Но задевать опасались, чур, чур! — лихая Файруза девка, палец ей в рот не клади. А она знала: давно миновали те староглупые времена, когда женщина была чем-то вроде домашней скотинки, нет уж, права все теперь на ее стороне. Парни ухлестывали за Файрузой отчаянно и понапрасну, она и глазом на них не повела, видно, не настало еще ее волнительное времечко, не проснулась в девичьей душе любовь...

На третий год войны, когда Файруза уже переселилась к старой бабке, в калиматовских краях объявилась нефтепоисковая партия. Начальник геологической этой разведки Булат Дияров определился на постой к старой Юзликай, к заскучавшей как раз Файрузе. Был он плечист и ловок; широкий, бурый комбинезон сидел на нем как-то уж очень ладно, ступал Булат Дияров по земле крепко и спокойно, а на выходки своевольной Файрузы смотрел даже с восхищением. И сразил-таки он Файрузу, растаял лед сердечный, потянулась душа ее к этому, столь не похожему на всех парней Булату. Первые дни ходила сама не своя, шальная, взбудораженная, а как-то понесла джигиту ужин в поле и вернулась домой лишь на заре, усталая и счастливая.

Пробыв в Калимате чуть более месяца, свернулись геологи да и укатили куда-то дальше по известному им маршруту. По селу же из избы в избу пополз темный слушок, будто вдоволь натешилась дочка Шавали Кубашева с тем ловким джигитом, что искал земляное масло — «нифеть»...

Летом тысяча девятьсот сорок четвертого года, когда прилетали со всех фронтов желанные вести о славных победах, однажды в предрассветную пору, бархатно-тихую, ибо пташки ранние еще не пели пробуждения утра, Файруза заперлась в крохотном чуланчике и, тая боль, искусала в кровь губы. Сын у нее родился, Тансык[2].

Вот так и стала Файруза мамкой, покрикивал сердито у нее на руках мальчуган, первенец ее, золотце...

Трогательные и чистые нашептывала она ему песни, нежно ругала, баюкала, а из бокового оконца подсматривали за ними звезды, слушали наивный лепет, моргали удивленно и добро.

Старая Юзликай, увидев мальчика, будто помолодела даже, махнула рукой на глупые предрассудки, плюнула на пересуды да злые языки и с великой радостью принялась нянчить и выпестовывать маленького Тансыка, правнука неугомонных Кубашей.

Когда же подрос Тансык и, цепляясь за брусья нар, закосолапил по избе, Файруза вышла на колхозные работы: возила она и снопы, и хлеб на станцию, но охотнее всего метала на полях скирды. Качали головами видавшие виды старики, цокали в удивленье языками, глядя, как Файруза вздымает на деревянных вилах огромные, с добрую, пожалуй, крышу, копны шуршливой соломы:

— Эк, бесы-то в ней играют, прости господи! Оглашенная! Вся в Кубаша, земля ему пухом, це-це-це...

Но неуважительные прозвища, будь то «хулюган в юбке», «непутевая» или же «держи-ветер», прилипшие к ней, казалось, на всю жизнь, позабылись, словно повытирались незаметно из памяти калиматовцев. «Вот тебе и «хулюган», — крепко радовались односельчане, — глянь, сына-то как любит, эх! И на работе первая, — молодец, баба! ну, молодец!»

А Тансык незаметно вырос, стал непоседой, с живыми, как ртуть, глазами, с черными лохматыми бровками на смуглом румяном личике. Однако, как и многие, растущие без присмотра озорники, был он сначала косноязычен: до пяти лет так и не научился толком выговаривать слова, шепелявил и коверкал их препотешно. Только деревенские мудрые люди беды в этом не видели, лишь посмеивались между собой над малышом добродушно и ласково.

Под вечер, бывало, прибежит Тансык в поле к мамке, там скирдовщики как раз перекур ладят.

— Ма! — запищит Тансык еще издали. — Мати-кати-тити-ка! — Что на простом человеческом языке должно означать: «Мамка! Дай-ка мне титьку!»

Разворотясь, словно удалой батыр, швырнет Файруза остатнюю копну соломы на вершину скирды, вонзит богатырские тройчатки-вилы в землю и, нимало не смущаясь хохочущих односельчан, чуть нагнется, вытащит тугую и белую свою грудь.

— На уж, соси, шайтаново семя!

Тансык, стоя, ласковым жеребеночком пристроится к мамкиной груди, пососет, кося на смеющихся дяденек темным глазом, да и помчится по своим незатейливым заботам. Однако вскоре, что-то вспомнив, бежит обратно:

— Ма! А толупь поитти толову?

— Боится, сынок, боится. Как же голубю коровы-то не бояться, — улыбнется Файруза и добавит, словно желая доказать смышленость малыша внимательно прислушивающимся колхозникам: — Ты бабушке скажи, пусть творог на решето откинет. Приду — вареники сготовлю.

|

|

Тансык бормотнет что-то в ответ и, сверкая голыми пятками, умчится домой, в деревню, к бабушке. Долгим, задумчивым взглядом проводят его скирдовщики и улыбнутся чуть грустно, когда скроется вдали постреленок...

Но более всего старая Юзликай питала слабость к внуку своему Арслангали. Любил очень и этот внук свою бабку, уважал, выше всех ставил, но вот лет эдак пять тому назад, приехав из армии, не угодил чем-то матери своей, горластой вредной Магише. После шумной ссоры и дня не пробыл Арслангали в деревне, укатил в город, да так там и остался. Даже строчки никому в деревню не отписал, будто выкинул из сердца родную деревню, выжег каленым железом. Ну, ладно, родителям не пишет — оно ведь и понятно, обижен на них, стало быть, крепко, но отчего же бабке-то весточку хоть махонькую не пришлет? Забыл, поди, что есть на свете старая Юзликай, бабка его и нянька. Небось не полинял бы, ежели б и заехал хоть раз в году, утешил старуху, ой ли, Арслангали, Арслангали... По деревне люди-то, чай, не слепые, видели, как нянчилась с ним бабка, сколько сказок ему порассказала, сколько песен пропела; и ручьи студеные, и глухие боры, и березовые рощицы — все места заповедные показала она любимому внуку, научила его слушать и голоса трав, и песню ветра, поведала зеленые лесные тайны... Забыл, забыл бабку... Что же это за время такое бессердечное?

Родник все звенит, как звенел в давние времена, в дни юности старой Юзликай. Поправить лоточек, очистить русло от набежавшего с вешними водами мусора — загомонит он еще полнее, еще радостней. Вот так и душа человека — любит она ласку да милую заботу. А прикипит к ней какой осадок, ай-яй, легко ли будет его отчистить?

Вроде как и совсем еще недавно был Арслангали дитятей, — вот на этих самых мостках полощет она, бывало, белье, а он тут кругом вертится, щебечет, будто пташка... Забыл, забыл бабку — ох, Арслангали, неблагодарный, жестокий...

Томит старую Юзликай грусть, путаются мысли, сердце бьется жалко, неровно.

Вон и стадо, кажись, пригнали. Тихо... Только на дальних где-то полях гудет и гудет рокотливая машина. Правду бают, нет ли, будто в земле какое-то чудное масло отыскали. Говорят, нифеть-масло, а может, и киречин[3], не поймешь их теперь-то. Жива будешь, не то еще услышишь... Сказывают, дырок в земле понаделали, — вся земля теперче в дырках, и сосут оттуда это самое чудное масло. На кой оно надобно-то? Не дай бог еще родники наши сгубят, высушат травы, землю-матушку. Не едет Арслангали. Забыл деревню. Может, думает, бабка второй век проживет? Жизнь людская, она ведь что зорька вечерняя, начнет угасать — не остановишь. Лишь бы неугодный день не выпал, господи. Сказано, в четверг и смертные муки легки. Когда саван готовят, велено раздать подаяние... Мужчин принято оборачивать саваном пять раз, женщин... погоди-ка... будто бы семь... Почему... семь?.. Для савана надобно взять иглу... новую, ниток непочатую катушку — для пущей благости. А нонешняя молодежь того не знает, башки машинами позабивали, где уж им... Хлеба-то каравай режут — так прямо надвое, не ведают, что не пойдет он впрок... этакий хлеб... достатка не будет. Бестолковые...

Старой Юзликай вдруг вспомнилось в просветленье, что долго, слишком долго просидела она над прохладными струями, всполошенно подумала старая о Файрузе, которая, конечно, уже вернулась с работы и заругается теперь на бабку, попыталась встать — и не могла. Ноги что-то не слушались. Приподнялась с трудом, задыхаясь, со стоном выпрямилась было — и тяжко рухнула на мостки.

Тем же вечером Файруза, пришедшая к роднику за водой, опустилась на колени у бездыханного тела бабки. Послали калиматовцы, куда конь дойдет — конного, куда конь не доскачет, отбили телеграмму, известили о смерти старой Юзликай многочисленных детей ее и внуков.

| © 2025 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |