"Журнал `Юность`, 1973-3" - читать интересную книгу автора (Юность журнал)

Глава шестая

В его жизни женщины не занимали особого места. Да и в колонии он не так уж тяготился, как другие… На воле он почти всегда имел дело с женщинами своего ремесла. Иван понял их давно и знал им цену… Одни были нежнее, доверчивее, другие попроще, погрубее, но все играли в деле роль второстепенную, подсобную, а оттого особенно жалкую. Да и самим полом противопоказано было им бродяжничество, бессемейность, воровство. Они становились особо приметными, как бы отмеченными общей печатью своей среды. Иван за версту мог в них узнать «своих»: по низким, прокуренным голосам, по особому жеманству и притворству, по грубому, деланному кокетству, по неряшливости, соседствующей с густым площадным гримом, по безвкусной броскости одежды. Все они хитрили и притворялись, но расколоть их было легко, и если они и были артистками, то самого что ни на есть погорелого театра, а те, кто были поумней, рано или поздно уходили из блатной компании, обзаводились семьями.

Если среди мужиков он встречал людей интересных, сильных, способных спокойно и расчетливо рисковать жизнью и потому с каким-то особым цинизмом к ней относящихся, то среди женщин таких он не встречал… Ходили в колониях истории о каких-то атаманшах, различных нинухах, райках, курносых с прекрасной наружностью и хитрой головой, но это все были россказни, чем-чем, а байками, всякого рода словесной «туфтой» так и полнился мир, к которому до вчерашнего дня принадлежал Иван. Только Иван таких женщин никогда не встречал. Он и сам в юности придумывал и переделывал множество историй, а потом вновь слышал их от кого-нибудь как самую что ни на есть чистую правду. Вот в таких байках и действовали бесстрашные и соблазнительные нинухи.

Один раз в юности, впрочем, Иван был влюблен в одну «курносую» и все, что воровал, таскал ей и строил различные планы совместной бурной жизни, пока не был поколочен довольно жестоко её более старшими авторитетными дружками.

Бытовало в его среде понятие: «поджениться», то есть быть как бы прикрепленным к одной и той же женщине сравнительно длительное время, иметь с ней общий котел, постель и приварок, пока не надоест или пока не заметут обоих. Это был как бы вид блатного брака, в котором существовали почти те же семейные законы, что и у нормальных людей, то есть у «фраеров», у вольняшек. Как бы те, но не совсем. Женщина работала свою работу, она была приманкой, ловила дурачков, что попадались на удочку, ну, а дело Ивана или других было снять жертву с крючка и хорошо почистить. Были у женщин и другие обязанности, часто им доверяли продажу краденого.

Многие из них были очень изломаны, истеричны, жалостливые и добрые по пустякам и часто более жестокие, чем мужчины, когда речь шла о человеческой жизни. Они всегда якобы любили кого-то одного и в душе были только ему верны. В душе. Истории, которые они рассказывали, были похожи одна на другую: как только начнет говорить с влажными глазами, веря самой себе, Иван уже знает продолжение… Только он ещё не знает в точности, кто именно натолкнул её на такой путь: то ли злой отчим, который выгонял из дому и приставал, или негодяй, обманщик, который обещал жениться, в пятнадцать лет лишил всего, а затем смылся… Иногда Иван даже сам досказывал за них. Они удивлялись и спрашивали, широко раскрыв глаза: «Откуда ты, Ваня, все знаешь?»

Ко многому привык Иван в своей жизни, но их руготня, особо затейливая, изощренная, страшная, когда они затевали ссору между собой, до сих пор вызывала у него некоторую оторопь.

Знал ли о них Иван что другое? Скорей догадывался, чем знал. Любил ли он когда-нибудь? Он не задумывался над этим. Его тянуло к ним, а потом он остывал. Конечно, бывали у Ивана женщины и из другой среды. Но с ними было труднее, часто встречаться он не мог, должен был все время темнить и быстро уставал от этого.

Впрочем, был один случай — как говорится, оставил след в его душе. Тогда Иван получил второй свой срок. Стал он поумнее и пошёл в школу. Учился в колонии в восьмом классе. В его классе учились и сорокалетние мужики.

Старшеклассников в колонии было немного, кое-кто с трудом дотягивал до седьмого класса, а дальше не шли. Ивану тоже поначалу школьные премудрости давались с трудом. Надо сказать, что некоторые готовы были скорее вкалывать на лесоповале лишние часы, чем писать в классе контрольную. И экзаменов они боялись ничуть не меньше, чем штрафного изолятора или облавы на картежников.

Видимо, экзаменов люди боятся всю жизнь, до седых волос, до смерти.

Однако вскоре Иван почувствовал определенный интерес и даже вкус к учёнию. Память от природы у него была хорошая, и вот странно: то, что в детстве в нормальной школе казалось никому не нужной ерундой, теперь его всерьёз интересовало. После двух лет раскачки он начал учиться старательно и даже с удовольствием. И оценки шли соответствующие, особенно Иван налегал на математику и на русский письменный, Опыт жизни его научил, что надо уметь считать как следует, иначе обманут, и толково, по возможности без грубых ошибок писать прошения и заявления о сокращении срока. Без этих двух предметов ни в одном деле, выходит, не обойдешься.

К остальным же предметам — таким, как биология, история, литература, — он относился как к чему-то несерьёзному, хотя иногда и небезынтересному.

Так, например, он любил слушать про полководцев, про воинов, но слушать, а не запоминать цифры и имена.

К ним в то время назначили новую учительницу литературы, вольнонаемную, впрочем, как и большинство учителей. Это была Галина Дмитриевна, если полностью, но учащиеся звали её между собой — Гала. Это была не кличка, а просто нормальное её имя, ведь, в сущности, и по возрасту и по виду она была не важная Галина Дмитриевна, а молодая девушка — Гала.

Держала она себя довольно уверенно и свободно, отчего многим в классе показалась исключительно нахальной. Дело в том, что в колонии привыкли к другим формам обращения: к настороженно-опасливому и оттого, несмотря на металлические ноты, робкому тону или к назидательному, резко-приказному, когда даже в короткие часы школы тебе не забывают, кто ты такой есть. Часто шло это не от характёра преподавателя, а от класса, от этих людей, которые даже при самом спокойном к ним отношении никак не хотели превращаться хотя бы на сорок пять минут в более или менее нормальных учёников.

Нелегко было там учиться, а ещё труднее было там учить.

Гала преподавала одновременно русский язык, литературу и историю. Она, видно, недавно закончила институт, память её не замусорилась житейскими делами и была исключительно свежа, и она сыпала наизусть множеством цитат из великих людей, датами исторических событий, стихами русских поэтов по курсу восьмого класса.

Казалось, она никого не боится. Это не всем нравилось.

В ней были азарт и молодость, и, если уж она хотела кого посадить на место, «пришпилить», то делала это от души, без криков, не выгоняя из класса, а ехидным словцом, с шуточкой или ледяным равнодушием. Она всегда со сдерживаемым, но страстным азартом вкладывала всю себя в любой, даже маленький поединок с учёниками. Иван придумал ей кличку, но втихую, для одного себя, не обнародывая перед дружками. Он звал её про себя «гражданка Бугримова». Потому что так или иначе, а была она в первую очередь не учительницей старших классов, а укротительницей диких зверей, и в её деле главное было, чтобы они послушно сидели на тумбах.

Ивану она попеременно то нравилась, то неимоверно его раздражала. Нравилось, как она, надменно усмехаясь и не перебивая, слушает глупости учеников, чтобы потом с блеском в глазах ледяным тоном отбрить кого-нибудь из них, нравилось, как с нескрываемым счастьем слушает хороший ответ («алле гоп, молодец Акбар, получишь кусочек свежего мяса»), нравилась её челочка и то, что всегда она была свеженькая, гладенькая, чистенькая, и то, что туфли её, несмотря на осеннюю грязь в зоне, блестели и были такими же, какие носили в то время в Москве, а может, и в Париже (если носили на тонком каблуке, то и у нее тонкий, если на толстом, то у нее такой же). Иван, правда, не знал, что носят в Москве, но чутье ему подсказывало: укротительница не отстанет от всего нового, передового. Нравилось и то, как она читает стихи, чуть нараспев, с особой такой тихой задумчивостью, с влажными глазами, будто она сама по меньшей мере их написала. Нравилась и маленькая рука, самозабвенно сжимавшая мелок и нервно, напряженно-страстно стучащая этим мелком по доске; это напоминало морзянку или шифр через стену камеры: удар, тире, пауза, удар, тире, цок, цок, по черной, мутной от меловой пыли доске, цок, цок — вперед, вперед, к свету, к знаниям, к чему ещё?..

Вот это и нравилось и раздражало.

Уж слишком она старалась, будто и вправду от этого что-то в их жизни изменится, уж слишком, сама того не замечая, подчеркивала пропасть между её двадцатью двумя годами и их таким же или более почтенным возрастом. её жизнью, в которой были экзамены, семинары, отметки, знания, диплом, и их, в которой были следствия, суды, пересылки, КПЗ, новые сроки, побеги, УК РСФСР, УК союзных республик, знания, знания…

Уж больно ярко сверкают эти нарядные ножки в изогнутых туфлишках — каким-то нейлоновым струящимся светом другой планеты, Марса, а может быть, Венеры, куда ещё и спутники не летали, И низкий её голос, самозабвенно читающий:

«Куда, куда ты тащишь меня, — женский голос, чуть с хрипотцой и низкий, но женский, такой женский, что сердце останавливается, какая ещё есть дорога на земле, которая не пылит, и зачем эти обманные, вкрадчивые, полушепотком, слова?.. «Подожди немного»… А чего мне ждать?»

Все это будоражило Ивана, так жестоко ударяло его по мозгам, что его симпатия к ней и даже некоторое уважение, которое она ему внушала, вдруг выливались в острую неприязнь, почти ненависть.

«К чему мне эта отрава, эти баюкающие стишки? — думал он. — Чтоб в петлю полезть? Нет уж, тут не цирк, нечего показывать фокусы. Не утешай меня без нужды, женщина, не усыпляйте, гражданка, нашу бдительность. В этом кипучем мире и в этом отдаленном, богом забытом уголке нужна бдительность, бдительность и ещё раз бдительность».

Однажды после её уроков Иван взял в лагерной библиотеке томик Лермонтова из собрания сочинений и нашел там такое стихотворение:

Стихотворение это взволновало Ивана, и в тот же вечер он выучил его наизусть. А на следующий день на уроке он поднял руку и сказал:

— Прочтите нам стихотворение «Соседка»… а то все «Бородино» и разные «Тучки» проходим, а это, например, нам более близко. Так вот прочтите, пожалуйста, и объясните, в чем его смысл.

Учительница малость помялась. «Сейчас посадит: не по программе», — подумал Иван. Но она сказала с видом простодушного огорчения:

— Я его наизусть не знаю.

— Тогда я прочту, — сказал Иван. — Не возражаете?

— Нет, — сказала она. — Отчего ж, читайте.

Все притихли, ожидая от Ивана какого-нибудь подвоха, «покупки». Иван прочитал стихи, подражая ей, её интонациям.

— Теперь разрешите один вопросик, — сказал Иван. — В чем же смысл данного стихотворения?

— Ну а вы сами как думаете?

— А я думаю, в том, что из тюрьмы есть только один путь — побег.

— Вы, Лаврухин, больно практически стихи понимаете или делаете вид, что так понимаете. Это не о том ведь.

— А о чем же? — спросил Иван.

— О любви, Лаврухин… Слышали такое слово?

— Слышать-то слышал, но лично не видел.

— Значит, сам виноват, что не видел.

— Ах, и здесь виноват… выходит, кругом виноват. Виноват, виноват, виноват…

После урока, когда их уводили в бараки, Иван задержался на секунду и сказал как бы про себя, шепотом, но достаточно громко, чтобы она услышала:

— А оказывается, вы не все стихи правильно понимаете.

Иногда казалось Ивану после того эпизода, что она более внимательно и с большим интересом поглядывает на него, чем на других. И поэтому Иван стал ходить на её уроки с особым настроением, словно чего-то ожидая, только сам не знал, чего: то ли радости, то ли подвоха.

Однажды попал он в штрафной изолятор и пропустил неделю занятий. Он очень маялся и мечтал поскорее отсюда вылезти. А когда вернулся, один друг сказал ему, что Гала как-то однажды справлялась: «А где же, дескать, Лаврухин проветривается?» — на что было отвечено, что Лаврухин в данный момент пребывает на заслуженном отдыхе.

Когда Лаврухин появился в классе, он написал ей записку, в которой просил задержать его после уроков. У Ивана на то было немного надежд. Она попросту могла отмахнуться от его просьбы, мало ли какая блажь может взбрести её учёничкам.

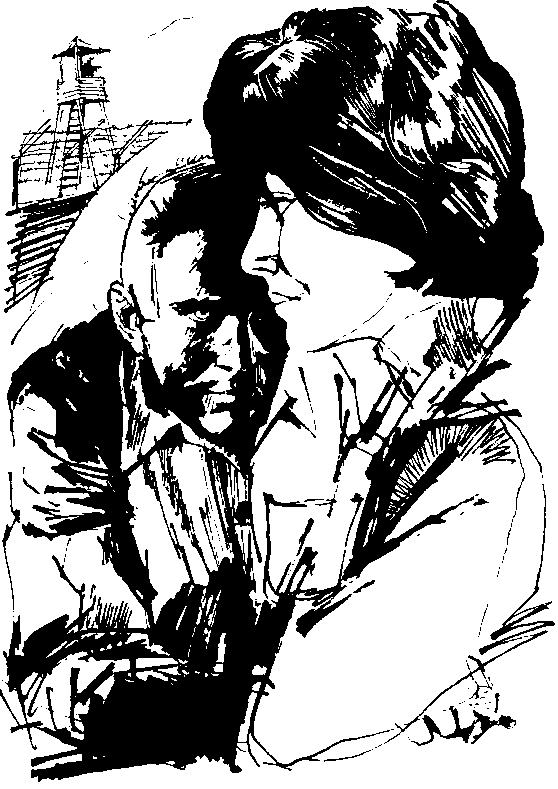

Однако после уроков она сказала дежурному по подразделению, чтобы Лаврухина оставили. Дружки, уходя из класса, стали скалить рожи и знаками давали советы, как себя вести наедине с ней. Но вот класс опустел, теперь они действительно были вдвоем.

— Ну, что вы хотели мне сказать, Лаврухин? — спросила Гала, прищурившись и в упор глядя на Ивана.

А что он хотел сказать? Иван-то знал — что.

Как — он не знал. Он боялся, что его потянет не туда, «не в ту степь», что он будет разыгрывать из себя бог знает что — по привычке, ставшей необходимостью, а может, по необходимости, перешедшей в привычку. А ему этого сейчас не хотелось…

Ну, а правда… она тоже слишком проста, чтобы выложить её вот так, сразу… Она заключалась в том, что Гала нравилась Ивану и ему хотелось поговорить с ней не как учёнику с учительницей и не как отбывающему срок с вольняшкой, а как человеку с человеком, как мужчине с женщиной. Вот это последнее и было самым трудным, поскольку первое и второе на много сотен километров отдаляли его от нее.

Однако Иван не отступался никогда от того, что было ему важно и нужно. Никогда не отступался от того, что для себя наметил, даже если это и казалось ему полной безнадегой.

Иван молчал. И она молчала.

«Понимаете… — молча про себя говорил Иван. — Я хотел…»

«Ах, Лаврухин, Лаврухин, о чем же мне с тобой разговаривать?» — молча говорила она.

— Конечно, я неправильно тогда рассуждал, — наконец проговорил Иван, продолжая тот неоконченный спор. — Я, может быть, и болван, но не настолько. И те стихи я правильно понял… Тут ясное дело — про что они… Только объясните, почему все это мимо нас? В стихах или в кино, пожалуйста.

А в жизни я лично ничего подобного не наблюдал.

Вы скажете: «В твоей жизни»… Но меня именно моя интересует, а не федина… Сколько я копчу белый свет — никаких таких особенных красивых чувств не наблюдается… А если бы они и были — кто им сейчас поверит?

— Это почему, интересно? — спросила Гала.

— А потому, что люди привыкли не чувства искать, а подвох или какую подлость. Москва, как говорится, слезам не верит.

Учительница ещё не понимала, к чему ж всё-таки Лаврухин клонит, а так как, по совести говоря, она тоже ничего другого от него не ждала, кроме как «покупки», то молчала, обдумывая ситуацию, и лицо её было напряженно-приветливым.

— Вот я вам поясню на примере, — как бы отрешенно, задумчиво продолжал Иван. — Ну, предположим, человек в моём положении… полюбил женщину. Ну, возьмем, к примеру, вольнонаемную.

Полюбил, как говорится, от души и, может, даже хочет жениться после отбытия срока. Кто поверит ему? Разве эта женщина поверит? Тьфу, подумает, понтяра это все, то есть, по-русски говоря, обман и враки. Не так ли, Галина Дмитриевна?

— Смотря какая женщина и какой человек. Если он всерьёз, то, может, и поверит… Но разрешите и мне вам задать вопрос. Я здесь недавно, Лаврухин, многого не знаю, но кое-какие выводы могу сделать.

Скажите по совести — многим ли тут можно верить?

Иван ответил, помолчав:

— Смотря в чем и при каких обстоятельствах.

— Если уж верить, то, наверное, при любых,

— Не в том дело, — сказал Иван.

— А в чем?

— А в том, как люди к человеку повернутся…

Вот он, скажем, врет. Но он за это и несет наказание. А другие почище его врут, но только кто их накажет? Да они же ещё и сами осудят его.

— Ну, а если, Лаврухин, попроще? Если без этих сложных построений? Ведь не в том же в конце концов дело, что раз кто-то подл, значит, и я назло ему подл… Ведь не о конкурсе же на подлость речь у нас с вами идет. А о том у нас речь, что если уж честно сказать, то, например, в нашем классе я почти никому не верю.

— Никому?

— Почти никому… Такая уж, извините, среда.

Иван молчал минуту, курил. Потом, чуть кривясь, он сказал:

— Это я получше вас знаю… Своих-то я изучил.

И я не защищаю. Чего тут защищать-то? Они не нуждаются. Они сами на кого хочешь нападут. Вы, может быть, эту среду презираете, а я лично её ненавижу. Только не в том дело. Среда — это и есть ереда, а каждый человек в отдельности — это совсем другое дело. И если уж у него отнимают последний шансик, если на него смотрят вот так, с прищуром, как на бешеную собаку, то ему только и остается гавкать да кусаться побольнее. Вот об этом и речь…

Ивану ещё многое хотелось сказать ей, но совсем о другом. Как и многие из его дружков, он мог пофилософствовать, но не умел и не привык говорить о себе. О том, что именно он чувствует. О том, что он именно ждет и хочет. О том, наконец, что вся его жизнь — такая странная и дикая для других и такая долгая для него, такая обыкновенно-неудачная, привычно-надоевшая, как зубная боль, ослабленная пирамидоном, — что вся эта жизнь с некоторых пор потеряла для него смысл, и если он тащит и тянет ещё себя по земле, то лишь в надежде… На что? Если бы он знал. На то, что вдруг, однажды, когда-нибудь…

И ещё потому он до сегодняшнего дня волочется по земле, что сейчас, в марте, в одна тысяча девятьсот пятьдесят восьмом году, ему ещё нет двадцати пяти лет, а значит, если дожать срок «до звонка», то всё-таки, может, ещё что-нибудь да останется на жизнь.

Учительница задумалась, молчит, что-то обдумывая.

|

Пушистая рыжая гривка её волос кажется теплой, и Лаврухину хочется потрогать её. Только Иван не враг сам себе. Теперь на своем богатом опыте он хорошо знает, где кончается «можно» и начинается «нельзя». Скрытая дрожь буквально бьет его и так и тянет сделать что-нибудь непоправимо глупое, роковое.

Учительница сидит за столиком, он на первой парте.

Иван встает из-за парты, подходит к учительнице, облокачивается на столик.

— Папиросы все кончились, — говорит Иван. — У вас подымить не найдется?

— Найдется, — говорит она, суетливо, с готовностью роется в сумочке, достает пачку «Столичных».

Оба они курят, Иван — с жадностью, она — спокойно и женственно, мелкими глоточками, как и полагается молодой учительнице русского языка и литературы.

В этот момент и появляется в дверях физиономия дневального.

— Лаврухин, рви когти в барак. Петушок пропел давно!

Иван шёл по зоне к своему бараку, по зоне общего режима, на первый взгляд похожей на больничный двор. Низкие кустики в низких же карликовых оградах, крашенных в медицинский белый цвет, чистота со слабым запахом хлорки, как бы скрывающая болезнь, заразу, микробы. И только одна земля была не больничная и не тюремная, а весенняя, мягко прогибающаяся под ногами. Да и запах сквозь хлорку и известь был особый, животно волнующий, острый и входил в легкие и в душу, будто светлое, приятно хмелящее нездешнее вино.

И ещё стояла перед глазами эта учительница, такая строгая и высокообразованная, совершенно недоступная, но такая ещё секунду назад близкая, с задушевным низким голосом, с быстрыми, маленькими, должно быть, мягкими руками, которые вдруг, на мгновение могли бы покорно, ласково замереть в его руках, и тогда вся эта обманная разница в положениях полетела бы черт те куда, и остались бы на земле не вольнонаемная учительница Галина Дмитриевна и не Иван Лаврухин, осужденный по статье такой-то, а лишь Иван да Гала, Гала да Иван.

И все, что разъединяло их, вдруг показалось Ивану нелепостью, идиотизмом, дрянной мышеловкой, в которую кто-то его запихнул. И оттого в особенности она была мучительна и безвыходна, эта мышеловка, что тот человек, который его туда старательно и долго засовывал, который её захлопнул со смаком, который помешал ему выскочить, хотя и представлялась такая возможность, тот человек был он сам, Ваня Лаврухин, по кличке «Штабной», «Окопник», «Партизан», — да ещё с десяток кличек наберетсямало ли кто и когда ему их присваивал.

Он был тот человек, хотя никому и никогда в этом, не признавался, виня многих людей вокруг, скидывая все на обстоятельства и события, вмешавшиеся в его жизнь, обстоятельства и события и вправду весьма немаловажные.

И то, что он сам заткнул себя в этот известковый, как бы больничный двор, пусть и весенний, но все равно несовместимый с учительницей, с её домом, с живыми улицами, по которым она ходит, сам втиснул себя в этот облитый хлоркой, обсаженный низкими мертвыми кустами квадрат, в котором — топать и топтаться на месте, и стоять, и сидеть ещё не год и не два, — вот это так мучительно раздражало, злило его сейчас, так ноюще буравило все его существо, что хотелось лечь на землю и завыть.

Раньше Иван умел давить в себе подобную муть, хотя она поднималась со дна его души нередко, а сейчас не было с ней сладу, и весь он, тренированный, жесткий и сухой, вдруг стал мокрым от слез, неожиданных и пугающих, как внезапное кровотечение. Но надо было идти или доползти до барака, как уж сумеешь. Потому что уже пробил отбой и прожектор на вышке начал шарить и шарить по земле, чтобы накрыть Ивана слепящим кругом.

Иван собрал силенки и пополз. Да, ему казалось, что он ползет по влажной земле в кольце жаркого света. На самом же деле он шёл в барак с провожатым, тихохонько, надломленно, но шёл и довольно твердо — так, что со стороны и комар носа не подточит…

Иван хорошо закончил восьмой класс и перешел в девятый, В октябре на участке завершились работы, и должны были открыться занятия в школе. Иван все об этом думал и ждал нового года. С десяток примерно писем за лето написал он своей учительнице, ни одно, однако, не отправив.

Занятия начались с других уроков, и они тянулись долго и пусто громыхали в мозгах Ивана, как этапный эшелон.

Ждал же он своей станции.

Но вот коротенький перекур — и урок литературы. Иван нарочно сел на последнюю парту, чтобы лучше наблюдать за Галей, не обращая на себя внимания… Вот уж и звонки прозвенели, а никого нет.

Наконец, открывается дверь, и робким, неслышным шагом входит женщина. Входит, садится, производит перекличку.

— Теперь с вами буду работать я. Меня зовут Антонина Никитична. Прежняя учительница уволилась, уехала в другой район, будет работать в нормальной средней школе. А теперь давайте вспомним кое-что по курсу прошлого года.

Месяца через три получил Иван такое письмецо.

«Иван, теперь у меня обычные ребятишки, работать с ними много легче и спокойнее, и я собираюсь поступать в заочную аспирантуру. Коечно, я часто вспоминаю тех моих учёников и среди них — вас.

Я не такой уж сухарь, как вы могли подумать, и отчасти понимала, что у вас на душе делалось, Скажу вам больше — я иногда думаю о вас с тревогой. У Вас хорошее, мужественное лицо, и мне кажется, вы много могли бы в жизни доброго совершить… Не мне вас судить — я вам желаю только счастья и поскорее освободиться.

До свидания, милый Иван.

Г. Д.»

Недели две он ходил, как себе не родной. А потом проигрался в карты, что называется, в «полусмерть укатался» и угодил в штрафной на двенадцать суток. Потом работал в зоне в предбаннике, потом перевели его в тайгу, в рабочую зону, в лес, где он ушел в побег, перечеркнув начисто все отсиженное.

«До свидания, милый Иван».

Через два месяца он уже был в Москве, на знаменитой площади трех вокзалов.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |