"Образ врага. Расология и политическая антропология" - читать интересную книгу автора (Савельев Андрей Николаевич)

Глава 1. От биологии к политологии

В современной российской политологии понятие «образ врага» чаще всего используется в качестве метафоры, за которой стоит желание представить идеальную политику без отношений «друг-враг», свести любые конфронтационные отношения к минимуму или вовсе их устранить. Такой подход более всего свойственен тем, кто явно или неявно исходит из мифа эпохи Просвещения о том, что «человек по своей природе добр». Соответственно, снижение уровня любой конфронтационности возможно и необходимо.

Второй способ устранения «образа врага» состоит в том, чтобы лишить его конкретной оппозиции, которая извечно существует в истории как борьба между народами или борьба между государствами. Тогда во главу угла ставится гуманистический принцип «плохих народов нет, а только есть плохие люди», появляются добронравные, но абсолютно нежизнеспособные доктрины, типа горбачевского «нового мышления».

Внешне альтернативный, но в действительности практически совпадающий с предыдущими, философский подход строится на представлении о «первородном грехе», который, тем не менее относится не к сфере общественной жизни, а к духовным переживаниям, которые переносятся в сферу саморефлексии. «Образ врага» теряет черты человеческого лица и превращается в набор иносказательных сюжетов или притч, в которых Зло лишается ясного облика. В социальной проекции в этом случае все снова сводится к тому, что бороться надо не с людьми, а с их грехами. В реальной политической практике данный подход просто невозможен, и, как будет показано ниже, прямо противоречит самому понятию политического.

Достаточно очевидно, что все указанные подходы фактически запрещают всякую возможность выстраивать политическую стратегию как на макроуровне (в межгосударственных отношениях, где представление о «вероятном противнике» является стержневым элементом любой оборонной доктрины), так и на микроуровне (в условиях внутрипартийной конкуренции, в борьбе за лидерство в политических группах и т. п.). В связи с этим, следует рассматривать присутствие «образа врага» в качестве фундаментального признака социальных процессов, который невозможно устранить никакими гуманистическими соображениями.

Россию год за годом терзают кампании по борьбе с ксенофобией, расизмом, антисемитизмом, а также фашизмом и нацизмом. Усердные усилия русофобствующих «правозащитников», за хорошее вознаграждение исполняющих заказы зарубежных врагов России, были защищены правоохранительными органами от законных преследований. Несмотря на то, что Президент Российской Федерации инициировал закон, ставящий под контроль деятельность неправительственных организаций — о чем много шумели в России, а Конгресс США даже выносил специальную резолюцию по этому поводу. В действительности ни Генеральная прокуратура, ни спецслужбы с агентурой информационных диверсантов бороться не собирались — их не волновала перспектива превращения России в образ врага для всего остального мира, а в самой России — насаждение враждебности к патриотам нашей страны. Может быть, благодаря этому тема сохранения и сбережения русского народа оказалась одной из достаточно заметных в шквале либеральной политической публицистики. Обвинения в расизме вызвали интерес публики, а на этот интерес откликнулись массовые издания и информационные агентства, которые ранее подобными темами пренебрегали.

Оказалось, что антропологией и генетикой человека в России занимаются не только те, кого еврейские экстремисты обзывают «расистами». Но среди тех, кто не чужд расовой мысли, очутились лица, весьма близкие к Кремлю и совсем не оппозиционеры. Так, в парламентском журнале «Российская Федерация — сегодня» (№ 24, 2005) с расовыми темами отметились два члена Совета Федерации. Бывший президент Саха-Якутии, привел слова Вернадского, отнесенные к кризисному состоянию русского народа после гражданской войны: «Я боялся больше, чем теперь, биологического вырождения. Раса достаточно здорова и очень талантлива. Может быть, выдержит». Представитель Хабаровского края, судя по опубликованному интервью, признался к симпатиях к Хаустону Стюарту Чемберлену, о взглядах которого, как поведано читателю, он пишет статью, относя этого автора к кругу серьезных мыслителей, оказавших существенное на мысль и культуру ХХ века. Тот факт, что Чемберлен является одним из основоположников «арийской теории» философа из Совета Федерации не смутил, а, напротив, заинтересовал.

Пример мышления, который можно было бы назвать «расологическим», продемонстрировал либеральный эксперт-аналитик, в прошлом соратник организаторов приватизации национального достояния России, прошедший госслужбу на многих высших должностях и утвердившийся как председатель «круглого стола «Бизнес России». Он заявил: «Воинское сословие, как и вообще правящее, господствующее сословие — это реликт иной этнической группы, завоевавшей и присвоившей себе некую территорию со всем ее население. Принадлежность к аристократии потоми и наследственный статус, что она вообще-то «народ», только другой» (Главная тема, ноябрь 2005, с. 10). И в этом случае интеллектуал не смутился, что его взгляд на историю объявят расистским. Возможно, в данном случае проявилась скрытая доктрина, с помощью которой русское большинство современной России было превращено в бесправную бедноту. Потому «правозащитники» обнаружили здесь «своего» и не бросились обвинять автора в «расизме».

Заметной публикацией расологического направления, показавшей, что русская наука продолжает любопытствовать по поводу человеческой природы — как бы кому-то ни хотелось объявить антропологию лженаукой, а генетику — «продажной девкой» гитлеризма, — оказался обзор в популярном журнале «Коммерсантъ-власть» с шоковым заголовком «Лицо русской национальности» (26 сентября 2005). В этом обзоре журналисты пытались излагать результаты антропологических исследований, переврав все, что только можно. Увы, попытка антропологов и генетиков указать на грубые ошибки и подтасовки при использовании их материалов не дала результатов. Напротив, публикация широко распространилась в сети Интернет и даже была воспроизведена рядом патриотических изданий. Содержание публикации и некоторые данные из нее все же стоит обсудить как образец искаженного восприятия научных фактов, за которым следуют всплески новых этнических фобий.

В силу неосведомленности корреспондентов, большая часть материала изуродована различными глупостями. Например, утверждением, что американский белый англосакс «стал генетически негром на 30 %». Или, что наложением фотографий можно создать «облик типичного русского человека» или даже «эталонного человека». Корреспондентам невдомек, что изменчивость может быть столь же характерной, как и неизменные черты. Остается только шокировать читателя домыслами о том, что классический европеоид может в тайне быть своеобразным генетическим диверсантом — полунегроидом.

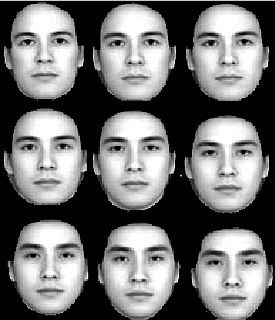

Разумеется, журналу очень хотелось первенствовать в публикации фотороботов «абсолютно русских людей». И это было сделано. Правда, под областными типажами, как это совершенно очевидно (а также известно из данных соответствующих исследований), на страницах журнала оказались обобщенные фотопортреты чуть ли не одной и той же деревни — в каждом фотопортрете в действительности были обобщены не более 50 лиц с явно родственными чертами. При этом собственная гордость публикаторов разогрелась от утверждения, что французам не удалось составить обобщенный портрет француза — в них получилось только размытое пятно. В то же время, любому ученому и не очень ученому человеку должно быть ясно и без всяких фототехнологий, что усредненного портрета представителя какого-то народа получить невозможно в принципе. Мы по своим близким знакомым, достоверно принадлежащим к одному с нами народу, можем видеть такое разнообразие, которое никак не усреднить. И в то же время мы хорошо отличаем представителей своего собственного народа от других, расово отличных от нашего народов.

|

|

Еще одно утверждение публикаторов — предложение размещать высокотехнологичные сборочные производства на юге России, где пальцы у людей более тонки и чувствительны. Как будто сложные изделия и высокую культуру производства создают пальцами, а не рассудком, волей и духом.

Замечательно, что популярное издание приходит не только к антропологии, но и к генетике. Геногеографические карты, как выяснили журналисты у ученых, очень неплохо совмещаются с картами распространенности русских фамилий. Правда, авторы исследования позднее написали, что и карты не те, и Кемерово публикаторы превратили в Кубань, и допустили много других ошибок. Например, карта, воспроизведенная невежественными журналистами, была просто обозначением зоны надежности результатов, то есть просто изученной территорией. Публикаций настоящих карт «русской генетики» и обсуждение корреляции с антропологическими данными и картами фамилий — еще впереди.

Занятным оказался результат изучения русских фамилий — особенно для власть имущих. Из 15 тысяч русских фамилий президент Путин занял по частоте упоминаний почетное место в середине пятнадцатой тысячи, а Ельцин в список русских фамилий вообще не попал. Ближе к русскому ядру были Андропов (в конце 9-й тысячи как носитель южнорусской фамилии), Черненко (в конце 5-й тысячи как южнорусский), Хрущев (в 5-й тысяче, северорусский регион), Брежнев (в 4-й тысяче, южный регион). И только Горбачев попал в список 257 общерусский фамилий на 158 место.

Журналисты попытались освоить научные представления о «генетических расстояниях» между различными народами. Так, центр тяжести русской генетической общности, как было сообщено, отстоит от финно-угорской на 2–3 условные единицы, от финнов русские находятся на расстоянии 30 условных единиц. Русские от татар отстоят на 30 единиц, а львовские украинцы от татар — всего на 10 единиц. Левобережные малороссы практически идентичны великороссам. Эти данные, очевидно, касались только результатов, полученных исследованием мтДНК, но публикаторы и здесь все перепутали. Разумеется, в такомизложении видны нелепицы — отсутствие упоминаний методики определения «русского генотипа», с которым сравниваются остальные, сравнение несравнимого — генетических «расстояний», исчисленных в разных пространствах переменных и т. д. Но в целом можно понять, что учеными ведется серьезная работа.

Отрадно, что журналисты передают слова ученых о том, что нынешние мегаполисы — уничтожители русского генофонда и нужны значительные государственные инвестиции в спасение русского генофонда от деградации. Симптоматично, что о том же говорится в одной из публикаций интернет-издания «Росбалт»: «Ученые пришли к выводу, что в недалеком будущем такое понятие, как "белый человек", будет равносильно современному восприятию снежного человека: кто-то его видел, но всерьез никто не верит в его существование. На земле останутся лишь чернокожие, китайцы и арабы» (ИА Росбалт, 02.10.2005, http://www.rosbalt.ru/2005/10/02/228745.html).

Конечно, журналистам еще многое нужно понять. Как, например, одному сверхпопулярному телеведущему, который (в частном разговоре, но при свидетелях) без тени несерьезности пытался уверить меня, что все русские происходят от некоей еврейской Сары (вероятно, имелась в виду жена Авраама). Или что наука установила нашу всеобщую связь с Адамом и Евой — нашими общечеловеческими прародителями. Разумеется, еврею хочется все человечество произвести от евреев. Ему неудобно вспоминать, что даже по христианским хроникам славяне (как и все европейцы) — иафетиты, потомки Иафета, сына Ноя. И привязаны вовсе не к Палестине, не к семито-хамитской истории, не к «сарацинам».

|

Журналисту трудно вместить в голову, что генетические исследования дают родство женщин с некоей «Евой»-прародительницей, а родство мужчин — вовсе не с ее мужем, а с очень отдаленным потомком — наш генетический «Адам» жил много позже «Евы». И результат этот не случаен: он связан с методикой исследования и природой человеческих различий. Женщины в некотором смысле происходят только от женщин (у мужчин через мтДНК наследственные признаки не передаются), а мужчины — от мужчин (у женщин нет Y-хромосомы).

Простой мысленный эксперимент позволяет установить еще одну особенность: генетический «Адам» и генетическая «Ева» не могли быть мужем и женой. Представим себе племя размером в 50 нуклеарных семей (в составе: муж, жена, дети) со стабилизированным режимом воспроизводства: в каждой семье по двое детей достигают половой зрелости и передают наследственные признаки следующему поколению. Тогда по статистическому закону в следующем поколении половина семей будет иметь однополых детей, что означает утрату либо мужской, либо женской генетической особенности в данной родовой ветке. Таким образом, через 6–7 поколений станет понятно, кто в исходном составе племени является генетическим прародителем. Причем «Адамом» станет отец в одной семье, а «Евой» — мать из другой семьи. При более сложной ситуации с периодами роста и спада численности, со сложной системой браков, с распадом племени на обособленные группы и т. д. не будет удивительным, что генетические «Адам» и «Ева» оказываются в разных поколениях человеческого рода и даже в разных племенах. При нарушении закона равновероятного рождения мальчиков и девочек очевидно разведение «Адама» и «Евы» по разным поколениям. Если распределение вероятности рождения мальчиков и девочек известно, то можно даже посчитать, сколько поколений необходимо, чтобы в рамках мысленного эксперимента развести «Адама» и «Еву», скажем, на 10.000 лет — примерно на столько их разводит во времени современная наука.

Простые соображения иногда вводят в заблуждение самих генетиков. Как-то в радиобеседе мне довелось услышать про то, что у каждого из нас — миллиарды предков, а генетические «Адам» и «Ева» — всего лишь одна пара из невероятно огромного перечня предков. Это конечно же не так. Если считать механически, каждый раз удваивая число своих предков в каждом поколении, то предковая популяция численностью в миллиард возникает где-то на 30 поколении. А это всего-то 600–700 лет. Еще немного вглубь предыстории человечества, и мы уже сможем говорить о триллионах предков! Такой численности человечество не имело. Абсурдность указанного подхода как раз очевидно доказывает, что люди жили эндогамными общинами в течение огромных промежутков времени при крайне незначительном их численном росте. Предков у каждого из нас совсем не так много. Может быть тысячи или десятки тысяч, но никак не миллиарды.

Другое утверждение профессионального генетика — о том, что «коренных народов не существует» по той причине, что прошли масштабные миграции. Это конечно же не так. Популяция, как только она начинает вести оседлый образ жизни, очень быстро приобретает собственное лицо — в ней все становятся родственниками. Скажем, деревня в 200 дворов за 200 лет будет настолько коренной, что в ней будут жить люди, очевидно схожие чертами лица. Любой пришелец будет явно заметен по внешним признакам, не говоря уже о генетических. Выше уже говорилось, что за 6–7 поколений 50 семей при простом воспроизводстве станут обладателями одних и тех же признаков по XY-хромосомам, которые останутся только от одной пары исходной популяции. Не говоря уже о том, что геногеографические карты ясно показывают наличие определенных ареалов, где антропологические черты и генотипы происходят от определенного народа, который и следует считать коренным. Этногенез после известных нам масштабных миграций завершился. Даже переселение миллионов людей во время мировых войн ХХ века изменило границы расселения народов, но ядра этих расселений оставили прежними.

Можно ли совместить веру в ветхозаветную историю Адама и Евы с данными науки? Сверхпопулярный шоумен надеется поставить христиан в тупик, противопоставляя науку и предание. Христианину же, да и любому приверженцу традиционной этики, положено именно совмещать, а не разделять. Данные науки позволяют нам домысливать то, что опущено в Писании как нечто второстепенное, напрямую религии не касающееся (там нет, к примеру, основ математики или физики и т. п. — как, скажем, в древнеиндийском эпосе). Например, человекоподобие для христиан не может означать заведомой принадлежности к людям. Так, собственно, дело обстояло во все века человеческой истории — чужак не сразу признавался в качестве человека или вообще не признавался. Душа богодухновенна, телесная оболочка может быть ее лишена и человекоподобие скрывает зверство. При этом плодотворный брак человека с человекоподобным существом возможен — от него может родиться человек. Но может и нечеловек. Для совмещения научного и религиозного взгляда требуется расологический подход: среди «первочеловеков» было, как минимум, два племени — людей и человекоподобных. Об этом писал известный советский историк и антрополог Б.Поршнев. Что «нечеловеческое» сидит в нас, вряд ли стоит сомневаться. Вопрос, даем ли мы ему ход или стремимся быть людьми? Стремимся ли мы к тому, чтобы и наше потомство оставалось человеческим, а не человекоподобным?

Еще один заметный (с некоторых пор) телеведущий также вступил со мной в спор по близкому поводу, объявив, что русские государи все генетически были немцами. Это уже был прямой эфир, а не частная беседа. В условиях шабаша русофобов, царящего в шоу-передаче, что-то втолковать ведущему, который вовсе не хотел ничего понимать, было невозможно. Попробую осветить эту тему для тех, кто видел эту передачу и хотел бы разобраться в проблеме.

Популярной идеей всех ненавистников русской государственности была идея «нерусскости» правящей династии Романовых. С большим удовольствием в либеральных кругах начала XX века передавали демонстративный «опыт» историка С.М. Соловьева, который предлагал смешивать воду с вином так же как, по его представлению, смешиваются крови. Исходно Петр I — русский, его жена — немка. Значит, рассуждал Соловьев, в их дочери Анне — пополам той и другой крови. И смешивал вино с водой в равной пропорции. Муж Анны принц Голштинский — немец. Значит, в стакане остается только на четверть вина, остальное — немецкая «вода». Продолжая рассуждения в том же духе и смешивая вино с водой, либеральный историк заключает, что в крови Государя Николая II содержится лишь 1/128 часть русской крови, остальное — немецкая. Русского «вина» в стакане к концу «эксперимента» почти не заметно.

Понятна игра ума историка, ищущего популярности. Но даже уровень знаний XIX века не позволяет принимать эту игру всерьез. Ведь генеалогические исследования очевидным образом показывали глубокое родство русских и немецких аристократических фамилий. Если бы историк Соловьев вел добросовестный эксперимент, то ему пришлось бы смешивать красное вино с другим красным вином, отличным от первого лишь некоторым неуловимым оттенком. И в результате смешения он получил бы простой результат: оттенок вовсе не стал бы яснее. Кроме того, честная «игра» потребовала бы проследить, действительно ли немецкие принцессы были стопроцентными немками (или датчанками) по крови.

Начнем с того, что Рюриковичи — династия, происходящая от рода прибалтийских вендов — промежуточного племени между славянами и германцами, которое не было в те времена антропологически и культурно обособлено и принадлежало к одной из волн арийских миграций, «материалом» которых были также германцы и славяне. Германская экспансия оттеснила вендов на восток, в том числе и на русский север (точно как и англов — на Британские острова, а галлов — к югу). Из вендского рода (варяго-русского, «от рода варяжска») происходит основатель русской великокняжеской династии Рюрик, который «взял роды свои» и переселился к своим ближайшим по культуре и антропологии соседям — в район Старой Ладоги (где уже проживало немало русских переселенцев, оттеснивших или поглотивших финно-угров), а затем основал Новгород — в противовес Старграду-Рерику, откуда сам был родом. Русскими (при малом смешении с инородцами) были все великие князья Руси. Романовы — «природные цари», ближайшие родственники угасшей ветви Рюриков, также — русы, русские. По мужской линии большинство русской знати восходит к вендским династиям, которые себя ни к немцам, ни к скандинавам не относили и «звались Русью».

Разрыв наследования по мужской линии в династии Романовых произошел после Петра I, когда, как указывалось, его дочь вышла замуж за герцога Карла-Фридриха Гольштейн-Готторпского. Родословная последнего по прямой мужской линии восходит к датско-норвежскому (а одно время и шведскому) королю Христиану I. Его же родовое древо — вовсе не скандинавское. Оно связано с ольденбургской фамилией. Династия герцогов Ольденбургских прослеживается от начала XII века — от того момента, когда разделение славян и германцев было условным, и они скорее представляли языковые общности с близкими антропологическими чертами. Равно близкие вендские корни немцев и русов присутствуют в герцогстве Мекленбург, откуда ведут свой род множество аристократических фамилий русской и немецкой знати. В род Романовых Мекленбург регулярно «поставлял» своих принцесс. В «скандинавскую» кровь (если таковая вообще была у Ольденбургов) вливались крови континентальных династий южной Балтики — прежде всего, мекленбургских фамилий, тесно связанных с варягами и вендами и, очевидно, родственных Рюриковичам. Карл-Фридрих, таким образом, был наследником, с одной стороны, германо-скандинавских, а с другой — русских кровей. В значительной мере он возвращал династии русских царей их исходный генотип.

Таким образом, династия Романовых вовсе не была немецкой, как невежественно утверждают по сей день многие публичные лица, мнящие себя просвещенными. Аристократия не знала жесткого кровного деления на русских, вендов и немцев. В противном случае никакие династические браки не были бы возможными. Напротив, русско-немецкие династические переплетения отделены от многих прочих, которые не считались родственными и равнородными. Русские аристократы в массе своей, например, не роднились с южно-европейскими и западноевропейскими фамилиями. Романовы и вовсе предпочитали родниться с наименее смешанными северогерманцами.

Формальная сторона династической преемственности Романовых по крови, бесспорно, дает однородную картину кровного родства. В то же время неформальная история не позволяет определить точную этническую принадлежность жены Петра I Екатерины, действительное отцовство Карла-Фридриха по отношению к Петру III, действительное отцовство Петра III по отношению к Павлу I. Но даже если наследовали престол внебрачные дети, рождались они, безусловно, от славяно-германских браков. Смешивались крови очень близких «оттенков». Родовое древо Романовых в целом восходит к прусской знати. Увы, мало кто знает, что прусы — вовсе не германцы, а древние арийцы (возможно, попадающие в сообщество кельтских племен), мало смешанные с доарийским населением Европы.

Если допустить, что генеалогия соответствует кровному родству, то мужской генотип Романовых восходит к Ольденбургской северо-германской (то есть, исконно арийской) аристократии. По женской линии в династию поступали гены от восточно-германских фамилий, включая те, что сложились на вендских и прусских землях.

Разумеется, «сомнения» телеведущих вовсе не значат, что их интересует истина. Но эти сомнения тиражируются и смущают умы. Поэтому требуют ответов — именно потому, что затрагивают судьбу русского народа.

Еще один пример либеральных недоумений. Один из уважаемых членов Общественной палаты при Президенте РФ написал (Русский Журнал, 17 января 2005 г.): «Никакой иной России, кроме агломерата славянских, угрофинских, тюркских племен с инкрустацией из немецких, еврейских (далее по списку в полторы сотни) генеалогических рощ, никогда не было, нет и быть не может». Несколько ранее в том же издании тот же автор, мягко переходя на личность оппонента (спасибо, что удержался от прямого хамства, которое стало правилом практически у всех либералов), писал: «Но когда я слышу некий лепет о мужских и женских хромосомах от доктора политических наук депутата Савельева — человека интеллигентной внешности и с прочным навыком интеллигентной речи, — должен признаться: уши слышат, но промыслить это не удается». Беда, что не удается. Не желающего «промыслить» к приобретению непривычных для него знаний не обратить. Для желающих мы предложили некий материал, изложенный выше.

Теперь об «агломерате». Вероятно, член Общественной палаты имел в виду некое «спеченное» единство большого количества малых частиц, составивших нечто целое, но так и оставшихся обособленными. Или, если пользоваться поэтическим определением «роща» по отношению к народу, то имеется в виду, что наш «лес» составлен из отдельных пучков растительности, каждый из которых, не выходя из состава леса («агломерата»), остается сам по себе. Или же, наконец, имеется в виду, что народы спеклись в агломерат, но в нем же есть украшающие «древесные фрагменты» полутора сотен народов. Иными словами, как ни крути вычурную фразу, она говорит об одном: племена были и есть, а народ как целостность — дело десятое; главное — часть, а не целое.

Начиная с древних греков, мы знаем, что целое всегда значительнее включенной в него части. Теперь нашлось много охотников, намеренных нас в этом переубедить. Что же до сути утверждения об «агломерате», то лежащее в его основе недоумение прямо противоречит истории — как новейшей, так и стародавней. Из стародавней истории доподлинно известно, что Восточная Европа представлена антропологически едиными населением с весьма незначительными по европейским меркам различиями. Средневековые славянские племена — типичные среднеевропейцы. Славяне от момента их появления в истории и до сих пор — однородны и одновременно разнообразны своим отличительным разнообразием (напомним, что разнообразность может быть не менее специфичной, чем сходство). Никакого влияния на славянскую (русскую) антропологию не оказали ни пресловутые финно-угры (от которых антропологически в России не осталось и следа), ни тюрки, нашествие которых коснулось лишь южнорусских пространств, но не оставило в русской антропологии совершенно ничего. И самих древних тюрок как антропологического типа не осталось. Они растворились в евразийских степях и нагорьях. Автор из Общественной палаты, вероятно, забыл про «монгольскую примесь» (эту тему любят мусолить интеллектуалы). Так вот, и монголоидной примеси у русских нет. За «примесь» часто принимают ассимилированных и обрусевших потомков татаро-монгол (которые также были чрезвычайно разнообразны). Что касается «инкрустаций», то еврейской в славянах нет вообще, а немецкая примесь антропологически и генетически не может быть выявлена из славянам, поскольку чрезвычайно им близка (о чем говорилось выше в связи с родом Романовых).

В целом славяне представляют достаточно однородный русский антропологический массив, разнообразный на периферии не столько от смешения, сколько от действия законов диффузии генов. Знать все это «не промыслившим» научную информацию о прошлом наших предков очень неудобно. Поскольку либеральная догматика никак не может согласиться с единством русской нации — не только культурным, но и биологическим. Им важно выискивать мнимые признаки агломерации в русском народном организме. И ничего иного для них «быть не может». То есть, «не может быть, потому что не может быть никогда». Это позиция невежественная. Если гуманитарий не желает разобраться с «лепетом про хромосомы» и антропологией собственного народа, значит, с его интеллектом что-то произошло. Недоумения по этой части лишь подтверждают правило: неуважение к научным данным или попытка упрятать социальные аспекты научного знания под покров «академичности» демонстрируют болезненное состояние людей, умеющих писать ученые или литературные тексты, но не утруждающих себя помнить при этом об истине и пользе Отечества.

От недоумения до мракобесия — один шаг. И такой шаг делают сегодня средства массовой информации, призванные доказать, что смешение народов и рас — процесс позитивный. Так, в одной из передач «Постскриптум», выходящих в эфир усилиями талантливого журналиста-международника, были проиллюстрированы данные неких безымянных британских ученых, утверждавших, что смешение рас выправляет асимметрию лиц, а женским образам придают ту яркость, которая всегда привлекает мужчин. Чередой были выставлены звезды американского шоу-бизнеса, рожденные от смешанных (в основном европеоидов с негроидами) браков. Утверждалось: вытеснение блондинок из хит-парадов показывает, что расы в ближайшее время будут интенсивно смешиваться, и межрасовые границы будут стерты.

Жанр телепередачи, разумеется, калечит любые попытки здравой политической аналитики. Но подпущенная «клубничка» — явное свидетельство пропагандистской установки, которая встречается постоянно. Она призвана сломать простую способность к суждению. Например, к заключению, что повышенный интерес к мулаткам в американском обществе (точнее, в среде шоу-бизнеса) вовсе не означает никаких симптомов смешения рас. Он не означает стремления вступать в брак именно с такого рода типажами, назначенными шоу-бизнесом растравливать страсть, но вовсе не заводить семью и воспитывать детей. Если быть логичным, то свидетельством расширения психологической установки на смешение рас была бы заинтересованность как раз в расово чистых типажах — одна раса очарована другой и наоборот. А в данном примере есть прямо противоположное: представители чистых рас, увлекаясь метисами, стремятся «перетащить» их потомство в собственное расовое сообщество. Это в самом «оптимистичном» варианте. В реальности сверх наблюдения за ужимками этих «экспериментальных моделей» мало чего происходит.

Погружение в мракобесие проистекает от неуемного увлечения политикой — особенно в гуманитарном сегменте интеллигенции. Политизированная интеллигенция чаще всего берет на вооружение самый отчаянный антинаучный бред. Вот что написали в открытом обращении к Президенту России ленинградские гуманитарии, требующие изъять из книжной торговли целый ряд изданий: «Излишне напоминать, сколь взрывоопасны подобные рассуждения в стране, где значительная часть населения относится к монголоидной расе (тувинцы, буряты, калмыки, якуты, хакасы и др.) или к этническим группам Восточной Европы с более или менее выраженной степенью монголоидности, говорящим на славянских, финских, тюркских и других языках (татары, удмурты, подавляющее большинство русских и др.)». Это утверждение родилось в ответ на строчку из книги В.Б.Авдеева, где указывалось, что нельзя вести речь о самобытном значении культуры монголоидной расы.

Интеллигенты, не давшие себе труда прочесть то, что они критикуют, разумеется, никак не в состоянии сопоставить расу в целом, отдельные народы, составляющие эту расу, и, наконец, народы-носители расовой примеси. В данном случае ленинградские либералы, высказав свою расовую концепцию, вряд ли возьмут в толк, что противоположная концепция исходно (даже в самых общих подступах к размышлениям на данную тему) имеет не меньше прав на существование, чем и их собственная. В противовес научной публикации, новоявленные либеральные «расологи» выдвигают политический манифест, лишенный каких-либо оснований и призывающий власть предпринять полицейские меры против расологических исследований. Либеральный расизм проявляется в новой интерпретации пресловутого предложения «потереть русского и найти татарина» — подавляющему большинству русских приписывается монгольская примесь. Делается это с той же «основательностью», с которой Гитлер и его приспешники считали русских — азиатской ордой.

Вся суть расхождений в позициях сводится к оценке расового смешения. Либералы считают смешение заведомо благотворным. Возникает вопрос, откуда такая уверенность, если подписавшие петицию персоны в большинстве своем в поднятых вопросах совершенные профаны? Ясно, что она происходит из рассуждений эгоиста: если я рожден от смешанного брака, значит смешанный брак — всегда благотворен. Ненависть к русскому народу, воспитанная в интеллигентских семьях советского периода, где собственный творческий потенциал всегда считали недооцененным, с материальной точки зрения, переместился в новую эпоху и стал политической установкой русофобов. Чувство ущемленности было отнесено именно к вопросу «крови» — несть числа примерам жалоб постсоветской интеллигенции именно на этот аспект своих жизненных неудач при советском строе.

Кратко обсудив некоторые примеры, демонстрирующие как осторожное недоумение, так и заносчивое невежество противников расологии, мы до времени оставим тему анализа уже не расологических, а прямо расистских этюдов в русофобской публицистике, где первую скрипку играют евроэкстремисты. Это отдельная тема, способная фигурно высветить образ врага, который в современной политике все больше связывается с расовыми понятиями.

Расология дает нам ответы, противоположные тем, которые бросают в публику досужие журналисты и недобросовестные ученые. Именно поэтому столь важна деятельность творческой группы, сложившейся вокруг В.Б.Авдеева, чьими подвижническими усилиями продолжают выходить серии книг «Библиотека расовой мысли» и «Русская расовая теория до 1917 года».

Нет сомнений в том, что расизм может быть изжит только с помощью знания — расологических исследований, дающих верное представление о природе человеческих различий, степени родства народов, степени комплиментарности народов в рамках одного государства или в межгосударственных отношениях.

Для России расология особенно важна, поскольку русский народ и многие народы, способные выжить только под русским покровительством, находятся на грани вымирания. Бесспорность этой истины должна утвердиться, прежде всего, в русской интеллектуальной среде, где должна вызреть идея спасения русского народа не бесплотной духовной иллюзией, а земной «телесной» стратегией сбережения и умножения русского племени. Тело, как известно, — дом души, а бессмертие Небесное обретается в земной жизни.

Расовая проблематика имеет глубинные религиозные и социальные корни. Достаточно ярко они представлены, например, в современной Индии, где кастовая система сохранила древний порядок раздельного проживания рас. Расовый конфликт древности в Индии был замещен своеобразной социальной и даже религиозной расологией.

Древнеиндийский трактат «Натьяшастра», созданный в период II–IV вв. содержит учение о «расе», получившее позднее широкое распространение. Расой называлось создание некоего внутреннего «сока» — иначе говоря, настроя, который возникал при наблюдении за искусством актеров. Актер должен был уметь вызывать в группе зрителей или слушателей определенную расу. При этом расы проявлялись как через телесную субстанцию, так и через дух. Расы возникают также в качестве религиозного чувства или экстатического состояния. У кришнаитов «раса» означает ощущение сближения с Кришной и страсть, желание — вплоть до религиозного эротизма.

Некоторый аналог учению о «расе» можно усмотреть в протестантских сектах, рассматривающих кровь как материальный носитель души. В связи с этим представлением до сих пор приверженцы сект запрещают своим адептам переливание крови. Религиозный эротизм также встречается в западноевропейском христианстве, где чувственные мотивы очевидны и в религиозных сюжетах живописи, и в религиозной практике.

На расовую чуткость указывает тот факт, что древнеиндийский канон изображения богов был очень строг. Под страхом навлечь на себя разного рода беды мастера тщательно повторяли некогда возникшие каноны внешности того или иного бога — вплоть до формы и размера черт лица и пропорций тела. Отступление от этих канонов, как считалось, грозило болезнями и разного рода несчастьями.

Расовая чуткость в традиционном поведении индусов особенно очевидна при заключении брака. Родители жениха и невесты собирают сведения о семье будущих родственников — о физических и духовных качествах: болезни, моральное поведение, присущее своей касте (дхарма), отношение к алкоголю и азартным играм.

Неудивительно, что социальный порядок оказывался принципиально различным, разъединял различные касты. Так, в высших кастах распространено приданое, а в низших — выкуп за невесту. В «Законах Ману» по этому поводу говорится, что «человек, берущий по жадности вознаграждение, является продавцом потомства». В тех же законах относительно неприкасаемых сказано, что их местожительства — вне селения, их утварью не могут пользоваться другие люди, их имуществом могут быть только собаки и ослы, а одеждой — одеяния мертвых. Поселения индусов до сих пор строго регламентированы — так, чтобы касты не перемешивались и имели между собой четкие границы в рамках поселения.

Таким образом, мы имеем пример религиозного зарождения представлений о том, что народ связан с некоей не всегда уловимой внешне «расой», имеющей в то же время телесный «носитель». В богах он выражен в чертах лица и атрибутах, в людях — в определенном «настрое», духовном состоянии, особом социальном порядке.

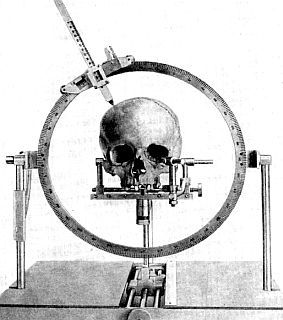

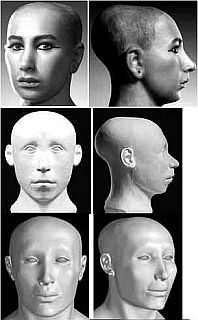

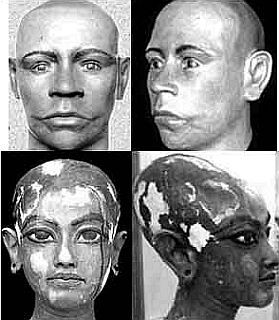

Современные европейцы также неравнодушны к расовым исследованиям. Такие исследования широко использовались антропологами, вовсе не собиравшимися в порядке денацификации отрицать методики, тщательно разработанные германскими расологами. Антропология привлекала эти методики как для исследования археологического материала, так и для криминологии.

|

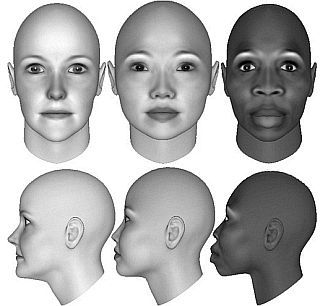

Современные западные исследования, использующие и создающие расологические знания, маскируются под изучение этнической специфики лечения болезней, а также под волнующую тему красоты — прежде всего, красоты человеческого лица.

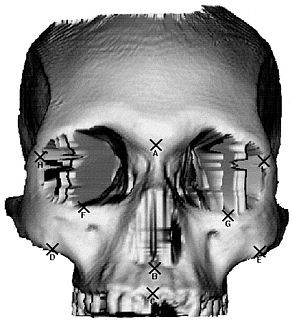

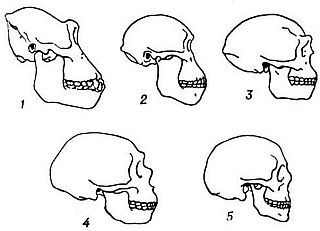

Разумеется, исследователи не могут пройти мимо такого заметного явления, как человеческий череп — в его строении содержится разгадка многих вопросов, удовлетворяющих как научный, так и обывательский интерес.

Череп, как оказывается, у разных народов устроен весьма различно. И это отмечается даже в поверхностных постановках исследовательской задачи — когда традиционные, тщательно отработанные методики антропологов заменяются очень примитивными. Скажем, американская антропология как будто начинает все исследования с нуля, не обращая внимания на уже достигнутые результаты.

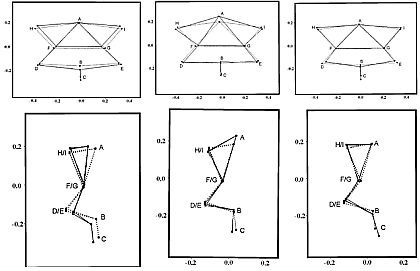

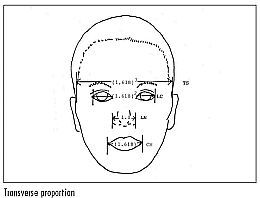

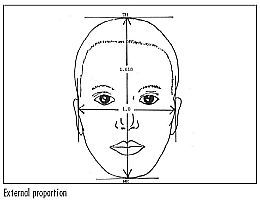

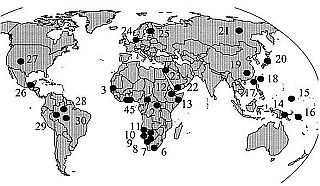

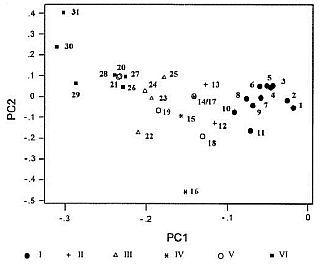

На рисунках мы приводим некоторые данные, полученные в таких исследованиях.

|

|

|

|

Современные американские исследователи указывают на достаточно очевидные вещи, давно известные антропологам: белые европеоиды имеют меньшую по размеру челюсть в сравнении с негроидами и монголоидами. Выступание челюсти наименьшее у европеоидов, наибольшее — у негроидов. Хотя нижняя челюсть у европеоидов наименьшая среди мегарас, способность к членораздельной речи у них более развита, чем у других мегарас. Это также очевидное следствие, поскольку более легкой челюстью труднее жевать, но легче манипулировать для издавания звуков.

Краниология не исчерпывает расовое разнообразие, поскольку при сходных соотношениях краниологических указателей, мы без труда отличим представителей различных рас по цвету кожи, глаз и волос. Даже в смешанных расовых типах мы всегда заметим нечто «иное» — отличное от расового типа, присущего собственному народу.

Мир разнолик, и это надо признать. В случае конфликтов эта разноликость всегда будет представлять собой значимое дополнение к форме мундира противостоящих армий. Разумеется, незначительные различия как в мундире, так и в расовых чертах, могут приводить и приводят к ошибкам. Однако в общем и среднем ошибки незначительны — история не знает примеров полного забвения народами своих родовых связей и тотального смешения с другими столь же забывчивыми народами.

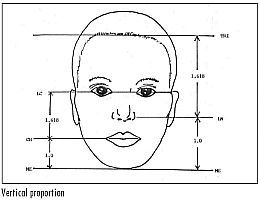

|

Задачи глобальной олигархии, стремящейся к унификации культурных стандартов во всем мире и универсальным средствам «промывания мозгов» стандартной рекламой и пропагандой, вызывают к жизни исследования, связанные со стандартами красоты. Исследователям, действительно, иногда кажется, что в мире есть универсальные представления о красоте. Такие представления порождают произвольные трактовки красоты, будто бы приемлемые для всех народов, рас и культур. Лицо человека в таких представлениях должно быть мертвой маской — без соответствующих данной культуре и уместных в определенных ситуациях мимических реакций.

Недавние исследователи ученых университета Хайфы подтвердили то, что в культуре зафиксировано в течение всей человеческой истории — родовой характер передачи эмоциональных состояний через мимику. При изучении выражения лиц людей, слепых от рождения, установлено, что мимические выражения лица передаются по наследству, а не копируются от родителей и знакомых. Выражение лиц слепых людей при реакции на одинаковую ситуацию совпадало с мимикой их родственников в 80 % случаев. Очевидно, гены определяют мышечное и нервное строение лица, а с ними — и мимические реакции. А поскольку гены находятся во взаимодействии друг с другом, мимические реакции могут многое сказать и о прочих наследственных реакциях человека на жизненные ситуации.

Ясно, что универсализм в походе к вопросу о различении в лице человека «иного», «другого», «чужого» и «врага» не уместен. Внедрить представления о красоте одной культуры в другую не представляется возможным без ущерба для последней. И даже если удастся доказать, что параметры «золотого сечения» в лицах людей привлекательны во всех мировых культурах (а это можно сделать только масштабными социологическими исследованиями), то наверняка множество мелких черточек, которые различает человеческий глаз, не будут замечены в обобщенных показателях, рисующих лицевые параметры.

|

|

|

В декабре 2003 года известный американский журнал «Scientific American» опубликовал статью «Действительно ли существуют расы?», в которой давно решенный наукой вопрос был засыпан разнообразной технологической шелухой. Доказательством того, что расы не определяются генетическими отличиями, объявлена возможность создания «расовой машины» — компьютерной программы, гримирующей исходный образ человека под любую расу. Игра ума компьютерной художницы, увлекшей обывателей экспериментированием с чертами собственного лица, вдруг обратилась в научное доказательство. Компьютерный макияж превратился в своего рода догмат — элемент либеральной расовой теории.

|

Попытка подкрепить расово равнодушный подход американских компьютерных технологов генетическими исследованиями оказывается явно неудачным. Генетики с уверенностью могут сказать только о том, что гена расы не существует. Что раса может определяться набором генов, даже американцы не рискнули отвергнуть.

Для оценки степени родства между группами людей генетики используют различия (полиморфизмы) в структуре ДНК (например, различия в последовательности пар нуклеотидов). Некоторые полиморфизмы затрагивают гены и могут усилить индивидуальные различия, способствующие расовой диагностике.

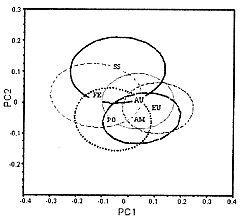

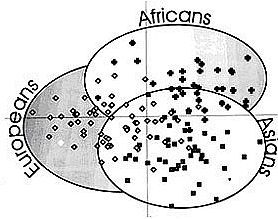

Так, в указанной публикации американских ученых, описывается изучение 100 различных полиморфизмов Alu у 565 человек, родившихся в Азии, Европе и тропической Африке. По объективным данным массив исследованных генотипов разделился на четыре группы, две из которых целиком состояли из африканцев (одна — только из пигмеев мбути), третья включала европейцев, четвертая — уроженцев Восточной Азии. При этом достаточно данных о 60 полиморфизмах Alu, чтобы установить с точностью до 90 %, на каком континенте родился человек, а 100 полиморфизмов дают точность до 100 %. При достаточно низком уровне расового смешения эта методика действует и для более точной дифференциации популяций. Так, она достаточно хорошо выявила особенность жителей Южной Индии, показавших генетическое сходство либо с европейцами, либо с азиатами. Столь же эффективна расовая диагностика по данной методике и при определении расовой принадлежности афро-американцев, у которых западноафриканские полиморфизмы сильно варьируют — при средней доле западноафриканских геномов 80 %, отдельные афро-американцы незаметно для себя оказываются генетически весьма далеки от своих предков и имеют всего лишь 20 % соответствующих полиморфизмов. В генах белых американцев также накапливаются расово инородные элементы. Считается, что около трети американцев имеют менее 90 % генов европейского происхождения.

|

|

Все эти данные американские ученые трактуют весьма превратно, поскольку предпочитают «политкорректные» выводы. Чтобы исследования не были квалифицированы как «расизм», приходится постоянно возвращаться к доводу о том, что внутрипопуляционное разнообразие значительнее, чем межпопуляционное. Это означает только одно: далеко не все генетические данные могут быть использованы в качестве расово дифференцирующих. Ученым же приходится приводить оговорки, фактически скрывая истинное положение дел за уклончивыми формулировками. В частности, сводить генетические различия лишь к медицинским проблемам — группированию людей по признаку общности особенностей организма, которые, якобы, с расой вовсе не связаны.

|

|

Уклонение от изучения расовых различий и игнорирование очевидного расового конфликта (к примеру, в той же Америке) превращает науку в фикцию — в бесплодное умствование. Напротив, научная честность обещает не только понимание природы расового конфликта, но и определение возможного способа его разрешения. Причем такого, который не склонял бы людей к смешению всех культур и народов, чреватому утратой биологического и культурного разнообразия человечества.

|

Ушедшие исторические эпохи имели свои представления об образе врага. Поэтому восстановление облика человека различных исторических эпох и различных народов может многое приоткрыть в причинах истрических катаклизмов, которые до сих пор толком не установлены или определены ошибочно.

|

Агрессивность, проявляемая либеральными интеллигентами в расовых вопросах, как и политическая агрессивность, имеют свою биологическую природу. Агрессивность естественна. Противоестественно лишь требовать отсутствия ответной агрессивности — оборонительных реакций. Тем более, что они продиктованы самой природой живого существа, которому предписано биологическим законом вступать в борьбу за существование. Как и в вопросе физического выживания, в обществе ответ на политическую агрессию обязательно связан с оборонительной реакцией.

Мы лишь кратко затронем вопрос о природе биологической агрессии, черты которой, вне всякого сомнения, мы можем усмотреть как в деятельности современных русофобов, так и в русском общественном движении.

Как показывает в своих работах Конрад Лоренц, инстинктивное поведение животных контролируется целой системой торможения агрессивности. В то же время, изменение условий существования вида может привести к срыву этой системы регулирования внутривидового отбора. «В неестественных условиях неволи, где побежденный не может спастись бегством, постоянно происходит одно и то же: победитель старательно добивает его — медленно и ужасно». Агрессор побуждает жертву к бегству, а той некуда деваться. «Образ врага» не устраняется из поля зрения и его приходится изничтожать или гибнуть. Полная атрофия способности к сопротивлению не оставляет жертве шансов. Значит, выше вероятность выживания особей, способных к сопротивлению — именно их природа отбирает для производства потомства. Их же снабжает более острым распознаванием источников агрессии.

Механизмы распознавания «своих» и «чужих» основаны на формировании стереотипов, которые присущи живым существам на всех уровнях биологической эволюции. Бактерия классифицирует химические компоненты среды на аттрактанты и репеленты и реализует по отношению к ним две стереотипные поведенческие реакции; гуси знают, что «все рыжее, большое и пушистое очень опасно» (К.Лоренц) и т. д.

С другой стороны, Лоренц описывает поведение самцов рыб, которые в случае отсутствия внешнего соперника, посягающего на контролируемую территорию, могут перенести свою агрессию на собственную семью и уничтожить ее. Таким образом, присутствие внешнего врага, «чужого» (зачастую очень напоминающего «своего») необходимо для устойчивого существования простейших сообществ. Так и в человеческом обществе — без врага оно загнивает и разрушается внутренними конфликтами.

Стереотип в распознавании «чужого» в живой природе может носить социальный характер. Например, в стабильной волчьей стае присутствует ритуал подчинения-доминирования, поддерживающий сложившуюся иерархию и избавляющий от внутренних конфликтов. Но чужак, как бы ни был он искусен в ритуале подчинения, будет растерзан, потому что ему нет места в сложившейся иерархии. Для иерархически организованной социальности всякое внешнее вторжение в нее воспринимается как происки «чужого».

Аналогичным образом биологические механизмы защиты иерархии присутствуют и в этническом организме. В своем фундаментальном труде «Этногенез и биосфера Земли» Л.Н.Гумилев подчеркивает, что родоплеменное и корпоративное структурирование этноса обеспечивает внутреннее разделение функций, а значит — укрепляет его стабильность. Причиной упадка этноса всегда является появление в системе новых этнических групп, не связанных с ландшафтами региона и свободных от запретов на экзогамные браки. Эти запреты, поддерживая этническую пестроту региона, ведут к сохранению ландшафтов, вмещающих мелкие этнические группы (выполняющие определенные функции в этнической иерархии). В отличие от животных сообществ, в этносах позиции на иерархической лестнице занимают не особи, а субэтносы. Нарушение этой иерархии опасно для существования этноса.

В межвидовом отборе неволя (или пространственное ограничение) разрушает естественную иерархию и методы устранения «чужого», что приводит к неадекватной агрессивности, в которой нет ориентира на выживание особи или стаи. Заложенная от природы агрессивность в неестественных условиях регулируется иными биологическими мотивами. Тогда побеждает сильнейший физически и простейший — экземпляр, который в природных условиях совершенно не пригоден для целей видового выживания.

В условиях свободы перемещения, напротив, возникают коллективные формы выживания, когда все решает не только сила мышц и мощь клыков, но и стайный (стадный) инстинкт, то есть, единство «образа врага» для целой группы особей. Это правило предопределило историю человечества, в которой кочевые племена демонстрировали единство, а оседлое население (вплоть до создания территориального государства) — антропологическую дифференцированность и политическую разобщенность между поселениями.

Для стада хищник чаще всего персонифицирован. Последний же, напротив, воспринимает как «образ врага» стадную массу, в то время как жертва для него персонифицирована (например, своей слабостью). Врага надо избегать, жертву — атаковать. Мы видим различие в стратегиях выживания и прообразы различных типов «образа врага».

По мысли Лоренца, в современной организации общества природный инстинкт агрессивности не находит адекватного выхода, человек страдает от недостаточной разрядки природных инстинктивных побуждений (не может избежать присутствия врага, не может атаковать его ввиду опасности стадного наказания). Подавленная агрессивность порождает те неврозы, которые реализуются, с одной стороны, в форме гипертрофированно агрессивных политических теорий (снятие запрета на атаку жертвы, несмотря на присутствие стадного врага), с другой — в форме «гуманистических» мечтаний, подталкивающих к превращению социума в разбредшееся стадо, забывшее образ врага, утратившее представление об опасности. Именно поэтому либерализм беспомощен перед авторитарным режимом или внешней агрессией (хищник хватает беззащитную жертву), а возгордившийся тиран гибнет под ударами копыт сплотившегося стада, не желающего быть жертвой.

Фрейд писал о механизме внутреннего обезвреживания агрессии: «Агрессия интроецируется, переносится внутрь, иначе говоря, возвращается туда, откуда она возникла, и направляется против собственного «Я». Там она перехватывается той частью «Я», которая противостоит остальным частям как «Сверх-Я», и теперь в виде совести использует против «Я» ту же готовность к агрессии, которую «Я» охотно удовлетворило бы на других чуждых ему индивидах. Напряжение между усилившимся «Сверх-Я» и подчиненным ему «Я» мы называем сознанием вины, которое проявляется как потребность в наказании. Так культура преодолевает опасные агрессивные устремления индивидов — она ослабляет, обезоруживает их и оставляет под присмотром внутренней инстанции, подобной гарнизону в захваченном городе».

Здесь налицо перемещение образа врага в собственную психику, страдающую от неизбывной конфликтности. Именно таким образом нарушается стадный оборонительный инстинкт — вне «Я» врага больше нет, зато есть вина, разъедающая личность, как проказа.

По нашему мнению, механизм психологического торможения агрессии описывает именно стадную форму организации «Я», когда внутри сообщества «образ врага» исчезает. Но это не значит, что этот образ теряет очертания в случае стайной организации, к которой социум переходил и переходит по самым разным причинам (от примитивного материального интереса до предчувствий конца света). Именно это и есть особое качество человека: он может быстро переходить от обороны (жертва) к нападению (хищник), что в природе, как правило, не может быть — зверь связан инстинктом и не способен к стратегическим изменениям в линии поведения. Очевидно, что пищевая цепь в природе не замыкается в минимальном круге «днем они меня едят, ночью я их ем» ввиду ее энергетической невозможности. У людей, имеющих иные источники для поддержания своего существования, такие отношения возможны. Именно в связи с этим происходит деление на «мы» и «они». В отношении первых действуют этические нормы, в отношении вторых формируется «образ врага».

Стереотипы, связанные с «образом врага», экономят время и энергию на выработку новой информации и позволяют быстро, по немногим решающим критериям распознавать опасность. Дело вовсе не в опрощении информации о внешнем мире, а в систематизации воздействий среды, в построении иерархии этих воздействий. В человеческом сообществе символизация информации о среде позволяет составить иерархическую пирамиду ценностей, связанную не только с индивидуальным выживанием, но и с социумом в целом. Именно поэтому у людей стереотипизация врага, формирование его образа приводит не только к выделению разного рода этнических статусов (по внешнему облику, образу поведения и т. п.), но и к обозначению врага через определенный тезаурус, применяемый им в полемике по поводу конфликтных для данного общества вопросов.

Враждебность в человеческом сообществе связывается, прежде всего, с чужеродностью (принадлежностью к иной стае). Чужак — заведомый источник опасности, страха. Его стаю ищут, чтобы снискать «себе чести, а князю славы» (стайная агрессия) или отгораживаются от него крепостными стенами (стадная оборона). В пределах этих стен все определяются как «свои» (мы), независимо от частных качеств, за пределами — все «чужие» (они). Пока оборона слабее нападения, стая побеждает — кочевники одолевают. Когда крепости создают союз, образуют постоянное войско — одолевают они. Кочевники берут массой, оседлый народ — индивидуальной выучкой, кочевники — нахрапом, их противник — стойкостью.

Враждебность, конкуренция оформляют любую субъектность, о чем писал В.В.Розанов: «Закон антагонизма как выражение жизненности сохраняет свою силу и здесь: сословия, провинции, отдельные роды и, наконец, личности, в пределах общего для всех их национального типа — борются все между собою, каждый отрицает все остальные и этим отрицанием утверждает свое бытие, свою особенность между другими. И здесь, как в соотношении рас, победа одного элемента над всеми или их общее обезличивание и слитие было бы выражением угасания целого, заменою разнообразной живой ткани однообразием разлагающегося трупа».

Человеческая психика еще до всякой истории моделирует эти закономерности, выделяя врага по признакам, уловленным инстинктом, а не рассудком. Касаясь причин происхождения и значимости феномена «они», Борис Поршнев пишет: «Насколько генетически древним является это переживание, можно судить по психике ребенка. У маленьких детей налицо очень четкое отличение всех “чужих”, причем, разумеется, весьма случайное, без различения чужих опасных и неопасных и т. п. Но включается сразу очень сильный психический механизм: на “чужого” при попытке контакта возникает комплекс специфических реакций, включая плач, рев — призыв к “своим”».

В младенчестве граница между «Я» и «они» размыта и проведена наугад. Лишь биологическая зависимость от матери утверждает представление о том, что есть «мы» — граница оформляется более отчетливо и отдаляется, по мере освоения физического и социального пространства. В социальном младенчестве ужасное «Оно» — вероятно, первое впечатление просыпающегося рассудка. Именно из «Оно» проглядывает ужасный двойник, нерасчлененный монстр «своего» и «чужого», «Я» и «Иного». И только разграничение действительности, прояснение социальной и физической дистанции («близкие» и «далекие») дает обществу шанс выжить.

Случайность границы между «мы» и «они» возникает в связи с невозможностью дифференциации различных элементов картины мира. Тотемизм — явная попытка человека сначала создать суррогатный объект притяжения для «мы», научиться самому принципу различения, а потому заменить данный объект на какие-то более рациональные признаки (например, по признаку родства, которое осознается первоначально как родство «культурное», тотемическое).

Но поначалу все-таки появляются «они» — враждебные духи, творящие зло. Именно для того, чтобы предупреждать это зло, обособиться он него, и возникает потребность в закреплении «мы». Сами же духи имеют образы чужаков — человеческие или тотемические, присущие иному племени и составляющие их обобщенный образ.

Большая определенность «они» в сравнении с «мы» обусловлена тем, что традиционная культура оценивает любые изменения не столько на соответствие сложившейся норме, сколько на отступление от нее, социализация основана на запретах и негативных смыслах. Поэтому и в рационально построенном обществе политическая полемика всегда связана с критикой отступления от определенной нормы.

Поршнев пишет: «“Они” на первых порах куда конкретнее, реальнее, несут с собой те или иные определенные свойства — бедствия от вторжений “их” орд, непонимание “ими” “человеческой” речи (“немые”, “немцы”). Для того чтобы представить себе, что есть “они”, не требуется персонифицировать “их” в образе какого-либо вождя, какой-либо возглавляющей группы лиц или организации. “Они” могут представляться как весьма многообразные, не как общность в точном смысле слова».

«Они», таким образом, связываются с духами Зла, колдунами-оборотнями иных племен. Они не вполне люди или совсем не люди — нечеловеки даже если человекоподобны. Не случайно перевод названий многих народов и племен, как отмечает Поршнев, означает просто «люди». Именно «они» сдерживали «мы» от распада, закрепляли стадный инстинкт, который значительно позднее был дополнен инстинктом стаи, перенесенным в социальные отношения из чисто «производственной» деятельности по добыванию пропитания. «Они» чрезвычайно ценны, но только в том случае, если имеется «зона контакта» — враг ценен не сам по себе, а тем, что его можно растерзать.

Массовое общество действует как стая — оно ищет аргументов «против», определяющих признаки общности «они». И только развитые формы социальности конкретизируют и стабилизируют общность «мы». Тогда конкретные «они», отступившие за «горизонт событий», снова вызывают к жизни страхи, образы и символы Зла. В этом проблема взросления духа — врага надо обнаружить, когда его еще нет в поле зрения. Враг — не фрейдистский «чужой» в собственной психике, а зло в собственной душе, способное разорвать общность «мы» или ослабить его перед схваткой с реальным врагом или в конкуренции с «чужим».

Если животный мир характеризуется стремлением к избеганию врага или к безрассудному нападению, то человек отличается «срединной» реакцией, подмеченной еще Аристотелем, который считал мужество — состоянием между трусостью и безрассудством.

П.Тиллих, посвятив проблеме мужества целую книгу (и виртуозно обойдя при этом проблему героизма), подметил другую важную функцию мужества — готовность принять на себя отрицания, о которых предупреждает страх. Иными словами, принятие «образа врага» становится чисто человеческой чертой, отличающей его от животного. Более того, мужество — человеческая функция витальности. Лишаясь ее, человек лишается одновременно и надежд на чисто биологическое выживание.

Расовая проблематика затрагивает вопросы формирования «образа врага», выявляя в нем антропологические признаки, которые осознанно или неосознанно формируют человеческие отношения дружбы и вражды. Научное мужество состоит в том, чтобы признать акту-альность межрасовых отношений, которые существуют помимо нашей воли. И даже при наличии воли подавить расовый инстинкт, они все равно обнаруживаются при более пристальном анализе социальных процессов. Ради любви к истине стоит принять те отрицания, кото-рые невежественный агрессор, разлагающий способность родной страны к сопротивлению разрушительным воздействиям, готов обрушить на голову расолога.

«Противоестественность» человека в сравнении с животным требует для его выживания особого коллективного механизма, который присутствует в животных стаях, но распадается в неволе. Аналогом биосоциального регулирования в древних родовых общинах становится механизм учредительного насилия, который во всех своих элементах демонстрирует дихотомию «своего» и «чужого», благотворного и враждебного. Члены общины совместно вырабатывают механизм различения «своих» и угадывания «чужого» по определенному набору признаков. Одновременно возникает социальная иерархия, поскольку дифференцирующие признаки только и способны удержать общину от внутреннего насилия и непрекращающейся мести, возникающей в процессе конкуренции за общезначимые предметы вожделения (пища, сексуальные отношения и т. д.).

Как отмечает Рене Жирар, наличие внешнего врага, который обнаруживается как тайно внедрившийся в общину, жизненно необходимо для выживания общества. Если нет внешнего врага, если границы группы непроницаемы для «чужого», то начинается разгул насилия, которое не может быть перенесено на врага. Если в настоящий момент внешний враг отсутствует, общество должно придумать его для себя и держать на случай забвения социальной иерархии. Тогда этот суррогатный «враг» становится своеобразным магнитом, который должен притянуть к себе насилие и освободить от него общину. Так формируется религиозный ритуал очистительного жертвоприношения.

Известно, что Афины содержали фармаков, которые умерщвлялись или изгонялись в случае каких-либо бедствий или распрей. Фармака водили по городу, предоставляя гражданам для проявления всех возможных форм оскорблений и издевательств. Затем проходила церемония избавления от фармака. Очистительная жертва умиротворяла и объединяла общество, превращаясь в священную. Отсюда идет греческое слово фармакон, которое обозначало (в зависимости от дозы) яд и противоядие, болезнь и лекарство. Расовая «фармакология» предписана уже тем, что она может быть рациональной — выделать фармака по признакам вырождения, а не наугад.

Важно, что жертва должна быть не совершенно посторонней и не совершенно чужой общине. Только тогда миссия объединения в религиозном ритуале будет исполнена: «Ритуальные жертвы потому выбираются вне общины или сам факт их выбора потому сообщает им известную посторонность, что жертва отпущения уже не кажется такой, какой была в действительности: она перестала быть таким же, как другие, членом общины. (…) Однако из вышесказанного не следует делать вывод, будто жертва отпущения должна восприниматься как просто посторонняя общине. Она есть не что иное, как чудовищный двойник. Она впитала в себя все различия, и в частности различие между внутренним и внешним; кажется, что она свободно циркулирует изнутри наружу и обратно. Таким образом, она образует между общиной и священным сразу и соединительную и разделительную черту. Чтобы исполнить роль этой необычайной жертвы, ритуальная жертва, в идеальном случае, должна бы принадлежать сразу и общине, и священному. Теперь мы понимаем, почему ритуальные жертвы почти всегда выбираются из категорий не откровенно внешних, а маргинальных — из числа рабов, детей, скота и пр. (…)…нужно, иными словами, иметь жертву не чересчур постороннюю этой общине, но и не чересчур близкую. (…) Ритуальная мысль хочет принести в жертву существо максимально похожее на чудовищного двойника. Маргинальные категории, откуда часто вербуются жертвы, соответствуют этому требованию не идеально, но они составляют наилучшее к нему приближение. Их, размещенных между «внутри» и «снаружи», можно счесть принадлежащими сразу и тому и другому».

Чудовищное «Оно» (двойник) в ритуале должно быть выявлено как «чужое» и изгнано. То есть, ритуал повторяет процесс взросления, формирующий способность к различению социальной иерархии и чувства родного. Пограничное состояние для учредительной жертвы является обязательным.

Даже если жертва отпущения берется из общины, сам факт выбора есть способ отделить ее от общины и специальными средствами превратить в удобоваримую — насилие над этой жертвой коллективно признается священным и не подлежащим отмщению: «…жертвенная подготовка в широком смысле предстает в двух весьма несхожих формах: первая пытается сделать жертву более внешней, то есть пропитать священным жертву, слишком включенную в общину; вторая, напротив, пытается теснее включить в общину жертву, слишком постороннюю. (…) И, чтобы устранить имеющийся в нем [чудовищном двойнике] избыток человеческого, чтобы удалить его от общины, его заставляют совершить инцест и пропитаться пагубным священным во всех мыслимых формах». «Жертвенная подготовка делает жертву достаточно похожей на «естественные» и непосредственные мишени насилия, то есть на соплеменников, чтобы обеспечить перенос агрессивных тенденций, чтобы, одним словом, сделать жертву “привлекательным” объектом, но в то же время эта жертва остается достаточно чуждой и отличной, чтобы ее смерть не угрожала вовлечь общину в цикл мести».

Таким образом, налицо симбиоз с «чужим». Учредительная жертва объявляется в принципе чужой, а в случае отсутствия удобного «чужого», вместо него либо используется маргинал из «своих», либо такой маргинал специально приготовляется. Мы видим, что чувство рода — главный мотив общества, намеренного выжить. А сохраниться это чувство может только в том случае, если ритуал постоянно напоминает общепризнанные черты чужого. Как только общество становится по-настоящему «толерантным», его гибель неизбежна. Это закон не только древних обществ, но и современных.

Рене Жирар отмечает ничтожество философских концепций «общественного договора» будто бы основанного на разуме, здравом смысле, взаимном расположении, правильно понятых интересах и т. д. Эти концепции в конечном итоге есть мифологическое утаивание (в смысле современных политических мифов) роли учредительного насилия над «чужим» и попытка обойти вопрос о том, как складывается родовая общность и насколько она важна, чтобы современная социальность не рассыпалась в результате внезапных всплесков нерегламентированного (внеритуального), а потому и неостановимого насилия. «Толерантность» — прямой путь к хаотическому насилию, поскольку ведет к ликвидации насилия регламентированного, государственного, а также насилия, обусловленного традицией и подчиняющего общество единому культурному эталону.

Утрата чувства рода означает возврат к нерасчлененности бытия иерархией, к неразличению «своего» и «чужого» — то есть, к животному ограничению разнообразия элементов сознания. Утрата представления о «чужом» срывает общество в жертвенный кризис, в котором все члены общины становятся врагами-близнецами, действующими как животные, лишенные естественной среды обитания. Чтобы не впасть в животный мимесис (инстинктивное всеподражание), требуется «вечное возвращение» — уничтожение чудовищ собственного бессознательного, в которых слиты вместе «свой» и «чужой». Это и есть героизм, который вместе с врагом убивает зверочеловека в самом себе и в собственном роде.

Гумилев указывает на причину возникновения персистентных (переживших себя) этносов — отсутствие частого общения с иноплеменниками. В этом случае образ врага забывается, этнос теряет волю к сопротивлению, его структура упрощается за счет утраты оборонных функций и жизнеспособность этноса падает. Гумилев, основываясь на работе Дж. Холдена «Факторы эволюции», пишет, что естественный отбор действует в направлении вырождения вида, утраты сложности и деградации. Деградирующие виды вытесняются более совершенными. Распространяя это правило на этнос, Гумилев утверждает, что конкурентоспособность этноса поддерживается микромутациями, меняющими психофизический настрой, стереотип поведения, не затрагивая социальные и физиологические факторы. С нашей точки зрения, эти «микромутации» в действительности есть целенаправленное воспитательное воздействие социума, который настаивает на том, чтобы потенциальные «эгоисты» вырастали все-таки «альтруистами» — гражданами, ставящими интересы коллектива выше индивидуальных. Заложенный от природы образ врага должен подновляться социальными механизмами, чтобы этнос жил, не взирая на смену эпох и изменения ландшафтов. Если бы такие механизмы не существовали, городская жизнь (единый для разных народов ландшафт) смела бы различия между народами, которые ныне никуда не исчезли.

Если древность не ведала смущения перед расовым конфликтом, а в иных случаях — и перед расовым смешением (когда этнический кризис разрушал понятие о традиции, а вместе с ним — и о стыде), то современность изгоняет чужого, вытесняя из культурного ядра нации разного рода творческие «мутации». В утверждении незыблемости культурной классики и недопущении пародий на нее нация реализует расовую программу и ритуально устраняет «чужого». Напротив, подорванная жизнеспособность общества всегда означает атаку на национальную классику со стороны культурных «мутантов», доводящих свою ненависть к нации до клинических образцов и заражающих своей болезнью духовно ослабленную нацию.

В современном обществе средства массовой информации становятся главным «экспериментатором» — насильником над национальным культурным достоянием. Это они подвергают ритуальному остракизму все, что пытается отстоять национальную идентичность. Замахнувшиеся на нацию мутанты плодятся от информационных эпидемий и требуют уже не ритуального насилия, а системного истребления — подобно прорвавшимся за крепостную ограду отрядам врага.

Принято считать, что изменчивость антропологических черт этноса и этнического менталитета (вместе с ним и культуры хозяйства и духовной жизни) происходят в порядке смешения племен. Проблема заключается в том, что такое смешение порой рассматривается как нечто естественное, само собой разумеющееся — либо жившие по соседству племена тесно сотрудничали, либо завоеватели (или более активные переселенцы) ассимилировали коренное население.

Такой подход невозможно признать удовлетворительным по ряду причин. Прежде всего, племенная психология не признавала за чужаками человеческих черт. С ними не могло быть никаких тесных отношений. Даже на уровне родов, которые обмениваются женщинами, чтобы избежать внутриродового конфликта, существуют отношения «свой-чужой». Если между родами «чужой» может быть просто воплощением «другого» в человеческом облике, то иной этнос воспринимается просто как нелюди. Малейшее культурное различие означает попрание сакрального, которое в древних сообществах было мерилом человеческого. Поэтому иной этнос — это не просто «нелюди», а еще и существа похуже самых кровожадных или самых нечистых животных.

Мирное сосуществование двух этносов, находящихся в стабильном состоянии следует признать невозможным. Даже два близкородственных этноса (а таковые могут образоваться просто в процессе отделения одной из этнических групп в силу роста численности этноса и выхода его части за пределы исконного вмещающего ландшафта), находящиеся в стабильном состоянии, принципиально не смешиваются. Этническое смешение может быть связано только с нестабильностью, кризисом сакрального, наступающими в случае внезапных катаклизмов (смерть вождя, голодомор и т. п.). Ослабленный этнос лишается веры в своих жрецов и спасительную силу религиозных ритуалов. Возникает всеобщее недоверие и крушение иерархии социальных статусов. Сакральность иного стабильного этноса в случае кризиса собственного может быть признана действительной, а родная — ложной. Тогда «не совсем людьми» для остатков родовой аристократии (например, сохранившихся после междоусобицы в одном из родов) оказывается большинство собственного этноса. Именно в этом случае «чужак» может быть избран вождем, отвечающим за преодоление сакрального кризиса и берущим на себя функцию учреждения новой сакральности. Если функция выполнена, возникает новая социальность, если нет — чужак становится ритуальной жертвой и социальность формируется без него, с другим вождем.

Определенное смешение в такой модели этнической нестабильности возможно, но не способно серьезным образом изменить антропологические признаки этноса, поскольку «чужаки» составляют ничтожное меньшинство. Меняется культурная парадигма, но генофонд остается прежним. Более того, новая культурная парадигма приспосабливается к законам этнического менталитета и вмещающего ландшафта — только в этом случае доказательство жизненности новой сакральности может состояться.

Нестабильность может возникнуть и в другой ситуации — в условиях дефицита ресурсов, порожденного либо изменившимися природными условиями, либо хозяйственным прогрессом, повлекшим за собой рост численности этноса. В обоих случаях часть этноса покидает вмещающий ландшафт и образует завоевательную армию. Но тогда эта армия со своими представлениями о священном не может принимать за людей представителей другого этноса, встретившегося у нее на пути. Смешение здесь может быть лишь частичным, за счет браков с иноплеменницами. Но эти браки не ведут к устойчивой заботе о потомстве со стороны завоевателей. Численность поглощаемого этноса катастрофически падает и за счет разгрома хозяйства, и за счет уничтожения «нелюдей», каковыми кажутся завоевателям коренные жители. Таким образом, в случае успеха завоевателей этническое смешение также остается малосущественным.

Древняя Греция дает нам образец родового определения дихотомии «свой-чужой», причем более сложной, чем простое разделение на друзей и врагов. За внебрачную связь с чужеродцем у древних греков полагалась смерть. Поиск чужого кидоса (божественная субстанция, проникающая во все, что принадлежит человеку и обеспечивающая его успех и величие) означал бесчестие для Родины. Род для древнего грека был священен. Единичное «Я», индивид для него были бессмысленным, человек без рода, «без закона, без очага» просто не имеет кидоса и олбоса (мистическое вместилище благословения богов, славы в человека) — то есть, не является человеком как таковым.

В то же время, как пишет немецкий исследователь мифологии Курт Хюбнер, в гомеровской «Илиаде» прослеживается почти родственная связь, возникающая через подарки. Вместе с подарками происходит обмен субстанциями родов, границы между семейством и близкими друзьями расплываются — их объединяет мифическая связь. Мифические и кровнородственные связи перетекают друг в друга. «Семейство — это постоянная мифическая субстанция, которая однажды перелилась от божественного существа (бога, героя) в человека и теперь передается из поколение в поколение. К поколению, по мнению греков, принадлежат не только родственники и их владения, но нередко и все то, что стоит в тесной связи с ними, особенно через обмен подарками. Мифическая первосубстанция семейства присутствует у священного домашнего огня, поэтому возвращающийся домой победитель кладет туда своей венец, чтобы число олбос и кидос предков увеличилось на олбос и кидос побежденного. Владение семьи защищается как жизнь, потому что члены семьи идентифицируются с ним».

Таким образом, «свой» не всегда был кровным родственником, но соединялся с родовой общностью через мифическое. Точно также «своими» образовывался союз государств или полис, наполняемые некоей мифической субстанцией — обычно приписанной к очагу какого-либо божества. Жесткая родовая конструкция через миф дополняется переходной формой, которая допускает превращение «чужого» в «своего», отбирая из множества «чужих» только тех, кто комплементарен роду, союзу родов, городу и т. д. Такому отбору служит и особая функция Зевса, который в одной из своих ипостасей мог выступать в роли защитника чужаков (Hikesios).

В данной модели смешения мы видим крайне незначительные возможности для метисации. Они остаются только в том случае, если налицо общая культурная идентичность (мифология) и психологическое сродство (дружба), которые никак не могут миновать расовых аргументов, применяемых, скорее всего, безотчетно.

Остается единственная возможность для существенного этнического смешения — маргинальные зоны этнического расселения. В этих маргинальных зонах представление о священном размыто. Здесь завоевания могут носить нетотальный характер, а характер разбоя (например, с похищением женщин). Здесь возможен обмен, поскольку предметы быта не настолько нагружены сакральными функциями, как в сердцевине этноса. Но как раз остатки этой сакральности могут вести к сближению и даже породнению представителей разных этносов — фактически к образованию нового этноса из отщепенцев.

И все-таки новая сакральность на данной территории (например, новый тип захоронений) может быть связана либо с полным уничтожением прежнего этноса, либо с его сохранением после кризиса прежней сакральности и заимствованием у соседей нового ритуала и отчасти — родовой аристократии. Никакого этнического смешения новая сакральность не означает. То есть, и в данном случае имеются ограничения для расовой метисации, а этнос либо погибает, либо трансформируется в другой этнос — рождается заново в своей этнокультурной компоненте.

Реальное этническое смешение наступает только тогда, когда два этноса испытывают общий кризис и сливаются на одной территории как беженцы. Это возможно лишь в связи с экологической катастрофой, происшедшей в течение короткого времени (скажем, наступление ледника к таковым не относится), или нашествием, которое сметает один этнос за другим, превращая их в перемешанную бегущую массу. Тогда беженцы, остановившись, наконец, и заняв какой-то ландшафт, могут образовать новый этнический организм. Возможно такой механизм сработал, когда орды Чингисхана разоряли на своем пути одно государство за другим. Но, к примеру, в империи Александра Македонского или в Римской Империи этого не было — этносы сохраняли свои ареалы и ограничивались лишь культурными заимствованиями друг у друга.

Интенсивное смешение, казалось бы, становится возможным лишь в условиях перехода от городов-государств к территориальным государствам. Но и здесь имеется сложный момент. Новый тип нашествия (наиболее ярко зафиксированный в истории войн Александра Македонского) предполагает замену племенной элиты или ее подчинение имперским планам завоевателя. Имперский принцип формирования государственности полностью отрицает какую-либо массовую ассимиляцию, лишь приоткрывая двери в общеимперскую элиту для инородческих элит. То есть, речи об этническом смешении снова нет. Именно поэтому империи распадаются по границам этнических ареалов, которые существенным образом, как правило, не меняются. (В этом смысле Советский Союз — не империя, в нем ареалы сдвинулись и сакральности разрушились. По этой причине этнократические режимы, возникшие на развалинах великой державы, оказались особенно жестокими не только к этническим меньшинствам, но и к титульным народам).