"В семье" - читать интересную книгу автора (Мало Гектор)

Глава II

Когда Перрина вернулась на свое место, осел опять стоял у воза и, уткнувшись носом в сено, преспокойно жевал его, как будто перед ним были собственные ясли.

— Зачем вы ему позволяете! — воскликнула она.

— А что такое?

— Возчик вломится в претензию.

— Пусть попробует!

Он стал в вызывающую позу, подбоченился и крикнул:

— Эй, выходи!

Но никакого заступничества не потребовалось. Возчику было не до того: его телегу в это время осматривали акцизные.

— Теперь ваша очередь, — сказал клоун. — Я ухожу. До свидания, mam’zelle. Если я вам понадоблюсь, спросите Гра-Дубля. Меня все знают.

Акцизные, надзирающие за парижскими заставами, — народ привычный ко всякому, но чиновник, который осматривал фуру, невольно изумился, когда увидел больную женщину в обстановке столь явной нищеты.

— Вам есть что предъявить? — спросил он.

— Нет.

— Ни вина, ни провизии?

— Нет.

И это была правда. Кроме матраца, двух плетеных стульев, небольшого стола, глиняной печи и фотографического аппарата с приборами в фуре не было ничего: ни чемоданов, ни корзин, ни одежды.

— Можете проезжать.

Миновав заставу, Перрина сейчас же повернула направо, как советовал Гра-Дубль. На пыльной, пожелтевшей, местами совсем вытоптанной траве по обочинам бульвара лежали какие-то люди — кто на спине, кто на животе. Некоторые, проснувшись, потягивались только с тем, чтобы снова заснуть. Истощенные, испитые лица и рваная одежда красноречивей всяких слов говорили, что жители укреплений — народ ненадежный, что ночью в этих местах не безопасно, Но они мало интересовали Перрину; теперь ей это было все равно. Ее занимал только сам Париж.

Неужели эти обшарпанные дома, эти сараи, грязные дворы, пустыри, сплошь покрытые нечистотами, неужели это тот Париж, о котором так много рассказывал ей отец, о котором она мечтала, как о чем-то волшебном? Неужели эти опустившиеся, оборванные мужчины и женщины, валяющиеся здесь на траве, неужели они — парижане?

Миновав Венсенн, она свернула влево и спросила, где Шан-Гильо. Хотя все знали это место, не все при том одинаково указывали дорогу туда, и Перрина несколько раз сбивалась на названиях улиц, по которым предстояло проезжать, В конце концов, однако, она увидела перед собой забор из кое-как подогнанных друг к другу досок: через отворенные ворота виден был старый омнибус без колес и железнодорожный вагон тоже со снятыми колесами. По этим признакам она догадалась, что это и есть Шан-Гильо. На траве лежало около дюжины хорошо откормленных собак.

Оставив Паликара на улице, Перрина вошла во двор. Собаки с визгливым лаем кинулись на нее и принялись теребить за ноги.

— Что там такое? — послышался чей-то голос.

Перрина оглянулась и увидела слева от себя длинное строение, которое могло быть и жилым домом, и чем угодно. Стены некогда сооружали из чего попало: и из кирпичей, и из досок, и из бревен; крыша была частично из картона, частично из просмоленного полотна; окна — из стекла, и из бумаги, и из листового цинка, и из дерева. Все это было построено с каким-то наивным искусством: словно тут похозяйничал Робинзон с несколькими Пятницами.

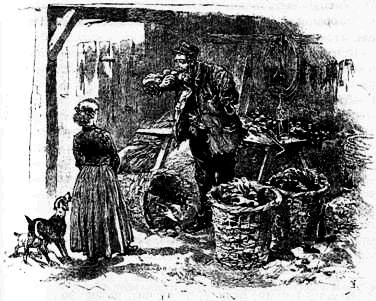

Под навесом человек с всклокоченной бородой разбирал ворох тряпья, раскидывая его по корзинам, расставленным вокруг него.

— Подойдите, — сказал он, — только не раздавите моих собак.

Перрина подошла.

— Что вам угодно? — спросил человек с бородой.

— Это вы владелец Шан-Гильо?

— Говорят, что я.

Девочка в нескольких словах объяснила, кто она и чего хочет. Он слушал ее и, чтобы не терять золотого времени даром, налил себе стакан красного вина и осушил его залпом.

|

— Все это можно, если только мне заплатят вперед… — сказал он, оглядывая Перрину.

— А сколько?

— Сорок два су в неделю за фуру и двадцать одно су за осла.

— Это очень дорого.

— Меньше не могу.

— Это ваша летняя цена?

— Это моя летняя цена.

— А можно будет ослу есть репейник?

— Можно какую угодно траву, если у него есть зубы.

— Мы не можем платить за неделю вперед, потому что так долго не останемся: мы в Париже проездом и направляемся в Амьен.

— Все равно; в таком случае шесть су в день за фуру и три за осла.

Она пошарила в кармане своей юбки и, вытащив оттуда девять монеток по одному су, сказала:

— Получите за первый день.

— Можешь сказать своим родителям, чтобы въезжали. Сколько вас всех-то? Если целая труппа, то еще по два су с человека.

— Я только с мамой.

— Ладно. Почему же твоя мать сама не пришла договариваться?

— Она больна и лежит в фуре.

— Больна? У меня не больница.

Перрина испугалась, что он откажет им.

— То есть она устала: мы ведь издалека.

— Я никогда не спрашиваю у постояльцев, откуда они.

Он указал рукой на угол своего «поля» и прибавил:

— Фуру поставишь вон там, а осла привяжешь. Если ты раздавишь одну из моих собак, заплатишь за нее сто су.

Она пошла к воротам. Он остановил ее.

— Выпей стакан вина.

— Благодарю. Я не пью.

— Ну, так я за тебя выпью.

Он опять опрокинул себе в горло целый стакан и принялся разбирать тряпье, которым порой приторговывал.

Привязав Паликара в указанном месте, причем осел довольно долго брыкался, Перрина вошла в фуру.

— Ну, вот, мама, мы и приехали.

— Какое счастье, что мы постоим на месте, не будем двигаться и трястись. Боже мой, как велика земля!

— Теперь нам можно и отдохнуть. Я приготовлю обед. Тебе чего хотелось бы?

— Сначала пойди распряги Паликара, задай ему корм, напои его. Он ведь тоже устал, бедняжка.

— Здесь очень много репейника и есть колодец. Я сейчас пойду и все устрою…

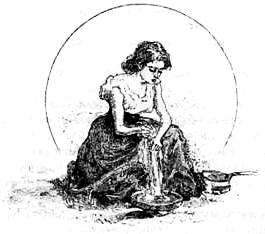

Девочка вернулась очень скоро и принялась собирать все, что нужно для готовки. Она достала переносную глиняную печь, несколько кусков угля и старую кастрюлю, потом вынесла все это на воздух, зажгла уголь и долго изо всех сил дула на него, став перед печкой на колени.

Когда уголь разгорелся, она вернулась к матери.

— Хочешь рису?

— Мне и есть-то почти не хочется.

— Или чего-нибудь другого. Скажи, я достану. Хочешь?

— Ну, давай рису…

Перрина бросила в кастрюлю горсть риса, налила воды и начала кипятить, помешивая двумя беленькими палочками. От огня она отошла только на секунду и то лишь затем, чтобы посмотреть, что делает Паликар. Ослик чувствовал себя прекрасно и усердно жевал репейник.

Приготовив рис как следует, то есть ничуть его не переварив, она выложила его стопкой в деревянную плошку и отнесла в фуру.

До этого она уже поставила перед постелью матери небольшой кувшинчик с колодезной водой, два стакана, две тарелки и две вилки; поставив тут же плошку, сама она села на пол, поджав под себя ноги.

— Ну, вот теперь мы будем обедать.

Она говорила веселым, даже беззаботным тоном, но взгляд ее с тревогой скользил по лицу матери, которая сидела на матраце, закутавшись в шерстяной платок, изорванный и затасканный, хотя когда-то, видимо, стоивший немало денег.

— Ты проголодалась? — спросила мать.

— Еще как! Я так давно не ела…

— Ты бы хоть хлебом закусила.

— Я съела целых два ломтя и все-таки голодна. Смотри, как я буду есть; глядя на меня, тебе самой захочется.

Мать поднесла вилку с рисом к губам, но так и не смогла проглотить…

— Не могу, — сказала она в ответ на взгляд дочери. — Кусок не идет в горло.

— Заставь себя: второй глоток будет легче, а третий еще легче.

После второго глотка мать положила вилку на тарелку.

— Не могу: нехорошо… Лучше уж и не пробовать…

— О, мама!

— Не беспокойся, дорогая. Это пустяки. Я ведь не двигаюсь — надо ли удивляться, что у меня нет аппетита! И потом — я так устала от езды… Вот отдохну, и аппетит появится…

Она скинула с себя платок и, задыхаясь, легла опять на постель. Заметив у дочери слезы на глазах, она попыталась ее развеселить.

— Рис у тебя очень вкусный, ешь его… Ты работаешь, тебе нужно больше пищи… Поешь, дорогая!

— Да я и так ем… Видишь, мама, я ем…

Но на самом деле она глотала через силу, принуждая себя. Впрочем, слова матери все же утешили ее, и она стала есть как следует, так что скоро от риса ничего не осталось. Мать глядела на нее с нежной и грустной улыбкой.

— Вот видишь, дорогая, стоит только себя заставить… — сказала больная.

— Ах, мама! Ответила бы я тебе на это, да не решаюсь.

— Ничего, говори…

— Я бы ответила, что ведь только что я тебе советовала то же самое, что ты мне теперь говоришь.

— Я больна…

— Вот потому-то мне и хочется сходить за доктором… В Париже много хороших докторов.

— Хорошие-то пальцем не шевельнут, если им не заплатят денег.

— Мы заплатим.

— А чем?

— Деньгами. У тебя в платье должны быть семь франков и еще флорин, которого здесь не меняют… да у меня семнадцать су. Посмотри-ка у себя в платье.

Черное платье, такое же потрепанное, как и юбка Перрины, только менее пыльное, лежало на постели вместо одеяла. В кармане его действительно отыскались семь франков и австрийский флорин.

— Сколько тут будет всего? — спросила Перрина. — Я плохо знаю французские деньги.

— Я знаю их не лучше тебя.

Они принялись считать и, определив стоимость флорина в два франка, насчитали девять франков и восемьдесят пять сантимов.

— Ты видишь, у нас даже больше, чем нужно на доктора… — продолжала Перрина.

— Доктор меня словами не вылечит. Понадобятся лекарства, а на что мы их купим?

— Вот что я скажу тебе, мама. Над нашей фурой везде смеются. Хорошо ли будет, если мы приедем в ней в Марокур? Как на это посмотрят наши родные?

— Я сама опасаюсь, что это им не понравится.

— Так не лучше ли от нее отделаться, продать ее?

— За сколько же мы ее продадим?

— Да сколько дадут… Кроме того, у нас есть фотографический аппарат; он еще очень хорош. Наконец, есть матрац…

— Стало быть, ты хочешь продать все?

— А тебе жаль расстаться?

— Мы прожили в этой фуре больше года… В ней умер твой отец… Со всей этой нищенской обстановкой у меня связано столько воспоминаний…

Больная замолчала, задыхаясь… Крупные слезы побежали по ее щекам.

— О, мама! — вскричала Перрина. — Прости, что я тебя расстроила…

— Мне не за что тебя прощать… Ты говоришь вполне разумно, и я сама должна была бы об этом догадаться… Но ведь ты перечислила не все… Нам придется расстаться и…

Она запнулась.

— С Паликаром? — договорила Перрина. — Я только не решалась тебе об этом сказать… Ведь не можем же мы явиться с ним в Марокур?

— Конечно, не можем, хотя мы и не знаем еще, как нас там примут.

— Неужели нас там могут принять дурно? Неужели нас не защитит память моего отца? Неужели будут продолжать сердиться и на мертвого?

— Не знаю. Если я и отправляюсь туда, то только потому, что так приказал, умирая, твой отец. Мы все продадим, на вырученные деньги пригласим доктора, сошьем себе приличную одежду и по железной дороге поедем в Марокур. Только вот вопрос — хватит ли на все того, что мы выручим?

— Паликар очень хороший осел. Мне говорил мальчик-акробат, а он толк знает…

— Ну, обо всем этом мы поговорим завтра, а теперь я очень устала.

— Хорошо, мамочка. Ложись усни, а я пойду стирать; у нас накопилось много грязного белья.

|

Поцеловав мать, девочка вышла из фуры, согрела воды и принялась стирать в тазу две рубашки, три носовых платка и две пары чулок. Работала она на редкость проворно и ловко. Через два часа все было выстирано, выполоскано и развешано для просушки на веревке. После этого Перрина подошла к Паликару, перевела его на другое место, где трава была посвежее, и напоила его водой. На дворе совсем стемнело. Кругом воцарилась глубокая тишина. Девочка грустно обвила шею ослика руками и горько заплакала…

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |