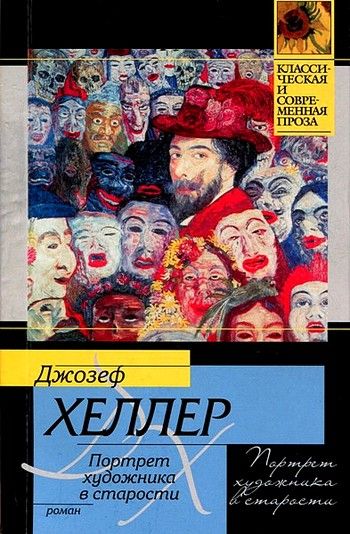

"Портрет художника в старости" - читать интересную книгу автора (Хеллер Джозеф)

|

Джозеф Хеллер Портрет художника в старости

«— Том!

Нет ответа.

— Том!

Нет ответа.

— Блин! — в сердцах сказала тетя Полли. — Удивительно, куда мог деваться этот мальчишка!

Накинув на плечи спортивную кашемировую куртку от Армани, „этот мальчишка“, Том Сойер, сидел в гостиной, утопая в глубоком кресле, и с удовольствием подсчитывал, насколько прирастет капитал от принадлежащих ему акций и облигаций всевозможных компаний в результате вчерашнего скачка цен. Он ждал четырех приятелей; те ехали к нему в шикарном, специально нанятом лимузине с вызывающе затемненными стеклами, который доставит их в лучшую ложу на стадионе перед началом большой встречи — то ли футбольной, то ли баскетбольной, он забыл, а может быть, и чемпионов по боксу. Это не имело значения. Имело значение то, что он будет там. По этому случаю он облачился в дорогую, купленную в магазине Тэрнбулла и Ассера рубашку с продольными полосами баклажанного цвета и белым с серебристым отливом воротничком, который сейчас был расстегнут. Штаны у него держались на широких подтяжках в красно-черный горошек. Том гордился своей смекалистостью и уже придумал новую мудреную загадку, которую на пари задаст легковерным друзьям. Каждый из них понадеется, что на этот раз ему наконец обломится 300 долларов, но судьба распорядится иначе. Он знал, как заманить их в ловушку, — надо начать с какого-нибудь малозначащего замечания, сделать вид, будто думаешь вслух: „Знаете, мужики, никак не могу поверить, что…“»

Бред собачий, досадливо подумал старый писатель. Он понял, что книга не идет.

Отложу, решил он и бросил шариковую ручку. Сейчас ему меньше всего хотелось обременять мозг придумыванием убедительной загадки, чтобы оправдать начало и двигаться дальше. Та, которую он имел в виду раньше, уже была частично использована им в одном из романов. Едва ли кто-нибудь заметит, что он повторяется. Но сам-то он знал, что повторяется, и этого маленького обмана достаточно, чтобы проникнуться презрением к себе и позволить халтуру и дальше. Он чувствовал, что все это не стоит труда. Нет, растянувшаяся до книжного объема пародия на чисто американский поп-роман «Приключения Тома Сойера», герой которого Том Сойер — наш современник с дипломом юриста из Йельского университета или со степенью магистра в сфере управления из Гарварда — нет, такой замысел не выкует в кузне его сердца еще не воссозданное сознание ни сегодняшнего мира, ни его собственного народа. Преждевременная попытка, размышлял он с печальной улыбкой, и, уж во всяком случае, не такая, не эта книга, о которой он с пугающей иронией начал было подумывать в глубине души как о прощальном литературном портрете художника в старости. Хотя, если говорить всерьез, он, как и прежде, имел в виду нечто другое. Ведь даже Джеймсу Джойсу в своем «Портрете художника в юности» не удалось достичь желанного метафизического совершенства. Теперь он понимал, что написанное им начало — всего лишь банальная сатира, не дающая простора ни художественному эксперименту, ни глубокой разработке семейных конфликтов или мировых трагедий. Такую вещь за полдня состряпает любой сегодняшний газетчик из числа так называемых профессионалов и уложится в восемьсот слов, тогда как он просидит над романом три-четыре года и испишет четыре сотни страниц…

Многолетний опыт научил нашего автора не выбрасывать ни одной написанной страницы, пусть самой беспомощной, пока он не пройдется по ней вторично и не уберет в папку или в память компьютера.

Сегодня, однако, ему и думать об этом не хотелось.

— Бред собачий, — пробормотал он вслух и, осторожно оторвав верхние листья от желтого линованного блокнота, скомкал их и бросил в плетеную мусорную корзину.

Утро казалось бесконечным. Ему снова захотелось прилечь и вздремнуть, но он переборол это желание, вздохнул и, взяв шерстяную кофту и шарф, вышел. Он надеялся, что прогулка к морю прогонит сонливость, очистит голову и подхлестнет ум. Устало передвигая ноги по подъездной аллее, он краем глаза заметил на лужайке жену — она стояла, держа обеими руками лейку, у бочки возле угла дома и смотрела на него. Ему не нужно было напрягать зрение, чтобы прочитать на ее лице знакомое выражение симпатии и огорчения из-за того, что провалилась его очередная утренняя попытка писать; возможно, в ее лице был оттенок презрения, какое он сейчас испытывал к себе. Жену звали Полли, тоже Полли — только сейчас до него дошло, что это имя связано с человеком, с которым он только что играл на бумаге в кошки-мышки, дошло и ушло: чистое совпадение. Он лениво помахал жене рукой, состроил деланную улыбку и ускорил шаги, пока не дошел до начала аллеи и не скрылся из виду за поворотом дороги. Почти радуясь тому, что его не видят, он сразу же сбросил скорость и не спеша побрел к морю.

Шел он туда тридцать пять минут. Спешить было некуда. Выйдя на берег, он почувствовал, что дышит тяжело, но, к счастью, не слишком тяжело для своего возраста. Рядом оказалась незанятая деревянная скамья, он присел отдохнуть. Он старался ни о чем не думать, глядя на расстилавшуюся перед ним мирную картину — песчаную полосу пляжа, море, пустынный горизонт, — и ждал, не случится ли с ним какого-нибудь чуда. Бессмысленный его взгляд остановился на людях, совершавших прогулку в отдалении, вдоль самой кромки воды, вокруг некоторых бегали спущенные с поводков собаки. Большинство прогуливающихся были женщины. В последние годы он заметил за собой привычку все чаще и чаще обращать внимание на женщин. Привычка возникла с тех пор, как женщины стали носить брюки — разного покроя, но непременно в обтяжку на бедрах, так что хорошо просматривались очертания трусиков — и, разумеется, мини-юбки. Но эти, попавшие сейчас в поле его зрения, были какие-то низкорослые, с грузными фигурами. Тащатся по песку, как гусыни, никакой грации.

Однако куда подевалось его вдохновение, изобретательность, мастерство, мрачно размышлял он. Кое-какие ответы он знал, они годились и для него самого, и для многих его современников, занятых тем же ремеслом, и для литературных знаменитостей, которых давно не было в живых. Прежде, когда он был полон жизненной энергии и молодого задора, стоило ему только захотеть, как откуда ни возьмись, из какого-то неиссякаемого волшебного источника рождались в голове необыкновенные образы и сюжеты. Теперь ему приходится ломать эту голову и ждать прилива вдохновения. Ломая голову в ожидании прилива, он тупо смотрел на вольные птичьи стаи, на парящих в воздухе тяжеловесных чаек и легкокрылых крачек, на быстроногих куликов, бегущих по влажному песку за отхлынувшей волной в поисках мальков-червячков. Он ждал и страстно жаждал хотя бы намека на свежую плодотворную идею, которая должна вот-вот мелькнуть где-то в проблеске откровения, как жар-птица, внезапно выпорхнувшая на свободу, жар-птица, которая когда-то приносила ему недели и месяцы творческого подъема, идею надежную, неизъяснимую, обещающую разжечь пламя воображения и укрепить в нем дух искания. Мысли его путались, глаза стекленели. Он чувствовал, как тяжелеет и клонится книзу голова. Веки сами собой сомкнулись. Он, кажется, даже задремал. Потом очнулся, задумался, губы задвигались в воображаемом диалоге. Он почувствовал, что молитвы его — о чудо! — услышаны, и резко поднялся со скамьи.

Дорога домой была на десять минут короче. Не глядя по сторонам, он пошел к невысокому деревянному дому, который служил ему мастерской и где спали остававшиеся на ночь гости в тех нечастых случаях, когда они с женой приглашали кого-то к себе. Дышалось ему еще тяжелее, чем час назад, но он этого не замечал. Полли, подрезавшая розовый куст, не могла не заметить, что мужа будто подменили: уверенная походка, решительный вид. Она понимающе улыбнулась и, когда он молодцевато помахал ей рукой, вся засветилась радостью и надеждой. Он немного вспотел от быстрой ходьбы. Войдя в мастерскую, он быстро сполоснул холодной водой лицо, шею и кинулся к столу. Все готово: вертящееся кресло, включенный приемник. Он пододвинул к себе блокнот, взял ручку. Он едва ли отдавал себе отчет, что мурлычет карибскую песенку «Желтая птица». Тут же из приемника, всегда настроенного на волну классической музыки, полились звуки. Какая удача! Это была жизнерадостная заключительная часть знаменитого виолончельного концерта Гайдна. Он ликовал.

«— Она не хочет петь. Она умерла.

Мальчишка все продумал заранее. Он не хотел, чтобы продавщица в отделе домашних животных местного универсама узнала правду. Он также не хотел, чтобы кто-нибудь в семье догадался, что он выпустил новую канарейку из клетки — ему не терпелось посмотреть, что она будет делать. Он закрыл окна, затворил дверь. Канарейка вышла из клетки, повертела туда-сюда головкой, вспорхнула и полетела прямо в зеркало над туалетной тумбой. Удар, и птица падает бездыханная, едва шевельнув перышками.

— Мама хочет, чтобы вы вернули деньги, — соврал он, глядя невинными глазами на продавщицу. — У нее счет в вашем магазине.

Через много лет Эрвин вспомнил желтую канарейку и назвал случившееся своим первым соприкосновением со смертью. И первой выгодной сделкой. И первым удачным обманом. Он так легко сплутовал, что решил смошенничать еще раз, когда потребуют обстоятельства. Как и Том Сойер, он был мастак по части плутовства и до сих пор ни разу не попал в беду из-за своих проделок. Как последний пижон, он считал себя неуязвимым. Когда его избрали президентом США, он наперекор логике присвоил себе кодовое имя „Желтая птица“.

— Куда подевалась канарейка? — спросила вечером мама. — И где клетка?

У Эрвина не было другого выхода, как признаться.

— Она не хотела петь, — ответил он, — и я отнес ее обратно в магазин. Они возвратят деньги.

— Вчера она пела, — заметил старший брат.

— А сегодня расхотела.

— Почему продавщица не поменяла канарейку на другую, которая поет?

— У них больше нет канареек.

— Разве ты не мог подождать денек — может, она бы запела.

— Она умерла, — сказал Эрвин.

— Умерла?!

— Да, так сказали в магазине.

— Как тогда наша собака. Чуть не умерла, — фыркнул брат. — Ты запер ее в машине и забыл.

— Но собака же не умерла, — возразила сестра, которая обожала спорить со старшим братом.

— Да, не умерла, потому что я заметил, что ее нет с нами. Остальным было до лампочки.

Сорок пять лет спустя трусливо запершийся в Белом доме, как в осажденной крепости, и ожидающий унизительной процедуры импичмента, он вспомнил штуку с канарейкой и в очередное сбивчивое, уклончивое, лицемерное, жалостно-виноватое выступление ни с того ни с сего вставил стихотворные строки какого-то забытого им поэта, на которые он наткнулся неизвестно где и неизвестно когда: „Пусть птаха малая научит меня петь, и я не покушусь на блеск бесчисленных созвездий“. Прозвучало великолепно, подумал он, и, окрыленный, вознесся в эмпиреи изящной словесности и искусства. На ум пришло изречение, которое у него почему-то ассоциировалось с Элеонорой Рузвельт: „Лучше зажечь свечу, чем проклинать темноту“. Экспромт показался ему удачным, и, еще не закончив выступления, он уже грелся в лучах своей учености.

Но его советники и спичрайтеры были в ужасе. С беспомощным отчаянием они смотрели друг на друга, не зная, что делать. „Откуда только взялся этот поц?!“ — развел руками один из Нью-Йорка. Другой, пробормотав извинения, кинулся вон: его тошнило.

— Для человека, которого считают толковым политиком, твой отец иногда просто глуп, ты не находишь? — спросила жена Эрвина, смотревшая выступление мужа по телевизору.

— Я и сама это заметила, — отозвалась его дочь.

Потом Эрвин легко отмел их неприятные вопросы и выражения неодобрения. Он знал, что может рассчитывать на свою семью. Предстояли трудные времена, но семья сплотится вокруг него. Хорошо, что у него нет фамильной собственности. Им просто некуда деться. Им негде жить, кроме как в Белом доме. Вместе с тем плохо, что у него нет фамильной собственности и в ближайшие два года ему тоже негде жить, кроме как в Белом доме, жить на смешное жалованье, если учесть, какую кучу дел приходится делать, какое давление со всех сторон выдерживать и какие бешеные налоги платить, поскольку систематическое начисление оных происходит под бдительным оком общественности. Впрочем, если ему удастся эти два года удержаться в кресле, он выйдет в отставку с какой-никакой пенсией и даже аурой респектабельности. С другой стороны, он подумывал и о том, чтобы уйти сейчас, уйти по-тихому, спустить дело на тормозах, пожертвовав, разумеется, частью своей чести, при условии, что его грехи будут помнить не дольше, чем грехи его предшественников и прочих политических проституток в Вашингтоне, и что ему обеспечат приличное жилье и разумный пожизненный пенсион, который позволит смотреть на вещи проще и регулярно тусоваться на национальных траурных церемониях, куда как воронье слетались другие здравствующие экс-президенты, такие же тупые пустомели, как и он сам. Он был между молотом и наковальней, нет, лучше сказать, между скалой и твердыней — это образно и не так избито, надо будет использовать в очередной публичной речи, — но Эрвин не сомневался, что все образуется, что „дорога трудна, но дорогу осилит идущий“, как он любил повторять, и что он и правда, истинная правда, непременно…»

Господи, ну и бред! Нет, к чертям собачьим, решает он. Ничего стоящего из такого материала не выжмешь.

И вообще — кому это нужно? Еще один политический фарс, еще одна слезливая семейная сага? Серьезный роман, изображающий продажных вашингтонских шутов гороховых такими, какие они есть на самом деле, невозможен по определению. И оригинальным такой роман не может быть, и увлекательным быть не может. Нелепым, бессодержательным, банальным — пожалуй, но только не серьезным, да и такого пошлого чтива наиздавали — завались. У кого есть хоть крупица совести и соображения, тот ни во что не ставит болванов из высших сфер и уж тем более не ожидает от них ничего хорошего. Кроме того, у него было ощущение — нет, не ощущение, он твердо знал, что так или иначе затрагивал эту тему в каком-то из прежних своих сочинений. Последнее время его часто угнетала горькая мысль, что он по крайней мере однажды уже писал о том, о чем пытался писать теперь. Он не желал повторяться и поэтому не знал, кому еще попробовать подражать. Ленивым, почти машинальным движением он отодвинул блокнот и шариковую ручку, тяжело дыша, но не слыша своего дыхания, поднялся из-за стола, растянулся на диване, стоявшем тут же, в кабинете, и закрыл глаза. Ему вспомнилось, что, когда он был молод и в форме, самые удачные сюжеты и слова, бывало, приходили к нему именно в лежачем положении. А также самые неудачные, хмыкнул он про себя, вроде последних и предпоследних.

Ну хорошо, а что дальше?

Ремесленник, у которого за плечами достаточное количество прожитых лет, особенно сочинитель вымышленных историй для печатной страницы и для сцены, может достичь такого возраста, когда не способен написать ничего нового, но все-таки хочет писать и писать. Музыканты горько шутят, говоря о последних сочинениях рано умершего Моцарта, что ему следовало умереть еще раньше. Зато Шекспир знал, когда надо уйти. «С пирушками теперь покончено», — писал он в «Буре» и отбыл с нажитым добром в Стратфорд, предпочтя скромную жизнь помещика вакханалии театральной жизни в Лондоне, для которой, как можно заключить, он стал слишком стар. Человек, еще в молодости проницательно заметивший, что «вино усиливает желание, но мешает исполнению оного», по собственным эскападам знал, что годы, проведенные с вином либо без вина, ослабляют само желание, а также притупляют многолетнюю жажду театрального успеха, в основном давно достигнутого. Да, Верди сочинил великолепного «Отелло», когда ему было за семьдесят, но он был великий композитор и величайшее исключение из правила. Большинство же из нас утрачивают творческие способности с возрастом и с накопленным опытом. Профессиональные навыки отнюдь не облегчают работу, и когда мы перестаем писать, то начинаем внезапно и мучительно испытывать на себе бремя свободного времени, которым не научились распоряжаться.

Наш герой не был великим писателем и не был исключением. Он был одним из многих, кто не хотел бросать. Он не знал, куда девать досуг. Ему не оставалось ничего лучшего, как пытаться писать роман, потом еще один, потом еще. Почему он это делал? Когда его спрашивали, работает ли он над чем-нибудь новеньким, он с сардоническим смешком называл причину. Конечно, отвечал он, ведь ему не остается ничего лучшего. Ответ принимали за оригинальную шутку. Но сам-то он знал, что это — чистая правда. У него действительно не было выбора. Как и другие, отмеченные тем же высоким призванием, он не мог придумать, чем еще занять себя, чем увлечься или развлечься. Охоту он считал зверским занятием, рыбную ловлю — глупым: рыбу всегда можно купить. Теннис, гольф, лыжи, хождение под парусом отнимали порядочно времени, но он считал их, как и танцы, нестоящими забавами для вдумчивых людей. Может быть, пешие путешествия. Но он не любил ходить пешком и боялся физических нагрузок и неудобств. Он не без оснований предполагал, что даже Хемингуэй считал дни между охотничьими и рыбачьими вылазками обременительно-бесплодными, а падение интереса к нему со стороны публики и критики воспринимал как нечто невыносимое, ужасное. Парадокс литературного творчества в том и состоит, что чем отточеннее перо и несомненнее успехи, тем труднее пишется — для доказательства загляните в заключительные главы биографий знаменитых авторов, — и если человек осмеливается «завязать», на него сразу же наваливается тяжесть свободного времени, которое надо заполнить каким-то образом. Минуты томительно тянутся часами, дни тщетно тащатся, как годы. Даже супружеские измены отнимают меньше дневных и предвечерних часов по мере того, как страсть уступает место влечению, а влечение — ностальгическим ламентациям о былом. Особенно после неизбежного переезда в деревню, где гораздо меньше возможностей, а трудностей, понятно, куда больше. Даже у самых крупных и непререкаемых литературных авторитетов в поздние годы бывает спад, и они погружаются в тоску и отчаяние, которые зачастую означают конец игры.

Сколько раз в день должен разумный человек прилечь и подремать — поздним утром, после полудня, ближе к вечеру, до ужина, после ужина на диване в гостиной перед отходом ко сну, — прежде чем он почувствует, что засыпает непробудным, вечным сном?

Подрядившись в Университете Южной Каролины прочитать лекцию в конце академического года, он уже начал изучать биографии знаменитых писателей и подумывал над тем, не огорошить ли слушателей названием лекции — «Литература отчаяния».

Наш автор был полон решимости продолжать писать, стараться продолжать писать. Он любил прилагать к себе, слабеющему, заключительные слова неназываемого голоса в пьесе Сэмюэла Беккета «Неназываемый»: «Я должен продолжать. Я не могу продолжать. Я буду продолжать», хотя его напасти и отдаленно не напоминали злосчастия героев пьесы. Для пущей верности он добавлял строку из теннисоновского «Улисса»: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Он будет продолжать.

Но за что же все-таки взяться? Роман о романисте исключается. Passe, вчерашний день, устарело. Да и тема, считай, закрыта растущим воинством наших печатающихся авторов. Совершенно исключается. Как исключается и книга о разочарованном, вечно недовольном университетском профессоре с несбывшимися литературными амбициями. Да, но почему обязательно профессор? Вместо него может быть учительница средней школы, попадающая в неудачные любовные истории с неудачными партнерами, на которых она больше смотреть не может без отвращения. Или учитель, глупо и без счета изменяющий жене.

Нет, не то и не для него. И потом, сколько можно об этом?

Несчастные супружества, неустроенные семьи — устроенные бывают? Отцы и дети, их натянутые, даже враждебные отношения — это надо давать крупным планом, и чтобы глаз — как хирургический скальпель. Требует полного погружения в материал, он такого не выдержит. И вообще это лучше получается у женщин, у них в наши дни многое лучше получается, включая обязанности, от века возложенные на мужчину, хмыкнул он, не уточняя, что это за обязанности. Дальше, исторические личности — специализация тех, кому он не чета, но и тех история перестает вдохновлять, как только они вчитаются в нее получше. Тайны, приключения, убийства его не интересовали, в них он просто не силен. В шпионском романе, в запутанной детективной истории — тоже. Может быть, гангстеры? Динамичный, захватывающий сюжет, голый секс, насилие. Или мафия? Может быть, очень может быть… Однажды он разыскивал в груде книг какую-то серьезную работу, забыл о чем, и ему попались любопытные сведения о гангстерах, промышлявших в двадцатые годы на Кони-Айленде. Идея написать о мафии с Кони-Айленда приходила ему в голову всякий раз, когда хотелось сделать роман, который легко переделать в киносценарий, который возьмет Голливуд. Что ж, материал сам идет в руки — но материал еще не замысел. На чем конкретно остановиться? И опять-таки идея эта требует изнурительной головоломной работы над феерической фабулой. На нее, эту работу, у него не хватит ни времени, ни, как ему хотелось думать, дешевой изобретательности. Больше всего он ценил в Борхесе то, что тот презирал избитые приемы прозы, как то: сюжет, обрисовку персонажей, мотивацию их поступков. Самые длинные сочинения Борхеса на редкость коротки. Он милосерден по отношению к читателю. Наш автор тоже научился обходиться без сюжета и обходить непременные и надуманные сложности. Правда, Борхес не продал ни одной своей работы американским киношникам или телевизионщикам, а продажа прав на экранизацию — это наша, сугубо американская, мера успеха, такого успеха, который утверждает вас в глазах отечественной аудитории как писателя незаурядного, и на ваши произведения ставится печать доброкачественной литературы. Само собой, остается еще одна тема — война, но она исчерпана, во всяком случае, покуда не разразится новая война, более интересная и удобная для художественного осмысления. К тому же он уже сотворил один неплохой роман, основанный на его военной службе во Второй мировой и создавший ему кое-какую репутацию, и он не знал, что, помимо гонораров, он мог бы добавить другой книгой. Да, в мире пока существуют экономическое неравенство и несправедливость, это общеизвестный факт. Однако не кричащий, не бросающийся в глаза. То же самое с расовым насилием. Социальный реализм — старье, вышедшее из моды. Где-то на дальней горелке его воображения давно томилась на медленном огне мыслишка сделать что-нибудь этакое, например, умеренно благопристойный сексуальный романчик. Томилась, вероятно, чересчур долго, потому что бесчисленное множество его коллег стряпали тем временем такие книжки одну за другой. Постельными сценами теперь никого не удивишь, секс прочно вошел в литературу, как когда-то в жизнь, особенно в бесстыдные журнальчики, предлагающие широчайший спектр дамских и девичьих услуг. И все-таки на один из крючков своей памяти и на одну карточку своей разросшейся картотеки он занес принципы подхода к сексуальному роману, обещающие оригинальность и дразнящую долю непристойности, роман вполне откровенный, грязноватый, пожалуй, даже порнографический, несмотря на то что в нем раскроется женский взгляд на вещи, хотя повествование будет вестись от лица мужчины. Для того чтобы подхлестнуть память и воображение, он еще несколько месяцев назад на особой карточке прописными печатными буквами начертал слова — название книги:

СЕКС-РОМАН

Когда его спрашивали, над чем он намерен трудиться теперь и он называл свое намерение, глаза у знакомых мужчин и женщин загорались от любопытства и предвкушения «клубнички». В этом заявлении и состоял весь фокус — припрятанный до поры козырь в рукаве: туз бьет даму, острил он про себя, понимая, что острота туповата и он не произнесет ее вслух даже под мухой. Заявляя о намерении писать секс-роман, он знал, что никогда его не напишет, пусть даже с точки зрения женщины. Такая книга вряд ли приличествует человеку его возраста, с удовольствием пребывающему в аскетической атмосфере незапятнанной репутации. Однако больше всего его смущало ощущение непоправимой неуверенности в самом предмете, о котором он постепенно утрачивал адекватное представление. Когда он видел, как веселые стайки девчушек, поступающих в колледж, увлеченно хвастаются друг перед дружкой, что они давно потеряли невинность, находятся под постоянным наблюдением медиков и глотают наркотики, он чувствовал, что цивилизация шагает вперед такими большими шагами, что он не успевает познакомиться с новыми явлениями жизни и беспомощно ковыляет далеко позади. Нет, замысел секс-романа о женщине, написанного мужчиной, при всей своей плодотворно-скабрезной притягательности практически недостижим. Но о чем же тогда писать?

Послушай, а как насчет романа, в котором повествование ведет сам роман? Он фыркнул над капризами своей фантазии. Почему бы и нет?

Идея, отнюдь не казавшаяся невозможной, моментально вызвала возбуждение. Начало романа очень простое, само приходит на ум: «Я зародился в мозгу Достоевского, Кафки или Мелвилла. Вот мои первые слова: „Я человек больной… Я злой человек. Я думаю, что у меня болит печень“», или: «Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое», или «Зовите меня Измаил». Кому из читателей не захочется узнать, что это значит — быть знаменитым произведением прозы, герой которого — сама книга, борющаяся за существование?

Да, что ни говори, замечательная, зажигательная идея, но ее хватит всего на несколько страниц, на экспериментальный этюд для отдела юмора в академическом ежеквартальнике, чьи просвещенные читатели сразу узнают, кто есть кто. Где еще, в каком краю искать что-нибудь новенькое, оригинальное, такое, о чем не писали ни он, ни десятки других и не строчат сейчас, в эту самую минуту, когда он бездарно бьется над бумагой? Если на земле нет такого края, может быть, поискать на небесах? Вполне, вполне уместно. Тем более что многие созвездия названы именами людей и животных и имеют увлекательную историю. Большая Медведица, Малая Медведица, Кассиопея, Орион-охотник… Все это мило, но в таком случае придется засесть за астрономию, хуже того, много хуже — за астрологию. Придется искать людей, сведущих в астрологии, чтобы провести с ними серию бесед, и тут же шевельнулось опасение, что этими собеседниками окажутся женщины, до безрассудства твердые в своей астрологической вере, скорее всего вегетарианки и слабые на передок. Он, вспомнилось, встречал таких прежде и когда-то, в незапамятные времена, был влюблен в двоих. Без усилия и с нежностью, словно воочию увидел он двух молодых женщин, с которыми у него были такие страстные встречи давным-давным-давно. Одна, он слышал, потом вышла замуж и нарожала детей, имя другой иногда появлялось в газетах — она стала заметной фигурой в рекламе развлекательного бизнеса. Обе любили картишки. Он улыбнулся, вспомнив еще кое-что. С одной он целый год выедал ежедневно по банке пивных дрожжей, приправленных яичным желтком с добавлением холина и бананов, перемешанных с йогуртом, снятым молоком и медом, — гремучая смесь, до того отвратительная, что трудно себе представить. Почти целый год, подумать только! Вот она, безрассудная причуда бескорыстной любви. Одна возлюбленная научила его слышать в глубине сладкозвучных мелодий камерной музыки Шуберта растущий рокот треволнений. Другая посвятила его в тайны томных ритуалов индуистского искусства любовного акта. Ради них он с помощью физических упражнений сбрасывал вес, чтобы похвастаться стройным и сильным спортивным телом. Всегда, когда он вспоминал их, им овладевала несбыточная мечта встретиться с каждой из них хоть один еще раз, чтобы с грустью почувствовать взаимное влечение и вместе посмотреть, что из этого получится. Ему казалось, что он знает, что получится: несмотря на рубцы и раны, нанесенные временем, он влюбится в обеих на два-три дня, а может быть, и больше, потому что и та и другая были умные, проницательные, наделенные чувством юмора женщины, и обе влюбятся в него, хоть на день, на два, потому что он тоже умный, проницательный и наделен чувством юмора. В каком-то из своих набросков он даже запечатлел придуманную ситуацию: обеспокоенный муж одной из них неожиданно звонит ему и устраивает свидание с женой, которая захотела еще разок повидаться с ним, но не может выбраться из дома из-за плохого самочувствия. Он не сомневался, что встреча пройдет замечательно. Он же в конце концов оптимист. Он в конце концов романист.

Да, звезды — это прекрасно, но на роль персонажей они не годятся. Они не поддадутся персонификации — нам слишком много о них известно. Пусть себе светят на расстоянии миллиардов световых лет. Тогда, может быть, планеты? Он вспомнил, что их семь или девять, что они бесконечно вращаются вокруг Земли и у каждой свое название. Название и легендарная история. И какая история! Распри, любовь, войны… Вначале была ужасающая семейная драма немыслимой жестокости. Она длилась три поколения — начиная от Урана, который проглатывал своих многочисленных новорожденных детей, чтобы никто из них не занял его места, пока один из сыновей, Кронос, не отсек ему член; обуянный тем же опасением, Кронос тоже умерщвлял собственное потомство, пока его не сверг сын Зевс, который начал с того, что проглотил первую жену, чтобы не родился и не пересилил его первый отпрыск. Такие вот люди — титаны, боги. А любовные страсти? Взять хотя бы Венеру и Марса, прикованных к своим орбитам, разделенных Землей, но вожделеющих друг друга так, что вот-вот преодолеют небесное притяжение и сольются в эротическом экстазе. Даже Земля — Ге или Гея, надо уточнить — имела за плечами богатейший сексуальный опыт как первая Матерь, совокупившаяся с Небом. А где-то там, в запредельной дали, находится Плутон, владыка подземного царства мертвых, со своей похищенной невестой Персефоной, которой, однако, позволено каждые шесть месяцев возвращаться на землю, дабы произрастала растительность и зеленели поля. Напрашивается хохма о том, с каким жгучим нетерпением Плутон — у греков его звали Гадес — ждал ежегодной шестимесячной отлучки своей любезной супруги. Плутон и Гадес составляли некоторую проблему: названия у планет римские, а приключения — точно как у греческих богов и простых смертных. Но ее нетрудно обойти, достаточно двух-трех пояснительных предложений, как это повсеместно нынче делается. Да, спохватился он, мешает еще одна небольшая подробность: планеты вращаются не вокруг Земли, а вокруг Солнца, и Земля — всего лишь одна из планет. Этого не знали и не могли знать создатели первых мифов. Но ничего, ведь Ге или Гея (но точно не Рея!), мать-Земля, мать всех богов, фигурирует в самых ранних мифах. Именно она подучила Кроноса оскопить серпом отца, а потом хранила Зевса, пока тот не вырос и, в свою очередь, не сверг своего отца, Кроноса. Так, значит, семь или девять (уточнить!) планет, среди них и Меркурий, отождествляемый с греческим Гермесом, — все они связаны кровными узами, все движутся по своим орбитам, движутся в полнейшей безнадежности, поскольку связаны силами всемирного тяготения. Чем они заняты, о чем думают, что им снится? Семь — или девять — глав, семь или девять сюжетов, может быть, даже больше.

Надо подумать, подумали мы, старый писатель и я.

Все боги у древних греков были с сумасшедшинкой. Один из них, Прометей, создал из глиняной фигурки жалкий род земных людей. Это дерзкое деяние так разозлило Зевса, что он наказал Прометея: сначала отправил его в ссылку, а потом приковал цепями к скале, где каждый день орел выклевывал ему печень. Зевс сделал так, чтобы за ночь печень опять отрастала и Прометей сызнова мучился бы целый день. Бросая вызов Зевсу, Прометей совершил массу других своевольных поступков, которые приводили того в ярость. Он похитил у богов огонь и отдал его людям, чтобы те могли согреваться и готовить пищу. Новая, земная, порода должна была выжить, плодиться и размножаться, и посему он научил ее всяким ремеслам и искусствам. Все это выводило Зевса из себя. Он полагал, что человечество надобно заморозить до смерти, всех поголовно, что род людской должен прекратиться таким же дурацким способом, каким появился на свет. Кому они нужны, эти беспомощные людишки, копошащиеся где-то там, внизу, кому? Жаждущий слыть человеколюбцем не должен был вообще создавать человечество.

Над Зевсом тяготело тайное проклятие, угрожавшее его жизни и власти. Он знал о проклятии, но не знал, как его предотвратить. Прометей знал, что нужно предпринять, но долгое время скрывал это знание от Зевса. (Мы-то знаем: Зевса свергнет и захватит власть его собственный сын, рожденный от бессмертной женщины, которой было предназначено выносить и вырастить отпрыска более могучего, чем отец.) Прометей отказывался назвать Зевсу имя этой богини, пока тот не собьет с него цепи, а Зевс отказывался освободить Прометея, пока тот не скажет. Закавыка, как в «Уловке-22». В конце концов Зевс все узнал, но прежде чем это случилось, он перестал трахаться с бессмертными бабами на суше, на море и на горе Олимп, делая единственное исключение для Геры, своей верной и испытанной супруги. Приблизительно в то же время Зевс, словно бы ненароком, начал пересматривать свое отношение к человечеству, которое Прометей развел на земле, тем более когда заметил, как хорошо слеплены иные женщины, да и мужчины тоже. Через некоторое время ему полюбился Ганимед, он взял его, разумеется, силой и был так очарован прекрасным юношей, что, приняв облик орла, когтями вознес его на небеса, в бессмертие, где держат в качестве виночерпия на пирах богов.

А что Прометей?

Прометей? Надо почитать о нем побольше, посмотреть, не родился ли он от Зевса. Если да… Бог ты мой, какая захватывающая дух перспектива открывается взору художника, взявшегося воссоздать нескончаемую неистовую схватку между бессмертным отцом и бессмертным сыном! Если же нет, то что еще скажешь этой книгой, чего не сказано Гомером, Гесиодом, Эсхилом, Софоклом, Еврипидом, чего не добавил Перси Биш Шелли или, на худой конец, Филип Рот.

Черт! Прометей никакой не сын Зевсу, его родил кто-то из титанов, которые помогали ему скинуть Кроноса, его отца, и сесть на его место.

Но может быть?.. Может быть…

Может быть, это даже к лучшему.

Мой муж приходится мне также и братом. Среди нас, небожителей, подобный брак — дело обычное. Но этот факт не объясняет Зевса, тем более не оправдывает его. Стоит мне отвернуться, как он уже с другой женщиной. Он превращается в быка, в орла, в лебедя, в змея и даже в золотой дождь. В случае с Алкменой он просто принял на время облик ее мужа. В результате у меня появилась еще одна презренная соперница и плод их соития, Геракл — вам ближе, понимаю, Геркулес, — которому я мстила всю жизнь. Я богиня ревнивая, потому что добродетельная. Не верьте, если услышите, что это не так. Вы представить не можете, сколько времени и сил у меня уходит на то, чтобы разобраться с теми, на ком он скачет. Выследит одну, войдет к ней и сматывается, а той приходится носить и одной растить ребенка. Отчего они такие, эти мужчины? Сначала им подавай побольше баб, а потом, насытившись, они нас ни во что не ставят. Даже на нашего благочинного Аполлона нападает временами такой зуд, что он как угорелый начинает гоняться за нимфами и дриадами. Бедняжкам не позавидуешь. Арес тоже хорош, сразу лезет на эту шлюшку Афродиту, как только ее муж Гермес отойдет к своей наковальне. В свое время говорили, что она и с Зевсом была, по меньшей мере раз. Не доказано? Да. Необоснованно? Как знать… Афродита цацей ходит, нос дерет, точно это и в самом деле было. А что я могу сделать, даже если эти слухи — правда? Мало что могу. Как-никак она тоже богиня. При всем желании я не в состоянии превратить ее в корову, как сделала с Ио, или в медведицу, как с Каллисто, или одурачить, как одурачила Семелу: подговорила ее упросить Зевса явиться перед ней во всем своем божественном величии, тот согласился, и ее испепелили молнии. Казалось бы, муж должен поостеречься в выборе возлюбленных, узнав, что некоей женщине суждено родить от него сына, который будет могущественнее отца. Если это случится, с Зевсом покончено. Так нет же, козел никак не угомонится. Смотрю я на него и удивляюсь. И вообще мужчинам удивляюсь, и сексу, и самой себе. Я недурна собой, по-царски величественна и прекрасна, можно сказать, как Юнона. Так я себе и говорю. Правда, однажды в порыве тщеславия я вступила в спор с Афродитой и Афиной — кто из нас самая красивая, и троянский принц Парис рассудил не в мою пользу. Каждая подкупала его как могла. Будешь самым великим на земле, шепнула я ему на ухо, если выберешь меня. Но эта крутобедрая распутница Афродита бесстыдно оголила перед ним свои круглые сочные ягодицы и, приподнимая руками груди, обещала ему в жены самую прекрасную женщину на свете. Не помню, что предложила Афина. Понятно, кто выиграл.

С тех пор я возненавидела Париса и всех обитателей города Троя. Когда греки-ахейцы поплыли туда на войну, я им помогала, а эта мочалка Афродита взяла сторону Трои.

Мне кажется, я не понимаю мужчин. Почему Зевсу нужны другие женщины, почему он их вожделеет? Теперь я часто сплю одна и, засыпая, вижу разные картины. Как эти женщины чувствуют себя с Зевсом? Сопротивляются, зная, что это Зевс? Или получают удовольствие, когда он берет их? Иногда представляю себя на месте Леды. Наверное, это очень волнующе, когда тебя покрывает огромный лебедь, особенно если сознаешь, что это бог. А случай с Данаей? Мне тоже было бы приятно, если бы Зевс вдруг пролился на меня в нашей спальне золотым дождем. Вот если бы он хоть раз ублаготворил меня таким манером! Но этого не случается. Со мной он не хочет играть в такие игры. И не играет, знает, что не обязательно. Когда он приходит ко мне, у него не находится для меня новой ласки. Он всегда одинаков, всегда тот же самый старый бог.

(support [a t] reallib.org)