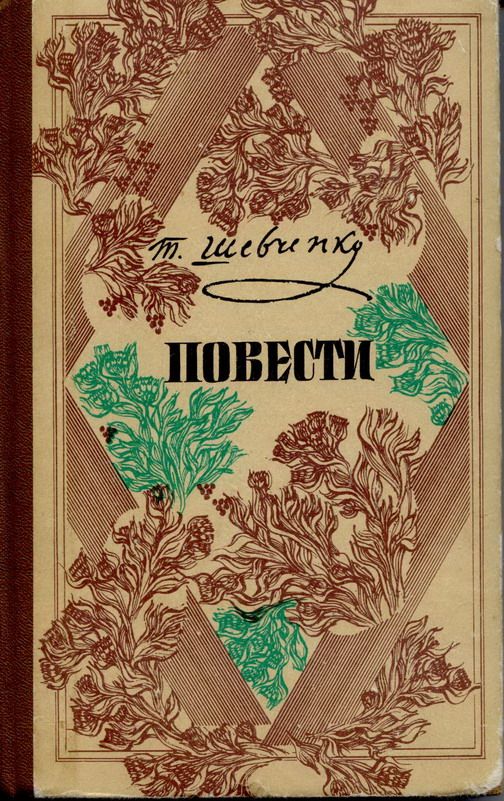

"Повести" - читать интересную книгу автора (Шевченко Тарас Григорович)

|

Киев

«ВЕСЕЛКА»

1984

|

Художественное оформление

ВЛАДИМИРА ЮРЧИШИНА

Предисловие члена-корреспондента

АН УССР Е. П. КИРИЛЮКА

Составление и примечания

доктора филологических наук

С. М. ШАХОВСКОГО

|

Ш4

803010200— 097

М206(04)—84

86. 84

©Издательство «Веселка», 1984,

предисловие, составление, примечания, иллюстрации, художественное оформление.

|

|

|

Человеческий гений проявляет себя во многих областях. Шевченко был крупнейшим поэтом современности и в то же время замечательным художником, удостоенным звания академика. После ареста за участие в тайном революционном обществе он был сослан в солдаты в далекий пограничный корпус с запрещением писать и рисовать. Но и здесь он продолжал тайно писать свои революционные стихи. Спустя три года последовал второй арест. Несмотря на то, что поэт успел передать миниатюрную книжечку со стихами верным друзьям, его все же ждала вторичная ссылка в далекий прикаспийский гарнизон.

Хотя и здесь поэт нашел благородных друзей, он решил не испытывать больше судьбу и в свободные от караульной службы часы в течение семи лет украдкой писал только повести на русском языке. К сожалению, не все они дошли до нас. Так нам известно название одной из них — «Повесть о безродном Петрусе», ученые догадываются о ее содержании, но сам текст произведения утерян.

Поскольку произведения Шевченко было строжайше запрещено печатать, он попытался передать свои повести через друзей в Петербург для публикации под псевдонимом «Кобзарь Дармограй». Однако осуществить этот замысел не удалось. И дело не только в цензуре. Замечательный русский писатель Сергей Аксаков был искренним другом поэта, но он полагал, что повести Шевченко уступают его украинским стихам. Когда Шевченко возвратился из ссылки, Аксаков не посоветовал ему печатать повести, и хотя Кобзарь и мог бы предложить издателям свои прозаические произведения, он прислушался к мнению друга.

Только спустя два десятилетия после смерти Шевченко друзья поэта напечатали его повести. Об этом речь впереди.

Мы предлагаем вниманию юных читателей лишь четыре повести Шевченко. Первой написана «Наймичка».

В этом произведении автор использовал фабульные ситуации одноименной поэмы, но сюжет несколько видоизменил. Героиню повести он назвал Лукией, ввел новые эпизоды, показал встречу с офицером-соблазнителем. В образе Лукии мы видим новые черты — ее высокую моральную стойкость. Соблазнитель предлагает ей руку, но Лукия отвергает предложение: «Не хочу я быть офицершей. Я мать офицерского сына, с меня довольно!» Автор раскрывает силу простой девушки: «Каких усилий, какого тяжкого труда ей стоило переломить себя. И только одна благородная, возвышенная любовь матери спасла тебя от разверзавшейся в другой раз перед тобою пропасти».

В повести шире, чем в поэме, раскрыта высота народной морали. Яким и Марта, безусловно, догадываются о судьбе Лукии, но принимают ее у себя с маленьким сыном: «О роду и племени ее они как бы боялися с нею речь заводить, инстинктивно понимая, что у несчастного не должно спрашивать о его прежнем счастии».

В тексте повести встречаются важные моменты, о которых, конечно, не было и упоминания в поэме. Шевченко прекрасно понимал всю тяжесть жизни подневольного крестьянства и как выдающийся мыслитель мечтал об облегчении крестьянского труда: «О агрономы-филантропы! Выдумайте вы вместо серпа какую-нибудь другую машину. Вы этим окажете величайшую услугу обреченному на тяжкий труд человечеству», — писал он в повести «Наймичка». Как известно, лишь после победы социализма в нашей стране была осуществлена мечта великого писателя.

Иногда Шевченко прибегает к историческим экскурсам, четко выделяя при этом свои собственные взгляды. Так, упомянув о кургане «Королева могила», он добавляет: «Последние, быть может, окопы Карла XII, потому что он в этих местах когда-то шлялся со своими синекафтанными шведами». В другом месте, уточняя название «Ромоданов шлях», он сначала писал, что делает это «по долгу списателя народного быта». Затем автор снимает два последних слова, подчеркивая этим, что он ставит перед собой более широкие задачи, а не только воспроизведение быта. Шевченко раскрывал типические образы в типических обстоятельствах, не раз упоминая своего предшественника в прозе Гоголя. (Так, он сравнивает старого Якима с Афанасием Ивановичем после смерти Пульхерии Ивановны).

В повести «Наймичка» мы видим широчайшую палитру художника: «Солнце близилося к горизонту и золотило своим желто-багровым светом и без того золотые, уставленные копнами поля благодатного села. Широкая долина покрывалася прозрачным светло-фиолетовым туманом и спрятала прекрасную линию своего горизонта в тумане. Сула зарделася матовым румянцем, как загоревшая на солнце молодая жница при встрече с милым косарем своим. По желтому пурпурному мату извилистой Сулы кое-где тянутся за рыбачьим челноком светлые блестящие струйки. Тянутся — и пропадают в темно-зеленом очерете».

Вслед за «Наймичкой» по фабуле одноименной поэмы была написана повесть «Варнак», а немного позже — повесть «Княгиня» по фабуле поэмы «Княжна». В конце 1854 и начале 1855 г. Шевченко пишет повесть «Музыкант» по оригинальному сюжету. Произведение посвящено крепостной интеллигенции. В русской литературе 30—40-х годов тема эта уже разрабатывалась В. Белинским («Дмитрий Калинин»), А. Тимофеевым («Художник»), Н. Павловой («Именины») и др. Образ талантливой крепостной артистки особенно сближает произведение Шевченко с повестью Герцена «Сорока-Воровка» (1848), в основу которой положен эпизод, рассказанный М. Щепкиным. К сожалению, мы не знаем, была ли известна Шевченко повесть Герцена, опубликованная в журнале «Современник». Действительность того времени давала много подобного материала. Не случайно Шевченко называет конкретные села, в которых про- исходят*события: Дигтяри, Сокиринцы, Качановка, называет почти собственными именами помещиков-крепостников. Ведь каждый читатель в образе Арновского легко мог узнать весьма популярного мецената Г. Тарновского, владельца Качановки.

В свое время к середине 30-х годов мне пришлось работать в Харькове в Институте Тараса Шевченко Нарком- проса УССР и готовить академическое издание его сочинений. Мне поручили подготовить текст повести «Музыкант».

Известно было, что эта повесть впервые была опубликована после смерти автора в киевской газете «Труд» за 1882 г., а немного позже вторично напечатана в журнале «Киевская старина» за 1887 г.

Комплект газеты «Труд» я не мог достать в Харькове и сверял текст автографа с журнальной публикацией. И что же оказалось? Буржуазные фальсификаторы пытались скрыть от читателей название сел, в которых происходило действие, а также фамилии помещиков-крепостников. Впоследствии во время командировки в Киев я сверил текст и по газете «Труд». Оказалось, что отклонений от оригинала в журнале было не меньше, чем в газете. В газете текст публикации подготовил известный в свое время критик В. П. Горленко. Он старательно затушевывал от читателей, где именно происходит действие. Вместо «Прилуки» — ставил букву «П», вместо «Дигтяри» — «Д», а вместо «Качановка» — писал «Кленовка». Шевченко в автографе дал почти подлинную фамилию помещика-крепостника: «Арновский», а публикатор везде заменил ее «Кленовский». Только в академическом издании 1948 г. текст повести напечатан по подлинной рукописи Шевченко.

Факт этот весьма показателен: помещики реакционного толка пытались скрыть от читателей названия сел, где происходили эти мерзостные истории, а также имена их владельцев.

Главная идея повестей и Герцена, и Шевченко общая: показать, что страдания талантливых крепостных — не единичное явление, а закономерность крепостнической действительности. Композиционно повесть «Музыкант» имеет форму путевых заметок автора, который по поручению Киевской археографической комиссии описывает в селах исторические памятники. Часть повествования имеет характер писем крепостного музыканта Тараса Федоровича и воспоминаний другого персонажа произведения Ивана Максимовича. Нам кажется, что Шевченко не случайно назвал своего героя Тарасом. Сирота-крепостной оказался музыкантом-виртуозом, скрипачом и виолончелистом. С большим мастерством он исполняет сложные классические произведения Мендельсона, Шопена, Вебера, Беллини. В повести говорится, что его исполнение высоко оценил великий Глинка. И в то же время герой повести Тарас вынужден, как и раньше, выполнять за столом обязанности лакея.

Не менее трагична выведенная в этом произведении история талантливой артистки-сироты Тарасевич. Нам кажется, что ее фамилия тоже не случайно произведена от имени поэта. Она совершенно бесправный человек, хотя не крепостная. Тарасевич получила воспитание в «благородном» пансионе, она очень начитана, образована, прекрасная певица. В повести Тарасевич исполняет арию Людмилы из оперы «Руслан и Людмила» под аккомпанемент самого автора, ее пение Глинка и художник В. Штернберг высоко оценивают. Но попасть 'На петербургскую сцену ей так и не удается. Тарасевич умирает в больнице под именем «крепостной девки» помещика Арновского.

Шевченко чрезвычайно смело вскрывает все язвы крепостничества, весь общественный строй, который допускал подобные уродливые явления. Герой повести «Музыкант» говорит в одном письме: «О, если бы я имел великое искусство писать! Я написал бы огромную книгу о гнусностях, совершающихся в с. Качановке. Не помню, в какой именно книге я начитал такое изречение, — что если мы видим подлеца и не показываем на него пальцами, то и мы почти такие же подлецы».

Великий Шевченко обладал этим мастерством. Он не побоялся раскрыть подлинное лицо мецената Г. С. Тарнов- ского, который принимал у себя Гоголя, Глинку, Максимовича, Маркевича и многих других деятелей литературы и искусства, оставаясь при этом закоренелым помещиком- крепостником.

Арновский не одинок в своем городе. Под пару ему его сестра. Когда актриса Тарасевич была больна, для нее поспешили приготовить надмогильный крест. «Только случилось так, — пишет Шевченко, — что она выздоровела, а умерла любимая горничная сестры Г. Арновского. И умерла, говорят, не своею смертью. Она гладила утюгом своей барине платье в воскресенье, да немного опоздала: уже во все колокола прозвонили, а платье не было готово. Вот барыня рассердилась, выхватила у нее из рук утюг да и хвать ее нечаянно по голове так, что та, бедная, тут" же и ноги протянула». Таких мест в повести немало»

Вслед за «Музыкантом» Шевченко написал повесть «Несчастный» (1855) из жизни ссыльных, «конфирмированных» за различные проступки. Название — ироническое, автор не сочувствовал развращенным помещичьим и офицерским сынкам.

В том же году написана и повесть «Капитанша», также посвященная критике морально-этического аспекта крепостничества.

Повесть «Близнецы» создана в 1855–1856 гг. Как и в других своих повестях, Шевченко резко разоблачает здесь порочный характер крепостнической системы. В центре произведения судьба двух братьев-близнецов. Мать их покончила жизнь самоубийством, и мальчиков взяли в семью сотника Сокиры, назвав их Зосимом и Савватием. Хотя условия домашнего воспитания были одинаковы, но в дальнейшем в силу различных систем воспитания у братьев формируются совершенно разные характеры. Само название повести звучало иронически, ибо родные братья были в сущности общественными антиподами. Коснулся Шевченко и прогрессивных сил, сочувствовавших народу. В повести ими выступают знаменитый автор «Энеиды» И. П. Котляревский, учитель Степан Левицкий, аптекарь Карл Осипович и др. Савватий и его товарищи по университету увлекаются «Мертвыми душами» Н. Гоголя.

Творческий метод самого Шевченко-прозаика имеет много общего с критическим реализмом великого писателя. Об этом говорит в частности литературная полемика с подражателями А. Дюма, введенная в художественное полотно повести: «Чтобы избежать оригинальности, которою так любят щегольнуть юные повествователи… сначала опишу со тщанием место, т. е. пейзаж, потом опишу действующих лиц, их домашний быт, характеры, привычки, недостатки и добродетели, а потом уже, по мере сил, приступлю к драме, т. е. к самому действию. Метода или манера эта не новая, но зато хорошая манера. А хорошее, как говорят, не стареет, исключая хорошенькую кокетку, которая, увы! увядает преждевременно».

В течение января — октября 1856 г. Шевченко написал свою предпоследнюю повесть «Художник», имеющую отдельные черты автобиографического характера. В образе рассказчика легко угадывается добрый гений юного Шевченко, — художник Иван Сошенко, в образе талантливого крепостного художника (имя его не названо) — сам автор. Но повесть нельзя рассматривать как полностью автобиографическую. В ней много художественной фантазии, домысла. Крепостной художник изображен значительно моложе, чем был Шевченко в годы освобождения от крепостной зависимости.

Очень много эпизодов во второй половине повести — женитьба и смерть художника — полностью относятся к сфере художественной фантазии.

В то же время в произведении выведены замечательные реалистические образы многих современников Шевченко, в частности художников Карла Брюллова, Алексея Венецианова, Ивана Сошенко, поэта Василия Жуковского, помещика Павла Энгельгардта, мастера Василия Ширяева. Центральным образом повести является одаренный художник, который гибнет в беспросветных условиях крепостнического общества. Главенствующая идея произведения, как и повести «Портрет» Н. Гоголя: подлинное искусство должно служить только благородным целям — прогресса и гуманизма.

Текст повести «Художник» свидетельствует о высочайшем уровне культуры Шевченко. Автор блестяще ориентируется в разных отраслях искусств различных эпох и народов. При этом необходимо принять во внимание, что у Шевченко в ссылке не было, конечно, никакой библиотеки, никаких справочников, энциклопедий. Все это богатство имен, фактов, названий произведений сохраняла память ссыльного художника. И тщательная проверка показала, что Шевченко нигде не погрешил против истории, против фактов!

Последняя русская повесть Шевченко называется «Прогулка с удовольствием и не без морали». Начата она была после окончания повести «Художник». Вторая часть завершена уже после возвращения из ссылки, 16 февраля 1858 г. Обе части подписаны псевдонимом «К. Дармограй». Шевченко возлагал большие надежды на публикацию этого произведения: «…по-моему, такие истории не только рассказывать — печатать следует. Эти растлители-беззаконники законом ограждены от кнута. То их следует и должно печатно казнить и позорить, как гнусное безобразие». Как известно, такие же задачи перед искусством ставил и Чернышевский: «Отображение жизни — общий характеристический признак искусства, который является сущностью его; часто произведения искусства имеют и значение приговора явлениям жизни…»

К великому сожалению, и эту повесть, несмотря на благожелательное отношение в литературных сферах, Шевченко не удалось напечатать. Только через несколько десятилетий повести были опубликованы в периодической печати, а затем отдельной книгой. Но русская классическая литература ушла уже далеко вперед. Тургенев, Салтыков-Щедрин, Лев Толстой, Чехов, Горький и ряд других величайших классиков русской прозы владели умами и сердцами читателя. К тому времени проза Шевченко была явлением уже минувшей эпохи.

И все же повести Шевченко являются для нас чрезвычайно ценным, своеобразным явлением, и современная молодежь не может не знать о них. Наряду с поэзией, изобразительным искусством — это одна из важнейших черт гениальной мысли Тараса Шевченко.

Е. П. КИРИЛЮК,

член-корреспондент АН УССР

|

|

Между городом Кременчугом и городом Ромнами лежит большая транспортная, или чумацкая, дорога, называемая Ромодановым шляхом. Откуда она взяла такое название, это покрыто туманом неизвестности. Чумаки же рассказывают вот какую былицу.

Жил в городе Крюкове (что за Днепром, против Кременчуга), так в этом городе Крюкове жил богатый, неисчислимо богатый чумак Роман. Каждое божие лето отправлял он две валки, по крайней мере, возов в двадцать каждая, одну на Дон за рыбой, а другую в Крым за солью. К первой пречистий чумаки, его наймиты, возвращалися в город Крюков. Часть добра сваливалась в его коморах, а с другою половиною добра он уже сам отправлялся в город Ромен с своею валкою. А шел он вот какою дорогою: сначала на Хорол, так что ему Золотоноша оставалася вправо, а Веселый Подол влево, потом из Хорола на Миргород, из Миргорода на Лохвицу, а из Лохвицы уже в Ромен. Так посудите сами, какой он круг всегда давал. И для почтаря это чего-нибудь да стоит, а про чумака и говорить нечего. Вот он однажды, продавши нароздриб и частку гуртом свое добро в городе Ромнах, думал было возвращаться домой, да приостановился ненадолго около корчмы, около той самой корчмы, что и теперь стоит уже за городом Ромнами, под вербами, на Лохвицкой и Зиньковской дороге и на Ромодановом шляху.

А тут уже, под вербами около корчмы, стояло десяток- другой чумацких возов распряженных, а кой-где под возами сидят себе люди добрые да горилку кружают. Вот он остановился со своею худобою, снял шапку, помолился богу и, обратившись к чумакам, сказал:

— Благословите, панове молодци, волы попасать!

Чумаки ему отвечали так:

Боже благословы, велыке поле! — и принялися за свое дело.

А он, оставя волы в ярмах, пошел в корчму, говоря:

Я только чвертку выпью.

Заходит в корчму, а там шинкарочка точно на картине намалевана, будто шляхтянка какая. Чумак Роман был уже хотя и немолодой чумак, одначе в нем сердце заиграло, глядя на такую кралю. Краля это смекнула да, усмехнувшися, и спрашивает его:

А чего вам хорошего надобится, господа чумаче?

Она таки умела и по-московски слово закинуть.

А вот чего мне надо, моя добродейко: кварту горилки, да дви кварты меду, да сама сядь коло мене.

Добре, — сказала шинкарка и, наливши ему кварту водки, пошла в лех с поставцем и принесла меду.

Сидит чумак Роман в конце стола, закуривши свою чумацкую люльку, а около его сидит молодая шинкарочка да смотрит на его седые усы своими голубиными глазками. Пьет чумак Роман, кружает он серебряною чарою горилку горькую, а шинкарочка молодая золотым кубком мед сладкий. Долго они вдвоем себе сидели, пили, разные песни пели. На дворе уже стемнело, а они сидят себе, пьют и поют. Уже и темная ночь на дворе, уже бы чумаку и в дорогу пора, а он все-таки сидит и пьет, а шинкарочка знай наливает, а волы бедные в ярмах стоят. Вот уже и Чепига и Волосожар за гору спрятался, и зорница взошла. Чумак Роман как бы опомнился, взял шапку, люльку и вышел из корчмы, лег в воз, накрылся свитою и едва проговорил: «Соб, мои половые!» Волы двинулися, взяли соб и пошли чистым полем, а не Лохвицкою дорогою. Неизвестно, долго ли они так шли и долго ли чумак Роман спал, только он проснулся уже в городе Кременчуге. По его следу поехали другие чумаки и пробили широкую дорогу, и назвали ее Романовым шляхом. А почему его зовут Ромоданом, этого чумаки не знают.

Таково слово в слово сказание народа о Ромодановской дороге. Не улыбайтеся добродушно, мой благосклонный читатель, я и сам плохо верю этому сказанию, но, по долгу списателя, должен был упомянуть о сем досужем вымысле народа.

Ближе к истине полагать можно вот что о происхождении Ромодановского шляху. Не был ли его пролагателем князь Григорий Ромодановский, который в 1686 году водил московскую рать под Брусяную гору, чигиринскую резиденцию неукротимого гетмана Петра Дорошенка? Я думаю, это будет правдоподобнее.

Но кто бы ни проложил эту дорогу, нам, правду сказать, до этого дела нету. А заговорили мы о ней потому, что описываемое мною происшествие совершается по сторонам ее.

Но чтобы вы полное имели понятие о Ромодановской дороге, то я прибавлю вот что.

Примечательна эта дорога тем, что, начиная от Ромна и до Кременчуга, не касается она на расстоянии 300 верст ни одного города, ни местечка, ни села, ни даже хутора. Лежит себе чистым, ровным, злачным полем. Только кой-где стоят корчмы с огромными стодолами и глубокими колодязями, построенными, собственно, для русских извозчиков, — наши чумаки никогда не останавливаются в корчмах. А по сторонам ее часто встречаются земляные укрепления разной величины и формы, поросшие перием. Нередко виднеются и курганы, совершенно круглые, сажен 50 в диаметре. Есть и больше, и меньше, всегда с выходами: двумя, тремя и четырьмя, смотря по величине кургана. Их простой народ называет просто могилами. Есть и такие насыпи (и это самые большие), которых и форму определить нельзя. Это валы разной величины и в разных направлениях. Думать надо, что форма этих шанцев впоследствии испорчена корыстолюбивым и любопытным потомством. Не помню, кто именно пробовал добывать селитру из Орельских земляных укреплений, или так называемой линии, построенной Петром Первым между Днепром и Доном, на берегу реки Орели. Но результаты оказались совсем неудовлетворительны. То может быть, что и описываемые мною курганы были пробованы каким-нибудь любителем селитры — Ходаковским в некотором роде. Не знаю, пускай про то ведают антикварии.

Нужно еще прибавить, что все эти так называемые могилы имеют свои названия, как-то: Няньки, Мордачевы, Королевы и т. д. Последние, быть может, окопы Карла XII, потому что он в этих местах когда-то шлялся с своими синекафтанными шведами.

Я одначе, во зло употребляю терпение моих благосклонных слушателей: разносился со своим Ромоданом, как дурень с писаною торбой, наговорил, что твоя перекупка с бубликами, а о самом-то деле не сказал еще ни слова.

Недалеко от Ромодановского шляху, по правую сторону (едучи из Ромена), лежит широкая прекрасная долина, окруженная невысокими холмами, уставленными, как будто сторожами, столетними дубами, липами и ясенами; вдоль широкой долины извилисто вьется белой блестящей полосою Сула.

По берегам ее стоят, распустя свои зеленые косы, старые вербы и бересты. Вдоль берега Сулы растянулося большое село, закрытое темными зелеными садами. Только кой-где из густой зелени прорезывается белое пятнышко — это белая хата с соломенною крышею. Таков вид всех почти сел в Малороссии, с большим или меньшим количеством ветряных мельниц. И как приветливо они машут своими крылами утомленному путнику, предлагая гостеприимный отдых в своих зеленых благоухающих садах.

Солнце близилося к горизонту и золотило своим желто-баг- ровым светом и без того золотые, уставленные копнами поля благодатного села. Широкая долина покрылася прозрачным светло-фиолетовым туманом и спрятала прекрасную линию своего горизонта в тумане. Сула зарделася матовым румянцем, как загоревшая на солнце молодая жница при встрече с милым косарем своим. По желтому пурпуровому мату извилистой Сулы кой-где тянутся за рыбачьим челноком светлые блестящие струйки. Тянутся и пропадают в темно-зеленом очерете. Вербы и вязы еще ниже склонилися к воде, как бы оплакивая умирающий день.

В такую-то вечернюю пору возвращалися в село с поля молодые прекрасные жницы. И как в этот день жнива были окончены, то они каждая для себя и для освящения в церкви сплела венок из колосьев пшеницы, жита и васильков и, увенчавшися венком, возвращалися с песнями ввечеру в село, выбрав сначала из среды себя царицу, чтоб было кому песни припевать.

Впереди всех их, тихо выступая, шла прекрасная царица свята; стыдливо, как бы от тяжести венка, опустила на грудь свою прекрасную смуглую голову, укрытую золотистым венком и распущенною черною косою; в руках у нее был серп и небольшой сноп жита, перевитый зеленою березкою. Настоящая Церера. За нею шли девушки и пели в честь ее свои заунывные песни; за девушками шли молодые косари с косами — они косили отаву на Суле — и скромно вторили им.

И вся эта картина была освещена заходящим раскаленным солнцем.

Прекрасная, умилительная картина!

А подойдите вы к этой картине поближе, всмотритесь в нее повнимательнее — и вы увидите на ее светлом розовом фоне такие пятна, что невольно отворотитесь и на унылые мелодические песни этих прекрасных жниц вы горько улыбнетесь и закроете уши.

Живуча и деятельна натура человека;

С утра до вечера на солнце, без малейшей тени, с утра до вечера, согнувшись, жнет бедная жница. И что же? Настал вечер — идет домой, поет, а дома не успела повечерять, опять на улице или в саду, и опять поет и поет, не умолкая, до рассвета. С рассветом опять за серп и на ниву, и снова целый день на солнце, согнувшися целый день, как ни в чем не бывало.

О агрономы-филантропы! Выдумайте вы вместо серпа какую-нибудь другую машину. Вы этим окажете величайшую услугу обреченному на тяжкий труд человечеству.

Группа косарей и жниц с своею прекрасною царицей, отраженные в светлых струях Сулы, медленно приближалися к селу. Навстречу им выбежали дети и вышли с грудными младенцами матери, встречая и поздравляя взрослых детей своих с благополучным окончанием озимных жнив.

Мать же своей прекрасной царицы со слезами благодарила девушек за оказанную честь ее дочери и просила всех до своей хаты на вечерю.

Девушки, войдя в село, значительно переглянулись между собою, а молодые косари нахмурили свои черные брови. Что бы это значило?

А вот что! И те и другие заметили около некоторых ворот вихи.

«Какое же им дело до них?» — вы скажете. О, им великое дело до этих зловещих маяков!

Когда вы въезжаете в малороссийское село и видите у ворот на высоком шесте несколько соломенных кисточек, это значит, что в селе не пехота, а кавалерия квартирует. Виха означает конюшню, а число соломенных кисточек — число лошадей на конюшне. В описываемое мною село пришли еще только квартирьеры, назначили квартиры и расставили вихи для конюшен.

Вздрогнуло сердце не одного чернобрового косаря при виде этих зловещих вих.

Не один из них припомнил страшные, трагические рассказы про бесталанных покрыток.

А жницы! О мои родные жницы! Никакие кровавые драмы вас не научат! Новина — ваш проклятый идол новина, перед которым вы кладете все, часто честь, а за нею и жизнь свою бесталанную!

С поклоном и честью встретил жниц седоусый Влас, отец прекрасной Лукии, и просил их милостиво зайти к нему в оселю и повечерять, что бог дал.

Жницы с песнями вошли на двор, а на дворе уже, на зеле- ном шпорыше, была разостлана большая белая скатерть. Девушки, по приглашению хозяина и хозяйки, сели вокруг скатерти. А царица свята, снявши золотой тяжелый венок свой, и завернув круг головы кое-как свою раскошную косу, и засучив широкие рукава своей рубахи, приняла от матери графин с водкою и начала потчевать своих подруг.

В продолжение ужина отец и мать Лукии сидели на призбе и любовалися своей единственной прекрасной дочерью. Через край полною счастия жизнию их сердце билося, глядя на свою Лукию.

А она, как приветливая хозяйка и услужливая работница, угощала подруг своих со всею прелестию наивной простоты.

После вечери девушки, помолясь богу и поблагодарив хозяина и хозяйку, и свою молодую подругу за вечерю, и взявши венки, чинно вышли на улицу.

А на улице под частоколом и под вербами дожидали их чернобровые косари.

— Иды и ты, моя доненько, на улыцю, поспивай с дивча- тамы.

— Не хочеться мени, моя мамо!

— Чому ж тоби не хочеться, мое серденько! Може, ты утомылася, то ляж, засны.

— Я ляжу спать, мамо.

— Пострывай же, я тоби постелю постелю.

И мать послала постель своей утомленной дочери и, перекрестя, уложила ее спать.

Лукия, утомленная дневным трудом и вечерним счастием, немного повертевшись на постели, заснула.

А усталые подруги ее всю ночь простояли с своими чернобровыми косарями под вербами и под калинами, припевая:

Если бы на завтрашний день не вступили уланы в село, то вся бы эта история могла и кончиться одной идиллией, а уланы, только что вступили, сейчас завязали драму. Вследствие чего и прошу моих слушателей пропустить мимо ушей по крайней мере год и обратить снисходительное внимание на картину следующего содержания.

Верстах в пяти, а может быть и больше, по левую сторону Ромодановского шляху (из Ромен же едучи), как раз против описанного мною села, лежит пологая широкая равнина, так широкая и длинная, что горизонт ее в тумане теряется, а в летние жаркие и тихие дни то бывают и миражи, как будто бы в необитаемых бесплодных и безводных степях киргизских. Вся эта долина испещрена разноцветными нивами и уставлена темными могилами, формою и величиною похожими на те могилы, что между Киевом и Васильковом, на Бело- княжем поле. Я это говорю потому, что из Киева в Одессу более проехало людей, интересующихся отечественными древностями, нежели из Ромна в Кременчуг. Ромодановским шляхом, как известно, ходят только одни чумаки, а чумак простой человек, какое ему дело до каких бы то ни было могил? Он может только задать себе вопрос: «Чиим-то трупом вас начинено?» Или, задумчиво глядя на темные могилы, запоет однозвучно, монотонно.

Так вот на этой-то равнине, между угрюмыми могилами и пестрыми нивами, зеленеет небольшой гай (роща), как бы оазис в пустыне аравийской (красно сказано!). Это хутор богатого козака Якима Гирла.

Подойдем же мы ближе к хутору и посмотрим на красоту его безыскусственную и на жизнь его хозяина. Для нас это путешествие тем более необходимо, что на этом уединенном хуторе будет продолжаться предлагаемая драма.

Весь хутор с фруктовым садом и гаем занимает не более пяти квадратных верст и окопан глубоким и широким рвом. А ров усажен вокруг всего хутора крыжовником. Ворота не дощатые, как это бывает у постоялых русских дворов, а обыкновенные, простые; по сторонам их дубовые массивные столбы и по несколько частоколин. Да у глухого конца ворот старая широковетвистая верба, как бы заслоняющая от недоброго глаза благодатный хутор. Войдя на двор хутора, вы увидите с правой стороны большую клуню, обставленную полускирдами разного хлеба, по левую сторону ворот — загороды с сараями для разной скотины, а за клунею невдалеке, под старыми берестами, две дубовые коморы и возивня. Напротив комор лех с железными дверями, а в самом конце двора, под липами, белеет хата, снопками крытая на польский лад. За хатою идет уже сад с разными породами яблунь, груш, слив, вишень, черешень и даже три старых дерева грецких орехов, вывезенных из Крыму еще дедом Якима Гирла. Посередине саду колодезь с колесом и навесом. А за садом в гаи, на небольшой поляне, пасика с куренем и погребом для пчел. А там уже дубы, липы, березы и всякое дерево до самого рва.

А за рвом уже был небольшой ставочек и около него огород, окруженный небольшим рвом и усаженный кукурузою и подсолнечниками, а баштан был немного подальше, в поле.

Так какой-то благодатный хутор у старого козака Якима Гирла.

А каким добром наполнены его дубовые коморы и лех, и рассказать нельзя.

А чумаки его — где они на свете не ходят! И в Крыму, и на Дону, и в Одессе, а про Киев и говорить нечего.

Раз было взялся он поставить песок сахарный в самую Москву; только Москва шутить не любит с нашим братом хохлом. Так что он едва с парой волами домой пришел. И с тех пор, если ему ненароком кто скажет слово про Москву, то просто из хаты выгонит, а если в гостях услышит такое слово, то наденет шапку и, не прощаясь с хозяином, уедет на свой хутор. Яким Гирло, как видно, был человек не так себе. Не всякому давал себе ступить на пяты.

Это было в августе месяце, в воскресенье, так около полудня. Яким Гирло вышел из хаты и сел на призбе. Он был человек уже не молодой, но свежий и здоровый, усы и чуб были не то что седые, а серые. Рубаха на нем чистая, белая, шаровары тоже белые; он не любил разных московских китаек, а носил все белое; сапоги на нем добрые, юхтовые. Взглянувши на него раз, то можно было сказать, что это человек достаточный: в лице что-то есть такое.

Вскоре за ним вышла и жена его Марта, женщина лет сорока, а может и больше, чисто и хорошо одетая: в желтых юхтовых сапогах, в плахте и шелковой красной юпке, — хоть бы и на старухе, так было бы к лицу.

Вынесла Марта сначала скамейку, покрытую к и л ы м к о м, и поставила ее перед мужем, а потом уже вынесла миску с варениками и тарелку со сметаной. И все это поставила на временном столе перед мужем и сама села около него.

— Нумо полудновать, Якиме, — сказала она мужу.

Яким, перекрестясь, сказал:

— А полудновать, так и полудновать. Господи, благослови!

И с этим словом расправил свои серые усы и взял вареник.

После вареников Марта вынесла миску слив и желтую душистую дыню; покушали и слив, и дыни немного. После полдника Марта убрала все и села опять на призбе около своего мужа. Долго они сидели молча. Наконец Марта заговорила:

— Что-то долго не видать чумаков наших с рыбою.

— Да, что-то долго не видать. — И Яким замолчал. Ему как бы не хотелося продолжать разговора. Впрочем, он вообще был неговорлив.

Немного погодя Марта опять заговорила:

— Я все думаю, Якиме: кому-то мы после себя добро свое оставим? Не даровал нам с тобою господь ни дочери, ни сына. Так и помремо одиноки!

— Так что ж, что помремо? Люди добрые похоронят, а добро поживут!

— Конечно поживут, никуды оно не денется, а все-таки лучше, если б было свое родное дитя.

— Так где же его взять, коли господь прогневался на нас за грехи наши?

— Да, прогневили мы милосердного господа, не утешил он ледачую старость нашу! Так и гробовой доской покроемся, и некому будет от души заплакать, и некому будет помянуть наши души грешные! Знаешь что, Якиме? Поеду я завтра в Бурта да отвезу отцу Нилу на сорокоуст и за твою, и за свою душу. Пускай отслужит, когда помремо.

— Ты заговоришь всегда такое, что просто не слушал бы тебя. Ну, скажи-таки, умная ты голово, кто живой человек по своей душе сорокоусты правит?

— Нету, Якиме! Не по живой душе, а по усопшей. А это я думаю сделать для того, чтобы после не остаться без поминовения.

— Бог милостивый, не останемся. А я вот что думаю: что-то наша челядь из села долго не возвращается.

— Цыть, цыть, Якиме! Чуєш?.. О, ще раз!

— Что там ще раз?..

— Чуеш?.. Дытына плаче…

— Так и есть, за воротами…

— Пойдем посмотрим, Якиме.

— Ходимо.

И не по летам бодро встали с призбы и пошли к воротам. Кто же расскажет радость старой Марты и Якима, когда они увидели под перелазом дитя, окутанное старой серой свиткой, и головка прикрытая зеленым широким лопухом.

— Якиме! — только могла проговорить старая Марта, всплеснув руками.

А старый Яким, снявши б р ы л ь, молился богу.

— Якиме! — сказала Марта, взявши ребенка на руки. — Посмотри, какое здоровое да хорошее!

Яким взял ребенка на руки и сказал:

— Пойдем в хату, — оно, бедное, голодное.

И они пошли в хату с своею дорогою ношею.

Пришедши в хату, Яким положил младенца бережно на стол, достал с полки псалтырь (он был грамотный) и, перекрестясь трижды, прочитал псалом «Живый в помощи вышня- го». Потом взял младенца в руки и, передавая его Марте, сказал:

— Паче ока береги его!

Марта, перекрестясь, приняла его и положила на подушку.

|

— Посмотри за ним, Якиме, пока я молока принесу.

Принесши молока, Марта принялась кормить младенца. А Яким вышел на двор, нашел в сарае н о ч в ы и стал прилаживать к ним веревки. Через полчаса принес он в хату, к немалому удивлению Марты, готовую колыску. Остаток дня прошел для них незаметно. К вечеру, когда ребенок заснул в своей скороспелке-колыске, Марта, позабыв, ч-fo было воскресенье, достала тонкого полотна из б о д н и, принялася кроить маленькие рубашки.

Возвратившаяся из села челядь рассказывала, что они видели на могиле какую-то молодицу. «Сначала она пела какую- то песню, а потом заплакала, а когда мы перекрестилися, то она исчезла. Должно быть нечистая сила, и в могилу провалилася», — так закончила свой рассказ Мартоха, девка не робкого десятка.

На другой день до восхода солнца Яким заложил в бричку пару добрых коней, помостил в бричке сена и покрыл его килы- мом, сел в бричку и поехал в село Бурта за отцом Нилом.

Проезжая мимо могилы, он увидел в утреннем тумане на могиле женщину. Она была лицом обращена к его хутору.

Он посмотрел на нее, остановил кони и громко сказал:

— День добрый, молодыце!

— Спасыби, — отвечала женщина.

— Что ты тут делаешь, молодыце?

— Вчера корову загубыла, так смотрю сегодня, не пасется ли где.

— Ну, добре, оставайся здорова.

— Спасыби.

Яким дернул вожжами, и добрые кони понесли его шляшком через поле.

К обеду Яким возвратился на хутор с отцом Нилом и с отцом дияконом. Отдохнувши немного под хатою и освежившись закрепленным березовым соком, отец Нил вошел в хату, сначала прочитал младенцу молитву и нарек его Марком, потом с отцом дияконом совершил обряд святого крещения. Воспре- емниками были Яким и счастливая Марта.

До самой субботы гостил отец Нил и диякон у Якима на хуторе, да и не они одни, а много людей набралося на Марковы крестины.

Прошел месяц после крестин Марочка (так называла его Марта), и на хуторе Якима Гирла ничего особенного не случилось, разве только, что вскоре после крестин чумаки пришли из Дону; но это происшествие весьма обыкновенное, хотя, правду сказать, наблюдательный ум и в этом обыкновенном случае наберет много пищи, как на ничтожном цветке трудолюбивая пчела. Особенно в первые дни послушать досужего чумака, как он примется рассказывать за чаркою горилки, какие он бесконечные степи проходил, из каких бездонных крыныць волы поил, по сколько суток сам без воды и хлеба пропадал, какие города видел, какие на какой реке переправы имел, какие где народы видел, — просто волосы дыбом станут, когда послушаешь.

Но у Якима Гирла не было такого досужего чумака, следовательно, не было и повествования о мудреных чумацких приключениях.

|

Сентябрь месяц проходил и, проходя через хутор, красил своим дуновением зеленый гай разными золотыми и красными красками. Так издали ежели посмотреть на гай, то кажется, как будто он покрыт дорогим разноцветным ковром, особенно при закате или при восходе солнца.

На могиле близ хутора каждое утро и вечер челядь видела таинственную молодыцю, и начали поговаривать, что это что- нибудь не просто. А оно было очень просто: бедная эта молодица была не кто иной, как простая покрытка и мать маленького Марочка. Она, сердечная, не могла оторваться от того места, где выростало ее бедное, ее прекрасное дитя. Сколько раз она приходила по ночам к самому хутору, обходила кругом его, проводила ночи бессонные в рову, или по воскресеньям, когда челядь уходила в село, она невидимкою подкрадывалася к самим воротам, чтобы услышать хотя бы один звук своего милого дитяти. Сколько раз она покушалася взойти на двор и выпросить назад или, наконец, украсть свое дитя, потому что ей без него не можно было жить на свете, без него хлеб не елся, вода не пилася, солнце божие не светило и не грело.

После измены своего улана-обольстителя вся любовь ее, все нежнейшие чувства уничиженной матери были сосредоточены на нем одном, на своем сироте-дитяти.

А оно, бедное, в чужих людях, на чужих руках засыпает, чужою грудью питается, без любви, без сердечного материнского поцелуя.

Любовь матери превозмогла и страх, и стыд. Она решилася во что бы то ни стало войти на хутор, решилась и дожидала только воскресенья, когда людей меньше будет на хуторе.

В воскресенье, пообедавши и, разумеется, отдохнувши, Яким Гирло сидел за столом в своей светлице и читал из псалтыря «Не ревнуй лукавнующим, ниже завидуй творящим беззаконие». А Марта, убаюкавши Марочка в новой колыске, стояла над ним долго задумавшись и, вздохнувши, сказала:

— А что я думаю, Якиме?

— А бог те. бя знает, что ты там думаешь?

— Я думаю, прости меня господи, что если наш Марочко, боже нас сохрани, умрет, что мы тогда делать будем?

— Я так и думал! Ну, ни грех ли тебе такое все скверное в голову забирать!

— Нету, Якиме, когда я на него смотрю сонного, то мне всегда такое в голову лезет.

— Молися богу, Марто, бог милосердный не попустит такого великого несчастия.

— Еще я думаю, Якиме, коли, даст бог, доживем до покро- вы, то поедем в церковь, запричастим нашего Марочка, ему тогда будет как раз шесть недель.

— Поедем, это дело христианское.

— А там я думаю заодно уже расспросить, не найдется ли хорошая наймичка, потому что теперь, сам видишь, нам одной наймички мало.

— Что ж! Что нужно, я от того не прочь.

— Да если б бог дал, чтобы и хозяйство таки знала, тогда я бы себе нянчилася с Марочком, а она бы по хозяйству поралась.

Марта, вздохнувши, замолчала. А Яким, перекрестясь, начал снова «Не ревнуй лукавнующим».

Через несколько минут дверь осторожно отворилася, и в хату вошла бедно, но опрятно одетая молодая женщина. Она робко встановилася на пороге и, поклонясь, едва проговорила:

— Боже помогай!

— Спасыби, небого! — сказал Яким. — Садиться просымо!

Она молча села на лаву у порога и молча пристально глядела

на колыску и на Марту.

Много было нужно ей душевной силы перенести эту минуту и не показать виду, что она самое близкое существо спящему Марочку.

— Что же ты нам скажешь хорошее, небого? — спросил ее Яким.

— Я зашла у вас спросить, не нужно ли вам будет наймички?

— Нужно, голубочко, и страх нужно. У нас теперь, дал бог, малая дытына, так я все с нею нянчуся, а хозяйство совсем заброшено.

— Так я бы у вас найнялася.

— Наймысь, наймысь, голубочко, у нас тебе худа не будет.

— А издалека ли ты, небого?

— Из-под Ромен, дядюшка.

— Добре, а что же ты возьмешь платы за год?

— А что вы платите другим, то и мне дайте.

— Добре! Мы платымо Мартоси пятнадцать на ассигнации, новую белую свиту и шкапови чоботы.

— Добре, и я так наймуся.

— Добре! Дай вже нам, Марто, чого-нибудь пополудновать.

Марта, уходя, сказала Якиму:

— Посмотри на Марочка. Ежели оно проснется, то поколыши его.

Яким передвинулся на другой конец стола, поближе к колыбели.

Марта прибавила из-за дверей:

— Та не бери его на свои железные руки. Я сама сейчас вернуся.

— Разносилась со своими панскими руками, — проворчал Яким и ласково прибавил: — Садись, небого, на ослон, поближе к столу.

— Спасыби вам. — И наймичка подошла к столу и посмотрела на колыбель, переменилася в лице, и две крупные слезы скатилися с ее исхудалых щек.

Яким заметил это и спросил:

— Что, небого, може, и у тебе дытына е?

— Было, да господь себе взял.

— Так, так. Значить, ты, небого, вдова?

— Ни, московка… — проговорила сквозь слезы наймичка.

— Так, так… А как тебе зовуть, небого?

— Лукия…

В это время проснулся ребенок и заплакал. Старый Яким принялся колыхать, припевая:

Бедная Лукия! Потому что это была она — та самая счастливая прекрасная царица непорочного сельского праздника. Бедная! чем отдалися в твоем сердце звуки твоего милого единого дитяти? Бедная! ты сама чуть не зарыдала и не запела вместе с Якимом. Но ты силою любви твоей удержала порыв восторга и только тихими слезами утишила его.

Марта возвратилася с полдником, поставила его кое-как на столе и бросилась к колыбели.

— Цыть, цыть, мое серденько! Ну тебя с своим волчьим голосом, только моего Марочка перепугал. Цыть, моя пташечко! Я тоби м о з ю ч о к дам! — И она сунула ребенку рожок с теплым молоком и обратилась к Якиму: — Чему же ты не просишь полудновать? А коли хочешь яблок или дуль, то сам сходи в лех. Та заодно наточи и грушевого квасу. А я от дытыны не отойду, поки воно не засне, сердешнее! Ишь, как напугал, и до сих пор еще слезки у бедного на щечках. Годуйся, годуйся, мое серденько!

Яким, помолясь богу, сел за стол, пригласил и Лукию с собою садиться. После нескольких вареников он заговорил как бы сам с собою:

— Видишь, какая на свете правда. Отдать бедного одинокого человека в москали, а жену, сироту убогую, пустить по миру. Нехорошо меж людьми делается! Добро, что она еще богобоязненная, ищет себе кусок хлеба трудами честными. А другая бы на ее месте и при ее красоте и молодости пропала! С душою и телом пропала навеки.

— Разве Лукия московка? — спросила Марта, вслушавшись в слова Якима.

— Московка, — ответил Яким, не подымая головы.

— Бесталанная! А может, муж твой, Лукие, пьяныця, ледащо було?

— Ледащо! — ответила Лукия.

Яким поднял голову, посмотрел на Лукию и сказал:

— Так туда ж ему и дорога.

— И я так думаю, Лукие! — сказала Марта. — Боже, сохрани и заступи, пресвятая дево, нашу бедную сестру от лихого да ледачого мужа. Мы вот с Я кимом, благодаря богу, часточку прожили-таки на свете; правда… ну, да смолоду чего иногда не случается…

— Ну, завела теперь свои гусла… — сказал Яким полушутя, полусурово. — Да вашу сестру если б не попомять хорошенько, то и добра не видать.

— Ну, да вы хороши. Негде правды спрятать… Отак всегда заговорюся с ним и не вижу, что мой Марочко давно заснул. — Она бережно закрыла его чистою простынкой и присела, перекрестясь, к столу около Лукии, сказавши: — Годуйся, Лукие! Ты не смотри на него! Он у меня всегда что-нибудь ворчит. Такой уж зародился никчеменный.

И она взглянула, ласково усмехаясь, на мужа. Яким и виду не показал, что заметил ее улыбку, только погладил усы рукою.

Полдник кончился, все встали из-за стола, помолились богу, и Марта, собирая со стола посуду, сказала Лукии:

— Ты бы, Лукие, пошла в другую хату та отдохнула с дороги. Теперь там никого нету, все ушли в село на музыки.

— Спасыби вам. Я не очень устала. — А ей, бедной, весьма нужен был покой или по крайней мере уединение.

— Ну, где же таки не устала! Ведь, шутка сказать, — от Липового до нас будет, я думаю, верст сорок. Как ты думаешь, Якиме?

— Сорок будет, — ответил Яким.

— Яв Ромне переночувала.

— Ну, та хоть и переночувала, а спочить тебе все-таки не пошкодыть, — сказала Марта, как бы инстинктом угадывая душевную усталость Лукии.

— То я пойду и одпочину немного, — сказала Лукия, отступая к порогу.

— Постой же, я тоби покажу хату, — сказала Марта и вышла в темные сени. Потом отворила противоположную дверь светлицы и ввела Лукию в просторную чистую хату.

— Ляж отут на полу или на лави та отдохни немного, Лукие.

— Спасыби вам, — сказала Лукия.

А Марта вышла из хаты, притворивши за собою двери.

Лукия, оставшися одна, кругом оглянулася, как бы уверяясь, что она одна в хате. Упала на лаву, закрыв лицо руками, тихо и горько зарыдала. Она плакала не от горя и неведения, ее прежде пожиравшего, но от полноты душевной радости. Она уверилась, что дитя ее здорово и что люди, принявшие его, люди добрые!

— Господи! — она проговорила. — Благодарю тебя, святая матерь божия! Благодарю тебя, святая заступнице! Благодарю тебя, моя единая утешительнице! — И она снова залилась слезами. Приходя в себя, она ходила по хате, тихо плакала, ломая свои исхудалые загорелые руки.

— А как ты думаешь, Марто? — сказал Яким своей жене, оставшись одни в светлице. — Я думаю, что наша новобранка честного, хорошего роду дочка.

— И я думаю, Якиме, — сказала Марта, вытирая миску, — что она честного роду. Худого человека сразу угадаешь. Та видишь, она такая сумная. А може, это так, с дороги.

— Ни, не с дороги, я думаю, а она бесталанная и сама знает свое бесталанье. Когда ты выходила за полуднем, то она взглянула на Марочка и заплакала. Я спрашиваю: «Чего ты плачешь?» А она мне и говорит: «И у меня было дитя, та бог прибрал». Так вот оно что.

— Бедная! Ей только и радости, что дитя оставалося на свете, и того бог лишил. А не говорила, хлопчик чи дивчина?

— Хлопчик, — сказал Яким и задумался.

Марта, поставивши миску в м и с н ы к, села на лаве и тоже пригорюнилась. Через минуты две молчания, вздохнувши, Марта спросила у Якима:

— А как ты думаешь, Якиме, отдавать ли нам Марочка в школу или нет?

— Розумная голово! Подумала ли ты, что говоришь? Теля еще бог знает где, а ты уже и довбню готовиш ь, — сказал Яким почти сердито.

— Ну, вот уж и рассердился — я так только сказала.

— То-то вы все так говорите, цокотухи, а того не подумаешь, что еще бог пошлет завтра. Школа, школа — вещь, коли ты хочешь знать, не малая. Вот, например, у Таранухи учили, учили сына, а вышло что? Пьяныця и любостяжатель.

— Ну, ты уже когда рассердишься, то с тобою и рады нету! — сказала Марта, вставая со скамьи. — У тебя и спросить ничего нельзя. Ну, коли не хочешь отдавать в школу, то сам учи.

— Я-то буду учить его письма, сколько сам, грешный, разумею. А вот чтобы ты его сначала научила!

— А я его чему научу? Нехай соби здоров росте та счастливый буде. Мое дело женское, чему я его научу?

— Чему? Тому, чего ты и сама не знаешь: всему доброму! Вот что! Ты теперь у него мать, так учи его, когда он, даст бог, заговорит, молиться богу. А я, посмотревши, как он будет молиться, и письма святого выучу. И псалтырь ему свою святую, умираючи, передам.

— Насилу договорил до краю! Цыть! Цыть! Мое серденько!

В это время проснулся Марко. Марта подбежала к колыске

и, убаюкивая Марка, бессознательно запела:

И, взявши на руки малютку, ходила, приговаривая:

— Вот если бы лето, то в садок бы пошли, зашли бы в пасику. А там сидит старый дид. У! какой страшный! Вон он! Вон он! Посмотри, какой страшный! — И она показала на Якима, сидящего за столом. Яким молча улыбнулся.

Знаешь ли ты, видишь ли ты, бесталанница, свое родное счастливое дитя?

Видит и знает. Она, не прислушиваясь, слышала каждый звук, произнесенный старою Мартою и старым Якимом. Она в глубине души своей прозревала будущее своего дитяти. И от полноты сердечной радости благодарила всемилосердного бога за ниспосланное ей счастие!

Следующий и последующие дни текли на хуторе обыкновенным чередом. Новая наймичка вскоре освоилась со всею челядью и всем полюбилася. Она ко всем равно была внимательна И ласкова равно со всеми. Хозяйка и хозяин были ею особенно довольны, особенно за любовь ее к маленькому Марку. И действительно, он ни засыпал, ни просыпался без нее. Она всегда находила предлог присутствовать при его колыбели. Приносила ему пеленки теплые, чистые такие, что хоть бы и панычу какому, так не в стыд. Она как бы чуяла его пробуждение, и к этому времени всегда у ней было готово подогретое свежее молоко. Старая Марта не могла надивиться усердию и заботливости своей новой наймички.

Еще прошел месяц, и Лукия, к немалой обиде старшей наймички, овладела всем домом. Сама хозяйка уступала ей все хлопоты и распоряжения по хозяйству, а наконец и ключи от комор и леху отдала ей. Себе только оставила ключ от скрыни. И то потому, что, ей казалось, неприлично хозяйке не иметь ключа.

Сам старый Яким, на что уже человек сурьезный и несловоохотливый на похвалу кому бы то ни было, и тот, бывало, наедине с Мартою иной раз не утерпит, скажет:

— Что за благодать нам господь послал в этой Лукии!

— Я и сама, встаючи и ложася, молюся богу за благодать его святую. Ты посмотри только, Якиме. Где она не поворотится, что ни сделает, только смотри та любуйся, а уж до Марочка какая щирая, так я и не надивлюся. Хоть бы и прошедшую ночь. Марочко проснулся, и заплакало, бедное. Я сплю себе как убитая, а она — й бог ее знает, как она услышала из другой хаты. Когда я проснулася, то она ему уже рожок с молоком подавала. Да еще и мне же говорит: «Не турбуйтеся, я и сама его присплю». Спасыби ей, такая добрая та щирая. И вот уже который месяц она у нас, а хоть бы раз тебе в село сходила. Я как-то ей раз в воскресенье говорю: «Да ты бы, Лукие, хоть до церкви в село сходила». — «И дома, — говорит, — можно помолиться богу, лишь бы усердие было». Такая, право, щирая та усердная, дай ей бог здоровье. Я просто паную за ее плечами.

— Да, и такое добро бог посылает какому-нибудь ледачому человеку.

— И не говори, Якиме. Я иногда смотрю на нее та аж заплачу. Чему бы тебе, милосердный боже, не послать ей талану та радости в сей жизни! Хоть бы когда-нибудь тебе усмехнулась или пожартовала, разве только с Марочком. А то всегда такая смутная та невеселая.

Подобные разговоры часто повторялися между хозяевами. Дивилися ее постоянной задумчивости, но им, простодушным, и в голову не приходила настоящая причина ее. Они видели достаточную причину быть московкою, чтобы быть бесталанною. О роду и племени ее они как бы боялися с нею речь заводить, инстинктивно понимая, что у несчастного не должно спрашивать о его прежнем счастии.

Поклон вам, грубые, простые люди! Вы бы своими расспросами заставляли ее врать и, значит, вдвойне страдать, потому что она не рождена была выдумывать небывалые исповеди своего сердца. Она была простое, натуральное, умное и прекрасное дитя природы. Она полюбила всей чистотою своего сердца уланского офицера за красоту его и ласковы речи. И когда он, ею наигравшися, бросил, как ребенок игрушку, то она, неразумная, только заплакала и долго, и до сих пор не может себе растолковать, как может человек божиться и после соврать. Для ее простой, девственной души это было не- удобовразумимо. А между людьми более или менее цивилизованными это вещь самая простая. Это все равно, что взять и не отдать.

На рождественских святках хозяева поехали в село навестить своих знакомых, в том числе и отца Нила, и отца диякона, и весь причет церковный. Она осталася одна в доме. Челядь тоже отправилась в село на музыки, окроме старого наймита Саввы, который и дневал и ночевал в загороде с волами.

Ее счастье было полное: она была одна, одна с своим счастливым сыном.

Первое, что она сделала, проводивши хозяев и затворивши за ними ворота, — осмотрела внимательно весь двор, вошла в хату и засунула засов двери. Марко в это время спал. Она подошла к его колыбели, открыла простынку и смотрела на него, пока он проснулся.

Потом взяла ребенка на руки и нежно, глубоко нежно поцеловала. Ребенок, как бы чувствуя поцелуй родной матери, обвил ее сухую шею своими пухлыми ручонками. Потом она одной рукой сняла со скрыни килым и разостлала его на полу, посадила на килым Марка и, отойдя шага на два от него, плакала и улыбалася на свое прекрасное дитя; потом села на ковер и взяла на руки Марка, нежно прижимая к груди своей.

О, как она в этот миг была прекрасна, как счастлива, какая чудная, торжественная радость была разлита во всем существе ее!

Что, если бы мог в это мгновение взглянуть на нее ее обольститель? Он бы пал перед нею на колени и помолился, как перед святою.

Нет, его очерствелой, грязной душе недоступно подобное чувство.

Долго она играла с ним, подымала его выше головы своей, ставила на пол, опять подымала и опять ставила, разговаривала с ним, смеялася, целовала его, плакала и опять смеялася. Словом, она играла с ним, как семилетняя девочка, пела ему песни, сказывала сказки, называла его всеми уменьшительными сердечными именами, и дитя, как бы симпатизируя радости своей счастливой матери, в продолжение дня ни разу не заплакало. И какое оно прекрасное было! Карие большие глазенки блестели, как алмазы, и в них много было сходства с глазами его прекрасной матери. Их оттеняли черные длинные ресницы, что и придавало им какое-то недетское выражение.

Лукия и не заметила, как наступил вечер. Что ей делать? Нужно вечерять варить, а Марко и не думает о колыске, разыгрался так, что его и до ночи не уложишь. Хоть бы скорее кто из села пришел, а то приедут хозяева, что они скажут? Подумают, что она проспала весь день и весь вечер.

Ворота заскрипели, и на двор въехали хозяева. Она отворила им двери, жалуясь на Марка, что не дает ей печи затопить.

— Что же он делает? Все плачет? — спросила Марта.

— Какое плачет! Целый день хоть бы скривился. Все пустує.

— Ах ты, волоцюго, волоцюго! — сказала она, подходя к Марку. — Да ты ему еще и килым постлала.

— Не лежит в колыске — все просится на руки.

— Ах ты, непосидящий. Постой, вот я тебе дам! — И снявши кожух и свиту, она взяла его на руки и сунула ему в ручонки позолоченный медянык, гостинец отца Нила.

Лукия принялася затоплять печь. А через несколько минут вошел и Яким в хату, обивая арапником снежную пыль с сму- шевой новой шапки.

— Добрывечир! — сказал он, войдя в хату.

— Добрывечир! — отвечала Лукия.

— От мы, благодарить бога, и додому вернулися, — сказал он, крестяся. — А что наш хозяин дома поделывает? Плачет, я думаю, для праздника.

— Где там тебе плачет! Целый день покою не дал бедной Лукии. Пустує, и цилый день пустує.

— Ах ты, гайдамака! Смотри, как он обеими ручищами медянык загарбав! — И, положивши на стол узел, снимая свиту и кожух, заговорил как бы сам с собою: — Горе мне с этой матушкою Якилыною. На дорогу-таки та й на дорогу. Вот тебе и надорожился. А тут еще и дьяконица, и тытарша с своею слывянкою. Ну, что ты с ними будешь делать? Сбили с пантылыку, окаянные, та й годи! Лукие, покинь ты свою печь к недоброму! Иди-ка сюда.

— А что ж вы будете вечерять, когда я печь покину? — обратясь к нему с рогачом в руках и усмехаясь, сказала Лукия.

— Не хочу я вечерять сегодни, та и завтра не хочу вече- рять, и послезавтра. Та и стара моя тоже вечерять не хоче. Правда, Марто?

— Вот видишь, какой разумный! Хорошо, что сам сытый, то думает, что и все сыты, а Лукия, может быть, целый день, бедная, ничего не ела.

— Ну! ну! И пошла уже. С тобою и пожартувать нельзя.

— Хорошие жарты выдумал.

— Та ну вас, варить хоть три вечери разом, а я добре знаю, что не буду вечерять.

— Ото завгорыть! Нам больше останется.

— Пускай вам остается, — сказал Яким, садяся за стол. — А засвети, Лукие, свечку.

Лукия засветила свечу и поставила на стол. Яким, развязывая узел, запел тихонько:

— Лукие! Брось ты там свою печь, — сказал он, развертывая большой красный платок. — Возьмы соби, дочко моя, бесталан- ныце, возьми та носи на здоровья! А вот и на очипок. А вот на юпку и на спидныцю. Возьмы, возьмы, дочко моя, та носы на здоровья. Ходы ты у нас не так, як сырота, а ходы ты у нас так, як роменская мещанка, как нашого головы дочка. Это поносыш — другого накуплю. Потому что ты у нас не наймычка, а хозяйка. Мы с старою за твоими плечами як у бога за дверьми живемо.

— Возьмы! Возьмы, Лукие! — прибавила Марта. — Возьмы! Это мы для тебя у московских крамарей купили.

— Да на что же вы покупали такое добро? — сказала Лукия. — Зачем было напрасно только деньги тратить!

— Не твои, дочко, гроши — божи, бог дал, бог и возьмет. — И он передал ей гостинцы.

Лукия, принимая подарки, кланялась и сквозь слезы говорила:

— Благодарю! Благодарю вас, мои родные, мои благодетели.

— Вот так лучше! — говорил весело Яким. — Ты нам уже, Лукия, послужи на старости, а мы, даст бог, понемногу с тобой рассчитаемся. Ты видишь, мы все люди старые, бог

знает, что завтра будет. А у нас, ты видишь, дытына малая, одинокая. Ну, боже сохрани, моей старой не стане, куда оно денется!

— Перекрестися! Что ты там, как сыч на комори, вищуешь!

— А что ж, все в руце божей.

Марта, укладывая Марка в колыбель, тихо проговорила:

— Не слухай его, Марку, это он от тытаревой сливянки.

— Что?.. — сказал протяжно Яким. — Как дам я тебе сливянку, так ты меня будешь знать!

— Вот уже нельзя и слова сказать.

— Нельзя.

И в хате воцарилась тишина. Только Марта шепотом напевала колыбельную песенку, изредка поглядывая на сердитого Якима. Вскоре собралися все домочадцы. Вечеря была готова. Уселися все за стол в противоположной хате, кроме Якима, повечеряли и положилися спать. Через минуту на хуторе все спало.

Не спал только старый Яким. Он сидел в светлице за столом, склонив свою серую голову на мощные жилистые руки.

Долго он сидел молча, потом запел едва внятно:

Окончивши песню, он заговорил сам с собою:

— Пойду! Непременно пойду чумаковать! Да и в самом деле, что я дома высижу с этими бабами! Кроме греха, ничего. То ли дело в дорози? Товарыство. Степ, могилы. Города, а в городах храмы божии. Базары, купечество! Подходит к тебе бородач пузатый. «Почем, — говорит, — чумаче, рыба? или соль?» — «По тому и по тому, господа купець». — «А меньше не можна, братець-чумак?» — «Ни, — говоришь, — господа купець!» — «Ну когда нельзя, так быть по сему».

Эх, чумацтво! чумацтво! Когда-то я тебя забуду? Нет, кончено, иду чумакувать, только дай бог дождать лета, а то я отут с бабами совсем прокисну.

И, вставши из-за стола, он долго еще ходил по хате, потом остановился перед образами, помолился богу, достал псалтырь и прочитал псалом «Господь просвещение мое, кого убоюся». Потом начал сапоги снимать, приговаривая:

— От бесталанье, некому и сапоги снять!

Снявши сапоги, он погасил свечу и лег спать, читая наизусть молитву «Да воскреснет бог».

Однообразно прошла зима на хуторе. Настал великий пост, отговелися, и пост проводили, и велыкодня святого дождали. На праздниках, когда хозяева уехали к отцу Нилу в гости, Лукия с своим сыном наедине повторила ту же самую сцену, что и на рождественском празднике, с тою разницею, что она теперь надела в первый раз новую юпку, сподныцу и на голову повязала шелковый платок. Все это подарки, как уже известно, старого Якима.

Да еще после полудня на хутор зашел венгерец с разными кроплями и постучал в окошко, чем немало напугал увлеченную разговором с сыном Лукию. Она вскоре оправилась, отворила засов и впустила венгерца в хату.

Венгерец, как известно, был в шляпе с широкими полями и сферической тульей, в широком синем плаще, с коробкою за плечами, с палкою длинною в руке и с длинными усами.

Лукия пригласила его сесть на лаву, что он исполнил нецеремонно, сначала снявши коробку с плечей. А Лукия тем временем уложила своего Марущечка в колыбель и прикрыла простынею, бояся недоброго глаза. Потом обратилась к венгерцу и спросила:

— Какие же у вас лекарства есть?

— Лекарства? О, у меня всякие, разные есть кропли: и на зубы, и на голова, и на рука, и на нога — всякие, всякие кропли есть. Только, хорош фрау, деньга будешь не жалеть? — сказал венгерец, довольно нахально улыбаясь.

— Ну, хорошо, а есть ли у тебя такое лекарство, чтобы от всяких болезней ребенку помогало?

— О, как же! От разной болезни есть, разное, всякие кропли есть.

И он раскрыл свою коробку, показывая ей пузырек за пузырьком с разноцветною жидкостию.

— Вот эта от зуба, эта — голова, эта — лихорадка, эта — рука, эта — нога, эта — брушка немножко.

— А нет ли у тебя семибратней крови? Она одна ото всех болезней помогает.

— Есть, есть, зараз ищу!

И он вскоре достал из коробочки завернутую в бумажке семибратнюю кровь. Это небольшие кусочки чего-то окаменелого, вроде мелкого ракушника, темно-розового цвета. А почему оно называется семибратней кровью, то этого и сами венгерцы не знают.

— Что же будет стоить этот кусочек?

— Этот два рубля и одна полтина.

— А боже ж мой, что же мне делать? У меня только три копы.

— Только один рубдя и одна полтин. Нельзя, немножко мало. Разве еще, хорошай фрау, румочка шнапс, понимаешь — водка, и немножко кушать.

— Хорошо, и водки дам, и кушать дам, только уступи мне, ради бога, за три копы.

— Хорошо, хорошо, отдаю. — И он подал ей кусочек волшебного медикамента.

Она взяла его с благоговением, завернула в хустку и спрятала за образ. Достала медные деньги из сундучка, расплатилася с венгерцем и посадила его за стол, достала из мисныка восьмиугольную размалеванную пляшку с водкой и поставила перед ним. Поставила пасху, холодное порося и пирожки с сыром и со сметаной. Уставивши все это порядком, положила ему ручник белый, вышитый по концам красной заполочью, на колена и отошла к колыбели.

Венгерец, хотя просил немножко шнапсу, однако выпил две рюмки залпом, а третью — после первого куска поросенка. Окончивши все, что было на стол поставлено, он вежливо раскланялся с Лукией, потом попросил огня, закурил свою фарфоровую трубку с кривым чубуком и начал собираться в дорогу. Взваливши коробку на спину, плащ на плечи, палку в руки, шляпу на голову, он еще раз раскланялся с Лукией и вышел из хаты.

Лукия, проводивши венгра за ворота, возвратилася в хату, подошла к колыбели, открыла простыню, и, увидевши, что Марко спит, перекрестила его и едва коснулася губами его разгоревшейся щечки, бояся поцелуем разбудить его.

— Теперь я, слава богу, спокойна, — говорила она про себя. — Теперь я хорошо знаю, что мой Марочко будет жив и здоров. Теперь у меня есть лечение от всяких немочей. А про счастье его я уже не сомневаюсь. Я вымолю у бога ему и век долгий, и долю добрую. Сказать ли ему когда-нибудь, что я его родная мать? Или никогда не говорить? — И она задумалась. — Нет, не скажу, никогда не скажу. Разве перед смертию на исповеди попу покаюся, а то никому в свете не скажу.

И, говоря это, она убрала со стола после трапезы венгра, подошла к колыбели, посмотрела на сына, стала на колени перед образами и молилася со слезами о жизни и счастии возлюбленного сына.

Солнце уже закаталося. Домочадцы с песнями возвратилися домой. Наконец ворота растворилися, и сами хозяева возвратилися домой.

— А мы, Лукие, на дороге венгра встретили, — говорила

Марта, входя в хату, — и я у него купила семибратней крови для нашего Марочка. Бог его знает, а може, что и случится, так вот у нас и лекарство есть. Что, он спит? — сказала она, понизив голос.

— Спит, — отвечала тихо Лукия. — И здесь венгер был, и я тоже купила семибратней крови.

Так припевал веселый Яким, входя в хату.

— Цыть!.. Пьяный лобуре! — проговорила шепотом Марта, показывая на колыбель.

Яким замолчал и, как бы испугавшись, снял шапку и начал креститься перед образами, потом молча разделся и лег на постель.

— Ай да отець Нил, а бодай же ёго…

— Цыть… — прошипела Марта.

Яким замолчал, опустя голову на подушку, и вскоре заснул. Не замедлило и все живущее на хуторе последовать примеру Якима.

…Весна быстро развивала зеленые ветви в Якимовом гаи. Черешни, вишни и все фруктовые деревья сверх зелени покрилися молочным белым цветом, а земля разноцветным рястом. Началися полевые работы. Яким выпроводил с пшеницею чумаков своих в дорогу, но сам не пошел чумаковать: боялся положить где-нибудь свои старые кости на чужине, в степи при дороге, как это нередко случается с записными чумаками.

Проводивши чумаков, он усердно и смиренно принялся за свою пасику, говоря:

— Где мне уже теперь по дорогам шляться та с купцами торговаться! Вот мое дело: вертоград та пчелки божии. Нехай молодые чумакуют.

И он почти поселился в пасике. Раз в день заходил он в хату, и то только пообедать. Когда в пасике все было уставлено и убрано как следует, а пчелы еще не роилися, то он раскроет себе псалтырь и читает вслух с утра до ночи, от доски до доски, а когда язык устанет, то он доделывает новый улей, еще прошедшее лето начатый, или починивает старую серую свиту.

Иногда приходила к нему в пасику старая Марта с Марком, и это был для него торжественный праздник. Вынималася часть меду из лучшего улья и со всеми ласками угощался дорогой гость, т. е. Марко.

С наступлением весны Лукия с другою работницею неутомимо приготовляла гряды на огороде за гаем. И когда гряды были готовы и огородные овощи посеяны и посажены, она вскопала две грядки в гаи между деревьями, посадила цветов и каждый вечер поливала.

Настало лето, настали жнива, настал, наконец, и день рождения Марка, ей одной известный.

В тот памятный день она до рассвета пошла в свой цветник, нарвала самых лучших цветов, свила из них венок и, тихо вошедши в хату, так что и Марта не слыхала, положила венок на голову спящему Марку. Дитя от прикосновения свежих и влажных цветов проснулося и заплакало. Марта проснулася и увидела над колыбелью испуганную Лукию.

— На что ты его разбудила? — спросила Марта.

— Я не будила, оно само проснулося, я только венок ему принесла, потому что оно сегодня… — И она чуть-чуть не проговорилась.

— На что ему твой венок? Только ребенка перепугала.

Возьми его, повесь перед Варварою-великомученицею.

Лукия молча взяла венок и повесила перед образом.

В тот день был какой-то большой церковный праздник. Она позычила рубль денег у другой наймички и отпросилась у Марты в первый раз в село сходить, оделася в свою юпку, сподницу, повязала на голову шелковый платок, посмотрела в зеркальце, в стене вмазанное, и покраснела от удовольствия. И правду сказать, несмотря на пролитые ею слезы и претерпенное горе, сердечное и физическое, она все еще была красавица. Она все еще живо напоминала собою ту увенчанную пшеничным венком, ту счастливую царицу праздника Лукию. Простяся с Марком и Мартою, она пошла в село.

Еще и во все звоны не звонили, когда она вошла в церковь. В церкви уже народу было довольно, и все до единого заметили незнакомую молодицу. Девушки и женщины шепотом спрашивали одна у другой: «Чия это такая хорошая молодыця?..» Она же, не обращая ни на кого внимания, поставила перед местными образами по свечечке и подала на часточку о здравии младенца Марка.

После обедни она заказала молебен о здравии рабов божих Якима, Марты и младенца Марка. После обедни отец Нил вручил ей просфирку и просил зайти к нему пообедать.

Она зашла. Матушка Якилына привитала ее, как свою родственницу, много расспрашивала о хуторянах, в особенности о Марке: здоров ли он, большой ли он вырос, вырезались ли у него зубки? и т. д.

После обеда Лукия простилася с отцом Нилом и матушкой Якилыною, пошла на хутор.

В селе долго об ней молва ходила между парубками и молодыми девушками, но никто не доведался, откуда она и кто такая.

Возвратяся на хутор, она отдала поклоны от батюшки и от матушки старой Марте и Якиму, положила просфирку за образ до завтрашнего дня, полюбовалася на спящего Марка, сняла с себя праздничную одежу. Затопила печь в другой хате и при- нялася варить вечерю.

Так прошел первый год пребывания Лукии на хуторе, так или почти так прошел и второй год без особенных приключений, разве только, что Марко начал произносить довольно явственно слово «мама». И, боже мой, сколько общей радости было! Его, бедного, как попугая, попеременно заставляли повторять магическое слово. По прошествии недели или двух старый Яким добился до того, что Марко начал выговаривать слово «тато». Старый Яким был в детском восторге. Он уже хотел его начать грамоте учить, только, к великому его горю, оказалося, что Марко не мог выговаривать ни одной буквы. А Марта каждый день ему мылила серую голову за то, что он понапрасно мучит бедную дытыну.

Еще в конце того же года, как-то в воскресенье, после обеда, сидели они все трое под хатою и пробовали красно- бокие спасовские яблоки, а Марко перед ними ползал на шпо- рыше. Только они себе, пробуя яблоки, заслушалися Якима, а он им рассказывал уже в сотый раз, как он раз, идучи с Дону, у заднего воза колесо и л у ш н ю потерял. Они заслушались и не видят, что Марочко, вставши на ножки, и дыбает к ним, протянувши ручки и улыбаясь, произнося слова: «мамо», «тату». Какая же радость их была, когда они увидели идущего к ним Марка!

Лукия затрепетала от восторга и бросилась к своему Марочку, взяла его за ручонку и подвела к внезапно осчастливленным старикам.

Тут они принялися поочередно водить его около хаты и доводили до того, что Марко заплакал и сквозь слезы проговорил:

— Мама кака.

Старый Яким в восторг пришел от Маркового изречения.

— Так их, так, сыну, — говорил он, — ишь, старые бабы, замучили бедную дытыну.

Хотя он первый неутомимо мучил его первым уроком хождения. Да в этом же году осенью, по первой пороше, охотники, гонялся за зайцем, подскакали к самому хутору, и так как бедный заяц спрятался от собак на хуторе в гае, то неистовые псари решилися не оставлять бедного зверька и в гостеприимном хуторе.

На этом основании они, подъехавши к воротам, стали громко требовать, чтобы им отворили ворота.

Накинувши тулуп, вышел к ним сам Яким и спросил, снявши шапку, что им нужно.

— Отворяй ворота, тебе говорят, старый хохол!

Яким надел шапку и, не говоря ни слова, пошел обратно в хату.

— Что там такое за воротами? — спросила его Марта.

— Татары подступили, — отвечал он спокойно.

Ворота, кроме засова, были замкнуты еще тяжелым шведским замком. Охотники, полагать надо, что были немного на- моча морду (термин из их же словаря). Спешились и начали ломать ворота; но труд был не по силам и только привел их в пущее бешенство. Яким вышел во второй раз, а за ним не утерпела, вышла Марта и Лукия. Один из охотников вскочил на двор через перелаз и бежал с поднятым арапником к Якиму. Но вдруг остановился как вкопанный и арапник опустил.

Это был красивый, стройный юноша с едва пробившимися усами.

Это был бездушный обольститель бедной Лукии. Он увидел ее и руки опустил в изумлении. Когда же пришел в себя, то вежливо сказал Якиму:

— Ну, добрый старичок, когда не хочешь нас пустить на свой хутор поохотиться, то пусти, пожалуйста, в свою избу немного обогреться.

— Милости просимо, — сказал Яким приветливо.

— Пожалуйте на двор, господа! — крикнул он своим товарищам.

Лукия узнала его по голосу, быстро воротилась в светлицу, взяла спящего Марка из колыски и вынесла в другую хату.

— Что ты делаешь? — спросила ее Марта.

— Они пьяные войдут в светлицу и разбудят его, бедного.

Лукия не ошиблася: охотники вошли с шумом и огромной

оплетенной бутылью в хату. Спросили довольно нахально закуски, уселися за столом и принялися мочить морды. Молодой корнет выпил только два стакана и больше не хотел пить. Он вопросительно осматривал хату и наконец спросил у Марты:

— Почтенная старушка, я с тобой на дворе видел еще одну женщину; кто она у вас такая?

— Это Лукия, наша наймичка.

— Так это колыбель, должно быть, ее ребенка?

— Нет, это наша дытына!

— Куда же спряталась твоя работница? Ведь мы не звери, чего она испугалась! — Так спрашивал чернобровый, со вздернутым фиолетовым носом и длинными усами охотник. Это был эскадронный командир уланского полка.

— Она в другой хате порается.

— Нельзя ли, голубушка, взглянуть на твою работницу? Она, кажется, недурна собою, — сказал тот же ротмистр, покручивая усы.

— Такая же, как и другие люди. Да ей теперь и некогда, — отвечала Марта.

— Закуримте трубки, господа, да марш! Я думаю, кони порядочно продрогли. Старушка, одолжи-ка нам огонька.

Марта зажгла им свечу. Охотники закурили разнокалиберные трубки, вышли из хаты. За ворота проводил их Яким и, пожелав им счастливого полюванья, возвратился в хату.

Лукия, по уходе непрошеных гостей, тоже вошла с плачущим Марком, уложила его в люльку, окутала и стала качать, тихонько напевая какую-то песню. Марко замолчал и вскоре заснул.

Яким долго молча сидел за столом, облокотясь на руки, и наконец едва внятно заговорил:

— Бог его святый знает, когда эти уланы от нас уйдут? Прогневали мы милостивого господа; вот уже четвертый год стоят да и стоят. Как будто навеки тут поселились. И что тот дурень турок думает, хоть бы войну скорее начал. А там бы, может, бог дал бы, и улан от нас вывели на войну. А то даром только хлеб едят, благо дешевый. Ну, да хлеб бы еще ничего, у нас его, слава богу, немало. А то грех, да и только, с ними! Теперь хоть бы и наши Бурта — велико ли село? А люди добрые говорят, что уже третью покрытку покрыли.

Лукия вздрогнула.

— Да, третью покрытку! Шутка ли? Каково же отцу и матери бесталанной? А им, горемычным? Пропащие, пропащие навеки!

Лукия тихо заплакала.

— Плачь, моя доню! Плачь! Ты еще, слава богу, хоть московка, все-таки не покрытка. У тебя еще осталася хоть добрая слава! А у них, бедных, что осталося? Позор, и до гроба позор!

В продолжение всего этого монолога Марта сидела на скрыне, подперши старую голову руками. Потом и она заговорила:

— Так, Якиме, так. Вечная наруга. Вечное проклятие на земли. А на том свете что? Огонь неугасимый! Сказано — блудница!

— Ото-то и есть, что ты глупая баба, стоишь в церкви, а не слышишь, что отец диякон в евангелии читає!

— А что ж он там читає?

— А то, что господь прощает всех раскаявшихся грешников, даже и блудницу.

— Правда! Правда, Якиме! А вот и Мария Египетская… как ты читаешь в житии…

— Вот то-то и есть, а преподобалась же? Не плачь, дочко Лукие. Тебе нечего плакать. Ты мужнина жена, пускай плачут да молятся вот те бесталанницы. А уж ты и без мужа найдешь кусок честного хлеба… Айв самом деле, давайте пообедаем, а то за тымы уланамы и пообедать не удастся.

Лукия молча накрыла стол чистой скатертью, поставила солонку и положила хлеб и нож на стол. Яким, перекрестясь, начал резать хлеб на тонкие куски, сначала сделав ножом крест на хлебе. Богу помоляся, села за стол Марта, а Лукия стала наливать борщ в миску.

Заяц, на беду свою, выскочил из хутора в поле в то самое время, как Яким затворял калитку и желал охотникам доброго полюванья. Охотники, увидя косого врага своего, закричали: «Ату его!» — и помчалися вслед за борзыми. Только снежная пыль поднялася.

Один охотник, проскакав немного, отстал от товарищей, остановил коня, постоял недолго, как бы раздумывая о чем-то, потом махнул нагайкой и поворотил коня по направлению к Ромодановому шляху.

Охотник этот был молодой корнет, которого мы видели в хате пьющего водку стаканом. Но это в сторону: можно и водку пить, и честным быть. Одно другому не мешает. Молодому корнету, как кажется, вино (а может быть, и воспитание) помешало быть честным (потому что он по породе благородный).

Долго он ехал молча, как бы погрузясь в думу.

О чем же он думал, сей благородный юноша? Верно, он вспомнил прошлое, былое. Верно, он вспомнил свой проступок перед простою крестьянкою — и совесть мучит молодую и уже испорченную душу. Ничего не бывало! Он по временам говорил сам с собою вот что:

— Фу ты, черт побери, как она после родов похорошела! Просто бель фам. — Молчание. — Жаль, не видал мальчугана, а должен быть прехорошенький. Я помню его глазенки, со- вершенно как у нее. — Опять молчание. — А что, если на досуге начать снова? Далеко, черт возьми, ездить — верст тридцать по крайней мере! А чертовски похорошела! И зачем она, дура, бежала из своего села? Смеются… Эка важность! Посмеются да и перестанут. — Опять молчание. — Ба! Превосходная идея! Эскадрон один в этих двух селах! Решено! Жертвую Мурзою ротмистру, пускай меня переведет в третий взвод, а он квартирует в этом селе, как бишь его — Гурта, Бурта, что ли? Браво! Превосходная мысль! Я тогда могу бывать каждый день на хуторе. Превосходно! Ну, моя чернобровая Лукеюшка, закутим! Вспомним прежнее, былое! Марш, нечего долго раздумывать!

И он пустился в галоп. Проскакав версты две, он дал лошади перевести дух и опять заговорил:

— Хорошо! А как же я расстануся с братьями-разбойниками? Ведь день, другой, пожалуй, неделю, можно поесть рябчиков, а там захочется и куропатки! Впрочем я могу каждую неделю, по крайней мере, навещать свою удалую братию один раз. Оно будет и разнообразнее, и, следовательно, интереснее. Решено! Ведь в этих случаях жертва необходима! Неси меня, мой борзый конь. И он сильно ударил нагайкой по ребрам своего борзого коня.

Конь полетел быстрее и быстрее, почуя близость знакомого села. И в широкой, покрытой снегом долине показалася синяя полоса. Это было село, родное село Лукии.

Он проехал шагом царыну и легкой рысью въехал в село. Первый живой предмет, попавшийся ему на глаза, это был пьяный мужик, едва державшийся на ногах. Корнет узнал в нем отца Лукии.