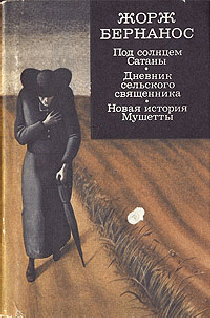

"Под солнцем Сатаны" - читать интересную книгу автора (Бернанос Жорж)

|

Бернанос Жорж Под солнцем Сатаны

ПРОЛОГ Мушетта

I

Настает вечер - пора, излюбленная П.-Ж. Тулэ. Раздвигаются пределы пространств, налившихся прозрачностью безмолвия, - на закате большое облако цвета слоновой кости, и во всю ширь меркнущего неба, от края и до края, безмерное, уже дышащее ледяным холодом, одиночество... Настает час поэта, перегонявшего жизнь в змеевике своего сердца, дабы выкурить сокровенный сок ее - благоуханную отраву.

Уже ворочается в полумраке людское сонмище, тысячеокое, тысячеустое, уже кипит и блистает бульвар... Он же, облокотившись на мраморный стол, глядит, как ночь распускается, подобно цветку лилии.

Пришел час начать повесть о Жермене Малорти из Терненка, городка в графстве Артуа. Отец ее был отпрыском Малорти из Булонэ, потомственных мельников и торговцев мукою - людей одной закваски, из тех, что выжмут все до гроша из мешка пшеницы, но любят вместе с тем размах в деле и радости жизни. Малорти-старший первый основался в Кампани, женился здесь и, променявши пшеницу на жито, занялся политикой и пивоварением, но то и другое выходило у него весьма посредственно. Мучные торговцы из Девра и Маркиз тотчас решили, что с ним приключилось буйное помешательство и что не миновать ему нищенской сумы, коль скоро опозорил торговцев, никогда и ни от кого ничего не хотевших, кроме приличного барыша. "У нас в роду испокон века одни либералы", - говорили они, давая тем самым понять, что были и остаются безупречными торговцами. А мятежные идеологи - о, злая насмешка Времени! оставляют по себе сугубо мирных потомков: полчища духовных наследников Бланки корпят над бумагами в регистратурах, а в церковных ризницах не протолкаешься среди учеников Ламенне.

В Кампани живут две важные птицы. Во-первых, врач Гале, впитавший премудрость требника Распайля. Он депутат от своего округа и с величавых высот, куда вознесла его судьба, все еще обращает печальный взор к утраченному раю мещанского бытия, к своему захолустному городишке и обитой зеленым репсом гостиной дома, где зрели великие помыслы сего ничтожества. Он искренне верит, что представляет опасность для государства и собственности, и, печалуясь о том, надеется отдалить крушение любезных его сердцу установлений, отмалчиваясь и воздерживаясь от голосования.

- Почему ко мне так несправедливы? - воскликнул однажды сей призрак с искренний горечью в голосе. - У меня как-никак совесть есть!

Во-вторых, г-н маркиз де Кадиньян, живший там подобно королю без королевства. Черпая сведения о жизни большого мира из "Светских новостей" в "Ле голуа" и раздела "Современная политика" в "Ревю де Де монд", он не оставил еще намерения возродить во Франции забытое искусство соколиной охоты. К несчастью, поелику загадочные норвежские кречеты со знаменитой родословной, за которых были плачены большие деньги, не оправдали надежд и опустошили его кладовые, маркиз свернул шею пернатым тевтонцам и теперь натаскивал на жаворонков и сорок более скромных соколов-пустельг. В досужее время он волочился за местными девчонками, - во всяком случае, так поговаривали: сплетникам должно было довольствоваться злословием и пересудами, ибо почтенный муж охотился на запретную дичь сугубо частным образом, выслеживая ее бесшумно, как волк.

II

Малорти-старший прижил с супругою дочь, которую, в порыве республиканских чувств, пожелал наречь Лукрецией. Школьный учитель искренне убежденный в том, что добродетельная римлянка была матерью Гракхов, произнес по сему поводу небольшую речь, напомнив кстати, что Виктор Гюго первый восславил великую дщерь человечества. И вот впервые сие достославное имя украсило свидетельство о рождении. К сожалению, снедаемый угрызениями совести пастырь советовал не спешить, пока не получено архиепископское одобрение, так что пылкому пивовару пришлось скрепя сердце смириться с тем, что дочь окрестили Жерменой.

- Я бы ни за что не уступил, если бы родился мальчик, - заметил он, ну, а девочка...

Барышне исполнилось шестнадцать лет.

Однажды вечером, когда семейство собиралось ужинать, Жермена внесла в столовую полное ведро парного молока... Едва сделав несколько шагов, она вдруг остановилась. Ноги ее подкосились, лицо покрылось бледностью.

- Боже мой! - вскричал Малорти. - Девочке дурно!

Бедняжка притиснула обе руки к животу и расплакалась. Госпожа Малорти так и впилась взглядом в глаза дочери.

- Выйди на минутку, отец, - промолвила она.

Как часто случается, после бесконечных смутных подозрений, о которых и говорить-то едва решаются, правда вдруг вышла вся наружу, грянула громом средь небес. Ни мольбами, ни угрозами, ни даже побоями ничего не добились от упрямицы: она лишь по-детски плакала. Даже самая недалекая женщина оказывает в подобных крайностях мудрое хладнокровие, которое есть несомненно наивысшее выражение бессознательной прозорливости. В обстоятельствах, приводящих мужчину в замешательство, она упорно молчит. Ей-то отлично известно, что распаленное любопытство вытесняет гнев.

Тем не менее по прошествии седмицы Малорти сказал жене, попыхивая своей любимой трубочкой:

- Пойду завтра к маркизу. Чую, это он. Нутром чую.

- К маркизу! - воскликнула она. - Погубит тебя твоя горячность, Антуан... Ведь ты ничего не знаешь наверное... Посмеется он над тобой, помяни мое слово!

- Там увидим, - молвил супруг. - Десять уже, ложись спать.

Однако, когда на следующий день он ждал своего грозного противника, покоясь в просторных кожаных креслах в его передней, ему представилась вдруг с ясностью вся неосторожность затеянного им. Гнев его несколько остыл, и он подумал: "Не наломать бы дров..."

Ему казалось поначалу, что он в состоянии спрятать в карман самолюбие и повести дело с мужицкой хитростью, как поступили бы на его месте многие. Но страсть заглушила в нем голос рассудка, и он не понимал, что она говорила ему.

О ту пору Жану де Кадиньяну стукнул пятый десяток. То был невысокий, уже огрузневший мужчина, носивший во всякое время костюм коричневого бархата, в котором казался еще более тучным. Тем не менее маркиз умел обольстить своеобразной обходительностью и учтивостью уездного волокиты, коими пользовался необыкновенно искусно. Как и многих одержимых бесом сладострастия мужчин, маркиза выдавала речь, сколько бы ни старался он, находясь в обществе женщины или воображая ее рядом с собой, казаться резким, властным, даже грубым. Голос его, где слышались нотки избалованного ребенка, был замечательно гибок и обилен оттенками, настойчив, ласков и вкрадчив. Кроме того, он унаследовал от матери, уроженки Ирландии, бледно-голубые, сверкавшие леденистым блеском глаза, прозрачные и пустые.

- Добрый день, Малорти. Присаживайтесь.

Малорти действительно встал при появлении маркиза. Во время ожидания он приготовил небольшую речь и теперь с удивлением обнаружил, что все слова вылетели у него из головы. Он начал говорить как во сне, ожидая, когда отхлынет гнев.

- Господин маркиз, я пришел говорить о нашей дочери.

- Вот как!

- Поговорим, как мужчина с мужчиной. Пять дней тому назад я сделал одно открытие, и с тех пор все время думал, взвешивал "за" и "против". Дело вполне можно уладить полюбовно, вот я и решил переговорить с вами, прежде чем прибегнуть к другим средствам. Не дикари же мы, в самом деле!

- Каким же, любопытно? - осведомился маркиз. - Не подумайте только, что я смеюсь над вами, - продолжал он тем же спокойным голосом, - но, черт возьми, вы меня удивляете! Мы с вами уже не в том возрасте, чтобы лукавить и ходить вокруг да около. Хотите, я скажу, что у вас на уме? Пожалуйста. Девочка забеременела, и вы ищете папу своему будущему внуку... Ну что, прав я?

- Ребенок ваш! - тотчас вскричал пивовар.

Невозмутимость толстяка подействовала на него, как ушат холодной воды. Среди всех доводов, последовательно и тщательно обдуманных им и казавшихся ему неопровержимыми, он не находил теперь ни одного, который осмелился бы высказать хотя бы в виде предположения. Уверенность в своей правоте развеялась, как дым.

- Оставим шутки, - продолжал де Кадиньян. - Я не позволю себе никакой неучтивости по отношению к вам, не выслушавши прежде ваши доказательства. Мы знаем друг друга, Малорти. Вам известно, что я не чураюсь женского пола. А кто не грешит! Но стоит какой-нибудь девчонке принести в подоле, как ваши треклятые кумушки начинают перемывать мне косточки: "конечно, он...", "кажется", "похоже на это..." Да что в самом деле! Времена господ кончились. Я беру то, что мне позволено взять. Республика существует для всех, черт побери!

"Эк, куда хватил! Республика!" - воскликнул мысленно оторопевший пивовар, приняв сию исповедь за дерзкий вызов, хотя маркиз говорил чистосердечно, и сам Малорти как истый мужик благоволил в душе власти, устраивающей состязания сельских хозяев и награждающей владельцев самой тучной скотины. К тому же обитатель Кампаньского замка рассуждал о политике и истории почти так, как рассуждал бы самый захудалый из его испольщиков.

- И что же? - спросил Малорти, все еще чая определенного ответа.

- А то, что я прощаю вас за то, что вы, как говорится, попались на удочку. Вы сами, ваш чертов депутат, да и вся местная шушера такого наплели обо мне, что я гляжу прямо Синей Бородой. Маркиз то, маркиз се, крепостничество, всевластие феодала - какой вздор! Разве я не имею права на справедливость? Будьте же справедливы и честны, Малорти! Скажите без утайки, какой дурак советовал вам прийти сюда ко мне, наговорить неприятностей да вдобавок и наклепать на меня? Поди, женщина? Вот сучье племя!

Маркиз весело расхохотался, будто сидел с приятелем в кабаке.

Пивовару самому хотелось облегченно засмеяться, как если бы, после утомительного торга, заключилась наконец желанная сделка. Засмеяться и сказать: "По рукам! Идемте выпьем, господин маркиз! У нас, французов, приятельство в крови".

- Но послушайте, господин де Кадиньян, - со вздохом возразил он, - даже если бы у меня не было никаких улик, здесь всякий знает, что вы давно уже обхаживали девчонку. Да что говорить, месяц тому назад я своими глазами видел, как вы сидели рядком на краю канавы у выгона Леклера, как перейдешь дорогу на Вай. Думал, ну, полюбезничает дочка немного, и конец. Она ведь помолвлена с сыном Раво. И девка такая самолюбивая! Да уж что сделано, того не воротишь. Вы человек состоятельный, благородный, не мне вас учить, как поступают люди порядочные... Я, конечно, не требую, чтобы вы женились на ней, не так глуп. Только нельзя же обходиться с нами, как с последними собаками: попользовался - и в сторону, а мы теперь сраму не оберемся.

Последние слова пивовар, сам того не замечая, проговорил с чисто крестьянским лукавым простодушием, голос его звучал искательно и немного жалобно. "Он не смеет отрицать, - думалось ему, - он хочет сделать мне какое-то предложение, и он сделает его". Однако грозный его противник не открывал рта.

Минуту или две молчание не нарушалось, лишь слышался в отдалении звон наковальни. Стоял чудный августовский день, наполненный свистом птиц и гудением насекомых.

- Ну, так что же? - промолвил наконец маркиз.

Пивовар, собравшийся с духом во время краткой передышки, возразил:

- Сделайте же ваше предложение, сударь.

Но собеседник, мысли которого шли своим ходом, спросил:.

- А что, давно ли она виделась последний раз с этим Раво?

- Откуда мне знать?

- А между тем это могло бы привести нас в ясность, - благодушно продолжал маркиз,- не худо бы разузнать... А эти папаши так глупы! Я бы в два часа представил вам виновника, он бы и не пикнул...

- Вот те на! - только и мог выговорить пораженный пивовар.

Бедняга не очень хорошо был знаком с тем наивысшим выражением наглости, которое умники называют цинизмом.

- Любезнейший Малорти, - тем же голосом продолжал маркиз, - не мне давать вам советы. К тому же человек вашего склада, попавши в беду, не принимает их. Вот что я вам скажу попросту: приходите через неделю. Успокойтесь, поразмыслите на досуге, держите все в тайне и не ищите виновных, не то нарветесь на человека не столь терпеливого, как я. Кой черт, вы взрослый мужчина! У вас ни свидетелей, ни писем, ровным счетом ничего. А за неделю, глядишь, языки развяжутся, и из какого-нибудь пустяка можно будет извлечь немалую выгоду. Представьте, является вдруг... Надеюсь, вы меня поняли, Малорти? - заключил он весело.

- Похоже, да, - ответствовал пивовар.

На мгновение искуситель заколебался, голос его дрогнул. "Будь начеку! Он хочет, чтобы я выложил все, что держу про запас", - подумал Малорти. Сей знак слабости ободрил его. К тому же поднимавшийся в нем гнев все больше туманил ему рассудок.

- Разведывайте и оставьте девочку в покое, - заговорил снова маркиз. Тем более что вам ничего не удастся из нее вытянуть. Эту птичку так просто не поймать, она что твой коростель - бегает в клевере под самым носом наилучшей собаки, так что и старого спаниеля с ума сведет.

- Вот-вот, это самое я и хотел сказать, - согласился Малорти, подкрепляя каждое слово наклонением головы. - Я сделал, что мог. Хорошо, я подожду неделю, две недели, сколько угодно. Малорти никому не задолжал, а коли его дочь пошла по кривой дорожке, пусть на себя и пеняет. Она достаточно взрослая, чтобы грешить, сама и постоит за себя!

- Послушайте, не болтайте пустое, - попытался остановить его маркиз.

Но пивовар шел напролом. Он решил припугнуть де Кадиньяна.

- От красивой девчонки не так просто отделаться, как от старого простофили, господин Кадиньян, это вам всякий скажет... Вас тут знают как облупленного, да она сама скажет вам все как есть, тысяча чертей! При честном народе, глядя вам в глаза! Будьте покойны, моя дочка не даст себя в обиду. А если ничего не выйдет, от зубоскалов, во всяком случае, пощады не ждите.

- Хм, любопытно было бы видеть.

- А вот увидите! - вскричал Малорти.

- Спросите-ка ее, - возвысил голос и маркиз, - спросите ее сами, любезнейший!

На мгновение пивовару представилось бледное решительное личико, хранящее непроницаемое выражение, и гордый рот, за целую неделю так и не выдавший ему тайны...

- Хватит юлить! Она все открыла своему отцу! - воскликнул он и отступил на два шага.

На миг во взоре маркиза мелькнула нерешительность, глаза его скользнули от лица пивовара вниз, потом вверх, и вдруг взгляд их отвердел. В бледно-голубых зрачках зажегся зеленый огонь. Если бы Жермена была здесь, она прочла бы в них свою судьбу.

Де Кадиньян отошел к окну, захлопнул створки и, по-прежнему не говоря ни слова, возвратился к столу. Передернув сильными плечами, он приступил вплоть к своему гостю и сказал лишь:

- Поклянись, Малорти!

- Клянусь!

Едва сия ложь слетела с уст пивовара, как он уверил себя в том, что прибег к вполне невинной хитрости. Да и уж очень ему не хотелось идти на попятный. Лишь некая мысль мелькнула в его голове и, хотя он не успел сознать ее, заронила ему в душу неясную тревогу. Он смутно почувствовал, что выбрал неверную дорогу и зашел так далеко, что ничего уже поправить нельзя было.

Он ждал взрыва, он хотел его. Но голос неприятеля звучал спокойно:

- Уходите, Малорти. На сегодня, пожалуй, хватит. Оба мы, вы по-своему, а я по-своему, ходим в дураках из-за этой лживой поганки. Берегитесь же! Надеюсь, ваши советчики достаточно умны и остерегут вас от некоторых глупостей, а самой большой глупостью было бы стараться запугать меня. Пусть думают обо мне что угодно. Плевать! В конце концов существует ведь на что-нибудь и суд. В добрый час!.. А теперь прощайте!

- Что ж, поживем - увидим! - отповедал наш пивовар исполненным благородства голосом и, покуда раздумывал, что бы еще такое примолвить, обнаружил вдруг, что стоит на улице в одиночестве и совершенном замешательстве. - Вот бесов сын, - проговорил он, пришед несколько в себя, подсунет тебе барды вместо жита, а ты ему еще и спасибо скажешь...

На обратном пути он перебирал в уме все подробности происшедшего разговора и, как водится, старался представить свое поведение в выгодном для себя свете, однако, как человек трезвого ума, не мог не сознавать того, что жестоко уязвляло его гордость. Великая встреча, от которой он столько ждал, ничего не решила. Да и последние, исполненные тайного смысла, слова Кадиньяна не давали ему покоя, внушая тревогу перед будущим. "Оба мы, вы по-своему, а я по-своему, ходим в дураках..." Видать, девчонка обвела их вокруг пальца.

Подняв глаза, он увидел среди дерев свой чудный дом из красного кирпича, бегонии на лужайке, дым, столбом поднимающийся из трубы пивоварни к вечернему небу, и тягостные мысли тотчас отлетели прочь. "Ничего, я свое возьму, - подумал он. - Год будет удачный". В продолжение двадцати лет он лелеял мечту стать однажды соперником маркиза. И вот свершилось. Неспособный к отвлеченным представлениям, но безошибочно чуявший все то, что ценится в жизни земной, он не сомневался более в том, что стал первым человеком в родном городке, что принадлежал отныне сословию господ, по образу и подобию которых испокон века складывались законы и обычаи, сословию полуторговцев, полурантье, владельцев газогенераторного двигателя - знамения современной науки и прогресса, - вознесшись как над именитыми земледельцами, так и над лекарем-политиком, который есть всего лишь мещанин-отщепенец. Он решил, что когда дочери придет время рожать, отправит ее в Амьен. По крайней мере он мог положиться на скромность маркиза. С другой стороны, нотариусы в Вадикуре и Салене не скрывали более скорой продажи замка. Вот когда умыслил посчитаться с недругом своим честолюбивый пивовар. О лучшей мести он и не мечтал, ибо ему недоставало воображения желать смерти соперника. Он был из породы людей, которые умеют вынашивать ненависть, но которых ненависть не окрыляет.

...Было июньское утро. Ясное, звонкое, свежее июньское утро.

- Поди посмотри, как скотина ночь провела, - велела мать (шесть красавиц коров со вчерашнего дня паслись на выгоне)... Снова Жермена увидит острый клин Совского леса, сизый холм, ширь убегающей к морю равнины и на краю ее песчаные, освещенные солнцем увалы.

Воздух уже теплеет, и дали курятся паром; на дне лощины, где лежит дорога, сумрак, и пажити вокруг, поросшие корявыми яблонями. Свет так же свеж, как росные капли. Снова она увидит шестерых красавиц коров, услышит их сопение и кашель в ясном утреннем воздухе. Снова вдохнет влажную мглу, отзывающую корицей и дымом, - от нее щиплет в горле и неодолимо хочется петь. Снова увидит воду в дорожных колеях, огнем вспыхивающую от лучей восходящего солнца... Но еще чудеснее будет, когда она увидит на опушке леса своего рыцаря: справа и слева от него помещаются его псы Закатай и Лютый, а он стоит, словно король, в бархатном костюме и тяжелых сапогах, сжимая в зубах вересковую трубку.

Они встретились три месяца назад, в воскресенье, по дороге в Девр. Шагая бок о бок, дошли до первых домов... Во все продолжение пути в ее уме звучали отцовы слова, вспоминались бесчисленные статьи из "Пробуждения Артуа", которые Малорти читал вслух, пристукивая кулаком по столу, рабство, темницы - оживали страницы из украшенной картинками книги о прошлом Франции - Людовик XI в островерхой шапке (за его спиной качается висельник, громоздится башня Плесси). Она отвечала собеседнику без притворной скромности, с очаровательной прямотой, высоко держа голову. И все же, когда мысли ее возвращались к отцу, пивовару республиканской закваски, она невольно поеживалась и холодок пробегал по коже: вот у нее и тайна, своя тайна!

В свои шестнадцать лет Жермена умела любить (а не мечтать о любви, что есть не более чем игра по заранее известным правилам)... Жермена умела любить, то есть в душе ее созрела, словно чудесный плод, жажда наслаждения и приключений, отважная вера в себя, свойственная тем, кто бросается очертя голову навстречу неизвестности, чтобы все потерять или взять все, бесстрашно устремляется по пути, которым неизменно шло каждое новое поколение в нашем старом мире. Юная мещаночка с молочно-белой кожей, дремотным взглядом и удивительно нежными ручками склонялась над рукодельем в ожидании дня, когда настанет пора дерзать и жить. Смелая до крайности в мечтах и желаниях, но выказывавшая, вопреки всем трудностям, непреклонное благоразумие в решении деловых вопросов, после того как выбор ее был сделан. Что неведение, когда горячая кровь с каждым толчком сердца велит пожертвовать всем ради неведомого! Старая Малорти, рожденная богатой и некрасивой, даже не смела мечтать о чем-нибудь, кроме приличного брака, который решается простым движением пера нотариуса. Добродетель входила в число непременных качеств женщин ее круга. Но даже она весьма живо чувствовала зыбкость бытия любой женщины, подобного громоздкому строению, которое грозит развалиться от малейшего толчка.

- Отец, - говаривала она своему пивовару, - нашу дочку надобно воспитать в набожности...

Вряд ли она могла бы объяснить почему, разве сказала бы, что так говорит ей сердце. Однако Малорти не поддавался:

- Зачем ей поп? Чтобы узнать на исповеди все то, чего ей знать не положено? Всем известно, что попы смущают детский ум.

Посему дочери было запрещено посещать уроки закона божия и даже, как он выражался, "этих святош, из-за которых и в самых крепких семьях начинаются свары". Отец смутно толковал и о тайных пороках, подтачивающих здоровье юных девиц, которым их основательно научают за стенами святых обителей. Любимым его присловьем было: "Монашки обрабатывают девчонок в пользу священника". И он заключал, пристукнувши кулаком: "Они подрывают в них уважение к будущему мужу!" Пивовар не терпел никаких вольностей в вопросе о власти супруга, единственной власти, которая, по мнению некоторых избавителей рода людского, должна быть безграничной.

Когда же госпожа Малорти сетовала на то, что у дочери нет подруг и она почти безвыходно сидит в похожем на кладбище садике, среди подстриженных тисов, он говорил жене:

- Оставь ее в покое. Девчонки в этой проклятой стране до мозга костей пропитаны лукавством. Со своей благотворительностью, чадами Пресвятой Девы и прочим вздором священник каждое воскресенье битый час держит их при себе. Ох, не нравится мне все это! Если бы ты хотела научить ее жизни, ты бы послушалась меня да послала ее в Монтрейский лицей. У нее был бы уже диплом! А от подружек в ее годы добра не жди. Уж я-то знаю...

Вот какие речи держал Малорти под влиянием Гале, не оставшегося безучастным к столь щекотливым вопросам женского воспитания. Бедный коротышка, служивший некогда врачом в Монтрейском лицее, действительно знал немало о юных особах женского пола и не делал из сего тайны.

- В рассуждении науки... - промолвливал он иной раз, усмехаясь с видом человека, расставшегося со многими заблуждениями, снисходительно взирающего на любовные шалости человеков и к ним лично не стремящегося.

В саду, среди стриженых тисов, на совершенно пустой веранде, пахнувшей жженой замазкой, честолюбивая девочка терпеливо ждала, сама не ведая чего, того, что никогда не случается, сколько ни жди... Отсюда пустилась она в дорогу, и суждено было ей познать то, что лежит по ту сторону Индии... К счастью для Христофора Колумба, земля кругла, и сказочная каравелла, едва отплыв от берега, уже возвращалась к нему. Но есть и другой путь, прямой, неуклонный, уводящий все дальше в сторону, путь, которым еще никто не возвращался. Если бы Жермена и те девушки, что пойдут по ее стопам завтра, умели изъяснить свои мысли, они, верно, сказали бы: "Зачем нам ваша правильная дорога, если она никуда не ведет?.. Зачем нам мир, круглый, как моток шерсти?"

Той, что, казалось, рождена была для жизни безмятежной, уготована роковая судьбина. Поразительное, непредсказуемое стечение обстоятельств, скажут иные. А между тем обстоятельства здесь ни при чем, ибо рок таился в ее сердце.

Если бы его самолюбие не было столь жестоко уязвлено, Малорти скорее всего во всех подробностях передал бы жене свой разговор с маркизом. Но он почел за благо на некоторое время утаить от нее свою тревогу и свое унижение, замкнувшись в гордом, исполненном угрозы молчании. К тому же злоба томила его, и он надеялся утолить жажду мести, приготовив внезапную развязку семейной драмы, жертвой которой должна была стать его дочь. Семья совершенно необходима многим тщеславным недоумкам, когда их постигает неудача, ибо там у них всегда есть, так сказать, под рукой несколько слабых созданий, на которых и самый отъявленный трус может нагнать страху. Ничтожество утешается в своем бессилии, причиняя страдания ближним.

И вот, едва семья отужинала, Малорти вдруг проговорил своим властным голосом:

- Дочка, мне нужно говорить с тобой!

Жермена подняла голову, медленно сложила на стол вязанье и стала ждать.

- Ты провинилась предо мной, сильно провинилась, - продолжал Малорти тем же голосом. - Когда дочь сбивается с пути, в дом приходит беда. Уже, может быть, завтра все будут указывать на нас пальцем. Это на нас-то, людей, чье доброе имя ничем не запятнано, которые честно ведут свои дела и никому ничего не должны! Дожили! Тебе бы просить у нас прощения да подумать вместе с нами, как жить дальше... А ты только слезьми себя изводишь, вздыхаешь да охаешь. Ничего не скажешь, хныкать ты горазда! А вот чтобы рассказать отцу с матерью все начистоту, тут из тебя слова не вытянешь. Уперлась, и молчок! Так вот, чтобы у меня этого больше не было! - вскричал он, хвативши кулаком по столешнице. - Ежели и завтра услышу эту песню, худо тебе придется. Хватит лить слезы! Будешь говорить или нет?

- Ну что же, давайте поговорим, - отвечала бедняжка, чтобы выиграть время.

Вот и настал час, которого она с трепетом ждала, но в решительное мгновение все доводы, которые она целую неделю готовила в уме, явились все разом в мыслях и смешались в ужасающем беспорядке.

- Я только что виделся с твоим полюбовником, - снова заговорил отец, видел его своими глазами... Барышне подавай, видите ли, маркиза, от отцовского пива она нос воротит... Бедная невинность уже вообразила себя знатной дамой и хозяйкой замка с графами, баронами и пажом, чтобы таскал за ней шлейф!.. Ну вот мы наконец и потолковали по душам с твоим маркизом. Только прежде давай уговоримся, обещай мне не ловчить и повиноваться беспрекословно.

Она безмолвно плакала, часто вздрагивая телом, и взгляд ее полных слез очей был ясен. Она не страшилась более позора, одна мысль о котором заранее приводила ее в ужас. Еще вчера, когда она ждала с часу на час взрыва, в голове ее колотилась одна мысль: "Я умру от стыда, просто умру!" И вот теперь она искала в себе стыд и не находила.

- Так ты будешь повиноваться мне? - настаивал Малорти.

- Чего вы хотите от меня? - спросила она.

Он задумался на миг:

- Завтра здесь будет господин Гале...

- Не завтра, - перебила она, -в субботу, к ярмарке.

Мгновение Малорти оторопело глядел на нее.

- В самом деле, совсем из головы вон, - молвил он наконец. - Ты права. В субботу.

Жермена вставила замечание ясным и спокойным голосом, какого прежде отец не слышал от нее. Хлопотавшая у печи мать издала горестный стон, пораженная в сердце.

- В субботу... да, значит, в субботу, - продолжал несколько сбившийся с мысли пивовар. - Гале знаег жизнь. У него есть и совесть и душа... Прибереги слезы для него, дочь! Мы пойдем к нему вместе.

- О нет! - сказала она.

Кости были брошены в разгаре битвы, и она почувствовала себя такой свободной и такую жажду жизни в себе! "Нет" оставило на ее губах нежную горечь первого поцелуя. Впервые она бросала вызов.

- Это еще что! - загремел глава семейства.

- Успокойся, Антуан! - взмолилась мать. - Дай же ей опомниться! Ну, что может сказать зеленая девчонка твоему депутату?

- Правду, черт побери, правду! - возопил Малорти. - Во-первых, мой депутат врач! Во-вторых, поскольку ребенок внебрачный, он напишет нам письмецо в одно из амьенских заведений! С другой стороны, врача и мужчиной нельзя считать, это образованность, наука - он есть духовник республиканцев. А эти ваши тайны курам на смех! Неужели ты думаешь, что маркиз сам заговорит? Девочка еще не вошла в возраст, тут, знаешь, растлением малолетних попахивает, это может дорого ему обойтись! Разрази меня гром, если мы не потянем его в суд! Корчит из себя бог знает кого, всех за дураков считает, отпирается, врет напропалую!.. Маркизишко навозный!.. Бессовестная! - возвысил он еще более голос, оборотившись к дочери. - Он поднял руку на твоего отца!

Он солгал неожиданно для себя, просто красного словца ради. Впрочем, стрела пролетела мимо. Сердце юной мятежницы забилось сильнее, но не столько при мысли, что ее повелителю и владыке было нанесено оскорбление, сколько оттого, что ее мысленному взору предстал обожаемый кумир, великолепный в гневе своем... Его рука! Грозная рука! И она украдкой искала на отчем лице оставленный ею след.

- Погоди же, - вмешалась госпожа Малорти, - дай мне сказать!

Она охватила руками голову дочери.

- Бедная глупышка, кому же еще сказать правду, как не отцу с матерью? Когда я почуяла неладное, было уже поздно. Но неужели ты ничего не поняла за это время? Неужели ты не видишь, чего стоят обещания мужчин? Они все до одного лжецы, Жермена!.. Девица Малорти, говорите? Знать не знаю, ведать не ведаю! Где твоя гордость? Да я бы ему в глотку впихнула его подлые слова! Ты, видно, хотела уверить нас, будто отдалась какому-нибудь проходимцу, батраку или бездомному бродяге? Признайся, ведь хотела? Он дал тебе слово, что будет молчать? Да не женится он на тебе, доченька! Сказать тебе одну вещь? Его монтрейский нотариус уже получил приказ продать усадьбу в Шармет, мельницу и все прочее. А не сегодня-завтра, глядишь, и сам будет таков. Ищи тогда ветра в поле!.. Ведь сраму не оберешься... Да отвечай же, дубовая твоя голова! - вспылила она.

"Ищи ветра в поле..." Из всего сказанного лишь эти слова засели в памяти. Одна... Покинутая, развенчанная, униженная... Одна в безликой толпе... Покаянная! Что может быть на свете ужаснее одиночества и скуки? Что может быть ужаснее этого унылого дома? Скрестив руки на груди, она простодушным движением нащупала сквозь легкую ткань маленькие перси, полудетское лоно, таившее такую глубину и столь безвременную рану, - сдавила их пальцами, и боль, рассеявшая последние сомнения, исторгла из ее уст возглас:

- Мама! Мама! Лучше мне умереть!

- Довольно, - вступил Малорти, - или мы, или он. Даю тебе еще один день, вот мое последнее слово, не будь я Антуан Малорти! Слышишь, бесстыжая? Ни часу больше!

Между ней и ее возлюбленным стоял этот взъяренный толстяк и грозившая ей позорная огласка с ее непоправимыми последствиями. Тогда кончится все, и перед ней захлопнется единственная дверь, за которой ее ждало будущее и радость... Да, она обещала молчать, но в молчании было и ее спасение. Она ненавидела теперь этого тучного человека.

- Нет! Нет! - с силой повторила она.

- Святые угодники, она сошла с ума! - простонала мать, вздевая руки. Она просто рехнулась!

- Я точно сойду с ума! - воскликнула Жермена, и слезы еще сильнее полились из ее очей. - За что вы так казните меня? Делайте, что хотите, бейте меня, гоните меня из дому. Я руки на себя наложу, но вам ни слова не скажу! Слышите? Ни словечка! А что до господина маркиза, это все наветы. Он меня и пальцем не коснулся.

- Потаскушка! - процедил пивовар сквозь зубы.

- Зачем вы допытываетесь, коли не желаете мне верить? - твердила она детским голоском.

Она восставала на отца, дерзко вперяла в него взор застланных слезами очей. Она чувствовала себя сильнее его своей юностью, безжалостной своей юностью.

- Верить тебе? Тебе? Меня, стреляного воробья, хочешь одурачить? Поищи кого похитрее! Твой голубок-то признался! Признался-таки! Добрую пулю я ему отлил! Спорьте сколько угодно, говорю, а только девчонка все рассказала.

- О ма...ма! Мама! - едва пролепетала она. - Он по... посмел... он посмел!

Ее прекрасные голубые глаза, вдруг высохшие и заблестевшие, стали синими, как фиалки, чело побледнело, а пересохшие губы шевелились, тщетно стараясь вымолвить что-то.

- Замолчи, ты убьешь нашу дочку! - причитала мать. - Беда, ох беда!

Но и без слов голубые глаза были достаточно красноречивы. Пивовар перехватил мгновенный взгляд, выражающий глубокое презрение. Мать, защищающая детей своих, не так страшна и проворна, как женщина, у которой выдирают плоть от плоти ее, любовь, выношенный ею плод.

- Уходи! Вон отсюда! - прорычал коснеющим языком пораженный в самое сердце отец.

Некоторое время она оставалась на месте, не поднимая глаз. Губы ее дрожали, она с трудом сдерживалась, чтобы не швырнуть ему в лицо признание и довершить его унижение. Потом она взяла со стола вязанье, иглу и клубок шерсти и вышла из комнаты. Щеки ее алели ярче, чем у вязальщицы снопов на жниве. Но, едва почувствовав себя на воле, она двумя прыжками, как горная коза, взлетела по лестнице и со всего маху захлопнула за собой дверь. Через приоткрытое окно она видела в конце садовой дорожки, за луковыми грядами, окрашенную белой краской решетку чугунных ворот, замыкавших ее мирок, и два куста гортензии, растущие по обе стороны от них... А за оградой другие кирпичные домики выстроились в ряд до самого поворота дороги, где дымится печная труба над ветхой соломенной кровлей, насунутой на глинобитные рассевшиеся стены - там жилище голодранца Люгаса, последнего нищего в округе... И сопревшая солома среди нарядных, устланных обливными черепицами кровель тоже глядела нищетой и волею.

Жермена легла на кровать, примявши щекой подушку. Она старалась привести мысли в порядок и ясность, но в отуманенной голове гудело от ярости... Бедная! Ее судьба решается на чистенькой детской кроватке, пахнущей воском для полов и свежей холстиною.

В продолжение двух часов Жермена перебрала в уме немало замыслов покорения мира, - он, правда, уже имел хозяина, но молоденьких девушек это решительно не волнует. Она стонала, кричала, плакала, но что можно было поделать с неумолимой действительностью? Теперь, когда случившееся с ней открылось, когда она призналась, много ли у нее надежд на скорое свидание с любимым, если вообще ей суждено еще свидеться с ним? Да и захочет ли он сам? "Он думает, что я выдала его, - мелькало в ее голове, - он перестанет уважать меня". Припомнились ей и слова матери: "Ищи ветра в поле..." Странное дело! Впервые в ней шевельнулась тревога, но не когда она подумала, что он может бросить ее, а от мысли о грядущем одиночестве. Измена не страшила ее, она никогда и не думала о ней. Ее ничуть не волновало, что придется лишиться всех этих благ: тихого, добропорядочного мещанского бытия, чинного кирпичного дома, доходной пивоварни с газогенераторным двигателем, благонравия, самого по себе служащего наградой, достоинства, приличествующего юной дочери именитого купца. Глядя на нее в воскресном наряде, со строгой прической, какая и должна быть у девицы воспитанной, слыша ее беззаботный звонкий смех, старый Малорти ни мгновения не сомневался, что дочь его безупречна во всех отношениях, "воспитанна, как королева", говаривал он не без гордости. И еще он говорил: "Совесть моя спокойна, и этого довольно". Но он всегда имел дело только со своей совестью и приходо-расходной книгой.

Ветер посвежел, окна в частом переплете стоящих поодаль домов запламенели одно за другим; посыпанная песком дорожка за окном стала смутно белеющим пятном, а дурацкий тесный садик вдруг раздался вширь и вглубь, слился с бескрайней ночью... Жермена стряхнула бремя гнева, словно пробудившись от сна. Она соскочила с постели, постояла, напрягая слух, у двери, но не услышала ничего, кроме привычного храпения пивовара и важного тиканья стенных часов, вернулась к открытому окну, десять раз обошла свою тесную клетку, бесшумная, гибкая и чуткая, как волчонок... Что, уже полночь?

Глубокая тишина - опасность и приключение, чары неведомого. В безмолвии расправляются крылья великих душ. Все погружено в сон, засады нет... "Свободна!" - вдруг проговорила она низким хриплым голосом, где слышался стон страсти и который был так знаком ее любовнику... Она в самом деле была свободна.

"Свободна! Свободна!" - твердила она себе с крепнущей уверенностью. По правде говоря, она не могла бы объяснить, ни кто дал ей свободу, ни какие оковы распались. Просто она распускалась, как цветок, в укрывшей ее тишине. Еще раз, сначала несмело, а потом с упоением, молодая самка пробует свои налившиеся силой мышцы, свои клыки и когти на пороге дивной ночи.

Она расставалась с прошлым, как покидают однодневное пристанище.

Жермена ощупью открыла дверь, ступень за ступенью сошла по лестнице, ключ заскрежетал в замочной скважине, и в лицо ей пахнул вольный воздух, никогда еще не казавшийся ей таким легким. Сад скользнул мимо, как тень... ворота позади... дорога, первый поворот... Лишь миновав его и оставив за спиной деревню - тесное черное скопище, - она вздохнула полной грудью... Она села на дорожном откосе, все еще радостно трепеща от своего открытия... Преодоленный путь казался ей безмерно долгим. Перед ней была ночь, как приют и добыча... Она ничего не обдумывала и чувствовала в голове блаженную пустоту... "Уходи! Прочь отсюда!" - сказал отец. Чего же проще? Она взяла и ушла.

III

- Это я, - сказала она.

Пораженный, он вскочил на ноги. Нежный призыв или укор, без сомнения, разъярил бы его. Но она стояла на пороге прямая, такая естественная и, казалось, почти спокойная. Позади нее на усыпанной камешками дорожке шевелилась легкая тень. Он тотчас узнал столь любимое им важное и невозмутимое выражение глаз, но в глубине золотистых зрачков уловил еще какое-то слабое мерцание. Они узнали друг друга.

- Заявиться сюда в час ночи, после того, как у меня побывал твой папаша! И это теперь, когда надо мной собирается гроза! Вздуть бы тебя за такие проделки!

- Господи, как я устала, - промолвила она. - Посреди аллеи глубокая рытвина, я два раза провалилась в нее, вымокла до колен... Ты не дашь мне напиться?

До сих пор, несмотря на то что между ними была совершенная доверительность и даже нечто еще большее, в их обращении друг к другу ничего не менялось. Она по-прежнему говорила ему "сударь", а иногда и "господин маркиз". Этой ночью она впервые обратилась к нему на "ты".

- Вот уж действительно, смелости тебе не занимать! - весело воскликнул он.

Она с важностью приняла из его рук стакан и поднесла его ко рту, стараясь унять дрожь, но мелкие ее зубки стукнули о хрусталь, ресницы затрепетали, и на подбородок сбежала невольная слеза.

- Фу! - вздохнула она. - Сам видишь, у меня до сих пор в горле ком стоит от слез. Я два часа проплакала на постели. Я была просто не в себе. Они положительно решили сжить меня со свету... Нечего сказать, хороши родители! Больше я к ним не вернусь.

- Не вернешься? - рассердился он. - Выкинь этот вздор из головы, Мушетта (это было ее ласковое прозвище). Уж не воображаешь ли ты, что молоденькая девушка может бегать где ей вздумается, как куропаточка среди лета? Да первый же объездчик притащит тебя домой в своей охотничьей суме!

- Вот как!.. Да если хотите знать, у меня деньги есть. Вот возьму да укачу завтра вечером в Париж! Каково? У меня там тетка Эгле живет, в Монруже... Прекрасный дом с бакалейной лавкой. Я начну работать и буду очень счастлива.

- Глупыш, да ты достигла ли совершеннолетия?

- Ничего, достигну, - возразила она все так же невозмутимо.

На миг она отвела глаза, потом вновь спокойно взглянула в лицо маркизу.

- Можно, я останусь у вас?

- Остаться у меня! Это уже ни на что не похоже! - вскричал он, расхаживая взад и вперед, чтобы скрыть свое замешательство. - Хорошенькое дело, остаться! А где я тебя спрячу? Может быть, ты воображаешь, что у меня есть подземелье для юных красавиц? Так только в романах бывает, лукавица! Завтра же они всем скопом нагрянут сюда, твой папаша, жандармы и полдеревни с вилами... И с ними этот жердяй, депутат наш, лекарь чертов!

Она рассмеялась и забила в ладоши, но вдруг умолкла. Лицо ее вновь приняло строгое выражение, и она тихо молвила:

- Ах да, господин Гале! Завтра я должна идти к нему с папой. Он, видно, что-то придумал.

- Придумал, придумал! Как она это говорит! В сотый раз повторяю тебе, Мушетта: я не такой уж дурной человек, я сознаю мою вину. Ну нет у меня ни гроша, хоть лбом о стену бейся! Даже если я продам здесь все до последнего бочонка, вырученных денег хватит лишь на то, чтобы не околеть с голоду. Жалкие медяки! Ну, разумеется, у меня богатая родня! Хотя бы тетка Арну: в свои шестьдесят лет она крепка, как мореный дуб, и богата, как церковная крыса. Она еще похоронит меня! У меня и так уже было немало всяких приключений. Надо играть осторожно, очень осторожно, Мушетта, и прежде всего выиграть время.

- Ах, какая прелесть! - раздался голосок девушки. - Чудо как красиво!

Отвернувшись от него, она с нежностью оглаживала обеими руками лакированный поставец времен Людовика XV, украшенный золоченой бронзой и китайскими пагодами, и чертила пальцем загадочные знаки на запорошенной пылью поверхности лилового трещиноватого мрамора.

- Оставь поставец в покое! - окликнул он ее. - У меня этой рухляди полон чердак. Может быть, ты все-таки соизволишь ответить?

- А что отвечать?

Она смотрела ему в лицо тем же спокойным взглядом.

- Что отвечать! - начал было он и невольно отвел глаза. - Оставим шутки, девочка, и приведем все в совершенную ясность. Да и вообще мне не хочется злиться. Ты должна понять, что нам обоим выгодно дождаться, когда гроза пролетит мимо. Скажи, могу я завтра повести тебя в мэрию? Так чего же ты хочешь? Надеюсь, ты не собираешься остаться здесь, под самым носом у папаши? Каша такая заварится, что не приведи господи! Теперь половина второго, - заключил он, вынимая из кармашка часы. - Пойду запрягу Боба и живым духом домчу тебя до Гардской дороги. Еще до рассвета будешь дома, и концы в воду. А завтра снова противопоставишь Малорти несокрушимое упорство. А там, глядишь, что-нибудь надумаем. Обещаю тебе. Ну, ступай. Живее!

- Как бы не так! - возразила она. - Сегодня я не вернусь в Кампань.

- Да где же ты ночевать будешь, упрямая твоя голова?

- Здесь. На дороге. Где угодно. Не все ли равно?

Кадиньян взъярился и начал нещадно бранить ее, но все было напрасно. Так рыкает и скрежещет зубами тарасконское чудище, удерживаемое витым из моха поводком.

- Глуп же я, коли хочу вразумить упрямицу. Если тебе уж так хочется, иди ночевать в поле с жаворонками. Я, что ли, виноват? Можно было бы найти какой-нибудь выход, но мне нужно время. Еще бы месяц - и я продал бы свою халупу и был свободен. А пока что? Ко мне врывается твой отец, грозит судом... Скандал ужасный! Завтра на меня насядет вся округа. Эта старая сова накличет воронья. А все почему? Потому, что девочка испугалась, заартачилась и выдала нас с головой: будь что будет! Рассказала все, конечно, как на исповеди... А ты расхлебывай, дружок! Нет, я не корю тебя, милочка, однако же... Ну, хватит, хватит! Довольно слезы лить!

Прижавшись лбом к оконному стеклу, она беззвучно плакала. Решив, что убедил ее, он подумал, что теперь ему будет легче растрогаться и пожалеть ее, ибо человеку свойственно жалеть себя в ближнем.

Он сжимал руками белокурую упрямую головку, пытаясь повернуть ее к себе лицом.

- Да не плачь же, я говорил совсем не то, что думал! Но вообще-то я ясно представляю, как все было... День сельскохозяйственной выставки, папаша Малорти с его замашками генерального советника... "Отвечайте же, несчастная! Скажите правду вашему отцу". Он бы вполне мог и поколотить тебя. Надеюсь, этого не случилось?

- Не...нет, - пролепетала она между двух рыданий.

- Подними же наконец голову, Мушетта. Это уже дело прошлое.

- Он ничего не знает! - выкрикнула она, стиснув кулачки. - Я ничего не сказала!

- Вот те на! - только и мог вымолвить он.

Ему не очень понятны были причины этой вспышки оскорбленной гордости, но еще более его поразило преображение Жермены: злой блеск глаз, мужественная складка гнева на лбу и зубы, белевшие под приподнявшейся губой.

- Что же ты раньше не говорила?

- Вы не поверили бы мне,- отвечала она по кратком молчании. Голос ее еще дрожал, но взгляд был, как прежде, ясен и холоден.

Он глядел на нее с некоторым беспокойством. Ему знакомы были эти причуды, запальчивость ее, и дерзость выходок, и неожиданные повороты мысли, похожие на прыжки преследуемого зайца, запутывающего свои следы, но до сих пор в охотничьем пылу он почитал все это за жалкие уловки красивой девчонки, которая из самолюбия уверяет себя, что еще не покорилась, когда перестала уже сопротивляться. Возмужалая зрелость нередко склоняет к самонадеянности, но в любви опытность даже самого искушенного в делах такого рода чаще, чем принято думать, оборачивается слепотою простоты... "Мышка шмыгает под самым носом у кошки, да недолго ей бегать", - говаривал он и в самом деле думал, что поймал ее. Сколько любовников вот так пригревает на своей груди чужанинку, искусного и изворотливого врага!

В душе ничего не подозревавшего простофили возникло даже на миг ощущение близкой и необъяснимой опасности. Просторная зала, загроможденная стоящей в беспорядке мебелью, которую недавно снесли сюда из чердака, где она трухлявела долгие годы, показалась ему вдруг бесконечно огромной и пустой. Он расширил глаза, чтобы яснее видеть тонкий стан девушки, недвижно и безмолвно стоявшей за кругом света, - единственной живой души рядом с ним... Но тут же маркиз рассмеялся:

- А как же честное слово папы Малорти? Шутка?

- Какое честное слово?

- Да нет, ничего. Это я так, про себя... Если тебе нетрудно, повернись и притвори дверь.

В самом деле, дверь позади нее внезапно и бесшумно растворилась. От легкого соленого ветерка, принесшегося с моря, но пропахшего на своем пути затхлостью стоячих вод, взлетели под потолок разбросанные по столу бумаги, а из стеклянного колпака лампы далеко высунулся багряный язык коптящего пламени. Ветер задул сильнее, и смутным гулом отозвались во всех концах парка пробудившиеся ели.

Она затворила дверь и вновь повернулась к нему, храня на лице надутое выражение.

- Подойди же наконец, - позвал Кадиньян.

Однако она отступила на два шага, проворно скользнула за стол, отгородивший ее от возлюбленного, и с видом обиженной девочки присела на краешке стула.

- Что же, так и будем торчать здесь всю ночь, Мушетта? Фу, злючка! сказал он, принужденно смеясь.

Он легко отступил перед упрямством, с которым, как он сам отлично понимал, ему было не совладать, и если сердце его билось сильно, то не столько от предвкушения ласк, уже пресытивших его, сколько от сознания опасности. "До завтра совсем недолго ждать", - думал он с какой-то странной радостью. Отдохновение сладко, но еще слаще краткая передышка.

К тому же он находился в том возрасте, когда общество женщины скоро становится невыносимо мужчине.

- Может быть, ты уделишь мне минуту твоего времени? - холодно промолвила Мушетта, не поднимая глаз.

Ему был виден лишь ее упрямо склоненный гладкий лоб. Но тонкий злой голосок странно прозвучал в тишине.

- Целых пять! - шутливо возразил он, чтобы скрыть свою растерянность, ибо эта холодная дерзость испортила ему настроение (так когтистая лапка проворно бьет по носу добродушного увальня-пса).

- Значит, ты мне не веришь? - заговорила она по долгом раздумье, словно завершая внутреннюю речь,

- Я не верю тебе?!

- Только не старайся обмануть меня! Всю неделю я думала, но мне кажется, что только теперь я все поняла, жизнь поняла, если хочешь! Смейся, смейся! Во-первых, я совсем не знала себя. Радуешься неведомо чему, всякой малости... Яркому солнышку, словом, какому-нибудь вздору... Ну так радуешься, что кажется, сейчас сердце из груди выскочит, и чувствуешь, что в глубине души хотела бы чего-то другого... Непонятно чего, но только без этого никак нельзя, и если этого не будет, все остальное уже ни к чему. Я не думаю, что ты был мне верен. Не так глупа! Ведь мы, мальчишки и девчонки, все отлично видим и, глядя в заборную щель, гораздо больше узнаем, чем на уроке катехизиса! "Все смазливые девчонки, милочка моя, проходят через его руки!" Вот что у нас говорилось о тебе. Я и подумала: "А чем я хуже? Теперь мой черед..." А ты перетрусил, стоило папаше вылупить на тебя свои злющие глаза... Как я тебя ненавижу!

- Да она просто рехнулась! - вскричал ошеломленный Кадиньян. - В тебе и капли рассудка нет! Начиталась романов!

Он медленно набил трубку, раскурил ее и сказал:

- Давай рассуждать по порядку.

Какой там порядок! Сколько уже мужчин до него думало, что им удалось обморочить шестнадцатилетнюю, вооруженную хитростью красавицу. Двадцать раз вам кажется, что она поддалась на самую явную ложь, но она и не слушала вас, чутко ловя лишь бесчисленные, нами пренебрегаемые знаки: уклончивый взгляд, неконченое слово, самый звук вашего голоса, непрестанно изучаемого, все более понятного и день ото дня все более открывающего ей; терпеливо постигая все, притворяясь покорной, она постепенно перенимает опыт, которым вы так гордитесь, - не столь неспешно-мудрым проникновением, сколь необыкновенно изощренным бессознательным чувством, которому истина открывается в молниеносном озарении, во внезапном наитии, относящемся скорее к догадке, нежели к разумению, - и не успокоится, покуда сама выучится вредить вам.

- Давай рассуждать по порядку. В чем ты меня упрекаешь? Разве я скрывал от тебя, что в моей развалюхе с дозорными башнями я такой же нищий, как последний босяк? Ну посуди сама, как мы будем жить? Конечно, можно выкинуть из головы мысли о грозящих нам неприятностях. Это еще куда ни шло: влюбленные дуралеи первые же себя и обманывают. Но обещать то, чего заведомо не можешь исполнить,- это уже ни в какие ворота не лезет. Представляешь себе, как вытаращится на нас священник и этот дылда викарий, если мы в воскресенье заявимся в церковь под ручку? Когда будет продана мельница в Бриме и я расплачусь с долгами, у меня останется на руках всего полторы тысячи луи. Это все, чем я могу располагать. Давай решим так: две трети мне, одна тебе. Идет?

- Ах, ах, какое благородство! - со смехом заметила она, хотя в глазах ее стояли слезы.

Он покраснел от досады и сквозь трубочный дым навел на странную девушку взгляд, в котором уже блеснул гнев. Однако Жермена смело выдержала его.

- Можете оставить себе ваши полторы тысячи луи! Они вам нужны больше, чем мне!

Она вряд ли могла бы объяснить, отчего испытывала какую-то непонятную радость, вряд ли могла бы выразить словами неясные чувства, тревожившие ее бесстрашное сердце. Ей просто хотелось унизить любовника его бедностью, ощутить свою власть над ним.

Устремиться час тому назад сквозь ночную тьму навстречу неведомому, бросить вызов всему свету - и только затем, чтобы обрести еще одного мужлана, еще одного благонамеренного папашу! Было от чего яриться! Разочарование ее было столь велико, а презрение скоро и бесповоротно, что, в сущности, последующие события были как бы предопределены ее состоянием. Случайность, скажут некоторые. Но случай лишь отображает нашу сущность.

Да подивится простак могучему напору долго сковывавшейся воли, где уже обозначились из-за почти бессознательной потребности притворяться черты жестокости, - непостижимому возмездию слабого, неизменному замешательству сильного, постоянно настороженной ловушке! Гордящийся своим умением наблюдать неотрывно следит причудливо-внезапные изгибы страсти, более могучей и неуловимой, чем молния, но в стремлении постичь ближнего видит в зерцале сознания своего лишь собственное, жалко кривящееся отображение. Наипростейшие движения души возникают и усиливаются в непроницаемом мраке, соединяются или отталкиваются, повинуясь законам сокровенного родства или чужеродности, подобно заряженным электричеством тучам, но на границе тьмы мигают лишь беглые отблески недосягаемой грозы. Оттого-то наилучшие психологические гипотезы, хотя и дают возможность восстановить прошлое, не годятся для предсказаний. Как и многие другие, они лишь прячут от нас тайну, одна мысль о которой тягостна разуму человеческому.

Ветер налетел еще раз и упал. Лавровые кусты, тремя поясами охватывавшие старую усадьбу, давно уже утихли, но в глубине парка могучие чернолистые дерева и двадцатиметровые сосны еще трепетали вершинами, по-медвежьи урча. Стоявшая на краю орехового стола лампа горела теперь ярче, теплым, домашним светом, однообразно потрескивая. В столь близком соседстве с ночью, непроглядно темной за окном, теплый душноватый воздух оставлял во рту сладкий привкус.

- Можешь беситься, Мушетта, сколько угодно. Ты не выведешь меня из себя, - спокойно проговорил маркиз. - Честное слово, я рад, что ты пришла.

Он старательно примял нагоревший в трубке пепел и продолжал наполовину важно, наполовину шутливо:

- Можно отказаться от пятисот луидоров, моя милая, но нельзя плевать в руку бедняка, предлагающего тебе то, что наскреб на дне своего кошелька. Надеюсь, ты поняла меня? Я не стыжусь моей бедности, малютка...

При последних словах Жермена покраснела.

- И я не стыжусь, - возразила она. - Разве я хотя бы раз чего-нибудь просила?

- Нет, конечно, нет. Но Малорти, твой отец...

Он сказал это без особого умысла и осекся, увидев, как задрожали ее губы, напряглась от детских рыданий изящная шейка.

- Малорти, Малорти! Что Малорти? Мне-то что до него? Это невыносимо, наконец! Неправда, я не выдавала тебя! Это ложь! О, когда вчера вечером... он посмел... сказать... при мне... Я словно обезумела! Да я назло ему проткнула бы себе горло ножницами, убила бы себя у него на глазах, прямо за столом! Нет, вы меня не знаете! Ни он, ни ты! Попомните мое слово, я еще такого наделаю!

Она напрягала слабый голосок, пристукивая кулачком по столу, немного смешная в своем гневе. В ней чувствовалась некоторая преувеличенность, с помощью которой даже самые искренние женщины подхлестывают себя, чтобы набраться духа для решающего шага.

Кадиньян в молчании слушал ее и впервые ею любовался. Нечто другое, чем плотское желание, своего рода отцовская нежность, никогда доселе им не испытанная, влекла его к поднявшей мятеж девочке, к женщине-товарищу, более сильной и гордой, чем он сам... Чем черт не шутит! Быть может, когда-нибудь?.. Он внимательно взглянул ей в лицо и улыбнулся. Но в его улыбке ей померещилась насмешка.

- Напрасно я горячусь, - холодно сказала она, прервав свою речь. Только все так и было бы, как говорю. Да я умерла бы в их кирпичном доме и кукольном садике!.. Но вас, Кадиньян (она бросила ему в лицо его имя, как вызов), вас я считала другим человеком!

Последние слова она выговорила с заметным усилием, боясь, что голос изменит ей. Какой бы дерзкой и уверенной ей ни хотелось казаться, она уже не видела иного выхода, кроме готовой захлопнуться ловушки отчего дома, неотвратимой мышеловки, откуда она ускользнула два часа назад в безумном порыве надежды. Она думала: "Он разочаровал меня", но, по совести говоря, не могла бы объяснить, чем и почему. Любовники еще стояли лицом к лицу, но уже не узнавали друг друга. В своем простодушии стареющий маркиз полагал, что поступает великодушно, предлагая в награду за пасторальные услады последние свои деньги, внушавшие юной дикарке еще большее отвращение, чем нищета и бесчестие... Чего же искала она, бежав сюда в первую же ночь своей свободы, чего нужно было ей от этого здоровяка, у которого уже выросло брюшко и который своей сугубо животной силой и своего рода тяжеловесным достоинством был обязан исключительно своим предкам, крестьянам и военным? Она бежала из неволи, и в этом было все. Она трепетала от ощущения свободы. Она стремилась к нему, как стремятся к пороку, к осуществлению долго лелеемой и обманчивой мечты - сделать наконец решающий шаг и действительно погубить себя. Словно ужасная издевка, ей вспомнились вдруг прочитанные книги, греховные помыслы, картины, рисовавшиеся ее воображению, когда под ровное гудение печи она подолгу сиживала с закрытыми глазами, сложивши руки на праздно лежащем рукоделье. Скандал, о котором она мечтала, от которого кругом пошли бы головы, неприметно сократился до размеров шальной затеи, родившейся в голове сумасбродки-школьницы. Возвращение под родительский кров, тайные роды, долгие месяцы одиночества и восстановление чести в объятиях какого-нибудь глупца... а потом длинная череда лет в толпе жалких болванчиков. Все это вспыхнуло перед ней мгновенным светом, и она застонала. Увы! Подобно тому как дитя, пустившееся утром открывать мир, обходит огород и вновь оказывается у колодца, похоронив свою первую мечту, она сделала лишь куцый шажок в сторону от торной дороги. "Ничего не изменилось, - шептали ее губы, - все осталось как прежде". Но, очевидности вопреки, внутренний голос, несравненно более внятный и твердый, внушал ей, что прошлое сгинуло, что открылся широкий простор, что ей суждено нечто упоительно неожиданное, что час пробил и возврата нет. В сумятице отчаяния зрела, словно некое предчувствие, великая бессловесная радость. Найдется где-нибудь для нее прибежище, здесь ли, в другом ли месте - какая разница! Что приют человеку, переступившему наконец порог родительского дома и с легким сердцем затворившему за собой дверь! Развратник-маркиз страшится молвы, которою она притворно пренебрегала? Пусть! Это отнюдь не поколебало ее уверенности в своих силах, ибо она мерила их теперь слабостью ближнего. Отныне в глубине ее бесстрашных глаз читался уготованный ей и уже близкий рок.

Оба хранили молчание. В середине высокого незавешеного окна глянул вдруг месяц, недвижный, нагой, полный жизни и такой близкий, что мерещился шорох его бледного сияния.

И тогда с уст Кадиньяна - случаются такие забавные совпадения - слетели слова, несколько часов назад произнесенные Малорти:

- Так что ты предлагаешь, Мушетта?

Она взглянула на него, молча вопрошая взглядом.

- Говори, не бойся, - поощрил он.

- Увези меня.

Она измерила, взвесила его взглядом, определила точную ему цену, совершенно так, как делает хозяйка, покупающая курицу, и промолвила:

- В Париж... Все равно куда!

- Давай пока не будем говорить об этом, ладно? Я не скажу ни да, ни нет... Вот когда ты родишь и у тебя будет ребенок...

Он еще не кончил говорить, а она уже приподнялась с места, приоткрыв рот, столь искусно разыграв изумление, что не оставалось ни малейших сомнений в ее искренности:

- Роды?.. Ребенок?..

Она расхохоталась, прижав ладони к горлу и откинув голову, упиваясь своей звонкоголосой дерзостью, наполняя старинную залу единым чистым звуком, похожим на боевой клич.

Лицо Кадиньяна залилось краской. Задыхаясь от смеха, она едва выговорила:

- Мой отец посмеялся над вами... И вы ему поверили?

Ложь была столь смела, что нельзя было не верить. Вымысел не нуждается в доказательствах. Маркиз не сомневался в том, что она говорит правду; к тому же его душил гнев.

- Замолчи! - завопил он, грохнув кулаком по столу.

Но она все еще смеялась, размеренно и осторожно, следя за ним из-под полусомкнутых ресниц и подобрав ножки под стул, готовая вскочить в любое мгновение.

- Проклятье! Трижды проклятье! - ярился простак, пытаясь стряхнуть незримую бандерилью.

На краткий миг он поймал взгляд своей любовницы и заподозрил все же некий подвох.

- Посмотрим, кто говорит правду, - насупившись, заключил он. - Если ее остолоп отец решил сыграть со мной шутку, я проучу его! А теперь хватит об этом!

Но она хотела лишь видеть его лицо, улавливать малейшее движение на нем, наслаждаться его смущением. Лицо ее сильно побледнело - она почувствовала себя хитрой и опасной, не уступающей в силе мужчине.

Кадиньян беспокойно подергал усы: "Вот так задача... Кто же меня водит за нос?" Да и то сказать, никогда прежде ему не лгали так естественно, непринужденно, без малейшего колебания, как поднимают руку, чтобы отразить удар, как вскрикивают от боли.

- Ну, да все равно, беременна ты или нет, а я от своего слова не отказываюсь, - проговорил он наконец. - Вот только продам мою хибару и приищу для нас двоих какой-нибудь уголок, какую-нибудь охотничью избушку, чтобы и лес был рядом и река, и заживем там в свое удовольствие. А там, чем черт не шутит, глядишь - и поженимся...

Он начинал умиляться. Она спокойно предложила: - Идем завтра?

- До чего же ты глупа! - вскричал он с неподдельным возмущением. - Что за вздор ты мелешь! Это тебе не воскресная поездка в город... Не забывай, Мушетта, ты несовершеннолетняя, а с законом шутки плохи.

Маркиз говорил на три четверти искренне, но в жилах его текла кровь предков-крестьян, и он из осторожности не открывался до конца, ожидая радостного восклицания, объятий, слез - словом, трогательной сцены, которая вывела бы его из затруднения. Но коварная девушка не говорила ни слова, внемля ему в насмешливом молчании.

- Так я и буду сидеть и ждать, когда вы найдете свою избушку!.. В мои-то лета! Очень мне нужны ваш лес и ваша река! Вы что же, думаете, раз я никому больше не нужна, то соглашусь прозябать в какой-то дыре?

- Гляди, как бы все это не кончилось плохо, - презрительно бросил маркиз.

- А мне безразлично, чем это кончится, - ответствовала она, хлопнув в ладони. - Кстати, я кое-что надумала...

Кадиньян лишь пожал плечами, и тогда она, задетая за живое, поспешила продолжить:

- Есть у меня на примете любовник - лучше не сыскать...

- Любопытно было бы узнать!

- Уж с ним-то мне ни в чем отказа не будет... К тому же он богат...

- И молод?

- Да помоложе вас! Во всяком случае, достаточно молод, если белеет, как полотно, стоит мне коснуться его ногой под столом. Вот так-то!

- Скажите на милость!

- Человек образованный, даже ученый...

- Уж не депутат ли?

- Он самый! - живо подтвердила она. Щеки ее ярко рдели, а взор был тревожен.

Она ждала вспышки ярости, но он ответил спокойно, потряхивая трубкой:

- Поздравляю тебя! Великолепная находка: отец двух детей, женатый на долгоногой кикиморе, которая глаз с него не спускает...

Однако голос его дрожал... Подшучивание не обмануло наблюдательную девочку, от которой не ускользало даже самое незаметное движение любовника: она мерила оком ширину разделявшего их стола, сердце в ее груди билось сильно, а влажные ладони похолодели, но чувствовала она себя проворной, как лань.

В свое время Кадиньян легко перенес бы утрату одной или двух любовниц. Еще накануне ему казалось более постыдным быть уличенным во лжи каким-то жалким человечишком, чем бояться потерять белокурую Мушетту. К тому же он был убежден, что она выдала его, осуждал ее в своем простодушном себялюбии, почитая слабость сию за преступление, и не простил ей. И все же имя человека, которого он ненавидел более всех, ненавидел тяжелой мужицкой ненавистью, потрясло его до глубины души.

- Нечего сказать, ты хотя из молодых, да ранняя... Что ж, как говорится, яблочко от яблони далеко не упадет. Папаша торгует скверным пивом, а дочка... Дочка торгует тем, что у нее есть!

Она хотела с дерзким вызовом тряхнуть головой, но кожа ее еще не загрубела. Гнусное оскорбление, брошенное ей в лицо, заставило ее дрогнуть: она зарыдала.

- Ты еще и не такое услышишь, погоди, - преспокойно продолжал маркиз. Любовница Гале! Верно, под носом у папаши?

- В Париже, стоит мне только пожелать,- пролепетала она сквозь слезы. Да! В Париже!

Она опиралась ладонями о стол, и слышно было, как скребли два ноготка. В ее голове шумело от наплыва мыслей, множество, бесконечное множество лживых замыслов жужжало в мозгу, как пчелиный рой. Пестрые, причудливые мысли, уступавшие место другим, едва успев возникнуть, соединялись в бесконечную вереницу, как томительные сонные видения. Напряжение всех чувств рождало в ней ощущение неизъяснимой силы, словно жизнь хлынула вдруг из недр ее существа. На миг ей почудилось даже, будто исчезли самые пределы пространства и времени и что стрелки часов ринулись вперед, как она сама в дерзновенном своем порыве... Жившая всегда под гнетом придуманной для несмышленых детей системы привычек и предрассудков, не ведавшая наказания худшего, нежели суд людской молвы, она видела бескрайний берег волшебной страны, куда ее, потерпевшую крушение, прибивало волнами. Сколь бы долго ни вкушал человек горькую сладость греховного помышления, она тускнеет перед неистовой радостью мгновения, когда зло мнимое свершается наконец, становясь злом действительным - когда впервые восстал и словно вторично родился. Порок растет в душе медленно и пускает в ней глубокие корни, но вспоенный ядом цветок лишь на единый день распускается во всем своем великолепии.

- Так, значит, в Париже? - переспросил Кадиньян.

Она тотчас поняла, что ему нестерпимо хочется продолжить расспросы, но он не может решиться.

- Да, в Париже. - Щеки ее еще горели, но слезы в глазах высохли. - У меня в Париже чудесная комнатка, совершенно свободная... Все господа депутаты устраиваются так со своими подружками, - добавила Жермена с невозмутимой важностью. - Это всему свету известно... Уж они-то себе хозяева! Да что говорить, между нами дело уже решено... и давно!

Действительно, унылый государственный муж из Кампани, пропитавшийся желчью до мозга костей и обращавший избыток ее, не испытывая, впрочем, от того особого облегчения, против своей суровой половины, снедаемой, как и он, завистью, не единожды выказывал пивоваровой дочке отеческие чувства, подоплека коих не может не быть понятна сколько-нибудь сообразительной девице. И тем все кончалось... Но хотя из сего предмета немного можно было выжать, Мушетта чувствовала себя в состоянии лгать до рассвета. Она наслаждалась каждой новой своей выдумкой, и горло ее перехватывало, как от любовного блаженства. Она лгала бы в эту ночь, даже если бы ее оскорбляли, били, даже если бы ее жизни грозила опасность. Она лгала бы ради лжи. Собственное исступление вспоминалось ей позднее, как неистовое расточительство по отношению к себе, как сладострастное безумство.

"Почему бы и нет?" - думалось Кадиньяну.

- Нет, вы только поглядите на эту простушку, - сказал он вслух, - она поверила на слово этому олуху, этому отступнику, этому пустомеле, этому шуту гороховому! Девочка, он обойдется с тобой, как со своими избирателями! Депутатская любовница: нечего сказать, важная птаха!

- Смейтесь, смейтесь, - отвечала Мушетта, - от вас и не такое случалось терпеть.

Нос уездного волокиты, обыкновенно красноватый и самодовольный, был теперь бледнее его щек. Кипя от гнева, он расхаживал некоторое время взад и вперед, сунув руки в карманы просторной бархатной куртки, потом двинулся в сторону своей любовницы, бдительно следившей за ним. Из предосторожности она тотчас отступила влево и стала так, чтобы стол отделял ее от опасного противника. Между тем он, не поднимая глаз, пошел прямо к двери, замкнул ее и положил ключ в карман.

Затем он вновь уселся в кресло и сухо промолвил:

- Хватит дразнить меня, детка. Так и быть, ты останешься у меня до завтра просто потому, что мне так хочется... На мой страх и риск. А теперь будь умницей и отвечай мне откровенно, если можешь. Ведь ты говорила это все просто так, шутки ради?

Лицо девушки тоже было бело, как воротничок ее платья.

- Нет! - бросила она сквозь стиснутые зубы.

- Полно, неужели ты думаешь, что я поверю тебе? - продолжал он.

- Он мой любовник!

Она вновь исторгла из груди свою ложь, словно выплюнув терпкую жгучую влагу. И когда утих отзвук ее голоса, сердце Мушетты зашлось, словно на качелях, когда доска начинает проваливаться под ногами. Она сама почти уверовала в то, что утверждала, и, выкрикнув слово "любовник", скрестила руки на груди движением невинным и в то же время развратным, как если бы при звуке этих трех колдовских слогов одежды спали и явили наготу ее.

- Дьявольщина! - взревел Кадиньян.

Он вскочил на ноги так проворно, что бедняжка, всполошившись, кинулась с перепугу едва ли не в объятия маркиза. Они столкнулись в углу залы и мгновение молча стояли лицом к лицу.

Она метнулась было прочь, вскочила на стул - он начал валиться набок, перемахнула со стула на стол, но высокие каблучки ее туфель заскользили на вощеном ореховом дереве; она выставила ладони, но руки маркиза сгребли ее и рванули назад. Толчок был так силен, что в глазах у нее потемнело. Толстяк поволок ее, как взятую с бою добычу, и с маху кинул на кожаный диван. Еще минуту она видела лишь глаза - сначала они горели свирепой яростью, но мало-помалу в них появилась тревога, а потом стыд.

Она вновь была свободна. Лампа ярко освещала ее: волосы растрепаны, из-под задравшегося платья выглядывал черный чулок, глаза тщетно искали ненавистного повелителя. Ослепленная невыразимым гневом, страдая от унижения более, чем страдала бы от раны, терпя боль телесную, жгучую, непереносимую, она едва различала черный провал и отсвет огня на стене... Когда наконец она увидела его, кровь сразу отхлынула в сердце.

- Что ты, что ты, Мушетта! - встревоженно приговаривал мужчина. Непрестанно повторяя эти слова, он мелкими шажками подходил к ней, чтобы вновь завладеть ею, но стараясь на сей раз не делать резких движений, как если бы ловил пугливую птаху. Она увернулась от него.

- Перестань же дурить, Мушетта! - твердил он срывающимся голосом.

Она следила за ним издали, кривя красивый рот злобной ухмылкой. "Не в себе она, что ли?" - мелькнуло в голове у Кадиньяна. Поддавшись приступу бешенства, внезапно пробуждающего похоть, он чувствовал не столько раскаяние, сколько смущение, ибо всегда обходился со своими любовницами с бессердечием партнера, честно играющего свою роль в жестокой игре. Мушетта была неузнаваема.

- Скажи наконец хоть слово! - крикнул он, выведенный из себя ее молчанием.

Она медленно пятилась от него, потом бросилась к двери. Он пытался преградить ей путь, перетащив кресло в узкий проход, но она проворно отпрянула, так пронзительно вскрикнув от ужаса, что он замер на месте, тяжело переводя дух. Когда же в следующее мгновение он повернулся, чтобы кинуться ей вдогонку, то, словно при ослепительной вспышке, увидел ее в противоположном конце залы: встав на носки своих маленьких ножек, она тянулась руками, стараясь достать нечто, висевшее на стене.

- Эй, сумасшедшая, прочь руки!

Очевидно, он успел бы двумя прыжками настигнуть ее и вырвать оружие, но ложный стыд удерживал его. Он приближался неторопливыми шагами человека, которого не так-то просто остановить. В ее руках он увидел свой винчестер превосходное ружье с клеймом Ансона.

- Я тебе задам! - повторял он, подходя все ближе, тем особым голосом, каким говорят со злой собакой, чтобы припугнуть ее.

Обеспамятевшая Мушетта отвечала ему лишь стоном, где смешались ужас и бешенство, поднимая в то же время оружие на вытянутых руках.

- Сумасшедшая! Он заряжен! - хотел крикнуть он, но грянувший выстрел словно раздавил последнее слово на его губах. Заряд угодил под самый подбородок и разворотил ему челюсть. Выстрел был сделан со столь малого расстояния, что намасленный пыж пробил маркизу шею насквозь и застрял в галстуке сзади.

Мушетта растворила окно и исчезла.

IV

Кончив письмо, доктор Гале, проворно водя пером, писал на конверте адрес своим мелким почерком, когда за его спиной возник садовник Тимолеон и сказал:

- Мадемуазель Жермена велела вам передать...

В то же мгновение на пороге появилась дочь Малорти. Она была затянута в узкое черное пальто, держала в руке зонтик и вошла так быстро, что не успел еще стихнуть звук уторопленных ее шагов на каменных плитах садовой дорожки.

Она рассмеялась в лицо Тимолеону. Тот осклабился в ответ. В полурастворенное окно лился вечерний запах, извечный запах тайного сговора. Почти тотчас погас рядом с креслом рыжеватый свет лампы.

- Чем могу служить, мадемуазель Жермена? - осведомился доктор Гале.

Он торопливо запечатывал письмо.

- Папа собирался лично известить вас, что ближайшее заседание Совета переносится на девятое число текущего месяца, а я как раз шла мимо... говорила она с неизменным своим спокойствием, так странно нажимая на слова "Совет" и "переносится на девятое число текущего месяца", что Тимолеон вновь рассмеялся, сам толком не зная почему.

- Ну, ступай, ступай! - резко оборвал его Гале, протягивая конверт.

Он провожал садовника глазами, пока дверь захлопнулась за ним.

- Что все это значит? - спросил он.

- Хочешь, чтобы сразу сказала? - возразила она, кладя зонтик поперек кресла. - Я забеременела, только и всего!

- Замолчи, Мушетта, - прошипел он сдавленным голосом, - или говори тише!

- Я запрещаю тебе называть меня Мушеттой, - сухо проговорила она. - Как угодно, только не Мушеттой!

Она скинула пальто на стул и встала перед врачом.

- Сам должен понимать, - продолжала она, - разве сразу разберешься?

- Это... это давно случилось?

- Да уже месяца три (она преспокойно расстегивала юбку, зажав в зубах булавку).

- И ты мне... ты только теперь признаешься...

- Признаешься! - Она рассмеялась сквозь сжатые зубы, не выпуская изо рта булавки. - Хорошенькое слово!

Губы ее были сомкнуты, а в глазах играло детское веселье.

- Но послушай, нельзя же раздеваться здесь! - увещевал ее Гале, с трудом сохраняя хладнокровие. - Шла бы в кабинет!

- Какая разница? - удивилась Жермена. - Запри дверь, и дело с концом. Холодно у тебя в кабинете.

Он пренебрежительно пожал плечами, а сам искоса глядел на нее, чувствуя, что в горле у него пересохло. Согнув одну ногу, она поставила другую на подлокотник кресла и невозмутимо расшнуровывала ботинок.

- Воспользуюсь случаем, - заметила она. - Они ужасно мне жмут, а я за целый день не присела. Дай мне замшевые туфельки, помнишь, я оставила их у тебя в среду? Ну да, на полке туалета, за ящиком. И знаешь что? Сегодня я заночую у тебя. Я сказала папе, что поеду в Коленкур, к тетке Мальвине. Если не ошибаюсь, твоя жена вернется завтра?

Он внимал ей в совершенном изумлении, не замечая в необыкновенно подвижном личике некоей застылости, судорожной напряженности, выражения усталости и неотвязной заботы, отчего даже улыбка выходила у нее кривой.

- Своей неосторожностью ты в конце концов погубишь все, - жалобно проговорил врач. - Сначала мы виделись только в Булони или Сен-Поле, а теперь ты уже и сама не знаешь, что бы такое придумать... Ты видела Тимолеона? Ради меня...

- Кто боится проиграть, тот не выигрывает, - строго возразила она. Поди же принеси мои туфли, да не забудь дверь за собой притворить.

Она проводила взглядом своего странного любовника, бесшумно ступавшего в войлочных шлепанцах, обтянутого узким жакетиком с дурацкими сборочками на поясе, тесным воротничком и до блеска затертыми локтями. О чем она думала? А может быть, вовсе ни о чем не думала? Ее уже перестали удивлять смешные и отталкивающие черты этого желтозубого святоши. Мало того, она любила его. Любила настолько, насколько вообще способна была любить. С тех пор, как однажды ночью юная Малорти, мадемуазель Малорти совершила непоправимое, застрелив безобидного маркиза и заодно разрушив свой собственный ложный облик, она беспомощно барахталась под обломками рухнувшей надежды. Если бы она бежала, скрылась, то неминуемо навлекла бы подозрение на себя. Ей пришлось вернуться под родительский кров, вымаливать, скрыв гордыню под упрямым лбом, отеческого прощения и, замкнувшись более, чем когда бы то ни было прежде, в смирении и молчании, ловя на себе нестерпимо жалостные взгляды, нить за нитью ткать вокруг себя паутину лжи. "Завтра все забудется, - думала она, снедаемая нетерпением, - я снова стану свободна". Но завтра так и не наступило. Мало-помалу порванные некогда узы все туже стягивались вокруг нее, и - горькая насмешка судьбы - клетка стала спасительным прибежищем: она могла свободно дышать лишь за тюремной решеткой, внушавшей ей прежде такую ненависть. Под личиной притворства гибла незаметно ее истинная сущность, а мечты, некогда окрылявшие ее, рушились одна за другою, подточенные незримым червем - скукою. Захолустный городишко, которому она бросила дерзкий вызов, вновь засосал ее и начал переваривать.

Не было еще падения столь скорого и бесповоротного. Непрестанно воскрешая в памяти мельчайшие подробности случившегося в ту роковую ночь, Мушетта не находила решительно ничего, что убедило бы ее в том, что она имеет право вспоминать о ней как о нечеловеческом напряжении всех сил, приведшем к неожиданному исходу, как о сгинувшем сокровище. Она не знала уже, как называется то, к чему порывалась, что не далось ей в руки сразу и исчезло навсегда. Да и называла ли она это каким-то словом? Нет, валявшееся на полу тело грузного мужчины не имело к этому ни малейшего отношения. Так чего же она жаждала?

Сколько женщин пресмыкается и умирает под липами, женщин, чья жизнь длилась всего час или столетие! Она вспыхивала перед ними на миг, распахивалась во всю ширь, вольный ветер хлестал им в лицо... но вдруг сжималась и падала камнем.

Но они-то не совершали преступления, разве грезили о нем. У них нет тайны, они могут говорить: "Боже, как я была сумасбродна!", проводя рукою по седым, гладко причесанным волосам, выглядывающим из-под чепца с рюшами. Они так никогда и не узнают, что грозовым вечером далекого прошлого могли бы играючи убить человека.

После совершенного Жерменой преступления любовь Гале стала для нее новой тайной, новым безмолвным вызовом. Побывав сначала в объятиях бессердечного мужлана, она ухватилась теперь за это убожество. Но уже вскоре взбунтовавшееся дитя, вооруженное отточенной хитростью, вскрыло его сердце, как вскрывают гнойник. Бесспорно черпая наслаждение во зле и затевая в то же время опасную игру, она превратила нелепого болванчика в ядовитую гадину, ей одной ведомую, ею выпестованную, подобную жутким чудовищам из снов порочных подростков, которая стала наконец дорога самой Жермене как образ и воплощение ее собственного падения. Но она уже устала от игры.

- Вот, возьми, - сказал он, бросая на коврик домашние туфли.

Молчание поразило его. По своему обыкновению искоса взглянувши в ту сторону, он увидел в сумраке маленькую фигурку: Жермена полулежала в кресле, поджав под себя ноги и склонив голову набок; угол рта едва заметно приподнялся, лицо покрывала бледность.

- Мушетта! - окликнул он ее. - Мушетта!

Проворно подошед к креслу, он стал гладить концами пальцев смеженные веки. Они медленно раздвинулись, но взгляд еще ничего не выражал. Она повернула голову и застонала:

- Не знаю, что со мной было... Мне холодно...

Тут только он заметил, что, не считая легкого шерстяного халатика, на ней ничего не было надето.

- Что с тобой? Ты спишь? Как ты себя чувствуешь? Он стоял перед ней, нагнув голову, не переставая смеяться желчным своим смешком.

- Кризис кончился (он взял ее руку). Пульс, как всегда, несколько учащенный. Ничего страшного. Ты ведешь нездоровый образ жизни... Это может кончиться... кончиться... У тебя кашель? Вот это мне не нравится!

Гале присел рядом с ней и быстрым движением распахнул наполовину раздвинувшийся ворот халата.

Дивное плечо со звериным изяществом в плавной его покатости вздрогнуло, обнажившись на мгновение. Жермена быстрым, но осторожным движением отвела его руку.

- Когда тебе будет угодно, - проговорил Гале. - Согласись, однако же, что без предварительного исследования твоих дыхательных путей мне невозможно сказать ничего определенного. Это твое слабое место, а ты безобразно относишься к своему здоровью.