"Криптономикон, часть 1" - читать интересную книгу автора (Стивенсон Нил)

ПУСТОШИ

Давайте отложим вопрос о существовании Бога до следующей книги и просто примем, что каким-то образом на этой планете возникли самовоспроизводящиеся организмы и тут же начали изничтожать друг друга, либо до отказа заполняя жизненное пространство своими грубыми копиями, либо более прямыми методами, о которых нет надобности распространяться. Большей части это не удалось, их генетическое наследие кануло в никуда; однако некоторые выжили и размножились. Примерно через три миллиарда лет этой местами занятной, местами нудной фуги жора и соития в Мердо, штат Дакота, у Бланш, супруги конгрегационалистского пастора Бэньяна Уотерхауза, родился сын Годфри Уотерхауз IV. Подобно всем живым существам на земле, Годфри был по рождению отъявленной сволочью, ибо в некоем узкотехническом смысле происходил посредством череды менее эволюционно продвинутых особей от той первой самовоспроизводящейся хреновины, которая, учитывая число и разнообразие ее потомков, может по праву считаться самой отъявленной сволочью с начала времен. Всё и вся, кто не был отъявленной сволочью, сгинули.

Из всех смертельно опасных, меметически[3] запрограммированных на убийство машин это были самые что ни на есть милые и приятные. Подобно своему тезке (Джону Бэньяну, пуританскому писателю, который большую часть жизни провел в тюрьме или в бегах), преподобный Уотерхауз не проповедовал долго на одном месте. Церковь каждые год-два перебрасывала его из одной дакотской деревни в другую. Вероятно, Годфри такая жизнь не привлекала, потому что посреди курса в Конгрегационалистском колледже Фарго он покинул лоно церкви и, к неизбывному горю своих родителей, предался мирской тщете — защитил докторскую степень по классической филологии в маленьком частном университете в Огайо. Ученые — народ такой же кочевой, что и проповедники. Годфри поехал туда, где требовался преподаватель латыни и греческого, — в Болжеровский христианский колледж, Вест-Пойнт, Виргиния. Здесь, на слиянии Маттапоная и Паманки, отвратительные миазмы огромной целлюлозно-бумажной фабрики пронизывали каждый ящик стола, каждый закуток, каждую страницу в книге. Молодая жена Годфри, урожденная Алиса Притчард, которая в детстве колесила со своим отцом-проповедником по просторам Восточной Монтаны, пахнущим шалфеем и снегом, блевала три месяца. Еще через шесть родился Лоуренс Притчард Уотерхауз.

У мальчика были странные отношения со звуками. Когда проезжал паровоз, его не раздражали гудки и звон. Однако если в дом залетал шершень и начинал с еле слышным гудением выписывать под потолком фигуры Лиссажу, Лоуренс плакал от боли в носу. А когда он видел что-нибудь страшное или чувствовал пугающий запах, то зажимал уши.

Среди звуков, которые ничуть его не раздражали, был и орган Болжеровского христианского колледжа. Сама церковь не стоила доброго слова, но орган, пожертвованный владельцем целлюлозно-бумажной фабрики, сделал бы честь собору. Это вполне устраивало органиста, считавшего, что некоторые атрибуты Бога (гнев и ревность в Ветхом Завете, величие и торжество в Новом) можно вложить в паству непосредственно через слух. Что от этого могут вылететь витражи, никого не волновало, их все равно в городе не любили, а дым от бумажной фабрики разъедал свинцовые переплеты. Однако, когда очередная престарелая дама после службы встала, пошатываясь от шума в ушах, и едко заметила пастору, что музыка чересчур

Тем не менее он по-прежнему давал уроки. Учеников не допускали к органу, пока они не станут хорошо играть на пианино. Когда это объяснили Лоуренсу Притчарду Уотерхаузу, он за три недели разучил фугу Баха и записался на уроки органа. Поскольку ему было тогда пять лет, он не мог одновременно дотянуться до клавишей и до педалей, поэтому играл стоя, вернее — переходя от педали к педали.

Когда Лоуренсу было двенадцать, орган сломался. Фабрикант не предусмотрел пожертвований на ремонт, и учитель математики решил попробовать сам. Он был слаб здоровьем и нуждался в толковом помощнике. Вместе с Лоуренсом они сняли кожух. Впервые за все это время мальчик увидел, что происходит, когда он нажимает клавиши.

Для каждого регистра органа (блокфлейта, горн, пикколо) был отдельный ряд труб, от самой длинной до самой короткой. Длинные трубы воспроизводили низкие звуки, короткие — высокие. Верхушки труб располагались террасообразно. Их можно было бы очертить линией — не прямой, но восходящей кривой. Органист — учитель математики взял несколько расшатавшихся труб, карандаш, бумагу и помог Лоуренсу рассчитать, почему так получается. Когда Лоуренс это понял, ему показалось, будто учитель математики внезапно сыграл добрую часть «Фантазии и фуги соль минор» Баха на органе размером со спиральную туманность Андромеды — ту часть, где старик Иоганн Себастьян рассекает архитектуру вселенной одним неумолимо снижающимся аккордом; будто его ноги прошли через наслоения мусора и уперлись наконец в твердую землю. В частности, последние шаги объяснения напоминали падение ястреба сквозь бесчисленные слои невежества и заблуждения. Назовите это чувство завораживающим, щемящим или томительным в зависимости от вашего склада. Небеса разверзлись. Лоуренсу на миг предстали ангельские хоры, уходящие в геометрическую бесконечность.

Трубы торчали параллельными рядами из широкого плоского ящика со сжатым воздухом. Все трубы, издающие одну ноту, но принадлежащие к разным регистрам, выстраивались в ряд по оси. Все трубы одного регистра, но настроенные на разные тона, выстраивались в ряд по другой, перпендикулярной оси. Внизу находился плоский ящик со сжатым воздухом, а также механизм, подающий воздух в нужную трубу в нужное время. При нажатии клавиши или педали все трубы, способные издавать соответствующую ноту, звучали, если при этом был открыт их регистр.

Механически все это осуществлялось предельно просто, ясно и логично. Раньше Лоуренс думал, что машина по меньшей мере так же сложна, как самая сложная исполняемая на ней фуга. Теперь он понял, что просто устроенная машина способна производить бесконечно сложный результат.

Регистры редко применялись поодиночке. Они обычно громоздились один на другой, дабы использовать преимущества доступных гармоник (опять сладкая математика!). Некоторые комбинации повторялись вновь и вновь — например, множество блокфлейт, разной длины, для тихой проскомидии. Для этого встроили тяги включения регистров в произвольных комбинациях. Органист мог заранее выбрать несколько вариантов регистровки. По одному нажатию кнопки пневматика открывала несколько регистров сразу; в то же мгновение орган становился другим инструментом с совершенно новыми возможностями.

На следующее лето Лоуренса и Алису колонизировал дальний родственник по эволюционной линии — отъявленная сволочь-вирус. Лоуренс отделался тенденцией почти незаметно приволакивать ногу. Для Алисы болезнь закончилась аппаратом искусственного дыхания. Позже, из-за невозможности как следует откашливать мокроту, она заболела воспалением легких и умерла.

Отец Лоуренса Годфри честно сознался, что не в силах управиться с легшим на него бременем. Он уволился из виргинского колледжа, переехал вместе с сыном в штат Миннесота, а именно в Мурхед, и купил домик по соседству с Бэньяном и Бланш. Позже он пошел преподавать в ближайшую среднюю школу.

На этой стадии взрослые, ответственные за Лоуренса, похоже пришли к молчаливому соглашению, что лучший (во всяком случае, самый простой) способ его воспитывать — это оставить в покое. Лоуренс ничего от них не требовал, разве что иногда задавал вопросы, на которые все равно никто ответить не мог. В шестнадцать, исчерпав возможности местной школьной системы, Лоуренс Притчард Уотерхауз сдал экзамены в Государственный Айовский колледж. Там, помимо прочего, был обязательный курс подготовки офицеров запаса ВМФ.

В Учебном корпусе офицеров запаса Айовского колледжа имелся оркестр, где с радостью узнали про музыкальные наклонности Лоуренса. Поскольку трудно вышагивать по палубе дредноута, играя на органе, ему выдали глокеншпиль и пару маленьких молоточков.

В то время, когда он не маршировал взад-вперед по пойме реки Сканк, издавая металлический звон, Лоуренс изучал механику. Учился он плохо, потому что связался с преподавателем-болгарином, Джоном Винсентом Атанасовым.[4] Тот вместе со своим аспирантом, Клиффордом Берри, строил машину, которая по идее должна была решать некие особенно нудные дифференциальные уравнения.

Больше всего Лоуренсу мешала лень. Он считал, что было бы много проще, если бы вы, как Супермен с его рентгеновским зрением, видели за внешними наслоениями внутренний математический скелет. Как только вы поняли математическую суть, вы поняли все и можете теперь манипулировать ею сколько влезет при помощи всего лишь карандаша и салфетки. Он видел эту суть в изгибе серебряных пластин глокеншпиля, в несущей арке моста, в утыканном конденсаторами барабане машины Атанасова-Берри. Собственно молотить по глокеншпилю, возводить мост или выяснять, почему не работает машина, ему было неинтересно.

Соответственно обучение шло со скрипом. Правда, время от времени он выделывал на доске фокус, от которого у преподавателей подгибались колени, а соученики смотрели ошарашенно и враждебно. Пошла молва.

Тем временем бабушка Бланш, неведомо для Лоуренса, пустила в ход свои обширные церковные связи. Ее усилия увенчались успехом: Лоуренс получил стипендию от наследника компании по производству овсяных хлопьев. Стипендия была учреждена, чтобы отправлять конгрегационалистов со Среднего Запада в лучшие университеты страны сроком на один год. Видимо, считалось, что за это время они успеют повысить интеллектуальный коэффициент на несколько решающих процентов, но не успеют погрязнуть в пороках. Так Лоуренс оказался на втором курсе Принстонского университета.

Принстон — весьма почтенное заведение и попасть туда большая честь, однако никто не потрудился объяснить этого Лоуренсу, что было и плохо, и хорошо. Он принял стипендию с умеренной благодарностью, к большой досаде овсяного магната. С другой стороны, он легко освоился в Принстоне, напоминавшем ему лучшие уголки Виргинии. В городе были чудесные органы; дело портили только домашние задания по конструированию мостов и построению шестеренок. Как всегда, они в конце концов сводились к математике, а с ней Лоуренс расправлялся легко. Порой, впрочем, происходил затык, и тогда он шел в Файн-холл, на математический факультет.

По Файн-холлу бродила довольно разношерстая публика, многие говорили с британским или европейским акцентом. Административно не все они относились к Файн-холлу, многие были из отдельного учреждения, называвшегося ИПИ — Института перспективных чего-то-там. Однако все сидели в одном здании и все разбирались в математике, так что Лоуренса это различие не волновало.

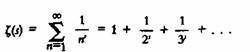

Очень немногие шарахались от Лоуренса, когда тот подходил с вопросами, остальные были готовы по крайней мере его выслушать. Например: он придумал, как решить сложную задачу формы зубца для шестеренки, которая при нормальном инженерном подходе требовала огромного количества вполне разумных, но неэстетичных приближений. Решение Лоуренса давало точный результат. Одна беда — квинтильону людей с логарифмическими линейками потребовался бы квинтильон лет, чтобы его вычислить. Лоуренс разрабатывал принципиально иной подход, который в случае успеха свел бы число людей и лет к триллиону и триллиону соответственно. К сожалению, ему не удавалось заинтересовать Файн-холл прозаическими шестеренками, пока внезапно он не познакомился с энергичным англичанином (чье имя немедленно позабыл), который сам ими занимался. Англичанин хотел построить — надо же! — механическую счетную машину, конкретно — для вычисления определенных значений римановской дзета-функции

|

где s — комплексное число.

Лоуренсу казалось, что дзета-функция ничем не лучше и не хуже других математических задач, пока новый знакомый не убедил его, что она жутко важная и лучшие математики мира бьются над ней уже несколько десятилетий. В результате они просидели до трех утра, разбирая Лоуренсову задачу про шестеренки. Наутро Лоуренс гордо показал решение преподавателю, который отмел его за полной непрактичностью и поставил Лоуренсу плохую отметку.

После нескольких встреч Лоуренс наконец запомнил, что англичанина зовут Ал что-то-там дальше. Поскольку Ал был страстным велосипедистом, они часто ездили кататься по окрестностям и, проезжая по Нью-Джерси, разговаривали о математике, особенно о машинах, которые избавили бы их от нудной работы.

Однако Ал думал на эту тему дольше, чем Лоуренс, и пришел к выводу, что вычислительные машины нужны не только для экономии сил. Он разрабатывал принципиально иной вычислительный механизм, который решал бы вообще любую арифметическую задачу, которую можно записать. С чисто логической точки зрения он уже придумал все, что нужно для этой (пока гипотетической) машины, только еще ее не построил. Лоуренс так понял, что в Кембридже (это в Англии, откуда Ал родом) по-настоящему строить машины считают ниже своего достоинства, да и в Файн-холле тоже. Ал был страшно рад встретить человека, который думает иначе.

Однажды Ал вежливо попросил Лоуренса называть его настоящим полным именем, то есть Алан, а не Ал. Лоуренс извинился и сказал, что очень постарается запомнить.

Недели через две, когда они сидели у лесного ручья под Делавэрским ущельем, Алан сделал Лоуренсу довольно странное предложение с участием мужских штучек. Потребовались долгие методологические разъяснения, которые Алан изложил, сильно краснея и запинаясь. Он был очень тактичен и несколько раз подчеркнул, что не все на свете этим увлекаются и ему это прекрасно известно.

Лоуренс решил, что он, вероятно, как раз из тех, кто не увлекается.

На Алана произвело сильное впечатление, что Лоуренс вообще задумался. Он попросил прощения, что завел этот разговор. Они сразу вернулись к беседе о вычислительных машинах, и на их дружбе это никак не сказалось. Однако на следующую прогулку — с ночевкой в Сосновой пустоши — Алан позвал еще одного приятеля, немца Руди что-то-там-дальше.

Отношения Алана с Руди производили впечатление более близких, во всяком случае — более многогранных, чем у Алана с Лоуренсом. Лоуренс заключил, что на идею со штучками все-таки нашелся желающий.

Это заставило его задуматься. С эволюционной точки зрения какой смысл в людях, которые не хотят иметь потомства? Для этого должна быть своя, хитрая причина.

Единственное, что он смог предположить: теперь истреблять/подавлять друг друга стараются не отдельные особи, а группы людей — сообщества, и в сообществе хватает места для тех, кто не желает размножаться, лишь бы они занимались чем-то полезным.

Алан, Руди и Лоуренс ехали на юг, ища Сосновую пустошь. Поселки попадались все реже, конские загоны сменились чахлыми деревцами, которые, казалось, тянутся до самой Флориды, загораживая обзор, но не защищая от ветра. «Интересно, где Сосновая пустошь?» — раза два спрашивал Лоуренс. Он даже остановился на заправке, чтобы задать тот же вопрос. Спутники начали над ним подтрунивать.

— Где Соснофая пустошь? — вопросил Руди.

— Я бы искал пустынное с виду место, где много сосен, — задумчиво ответил Алан.

Поскольку машин не было, они ехали трое в ряд, Алан — посередине.

— Лес, каким бы его представил себе Кафка, — сказал Руди.

К этому времени Лоуренс уже сообразил, что они едут по Сосновой пустоши. Вот только кто такой Кафка?

— Математик? — предположил он.

— Какая жуткая мысль, — заметил Руди.

— Он — писатель, — сказал Алан. — Лоуренс, не обижайся, пожалуйста, но можно спросить: ты вообще различаешь чужие фамилии? Кроме родственников и ближайших друзей?

Лоуренс, по всей видимости, захлопал глазами.

— Я пытаюсь понять: это все отсюда, — Алан протянул руку и костяшками пальцев постучал Лоуренса по голове, — или ты иногда берешь какие-то идеи у других?

— В детстве я один раз видел ангелов в церкви, в Виргинии, — ответил Лоуренс, — но, думаю, они были из моей головы.

Однако позже Алан сделал новый заход. Они добрались до знаменитой сторожевой башни и увидели, что вся достопримечательность — одинокая винтовая лестница в никуда, под ней — небольшая площадка, усеянная битыми бутылками. Палатку разбили у озера, полного бурых, липнущих к телу водорослей. Оставалось только пить шнапс и говорить о математике.

Алан сказал:

— Послушай, Бертран Рассел и еще один тип по фамилии Уайтхед написали «Principia Mathematica».

— Сейчас ты меня точно подкалываешь, — сказал Уотерхауз. — Даже я знаю, что «Principia Mathematica» написал сэр Исаак Ньютон.

— Ньютон написал

— Тогда почему он назвал ее «Principia Mathematica»?

— Различие между физикой и математикой было нечетким во времена Ньютона…

— А может быть, и в наше фремя, — сказал Руди.

— …и это прямо относится к тому, о чем я собираюсь говорить, — продолжал Алан. — Я про расселовские «Основания математики», в которых они с Уайтхедом начали абсолютно с пустого места и выстроили все — всю математику — на небольшом числе основных принципов. И вот почему я тебе это говорю, Лоуренс… Эй, Лоуренс! Проснись!

— М-м-м?

— Руди, возьми палку — да, эту — и следи за Лоуренсом. Когда глаза у него начнут вот так стекленеть, тыкай его в бок.

— Мы не в английской школе, тут так нельзя.

— Я слушаю, — сказал Лоуренс.

— Из «ОМ» следует абсолютно радикальная вещь — все в математике можно выразить определенной последовательностью символов.

— Лейбниц сказал это много раньше! — возмутился Руди.

— Ну, Лейбниц предложил символы, которые мы используем в дифференциальном исчислении, но…

— Я не про это!

— И он изобрел матрицы, но…

— И не про это тоже!

— И он немного занимался двоичной системой, но…

— Это софсем другое!

— Ладно, Руди, говори, о чем ты.

— Лейбниц изобрел базовый алфавит — записал набор символов для логических выражений.

— Ну, я не знал, что в сферу интересов герра Лейбница входила формальная логика, но…

— А как же! Он хотел сделать то же, что Рассел и Уайтхед, только не для одной математики, а для всего на сфете!

— Поскольку ты, Руди, похоже, единственный на планете знаешь об этом начинании Лейбница, можем ли мы допустить, что его затея не увенчалась успехом?

— Ты можешь допускать все, что тебе угодно, Алан, — ответил Руди, — но

Алан оскорбленно вздохнул и наградил Руди многозначительным взглядом, который, как догадывался Уотерхауз, означал «я тебе это припомню».

— Если мне позволят продолжить, — сказал он, — я вообще-то хотел, чтобы вы согласились вот с чем: все в математике можно выразить последовательностью символов, — он взял палку, которой надо было тыкать Лоуренса, и начал писать на земле что-то вроде + = 3) √1π, — и мне глубоко безразлично, будут это символы Рассела, или Лейбница, или гексаграммы И-Цзина.

— Лейбниц восхищался И-Цзином! — страстно воскликнул Руди.

— Помолчи пока про Лейбница, Руди. Мы с тобой едем в поезде, сидим в вагоне-ресторане, мило болтаем, а этот поезд со страшной силой тянут локомотивы «Бертран Рассел», «Риман», «Эйлер» и другие. А наш друг Лоуренс бежит рядом с поездом, пытаясь от нас не отстать — не обязательно потому, что мы умнее, просто он — деревенский, и у него нет билета. И я, Руди, просто высовываюсь в окошко и пытаюсь втащить его в гребаный поезд, чтобы мы втроем могли мило болтать о математике, не слушая все время, как он пыхтит и отдувается.

— Ладно, Алан.

— Если ты не будешь перебивать, я скоро закончу.

— Но есть еще локомотив по имени Лейбниц.

— Ты считаешь, что я не отдаю должного немцам? Внимание, сейчас я упомяну человека с немецкой фамилией.

— Кто же это? Фон Тьюринг? — съязвил Руди.

— Фон Тьюринг будет потом. Вообще-то я имел в виду Гёделя.

— Какой он немец! Он австрияк!

— Боюсь, это теперь одно и то же.

— Не я придумал аншлюс, и нечего на меня так смотреть. Я ненавижу Гитлера.

— Про Гёделя я слышал, — вставил Уотерхауз, чтобы охладить спор. — Но можно немножко назад?

— Конечно, Лоуренс.

— Зачем это надо? Ну то, что сделал Рассел? Что не так в математике? Я хочу сказать, два плюс два — четыре, верно?

Алан взял две бутылочные пробки и положил на землю.

— Два. Раз-два. Плюс… — Он положил рядом еще две. — Еще два. Раз-два. Равняется четырем. Раз-два-три-четыре.

— Что в этом плохого? — спросил Лоуренс.

— Однако, Лоуренс, когда ты на самом деле

— Я вообще ничего не считаю.

Руди объявил:

— Очень современный взгляд.

— В смысле?

— Долгое время подразумевалось, — сказал Алан, — что математика — своего рода физика пробок. Что любую математическую операцию, которую ты выполняешь на бумаге, как бы ни была она сложна, можно свести — по крайней мере, в теории — к перекладыванию реального счетного материала вроде пробок в реальном мире.

— Нельзя же взять две целые одну десятую пробки.

— Ладно, ладно, пусть будут пробки для целых чисел, а для таких, как две целые одна десятая — физические меры, например длина этой палки. — Алан положил палку рядом с пробками.

— Как насчет «π»? Нельзя отпилить палку длиной ровно «π» дюймов.

— «π» — из геометрии. Та же история, — вставил Руди.

— Да, считалось, что Евклидова геометрия на самом деле своего рода физика, что его прямые и все такое описывают свойства физического мира. Но… знаешь Эйнштейна?

— Я не очень запоминаю фамилии.

— Седой, с большими усами.

— А, да, — мрачно ответил Лоуренс. — Я подходил к нему с вопросом про шестеренки. Он сказал, что опаздывает на встречу.

— Он придумал общую теорию относительности — своего рода практическое приложение, но не Евклидовой, а Римановой геометрии…

— Тот же Риман, что твоя дзета-функция?

— Тот же Риман, другое направление. Не уводи нас в сторону, Лоуренс…

— Риман показал, что существует много-много геометрий, которые, не являясь Евклидовыми, в то же время внутренне непротиворечивы, — объяснил Руди.

— Ладно, давайте снова к «ОМ», — сказал Лоуренс.

— Да! Рассел и Уайтхед. Итак, когда математики начали играть со всякими корнями из минус единицы и кватернионами, это было уже не то, что можно перевести в палки и пробки. И все же они по-прежнему получали верные результаты.

— По крайней мере внутренне непротиворечивые, — уточнил Руди.

— О'кей. Значит, математика — больше, чем физика пробок.

— Так нам представляется, Лоуренс, но возникает вопрос: математика по правде или это только игра в символы? Другими словами: мы открываем Истину или просто балуемся?

— Она должна быть по правде, потому что, когда прикладываешь ее к физике, она работает! Я слышал про общую теорию относительности и знаю, что она подтверждена экспериментами.

— Большая часть математики не поддается экспериментальной проверке, — сказал Руди.

— Вся идея в том, чтобы укрепить связь с физикой, — произнес Алан.

— И при этом не баловаться.

— И для этого написаны «ОМ»?

— Рассел и Уайтхед свели все математические понятия к таким жутко простым вещам, как множества. Отсюда они перешли к целым числам и так далее.

— Но как можно свести к множествам, например, число «π»?

— Нельзя, — сказал Алан, — зато его можно выразить цепочкой цифр: три запятая один четыре один пять девять и так далее.

— То есть через целые числа, — сказал Руди.

— Нечестно! Само «π» — не целое!

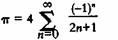

— Но можно вычислить цифры «π», одну за другой, по некой формуле. И можно написать формулу вроде такой!

Алан нацарапал на земле:

|

— Я использовал ряд Лейбница, чтобы утешить нашего друга. Видишь, Лоуренс? Это цепочка символов.

— Цепочку символов вижу, — нехотя согласился Лоуренс.

— Можно идти дальше? Гёдель, всего несколько лет назад, сказал: «Послушайте! Вы согласны, что все в математике просто цепочка символов? Тогда вот!» И показал, что любую цепочку символов — вроде этой — можно превратить в целые числа.

— Как?

— Ничего сложного, Лоуренс, простой шифр. Произвольный. Вместо уродливой сигмы напиши число 538 и так далее.

— Очень близко к баловству.

— Нет, нет! Потому что Гёдель расставил ловушку. В формулу можно подставлять числа, да?

— Конечно. Как 2

— Да. Можно подставить на место

— И это все?

— Нет. Потом он доказал, очень простым способом, что если формулы можно применить к формулам, то мы вправе сказать: «данное утверждение недоказуемо». Что страшно удивило Гильберта и других, ожидавших противоположного результата.

— Этого твоего Гильберта ты уже упоминал?

— Нет, Лоуренс, он появился в нашем разговоре только сейчас.

— Кто он?

— Человек, который задает трудные вопросы. У него их целый список. Гёдель ответил на один.

— А фон Тьюринг — на другой, — добавил Руди.

— Это еще кто?

— Это я, — сказал Алан. — Только Руди шутит. В Тьюринге вообще-то нет приставки «фон».

— Сегодня ночью будет. — Руди как-то странно взглянул на Алана. Будь Лоуренс повзрослее, он бы определил этот взгляд как «страстный».

— Ладно, не томи. На какой вопрос Гильберта ты ответил?

— Entscheidungsproblem[6], — сказал Руди.

— То есть?

Алан объяснил:

— Гильберт хотел знать, можно ли в принципе доказать истинность или ложность любого высказывания.

— Но Гёдель все изменил, — произнес Руди.

— Верно. После Гёделя вопрос стал звучать так: «Можно ли определить, доказуемо или нет некое — любое — конкретное высказывание?» Другими словами, есть ли механический процесс, посредством которого мы в состоянии отсеять доказуемые утверждения от недоказуемых?

— «Механический процесс», Алан, это вообще-то метафора…

— Ладно тебе, Руди. Мы с Лоуренсом не боимся механики.

— Усек, — сказал Лоуренс.

— Что значит «усек»? — спросил Алан.

— Твоя машина — не для дзета-функций, а другая, о которой мы говорили…

— Она называется Универсальная Машина Тьюринга, — сказал Руди.

— Вся эта хреновина нужна, чтобы отделять недоказуемые утверждения от доказуемых, верно?

— Вот для чего я придумал ее основную идею, — сказал Алан. — Так что на вопрос Гильберта ответ уже есть. Теперь я хочу на самом деле ее построить, чтобы обыграть Руди в шахматы.

— Ты еще не сообщил бедному Лоуренсу ответ, — напомнил Руди.

— Лоуренс сообразит, — сказал Алан. — Ему будет чем себя развлечь.

Скоро стало ясно, что Алан на самом деле хотел сказать: «Будет чем себя развлечь, пока мы займемся друг другом». Лоуренс засунул блокнот под брючный ремень, взял велосипед, отъехал ярдов на двести к сторожевой башне, поднялся по лестнице на платформу и сел спиной к заходящему солнцу, примостив на коленях блокнот, чтобы свет падал на страницу.

Сперва он не мог собраться с мыслями, потом его отвлекли сполохи на северо-востоке. Он подумал было, что это отблески заката на облаках, но свет шел явно из одного места и к тому же мерцал. Тогда Лоуренс предположил, что это молния, однако свет был недостаточно голубой и резко менялся под воздействием (надо полагать) каких-то могучих событий за горизонтом. Когда солнце скрылось за противоположным краем мира, свет на горизонте Нью-Джерси превратился в ровное сияние, того же цвета, что от фонарика, когда под одеялом смотришь на него через пальцы.

Лоуренс спустился с башни, сел на велосипед и покатил через Сосновую пустошь. Вскоре он выехал на дорогу, которая шла примерно в нужную сторону. Большую часть времени молодой человек вообще ничего не видел, даже дорогу, но часа через два отблески света легли на щебенку под колесами, и ручейки между сосен превратились в горящие трещины.

Дорога свернула не в ту сторону, и Лоуренс поехал напрямик через лес. Теперь было совсем близко, и он различал свет за редким сосняком — черные тощие стволы казались обгорелыми палками. Начался песок, сырой и плотный, а у велосипеда были толстые шины. Один раз пришлось остановиться и перебросить велосипед через колючую проволоку. За сосняком пошел совершенно ровный белый песок с кустиками аммофилы, и тут же путника ослепила низкая ровная стена огня на горизонте размером примерно с полную луну, когда та садится в море. Огонь был такой яркий, что ничего другого Лоуренс уже не видел и несколько раз въезжал в промоины. После этого он старался не смотреть прямо на огонь, тем более что глядеть по сторонам тоже было интересно. На плоской песчаной равнине высились циклопические постройки, грубые творения фараонов, а на обширных пространствах между ними — далеко разнесенные исполинские гномоны триангулированной стали, внутренние скелеты пирамид. Циферблат самых высоких солнечных часов очерчивали круговые рельсы диаметром несколько сот футов: две серебряные дуги бежали по блеклой земле, разрываясь там, где указывала время черная тень башни. Лоуренс проезжал здания поменьше; рядом с ними стояли овальные цистерны. Из клапанов наверху цистерн с шипением выходил пар, но не поднимался вверх, а стекал по стенкам и расползался по земле, кутая солончаковую траву в серебряные бушлаты. Тысяча матросов в белом стояли оцеплением вокруг длинного пламени. Один из них поднял руку и помахал Лоуренсу — остановись, мол. Лоуренс притормозил и уперся ногой в песок. Они с матросом некоторое время друг друга разглядывали, потом Лоуренс, не придумав ничего лучшего, сказал: «Я тоже из ВМФ». Матрос, видимо, принял какое-то решение. Он отсалютовал Лоуренсу и указал на маленькое строение сбоку от пламени.

На фоне зарева строение казалось глухой стеной, однако порой голубая вспышка магнезии выхватывала из темноты его окна, прямоугольные молнии, многократно отраженные в ночи. Лоуренс снова принялся крутить педали и поехал мимо строения, огибая толпу фетровых шляп, тычущих в блокноты солидными авторучками, фотографов с их огромными хромированными красавцами, ряды спящих, укрытых с головой простынями, потного человека с набриолиненными волосами, который мелом писал на черной доске немецкие фамилии. Наконец он объехал здание и почуял горячий запах масла, почувствовал жар на лице и увидел иссушенную, скорченную траву.

Ему предстал земной шар — не в живой коже континентов и океанов, а только голый скелет: взорванные меридианы стягивались к ядру оранжевого пламени. На фоне огня они казались тонкими и четкими, как чертеж, однако когда Лоуренс подъехал ближе, начала прорисовываться умная система шпангоутов и стрингеров, полая, как птичья кость. По мере удаления от полюсов они рано или поздно начинали отклоняться от курса, или гнулись, или просто ломались и висели в огне, дрожа, как сухие стебли. Идеальную геометрию нарушали также паутина тросов, сплетение электрических проводов. Лоуренс едва не наехал на разбитую бутылку и решил дальше идти пешком, чтобы поберечь шины. Он положил велосипед передним колесом на алюминиевую вазу, словно выточенную на токарном станке, — из нее свешивалось несколько обугленных роз. Трое матросов сцепили руки наподобие трона и несли человекоподобный кусок угля в чистейшем асбестовом одеянии. Их ботинки задевали разветвленную сеть канатов, тросов и проволоки, вызывая движение травы и песка в десятках ярдов впереди, справа, сбоку. Лоуренс начал очень осторожно переставлять ноги — сначала одну, потом другую, — стараясь проникнуться величием того, что видит. Из песка торчало нечто вроде ракеты, увенчанное зонтиком гнутых пропеллеров. Дюралевые стойки и трапы разлетелись на мили. На земле валялся раскрытый чемодан, и в нем, как в витрине провинциальной лавки, пара дамских туфель; рядом меню, обугленное в овал, дальше — покореженные стенные панели, как будто с неба рухнула целая комната. На одной стене была огромная карта мира, где от Берлина разбегались круги к далеким и близким городам, на другой, фотографической, знаменитый толстый немец улыбался среди цветов на фоне новехонького цеппелина.

Через некоторое время Лоуренс перестал видеть что-нибудь новое, сел на велосипед и поехал к Сосновой пустоши, но заблудился в темноте и добрался до сторожевой башни уже после рассвета. Впрочем, он ничуть не горевал, что сбился с дороги, потому что думал про машину Тьюринга. В конце концов он все-таки добрался до озера, где стояла палатка. Спокойная гладь алела в лучах рассвета, как лужа крови. Алан Матисон Тьюринг и Рудольф фон Хакльгебер спали на берегу, сложившись, как ложки, еще немного грязные после ночного купания. Пока Лоуренс разводил костерок и готовил чай, они проснулись.

— Решил задачку? — спросил Алан.

— Ты можешь превратить свою Универсальную Машину Тьюринга в любую машину, меняя регистровки.

— Что меняя?

— Прости, Алан. Я думаю о твоей УМТ как о своего рода органе.

— А.

— После этого машина может выполнять любые вычисления, какие тебе угодно, лишь бы лента была достаточно длинной. Но, черт возьми, Алан, сделать такую длинную ленту, на которой можно было бы писать и стирать, — жуткая морока. Машина Атанасова работала только до определенного размера, и тебе придется…

— Речь о другом, — мягко сказал Алан.

— Ладно, хорошо. Если у тебя есть такая машина, то каждую конкретную комбинацию регистров можно обозначить числом — цепочкой символов. А лента, которую ты в нее запускаешь, чтобы начать вычисление, — другая цепочка символов. Так что это снова Гёделево доказательство: если любую возможную комбинацию регистров и данных на ленте можно представить в виде цепочки чисел, значит, ты можешь поместить все возможные цепочки в большую таблицу, применить к ней Канторов диагональный процесс, и ответ: да, должны быть некоторые числа, которые нельзя пересчитать.

— A Entscheidungsproblem? — напомнил Руди.

— Доказать или опровергнуть формулу — после того, как ты зашифровал ее числом — значит просто рассчитать это число. Значит, ответ — нет! Некоторые формулы нельзя доказать или опровергнуть механическим процессом! Выходит, не так уж плохо быть человеком!

До этих слов Алан казался довольным, потом его лицо вытянулось.

— Ну вот, теперь ты делаешь непрошеные допущения.

— Не слушай его, Лоуренс! — сказал Руди. — Сейчас он заявит, что наш мозг — машина Тьюринга.

— Спасибо, Руди, — спокойно ответил Алан. — Лоуренс, я утверждаю, что наш мозг — машина Тьюринга.

— Но ты доказал, что есть целый ряд формул, с которыми машина Тьюринга не справляется!

— И ты это доказал, Лоуренс.

— А тебе не кажется, что мы можем то, чего не может машина Тьюринга?

— Гёдель с тобой согласен, Лоуренс, — вставил Руди, — и Харди тоже.

— Приведите пример, — попросил Алан.

— Невычислимой функции, с которой человек справится, а машина Тьюринга — нет?

— Да. Только не надо сентиментальной чепухи про творчество. Уверен, Универсальная Машина Тьюринга способна демонстрировать поведение, которое мы воспримем как творческое.

— Ну, не знаю… Буду думать.

Позже, когда они ехали к Принстону, Лоуренс спросил:

— Как насчет снов?

— Вроде твоих ангелов в церкви?

— Примерно.

— Просто шум в нейронах, Лоуренс.

— А еще мне вчера ночью приснилось, что горел цеппелин.[7]

Вскоре защитившись и уехав в Англию, Алан прислал Лоуренсу пару писем. В последнем он сообщал просто, что больше не сможет писать «о серьезном», и просил не принимать это на свой счет. Лоуренс сразу догадался, что сообщество, к которому принадлежит Алан, приставило его к полезному делу — скорее всего вычислять, как бы их не съели заживо соседи. Интересно, какое применение найдет Америка

Он вернулся в Айовский Государственный, подумывая перевестись на математический факультет, однако делать этого не стал. Все, с кем он советовался, говорили, что математика, как и ремонт органов, — дело замечательное, но надо подумать и о хлебе насущном. Лоуренс остался на инженерном и учился все хуже и хуже, пока в середине последнего курса деканат не порекомендовал ему заняться чем-нибудь полезным, скажем, ремонтом крыш. Лоуренс вылетел из колледжа в гостеприимные объятия ВМФ.

Ему дали тест на проверку умственных способностей. Первая задача по математике была такой: порт Смит на 100 миль выше по течению, чем порт Джонс. Скорость течения — 5 миль в час. Скорость лодки — 10 миль в час. За какое время лодка доберется из порта Смита в порт Джонс? За какое время она проделает обратный путь?

Лоуренс тут же понял, что задачка с подвохом. Нужно быть полным идиотом, чтобы предположить, будто течение увеличивает и уменьшает скорость лодки на 5 миль в час. Ясно, что 5 миль в час — всего лишь

Тут прозвенел звонок и собрали работы. Лоуренс сумел спасти черновик. Он отнес листок в казарму, перепечатал на машинке и отправил в Принстон одному из наиболее демократичных преподавателей математики, который тут же договорился о публикации в парижском журнале.

Лоуренс получил два свежих бесплатных оттиска несколько месяцев спустя, при раздаче почты на борту линкора «Невада». На корабле был оркестр, и Лоуренсу поручили играть в нем на глокеншпиле: тест показал, что ни на что более умное он не способен.

Почта прибыла как раз вовремя — еще чуть-чуть и было бы поздно. «Невада» вместе с некоторыми другими линкорами до сих пор базировалась в Калифорнии, но как раз сейчас они выдвигались на Гавайи, в какой-то Перл-Харбор, показать япошкам, кто главнее.

Лоуренс так и не понял, чего хочет в жизни; ясно, что служить ксилофонистом на военном корабле на Гавайях в мирное время — занятие далеко не худшее. Самое трудное было иногда сидеть или маршировать на страшной жаре да порой сносить фальшивые ноты товарищей. Оставалась куча свободного времени, которое Лоуренс тратил на разработку новых теорем в области теории информации. Они с Аланом и Руди набросали общий план того, что надо доказать или опровергнуть. Он часто думал, что делают Алан и Руди в Англии и Германии, но написать им не мог, поэтому работал сам по себе. Когда он не играл на глокеншпиле и не доказывал теоремы, появлялись бары и танцы. Уотерхауз опробовал свою штучку в действии, подцепил триппер, вылечился[8], стал покупать презервативы — как и все моряки. Так трехлетние дети, потыкав в ухо карандашом, убеждаются, что это больно, и после не тычут.

Первый год пролетел для Лоуренса почти мгновенно. Нигде нет такого солнца и ленивого покоя, как на Гавайях.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |