"Журнал `Юность`, 1973-2" - читать интересную книгу автора (Журнал «Юность»)

I

Он хотел запомнить всё; окно с частым переплётом рам, оледенелую ветку тополя за ним, вещи в комнате — старый шкаф, стол, кресло, обтянутое серым потертым шелком…

Было начало октября, была на исходе последняя ночь перед отъездом.

«Уезжаю и не увижу, может быть, никогда… Говорят, что дом снесут; если не в этом году, так в следующем… За три года успеют снести…»

— Нет, Серега… Нет, не завидую я тебе. — Говоря это, Алёша обхватил его за плечи. — Да минует нас чаша сия… Главное, глупо — поступить в университет и вылететь… Глупо…

Сергей попытался высвободиться из-под Алёшиной руки.

— Это все Чернышёва, — уверенно сказал Валерка. — Я с ней сидел за одной партой… Девочка, которая умеет выкидывать фокусы… Я её знаю! — весело прокричал он.

— Тише… Соседи… — приложил палец к губам Сергей; он снял с плеч Алёшину руку, встал, подошёл к окну и потёрся лбом о холодное стекло.

В сентябре пятьдесят четвёртого года в городах кончилась эпоха раздельного обучения — мальчики стали учиться с девочками. Есть от чего закружиться голове, когда в тринадцать лет вместо привычного мужского общества ты оказался среди таинственных существ, которых можно дергать за косы или делать вид, что ты их не замечаешь, но которые влекут к себе так властно, что жизнь без них уже не представляется возможной, как бы сильно ты их ни презирал. С седьмого класса учипись вместе Алёша Соловьев, Сережа Сметанин, Валерка Рыжов, Лена Чернышёва — одна компания. Сметанин был Сметана, Рыжов — Рыжий, Соловьёв — Соловей, Лена была Звонкая. Так её стал звать в девятом классе Рыжов, а за ним и остальные.

Мать Лены, Кира Сергеевна, преподавала физику в их школе. Ходила она широкой мужской походкой, в учительской курила, крепко держала между испачканными мелом пальцами папиросу. Законы физики Кира Сергеевна объясняла пронзительным, голосом, и Сметанин каждый раз невольно, с неприятным для себя чувством отмечал это.

К приятелям своей дочери Кира Сергеевна относилась с грубоватой насмешливостью.

— Милейший Рыжов, — говорила она Валерке Рыжову, стоящему у доски, — вы написали просто уравнение, а от вас требуется вывод уравнения состояния идеального газа… Да-да, я всё понимаю, вчера вы были заняты…

И Рыжов краснел, потому что вчера вечером он ходил в кино с Леной, и осведомлённость Киры Сергеевны казалась ему унизительной.

До десятого класса компания Чернышевой жила беззаботной, почти детской жизнью. В десятом, в сентябре, едва начали учиться, умерла бабушка Сметанина, которая его воспитывала, Он остался один, и пришлось уже не подрабатывать, как прежде, изредка, разнося письма, а работать. Сметанин перешёл в вечернюю школу. Его взяли лаборантом в тот институт, где когда-то работала бабушка. Первое время вечерами Сергей старался миновать дом: после института — сразу учиться. Вечерняя школа была в его прежней школе, и занятия проводились в его классе. Но, сидя за партой в этой до мелочей знакомой комнате, он чувствовал себя другим человеком. Он ли три недели назад пускал здесь бумажных голубей; он ли прыгал из этого окна, со второго этаже в кучу песка каждую перемену; он ли?.. Едва Сергей вспоминал свою совсем недавнюю счастливую жизнь, как она представлялась ему бессмысленной и стыдной, но он жалел о ней. Учился он теперь прилежно, словно первоклассник. Бабушка в больнице, перед смертью, просила его дать слово, что он окончит десятилетку и сделает все, чтобы поступить в институт. И иногда, засиживаясь допоздна с учебниками, он вдруг настороженно вслушивался в тишину — ему казалось, что из кухни по коридору своей шаркающей походкой идет бабушка и вот-вот она войдёт в комнату и спросит не терпящим возражения голосом: «Где твой дневник?»

С Валеркой и с Алёшей Сметанин виделся все реже, зато Лену Чернышёву встречал почти каждый день. Он звонил ей с работы:

— Звонкая, привет… Пришла с уроков? Молодец…

Хочешь в кино? Я веду, у меня день платежа… К тебе?.. А Кира Сергеевна дома? Да не боюсь я её, просто вчера был, позавчера был — неудобно…

Как-то во дворе дома, где жила Лена, он столкнулся с Валеркой Рыжовым.

— Ну, скоро честным пирком да за свадебку, — усмехнулся Валерка.

Сергей смутился. Он никогда не думал об этом, хотя любая его мысль, даже самая отвлеченная, всякий раз превращалась в мысль о Лене. Он открыл, что у неё необыкновенная улыбка: когда она улыбалась, черты её лица оставались спокойны, лишь чуть поднимались кончики губ да прибавлялось влажного блеска в глазах. Эта улыбка заставляла его забывать о своем одиночестве; Сергей привык к Лене, к её голосу, к её энергичным движениям…

В феврале утром, когда Кира Сергеевна складывала в хозяйственную сумку кипу тетрадей с проверенными контрольными, Лена подошла к ней и решительно, как будто Кира Сергеевна должна была ей возражать, сказала:

— Мы с Сережей решили вместе поступать на геологический… — И она посмотрела на мать своими ярко-зелеными глазами. Кира Сергеевна вздохнула и молча пошла курить на кухню.

Двадцать пятого августа в обитой дубом рекреации геологического факультета Сметанин увидел на доске объявлений в списках первого курса сначала фамилию «Чернышёва», выше было напечатано: «Сметанин». На огромном овальном столе, стоящем здесь же, кто-то из абитуриентов сделал стойку на руках. Сергей, не дожидаясь лифта, бегом сбежал по лестнице, прошел, поглядывая на свое отражение то в зеркалах, то в мраморе, до вестибюля главного входа, и там из тесной телефонной будки позвонил Лене.

— Все нормально, — сказал он спокойным голосом, — поступили.

И снова жизнь Сергея Сметанина изменилась.

Жизнь состоит из детства, каждодневных горестей и радостей, из непрерывного ожидания счастья и самого счастья — тех несоизмеримо малых в сравнении со всей остальной жизнью мгновений, которые отделяют нас от осуществления желаний.

Но иногда, в юности, мгновения счастья бывают длительны — день, два, недели, месяцы. Пьянящая эта пора позволяет почувствовать, что само существование в мире — чудесное счастье. Потом это чувство, теряют в тысячах других переживаний; но время от времени оно возникает теплым облаком между сердцем и рассудком, согревая самые холодные дни.

Начало университетской жизни Сметанина было счастьем. Правда, раз в неделю ему приходилось работать ночью на холодильнике мясокомбината, разгружать окаменелые, острые, белесо-розовые бараньи туши; правда, через день он должен был рано утром разносить письма и газеты, но этот заработок и стипендия давали ему возможность легко тратить деньги. В дождливый вечер, выходя с Леной из университета, он мог как бы между прочим сказать:

— Что трястись в сто одиннадцатом?. Звонкая, поехали на такси…

И катить с ней в старенькой «Победе» — вдвоем, сквозь огромный освещённый город.

Учеба имела тоже свой особый, связанный с Леной смысл: он ощущал необходимость знать предметы так, чтобы можно было объяснять Лене то, что ей будет непонятно. Кончилось все для Сергея неожиданно и страшно.

В конце февраля был в университете вечер. Лена сказала, что пойти не может, но пришла, и не одна.

С ней был незнакомый, пожилой, как показалось Сергею, мужчина /?ёт тридцати. Лена подошла с ним к Сметанину, назвала его. Мужчина протянул руку, Сергей подал свою, внезапно похолодевшую, посмотрел мимо его лица на танцующих, будто отыскивая кого-то и никого не видя. С этого вечера он старался избегать Лену, по-мальчишечьи желая ей до-казать, что может спокойно существовать без неё.

Лена была по-прежнему с ним приветлива, ровна, не замечая его нехитрой тактики, Через месяц, когда перед курсовой лекцией в большую аудиторию зашла инспектор из деканата и дли проверки устроила перекличку, Сметанин удивился, не услыша фамилии «Чернышёва». Он обернулся и посмотрел вверх по рядам, туда, где должна была быть Лена, Она сидела, подперев рукой щеку и наклонив голову гак, что её лица не было видно.

В перерыве она осталась на месте. Сметанин быстро поднялся к ней, подсел рядом.

— Привет, — сказала Лена.

— Привет. На нелегальном положении? — спросил Сергей.

Она пожала худенькими под серым свитером плечами.

— Что ж фамилии твоей не называют?

— Я вышла замуж и поменяла фамилию, — сказала она спокойно.

— Поздравляю, — сказал Сергей, встал и медленно пошёл по закругляющемуся ряду амфитеатра аудитории, разглядывая, как внизу у кафедры лаборант снимает с доски таблицы.

Зачёты весенней сессии Сметанин кое-как сдал, но на первом же экзамене получил двойку, решил не пересдавать, сразу забрал в деканате тоненькую папку своих документов и через неделю уехал с геологической партией на Вятский Увал.

Ещё горели фонари; окна светили оранжевым, жёлтым, зелёным… Все было смягчено утренней синевой молодого снега.

Сергей с приятелями вышел во двор и остановился. Он посмотрел на трехэтажный, похожий на огромную русскую печь дом. Сиротливо чернело родное окно.

— Ах, да что там! — махнул он рукой.

— С богом, — сказал Валерка.

Втроём через двор, оставляя на нетронутом снегу чёткие следы, они вышли за ворота и пошли по безлюдной улице.

Песни перебивали одна другую. Плясали, взвизгивали, поводя руками, две женщины, одинаковые в одинаковых шубках и цветных платках. Хриплая частушка, которую пронзительно выкрикивала одна из них, то и дело прерывалась смехом плотного круга людей.

В стороне стоял молодой гармонист. Склонив голову, он старательно вытягивал мелодию; его серьёзно слушали.

— Дайте мне! — закричал Валерка, проталкиваясь к танцующим.

Он вбежал внутрь круга, прошелся около женщин, притопывая, разводя руками, присвистывая.

Сергей зябко поежился: после бессонной ночи ему было не по себе на октябрьском ветру в летнем пальтишке.

— Ну, как я дал! — Валерка вышел к ним, тяжело дыша, — Разминочка!

— Делать тебе нечего, — сказал Алеша.

— У, индюк, представляю, тебя бы провожали…

То, что жизнь Сергея менялась так круто, делало и для Валеры с Алешей сегодняшнее утро рубежом, отделяющим прошлое от будущего.

Рядом с тремя сверстниками, которые сильно, не в лад били по струнам гитар, стоял, отвернувшись от них, высокий парень в коротком, не по росту ватнике. Он плакал, всхлипывая.

— Ну, Митенька… Будет, Митенька, — говорила ему мать, маленькая пожилая женщина, — подумаешь, остригли… отрастут снова… и будешь опять красивый…

Она крепко держала сына за рукав ватника, глядя на него снизу вверх; слёзы текли по её щекам.

Ещё вчера утром, когда парикмахер стрекочущей машинкой бездушно выкосил первую полосу в Митиных каштановых кудрях, Митя Андреев понял, что в мире что-то рухнуло. Он смотрел в зеркало на свою обезображенную голову, на оттопыренные уши и пытался найти то красивое, как он всегда думал, прежнее свое лицо. Но из зеркала синими глазками вглядывался в него страдающе некто с длинноватым, пожалуй, и чуть искривленным носом, с девичьим маленьким ртом, с первой морщинкой на лбу. Парикмахер не говорил ни слова утешения, лишь толстыми теплыми пальцами наклонял в разные стороны Митину голову.

«Проклятый парикмахер», — подумал Митя и, уходя, изменил своему шикарному правилу оставлять на сером мраморе подзеркальника чаевую мелочь.

От конца тупика, от железных зелёных ворот, за которыми виднелось приземистое здание казармы, рассекая и прерывая звуки музыки, пение, смех, плач, зычно разнеслось:

— Станови-ись!

С некоторой заминкой в каждой отдельной группе людей происходило одно и то же: молодой парень с рюкзаком или чемоданом отходил от провожающих и шел к зеленым воротам, где стоял весёлый полный майор со списком в руках.

— Строиться, строиться, товарищи призывники! — повторял он,

У ворот выстроилось пятнадцать человек, Почти все были в ватниках; это уже напоминало какую-то форму.

— Команда — всего ничего, а будто полк провожают… Каждый раз одна и та же история, — сказал майор, строго глянул на неровную шеренгу призывников, сделал чёткий шаг вперёд, щелкнул каблуками и одновременно выкрикнул: — Становись!

Митя, как самый высокий, пристроился к майору слева, к нему подстроились по росту, долго менялись местами остальные,

— В трех соснах запутались, молодцы, — сказал майор и, скомандовав «смирно», вышел на середину перед строем. — Перекличка… Андреев… Дмитрий… — Он посмотрел на ребят поверх бумаги, которую держал в руках.

— Здесь, — ответил самый высокий.

— Надо отвечать: «Я».

— Я, — повторил Андреев,

— Вот так лучше…

Из толпы выбежали двое: худенький, стройный парнишка, совсем подросток, и с ним девушка. Они держались за руки, В свободной руке у паренька была спортивная сумка.

— С супружницами не берут! — закричали с левого фланга.

Толпа и строй оживились.

Майор оглянулся. Двое стояли между гудящей толпой и шеренгой. Паренёк обнял девушку, покружил, поставил на землю, взял её лицо в ладони, поцеловал и, повернув её за плечи, слегка подтолкнул к толпе, а сам побежал в строй. Майор проводил его взглядом.

— Васильев.

— Присутствует…

— Отвечайте как положено,

— Я!

— Сметанин… Сергей!.. — выкрикнул майор,

— Я, — сказал Сергей.

— Ярцев… Валентин…

— Я, — сказал тот, что прибежал последним.

Сметанин посмотрел на неестественно веселое, побледневшее лицо Ярцева, и чувства, которые он пытался скрыть, мгновенно передались Сергею. Он представил, что его провожает Лена, что он расстаётся с ней на три года, что это она стоит потерянная, заплаканная среди чужих людей. Сергею показалось, будто он давно знает этого Валентина и дружен с ним.

Валя Ярцев родился, когда его отцу было сорок, а матери — тридцать восемь лет. Сестра была старше его на целую вечность — на двадцать лет. Отец, мать, сестра — все работали на опытном заводе при одном из институтов. Отец был слесарем, каких немного. Рабочих такой квалификации называют профессорами. Иногда замыслы целой лаборатории держатся на умении одного рабочего воплотить чужую мысль во что-то вещественное. Обычно к нему приходили с приблизительными чертежами и иногда толково, а иногда путано объясняли, что требуется сработать. Случаи, когда он не мог выполнить заказ, были редки. Но с годами всё больше и больше росло в нем чувство досады оттого, что он сам не умеет придумывать эти чертежики. Несколько раз он пытался взяться за высшую математику, но одолеть уже не мог. Друзья недоумевали: зачем такому мастеру заниматься не своим делом? Наконец, он сам понял, что из его учёбы толка нет, и решил: учиться будет сын.

Ах, как любил он сына, с того самого дня, когда принесли они с женой крошечное существо — мальчика! — из роддома, не домой, а в подвал бомбоубежища. Все умиляло его в сыне: пухленькие ручки и ножки, агуканье, первые зубки. На заводе приходилось и ночевать. Война разгулялась по всему миру: под Смоленском погиб его брат, в Керчи — муж дочери. А в квартире старого дома на Крестьянской заставе ползал по дивану мальчишка, едва держа головёнку.

Дочь второй раз замуж так и не вышла — Вальку воспитывали втроем. Каждую субботу вечером собирались и говорили о его отметках: классная руководительница — женщина неплохая, но Вале уделяет мало внимания… математичка поставила тройку за контрольную, а не решён всего один пример… В школу ходила сестра Вальки Ярцева, и её характера побаивались и завуч и директор. Учился Валентин в общем неплохо; ожидали серебряной медали, но вдруг в десятом классе он заявил, что хочет жениться на соседской девчонке Светке Малышевой, толстенькой и круглоглазой. И хотя Валька уступил настояниям родителей, окончил десять классов, но, едва получив аттестат с двумя тройками, по химии и биологии, ударился в самостоятельную жизнь — пошёл работать на завод, на отцовский опытный завод.

Отцу стыдно было глаза на людей поднять: говорил, сын станет инженером, учёным, а он ученик слесаря Ваньки Лепихина, который и слесарь-то — так себе, больше языком… Стыдно… Но жениться все-таки Валька не успел… Правда (в отместку, что ли?) запретил себя провожать родителям… Отец с матерью приехали на призывной пункт, но стояли в стороне, мать плакала…

Майор откашлялся, тщательно сложил список, подошёл вплотную к шеренге и строго спросил:

— Водку, надеюсь, не прихватили?

— От нее, заразы, одни беды, — хохотнул Градов, краснощёкий здоровяк, стоявший рядом с Сергеем.

— Вот вы, — кивнул на него майор, — покажите ваши вещи!.. Бывает, склад винный волокут… Приходится ликвидировать…

Градов, добродушно улыбаясь, открыл чемоданчик.

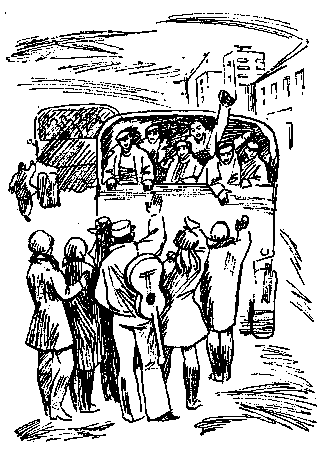

Рассвело. Погасли фонари. В воздухе засновали редкие снежинки. Подошла машина, крытая полуторка. Глухо забренчали гитары, женские голоса надсадно и недружно затянули «Подмосковные вечера».

Шеренга призывников снова смешалась с толпой.

— Товарищи призывники! По машинам! — закричал майор.

— Как дышится? — спросил Алёша, сильно хлопая Сметанина по плечу.

— Нормально, — ответил Сергей.

Оттого, что он хотел сказать это небрежно, а получилось натянуто и сквозь зубы, оттого, что Алёша усмехнулся, он ощутил томительное сожаление о своей судьбе и зависть к остающимся.

В кузове машины были положены поперек оструганные доски. Сергей залез одним из первых и забился в угол.

Дурманно пахло бензином. Было холодно.

— Не баловать, — подходя к машине, сказал майор и погрозил пальцем, — и не курить! Ты старший, — кивнул он Андрееву.

Машина развернулась и медленно поехала сквозь толпу. Замелькали кричащие, смеющиеся, плачущие лица. Шофёр дал газ.

|

Миновали окраину. Запестрели старые и новые дома, вывески, люди, мелькнула между домами рубиновая буква «М».

— Спеть, что ли? — сказал Градов и, откинув голову, завел чисто и высоко:

Его голос, протяжность песни словно увеличивали и сводили воедино чувства, вызываемые томительным ожиданием неизведанной жизни, от которых хотелось отмахнуться вином, беспечностью, лихостью.

— Ты с кем прощался? — спросил Сметанин Ярцева.

— Так… Знакомая…

Через центр машина выбралась к противоположной окраине Москвы и остановилась у кирпичного нескладного дома. Открылись ворота; машина въехала во двор.

— Слезайте, граждане, приехали — конец… — пропел кто-то.

Запрыгали из кузова на землю, отбивая затекшие ноги.

— Что ж без команды? — вылезая из кабины, недовольно сказал майор.

Он ушел и быстро вернулся с высоким подполковником, затянутым в ремни. Казалось, что подполковник всё время улыбается, но это подобие улыбки происходило от асимметрии щёгольских усиков: левый ус был короче правого.

— Становись! — скомандовал майор.

Построились. Подполковник проверил всех по списку ещё раз.

— Среднее образование, шаг вперед, — сказал подполковник.

Ярцев, Сметанин и Андреев вышли из строя.

— Так, — сказал подполковник. — Семь классов и более…

Кроме Градова, все шагнули вперед.

— Что у вас?

— Высшее шестиклассное, незаконченное, — отрапортовал Градов.

— Сойдет, — сказал подполковник. — Моя фамилия Мишин. Если доведется, послужим вместе… Еще вопрос. Надеюсь, знаете: войска воздушнодесантные…

Прыжки у всех есть?

— У всех…

— Прыгали…

— Товарищи призызники, — сказал майор. — Отставить шум… Неудобно…

— Я не прыгал, — сказал Сметачин.

— Не боитесь? — шагнул к нему Мишин. Сергей пожал плечами. — Если я прыгну, за мной прыгнете?

— Наверное…

— Отлично… Сейчас все на второй этаж. Там у нас зал ожидания. Потом санпропускник; в пятнадцать ноль-ноль — посадка в эшелон. — Подполковник повернулся и пошел к кирпичному дому.

Цепочка голых парней стояла перед дверью, где проходил медосмотр. Тянуло по ногам холодом; на телах высыпали пупырышки гусиной кожи. Каждый держал в руке остроребристый кусок мыла; после осмотра шли в душ.

— Куда повезут?

— Военная тайна… Говорят, в Эстонию…

— На юг была бы лафа…

— Иди ты, на юг… Жара! Охота маяться…

— Следующие двадцать, — сказал из-за дверей скучный голос. Сметании и Ярцев вошли с этой двадцаткой.

В просторной комнате за рядом столов сидели члены медкомиссии. В самом конце Сергей увидел молодую женщину в белой шапочке набекрень. Хотя казалось, не было ничего особенного в том, что в медкомиссии была молодая женщина, но кокетливая шапочка, ярко накрашенные губы, безразличие, с которым женщина смотрела на голых молодых парней, раздражали Сергея, Подходить к этой женщине ему было неприятно, словно кто-то его оскорблял и он был беззащитен,

По огромной, облицованной коричневым кафелем душевой ходило уже человек сто. Не давали воду.

В ожидании её слонялись сонные, перебрасывались словами. Пахло потом. В узкие, замазанные белым окна слабо проникал дневной свет…

Вода хлынула вдруг, звонко забила по кафелю.

Все оживились, зашумели.

Градов кричал:

— Я не дурак хмель выгонять, за него уплачено!..

— На копейку выпил, а куражу на рубль! — Кто-то плеснул в Градова водой.

На перроне за рядами пакгаузов были выстроены четыреста призывников. Валил густой мокрый снег.

— Митинг, посвященный проводам молодых москвичей на службу в Советскую Армию, разрешите считать открытым… — услышал Сметанин.

— Ура-а-а! — подхватили недружно по рядам.

— Снега сколько… Будто февраль, — сказал Ярцев Сметанину.

— Слово — представителю городского комитета комсомола товарищу Васильеву.

Вышел молодой человек в каракулевой шапке пирожком.

— Товарищи молодые москвичи! Сегодня мы провожаем вас в ряды нашей армии…

— Сам послужи! — услышал Сметанин голос Градова.

— …и мы надеемся, что вы не посрамите чести столицы!

— Слово предоставляется воину-ветерану генерал-майору в отставке товарищу Алфимову.

Перед строем встал невысокий человек в долгополой шинели без погон; он снял серую красноверхую папаху.

— Отец! Шапку надень! Простынешь! — закричал Градов,

К шеренгам подбежал молоденький офицер, вглядываясь, кто кричал.

— Друзья! В суровую годину мы, ваши старшие товарищи, отстояли независимость Родины. Будьте достойны тех, кто сложил голову, спасая мир от фашистской чумы…

В отдалении просигналил коротко и басовито маневровый.

Грянул оркестр.

— По вагонам!.. — раздалась многократно повторенная команда.

По обеим сторонам теплушки были встроены в два этажа широкие нары. В середине, прямо против двери, стояла круглая печка-буржуйка; рядом с ней — куча антрацита.

В теплушке был полумрак; пахло сеном, постеленным на нарах.

— Не могли пассажирского подать… — ворчал Градов.

Он был недоволен размещением; при посадке он, Ярцев, Сметанин и Андреев оказались последними, им достались места на нижних нарах, — сквозь щели между досками сверху сыпался древесный сор, сенная труха.

Сергей лег у самой стены, желая одного: скорее бы тронулся состав.

В открытую дверь вагона заглянул подполковник Мишин.

— Как дела, Иванов? Готовность номер раз…

— Порядок, товарищ подполковник, — ответил старший по вагону сержант Иванов, привставая у печки, в которой он уже начал было разводить огонь.

— Какой же это порядок — сам печкой занимаешься? Дневальных назначь, чтоб все как положено…

На стоянке приду проверю…

Подполковник отошёл.

— Дневалить кто желает? — спросил Иванов.—

Али назначать?..

— Али, али… — передразнил Градов. — Мы присягу не принимали, сам дневаль.

На нарах засмеялись.

— Грамотные, — сказал Иванов и сел возле печки.

Иванова призвали в армию на два года позже срока; прежде он был объездчиком в лесничестве Калининской области. Его участок считался самым глухим. Из своего дома, с окраины маленького поселка, он добирался туда обычно на лошади верхом, а зимой — в санях. За пять лет работы нашел он на каждую пору года свою дорогу на участок. Зимой — самую короткую — по большаку, а потом налево, через озерца и болота; зиму он не любил: надо было одеваться в полушубок и валенки, брать тулуп, ружье (шалили волчишки); зимой и недозволенные рубки случались чаще, а это значило — ругань и тягомотные разговоры с людьми, которых он знал и которые браконьерили больше от недостатка, чем от баловства. И в распутицу, осенью или весной, старался он ездить короткой дорогой — тем же большаком и дальше насыпью узкоколейки, которую неизвестно когда и зачем пытались тянуть сюда, Другое дело — лето! С середины мая просыпался он с петухами, веселый и легкий; седлал хитрую пегую кобылу, тяготившуюся упряжью и железом в зубах; совал в полевую сумку заготовленные матерью с вечера бутылку молока, тройку яиц, несколько вареных картофелин, полбуханки серого хлеба; подводил лошадь к зазалинке, становился на бревно и прыгал в седло. Поселок он объезжал задами и сразу попадал в сосновый бор; отсюда начиналось радостное спокойствие его сердца; чтобы его не нарушить, он ездил такими тропами и просеками, где меньше всего можно было встретить людей. Лошадь мягко ступала по сырой дороге, иногда приостанавливаясь и вздыхая. Он трогал её тугие бока яловыми премиальными сапогами, и она трусила дальше, вслед захлебывающемуся стрекоту сороки.

Особенно любил он то место долгого пути, где межевой глубокой ямой екатерининских времен кончался участок соседа и за робко голубеющими льнами темным ельничком начинался его лес.

Был Иванов невысок ростом, мелковат лицом, сухие русые волосы рассыпались надвое; и, глядя на него, не угадывалось, что для такого человека было обыденным делом возвращаться домой в зимних сумерках под волчье завывание.

Себя он считал мужчиной солидным, в возрасте, потому что зарабатывал для семьи с тринадцати лет.

Пока двое суток формировался эшелон и ждали команду новобранцев, он выпросил увольнительную и пошел смотреть Москву. За двадцать два года жизни Володя Иванов впервые попал в большой город. От множества людей, от непрестанного движения, когда ему казалось, что движутся не только люди и машины, но и дома и асфальт улиц, от шума у него разболелась голова. Он вернулся назад к вечеру и долго не мог заснуть в теплушке, прислушиваясь к постоянному ровному городскому гулу.

Он устал незнакомой усталостью, но находил в ней удовлетворение — Москва была действительно столицей из столиц.

Новобранцы, которых везли в полк, вызывали в нём любопытство.

«Что ж это за люди, которые живут среди этой толкотни и шума?» — думал он, посматривая в темноту нар, где лежали его подопечные.

Лязгнули буфера. Состав хрустнул.

— Прощай, столица!

— Куда экспресс следует, сержант?

— Прибудем, узнаете.

Поезд загрохотал на стыках окружного моста перед Ленинскими горами. В приоткрытой двери вагона замелькали черные липы заснеженного Нескучного сада.

…Сергей отвернулся к стене. «В феврале мы с Ленкой шли по этому мосту на каток… в Лужники.

И два локомотива тянули состав… Может быть, там тоже сидели солдаты… Мне было наплевать, кто там и что… Я смотрел, как она зажала ладонями уши, смеется, что-то кричит мне… Ничего не было слышно — сплошной грохот… Что она тогда кричала? Нескучный проехали… Здесь я бегал совсем маленьким… Белый бизон стоял среди кустарника… Мы кидали в него снежки… Это уже не повторится… ни бизон, ни Ленка…»

…Жгучее желание вернуться одолевало Ярцева. Он представлял себя выпрыгивающим из вагона, идущим по рельсам назад; видел Свету, она пришла домой… «Плачет? Наверное, плачет… Что плакать?

Ну, уехал… Пойдет завтра на работу, встретит Мишку Шутова, тот позовет в кино; что ж не пойти, если картина интересная…» Ярцев вспомнил, как Света, когда он ещё в начале их знакомства приглашал её в кино, наклоняла светло-русую, с тяжелым узлом косы голову, словно украдкой взглядывала на него и говорила: «Хорошо…»

Ярцеву стало невмоготу молча лежать на нижних нарах, слушая, как кто-то ворочается наверху, как негромко поют в другом конце теплушки. Он тронул Сметанина за плечо:

— Спишь?..

Сергей сел на нарах.

— Ночь не спал, а спать не хочется…

— Слушай, почему ты подготовки не проходил, не прыгал?

— Некогда было… Учился в университете… весеннюю сессию завалил — выгнали… Подался с геологами в поле на сезон… Вернулся в Москву — повестка…

— И вот пришла ко мне повестка, — запел Градов, — на бумаге… Явиться в райвоенкомат…

— Ну и дурак, — с солидным добродушием сказал Андреев и добавил назидательно: — Сейчас образование — кусок хлеба, да ещё с маслом…

— Сам ты с маслом, — презрительно протянул Градов. — У нас в квартире сосед… Вернусь, он, может, уже кандидатом наук будет… Так он сейчас меньше меня выколачивает… Понял? А я работяга… Понял?.. — Он подмигнул Андрееву и снова запел своим приятным голосом: — Ко мне подходит санитарка, звать Тамарка…

Недавно, каких-нибудь четыре года назад, Николай Градов приехал в Москву. До этого он жил под Вологдой в деревне. В столицу его вызвал старший брат, который после службы в армии работал в Москве на стройке. Он был хорошим каменщиком — это от отца-печника — и ловким человеком: быстро стал бригадиром, быстро, как он выражался, «охомутал» молодую вдову с приличной комнатой в коммунальной квартире и быстро смекнул, что если прописать в Москве родственников, то можно будет встать на очередь в райжилотделе и получить новую отдельную квартиру. Первой приехала мать, она стала хлопотать по дому; потом он устроил на стройку сестру и прописал её у себя… Настала очередь Коли.

Старший брат сам приехал за ним в деревню, до драки разругался с отцом, но все-таки мальчишку увез. В Москве Коля Градов начал было учиться в ремесленном, да соскучился и ушел на стройку в бригаду брата. Рубли шли ему богатые, жена брата за квартиру вычитала с него по-божески да ещё следила, чтобы каждый месяц он откладывал деньги на сберегательную книжку. Справили Коле два костюма: один шили в обычном ателье, другой — в ателье высшего разряда. Все было бы хорошо, но, словно заяц беляк, не успевший к лету сменить масть, чувствовал себя в городе Николай Градов неуверенно. Так часто бывает с людьми, особенно с молодыми, которые внезапно попадают из одной среды в другую. Если в деревне отец учил его, что зарабатывать надо честно и дело делать хорошо, потому что ты мастер и только за это тебе будет уважение от народа, то жена брата, работавшая кассиршей в овощном магазине, говорила, что покупатель — дурак и недодать ему копейку сам бог велел и уважают человека только за ловкость.

Брат ей поддакивал.

— Вот и Москва кончилась, — прошептал рядом со Сметаниным Валя Ярцев.

— Ничего, — шепотом ответил Сергей. — Мы ещё вернёмся…

— Мне так не хочется уезжать… А вдруг война?

— А вдруг состав с рельсов сойдет…

— Смеешься…

— Да нет… Мне самому не очень-то весело… надо заставлять себя верить, что все будет хорошо…

— У меня не получается, — вздохнул Ярцев.

Услышав его вздох, Сметании сказал, стараясь быть убедительным:

— Может случиться, что ты в отпуск съездишь, а то и пару раз…

— Ты никого не оставил в Москве? — спросил Ярцев.

— Вроде бы нет…

— Тебе легче… Ну, поспать, что ли… Ехать ещё долго…

— Спать, — сказал Сметании.

Проснулся Сметанин от тишины. Вдоль состава шел ремонтный рабочий, постукивая крышками буксов. В вагоне было жарко. Раскаленный цилиндр печки светился; по всей его поверхности вспыхивали светляками и гасли пылинки. Сержант Иванов в шинели с поднятым воротником сидел у печки на перевёрнутом ведре. Глаза его были закрыты; лицо казалось грустным.

Поздним вечером состав остановился. Снаружи отодвинули дверь. Веселый голос прокричал:

— Здорово, земляки!

В теплушку метнулся луч фонаря.

— Здорово, — сонно ответили с нар. — Фортепьяно закрой! Дует…

— Подъем, гвардейцы! — закричал тот же голос.

— Прибыли!

Сметанин выпрыгнул из вагона, огляделся.

Из вагонов полетели на землю рюкзаки, чемоданы, вслед им выпрыгивали призывники. Раздались слова команд. В голове состава оркестр заиграл марш.

Сметанин подошел к военному, который открыл дверь, глянул на его погоны:

— Товарищ майор, нас куда привезли?

— Энск… Медленно высадка идет…

— Это ж от Москвы километров четыреста…

Майор посмотрел на Сметанина.

— Вы старайтесь о Москве поменьше думать… Легче будет…

Из ворот товарной станции вышла темная колонна, по шесть человек в ряду; с глухим шумом колонна втянулась в первую городскую улицу. Улица была узка. Крайним фланговым приходилось идти почти впритирку к глухим заборам. Остервенелый лай собак несся вслед колонне. Шагая между Андреевым и Ярцевым, Сметанин пытался представить, как пойдет его жизнь дальше. Он почему-то видел себя морским офицером, с кортиком, в фуражке с крабом.

После недолгого стояния на полковом плацу под холодным звездным небом призывников повели в баню.

В теплом банном тумане перекликались, как в лесу, пели, плескались холодной водой, швыряли друг в друга мочалки, барабанили по днищам пустых шаек.

— Хорошо бы нам с тобой вместе служить, — сказал Ярцев.

— Как тут подгадаешь? — спросил Сметанин.

— Хорошо бы, конечно…

В спину ему попала мочалка.

— Больно, — сказал Сметанин, с разворота швыряя в теплый туман свою.

(support [a t] reallib.org)