"Неугомонные бездельники" - читать интересную книгу автора (Михасенко Геннадий Павлович)

НУ, ХИТРЕЦЫ

Концерт был назначен на сегодня.

На всех домах уже висели афиши, с театральной маской вверху, одна половина которой смеялась, другая плакала, — Борька постарался. Но Нинка сказала, что афиши афишами, а еще нужны пригласительные билеты в каждую квартиру — вот тогда будет публика!

Нинка впрягла всех с самого утра, освободила только меня и Борьку. Борька сел за пригласительные, а я — за частушки. Кроме тех трех куплетов, ничего не было. А это разве борьба? Надо всех пробрать и в первую очередь Лазорского, который хоть бы палец о палец для нас стукнул!.. Сейчас я ему врежу! Как там кончается куплет?.. «Вот бы сделать спортплощадку там, где зреют огурцы…»

Ага… А дальше так… «Мы бы сделали и сами, если б дали огород…» Какую бы рифму к «сами»?.. «Огурцами» уже были, усов ни у кого нет…

И только я приблизился к цели, как влетел Борька.

— Гусь, давай стихи на пригласительный!

— Некогда, себе сочиняю.

— А пригласительные мне, что ли?.. Давай, а то Нинке скажу, она заставит.

— Ну, на-на!.. Что там тебе надо? Уважаемый сосед?.. Пожалуйста, — и я застрочил на бумажке. — «Уважаемый сосед!.. Приглашаем на концерт!» На и отвяжись!

— Мало! — сказал Борька. — Куда приглашаем? Что смотреть?

— О, нашел Пушкина!.. Хотя… где наша не пропадала. Дай-ка! — Я взял листок и приписал: — «Торопись под третью крышу!.. Что смотреть?.. Смотри афишу!..» На, Кощей Бессмертный!

— Во жарит! Во комиссарище! — воскликнул Борька и убежал.

Едва я снова задумался, заскочил Генка.

— Нинка коврик какой-то просит… Говорит, ты обещал.

— А, черт!

Я достал «Богатырей», отдал Генке и сел. На пригласительных стихах я набрал такую скорость, а тут тормозят!.. Значит, мы бы сделали и сами, если б дали огород… Сами — с усами… Как бы Лазорскому усы приляпать?.. Ха! Сам с усами! Это же не обязательно усы иметь!.. И я живо докончил куплет, и еще какой! Степан Ерофеевич только крякнет!..

Не успел я переписать его начисто — опять примчался запыхавшийся Генка и сказал, что Нинка меня требует немедленно, потому что есть идея, с которой без меня не справиться. Я любил быть там, где без меня не справляются, и мы понеслись к Куликовым. Оказалось, что Нинка решила крыльцо превратить в настоящую сцену, а для этого его нужно чем-то закрыть сверху.

— Тогда и темней будет, и уютнее, и вообще! — сказала Нинка. — Подумай, по-мальчишески!

— А частушки?

— Хватит сколько есть. Все равно ты еще на руках ходишь. Сцена важнее… Бери Славку и думайте.

Мы со Славкой задрали головы, переводя взгляды с одних сеней на другие. Метра три с гаком… Можно просто: две жерди и доски, но где их взять?.. К Лазорскому сходить. Не насовсем же, вернем после концерта. Я сказал Славке, и мы пошли к управдому.

Лазорский, раздетый по пояс, сидел на крыльце и хрумкал огурцом. Мы ему выложили просьбу. Он подумал, доел огурец и повел нас в свой огород.

— Вот такие сгодятся? — спросил он, указывая в подсолнухи, за морковную грядку, где вдоль забора лежал штабелек длинных брусков пять на пять.

— У! — гуднул я. — Самый раз.

— Берите пару.

— А можно три, чтоб не провисало?

— Берите три, но не сломайте. Сцена — это хорошо, а мне забор надо перегораживать.

Бруски были новенькие — белые и пахли смолой. Мы отделили три штуки и понесли. Лазорский развалисто шел впереди.

— А вы читали программу концерта? — спросил я.

— Читал. Существенная программа.

— А придете?

— Не знаю. Разве что оградные частушки послушать.

— Конечно. Там даже один куплет про вас есть.

Лазорский остановился и, обернувшись, спросил:

— Про меня?.. Это какой же?

— А вот приходите — услышите.

— А все-таки?

— Не можем — концертная тайна! — гордо заявил я.

— Ишь ты. А если что нехорошее?

— Все равно тайна.

— А ну-ка опустите пока бруски. А то, я смотрю, вам тяжело держать их вместе с тайной-то, — добродушно, но твердо сказал вдруг управдом.

— Да что вы, Степан Ерофеевич, ничего плохого про вас! — воскликнул я.

— Опустите-опустите… Вот так… Так что там про меня?

— Да то, что…

— Стихами-стихами, — перебил Лазорский. — А то не выпущу.

— Пожалуйста! — небрежно сказал я. Черт меня дернул выболтнуть! Не отказываться же теперь от брусков! И я прочитал:

Лазорский шоркнул пальцем под своим носом, точно проверяя, нет ли в самом деле усов, и воскликнул:

— Ах, вон куда прицел!.. Так-так. Сейчас я кое-что начинаю понимать. Значит, в лоб не удалось, решили сбоку ударить!

— В какой лоб? — спросил я.

— Анечкин огород — это что, не лоб?

— Это не мы. Вы сами разбирались.

— Вас разберешь! На то вы и ребятня, что — хвать! — и концы в воду!.. А на меня частушки зря сочинили. Народ хозяин над огородами, а я тут — ноль без палочки. Так что, Кудыкин, вычеркивай свои куплеты к чертовой матери! Прославите ни за что на весь город. Мучитель детей, скажут. Вычеркивай.

— Ну, тогда сами вместо частушек выступите и потребуйте, чтобы нам дали место! — заявил я.

Растопырив толстые пальцы, Лазорский прижал к груди ладонь и умоляюще протянул:

— Ребятки, ну какой дурак, извините, отдаст вам свой огород под футбол? Вы подумайте!

Славка не выдержал и сказал:

— А разве дядя Федя дурак?.. Он нам отдал весь свой огород. Пять метров!

Лазорский нахмурился.

— Это какой дядя Федя? Федор Иванович?.. Ну, милые, не знаю. Если уж вы меня лично берете за горло, то пожалуйста — метр от моего огорода режьте! А чтобы весь — вы хоть на вокзальной площади пойте про меня — не дам.

— Метр — что? Один да пять — шесть, — грустно подвел я. — На шести метрах только семечки щелкать.

— Не знаю, — повторил управдом. — Говорите с народом сами, а меня ни в частушки, никуда не втягивайте. Обещаете — берите бруски, а нет… — он расстроенно махнул рукой.

Жаль было сдаваться, но Степан Ерофеевич так серьезно расстроился, и так нам требовались бруски, что я сказал:

— Обещаем, — и вздохнул.

— Ну и молодцы.

— Только нам бы еще три-четыре доски метра по два.

— Глянем в сарайке.

Все нам дал Степан Ерофеевич, даже гвозди и молоток, буркнув, что у Куликовых, наверно, и этого нет. Мы сложили бруски носилками, погрузили доски и пошли. Щедро уплатил управдом за куплеты, за нашу борьбу. А писать другие, безуправдомные, стихи уже было некогда. Что же делать? Неужели концерт вхолостую выстрелит?.. Горько пережевывая весь разговор с Лазорским, я вдруг в последних его фразах уловил какой-то пульс. Странный я комиссар — сам почти ничего не выдумываю, а все подхватываю да улавливаю… Пульс этот так растокался, что я замедлил шаги. Стой-стой, да это же гениальная мысль! Я выронил бруски, так что загремели доски, быстро повернулся к Славке и, протянув к нему руки, крикнул:

— Славка, ура-а!.. Сегодня будет революция!.. Сегодня мы получим землю, как крестьяне в семнадцатом году! Вот от этого столба, — я хозяйски зашагал вдоль забора. — И вот до этого!.. Пять огородов! Хватит?

— Хватит, — невесело сказал Славка.

Он не верил. Я рассмеялся, подхватил бруски и у крыльца Куликовых шумнул:

— Эй, люди!

Я хотел им объявить о сегодняшней революции, но вместе с нашими девчонками выскочила и Марийка, прибежавшая без нас. Я обрадовался, но осекся — Марийка была еще не нашей. Но девчонки и так возликовали, увидев столько строительного материала и решив, наверное, что для этого я их и звал. Эх, курицы близорукие!

С перекрытием мы со Славкой провозились недолго. Затащили все на крышу дома, сколотили там прямо против крыльца раму, обтянули ее тремя старенькими одеялами и, спустив на сени, подвинули вплотную к стене. Рама легла точно на оконные наличники. На кухне, конечно, сразу потемнело, и девчонки довольно загудели.

Потные и усталые, мы сунулись было напиться, но артистки завизжали, и тетя Маша, помогавшая им подгонять костюмы, вытолкала нас.

— Вова, подожди! — крикнула Томка и вынесла мою белую, с нашитыми на грудь красными полосами, царскую рубаху, сделанную из отцовской. — Давай примерь еще раз… Пошли вон к тете Маше.

— Мы же вчера кончили.

— Значит, нет, раз говорю! — Тут уж была ее власть — она портняжничала.

Мы оказались в тихой тети Машиной квартире.

Томкин билет «Союза Чести» все еще лежал в моем кармане. При всех я решил не стыдить ее — что с нее возьмешь? — а наедине оставаться с ней избегал, чуя в этом какую-то неприятность для себя.

— Ты как будто боишься меня, — обиженно упрекнула Томка.

— Чего это мне тебя бояться?

— Уж не знаю… Надевай.

Я скинул свою выпачканную ржавчиной рубаху, вытер о подол пальцы и осторожно натянул царскую рубаху. Томка велела поднять руки и заходила вокруг, что-то поддергивая и просматривая.

— Ты вот скажи, где твой членский билет? — спросил я, заранее усмехаясь над тем, как она будет выкручиваться.

Томка испуганно замерла передо мной, сложила ладони лодочкой и прошептала:

— Потеряла… Ругай, Вов, не ругай — потеряла!

Признание как-то смутило меня, и вместо того, чтобы дать ей нагоняй, я просто вынул билет и протянул ей, сказав только:

— На, растеряха.

— Нашел?.. Ой, Вовка! — Она схватила мою руку вместе с билетом. — Надо же, ни кто-нибудь, а ты нашел!.. Примета! — протянула она загадочно-слащаво.

— Не примета, а Юрка нашел, — сказал я, опять поднимая руки.

— Бобкин?.. Вот паразит, везде успеет!.. А ты никому не говорил?

— Нет.

— Ну и молодец!

— Да уж молчала бы! — Я поморщился, второй раз зарабатывая сегодня этого «молодца», и все за то, за что надо бить по шее.

— Вов, ну что ты все дуешься на меня? — капризно спросила Томка, близко уставясь в мои глаза. — Ведь все равно… — она замялась.

— Что? — не понял я и нахмурился.

— Помнишь мой секрет?.. Ты все равно влюблен в меня! И лучше не дуйся!

— Влюблен? — крикнул я, сдергивая с себя царскую рубаху так, что она затрещала. — Да я скорей в бабку Перминову влюблюсь, чем в тебя! — и вылетел вон.

Ведь живу спокойно, ничем не трогаю человека, даже наоборот, оберегаю от лишних шишек, так нет, надо лезть со своей влюбленностью!

— Что? — спросил стоявший у крыльца и разгибавший проволоку Славка, когда я уперся в него невидящими глазами. — Давай занавес делать.

— Давай… Только я пробегусь маленько, — сказал я и, как главный скороход какого-то тридевятого царства, вдарил по двору.

К шести часам все было готово: костюмы, декорации и занавес. Отличный занавес из четырех простыней. Хватило бы и трех, но тогда он был бы плоским, как экран, а тут собрались настоящие складки. Подвешенный на шторные зажимы, он легко скользил по проволоке, натянутой под самым бруском перекрытия. Дунешь — откроется. Моя и Славкина работа!

«Богатырей» Нинка приказала повесить между окон, чтобы вся сказка шла на этом фоне. А Борька сдурел — целый день ухлопал на пригласительные. Но зато вышли они — хоть в оперный иди: снаружи — маска, как на афише, внутри слева — музыкальный ключ соль, набрызганный акварелью, справа — мои стихи, написанные зеленой тушью.

Но мне до семи тридцати оставалось еще два дела: написать задуманное обращение к народу и постричься. Обращение получилось длинным. И только в семь я побежал стричься. Я пересек двор и торопливо, не поднимая головы, взбежал на крыльцо тети Шуры-парикмахерши. Нашего брата она не стригла, она делала женские прически. Но я решил попробовать. Тете Шуре я не досаждал давно, старые обиды не в счет, а что я крикнул про мыльную воду, так тети Шуры не было дома.

Я вошел.

Посреди комнаты сидела на стуле женщина. Голова ее была часто утыкана какими-то прищепками, от которых вверх, к электрическому патрону, тянулись провода — прямо пытка готовилась. Тетя Шура, в темно-сером не платье, а вроде мешка, безжалостно проверяла провода, а с печки за ней одобрительно наблюдала белая кошка — все как у ведьмы. А тут еще кошка сиганула с плиты — да ко мне и давай, вздернув хвост и мурлыча, крутить восьмерки вокруг моих ног — Околдовывать меня.

Не знай я тетю Шуру четыре года, я бы испугался, а тут я понял: это, наверно, завивка, после которой женщины обычно сидят на крыльце и сушат кудри, склонив голову набок, как Аленушка у пруда.

— Здрасьте, — сказал я. — Вот вам, тетя Шура, пригласительный на наш концерт.

Точно не слыша меня, тетя Шура еще раз потихоньку подергала все провода разом и щелкнула выключателем на стене. Я поднял плечи, ожидая, что женщина сейчас вскрикнет, или задергается, или загудит, как стиральная машина. Но она и ухом не повела.

Тетя Шура подошла, взяла билет и разглядела его.

— Хорошо сделали.

— Это Борька. Он и афишу написал!

— Читала… Что это у тебя там за «Гимнастический этюд»? — сурово спросила она.

— Это не этюд, это вверх ногами буду ходить.

— Я так и подумала. Уж знаю твои этюды.

— Но я еще в пьесе играю, Ивана-царевича, — ввернул я.

— Ого!.. Хорош царевич! — тяжело усмехнулась тетя Шура.

— Мне бы чуть подстричься, тогда бы… — сказал я.

— Садись! — вдруг коротко бросила она и указала на табуретку, указала глазами, а как будто пятерней схватила и усадила.

Достав из сумки на столе черную электрическую машинку, тетя Шура включила ее в розетку, повернула меня затылком к свету и так жадно врубилась в мою гриву, что пролысина от шеи до лба появилась скорее, чем я заикнулся о чубе.

— Нафорсишься еще! — сказала парикмахерша, угадав мой порыв. — Сколько лет? Тринадцать? Нафорсишься!.. Летом стригись наголо. Волос будет лучше.

— Дергает! — крякнул я.

— Волосы мокрые… Ну, отрастил!

— Ой, тетя Шура!

— А что я сделаю?.. Не можешь терпеть — иди посиди на крыльце, проветрись, а я тетю обслужу.

Я вышел, сел на нижнюю ступеньку, чтобы не видели со стороны, и пощупал голову. Над ушами торчали вихры, а посредине было чисто, как бульдозер прошел. Вдруг на меня налетела, прямо упала Томка, выскочив из-за угла.

— Ты что ослепла совсем? — буркнул я.

— Ой, извини… А что это у тебя?..

Я прикрыл плешину ладонью.

— А ты не смотри! Это тетя Шура… Я остываю… А ты почему не на сцене? Сейчас начало. Не выступаешь, так хоть помогай!

— Мне надоело… Я вообще не пойду на концерт, — и Томка брезгливо дернула губами.

Я убрал с лысину руку и выпалил:

— Ну и катись колбаской!

— Фу! — фыркнула она. — Я думала, ты лучше всех мальчишек, а ты… — И она скрылась в сенях.

Тетя Шура благополучно достригла меня, и я помчался к Куликовым, крыльцо которых зрители охватили уже большим полукругом. Я увидел тут и ребят из соседнего двора, и отца с мамой, и Лазорского, и всех-всех. Малыши запрудили подступы, и я едва пробрался на сцену, гордо вслушиваясь в одобрительное разноголосье зала.

— Наконец-то! — воскликнула Нинка. — Где тебя носит? Пора начинать!.. А-а, ты как подстригся? Почему наголо?

— Чтоб волосы лучше росли.

— О, господи! — Нинка закатила глаза. — Тебе теперь только Кощея играть!.. Вот твой костюм, иди к тете Маше, горе луковое. Там ваша раздевалка.

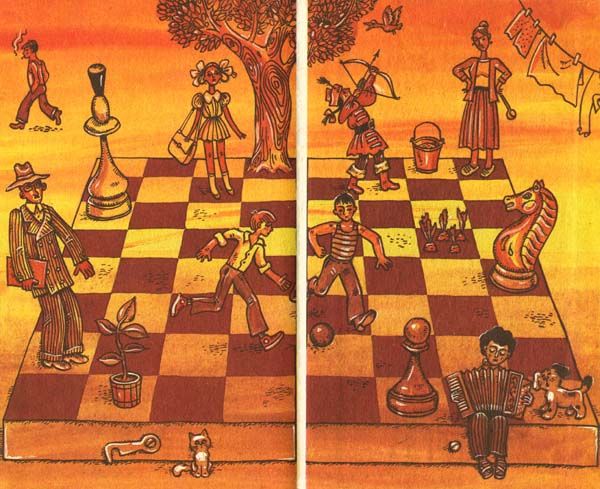

До ужаса размалеванный Кощей Бессмертный, в купальной шапочке на голове, которая означала лысину, расхаживал из угла в угол тети Машиной кухни, подметая пол длинным халатом, с наклеенными ребрами, Славка в медвежьей маске стоял перед зеркалом еще без шубы и время от времени рычал. Генка с усиками, мой сказочный брат, приноравливался, как он будет стрелять из лука. Бедный Король Морг бродил между этими полузнакомыми фигурами, принюхивался и не знал, где присесть.

— Ха-ха! — крикнул я и начал переодеваться.

— На-чи-най! — требовал зритель.

Влетела Нинка.

— Готовы?

— Да, — сказал я. — Где лук и стрела?.. Вон. Все.

— Мирк, давай.

Мы столпились за занавесом. В улыбающейся, разрумяненной кукле, на которой были цветная длинная юбка и широкая кофта, я едва узнал Марийку. Она играла купеческую дочь, невесту Генки.

Мирка отмахнула сперва одну половину занавеса, потом вторую, вышла на середину и сказала, что наш второй концерт начинается, что вообще-то во дворе много бывает концертов, но такой — второй.

— Вон мой папа, — шепнул я Марийке углом рта. — Вон возле того смешного дядьки в очках.

— Вижу. Красивый. И на тебя похож. А дядька в очках — мой папа.

— Но?.. Тоже ничего, но смешной. И на Женьку похож.

— Все папы на детей похожи.

Мирка представила нас, назвала все роли и задернула занавес.

— Братья, марш! — прохрипела Нинка.

Мы с Генкой выскочили и сразу давай жаловаться друг другу, что вот скоро умрет царь-батюшка, разделим мы его владения поровну, а вот как, горемычные, будем жить в одиночестве?.. Сперва у меня была сухость в горле, слова протаскивал еле-еле, как санки по земле, а потом разговорился и — эх, братуха, говорю, давай, говорю, женимся, и пусть вот эти стрелы каленые укажут нам суженых, то есть, говорю, невест. Генка захлопал глазами, потому что этих слов в роли не было, но смело ответил, что давай. Натянули мы луки кленовые, оглядел я просторы зеленые, вижу — на дубе-дровянике сидит-лежит Соловей-разбойник — Юрка Бобкин. Я не целясь — хрясть! Улетела стрела в сырой огород, и наша сказка началась…

Грому было — после каждого выхода. Особенно досталось Кощею и его дочери Кощеевне, которую играла Люська. Смуглая, в черном платье до пят, с глухим воротом под самую челюсть, с тупыми, словно обрубленными, косами, Люська поразила всех. А Нинка подсвечивала сбоку синей медицинской лампой, и Кощеево царство выглядело омертвелым.

Сказка заняла много времени, и мы решили второе отделение сократить. Оставили четыре лучших номера. Мирка с Марийкой спели песню про геологов, потом вышел Славка, раздетый по пояс, а мы втроем едва вынесли за ним двухпудовую гирю. Славка проделал с гирей разные упражнения двумя руками и даже, лопаясь от напряжения, выжал ее одной и удалился под аплодисменты, оставив гирю на краю крыльца. Тут из-за кулис вылетел Борька и пнул эту гирю в зрителей. Она упала на колени тете Зине Ширминой, которая секунду тупо смотрела на нее, потом вскинула голову и по-девчачьи завизжала. Дядя Федя, стоявший за ней, поднял гирю и гулко забарабанил по ней кулаком, показывая, что она картонная. Зал так и покатился со смеху.

Король Морг провыл «Песенку Герцога» очень серьезно, даже печально, как бы намекая, что поет последний раз, и аплодировали ему тоже серьезно.

Наконец Мирка объявила мои частушки.

Генка потянулся к баяну, но я остановил его и один вышел на сцену. Какой-то момент я молча оглядывал публику, сгибая и разгибая пальцы левой руки, как проволоку, которую надо переломить. Марийкин отец что-то шепнул моему, и мой кивнул. Лазорский притулился с краю, внимательно и хмуро скособочив голову.

— Мы извиняемся, но по техническим причинам частушек не будет, — сказал я, напряженно улыбаясь, весь дрожа внутри и боясь, что дрожь эту видят все. — Мы и так много навеселились, больше, чем хочется, потому живется нам, уважаемые дяди, тети и отцы, не очень сладко. Вот вы сейчас разойдетесь по своим домам, а у нас во дворе нет даже собственного угла, кроме подкрылечника и крыши. А угол этот нам нужен вот так!.. Мы тут поговорили с дядей Федей и со Степаном Ерофеичем. Они нас поняли. Дядя Федя отдал нам огород целиком, а Степан Ерофеич отделил от своего метр. Но этого мало. И вот мы обращаемся к остальным: отрежьте каждый по метру от огорода — и нам хватит! Всего по метру!.. Мы даже список составили. — Я вынул из кармана вчетверо сложенный лист, расправил его и спустился на нижнюю ступеньку. — Вот тут все квартиры. Кто согласен, пусть распишется, чтобы потом не обмануть… А осенью мы сами передвинем заборы…

Малыши поразевали рты, а на взрослых как будто ветерок дохнул — загомонили, зашептали, задвигались.

— А когда это мы вас обманывали, не припомню что-то? — спросила тетя Надя, Миркина мать, с одним из Миркиных братцев на руках.

— Не знаю… — замялся я.

— А чего ж с росписями торопитесь? Если уж согласимся, то согласимся, а нет, так нет… У меня берите метр, шут с ним, одной грядкой больше, одной меньше.

— Надо, надо, товарищи! — вдруг зычно призвал управдом. — Хорошие, чуткие ребята, надо помочь!

— Да по метру каждый даст, чего тут обсуждать!

— Резвость, она для детей все. А тут еще вон подрастают. Сегодня в песке возятся, а завтра мяч давай!

— Возьмите, возьмите!

— Режьте, бог с вами, а за концерт спасибо.

— Ну, хитрецы, обошли на повороте!

Все рассмеялись, встали и захлопали.

Я скомкал список, бросил его и хотел подняться к друзьям, но они сами спустились ко мне, глядя на меня с осторожным восхищением. Небось, все позабыли с концертом и то, что я комиссар. Но я не забыл и не забуду. Я задорно подмигнул им, и мы тоже ударили в ладоши, удивленно понимая, что в этих аплодисментах рождается новый большой союз.

|

Для среднего школьного возраста.

Тираж 100 000 экз.

О найденных в тексте ошибках сообщать почтой: vgershov@pochta.ru

Новые редакции текста можно получить на: http://vgershov.lib.ru/

(support [a t] reallib.org)