"Париж 100 лет спустя (Париж в XX веке)" - читать интересную книгу автора (Верн Жюль)

Глава VII Три бесполезных для общества рта

|

Когда рабочий день кончился, друзья отправились домой к Кенсоннасу, на улицу Приют красавиц. Они шли под руку, Мишель наслаждался свободой, выступая шагом завоевателя.

От здания банка до улицы Приют красавиц путь оказался неблизким. Но в ту пору очень трудно было найти жилье в столице с ее пятью миллионами жителей: становились все просторнее площади, прокладывались новые авеню и бульвары, и для жилых домов земли оставалось угрожающе мало. Справедливо говорили тогда: в Париже домов больше нет, есть только улицы!

Иные кварталы вовсе остались без жителей, например остров Сите, целиком занятый зданиями Коммерческого суда, Дворца правосудия, Префектуры полиции, собора, морга, то есть всем, что необходимо, чтобы тебя объявили банкротом, осудили, бросили в тюрьму, похоронили и даже выудили из реки. Общественные здания вытеснили жилые дома.

Вот почему снять квартиру было так дорого. Всеобщая Императорская Компания Недвижимости на пару с Земельным Кредитом владела почти всем Парижем, что приносило замечательные дивиденды. Упомянутая компания, основанная двумя искусными финансистами XIX века — братьями Перейр, овладела также другими главными городами Франции — Лионом, Марселем, Бордо, Нантом, Страсбуром, Лиллем, мало-помалу перестроив их. Ее акции, пять раз удваивавшие стоимость, котировались на свободном Биржевом рынке на уровне 4450 франков.

Малообеспеченные люди, если не хотели уезжать из делового центра, вынуждены были селиться на верхних этажах. Выигрывая в расстоянии, они столько же проигрывали, поднимаясь на верхотуру, страдая теперь не столько от потери времени, сколько от усталости.

Кенсоннас жил на двенадцатом этаже, в старом доме с лестницей, которую не мешало бы заменить подъемником. Но музыкант забывал об этом, стоило ему очутиться у себя в квартире.

Друзья подошли к дому, и Кенсоннас устремился вверх по виткам лестничной спирали.

— Пусть тебя не пугает этот бесконечный подъем, — крикнул он Мишелю, поспешавшему за возносившимся ввысь другом, — мы доберемся до цели, на этом бренном свете все имеет конец, даже лестницы! Вот и пришли, — сказал музыкант в завершение изнурительного восхождения, открывая дверь квартиры.

Он подтолкнул юношу в «свои апартаменты» — комнату в шестнадцать квадратных метров.

— Прихожей нет, — объяснил Кенсоннас, — она нужна людям, заставляющим других ждать, а поскольку толпа просителей никогда не бросится на мой двенадцатый этаж по той естественной причине, что нельзя броситься снизу вверх, я обхожусь без подобной роскоши. Я также отказался от гостиной, которая слишком подчеркнула бы отсутствие столовой.

— Но мне нравится у тебя, — возразил Мишель.

— По крайней мере, здесь чистый воздух, насколько это позволяют аммиачные испарения парижской грязи.

— На первый взгляд комната кажется небольшой.

— И на второй тоже, но мне хватает.

— Впрочем, квартира хорошо распланирована, — заметил, смеясь, Мишель.

— Ну что, матушка, — обратился Кенсоннас к появившейся в дверях старой женщине, — обед поспевает? Нас будет трое голодных.

— Поспевает, месье Кенсоннас, — ответила прислуга, — но я не смогла накрыть за неимением стола.

— Обойдемся! — воскликнул Мишель, находивший очаровательной перспективу отобедать, используя вместо стола колени.

— То есть как это — обойдемся? — возразил Кенсоннас. — Неужели ты думаешь, что я приглашу друзей на обед, если не могу усадить их за стол?

— Но я не вижу… — начал было Мишель, тщетно оглядываясь вокруг себя.

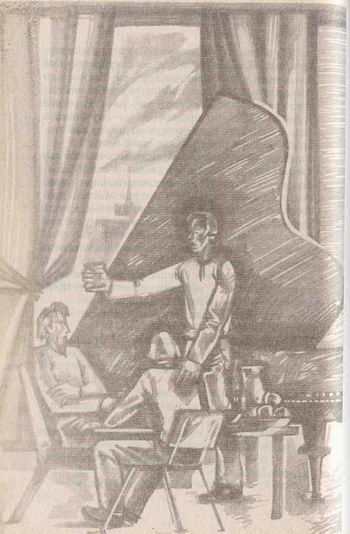

В комнате, действительно, не было ни стола, ни кровати, ни шкафа, ни комода, ни стула; никакой мебели, зато солидных размеров фортепьяно.

— Ты не видишь, — прервал друга Кенсоннас. — Ты что же, забываешь о промышленности, нашей доброй матери, и о механике, столь же доброй дочери? Вот тебе искомый стол.

С этими словами хозяин подошел к фортепьяно, нажал на кнопку, и оттуда прямо-таки выскочил стол со скамьями, за которым свободно могли усесться трое сотрапезников.

— Как остроумно! — воскликнул Мишель.

— К этому неизбежно должно было прийти, — пояснил музыкант, — поскольку крохотные размеры квартир не позволяют более обзаводиться мебелью разного предназначения. Посмотри на сей сложный инструмент, произведенный «Объединенными компаниями Эрар и Жансельм», он заменяет все и вся и не загромождает комнату, а фортепьяно, поверь мне, от того хуже не стало.

В этот момент у двери позвонили. Кенсоннас объявил о приходе своего друга Жака Обанэ, служащего Генеральной компании морских рудников. Мишель и Жак были представлены друг другу без излишних церемоний.

Красивый молодой человек лет двадцати пяти, Жак Обанэ был весьма близок с Кенсонна-сом; как и пианист, он не нашел своего места в обществе. Мишель не знал, какого рода работу приходилось выполнять служащим Компании морских рудников, но аппетит Жак оттуда вынес прямо волчий.

К счастью, обед был готов, и трое молодых людей набросились на него. Когда прошли первые мгновения этой беспощадной борьбы со съестным и куски начали исчезать с меньшей скоростью, мало-помалу сквозь жующие челюсти стали пробиваться слова.

— Мой дорогой Жак, — сказал Кенсоннас, — представляя тебе Мишеля Дюфренуа, я хотел познакомить тебя с молодым человеком «из наших», одним из тех бедолаг, в способностях которых не нуждается наше общество, одним из тех бесполезных ртов, на которые вешают замок, чтобы не кормить их.

— А, так месье Дюфренуа — мечтатель! — заметил Жак.

— Поэт, друг мой! И я спрашиваю тебя: зачем пришел он в наш мир, где первая обязанность человека — зарабатывать деньги?

— Действительно, — подхватил Жак, — он ошибся планетой.

— Друзья мои, — вставил Мишель, — ваши слова не очень-то обнадеживают, но я делаю скидку на страсть к преувеличению.

— Посмотри на это милое дитя, — продолжил Кенсоннас, — он надеется, он сочиняет, он восторгается хорошими книгами, и теперь, когда больше не читают ни Гюго, ни Ламартина, ни Мюссе, он еще рассчитывает, что будут читать его! Несчастный, разве ты изобрел утилитарную поэзию, литературу, которая заменила бы водяной пар или тормоз мгновенной остановки? Нет? Так нажми же на свой тормоз, сын мой! Если ты не сможешь поведать нечто удивительное, кто станет тебя слушать? Искусство в наши дни возможно, только если оно преподносится с помощью какого-нибудь трюка. Сейчас Гюго читал бы свои «Восточные мотивы», совершая кульбиты на цирковых лошадях, а Ламартин декламировал бы «Гармонии», вися вниз головой на трапеции.

— Ну уж, — подскочил Мишель.

— Спокойно, дитя, — удержал его пианист, — спроси у Жака, прав ли я.

— Сто раз прав! — подтвердил Жак. — Нынешний мир — лишь один большой рынок, огромная ярмарка, и его приходится развлекать балаганными фокусами.

— Бедный Мишель, — вздохнул Кенсоннас, — приз за латинское стихосложение, должно быть, вскружил ему голову!

— Что ты хочешь доказать? — спросил юноша.

— Ничего, сын мой, в конечном счете ты следуешь своему предназначению. Ты — великий поэт! Я читал твои произведения, позволь мне только сказать, что они не отвечают вкусам века.

— То есть как?

— Да так! Ты берешь поэтические сюжеты, а для поэзии нынешнего времени это — заблуждение. Ты воспеваешь луга, долины, облака, звезды, любовь, все, что относится к прошлому, а теперь никому не нужно.

— Но о чем же тогда писать? — спросил Мишель.

— В стихах надо славить чудеса промышленности!

— Никогда! — вскричал Мишель.

— Он это хорошо сказал, — заметил Жак.

— Послушай, — настаивал Кенсоннас, — знаешь ли ты оду, получившую месяц тому назад премию сорока де Бройлей, заполонивших Академию?[31]

— Нет.

— Так слушай и учись! Вот две последние строфы:[32]

— Какой ужас! — вскричал Мишель.

— Отлично зарифмовано, — заметил Жак.

— Так вот, сын мой, — безжалостно продолжал Кенсоннас, — дай же Бог, чтобы тебе не пришлось зарабатывать на жизнь своим талантом. Бери пример с нас: мы в ожидании лучших дней принимаем действительность как неизбежное.

— А что, — спросил Мишель, — месье Жак также вынужден заниматься каким-нибудь омерзительным ремеслом?

— Жак работает экспедитором в одной промышленной компании, — пояснил Кенсоннас, — что, к его великому сожалению, вовсе не означает, что он участвует в каких-либо экспедициях.

— Что он хочет этим сказать? — спросил Мишель.

— Он хочет сказать, — ответил Жак, — что я желал бы быть солдатом.

— Солдатом? — воскликнул, удивляясь, юноша.

— Да, солдатом! Это прекрасное ремесло, которым еще пятьдесят лет назад можно было достойно зарабатывать на жизнь.

— Если только не потерять ее столь же достойно, — заметил Кенсоннас. — Но все равно, этот путь закрыт, поскольку армии больше нет — разве только что податься в жандармы? В иную эпоху Жак поступил бы в Военное училище или пошел бы служить по контракту и тогда, побеждая и терпя поражения, стал бы генералом, как Тюренн, или же императором, как Бонапарт. Однако, мой храбрый боец, теперь от этого приходится отказаться.

— Не скажи, кто знает! — возразил Жак. — Да, верно, Франция, Англия, Россия, Италия отправили своих солдат по домам. В прошлом веке усовершенствование орудий войны зашло так далеко, что они сделались смешными, и Франция не могла удержаться от смеха…

— А посмеявшись, была разоружена, — вставил Кенсоннас.

— Да, злой шутник! Согласен, кроме старой Австрии, все европейские государства покончили с милитаризмом. Но означает ли это, что покончено с присущими человеку от природы воинственными наклонностями и со столь же естественно присущим правительствам стремлением к завоеваниям?

— Без сомнения, — ответил музыкант.

— Это отчего же?

— А оттого, что наилучшим оправданием существования этих наклонностей была возможность их удовлетворить. Как говаривали в старые добрые времена, ничто так не подталкивает к войне, как вооруженный мир! Если ты упразднишь живописцев, больше не будет живописи, скульпторов — скульптуры, музыкантов — музыки, а упразднишь военных — больше не будет войн! Солдаты — те же артисты!

— Да, верно! — воскликнул Мишель, — я тоже вместо того, чтобы заниматься своим мерзким ремеслом, лучше записался бы в армию!

— А, и ты туда же, малыш, — бросил Кенсоннас. — Не хочешь ли ты, случайно, в драку?

— Драка, — ответил Мишель, — согласно Стендалю, одному из самых великих мыслителей прошлого века, возвышает душу.

— Конечно, — согласился пианист, добавив: — Но каким же складом души, каким характером надо обладать, чтобы нанести удар саблей?

— Да, чтобы ударить от души, характера потребуется немало, — заметил Жак.

— И еще больше, чтобы этот удар удачно отразить, — отпарировал Кенсоннас. — Ну ладно, друзья, может быть, вы и правы в каком-то смысле, и я, не исключено, посоветовал бы вам стать солдатами, если бы еще существовала армия; достаточно немного пофилософствовать, и выйдет, что служба в армии — хорошее ремесло! Но раз уж Марсово поле превращено в коллеж, надо отказаться от мысли о войне.

— К этому вернутся, — возразил Жак. — В один прекрасный день случатся непредвиденные осложнения…

— Я не верю ни одному твоему слову, мой храбрый друг, потому как воинственные идеи уходят в прошлое и даже понятия о чести вместе с ними. Когда-то во Франции боялись стать смешными, а всем известно, что стало теперь с представлениями о чести! На дуэлях больше не бьются, это вышло из моды; либо заключают сделку, либо подают в суд. А если больше не бьются ради чести, станут ли делать это ради политики? Если люди не желают более брать в руку шпагу, с какой стати правительствам вытаскивать ее из ножен? Боевые сражения никогда не были столь частыми, как во времена дуэлей. Нет больше дуэлянтов — нет и солдат.

— Ну, эта порода возродится, — настаивал Жак.

— С какой стати, ведь торговые связи сближают народы. Разве не вложены в наши коммерческие предприятия банкноты англичан, рубли русских, доллары американцев? Разве деньги не враг свинцу, а кипа хлопка не стала заменой пуле?[33] Осмотрись, Жак! Разве не превращаются англичане, пользуясь правом, в котором сами отказывают нам, в крупнейших землевладельцев Франции? Им принадлежат колоссальные территории, почти целые департаменты, и не завоеванные, а оплаченные, что надежнее! Мы не обратили на это внимания, пустили на самотек; а в результате они завладеют всей нашей землей и возьмут реванш за захват Англии Вильгельмом-Завоевателем.

— Дорогой мой, — ответствовал Жак, — запомни, что я сейчас скажу, а вы, молодой человек, послушайте, ибо это — кредо века. Сказано: «Что знаю я?» — это в эпоху Монтеня, может быть, даже Рабле; «А мне какое дело?» — это девятнадцатый век. Теперь же говорят: «А какую прибыль это принесет?» Так вот, в день, когда война сможет стать прибыльной, уподобившись промышленному предприятию, она и разразится.

— Ну уж, война никогда не приносила никакой прибыли, особенно во Франции.

— Потому что дрались за честь, а не за деньги, — возразил Жак.

— Так что же, ты веришь, что грядет армия бесстрашных торговцев?

— Вне сомнения. Вспомни американцев и их ужасную войну 1863 года.

— Ладно, дорогой мой, но такая армия, ведомая в бой страстью к наживе, станет армией не солдат, а отвратительных грабителей!

— Она тем не менее продемонстрирует чудеса отваги, — упорствовал Жак.

— Воровские чудеса, — отрезал Кенсоннас. Все трое рассмеялись.

— И вот к чему мы пришли, — продолжил пианист. — Мишель — поэт, Жак — солдат, Кенсоннас — музыкант, и все это в эпоху, когда больше нет ни музыки, ни поэзии, ни армии! Мы просто идиоты! Ну ладно, мы разделались с обедом, он был весьма содержательным, по крайней мере в том, что касается беседы. Перейдем к иным упражнениям.

После того как со стола было убрано, он вернулся в отведенную ему нишу, и фортепьяно снова заняло свое почетное место.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |