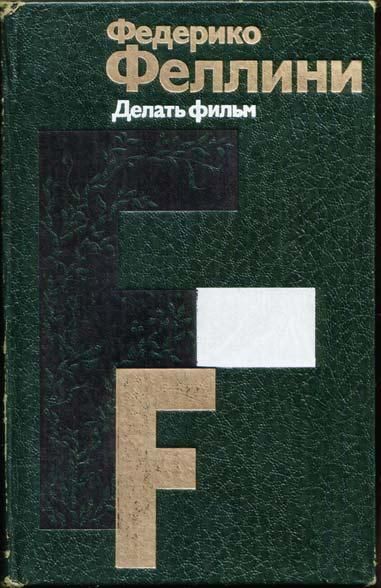

"Делать фильм" - читать интересную книгу автора (Феллини Федерико)

|

Делать фильм

Автобиография великого итальянского режиссера Федерико Феллини. В книге он рассказывает о рождении замыслов своих фильмов, о различных аспектах режиссерской деятельности, делится воспоминаниями.

Москва, 1984

Пер. с ит. и коммент. Ф. М. Двин, 287 с. 16 л. ил. 21 см, М. Искусство 1984

Ощущение, что я — предмет, вещь, становится особенно острым, когда меня привозят в рентгеновский кабинет. Это залитое холодным светом помещение похоже на Маутхаузен или на зал перезаписи. Меня оставляют полуголым на каталке, там, за стеклянной перегородкой, врачи в белых халатах что-то говорят обо мне, курят, жестикулируют, жесты я вижу, а слов не слышу. Родственники других больных проходят мимо по коридору и смотрят на меня, полуголого. Смотрят как на предмет.

Или, например, утром: я распростерт на кровати, в носу у меня резиновые трубки, в вене — игла капельницы, а санитарки, убирающие палату, переговариваются над моей постелью. Одна говорит: «Да ты бы сходила в Сан-Джованни — как выйдешь за арку, сразу налево. Там вдвое дешевле». Вторая возражает: «Так они ж все-таки кожаные!» — «А я говорю — замшевые. Помнишь, в каких туфлях была моя сестра на свадьбе у Пиладе?» — «Может, скажешь, у нее не кожаные?» — «Да замшевые же!» По ночам коридоры полны цветов, вынесенных из палат,— цветы, цветы, цветы, как на кладбище. Горят только ночники: открыв в полутьме глаза, видишь плывущую по воздуху и подсвеченную снизу голову, как в каком-нибудь старом детективном фильме. Это монахини или санитарки, направив свет своих электрических фонариков кверху, проверяют градусники.

Парящие в воздухе лица тихо выплывают в коридоры. Иногда монахини делают инъекции, даже не разбудив тебя,— как убийцы, подосланные Цезарем Борджа, а потом убегают в темноту, только и успеваешь увидеть чью-то спину.

Часто меня словно молнией поражают видения, вспыхивающие в полной тишине перед самым моим лицом. Сначала почему-то не реагируешь на них, кажется, что ничего и не было, но немного погодя память заявляет о себе — вроде бы что-то случилось, что-то такое ты видел и, ошарашенный, недоумевающий, пытаешься сообразить: что же все-таки это было? И откуда оно взялось? Позавчера, например, перед тем как врач, бледный от испуга, срочно доставил меня на своей машине сюда, в клинику, я спокойно куда-то звонил по телефону и вдруг увидел маленькое-маленькое яичко, лежащее на кисейной салфеточке,— обычное пасхальное яичко. Оно вертелось на какой-то бугристой, словно бы дышащей, черной-пречерной поверхности. Потом куда-то исчезло. Я искал его, но перед глазами у меня тянулась темная стена, будто я оказался в глотке какого-то чудовища. Разбиться яичко вроде бы не могло, ведь стенка была мягкая, слизистая.

Я постоянно думаю о фильме, который давно хочу сделать. Быть может, нужен еще инкубационный период, маленькое «яичко» должно подрасти? Так ли это? Кто знает! Однажды в помещении съемочной группы на виз Васка Навале я растянулся на огромном продавленном диване: хотелось немного отдохнуть. Дело было летом, снаружи уже давным-давно доносилось стрекотание цикад. Внезапно рядом со мной, буквально в миллиметре от моего носа, обрушилось двадцать пять миллионов тонн камня. Целый фасад Миланского собора, а может, Кельнского, не знаю. Я почувствовал толчок воздушной волны, и тут же у самых моих ног раздался страшный грохот. Совершив акробатический прыжок, я оказался в центре комнаты. Стена величиной с Гималаи отгородила от меня все: все небо, все пространство, весь воздух. Я был жалким муравьишкой. И мне вдруг пришла в голову мысль, что на пути этого фильма стоят какие-то серьезные преграды и таятся они, как ни горько признать, во мне самом. Я был немного напуган, но желание — этакое донкихотское желание картину все-таки сделать — лишь усилилось. Если за всеми этими соборищами-Гималаями есть небо, открытое пространство, значит, именно там нужный мне простор, и я должен найти способ к нему пробиться. До сих пор, однако, я его так и не нашел.

В те дни я был уверен, что могу умереть от инфаркта еще и потому, что опасался, как бы задуманное дело не оказалось для меня непосильным. «Избавить человека от страха смерти — желание, достойное ученика чародея, который бросает вызов сфинксу, морской пучине и — погибает. Мой фильм убивает меня»,— думал я. Когда на днях мне показалось, что я умираю, окружающие меня предметы вдруг перестали претерпевать превращения. Телефон, обычно напоминающий какого-то огромного чудо-паука или боксерскую перчатку, был телефоном, и только. Хотя нет, даже не так, он стал просто ничем. Трудно объяснить: я вообще не знал, что это за предмет, ведь представления об объеме, цвете, перспективе — тоже своего рода способ найти общий язык с действительностью, ряд позволяющих определить ее символов, нечто вроде понятной каждому схемы или азбуки; так вот, именно эта логическая связь представлений о вещах с самими вещами внезапно пропала. Как в тот раз, когда я, на радость приятелям-врачам, изучавшим воздействие ЛСД на человека, согласился стать подопытным кроликом и выпил полстакана воды с растворенной в ней ничтожно малой долей миллиграмма лизергиновой кислоты. Тогда реальность предметов, цвета, света тоже утратила всякий привычный смысл. Вещи, остававшиеся самими собой, пребывали в состоянии полного покоя, светлого и страшного. В такие мгновения все для тебя становится невесомым и ты не оставляешь — как амеба — своих влажных следов на всем вокруг. Предметы делаются безупречно чистыми, потому что ты сам избавляешь их от себя и начинаешь испытывать такое же чувство первозданной неопытности, какое, должно быть, испытывал самый первый человек, увидев долины, луга, море. Как непорочен мир, пульсирующий живым светом и цветом в ритме твоего дыхания; и ты сам — все это и больше не отделен от вещей; вон то облако на головокружительной высоте посреди неба — это ты, и сама небесная лазурь — ты, как и красный цвет герани на подоконнике, и листья, и каждое волоконце занавески. А вон та стоящая перед тобой скамеечка для ног — что она такое? Ты уже неспособен определить словами эти очертания, этот материал, этот рисунок, который вибрирует, колышется в воздухе, но тебе все равно, ты счастлив и так. Хаксли в своей книге «Врата восприятия» прекрасно описал это состояние, возникающее под воздействием ЛСД: символика значений утрачивает смысл, предметы доставляют радость уже одной своей ненужностью, своим отсутствием-присутствием. Какое блаженство. Но внезапно то, что ты оказался вне привычных представлений о вещах и вне связей с ними, повергает тебя в глубочайшую, невыносимую тоску; и все, что еще какое-то мгновение назад было блаженством, вдруг становится адом. Кругом одни лишь чудовищные формы, без смысла, без назначения. И это отвратительное облако, и яростно-синее небо, и непристойно колышущаяся ткань занавески, и эта скамейка, которая вообще неизвестно что такое, тебя душат, вызывают у тебя безмерный ужас.

В клинике я окружен монахинями-иностранками. Одна из них, входя в палату, говорит: «Все писать, все писать. Столько философия». Перечитываю написанное, и мне становится стыдно: о каком «философском» уровне тут может идти речь?

Другая каждый вечер приносит мне стакан лурдской воды и протягивает его со словами: «Это нужно!» На днях она мне сказала: «Свою плевру вы очистили, теперь нужно очистить сердце». Я испугался, подумал, что опять предстоят какие-то инъекции. «Да-да, у вас очень, очень перегруженное сердце».— «Когда же будем его очищать?»— «Когда угодно вам, можно в любое время». Недоразумение вскоре рассеялось: я понял, что она советовала мне исповедаться. А посему кроме стакана лурдской воды она теперь ежедневно присылает ко мне священника-американца, очень похожего на Де Сику. Входя, он говорит: «Как самочувствие? Плеврит? Мерзкая штука».

В пять утра — еще совсем темно — появляется сестра Бургунда в черном, похожем на крылья летучей мыши рогатом чепце, с зажатой в зубах резиновой трубкой и с большой коробкой пробирок. Этот вампир с берегов Дуная говорит: «Не дадите ли вы мне немного своей крови, синьор Феллини?»

А сестра Рафаэлла — колумбийка. «Как васе самосуствие сегодня? Лусе?» — спрашивает она. Потом, став посреди комнаты, сообщает: «Встретились сонсе и луна, луна и говорит сонсу: как тебе не совесно, ты такое больсое, а тебя носью гулять не пускают». Поскольку шутка ей нравится, она повторяет ее каждое утро.

В девять вечера приносит снотворное сестра Эдмеа. Она приближается, и я вижу у нее на верхней губе темный пушок. Сестра Эдмеа из Фаэнцы; она похожа на «усачек» из церкви Паолотти в моем Римини. Мне приходится часто беспокоить ее по ночам. Сестра Эдмеа сразу же подходит и заботливо осведомляется: «Может, еще немного отвара из ромашки?» Она рассказывает, что ее отец до шестидесяти лет имел любовниц: спрячет, бывало, любовницу в курятнике, а потом является за ней. В свои шестьдесят лет он всем им делал предложение руки и сердца, но предупреждал: «Мои родители согласны, обо мне и говорить нечего, вот только моя жена возражает». Сестре это кажется остроумным.

Через несколько дней (когда после коллапса из-за инъекции баралгина я казался себе этаким камешком, выпущенным из пращи, то есть чувствовал, что со свистом несусь в какое-то иное измерение, куда — неизвестно, во всяком случае за пределы клиники) все стали меня навещать. Я видел толпившихся в дверях палаты статистов — это было похоже на картины Таможенника, слышал, как они канючат, а монахини их оттаскивают. Я всех благословлял, гладил по головке, а у самого в ушах звучал пасхальный перезвон. С этого момента болезнь моя стала праздником. Приходили Титта и Монтанари из Римини. Титта, увидев меня, от самых дверей стал издавать губами неприличные звуки. Его пытались задержать, а он чуть не врукопашную схватился с монахинями и санитарками: «Да ну вас всех... как это я не повидаюсь с Федерико?» На столах телеграммы. Я прошу прочитать мне те, что на бланках нежно-земляничного цвета,— они от министров. Мне кажется, что я попал в рай. Позавчера утром в дверях появились букеты роз — как на картине Боттичелли,— розы словно сами пытались втиснуться в комнату: нежные, трепещущие цветы несли две юные, чуть не подпрыгивающие от радости монахини. Розы были от Риццоли, прощавшего меня после нашей ссоры. Я сразу же позвонил ему: «Твоя записка помогла лучше всяких антибиотиков». И вдруг на другом конце провода кто-то вместо Риццоли торжественно сообщил: «Феллини, коммендаторе плачет!» — прямо как в финале «Черного корсара». Потом прерывающимся голосом снова заговорил Риццоли: «Я даже слезу пустил, до того ты растрогал меня своими словами». Наконец он и сам пришел меня навестить. «Надеюсь,— сказал он,— от этой болезни мозги у тебя прочистились и ты перестанешь делать такие фильмы, как прежде, а то башка у тебя может переутомиться. Теперь ты должен слушаться меня и снимать, что скажу я».

Однажды утром в коридоре я увидел человек десять, они говорили по-гречески и держали в руках множество воздушных шариков — и круглых, разрисованных, и продолговатых, как сардельки. Эти люди пришли не ко мне, а к какому-то своему родственнику, который перенес инфаркт. Я видел его; он, очень бледный, лежал на кровати, а воздушные шарики — желтые, красные — прилепились к потолку. Почему именно шарики? Эти посетители не знали, что принести больному — апельсины, печенье? Навстречу попался продавец воздушных шаров, вот они и принесли шары.

Но самым главным был приход Сеги. Тут я должен кое-что пояснить. За несколько дней до этого, открыв глаза, я увидел у изножья кровати черное пальто, чьи-то испуганные глаза и бороду... «Феллини, ну как ты? Я — Пиги из Барафонды, вы еще дразнили меня Фигой, а ты за пару сигарет заставлял меня сырую рыбу лопать. Все спрашивают: «Ты куда собрался, Пиги?» «В Рим»,— отвечаю. «Тогда, говорят, зайди передай привет этому патаке Феллини и скажи ему, что он — патака».

Тут явилась сестра и выставила его вон. Потом каждое утро в списке справлявшихся обо мне по телефону стояла фамилия не то Пиги, не то Фиги. Я думал,— это он, просто монахини не расслышали как следует. Оказалось, это был Сега, который просидел в Риме уже три дня и в надежде повидаться со мной все откладывал свой отъезд. Лишь на четвертый день я догадался, что это Сега, Сега по прозвищу Багароне. Я умолял монахиню принести мне телефон, у меня было такое предчувствие, что, если я не поговорю с Сегой, случится беда. Но телефона мне давать не хотели: я не должен утомляться, должен лежать тихо. Это мне внушали даже по-немецки, а когда, протестуя, я начал ругаться, монахиня очень строго посмотрела на меня и сурово изрекла: «Вы не есть поэт»,— таким тоном, словно уличила меня в обмане. Пусть. Все равно мне нужен был Сега, звонивший уже с вокзала. Нарочито слабым, почти умирающим голосом я сказал в трубку: «Багароне, не уезжай, приходи ко мне».

В школе его прозвали Багароне за то, что, разозлившись, он начинал заикаться и бубнить, как эта птица. Но, несмотря на заикание, Сега был первым учеником в лицее и отличался необычайной прилежностью. Перешагнув через последний класс, он поступил прямо в университет, на медицинский. Узнав об этом, я очень обрадовался: в случае болезни можно было рассчитывать на помощь друга — прекрасного врача.

Сега все-таки приехал в клинику. Я, только что перенесший коллапс, рассказал ему, что со мной было и как меня теперь лечат. И он сразу же заключил: «Санарелли — Шварцман». Мне показалось—он шутит, и я рассмеялся, вспомнив о моде на двойные фамилии в довоенных юмористических журналах. Но Багароне не шутил. Тогда я сказал: «Ты останешься в Риме и изложишь свою точку зрения здешним светилам». И назавтра Багароне все им объяснил. Светила выслушали его очень внимательно, а потом сказали: «Ваша теория весьма привлекательна... блестящее истолкование...» — и т. д. и т. п. Багароне покраснел. Когда Багароне краснеет, лицо его приобретает фиолетовый оттенок.

Мой друг Багароне, мой школьный товарищ, мой Римини... Этой ночью мне снился наш порт и бурное, зеленое, грозное море, похожее на движущийся луг. Над ним в сторону берега неслись огромные, тяжелые тучи. Сам я тоже был огромным и старался выплыть в открытое море из бухты, маленькой, тесной. Я говорил себе: «Хоть я и гигант, но море — это же море. А ну как не выберусь?» И все-таки меня это не тревожило. Я быстро плыл брассом по маленькой бухте. Утонуть я не мог, так как доставал дно ногами. Какой многозначительный сон: быть может, он вернет мне веру в то, что я способен противостоять морю. Не призыв ли это оценить выше свои силы? Или перестать перестраховываться, прибегая, чуть что, ко всяким мелким уловкам, которые могут меня только связывать? В общем, так я и не понял, то ли мне с самого начала надо избавиться от этого комплекса «тесного порта», то ли не следует переоценивать свои возможности. В любом случае ясно одно: охоты возвращаться в Римини у меня нет. Должен в этом признаться. Срабатывает некий тормоз. Мои родные — мать, сестра — живут по-прежнему гам. Значит, я боюсь каких-то чувств? Прежде всего возвращение туда связывается у меня с этаким самодовольным, мазохистским пережёвыванием воспоминаний — позой, в которой есть что-то от литературы, от театра, хотя и ей не откажешь в известной привлекательности, очаровании — вялом, смутном. Дело вот в чем: я не могу принимать Римини как некий объективный факт. Для меня он, пожалуй, только одно из измерений памяти. И правда: стоит мне оказаться в Римини, как на меня набрасываются призраки, уже сданные в архив и разложенные по полочкам.

Останься я там, эти безвредные призраки, возможно, задали бы мне один щекотливый вопрос, от которого меня не спасли бы ни увертки, ни ложь, и тогда пришлось бы без обиняков и честно признать свою изначальную связь с родным городом. Римини... Что это? Одно из измерений памяти, воспоминания (между прочим, выдуманные, фальсифицированные, обработанные), на которых я уже столько спекулировал, что самому как-то неловко.

И все-таки я должен продолжать рассказывать о нем. Иногда я даже спрашиваю себя: в конце пути, когда жизнь еще больше тебя помнет, когда ты устанешь, сойдешь с дистанции, не захочется ли тебе купить домишко где-нибудь поближе в порту? В гавани старого города? В детстве я смотрел на порт через пролив, видел, как сколачивают там каркасы лодок. Жизнь по другую сторону пролива рисовалась чем-то вроде сценок из «Кьоджинских перепалок» — в них не было места немцам, приезжавшим к морю на своих «даймлер-бенцах».

По правде говоря, купальный сезон открывали у нас немцы из тех, что победнее. В один прекрасный день на пляже можно было увидеть брошенные на песке велосипеды и какие-то свертки, а в воде — толстух, «тюленей».

Нас, детей, обряженных в шерстяные шапочки, приводил к морю приказчик отца. Тогда там, в старой части порта, я видел чахлые кустики, прислушивался к каким-то голосам.

Не так давно через приятеля Титту Бенци я за баснословные деньги купил себе дом. Думал, обрету наконец постоянное пристанище и, может, даже заживу простой, тихой жизнью. Пустые мечты: дома этого я до сих пор ни разу не видел; больше того, меня раздражала сама мысль, что стоит где-то этот домик запертый, без жильцов и тщетно ждет кого-то.

Когда я решил от него избавиться, Титта сказал: «Но ведь это твоя земля!» — как бы напоминая мне, что я опять ее предаю.

Еще до приобретения этого дома, в котором так никогда никто и не жил, Титта уговорил меня купить участок земли в долине Мареккьи. Ну и местечко. Только проституток там приканчивать.

В тот вечер, когда мы отправились смотреть участок, поблизости зазвучала труба. Какой-то человек в трусах изображал спуск флага. Это был Фьорентини, знающий все о Гарибальди. О Гарибальди и еще о санджовезе. Дом Фьорентини на берегу Мареккьи забит всевозможными гравюрами, штандартами и прочими реликвиями. Сам он всегда ходит в трусах. Его лицо, лицо марионетки из обожженной глины, в тот вечер прямо лучилось в темноте.

«Вижу, человек симпатичный,— сказал он,— но кто этот синьор, не знаю». «Как! — воскликнул Титта.— Это же Феллини!» «Порка ма... — отреагировал Фьорентини и тотчас добавил: — Я тут откопал такое санджовезе... вы непременно должны его попробовать». Сей жрец вина — пожалуй, даже чересчур усердный — отругал меня за то, что я не согрел бокал в ладонях. «Феллини переезжает сюда! — продолжал Титта.— Чтобы жить здесь!» «Значит, будем вместе ловить кефаль»,— уверенно заявил Фьорентини.

Нужно заметить, что Мареккья в тех местах обнажает свое каменистое ложе, являя весьма унылое зрелище. Но Титта советовал участок все же взять. «Ты, патака, погоди,— твердил он,— скоро здесь пройдет автострада, земля поднимется в цене». Автостраду действительно проложили. Правда, в другом месте. Сегодня Фьорентини предлагает мне за участок пятьсот тысяч лир. Но пока эта земля моя.

Впервые я попал на Мареккью мальчишкой. Однажды мы, как водится, смылись с уроков. Я увязался за Карлини. У реки стояла черная «баллила», битком набитая полицейскими, которые, словно жабы, спрыгивали с нее на гальку пересохшего русла. Медленно кружась, наползали на деревья и затаивались среди сухих веток низкие тучи. Мы дошли до тополевой рощи и там увидели удавленника. Он был в кепке. Рядом уже дежурили двое полицейских. Я не мог понять, что происходит: видел только свалившийся на землю башмак, босую ступню и две латаные-перелатаные штанины.

Дом в Римини. Все дома, в которых мы жили, я помню хорошо, за исключением одного — того, где родился,— на улице Фумагалли. Однажды — мне было уже лет семь — в воскресенье после обеда нас повезли в коляске на прогулку. Зимой семья пользовалась закрытым ландо. Мы вшестером — родители, я с сестрой и братом и служанка — сидели в тесноте и в темноте, так как окошко приходилось закрывать из-за дождя. Мне ничего не было видно, кроме едва различимых лиц отца и матери. Зато сколько радости доставляло разрешение сидеть рядом с кучером: там, наверху, хоть дышать можно было.

В то воскресенье коляска свернула на бульвар, по которому мы никогда не ездили: вдоль него тянулся сплошной ряд домов. Папа сказал: «Здесь ты родился»,— и коляска покатила дальше.

Первый дом, который я действительно помню,— это Палаццо Рипы. И не просто палаццо, а палаццо на Корсо—главной улице. Хозяин дома одевался во все синее: синий костюм, синий котелок... А борода у него была белая, окладистая — ну прямо божество, которому можно только поклоняться и ни в коем случае нельзя перечить. Увидев его, мама вытирала руки и говорила: «Дети, угомонитесь, пришел синьор Рипа». И тут появлялся наш старец. Однажды утром я услышал громкое мычание, протяжные вопли: во дворик дома нагнали множество волов и ослов. Не знаю, что там было,— может, базар, может, какая-нибудь ярмарка.

Воспоминания о Римини... Rimini — слово, состоящее из палочек, шеренга солдатиков. Не знаю даже, как объяснить поточнее. Римини... сочетание чего-то смутного, страшного, нежного; и это могучее дыхание, этот распахнутый пустынный простор моря... Там грусть становится светлее, особенно зимой, когда на волнах белые гребешки и дует сильный ветер,— таким я и увидел море впервые.

А еще один наш дом, то есть дом, в котором мы жили, находился поблизости от вокзала. Именно там, похоже, предопределилась моя судьба. Это была небольшая вилла с палисадником и обширным фруктовым садом позади дома, примыкавшим к какому-то огромному зданию — то ли казарме, то ли церкви,— на фасаде которого полукругом белыми буквами была выведена надпись: «Риминская поли...ама». Две буквы осыпались, пропали. Поскольку наш сад находился в низине, участок, на котором за невысокой каменной оградой стояло соседнее здание, казался этаким холмом.

Как-то утром я играл в саду — мастерил себе лук из лозины — и вдруг услышал грохот: это сворачивали громадную железную штору, на которую я никогда не обращал внимания. Но вот открылось черное нутро дома, и я увидел мужчину в плаще и берете и женщину с вязаньем в руках. И услышал такой диалог. «Убийца мог проникнуть в дом через окно». Женщина: «Окно закрыто». Мужчина: «Сержант Джонатан обнаружил следы взлома». Потом он обернулся ко мне и спросил: «На этом дереве есть инжир?» «Нне знаю»,— ответил я. Мужчина и женщина репетировали «Гран гиньоль» — спектакль ставила труппа Беллы Стараче Саинати. Я ухватился за протянутые мне руки и попал в какое-то темное помещение. Там были позолоченные ложи, а прямо перед собой я увидел пузатое туловище паровоза, подвешенного на канатах и мерцавшего в лучах прожекторов с красными, белыми и желтыми фильтрами. Это был театр.

Потом мужчина снова завел разговор об окне. Я не понимал, игра это такая или еще что. По-видимому, прошло много времени. Вдруг я услышал голос матери, звавшей меня обедать: «Суп уже на столе!» «Ваш мальчик здесь»,— сказал мужчина в берете и помог мне перебраться обратно в сад. Через два дня родители повели меня на спектакль. Мама рассказывает, что во время представления я ни разу не шелохнулся. Из темной глубины, из ночи, надвигался паровоз, а на рельсах лежала связанная женщина. Но в последний момент женщину успевали спасти, и сразу же опускался огромный, тяжелый, мягкий красный занавес.

Всю ночь я не мог успокоиться. Ведь в антрактах мне надо было еще рассмотреть кулисы, кресла, бархат, латунные украшения, коридоры, таинственные переходы, по которым я шнырял, словно мышь.

В этом доме, находившемся неподалеку от вокзала, у меня появились и первые друзья.

А вот дом по улице Клементини, 9, стал домом моей первой любви. Его владелец—«Агостино Дольни и бр. Скобяные изделия» — был отцом Луиджино, моего товарища по гимназии, который играл в «Илиаде» Гектора («Илиаду» мы ставили сами).

Напротив нас жила семья южан по фамилии Сориани, и было там три девочки — Эльза, Бьянкина и Нэлла. Бьянкина была смуглянка, я мог наблюдать за ней из окна своей спальни. Впервые я увидел ее через оконное стекло, а может,— не помню уж точно,— когда она вышла в форме «маленьких итальянок». Груди у нее были налитые, как у взрослой женщины. Сама Бьянкина — она живет в Милане — теперь отрицает, что мы с ней в детстве убегали в Болонью, как я кому-то рассказывал (неужели действительно рассказывал?), в лучшем случае, допускает она, я увозил ее на раме своего велосипеда за городские ворота — Ворота Августа.

В те времена все женщины были для меня в основном «тетями». Правда, я слышал разговоры об одном доме, где живут «такие» женщины. Это был дом Доры на виа Клодиа, где-то на берегу реки, так и говорили: «Дора, что у реки». Но при слове «женщины» мне представлялись только тети, приходившие к нам домой шить тюфяки, или крестьянки из бабушкиной деревни Гамбеттолы, которые веяли зерно в решетах. В общем, чего-то я недопонимал. Потом уж я убедился, что эти тети были не «такими». Дважды в месяц Дора нанимала пару извозчиков и провозила свой новый выводок по Корсо — в целях рекламы; тогда-то я и увидел накрашенных женщин в замысловатых таинственных вуалетках, куривших сигареты через золотые мундштуки,— новых женщин Доры.

В Гамбеттолу, затерявшуюся где-то в глубине Романьи, я ездил летом. Моя бабушка всегда держала в руках хворостину, и когда она размахивала ею, люди начинали двигаться, как в мультфильмах. Ничего не скажешь, умела она подгонять поденщиков, которых нанимала для работы в поле. По утрам слышались гомон, взрывы смеха. Но стоило появиться бабушке — и эти здоровенные свирепые дяденьки становились смиреннопочтительными, как в церкви. Тогда бабушка принималась разливать кофе с молоком и вникать во все дела.

Она заставляла Ньикелу «дыхнуть», чтобы узнать, пил ли он граппу, а тот смеялся, смущенно подталкивал локтем соседа — словом, вел себя, как мальчишка. Повязанная черным платком голова, большой ястребиный нос и блестящие, как горячая смола, глаза делали мою бабушку францскейну (Франческу) похожей на подругу вождя краснокожих Сидящего Быка. Отношение к животным у нее тоже было необычное: она распознавала у них болезни, угадывала настроение, мысли и хитрости — как было, например, с конем, которого угораздило влюбиться в кошку. «Через три дня задует гарбеин»,— заявляла она уверенно. И не ошибалась. Гарбеин — один из многочисленных ветров, дующих у нас в Романье. Ветер капризный, переменчивый, совершенно непредсказуемый. Для всех, только не для нее.

Была у моей бабушки закадычная подруга, чуть постарше ее, но еще даже покрепче. По вечерам, бывало, она отправлялась в остерию, сажала своего пьяного мужа в тачку и отвозила домой. Звали его Чапалос — это не греческое имя, а просто кличка, означающая: «бери кость». Однажды вечером жена везла его на тачке, а он сидел, свесив ноги через бортик, в отрешенно-униженном состоянии человека, ставшего всеобщим посмешищем. В тот раз наши взгляды встретились, я увидел его глаза под полями старой шляпы.

Крестьяне часто ссорились между собой. Три престарелые сестрицы целых двадцать лет грызлись из-за какого-то наследства со своим соседом-извращенцем. Они кидались комьями навоза, крали друг у друга кур, передвигали туда-сюда межевые колышки. А однажды на рассвете, просовещавшись, по-видимому, всю ночь, сестры ворвались в дом к соседу и отдубасили его до потери сознания выбивалками для одежды. Когда-нибудь я, может быть, сделаю фильм о крестьянах Романьи — этакий вестерн, но без стрельбы — и назову его «Ошадламадона». Это ругательство, но звучит ведь оно не хуже, чем «Расёмон».

Некий Нази любил приговаривать: «Могу, приказываю и хочу». У этого Нази, похожего на одну из масок народной романьольской комедии, были искалечены обе ноги, так как он, решив однажды спилить дерево, уселся на сук не с той стороны, с какой следовало. Занимался он посредничеством при продаже скота. Из-за своих переломанных ног Нази передвигался неуклюже, как лягушка. Идет вот так, раскорякой, и кричит: «Могу, приказываю и хочу!» Однажды он вынул сигарету изо рта Теодорани — типа, который всегда носил фашистскую форму и начищенные до блеска сапоги, а кончики своих усищ намазывал мылом, чтобы они торчали, как пики,— и сказал: «Ты уже накурился, хватит. Теперь покурит Нази».

Когда я вспоминаю Гамбеттолу, карлицу-монахиню, всех этих греющихся у огня горбунов и сидящих на лавках хромых и калек, у меня всегда встает перед глазами Иероним Босх.

Проходили через Гамбеттолу и цыгане, и угольщики, направлявшиеся в горы Абруццо. Иногда вечером, под страшный рев и визг чуявших опасность животных, в деревню въезжал фургон, над крышей которого поднимался дым. Видны были искры, языки пламени. В черном плаще и старой потрепанной шляпе проходил по широкой дороге человек, занимавшийся холощением свиней. Свиньи, чуя его приближение, начинали испуганно хрюкать. Этот тип успевал переспать со всеми местными девушками. Однажды от него забеременела деревенская дурочка, и все решили, что ее младенец — дьявольское отродье. Отсюда тема для эпизода «Чудо» в фильме Росселлини. И душевное волнение, побудившее меня взяться за фильм «Дорога», тоже отсюда.

В деревне — это связано все с теми же цыганами — я часто слышал разговоры о каких-то приворотных зельях, колдовских чарах. Одна женщина, синьора Анджелина, ходившая по домам шить тюфяки (нужно бы посвятить целую главу этим ремеслам: точильщику с его станком, измазанному сажей трубочисту — грозе прислуги), так вот, синьора Анджелина три дня работала в доме у бабушки, где ее и кормили. Когда она, наклонясь, пришивала к тюфяку ватные шарики, я заметил висевшую у нее на шее ладанку — маленькую такую стеклянную коробочку, в которой виднелась прядка волос. «Что это?» — спросил я. «Вот тут мои волосы,— ответила она,— а тут — ус моего жениха. Ночью отстригла, когда он спал. Жених уехал на заработки в Триест, но теперь все равно будет привязан ко мне навсегда».

Какой-то старик с базарчика у Мареккьи мог наводить порчу на кур и овец или заговаривать их от дурного глаза.

А жена одного железнодорожника «впадала в транс». Она неплохо подрабатывала исцелением больных. Как-то я, затесавшись в группу стариков и старух, которые явились к ней на «консультацию», пробрался к самым дверям ее убогой гостиной; там я увидел сидевшую на стуле старушку с обрызганным водой лицом; она напряженно выгибала спину и говорила какому-то человеку, которого я не мог разглядеть: «С этой женщиной тебе не совладать, ты должен от нее отказаться». Сказав несколько слов, старушка начинала жалобно стонать. Потом из комнаты, пытаясь скрыть свое волнение, вышел здоровенный дядя. Он надел шляпу, но так и остался стоять на лестнице, рассчитывая, возможно, собраться с духом и вернуться в комнату за другим предсказанием. Слышал я еще всякие истории о домах с привидениями. Вилла, в которой жил мой друг Марио Монтанари, называлась «Карлетта». Поговаривали, что лет сто тому назад хозяин виллы подпоил свою кузину, а потом задушил ее, после чего по ночам из винного погреба стало доноситься какое-то бульканье. Люди считали, что это задушенная кузина вставляла резиновый шланг одним концом в винную бочку, а другим — в рот своему убийце, чтобы он в вечных муках захлебывался вином.

Романья — какая смесь матросской лихости и набожности! Край, над которым высится торжественно-мрачная гора Сан-Марино. Странная психология, отчаянная и еретическая, сочетающая в себе предрассудки и вызов самому господу богу. Люди без чувства юмора и потому беззащитные, но любящие понасмешничать и повыхваляться. Один романьолец сказал, что может съесть восемь метров сосисок, трех цыплят и свечку. Еще и свечку. Цирк! И съел. Правда, сразу же после этого его с посиневшим лицом и закатившимися глазами увезли на мотоцикле. Но эта чудовищная история всех рассмешила: надо же, умер от обжорства!

А одного человека звали Салито Даль Монте, то есть Восходящий с Горы. Именно Восходящий, а не какой-нибудь там Нисходящий: так и видишь его шествующим прямо по воздуху. Или взять парня по прозвищу Нин. Он был матросом и вечно пропадал в море, но время от времени присылал открытки своим друзьям по кафе Рауля: «Оказавшись проездом на острове Попугаев (попугай — презрительная кличка итальянских ловеласов), вспомнил всех вас...»

И все-таки есть в здешней жизни какая-то размеренность, какая-то необычайная мягкость, объясняющаяся, возможно, близостью моря. Я помню голос девочки, прозвучавший однажды летом в затененном переулке: «Который час?» «Уже добрых четыре...» — ответил кто-то. «А вот и не добрых»,— нараспев сказала девочка, имея, вероятно, в виду, что уже давно перевалило за четыре.

Здешние женщины наделены прямо какой-то восточной страстностью. Еще когда я ходил в детский сад, была там одна послушница с черными локонами, в черном фартуке и с прыщами на воспаленном лице — признаком бурного брожения крови. Сколько ей было лет, сказать затрудняюсь. Несомненно только, что в ней, как говорится, пробуждалась женщина. Так вот, эта послушница, изловив меня, начинала обнимать и тискать, обдавая запахом картофельных очистков, прокисшего супа и юбок монахинь.

Это был детский сад при женском монастыре Сан Винченцо, монахини которого ходят в белых чепцах. Помню, как однажды нас выстроили для участия в какой-то процессии, а мне поручили нести свечку. Одна из монахинь, в очках, делавших ее очень похожей на киноактера Гарольда Ллойда, указывая на свечку, сказала строго: «Смотри, чтоб она не погасла. Иисусу это неугодно». Дул сильный ветер. Я, совсем еще ребенок, был просто подавлен такой ответственностью. Дует ветер, а свечка не должна погаснуть. Что будет, если это случится? Как покарает меня господь? Между тем процессия двинулась — медленно, тяжело, растягиваясь, как мехи аккордеона. Короткая пробежка, остановка, снова несколько Шагов вперед, опять остановка. Что там происходило в голове колонны? Участники процессии должны были еще и петь: «Возлюбим, господи, тебя, ты отче наш...» Где-то в гуще этих сутан, в толпе монахов, священников, монахинь вдруг раздался скорбный, торжественный, глухой рокот музыки. Оркестр меня испугал, и кончилось тем, что я расплакался.

Первый и второй класс я проучился в школе Театини. Учился я вместе с тем самым Карлини, с которым мы видели удавленника на берегу Мареккьи. Наш учитель был настоящим живодером, но иногда он внезапно добрел. Случалось это перед праздниками, когда родители учеников приносили ему подарки, которые он складывал горкой рядом с собой, как это делают сейчас регулировщики уличного движения в праздник Бефаны. Набрав множество подарков, он прежде, чем отпустить всех на каникулы, заставлял нас петь: «Giovinezza, eiovinezza, primavera di bele-e-e-ezza...» ' — и очень следил, чтобы отчетливо слышались все четыре «е». По окончании начальной школы меня отправили в Фано, в маленький провинциальный колледж при монастыре деи падри Кариссими. Именно к тому времени относится достопамятная встреча с Сарагиной, о которой я рассказал в фильме «8 /2».

В Римини я вернулся, когда нужно было поступать в гимназию, что на улице Темпьо Малатестиано, теперь там находятся городская библиотека и картинная галерея. Здание гимназии казалось мне высоченным. Подниматься и спускаться по его лестницам было целым событием, сулящим уйму приключений. Иные из этих лестниц казались просто нескончаемыми.

Директор гимназии, прозванный Зевсом, был самым настоящим Манджафуоко и своими ножищами — каждая величиной с малолитражку — старался пристукнуть кого-нибудь из детей. Одним пинком он мог перебить позвоночник. Стоит себе вроде неподвижно, а только подойди— так саданет копытищем, что расплющишься, словно таракан.

Годы, проведенные в гимназии, были годами Гомера и «битв». В классе мы читали и заучивали наизусть «Илиаду»: каждый из нас отождествлял себя с одним из персонажей Гомера. Я был Улиссом и потому во время чтения стоял чуть в сторонке и смотрел вдаль. Титта, уже тогда парень тучный, был Аяксом, Марио Монтанари — Энеем, Луиджино Дольчи — Гектором, «коней укротителем», а самый старший из нас, Стаккьотти, сидевший в каждом классе по три года, был «Быстроногим Ахиллом». После обеда мы отправлялись гурьбой на небольшую площадь — разыгрывать Троянскую войну, бои между троянцами и ахейцами. А проще говоря, ходили «биться». Учебники тогда связывались ремешками, и вот, потрясая этими связками, мы набрасывались друг на друга — в ход шли то ремни, то книги.

Все перипетии «Илиады» мы переживали и в классе, где видели уже не товарищей, а одних лишь героев Гомера: их приключения становились нашими собственными. Например, когда мы, читая «Илиаду», дошли до того места, где Гомер называет Аякса «глупой грудой мяса», Титта — Аякс, воспылав ненавистью к Гомеру, стал протестовать, словно поэт еще в те незапамятные времена решил оскорбить лично его, Титту.

А когда дело дошло до смерти Гектора, для нашего Гектора — Луиджино Дольчи наступил звездный час. Бедный Луиджино! Его, словно презренного червя, волокли по земле вдоль стен Трои:

«Черные кудри крутятся, глава Приамида по праху

Класс сидел затаив дыхание. Только Стаккьотти, которому Вулкан выковал новые доспехи, мог обратить троянцев в бегство одним своим криком.

Но у Стаккьотти тоже было слабое место: пятка. И тогда троянцы вчетвером схватили его, стащили с ноги башмак и стали яростно лупить по пятке угольниками для черчения.

Лицо у Стаккьотти было словно ошпаренное, красное, сальное, все в угрях, а глаза какие-то оцепенелые, бесцветные и ускользающие, как яичный белок. Улыбался он вялой, неподвижной улыбкой, глядя куда-то в сторону, никогда ни с кем не разговаривал, вечно держал руки в карманах, быстро-быстро что-то там делая, и при этом начинал косить. А то вдруг, навалившись грудью на парту, весь урок шепотом упорно окликал девочку, сидевшую впереди, приговаривая: «Обернись, детка, что я тебе покажу». И когда та наконец, сердито фыркнув, оборачивалась, Стаккьотти шмякал на парту свой здоровенный фиолетовый «петушок». Может, парень был ненормальный. Он и в тюрьме сидел, и из всех школ объединенного королевства его выгоняли — по крайней мере такие ходили слухи. Как видно, наш Римини не был частью королевства, раз Стаккьотти продолжал посещать школу вместе с нами. Впоследствии он покончил жизнь самоубийством. Однажды зимним утром, когда было еще совсем темно, Стаккьотти нашли — уже застывшего и легкого, как марионетка,— перед церковью Поленты: он стоял там на коленях, весь засыпанный снегом.

Постепенно изучение английского языка и знакомство с новыми экзотическими именами привели к тому, что мы Променяли Гомера на Эдгара Уоллеса. И вот Аякс, Эней, Улисс превратились в Тони Томаса (им у нас был Тита по кличке Жирный), в шулера международного класса графа Джимми Полтаво (Марио Монтанари) и в полковника Блэка Дэн Бондери (я).

Мы образовали этакое разбойничье трио, одним из первых подвигов которого было, например, похищение курицы у нашего соседа полковника Бельтрамелли. Поскольку из книжек нам было известно, что полковник Дэн Бондери часто пускал в ход автоген, мы для проведения операции против нашегб второго полковника пытались выпросить ацетиленовую горелку у одного механика, который нам ее, конечно, не дал. Пришлось довольствоваться обыкновенными ножницами: перерезав сетку курятника Бельтрамелли, мы утащили у него курицу.

Убийство было ужасным: свернуть шею курице — это же варварство, почти что преступление.

Вечерами мы, окунаясь в белые слои тумана, который окутывал Римини зимой, ходили к морю. Жалюзи были спущены, пансионы закрыты, всюду царила тишина, нарушаемая лишь шумом моря...

Зато летом мы изводили парочки, которые, спрятавшись за лодками, занимались любовью: мы быстренько раздевались и, представ в чем мать родила перед влюбленными, обращались к мужчине: «Скажите, пожалуйста, который час?»

Днем, поскольку я был худ и страдал от этого комплексом неполноценности (меня дразнили Ганди или Килькой), в плавках я ходить стеснялся.

Я уединялся, обосабливался, ссылался на пример великих людей — таких, скажем, как Леопарди,— чтобы оправдать этот свой страх перед плавками, свою неспособность наслаждаться морем, как наслаждались им другие ребята, всласть плескавшиеся в воде. (Возможно, поэтому меня до сих пор так влечет к морю, оно как вещь, которой ты никогда не обладал. Мир, населенный всякими чудовищами и призраками.)

Как бы там ни было, чтобы заполнить эту пустоту, я стал увлекаться искусством. Вместе с Демосом Бонини мы открыли художественную мастерскую, на витрине которой была выведена надпись: «Феб». Мы рисовали карикатуры и портретики синьор — как в ателье, так и на дому. Почему-то я выбрал себе псевдоним Феллас. Моей обязанностью было делать рисунки, а Бонини, настоящий художник, их раскрашивал.

Ателье фирмы «Феб» находилось как раз напротив белостенного собора, который летом казался еще белее обычного, словно высушенная солнцем раковина моллюска, а по ночам его стены как бы испускали лунное сияние. Это чудо из известняка, столь необычное и величественное, непохожее ни на какую другую церковь, ни на какое другое строение, всегда притягивало меня своей загадочностью и вселяло чувство робости.

Несколько раз летом я заходил в собор, когда там никого не было; от мраморных скамеек веяло прохладой; изображенные на гробницах епископы и средневековые рыцари взирали покровительственно, но в полумраке собора все же казались немножко зловещими. Была там вытесанная из древнего камня кафедра с лесенкой, по которой поднимался настоятель — еще один мастер раздавать оплеухи,— чтобы читать воскресную проповедь.

Однажды в августе — в церкви не было ни души — я взобрался на эту кафедру. От камня несло могильным холодом. Оглядев пустую церковь, я тихо сказал: «Возлюбленные чада мои...» Потом чуть погромче: «Возлюбленные чада мои...» Потом еще громче, так что стены откликнулись эхом: «Возлюбленные чада мои...»

Сойдя с кафедры, я едва не поддался соблазну опустошить кружку с пожертвованиями — такую попытку мы с Титтой однажды уже предприняли: он делал вид, будто молится, а я и еще кто-то, привязав к шпагату брусочек намагниченного свинца, опускали его в щель кружки. Но монеты почему-то не приставали. И хорошо, так как дело это мне не нравилось.

А вот при церквушке деи Паолотти была маленькая часовня, отделенная от основного здания; туда время от времени привозили святить у монахов свою живность «усачки». «Усачками» мы прозвали этих женщин потому, что на верхней губе (да и на крепких, подрагивающих икрах) у них отчетливо виднелся золотистый или темный пушок. Мы, мальчишки, стоя снаружи, лихорадочно пересчитывали велосипеды, прислоненные к стене церкви, чтобы узнать, сколько «усачек» приехало сегодня. По разбитому фонарику, по педали без резины, по каким-то штуковинам, изготовленным вручную и прикрепленным проволочками и веревочками к рулю, мы пытались определить, находится ли в часовне рыжеволосая «усачка» из Сант-Арканджело, не надевавшая лифчика под свой вязаный свитер; приехали ли две сестры из Санта-Джустины, коренастые и самоуверенные (они собирались принять участие в велосипедных гонках «Джиро д'Италия»). Был еще велосипед, один вид которого заставлял наши сердца биться учащенно: принадлежал он могучей и мрачной «гладиаторше» из Сан-Лео — женщине с копной черных волос и фосфоресцирующими, словно у львицы, глазами, лениво и равнодушно смотревшими на тебя, как на пустое место.

Мы нетерпеливо заглядывали в часовенку, наполненную гулким блеянием, квохтанием, ослиным ревом. Наконец «усачки» выходили со своими курами, козами, кроликами и усаживались на велосипеды. Тут-то и наступал главный Момент! Заостренные рыльца седел, словно мышки, шустро скрывались под юбками из черного блестящего и скользкого сатина, отчего обтягивались, надувались, вспыхивали ослепительными бликами задницы, равных которым не было во всей Романье. Но насладиться зрелищем в полной мере мы не успевали: иногда «вспышки» происходили одновременно — слева, справа, впереди, позади нас, не могли же мы вертеться юлой, да и видимость приличия тоже нужно было соблюдать, хоть это и стоило нам немалых потерь. К счастью, некоторые «усачки», уже усевшись на велосипеды, на какое-то время задерживались, чтобы посудачить; поставив одну ногу на землю, а другую на педаль, они, выгнув спины, медленно покачивались в седлах, как волны в открытом море; потом загорелые икры напрягались для первого поворота педали и «усачки» трогали, громко прощаясь друг с другом, и вот уже кто-то из них заводил песню. «Усачки» возвращались в деревню. Церковь деи Серви казалась просто высоченной стеной без окон, начинавшейся сразу за кинотеатром «Фульгор». Много лет я вообще не подозревал, что это Церковь, так как своим фасадом и порталом она выходила на маленькую площадь, загроможденную рыночными палатками. Приходским священником там был дон Баравелли, преподававший у нас в лицее закон божий. Этот широкоплечий и совершенно лысый коротышка старался быть живым воплощением христианской заповеди о терпении. Чтобы не передушить всех нас, дон Баравелли входил в класс с закрытыми глазами, ощупью взбирался на кафедру и так проводил весь урок: он не желал нас видеть! Иногда, прикрыв лицо своими здоровенными, как у крестьянина, лапищами, он даже опускал голову на кафедру. Один только раз дон Баравелли открыл глаза и увидел большой костер между партами и нас самих, изображавших вокруг огня танец краснокожих.

В церкви деи Серви было темно и мрачно, зимой там стоял зверский холод и мы часто простужались. Так у нас и говорили: «Он схватил грипп в церкви деи Серви». Была и еще одна сакраментальная фраза: «А за десять лир ты согласился бы просидеть в церкви деи Серви всю ночь?» Бедасси, по прозвищу Тарзанья Задница, вызвался сделать это на пари и как-то вечером, прихватив с собой килограмм сладких бобов люпина и две сосиски, спрятался в одной из исповедален. Назавтра, в шесть утра, первые появившиеся в церкви старушки вдруг услышали рев простуженного осла: это храпел Бедасси, крепко заснувший в исповедальне среди люпинной шелухи. Когда церковному сторожу удалось наконец его растолкать, Бедасси промычал: «Ma, 'e caflat» — «Ma, кофейку бы».

На протяжении многих лет «исповедальня Бедасси» оставалась местом паломничества, объектом недоверчивого и восхищенного интереса публики, оттеснив на второй план даже росписи главного алтаря.

Новая церковь деи Салезиани — раз уж речь зашла о церквах — строилась на наших глазах и была непременным этапом воскресных прогулок. «Поехали,— говорили у нас,— посмотрим, как строят новую церковь». Но поскольку это бывало по воскресеньям, а в воскресные дни работы там, естественно, не велись, нам оставалось лишь глазеть на погруженные в тишину строительные леса, большие замершие подъемные краны, кучи песка и извести. При освящении церкви было произнесено много речей. Праздничный перезвон колоколов так оглушал, что невозможно было разобрать ни слова. Главарь местных фашистов, некий Л. (его щеки бывали синеватыми от щетины даже когда он выходил от парикмахера), во время речи, которую он произносил с кафедры, стоя рядом со священником, вдруг скрестил руки на груди и стал кричать так, что, казалось, у него сейчас лопнут вздувшиеся на шее вены: «Ко-ло-ко-ла, кончай! Хватит, ко-ло-ко-ла!» И сразу же все находившиеся в церкви фашисты подхватили крики своего начальника и тоже стали отдавать приказ колоколам.

Года через два — мне тогда было уже десять — я провел целое лето на полупансионе у монахов-салезианцев. Вечером меня забирали домой. С очень тягостным чувством вспоминаю мрачный колодец церковного двора, два унылых столба для баскетбольных щитов. Все это было обнесено каменной стенкой, над которой тянулась еще двухметровой высоты металлическая сетка. Оттуда, из-за сетки, до нас доносились автомобильные гудки, звон извозчичьих колокольцев, голоса свободных людей, прогуливавшихся со стаканчиками мороженого в руках.

Какой-то парень—слизняк лет двадцати, бледный, как воск (непонятно было, священник он или нет),— все пытался завязать разговор со мной и с одним моим дружком, у которого были миндалевидные и нежные глаза одалиски. Он угощал нас липкими карамельками, вздыхал, говорил, что мы должны вести себя хорошо, быть пай-мальчиками и пойти с ним в одну из пустых классных комнат, где он станет обучать нас бельканто. У этого слизняка действительно был неплохой голосишко, и он помнил наизусть песенки, которые тогда мне казались занудными; я услышал их вновь лишь спустя много лет — в Термах Каракаллы, где давали «Лючию де Ламмермур».

Помню я и еще одну церковь — церковь братьев капуцинов, которая называлась «Колоннелла», потому что перед самым ее входом, на паперти, торчала обломанная древнеримская колонна. Впервые я отправился туда как-то вечером. Меня сопровождала бабушка, но не Францскейна — Сидящий Бык, а другая. Эту мы звали «маленькой бабушкой», потому что вся она была какая-то усохшая и личико у нее было малюсенькое и сморщенное, как трофей охотников за человеческими головами, о которых я читал в книжках Сальгари. Мне никогда еще не доводилось бывать в церкви после захода солнца. Эта церковь была огромная, высоченная, звуки шагов Гулко отдавались под темными сводами, словно кто-то невидимый шагал следом за мной. В глубине, рядом с алтарем, в свете множества свечей я увидел Бонфанте Бонфантони — художника, работавшего над фреской «Семь казней египетских». Мне предстояло быть натурщиком для одной из этих казней, не помню уж, для какой именно, но поскольку в детстве я был очень худым, речь шла, скорее всего, о «Голоде». Перед этим у нас с матерью были долгие споры. Она не очень-то доверяла Бонфантони, говорила, что на его картине, чего доброго, будут изображены голые женщины, пусть и с ангельскими крыльями, а это может смутить душу ребенка. Потребовалось вмешательство епископа — паралитика, святого человека: через отца приора он передал, что отдает должное благочестивым помыслам моей матери и ручается, что опасения ее безосновательны. Тогда мама помыла мне уши, причесала вихры, и мы с «маленькой бабушкой» отправились в «Колоннеллу».

На стене церкви, за дрожащими язычками свечей, можно было разглядеть большую, иссеченную молниями и огненными хлыстами черную тучу и еще — разверзшуюся гору: овцы, пастухи, собаки падали в глубокую пропасть. Волны бушующего моря подбрасывали к небу челны вместе с гребцами.

Мне велели лечь на пол ничком и приподнять руку так, будто я заслоняюсь от чего-то, что валится на меня сверху (стада, челны? — не знаю), а лицо мое должна была искажать гримаса ужаса. Но рядом со мной на полу растянулся одноглазый нищий по прозвищу Пилокк, которого тоже взяли потому, что он смахивал на ходячий скелет. Этот Пилокк потребовал пол-литра вина за каждый сеанс, а поскольку он чуть не с пеленок был алкоголиком, то приходил в неистовство от одного вида пробки. И вот теперь, в церкви, обдавая меня своим зловонным дыханием, он занимался мастурбацией, проделывая это с обезьяньей быстротой, и, яростно вопя и подвывая, призывал жену местного дантиста — косоглазую синьору, славившуюся своими торчащими, остроконечными, похожими на два дирижабля грудями. Бонфантони ругался и швырял в Пилокка пустыми банками, но тот со смехом отругивался, а братья капуцины затягивали псалом.

Старый епископ, святой человек, которому было уже больше ста лет, однажды в полдень внезапно умер, а новый, не жаловавший братьев капуцинов из «Колоннеллы», перестал выплачивать авансы Бонфантони, и тот в один прекрасный день бросил все и уехал в Бразилию. Фреска так и осталась незаконченной; ее прикрывало большое грязное полотнище, краешек которого я иногда приподнимал, чтобы в нижнем левом углу увидеть свою руку (я-то знал, что она моя), простертую вверх, туда, где в постепенно сгущающейся черноте все падали и падали овцы, челны, собаки.

В те времена, если ты хотел приобщиться к компании людей «бывалых», нужно было проводить время с приятелями в баре Рауля, так называемом «кафе друзей», которое находилось в средней части Корсо. Сам Рауль был очень подвижным круглолицым толстячком. Его заведение — подобие тогдашних миланских баров — посещали художники, беспокойная молодежь, спортсмены. Там допускалось даже некоторое политическое фрондерство, этакий робкий намек на него. Зимой в баре собирались «маменькины сынки». (Летом все переносилось на море, к Дзанарини. Важная деталь: в Римини времена года четко разграничены и смена сезонов носит не просто метеорологический характер, как в других городах. Это совершенно разные Римини.) Так вот, именно в баре Рауля возникла однажды идея встретить Новый год в тюрьме. При соучастии надзирателей, среди которых у нас были друзья, мы пронесли в тюрьму булочки и колбасу, чтобы разделить трапезу с арестантами.

Тюрьма — называлась она «Рокка» — была забита тогда мелкими воришками, таскавшими со стройки мешки с цементом, и пьяницами. Это приземистое и мрачное здание навсегда осталось темным пятном в моих воспоминаниях о родном Римини.

Перед «Роккой» была огромная неровная пыльная площадь; здесь, на самой окраине города, останавливались бродячие цирки. Выступая на площади, клоун Пьерино переругивался с арестантами, которые через зарешеченные окна выкрикивали всякие гадости по адресу наездниц.

Однажды утром сквозь облако пыли я увидел, как на дальнем конце площади отворились ворота тюрьмы и из них вышел какой-то человек, сказал что-то часовому и стал быстро удаляться — значит, отбыл свой срок; но, дойдя до середины площади, он вдруг в нерешительности остановился и... вернулся в тюрьму. А вот «Гранд-отель» был у нас символом сказочного богатства, великолепия, восточной роскоши.

Когда описания в книжках, которые я читал, не вызывали в моем воображении достаточно убедительных картин, я выуживал из своей памяти «Гранд-отель» — так иные захудалые театришки на все случаи жизни используют один и тот же задник. Преступления, похищения, ночи страстной любви, шантаж, самоубийства, сад пыток, богиню Кали — все это я переносил в «Гранд-отель».

Мы шныряли вокруг него, как крысы, чтобы хоть одним глазком заглянуть внутрь. Тщетно. Мы обследовали большой задний двор (там всегда была тень из-за высоких, доходивших до шестого этажа пальм), уставленный автомобилями с восхитительными и не поддающимися расшифровке номерными знаками. «Изотта Фраскини» — у Титты от восхищения вырывалось ругательство. «Мерседес-бенц» — еще одно крепкое словцо, вполголоса. «Бугатти»... Шоферы в начищенных до блеска крагах курили, прохаживались взад-вперед, прогуливая на поводках крошечных злобных собачонок.

Через большие решетки, находившиеся на уровне тротуара, можно было увидеть огромные кухонные помещения. Там внизу полуголые потные повара работали не поднимая головы, среди шипения сковород и рева внезапно взлетавших под потолок огромных языков пламени.

Помню одного из поваров, которого я видел прямо у своих ног (зимой этот парень работал санитаром и водил карету «скорой помощи» с лихостью заправского гонщика). Пот тек с него ручьями, хотя он был в одних трусах; обваливая в сухарях отбивную, он пел: «О белокурый корсар, смейся и плюй на все...»

Летними вечерами «Гранд-отель» превращался в Стамбул, Багдад, Голливуд. На его террасах, отгороженных густыми зелеными шпалерами, устраивались развлечения,— наверное, в стиле Зигфелда. Иногда удавалось разглядеть обнаженные, казавшиеся нам отлитыми из золота, спины женщин, которых обнимали мужчины в белых смокингах, легкий ветерок доносил до нас запах духов и обрывки синкопированной музыки, томной до потери сознания. Это были мелодии из американских фильмов «Санни-бой», «Я вас люблю», «Одинокие» — еще зимой мы слышали их в кинотеатре «Фульгор», а потом целыми днями мурлыкали себе под нос, положив для вида на стол раскрытый «Анабазис» Ксенофонта и вперив глаза в пустоту: горло отчего-то сжималось.

И только когда приходила зима со слякотью, туманами, темнотой, мы завладевали просторными террасами «Гранд-отеля», насквозь пропитанного зимней сыростью. Но ощущение было такое, будто ты добрался до бивака, когда все уже давно ушли и костер погас.

Из темноты доносился рев моря, ветер швырял в лицо холодную водяную пыль. А сам «Гранд-отель», таинственный, как египетская пирамида, с растворившимися в тумане куполами и зубцами башен, был для нас еще более запретным, чужим, недосягаемым.

В утешение нам Титта, уходя, изображал бой часов Вестминстера, граф Джимми Полтаво делал через карман пальто три выстрела из пистолета с глушителем, Титта, ругаясь, выискивал местечко посуше и, смертельно раненный, падал, сопровождая свою шутовскую агонию непристойными звуками.

Один только раз — это было ранним летним утром — я взбежал по ступенькам отеля, пересек, не поднимая головы, залитую солнцем террасу и вошел... Поначалу я ничего толком не разглядел. Там царил полумрак и витал легкий запах воска, как в соборе утром по понедельникам. Было покойно и тихо, словно в аквариуме. Потом из полумрака постепенно стали выступать широкие, словно лодки, диваны и кресла, побольше иной кровати. Обтянутый красным бархатом канат-поручень, повторяя повороты мраморной лестницы, тянулся вверх, к мерцающим ярким витражам, всюду были цветы, павлины, грандиозные клубки змей, сплетавшихся языками, с головокружительной высоты падала и чудесным образом зависала в воздухе самая большая в мире люстра.

За изукрашенным, как неаполитанский катафалк, барьером стоял одетый, точно факельщик на богатых похоронах, высокий седовласый синьор в очках с золотой оправой. Глядя мимо меня, вытянутой рукой он указывал мне на дверь.

Медленно текла жизнь и в находившемся на углу площади Кавура кафе «Коммерчо» —солидном заведении, которое посещали представители местной буржуазии, лица свободных профессий. Там был паркетный пол, в пят-ь часов подавали горячий шоколад, желающие могли сыграть в шахматы или на бильярде. Это кафе для «стариков» внушало нам даже некоторую робость.

Там можно было увидеть слабоумного Джудицио, который помогал женщинам разгружать фургон с продуктами и работал как осел, потому что и впрямь был ослом. В шесть вечера Джудицио внезапно прекращал свою безвозмездную деятельность и, вырядившись, словно клоун, отправлялся гулять по набережной. Здесь, среди всей этой иностранной публики, им вдруг овладевала безумная жажда светской жизни. Зимой же за сигарету-другую он устанавливал шары на бильярде. Джудицио знал все карамболи. По ночам у него было другое занятие — охранять имущество граждан. Напялив на голову раздобытую где-то форменную фуражку, он отправлялся в обход, подсовывал под жалюзи магазинов бумажки: рядом с карточкой настоящего ночного сторожа «Проверил» появлялась и записка Джудицио — «Я тоже».

Однажды ночью, когда мы сидели в кафе и вели свои бесконечные разговоры, с улицы вдруг донесся скрип автомобильных тормозов. Дверь распахнулась, и вошли иностранцы — мужчина и две женщины, ну вылитые Ганс Альберс, Анита Экберг и Мерилин Монро. Мы как зачарованные уставились на них. Мужчина—на нем была тяжелая меховая шуба — спросил вино какой-то марки; в кафе такого не оказалось, и иностранец удовольствовался чем-то другим. Одна из женщин — совершенно потрясающая— смотрела на все отсутствующим взглядом. Потом они вышли, уселись в свою сказочную машину и скрылись в ночи. Мы еще не стряхнули с себя оцепенения, как тишину вдруг нарушил голос Джудицио: «А что, заплати мне эта красотка полсотни франков — я бы с ней побаловался».

Романья нашего «е Guat» "... У Гуата была темная кожа и глаза, налитые кровью, как у тех черных рыб, гоатт, которые в нашем порту попадаются на крючок только в марте. По его словам, он участвовал в войне 1915 — 1918 годов, но тут у него что-то не сходилось: хоть Гуат и выглядел на все пятьдесят, в действительности ему было не больше тридцати.

Гуат занимался выделкой кож, знал свое дело превосходно и вечно торчал в мастерской — она была без дверей и потому напоминала пещеру,— работал себе и ни с кем не разговаривал. Зато когда в кино показывали какойнибудь военный фильм, он являлся в кинотеатр в два часа дня и выходил оттуда только в полночь, совершенно одуревший, разговаривая сам с собой. «Накатывало» на него внезапно, словно он слышал какой-то голос, подавший команду. Тогда, бросив все, Гуат поспешно напяливал на себя одну из своих военных форм (морскую, «ardito» ' или альпийского стрелка — формы у него были всякие, хоть и драные и годные разве что для карнавала, а к ним целый арсенал всевозможных клинков, штыков, ручных гранат, и настоящих и бутафорских), опускал жалюзи своей мастерской и, мягко крадучись вдоль стен, с кинжалом в зубах и гранатой в руке добирался до площади. Там он бросался на землю и лежал неподвижно, уткнувшись лицом в булыжники мостовой, тихо и яростно бормоча себе под нос: «Тоньини! Проклятые тоньини!» (так он называл немцев). Наконец с воплями, похожими на рев осла, он вскакивал и бросался в атаку под яростный свист пуль, буханье гаубиц, страшные ругательства и грохот взрывов — вперед, савояры! Да здравствует Италия!

Обычно «битва» заканчивалась, когда он добегал до кафе Рауля, где молодые лоботрясы встречали его аплодисментами и струями воды из сифона — прямо в лицо. Мокрый с головы до ног, Гуат отдавал всем честь, поворачиваясь на каблуках то в одну, то в другую сторону, потом, подражая звуку далекой трубы, сигналил отбой. И получалось у него это так хорошо, так печально, что шалопаи, даже самые безжалостные, еще минуту назад швырявшие ему в лицо пирожные с кремом, вдруг грустнели и, притихнув, слушали «трубу» до конца.

Однажды утром перед кафе Рауля остановилась карета «скорой помощи» с зеленым крестом. Мы все, конечно, припустили туда. Шофер-санитар, зашедший к Раулю выпить кофе, рассказывал, как все произошло. Какой-то «тоньино», то есть немец, из тех, что, надев шорты и шляпу, украшенную перьями и всякими значками, колесят на велосипедах по белу свету, остановился у мастерской Гуата, чтобы спросить дорогу. Не говоря ни слова, Гуат, за всю жизнь не обидевший и мухи, схватил один из своих клинков и оттяпал немцу ухо. И вот теперь его везли в Имолу — в сумасшедший дом.

Высоко подпрыгивая, мы старались хоть на миг заглянуть через запыленные стекла в машину: там на койке, перетянутый веревками, словно колбаса, лежал Гуат, рот у него был завязан синим платком. Недоуменно и испуганно водил он по сторонам налитыми кровью глазами, медленно опуская и поднимая, веки, как курица на базаре.

А Фафинон? Фафинон — старик из Сан-Лео, который вечно околачивался у прачечной на окраине Римини. Полное его прозвище было Фафинон из канавы; когда ему нужно было облегчить кишечник, он укладывался, словно мостик, поперек канавы и так лежал часами, оголив нижнюю часть тела, опустив зад в холодную воду и блаженно пересвистываясь с ласточками и воробьями. Случалось, птички, описав в воздухе спираль, слетали вниз и прыгали у него на лбу или на груди.

Однажды прачки привели приходского священника — они не желали больше терпеть такое безобразие. Фафинон же стал доказывать, что сам святой Франциск разговаривал с воробьями. «Только он не валялся голым в канаве, как ты, старая свинья!» — заорал священник.

Для нас, детей, встреча с Фафиноном была праздником. Мы окружали его, дергали за пиджак и не отпускали до тех пор, пока он не выполнял нашу просьбу: дело в том, что у старого Фафинона кроме умения разговаривать с птицами был еще один талант — он мог производить непристойные звуки бесконечно много раз подряд. Достаточно ему было постучать кончиками пальцев по определенным участкам живота, слегка сосредоточиться — и готово! Вы могли заказать Фафинону звуки любой тональности, попросить воспроизвести голос любого музыкального инструмента, любого домашнего животного. Вот радость! Вот восторг! «Фейерверк», которого мы требовали от него, крича и прыгая, был достойным финалом представления: тут старик порой сам себе удивлялся. Мы катались по земле, хохотали до слез — ну что за чудо-человек!

Гораздо менее симпатичными — один вечно раздраженный второй вечно мрачный — были Джиджино и Бестеммья.

Джиджино — здоровенный детина (я даже завидовал его силе) — все время проводил на пляже или у мола зимой — в толстых свитерах и замшевых куртках, летом — почти голый, в одних трусах. Как-то на молу он встретил одного своего принаряженного приятеля с девушкой. «Сдается мне, патака,— сказал он своим писклявым голосом,— что ты слишком закутался!» — и швырнул парня в воду.

И хотя выходки Джиджино были унизительными, все смеялись, потому что побаивались его. Заглянув в кафе, он задерживался у бильярда и принимался комментировать игру: «Вот этот шар — ну чистый патака. А вот тот — еще хуже!..» Уходил он со словами: «Спокойной ночи, зас...цы. Я отправляюсь к своей мамочке». Но вот однажды вечером, встретив своего парикмахера с барышней, Джиджино сообщил ей, что ее кавалер уже женат. И тогда парикмахер избил его до полусмерти, отомстив разом за всех парней Римини.

Бестеммья был отчаянным ругателем, потому-то его и прозвали Бестеммьей. И выходило, что каждый, кто его окликал, сам вынужден был как бы ругаться. Бестеммья заворачивал иной раз такое, что казалось—вот сейчас разверзнутся небеса и господь испепелит весь Римини. Взгляд у Бестеммьи был как удар кинжалом. Если кто-нибудь осмеливался поставить свой велосипед рядом с велосипедом Бестеммьи, он заходил в кафе и грозился: «Я сейчас заткну тебе в глотку статую епископа вместе с голубями». Или: «Ты у меня слопаешь бильярд». Или еще: «Я вырву твои усйшки, затолкаю тебе в глотку и заставлю выпить слабительного. Потом ты у меня сожрешь их вторично».

В общем, мрачный был тип. Встретишь таких людей где-нибудь на площади — и кажется, будто масштабы местности передаются и им. Совсем по-иному они выглядят у себя дома или на какой-нибудь тесной улочке. Я видел убогую спальню Бестеммьи, видел его самого, валяющегося на постели в драной майке.

Перед кафе «Коммерчо» обычно прохаживалась Градиска. Она носила черное с металлическим отливом атласное платье, приклеивала только вошедшие тогда в моду искусственные ресницы, а свои светлые кудряшки укладывала одну к другой так, что они казались налепленными на голову крендельками; и даже среди зимы было заметно, как под почти прозрачной блузкой высоко вздымалась ее легендарная грудь. В такие моменты все посетители кафе прилипали носами к стеклу. Звали ее у нас Градиской, хотя настоящее имя у нее было совсем другое (в Римини многие женщины, родившиеся во время первой мировой войны, носили такие имена, как Градиска или Подгора, а одна была даже Мария-Пьяве). Но нашу Градиску, если верить слухам, прозвали так потому, что, когда однажды в Римини остановился какой-то принц крови и ему предложили ее услуги, а ей по такому случаю велели вести себя как можно учтивее, она, стоя перед принцем в чем мать родила, во исполнение этого наказа вежливо сказала: «Gradisca».

Вид проходившей мимо кафе Градиски пробуждал в нас сокрушительные страсти: аппетит, голод, жажду молока. Ее бедра напоминали колеса паровоза — именно движение этого могучего механизма рисовалось в нашем воображении при виде Градиски.

Когда я благодаря «художественному ателье» приобрел кое-какую известность в городе, мы заключили соглашение с владельцем кинотеатра «Фульгор», который очень походил на актера Роналда Колмена и сам это знал, а потому отрастил себе такие же усики, даже летом носил плащ и старался сохранять одно и то же выражение лица; как это свойственно людям, знающим, что они на кого-то похожи. За работу, которую я для него выполнял (карикатуры на кинозвезд и портреты артистов выставлялись вместо рекламы в витринах магазинов), мне было разрешено бесплатно посещать его кинотеатр. В тогдашнем «Фулыоре» — этой жаркой клоаке, этом скопище всяческих пороков — работал капельдинер по прозвищу Мадонна. Воздух в кинотеатре был отравлен каким-то мерзким, приторно пахнущим веществом, которое он разбрызгивал в зале. Перед самым экраном стояли ряды скамеек, а за ними была загородка — такие делают в хлевах,— отделявшая «простую публику» от «благородной». Мы платили по одиннадцать сольдо за билет, а место в рядах за загородкой стоило одну лиру десять сольдо. Когда гасили свет, мы старались прошмыгнуть в отделение «для благородных» (считалось, что там бывают красотки), но тут же оказывались в лапах капельдинера, который подстерегал нас, спрятавшись за портьеру. Правда, его присутствие всегда выдавал огонек сигареты, хорошо различимый в темноте.

Так вот, после того как я начал рисовать карикатуры, мне с братом и Титтой разрешили посещать кино бесплатно. Однажды, придя туда, я увидел в отделении «для благородных» Градиску. Она была одна. Обманув бдительность Мадонны, я перепрыгнул через загородку и с волнением уставился на Градиску. Сноп света из кинобудки создавал вокруг ее белокурых волос мерцающий ореол. Я сел — скорее всего, от волнения. Сначала я сидел далеко, потом стал придвигаться все ближе. Градиска курила, медленно выпуская дым своими полными губами. Оказавшись наконец в соседнем кресле, я протянул руку. Ее пышное бедро, охваченное подвязкой, было похоже на перетянутый шпагатом зельц. Градиска не обращала на меня внимания и смотрела вперед, великолепная и невозмутимая. Я, осмелев, прикоснулся рукой к ее белому пухлому телу. Тут Градиска медленно повернула голову и по-хорошему так спросила: «Ты что там ищешь?» На большее я уже не отважился. Но это воспоминание меня все-таки тревожило, и вот, спустя много лет, я отправился в Комаско, чтобы отыскать Градиску, которая, как мне сказали, вышла замуж за своего кузена-матроса. В общем, хотелось ее повидать. Я проехал на своем «Ягуаре» по улочкам жалкого, утопающего в грязи поселка и обратился к какой-то старушке, развешивавшей возле дома белье: «Простите, где здесь живет Градиска?» «А кто ее спрашивает?» — в свою очередь поинтересовалась старушка. «Я ее знакомый. Не можете ли вы сказать, где она?» «Это я»,— ответила старушка. Передо мной действительно была Градиска. Но ничего, совершенно ничего не осталось от ее прежнего карнавального, горделивого сияния. Впрочем, если подсчитать, теперь ей было уже лет шестьдесят. В те времена мы жили в городе бызвыездно. Иногда только выбирались в окрестности. Мне вспоминается холм Благодати господней, храм, крестный путь, к которому восходит ужасный, рассчитанный на жажду чуда, апокалипсический обряд нашей религии — великий пост; впоследствии я показал это в некоторых эпизодах своих фильмов.

По склону холма было разбросано множество часове нок, соединенных зигзагообразной дорожкой. Однажды, по случаю окончания великого поста, на холме устроили грандиозное празднество. Помню крестьян, старушек, вонь, бобы люпина, свертки с колбасой. Кого-то рвало, распевая псалмы, все ползли на коленях вверх до последней часовни. Во главе процессии полз дон Джованни и вопил: «... и тут он упал во второй раз». Потом начались еще более драматические события, развивавшиеся в мрачном, панихидно-кровавом крещендо. Кто знает, почему всегда бывало именно так? Почему все, что имело какое-то отношение к религии, обязательно должно было устрашать?

В тот период к страху перед церковью прибавился страх перед фашистами. По-видимому, кто-то из них избил моего отца. Я подозревал нескольких негодяев, являвшихся в бар в черных рубашках. Отец скрывал от меня эту историю. Когда заходил разговор о некоторых вещах, мои родители обменивались многозначительными взглядами: мол, не надо вмешивать его в эти дела. Мое душевное смятение усилилось, когда я увидел, как подозреваемые мною типы поют в церкви, да еще вместе с настоятелем. Хотя африканская кампания еще не закончилась, одного из них, некоего С., уговорили отправиться добровольцем в Испанию. Когда нас, школьников, привели на вокзал, чтобы с почетом проводить на войну нашего учителя гимнастики, мы увидели там и С. в окружении трех-четырех всхлипывающих женщин: куда подевалась вся его наглость! Мы спели «Фаччетта нера», и длинный состав тронулся.

На молодежные сборы я никогда не приходил в полной форме: вечно у меня чего-нибудь недоставало — то черных ботинок, то серо-зеленых брюк, то фески. Я прибегал к такому пассивному саботажу, чтобы не выглядеть фашистом с головы до ног: это был акт неподчинения, инстинктивного неприятия тогдашней милитаристской атмосферы, такой же мертвящей, как и атмосфера религиозных процессий.

Однажды через Римини должен был проследовать Стараче. Вот показался украшенный флагами поезд.

Солнце палило нещадно... Грянул оркестр, взревели трубы; окутанный клубами белого пара состав подошел к платформе. Какое зрелище! Потом пар и дым рассеялись и на платформе остался один Стараче — маленький человечек с большим носом. Он воскликнул: «Камерати, риминцы...» Публика прямо с ума сошла — наверное, потому, что человечек произнес это слово — «риминцы», и вновь взревели трубы. По-моему, Стараче так больше ничего и не сказал. Потом ему представили одного инвалида войны, которого вынули из инвалидной коляски и несли на руках. Этого человека мы видели в кафе: у него были ампутированы ноги и вместо них болтались пустые штанины. Почему-то в подобных случаях выставляли вперед слепцов, калек, хромых и начинали вдруг с ними носиться. Повидали мы их в то время предостаточно— на балконах, на площадях, в театрах.

А вот на короля мы ездили смотреть в Форли, где нас выстроили шеренгами вдоль платформы. Поскольку было очень жарко, я отступил чуть назад, чтобы стянуть апельсин у лоточника, стоявшего за нами. И тут вдруг заиграли трубы. Я уже начал было очищать апельсин штыком от карабина и теперь никак не мог его примкнуть, а учитель гимнастики ругался. Потом прибыл поезд, и к нам вышел старичок с белым кустиком усов под носом. Это был король.

Развлекались мы, конечно, тоже. Чудесным уголком в Римини было, например, кладбище. Никогда не видел мест менее печальных. Поскольку кладбище находилось за полотном железной дороги, посещению его обычно предшествовало веселое, волнующее событие — проезд поезда. Шлагбаум со звоном опускался; за ним виднелась светлая каменная стенка со множеством небольших углублений в форме домиков, как их рисуют дети. Кладбище я открыл для себя, когда умер дедушка. Нас, внуков, посадили в экипаж, и кучер, чтобы мы перестали шуметь, старался добраться до нас кнутом через дыру в стенке экипажа. Это была грандиозная загородная прогулка. Мы затеяли беготню среди могил, стали играть в прятки. Я помню, как мне понравились все эти лица — фотографии на могилах. То, что раньше люди одевались как-то по-другому, я открыл для себя именно на кладбище. И еще я увидел там много знакомых фамилий: Баравелли, Бенци, Ренци, Феллини — все они были наши, риминские. На кладбище постоянно что-то строили; каменщики, работая, пели, и это создавало какую-то праздничную атмосферу. По утрам туда приезжала на велосипеде необыкновенно красивая крестьянка, торговавшая цветами. Она связывала букеты шпагатом, перекусывая его своими крепкими зубами, носила свободное платье из черного сатина и башмаки на босу ногу — ей всегда было жарко.

Об этой белокурой крестьянке велись разговоры и во время ежевечернего «гулянья» на Корсо: полкилометра туда, полкилометра обратно, черепашьим шагом. От кондитерской Довези до кафе «Коммерчо». Зажигались огни, и сразу же начиналось «гулянье» с непременными перемигиваниями и смешками. Гуляющие двигались в противоположных направлениях двумя потоками, как бы настигая друг друга. Казалось, от такого долгого шарканья у людей должны стереться, укоротиться ноги.

За площадью Кавура, где был один из конечных пунктов этого маршрута, уже темнело чистое поле. На противоположном конце, за площадью Юлия Цезаря, тоже была темнота. Так что «гулянье» — будоражащее, волнующее — происходило между этими зонами темноты.

А вот с вокзалом были связаны мечты о приключениях. Поезда. Станционный колокол. Живая изгородь, а за ней — разветвляющиеся колеи. Едва умолкал станционный колокол, как на стрелке уже можно было увидеть состав: он вырастал в тишине — шум колес долетал позже. Иногда проходил синий поезд: в нем были спальные вагоны. Как-то в одном из окон поднялась шторка и показался синьор в пижаме.

Однажды после странного дня, когда говорить уже было не о чем, мы с Титтой, Монтанари и Луиджино Дольчи сфотографировались последний раз у моря, поклонились нашим любимым местам, и друзья проводили меня на станцию. Какие-то типы на привокзальной площади все поглядывали на меня. В станционном баре мы заказали себе по стаканчику вермута — это мы-то, никогда не бравшие в рот вина! — и я поднялся в вагон. Монтанари сказал: «Федерико выходит на международную арену». А Титта добавил: «Порка ма...» Гудок, сильный толчок, от которого, казалось, из вагона сейчас вылетят все заклепки, и поезд тронулся — дома и кладбище поплыли назад.

Я уехал из Римини в 1937 году. А вернулся туда в 1946-м и оказался среди сплошных руин. Ничего больше не было. Но из развалин доносился наш местный говор — такие привычные интонации и зовущий крик: «Дуилио, Северино!» Странные, забавные имена.

От многих домов, в которых я когда-то жил, ничего не осталось. Люди говорили о фронте, о пещерах Сан-Марино, где все укрывались от бомбежек, и мне было неловко оттого, что катастрофа обошла меня стороной. Потом мы бродили по городу, хотелось посмотреть, что все же уцелело. Совсем не пострадала маленькая средневековая площадь, где мы устраивали свои «битвы». Среди всех этих развалин она казалась декорацией архитектора Филиппоне в Чинечитта. Меня поразила активность людей, нашедших себе приют в деревянных бараках: они уже обсуждали планы строительства пансионов и гостиниц, гостиниц, гостиниц... Что за поразительная страсть к строительству домов!

На площади Юлия Цезаря нацисты повесили трех риминцев. Теперь здесь лежали на земле цветы. Помню, я реагировал на все это как-то по-детски. Разрушения казались мне несоразмерно большими. Как же так, нет больше здания Политеамы, нет того дерева, того дома, квартала, кафе, школы! Мне представлялось, что уважение к некоторым вещам должно было удержать от подобных крайностей. Да, война — это война, но зачем же разрушать все подчистую?

Потом мне показали большой макет города, выставленный в витрине. Ходили разговоры, что американцы обещали все восстановить за свой счет, в порядке возмещения убытков. И этот макет был прообразом будущего Римини. Горожане разглядывали его. Потом говорили: «Похоже на американский город. А кому он нужен, американский-то?»

Возможно, что мысленно я уже раньше вычеркнул Римини из своей жизни. Война же сделала это фактически. В то время мне казалось, что, поскольку исправить уже ничего невозможно, все должно так и остаться навсегда.

Между тем свой Римини я вновь нашел в Риме. Римини в Риме — это Остия.

До того вечера меня никогда не тянуло в Остию. Я слышал, что люди называли ее «пляжем, созданным по приказу дуче», слышал, что, мол, «теперь у Рима тоже есть море», и одно это вызывало во мне чувство антипатии к Остии. Кстати, живя в Риме, я даже не знал, в какой стороне море.

Вечерами — уже было введено затемнение, и автобусы ходили тихо, с защитными синими фарами,— в полумраке Рим еще больше, чем обычно, походил на большую заброшенную захолустную деревню. Мы с Руджеро Маккари и группой коллег что-то весело отмечали в одной из пиццерий. Выпили, конечно, и в помещении нам показалось тесно. И тут, в разгар хмельного веселья, Руджеро вдруг сказал: «Все за мной. Поехали на трамвае!»

Выйдя из трамвая после ночной поездки, я вдруг почувствовал, что воздух стал как-то свежее. Мы были в Остии. Пустынные аллеи, колышущиеся на ветру высокие деревья, а за бетонной балюстрадой, как в Римини, — море. Оно казалось черным. Во мне проснулась тоска по Римини, была в этом моем открытии какая-то тайная радость, радость от мысли, что рядом с Римом есть местечко — ну настоящий Римини.