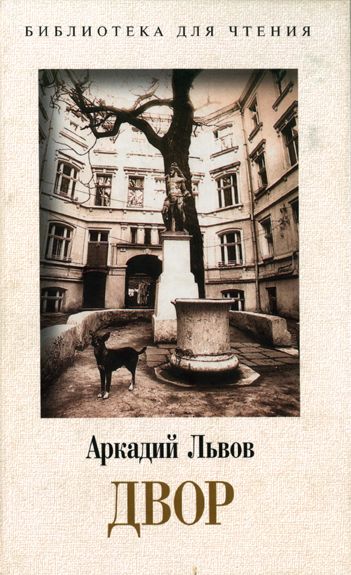

"Двор. Книга 1" - читать интересную книгу автора (Львов Аркадий Львович)

|

«„Двор“ — высшее достижение выдающегося русского писателя, одно из самых фундаментальных произведений современной литературы».

«В замечательной мере А.Львов сочетает в себе способность сострадательного проникновения в душу человека, сардонический анализ и могучее воображение».

«Аркадий Львов — явление уникальное… Почему-то о нем меньше пишут, чем о других писателях его судьбы и поколения, но, по-моему, он самый могущественный.

„Двор“ — особое тому подтверждение».

«Что такое большое солнце Одессы?

Это ее литература. Отныне Вы для меня один из лучей этого светила».

Аркадий Львов ДВОР КНИГА ПЕРВАЯ

I

Вечером, после работы, люди зажгли факелы, и каждый со своим учреждением шел на проспект лейтенанта Шмидта. Здесь они собирались в колонны, а потом, уже колоннами, двигались от улицы Розы Люксембург, бывшей Полицейской, в сторону площади Коммуны.

Колонны отделялись одна от другой интервалами, во главе каждой колонны было три человека — от партийной организации, от профсоюза и дирекции.

Иона Дегтярь был во главе колонны, и двое, которые шли рядом, чуть, на полшага, отставали: они были от профсоюза и дирекции. Когда колонна проходила мимо дома, где жил товарищ Дегтярь, люди у ворот радостно улыбались и толкали друг друга под локти, чтобы каждый хорошо увидел своего соседа, который самый первый в колонне, а в колонне, наверно, тысяча человек. Ефим Граник, маляр, про которого все говорили, что он в сто раз лучше и способнее любого художника, сложил ладони рупором и закричал на всю улицу:

— Ионе Овсеичу наш пламенный люмпен-пролетарский привет!

Дегтярь продолжал смотреть прямо перед собой, Граник опять сложил ладони рупором, потому что это было выше его сил — оставаться незамеченным, — но второй раз ему не дали крикнуть, и Степа Хомицкий, водопроводчик из домоуправления, объяснил вслух, какую ошибку сделал Граник: люмпен-пролетарий — это безработный, который и не ищет работу, а только хочет даром кушать и пить, а пролетарий — это рабочий человек, даже если он безработный.

— А может, я как раз хочу кушать и пить, а работать не хочу! — возразил Ефим Граник.

Все, кто был у ворот, засмеялись, потому что Фима Граник такой человек, который на самого себя может сделать поклеп, только бы не показаться дурачком и необразованным.

Колонны с факелами и портретами вождей, обрамленными красной хлопчаткой, медленно двигались вдоль Александровских садиков. Распорядители, ответственные за порядок, остуженными декабрьскими голосами подбадривали людей и взывали к их сознательности, потому что сзади были еще тысячи и тысячи других, которые тоже хотели идти, а не топтаться на одном месте.

Ефим Граник неожиданно побежал вперед и опять закричал:

— Ионе Овсеичу наш пламенный люмпен-пролетарский! Да здравствует Конституция!

В этот раз многие из колонны поддержали его громким ура, а потом, когда Дегтярь поднял руку вверх и воскликнул: «Да здравствует Советская Социалистическая Конституция!» — вся колонна еще громче закричала «ур-ра!»

Мадам Малая, уполномоченная Осоавиахима по дому, сказала, что Фима таки добился своего, и объяснила причины его успеха:

— Все сейчас имеют на душе то, что он имеет.

Когда Граник вернулся к воротам, каждый хотел ему лично сказать теплое слово, чтобы это слово он заметил и ответил, как люди из колонны ответили на его слова.

— Фима, — вышла вперед всех мадам Малая, — из тебя может получиться неплохой оратор.

Ефим улыбнулся, как человек, который умеет понимать преувеличение, и решительно заявил, что оратор из него получиться не может: во-первых, он недостаточно подкованный, а во-вторых, у него не хватает усидчивости, чтобы прочитать все, что написали наши вожди.

— Это он правильно сказал, — подтвердила мадам Малая и добавила, что, кроме усидчивости, нужны еще крепкие мозги и золотая голова.

На эти слова Степа Хомицкий заметил, что у Граника золотые руки и не обязательно каждому иметь золотую голову: мозги в плуг не запряжешь, сортиры не почистишь, для этого руки надо приложить.

Все, кто стоял у ворот, в том числе мадам Малая, засмеялись, а Ефим Граник крепко, по-рабочему, пожал руку Степе и каждого попросил персонально, чтобы Степе в рот палец не клали.

Колонны шли уже около часа, люди вслух восторгались, какая она большая, наша Одесса, и как много в ней населения. Степан сказал, что раньше, до революции, она была на третьем месте, после Петербурга и Москвы, а теперь на пятом — после Киева и Харькова.

Что же ты хочешь, — возразила мадам Малая, — чтобы и столице было меньше жильцов, чем у нас.

Степа сказал, напрасно мадам Малая волнуется, его вполне устраивает теперешнее состояние, а насчет жителей он привел цифры просто так.

— Но Харьков не столица, — вставил свое слово Граник. — Киев, да, столица, но при чем здесь Харьков?

— Что значит при чем? — удивилась Малая. — Еще два года назад столица была в Харькове, и товарищ Петровский сидел в Харькове, а он спрашивает, при чем здесь Харьков!

— Два года назад! — парировал Ефим. — А еще раньше в России был царь, а в Германии был кайзер, а в Австро-Венгрии был Франц-Иосиф — так что из этого!

Степа Хомицкий махнул рукой, а мадам Малая сказала, что у Фимочки в голове целый бардак и пусть Степа там немного почистит. На другого человека можно было бы обидеться за такие слова, но на мадам Малую никто во дворе не обижался, потому что она родилась в этом доме, кроме того, у нее был сын, который кончал в Москве на авиационного инженера, а до этого был летчиком и каждый год приезжал в отпуск к своей маме.

— Мадам Малая, — Граник прищурил глаз, как будто прицеливался из винтовки, — если у меня в голове то, что вы сказали, так Степу туда пускать не надо, потому что своим инструментом он сделает еще хуже.

Намеки на Степин инструмент всегда вызывали смех, но в этот раз получилось до того метко, что все хохотали, как будто друг у друга шарили под мышками, и ни один не хотел остановиться первый.

Колонны продолжали двигаться, никто не мог сказать, когда пройдет последняя, и хотя у людей, которые стояли у ворот, был дома непочатый край работы, они оставались здесь и смотрели, чтобы потом не надо было спрашивать у других и досадовать на себя за собственную глупость. Мадам Малая очень правильно объяснила, что не каждый день принимают новую Конституцию, тем более Конституцию, которую сам лично написал и подписал товарищ Сталин. Она ничего не говорила про Восьмой Чрезвычайный съезд Советов и про доклад товарища Сталина, но говорить об этом не надо было, говорить об этом было все равно, что сообщить пассажиру, который взял билет и сел на пароход: «Товарищ, вы купили билет и сели на пароход».

Про Восьмой Чрезвычайный съезд Советов, доклад товарища Сталина и новую Конституцию, по которой каждый, кто достиг восемнадцати лет, получал право голоса, знали все, и дети во дворе кричали мадам Орловой и старику Киселису: «Лишенцы, получайте обратно право голоса!» Мадам Орлова, очень толстая, застенчивая женщина, говорила детям ласковые слова и благодарила их, а старик Киселис замахивался палкой и называл детей сволочью и байстрюками. Многие держались того мнения, что напрасно таким, как старик Киселис, который при царе Николае держал свою лавку, дали право голоса: все равно он не исправится до самой могилы. Но другие, наоборот, именно потому, что он уже очень старый, а советская власть делается все сильнее и сильнее, полностью одобряли статью новой Конституции насчет всеобщего избирательного права. Степа Хомицкий добавлял еще, что, в конце концов, старик Киселис не выбирал себе папу и маму, так зачем шпынять его до гроба происхождением. Этот Степин довод мог бы вызвать только смех — про человека, который уже одной ногой в гробу, странно слышать, что во всем виноваты его папа и мама, — но, с другой стороны, это было совсем не так смешно.

— Степа, — удивлялась мадам Малая, — ты прошел с Котовским всю гражданскую войну, так неужели ты забыл, что белые не спрашивали, кто были твои папа и мама.

На это Степа возражал, что как раз беляки очень интересовались соцпроисхождением, а мадам Малая тут же ловила его и еще больше удивлялась:

— Интересовались, да, но для чего? Я тебе скажу, для чего: чтобы поставить к стенке, а не для того, чтобы дать тебе право голоса, потому что ты не выбирал себе папу и маму!

На эти слова Степа возразить уже не мог, и тогда он ссылался на теперешнее положение советской власти, которая победила на одной шестой части земного шара и не должна бояться своих врагов, как раньше, в гражданскую войну.

— Правильно, — соглашалась мадам Малая, — теперь мы можем не бояться, но, скажи мне, кто гладит по голове, когда надо дать по жопе!

Степа подтверждал, верно, нет смысла гладить по голове, когда надо дать по жопе, но все-таки не мог полностью согласиться с мадам Малой и, вместе с тем, возразить по-настоящему тоже не мог.

Было уже совсем темно, но факелы, хотя они очень чадили, давали много света, и лозунги, которые держали высоко над колоннами, можно было свободно прочитать. Правда, их можно было и не читать, потому что колонны через каждые две-три минуты, сначала одним голосом, потом сразу сотнями, выкрикивали эти лозунги и обязательно заканчивали их могучим ура. Больше всего лозунгов было про Конституцию и вождей, а когда несли карикатуру на генерала Франко, Гитлера или Муссолини, кричали: «Да здравствует республиканская Испания! Смерть фашистским мятежникам! Долой мировой империализм! Долой буржуазию!»

— Слышишь, — сказала мадам Малая Степе. — Долой буржуазию! Это про твоего Киселиса.

Степа молчал, но по лицу было видно, что ему не нравится знак равенства, который мадам Малая ставит между мировой буржуазией и стариком Киселисом.

— Клава Ивановна, — неожиданно вмешался Граник, — конечно, за политграмоту поставить мне отлично — это чересчур, но насчет старика Киселиса я на все сто процентов поддерживаю Степу. Да, Киселис до революции был паразит и пил из народа кровь, никто не спорит, но то, что он не мог бы поднять на живого человека ружье и выстрелить, — за это я ручаюсь головой.

— Он ручается головой! — возмутилась мадам Малая. — Но все же знают, что у тебя руки золотые, а голова у тебя не из чистого золота.

Люди рассмеялись, Ефим вместе с ними и чистосердечно признал, что по части политики коммерсант из него плохой, не то что Дегтярь.

— Ефим, — нахмурилась мадам Малая, — надо помнить, где шутка, а где всерьез. Я вижу, у тебя не только с головой, у тебя с зубами тоже неважно.

Ефим удивился: с зубами?

— С зубами, — подтвердил Степан. — Нема где языку держаться.

— О! — сделала пальцем мадам Малая.

Одни засмеялись, другие молчали, Ефим, чтобы выйти из щекотливого положения, дал честное благородное слово каждый день чистить зубы и содержать их в полной боевой готовности.

— Вот это другой разговор, — одобрила мадам Малая. — И я прошу тебя: не заставляй меня каждый день скакать за тобой на третий этаж, когда надо идти в красный уголок. Дегтярь уже два раза спрашивал, почему тебя не видно на занятии.

— Вы же знаете, — пожал плечами Ефим. — Я ищу работу.

— Это не довод, — ответила мадам Малая. — Во-первых, вечером все конторы закрыты, во-вторых, пока ты не на производстве, заходить в красный уголок надо без напоминания. На фельдъегеря нам средства не отпущены. А то, что тебе не очень удобно сидеть среди домохозяек и стариков, это твое личное дело: не надо летать с одной работы на другую.

В общем, мадам Малая рассуждала справедливо: насчет Граника все знали, что он известный летун и на одной работе, хорошо, если полгода держится. Но, с другой стороны, никакого злого умысла в этом не было — просто у человека такой характер, что он не может долго на одном месте сидеть.

Когда прошла последняя колонна с факелами и на проспекте лейтенанта Шмидта остались случайные прохожие, мадам Малая велела Ефиму зайти с ней в красный уголок и написать объявление про завтрашнее собрание всех жильцов, и работающих, и неработающих, клуб пекарей дал свое помещение: собрание будет совместно с общественностью. Пусть дети тоже придут.

Граник сказал, он напишет объявление дома — там у него бумага, краски, кисти, и, вообще, он привык работать дома, — но мадам Малая категорически заявила: нет, пусть лучше будет на плохой бумаге и чернилами, а не красками, по объявление нужно повесить уже сейчас, чтобы никто потом не говорил, будто слишком поздно повесили и не успел прочитать.

В этот раз Граник согласился, что Клава Ивановна правильно смотрит на дело, но тут же выдвинул новую причину — насчет своей профессиональной чести, которая не позволяет ему написать такое важное объявление как-нибудь, тяп-ляп.

— Хорошо, — пошла на уступку Клава Ивановна, — ты будешь писать дома, но мы зайдем вместе, и я буду стоять у тебя над головой, пока ты не закончишь.

Граник задумался, подыскивая новые причины, но найти не удалось, и в конце концов вынужден был согласиться: ладно, пусть мадам Малая стоит над головой, сколько захочется.

Со своей Соней и двумя детьми, Оськой и Хилькой, Ефим занимал огромную, чуть не двадцать метров, комнату. Кроме того, была еще передняя, тоже не меньше пяти метров. Передняя вполне могла служить кухней, но маляр есть маляр, и все углы были так заставлены ведрами и банками, что нормальному человеку пройти негде было, а про кухню вообще не могло быть речи.

В комнате, где помимо кровати, стояли еще топчан, четыре стула и обеденный стол, тоже негде было повернуться: оба подоконника и пол, не говоря уже про стол и стулья, были заложены красками, бумагой и стеклянными табличками. На табличках были написаны бронзой разные фамилии, инициалы и указания, сколько раз звонить. Мадам Малая взяла в руки табличку и спросила:

— От кого у тебя эти заказы? От частников?

— Почему частников? — спросил в ответ Ефим. — Просто люди хотят иметь у себя на дверях фамилию, чтобы знали, кто здесь живет.

— Нашел дурочку! — вскинулась мадам Малая. — Я тебя не спрашиваю, для чего людям таблички, я тебя спрашиваю, эти заказы ты оформил через контору, как временный надомник, или получил от частных лиц?

— Когда человек просит меня, — улыбнулся Граник, — чтобы я написал ему его фамилию, зачем спрашивать паспорт. Он хочет такую фамилию — напишем такую, он хочет, чтобы ему один раз звонили, напишем один, он хочет, чтобы ему сто раз звонили, напишем сто.

— Послушай, — совсем потеряла терпение Клава Ивановна, — ты получаешь деньги за эти таблички? Или ты делаешь их за спасибо и красивые глаза? Отвечай прямо.

— Что значит прямо? — опять улыбнулся Граник. — Если человек хочет меня поблагодарить за какой-нибудь пустячок, допустим, табличку, я же не жлоб, чтобы плюнуть ему в лицо и сказать: заберите свои грязные руки и свои грязные деньги. Во-первых, это не доллары, а наши советские деньги и на них нарисован рабочий, во-вторых…

— Во-вторых, — топнула ногой мадам Малая, — перестань делаться идиотом и отвечай русским языком: ты сказал финотделу, что берешь частные заказы, или не сказал?

— Сказал не сказал, — пожал плечами Ефим, — какое это имеет значение? Если финотделу надо знать, он знает, а если он не знает, значит, ему неинтересно. Зачем же я буду морочить ему голову?

— О, — воскликнула мадам Малая, — наконец, он ответил по-человечески, что финотдел про его коммерции с частниками ничего не знает.

— Одну минуточку, — удивился Ефим, — кто вам говорил, что финотдел ничего не знает? Я лично говорил, что если финотдел не знает, так ему неинтересно, а если ему интересно, так он все знает. В прошлую декаду ко мне заходил человек и пересчитал все таблички. Потом он взял палку и простукал весь пол и стены. Я сказал ему: зачем стукать? Давайте просто отдерем. Не волнуйтесь, ответил он, надо будет — отдерем. Я принес топор и сказал: нате, рубите. Он весь закипел, забулькал, как известь на воду, и отскочил к дверям: Хаим, ты у меня кровью срать будешь! В паспорте я — Хаим.

— Фима, — хлопнула в ладони мадам Малая, — что у тебя за дурацкая манера крутить-вертеть, а не отвечать на вопрос сразу! Твоя покойная мать была работящая женщина, твой папа был ремесленник, каких теперь мало, и никто не мог сказать про них плохого слова, а ты, как ветер в поле: туда подул, сюда подул и, вообще, живешь себе так, вроде советская власть уже на всей земле. А у нас еще, дай бог тебе столько копеек, сколько врагов внутри, не говоря уже про окружение. Мне шестой десяток, я хорошо помню, что такое старый режим. Мой Борис Давидович в девятнадцатом году потерял левую руку и полноги, а в тридцатом мне привезли его на санках из Цебрикова от немцев-колонистов, которые были за советскую власть, но без колхозов и без коллективизации. Ефим, я тебя спрашиваю, как родная мать: неужели у тебя в голове такой гармидер, что ты не можешь жить нормально?

— Клава Ивановна, — Ефим приложил обе руки к сердцу, — клянусь детьми, даю вам честное благородное слово…

— Фима, — перебила мадам Малая. — Неужели ты не можешь жить, как все, чтобы никто не показывал на тебя пальцем, а говорили про тебя только хорошее: «Берите пример с Ефима Граника!»

— Клава Ивановна, — прошептал Граник, — честное благородное слово…

— Ладно, — махнула рукой мадам Малая, — давай пиши объявление, а то люди уже с работы идут.

Буквы располагались одна за другой такие нарядные, такие красивые, как будто выводили их не человеческие пальцы, а какая-то особенная машина. Клава Ивановна не удержалась и ахнула от восторга: «Ах, Фима, какие у тебя золотые руки!» — но тут же, чтобы чересчур не перехвалить, перевела разговор на другое, про жену и детей, и спросила, почему так поздно их нет дома.

— Почему их нет дома? — Ефим развел руками. — Соня говорила, что она собирается сегодня в синагогу.

— Ну, а дети? — поинтересовалась мадам Малая.

— Детей она взяла с собой. Но они не заходят внутрь, они остаются на улице и ждут.

— Это нехорошо. И некрасиво, — сказала мадам Малая. — Я не хочу вмешиваться, но, на твоем месте, я бы не разрешала брать детей. Я лично уже двадцать лет не была в церкви, а Соня как-нибудь в два раза моложе меня. Но если она такой темный человек, что верит, пусть молится своему Ягве, а детям пусть не морочит голову — дети наше будущее, мы за них отвечаем. Ты должен запретить.

— Я уже говорил миллион раз.

— Ну?

— А она говорит: разве лучше, чтобы дети бегали по улице, как беспризорные?

— Не, — мадам Малая провела пальцем у Ефима перед носом, — эти хитрости мы тоже знаем. Если она не хочет, чтобы дети бегали, как беспризорные, пусть отведет их в красный уголок: там всегда кто-нибудь есть.

— Мадам Малая, — Ефим прижал руку к сердцу, — я говорил ей то же самое: отведи детей в красный уголок. А она мне отвечает: «Тебе будет приятно, если про наших детей скажут, что папа и мама бросили их кому-то на шею?»

— Ефим, — возмутилась мадам Малая, — ты такой умница, а она крутит тебе голову, как последнему дураку. А в школе про это знают?

Ефим сказал, он в школу не ходит, в школу ходит только Соня. Но зачем учителя должны знать, что мать берет детей в синагогу?

— А ученики? — вскинулась мадам Малая. — Они же поднимут на смех твоего Осю. Нет, Ефим, я скажу тебе прямо: в этом вопросе ты не мужчина, а какой-то матрац с пружинами — как жена на тебя ни сядет, ты только скрипишь. В общем, я вижу, придется мне самой зайти в школу.

— Нет, — вдруг повысил голос Ефим, — на меня, Клава Ивановна, где сядешь, там и слезешь. Честное благородное слово, я поговорю с ней, я поговорю с ней так, что она, сколько будет жить, будет помнить этот разговор!

— Тише, — сказала Клава Ивановна, — успокойся. Я думаю, лучше мне поговорить с ней, а то ты разойдешься так, что не дай бог.

— Я не разойдусь, — Ефим хлопнул ладонью по столу, — но я хочу, чтобы в доме было, как я хочу, а не как она хочет! Она позорит меня перед соседями, перед людьми, на весь СССР. Не только дети — она сама больше не переступит там порога.

— Хорошо, — согласилась мадам Малая, — мы не будем вмешиваться: поговори сам. Но имей в виду, что должен быть результат, а если результата не будет…

— Что значит не будет результата?! — Граник поднял руку и крепко сжал кулак. — Будет результат!

— Успокойся, — сказала Клава Ивановна. — Когда художник рисует, он должен быть спокойный.

Из квартиры вышли вдвоем, Граник захватил с собой молоток и пару гвоздей, чтобы прибить объявление в подъезде. Выбрали место точно посредине, чтобы одинаково было для тех, кто приходит, и тех, кто уходит, Ефим прислонился к стене, сделал отметку над головой, расправил лист и прибил. Мадам Малая отошла на два шага назад, чтобы проверить, удобно ли читать на расстоянии, еще раз убедилась, какое красивое и нарядное получилось объявление, и обещала Ефиму благодарность лично от товарища Дегтяря.

— Клава Ивановна, — Граник ударил себя кулаком в грудь, — честное благородное слово, не за что! Я даже вам больше скажу: плохо прибито, сверху и снизу надо две планочки — ночью может подуть ветер, а в подъезде всегда сквозняк.

Мадам Малая возразила, что планки — это уже перестраховка, но, подумав, все-таки согласилась, и Ефим в три счета сбегал домой.

С планками получилось не так нарядно, но зато объявление приобрело дополнительный вес: сразу видно было, что это не клочок бумаги, который повесили на полторы минуты и забыли про него.

Самыми первыми прочитали объявление Степа Хомицкий и Дина Варгафтик, и хотя они люди с разными вкусами, в этот раз оба согласились: написано так красиво, как будто на Первое мая или Октябрьские. За ними подошла Оля Чеперуха, внимательно прочитала и вдруг засмеялась: сначала, когда она увидела издали такое большое объявление, у нее екнуло сердце, она подумала, что кто-то из вождей умер, но потом сообразила — если траур, так пишут черными буквами, а здесь красные и золотые.

— Оля, — нахмурилась мадам Малая, — индюк тоже думал.

— Чтоб я так жила, — поклялась Оля, — я не думала ничего плохого.

Собрание назначили на семь часов вечера с расчетом, чтобы начать в восемь: люди, которые возвращаются с работы, успеют пообедать и переодеться. Можно было, конечно, назначить на час раньше, но в таком случае получилась бы спешка и нервотрепка, а людей надо беречь. Однако сам Дегтярь пришел ровно в девятнадцать часов, как раз объявили по радио, и занял место у стола, возле трибуны.

Трибуна была сбита из сосновых досок, обычно ее красили малиновой или красной краской, а сегодня она была драпирована кумачом, и, кто ни смотрел, все находили, что так гораздо наряднее и солиднее. Стол тоже был покрыт кумачом, до самых ножек, в этом чувствовались уже вкус и заботливая женская рука. Каждый знал, что это рука мадам Малой, тем не менее, когда слышал лишнее подтверждение, не мог удержаться от восхищения перед женщиной, которая без денег, просто от сознательности, делает больше и лучше, чем другой за деньги. Что же касается самой сознательности Клавы Ивановны, то никто давно уже не задумывался, откуда она идет, как не задумывался и не спрашивал себя, почему мы дышим воздухом и пьем воду.

Иона Овсеич листал свой блокнот, делал короткие, в одну-две строчки, записи, вдруг щурил глаза, подпирал лоб согнутыми пальцами, после этого опять делал записи, но уже не на той странице, где остановился, а на другой — впереди или, наоборот, воротясь на два-три листка назад. В полвосьмого он поднялся, внимательно осмотрел зал, который был наполнен примерно на треть, пришли гости из соседних дворов, и сообщил, что уже девятнадцать тридцать по московскому времени, а начало назначено ровно на девятнадцать, кстати, тоже по московскому. Не все поняли, в чем соль шутки, но все хорошо поняли, что Иона Овсеич шутит, и дружно засмеялись.

Сам Иона Овсеич улыбался одними глазами и терпеливо ждал, пока люди придут в норму.

— Ну, — сказал он, — теперь, я вижу, вы пришли в норму и можно вас спросить: будем начинать или подождем?

Единства в этом вопросе не было: одни считали, что надо еще подождать, поскольку люди опаздывают не по злой воле, а другие, наоборот, что причина никакой роли здесь не играет — опоздал, значит, опоздал, — и требовали начинать. Однако тех, что стояли за отсрочку, было явное большинство, и Дегтярь во всеуслышание объявил их волю: ждать.

Начали ровно в восемь, в этот раз люди показали полное единодушие: Дегтярь провел голосование по всей форме, и кто хотел заявить претензии, мог заявить, но претензий ни у кого не было. Поступило предложение избрать рабочий президиум в количестве пяти человек: Малая, Хомицкий, Дина Варгафтик, доктор Ланда и Дегтярь. После каждой фамилии люди громко аплодировали, но когда Иона Овсеич назвал имя Дегтяря, аплодисменты стали еще громче, и многие отметили тот факт, что Дегтярь был упомянут последним, хотя по всем законам ему полагалось стоять впереди, самым первым.

Когда рабочий президиум занял свои места, поступило новое предложение: избрать почетный президиум в составе Политбюро ЦК ВКП/б/ во главе с товарищем Сталиным. Весь зал поднялся в едином порыве, стены сотрясались от мощных рукоплесканий, было впечатление, еще миг и рухнет потолок, но тут вскочил на скамью Ефим Граник, набрал полные легкие воздуха, напрягся, закричал нечеловеческим голосом: «Великому гению товарищу СТАЛИНУ ура!» — и зал грохнул с новой силой, ура накатывалось друг на друга, как морские волны, в какие-то моменты казалось, не хватает дыхания и люди захлебываются, однако делали новый рывок, и все повторялось сначала. Наконец утихли, товарищ Дегтярь попросил разрешения считать аплодисменты присутствующих за полное одобрение, зал ответил овацией, опять покатились друг на друга валы громового ура, но в этот раз, хотя сила была прежняя, по времени было короче: люди дали полную волю своим чувствам, теперь можно было передохнуть.

Иона Овсеич вынул из карманчика под поясом часы, положил на стол, объявил решение рабочего президиума выдвинуть председателем собрания Малую, Клаву Ивановну, которая тут же, чтобы не терять дальше времени, поднялась и предоставила слово для доклада товарищу Дегтярю, Ионе Овсеичу.

Иона Овсеич внимательно посмотрел каждому в глаза, чуть откинул назад голову и сообщил, что Чрезвычайный Восьмой съезд Советов, который собрался в городе Москве, начиная с двадцать пятого ноября текущего года, на своем вечернем заседании пятого декабря сего же года постатейным голосованием единодушно утвердил новую Конституцию и постановил считать 5 декабря всенародным праздником, а также провести ближайшие выборы советских органов по новой избирательной системе.

Сообщение не содержало в себе ничего нового, но здесь, когда собрались вместе, оно прозвучало со свежей силой, люди поднялись, все как один, и так, стоя, аплодировали. Рабочий президиум тоже хлопал стоя, вытянув до отказа руки, со стороны было впечатление, что президиум приветствует людей, которые в зале, а те отвечают ему с удвоенной и утроенной силой.

Когда буря улеглась, Иона Овсеич отпил из стакана глоток воды и обратился к залу с вопросом:

— Каковы те изменения в жизни СССР, которые осуществились за период от 1924 года до 1936 года? В чем существо этих изменений?

Люди хорошо понимали, что вопрос, хотя и обращен к ним, не требует от них ответа, а имеет только одну цель: направить их внимание, — отвечать же будет сам Иона Овсеич.

— Товарищи, — уже совсем буднично спросил докладчик, — что имели мы в 1924 году?

После небольшой паузы Иона Овсеич напомнил, что в 1924 году мы имели первый период нэпа, когда советская власть допустила некоторое оживление капитализма, удельный вес социалистической промышленности составлял тогда восемьдесят процентов, но нэпманы тоже имели за собой не менее двадцати процентов. Еще хуже выглядело сельское хозяйство. Правда, не было уже класса помещиков, он был ликвидирован, но зато были сельскохозяйственные капиталисты — кулаки. А народная мудрость правильно гласит: что в лоб, что по лбу.

В зале послышался веселый смех, и докладчик сказал, что теперь, конечно, можно смеяться, но тогда, в двадцать четвертом году, кулак был еще в силе, а колхозы и совхозы, наоборот, были слабы, и мы говорили не о ликвидации кулачества, а об его ограничении. То же самое было в товарообороте, где социалистический сектор составлял каких-нибудь шестьдесят процентов, а все остальное поле было занято купцами, спекулянтами и прочими частниками.

Совсем другая картина на сегодняшний день: в деревне прошла сплошная коллективизация, в промышленности полностью изгнан капиталистический элемент. И еще: можно ли считать мелочью тот факт, что нынешняя социндустрия с точки зрения объема продукции превосходит довоенную индустрию более чем в семь раз? Нет, этот факт нельзя считать мелочью. Нельзя считать мелочью и другой факт, а именно: вместе с совхозами колхозы имеют сегодня семь миллионов пятьсот восемьдесят тысяч лошадиных сил на четыреста тысяч тракторов с гаком. Что же касается товарооборота в стране, то купцы и спекулянты изгнаны целиком и навсегда из этой области.

На примере нашего двора каждый может видеть собственными глазами, что гражданин Киселис, который раньше держал патент на галантерейную лавку, теперь работает в этой самой лавке продавцом и получает твердую зарплату наравне со всеми. Гражданка Орлова, которая при старом режиме и некоторое время после революции вела нетрудовой образ жизни, продавая за деньги то, что за деньги продавать нельзя, теперь работает в набивочном цехе табачной фабрики, бывшей Попова, и выполняет норму на сто процентов и больше. Доктор Ланда, который раньше держал свой кабинет по кожным и другим смежным болезням, сам отказался от частной практики и сегодня сидит здесь в президиуме.

Отсюда мы должны сделать вывод, что изменилась классовая структура нашего общества и эксплуататоров у нас больше нет. Но сознание людей имеет свойство отставать от нашего бытия. Многие, кто сидит сегодня здесь, вчера могли слышать собственными ушами, как Ефим Граник бежал рядом с колонной и выкрикивал безграмотный с политической точки зрения лозунг, адресуя нашим рабочим люмпен-пролетарский привет. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что сознание Ефима Граника в данном конкретном случае отстает от бытия. Мало того, что у нас уже давно нет люмпен-пролетариата, который так хорошо изобразил Максим Горький, на сегодня у нас нет уже и пролетариата, а есть хозяин государства — рабочий класс!

Когда докладчик сказал про хозяина государства — рабочий класс, — люди громко захлопали. Клава Ивановна воспользовалась паузой, налила из графина воды и придвинула стакан поближе. Иона Овсеич отпил глоток и вернулся к своей мысли насчет Граника.

В чем же корень ошибки Ефима Граника? Или, может быть, здесь имела место случайная обмолвка, которая бывает со всяким человеком? Нет, здесь, конечно, имела место не случайная обмолвка, ибо Ефим Граник, в силу некоторых особенностей своей профессии, ведет кустарный образ жизни, а на фабрике или заводе никогда не работал. Отсюда прямой путь к отсталости сознания. Рабочий класс в СССР уже не только хозяин государства, но владеет всеми орудиями производства и, кроме того, свободен от всякой эксплуатации, а наш Ефим Граник не заметил этой маленькой разницы, которая произошла у него на глазах.

Иона Овсеич, мадам Малая и все другие смотрели, улыбаясь, на Ефима Граника, сам он тоже улыбался, поскольку на виду у публики сел в калошу и хорошо понимал, что лучше вместе со всеми посмеяться над собой, чем оставаться в полной изоляции.

А теперь, сказал докладчик, перейдем к следующему вопросу: в чем основные особенности новой Конституции? Прежде всего не надо путать Конституцию с программой, ибо в то время как программа говорит о том, чего еще нет и что должно быть еще завоевано в будущем, Конституция, наоборот, должна говорить о том, что уже есть. Значит, программа касается будущего, а Конституция — настоящего. Значит, в Конституции надо отражать не то, что нам хотелось бы — например, полный коммунизм, когда от каждого будет по его способностям и каждому по его потребностям, — а то, что есть уже в действительности: первую, или низшую, фазу коммунизма, другими словами…

— Социализм! — крикнул с места Ефим Граник.

— Совершенно верно, — подтвердил докладчик, — социализм. Значит, новая Конституция — не программа, а итог пройденного пути, и в этом ее первая особенность.

— Товарищи, — спросил вдруг Иона Овсеич, — всем понятно, что я говорю, или не всем? Тут стесняться лишнее — материал очень сложный, и лучше семь раз отмерить, чем один раз отрезать…

— Где не надо! — опять вставил свое слово Граник.

Мадам Малая сделала ему замечание, но товарищ Дегтярь отметил, что такие реплики с места как раз свидетельствуют о высокой активности, и нет нужды затыкать рот.

На второй и третьей особенности докладчик остановился вкратце, поскольку для глубокого их понимания требуется политэкономия, а политэкономия такая вещь, что на полном ходу лучше не прыгать: не только без ног — без головы остаться можно. Однако каждый должен хорошо запомнить, что все без исключения буржуазные конституции опираются на капиталистические устои, а новая Конституция СССР, наоборот, исходит из факта ликвидации капиталистического строя в СССР. Кроме того, буржуазные конституции молчаливо исходят из предпосылки о том, что общество состоит из антагонистических классов, а наша Конституция, опять-таки наоборот, исходит из того, что в обществе нет уже больше антагонистических классов.

— Товарищи, — прервал сам себя Иона Овсеич, — есть необходимость особо расшифровывать понятие антагонизм или пойдем дальше?

— Пойдем дальше, — ответила мадам Малая, — это слово должны все знать, а кто не знает, спросит потом.

Про четвертую особенность новой Конституции докладчик сказал, что она имеет первостепенное значение, но в условиях Закавказья и Средней Азии играет еще более важную роль. Почему же так получается? А получается так потому, что четвертая особенность — это полное равенство всех рас и наций, независимо от языка и цвета кожи, во всех сферах как хозяйственной, так государственной и культурной жизни. У нас в Одессе царское правительство тоже натравливало одну нацию на другую, устраивало еврейские погромы, но теперь от этих кошмаров осталось одно воспоминание, и наши дети могут учиться в русских, украинских, еврейских, болгарских и польских школах. Одновременно с этим есть еще две немецкие школы: одна в центре города, другая — в Люстдорфе, куда можно доехать двадцать девятым трамваем, его конечная остановка на Тираспольской площади, три квартала отсюда.

Из зала крикнули: даже меньше трех, два с половиной, — докладчик принял уточнение и перешел к следующей, пятой особенности.

Пятая особенность говорила о том, что в противоположность буржуазным наша Конституция не делает различия по половому признаку, то есть мужчины и женщины, а также между имущими и неимущими, оседлыми и неоседлыми.

— А цыгане получат право голоса? — Ефим вскочил с места и на ходу вспомнил, что надо поднять руку.

— Сядь, — приказала мадам Малая, — ты не даешь человеку говорить!

Докладчик, однако, воспринял вопрос с места по-другому и прямо сказал, что пример с цыганами — это очень интересный пример, поскольку, с одной стороны, они живут без прописки и неизвестно где их искать, но, с другой стороны, советская власть на местах предоставляет им прописку и постоянную работу. Наряду с этим, многие цыгане уже вступили в колхозы, где они работают кузнецами и конюхами, так как всю жизнь имели дело с лошадьми и хорошо их знают, а отсюда мы можем сделать прямой вывод, что равенство есть не только на словах, но и на деле. Кто видел картину «Последний табор», там играет знаменитая Ляля Черная, тот собственными глазами мог убедиться, что наши советские цыгане — это уже не те нищие цыгане, которые были до революции или в первые годы. Правда, отдельные цыгане еще ходят с гармошкой или скрипкой по трамваям и поездам, занимаясь попрошайничеством, но, как говорится, семья не без урода, так что исключение в данном случае только подтверждает правило.

Последние слова докладчика люди встретили единодушными аплодисментами, ибо каждый, особенно те, которые помнили старое время, мог подтвердить из собственного опыта, что цыган в трамваях и на улицах делается все меньше, хотя возле Привоза, у Староконного базара и даже на углу Дерибасовской и Х-летия РККА, бывшей Преображенской, гадалки иногда еще хватают прохожих за рукава, а если те отказываются, забегают вперед и загораживают дорогу, пока не добьются своего.

Переходя к последней, шестой, особенности, докладчик со всей определенностью указал, что, в отличие от буржуазных конституций, она переносит центр тяжести на вопрос о гарантиях прав. Если, например, дается право на труд, так оно обеспечивается законодательным закреплением факта отсутствия у нас кризисов, если дается свобода слова, так одновременно предоставляются типография, бумага и помещение. За примером не нужно далеко ходить: вчера, кто хотел, мог принять участие в демонстрации, сегодня каждый может высказаться здесь перед жильцами дома и других дворов, а завтра он может напечатать заметку в газете, и об этом будет знать уже весь народ — не только Одесса, Николаев, Херсон, — а весь СССР, потому что заметку могут передать по радио, а радио — самый быстрый вид связи и не боится расстояния.

— А заграница? — крикнул Граник.

— Заграница тоже, — ответил Иона Овсеич, — так что, Граник, ты имеешь шанс прославиться на весь мир, как Давид Ойстрах.

Все засмеялись, а Ефим честно признался, что за всю жизнь не держал в руках скрипку.

— Это не мотив, — возразил товарищ Дегтярь, — у Давида Ойстраха тоже был день, когда он первый раз взял в руки скрипку. Если надо, мы дадим в школу Столярского справку, что ты вундеркинд, и через пару лет Ойстрах будет натирать тебе канифолью смычок. При условии, конечно, что ты разрешишь.

Пусть сначала хорошо попросит! — закричал Граник, но услышали его только те, кто сидели рядом, потому что от смеха стоял сплошной гул.

Поскольку новая Конституция имела шесть особенностей и все были освещены, докладчик предупредил, что позволяет себе перейти к следующему пункту, а именно: буржуазная критика проекта Конституции, которая теперь уже не проект, а существующий факт.

Заложив пальцы под борт тужурки, Иона Овсеич сделал глоток воды, перевернул лист и остановился на первой группе критиков, которая не нашла ничего более умного, как просто замолчать новую Конституцию, вроде ее не было и нет вообще в природе. Некоторые могут подумать, что замалчивание не есть критика, но это неправильно, ибо кто одобряет, тот одобряет, а кто молчит, тот молчит. Конечно, это глупая и смешная форма критики, но все же форма критики. Что же получилось с методом замалчивания на деле? А получился полный пшик, и эта группа критиков, фашисты и реакционеры, вынуждена была открыть клапан.

— Чтобы не задохнуться в собственном ге! — громко крикнул Граник. Люди и сам докладчик засмеялись, а мадам Малая в этот раз не сделала никакого замечания и смеялась больше всех.

Вторая группа критиков оказалась немножко умнее, чем первая, но только немножечко, поскольку, с одной стороны, она признала факт существования Конституции в природе, а, с другой стороны, называла ее маневром и пустой бумажкой, имеющими расчет на обман людей. Типичный представитель этой группы, как ни будет странно, германский журнал «Дейтше Дипломатиш-Политише Корреспон-денц», который возвестил на весь мир новое открытие: Конституция СССР — «потемкинская деревня», ибо сам СССР не государство, а всего-навсего — географическое понятие.

Новое открытие германского журнала «Дейтше Дипломатиш-Политише Корреспонденц» до того рассмешило людей, что докладчику пришлось поневоле остановиться. А потом, когда выяснилось, что один такой дурак уже был показан великим русским писателем Щедриным, и этот дурак, бюрократ-самодур, которому не понравилась Америка, наложил резолюцию: «Закрыть снова Америку!» — люди опять смеялись, и докладчику пришлось вторично сделать передышку.

После передышки докладчик сказал, что какой он ни был дурак, этот щедринский бюрократ, он был все-таки не такой дурак, как господа из «Корреспонденц», ибо в конце концов понял: закрыть государство на бумаге можно, но если говорить всерьез, то сие от него не зависит.

Если же коснуться фактов, то факты таковы: сверх тех земель, которые были у крестьян до революции, они получили, через колхозы, еще сто пятьдесят миллионов гектаров, и земледелие СССР дает сейчас в одну целую и одну вторую раза больше продукции, чем в старое время. А индустрия дает продукции в семь раз больше. Кроме того, у нас нет безработицы, зато есть право на труд; нет париев, как называют в Индии самых забитых и темных людей, зато есть всеобщее, прямое и равное избирательное право при тайном голосовании.

Таковы факты, а факты — упрямая вещь. Но «Корреспонденц» может сказать: тем хуже для фактов. А мы на это можем ответить ему: дуракам закон не писан.

— А не надо вообще с ним говорить! — хлопнула кулаком мадам Малая. — Собака лает — ветер носит.

По поводу третьей группы критиков докладчик сразу предупредил, что они намного умнее второй группы, не говоря уже о первой. Но быть умнее дурака — это еще далеко не значит быть умным. Так и с третьей группой критиков: хотя они и умнее, но до настоящей смекалки им, как от земли до неба.

Она, эта группа критиков, говорит: да, Конституция СССР — положительное явление, но попробуйте осуществить ее на деле. Что здесь можно ответить? Прежде всего, что с такими скептиками мы встречались уже в семнадцатом году, когда брали власть. Тогда мы тоже слышали от них разные балаболки, что большевики, мол, неплохие люди, но с властью у них дело не пойдет, они провалятся.

— Кто яму копает, тот сам попадает, — вставила мадам Малая.

— Совершенно верно, — подтвердил докладчик, — и нет никаких оснований сомневаться, что в этот раз они попадут опять.

Прежде чем коснуться четвертой группы критиков, докладчик попросил разрешения привести один пример из художественной литературы. Кто учился в школе, тот знает: был такой известный писатель Гоголь, за Дерибасовской, ближе к морю, есть улица Гоголя. Так вот, у Гоголя в «Мертвых душах» девчонка Пелагея, желая показать кучеру Селифану дорогу, запуталась и попала в неловкое положение, потому что не знала, где у нее левая рука, а где — правая.

— А может, она была левша? — сделал предположение Граник.

— Нет, — сказал Иона Овсеич, — она не была левша: у нее все было на своем месте. А у четвертой группы критиков как раз не все на своем месте — они твердят на все голоса, что большевики качнулись вправо. Если перевести это понятие с политического языка на обыкновенный, получается, что большевики отказались от диктатуры пролетариата и выступают за советскую власть, но без большевиков, то есть без самих себя.

Мадам Малая засмеялась первая, вслед за ней рабочий президиум и все люди в зале, потому что на идиотские обвинения критиков из четвертой группы можно было реагировать только смехом.

— Им надо собрать по пятнадцать копеек на пятнадцатый номер! — предложил Граник, и люди засмеялись еще веселее: пятнадцатый номер трамвая идет на Слободку, где областная больница и сумасшедший дом.

— Зачем деньги? — развел руками доктор Ланда. — Мы выделим для них карету — одну, две, три, сколько надо.

— Предложение доктора Ланды запишем в протокол, — объявила мадам Малая. — Кто за?

В один миг все, как по команде, подняли руки за и не хотели опускать, хотя докладчик и председатель уже давали отбой, потому что шутка чересчур затянулась.

— Товарищи! — Иона Овсеич вынужден был повысить голос. — Четвертая группа критиков не последняя: есть еще одна. На нее можно было бы вообще не обращать внимания, если бы она не утверждала, что новая Конституция сводит на нет демократию в СССР. Конечно, смешно доказывать: это слон, потому что впереди у него имеется хобот, — но иногда приходится. Последняя группа критиков кричит на все лады, что в СССР по-прежнему разрешается только одна партия — откуда же, мол, демократия? Да, отвечаем мы, одна, коммунистическая партия большевиков, а вы, господа, хотели бы еще лейбористов, консерваторов, монархистов и, будем говорить прямо, фашистов? Не выйдет, господа в цилиндрах! У нас нет враждебных классов, у нас есть рабочие, крестьяне и трудовая интеллигенция — так зачем им еще партии, которые садились бы народу на голову и пили из него кровь! Нет, господа, нам хватит и одной партии, партии большевиков, и не нужно никакой другой!

Последние слова Иона Овсеич произнес очень громко, и впечатление было такое, как будто доклад уже окончен, президиум и люди в зале зааплодировали, сначала сидя, потом Клава Ивановна встала, вслед за ней президиум и все участники, в зале раздались восторженные возгласы «ура!», люди подхватили, бурные аплодисменты перешли в овацию.

После овации мадам Малая, в порядке ведения собрания, предложила присутствующим задавать вопросы, но оказалось, она немножечко поспешила: докладчику предстояло осветить еще пункт первый из третьей категории поправок к проекту Конституции. Авторы этого пункта говорили, что к словам «государство рабочих и крестьян» нужно добавить: «и трудовой интеллигенции». Правильно это или неправильно? Нет, это неправильно, точнее сказать, это абсолютно неправильно и глубоко ошибочно. По мнению авторов пункта выходило, что интеллигенцию можно поставить в один ряд с рабочими и крестьянами. Но всякий, кто внимательно читал Маркса, знает, что рабочие и крестьяне — это классы, а интеллигенция — лишь классовая прослойка, классом она никогда не была и никогда не будет. Если говорить конкретно, Степан Хомицкий — это класс, а Ланда — это прослойка, потому что Степан Хомицкий — водопроводчик, то есть рабочий, и создает материальные ценности своими руками, а Ланда — доктор, то есть его задача — просто обслуживать людей по линии медицины.

— А кто я? — вскочил Граник. — Я хочу знать, кто я.

— Ты болтун, — ответила под общий смех мадам Малая, — и сядь на свое место.

Степан Хомицкий и доктор Ланда, которые послужили материалом для конкретного примера, переглянулись, Степан чуть-чуть свысока, хотя чувствовалось, что сдерживается, невольно, просто по-человечески, хотелось даже немножко пожалеть доктора Ланду, однако спустя минуту ситуация заметно переменилась: докладчик объявил во всеуслышание, что хотя интеллигенция не класс, а прослойка, но она пользуется такими же правами, как рабочие и крестьяне, во всех сферах хозяйственной, политической и культурной жизни страны. Теперь доктор Ланда вполне мог взять реванш, и никто бы за это не судил его, однако он держался по-прежнему, как еще до разъяснения, тихо и скромно.

У третьей категории поправок был и другой очень важный пункт — насчет права каждой республики свободно выйти из СССР. Авторы поправки предлагали исключить статью семнадцатую из Конституции на том основании, что она предоставляет каждой республике право выхода, а практического значения это не имеет, так как никто и никогда выйти из состава СССР не захочет.

— Наоборот, — вставила мадам Малая, — другие страны еще будут просить, чтобы им разрешили войти.

— Это правильно, — Иона Овсеич поднял палец и улыбнулся, — но настоящая демократия требует, чтобы право, которое принадлежит вам, так и принадлежало, а хотите вы им пользоваться или нет — это уже ваше личное дело.

— Нет, — стояла на своем Клава Ивановна, — когда тебе дают то, что тебе не нужно, в конце концов начинаешь думать, а вдруг пригодится.

— Нет, — решительно возразил товарищ Дегтярь, — так может рассуждать одна отдельно взятая личность, а целая республика, в которой миллион или десять миллионов населения, так рассуждать не может. Следовательно, надо поступать, как требует настоящая демократия, потому что миллион или десять миллионов человек не могут все сойти с ума в один момент.

Ответ товарища Дегтяря получил стопроцентную поддержку, и мадам Малая сказала: хорошо, она сдается, но к этому вопросу она еще вернется в личном порядке.

Теперь, объявил докладчик, он дошел уже почти до самого конца и остается только отметить факт всемирно-исторического значения новой Конституции, а именно: то, о чем мечтали и продолжают мечтать миллионы людей в капиталистических странах, уже осуществлено в СССР, и, наряду с этим, приятно, радостно знать, что кровь, обильно пролитая нашими людьми, не прошла даром.

Произнеся заключительные слова, товарищ Дегтярь громко захлопал, вытянув руки в сторону зала, Ефим Граник сложил ладони рупором и закричал «браво! браво!», но тут же его голос перекрыло могучее, как будто люди шли в атаку, «ура!».

Когда овация пошла на спад, Клава Ивановна сообщила, что поступило предложение направить приветствие в Москву, Кремль, товарищу Сталину. Последние слова покрыл новый взрыв аплодисментов, но эти слова можно было вообще не произносить, потому что они прозвучали в душе у каждого еще до того, как мадам Малая открыла рот, чтобы произнести их вслух.

Аплодисменты означали полное одобрение новой Конституции и предложения насчет телеграммы. В связи с этим появилась возможность перейти к следующему пункту повестки дня: вопросы и выступления по докладу. Что касается вопросов, объяснила Клава Ивановна, они могут быть самые разные, так как Конституция охватывает все стороны международной и внутренней жизни СССР.

Первый поднялся для вопроса Ефим Граник, и хотя ничего особенно смешного в этом не было, люди смеялись, потому что заранее предвидели: первый вопрос будет у Ефима Граника.

— Товарищ докладчик, новая Конституция, а также закон разрешают единоличникам и колхозникам держать как свою корову, так домашнюю птицу. Для этого у них имеются разные помещения — сарай, курятник, хлев и другие. А я имею право держать свою корову? Если да, кто должен обеспечить меня хлевом?

Иона Овсеич выждал полминуты и, убедясь, что вопрос изложен полностью, пожал плечами:

— А зачем тебе жить в хлеву? У тебя есть солнечная комната и прихожая.

Люди весело переглянулись, а Ланда сказал, что он, как врач, не дает соседу санкцию на проживание в хлеву.

— Я не про себя говорю, — возмутился Граник, — я говорю про свою корову.

— Мы не знали, что у тебя есть корова, — удивился Иона Овсеич. — А в финотделе она зарегистрирована? Или ты будешь пить даром молоко, а налоги пусть платят другие?

— Ефим не дурак, — подмигнул Степа, — корова хочет давать молоко, пусть платит налоги.

— Но он же записал корову на свое имя, — возразил Иона Овсеич.

— Что за глупости! — опять возмутился Граник. — Как я могу платить налоги за корову, которой у меня нет.

Иона Овсеич наклонил голову и прищурил правый глаз:

— А зачем же тебе хлев для коровы, которой у тебя нет?

— Ладно, — сказала мадам Малая, — садись, Граник, на место и не выскакивай со своими глупостями. Купишь себе корову — построим для нее гараж на чердаке. Товарищи, у кого еще вопросы? Если такие вопросы, как у Граника, лучше не задавать.

На это предупреждение Степа Хомицкий возразил, что трубу, когда хочешь узнать, где она забилась, надо сперва простукать, продрать проволокой или посмотреть на свет. Так и вопрос: надо сначала вытащить его на свет, а тогда будет видно, глупый он или умный.

Сравнение было очень удачное, люди одобрили, послышалось веселое оживление, но Клава Ивановна одернула и напомнила, что здесь идет серьезная работа, а не вечер развлечений.

Граник сделал Степе воздушный поцелуй, однако в этот раз никто не обратил внимания, ибо каждый хорошо понимал: смех, который мешает делу, это уже не смех, а что-то другое.

Слово взял доктор Ланда.

— Товарищи, — сказал он, — если сравнить, как была организована медицина у нас в Одессе до революции и в настоящее время, то традиционные противопоставления день и ночь, земля и небо, черное и белое ровным счетом ничего не скажут нам. Здесь нужны факты и цифры, цифры и факты. Вы знаете, я работаю по кожным болезням и другим, дерматолог-венеролог, как принято говорить среди специалистов. В связи с этим могу с полной ответственностью заявить: если бы я сказал, что некоторые болезни сократились в пять раз, то вы имеете законное право умножить это число еще на три, а в некоторых случаях и на все пять. Если же взять данные в процентном отношении, то мы получим такие мизерные цифры, что их днем под микроскопом не увидишь, а микроскоп такая вещь, что на площади величиной с обыкновенную копейку можно увидеть одним глазом миллион микробов сразу. — Люди ахнули, доктор Ланда немного подождал и повторил: — Да, миллион. И удивляться здесь не надо, ибо за годы советской власти наука сделала такие успехи, что миллион в данном случае нас уже не устраивает — нужно десять миллионов, сто миллионов!

Люди опять ахнули, доктор Ланда собрался привести новые примеры из области медицины, но его перебил Иона Овсеич:

— Доктор Ланда, уточните людям, как и почему вы отказались от частной практики.

— Почему я отказался от частной практики? — машинально повторил доктор.

— Да, — сказал Дегтярь, — со стороны можно подумать, что отказ произошел из-за крутого сокращения клиентов по вашей специальности, а не по собственному желанию.

— Нет, — сказал доктор, — такое впечатление было бы в корне ошибочным. Во первых, хотя пациентов по нашему профилю стало раз в десять меньше, нельзя забывать, что до сих пор имеется еще известная нехватка специалистов, которая досталась нам в наследство от старого режима. Во-вторых, отказываясь от частной практики, я не интересовался статистикой: к этому времени я уже полностью осознал, что медицинская помощь должна быть бесплатной, а наличие частной практики помогало сохранить старый взгляд на медицину — чем лечение дороже, тем оно лучше. А от сюда вытекало, что остается прежнее неравенство среди больных: заплатишь — выздоровеешь, не заплатишь — ищи попа, раввина или ксендза, кто тебе больше нравится.

Последние слова доктора люди встретили смехом и аплодисментами, а мадам Малая открыто похвалила его:

— Молодец, Ланда. Можешь продолжать.

— В Одессе до революции был такой градоначальник, по фамилии Толмачев, пожилые люди, наверное, помнят. Про этого Толмачева сам граф Витте, который тоже был хороший эксплуататор, говорил, — доктор вынул из кармана очки, протер, но не надел их, — что он абсолютно не выполнял законы, он просто начхал на законы и вмешивался во все дела, не только государственные, общественные, но и частные, приватные, как называли раньше. К чему я это говорю? Я говорю к тому, что в то же время на Пересыпи, например, совсем не было водопровода, а когда понадобилось пятьдесят тысяч рублей для его укладки, городская дума отказалась наотрез. Еще хуже обстояло с освещением, но гласный думы, некий Донцов, без зазрения совести от ветил: «Пересыпи свет не нужен — там живут рабочие». Вот как относились к трудовому человеку так называемые «отцы города» — что же говорить про остальных!

— Товарищ председатель, — Иона Овсеич поднял руку, — разрешите один вопрос к выступающему. У отца доктора Ланды был двухэтажный дом в Треугольном переулке, кроме того, они держали мануфактурный магазин на Александровской. Хотелось бы услышать, куда девалась эта не движимая собственность после революции.

— А куда она могла деваться? — пожал плечами Хомицкий. — Где стояла, там и стоит.

— Хомицкий, — нахмурился Иона Овсеич, — толмач нам не нужен. Доктор Ланда понял меня.

— Понял, — кивнул доктор. — Насчет дома я скажу сразу: когда пришли уполномоченные, чтобы передать его коммунхозу, отец согласился немедленно.

— Вы имеете в виду, — перебил товарищ Дегтярь, — он не стал чинить сопротивления представителям советской власти.

— Да, — подтвердил доктор. — Однако его не выбросили на улицу. Напротив, ему и маме, хотя они были уже глубокие старики, дали прекрасную, метров двенадцать, комнату в центре города, возле кирки. Мой отец после погрома пятого года перешел в лютеранство и для него это соседство было знаком высокой милости. Судьбы, я имею в виду. Что касается магазина, то здесь он просидел еще пару лет. Но лично я и мой брат, Борис Александрович, всегда говорили отцу, что этот магазин ему нужен, как горбатому горб.

— Когда от слов бывает польза, — улыбнулся Иона Овсеич, — тогда слова уместно вспоминать. А какая была польза от ваших слов?

— Честно говоря, — доктор сплел пальцы, послышался легкий хруст, — пользы сразу не было: отец, которому всю его жизнь внушали со всех сторон предрассудки, не мог в один момент избавиться от них.

— Между прочим, — напомнил Иона Овсеич, — люди избавлялись от этих предрассудков еще при царе Александре II, то есть задолго до революции, и шли на него с подкопами и бомбами, когда царизм был в полной силе. Про листовки и подпольную литературу я уже не говорю.

Насчет листовок и подпольной литературы во дворе все знали, что Иона Овсеич был активным распространителем на заводе Гена, теперь имени Октябрьской революции, с тысяча девятьсот одиннадцатого года. Тогда это было особенно опасно, потому что царский министр Столыпин по всей стране расставлял виселицы, которые народ метко назвал «столыпинскими галстуками».

— Уважаемый Иона Овсеич, — доктор Ланда надел, на конец, свои очки, — ваши слова — золотые слова, и если бы все рассуждали и поступали, как вы, смею думать, у нас была бы уже не первая, низшая, фаза коммунизма. У нас было бы уже что-нибудь повыше.

— Вы имеете в виду полный коммунизм? — схватился Иона Овсеич. — Так я вам прямо скажу, доктор Ланда, вы сильно ошибаетесь, вы очень сильно ошибаетесь. На сегодняшний день построить полный коммунизм в одной отдельно взятой стране, в условиях капиталистического окружения, невозможно. Другое дело, если рядом вспыхнет революция, у нас есть надежды на это, но пока СССР один и никакого другого СССР нет. Так что я вам опять повторяю, Ланда: здесь вы сильно ошибаетесь.

Степа Хомицкий засмеялся: чего можно требовать от человека, если он прослойка! В задних рядах громко прыснули, Иона Овсеич сказал, что не видит причин для смеха, и потребовал немедленно прекратить, а то получается пир во время чумы.

Доктор Ланда, вместо того, чтобы поддержать товарища Дегтяря, поступил как раз наоборот и привел ни к селу ни к городу свой пример: в медицине существует особый термин — гипердиагностика. Это когда врач опасается за исход и ставит диагноз более серьезный, чем нужно.

— Нет, — Иона Овсеич ударил кулаком по столу, — мы не доктора, мы не медицина — мы точно знаем, где у кого болит!

— Дегтярь прав, — подтвердила мадам Малая. — Недаром говорят, когда человек больной по нервному, так он сам не знает и доктор не знает.

— А когда гонорея, — зашелся от смеха Хомицкий, — так больной знает и доктор знает, а жена не знает.

— Степа, — погрозила пальцем Клава Ивановна, — твое счастье, что ты в президиуме.

Степа наклонил голову, видно было, что хочет извиниться, но смех душил его, и люди в зале тоже стали смеяться. Клава Ивановна схватила стакан с водой и поднесла Степе, но сказать нужные слова не успела: смех взял и ее. В конце концов Иона Овсеич тоже не выдержал, а когда люди немного успокоились, сам одобрил разрядку смехом, ибо смех, если он к месту, восстанавливает силы.

Доктор Ланда подтвердил, что смех действительно восстанавливает силы, а по поводу построения высшей фазы в одной отдельно взятой стране чистосердечно признал свою ошибку и целиком согласился с Ионой Овсеичем.

Товарищ Дегтярь обратился к залу: все понятно в этом вопросе или, может, лучше вернуться немножко назад?

Назад возвращаться не пришлось: люди ясно понимали, что в условиях сплошного капиталистического окружения на сегодня построить полный коммунизм нельзя, но можно подойти к нему вплотную. Для этого нужно только, чтобы не было войны, а что касается планов внутреннего строительства в СССР, то здесь имеются все основания уверенно смотреть вперед: первая пятилетка была выполнена досрочно, за четыре года, и январский пленум ЦК в тридцать третьем году подчеркнул, что это есть факт, наиболее выдающийся в современной истории, теперь уже почти кончали вторую пятилетку, хотя в запасе оставался еще целый год, и за этот год можно, если хорошо постараться, наработать, как за полтора. В общем, при таких темпах налицо все реальные условия сделать четыре пятилетки за три и получить чистую экономию в одну пятилетку.

— Отсюда следует, — подвел итог товарищ Дегтярь, — что хотя до высшей фазы сохранится известное расстояние, люди будут чувствовать себя, как при полном коммунизме, поскольку изобилие станет существующим фактом. Однако, повторяю, делать на этом основании вывод о построении высшей фазы, как настаивает доктор Ланда, глубоко ошибочно и преждевременно.

— Ланда, — обратилась мадам Малая, — у тебя есть что-нибудь добавить?

Доктор Ланда сказал, у него нечего добавить.

— А предложение у тебя есть, или ты просто сообщил, что твой папа при царе Горохе перешел из синагоги в кирку, и на этом конец? — удивилась мадам Малая.

Нет, сказал доктор Ланда, у него есть конкретное предложение: пусть в красном уголке повесят список литературы, чтобы каждый, когда ему понадобится, мог переписать.

— Товарищ председатель, — обратился Иона Овсеич, — разрешите справку: такой список уже есть и завтра будет висеть.

— Ланда, — сказала мадам Малая, — садись на место: ты опоздал — такой список уже есть, и завтра он будет висеть.

После доктора Ланды слова попросили одновременно два человека: Ефим Граник и Степан Хомицкий, Граник на полсекунды раньше. Однако мадам Малая прямо заявила ему, что он уже и так наговорил больше, чем надо, и теперь будет только отнимать золотое время у людей. Ефим возмутился, и по предложению товарища Дегтяря вопрос, как диктует демократический централизм, поставили на голосование. Послышались отдельные смешки, однако большинство было за то, чтобы предоставить слово. Ефим уже встал и направился к трибуне, но на полдороге Клава Ивановна задержала его: она объявила результаты голосования недействительными на том основании, что люди проявили несерьезность, во время процедуры смеялись, и надо переголосовать.

Второе голосование дало прямо противоположный результат: большинство, которое только что было за Граника, теперь решительно сказало нет. Граник опять возмутился, заявил, что будет жаловаться куда надо на зажим, а сейчас покидает зал, и пусть кто-нибудь попробует остановить. Угроза эта была лишняя, никто не удерживал его, но у выхода он сам вдруг повернул обратно, стал боком к президиуму и застыл неподвижно, как в карауле. Люди, которые сидели сзади, закричали, пусть сядет, потому что сам он не свечка и папа его не стекольщик, но Ефим полностью выдержал положенное время — минуту. Затем он заявил во всеуслышание, что только личное уважение к Степе Хомицкому заставило его вернуться, и он требует, чтобы занесли в протокол собрания.

— Ладно, — сказала мадам Малая, — напиши особое мнение и не забудь повесить на гвоздик. А сейчас слово имеет товарищ Хомицкий.

Степан сразу предупредил, что выступать не умеет и по тому не будет заходить с далека, а надо сразу брать быка за рога. Тут доктор Ланда говорил, что до революции на Пересыпи не было водопровода. Правильно, на Пересыпи не было, а в центре города, где жили богатые, был. А теперь в центре живем мы, до Дерибасовской пять минут ходу. Так что из этого? Правильно пользуемся водопроводом и канализацией? Неправильно. Сегодня утром, уже было светло, Оля Чеперуха вылила помои с костями прямо в очко, а рядом есть решетка. Решетка для чего? Чтобы задержать кусок, если сильно крупный и вода не размешивает, а она льет прямо в очко.

— Оля Чеперуха, встань, — приказала Клава Ивановна, — он правду говорит или выдумывает?

Оля опустила голову, все смотрели на нее, те, что сидели впереди, обернулись и оставались в таком положении, пока мадам Малая не велела Оле сесть на место.

— Что же получается? — продолжал Степа. — Получается, что мы сами себе на голову делаем. У Чеперухи переделанная квартира, на ихней половине гальюна нет, во дворе надо пользоваться, а она льет в очко. Дальше. Два дня назад у Иосифа Котляра забился канал, а он на третьем этаже живет, так что на одной ноге придется вниз бегать. Прихожу, открываю ревизию, проволоку в трубу — не поверите, бумаг как в конторе. Ну, тут дело простительное: человек только полгода как из Николаева перебрался — там у них во дворе золотарь с бочкой приезжал. Но, с другой стороны, я лично предупреждал по-хорошему еще летом, а он месяц кидает, два кидает и думает, так всю жизнь можно будет кидать без последствий. А оно помаленьку накопляется, накопляется и, раз, вылезло наружу.

— Котляр, — обратилась Клава Ивановна, — он предупреждал тебя летом или не предупреждал?

Да, подтвердил Котляр, Степа действительно предупреждал его, но он подумал, что если месяц не забивается, два не забивается, так почему на третий месяц обязательно должно забиться.

— Дворничка здесь? — спросила мадам Малая. — Встань, Настя, чтобы я могла тебя видеть. Степан, составишь акт, подпишешь вдвоем с Настей, и пусть за прочистку платят Котляр с Чеперухой, в следующий раз хорошо запомнят. А если повторится еще, поставим вопрос по-другому и в другом месте.

Товарищ Дегтярь попросил слова и объявил, что имеет предложение по данному вопросу, а именно: акта не составлять, поскольку и Чеперуха, и Котляр признали свою ошибку, а ограничиться предупреждением и посмотреть, как они будут держать свое обещание. Клава Ивановна ответила на это, что товарищ Дегтярь показывает здесь лишний либерализм, однако по результатам голосования предложение получило абсолютное большинство, пришлось покориться, а от себя лично председатель добавила несколько слов:

— Повторяю, такие вопросы надо решать в административном порядке, а демократический централизм не для этого. Продолжай, Хомицкий.

— Наряду с канализацией, — сказал Степа, — не хотят соблюдать правила и с дворовым краном. На третий этаж вода часто не доходит, надо носить ведра снизу, а она ставит ведро и крутит кран, чтобы побыстрее, а кран больше не крутится. Одна просто силой берет, а другая еще кирпичом или железкой ударит. У нас, в бригаде Григория Ивановича Котовского, ставили, где надо, часового — так, может, и нам у дворового крана поставить часового?

Люди засмеялись, и сам оратор засмеялся: все хорошо понимали, что этот наболевший вопрос надо решать, конечно, без часового, собственными силами.

— Довожу до вашего сведения, — объявила Клава Ивановна, — об этом уже был неоднократно разговор в домоправлении. Если будет так продолжаться дальше, мы составим график дежурства жильцов у главного крана, а виновных будем штрафовать. Как ты смотришь, товарищ Дегтярь?

Иона Овсеич поддержал мадам Малую целиком и полностью, а насчет выступления товарища Хомицкого позволил себе небольшую критику по существу: если в случае с канализацией оратор конкретно называл виновных, то в случае с краном так и неизвестно, кто именно. Получается, как будто все одинаково виноваты, а отсюда напрашивается вывод, что во дворе живут одни пакостники. Но делать такой вывод было бы в корне неправильно как с юридической, так и с политической точки зрения. Далее. К месту ли было поднимать эту тему сегодня, когда мы собрались, чтобы обсудить новую Конституцию СССР, или можно было отложить до другого случая? Конечно, вполне можно было отложить, не говоря уже о том, что каждый вопрос, большой или маленький, надо ставить по-государственному, а не копаться в…

Иона Овсеич употребил сокращенно слово, которое было в данном случае очень кстати, люди зааплодировали, Иосиф Котляр сложил ладони рупором и закричал:

— Давай, Дегтярь, давай!

Иона Овсеич поднял руку, ибо аплодисменты без того забрали много времени, и сказал, что выступление товарища Хомицкого в целом заслуживает все-таки положительной оценки как в силу своей принципиальности, так и настоящей заинтересованности в жизни всего нашего двора, который сделал уже много хорошего, но может еще больше. И не только может, а покажет на деле.

Последние слова вызвали новые аплодисменты и гул одобрения, Клава Ивановна тоже хлопала, но предупредила, что эти слова еще надо оправдать, а то товарищу Дегтярю придется забрать их назад. Степан, поскольку его перебили, продолжал стоять возле трибуны, мадам Малая сказала, пусть сядет на место, он свое время исчерпал, но Степан заявил, что его время ушло на других, а теперь он хочет ответить на обвинение, которое бросил ему Дегтярь. Нет, сказала мадам Малая, получится уже новое выступление, однако в перепалку вмешался сам товарищ Дегтярь и потребовал от председателя, чтобы соблюдала демократический централизм и предоставила слово, ибо так можно далеко скатиться. Нет, заартачилась Клава Ивановна, в таком случае поставим на голосование, но со всех сторон раздались возгласы в поддержку товарища Дегтяря.

— Так, — сказал Степан, — поехали дальше. Тут нам говорили, что все вопросы надо ставить по-государственному. А что значит: по-государственному? За весь СССР сразу или за всю Одессу? Государство, как паровоз: ты ему все части поставь на место, а одно колесо не поставь — в дупу он тебе поедет!

— Хомицкий, — сделала замечание Клава Ивановна, — ты не на Привозе.

— Не на Привозе, — ответил Степан, — там на другие слова мода. А что паровоз без колеса не поедет, это факт. Давайте проверку сделаем: позакрываем во дворе все клозеты, все краны — что тогда будет? В другой двор пойдешь? А я и в другом дворе и во всем городе закрою — куда ты пойдешь? В другой город поедешь? А я и в другом городе закрою. Везде закрою!

— Браво! — закричал Граник. — Браво!

— Так я спрашиваю: надо сегодня ставить эту тему или ждать, пока везде будет полный срач, а тогда вспомним и покачаем головой, какие мы были неаккуратные!

— О! — воскликнул Иона Овсеич. — Теперь ты ставишь вопрос по-государственному!

Когда Степа вернулся на место, товарищ Дегтярь крепко пожал ему руку и повернул лицом к публике. В один момент казалось, сейчас обнимутся и поцелуют друг друга на глазах у всего народа, люди ждали и уже приготовились аплодировать, но Степан махнул рукой и поспешил к своему стулу.

— Не волнуйся, Хомицкий, — подбодрила мадам Малая, — такого сантехника, как ты, соседи подсиживать не будут: кто хочет самому себе вред! Слово имеет Дина Варгафтик.

Да, сказала Дина, никто не хочет самому себе вреда. Но не хотеть можно по-разному: один говорит, меня это не касается, и сидит сложа руки, хотя надо стучать руками и ногами в дверь, а другой говорит, меня это касается, стучит так, что в Москве слышно, и получает за это кучу неприятностей. Возьмем пример. Иосиф Котляр, который недавно поменял квартиру из Николаева, каждый вечер после работы и каждое утро до работы крутит свой станок и делает гвозди. Где он достал станок и где он достает проволоку, она не хочет вмешиваться, для этого есть свои специалисты, пусть разбираются, но от станка трясется весь дом. Спрашивается, что она должна делать: молчать или, наоборот, стучать изо всех сил? Но если трясется весь дом, то есть разрушается жилой фонд, кто дал моральное право молчать? Никто не давал, и она уже десять, двадцать, сто раз предупреждала Котляра, что на шум, который идет от станка, как от хорошей камнедробилки, ей и ее Грише плевать, но на разрушение жилого фонда они плевать не будут, и никто не заставит. Гриша, правда, говорит, не надо связываться с Котляром, мы еще не знаем, что это за человек, но она ответила своему Грише, пусть лежит с ногами на диване и читает газету, а ей, когда такое безобразие на глазах у всех людей, не лежится. И что? На днях она опять имела разговор с этим гвоздарем, сначала он как будто понял, а в конце вдруг харкнул и послал ее к такой матери! Сегодня наш товарищ Дегтярь так красиво рассказывал про новую Конституцию, что все люди равны, а для Котляра с его гвоздарней наша Конституция не существует, а есть какой-то отдельный закон, который дает ему право садиться людям на голову и посылать женщину к такой матери. До каких пор, люди хотят знать, где граница?!

Все ожидали, что сейчас выступит со своим объяснением сам Котляр, но вместо него поднялся товарищ Дегтярь. Насчет станка и проволоки, сказал он, нам известно, что Иосиф Котляр, бывший красный партизан, с простреленным легким и без одной ноги, то есть инвалид гражданской войны, держит патент от финотдела. Другое дело, что станок, по словам Дины Варгафтик, стучит день и ночь. Выходит, Котляр имеет от него не приработок, а главный заработок, и тут мы хотим получить ответ, откуда берется столько сырья.

Иона Овсеич не сказал, что в данном случае сырье, проволока-катанка, особенно дефицитное, но каждый хорошо знал, какой дефицит на гвозди, и нетрудно было сделать вывод.

Иосиф Котляр, с огромным, в два солдатских ремня, животом, остановился возле трибуны, потер ладонью плешь, тихо улыбнулся и произнес:

— Товарищи жильцы и соседи, эта женщина сказала, что Котляр разрушает дом. Что я могу ответить на это? Я могу ответить: это неправда, она сама в десять раз больше разрушает, когда стучит на мужа стулом, так что у меня люстра качается. Я не буду мешаться в ее личную жизнь — ей нравится, пусть стучит, ее мужу нравится, пусть терпит, — но если человеку говорят: ты разрушаешь наш жилой фонд, — это больно слышать. Теперь насчет сырья. Откуда я его достаю? Хотите, я могу дать вам адрес, вы тоже достанете — это не левый товар, это отходы, которые отправляют на переплавку, потому что производству не выгодно с ним возиться. Но, с другой стороны, это полуфабрикат, и такой капиталист, как я, не брезгует иметь дело с полуфабрикатом, который идет в отходы.

Ефим Граник закричал с места, что такому человеку надо руки целовать, потому что он экономит государственное добро, но Дина Варгафтик опять повторила: кому по вкусу, пусть целует Котляра куда угодно, а откуда он достает свои полуфабрикаты, мы не маленькие дети, чтобы кормить нас всяким дрек. То же самое насчет жилого фонда, пусть ее режут на куски, она все равно будет повторять: от каждого удара станка, когда выскакивает гвоздь, все дрожит и ходит ходуном. Пусть назначат комиссию, и посмотрим, что скажет комиссия.

— Какая комиссия! — опять выскочил Граник. — Человек — бывший красный партизан, а не какой-нибудь рецидивист, потерял за советскую власть полноги и кусок легкого!

— Сядь! — приказала мадам Малая. — Сядь на место, а то я тебя выведу в два счета.

— А я прошу не кричать на меня, — ответил Ефим. — Граника на испуг не возьмешь!

Слово получил Хомицкий. Что правда, сказал он, то правда: шум от станка идет. Но от машины или подводы, когда они проезжают по мостовой, шуму в десять раз больше, а дом стоит себе на месте и не разрушается, потому что у каждого здания есть запас прочности. У нашего дома тоже есть, так что Дина Варгафтик может спокойно спать со своим Гришей, хоть лицом кверху, хоть другим местом: потолок не упадет на них.

Дина возмутилась: пусть делает свои дурацкие намеки своей жене! А комиссию надо назначить, и посмотрим, кто прав.

Иона Овсеич наклонился к председателю, шепнул несколько слов, Клава Ивановна в ответ кивнула головой, велела всем замолчать и объявила:

— Поступило предложение назначить комиссию. Ставлю на голосование.

— Зачем голосовать? — развел руками Котляр. — Вы хотите комиссию — делайте комиссию.

— Тебя никто не спрашивает, — мотнула головой Клава Ивановна — Мы сами знаем, что нам делать, а хочешь ты или не хочешь, твое дело маленькое.

Все, включая самого Котляра, были за комиссию, против — один, Ефим Граник. Он встал, высоко поднял руку, чтобы все хорошо видели, и держал, пока мадам Малая не приказала:

— Сядь на место и не смеши людей.

Собрание поручило президиуму подготовить список, товарищ Дегтярь тут же поднялся и внес предложение избрать комиссию в составе трех человек, а именно: председатель — инженер Лапидис, члены — сантехник Хомицкий и доктор Ланда, ответственный за исполнение — Малая, Клава Ивановна. Голосовать можно поименно или списочно — как пожелает масса. Клава Ивановна сказала, здесь чужих нету, каждую кандидатуру знают в лицо, так что нет смысла поименно.

Проголосовали список в целом. В этот раз все были за, воздержался один: Ефим Граник.

Поскольку комиссия была утверждена, а время затянулось, председатель, посовещавшись с товарищем Дегтярем, внесла предложение прекратить дальнейшие прения и дать заключительное слово докладчику. Иона Овсеич уже подошел к трибуне, но в это время инженер Лапидис закричал с места, что заявляет решительный самоотвод.

— Вспомнил! — возмутилась Клава Ивановна. — Дома своей жене будешь заявлять отвод, а здесь тебе народ доверил, и скажи спасибо.

— При чем тут доверие! — крикнул в ответ Лапидис. — У меня круглый год командировки, я неделями дома не ночую.

— Где ты ночуешь, это твое личное дело, а раз масса тебе доверила, ты должен гордиться, — сказала мадам Малая, и весь зал поддержал ее, потому что у каждого есть свои личные дела, а если так рассуждать, то для общественной работы надо будет специально нанимать каких-то людей.

— Самоотвод не принимается, — повторила мадам Малая и предупредила инженера Лапидиса, что у собрания может лопнуть терпение, а обращаться по месту его службы — это лишняя трата времени и никому не нужно.

Лапидис наклонил голову, как задиристый бычок, однако было ясно, что подходящий момент для самоотвода упущен и теперь своей настойчивостью можно вызвать только протест и справедливое возмущение.

— Ладно, — сдался Лапидис, — ваша взяла.

Клава Ивановна одобрительно кивнула головой, однако в словах чувствовалась осторожность:

— Еще посмотрим, как ты докажешь на деле.

— Докажет! — весело произнес Иона Овсеич. — Лапидис не такой человек, чтобы отлынивать. А сейчас позвольте мне от имени домоправления, актива и общественности двора выразить благодарность товарищу Гранику, Ефиму Лазаревичу, за добросовестную работу по подготовке объявления, а также выразить уверенность, что и впредь он будет участвовать в художественном оформлении всех мероприятий по линии политмассовой работы.

Товарищ Дегтярь сделал Гранику знак подойти к трибуне, чтобы лично пожать руку, однако, от волнения и полной растерянности, тот направился прямо в противоположную сторону — к выходу. Люди засмеялись, дали ему возможность сделать несколько шагов к дверям, а там взяли за плечи и повернули обратно. Потом, уже возле трибуны, когда товарищ Дегтярь протянул обе руки, все увидели, что у Ефима на глазах слезы, засмеялись еще веселее и захлопали.

— Честное благородное слово, честное благородное слово! — повторял Ефим, а Иона Овсеич обеими своими руками крепко жал ему руку и не выпускал.

— А где твоя Соня? — спросила мадам Малая. — Когда целый день сидишь дома или в синагоге и больше разговариваешь с богом, чем с людьми, не знаешь, что делается на белом свете, а так бы она сейчас увидела своими глазами, какой у нее муж.

Ефим вытер ладонями слезы, повернулся лицом к людям и сказал:

— Мой папа был маляр. В пятнадцатом году, когда красили фронтон на четвертом этаже, Екатерининская, дом номер три, он упал с люльки на каменный тротуар и больше не поднялся. В этот день я работал с папой и видел своими глазами. А теперь публика объявляет мне благодарность за лист бумаги, который любой мог бы нарисовать не хуже меня. Честное благородное слово, зайдите к Гранику днем, вечером, ночью, когда хотите, я буду ждать.

Товарищ Дегтярь вышел вперед, опять пожал Ефиму руку, за ним по очереди весь рабочий президиум — мадам Малая, доктор Ланда, Степа Хомицкий и Дина Варгафтик.