"Это не трубка" - читать интересную книгу автора (Фуко Мишель)

II. РАЗОБРАННАЯ КАЛЛИГРАММА

Рисунок Магритта (в данный момент я говорю только о первой версии) столь же прост, как страница, позаимствованная из учебника ботаники: фигура и текст, ее называющий. Нет ничего легче, как узнать таким образом нарисованную трубку, нет ничего легче - наш язык знает это лучше нас, - как произнести «имя трубки». Но странность этой фигуры - не в «противоречии» между текстом и изображением. И тому есть причина: противоречие здесь могло быть либо между двумя высказываниями, либо внутри одного и того же высказывания. Но я прекрасно вижу, что здесь есть лишь одно высказывание, и оно не может быть противоречивым, поскольку подлежащее предложения - простое указательное местоимение. Значит, оно ложное, так как его «референт» - совершенно очевидная трубка -не подтверждает его? Но кто всерьез станет утверждать, что эта совокупность пересекающихся линий над текстом действительно

Сбивает с толку неизбежность соотнесения текста с рисунком (к чему призывают нас указательное местоимение, смысл слова

Что за чертовщина, я не могу избавиться от мысли, что все дело - в некоей операции, которую простота результата сделала невидимой, но именно она может объяснить вызванное этим результатом смутное замешательство. Эта операция - каллиграмма, тайно выстроенная Магриттом, а затем со всей осторожностью демонтированная. Каждый элемент фигуры, их взаиморасположение и их соотношение - производные этой операции, отмененной сразу же после того, как она была выполнена. Видимо, необходимо предположить, что прежде, чем рука вывела какую-либо надпись и появился рисунок картины, а на ней - рисунок трубки, прежде чем возникла огромная парящая трубка вверху, за этим рисунком присутствовала некая сначала созданная, а затем разрушенная каллиграмма. И то, что мы видим здесь, - констатация ее провала и ее жалкие останки.

В своей тысячелетней традиции каллиграмма имеет три функции: восполнять алфавит; делать возможными повторы, не прибегая к риторике; захватывать вещи в ловушку двойного начертания. Прежде всего каллиграмма предельно сближает между собой текст и фигуру: она составлена из линий пограничных тем, что очерчивают форму предмета, и тем, что располагают последовательность букв; она помещает высказывания в пространство фигуры и заставляет текст

Итак, каллиграмма - это тавтология. Но противоположная риторике. Последняя играет на избыточности языка, прибегая к возможности дважды сказать одни и те же вещи разными словами, или же пользуется чрезмерным языковым богатством, называя две различные вещи одним и тем же словом; сущность риторики - в аллегории. Каллиграмма же использует свойство букв обладать одновременно и ценностью линейных элементов, которые можно расположить в пространстве, и ценностью знаков, которые должно развертывать в единую цепь звуковой субстанции. Будучи знаком, буква позволяет фиксировать слова; будучи линией, она позволяет изображать вещь. Таким образом, притязание каллиграммы - в том, чтобы, играя, стереть все базовые оппозиции нашей алфавитной цивилизации: показывать - называть; изображать - говорить; воспроизводить - произносить; имитировать - обозначать; смотреть - читать.

Дважды загоняя в засаду вещь, о которой идет речь, каллиграмма готовит ей самую совершенную ловушку. Благодаря своей двойственности, она ставит вещи такой калкан, который не способны соорудить ни речь сама по себе, ни чистый рисунок. Каллиграмма устраняет непреодолимую пустоту, которую слова сами не в силах победить, навязывая им посредством уловок письма, играющего в пространстве, зримую форму их референций: искусно расположенные на листе бумаги, знаки призывают извне, через поля, которые они обрисовывают, через раскрой их массы на пустом пространстве страницы, ту самую вещь, о которой говорят. Но взамен видимая форма оказывается изъеденной письмом, словами, - они полностью выработали ее изнутри и, предотвращая ее неподвижное, двойственное, безымянное присутствие, исторгли целую сеть значений, нарекающих ее именем, определяющих ее, закрепляющих в мире дискурсов. Двойная западня; неизбежная ловушка: как вырваться отсюда полету птиц, мимолетной форме цветов, струям дождя?

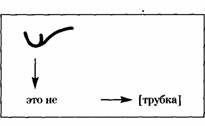

А теперь - рисунок Магритта. Начнем с первого, самого простого. Он кажется мне фрагментами распутанной каллиграммы. Под видом возврата к предшествующей позиции, он повторяет три ее функции, но лишь для того, чтобы извратить их, внести смуту во все традиционные взаимоотношения между языком и образом.

Текст, захвативший фигуру ради восстановления старой идеограммы, вновь занимает свое место. Он вернулся на свою естественную позицию - внизу: туда, где он служит опорой для изображения, называет, объясняет его, разлагает, помещает в последовательность текстов и на страницы книги и вновь становится «легендой». Форма же поднимается обратно на свои «небеса», откуда сообщничество букв с пространством заставило ее на мгновение спуститься: свободная от всех дискурсивных привязок, она снова сможет парить в своем природном молчании. Мы возвращаемся к странице и к ее старому принципу полиграфического расклада. Но только на первый взгляд. Ибо слова, которые я теперь хочу прочесть под рисунком, сами являются нарисованными словами - изображения слов, которые художник поместил вне трубки, но внутри общего (и, впрочем, неопределимого) периметра своего рисунка. Из каллиграфического прошлого, которое я вынужден им одолжить, слова сохранили свою принадлежность рисунку и свое состояние нарисованной вещи: так, что я вынужден читать их как накладывающиеся сами на себя; это слова, рисующие слова же; они образуют на поверхности изображения отсветы фразы, говорящей, что это не трубка. Текст в изображении. И наоборот, представленная здесь трубка нарисована той же рукой и тем же пером, что и буквы текста: она продолжает письмо в большей степени, нежели иллюстрирует его или восполняет недостающее в нем. Трубка кажется заполненной смолотыми в порошок буковками, графическими знаками, сведенными к состоянию фрагментов и рассеянными по всей поверхности изображения. Фигура в графической форме. Невидимая предварительная каллиграфическая операция скрестила письмо и рисунок; и когда Магритт вернул вещи на свои места, он позаботился о том, чтобы фигура удержала в себе усердие письма и чтобы текст был не чем иным, как нарисованной репрезентацией.

То же самое и с тавтологией. По-видимому, Магритт возвращается от каллиграфического удвоения к простому соответствию изображения своей «легенде». Немая и вполне узнаваемая фигура показывает, не говоря этого, вещь в самой ее сути; и помещенное внизу имя получает от изображения «смысл» или способ употребления. Но, сопоставленный с традиционной функцией легенды, текст Магритта вдвойне парадоксален. Он задается целью назвать нечто, по всей очевидности, в том не нуждающееся (форма слишком знакома, имя слишком привычно). И в момент, когда текст должен дать имя, он дает его, но отрицая это имя. Откуда идет эта странная игра, если не от каллиграммы? - От каллиграммы, дважды говорящей одну и ту же вещь (когда одного раза, несомненно, было бы достаточно); от каллиграммы, заставляющей скользить и взаимоналагаться, перекрывая друг друга, то, что она показывает, и то, что она говорит. Чтобы текст вырисовывался и чтобы его помещенные рядом знаки образовывали голубя, цветок или ливень, нужно, чтобы взгляд зависал над любой из возможных дешифровок; нужно, чтобы буквы оставались точками, фразы - линиями, абзацы - поверхностями или массами, - крыльями, стеблями или лепестками; нужно, чтобы текст ничего не говорил разглядывающему его субъекту, являющемуся зрителем, а не читателем. Как только он и вправду начинает читать, форма рассыпается; вокруг узнанного слова, понятой фразы остальные графические элементы разлетаются, унося с собой видимую полноту формы и не оставляя ничего, кроме линейного, последовательного развертывания смысла: еще меньше, чем падающие одна за другой капли дождя, оброненное перо или оборванный лист. Вопреки видимости, каллиграмма не говорит, принимая форму птицы, цветка или дождя: «это голубь, цветок, падающий ливень»; стоит ей начать говорить это, стоит словам заговорить и выдать свой смысл, как оказывается, что птица улетела и дождь высох. Для видящего каллиграмма

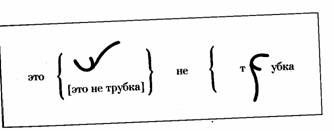

Магритт перераспределил в пространстве текст и изображение; каждое вновь занимает свое место, но при этом удерживая нечто от уклончивости, свойственной каллиграмме. Нарисованная форма трубки изгоняет любой текст пояснения или обозначения, настолько она узнаваема; ее школьный схематизм ясно говорит: «Вы прекрасно видите эту трубку, которой я являюсь, и было бы смешно, если бы я пыталась расположить составляющие меня линии таким образом, чтобы написать ими: это трубка. Будьте уверены, слова нарисовали бы меня гораздо хуже, нежели я сама себя представляю». И в свою очередь текст в этом старательном рисунке, изображающем надпись, предписывает: «Принимайте меня за то, чем я откровенно и являюсь: буквы, помещенные одна возле другой, своим расположением и формой облегчающие чтение, они не могут не быть узнаны и доступны даже с трудом читающему по складам школьнику; я не стараюсь округлиться, чтобы стать сперва чашечкой, а затем мундштуком трубки: я - не что иное, как слова, которые вы сейчас читаете». В каллиграмме «еще не говорить» играет против «уже не представлять». В

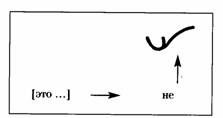

Но, боюсь, я пренебрег тем, что, возможно, является основным в

Итак,

|

Но в то же время тот же самый текст провозглашает совершенно другую вещь: «Это» (это высказывание, которое вы видите расположенным перед вашими глазами в виде линии разрозненных элементов и в котором

|

Но в целом легко увидеть, что высказывание Магритта отрицает именно одновременную и обоюдную взаимопринадлежность рисунка трубки и текста, которым можно именовать эту же самую трубку. «Обозначать» и «рисовать» не покрывают друг друга, разве что в каллиграфической игре, маячащей где-то на заднем плане всей конструкции, которая предотвращена одновременно и текстом, и рисунком, их разделенно-стью в данный момент. Отсюда - третья функция высказывания: «Это» (эта совокупность трубки в стиле письма и нарисованного текста) «не» (не совместимо с…) «трубка» (смешанный элемент, принадлежащий одновременно речи и изображению, двойственное бытие которого стремится проявить вербальная и визуальная игра каллиграммы).

|

Магритт вновь открывает ловушку, которую каллиграмма захлопывает на том, о чем она говорит. Тут внезапно ускользает сама вещь. На странице иллюстрированной книги мы не привыкли обращать внимание на это маленькое белое пространство, бегущее над словами и под рисунками, служа им общей границей для непрестанных переходов: так как именно здесь, на этих нескольких миллиметрах белизны, на стихшем песке страницы, завязываются между словами и формами все отношения означивания, называния, описания, классификации. Каллиграмма вбирает в себя этот разрыв; но, однажды раскрытая, она не заставляет его появиться вновь; ловушка разверзается на уже пустом месте: изображение и текст распадаются в разные стороны согласно гравитации, свойственной каждому из них. У них больше нет общего пространства, места, в котором они могли бы взаимодействовать, где слова были бы способны к восприятию фигуры, а изображения могли бы войти в лексический ряд. В маленькой полоске, тонкой, бесцветной и нейтральной, что отграничивает в рисунке Магритта текст и фигуру, можно увидеть ту полость, ту неопределенную, туманную область, что разделяет теперь трубку, парящую в небесах изображения, и земное топтание слов, шествующих друг за другом по прямой линии. Сказать, что существует лакуна или пустое пространство, - сказать слишком много: скорее, это отсутствие пространства, стирание «общего места» между знаками письма и линиями изображения. «Трубка», никогда не делимая на называющее ее высказывание и призванный изображать ее рисунок, эта трубка - тень, где переплелись линии формы и волокна слов, окончательно исчезла. Исчезновение, которое, по ту сторону этого неглубокого ручья, отмечает, забавляясь, текст: это не трубка. Рисунок трубки, теперь пребывающий в одиночестве, может сколько угодно стараться быть похожим на форму, которую обычно обозначает слово

Нигде нет трубки.

Теперь становится понятной последняя магриттов-ская версия

Все надежно закреплено внутри школьного пространства: картина или доска «показывает» рисунок, «показывающий» форму трубки; и текст, написанный усердным учителем, «показывает», что речь идет действительно о трубке. Указка учителя, которую мы не видим, тем не менее царит надо всем, так же как и его голос, весьма отчетливо выговаривающий: «Это трубка». От картины к изображению, от изображения к тексту, от текста к голосу эта своего рода указка свыше отмечает, показывает, фиксирует, устанавливает, навязывает систему отсылок, пытается утвердить единое пространство. Но почему я ввел еще и голос учителя? Так как едва он произносит «это трубка», он тут же осекается и бормочет: «это не трубка, но рисунок трубки», «это не трубка, но фраза, говорящая, что это трубка», «фраза: «это не трубка» яе есть трубка»; «во фразе «это не трубка»

Отрицания множатся, голос сбивается и глохнет; учитель опускает указку, поворачивается спиной к доске и смущенно смотрит на хохочущих учеников, ему невдомек, что они так громко смеются оттого, что над школьной доской и над отбубнившим свои отрицания учителем поднимается дымок, медленно принимающий некую форму и теперь со всей точностью и несомненностью обрисовывающий трубку. «Это трубка, это трубка», - кричат ученики, топающие ногами, в то время как учитель все тише и тише, но с той же настойчивостью, шепчет, хотя никто уже его не слышит: «И все же это не трубка». Он не ошибается: так как эта трубка, столь зримо парящая над сценой как вещь, к которой отсылает рисунок на доске и во имя которой текст может говорить с полным основанием, что рисунок действительно не трубка, эта трубка сама не что иное, как рисунок; это отнюдь не трубка. Как на доске, так и над нею рисунок трубки и текст, который должен ее называть, не находят места встречи, места, где они вновь окажутся пришпиленными друг к другу, как в каллиграмме, которая с большой самоуверенностью пыталась это осуществить.Тогда на этих заостренных, столь видимо неустойчивых ножках мольберт может лишь качнуться, рама развалиться, картина - упасть на землю, буквы - рассыпаться, а «трубка» - «разбиться»: общее место - банальное произведение или обыденный урок - исчезло.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |