"Повести" - читать интересную книгу автора (Рубинштейн Лев Владимирович)

КОМЕТА

|

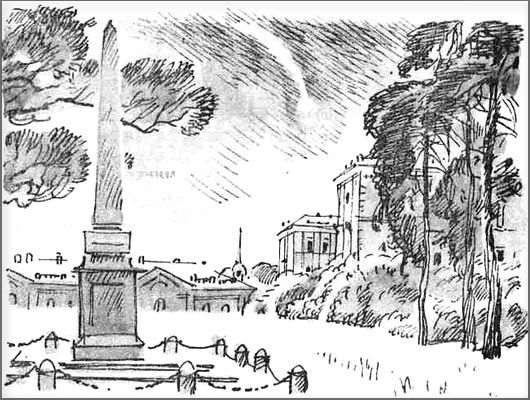

Повое светило появилось на небе Царского Села.

Над беседками, мостиками и аллеями, между звёзд, висела яркая завитушка, похожая на перо петушиного хвоста. Панькина мать, выходя на улицу, каждый раз крестилась. Панькин отец, небольшой, суровый человек с густыми усами, поглядывая на завитушку, кряхтел и ёжился.

— Что это, батюшка? — спрашивал Панька.

— Небесное тело, именуемое комета. Летит своим чередом, нам до нее далеко.

— А почему мать боится?

— Матери всего боятся. Попы говорят, что сие есть божий знак.

— К чему?

— К войне.

— А с кем война?

— С французом. С Наполеоном — слыхал?

— Слыхал. Да ведь наши ихних побьют, чего ж тут бояться?

— Ты много ли на войне бывал? — сердито спросил отец.

— Не бывал вовсе.

— То-то… Война, сынок, — это огонь и разорение. Кто с войны вернётся, а кто и нет. И будут матери и отцы плакать. Были у меня два друга, десять лет вместе шагали, вместе кашу ели. Оба на Сен-Готарде остались… одного пулей уложило, другой с кручи сорвался…

Панька вспомнил про своего старшего брата Николая, гвардейского солдата.

— Батюшка, — сказал он, — а гвардия на войну ходит?

— Ходит, — отвечал отец. — А как же?

— И Николай пойдёт?

— Пойдёт, ежели надо будет, — насупившись, сказал отец.

— И я с ним!

— Ты? Кому ты там понадобился? Лучше понатаскай ельника. Видишь, начальство приказало махровую розу на восточной стороне сажать. Надо еловыми ветками прикрывать, как бы не поморозило.

— А куда же её сажать?

— На южной стороне надо. Там и сырости меньше. Роза любит сухие места, запомни! Да здесь государь гуляет, вот и сажай здесь…

Отец натянул картуз на уши и занялся розовыми кустами.

Панька завидовал брату Николаю. У Николая были лихие усы и блестящий кивер с золотыми шнурами. Ему разрешали ходить на побывку к родителям раз в год, к какому-нибудь большому празднику, и то потому, что родители его были дворцовыми служителями. Николай был в солдатах три года, а ещё ему оставалось служить двадцать два года. Соседские мальчишки набивались в садовничий дом и восхищённо трогали погоны, вензеля и тесак гвардейского солдата. Но Николай не хвастался своей блестящей формой. Он прогонял мальчишек, закуривал длинную трубку и рассказывал совсем не о геройских делах: о сердитом начальстве, о муштре, о холоде, о побоях — больше всего о побоях. Солдат били палками, шомполами, тростями, длинными прутьями, ножнами сабель и просто кулаками.

Били за малейшую провинность. Стоя во фрунте, кровь утирать не полагалось, но за испачканный кровью мундир ставили на караул вне очереди. А на карауле полагалось стоять, вытянувшись на морозе, в одном мундире, четыре часа.

— Ах ты голубь мой, — всхлипывала мать, — пропадает молодая твоя жизнь!

— Зато гвардия, — угрюмо говорил отец.

Паньке очень обидно было всё это слушать. Ему раньше казалось, что служить в гвардии весело и интересно, что гвардия — это что-то парадное, особенное, почти игрушечное, как дворцы, как беседки, статуи и фонтаны. А тут побои, мороз, строевая служба… Господин поручик пьяница, ротный командир зверь, солдат не человек… Панька сердито нахлобучивал картуз и уходил на улицу, где над всем великолепием Царского Села ярко горела в небе комета, предвещавшая войну.

— Итак, господа, — возгласил Кошанский, бросая на кафедру лист со своими записями, — повторяю, что ничто столько не отличает человека от прочих животных, как сила ума и дар слова. Сие прошу отметить в записках ваших.

Кошанский был профессором словесных наук. Человек он был круглый, пухлый и приятный, но близорукий. Сидя за кафедрой, он не мог издали разглядеть учеников, которые каждый за своей конторкой занимались разными делами: одни читали книги (это были Кюхельбекер и Вольховский), другие дремали (Дельвиг и сын директора Малиновский), третьи рисовали (Илличевский), четвёртые смотрели по сторонам и перешёптывались (Пущин и Пушкин). Слушали профессора немногие, и те позёвывали, вежливо прикрывая рот рукой. Записок не вёл никто.

Кошанский собрал бумаги и встал.

— А теперь, господа, — сказал он, — будем пробовать перья! Опишите мне, пожалуйста, розу стихами!

По классу прокатился гул голосов. Это было ново и интересно. Илличевский величественно обмакнул перо в чернильницу и красиво вывел на листе бумаги слово «роза». Наступила тишина, прерываемая только скрипом перьев.

Кошанский прохаживался между конторками, иногда поднося к глазам лорнет. Возле Илличевского он задержался.

— «Цветок прекрасен, коим днесь украшен»… «Прекрасен — украшен»… Тяжеловато, друг мой! Повторение схожих звуков в одной строке не способствует украшению стиха. «Днесь» — слово старое. А впрочем, продолжайте… Пущин, что же вы?

Жанно встал.

— У меня ничего, господин профессор.

Жанно не имел способностей к стихам и на уроках словесности откровенно скучал.

— Напрасно, друг мой! Я не жду от воспитанников сочинений, равных по таланту стихам Державина. Но уменье излагать свои мысли начинается именно с сочинений. Впрочем, неволить никого не стану. Пушкин, что у вас?

— Пока ничего, — рассеянно отвечал Пушкин, грызя перо.

Кошанский усмехнулся и проследовал на кафедру.

— Неужто и у тебя не выходит? — удивлённо шепнул Жанно Пушкину.

Пушкин не ответил. Он писал или, вернее, набрасывал строчки, сидя боком к конторке и свесив левую руку. Жанно честно пытался написать что-нибудь, но не мог придумать ни строчки. Бедняга Жанно и стихов писать не умел, и цветов не любил. Да и зачем писать про розу? Не лучше ли про древних героев?

Перо Пушкина скрипело и едва не ломалось. Но левая рука всё так же небрежно свисала вдоль туловища. Пушкин не любил утруждать себя лишними движениями.

— Вот, господин профессор, — проговорил он минут через пять, вставая.

— О! Как скоро! Читайте, прошу вас! Пушкин начал:

Кошанский прослушал всё до конца задумавшись. Потом поднёс к глазам лорнет, посмотрел на Пушкина и опустил лорнет.

— Прелестно, мой друг, — сказал он, — не по вашему возрасту прелестно… хотя и напоминает некоторые создания лёгкой французской поэзии. Впрочем, к разбору сочинения вашего мы вернёмся на следующей лекции. Илличевский, что у вас?

— Я не успел дописать, господин профессор, — хмуро отвечал Илличевский.

В этот момент зазвонил колокол. Урок был окончен. Кошанский удалился, забрав с собой листок Пушкина.

Он шёл по коридору, держа перед собой листок, читал его на ходу и шевелил губами.

— Не отделано, — шептал он, — но… любопытно!

Следующая лекция была Куницына.

Куницын поднимался на кафедру стремительно и сразу же начинал лекцию. На его уроках никто не читал, не дремал и не рисовал. Он был ещё совсем молод, голос у него был звонкий. Говорил он о «праве естественном».

— В праве естественном — права и обязанности людей, как разумных существ, равны и одинаковы… Кто поступает с другими людьми как с вещами, тот противоречит понятиям собственного разума…

— «С людьми как с вещами»? Это он про крепостных мужиков? — тихо спросил Жанно.

— Да, — прошептал Пушкин, — похоже на Радищева!

Жанно знал от родителей, что Радищев писатель тайный. Он написал книгу, полную «возмутительных мыслей», — хотел, чтоб мужиков освободили от власти помещиков! Книга эта была запрещена. О ней говорили только шёпотом.

— Ты видел книгу Радищева?

— Не шуми… Есть у дяденьки моего Василья Львовича. Переписано от руки.

— И тебе Василий Львович позволил её читать?

— Да нет, — неопределённо сказал Пушкин, — не то что позволил… Но шкап его не запирается…

— И ты всё прочитал?

— Не всё. Почерк неразборчивый.

Удивительный мальчик был этот Саша Пушкин! Он читал всё, что находил в незапертых шкапах своих родственников! Даже учёный Кюхля ему завидовал!

Для Жанно всё это было гораздо интереснее, чем словесные науки. Его больше занимали идеи, чем стихи. А идей у Куницына было много, и он их очень хорошо и понятно излагал.

— Сохранение свободы есть общая цель всех людей, — говорил Куницын. — Кто нарушает свободу другого, тот поступает противу его природы…

— Видишь? — шепнул Жанно. — А Пилецкий вчерась молвил на прогулке, что свобода есть бесчинство и вред, наносимый другим.

Пушкин пожал плечами.

— Я свободный человек, — сказал он по-французски, — и до других мне дела нет.

— Да что ты всё про себя? — проворчал Жанно.

Удивительный мальчик был этот Саша Пушкин! Казалось, он никого не уважает. Жанно с ним постоянно спорил, но всё-таки не мог без него обойтись. Было что-то в Пушкине необыкновенно привлекательное — не то светлая улыбка, не то прямая душа, не то открытый нрав. Разговаривая с лицейскими, он всегда смотрел прямо в глаза собеседнику, не то что Горчаков, который глядел поверх головы, или Корф, который всегда посматривал по сторонам…

Да вот ещё Вольховский… Тот был мальчик чудаковатый. Он не хотел спать на мягкой постели и с первых же дней в Лицее велел всё мягкое с кровати снять. Он постоянно носил в руках две тяжёлые книги.

— Для упражнения терпения, — говорил он.

Упражнения Вольховского доходили до того, что он читал стихи, засунув в рот два камешка.

— Древний оратор Демосфен, — сообщил он, — поучал, что сие есть лучший способ научиться говорить понятно.

Когда Вольховский однажды отказался надеть шинель, выходя на мороз, Кюхля пришёл в восторг.

— Да это подлинный Суворов! — воскликнул он.

|

С тех пор Володю Вольховского прозвали «Суворчиком». И никто не удивлялся, когда он садился на стул верхом, лицом к спинке.

— Это он учится сидеть на коне, — объяснял Кюхля, — и несомненно будет великим полководцем.

В «компанию» Жанно входил ещё Ваня Малиновский, сын директора.

Малиновский был старше всех лицейских — ему было уже шестнадцать лет. В Лицее его звали «казаком» за буйный нрав. Он постоянно состоял в ссоре то с Кюхлей, то с Дельвигом, то с Яковлевым. Получая плохую отметку, он усаживался, сердито хлопая доской конторки. В драки он вступал редко, но обижался мгновенно, даже если его случайно толкнули под локоть при разборке шинелей. Впрочем, мирился он так же быстро, как ссорился.

— Ты сегодня в ссоре с Кюхлей? — спрашивал его Жанно.

— С утра помирился, — отвечал Малиновский.

— А с Дельвигом?

— С Дельвигом? Я нынче с ним ещё не ссорился!

— Вот и не ссорься. А то к вечеру придётся вас мирить.

Малиновский начинал смеяться:

— Ах ты, Жанно! Да ты всем приятель!

— Ну, не всем… Но это скучно каждый день бешеных мирить!

Жанно и в самом деле никогда ни с кем не ссорился. Да с ним и поссориться было трудно. Он всегда был спокоен и рассудителен. В бурном лицейском обществе на этого плечистого, крепкого, ясноглазого мальчика смотрели как на судью. Даже неугомонный Кюхля затихал в его присутствии.

— Пущин со всеми в дружбе, — замечал Малиновский.

— Пущин вполне порядочный человек, — подтверждал Дельвиг.

— Жанно — прелесть, — добавлял Пушкин.

Ежедневно после чая в большой зал медлительной, тяжёлой походкой входил директор Малиновский. Гомон утихал, мальчики собирались вокруг директора. Сначала лицейские боялись этого сутулого, насупленного человека. Потом они осмелели. Директор никогда не кричал и не сердился. Он выслушивал любого мальчика и отвечал ему тихо, глядя вдаль, как будто сам с собой беседовал.

— Россия ждёт вас, — говорил он. — Не балованные дети ей надобны, а люди сильные духом и мыслью. Присмотритесь к наукам, коим учат вас в сем заведении…

— Позвольте спросить, — выпалил Кюхельбекер, — являются ли поклоны частью наук?

Директор посмотрел на него внимательно.

— Я знаю ваше мнение о сем предмете, сударь, — сказал он, — но суть не в поклонах, а в том, чтоб, кланяясь ради вежливости, не становиться притом рабом. Ибо раб не может быть гражданином!

На следующий день Корф, посмеиваясь, сказал Кюхле:

— Гордись, директор назвал тебя «сударем»!

— И это всё, что ты заметил? — неожиданно вспыхнул Жанно.

— Я ещё заметил, что говорит он по-французски, как семинарист.

— Он и по-русски-то говорит мудрёно, — рассудительно ответил Жанно, — но суть слов его в том, что мы не должны быть рабами.

— Не понимаю, зачем нам об этом знать, — презрительно промолвил Корф, — уж мы, конечно, не рабы…

— Однако рабами владеем, — возразил Кюхля, — а это ведь почти одно и то же!

Корф, прищурившись, посмотрел сначала на Кюхлю, а потом на Жанно, фыркнул и отошёл в сторону.

— Спасибо, Пущин, за то, что поддержал меня, — горячо сказал Вильгельм, — ты преотличный малый!

…Так и жил Жанно в Лицее среди тридцати мальчиков. И постепенно перестал тосковать по дому. Он не жалел уже об играх, о книгах, о своей детской, о прогулках в Летнем саду.

Гуляя с лицейскими по аллеям Царского Села, под сводом засыпанных снегом ветвей, он увидел в небе комету. Пушкин посмотрел на неё и нахмурился.

— Говорят, это дурной знак, — сказал он.

— Кто знает? — отвечал Жанно. — А может быть, это знак надежды.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |