"Повести" - читать интересную книгу автора (Рубинштейн Лев Владимирович)

ЦАРСКОЕ СЕЛО

|

В Царском Селе всё напоминало о долге перед отечеством, но также и о долге перед престолом.

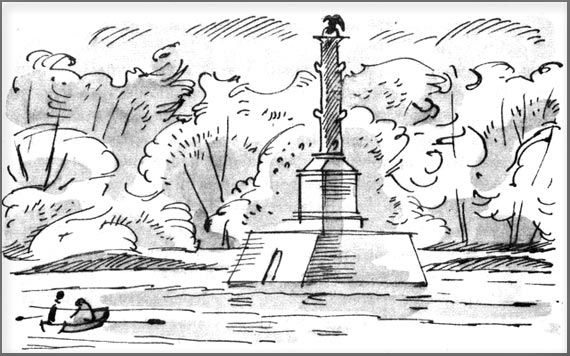

Густые парки стояли в золоте. Ветер нёс охапки жёлтых листьев и устилал ими длинные, прямые аллеи. На большом пруду ветер чувствовался сильнее. Он рябил воду. Посреди пруда возвышалась мраморная колонна, украшенная бронзовыми носами кораблей. На верхушке чёрный орёл летел, широко распластав крылья.

— «В память морских побед, одержанных в Архипелаге», — прочёл Жанно, стоя на корме лодки.

— Называется Ростральная колонна, — объяснил Панька, сидевший на вёслах, — в память победы над турецким флотом в ихней гавани Чесма. Тут и картина есть.

Панька был сыном дворцового садовника. И хотя ему было одиннадцать лет, но всё Царское Село и соседний городок Софию он знал наизусть: зачем какая колонна поставлена, и что статуи обозначают, и где кто живёт.

Он налёг на вёсла и подвёз Жанно поближе к картине. На бронзовой доске выпукло было представлено сожжение неприятельского флота при Чесме: корабли с падающими мачтами, пламя в виде завитушек, бомбы, летящие над флотом, и взволнованная вода.

— Это при покойной царице было, — добавил Панька, — а сейчас извольте, ваше благородие, выйти на берег и осмотреть Малую Ростральную колонну.

Малая Ростральная колонна стояла на северной стороне пруда.

— Называется Морейская, — объяснил Панька, — поставлена в честь его сиятельства графа Орлова. За военные заслуги.

Жанно привезли в Царское Село одним из первых. Не все лицейские ещё собрались. Дядя Рябинин сдал Жанно на руки директору Малиновскому. Директор жил в отдельном домике с высеченным на нём гербом Лицея. Там были изображены сова, лира, свиток и два венка — дубовый и лавровый. Внизу было написано: «Для общей пользы».

Директор сказал, что сова обозначает мудрость, лира — словесность, свиток — науки, а венки — награды достойным воспитанникам.

У директора было темноватое длинное лицо и рассеянный взгляд. Он посмотрел на Жанно задумчиво и положил ему руку на голову.

— Ведите себя в Лицее, как подобает потомку Пущиных, — назидательно произнёс по-французски дядя Рябинин.

— Отроки сии для нас — как книга с чистыми страницами, — проговорил директор по-русски, не глядя на Рябинина, — а цель наша — научить их быть полезными гражданами. Такова запись на первой странице сей книги.

— Гражданами? — беспокойно переспросил дядя. Слово «гражданин» считалось подозрительным.

— Да, милостивый государь! Служить благу общему есть обязанность гражданская!

Услышав слово «служить», Рябинин успокоился и даже вытащил из кармана табакерку и платок. Его обязанностью было отдать племянника в руки наставников, и он свою обязанность выполнил.

С Жанно сняли мерки для обмундирования и обуви. Снимали долго и тщательно. Придворные портные и сапожники совещались и записывали столбцы цифр в толстые книги.

— Попрощайтесь с вашим почтенным дядюшкой, — сказал директор, — и не расстраивайтесь. Вы, я вижу, юноша здравомыслящий. Будущее ваше принадлежит отечеству.

Директор обратился к высокому человеку, который молча стоял в тени, Жанно поначалу вовсе этого человека не заметил и посмотрел на него с удивлением. Глаза у этого человека были полузакрыты, а поверх галстука висел крест.

— Мартын Степанович, — сказал директор, — поручаю вам ещё одну юную душу: Пущин Иван. — Директор повернулся к Жанно. — Это наш инспектор, господин Пилецкий-Урбанович, — пояснил он, — будьте с ним откровенны, слушайтесь его. Он всегда возле вас будет.

Директор поцеловал Жанно в лоб, сел и углубился в книгу.

|

Инспектор взял Жанно за руку, как маленького, и повёл его в здание Лицея.

Лицей стоял рядом с дворцом — четырёхэтажный дом строгого вида. Лестница, по которой инспектор тащил Жанно, была крутовата. Жанно пытался избавиться от руки инспектора, но рука у него была железная, как лапа хищного животного.

— Как понравился вам наш директор? — спросил Пилецкий, не глядя на Жанно.

— Очень понравился, — отвечал Жанно.

Пилецкий промолчал. Втащив воспитанника на четвёртый этаж, он вдруг спросил отрывисто:

— В бога веруете?

— Я крещёный.

— Этого мало, — сурово сказал Пилецкий, — надо веровать сердцем… Вот ваша комната.

Комната была узка, тесна и темновата. На двери было написано «№ 13 — Иван Пущин». Над надписью было прорезано окошечко, задёрнутое кисейной занавеской.

Комната Жанно не понравилась. Но он повеселел, поглядев на соседнюю дверь: «№ 14 — Александр Пушкин» и такое же окошечко.

— Позвольте узнать, Пушкин здесь? — спросил он.

— Не приехал, — сухо отвечал инспектор.

Жанно с Пушкиным подружился ещё в Петербурге. Александр с дядей жили в гостинице (Пушкины приехали из Москвы). Гулять мальчики ходили в Летний сад. Играли в чехарду и в кегли. Пушкин бывал то в хорошем, то в плохом настроении. В хорошем он прыгал, скакал через высокие кусты — прыгун он был отличный, — кувыркался, шумел и изображал танцоров. В плохом — молчал, грыз ногти, надувал губы и глядел исподлобья. Середины у него ни в чём не было. В кегли он играл с увлечением, но горячился, посылал шары в сторону и бледнел, когда проигрывал.

— Нельзя же всегда выигрывать, — говорил ему Жанно.

Пушкин вдруг начинал хохотать, набрасывался на Жанно и щекотал его до упаду. Дело кончалось борьбой, из которой увесистый и спокойный Жанно всегда выходил победителем.

Пушкина в Царском Селе не было. Лицей был почти пуст; за приехавшими учениками никто не смотрел. Жанно бродил по бесконечным аллеям Екатерининского парка, тоскливо ступая по опавшей листве. На пруду он познакомился с Панькой, который оказался отличным проводником.

— Извольте поглядеть, ваше благородие, на те колонны. Павильон, название ему «Эрмитаж».

— Зачем?

— При покойной царице изволили кушать и развлекаться.

— А там что?

— Павильон, название ему «Камеронова галерея».

Жанно посмотрел — белая галерея, с террасами и лестницей к пруду, словно висела в воздухе, озарённая косыми лучами осеннего солнца.

— Статуи заметьте: старинный силач Геркулес и богиня Флора, которая деревьям и цветам начальница.

— А зачем галерея?

— Изволили гулять и развлекаться.

У Паньки на всё был один ответ. Зачем «Вечерний зал», спрятанный в густой зелени? «Танцевать и развлекаться». Зачем «Грот» на северном берегу пруда? «Отдыхать и развлекаться». А тройная «Рамповая аллея», обсаженная вязами и липами? «Известно, гулять и развлекаться»…

Жанно долго стоял перед затерявшейся в огромном парке небольшой статуей. Статуя изображала девушку, печально сидящую над разбитым кувшином. Из кувшина текла струя воды.

— Как красиво! — сказал Жанно.

— Фонтан, — невозмутимо сообщил Панька. — Начальство приказало в кувшине дыру просверлить и воду пустить, будто бы только что разбился. Называемое «Молочница». Господам придворным смотреть и развлекаться.

— Эх ты, профессор! — фыркнул Жанно и дёрнул Паньку за вихор.

— Я тут родился, — обиженно сказал Панька, — а брат мой в гвардии солдатом служит.

Жанно посмотрел на него и улыбнулся. Панька не был похож на сыновей дворцовых служителей, которые выросли возле дворца и привыкли с малых лет угодливо кланяться старшим и задаваться перед младшими, Панька был человек простодушный. Живя среди слуг и статуй, он понабрался важных слов, но никакой спеси в нём не было. Отец его попал в садовники из суворовских солдат, а мать была крепостной крестьянкой.

— Отец рассказывал, что при покойной царице тут славно развлекались, — сказал Панька, — не то что в России…

— В России? А тут тебе не Россия?

— Тут Царское Село, — пояснил Панька.

|

Жанно поглядел вдаль — туда, где за гущей деревьев, за Гатчинскими воротами, охраняемыми гвардейским караулом, начиналась «настоящая Россия» — страна приземистых чёрных изб, скрипучих колодезных журавлей и сиротливых берёзок.

Эту страну Жанно видел только из окна кареты.

Из-за пруда раздался трубный сигнал. В гвардейских казармах играли вечернюю зорю. Играли протяжно, сурово и торжественно. Эхо повторяло в садах звук воинской трубы.

— Ваше благородие, пора в Лицей, — напомнил Панька.

К середине октября лицейские собрались. В одиннадцатом номере по явился Володя Вольховский, мальчик смуглый и черноволосый, похожий на галку и никогда не улыбающийся. Он привёз с собой груду книг, всё больше про великих людей. Рядом с Жанно поселился Федя Матюшкин, небольшого роста тихоня. Дальше по коридору жил долговязый Илличевский, юноша болтливый и сварливый. Весь коридор знал уже, что Илличевский сочиняет стихи и рисует картинки и собирается после Лицея стать знаменитым поэтом. По другую сторону коридора в тридцать третий номер вселил Дельвига, который сразу же по приезде лёг спать. В тридцать восьмой номер внесли вещи Кюхельбекера. Вильгельм пошёл знакомиться с соседя ми, на ходу поссорился с Дельвигом, но тут же помирился, одолжил у Жанно мелок и написал на двери под своей фамилией: «Студент». Инспектор Пилецкий велел эту надпись стереть.

|

Пушкин приехал одним из последних.

Он не тосковал по дому, как Жанно. Наоборот, в Лицее ему понравилось.

— Мы тут как монахи в монастыре, — сказал он, — то будем сидеть по кельям, а то по ночам куролесить. Послушай, Пущин, давай ночью сходим на разведку. Тут, кажется, прямой ход во дворец через церковь.

Жанно обещал сходить. Но день оказался полным хлопот. До обеда всех позвали мерить мундиры и сапоги.

Форма лицеистов была сложна — недаром сам император её придумывал. Жанно с трудом надел на себя белый жилет, галстук и панталоны, облачился в синий мундир с красным воротником и нахлобучил на голову чёрную треуголку. На ногах у него были лакированные сапоги, выше колен — ботфорты.

Пушкин оделся быстро и ловко, посмотрел на себя в зеркало и прыснул.

— Ни дать ни взять — генералы! — сказал он.

Дельвиг медленно одевался, пыхтя и ворча. Кюхельбекер перепутал левый сапог с правым. Горчаков потребовал, чтоб его одели — он не умел одеваться сам.

Не успели снять парадное платье, как принесли обычное — такие же мундиры, но брюки синие и вместо высоких сапог полусапожки.

— Господи, и это каждый день натягивать! — стонал Дельвиг.

— Ваша воля, по-моему, всё это должны делать слуги, — заметил Горчаков.

— А треуголки тоже на каждый день? — спросил Пущин.

— Никак нет, ваше благородие, — отвечал придворный портной, — на каждый день фуражка-с… Вот она!

Жанно надел фуражку. С ней было гораздо легче.

К обеду позвали в обычной форме. Но после обеда Пилецкий велел снова облачиться в парадную — будут учить «представляться царствующим особам».

«Представление» изучали в большом зале Лицея. Вдоль окон стоял длинный стол, покрытый красным сукном с золотыми кистями. За столом сидели министр Разумовский и директор Малиновский. Немного поодаль, на креслах, расположились профессора. Лицеистами командовал Пилецкий. Надо было кланяться перед пустым креслом, на котором якобы сидел царь.

|

— Горчаков, Александр! — читал по списку директор.

Горчаков сделал несколько шагов вперёд, поклонился почтительно и непринуждённо и вернулся в строй лицеистов, не оборачиваясь спиной к столу.

— Отлично! — воскликнул министр. — Легко, верноподданно и значительно! Вот как следует приветствовать его величество, господа! Поздравляю вас, Горчаков!

Горчаков поклонился ещё раз — на этот раз проще, поскольку он теперь кланялся уже не царю, а его министру.

— Кюхельбекер, Вильгельм!

Вильгельм вышел из рядов мрачный. Поклон его состоял в одном резком движении головой. При этом он уронил из-под локтя треуголку, бросился за ней, прижал её к груди и вернулся на своё место спиной к столу.

— Весьма дурно, Кюхельбекер, — заметил министр, — вы повернулись спиной к государю.

— Сделайте же ещё раз! — досадливо сказал директор.

— Да ведь здесь нет государя! — взорвался Вильгельм.

— Господин Кюхельбекер, — сухо проговорил Пилецкий, — делайте то, что вам указывают.

Вильгельм повторил поклон. Лицо у него было красное.

Жанно посмотрел на своих соседей по шеренге. Дельвиг разглядывал носки своих сапог. Вольховский надулся. Горчаков щурил глаза с презрительным видом. Пушкин был весел и едва удерживался от смеха.

Жанно покачал головой. Полагавшийся ему по очереди поклон перед пустым креслом он сделал отчётливо, вытянув руки по швам, как на военном параде.

— Без души, — заметил министр.

Пушкин поклонился креслу, глядя в окно.

— Круглее движения, — сказал министр, — впрочем, удовлетворительно.

Большого одобрения за отменную круглость движений заслужили лицеисты Корф и Комовский. Их, как Горчакова, поставили в пример. Наконец всех отпустили.

— Господа, — шумел Вильгельм, когда они вышли в парк гулять, — это ни на что не похоже! Нас заставляют кланяться пустому креслу, как швейцарцев шляпе Гесслера!

— Какого Гесслера? — спросил Илличевский.

— Тирана из трагедии Шиллера «Вильгельм Телль»!

— Охота тебе, Кюхля, читать Шиллера, — неторопливо сказал Дельвиг, — у нас не трагедия… скорее, комедия.

— Нельзя отрицать, — сказал Корф, — что в свете поклон имеет большое значение. Иногда самый карьер зависит от одного поклона.

— Ну и учись кланяться, — фыркнул Кюхля.

— Между Вильгельмом Теллем и Вильгельмом Кюхельбекером безусловно есть нечто общее, — сказал Илличевский.

Кюхельбекер посмотрел на него величественно.

— Господа, прошу не отставать! — крикнул гувернёр Чириков. И вереница синих мундиров скрылась под липами Царского Села.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |