"Пламя гнева" - читать интересную книгу автора (Выгодская Эмма Иосифовна)

Глава двенадцатая «Утрата чести»

Всё это вспомнилось Эдварду, пока он сидел в своей бамбуковой тюрьме. Он точно снова всё пережил.

Потом была Ява, столкновение с лейтенантом Ван дер Фрошем и отъезд на Суматру.

Он видел неправду. Он видел жестокое угнетение. Он видел, как малайцы гибнут от голода среди щедрой и прекрасной природы, как они изнывают в неволе на своих родных островах.

Надо открыть глаза тем, кто не знает. Надо бороться.

— Я не отступлю, — сказал себе Эдвард. — Я буду бороться. Делом и словом! — твердил он себе.

Действовать он сейчас не мог, зато мог писать.

В углу его тюрьмы стоял перевёрнутый ящик из-под индиго. За несколько медных монет сторож-малаец принёс ему гусиных перьев и пузырёк с густой синей краской, похожей на чернила. Сидя у ящика на полу, на скрещённых ногах, как сидят малайцы, Эдвард начал писать свою пьесу — «Утрата чести». В ней он хотел рассказать голландцам и всему миру о том, что делается на островах Индонезии.

Днём он писал, а ночью лежал, часто без сна, и глядел на звёзды.

Синева и бледность предрассветного неба на Суматре были как прохладные сумерки весной в Голландии.

Он вспоминал, как они с Яном впервые прибыли на Яву, два года назад.

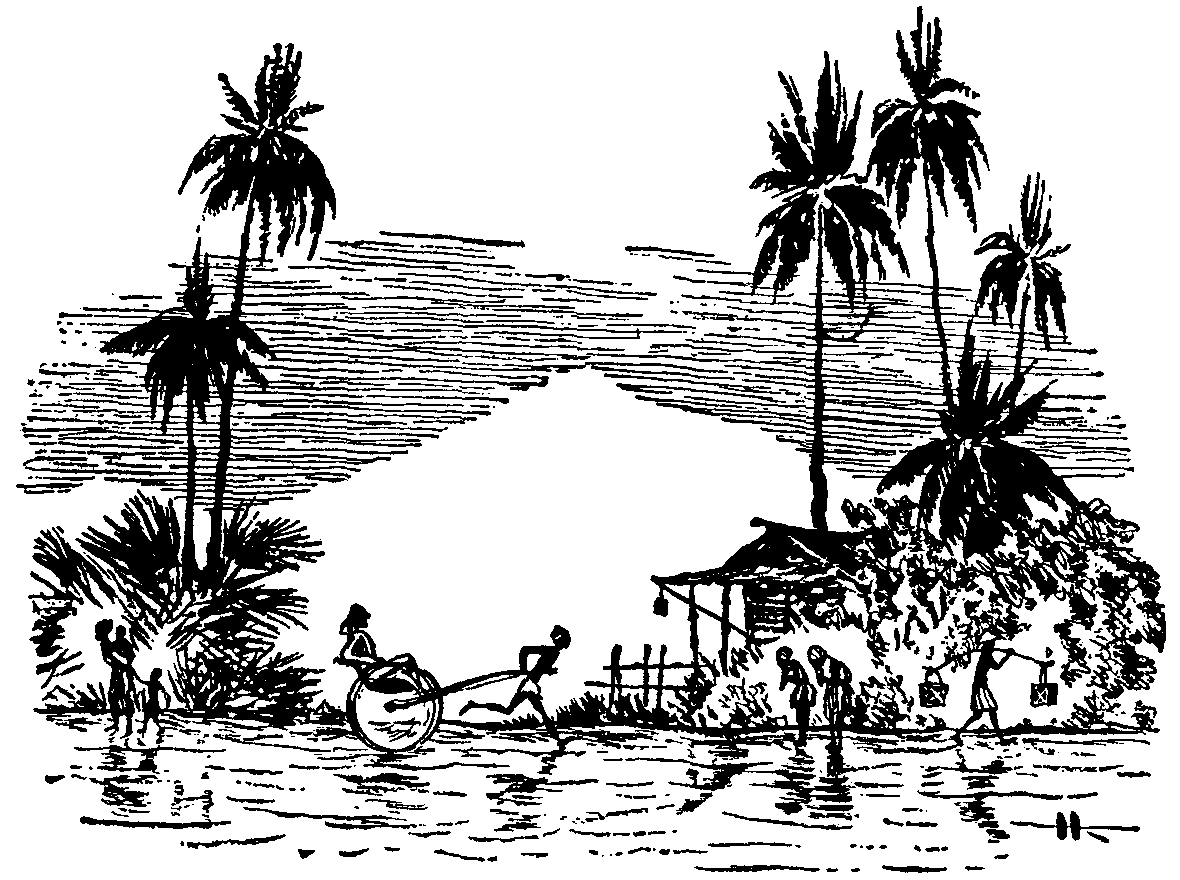

В душный январский полдень «Доротея» вошла под завесой дождя в маленькую бухту Танджонк-Приока.

Эдвард увидел низкий берег и первые пальмы на берегу. Вместе с братом Яном они сошли на землю Явы.

Их обступили голые до пояса люди. Коричневые спины блестели от масла и пота. Ян сразу сбросил и плащ, и куртку.

— Пойдём пешком, — сказал Ян, — я знаю дорогу.

Они пошли высоким насыпным шоссе из порта в город. Слишком яркая, точно ядовитая, зелень подступала к шоссе с обеих сторон, среди зелени блестели лужи.

— Погибельные места! — сказал Ян. — Малярия.

Их обгоняли люди — пешком и в лёгких крытых повозках. Каждый спешил к заходу солнца добраться до города.

Никто не жил в Танджонк-Приоке: злая тропическая лихорадка поджидала того, кто решился бы провести ночь в этих болотных зарослях.

Около часу шли Ян с Эдвардом, пока показались первые дома — плетёные из прутьев, как корзины, на высоких подпорках.

— Что это? — спросил Эдвард.

— Батавия, — сказал Ян.

Батавия? Столица Явы? Эдвард осматривался с изумлением. Разве это город?.. Каналы без оград тянулись между плетёных домов, вода в каналах была мутная, жёлтая, как кофейный настой. По воде плыли баржи, гружённые бананами, на баржах стояли тёмные, сожжённые зноем люди.

Только в центре города, на Королевском Лугу, они увидели кирпичную мостовую, сады, экипажи и каменные дома голландской стройки.

Здесь они нашли Ферштегов, в большом белом доме с мраморной террасой.

— Значит, мне не соврали, что старый Якоб Ферштег разбогател в колониях! — удивился Ян.

Двое цветных слуг низко поклонились им на парадной террасе.

Тоненькая девушка, затянутая в европейское платье, выбежала навстречу.

Девушка церемонно присела.

— Лягушонок! — вскрикнул Эдвард.

— Не Лягушонок, а Каролина! — важно поправила девушка.

Эдвард разглядывал её с изумлением. Неужели это она, маленькая Лина, Лягушонок?.. Как она выросла!.. Какое у ней платье!.. Бархатное, пышное, с низкой талией и вырезом.

— Как вы изменились, Лина! — сказал Эдвард.

— Да! — Лина передёрнула плечиками. — Многое изменилось!

Она повела их по комнатам. У них две террасы, восемь комнат… двенадцать слуг… кучер, повар, помощник повара, два лакея, горничная, судомойка…

— Гости из Амстердама!.. Гости из Амстердама! — Эльзи и Минтье запрыгали вокруг Яна и Эдварда.

Их вели из комнаты в комнату, все говорили сразу.

— Мама!.. Мама!.. Гости из Голландии!..

Мефрау Ферштег сидела в низком кресле-качалке и вязала. Горы разноцветной шерсти вздымались вокруг неё. На спицах застрял почти готовый красный шерстяной свитер.

«Свитер? В такую жару?..» — удивился про себя Эдвард, но остерёгся спросить.

Якоб Ферштег вышел к ним в ватном сюртуке, в тёплом пледе. Его тряс озноб.

— Я знала, что Якобу и на Яве понадобится тёплый голландский свитер, — с достоинством сказала мефрау Ферштег. — Не уберёгся мой Якоб. Заболел!..

Якоба Ферштега трясла малярия. Он очень изменился, похудел, пожелтел, под глазами у него обозначились синие круги.

— Злая батавская форма! — ёжась от озноба, сказал Якоб Ферштег.

Гостей позвали обедать. В углу большой деревянной индийской веранды села на корточки малайка в розовом саронге[27] босая, с туго оттянутыми к затылку тёмными волосами. Малайка дёрнула за верёвку, и большой веер из пальмовых листьев заколыхался под потолком.

Перед Эдвардом поставили большую тарелку, полную сухого отварного риса.

«Как скучно едят здесь!» — подумал Эдвард.

Он хотел было начать есть.

— Погодите! — сказала Лина. Она улыбалась.

Вокруг большой тарелки поставили десяток маленьких: мелко изрезанную вяленую рыбу, истёртый на тёрке острый малайский сыр, стручки красного перца, начинённые непонятным пахучим крошевом, ветчину, куриный филей, рубленое мясо, политое горьким коричневым соусом.

— Это всё надо накладывать на рис и есть, — объяснила Лина.

Эдвард кое-как добрался до куриного филея. Ян уже кашлял: горький соус щипал ему нёбо. Наконец подали бананы, дыню и какой-то незнакомый продолговатый плод в ванильном соусе. Острый, запах гнили разнёсся по столовой.

Эдварду положили несколько ломтиков. На тарелке запахло сразу не то гниющим сыром, не то издохшей мышью.

— Это дурьян! Попробуйте! — кричали дети. Эльзи и Минтье смотрели ему в рот.

Эдвард откусил кусочек. Дурьян был прозрачен, как янтарь, и сладок, как дыня.

— Очень вкусно! — сказал Эдвард и отвернул голову, стараясь не дышать.

— Прекрасно!.. Изумительно!.. — сказал Якоб Ферштег и закрыл нос платком. — Кэтэ, положи мне ещё.

Потом он снял с носа платок и прочитал молитву. Все встали.

Это был обед на индо-голландский манер.

После обеда гостей повели в сад.

— Итак, Эдвард, — сказал Якоб Ферштег, — я займусь тобой. Могу устроить тебя на первое время счетоводом в Финансовую палату.

— Я хотел бы поехать вглубь страны, — сказал Эдвард.

— Это потом, — сказал Якоб Ферштег. — Осмотришься и решишь, чем тебе заняться. Многие занимаются табаком. Но сахар, кажется мне, выгоднее всего. Правительство даёт такие льготы!.. Культур-систем!.. Всю Яву распахали под культурные растения.

— Я хотел бы поехать не для того, — сказал Эдвард. — Не для табаку или сахару.

— А для чего же? — спросил Якоб Ферштег.

— Чтобы увидеть страну, людей, — сказал Эдвард.

Якоб Ферштег вскинул брови. Он ничего не сказал.

Сад был большой, они прошли в глубину.

— Вот хинхона! — Якоб Ферштег наклонил крепкое молодое деревцо с красноватым стволом и пышными цветами на кроне. — У меня в Тангеране[28] участок на четыреста деревьев.

Он стукнул молоточком по коре деревца.

— Двенадцать процентов чистой хины! — сказал Якоб Ферштег.

Эдвард вспомнил прежний жалкий росток, закутанный в тряпки.

— Одной щепотки этой коры достаточно, чтобы облегчить самый тяжёлый приступ малярии, — с гордостью сказал Якоб Ферштег. — Через два года правительство заплатит мне двойным весом золота за грамм чистой хины!

Стало темно. Якоб Ферштег пошёл к себе, дрожа от озноба. Ни хина, ни золото не помогали ему. Лина вышла в сад; она взяла Эдварда за руку и повела за собой. Странные деревья толпились перед ними, — Эдвард не знал их названий, — с листьями длинными и острыми, как перистые стрелы, и вовсе без листьев, в мягких кудрявых иглах. Огромные белые цветы прямо с деревьев свешивались над их головами, а в траве оживлённо шуршали невидимые зверьки.

Лина взяла Эдварда за руку, и они побежали вместе по саду, как бегали когда-то в школе меестера Шнаппеля.

Яну с Эдвардом отвели на ночь большую комнату с окном на веранду.

Ян сел на постель в раздумье.

— Двойным весом золота за грамм чистой хины. Вот здорово! — сказал Ян.

Он шумно снял сапоги.

— Пускай только кончится срок моего проклятого договора с хозяином «Доротеи»! — сказал Ян. — Я приеду сюда на Яву наживать капиталы. Ей-богу, приеду, пускай меня повесят.

Ян лёг. Эдвард тоже лёг, но долго не гасил свечу. «Кофе, какао… сахар…» — перебирал он в уме. Ему казалось, что амстердамская контора настигает его и здесь.

Мошкара тучами влетала в окна, какие-то крылатые яванские тараканы бились о свечу.

— Давай спать! — сказал Ян. — Завтра мне с утра надо обратно на корабль.

Эдвард встал и задул свечу. В темноте сразу зашевелился, зашуршал пол и ожили стены. Неизвестные маленькие зверьки — ящерицы? мыши? змеи? — ползли по стенам до потолка и, попискивая, валились обратно. Эдвард снова зажёг свет. Неизвестные звери затихли. Эдвард долго ещё лежал без сна и думал о том, что ему предстоит в этой новой, незнакомой стране.

Амстердамская контора настигла Эдварда и на Яве: он поступил в Финансовую палату. Здесь он снова попал в плен: цифры, счета, записи. Он путал все бумаги — такая невыносимая жара стояла в палате. Огромный веер из пальмовых листьев колыхался под потолком. Но веер не мог развеять несносной полуденной духоты, мёртвой скуки тропической канцелярии.

Эдвард занялся туземными языками. Он раздобыл на Старом базаре малайца, который говорил на всех трёх языках Явы: сунданском, мадурском и собственно яванском, да знал ещё, кроме того, язык менангов западной Суматры. Эдвард привёл малайца к Ферштегам и посадил рядом с собой. Якоб Ферштег закашлялся и ушёл к себе, а у мефрау Ферштег тёплый красный свитер едва не сполз со спиц на пол.

— Отвратительный грязный малаец! — рассердил Лина. — Зачем вы его привели?

— Я хочу научиться здешнему языку, — сказал Эдвард.

— Зачем? — удивилась Лина. — Моя малайская горничная понимает меня и так.

Но скоро Эдвард ещё гораздо сильнее напугал Ферштегов.

Как-то раз он шёл из палаты в шестом часу дня. Ветер гнал ему в лицо клубы пыли по Королевскому Лугу.

— Посмотрите! — услышал Эдвард. — Эдвард, смотрите!

Лина Ферштег махала ему рукой из своего окна.

Эдвард посмотрел туда, куда смотрели все.

Лейтенант Ван дер Фрош гнал рикшу по кругу, широкой площади. Лейтенант развлекался так каждый вечер: когда к шести часам выходили и выезжали в экипажах на Королевский Луг батавские дамы и господа, лейтенант брал самого быстрого рикшу и по нескольку раз облетал площадь, приветствуя нарядных барышень в окнах. Каждый вечер, надев самое лучшее своё платье, Лина садилась к окну и, улыбаясь, ждала Ван дер Фроша.

Лейтенант гнал рикшу по кругу. Знаменитый быстроногий мальчишка Сайман, самый ходкий рикша в городе, вёз лейтенанта. Сайман бежал легко, поматывая головой. Под окнами дома Ферштегов лейтенант привстал и, сняв перчатку, послал Лине вежливое приветствие. Лина улыбнулась и кивнула ему в ответ. Лейтенант погнал рикшу ещё раз. Это было его вечернее гулянье.

Капельки пота заблестели на тёмной спине Саймана, но он бежал резво, далеко назад выкидывая пятки, мотая головой, как жеребёнок. Он легко обогнал одного, другого, третьего рикшу, — он улыбался, он, Сайман, был первый среди рикш!

Ван дер Фрош ткнул Саймана бамбуковой палочкой между плеч, — лейтенанту хотелось ещё прибавить ходу. Сайман рванул вперёд, вся упряжка ещё раз, как зигзаг молнии, проскочила под окнами Лины. Ещё круг!.. быстрее, быстрее!.. Лицо Саймана скалилось в улыбке, но грудью он уже тяжело забирал воздух. Ещё быстрее, ещё!..

Лейтенанту вдруг надоело. Он ткнул палочкой в левое плечо Саймана и, рикша, поняв команду, резко свернул влево и стрелой промчался по прямой через площадь, к дверям голландской кофейни. Он осадил перед дверьми с размаху, как добрая лошадка, и кинул оглобельки на землю.

— Подожди здесь! — сказал ему лейтенант и вошёл в кофейню.

Сайман откатил свою коляску в сторону, под большое дерево, и сам сел рядом, на землю.

— У-у-фф!.. — он пригнул голову к коленям и вытер лицо краем саронга. — Быстро любит ездить этот туван!.. — Прислонившись к стволу дерева, свесив нижнюю челюсть, он ловил ртом воздух.

Отдых был недолог. Лейтенант выпил лимонной воды со льдом и уже выходил обратно из кофейни.

У Саймана ещё тяжело ходили бока, вся грудь лоснилась от пота. Но на площади гуляли любопытные, и Каролина Ферштег улыбалась Ван дер Фрошу в окне. Лейтенант подкрутил тёмные колечки усов.

— Поехали! — сказал лейтенант.

Сайман встал и пошатнулся.

— Туван!.. — он посмотрел на Ван дер Фроша умоляющими глазами. Но лейтенант пожал плечами и сел в коляску.

|

Лакированная коляска полетела по кругу. Весь наклонившись вперёд, вытянутый как струна, Сайман бежал по площади. Короткий саронг трепался над резвыми мальчишескими ногами, — казалось, Сайман позабыл об усталости. Лейтенант улыбался.

— Быстрее!.. Ещё!.. Получишь рупию!..

Собрав лицо в гримасу, Сайман наддал ещё. Верховой скакал по площади.

— Ой, Сайман!.. О-го, Сайман!.. — Люди на площади останавливались: Сайман перегонял верхового.

— Быстрее! — ткнул лейтенант.

— Лина, не надо! Скажи ему, что быстрее не надо, Лина!.. — Эльзи и Минтье тоже глядели из окна. — Довольно, Лина, крикни ему, что довольно!..

— Зачем?.. — Лина смеялась, глядя на лейтенанта.

— Быстрее, ещё!.. Молодец!..

Толпа замерла: Сайман наддал ещё. Мгновенный бросок тела — и вдруг мальчишка упал.

Люди застыли, не смея двинуться. Потом все разом бросились к Сайману.

Рикша лежал, левой ногой запутавшись в постромках. Судорога прошла по его тёмной спине, и босые ноги вдруг часто-часто забили по земле, как у загнанного конька… Ай-ай, Сайман!.. Бедный Сайман!.. Мальчика оттащили в тень, освободили от упряжки. Лейтенант ничего не видел: Каролина улыбалась ему в окне.

— Меюнгфрау!.. — Ван дер Фрош, взмахнув перчаткой, побежал к парадному подъезду. У входной двери, на ступеньках, стоял Эдвард.

— Убирайтесь вон! — сказал Эдвард.

Лейтенант вскинул брови и вдруг покраснел.

— Вы сошли с ума! — сказал он.

— Убирайтесь вон! — повторил Эдвард. — Вы — низкий человек.

— Как вы смеете? — Ван дер Фрош скомкал в руке свою перчатку.

— Вы — низкий человек! — повторил Эдвард. — Вы загнали насмерть ребёнка. Вас надо судить.

— Извольте просить прощения! Кто вы такой? — вскипел лейтенант.

— Меня зовут Эдвард Деккер. Я буду драться с вами. Вы негодяй! — ответил Эдвард.

Он слышал, как ахнула Лина Ферштег в своём окне.

Ван дер Фрош смерил его взглядом, потом отошёл и медленно начал натягивать перчатку на руку.

— Будь вы военный, — процедил лейтенант, — я, пожалуй, пригласил бы вас к барьеру… Я стрелял и не таких юнцов, как вы… Но драться со штатским… — лейтенант пожал плечами.

И, не взглянув на растерянную Лину, Ван дер Фрош пошёл через площадь обратно к кофейне.

Несколько дней спустя начальник Эдварда по Финансовой палате вызвал его к себе и долго продержал за запертой дверью.

— Неприятный случай, — сказал начальник. — Вам придётся, менгер Деккер, уезжать из Батавии.

Тогда он пошёл в Колониальное управление и взял место младшего контролёра на Суматре. Его приняли сразу, других охотников не было.

И вот к чему всё это привело: снова столкновение и тюрьма в Паданге.

«Когда же конец?..» — думал Эдвард, глядя на побелевшее от зноя, точно расплавленное, небо Суматры.

Дело о растрате затягивалось. Падангский суд ничего не решил и направил все бумаги в центр, в Батавию. Ответ из Батавии долго не приходил.

Эдвард писал уже третий акт своей пьесы.

«Если голландцы её не поймут, — думал Эдвард, то поймут малайцы, яванцы. Это будет оружие, которое я сам вложу им в руки».

Прошло четыре месяца; дело в Батавии всё разбиралось. Эдвард иногда уже терял надежду на то, что снова вернётся к людям, к жизни. Только через полгода его освободили из тюрьмы за недостатком улик.

Твёрдая земля клонилась у него под ногами, как шаткий пол его тюрьмы-голубятни.

Он пошёл к резиденту. Едва завидев его, Михельс ушёл в комнаты и велел не принимать. Товарищ по службе, которого встретил Эдвард, отвернулся, увидев его.

— Деккер?.. Тот самый Деккер, который хотел передаться на сторону баттаков?.. Говорят, он едва не поднял восстание по всему Натальскому округу!..

Худую славу пустили о контролёре Деккере по Верхнему Падангу.

Он продал китайцу свою старую суконную куртку, сшитую ещё из отцовского плаща, и купил место на пакетботе.

Эдвард ехал обратно в Батавию на том же пакетботе «Элен», на котором меньше года назад отплывал на Суматру, полный надежд.

Он устроился на верхней палубе. Под ветром было свежо, но он не спускался в общий зал, — там ехали чиновники из Паданга, бывшие его товарищи. Они шептались и отворачивались, увидев его. «Изменник», — Эдвард читал это слово на лицах товарищей.

Эдвард сидел на палубе, похудевший, бледный. Он смотрел на море.

Поднимался ветер и дробил в волны гладкую поверхность разогретого моря. Пьеса «Утрата чести» лежала у него на груди. Эдвард сочинил к ней посвящение в стихах: «К далёкой невесте».

«Я покажу пьесу Каролине», — думал Эдвард.

Вот уже виден издали низкий берег Явы и дальние её вулканы. Крошечный коралловый островок темнел под пеной прибоя у самого входа в бухту.

Пальмы клонились под ветром на островке, и весь он то скрывался под прибоем, то снова показывался, словно с трудом выплывая к жизни.

«Как я сейчас!» — думал Эдвард.

Вот и Танджонк-Приок, и суда на рейде, и люди в крашеных яванских шляпах, огромных, как зонтики, и болота, и заросли, и шоссе в город.

Во втором часу дня Эдвард поднимался по мраморным ступеням нарядного дома Ферштегов на Королевском Лугу. Три первых акта «Утраты чести» он держал в руке.

Его приняли не сразу. Он слышал, как кто-то тихонько ахнул в соседней комнате, за неплотно прикрытой дверью, потом дверь торопливо прихлопнули и в дальних комнатах зазвучали растерянные голоса. К нему вышла горничная-малайка. Она ничего не сказала, только подобрала с полу обронённый кем-то расписной бумажный веер и ушла. «Это веер Лины», — с забившимся сердцем подумал Эдвард.

Потом в гостиную вошла горничная-голландка в кружевном чепце. Она церемонно присела и просила менгера Деккера «немного обождать».

Эдвард ждал долго, он уже не знал, что думать. Наконец, скрипнула дверь и вошла Лина.

Она была незавитая, в домашнем платье.

Лина не улыбнулась, увидев Эдварда, не протянула ему руки. Она присела церемонно, как перед чужим.

— Лина! — сказал Эдвард. — Я уж думал, что не увижу вас больше. Я был так несчастлив на Суматре, Лина. Меня несправедливо обвинили. Я расскажу вам всё.

Лина вспыхнула.

— Я не стану вас слушать! — сказала Лина. — Нет, нет!..

— Лина, что это значит? — Эдвард взял её за обе руки.

— Нет, нет!. — повторила Каролина, испуганно глядя на него. — Я не знала, что вы такой.

— Какой, Лина?.. Какой?.. — Сердце у Эдварда замерло; предчувствие новой неожиданной беды нависло над ним.

— Ужасный, бесчестный человек! — с усилием выговорила Лина. — Мне нельзя вас слушать! Мне запретили!.. — Она прикрыла лицо рукой и убежала.

Якоб Ферштег, бледный, в ватном сюртуке, весь обвязанный, вышел вслед за нею к Эдварду.

— Правда ли, Эдвард, — мигая от волнения, спросил Якоб Ферштег, — правда ли, Эдвард, что ты оказался недостойным слугою своего отечества, что ты дикарей хотел возмутить против своего законного короля?

— Тысячу раз я готов был сделать это! — сказал Эдвард. — Несчастные туземцы правы, когда бунтуют против столь подлого угнетения!

Якоб Ферштег встал, трясясь не то от лихорадки, не то от испуга.

— Оставь мой дом, Эдвард Деккер! — сказал Якоб Ферштег. — Или ты думаешь, что в честном голландском доме потерпят такого гостя?

Свёрнутая в трубку рукопись дрогнула в руке Эдварда.

— Прощайте, менгер Ферштег, — сказал он.

«Утрату чести» Эдвард унёс с собой на груди.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |