"Кома" - читать интересную книгу автора (Гарленд Алекс)

|

Алекс Гарленд Кома

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

|

|

|

Все тем же отстраненным наблюдателем я оставался вблизи своего бесчувственного тела. Это не было непрерывным наблюдением, я видел себя словно в последовательности моментальных снимков, разделенных промежутками в часы, если не дни.

На первом снимке, кратчайшем, я видел себя в машине скорой помощи. Распоротая на груди рубашка была сплошь перемазана кровью, чья-то рука прижимала к моим губам кислородную маску.

В следующий раз я лежал на кровати в помещении, бывшем, по-видимому, палатой интенсивной терапии. На мне все еще была кислородная маска, мои грудь и голова были сплошь обмотаны бинтами, трубки и провода соединяли меня с целой батареей каких-то приборов. Рядом с кроватью сидела моя секретарша Кэтрин, по ее лицу катились слезы. За ее спиной и чуть сбоку стоял врач. Он протягивал к Кэтрин руку, словно желая успокоить ее и утешить, но никак не мог преодолеть последние несколько дюймов; его пальцы зависли над ее плечом, словно в сеансе бесконтактной мануальной терапии.

На следующем изображении меня уже перевели из общей палаты в отдельную, рядом со мной сидела та самая девушка из метро. Она держала в руках букет хризантем и что-то вроде визитной карточки, ей было явно не по себе. Она почти безотрывно смотрела на цветы, лишь изредка поглядывая на мое лицо, свободное теперь от кислородной маски и бинтов, сплошь покрытое синяками и мирно спящее. Девушка просидела рядом со мной совсем недолго. Время от времени губы ее шевелились, но слов я не слышал. В конце концов она поставила цветы в вазу, положила карточку на прикроватный столик и ушла.

На последнем в этой серии изображении молодой мужчина — санитар, как я думаю, — сидел рядом с моей кроватью и что-то говорил, при этом он напряженно следил за моим лицом. Я снова не слышал ни слова, однако понимал, что он обращается ко мне и очень настойчиво. Скорее всего, он пытался меня разбудить.

Пришел момент, когда я и вправду проснулся, и этот санитар так и сидел рядом со мной. Вернувшись в свое тело, я открыл глаза, для чего потребовались немалые усилия, потому что во сне они намертво слиплись. Я почувствовал, что кто-то вытирает мое лицо влажной тряпочкой или губкой. Я попросил пить, и санитар приложил к моим губам стеклянный поильник. Глотнув, я почувствовал, что могу проследить путь воды по гортани и пищеводу. Мне казалось даже, что я чувствую, как вода разлилась лужицей по моему желудку и как при каждом моем движении поверхность этой лужицы морщится рябью.

— Так, выходит, я жив, — сказал я, когда поильник был убран от моих губ.

— Да, — кивнул санитар.

— Меня сильно изувечили?

— Вы выздоравливаете.

— Хорошо, — сказал я. — Я рад за себя.

|

Через какое-то время я сидел в кресле-каталке и беседовал с двумя полицейскими. По большей части ко мне обращался тот из них, что постарше. Он хотел знать, не спровоцировал ли я сам напавших на меня парней, не нанес ли я им физических или каких-либо иных оскорблений.

— Нет, — сказал я, — ни в коей мере. Конечно же, я пытался помешать им ограбить эту девушку, но только и успел, что встать. А потом вдруг оказалось, что они меня бьют. Все произошло так быстро, что я попросту не успел бы оскорбить их или ударить, даже будь у меня такое намерение.

— Понятно, — кивнул полицейский. — Это полностью совпадает с показаниями свидетельницы.

— А она не пострадала? Эта девушка?

— Нет.

— Я боялся, что они могут ее изнасиловать.

— Свидетельница ничуть не пострадала. Позднее, когда мы задержали этих парней, мы даже вернули ей отнятую ими сумочку.

— Так значит, вы их поймали?

В моем вопросе звучало откровенное удивление, и второй полицейский, который помладше, решил обидеться.

— Ну да, — сказал он подрагивающим от возмущения голосом, — иногда нам удается поймать преступников.

— Они сошли на следующей станции, — продолжил его старший товарищ, — и еще до выхода на улицу пять раз попали в поле зрения телекамер системы безопасности. Более того, за двоими из них мы смогли проследить от камеры к камере прямо до их домов. Можете быть спокойны, эта история не сойдет им с рук.

— А что с моим портфелем? — спросил я. — У меня же был портфель. Вы его тоже нашли?

— Портфель? — нахмурился старший полицейский.

— Да. С латунным замком. В нем было много всяких бумаг.

Младший полицейский бегло просмотрел записи в своем блокноте.

— Странно, — сказал он. — У нас нет сведений ни о каком портфеле с латунным замком. Когда вас подобрали, его при вас не было.

— Я просматривал все видеозаписи и не помню, чтобы у кого-нибудь из этих парней был при себе портфель, — добавил старший. — Но мы еще раз проверим.

Очень хотелось бы, — сказал я, — чтобы портфель нашелся. Эти бумаги нужны мне по работе.

— В настоящий момент вам бы не стоило так уж беспокоиться о своей работе, — сказал старший полицейский.

— Но вы ведь постараетесь его найти? Там был и мой бумажник, и уйма деловых документов, и…

— Я сделаю все возможное, — сказал старший полицейский. — Но при этом очень бы вам советовал выкинуть из головы все эти бумаги и работы. Самая важная для вас работа — это поскорее выздороветь и, — улыбнулся он, — вернуться из больницы домой.

|

Меня выписали прямо следующим вечером. Больница предоставила мне такси и какую ни на есть одежду. Моя собственная одежда была сплошь изодрана и перепачкана кровью, поэтому я высадился у крыльца своего дома одетый в ярко-зеленую пижаму и шлепанцы.

Груда писем, скопившаяся на полу за дверью моей квартиры, ясно показала, как долго я провалялся без сознания. Я отнес письма в гостиную, бросил их на стол и проверил автоответчик телефона. Там скопилось тридцать четыре сообщения, но мне совсем не хотелось их прослушивать, как не хотелось и распечатывать письма. Мне не хотелось даже включать в комнате свет, вместо этого я включил телевизор.

По телевизору шли десятичасовые новости. Анонсы новостей и самые из них ударные я уже пропустил. Зато я прослушал репортаж о пожаре в ночном клубе и увидел яростный спор между двумя знаменитостями. Спор был связан с премьерным показом какого-то фильма и был снят на любительскую камеру одним из зрителей. Ведущий высказал предположение, что, хотя дело едва не дошло до мордобоя, вся эта склока вполне может быть своего рода рекламной акцией. По всему поведению ведущего было видно, что ему безразлично, настоящая это ссора или разыгранная; несколько раз он терял смысл зачитываемого текста, не предвидел, чем закончится одна фраза или начнется другая. Более того, у меня было подозрение, что обе эти знаменитости знакомы ему ничуть не больше, чем мне. Равно, как и этот ведущий, я устал следить за происходящим на экране. Когда я вновь сосредоточился, там уже шел какой-то старый черно-белый фильм. Я выключил телевизор и пошел наверх, в спальню.

В спальне все было покрыто пылью, что еще раз напомнило мне, как долго пробыл я в больнице. Постель была вся скомкана — в последнее перед нападением хулиганов утро я так и не удосужился ее застлать. Когда я потянул за край одеяла, взметнувшаяся пыль заставила меня зажмуриться. У меня начало жечь в носу и запершило в горле.

Но ночь была теплая, так что я скинул одеяло на пол и распахнул окно, чтобы комната хоть немного проветрилась. Затем я снял больничную пижаму, надел трусы и лег на кровать.

Окно я не зашторил, поэтому в комнате было светло от уличных фонарей. Мне не спалось, но я и не очень старался уснуть. В такси, по пути из больницы, я стал беспокоиться о возможных психических последствиях того, что со мною случилось. Мне казалось вполне вероятным, что именно дома, при попытке вернуться к нормальной обстановке, нежелательные последствия проявятся в полную силу. Привычная атмосфера оттенит это жуткое, сугубо аномальное происшествие гораздо контрастнее, чем безликая больничная. Больше всего я боялся кошмаров — боялся наново, во всех ужасающих подробностях, пережить нападение хулиганов, боялся, что во сне оно будет бесконечно повторяться, как склеенная в петлю кинолента, а избиение будет даже более зверским, чем было в действительности.

Тогда же, во время поездки в такси, я сформулировал для себя основной руководящий принцип борьбы с психологическими заморочками: ни на что особенно не надеяться.

Я не буду строить никаких планов, не буду ставить себе никаких заданий типа вернуться на работу к такому-то и такому-то времени. Что касается сна, я не буду стараться уснуть, но не буду и противиться сну, когда он придет естественным образом.

По пути из больницы я немного поговорил с таксистом, и он вполне со мной согласился.

— Один раз, — сказал он, — я влетел в большую аварию. Вот говорят, что, если влетишь в аварию, а потом снова садишься за руль, ты начинаешь психовать и ничего не можешь. Ну, примерно так же, как если упадешь с лошади. Или с велосипеда. Да хоть и с лестницы.

Я кивнул отражению его глаз в зеркале заднего вида.

— А вот я сделал все по-другому, — продолжил таксист. — После той аварии, когда я первый раз сел в машину, я даже мотор не стал включать.

В этот момент мы остановились на красный свет, и он повернулся ко мне, чтобы взглядом и мимикой подчеркнуть весомость своего рассказа.

— Да что там мотор, я и до баранки даже не дотронулся! — Таксист покачал головой, в это время зажегся зеленый, и мы поехали дальше. — Жена, так она решила, что у меня вообще крыша съехала. В тот раз она стояла рядом с машиной и смотрела, что я делаю. Только у меня совсем даже крыша не съехала. — Он снова покачал головой. — И в следующий раз я тоже не стал включать мотор, но зато я снял машину с ручного. Там, где мы живем, там небольшой уклон, поэтому машина прокатилась вперед на пару футов. Не больше, потому что впереди была припаркована другая машина. «Ты совсем сдурел!» — сказала тогда жена. Сдурел не сдурел, а вы посмотрите на меня сейчас. Вожу машину как ни в чем не бывало.

Он немного помолчал, а затем добавил:

— В таких вещах самое главное не спешить.

|

Хотя в комнате было достаточно светло, я и в мыслях не имел, что сквозь бинты сочится кровь, пока не перекатился на бок и не почувствовал, что простыня прилипла к спине. Я и до того замечал какую-то такую влажность, но считал, что это просто пот, ведь ночь была очень душная. Я сел и увидел на простыне большое темное пятно, а когда я потрогал бинты, оказалось, что они насквозь промокли. Сильно встревоженный, чтобы не сказать напуганный, я прямым ходом направился в ванную и включил там свет.

Посмотрев в зеркало, я увидел, что мои бинты из белых сплошь стали красными. Судя по всему, у меня вскрылось несколько ран — ран, о которых я даже и не подозревал. Собственно говоря, я не имел никакого представления, что там делается с моей грудью; с того времени, как я пришел в себя, мне ни разу не делали перевязку. Прежде, пока я не увидел, что бинты насквозь промокли, я считал, что они просто прикрывают синяки, верхняя часть которых распространялась на не забинтованные ключицы и дальше, на лицо.

Теперь же, внимательно изучив себя в зеркале, я обнаружил, что синяки, бывшие такими яркими в больнице, настолько побледнели, что даже трудно было сказать, их это следы темнеют на коже или все дело просто в неровном освещении. И действительно, когда я поворачивался, отметины, напоминавшие следы от синяков, словно бы изменялись, а когда я откинулся назад и потолочные лампы осветили мою кожу более ровно, она показалась мне совершенно чистой, неповрежденной.

Тем временем кровь так и сочилась сквозь бинты и дальше, под резинку трусов. Я решил, что нужно срочно снять повязку и посмотреть, насколько серьезны спрятанные под ней раны. Ну а если они окажутся серьезными, поскорее вернуться в больницу.

Они оказались серьезными. Вернее сказать, они

Я согнулся над раковиной и полотенцем обтер грудь от крови. Теперь у меня оставалась единственная забота — найти, откуда течет кровь, и как-нибудь ее остановить, с чем, надо думать, должен был справиться элементарный кусок лейкопластыря. По всей видимости, столь обильное кровотечение имело причиной излишне свободную повязку.

И тут у меня появилась мысль. Она была связана с детским воспоминанием о том, как я латал проколы в велосипедной камере. Если прокол небольшой, увидеть его абсолютно невозможно, так что остается либо медленно крутить надутую камеру около уха, пытаясь понять, в каком месте она шипит, либо погрузить ее в воду, после чего прокол обнаружит себя веселой цепочкой пузырьков.

Я крайне сомневался, что мой прокол как-нибудь там шипит, не говоря уж о том, что приложить ухо к собственной груди вряд ли смог бы и обладатель черного пояса по йоге, зато ванная была у меня прямо под боком.

Из точки чуть повыше солнечного сплетения в воду сочилась тонкая, нежно-розовая струйка, расцветавшая на конце подобием морского анемона. Судя по всему, моя рана была не больше тех проколов в камере.

Переведя взгляд с морского анемона на пол, где валялась куча пропитанных кровью бинтов, и на красные потеки на краю раковины и на хромированных кранах, а затем обратно на нежно-розовый анемон, я впервые заподозрил, что психические последствия эпизода в метро могут оказаться даже серьезнее, чем думалось сначала.

|

Я нажал на кнопку звонка и долго не отпускал. Было уже заполночь, и все окна у Энтони были темными, так же как и окна всех, сколько я видел, соседних домов. Энтони долго не подходил к двери, а когда подошел, на нем был халат, волосы на правой стороне его головы были просто всклокочены, а на левой торчали дыбом.

— Карл, — сказал он и повторил чуть погромче: — Карл! Господи. Сколько сейчас времени? Ты там как, в порядке?

— Пожалуй, что да, — сказал я. — Более или менее. Но я хотел бы войти.

— Конечно, конечно.

Энтони кое-как пригладил волосы, провел ладонью по глазам, пытаясь стереть с них сон и удивление, затем повернулся и пошел на кухню.

Я пошел за ним следом.

— Прости, что я тебя разбудил, — сказал я, глядя, как Энтони наполняет чайник из-под крана. — Я ведь и Мэри, наверное, разбудил? И Джошуа?

— Мэри, ей что, — пожал плечами Энтони. — Повернулась на другой бок и опять уснула. Насчет Джошуа не знаю, но это и не важно. И как бы там ни было, это не ты должен извиняться, а я. Ведь я собирался забрать тебя сегодня из больницы. Я знал, что тебя выписывают, но вот только… — Он повернулся и взглянул на меня. — Ладно, что там оправдываться. Я обязан был за тобой заехать.

— Мне не то чтобы очень хотелось, чтобы меня забирали. Я думал, что лучше вернуться домой одному, без лишней суеты. А вот теперь я не слишком в этом уверен. Вполне возможно, что идея была не такая уж удачная.

Энтони прислонился спиной к хозяйственному столику и ждал, что я скажу дальше. Но я молчал. Я не очень понимал, что мне нужно сказать. Вот так мы оба и молчали; тем временем пар из закипевшего чайника начал оседать на хромированных кухонных принадлежностях.

В конце концов я сказал:

— Если мы подождем достаточно долго, неизбежно случится нечто странное.

— Это в каком же смысле? — недоуменно наморщился Энтони.

Ну… вообще. Если мы подождем достаточно долго, случится нечто странное. Я сильно подозреваю, что кроме меня никто этого и не заметит. Так что вполне возможно, что странным оно будет только для меня…

— Странным?

— Странным.

— Ты бы объяснил мне все-таки, о чем это ты.

— Ну, вот к примеру, я напрочь не знаю, как попал сегодня сюда.

— Сюда? К моему дому?

— Да, к твоему дому. Мне это попросту не известно. Я даже не помню, как я решил пойти к тебе. В одно мгновение я лежал в ванной, а в следующее уже звонил в твою дверь. И ничего посередине, но разве что… — Я смолк и беспомощно потряс головой. — Такой вроде как переход.

— Провал памяти?

Возможно. Это было бы самым разумным объяснением. Но с другой стороны… — Я слегка запнулся. — Все-таки как я

— Машина? — Энтони посмотрел в окно. — Нет, что-то не видно.

— Так значит, я пришел пешком? Это заняло бы по крайней мере сорок минут. Метро и автобусы уже не ходят. Такси? — Я ощупал свои карманы. — У меня нет при себе бумажника. Я не смог бы взять такси.

Мы снова погрузились в молчание, причем Энтони смотрел на меня с некоторым удивлением и даже тревогой. Чайник щелкнул и наконец-то выключился.

— У нас нет молока, поэтому кофе будет черным, — сказал Энтони. — Ты уж извини, пожалуйста.

Я махнул рукой, показывая, что меня это не волнует. Да и вообще, какая разница.

— Нет, — твердо сказал Энтони, словно внося поправку в мой неопределенный ответ. — Это достойно всяческого сожаления. Свежий кофе, свежее молоко. Есть вещи, буквально созданные друг для друга.

— Вот и прекрасно.

Он налил кофе в две кружки, поставил на стол сахарницу и сел напротив меня.

— Ну хорошо. Если мы станем ждать, сколько, по-твоему, пройдет времени, прежде чем случится нечто странное?

— Сколько? Не знаю. А строить догадки ты и сам можешь не хуже меня.

— Ладно, — улыбнулся Энтони. — Тогда мы просто будем ждать.

|

Мне не хотелось пить кофе. Он был на вид очень темный и горький, с тонкой радужной пленкой. Думаю, эту пленку образовали остатки какого-то моющего средства; из-за нее поверхность кофе была переливчатой, как спинка жука или бензиновое пятно в луже.

И молоко ничуть бы тут не помогло. Оставив в стороне отсутствие молока и присутствие переливчатости, мне попросту не хотелось кофе, потому что я не люблю его вкус — и никогда не любил. Правду говоря, меня возмутил уже сам факт, что Энтони поставил передо мной эту кружку, уж ему-то, старому другу, следовало бы знать, что я люблю и чего не люблю.

Чем больше я об этом думал, тем более непонятным представлялось мне поведение Энтони. Я смотрел и смотрел на эту ненужную мне кружку, а потом меня вдруг осенило, что именно она — эта ненужная мне кружка — и является той странностью, которую мы ждем.

Странная вещь уже произошла. Она происходила в тот самый момент, когда я ее предсказывал.

Весьма любопытно, но в то же время и слегка обидно — я ожидал увидеть что-нибудь более эффектное. Не менее эффектное, чем набрякшие от крови бинты и простыни. А такой пример странного события, как предложенная хозяином кружка кофе, выглядит слишком уж изящно и малоубедительно. Любая попытка довести до Энтони странность этого странного события, будет воспринята им как глубокомысленное философствование по пустякам, а вот мое поведение действительно покажется ему странным.

— Так ты что, не хочешь кофе? — спросил Энтони.

Я перестал разглядывать кружку и поднял голову.

|

— Как это?!

Через плечо Энтони был виден кусок улицы. Дома на противоположной стороне были погружены во тьму, потому что солнце не поднялось еще над крышами, но небо уже стало ярко-голубым, и в окно кухни лился веселый утренний свет. Где-то чирикали птицы.

— Смотри. — Я наклонился над столом и ткнул пальцем в сторону окна. — Смотри! Вот об этом я тебе и говорю!

— О чем — об этом? — изумился Энтони.

— О чем я тебе… — Я оборвал фразу, вскочил со стула и подошел к окну. — Да это же

— Я и сам знаю, что сейчас рассвет, — сказал Энтони.

— Так вот, это она и есть, та самая странность! Секунду назад было совсем темно, была глубокая ночь, и я рассматривал кофе в кружке, а теперь…

— Подожди, подожди, — прервал меня Энтони. — Так ты говоришь, там приехала молочная тележка?

— Да!

— Извини, пожалуйста. — Энтони торопливо встал и бросился к двери. — Мне нужно поймать молочника, пока он не уехал, — донеслось из прихожей.

Несколько секунд спустя я увидел в окно, как Энтони в халате и тапочках несется по газону, вздымая двадцатку на манер олимпийского факела.

На меня накатилась жуткое, черное отчаяние.

Это ощущение не было для меня внове. В детстве, до школы, я довольно много болел, и едва ли не каждый раз высокая температура сопровождалась у меня необыкновенно яркими бредовыми снами. Как правило, сны разворачивались в бежевом ландшафте и были так или иначе связаны с масштабом. Иногда я был нестерпимо маленьким, а пейзаж — огромным и безграничным, иногда же я был огромным, а пейзаж — безысходно тесным. А иногда оба эти соотношения существовали одновременно, что логически невозможно, но во сне — было.

Бежевый пейзаж мог быть, к примеру, плоской, как стол, равниной, в то время как я мог быть титанической, куда большей, чем любая планета или солнце, сферой. Своими руками, своими пальцами я ощущал жесткие углы и ребра кубов и пирамид, либо гладкую, плавно искривленную поверхность другой титанической сферы. Все представлялось в терминах геометрии, и все переливалось, текло. Эти состояния, эти ощущения были предельно неприятными, повергали меня в полное отчаяние.

Вспоминая свои детские сны, я могу разумно предположить, что они были прямо связаны с родительской кроватью, куда меня укладывали при высокой температуре. В сонном, а иногда и полубредовом из-за жара состоянии двуспальный матрас казался мне чем-то непостижимо огромным, ощущение тесноты вызывалось наваленной на меня периной, ну а острые углы и гладкие поверхности имели своим происхождением деревянную раму кровати.

Куда труднее рассудить, почему эти сны были настолько неприятными. Ну да, я понимаю, что высокая температура и сама по себе неприятна, но было в моих снах и нечто другое — нечто, казавшееся мне тогдашнему, пяти- или шестилетнему, особенно страшным. Безвыходно замкнутый во сне, я отчетливо ощущал

— Карл?

Я повернулся. В дверях стояла Мэри с Джошуа на руках.

— Привет, Мэри, — откликнулся я.

— А где Энтони?

— На улице. — Я указал на окно. — Молочнику платит.

— Слава тебе господи, — улыбнулась Мэри, входя на кухню, — я сто раз ему напоминала. — Она переместила Джошуа себе на бедро, открыла холодильник и стала изучать его содержимое. — Ты останешься на завтрак?

— Я еще как-то не думал о завтраке, — криво усмехнулся я. — Это утро застало меня вроде как врасплох.

|

Мэри стояла у раковины спиною ко мне и сбивала в миске два яйца. Слева от нее на газовой плите шипела сковородка с грибами и беконом, на второй сковородке, поменьше, растапливалось масло.

Я держал в руке стакан апельсинового сока. Джошуа сидел напротив на высоком детском стульчике и таращил на меня большие темные глаза. У него тоже был апельсиновый сок, но не в стакане, а в поильнике с крышкой.

За окном Энтони продолжал беседовать с молочником; судя по всему, они рассказывали друг другу анекдоты.

— Мэри, — начал я, стараясь говорить по возможности спокойно, — у тебя был когда-нибудь нервный срыв?

— С беконом или без? — Мэри кончила взбивать яйца и вылила их на ту сковородку, что поменьше. — Говори поскорей, не задерживай добрых и честных людей.

— Без.

— Да, со мной случился однажды нервный срыв. — Она взяла деревянную лопатку и ловко поддела яичницу. — Давно, мне было тогда лет двадцать пять.

— И ты помнишь, как это было?

— Да ничего я толком не помню, кроме того, что в конечном итоге я попала в больницу.

— А вот у меня, наоборот, все

— Понятно, — кивнула Мэри. — Потому-то ты и пришел сюда посреди ночи.

— Да.

— И ты боишься, что у тебя нервный срыв.

— Да.

— Это прямо связано с тем, что тебя избили?

— Думаю, да. Похоже, я был травмирован. Психически. — Я отпил из стакана. Глядевший на меня Джошуа зеркально повторил мои движения. — Как только я выписался из больницы, у меня начались постоянные галлюцинации.

— Галлюцинации? — удивленно переспросила Мэри, а затем сняла яичницу с конфорки и повернулась ко мне. — Тебе что, что-нибудь мерещится?

— Да.

— Это… — Она замялась, подыскивая выражение. — Это как-то уж слишком.

Пожалуй, что да, — согласился я и увидел, что ее взгляд метнулся к Джошуа.

Я ни на кого не бросаюсь, — добавил я торопливо.

А сейчас, в данный момент, у тебя есть галлюцинации?

Я пожал плечами:

— Не знаю. Вот, скажем, ты — галлюцинация?

— Нет, насколько мне известно.

— О'кей, в таком случае — если мы поверим тебе на слово, — в таком случае сейчас я не галлюцинирую.

Мэри кивнула, немного подумала и сказала:

— Так расскажи мне, что тебе там мерещится.

Я начал рассказывать ей о крови и бинтах, о провале в памяти и о внезапно пришедшем рассвете.

Когда я замолк, Мэри подумала еще немного и спросила:

— Ну и как ты себя чувствуешь — тоскливо, подавленно?

Я покачал головой.

— А врачи, они прописали тебе что-нибудь? Ты принимаешь какие-нибудь таблетки?

— Нет.

Мэри посмотрела мне прямо в глаза, словно желая рассмотреть сквозь них сумятицу, царящую в моей голове.

— Ну что ж, Карл, — сказала она, — я, конечно, не специалист, но по тому, что ты мне тут рассказал, я не думаю, что у тебя нервный срыв. Да и по виду твоему не похоже.

— Хорошо, если так.

Мэри молчала, хотя было видно, что ей хочется что-то сказать.

— Или не так уж и хорошо? — догадался я.

— Не знаю. — Теперь она говорила негромко, мягким тоном, словно стараясь меня не встревожить. — А тебе не приходило в голову, что твои галлюцинации совсем не обязательно вызваны психической травмой?

— А чем же тогда?

— Еще раз повторю, я в таких делах не специалист. Но ведь ты, Карл, ты был избит до потери сознания.

— Я знаю, что меня избили, — сказал я с излишней, пожалуй, горячностью. — К чему ты, собственно, клонишь?

— А что, если травма была чисто неврологической? — спросила Мэри, снизив голос почти до шепота.

Зеркально повторяя мое движение, Джошуа приложил ладошку к виску.

— …что, если у тебя травмирован мозг?

— Травмирован мозг, — повторил я, как попугай. Объяснение было настолько простым и очевидным, что оставалось только удивляться, как это я сам не додумался до него.

Ты извини, ради бога, — сказала Мэри. — Я не хотела тебя расстраивать, но с другой стороны…

— Ладно, — пробормотал я, — не за что тут извиняться.

— Ну и как же ты дальше?

— Еще не знаю. Думаю, мне нужно бы сделать скани…

— Это было бы очень разумно, — сказала Мэри. — И в любом случае тебе следует поговорить с врачом.

— Да, — кивнул я, — я вас сейчас покину. Вернусь в больницу.

— Вот это было бы лучше всего, — согласилась Мэри.

|

— Уходишь? — спросил Энтони, когда я вышел на улицу. Он все еще беседовал с молочником.

— Да, я решил вернуться в больницу.

Я подождал секунду, надеясь, что Энтони предложит меня подбросить. Но он лишь ободряюще похлопал меня по плечу и сказал:

— Хорошая мысль. Ты звони, держи меня в курсе.

— Непременно, — сказал я, не сдерживая возмущения. — Огромное спасибо за помощь.

Но он то ли не заметил моего сарказма, то ли предпочел пропустить его мимо ушей.

Теперь, когда раннее утро уже стало превращаться в полноценный день, электрокар молочника оказался на самом солнцепеке. Молоко грелось. Я отчетливо чувствовал его запах, видел запотевшие бутылки. Судя по яркому, безоблачному небу, день намечался прекрасный.

|

И только минут через пять я вспомнил, что не смогу сесть ни в метро, ни в такси, потому что денег у меня нет. Конечно же, можно было вернуться и взять в долг у Энтони, но я все еще негодовал на его бездушие и боялся, что повторная с ним встреча может закончиться ссорой. Поэтому я пошел дальше. До больницы было довольно далеко, идти предстояло около часа, но это меня даже радовало — будет время подумать.

Я пытался рассуждать ясно и здраво.

Вполне возможно, что мои первоначальные подозрения были ошибочны и дело отнюдь не в психической травме. Как отметила Мэри, гораздо вероятнее, что мои галлюцинации имеют причиной то или иное повреждение мозга. Каковое, если встать на оптимистическую точку зрения, вполне может быть обратимым. И даже во многих отношениях не столь опасным, как психическая травма, — во всяком случае, предполагающим более прямолинейные, очевидные способы лечения. Кровяной сгусток, застрявший между моим черепом и серым веществом, может быть удален хирургически, что снимет давление на мозг и вернет его к нормальному функционированию. А если так, проблема удаления кровяного сгустка может быть крайне безотлагательной, и вот прямо сейчас, в данный момент, неспешно шагая в больницу, я попусту трачу драгоценные минуты, необходимые для того, чтобы не дать повреждению мозга стать необратимым, минуты, которые могли бы спасти мой разум, а может быть даже и жизнь.

Но я не ускорил шаг. Дело в том, что я был настроен довольно фаталистически, и мне казалось куда более вероятным, что повреждение необратимо, а потому нет никакой разницы, как скоро я отдамся в руки врачей. И вполне возможно, что повреждение не только необратимо, но и стабильно, а тогда мне следовало разобраться, смогу ли я в данном моем состоянии успешно взаимодействовать с окружающим миром. Сможет ли удержаться на работе человек, перманентно неуверенный, утро сейчас или глубокая ночь? Смогу ли я иметь дружественные отношения с людьми, чье поведение кажется мне непостижимым? А заглядывая в более отдаленное будущее: смогу ли когда-нибудь создать семью?

Исходя из всего моего опыта за последние двенадцать часов — за промежуток времени,

Возможности, вытекавшие из моего состояния, множились и разрастались. А что, если у меня уже есть и жена, и дети и только мой бред отказал им в существовании? И какого черта я не захватил с собой бумажник? Тогда можно было бы проверить, нет ли в нем фотографий или карандашных рисунков в бессмертном стиле «Палка, палка, огуречик, вот и вышел человечек».

Возможности раскрывались поистине безбрежные. Если я не способен отличить реальность от бреда, как я могу с точностью определить, кто же это такой —

В этот момент я полностью уверился: все, что касается моей личности, пошло на драку собакам. Я наделен сознанием — это вроде бы несомненно, а во всех прочих отношениях я мог быть чем угодно.

В ход моих мыслей грубо вмешалась гневная разноголосица автомобильных гудков.

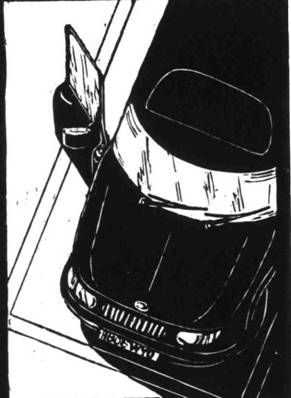

Подобно тысячам и тысячам представителей среднего класса Мэри и Энтони жили в пригороде с уютными домами и газонами, живыми изгородями и оконными стеклами на свинце. Едва ли не все обитатели этих домов ежеутренне разъезжались по своим фирмам и конторам, и вот сейчас один из них пытался вывернуть на дорогу. Движение остановилось, причем сразу в обоих направлениях.

Я с интересом смотрел, как злосчастный водитель подавал свою машину то на несколько футов вперед, то на несколько футов назад, чуть разворачивая ее при каждом проходе. По мере того как пробка разрасталась, хор негодующих гудков звучал все громче и настойчивее. Виновник всего этого переполоха явно начал нервничать и несколько раз дернул машину туда-сюда практически безо всякого толку. Но в конце концов он нашел пространство для маневра, вывернул на дорогу, а затем, дико перегрузив первую передачу, бросил машину в моем направлении.

И буквально через секунду, к крайнему моему удивлению, он резко — так что задымились покрышки — затормозил ее рядом со мной, что вызвало новый залп возмущенных гудков.

Передняя пассажирская дверца распахнулась, и водитель, чьего лица я не видел, взмахом руки пригласил меня в машину.

|

— Вы не могли бы пристегнуться? — спросил водитель и резко взял с места.

Пока я нащупывал ремень безопасности, он круто свернул на одну из боковых улиц, из-за чего меня сильно шарахнуло плечом о дверцу.

— Извините, — сказал водитель, — но мы с вами очень спешим.

Я затянул ремень с редкостной для меня прытью, подгоняемый опасением, что вот сейчас ему снова захочется свернуть, не сбрасывая скорости. Что и произошло в тот самый момент, когда я защелкивал пряжку.

— Вы меня помните? — спросил водитель.

Он напряженно смотрел на дорогу, и я видел его лицо в профиль; оно мне что-то такое вроде бы напоминало, но только что именно?

— Нет, — сказал я, но вы не обижайтесь. По тому, как обстоят дела, вы можете быть кем угодно, даже моим дядей.

— Нет, я вам не дядя.

На очередном углу водитель резко притормозил, и я был вынужден придержаться рукой за приборную доску. Теперь мы выехали из жилых кварталов на объездную дорогу, ведущую к двухполосному шоссе.

— Или моей тетей, — добавил я. — Вы можете быть кем угодно.

— И тетей я вам тоже не довожусь, — сказал водитель. — Я подавал вам воду. Я помогал вам сесть.

Я взглянул на него внимательнее и на этот раз вспомнил. Мне помогло сосредоточенное выражение его лица — то же самое выражение было у человека, который сидел у моей больничной кровати, говорил со мной, пытался меня разбудить.

— Я вас вспомнил, — сказал я. — Вы санитар.

— Да, — подтвердил он, — я санитар.

Я взглянул на приборную доску. Стрелка спидометра быстро ползла направо, она миновала шестьдесят, затем семьдесят, восемьдесят, девяносто…

— Похоже, мы действительно спешим, — сказал я. — И куда же это?

— В больницу, — бросил санитар, обгоняя целую колону машин по крайней полосе.

— Печальная новость. Значит, мое состояние может ухудшиться.

— Может.

Вот тебе и весь мой беззаботный фатализм. Меня охватила легкая паника, чему немало способствовало то, что наша скорость продолжала подниматься и спидометр уже зашкалил за сотню.

— А как это, собственно, вышло? — спросил я по возможности спокойным голосом. ^ Скорее всего, это Мэри или Энтони, кто-нибудь из них позвонил в больницу, рассказал вам про мое состояние, объяснил, где меня нужно искать, и тогда вы…

— Карл, — оборвал меня санитар, — сейчас не время отвечать на ваши вопросы. Это мне нужно вас кое о чем спросить.

— Ну конечно, — кивнул я. — Для диагноза. Валяйте.

— Вы можете сказать, какое сегодня число?

Конечно, не могу, и в этом мало удивительного, я и в полном-то здравии никогда не знал какое сегодня число.

— Нет, — сказал я, — не могу.

— А какой год?

— …Нет.

— Вы можете рассказать что-нибудь о своей работе?

Я начал вспоминать, но это было все равно, что пытаться заглянуть в комнату через матовое стекло.

— Моя работа связана с бумагами. — Я говорил неуверенно и даже с некоторым испугом. — Я держу эти бумаги в портфеле с латунным замком. Я работаю в высоком здании. Где-то в центре… города.

Какого города?

Я посмотрел в окно на высокие жилые корпуса, подступавшие к шоссе.

— Я не знаю, какой это город, — сказал я.

На этот раз паника захлестнула меня с головой.

Все это время я словно стоял на краю трещащей под натиском половодья плотины. И вот теперь ее прорвало. Мчащаяся все быстрее и быстрее машина безжалостно швырнула меня в темную, обжигающе холодную воду.

На какое-то время меня охватило то, что было чистейшей, несомненнейшей галлюцинацией: машины на шоссе стали бешено кувыркающимися глыбами бетона, дорожное покрытие — бурлящей пеной, а ровный гул моторов превратился в оглушительный рев захлестнувшего меня потока.

|

— Приехали, — сказал санитар.

Я поднял голову. Машина стояла. Мы были у входа в больницу.

— А еще не поздно? — спросил я. — Есть еще время спасти меня?

— Надеюсь, что да, — кивнул санитар.

— Спасибо, — сказал я дрожащим голосом. — За помощь. За то, что вы меня нашли.

— Это моя работа, — улыбнулся санитар.

— А как вас зовут? Я хотел бы знать ваше имя.

— Вы ведь не знаете моего имени, — произнес, чуть помедлив, санитар, — поэтому я не могу вам его сказать.

Я ничего не понял и так и не получил шанса переспросить. Он перегнулся через меня и со словами «идемте, нам пора» распахнул пассажирскую дверцу.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |