"ЧП на третьей заставе" - читать интересную книгу автора

ОШИБКА ПО НЕОБХОДИМОСТИ

Начальник милиции, Матвей Кириллович, появился в пять. Аверьян с Петькой спали, а дежурный дядя Вася растапливал потухшую было печурку. Он разгреб золу. Под нею еще сохранился жар. Встал перед печкой на колени и начал раздувать угли, подсовывая небольшие полоски березовой коры.

Матвей Кириллович, болезненного вида, с широкими синюшными подглазинами мужик, совершенно лысый (как тещино колено, — сказали бы в Донбассе), сидел рядом с дежурным на порточках, подавая кору, и рассказывал про житье-бытье Белоярской милиции. Хотя его повесть была жалобной, Матвей Кириллович, в действительности, не плакался.

— Людей — раз-два и обчелся, а район поболее иной державы, к примеру Люксембурга или Монако. Есть такие: две улицы, три переулка, четыре дома по пять жильцов, а уже княжество. Словом, разослал я свое войско по селам. Но если что срочное, можем кликнуть комсомольцев и коммунистов с сахарного. Я всегда за помощью — к вил. Толковые хлопцы, сообразительные.

— Мы их позовем непременно, — согласился Сурмач, — по вначале надо присмотреться, кого брать и с чем. С пустыми руками возьмешь — в дураках окажешься. Так что пошастаем по базару, приценимся, что и почем. Тут я возлагаю надежду на Демченко. Он их всех знает и ненавидит, а они от пего не очень-то таятся: обнаглели.

Чтобы не привлекать ненужного внимания к Демченко, Сурмач решил встретиться с ним не у базара, а здесь, в милиции, и послал, пока еще было темно, за фотографом Петьку.

Демченко пришел почти сразу. Армейские сапоги начищены до блеска, короткое «интеллигентское» пальто с бархатным воротничком в обтяжку, фуражка с лаковым козырьком. Выбрит до синевы. Хоть сейчас под венец. Вошел, присел к столу. Помалкивает, ждет, что скажут, что спросят. Скромный, но знающий себе цену.

— С чего начнем? — спросил Аверьян.

— Потолкайтесь там, где махорка, — посоветовал Демченко. — Я подойду. С кем заговорю, тот вам и нужен. Только у них при себе настоящего товара нет, так, крохи, напоказ. А склад где-то в ином месте.

— А много их?

— Да как считать… Есть и наводчики, есть барышники, а есть хозяева… И потом день на день не приходится. Но с десяток таких коренных, пожалуй, наберется.

— Время дорого, — пояснил Сурмач. Он думал о тех, кто прорвал границу и уничтожил секрет третьей заставы.

— Поручите Петьке, — предложил Демченко. — Он со своими архаровцами все устроит как нельзя лучше. Они на ноги шустрые и в любую щелку пролезут — комар носа не подточит.

Петька прижался спиной к печке, не спускает с чекиста настороженных глаз: «Поверит? Не поверит? Л если поверит, то доверит ли такое?»

У каждого из нас бывает минута, когда на вопрос всей жизни надо ответить «или-или». Вот и для Петьки в тот момент…

Аверьян почувствовал: откажи он умному, шустрому беспризорнику — вмиг умрет та настоящая мужская дружба, которая родилась у них минувшей ночью.

— Подумаем, — ответил он фотографу.

Проводив Демченко, Сурмач вернулся и еще раз глянул на Петьку. Тот так и застыл в своей неудобной позе, прижавшись ладошками и спиной к теплой печке. Ждет.

«А почему бы и не привлечь этого воспитанника улицы к настоящему? Пусть приучается защищать Советскую власть, пусть вызревает в нем классовая ненависть к врагам революции».

Сурмач кивнул Петьке: «Подойди». Тот шагнул к чекисту. От внутреннего напряжения взволнованный парнишка даже побледнел.

— Дело не шуточное, — предупредил его Аверьян.

— Сам знаю, — буркнул тот.

Получая задание, Петька был необычайно серьезен. Посуровел взгляд, исчезло с лица ухарское выражение, он как-то весь подтянулся.

Впрочем, как можно «подтянуться», если на худеньких плечах висит несуразный балахон без единой пуговицы.

— Пода-айте, Христа ради, копе-ечку-у-у ин-валиду-у, пострадавшему на войне… — канючит у входа на рынок мордастый дядька с бородавкой на носу. — Вытекли мои глазоньки, стал мир для меня темной ноченькой…

Изредка подходят к слепому прилично одетые дяди и тети, бросают в шапку у его ног смятые ассигнации.

— Совзнаками меньше сотенной не принимает, — шепнул Петька чекисту, кивнув на нищего в темных очках.

В ответ на подаяние нищий бормотал, видимо, слова благодарности.

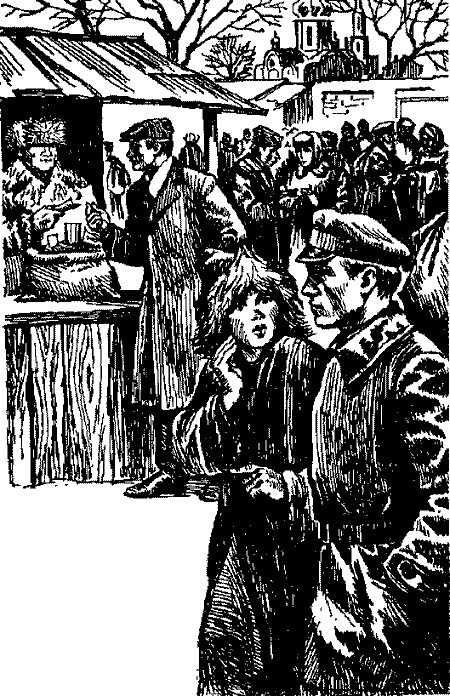

Толчок… Базар… Рынок… Черный рынок. Здесь свои законы, свои права и обычаи… Стоят длинными шеренгами женщины, похожие одновременно на монахинь и вдов. Несуразные фигуры в несуразной одежде, постные, болезненные лица, тусклые, безразличные взгляды. Если и вспыхивает в глазах измученных беспросветным ожиданием продавщиц старья и обносков какое-то чувство, то это безумие и отчаяние.

В дальнем углу, возле самого забора, под небольшим навесом, сколоченном наспех из старых тарных ящиков, пристроились махорочники: перед каждым — раскрытый мешок, а поверх «товара» — два стаканчика: граненый и «сотка» — мерки.

Деловитость, степенность в облике махорочников. Они не расхваливают свои товар, не суетятся, знают — все равно продадут.

— Почем махра? — Демченко запустил руку в мешок, взял щепотку, понюхал. — Плесенью, что ли, пахнет? — усомнился он в качестве товара.

Хозяин протянул покупателю приготовленный на этот случай лоскут газеты.

Продавец был в белом, как первый снег на лугу, полушубке, в серых катанках с глубокими литыми галошами, в собачьей ушанке, настолько мохнатой, что из-под нее едва выглядывали глаза. Насмешливые, умные.

Скручивая козью ножку, Демченко о чем-то шептался с дядькой в белом полушубке. Потом вдруг сунул тычком в мешок, в махорку, готовую папиросу:

— А совесть у тебя есть?

— Была совесть, да вместо нее… — хохотнув, выругался махорочник.

Демченко пошел прочь.

— Этого — на мушку? — спросил Петька, не отстававший от Сурмача.

— Начинай.

Петька привел на базар ватагу таких, как он сам, полураздетых, полуодичавших мальчишек. При виде голодной, нахальной ребятни, которая прочесывала базар, как саранча, вмиг исчезло с прилавков все, что можно было схватить и унести.

Петька завел в своей ватаге жесткую дисциплину. Приподнял правую бровь — двое отделились ото всех. Теперь уже они будут сопровождать дядьку в белом полушубке, как тень в ясную погоду.

Демченко потолкался возле еще одного продавца махорки. Этакий казачина: усы, хоть за уши закладывай. Смушковая, серого каракуля, папаха, поверх нее рыжий башлык, отороченный широкой желтой каймой. Уши башлыка закинуты за спину и затянуты узлом. Торчит огромный, рыже-лиловый нос человека, промерзшего до костей и согревшегося с помощью стакашка самогона-первака. Из-под короткополой суконной бекеши, подбитой овчиной, видны широкие, синего плиса шаровары, заправленные в яловые сапоги. Все-то на этом дядьке добротное, чему износу нет, да и сам он кряжистый, устойчивый, словно колода, на которой рубят конину мясники.

Демченко что-то шепнул усатому. Тот кивнул в ответ, кого-то поманил из толпы рукой. Вмиг к нему подскочил парень лет двадцати пяти. Из шустриков. Такие есть на каждом базаре, при каждом «наварном» деле. На парне — куртка, перешитая из офицерской шинели, видимо, на вате. Шея охвачена в два витка темным шарфом. Наверно, синим… А может, даже черным. В добротных сапогах, промазанных дегтем, не боящихся слякоти…

Черной завистью позавидовал в тот момент Аверьян этим добротным сапогам. А он шел в своих и через подошву чувствовал все камешки и ямочки, весь холод мокрой снежной кашицы.

— Постой-ка чуток, схожу погреюсь, — распорядился усатый казачина.

Петька повел бровью, и вслед за Демченко и усатым отправились четверо. Еще двое остались, чтобы проследить за парнем в куртке, перешитой из офицерской шинели.

Сурмач продолжал толкаться в базарной многоголосой толпе, стараясь не выпускать из виду махорочных королей.

Здесь, на толкучке, как и в мире, было два враждебных класса: вот эти самодовольные, уверенные в себе и своем будущем махорочные, сапожные, мануфактурные короли и… те изможденные, раньше времени состарившиеся вдовы и солдатки, которые принесли сюда свою беду.

Ходит Сурмач вокруг да около спекулянтов и думает: «Вот он, вражина, рядом! Видишь, а не ухватишь!»

Да, ушли времена яростных атак конной лавой… Теперь враг тебе приятно улыбается, предлагает закурить.

Усатый вернулся. Демченко с ним не было.

К Аверьяну подошел Петька и, шморгнув носом, сообщил:

— Хватограф купил кулек какого-то порошку и смылся. А тебя засекли, хотят узнать, кто этот в кожанке. Уходи, да смотри не озирайся. Мои хлопцы провернут все, как надо.

Деловой, серьезный, куда только делись его вчерашние настойчивое любопытство и мальчишеская удаль. Впрочем, жизнь Петьки была не из легких, приучила к борьбе…

На выходе с базара Сурмач приметил того парня в куртке из офицерской шинели, который подменил усатого. «Следит за мной».

Шел Аверьян по просторной улице, не оглядывался, но когда сворачивал за угол, обернулся: парень топал метрах в тридцати. Наметанный глаз чекиста успел заметить, что за торгашом в куртке увязался один из Петькиных оборвышей.

В двух шагах за углом — крылечко. Сурмач поставил на него ногу, счищает палочкой грязь с сапога. Торгаш не ожидал встречи. Остановился, словно в стенку уперся. В его темных глазах промелькнула злоба, потом они налились решимостью. Аверьян понял, что парень готов к нападению. Вот сейчас выхватит нож…

Но благоразумие взяло верх, и торгаш прошел мимо.

Аверьян хотел вернуться, но потом подумал, что возвратится и махорочник, наткнется на Петькиного подчиненного, и тот уже не сможет вести наблюдение. Пошел в прежнем направлении, обогнал парня в куртке из офицерского сукна, а потом направился на станцию. По длинному открытому тракту торгаш не посмел его преследовать.

Аверьян вернулся в милицию.

— Что будем делать? — спросил страдающий задухой Матвей Кириллович, когда выслушал рассказ чекиста.

— Ждать пацанов… Но, скажу, у этих махорочников дело поставлено туго, во всем чувствуется хватка. Кстати, а кто этот нищий с бородавкой на носу, который сидит при входе на базар? — поинтересовался Сурмач. — Каждый захожий ему кланяется и получает в ответ благословение.

— Чужой, из приезжих. Как большой базар, так и тут: в четверг и воскресенье всегда торчит у входа.

— Откуда он?

— Приезжий! — пожал дядя Вася узкими плечами, да так энергично, что лопатки за спиной, как почудилось Сурмачу, стукнулись друг о друга.

Из головы не выходил этот слепой при входе на базар. Вспоминая, как нищий обращался с теми, кто к нему подходил, Аверьян невольно сравнивал его с распорядителем. А не наводит ли этот слепец зрячих на махорочных королей, спекулирующих медикаментами из склада, оставленного белополяками в годы гражданской войны?

«Надо выяснить», — решил Аверьян.

Базар обычно расходился, когда начинало смеркаться. Времени было еще порядочно, и начальник милиции позвал Сурмача к себе.

— С утра голодный. Пошли, похлебаем каши-плюй. Овсяной дерти привез с полмешка, наслаждаемся с женою.

Каша из овсяной дерти — роскошная еда: если и не наешься, то вволю наплюёшься жесткой, колючей шелухой.

— Надо ребят подождать, — отказался Сурмач, как бы разделяя участь белояровских беспризорников, которые сейчас ему помогали.

Он всегда хотел есть, вечно подсасывало «под ложечкой». К этому ощущению пустоты в животе он уже привык. «Потерплю еще — не окочурюсь!»

Начальник милиции сходил домой, принес в солдатском плоском котелке своей хваленой каши-плюй. Приглашая окротделовца к столу, он успокоил:

— А чё, ничё каша. Соли бы ей только…

Начало темнеть, когда вернулся Петька. Он был какой-то злобно-возбужденный. Вызвал чекиста на улицу, решив, что принесенные им сведения можно сообщить только с глазу на глаз.

— Тот, который за тобой увязался, — наш, белояровский, Колька Жихарь! А живет он неподалеку от акушерки и вовсю женихаются с твоей Оленькой. Вот!

Словно ржавым гвоздем ткнули в сердце Аверьяну. Похолодели руки, на лбу выступила испарина. Стоял, не смея шелохнуться, не смея поднять руку, чтобы вытереть холодный пот.

— Откуда взял?

Тот легонечко освободился от цепкой Аверьяновой руки.

— Очень бы хотела, ушла бы с тобою от тетки, — доказывал Петька свою правоту.

И ни слова, а Петькин тон окончательно убедил Сурмача: все так и есть…

«Ну что ж… Аверьян не будет ей мешать». — Это об Ольге. «Эх, жаль, что ты прошел там, у крыльца, мимо и не завелся. Уж я бы тебе!» — это о Жихаре.

Вернулись в комнату.

— Кто такой Николай Жихарь? — спросил он у милиционеров.

Ни дядя Вася, ни Матвей Кириллович о таком и не слышали.

— Это который по пятам за мною ходил, — пояснил Аверьян. — За нож намеревался взяться.

— Проверим, что к чему, — пообещал начальник милиции.

Вскоре пришла первая пара Петькиного войска. Свистом вызвали своего командира. Петька пошептался с ними на улице, вернулся и доложил:

— Усатый в бекеше сел на поезд. За ним увязался Кусман, один из наших.

Мальчишек пригласили в комнату, расспросили. Ничего существенного они рассказать но могли, твердили одно: «С толчка прямо на станцию — и укатил».

— Колька ему сидор приволок.

— Откуда?

— Из дому. Тяжелый такой, будто с камнями.

Вскоре подошло еще несколько мальчишек. Они принесли с собою девять штук листовок.

— На толкучке нашли.

Листовки были напечатаны на розовой бумаге типографским шрифтом, заголовок сделан толстыми, приземистыми буквами:

«Освободим Украину от кацапов, жидов и коммунистов, которые продают нас немцам».

Все в Сурмаче заныло, закричало, заломило Душу.

«Бедная ты, Украина моя! Ты столько вынесла на своем веку от разных атаманов, гетманов и прочей петлюровщины, что уже не позволишь проходимцам рыскать по твоей земле святой, забивать колодцы замученными, грабить и без того обездоленных, насиловать дочерей твоих…»

Ждали вестей о том, в белом полушубке, с которым не сторговался Демченко. За ним ушел один из самых, по заверению Петьки, пронырливых мальчишек, по кличке Кусман.

Перевалило за полночь. Ожидание становилось невыносимым. Сидела, прижимаясь к печке, Петькина ватага, дремал бессменный дежурный дядя Вася, колобком катался по комнатке сутуловатый толстячок начальник милиции Матвей Кириллович. Уже переговорили обо всем, о чем можно было. Кто-то из мальчишек предложил было сыграть в карты: «в буру… или в очко…». Но Петька так треснул дружка по затылку, что у того только зубы ляснули.

— Я тебе… заделаю буру, мекать начнешь.

А тот лишь виновато потупился, даже не огрызнулся, убрал замусоленные карты и притих.

Тревога в душе Аверьяна нарастала, он не выдержал:

— Петь, а твой Кусман знает, куда надо прийти?

Парнишка не ответил Сурмачу, кивнул своим:

— А ну… пошарим…

В его словах прозвучала такая угроза расправиться с вероотступником, что Сурмач поспешил предупредить:

— Рукам воли не давать. Дошло?

Взял Петьку за плечо, повернул к себе, заглянул в серые помутневшие от возмущения глаза.

— Угу, — пробурчал тот и увел ватагу.

Сурмач досадовал, что, по-существу, остался не у дел. Он уже помог повлиять на исход операции, оставалось ждать.

«Спихнул все на пацанов», — сердился он на себя.

Чтобы как-то скоротать время, вышел на крыльцо.

Подмораживало. Над головою просветлело, вызвездилось. Низкое небо всегда угнетало Сурмача, как-то прибивало, прижимало к земле. Непогода заставляла почувствовать, что человек беспредельно мал и немощен. А тут — и вздохнулось полегче.

Вспомнилась Ольга. Стояли они у калитки. Коснулся Аверьян девичьей ладошки, а она как лед… Мял ее пальцы, согревал дыханием.

«А может быть, сама Ольга и ни при чем… Пристраивает ее тетка, подбирает жениха по своему вкусу, вот как когда-то мать засватала за человека с деньгами — за Вакулу Горобца».

…Расплывается по глади души горящая нефть, выжигает все дотла! Унять пожар, расспросить Ольгу, освободить истину от кривотолков и наветов, а очистив от мусора, вознести в бескрайность голубого неба… И после этого самому удивиться ее величию и чистоте, той чистоте, которую дарит стали огонь закалки.

Он пошел бы, полетел бы в тот же миг, если бы был уверен, что найдет ночью в незнакомом городе дом акушерки Братунь.

Но через мгновение Аверьяну стало уже стыдно за такие мысли: «Прежде — сделай дело, амуры — на потом…»

Потоптался на крыльце, поостыл душою и вернулся в дежурку.

И тут с новой силой вспыхнуло чувство досады: «На чужом горбу в рай собрался, все на мальцов взвалил!»

На него с надеждой посмотрели и дядя Вася, и Матвей Кириллович, словно бы он должен был принести им с улицы какие-то вести, какую-то конкретность.

Родилась тревога: «Где же пропал Петька со своими?»

Петькина ватага вернулась — голосили первые петухи. Кусмана не нашли.

— Добре. Спать! — распорядился Сурмач.

Легли вповалку на полу. Даже начальник милиции не пошел домой, примостился рядом с Сурмачем на столе.

Тревога!

Тревога!

Тревога!

Кто-то нашептывал Сурмачу в самое ухо. «Случилось несчастье! Случилась беда! Настырливый, но неопытный парнишка Кусман попал в западню, и в том виноват ты!»

Матвей Кириллович разбудил Сурмача. Аверьян сел на край стола, спустил ноги.

— Скоро рассвет.

Просыпались ребята, хмурые, неотдохнувшие.

Кто-то торопливо постучал в наружную раму.

Начальник милиции открыл дверь.

— Входи, кто там?

Вкатилась толстуха, одетая явно наспех. Высокие ботинки на босу ногу, пальто — на нижнее белье. Глаза от страха залубенели, не мигают.

— Убиенный у меня на огороде. Вышла утром на корову глянуть, а он лежит…

Недоброе предчувствие сжало сердце Аверьяна. Всполошились и мальчишки.

Собрались, пошли за теткой. Она жила почти на окраине Белоярова, на берегу речушки Белой.

На огороде, неподалеку от сарая, раскинув руки, ткнувшись лицом в мерзлую землю, лежал мальчишка в старом матросском бушлате.

Сурмач приподнял его. Кто-то рубанул железным прутом, как шашкой, и развалил голову почти надвое.

— Кусман, — прошептал Петька.

Он встал перед погибшим на колени, хотел поправить волосы. Но они, смоченные кровью, смерзлись. Петька зашмыгал носом и неожиданно заплакал.

Смерть дружка тяжело подействовала на мальчишек, они стояли кучкой и не подходили к мертвому.

Осмотрев место, Аверьян решил, что Кусмана убили не здесь, а сюда занесли и бросили: мороз сохранил отпечатки следов нескольких человек — двух или трех. Убившие явились с улицы и опять туда же ушли, не очень старательно затаптывая дорожку, проторенную по нехоженому остекленевшему снегу.

Аверьяну надо было возвращаться в Турчиновку. Можно было бы подождать парнишку, который увязался вслед за усатым казарлюгой в бекеше, подбитой овчиной, может быть, следовало арестовать Жихаря и произвести у него обыск… Но Сурмач решил, что вначале лучше доложить обо всем Ласточкину. Что уж тот скажет… Может, кого выделит в помощь?

Он приехал в Турчиновку во второй половине дня и сразу же направился в окротдел. Но Ивана Спиридоновича на месте не оказалось.

— Родственницу поехал встречать, — сообщил Борис Коган, который уже считал, что они с Аверьяном закадычные друзья. — Слушай сюда, тебе с вокзала звонили. Там какого-то архаровца задержали. Он говорит, что ехал по заданию чекиста из Белоярова.

Сурмач помчался на вокзал. «Что с этим Петькиным воякой? Задержали, поди, как безбилетного, и проворонил он усатого в бекеше!»

В железнодорожном отделе мальчишки не оказалось.

— Отвезли в больницу.

— Почему в больницу? — с тревогой спросил Сурмач.

Дежурный помялся и сообщил:

— В карман залез… Поймали и самосуд учинили. Едва совсем не убили.

Аверьян видел эти привокзальные расправы. Людей в первые годы после войны кормили колеса и нош. Везли барахлишко в села, оттуда — картошку, муку, а иногда кусок сала.

В пути мешочников поджидали воришки и грабители, тоже голодные, готовые за кусок хлеба убить человека. И когда уж такого ловили на месте преступления… Сплоченная диким инстинктом «мое», толпа мешочников кидалась с воем и гиком на преступника. И били! И топтали, как стадо ошалевших от овода быков, превращая человека в кровавое месиво.

Мальчишку он нашел в бывшей земской больнице. Врач сообщил:

— Отбито внутри все, не выживет. Но пока еще разговаривает. Он вас ждет, хочет сообщить что-то важное. Советую: «Мне скажи». «Нет, — говорит, — не могу. Чекиста позовите».

Аверьян подсел к мальчонке, рядом с которым стоял таз. Петькин дружок постоянно сплевывал кровавую мокроту, его душил жестокий кашель.

— Что у тебя случилось? — спросил Аверьян, взяв его за худенькую, синюшную в запястье руку. Ладошка была потная.

— Прикатили в Турчиновку, — прохрипел мальчишка. — Усатый свой сидор какому-то дядьке передал и взял билет на винницкий поезд. Думаю, уйдет… Я и пошарил по его карманам, може, думаю, какие бумажки тяпну. Засекли… Не милиция — убили бы. Усатому уж очень хотелось прикончить меня. Видать, опознал. Я же возле него и в Белоярове крутился.

Тяжело было Аверьяну: еще одна жертва его неосмотрительности. Нельзя, нельзя было втягивать в это дело мальчишек! Но что поделаешь? Если сразу надо быть в десяти местах — не разорвешься.

Избитый мальчишка умер через два дня. Хоронили его всей коммуной.

Что же теперь было известно:

1. Убитый на границе проводник посланцев Волка — Степан Вольский — давнишний знакомый Григория Серого.

2. В Белоярове на черном рынке орудует хорошо организованная шайка, готовая идти на убийства.

3. Один из членов шайки — Николай Жихарь.

Что можно было предположить:

1. Григорий Серый имеет прямое отношение к групповому прорыву на границе (не он ли тот Григорий, которого послал Волк?).

2. «Наследство», возможно, не что иное, как медикаменты, оставшиеся после войны. Их продают на черном рынке, собирая валюту и золото.

3. Тогда и Жихарь, и усатый казачина в бекеше, и тот, второй, в белом полушубке, с которым не сторговался Демченко, — все это одна шайка-лейка с Григорием Серым, Степаном Вольским и Волком.

4. Если так, то, наверно, и листовки — дело их рук…

|

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |